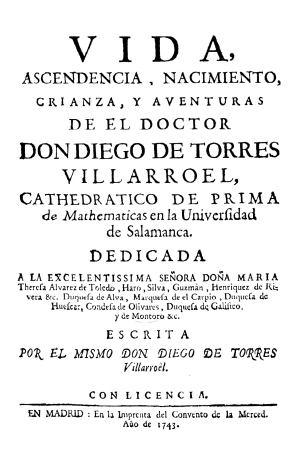

Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel

Diego de Torres Villarroel

[Nota preliminar: Edición digital a partir de la de Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1799. Se trata de la primera edición completa de los seis trozos que componen la obra. Los cuatro primeros fueron publicados en Madrid, Imprenta del Convento de la Merced, 1743. El quinto en Salamanca, Imprenta de Pedro Ortiz Gómez, 1750 y, finalmente, el sexto en Salamanca, imprenta de Antonio Villagordo, 1758. Nuestra edición ha sido cotejada con las ediciones críticas de Guy Mercadier (Madrid, Castalia, 1972), Dámaso Chicharro (Madrid, Cátedra, 1984), Russell P. Sebold (Madrid, Taurus, 1985) y Manuel María Pérez López (Madrid, Espasa Calpe, 1989). Recomendamos la consulta de las citadas ediciones para la correcta apreciación crítica de la obra. Hemos actualizado la ortografía y puntuación.]

A la excma. señora doña María Teresa

Álvarez de Toledo, Haro, Silva, Guzmán, etc.

duquesa de Alba, Marquesa del Carpio, duquesa de Huéscar,

etc.

A la excma. señora doña María Teresa

Álvarez de Toledo, Haro, Silva, Guzmán, etc.

duquesa de Alba, Marquesa del Carpio, duquesa de Huéscar,

etc.

Excma. Señora.

En el breve y humilde bulto de estas planas están resumidos, excelentísima señora y única veneración de mi respeto, los torpes pasos, las culpables quietudes y las melancólicas desventuras de mi miserable vida. Refiero en ellas el ocio, los empleos, los afanes, los descuidos y las malicias que han pasado por mí, desde que entré en el mundo hasta ahora que estoy bien cercano a salir de él. Descubro, entre poquísimas felicidades, las persecuciones con que me ha seguido la fortuna, las miserias a que me condenó mi altanería, los precipicios adonde me asomaron mis costumbres y los más de los errores que dieron justamente a mi vida el renombre de mala vida. Lo más que contiene este angustiado compendio son perversas locuras, sucesos viciosos y tristísimas casualidades; y siendo tan escandaloso este culto, ni me avergüenzo de sacrificarlo a los pies de V. Exc., ni desespero de que su discretísima compasión deje de admitir mis ansias reverentes; porque no los dedico como dones de sacrificante presuntuoso, sino como promesas de un infelice delincuente, que busca en el delicioso sagrado de V. Exc. su patrocinio, su honor y sus seguridades.

Tiene este humildísimo cortejo el semblante de malhechor; mas no le faltan venturosas desgracias, que le prometen toda la piedad de V. Exc. Es un resumen de culpas, infortunios, escándalos, castigos y desazones; pero yo no sacrifico a V. Exc. mis delitos, sino mis trabajos; no retiro a su sagrado mis locuras, sino mis aflicciones, y, finalmente, no pongo en el clementísimo altar de V. Exc. lo que he pecado, sino lo que he padecido. Por estas razones, y la de haberse fabricado en casa de V. Exc. este voto, en aquellas horas en que (con sentimiento de mi veneración) me retiraba de sus pies, creo que no es indigno de las aceptaciones, y más cuando lo acompaña mi rendimiento, mi gratitud y mi fidelísima servidumbre.

Suplico a V. Exc. rendidamente se digne de recibir la vida que gozo y la Vida que escribo, pues sobre una y otra han puesto las honras de V. Exc. un dominio apetecible y una esclavitud inexcusable; de modo que no le ha quedado a mi elección, a mi afecto, ni a mi codicia la libertad de pensar en otro dueño para patrono del desdichado culto de esta obrilla. V. Exc. lo es sólo de todas mis acciones, y en reconocimiento a sus graciosísimas piedades, ofrezco mi Vida, obras y trabajos, lo que he sido, lo que soy y lo que pueda valer y vivir.

Nuestro Señor guarde a V. Exc. muchos años, como se lo ruego y nos importa. De esta casa de V. Exc. Madrid y mayo 12 de 1743.

EXCMA. SEÑORA,

B. L. P. de V. Exc. su rendidísimo siervo

EL DOCTOR DON DIEGO DE TORRES

Tú dirás (como si lo oyera), luego que agarres en tu mano este papel, que en Torres no es virtud, humildad ni entretenimiento escribir su vida, sino desvergüenza pura, truhanada sólida y filosofía insolente de un picarón, que ha hecho negocio en burlarse de sí mismo, y gracia estar haciendo zumba y gresca de todas las gentes del mundo. Y yo diré que tienes razón, como soy cristiano. Prorrumpirás también, después de haberlo leído (si te coge de mal humor), en decir que no tiene doctrina deleitable, novedad sensible, ni locución graciosa, sino muchos disparates, locuras y extravagancias, revueltas entre las brutalidades de un idioma cerril, a ratos sucio, a veces basto y siempre desabrido y mazorral. Y yo te diré, con mucha cachaza, que no hay que hacer ascos, porque no es más limpio el que escucho salir de tu boca, y casi casi tan hediondo y pestilente el que, después de muy fregado y relamido, pone tu vanidad en las imprentas. Puede ser que digas (por meterte a doctor como acostumbras) que porque se me han acabado las ideas, los apodos y las sátiras, he querido pegar con mis huesos, con los de mis difuntos y con los de mi padre y madre, para que no quede, en este mundo ni en el otro, vivo ni muerto que no haya baboseado la grosera boca de mi pluma. Y yo te diré que eso es mentira, porque yo encuentro con las ideas, los apodos y los equívocos cuando los he menester, sin más fatiga que menearme un poco los sesos; y si te parece que te engaño, arrímate a mí, que juro ponerte de manera que no te conozca la madre que te parió. Maliciarás acaso (yo lo creo) que esta inventiva es un solapado arbitrio para poner en el público mis vanidades, disimuladas con la confesión de cuatro pecadillos, queriendo vender por humildad rendida lo que es una soberbia refinada. Y no sospechas mal; y yo, si no hago bien, hago a lo menos lo que he visto hacer a los más devotos, contenidos y remilgados de conciencia; y pues yo trago tus hipocresías y sus fingimientos, embocaos vosotros (pese a vuestra alma) mis artificios, y anden los embustes de mano en mano, que lo demás es irremediable. Dirás, últimamente, que porque no se me olvide ganar dinero, he salido con la invención de venderme la vida. Y yo diré que me haga buen provecho; y si te parece mal que yo gane mi vida con mi Vida, ahórcate, que a mí se me da muy poco de la tuya. Mira, hombre, yo te digo la verdad; no te aporrees ni te mates por lo que no te importa, sosiégate, y reconoce que das con un bergante que desde ahora se empieza a reír de las alabanzas que le pones y de las tachas que le quitas; y ya que murmures, sea blandamente, de modo que no te haga mal al pecho ni a los livianos, que primero es tu salud que todo el mundo. Cuida de tu vida y deja que yo lleve y traiga la mía donde se me antojare, y vamos viviendo, sin añadir pesadumbres excusadas a una vida, que apenas puede con los petardos que sacó de la naturaleza. En las hojas inmediatas, que yo llamo Introducción, pongo los motivos que me dieron la gana y la paciencia de escribir mi Vida; léelos sin prevenir antes el enojo, y te parecerán, si no justos, decentes, y disimula lo demás, porque es lo de menos. Yo sé que cada día te bruman otros escritores con estilos y voces, unas tan malas y otras tan malditas como las que yo te vendo, y te las engulles sin dar una arcada; conmigo solamente guardas una ojeriza irreconciliable, y juro por mi vida que no tienes razón. Seamos amigos, vida nueva, dejemos historias viejas, y aplícate a esta reciente de un pobretón, que ha dejado vivir a todo el mundo sin meterse en sus obras, pensamientos, ni palabras. En este prólogo no hay más que advertir. Quédate con Dios.

Mi vida, ni en su vida ni en su muerte, merece más honras ni más epitafios que el olvido y el silencio. A mí sólo me toca morirme a escuras, ser un difunto escondido y un muerto de montón, hacinado entre los demás que se desvanecen en los podrideros. A mis gusanos, mis zancarrones y mis cenizas deseo que no me las alboroten, ya que en la vida no me han dejado hueso sano. A la eternidad de mi pena o de mi gloria no la han de quitar ni poner trozo alguno los recuerdos de los que vivan; con que no rebajándome infierno y añadiéndome bienaventuranza sus conmemoraciones, para nada me importa que se sepa que yo he estado en el mundo. No aspiro a más memorias que a los piadosísimos sufragios que hace la Iglesia, mi madre, por toda la comunidad de los finados de su gremio. Cogerame el torbellino de responsos del día dos de noviembre, como a todo pobre, y me consolaré con los que me reparta la piedad de Dios. Hablo con los antojos de mi esperanza y la liberalidad de mi deseo. Yo me imagino desde acá ánima del purgatorio, porque es lo mejor que me puede suceder. La multitud horrible de mis culpas me confunde, me aterra y me empuja a lo más hondo del infierno; pero hasta ahora no he caído en él, ni en la desesperación. Por la gracia de Dios espero temporales los castigos; y confiado en su misericordia, aún me hago las cuentas más alegres. Su Majestad quiera que este último pronóstico me salga cierto, ya que ha permitido que mienta en cuantos tengo derramados por el mundo.

A los frailes y a los ahorcados (antes y después de calaveras) los escribe el uso, la devoción, o el entretenimiento de los vivientes, las vidas, los milagros y las temeridades. A otras castas de hombres, vigorosos en los vicios o en las virtudes, también les hacen la caridad de inmortalizarlos un poco con la relación de sus hazañas. A los muertos, ni los sube ni los baja, ni los abulta ni los estrecha la honra o la ignominia con que los sacan segunda vez a la plaza del mundo los que se entrometen a historiadores de sus aventuras; porque ya no están en estado de merecer, de medrar, ni de arruinarse. Los aplausos, las afrentas, las exaltaciones, los contentos y las pesadumbres, todas se acaban el día que se acaba. A los vivos les suele ser lastimosamente perjudicial el cacareo de sus costumbres; porque a los buenos los pone la lisonja disimulada en una entonación desvanecida y en un amor interesado, antojadizo y peligroso. Regodéanse con los chismes del aplauso y con las monerías de la vanagloria, y dan con su alma en una soberbia intolerable. Los malos se irritan, se maldicen y tal vez se complacen con la abominación o las acusaciones de sus locuras. Un requiebro de un adulador desvanece al más humilde. Una advertencia de un bienintencionado encoleriza al menos rebelde. En todo hay peligro; es ciencia dificultosa la de alabar y reprehender. Todos presumen que la saben, y ninguno la estudia; y es raro el que no la practica con satisfacción.

A los que leen, dicen que les puede servir, al escarmiento o la imitación, la noticia de las virtudes o las atrocidades de los que con ellas fueron famosos en la vida. No niego algún provecho; pero también descubro en su lectura muchos daños, cuando no lee sus acciones el ansia de imitar las unas y la buena intención de aborrecer las otras, sino el ocio impertinente y la curiosidad mal empleada. Lo que yo sospecho es que si este estilo produce algún interés, lo lleva sólo el que escribe, porque el muerto y el lector pagan de contado, el uno con los huesos que le desentierran, y el otro con su dinero. Yo no me atreveré a culpar absolutamente esta costumbre, que ha sido loable entre las gentes, pero afirmo que es peligroso meterse en vidas ajenas, y que es difícil describirlas sin lastimarlas. Son muchas las que están llenas de nimiedades, ficciones y mentiras. Rara vez las escribe el desengaño y la sinceridad, sí no es la adulación, el interés y la ignorancia. Lo más seguro es no despertar a quien duerme. Descansen en paz los difuntos, los vivos vean cómo viven, y viva cada uno para sí, pues para sí sólo muere cuando muere.

Las relaciones de los sucesos gloriosos, infelices o temerarios de infinitos vivientes y difuntos podrán ser útiles, importantes y aun precisas. Sean enhorabuena para todos; pero a mí, por lado ninguno me viene bien, ni vivo ni muerto, la memoria de mi vida, ni a los que la hayan de leer les conduce para nada el examen ni la ciencia de mis extravagancias y delirios. Ella es tal, que ni por mala ni por buena, ni por justa ni por ancha, puede servir a las imitaciones, los odios, los cariños, ni las utilidades. Yo soy un mal hombre, pero mis diabluras, o por comunes o por frecuentes, ni me han hecho abominable ni exquisitamente reprehensible. Peco, como muchos, emboscado y hundido, con miedo y con vergüenza de los que me atisban. Mirando a mi conciencia, soy facineroso; mirando a los testigos, soy regular, pasadero y tolerable. Soy pecador solapado y delincuente obscuro, de modo que se sospeche y no se jure. Tal cual vez soy bueno; pero no por eso dejo de ser malo. Muchos disparates de marca mayor y desconciertos plenarios tengo hechos en esta vida, pero no tan únicos que no los hayan ejecutado otros infinitos antes que yo. Ellos se confunden, se disimulan y pasan entre los demás. El uso plebeyo los conoce, los hace y no los extraña, ni en mí, ni en otro, porque todos somos unos y, con corta diferencia, tan malos los unos como los otros.

A mi parecer soy medianamente loco, algo libre y un poco burlón, un mucho holgazán, un si es no es presumido y un perdulario incorregible, porque siempre he conservado un aborrecimiento espantoso a los intereses, honras, aplausos, pretensiones, puestos, ceremonias y zalamerías del mundo. La urgencia de mis necesidades, que han sido grandes y repetidas, jamás me pudo arrastrar a las antesalas de los poderosos; sus paredes siempre estuvieron quejosas de mi desvío, pero no de mi veneración. Nunca he presentado un memorial, ni me he hallado bueno para corregidor, para alcalde, para cura, ni para otro oficio, por los que afanan otros tan indispuestos como yo. A este dejamiento (que, en mi juicio, es mal humor o filosofía) han llamado soberbia y rusticidad mis enemigos; puede ser que lo sea; pero como soy cristiano, que yo no la distingo o la equivoco con otros desórdenes. Unas veces me parece genio, y otras altanería desvariada. Lo que aseguro es que cuando se me ofrece ser humilde, que es muchas veces al día, siempre encuentro con las sumisiones y con el menosprecio de mí mismo, sin el más leve reparo ni retiro de mi natural orgullo. Sujeto con facilidad y con alegría mis dictámenes y sentimientos a cualquiera parecer. Me escondo de las porfiadas conferencias, que son frecuentes en las conversaciones. Busco el asiento más obscuro y más distante de los que presiden en ellas. Hablo poco, persuadido a que mis expresiones ni pueden entretener ni enseñar. Finalmente, estoy en los concursos cobarde, callado, con miedo y sospecha de mis palabras y mis acciones. Si esto es genio, política, negociación o soberbia, apúrelo el que va leyendo, que yo no sé más que confesarlo.

Sobre ninguna de las necedades y delirios de mi libertad, pereza y presunción, se puede fundar ni una breve jácara de las que para el regodeo de los pícaros componen los poetas tontos, y cantan los ciegos en los cantones y corrillos. Yo estoy bien seguro que es una culpable majadería poner en corónica las sandeces de un sujeto tan vulgar, tan ruin y tan desgraciado, que por extremo alguno puede servir a la complacencia, al ejemplo, ni a la risa. El tiempo que se gaste en escribir y en leer, no se entretiene ni se aprovecha, que todo se malogra; y no obstante estas inutilidades y perdiciones, estoy determinado a escribir los desgraciados pasajes que han corrido por mí en todo lo que dejo atrás de mi vida. Por lo mismo que ha tardado mi muerte, ya no puede tardar; y quiero, antes de morirme, desvanecer, con mis confesiones y verdades, los enredos y las mentiras que me han abultado los críticos y los embusteros. La pobreza, la mocedad, lo desentonado de mi aprehensión, lo ridículo de mi estudio, mis almanaques, mis coplas y mis enemigos me han hecho hombre de novela, un estudiantón extravagante y un escolar entre brujo y astrólogo, con visos de diablo y perspectivas de hechicero. Los tontos que pican en eruditos me sacan y me meten en sus conversaciones, y en los estrados y las cocinas, detrás de un aforismo del kalendario, me ingieren una ridícula quijotada y me pegan un par de aventuras descomunales; y, por mi desgracia y por su gusto, ando entre las gentes hecho un mamarracho, cubierto con el sayo que se les antoja, y con los parches e hisopadas de sus negras noticias. Paso, entre los que me conocen y me ignoran, me abominan y me saludan, por un Guzmán de Alfarache, un Gregorio Guadaña y un Lázaro de Tormes; y ni soy éste, ni aquél, ni el otro; y por vida mía, que se ha de saber quién soy. Yo quiero meterme en corro; y ya que cualquiera monigote presumido se toma de mi murmuración, murmuremos a medias, que yo lo puedo hacer con más verdad y con menos injusticia y escándalo que todos. Sígase la conversación, y crea después el mundo a quien quisiere.

No me mueve a confesar en el público mis verdaderas liviandades el deseo de sosegar los chismes y las parlerías con que anda alborotado mi nombre y forajida mi opinión, porque mi espíritu no se altera con el aire de las alabanzas, ni con el ruido de los vituperios. A todo el mundo le dejo garlar y decidir sobre lo que sabe o lo que ignora, sobre mí o sobre quien agarra al vuelo su voluntad, su rabia o su costumbre. Desde muy niño conocí que de las gentes no se puede pretender ni esperar más justicia ni más misericordia que la que no le haga falta a su amor propio. En los empeños de poca o mucha consideración, cada uno sigue su comodidad y sus ideas. Al que me alaba, no se lo agradezco, porque, si me alaba, es porque le conviene a su modestia o su hipocresía, y a ellas puede pedir las gracias que yo no debo darle. Al que me corrige, le oigo y lo dejo descabezar; ríome mucho de ver cómo presume de consejero muy repotente y gustoso con sus propias satisfacciones. Así me compongo con las gentes, y así he podido llegar con mi vida hasta hoy sin especial congoja de mi espíritu, y sin más trabajos que las indispensables corrupciones y lamentos que para el rey y el labrador, el pontífice y el sacristán, tiene la naturaleza reposados en su misma fábrica y vitalidad.

Dos son los especiales motivos que me están instando a sacar mi vida a la vergüenza. El primero nace de un temor prudente, fundado en el hambre y el atrevimiento de los escritores agonizantes y desharrapados que se gastan por la permisión de Dios en este siglo. Escriben de cuanto entra, pasa y sale en este mundo y el otro, sin reservar asunto ni persona; y temo que, por la codicia de ganar cuatro ochavos, salga algún tonto, levantando nuevas maldiciones y embustes a mi sangre, a mi flema y a mi cólera. Quiero adelantarme a su agonía, y hacerme el mal que pueda, que por la propia mano son más tolerables los azotes. Y finalmente, si mi vida ha de valer dinero, más vale que lo tome yo que no otro; que mi vida hasta ahora es mía, y puedo hacer con ella los visajes y transformaciones que me hagan al gusto y a la comodidad; y ningún bergante me la ha de vender mientras yo viva; y para después de muerto, les queda el espantajo de esta historia, para que no lleguen sus mentiras y sus ficciones a picar en mis gusanos. Y estoy muy contento de presumir que bastará la diligencia de esta escritura, que hago en vida, para espantar y aburrir de mi sepulcro los grajos, abejones y moscardas que sin duda llegarían a zumbarme la calavera y roerme los huesos.

El segundo motivo que me provoca a poner patentes los disparatorios de mi vida, es para que de ellos coja noticias ciertas y asunto verdadero el orador que haya de predicar mis honras a los doctores del reverente claustro de mi Universidad. A mi opinión le tendrá cuenta que se arreglen las alabanzas a mis confesiones, y a la del predicador le convendrá no poco predicar verdades. Como he pasado lo más de mi vida sin pedir ni pretender honores, rentas ni otros intereses, también deseo que en la muerte ninguno me ponga ni me añada más de lo que yo dejare declarado que es mío. Materiales sobrados contiene este papel para fabricar veinte oraciones fúnebres, y no hará demasiada galantería el orador en partir con mi alma la propina, porque le doy hecho lo más del trabajo. Acuérdese de la felicidad que se halla el que recoge junto, distinguido y verdadero el asunto de los funerales; que es una desdicha ver andar a la rastra (en muriendo uno de nosotros) al pobre predicador mendigando virtudes y estudiando ponderaciones, para sacar con algún lucimiento a su difunto. Preguntan a unos, examinan a otros, y, al cabo de uno, dos o más años, no rastrean otra cosa que ponderar del muerto, si no es la caridad; y ésta la deduce porque algún día lo vieron dar un ochavo de limosna. Empéñanse en canonizarlo y hacerle santo, aunque haya sido un Pedro Ponce, y es preciso que sea en fuerza de fingimiento, ponderaciones y metafísicas. A mí no me puede hacer bueno ninguno, después de muerto, si yo no lo he sido en vida. Las bondades que me apliquen, tampoco me pueden hacer provecho. Lo que yo haga y lo que yo trabaje, es lo que me ha de servir, aunque no me lo cacareen. Ruego desde ahora al que me predique, que no pregunte por más ideas ni más asuntos que los que encuentre en este papel. Soy hombre claro y verdadero, y diré de mí lo que sepa con la ingenuidad que acostumbro. Agárrese de la misericordia de Dios, y diga que de su piedad presume mi salvación, y no se meta en el berenjenal de hacerme virtuoso, porque más ha de escandalizar que persuadir con su plática. Si mi Universidad puede suspender la costumbre de predicar nuestras honras, yo deseo que empiece por mí, y que me cambie a misas y responsos el sermón, el túmulo, las candelillas y los epitafios. Gaste con otros sujetos más dignos y más acreedores a las pompas, sus exageraciones y el bullaje de los sentimientos enjutos, que yo moriré muy agradecido, sin la esperanza de más honras, que las especiales que me tiene dadas en vida. Estos son los motivos que tengo para sacarla a luz, de entre tantas tinieblas; y antes de empezar conmigo, trasplantaré a la vista de todos el rancio alcornoque de mi alcurnia, para que se sepa de raíz cuál es mi tronco, mis ramos y mis frutos.

Salieron de la ciudad de Soria, no sé si arrojados de la pobreza o de alguna travesura de mancebos, Francisco y Roque de Torres, ambos hermanos de corta edad y de sana y apreciable estatura. Roque, que era el más bronco, más fornido y más adelantado en días, paró en Almeida de Sayago, en donde gastó sus fuerzas y su vida en los penosos afanes de la agricultura y en los cansados entretenimientos de la aldea. Mantúvose soltero y celibato; y el azadón, el arado y una templada dieta, especialmente en el vino, a que se sujetó desde mozo, le alargaron la vida hasta una larga, fuerte y apacible vejez. Con los repuestos de sus miserables salarios y alguna ayuda de los dueños de las tierras que cultivaba, compró cien gallinas y un borrico; y con este poderoso asiento y crecido negocio empezó la nueva carrera de su ancianidad. Siendo ya hombre de cincuenta y ocho años, metido en una chía y revuelto en su gabán, se puso a arriero de huevos y de trujimán de pollos, acarreando esta mercaduría al Corrillo de Salamanca y a la Plaza de Zamora. Era en estos puestos la diversión y alegría de las gentes, y en especial de las mozas y los compradores. Fue muy conocido y estimado de los vecinos de estas dos ciudades, y todos se alegraban de ver entrar por sus puertas al sayagués, porque era un viejo desasquerado, gracioso, sencillo, barato y de buena condición. Con la afabilidad de su trato y la tarea de este pobre comercio, desquitaba las resistencias del azadón y burló los ardides y tropelías de la ociosidad, la vejez y la miseria. Vivió noventa y dos años, y lo sacó de este mundo (según las señas que dieron los de Sayago) un cólico convulsivo. Dejó a su alma por heredera de su borrico, sus gallinas, sus zuecos y gabán, que eran todos sus muebles y raíces; y hasta hoy, que se me ha antojado a mí hacer esta memoria, nadie en el mundo se ha acordado de tal hombre.

Francisco, que era más mozo, más hábil y de humor más violento, llegó a Salamanca, y, después de haber rodado todas las porterías de los conventos, asentó en casa de un boticario; recibiole para sacar agua del pozo, lavar peroles, machacar raíces y arrullar a ratos un niño que tenía. Fuese instruyendo insensiblemente en la patarata de los rótulos, entrometiose en la golosina de los jarabes y las conservas, y, con este baño y algunas unturas que se daba en los ratos ociosos con los Cánones del Mesué, salió en pocos días tan buen gramático y famoso farmacéutico como los más de este ejercicio. Fue examinado y aprobado por el reverendo tribunal de la Medicina, y le dieron aquellos señores su cedulón, para que, sin incurrir en pena alguna, hiciese y despachase los ungüentos, los cerotes, los julepes y las demás porquerías que encierran estos oficiales en sus cajas, botes y redomas. Murió su amo pocos meses después de su examen; y, antes de cumplir el año de muerto, se casó, como era regular, con la viuda; la que quedó moza, bien tratada y con tienda abierta; y, entre otros hijos, tuvieron a Jacinto de Torres, que, por la pinta, fue mi legítimo abuelo. Fue Francisco un buen hombre, muy asistente a su casa, retirado y limosnero; murió mozo, y creo piadosamente que goza de Dios.

Quedó mi abuelo Jacinto en poder de su madre, y criose, como hijo de viuda, libre, regalado, impertinente y vicioso. La libertad de la crianza y la violencia de su genio lo echaron de su casa, y, después de muchas correrías y estaciones, paró en Flandes. Sirvió al Rey de poco, porque a los dos años del asiento de su plaza, que fue de soldado raso, le envaró el movimiento de una pierna un carbunco que le salió en una corva. Cojo, inválido y sin sueldo se hallaba en Flandes; y, acosado de la necesidad, discurrió en elegir un oficio para ganar la vida. Aprendió el de tapicero, y salió en él primoroso y delicado como lo juran varias obras suyas, que se mantienen hoy en Salamanca y otras partes. Ya maestro y hombre de treinta y cuatro años, se volvió a su patria, asentó su rancho y puso sus telares, su tabla a la puerta, con las armas reales, y su rotulón: Del rey nuestro señor tapicero. Casó con María de Vargas, que fue mi abuela, y vivieron muchos años con envidiable serenidad y moderada conveniencia, porque su oficio, su economía y su paz les multiplicaban los bienes y el trabajo. De este matrimonio salió Pedro de Torres, mi buen padre, María de Torres y Josef de Torres. Éste murió carmelita descalzo en Indias, con opinión de escogido religioso, y mi padre en Salamanca, habiendo vivido del modo que diré brevemente.

Mi padre, Pedro de Torres, estaba estudiando la Gramática latina cuando murieron mis abuelos. Entraba en el estudio con desabrimiento, como todos los muchachos; y luego que se vio libre y sin obediencia, se deshizo de Antonio de Nebrija, aburrió a su patria y fue a parar a la Extremadura. Sirvió en Alcántara a un caballero, llamado Don Sancho de Arias y Paredes, de quien hay larga generación, buena memoria y loables noticias en aquel reino. Tres años estuvo en su casa, sin otro cuidado que acompañar al estudio a dos hijos de este caballero. Aficionose, como niño, a hacer lo que los otros; y, al mismo tiempo que sus amos, se instruyó en los sistemas filosóficos de Aristóteles. Marchó a Madrid, no sé si voluntario o despedido; sólo supe que sus amos sintieron tiernamente su ausencia, porque le amaban como a hijo. Cansado de solicitar conveniencias, ya para servir, ya para holgar, como hacen todos los que se hallan sin medios en la corte, se puso al oficio de librero. Aprendiole brevemente, y volvió a Salamanca, en donde asentó su tienda, que en aquel tiempo fue de las más surtidas y famosas. Casose con Manuela de Villarroel, y salimos de este matrimonio diez y ocho hermanos; y sólo estamos hoy en el mundo mis dos hermanas, Manuela y Josefa Torres, y yo, que todavía estoy medio vivo. El caudal y el trabajo de mis padres sostenía con templanza y con limpieza la numerosa porción de hijos que Dios les había dado, hasta que, por los años de setecientos y tres, se empezó a desmoronar la tienda, con las frecuentes faltas que mi padre hacía de su amostrador y sus andenes. Fue la causa haberle nombrado por procurador del Común, y poner en su desvelo la ciudad de Salamanca la asistencia de los almacenes de pólvora, armas y otros pertrechos, y dejar sólo a su cuidado los alojamientos de la tropa, que por aquellas cercanías transitaba a la guerra de Portugal. Acabose de arruinar la librería con la duración de los nuevos encargos a que acudía mi honradísimo padre, y el Real Consejo de Castilla, informado de la lealtad, celo, prontitud y desperdicio de bienes y trabajo con que había servido al rey, mandó a la ciudad que le diesen cuatrocientos ducados anuales y trescientos doblones, para que por una vez se reforzase de sus pérdidas. Con esta ayuda de costa vivíamos estrechos, pero sin trampas ni sensible miseria. Hechas las paces con Portugal, reformaron con otros el triste sueldo de mi padre, y quedó pobre, viejo y sin el recurso a sus libros y tareas.

Era yo a esta sazón un mozote de diez y ocho años, que sólo servía de estorbo, de escándalo y de añadidura a la pobreza; y viendo que la extrema necesidad estaba ya a los umbrales de nuestras puertas, dejé la compañía de mis padres, con la deliberación de no permitir que la miseria y los desconsuelos se apoderasen de su cansada vida. La piedad de Dios premió mis buenos deseos con la vista de sus alivios. Fue el caso que marché a Madrid, y a pocos días logré amistad con Don Jacobo de Flon, superintendente entonces de la Renta del Tabaco de la Corona; y la piedad de este caballero me dio cuatrocientos ducados con un título postizo de visitador de los estancos de Salamanca, para que mi padre comiese sin las zozobras en que yo le dejé amenazado. Pude agregar a este anual socorro la administración de los estados de Acevedo del excelentísimo señor conde de Miranda, mi señor, y, con su producto y los forzosos repuestos de mis tareas, logró una feliz y descansada vejez.

Fue mi padre hombre muy gracioso, de agradable trato y de conversación entretenida y variamente docta. No salía de su tienda comprado o vendido libro alguno, antiguo o moderno, que no lo leyese antes con cuidado e inteligencia. En la historia fue famoso y puntualísimo, y en las facultades escolásticas entendía más que lo que regularmente se presume de un lego, con atención a otros cuidados. Gozó de unos humores apacibles, un ánimo suave, sosegado y continuamente festivo. Fue verdadero en sus tratos, humilde en sus obras y palabras, y pacífico y conforme en todas las adversidades. Murió de sesenta y ocho años, con ayuda de los médicos, de una calentura ustiva que declinó en unas parótidas, que ellos llaman sintomáticas, y en todo el tiempo de su enfermedad mantuvo la alegría y la gracia del genio, pues hasta la última hora no dejó las preciosas agudezas de su buen humor.

Mi madre, Manuela de Villarroel, vive hoy, cargada con setenta y cuatro años; pero la fortaleza de sus humores y la robustez del genio arrastran la pesadumbre de la edad, sin penosa fatiga ni desazón desesperada. La memoria se le ha hundido un poco, pero las demás potencias las usa con prontitud y con deleite. Mi madre fue hija de Francisco Villarroel, y éste sustentó una dilatada familia con una tienda de lienzos que tenía en la plaza de Salamanca, unas viñas y una casa bodega en el lugar de Villamayor, que son las únicas raíces que conocí en toda mi generación.

Ya he destapado los primeros entresijos de mi descendencia; no dudo que en registrando más rincones se encontrará más basura y más limpieza, pero ni lo más sucio me dará bascas, ni lo más relamido me hará saborear con gula reprehensible. Mis disgustos y mis alegrías no están en el arbitrio de los que pasaron, ni en las elecciones de los que viven. Mi afrenta o mi respeto están colgados solamente de mis obras y de mis palabras; los que se murieron nada me han dejado; a los que viven no les pido nada, y en mi fortuna o en mi desgracia no tienen parte ni culpa los unos ni los otros. Lo que aseguro es que pongo lo más humilde y que he entresacado lo más asqueroso de mi generación, para que ningún soberbio presumido imagine que me puede dar que sentir en callarme o descubrirme los parientes. Algunos tendrían, o estarán ahora, en empleos nobles, respetosos y ricos: el que tenga noticia de ellos, cállelos y descúbralos, que a mí sólo me importa retirarme de las persuasiones de la vanagloria y de los engreimientos de la soberbia. Los hombres todos somos unos: a todos nos rodea una misma carne, nos cubren unos mismos elementos, nos alienta una misma alma, nos afligen unas mismas enfermedades, nos asaltan unos mismos apetitos y nos arranca del mundo la muerte. Aun en las aprehensiones que producen nuestra locura, no nos diferenciamos cuasi nada. El paño que me cubre es un poco más gordo de hiladura que el que engalana al príncipe; pero ni a él le desfigura de hombre lo delgado ni lo libra de achaques lo pulido, ni a mí me descarta del gremio de la racionalidad lo burdo del estambre. Nuestra raza no es más que una; todos nos derivamos de Adán. El árbol más copetudo tiene muchos pedazos en las zapaterías, algunos zoquetes en las cardas y muchos estillones y mendrugos en las horcas y los tablados; y al revés, el tronco más rudo tiene muchas estatuas en los tronos, algunos oráculos en los tribunales y muchas imágenes en los templos. Yo tengo de todo, y en todas partes, como todos los demás hombres; y tengo el consuelo y la vanidad de que no siendo hidalgo ni caballero, sino villanchón redondo, según se reconoce por los cuatro costados que he descosido al sayo de mi alcurnia, hasta ahora ni me ha desamparado la estimación, ni me ha hecho dengues ni gestos la honra, ni me han escupido a la cara ni al nacimiento los que reparten en el mundo los honores, las abundancias y las fortunas. Otros, con tan malos y peores abuelos como los que me han tocado, viven triunfantes, poderosos y temidos; y muchos de los que tienen sus raíces en los tronos, andan infames, pobres y despreciados. Lo que aprovecha es tener buenas costumbres, que éstas valen más que los buenos parientes; y el vulgo, aunque es indómito, hace justicia a lo que tiene delante. Los abuelos ricos suelen valer más que los nobles; pero ni de unos ni de otros necesita el que se acostumbra a honrados pensamientos y virtuosas hazañas. Un cristiano viejo, sano, robusto, lego y de buen humor es el que debe desear para abuelo el hombre desengañado de estas fantasmas de la soberbia; que sea procurador, abujetero o boticario, todo es droga. Yo, finalmente, estoy muy contento con el mío, y he sido tan dichoso con mis pícaros parientes, que, a la hora que esto escribo, a ninguno han ahorcado ni azotado, ni han advertido los rigores de la justicia, de modo alguno, la obediencia al rey, a la ley y a las buenas costumbres. Todos hemos sido hombres ruines, pero hombres de bien, y hemos ganado la vida con oficios decentes, limpios de hurtos, petardos y picardías. Esta descendencia me ha dado Dios, y ésta es la que me conviene y me importa. Y ya que he dicho de dónde vengo, voy a decir lo que ha permitido Dios que sea.

Yo nací entre las cortaduras del papel y los rollos del pergamino en una casa breve del barrio de los libreros de la ciudad de Salamanca, y renací por la misericordia de Dios en el sagrado bautismo en la parroquia de San Isidoro y San Pelayo, en donde consta este carácter, que es toda mi vanidad, mi consuelo y mi esperanza. La retahíla del abolorio, que dejamos atrás, está bautizada también en las iglesias de esta ciudad, unos en San Martín, otros en San Cristóbal y otros en la iglesia catedral, menos los dos hermanos, Roque y Francisco, que son los que trasplantaron la casta. Los Villarroeles, que es la derivación de mi madre, también tiene de trescientos años a esta parte asentada su raza en esta ciudad, y en los libros de bautizados, muertos y casados, se encontrarán sus nombres y ejercicios.

Críeme, como todos los niños, con teta y moco, lágrimas y caca, besos y papilla. No tuvo mi madre, en mi preñado ni en mi nacimiento, antojos, revelaciones, sueños ni señales de que yo había de ser astrólogo o sastre, santo o diablo. Pasó sus meses sin los asombros o las pataratas que nos cuentan de otros nacidos, y yo salí del mismo modo, naturalmente, sin más testimonios, más pronósticos ni más señales y significaciones que las comunes porquerías en que todos nacemos arrebujados y sumidos. Ensuciando pañales, faldas y talegos, llorando a chorros, gimiendo a pausas, hecho el hazmerreír de las viejas de la vecindad y el embelesamiento de mis padres, fui pasando, hasta que llegó el tiempo de la escuela y los sabañones. Mi madre cuenta todavía algunas niñadas de aquel tiempo: si dije este despropósito o la otra gracia, si tiré piedras, si embadurné el vaquero, el papa, caca y las demás sencilleces que refieren todas las madres de sus hijos; pero siendo en ellas amor disculpable, prueba de memoria y vejez referirlas, en mí será necedad y molestia declararlas. Quedemos en que fui, como todos los niños del mundo, puerco y llorón, a ratos gracioso y a veces terrible, y están dichas todas las travesuras, donaires y gracias de mi niñez.

A los cinco años me pusieron mis padres la cartilla en la mano, y, con ella, me clavaron en el corazón el miedo al maestro, el horror a la escuela, el susto continuado a los azotes y las demás angustias que la buena crianza tiene establecidas contra los inocentes muchachos. Pagué con las nalgas el saber leer, y con muchos sopapos y palmetas el saber escribir; y en este Argel estuve hasta los diez años, habiendo padecido cinco en el cautiverio de Pedro Rico, que así se llamaba el cómitre que me retuvo en su galera. Ni los halagos del maestro, ni las amenazas, ni los castigos, ni la costumbre de ir y volver de la escuela, pudieron engendrar en mi espíritu la más leve afición a las letras y las planas. No nacía este rebelión de aquel común alivio que sienten los muchachos con el ocio, la libertad y el esparcimiento, sino de un natural horror a estos trastos, de un apetito propio a otras niñerías más ocasionadas y más dulces a los primeros años. El trompo, el reguilete y la matraca eran los ídolos y los deleites de mi puerilidad; cuanto más crecía el cuerpo y el uso de la razón, más aborrecía este linaje de trabajo. Aseguro que, habiendo sido mi nacimiento, mi crianza y toda la ocupación de mi vida entre los libros, jamás tomé alguno en la mano, deseoso del entretenimiento y la enseñanza que me podían comunicar sus hojas. El miedo al ocio, la necesidad y la obediencia a mis padres, me metieron en el estudio, y, sin saber lo que me sucedía, me hallé en el gremio de los escolares, rodeado del vade y la sotana. Cuando niño, la ignorancia me apartó de la comunicación de las lecciones; cuando mozo, los paseos y las altanerías no me dejaron pensar en sus utilidades; y cuando me sentí barbado, me desconsoló mucho la variedad de sentimientos, la turbulencia de opiniones y la consideración de los fines de sus autores. A los libros ancianos aun les conservaba algún respeto; pero después que vi que los libros se forjaban en unas cabezas tan achacosas como la mía, acabaron de poseer mi espíritu el desengaño y el aborrecimiento. Los libros gordos, los magros, los chicos y los grandes, son unas alhajas que entretienen y sirven en el comercio de los hombres. El que los cree, vive dichoso y entretenido; el que los trata mucho, está muy cerca de ser loco; el que no los usa, es del todo necio. Todos están hechos por hombres, y, precisamente, han de ser defectuosos y obscuros como el hombre. Unos los hacen por vanidad, otros por codicia, otros por la solicitud de los aplausos, y es rarísimo el que para el bien público se escribe. Yo soy autor de doce libros, y todos los he escrito con el ansia de ganar dinero para mantenerme. Esto nadie lo quiere confesar; pero atisbemos a todos los hipócritas, melancólicos embusteros, que suelen decir en sus prólogos que por el servicio de Dios, el bien del prójimo y redención de las almas, dan a luz aquella obra, y se hallará que ninguno nos la da de balde, y que empieza el petardo desde la dedicatoria, y que se espiritan de coraje contra los que no se la alaban e introducen. Muchos libros hay buenos, muchos malos e infinitos inútiles. Los buenos son los que dirigen las almas a la salvación, por medio de los preceptos de enfrenar nuestros vicios y pasiones; los malos son los que se llevan el tiempo sin la enseñanza ni los avisos de esta utilidad; y los inútiles son los más de todas las que se llaman facultades. Para instruirse en el idioma de la Medicina y comer sus aforismos, basta un curso cualquiera, y pasan de doce mil los que hay impresos sin más novedad que repetirse, trasladarse y maldecirse los unos a los otros; y lo mismo sucede entre los oficiales y maestros que parlan y practican las demás ciencias. Yo confieso que para mí perdieron el crédito y la estimación los libros, después que vi que se vendían y apreciaban los míos, siendo hechuras de un hombre loco, absolutamente ignorante y relleno de desvaríos y extrañas inquietudes. La lástima es, y la verdad, que hay muchos autores tan parecidos a mí, que sólo se diferencian del semblante de mis locuras en un poco de moderación afectada; pero en cuanto a necios, vanos y defectuosos, no nos quitamos pinta. Finalmente, la natural ojeriza, el desengaño ajeno y el conocimiento propio, me tienen días ha desocupado y fugitivo de su conversación, de modo que no había cumplido los treinta y cuatro años de mi edad, cuando derrenegué de todos sus cuerpos; y, una mañana que amaneció con más furia en mi celebro esta especie de delirio, repartí entre mis amigos y contrarios mi corta librería, y sólo dejé sobre la mesa y sobre un sillón que está a la cabecera de mi cama, la tercera parte de Santo Tomás, Kempis, el padre Croset, Don Francisco de Quevedo y tal cual devocionario de los que aprovechan para la felicidad de toda la vida y me pueden servir en la ventura de la última hora.»

En los últimos años de la escuela, cuando estaba yo aprendiendo las formaciones y valor de los guarismos, empezaron a hervir a borbotones las travesuras del temperamento y de la sangre. Hice algunas picardigüelas, reparables en aquella corta edad. Fueron todas nacidas de falta de amor a mis iguales, y de temor y respeto a mis mayores. Creo que en estas osadías no tuvieron toda la culpa la simplicidad, la destemplanza de los humores ni la natural inquietud de la niñez; tuvo la principal acción, en mis revoltosas travesuras, la necedad de un bárbaro oficial de un tejedor, vecino a la casa de mis padres, porque este bruto (era gallego) dio en decirme que yo era el más guapo y el más valiente entre todos los niños de la barriada, y me ponía en la ocasión de reñir con todos, y aun me llevaba a pelear a otras parroquias. Azuzábame, como a los perros, contra los otros muchachos, ya iguales, ya mayores y jamás pequeños; y lo que logró este salvaje fue llenarme de chichones la cabeza, andar puerco y roto, y con una mala inclinación pegada a mi genio; de modo que, ya sin su ayuda, me salía a repartir y a recoger puñadas y mojicones sin causa, sin cólera y sin más destino que ejercitar las malditas lecciones que me dio su brutal entretenimiento. Esta inculpable descompostura puso a mis padres en algún cuidado, y a mí en un trabajo riguroso, porque así su obligación, como el cariño de los parientes y los vecinos que amaban antes mis sencilleces, procuraron sosegar mis malas mañas con las oportunas advertencias de muchos sopapos y azotes, que, añadidos a los que yo me ganaba en las pendencias, componían una pesadumbre ya casi insufrible a mis tiernos y débiles lomos. Esta aspereza y la mudanza del salvaje del tejedor, que se fue a su país, y sobre todo la vergüenza que me producía el mote de piel del diablo, con que ya me vejaban todos los parroquianos y vecinos, moderaron del todo mis travesuras, y volví, sin especial sentimiento, a juntarme con mi inocente apacibilidad.

Salí de la escuela, leyendo sin saber lo que leía, formando caracteres claros y gordos, pero sin forma ni hermosura, instruido en las cinco reglillas de sumar, restar, multiplicar, partir y medio partir, y, finalmente, bien alicionado en la doctrina cristiana, porque repetía todo el catecismo sin errar letra, que es cuanto se le puede agradecer a un muchacho, y cuanto se le puede pedir a una edad en la que sólo la memoria tiene más discernimiento y más ocasiones que las demás potencias. Con estos principios, y ya enmendado de mis travesurillas, pasé a los generales de la gramática latina en el colegio de Trilingüe, en donde empecé a trompicar nominativos y verbos con más miedo que aplicación. Los provechos, los daños, los sentimientos y las fortunas que me siguieron en este tiempo, los diré en el segundo trozo de mi vida, pues aquí acabaron mis diez años primeros, sin haber padecido en esta estación más incomodidades que las que son comunes a todos los muchachos. Salí, gracias a Dios, de las viruelas, el sarampión, las postillas y otras plagas de la edad, sin lesión reprehensible en mis miembros. Entré crecido, fuerte, robusto, gordo y felizmente sano en la nueva fatiga, la que seguí y finalicé como verá el que quiera leer u oír.

Don Juan González de Dios, hoy doctor en Filosofía y catedrático de Letras Humanas en la Universidad de Salamanca, hombre primoroso y delicadamente sabio en la gramática latina, griega y castellana, y entretenido con admiración y provecho en la dilatada amenidad de las buenas letras, fue mi primer maestro y conductor en los preceptos de Antonio de Nebrija. Es Don Juan de Dios un hombre silencioso, mortificado, ceñudo de semblante, extático de movimientos, retirado de la multitud, sentencioso y parco en las palabras, rígido y escrupulosamente reparado en las acciones, y, con estas modales y las que tuvo en la enseñanza de sus discípulos, fue un venerable, temido y prodigioso maestro. Para que aprovechase sin desperdicios el tiempo, me entregaron totalmente mis padres a su cuidado, poniéndome en el pupilaje virtuoso, esparcido y abundante de su casa. Poco aficionado y felizmente medroso, cumplía con las tareas del estudio y los demás ejercicios que tenía impuestos la prudencia del maestro para hacer dichosos y aprovechados a los pupilos. Procuraba poner en la memoria las lecciones que me señalaba su experiencia, con bastante trabajo y porfía, porque mi memoria era tarda, rebelde y sin disposición para retener las voces. El temor a su aspecto y a la liberalidad del castigo vencía en mi temperamento esta pereza o natural aversión, que siempre estuvo permanente en mi espíritu, a esta casta de entretenimientos o trabajos. La alegría, el orgullo y el bullicio de la edad me los tenía ahogados en el cuerpo su continua presencia. Interiormente hallaba yo en mí muchas disposiciones para ser malo, revoltoso y atrevido, pero el miedo me tuvo disimuladas y sumidas las inclinaciones. La rigidez y la opresión importan mucho en la primera crianza; el gesto del preceptor, a todas horas sobre los muchachos, les detiene las travesuras, les apaga los vicios, les sofoca las inconsideraciones y modera aun las inculpables altanerías de la edad. A la vista del maestro, ningún muchacho es malo, ninguno perezoso; todos se animan a parecer aplicados y liberales, y la repetición y el vencimiento les va trocando las inclinaciones y haciendo que tomen el gusto a las virtudes. Regañando interiormente, lleno de hastío y disimulando la inapetencia a los estudios y a la doctrina, tragué tres años las lecciones, los consejos y los avisos, y, a pesar de mis achaques, salí bueno de costumbres y medianamente robusto en el conocimiento de la gramática latina. De muchos niños se cuenta que estudiaron esta gramática en seis meses, y en menos tiempo. Yo doy gracias a Dios por la crianza de tan posibles penetraciones, pero creo lo que me parece. Lo que aseguro es que en mi compañía cursaban cuatrocientos muchachos las aulas de Trilingüe, y a todos nos tocó ser tan rudos, que el más ingenioso se detuvo al mismo tiempo que yo, y otros permanecieron por muchos días. Es verdad que estos adelantamientos y milagros se los he oído referir a sus padres, y como éstos son partes tan apasionadas de sus hijos, se puede dudar de sus ponderaciones. Adelanta poco un niño en saber la gramática, de corta edad; es gracia que sirve para el entretenimiento, pero es muy poca la disposición que adquiere para la inteligencia de las facultades superiores. No pierde tiempo el que gasta tres o cuatro años entre los Horacios, los Virgilios, los Valerios y los Ovidios; entre tanto, crece la razón, se dilata el conocimiento, se madura el juicio, se reposa el ingenio, y se preparan sin violencia el deseo, la atención y la porfía para vencer las dificultades. Más allá del uso de la razón ha de pasar el que toma la tarea de los estudios. El silogizar no es para niños. Nada malogra el que se detiene hasta los quince o diez y seis años entretenido en las construcciones de los poetas. Hasta aquí hablo con los que han de seguir los estudios para oficio y para ganancia. Los que no han de comer de las facultades, en cualquiera tiempo, edad y ocasión que las soliciten, caminan con ventura; porque es todo adelantamiento cuanto emprenden, gracia cuanto saben y virtud cuanto trabajan.

Salí del pupilaje detenido, dócil, cuidadoso y poco castigado, porque viví con temor y reverencia al maestro. Gracias a Dios, no mostré entonces más inquietudes que tal cual fervor de los que se perdonan con facilidad a la niñez. Fui bueno, porque no me dejaron ser malo; no fue virtud, fue fuerza. En todas las edades necesitamos de las correcciones y los castigos, pero en la primera son indispensables los rigores. Una de las más felices diligencias de la buena crianza es coger a los muchachos un maestro grave, devoto y discreto, a quien teman e imiten. Muchos mozos hay malos, porque no tienen a quien temer, y muchos viejos delincuentes, porque están fuera de la jurisdicción de los azotes. El maestro y la zurriaga debían durar hasta el sepulcro, que hasta el sepulcro somos malos, y de otro modo no se puede hacer bondad con el más bien acondicionado de los hombres. Los años, la prudencia, la honra y la dignidad son maestros muy apacibles, muy descuidados y muy parciales de nuestros antojos y apetitos; el zurriago es el maestro más respetoso y más severo, porque no sabe adular, y sólo sabe corregir y detener. Murió, pocos años ha, el maestro de mis primeras letras, y lo temí hasta la muerte; hoy vive el que me instruyó en la gramática, y aún lo temo más que a las brujas, los hechizos, las apariciones de los difuntos, los ladrones y los pedigüeños, porque imagino que aún me puede azotar; estremecido estoy en su presencia, y a su vista no me atreveré a subir la voz a más tono que el regular y moderado. Ello, parece disparate proferir que se hayan de criar los viejos con azotes, como los niños; pero es disparate apoyado en la inconstancia, soberbia, rebeldía y amor propio nuestro, que no nos deja hasta la muerte. Ahora me estoy acordando de muchos sujetos, que si los hubieran azolado bien de mozos y los azotaran de viejos, no serían tan voluntariosos y malvados como son. En todas edades somos niños y somos viejos, mirando a lo antojadizo de las pasiones; en todo tiempo vivimos con inclinación a las libertades y a los deleites forajidos, y valen poco para detener su furia las correcciones ni las advertencias. El palo y el azote tiene más buena gente que los consejos y los agasajos, finalmente, en todas edades somos locos, y el loco por la pena es cuerdo.

Pasé desde mi pupilaje al colegio de Trilingüe, en donde me vistieron una beca que alcanzó mi padre de la Universidad de Salamanca. Fui examinado, como es costumbre, en el claustro de diputados de aquella Universidad; y, según la cuenta, o me suplieron como a niño, o correspondí a satisfacción de los examinadores, porque no me faltó voto. Empecé la tarea de los que llaman estudios mayores, y la vida de colegial, a los trece años, bien descontento y enojado, porque yo quería detenerme más tiempo con el trompo y la matraca, pareciéndome que era muy temprano para meterme a hombre y encerrarme en la melancolía de aquel casarón. Estaba de rector del colegio, en la coyuntura de mi entrada, un clérigo virtuoso, de vida irreprehensible, pero ya viejo, enfermo y aburrido de lidiar con los jóvenes que se creían encerrados en aquella casa. Sus achaques, la vejez y los anteriores trabajos lo tenían sujeto a la cama muchas horas al día y muchos meses del año; y con esta seguridad y el ejemplo de otros colegiales, amigos del ocio, la pereza y las diversiones inútiles, iba insensiblemente perdiendo la inocencia, y amontonando una población de vicios y desórdenes en el alma. Halleme sin guardián, sin celador y sin maestro, y empezó mi espíritu a desarrebujar las locuras del humor y las inconsideraciones de la edad con increíble desuello y insolencia. El gusto de mis padres y el apoyo del clérigo rector me destinaron para que estudiase la Filosofía; y señalándome el maestro a quien había de oír, que fue el padre Pedro Portocarrero, de la compañía de Jesús, comencé esta carrera descuidado y menos medroso, porque ya me consideraba libre de los castigos, dueño de mi voluntad y señor absoluto de mis acciones y disparates. Acudía tarde e ignorante a las conferencias, miraba sin atención las lecciones, retozaba y reñía con mis condiscípulos (no obstante las reverendas de la beca colorada), metime a bufón y desvergonzado con los nuevos, y profesé de truhán, descocado y decidor con todos, sin reservar las gravedades del maestro. Seguía en el aula, a pesar de las correcciones, avisos y asperezas del lector, este género de alegrías peligrosas, y en el colegio continuaba con mis compañeros otros desórdenes y libertades que bastaron para hacerme holgazán y perdulario.

Huyendo muchos días del aula y no estudiando ninguno, llegué arrastrando hasta las últimas cuestiones de la Lógica. Viendo el lector que perdía el tiempo y que no me enmendaban los consejos, ni me contenían las correcciones ni las amenazas, citó una tarde a mi padre y al rector del colegio para argüirme, avergonzarme y reprehenderme en su presencia. Yo tuve noticia de esta prevención por un condiscípulo; y antes que llegasen a cogerme en la junta, rompí delante del lector los cartapacios que le había mal escrito, y le dije, con osada deliberación, que no quería estudiar. Apretome en respuesta unas cuantas manotadas, y mandó que me agarrasen los demás muchachos, los que me tuvieron asido hasta que llegaron el rector y mi padre. Metiéronme a empujones en un apartamiento de la sacristía, que llaman la trastera, y allí me hicieron los cargos y las datas. Aconsejábanme a coces, y advertíanme a gritos; yo recogía de mala gana los unos y los otros. Hice el sordo, el sufrido y el enmendado; y después que salí de sus uñas, hice también el propósito de no volver al aula, y, como era malo, lo cumplí puntualmente. Y éstas han sido todas las lecciones, los actos, los cursos y los ejercicios que hice en la Universidad de Salamanca. Unos retazos lógicos muy mal vistos fueron todos los adornos y elementos de mis estudios. Considere el que ha llegado hasta aquí leyendo, la materia de que se hacen los doctores y los hombres que escriben libros de moralidades y doctrinas, y verá que la necedad del vulgo y la fortuna particular de cada uno tienen en su antojo la mayor parte de sus conveniencias, sus créditos y sus exaltaciones. Yo sé de mí que gozo un vulgar ingenio, desnudo de la enseñanza, la aplicación, los libros, los maestros y de todo cuanto debe concurrir a formar un hombre medianamente erudito; y me han cacareado las obras y las palabras, a pesar de mis confesiones, mis rudezas, mis descuidos y las continuas burlas y desprecios con que las he satirizado. Arrimé desde este suceso la Lógica y cogí nuevo horror a las ciencias, de modo que en cinco años no volví a ver libro alguno de los que se rompen en las Universidades. Las novelas, las comedias y los autores romancistas me entretuvieron la ociosidad y el retiro forzado; y éstos me dejaron descuidadamente en la memoria tal cual estilo y expresión castellana con que me bandeo para darme a entender en las conversaciones, los libros y las correspondencias.

Hundido en el ocio y la inquietud escandalosa, y sin haberme quedado con más obligación que la de asistir a la cátedra de Retórica, que era la advocación de mi beca, proseguí en el colegio, sufrido y tolerado de la lástima y del respeto a mis pobres padres. En este arte no adelanté más que la libertad de poder salir de casa, y algún bien que a mi salud le pudo dar el ejercicio. Era el catedrático el doctor Don Pedro de Samaniego de la Serna. Los que conocieron al maestro, y han tratado al discípulo, podrán discurrir lo que él me pudo enseñar, y yo aprender. Acuérdome que nos leía a mí y a otros dos colegiales por un libro castellano, y éste se le perdió una mañana viniendo a escuelas; puso varios carteles, ofreciendo buen hallazgo al que se lo volviese. El papel no pareció, con que nos quedamos sin arte y sin maestro, gastando la hora de la cátedra en conversaciones, chanzas y novedades inútiles y aun disparatadas.

Los años me iban dando fuerza, robustez, gusto y atrevimiento para desear todo linaje de enredos, diversiones y disparates, y yo empecé con furia implacable a meterme en cuantos desatinos y despropósitos rodean a los pensamientos y las inclinaciones de los muchachos. Aprendí a bailar, a jugar la espada y la pelota, torear, hacer versos, y paré todo mi ingenio en discurrir diabluras y enredos, para librarme de la reclusión y las tareas en que se deben emplear los buenos colegiales de aquella casa. Abría puertas, falseaba llaves, hendía candados, y no se escapaba de mis manos pared, puerta, ni ventana, en donde no pusiese las disposiciones de falsearla, romperla o escalarla. Era grave delito en mi tiempo romper de noche la clausura y tomar de día la capa y la gorra, y todas las noches y los días quebrantaba a rienda suelta estos preceptos. Mi cuarto más parecía garito de ladrón que aposento de estudiante, porque en él no había más que envoltorios de sogas, espadas de esgrima, martillos, barrenos y estacones. Di en hurtar al rector y colegiales las frutas, los chorizos y otros repuestos comestibles que guardaban en la despensa y en sus cuartos. Gracias a Dios que me contuve en ser ratero de estas golosinas, porque los deseos de enredar, reír y burlarme eran desesperados, que fue providencia del cielo no acabar en vicio execrable lo que empezó por huelga tolerada. Las trazas, las ideas y las invenciones de que yo usé para hacer estos hurtillos y abrir las puertas para huir de la sujeción y la clausura, no las quiero declarar, porque el manifestarlas más sería proponer vicios que imitasen los lectores incautos, que referir pueriles travesuras. Lo que puedo asegurar es que en las vidas de Dominico Cartujo, Pedro Ponce y otros ahorcados, no se cuentan ardides ni mañas tan extravagantes ni tan risibles como las que inventaba mi ociosidad y mi malicia. En la memoria de mis coetáneos duran todavía muchos sucesos que se recuerdan muchas veces en sus tertulias. El que los quisiere saber, acuda a sus noticias, que las relaciones pasajeras de una conversación no dejan tan perniciosos deseos en los espíritus como las que introducen las hojas de un impreso.

Acompañábanme a estas picardigüelas unos amigos forasteros y un confidente de mi propio paño, tan revoltosos, maniáticos y atrevidos los unos como los otros. Callo sus nombres, porque ya están tan enmendados que unos se sacrificaran a ser obispos y otros a consejeros de Castilla, y no les puede hacer buena sombra la crianza que tuvieron conmigo treinta años ha. En todo cuanto tenía aire de locura, descuaderno y disolución ridícula, nos hallábamos siempre muy unidos, prontos, alegres y conformes. Hicimos compañía con los toreros, y, amadrigados con esta buena gente, fuimos indefectibles alegradores en las novilladas y torerías, que son frecuentes en las aldeas de Salamanca. Profesé de jácaro y me hice al traje, al idioma y a la usanza de la picaresca, con tal conformidad, que más parecía hijo de Pedro Arnedo que de Pedro de Torres. Para todos los desconciertos de los que siguen tan licenciosa y airada vida, tuve disposiciones en mi genio y en mi salud; y, menos el vino (que hasta ahora no lo he probado) y el tabaco de hoja, todos los demás vicios que componen un desvergonzado jifero los miraba y padecía en el último grado de la disolución. Pasaba en el desorden de los viajes y en el matadero muchos días, y, por la noche, era el primer convidado a los bailes, los saraos y las bodas de todas castas. Entretenía a los circunstantes con la variedad de muchas bufonadas y tonterías, que se dicen vulgarmente habilidades, y aventajaba en ellas a cuantos concurrían en aquellos tiempos al reclamo de tales holgorios y funciones. Disfrazábame treinta veces en una noche, ya de vieja, de borracho, de amolador francés, de sastre, de sacristán, de sopón, y me revolvía en los primeros trapos que encontraba que tuviesen alguna similitud a estas figuras. Representaba varios versos que yo componía a este propósito, y arremedaba con propriedad ridículamente extraordinaria los modos, locuciones y movimientos de estas y otras risibles y extravagantes piezas. Tenía bolsa de titiritero, y jugaba con prontitud y disimulado las pelotillas, los cubiletes y los demás trastos de embobar los concursos. Acompañaba con la guitarra un gran caudal de tonadillas graciosas y singulares, y danzaba con ligereza y con aire toda la escuela española, ya con la castañeta, ya con la guitarra, ya con la espada y el broquel, dando sobre estos trastos variedad y multitud de vueltas, que no me pudo imitar ninguno de los mancebos que andaban entonces en la maroma de las locuras, deseosos de parecer bien con estas gracias, habilidades o desenfados. Finalmente, yo olvidé la gramática, las súmulas, los miserables elementos de la lógica que aprendí a trompicones, mucho de la doctrina cristiana, y todo el pudor y encogimiento de mi crianza, pero salí gran danzante, buen toreador, mediano músico, y refinado y atrevido truhán.

Revuelto en estas malas costumbres y distracciones, gasté cinco años en el colegio, y al fin de ellos volví a la casa de mis padres. Un mes poco más estuve en ella, mal contento con la sujeción, atemorizado del respeto y escasamente corregido. Pero a pesar de los gritos que me daban mis camaradas y de los llamamientos de mis inclinaciones traviesas, vivía más contenido y retirado. Leía, por engañar al tiempo y entretener la opresión, tal cual librillo de los que por inútiles se habían quedado del remate y desbarato de la tienda de mis padres, y especialmente me deleitó con embeleso indecible un tratado de la esfera del padre Clavio, que creo fue la primera noticia que había llegado a mis oídos de que había ciencias matemáticas en el mundo. Algunas veces, a hurtadillas de la vigilancia de mis padres y de mi obediencia, hice algunas salidas y escapatorias que se ordenaban a correr las cazuelas y cubiletes de las pastelerías, a hurtar las copiosas cenas de la capilla de Santa Bárbara, a introducirme con mis amigotes en las casas de cualquiera de los barrios extraviados donde sonaba el panderillo o la guitarra, y a hacer burlas, embelecos y bufonadas con todo género de gentes y personas. Desde este tiempo tomaron tal miedo a estos hurtos, y tan soberbio temor a los palos y pedradas que se levantaban entre los hurtados y ladrones, que los graduados y ministros de la Universidad, por acuerdo suyo, repartían las cenas a las tres de la tarde, quedándose solo con los huevos, el jigote y la ensalada, para cumplir con la ceremonia y el hambre de la noche. Omito el referir y particularizar las trazas y espantajos de que nos valíamos para lograr las presas, por no hacer más prolija esta historia, y por no recordar, con las relaciones, los sentimientos y los enojos de muchos, que hoy viven, de los que padecieron tan pesadas burlas. Parecíale a mi espíritu que eran pocas y muy llenas de susto las libertades que se tomaba mi industria escandalosa, aprovechándose del sueño, el descuido y las ocupaciones de mi padre, y traté en mi interior de entregarme a todas las anchuras y correrías a que continuamente estaba anhelando mi altanero apetito. Precipitado de mis imaginaciones, una tarde que salieron al campo mis padres y hermanas, y quedé yo en casa apoderado de los pocos ajuares de ella, tomé una camisa, el pan que pudo caber debajo del brazo izquierdo, y doce reales en calderilla, que estaban destinados para las prevenciones del día siguiente; y, sin pensar en paradero, vereda ni destino, me entregué a la majadería de mis deseos y a la necedad de la que llaman buena ventura; y una y otra, acompañadas de la soltura de mis pies, me pusieron aquella noche en Calzada de Don Diego. Tomé posada en las gavillas de las eras; tumbado entre las pajas, empecé a sacar pellizcos de la provisión que llevaba en la maleta de mi sobaco, y, con el pan en la boca, me agarró un sueño apacible y dilatado. Dormí hasta que el sol me caldeó los hocicos con alguna aspereza, y desperté arrepentido de haber dejado la acomodada pobreza de la casa de mis padres por la cierta desgracia del que camina sin conocimiento y sin dinero. Estuve un breve rato, mientras me sacudía de las pajas, lidiando contra las razones y los aciertos de volverme; pero quedé vencido, o del temor a las reprehensiones que se me proponían, o de los consejos de mi bribón apetito, y, rompiendo por los trabajos, calamidades y miserias que me pintó de repente la consideración de mi cortedad y poca industria para buscar la comida, me encaminé a Portugal, sin proponérseme descanso, parada ni oficio a que me había de poner.

Entré por Almeida, y por el camino iba discurriendo parar en Braga, en donde residía un paisano, en cuya franqueza ya libraba mi antojo el sustento, el ocio y la diversión. Pasada la Ponte de Coba encontré a un ermitaño que había algunos años que rodaba por aquel pedazo de tierra que llaman los portugueses Detras de os montes; y oliéndome éste en la conversación que emprendimos y en los humos de mi bagaje, que yo iba, como suelen decir, a buscar la vida, me convidó con las solicitudes y mañas que él había encontrado para sostener la suya. Propúsome el descanso, quietud, libertad y provechos de la tablilla, la independencia de las gentes y peligros del mundo, los intereses y seguridades de la soledad y el retiro; y sus ponderaciones y unos trozos de pernil que se asomaban por las roturas de una alforja que llevaba su borrico me arrastraron a probar la vida de santero. A ratos espoleando arena, y a veces subido sobre el burro, caminaba yo con mi nuevo y primero amo hacia las cuestas de Mundín, donde me dijo que tenía su habitación y, no lejos de ella, la ermita que cuidaba. Era el ermitaño un hombre devoto, de buen juicio, desengañado, discreto, humilde, de corazón arrogante y liberal, y de un espíritu tan valiente, que nunca vio al miedo, ni entre la multitud, ni entre la soledad, ni entre las relaciones ni los asombros. Fue en Barcelona guarda mayor y administrador de rentas reales, y fue el hombre temido entre las asperezas de Cataluña por su valor, su cortesía y su buen modo. Retiráronlo del bullicio del mundo las tiranías de una ingratitud; y cuerdamente piadoso consigo, temiendo las continuaciones y las cautelosas asechanzas que le había empezado a poner la fortuna para derribarlo, se ocultó de sus reveses en las olvidadas situaciones del despoblado. Libraba el sustento a los trabajos de su demanda, y ganaba el pan con escasa fatiga y dichosa recreación. Los ratos que le sobraban después de buscar el afimento, los lograba rezando, leyendo y meditando con despejada ternura, devota y atenta alegría. Venerábanle en todos los pueblos vecinos con honrados aprecios, porque además de no ser enfadoso como los regulares demandantes, ni pedigüeño importuno, sino un pobre garbosísimo y desinteresado, era cortesanamente apacible y muy gracioso en la conversación, la que seguía en cualquiera asunto de los civiles, limpia de adulaciones, hipocresías, embustes y necias lisonjas. Estuvo aprovechando la vida algunos años este venerable hombre en la quietud de la soledad, hasta que lo sacó de ella una carestía y hambre común en aquellos países, a la que se siguió la pestilencia y la muerte de muchas personas y ganados. Llegó a guarecerse a Salamanca, en donde tuve la honra y el gusto de verle segunda vez, y él el consuelo de encontrarme menos loco, más acomodado, y viviendo con alguna honra en el pueblo donde nací. Viéndole viejo, fatigado e inútil para proseguir los afanes de la demanda, le rogué que se quedase hasta morir en mi casa; y habiendo aceptado un breve rincón de ella para su retiro, lo llamó Dios a otro apartamiento más conforme, más santo y más oportuno para su costumbre y devoción. Llámase este humildísimo hombre Don Juan del Valle. Vive hoy y asiste en la portería de San Cayetano de Salamanca, en donde sirve de ejemplo y alegría a cuantos ven su afable y devoto rostro. Los padres de este observantísimo colegio le aman, conocen y tratan con respeto cariñoso. Vive contentísimo, porque le dan la comida y el entierro. No ha querido recibir nunca dineros ni más alhajas que alguna chupa, capa o calzones viejos, cuando ha tenido gran necesidad de cubrirse. Yo le guardo un amor paternal y una reverencia respetosa, sin atreverme a hacerle más ruegos que los que le encargo de que me encomiende a Dios.

Llegamos a la ermita, y sacando de un arcón un saco viejo, capilla y alpargatas, mandó que lo trocase por mi ropa, lo que hice prontamente, y la guardó en el mismo paraje donde había sacado los atavíos de santero. Me encargó las obligaciones de atizar la lámpara, barrer la ermita y cuidar del borrico; diome un par de desengaños y muchos consejos, los que remató con la saetilla de «haz aquello que quisieras haber hecho cuando mueras», y quedé una fantasma de beato tan propria, que me podía equivocar con el más pajizo padre del yermo. Cobré con su presencia el rubor y la humildad que habían arrojado de mi corazón los malos ejemplos y mis cavilaciones. A su vista respiraba cobarde, confundido y respetoso. Le amaba y le temía con especial inclinación y cuidado. Trabajaba con gusto, y deseaba dárselo con todas mis operaciones y trabajos. Los ratos que me dejaban libres la lámpara, la escoba y el borrico, los entretenía leyendo varios libros devotos que repasaba muy a menudo mi padre ermitaño. Y en estos oficios permanecí cuatro meses, sin haberme disgustado ni los recuerdos de mis travesuras ni la mudanza de mis libertades a estas solitarias opresiones. Agradable con mis correspondencias y satisfecho de mi conducta, me enviaba a la recaudación de las limosnas mensuales con que le socorrían algunas personas aficionadas a la ermita y al ermitaño. Tratábame con mucho amor y con total confianza, y ambos vivíamos contentos, pagados y dichosos, porque el trabajo no era mucho, la diversión bastante, la comida mas que moderada, y el descanso regular, porque la noche toda la pasábamos en quietud y suspensión, sin más fatiga que leer o rezar dos horas y dormir seis o siete. Toda la reparación de mi vida y la cobranza de mis perdidos talentos había encontrado en la presencia, en el trato y ejemplares acciones de este desengañado varón, y todo me lo volvió a quitar mi desdicha, mi flaqueza y mi poco juicio. Descuidose en relinchar un poco mi juventud en una ocasión que habían venido a visitar el santuario unas familias portuguesas, estando ausente mi amo y mi maestro; y medroso de que descubriese la incontinencia de unas licenciosas, indiferentes y equívocas palabras que le solté a una muchachuela que venía en la tropa, traté de huir de la aspereza con que ya me presumía reñido de la cordura de mi maestro y castigado del terrible rigor con que me pintaba su semblante mi conocimiento, mi delito y su prudente queja; y antes que se restituyese a la ermita, saqué mi ropa del arcón donde estaba depositada, y, dejando el reverendo saco, marché acelerado con los temores de que no me encontrase en el camino de Coimbra, adonde me prometían mis ignorancias y antojos alegre paradero.

Sin el susto del encuentro que temía, y sin haber padecido más descomodidades que las que por fuerza ha de pasar el que camina a pie y sin dinero, llegué a la celebérrima Universidad de Coimbra. Presenté a mi persona en los sitios más acompañados del pueblo, y, ensartándome en las conversaciones, persuadí en ellas que yo era químico, y mi primer ejercicio el de maestro de danzar en Castilla. Contaba mil felicidades de mis aplicaciones en una y otra facultad. Mentía a borbollones, y la distancia de los sucesos y mi disimulo y las buenas tragaderas de los que me oían, hicieron creíbles y recomendables mis embustes. Confiado en las lecciones que había tomado en Salamanca del arte de danzar, y en unas recetas desparramadas de un médico francés, que tenía en la memoria, me vendí por experimentado en uno y otro arte.

El ansia de ver el hombre nuevo (que es general en todas gentes y naciones) me juntó alegres discípulos, desesperados enfermos y un millón de aclamaciones necias, hijas de la sencillez, de la ignorancia y del atropellamiento de la novedad. Yo sembraba unturas, plantaba jarabes, injería cerotes y rociaba con toda el agua y los aceites de mi recetario a los crónicos, hipocondríacos y otros enfermos impertinentes, raros y cuasi incurables. Recogía el mismo fruto que los demás doctores sabios, afortunados y estudiosos, que era la propina, el crédito, la estimación, el aplauso y todos los bienes e inciensos que les da la inocencia y la esperanza de la sanidad. En orden a los sucesos tuve mejor ventura o más seguro modo, para lograrlos favorables, que el Hipócrates, porque a éste y cuantos siguieron y siguen sus aforismos y lecciones, se les murieron muchos de los que curaban, otros salían a puerto y otros se quedaban con los achaques; de mis emplastados y ungidos ninguno se murió, porque las recetas no tenían virtud para sanar ni para hacer daño; algunos sanaban con la providencia de la naturaleza, y a los más se les quedaba en el cuerpo el mal y la medicina, y la aprensión les hacía creer algún alivio. Fui, no obstante mi necesidad, mi arrojo e ignorancia, un empírico considerado y más prudente que lo que se podía esperar de mi cabeza y mis pocos años, porque no me metí con enfermo alguno de los agudos, ni tuve el atrevimiento de administrar purgantes, ni abonar ni maldecir las sangrías. Bien penetraba mi poca filosofía lo peligroso de éstos y lo poco importante de mis apósitos; y con esta seguridad y conocimiento vivíamos todos, mis dolientes con sus achaques y yo con sus alabanzas y dineros.

En la danza también tuve que trabajar; pero en ésta con más satisfacción y sin ningún peligro, porque era más diestro en los compases que los médicos en sus curaciones, y vivía fuera de las congojas de que me capitulasen de necio en el ejercicio. A pocos días era ya la celebridad y conversación de los melancólicos, los desocupados y noveleros. Y con sus solicitudes y aprehensiones, arribé a juntar algunas monedas de oro, buenas camisas y un par de vestidos que me engalanaban y prometían mi poco seso. La ridícula historia de unos indiscretos celos de un destemplado portugués, cuya infame sospecha es digna de que se quede enterrada en el silencio y el olvido, me obligó a dejar Coimbra y tomar seguridad en la ciudad de Oporto, adonde me mantuve gastando en figura de caballero lo que había ganado en ocho meses a hacer cabriolas con los pies y las manos.