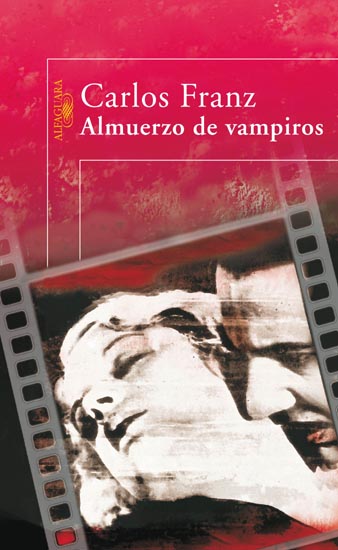

Almuerzo de vampiros

Fragmento, primer capítulo

Carlos Franz

|

«Ah, joven amigo... Los días de guerra ya terminaron. La sangre es una cosa demasiado preciosa en esta época de paz sin honor». |

| Drácula, Bram Stoker | ||

Para Diego Maquieira, que no lee novelas.

No nos habíamos visto en los últimos veinte años, o más. Vivo fuera de Chile y vengo a Santiago sólo para las vacaciones en el verano austral. Pero fuimos compañeros de colegio, compartimos esta ciudad -que ahora parece otra- y nos frecuentamos en los remotos años setenta del siglo pasado. Ahora nos acercamos a la cincuentena. Quizás por eso, cuando hace poco nos citamos para almorzar, hablamos mayormente del pasado, de lo que fue, de «nuestra época».

Sí, hay que reconocerlo: empleamos, sin advertirlo, esa expresión nostálgica, dulzona y adictiva que la gente llegada a la mediana edad empieza a usar para hablar de su primera juventud. «En mi tiempo...», dicen (como si ningún otro tiempo, salvo el de la juventud, pudiera pertenecerles). Y al decirlo pareciera que su tiempo ya hubiera pasado. Como si ya estuvieran, un poco, muertos.

Casi treinta años después de aquel tiempo que quizás fue el «nuestro», entonces, nos encontramos para almorzar en la terraza veraniega de Le Flaubert. Este restaurante de moda en «la ciudad más próspera de Latinoamérica». La que se ha erguido sobre las ruinas de aquel otro Santiago, el de la dictadura (pero la dura, dura; la tan dura que parecía que duraría para siempre). Una ciudad olvidada que se hundió junto con tantas cosas de esos años que merecían hundirse -y otras que no.

Mi amigo me esperaba acodado en una mesita con cubierta de mármol. Había encanecido algo y estaba más grueso. Pero en lo demás no cabía equivocarse: los inteligentes ojos grises pestañeando de curiosidad tras los anteojos parchados con tela adhesiva, el rostro de facciones fuertes escoltado por una melena rizada, negra -ahora estriada de canas plateadas-, las ropas de «telas naturales», ásperas, y las sandalias de cuero de las que asomaban unos dedos fuertes, defendidos por uñas curvas y amarillas. Un aspecto de monje ruso, del stárets Zósima en Los Hermanos Karamazov (sí, en un homenaje a esas épocas idas evitemos los nombres reales, empleemos un alias, vamos a llamarlo Zósima). La sencillez monacal de Zósima contrastaba -y quizás él lo sabía- con las mesas contiguas.

Rodeándonos, bajo la sombra del palto frondoso y los amables quitasoles, había políticos de la izquierda más renovada, periodistas satíricos, chascones y poderosos -lo chascón no quita lo poderoso-, editores de superventas satinados, alguna andrógina actriz de teleseries negociando su fama con un cineasta subsidiado, hasta un ex ministro achinado y dicharachero, en plena campaña para conseguir su próxima cartera. Todos parecían jóvenes (y, más que todos, quienes no lo eran). En suma, esta terraza luminosa y despreocupada, en el optimista Santiago de comienzos del siglo XXI, espumeaba con la flor y nata del presente chileno.

Zósima y yo no hacíamos caso. Cedíamos, sin proponérnoslo, a una nostalgia privada. Mal que mal, nos habíamos visto tan poco en los últimos años y la vida que realmente compartimos databa de hacía dos o tres décadas. Hablamos de amigos de aquellos tiempos, alguno ya muerto. Revivimos cierto fin de semana del invierno de 1979, en la costa, en Cachagua, con nuestras primeras mujeres, las que después nos abandonarían (y concordamos bromeando en que quizá para eso, en el fondo, lo habían hecho, para que las recordáramos siempre como eran en su bella juventud). Hablamos del cine que vimos en los años setenta: imágenes sepultadas en salas hoy demolidas. Zósima me parecía ahora, más que antes, un monje como los de «Encuentros con hombres notables, Gurdjieff». La película de Peter Brook que todos vimos en esos años grises (¿o felices?).

Como si me hubiera oído pensar y dudar, de pronto Zósima me soltó un:

-¿Te dai cuenta de que ahora echamos de menos esos años, y entonces los odiábamos?

Quise objetar algo. Pero me detuve a tiempo. Sin duda por eso, a veces, nos distanciamos de los viejos amigos: porque conocen mejor que nosotros nuestro pasado y es inútil, y hasta ridículo, contarles las versiones de él que luego nos hemos inventado para soportarlo. Por ejemplo, si se lo negaba, ¿no me recordaría él que yo había escrito en esos años un borrador de novela que empezaba con estas palabras: «¡Que se metan el país por el culo, compadre!»? Así que, en lugar de discutirlo nos quedamos callados, apresados por la melancolía que acabábamos de provocar, hipnotizados por el ambiguo sepulcro del pasado que habíamos abierto, atraídos y repelidos por su vértigo.

En ese momento -y mientras Nelson, el mozo, nos servía el ceviche de corvina y camarones que íbamos a compartir- intervino en nuestro silencio la conversación de la mesa contigua. Las picudas voces chilenas tienen ese filo que rasga la privacidad de los vecinos, por mucho que nos defendamos. Parte de nuestra horrible y deliciosa endogamia secular viene de este entrometerse de lenguas agudas en nuestros oídos, que hace que escuchemos sin querer, y sepamos casi siempre lo mismo que los demás.

Bajo el quitasol de la mesa vecina un diputado socialista muy «renovado» y popular, líder en su partido, de voz tan chillona como su corbata, presidía una conversación acalorada. Supongo que su almuerzo había comenzado bastante antes que el nuestro, porque ya iban en esa etapa de la comida cuando las botellas han bajado y las pasiones subido, y es casi obligatorio en Chile, y entre gente «influyente», generalizar las noticias diarias, hallarles una innegable filosofía nacional o incluso universal. ¿Y quiénes más autorizados que ELLOS? El diputado y sus amigos -el periodista pelirrojo y chascón, el editor de libros satinados y dientes ennegrecidos (como si comiera moscas), el ex ministro achinado. Otros más jóvenes, de verdad jóvenes, pero no menos influyentes. Todos hablaban con énfasis. Con una confianza total. Con voces tan altas que manifestaban que sus dueños eran dueños, además, del tiempo que vivíamos. De la época y de su épica. De su democracia y tolerancia, del crecimiento económico veloz y la prosperidad con justicia también creciente (aunque creciera más lenta que la prosperidad), de todo lo que nos volvía un ejemplo para la región y acaso para el mundo, por qué no. Éste era «su tiempo».

Ese sentido de propiedad sobre el presente -sentido de lo propio y lo apropiado- que emanaba de aquella mesa era tan intenso que se comunicaba a toda la terraza de Le Flaubert, ombligo a esa hora de Santiago de Chile; ombligo, a su vez, de la región latinoamericana, o acaso del mundo, por qué no. Incluso a Zósima y a mí, de pronto, nos parecía que hasta el radiante sol veraniego y el sabroso ceviche -que era el plat du jour- eran recompensas merecidas; en lugar de ser sólo bendiciones de un día veraniego.

Quizás para eso, para celebrar su derecho de propiedad sobre el agradable presente que vivíamos, tan delicioso y bien preparado que daban ganas de comérselo -como al ceviche-, el diputado de la corbata chillona exclamó, jubiloso:

-¡Dejémonos de huevadas! ¡Ésta es la mejor época que ha vivido Chile! ¡Y nosotros la estamos haciendo!

Las copas en la mesa vecina se alzaron y chocaron con ruido. Luminosas y victoriosas, en la cumbre de ese día.

Zósima enarcó las cejas tupidas, las puso en modo circunflejo por sobre los anteojos parchados, y soltó una risita sarcástica, de las suyas. Luego, echándose para atrás en su silla, me dijo por sobre la mesita de mármol, por encima del ceviche y el vino blanco helado que también estaba de mascarlo -pero que él no bebía porque sólo toma agua mineral sin gas-, las siguientes palabras, mientras se golpeaba con un dedo blanquísimo el abombado pecho:

-Unter der Diktatur hatten wir unsere beste Zeit.

Zósima siempre refuerza su distancia de la realidad pronunciando sus ironías en algún otro idioma; o en varios. Puede hacerlo porque es un lingüista natural y autodidacta. Conoce media docena de lenguas raras, del quechua al croata, sin contar los idiomas corrientes (como el alemán o el ruso, que son corrientes para él). Si en su juventud le hubiera tocado otro país y otra época, habría sido un académico famoso, supongo, sin necesidad de ambicionarlo, sólo con sus dotes de políglota. Pero no le tocaron otro país ni otra época. Ni siquiera le tocó el tardío exilio, voluntario, que me facilitó a mí iniciar una tesis de doctorado titulada «Grosería y Humor en el Dialecto Chileno». Tesis acerca de la cual Zósima tenía la piedad de no preguntarme, ya que lleva años incompleta. Incompleta, acaso, no sólo por mis perezas, sino por mi falta de fe, porque en el fondo yo también, al igual que mis compatriotas, creo que tal «dialecto chileno» no existe, y que es el resto del mundo el que habla «raro».

«Traduce», le iba a pedir, un poco exasperado.

Pero no hizo falta. Porque el diputado lo había oído y comprendido. Zósima, que es pacífico pero malévolo, no podía ignorar que el famoso parlamentario renovado había pasado su exilio de adolescente revolucionario en Alemania Oriental. Y por eso mi amigo había pronunciado su frase, deliberadamente, en ese idioma.

-¿Qué estái diciendo? -le preguntó el diputado, de mesa a mesa.

Lo hizo con una familiaridad que no excluía la autoridad. Con un volumen tal que se oyó en media terraza, aunque no había más de un metro entre ambas mesas, y la nuestra era mucho más pequeña, tanto que parecía la «mesa del pellejo» -una mesa aparte donde se sienta la gente menor, pero familiar, a comerse «los pellejos».

Zósima inspiró, echándose para atrás en su silla. Temí por un segundo lo que iba a traducir. Y no alcancé a interrumpirlo antes de escucharle responder al parlamentario, con voz pacífica pero potente (una voz gregoriana, de pope ortodoxo) que contrastaba con las picudas voces chilenas:

-Bajo la dictadura tuvimos nuestra mejor época. Contra Pinochet vivíamos mejor.

Ya era tarde. Lo había dicho. Y una atenuación perceptible en el volumen de las voces en ese sector de la terraza de Le Flaubert delataba que lo habían oído. Que todos habían escuchado al excéntrico de Zósima afirmando no sólo que la época de la dictadura de Pinochet fue «nuestra época», sino que en ella habíamos «vivido mejor» (parafraseando, seguro, a Vázquez Montalbán cuando afirmaba que, contra Franco, los españoles habían vivido mejor).

Ni siquiera me atreví a mirar hacia los costados. Sentí una desacostumbrada vergüenza ajena, más una franca irritación contra mi amigo. Suspiré y meneé la cabeza: «chucha, Zósima», le habría dicho -usando el genital dialecto chileno-, «no seái huevón, eso no puede decirse, es incorrecto, con razón te quedái al margen de todas las épocas».

Zósima se dio cuenta y me observó piadosamente a través de sus anteojos parchados. Aunque, más bien, no me observaba a mí, ni era para mí su piedad, sino para «algo» que veía en mí. Y en una turbadora fracción de segundo supe lo que era: mi miedo. Mi miedo que él observaba como... -pero, ¿cómo describir esa mezcla entre asco y ternura?-, digamos que lo contemplaba como quien ha encontrado en la cartera de su madre muerta un diente de leche que el niño botó a los seis años, y que ella guardó toda la vida. Este miedo que ahora nos parece ridículo e insignificante, amarillento y minúsculo, lo aprendimos en aquella edad remota, para sobrevivir. Y con nosotros sobrevive desde aquel entonces.

Todo eso no duró más que una milésima de segundo, antes de que mis temores se confirmaran. Porque, en efecto, con autoridad pero también con familiaridad (familiaridad republicana, porque al fin y al cabo sigue considerándose de izquierda), el diputado le reprochó, tuteándolo de mesa a mesa:

-Por la chucha que andái perdido, compadre. Si la época de Pinochet fue pura mierda.

Zósima no se arredró. En lugar de eso, él, que puede imitar cualquier acento, incluso el subido tono de la nueva suficiencia chilena, imitó la familiaridad con la cual lo tuteaba el otro, pero achicándola con un humor tan ladino que el diputado no pudiera ofenderse (estratagemas de la mesa del pellejo):

-¿Y ya se te olvidó que también fue emocionante, compadre? El toque de queda, por ejemplo. Una vez el toque pescó a una gringa en mi casa. No se pudo volver a su hotel y yo la pesqué a ella...

La mesa del lado, e incluso otras más lejanas en la terraza de Le Flaubert, estallaron en carcajadas. La estrategia patentada del boxeo nacional -el pluma achicándose, para dejar al contrincante más pesado manoteando en el aire- había dado resultados. El diputado sólo atinó a tragar un sorbo de su bajativo de menta, ganando tiempo, perplejo; perplejidad que calzaba mal en su rostro, habituado a la seguridad.

Ya que el diputado tardaba en hallar alguna respuesta, uno de sus contertulios se volteó para auxiliarlo y enfrentarnos. El editor de los dientes ennegrecidos (como si se alimentara de moscas), con voz cavernosa, reconvino seriamente a mi amigo:

-Me parece una vergüenza comparar un polvo en la dictadura con esta democracia de ahora.

Y nos dio la espalda, con ennegrecido desprecio.

«Huevones raros», alcancé a oír que dijo algún otro. Pero en voz más baja, menos entusiasta, quizás; o con menos seguridad de que fuera lo apropiado, acaso. Tal vez habíamos perturbado, precisamente, su sentido de propiedad sobre el presente. Pero si lo hicimos -si lo hizo mi amigo-, ese desconcierto les duró sólo unos instantes. Pronto habían vuelto a su merecida alegría, a su rotunda negativa a la perplejidad. Renovando los brindis, olvidados de nosotros.

Por mi parte, creo que respiré aliviado. Prefiero, con mucho, su indiferencia.

-Y, sin embargo, es cierto -continuó Zósima, acodándose de nuevo en nuestra mesita.

Aunque esta vez no empleó la voz gregoriana, sino el tono mucho más agradable de nuestra previa y privada melancolía, para remachar:

-La nuestra fue la mejor época.

La mejor época... Lo dijo de nuevo. Y esta vez fui yo el que hizo ademán de protestar. Porque tampoco el diputado andaba tan perdido. ¿Cómo podía Zósima decir que aquélla fue «la mejor época»? Si nuestra primera juventud coincidió con lo peor de la dictadura de Pinochet, con la noche oscura del país, ¿cómo echarla de menos? No fue ni siquiera la dicta-blanda de los ochenta, que algunos más jóvenes se asignan como épica. Fue la dicta-dura-dura (tanto que parecía que duraría para siempre). La broma del polvo era ingeniosa, pero... Comparar aquel invierno con estos días de sol sonaba a provocación, era casi una blasfemia para la sensibilidad contemporánea que nos rodeaba en esa alegre y optimista terraza de Le Flaubert, en pleno tercer milenio.

Pensé en varios argumentos que oponerle. Resultaba sospechosa esa nostalgia de un tiempo miserable (sobre todo en tiempos que desprecian la nostalgia). Parecía un síndrome de la mediana edad. Esa idealización de su pasado, un tanto nauseabunda, en la que caen algunos ex prisioneros o soldados veteranos que añoran -abierta o secretamente- la cárcel o el campo de batalla, porque ya son partes inseparables de su historia. Porque allí y en esa época detestada conocieron la camaradería, y aprendieron a sobrevivir, dicen ellos. Aunque quizás sea más sencillo: eso fue su juventud y toda juventud es preciosa -aunque haya sido asquerosa- cuando se la ha perdido.

Pero si esto fuera un rasgo de madurez se trataría de una sabiduría peligrosamente vecina del reblandecimiento. Una madurez ante la cual habría que estar alerta, y medirla de vez en cuando, como el colesterol o el crecimiento de la próstata.

Todo eso iba a protestarle, pero no alcancé. Porque Zósima levantó las albas manos -de monje-, adivinándome y rindiéndose de antemano -o bendiciéndome. No, no iba a discutirlo conmigo. Con el diputado sí, pero no conmigo. Conmigo prefería con mucho las dulzuras de la melancolía. Si yo también insistía en oponerme a lo evidente, él estaba dispuesto a darme la razón de inmediato. Zósima es todo lo contrario de un diputado: siempre está dispuesto a perder una discusión con tal de conservar un amigo. Debe ser el hombre más cercano a la paz de espíritu que yo conozca, gracias a esa total y asumida renuncia a vencer, o siquiera a convencer. Así que, si a mí me disgustaba, podíamos olvidarnos de «nuestra época», aunque hubiera sido la mejor.

Y cambió de tema. Me dijo que iba a contarme algo que yo no podría creer. ¿Me acordaba de nuestro profesor de castellano, en el internado? Yo debería acordarme porque fui parte de su seminario privado. Y porque yo bebía de sus palabras, le anotaba hasta los suspiros; lo admiraba, quizás hasta lo consideraba algo así como un padre sustituto, ¿verdad?

-Un padre, no -lo interrumpí, mordiendo una súbita ira, cuya supervivencia ni siquiera había sospechado, no hasta ese instante-. Nunca lo fue.

Zósima me aplacó, agitando la mano hacia abajo: entre viejos amigos no íbamos a discutir nuestras maneras de engañar al pasado. Si yo lo prefería, podíamos llamarlo «profesor» o «maestro». Sí, seguramente yo no iba a negar que lo había considerado un «maestro». En el más profundo sentido. Aquel capaz de dar forma a una vida.

Zósima nunca llegó a tanto. Pero lo recordaba bien, aunque sólo teníamos quince años cuando lo perdimos de vista.

-¿Te acordái de cuando el profesor se volaba en clases y nos decía, y se lo creía, que teníamos suerte de vivir nuestra adolescencia durante el gobierno socialista de Allende...? ¡Porque la imaginación había llegado al poder!, gritaba. Y pronto el mundo se parecería a la buena literatura...

-Me acuerdo -murmuré.

¿Lo recordaba? Qué bien. Porque yo no iba a creer lo que iba a contarme. Resultaba que un par de meses atrás, después de treinta años, lo había visto paseando por el centro. Sí, a nuestro profesor de castellano. Lo siguió un poco, preguntándose si abordarlo y saludarlo. Pero a la vez diciéndose que era imposible. Zósima también oyó los rumores de que el profesor había sido asesinado o había desaparecido, que era lo mismo, después del golpe militar de 1973. Y, sin embargo, lo había visto caminando por Santiago de Chile, igualito. Un hombre bajo, ágil y delgado, con el mismo abrigo negro, más bien raído, puesto a modo de capa sobre los hombros, y el perfil aguileño aguzado por una enérgica mirada verde e irónica. Idéntico: como si ni el tiempo, ni la historia, ni la muerte, pudieran con él.

Experimenté un escalofrío inexplicable en esa soleada y dichosa terraza. Parecía que alguien hubiera abierto, al fondo de ella, la puerta de un sótano profundo. Y de él emergiera un aliento helado y húmedo. Una racha casi corpórea que pasó por debajo de nuestra mesita y su mármol -tan frío, de pronto, como una lápida-, erizándome los pelos de las piernas. Algo similar a un fantasma. Pero un fantasma patético, rastrero, enano. El espíritu, tal vez, de un hombrecito de ésos, raquíticos hasta el infantilismo, que había antes en Chile -cuando el país no crecía como ahora- y que se arrastraban bajo las mesas, en los restaurantes, para lustrarles los zapatos a los comensales, casi a la fuerza.

Zósima alzó un par de veces las cejas, malévolo. Emitió otra de sus risitas sarcásticas, aunque amables, leyendo en lo traslúcido de mis emociones la perturbación que me había producido su relato. Complacido, siguió hundiéndome el dedo en la llaga:

-Porque nuestro profe, ahora, tendría que tener casi noventa años, ¿no cierto?

Y sin embargo aquel hombrecito era igual al que recordaba. IGUAL, como si las tres décadas transcurridas no hubieran pasado por él. La única diferencia, quizás, es que este sujeto parecía un poquito más pequeño, aun, que nuestro maestro. Pero acaso esto era efecto de que él, Zósima, como todos nosotros y hasta el país, habíamos crecido. Era como ver a un fantasma.

No podía ser, no pudo ser nuestro profesor lo que vio. Pero, ¿qué me parecía a mí ese encuentro imposible con un espectro? Un espíritu que desapareció justo al comienzo de aquellos tiempos que estábamos acordando -tácitamente- no llamar «nuestra mejor época». ¿Quién o qué lo estaría convocando a este mundo de nuevo?, se preguntó. Y yo sentí otra vez esa fría ráfaga de tumba abierta, erizándome.

-Si yo fuera escritor... -concluyó Zósima (y a veces, otro síntoma de la cincuentena que se le vino encima, mi amigo se permite la mínima ambición de serlo)-. Si yo fuera escritor, inventaría una historia a partir de ahí.