Buenos Aires y Montevideo en 1850

Xavier Marmier

—5→

Este libro se ha formado con materiales de una obra más extensa, en tres volúmenes, publicada en Bruselas en 1851, y que lleva por título Lettres sur l'Amérique. Fue su autor el escritor francés Xavier Marmier, que vivió de 1809 a 1892. El título demasiado genérico de la obra ha contribuido, quizás, a que la parte consagrada al Río de la Plata, pasara casi inadvertida hasta hoy para los aficionados a esta especie de relatos, con estar ellos escritos en idioma muy accesible al público culto y avalorados por la firma de un académico francés.

Xavier Marmier produjo en su larga y fecunda vida de trabajador literario, no menos de cincuenta volúmenes en los que predominan los libros de viaje y traducciones de obras escritas en alemán, inglés, ruso y danés. El resto de su labor lo integran colecciones de poesías, novelas y cuentos. Desde que en temprana juventud publicó sus primeros versos, hasta muy próxima la fecha de su muerte, escribió ininterrumpidamente y su vida nómade le ofreció material abundante para su literatura.

Causas de índole muy diversa -y no hay que olvidar el advenimiento del Romanticismo- habían despertado en Europa, hacia 1830, un vivo afán de acercamiento entre pueblos y naciones, así como una curiosidad recíproca muy marcada por sus costumbres y caracteres —6→ sociales. Esta curiosidad extendíase al conocimiento de sus respectivas literaturas y se tradujo por una singular afición a los viajes y a las descripciones de paisajes y colectividades extrañas. Pero los medios de locomoción eran muy pobres todavía para satisfacer aquella general inquietud. Los ferrocarriles no aparecieron, como elemento regular de transporte, hasta muy promediado el siglo XIX y en un principio fueron lentos y caros. Esta circunstancia contribuye hoy a explicar el favor extraordinario, de que gozó durante aquellos años la literatura de viajes y el valimiento alcanzado por algunos autores. No eran muchos, por otra parte, quienes estaban en condiciones de cultivar ese género literario; el publicista viajero necesitaba ilimitado vagar para entregarse a la descripción de comarcas y gentes exóticas, aunque sus lectores aumentaran en proporción a las dificultades vencidas para obtener datos novedosos o cuadros originales. Hubo como resultado de esta situación temporal, que no se prolongó mucho más acá de 1880, quienes consagraron su vida a una especie de redescubrimiento del mando civilizado: viajeros incansables que recorrían los países y amontonaban notas y crónicas destinadas a un público ávido de informaciones que hoy en su mayoría nos parecen superfluas.

Cuando el autor disponía de suficiente cultura y discernimiento para captar valores humanos, artísticos o literarios, dábanse algunas obras de mérito indiscutible. A veces se agregaba el dominio de lenguas y literaturas extranjeras: entonces el autor vertía en su propio idioma obras de alcance universal que hallaban el cauce necesario para su difusión. Éste fue el caso de Xavier Marmier.

Nacido en Pontarlier, cerca de Bezanzón, en el Franco Condado, Marmier inicia su vida de viajero y —7→ de escritor apenas salido de la adolescencia, y recorre Suiza, Bélgica y Holanda. Poco a poco va ampliando la esfera de sus viajes y hace largas excursiones por Alemania. Se consagra al estudio del idioma alemán y en 1833 da comienzo a su extensa labor de traductor con la publicación en francés de un tomo de cuentos populares de Krummacher. Instalado en París, en 1834, fue nombrado director de la Revue Germanique, y un año después tuvo la buena fortuna de incorporarse a la expedición científica francesa que salió a bordo de la corbeta La Recherche, con destino a los mares del norte. Marmier supo sacar dilatado provecho de este largo crucero, no sólo por cuanto adquirió conocimiento directo de tipos y paisajes exóticos, sino porque le fue dado aprender, con su raro talento de polígloto, el danés, el sueco y el islandés. De vuelta en París continuó afanosamente su obra de traductor y divulgador de literaturas extranjeras, de lo que dan testimonio su traducción del teatro de Goethe, sus Études sur Goethe, una selección de fábulas y cuentos traducidos de diversos autores y una historia de la literatura en Dinamarca y Suecia. Su nombre adquirió sólidos prestigios y en 1839 fue designado profesor de literaturas extranjeras en la Universidad de Rennes. Por esos años escribió también Lettres sur le Nord y tradujo al francés todo el teatro de Schiller.

Avecindado poco después en París (1841), Marmier recibió el nombramiento de bibliotecario del Ministerio de Instrucción Pública, pero antes de un año ya estaba en viaje a Rusia, reuniendo materiales para su libro Lettres sur la Russie, que apareció en 1843. Ese mismo año dio a la estampa su traducción de los Cuentos de Hoffman. Espíritu inquieto y vagabundo, no tardó en cumplir otro largo itinerario por la costa del —8→ Danubio, que se prolongó con un viaje por Siria, Egipto y Argelia. Sus libros Du Rhin au Nil y Lettres sur l'Argerie, cuentan menudamente sus andanzas por esas regiones. A su vuelta escribió una relación del viaje efectuado algunos años antes en la corbeta La Recherche por los mares del norte.

Había llegado para aquel infatigable viajero la hora de

acometer la travesía del Atlántico y hacer un recorrido por ambas

Américas. Se embarcó, al parecer, a fines de 1848. Fue del Havre

a New York. Anduvo por los Estados Unidos y el Canadá, sin

apresuramiento, observándolo todo, aunque fuera superficialmente, pero

con delectación y como quien experimenta revelaciones inesperadas. De

Estados Unidos pasó a Cuba. Una temporada en La Habana y después

el viaje directo a Buenos Aires en un velero belga que tardó más

de dos meses en llegar al Río de la Plata. Pésima comida: carne

salada, pocas y ruines legumbres. Pero el capitán tiene, en cambio, un

armario lleno de libros: historia, narraciones, viajes, novelas...

«Lancé un grito de alegría -dice Marmier- a la

vista de este soto inesperado y me puse a contar los volúmenes, los que

había leído y los que eran para mí desconocidos,

mirándolos a todos con ojos ávidos, como un avaro ante una caja

de monedas».

Este viaje directo desde La Habana a Buenos Aires, dejando de lado regiones y ciudades de mayor interés artístico y arqueológico, no deja de sorprender. El mismo viajero se adelanta para responder a la posible interrogación. -¿Cómo -diréis-, tan cerca de México, del Perú, os alejáis tanto de estos magníficos países —9→ para iros a Buenos Aires? Paciencia, paciencia, me figuro que Buenos Aires, en su género, es ciudad por todo extremo curiosa...

No cuesta mucho advertir que el atractivo principal del Río de la Plata para Xavier Marmier, en aquel año de 1850, lo constituía el dictador Juan Manuel de Rosas, cuyos triunfos diplomáticos frente a los dos países más poderosos de Europa, eran comentados en América y en el viejo mundo. Y con Rosas, Montevideo, la Nueva Troya, donde luchaban cantidad de franceses y donde Francia tenía considerables intereses materiales. Por eso Buenos Aires resultaba para el viajero, ciudad de tantos atractivos.

El velero belga se detuvo apenas en Montevideo y Marmier debió seguir hasta Buenos Aires sin haberse puesto al habla con sus compatriotas. Varios meses permaneció en el Río de la Plata; difícil es precisar las fechas, pero diríamos que de abril a agosto de 1850. Sus facultades de observación, su perspicacia crítica, la facilidad adquirida para captar los rasgos pintorescos de un ambiente social, acercáronle pronto a cuanto podía ofrecerle de interesante la ciudad. Pero su verdadera preocupación fue Rosas. En aquel año el Dictador argentino estaba en el apogeo de su poderío; había triunfado de todas las coaliciones internas y externas formadas para derrocarlo. De sus enemigos internos se había vengado con implacable rigor. Con los gobiernos extranjeros había usado, según las circunstancias y con innegable oportunidad y destreza, la astucia, la fuerza o la dialéctica doctrinaria. El levantamiento del bloqueo por parte de Inglaterra (julio, 1847); la misma medida adoptada por Francia (julio, 1848), el tratado de paz Arana-Southern (noviembre, 1849), eran triunfos evidentes de la diplomacia rosista y a la vez nefasto descalabro —10→ para la libertad interior y para los hombres de mayor valimiento en el Río de la Plata, errados en su política y entregados inermes por las cancillerías europeas al cuchillo de bandas asesinas, previo minucioso ajuste de cuentas en los libros del comercio internacional. Esta situación se deja sentir a todo lo largo del libro de Marmier. Cuando el curioso viajero se aleja del Plata, el almirante francés Le Predour, firma el tratado definitivo de paz con Rosas (agosto 1850) y el Dictador mira a sus enemigos con sonrisa triunfal. Nada hacía suponer entonces que uno de sus lugartenientes, el que más había tratado de viles y traidores a quienes hacían causa común con ingleses y franceses, aparecería unido, antes de un año, con el imperio del Brasil y con los «salvajes» unitarios de Montevideo, para derrocar al déspota porteño; y nadie hubiera imaginado que aquel implacable tirano, corrido en la batalla de Caseros, llegaría desalado a golpear a la puerta del ministro inglés, y en un navío inglés se embarcaría para Inglaterra, donde tocaríale vivir largos años execrado por sus compatriotas y al amparo de las leyes inglesas.

De vuelta en Europa, Marmier se apresuró a dar a las prensas sus Lettres sur l'Amérique, y continuó sin tregua su labor literaria, pero no así la vida errática de años anteriores. Sus libros de viaje publicados en este período (1852-1860) refiérense a itinerarios cumplidos en épocas pasadas y más parecen responder a simples exigencias editoriales. Dos novelas suyas, Les fiancés de Spitzberg (1858) y Gazida (1860), fueron premiadas por la Academia Francesa. A estas producciones siguen: Hélène et Suzanne, L'avare et son trésor, Sous —11→ les sapins, Histoire d'un pauvre musicien, y algunas otras. En 1870, la Academia Francesa eligió a Marmier para ocupar el sillón de Juan Bautista de Pongerville. De entonces en adelante, su labor se contrae casi por entero a traducciones. Fue uno de los primeros traductores de Lermontof y de Gogol, cuando la novela rusa era casi desconocida en Francia. Por 1885, se le designó Administrador Honorario de la Biblioteca Santa Genoveva, de París, y terminó sus días en la misma ciudad, 1892, a los ochenta y tres años.

Nacido en un país de tan rica y abundante literatura, si obra nos aparece hoy en parte marchita o acaso desvaída, acostumbrados como estamos al brillo de otros autores de mayor esplendor y magnitud. Pero no deja por ello de ser muy estimable. Quizás nadie contribuyó en su tiempo, como él, al conocimiento de las literaturas extranjeras en Francia. Empezó traduciendo el teatro de Goethe, y sus últimas versiones al francés fueron las novelas cortas de Turgueneff. De su viva curiosidad por cualquier expresión de cultura en los países que visitó, da prueba el interés que experimenta en el Río de la Plata por toda manifestación literaria, la escueta noticia, muy acertada, sobre Ángelis, su vinculación a los proscriptos argentinos de Montevideo -Mármol, Echeverría, Vicente Fidel López- y al uruguayo Acuña de Figueroa. Lo mismo puede decirse de las versiones al francés de Juan Cruz Varela, Mármol, Domínguez, Balcarce, que a manera de notas se incluyen en este libro, y del análisis de La Cautiva, de Echeverría, que forma parte de su texto.

No es, con todo, Marmier, autor tan olvidado que no se tropiece su nombre en tal cual libro de época cercana: páginas originales suyas he visto en obras consagradas a la enseñanza del francés, formando parte de —12→ trozos escogidos o crestomatías1, y es común encontrar su nombre citado, siquiera sea como traductor, en obras francesas consagradas a las literaturas del norte2. También aparece como autor de prólogos en colecciones de clásicos, reimpresas hasta hoy (o hasta ayer) por viejas casas editoras de París3.

Para concluir, quiero dejar constancia de que en esta traducción castellana se han omitido no pocas páginas del texto francés, consistentes casi todas ellas en referencias históricas y geográficas, muchas erróneas, o que hoy son nociones corrientes de escuela elemental. En otros casos se trata de versiones truculentas, notoriamente calumniosas para el Dictador argentino, que corrían entre los sitiados de Montevideo y fueron recogidas por Marmier para dar sazón y condimento a sus cartas. No creo que ningún lector, así sea el más exigente, quiera reclamármelas.

Queda así el autor de Lettres sur l'Amérique incorporado a la lista de visitantes del Río de la Plata ya traducidos al idioma vernáculo, y también presentado a los lectores de habla castellana, con lo que pongo fin estas ligeras apuntaciones que servirán de prólogo al nuevo libro.

J. L. B.

—13→

—14→ —15→

Hemos navegado por este magnífico río, y ha sido la nuestra una triste navegación. Por todos lados no vemos más que agua, como en plena mar, pero un agua amarillenta y cenagosa, de fondo variable y curso interrumpido por bancos de arena que obligan al piloto a valerse de la sonda continuamente. Pueden experimentarse en este río todas las vicisitudes de un viaje por mar: la calma chicha y los ventarrones (pamperos), mucho más peligrosos que en el Atlántico. Sólo median cuarenta leguas entre Montevideo y Buenos Aires y en ese corto trayecto hemos debido anclar cuatro veces, soportar todas las molestias del cabeceo y el balanceo del barco, empleando cinco días en una travesía que debiera cumplirse al parecer en pocas horas. En esto está la superioridad de Montevideo sobre Buenos Aires, por lo que hace a su situación. Esa superioridad, Rosas pretende negarla, pero tarde o temprano ha de corresponder a Montevideo, según las leyes de la naturaleza. Insistiré más adelante sobre este punto.

Por fin, ya estamos en la rada, a una legua y media de la ciudad. Más cerca, no hay calado suficiente —16→ ni siquiera para buques de escaso tonelaje. Éste es otro inconveniente del comercio de Buenos Aires, que se agrega a los que observan los viajeros remontando el río desde Montevideo.

Horas después de nuestro arribo, viene hacia nosotros una embarcación con tres oficiales armados de largos sables y que visten, de pies a cabeza, con los colores de la Confederación Argentina: kepí, chaleco y pantalón colorados y en el ojal de la chaqueta la cinta, colorada también, donde está impresa con letras negras la divisa implacable del país: «¡Viva la Confederación Argentina!» «¡Mueran los salvajes unitarios!». Tres oficiales de sanidad después de haber recibido nuestra correspondencia sin ninguna observación, y aceptado algunas cajas de cigarros dando las gracias, sin hacer observación alguna a los documentos del barco, se alejan y nos imponen una cuarentena de ocho días. ¿Por qué razón? No sé. Dicen por ahí que hay en la ciudad ciertos negociantes amigos del Dictador que perciben pingües beneficios con el suministro de víveres a los navíos sujetos a esta cuarentena.

En Marsella, puede creerse por lo menos en esto de la cuarentena, dado que no hay el menor contacto directo entre los que la soportan y las gentes del país. Las cartas que pasan a la ciudad, son sometidas a la desinfección, el barco de bandera amarilla es objeto de continua vigilancia; los guardacostas pueden hacer fuego contra la persona que sale del navío subrepticiamente, pero aquí no existe nada parecido. La cuarentena impone una detención benigna de algunos días, impuesta por Rosas, y fundada en razones que sólo él conoce. Quien dice Rosas, aquí, dice la suprema sabiduría y la ley sin apelación. Sea como fuere, resulta triste pasar una semana en una rada sujeta a la furia —17→ de los pamperos, entre un centenar de navíos dispersos aquí y allá, como después de una tormenta, a una legua y media de Buenos Aires y expuestos a quedar incomunicados con la ciudad, al primer soplo de viento. Por fortuna, Francia, mi país, estaba cerca, representado por la corbeta El Astrolabio, y su comandante, M. de Montravel, me acogió bondadosamente desde el primer día. Los oficiales, imitando a su jefe, me enviaron libros y diarios y cuanto podía contribuir a distraer mi retiro después de una larga navegación por el Atlántico.

Terminada la semana de arresto, vimos reaparecer los chalecos rojos y las cintas de la Confederación. Esta vez los oficiales subieron a bordo, bebieron algunos vasos de grog, aceptaron varios paquetes de cigarros y pudimos embarcarnos para Buenos Aires en una chalupa. Según me aproximo, la ciudad aparece a mi vista de modo muy singular y me hace pensar en las ciudades de Oriente, con sus casas blancas y grises de techos planos, y sus cúpulas redondas. Pero este cuadro, bastante pintoresco, carece de segundo plano; no se ven bosques ni colinas; sólo una prolongada línea de edificios que, elevándose a una altura de algunos pies sobre el nivel del agua, corta el horizonte. Más allá, no hay nada sino la llanura, que no se percibe, la inmensa pampa solitaria que se desenvuelve con triste uniformidad hasta el pie de los Andes. Yo esperaba que la chalupa cedida por M. de Montravel, conducida por seis marineros franceses, me depositaría en la misma playa. Pero no. La rada de Buenos Aires no ha sido favorecida por la naturaleza. El omnipotente Rosas, ocupado durante siete años en negociaciones diplomáticas, no ha podido corregir en este lugar los rigores del suelo. Hasta un cuarto de legua de la costa, se internan —18→ en el agua los caballos anfibios, atados a unos carros muy semejantes a los utilizados para cargar los terneros en el mercado de Poissy. Los dirigen unos muchachos que, durante todo el día, andan de un lado a otro, acercándose a los barcos. En uno de estos carros acuáticos amontonamos el equipaje y las maletas. El cochero trepa sobre uno de los caballos hundidos hasta el pecho en el agua, azota a los animales, vocifera, chilla, y a fuerza de latigazos, carambas y carajos, nos arrastra, yendo de un banco de arena a otro, hasta una especie de playa, donde un grupo de negros con pantalones rojos cargan sobre las espaldas las maletas para llevarlas a la Aduana. Mi pobre pluma no puede pintar esa mezcla grotesca de individuos que súbitamente impresiona la vista del extranjero llegado a Buenos Aires: funcionarios del gobierno que ostentan la cinta colorada con la majestad de un grande de España o de un noble sueco; ganapanes medio desnudos, soldados huraños y andrajosos. La única persona de buen aspecto que pude encontrar fue don Pedro Jimeno, capitán del puerto, jefe de la marina y edecán del gobernador, hombre muy afable y cortés (no obstante las altas funciones que desempeña) y a quien estrechamos la mano con verdadero placer.

Cumplidas las formalidades del pasaporte y de la Aduana, me han llevado a un hotel fundado por un francés, que ostenta en grandes letras sobre su farol, un nombre también francés: Hotel de París. Aquí, en este hotel, voy a escribir el relato de mis excursiones por Buenos Aires.

Después de Río de Janeiro, Buenos Aires es la ciudad más grande de la América meridional. Comenzó por ser un grupo miserable de tiendas y chozas que no —19→ podía resistir el asalto de los indios salvajes y ha venido a ser la metrópoli de un enorme país.

Carlsruhe, Darmstadt, Berlín, San Petersburgo, y también muchas ciudades de los Estados Unidos, son de una uniformidad extraordinaria, pero no conozco nada parecido a la uniformidad de Buenos Aires, cortada en líneas rectas y dividida en «manzanas», iguales de ciento cincuenta metros por cada lado. Cuando se averiguan las señas de alguna persona, aquí se responde siempre: vive a dos o a tres cuadras y media, y ya tenéis, metro más, metro menos, la medida exacta. El mismo espíritu de uniformidad que ha regulado el ancho de las calles, preside la construcción de las casas. Casi todas han sido edificadas sobre el mismo plano: un piso bajo con ventanas de hierro que dan sobre la calle; en la parte del frente generalmente un comercio, adentro un patio cuadrado al que se abren los departamentos interiores; luego un zaguán; a veces, un segundo y un tercer patio. Estas series de patios, sombreados por parrales y árboles, forman un conjunto delicioso; sustraídos a los ruidos de la calle, iluminados por un cielo hermoso y cubiertos de flores, son dignos del retiro de un poeta. Cada una de estas casas tiene su azotea donde, al atardecer, brillan constelaciones que harían eclipsar a la cabellera de Berenice. Muchos jóvenes astrónomos, apasionados por el estudio de esas estrellas -que lucen entre dos crenchas de cabellos negros cubiertas por una mantilla de encaje-, suben también a las azoteas. Yo no sabría decir lo que allí ocurre entre los astros vivientes y sus adoradores. Lo ignoro, porque nunca tuve ocasión de llegar a las elíseas umbrías de la ciudad argentina.

¡Las mujeres de Buenos Aires!... Yo no quisiera intentar una acuarela que merece un estudio muy serio. —20→ Volvamos, pues, de las alturas etéreas de la azotea, al piso bajo de la casa. La habitación de la familia argentina, como en todas las comarcas meridionales, está dispuesta de tal modo que resulta un tanto pobre para el europeo acostumbrado al confort del mobiliario septentrional; piso de baldosa, paredes enjalbegadas, dos o tres sillas de madera -de fábrica americana-, una mesa y un espejo, nada más. Sin embargo, las familias más acomodadas se envanecen de poseer una sala de paredes cubiertas con papeles de colores y sillones dispuestos contra la pared. Allí es conducido el visitante por el dueño de casa, que espera con orgullo ingenuo la sorpresa que ha de experimentar aquél, a la vista de una simple consola o de una repisa. Si el forastero, imprudente, pasa junto a esas rarezas sin lanzar un grito de admiración, el propietario le hace detener ante cada mueble, como un horticultor ante sus plantas, para decirle cuánto trabajo le costó procurarse tal o cual obra de ebanistería y qué buque la trajo, y cuántos pesos le costó. Hay que respetar este candor, porque no hace mucho, los habitantes de Buenos Aires estaban en el a b c de la civilización. Por otra parte, cada objeto de lujo que pasa por la aduana, es como un jalón en la conquista del genio industrial de Francia; conquista feliz, de mayores atractivos que la de la guerra y más segura que la operada por nuestras negociaciones diplomáticas.

De la morada donde fuimos acogidos con la más perfecta cortesía, pasamos a la acera de la calle, acera de ladrillos, muy fatigosa. Las calles son largas y rectas, como he dicho, y con sus hileras de casas bajas que parecen dados, y sus muros de cal, grisáceos por efecto del viento húmedo, dan la impresión de una ciudad inacabada. Las calles próximas al puerto abundan —21→ en tiendas y almacenes: ferreterías, sastrerías, joyerías y casas de modas. Todas las invenciones de París se hallan representadas por mil fantasías de bronce y de oro, por paños y sedas. Pero, saliendo de este sector más brillante, se extienden barriadas tristes y silenciosas que producen indecible sentimiento de tristeza. Cada manzana está compuesta por casas mezquinas, semejantes a las de los fellahs de Egipto: a la calle se abre una puerta baja y una ventana por donde se ven criaturas medio desnudas tiradas en el suelo, un gaucho de pantalones rotos adormecido por la caña y el mate, una mujer de rostro marchito componiendo ropa vieja. En las aceras crece la hierba como en pleno campo y en la calle sin pavimento se forma una especie de zanja de donde en verano salen torbellinos de arena que en invierno se convierte en pantano intransitable. Hay una de estas calles a la que han dado, por descuido, o con intención epigramática, el nombre de Calle de los Estados Unidos. Es una de las cloacas más horribles que sea dado imaginar. Si Mr. Harris, actual ministro de Washington, no tuviera demasiado ingenio para ocuparse de estas menudencias, hubiera reclamado ya contra la injuria que se hace a su país dando ese nombre a un amontonamiento de inmundicias.

Estos barrios son el limbo de un mundo donde comienza a difundirse la luz europea, y forman el límite de transición entre el movimiento de la ciudad y el triste silencio de las pampas. Rosas no se ha dignado todavía descender hasta esta mitad miserable de su capital, no ha podido componer estas veredas y sucios desagües con algo de los fondos que la Junta de Representantes le abandona con tanta complacencia.

Volviendo al centro de la ciudad, yo desearía describir alguno de esos edificios construidos con fervor religioso —22→ y fasto verdaderamente real en otras regiones del globo. En vano lo he buscado, porque no existe. Las iglesias de Buenos Aires sólo se singularizan por la profusión de sus adornos, y los demás edificios públicos, como la Universidad, la Biblioteca, la Cámara de Representantes, son vulgares en extremo.

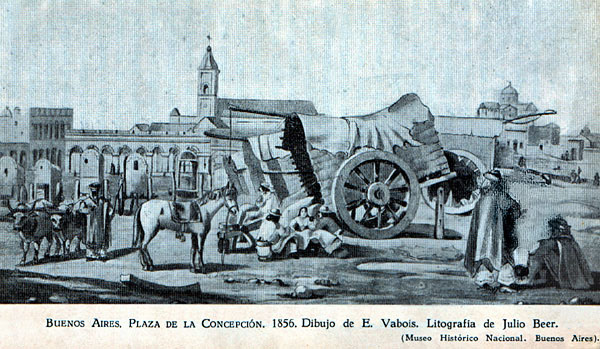

Todo extranjero habrá oído hablar con ingenua admiración de la Plaza de la Victoria y de los monumentos que la rodean. La Recova es una larga serie de arcos blanqueados con cal, que tienen algo de morisco; el Cabildo, otra hilera de porches coronada por una torre y una campanita. Los vecinos lo comparan con los antiguos ayuntamientos de París y Bruselas; un obelisco de ladrillos que hay en la plaza, no sería inferior al de Luxor; hay también una iglesia con pilares sin terminar, con una cúpula aplastante y fachada feísima, que debe considerarse «oficialmente» como una obra maestra de arquitectura.

Pero olvidemos estas pequeñas vanidades, hijas de una escasa información que merece indulgencia, o de una ilusión patriótica muy respetable. Yo no he visto en todo Buenos Aires más que un hermoso edificio: la casa de Rosas. Ha sido construida según el plano general de las casas de la ciudad, pero por un arquitecto hábil y sobre dimensiones cuya extensión no altera en nada la elegancia del edificio. Forma ella sola, toda una manzana y no tiene barrera que impida el acceso ni cuerpo alguno de guardia que indique su entrada4. Algunos grupos de soldados vestidos con chiripás rojos, acurrucados en el patio, son los únicos que —23→ con su presencia denuncian que aquel edificio no es el de un simple particular. Hace algunos años, ocurrió en esta casa un drama que tuvo en el país vasta resonancia. Apenas terminada la construcción, Rosas acababa de instalarse cuando corrió por la ciudad la noticia de que el Restaurador de las Leyes y salvador de la patria, estaba amenazado de un espantoso peligro. Una máquina infernal, más terrible que la de Fieschi, se había preparado contra él colocándose una mina bajo sus habitaciones para hacerlo volar con toda su familia. Por fortuna, la Providencia velaba sobre aquel que ha escogido, como a otro Saúl, para la gloria de Israel, vale decir, de la Confederación Argentina. Sonaron las campanas y se abrieron las iglesias para dar gracias a Dios de aquella salvación milagrosa. Cantáronse Te Deums, se pronunciaron arengas y proclamas, estas últimas infladas de sentencias hiperbólicas y aquéllas henchidas de palabras de sangre. Mientras los oradores agotaban expresiones enfáticas para proclamar ante el mundo la grandeza de Rosas, prometiendo que no se darían tregua en derramar la sangre inmunda de los salvajes caribes -vale decir, de los enemigos del Dictador-, la policía no perdía su tiempo y buscaba al autor infame de un complot cuya sola idea estremecía el corazón de los más impasibles. Y se descubrió que el monstruo abominable, era un honrado negociante, de nombre Stegman5 muy estimado hasta entonces por cuantos le —24→ conocían, hombre de vida tranquila y que gozaba de particular consideración en su barrio. Por cierto que el hipócrita fue arrestado de inmediato. En vano protestó contra tal acusación, afirmando que nunca en su vida había cavado un palmo de terreno y llegó a pedir que se le mostrara una partícula siquiera de la mina famosa, para demostrar matemáticamente que no le hubiera sido posible emprender semejante trabajo. Pero la policía no es tan ingenua para dejarse desviar por tan fútiles razones. A despecho de sus requerimientos y protestas, Stegman fue conducido a esas mazmorras venecianas que se conocen con el nombre de Santos Lugares, le mantuvieron allí por algún tiempo y ha salido arruinado de la prisión. Hay quienes afirman que su crimen consistía en poseer, cerca del palacio de Rosas, una modesta casita que no estaba de acuerdo con las ideas arquitectónicas del Dictador. Stegman se había encariñado con su propiedad como el molinero de Sans-Souci con su molino. Quizás cuando le exigieron la concesión del terreno, se decía, como el honrado molinero de Postdam: Aún hay jueces en Berlín. Ahora lo han convencido de que Buenos Aires no es Berlín.

—25→

—26→ —27→

Si las hileras de casas de Buenos Aires, con sus fachadas grises o blancas, sus zócalos pintados de colorado -porque así lo exige el ojo federal de Rosas- forman un conjunto demasiado monótono, la población, por el contrario, es de una variedad muy curiosa y de un carácter muy original. Cuentan en primer lugar los habitantes de raza española, descendientes de los conquistadores que impusieron su lengua, sus costumbres y la mayoría de sus nombres; vienen luego los europeos: ingleses, alemanes, franceses, sardos, vascos y bearneses; después los negros, libertos por una ley que no provocó ningún disturbio; los mulatos, los indios, y los gauchos.

Más de una vez, y en regiones diversas, me he sentido impresionado por el raro conjunto que forma la mezcla de razas heterogéneas. Pero debo decir que ni los lapones, ni los kalmukos, ni los europeos que alternan con los turcos en los bazares de Constantinopla, ni los judíos y árabes que bajan de la ciudad antigua a la plaza de Argel, me han sorprendido tanto por su contraste como los habitantes de Buenos Aires cuando llegué por primera vez a la ciudad.

—28→Para ayudarme a exponer algunas de estas imágenes cotidianas, suponga el lector que me acompaña por algunos momentos en un paseo a pie por las calles de la ciudad. Entramos en la calle de Perú; a derecha e izquierda se descubre el lujo y la industria de Francia: en las mueblerías, joyerías y peluquerías; en las sedas recién llegadas de Lyon y en las cintas de Saint-Etienne, así como en las últimas creaciones en vestidos y sombreros. Detrás de una ventana enrejada, una muchacha prepara una guirnalda de flores artificiales que podría figurar muy bien en un salón del quartier Saint-Germain; un sastre coloca en su vidriera el nuevo figurín del Journal des Modes que ha llegado la víspera por el paquebote del Havre y que será la atracción de los elegantes; un librero dispone cuidadosamente sobre sus estantes una colección de libros. El librero se sentiría perplejo si alguien le pidiera las obras de Garcilaso de la Vega o de algún otro historiador español antiguo, pero siempre tiene a mano las novelas de Dumas, de Sandeau, y las poesías de Alfred de Musset. Diríase un rincón de París o una copia de la Rue Vivienne. Y lo es, en efecto, pero una copia con chaleco color escarlata, como aquellos que lucían en París después de nuestra famosa revolución de febrero.

Hacemos un rodeo y pasamos por los comercios ingleses y por el taller del inteligente Favier, que hace con la misma delicadeza, un retrato al óleo que uno al daguerreotipo6. Así llegamos al Cabildo, policía y cárcel de la ciudad. La escena cambia súbitamente. Estábamos en Europa; ahora estamos en la América primitiva, en la región de las Pampas. Bajo los porches se —29→ amontonan los soldados, que en nada se parecen a los europeos; los hay negros y blancos, con uniforme y sin él, tal cual lleva un poncho indio y otro el talle oprimido por una chaqueta inglesa. Hay quienes se cubren la cabeza con un pañuelo, otros con un gorro de manga o con un sombrero redondo. Para esto hay completa libertad. Sobre un solo punto de indumentaria, si no me equivoco, deben guardar un orden establecido; en llevar el pantalón desflecado en el extremo inferior y los pies descalzos; se me ocurre que en las tropas de Rosas los grados pueden distinguirse por las extremidades inferiores: los soldados andan descalzos, el sargento con botines, el oficial con bota de cuero común, los generales con botas de charol. Es una manera más prudente que la nuestra de reconocer la jerarquía militar; en esta forma, el subalterno, para saber el grado del superior, deberá mantenerse siempre con los ojos bajos.

Divertida es la morosidad y pereza con que estos defensores de la patria montan la guardia y llevan sus fusiles. Mientras los observo, un ruido de hierros se deja sentir en el pavimento de la calle y un caballo que ha llegado al galope se detiene bajo la mano vigorosa del jinete, como si clavara las patas en el suelo. Es un caballo de estancia, montado por un gaucho. Aquí está el verdadero soldado de la América del Sur, el hijo de la pampa con toda su masculina belleza. El campesino del Río de la Plata, cuando camina, tiene el andar pesado, el aspecto humillado de un hombre que sufre un castigo. Para recobrar sus fuerzas no necesita, como Anteo, el contacto de la tierra, sino de los flancos de su caballo que él mismo enlazó en una manada salvaje y subyugó con audacia. Menos ágil que el beduino, menos gracioso que el árabe, menos imponente —30→ que el turco, el gaucho tiene traje y aspecto que impresionan de modo singular. Bajo el sombrero de paja blanca se dibuja su rostro viril, bronceado por el sol y encuadrado por una masa de cabellos negros. Cubre su pecho una blusa de colores vivos y sobre sus espaldas cuelga el poncho de lana tejido en la chacra, que deja libre el movimiento de los brazos. En el cinturón de cuero lleva un ancho cuchillo del que se sirve con la misma destreza para carnear un buey que para degollar un enemigo; el cinturón está constelado de patacones7 y monedas de oro, que constituyen su fortuna. Si en los juegos de las pulperías, la suerte le es adversa, desprende con su cuchillo, una tras otra, las piezas de oro y plata y va arrojándolas sobre la mesa hasta que agota su tesoro. Un chiripá rojo -especie de manta oblonga anudada a la cintura y que cae en pliegues triangulares- cubre sus piernas hasta las rodillas, de donde salen los extremos del calzoncillo blanco, cribado. A veces, los flecos del calzoncillo caen sobre los pies descalzos, curtidos al aire y al sol; otras veces, sobre botas altas, europeas. Pero más a menudo se arregla a la antigua usanza del país: con el cuero de las patas traseras de un caballo, cortado a la altura del jarrete y sobado con arena, para hacerlo flexible, se hace un par de botas sin costura que, dobladas por la mitad, cubren la pantorrilla y la planta del pie, dejando solamente al descubierto el dedo grande para apoyarlo en el estribo. Así equipado, nada le falta para gozar de la vida plenamente. Tiene dinero para divertirse en la pulpería, un puñal para defenderse, un caballo para ir donde quiere y un recado que le sirve de cama y almohada en pleno campo. Nada tiene que envidiar a las concepciones —31→ artificiosas de la civilización y es el hombre libre por excelencia, rey de la naturaleza salvaje. En las ondulaciones de la pampa, estos gauchos pueden exclamar como los corsarios de Byron en el mar:

|

«Over the glad waters of the dark blue sea»8. |

En lo tocante a equitación, todos los habitantes de Buenos Aires participan de los hábitos del gaucho. El caballo es casi el único medio de locomoción que existe. El médico hace sus visitas a caballo. El corredor marítimo anda de una oficina a otra, siempre a caballo. Las mujeres, las chiquillas saben andar a caballo desde su más tierna edad. En todos los barrios de la ciudad se ven caballos estacionados, inmóviles, al borde de la acera. Ya es el caballo de un abogado que acaba de entrar en casa de su cliente o el de un joven enamorado que lleva a su novia un ramo de camelias, o del negociante que organiza con uno de sus camaradas la carga de un buque. El jinete, al desmontar, coloca las riendas sobre el pescuezo del caballo y el fiel animal espera en la calle con toda paciencia que su señor haya terminado el negocio o la novela de amor. Entre tal cantidad de caballos, ocurren accidentes muy a menudo. La mayoría de los animales tienen las patas delanteras estropeadas por la forma brusca en que se les hace galopar y la violencia con que son sofrenados al detenerlos. No pasa día sin que algún jinete sea llevado a su casa con una pierna o una costilla rota. Pero estas catástrofes no tienen mayor efecto que las explosiones de los barcos a vapor en Estados Unidos. Sigue la equitación como si nada hubiera pasado y la misma víctima, una vez restablecida, no siente otra inquietud que la de volver a su caballo.

—32→El hecho es que, por la disposición de las casas, que sólo dan alojamiento para una familia, esta ciudad de Buenos Aires, poblada apenas con ciento veinte mil almas, ocupa un espacio enorme y no se puede ir a pie de un punto a otro, a menos que se disponga de un tiempo considerable. Y aquí no hay ómnibus ni coches de punto. Sólo ciertos comerciantes ricos poseen carruaje como artículo raro y de lujo. Algunas cocherías guardan en sus galpones uno o dos viejos vehículos franceses reformados apresuradamente en talleres de París, pero el piso de las calles es tan áspero y desigual, que resulta muy fatigoso recorrer la ciudad en estos coches donde se balancearon en el Luxemburgo y en las Tullerías los ministros del Directorio, o los generales del Imperio.

La República Argentina tiene sus carruajes indígenas que no pueden ser reemplazados por ningún otro. El primero y más elegante es la galera (¡verdadera galera!): una monstruosa caja de madera colocada sobre no menos monstruosa armazón. Atan a ella ocho o diez caballos, como hacen en las llanuras arenosas de Valaquia, y con el carruaje marcha toda una tropa de viajeros cuando han de trasladarse a la estancia lejana. Otro vehículo es el carro de transporte o carreta, mastodonte de la carretería que parece exhumada de las capas seculares de la antigua barbarie gala. Emplean todo un árbol en su construcción, una viga entera para lanza, otra viga para el eje y no sé cuántas ramas gruesas para llantas y rayos de las ruedas, que tienen diez pies de diámetro. Sobre el eje, va colocada una especie de arca gigante como para recoger todas las especies animales en caso de naufragio; el arca va cubierta con cueros de vaca y cerrada por tres lados, menos por delante, como una gran cuba. Adentro, el carretero amontona —33→ toda la carga que se le ha confiado. A este pesado convoy, se atan -a una gran distancia una de otra- tres yuntas de bueyes. El carretero se sienta en medio de la última yunta, con las piernas cruzadas sobre el yugo, y armado de una caña con la que puede aguijar a todos los animales. Cuando el asiento le fatiga, sube a la carreta, de cuya bóveda pende como un mástil de bauprés, otra caña que, mediante un fácil mecanismo, el conductor puede mover a voluntad, alcanzando a la yunta delantera.

Quienes han visto los convoyes primitivos de las estepas rusas o del Cabo de Buena Esperanza, pueden representarse, bajo su aspecto verdadero, estas caravanas argentinas de diez, quince y veinte carretas, caminando lentamente, una tras otra, por caminos polvorientos de huellas profundas a través de la llanura desierta que no pueden recorrer sin un guía experimentado. Un hombre a caballo recorre la línea de carretas, ordena los movimientos de la tropa, organiza los campamentos. Lo que se dice del camello en el desierto, puede decirse de estas tropas: son los navíos de la pampa. Un comerciante las fleta en Mendoza o en Santa Fe, como si fueran barcos; las carga de maderas, de frutas, de cueros o de otros productos del país y las expide a su consignatario en Buenos Aires. Éste las devuelve con cargas de paños, muebles y licores. De esta manera, los productos de la industria europea, van desde los muelles del Havre y Liverpool hasta el pie de los Andes.

La caravana no hace más de cinco o seis leguas por día. Llegada la noche, se detiene junto a un pastizal y toma sus precauciones para ponerse a cubierto de dos especies de enemigos: los indios y los tigres. Las carretas se disponen en círculo, formando como una empalizada en medio de la cual encienden fuego para asar —34→ carne y ahuyentar a las bestias feroces. Si se advierte algún peligro, dos o tres hombres hacen vigilancia como centinelas mientras los demás duermen en el suelo o en la carreta. Al llegar a Buenos Aires, forman el mismo campamento. Hay en la ciudad cuatro o cinco plazas que son como las radas donde echan el ancla y desatan sus cables estas bricharcas de tierra. El carretero queda en la plaza sin ocurrírsele ver el obelisco de la plaza de la Victoria ni las magnificencias de la calle del Perú. La carreta es su casa y su almacén. Durante el día, trabaja en cargarla y en descargarla. Por la noche le sirve para dormir. Algunas veces el carretero lleva consigo su mujer que le ceba el mate o le prepara el asado de cordero. En las horas de descanso, se acerca a sus compañeros que también permanecen fieles a sus tiendas nómades. Será difícil que en el grupo ambulante falte algún músico, que acompañándose con su guitarra, no cante alguna canción. Si a este concierto, que a menudo se acompaña con estallidos de risas, se agrega una botella de caña, todos se sienten felices, con una felicidad comunicativa que se extiende a la gente de los alrededores.

Muy a menudo, callejeando al azar por uno y otro barrio con mi buen amigo el médico danés Saxild, me he sentido fascinado por el efecto tan singular de aquel pintoresco cuadro. ¡Qué trajes y qué figuras, dignas del pincel de Callot! ¡Qué brillo el de aquellos ojos negros y qué franca explosión de alegría, a cada repetición de una tonada burlesca! Por lo demás, diré que estos hombres parecían mostrar en su fisonomía un alma honesta y que lamentaré, ¡ay!, toda mi vida, no haber podido embarcarme con ellos para seguirlos en todas las alternativas de su marcha, en toda su despaciosa travesía.

—35→Carreteros y gauchos: he ahí la parte más pintoresca de la población en Buenos Aires. Veamos, sin embargo, los otros aspectos. Tiene la ciudad unos ciento veinte mil habitantes, de los cuales la mitad son extranjeros pertenecientes a diversas naciones. Es difícil obtener datos exactos a ese respecto y mis estadísticas son apenas aproximadas. He visto a los agentes de nuestro gobierno solicitar durante dos meses consecutivos en la capitanía del puerto y en la policía, el padrón exacto de nuestros compatriotas en Buenos Aires, no lo han conseguido todavía, pero puede asegurarse que, comprendidos los vascos y bearneses que trabajan en los saladeros, la colonia francesa suma de diecinueve a veinte mil individuos. El cónsul sardo me ha asegurado que sus connacionales llegan al número de veinticuatro mil. Los ingleses, americanos, alemanes, y algunos escandinavos, forman un conjunto de veinticinco mil personas, por lo menos.

La población francesa, que me interesaba sobre todas, ocupa en esta capital una posición seria y honorable. No se encuentra aquí, como en Oriente y en Estados Unidos, cierta especie de industriales vagabundos que, movidos por una audacia fatal, atraviesan los mares para buscar, por medios vergonzosos, una manera de vivir que no pueden alcanzar con el trabajo y la honradez. La colonia francesa de Buenos Aires se compone de hombres de trabajo y están representadas en ella todas las profesiones liberales y manuales de la sociedad, desde el médico recibido en nuestras facultades, hasta el sastre formado por Belin o Staub, y el peluquero recién salido del Palais Royale. En los últimos años, la colonia ha sido aumentada con los emigrados de Montevideo, donde nuestros pobres comerciantes, sitiados desde hace siete años, veían arruinarse sus tiendas, —36→ poco a poco, entre la línea de Oribe que cerraba toda comunicación con la campaña, y el puerto abandonado. He hablado a menudo con estos comerciantes, todos consideraban a Buenos Aires como un lugar de destierro y deseaban volver a Montevideo, donde la vida -decían- era tan fácil y agradable, y donde hacían buenos negocios antes de la crisis deplorable en que estamos comprometidos.

La República Argentina, sin embargo, les es muy propicia. Rosas, que trata a los estancieros de su libre país, casi como Mehemet-Alí trataba a los fellahs de Egipto, Rosas se ha hecho un deber en proteger a los extranjeros de un modo muy especial. Cuando la diplomacia europea entra en negociaciones con él, ese es uno de sus principales argumentos. «Considere usted -le dice al ministro de Inglaterra-, considere usted -le dice al ministro de Francia-, todo lo que yo hago por sus compatriotas. ¿No gozan acaso de privilegios? ¿Han sufrido la menor injusticia o el menor vejamen?»

A pesar de esta benigna política, seguida fielmente -hay que decirlo- por Rosas con los extranjeros, Montevideo tiene para todos los que han vivido en ella un atractivo especial que no se borra con las amabilidades de la policía argentina.

En las calles de Buenos Aires, los criollos se distinguen de los extranjeros por la cinta colorada que los primeros llevan en el sombrero, y por la divisa también colorada que lucen en el ojal de la chaqueta. Esto significa un signo de unión, según dicen los cortesanos del dictador. Pero toda persona sensata no puede dejar de ver en esas divisas un signo de vasallaje impuesto (por un hombre que se proclama jefe de un Estado libre), a toda una población atemorizada desde hace veinte años por su crueldad y sometida por su astucia.

—37→Esta población, con la cabeza inclinada bajo el yugo que ella misma se forjó, es una de las mejores razas humanas que yo he visto en mis viajes. Los porteños agregan a la cortesía española los hábitos hospitalarios de los países del norte, y las porteñas son encantadoras. Representan un tipo particular de mujer que tiene algo de la vivacidad infantil de las andaluzas y del gracioso abandono de las habaneras: rostro oval de corte muy fino como de camafeo antiguo, tez blanca, ojos negros y cabellos de un brillo y una abundancia soberbios. Su educación no se parece mucho a la que reciben las europeas, que desde niñas ensayan labores de aguja y bajo el cuidado de sus madres o de sus maestras trabajan con sus libros y cuadernos. Las porteñas trabajan poco y aprenden poco también. Pasan el día en cómoda indolencia, vestidas con descuido. Hasta el atardecer no muestran ninguna actividad: a esa hora trenzan sus hermosas cabelleras, a las que enlazan con mucho arte la divisa punzó con que Rosas las ha estigmatizado y que ellas han convertido en motivo de coquetería. Así aparecen -como flores de la noche, abiertas en el crepúsculo-, en las calles, en las tiendas, sobre las azoteas o en los salones. La conversación que tienen -debo decirlo- es de alcance muy limitado. Está basada sobre las croniquillas e incidentes de las tertulias.

El relato de un paseo a la campaña, un accidente dramático, el anuncio de un baile, la apertura de una nueva tienda, son acontecimientos tratados con ardor y de los que se saca todo el hilo posible para bordar el cañamazo uniforme del tema cotidiano. Prohibido el tema político en círculos donde se cierne la sombra inquieta del Dictador, la conversación no recae sobre asuntos de arte o literatura, como sucedería en otros países —38→ colocados en las mismas circunstancias. Las amables porteñas no saben una palabra de estas cuestiones académicas, ni sienten por ellas la menor curiosidad. Su mundo comienza y acaba en Buenos Aires. En un principio, este defecto de educación, atemperado alguna vez por la lectura de ciertos novelistas, produce una extraña impresión al viajero habituado a los torneos de los salones parisienses. Más tarde, acaba uno por encontrar no sé qué agradable quietud en la ignorancia de las porteñas y en la especie de satisfacción que experimentan con su ignorancia. Mejor es no hablarles de Shakespeare ni de Goethe. ¿Por qué pensar -tampoco- en las ficciones de los poetas, ante tales realizaciones de poesía, imágenes vivientes de la mágica Miranda, de Clara, la tierna, o de la noble Cordelia? Nada más gracioso, por otra parte, que el acogimiento expansivo, propio de las porteñas. Se acercan y tienden la mano, desde la primera visita, con las palabras más afectuosas: «Señor, mucho gusto de ver a usted. Esta casa está a su disposición. Le quedaremos muy agradecidos si quiere venir a visitarnos con frecuencia»9. Terminados estos cumplimientos, sirven el mate, y la bombilla que uno pone entre los labios, pasa sucesivamente de boca en boca. Hay en el abandono y en la franqueza de las gentes del país, costumbres más singulares todavía. Por ejemplo: a la segunda o tercera visita que se hace a una familia argentina, se dará el caso de que una señorita corte con sus dedos un trozo de bizcochuelo con dulce, para ofrecerlo en la mano, y sin ninguna ceremonia, al —39→ visitante. Otra señorita, para cerciorarse de que el té que a uno le han servido tiene bastante azúcar, meterá su cuchara en la taza para probarlo, después de haber probado el suyo. En la mesa, mientras los hombres proponen, a la manera inglesa, beber con ellos un vaso de vino Madeira, la dueña de casa o una de sus hijas, pincha un bocado escogido de su plato y se lo manda al huésped con la sirvienta, en la punta del tenedor. Y esta gentileza no puede rehusarse a riesgo de pasar por un hombre muy mal educado. Es claro que viniendo de dos manecitas blancas y de labios rosados, no hay dificultad en aceptar estas gentilezas argentinas. Pero hay ciertos casos... Sea como sea, es una ley del país y todo viajero queda sometido a las leyes del país que visita.

Al ser acogido por una de estas familias de Buenos Aires, cuyo lenguaje y maneras cobran de inmediato un tono tan cordial, más de un extranjero inexperto podrá creerse en el sendero florido de la buena fortuna y construir con su imaginación algún bello romance. Pero, por poca sagacidad que tenga, no tardará en advertir que se ha dejado llevar muy pronto por las alas de la ilusión. Volverá al siguiente día, con vaga inquietud, y entrará en aquella casa donde han florecido sus esperanzas; volverá regularmente durante una semana, durante un mes, hasta que, una noche, con la frente en las manos, examinará fríamente su situación y deberá confesar que, desde el primer día, le han dado todo lo que deseaban darle: palabras lisonjeras, miradas halagüeñas, sonrisas afectuosas. Ni más ni menos. Para conquistar la plaza cuyas avenidas le han sido abiertas sin ningún temor, su novela tiene que convertirse en historia, el camino por donde marcha tan ufano tiene que desembocar en la iglesia. En una palabra, —40→ tiene que renunciar a su libertad de soltero y someterse a las obligaciones del pacto conyugal.

Las porteñas, sin excepción alguna, hasta las más afables y de apariencia más frívola, no tienen más que un solo objetivo, del que no se desviarán jamás: el casamiento. Todas sus gracias naturales, así como sus dones adquiridos, deben ejercitarse para llegar lo más pronto posible al santo sacramento, que es su máxima esperanza. Las tareas enormes que se imponen algunas, como la de aprender a balbucir el francés o el inglés, a deletrear un cuaderno de música, a dibujar una flor, todas están destinadas a adquirir superioridad sobre sus rivales para obtener más pronto la corona nupcial. Esta continua preocupación hace de cada hogar argentino que tiene jóvenes casaderas, una especie de claro en el bosque, donde las Dianas estuvieran acechando de continuo. ¡Ay del pájaro vagabundo y temerario que se detenga cerca de ellas! Cada rayo de sus ojos es una flecha, cada sonrisa de aquellas bocas bermejas, cada bucle de cabellos, es un lazo...

¡Adorables muchachas! Y, ¿por qué censurar este afán de tender continuamente sus redes? La aspiración al matrimonio es un deseo muy loable, santificado por la iglesia, premiado por la sociedad. Por lo demás, este deseo tan natural, ¡es de tan difícil realización en Buenos Aires!... Aquí una jovencita, no solamente no recibe de sus padres ninguna especie de dote, sino que al abandonar la casa paterna, deja en ella todo lo que poseía, ropa blanca, joyas, de manera que el esposo se ve obligado a comprarle por sí mismo todo su ajuar. Hay que pensar, también, que las guerras civiles, las matanzas de la mazorca, el terror inspirado por Rosas y la emigración que ha sido su consecuencia, han privado a la ciudad de la mayoría de sus hombres jóvenes, a tal —41→ punto que existen en Buenos Aires tres veces más mujeres que hombres. Esto explica la competencia. Y por eso la calidad de soltero significa, para la mayoría de las familias, un título de primer orden. Quien hiciera grabar en sus tarjetas de visita el mágico adjetivo Soltero, produciría más efecto que si agregara a su nombre un título nobiliario.

El extranjero presentado en la sociedad argentina con el feliz privilegio de soltero, puede estar seguro de ser muy pronto el objeto de tramas ingeniosas y de tiernas conspiraciones. Y si en un círculo de familia, aparenta cierta inclinación por una de varias hermanas que secretamente experimentan pretensiones por él, de inmediato se establece un tácito acuerdo y todas ellas se unen para secundar en su campaña matrimonial a la que parece contar con más probabilidades de éxito. Aparte el afecto natural que debe de llevarlas a desear el triunfo de la hermana, media otro motivo de interés. Casada ella, desaparece un rival, y en la víspera de la boda, las hermanas heredan sus chales, vestidos y collares. Si con todos sus proyectos de libertad, el viajero cae algún día en esta red de conspiraciones, no creo que le llegue el momento de arrepentirse. No podrá discurrir -es cierto- con su mujer sobre cuestiones constitucionales, ni sobre la elocuencia de Foy o de Perier, ni hablar de la filosofía de Kant ni de la pintura de Sheffer; acaso experimente también el disgusto de que, pasados algunos años, la flor de belleza que tanto le sedujo, se marchite como la hierba de los campos. Pero encontrará, sin duda, dulces compensaciones, porque se dice de las porteñas que son muy buenas esposas y muy buenas madres, y son dos virtudes éstas que valen por muchas otras.

—42→ —43→

—44→ —45→

La rada lejana, donde se detienen los navíos de mayor tonelaje, no es el único puerto de Buenos Aires. Hay otro muy cerca de la ciudad, a media legua, más o menos, hacia el sur. Las embarcaciones más pequeñas, cargan allí los diversos productos de los saladeros para transportarlos a los navíos de la rada; en el mismo puerto abordan los barcos de cabotaje que hacen por los ríos interiores el mismo servicio que las carretas hacen por tierra. En verdad que, cuando se piensa en la extensión de los ríos Paraná y Uruguay, en la red de sus afluentes que abarca una extensísima región desde el Brasil hasta los confines de la Patagonia, y desde el Paraguay hasta los límites argentinos, cuando se sabe que muchos de esos ríos son perfectamente navegables hasta una distancia de 500 y 600 leguas y algunas regiones podrían ser unidas por medio de canales, causa una triste impresión la escasa utilidad que se ha sacado de estos magníficos dones de la naturaleza. Quizá ningún hecho como éste, sirva para demostrar el estado rudimentario de la agricultura y la industria en las provincias argentinas, y el marasmo en que han caído por —46→ causa de las guerras civiles que siguieron a la emancipación y luego por la atroz dictadura de Rosas. El carácter de esta dictadura puede resumirse en dos palabras: ferocidad e imbecilidad. Y esto último no por cierto en lo que concierne al aumento de su poderío y dominación, sino en lo que respecta a los intereses y a la prosperidad del país.

Desde el punto de vista puramente pintoresco, el pequeño puerto de la Boca es digno de conocerse. Lo he visitado varias veces, y de todas mis excursiones por las afueras de la ciudad, es la que me ha dejado recuerdos más gratos. Cierto es que en mis caminatas tuve siempre por compañero a un francés muy ingenioso que con sus relatos de numerosas e interesantes odiseas, me llevaba desde las llanuras de Picardía hasta los grandes panoramas de la Nueva Zelandia (donde fue propietario de una bahía y un valle); o bien desde Río de Janeiro hasta los desiertos de la Patagonia.

Un ancho camino sirve para unir a Buenos Aires con el puerto de la Boca. Desde muy temprano en la mañana, transitan por este camino los corredores marítimos, los dependientes de comercio (todos a caballo), las carretas, y los lecheros que van sentados con las piernas cruzadas sobre sus tarros.

Los lecheros andan siempre a galope tendido para llevar a la ciudad su mercancía. Es un nuevo método de espesar la leche y de ofrecerla a las buenas mujeres de la ciudad en forma de una horripilante crema. A ambos lados del camino, se extienden llanuras pantanosas e incultas donde pacen los ganados en libre abandono: la naturaleza salvaje asociada con la vida social, es un contraste que aún podemos hallar a cada paso. En medio del camino encontramos un letrero con esta inscripción: Puente de Rosas. Busqué por todos lados —47→ la construcción así señalada. Se trata de una capa de ladrillos que cubre una zanja. Esta zanja no tiene más de un pie y medio de ancho. Habrá que inclinarse ante este puente como los suizos del tiempo de Guillermo Tell ante el sombrero de Gessler. Rosas conoce las grandes tradiciones y algún porteño docto debe de haberle enseñado que los generales romanos, antiguamente, daban su nombre a los trabajos que ejecutaban en las riberas del Rhin o del Danubio.

Algo más lejos vemos pulperías construidas de madera y abiertas desde muy temprano, donde concurren los carreteros y changadores; también ranchos de peones con sus corrales formados por cercos de pencas. Así se llega al puerto de la Boca. El puerto está formado por un riachuelo que lleva el nombre ilustre de Solís, y desemboca en el Río de la Plata. En la orilla opuesta aparecen algunas mezquinas viviendas construidas con tallos de bambú procedentes del Paraguay y cubiertas con cañas parecidas a las usadas por los indígenas del archipiélago indio. Solitarias y tristes, estas extrañas habitaciones parecen ajenas a todo lo que les rodea. Pero en la costa que corresponde a la ciudad, hay un movimiento muy activo y escenas de una asombrosa variedad. El muelle de madera, se encuentra siempre lleno de comerciantes atareados y peones que descargan cueros y lanas de Corrientes, maderas de Paraguay, cajones de uva de Mendoza, plumas de avestruz y pieles de tigre. Frente al puerto se extiende el pueblito donde cada habitante ha construido su morada según su fantasía y de acuerdo con su fortuna, sin hacer caso de la monótona regularidad de las ciudades.

En la gran Fonda de la Marina, un cocinero francés guisa los corderos y los pollos con todas las reglas del arte; muy cerca, en la modesta pulpería, el marinero —48→ encuentra la camisa de lana que necesita, el vaso de aguardiente que lo reconforta, la carne de vaca que puede asar a su gusto y paladar. Hay negociantes ricos que poseen elegantes «villas» donde en los días de fiesta vienen a descansar con sus amigos de las fatigas del mostrador. Junto a una casa rica, un pobre diablo ha construido con ramas y barro un techo que le basta para abrigarse con su familia después de la ruda labor. Otro -quizás un marinero que llegó en sus navegaciones hasta el Celeste Imperio- ha querido tener un pabellón chinesco. Más allá se ve transformado en apacible morada, el casco de un navío cansado de las tormentas del mar. Hay quien se contenta con una modesta toldilla; para preservarse de la humedad, la ha colocado sobre pilotes y debe subir a ella por una escalera. En un espacio de diez pies cuadrados, tiene su cama, su mesa y quizás es feliz con sus viejos recuerdos de marino. La mayoría de estas habitaciones tan pobres en apariencia, está ocupada por una población laboriosa y ahorrativa de vascos y bearneses.

Muchos de ellos, después de algunos años de trabajo, guardan en sus modestas casitas, más onzas de oro que las que puede tener el elegante que hace caracolear su caballo de raza a la puerta de aquellas viviendas.

Muy cerca están los lavaderos, donde una parte de los peones se ocupa en sumergir en el agua los cueros de oveja y golpearlos sacándoles las espinas de cardo que se adhieren a la lana en los pastizales. En las inmediaciones se hallan las barracas y saladeros donde preparan para el comercio los diversos productos que se obtienen de los animales. Es éste uno de los principales centros de actividad, de una industria que constituye la riqueza principal del Río de la Plata. En la barraca —49→ enfardan la lana y acomodan los cueros destinados a la exportación. El saladero reúne todas las diversas operaciones de tal industria.

Tuve ocasión de visitar detenidamente el saladero de Cambaceres, el mayor y más completo de los existentes hasta hoy. Las escenas que allí se ofrecen no son muy alegres, ni agradables al olfato, pero sí muy curiosas de observar. Trataré de describirlas en todo su proceso. Hacia un lado de un terreno muy grande, ocupado por los secadores, por las máquinas a vapor y los depósitos, se encuentra el corral para los animales vacunos destinados al holocausto. Un hombre, de pie sobre una plataforma, arroja el lazo sobre uno de esos animales. El lazo corre sobre una roldana y va unido a otra cuerda, a la que están atados dos caballos montados. A un grito del enlazador, los jinetes, que se han aproximado, espolean sus caballos tirando del lazo y obligan así al novillo que se resiste, a llegar y tropezar en un poste donde el degollador le hunde un cuchillo entre las astas. El animal muere con la primera cuchillada y entonces la plataforma de madera en que ha caído, se separa rodando sobre unos rieles hasta otra especie de estrado, donde otro peón, con su lazo hace caer la res sacrificada. En este último lugar, dos hombres -brazos y piernas desnudos y el cuchillo en la mano- la descuartizan en pocos momentos. La zorra vuelve a su sitio para recibir una nueva víctima y la matanza continúa con espantosa rapidez. Desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde, son degollados y despedazados de esta manera, de trescientos a cuatrocientos novillos.

Hay en este establecimiento unos trescientos peones, divididos en diferentes grupos, según la tarea particular de cada uno. Mientras funciona el lazo, mientras el desangrador —50→ degüella, los carniceros -las piernas desnudas entre la sangre, hasta la rodilla- sacan el cuero y cortan la cabeza, y otros transportan la res sobre los rieles hasta unas mesas donde separan la carne del costillar para hacer el tasajo. Después, toda la carne es sometida a diversas preparaciones. Primero, ponen el tasajo entre la sal, más tarde lo colocan en los secaderos. En cuanto a los cueros, amontonados primero en salmuera, son extendidos después al aire libre. A los cuernos se les despoja de su envoltura escamosa y el resto va a las máquinas a vapor que les extraen la sustancia. El sebo se saca de las partes más gordas del animal; el aceite de quinqué, de las patas; el residuo de todo esto se vende como abono; los restos (tiras) de cuero sirven para hacer cola de pegar y todo se utiliza, hasta la más mínima partícula. Se trata de la más completa utilización del animal por la mano del hombre.

A medida que el comercio aumenta y se abren nuevas salidas a la exportación, cada uno de estos productos se elabora con más detenimiento y cuidado. Alrededor del pueblo de Barracas, pueden verse especies de puentes, tapiales y diques de varios pies de altura, hechos con montones de cuernos de vacunos. Desde que han aumentado las máquinas a vapor, estos cuernos, así como los huesos calcinados, se ponen aparte para encender los hornos y quemar los restos de los animales. Con esta serie de procedimientos económicos, se comprende que los propietarios de saladeros puedan realizar ganancias considerables y pagar altos jornales a sus obreros. Hay algunos de éstos que, con un trabajo de seis a siete horas, ganan veinticinco y treinta francos10. —51→ Es verdad que se trata de un horrible trabajo, que el cuerpo debe mantenerse inclinado de continuo sobre un cadáver y las manos hundidas en la carne todavía palpitante, chapaleando los pies en pantanos sanguinolentos, pero el hábito hace insensibles a todos los que se dedican a esta tarea, cuyos pormenores repugnan cuando se observan por primera vez. Por la noche, ese mismo hombre que ha degollado y descuartizado cientos de novillos, se lavará para dirigirse a su casa y cenar en familia; se paseará como un buen burgués o hará saltar a sus criaturas sobre las rodillas, pensando en que ha ganado para ellos algunos buenos patacones.

El día domingo, resuenan ruidos jubilosos en el pueblo de Barracas; en las pulperías los bebedores ríen alrededor de las mesas, se juega a las bochas y a la pelota en las calles, se corren carreras en el campo. En algún balcón de madera, un joven bearnés canta acompañándose de la guitarra, una canción de su país natal, quizás la elegía popular de Despourrins:

|

«Allá arriba, en la montaña...» |

Más lejos un violín da la señal del valse o de la cuadrilla. Por todos lados aparecen los pañuelos de colores lucientes que sirven de tocado a las jóvenes vascas; se ven las boinas blancas de los Pirineos, los corsages estrechos, las blusas que denuncian formas vivas y elegantes. Nos creeríamos a orillas del Gave o en las aldeas pirenaicas. Las familias vascas y navarras que se establecen aquí, guardan su alegría nativa, su idioma y sus costumbres. Al mismo tiempo recuerdan que han emprendido tan largo viaje con el propósito de hacer fortuna, y las anima la esperanza de volver algún día, enriquecidas por su trabajo, a la hermosa ciudad de Pau o a la querida Bayona. Son, como he dicho, familias —52→ tan laboriosas como económicas. Se ayudan mutuamente, mandan dinero a Francia y colocan el resto en Buenos Aires, no en negocios arriesgados que les darían el 18 o el 20 por ciento de interés, sino en una modesta tasa de cinco o seis por ciento, con sólidas garantías. Se calcula en cerca de ocho millones de francos el dinero que esta población industriosa y honesta posee actualmente en Buenos Aires y sus alrededores.

Saliendo de Barracas, y al hacer un rodeo para entrar en la ciudad, me he detenido con frecuencia para examinar otra población muy interesante que es la de propietarios de quintas, verduleros y horticultores que abastecen la ciudad de frutas y legumbres. Sus terrenos cercados no presentan aquel lindo aspecto que podemos observar en los alrededores de París, donde se utiliza cada parcela de tierra y los caminos entre los sembrados están siempre parejos y enarenados. En estos alrededores de Buenos Aires, la mano del hombre interviene poco en el arreglo de las plantas y no le preocupa el orden ni la coquetería como en aquellas otras regiones. Los árboles, las frutas, las flores y las legumbres, crecen entremezcladas, con toda exuberancia y un poco a la buena de Dios.

Si es verdad que aquí no prosperan algunas plantas de Europa o de los trópicos, también es cierto que las que se adaptan a la naturaleza del suelo y del clima, crecen con una fuerza sorprendente. Las hojas agudas de los aloes que orillan las zanjas y sirven de muros a la mayoría de las quintas, se levantan como gruesos árboles a diez y quince pies de altura. De sus troncos surge un tallo derecho y menudo como un álamo. Hay verdaderos bosques de durazneros silvestres que dan con mucha abundancia una fruta algo dura, pero sana y sabrosa. También crece el naranjo, pero sus frutos no —53→ tienen el perfume ni el jugo de las naranjas de Malta y de la Habana. El árbol más hermoso del Río de la Plata es el ombú. Es indígena del país y se desarrolla con una grandeza sorprendente. Como es de madera muy esponjosa, no puede utilizarse en construcción ni sirve para combustible. La naturaleza, con admirable previsión, arrojó su semilla en las inmensas pampas para que sirviera de abrigo al campesino nómade y extendiera su sombra sobre los ganados. Su copa redondeada es como un amplio dosel que preserva al gaucho, lo mismo de las lluvias torrenciales que de los ardores del sol. Su tronco nudoso, compuesto de membranas enormes, como raíces que salieran de la tierra, parece un montículo de roca. Pude medir uno de estos árboles que tenía en su base no menos de cuarenta y cinco pies de circunferencia. Basta con ver uno de esos ejemplares gigantescos, para comprender toda la fuerza de la vegetación en los campos argentinos. Es, en efecto, un suelo de rara fertilidad y si produce pocos frutos y cosechas, se debe a que nadie se ha ocupado de cultivarlo mejor.

Las mejores quintas de verduras en los alrededores de Buenos Aires, son propiedad de alemanes e irlandeses que tienen el hábito del trabajo. Las otras son de argentinos, cuya índole natural, indolente y ligera, contempla con frívola indiferencia las cosas más serias, o, cuando se apasiona, cae repentinamente en brutales excesos.

Me fue dado conocer un triste ejemplo de esta dualidad de carácter. Para penetrar en el interior de algunos hogares que deseaba conocer, acompañé varias veces en sus visitas a un médico amigo mío. Un día me condujo a una quinta donde una chiquilla de diez años se hallaba gravemente enferma. Para curarle, no recuerdo ahora qué afección, había sido necesario darle fricciones —54→ en el pecho con una materia inflamable. El hermano, que la cuidaba tiernamente durante todo el día, acercó, por desgracia, una bujía a las compresas inflamables que tomaron fuego, y la chiquilla sufrió quemaduras en el pecho. Las quemaduras revestían gravedad; mi amigo empezaba a desesperar de sus esfuerzos. Cuando llegamos a la casa, la madre se acercó a nosotros pálida y temblorosa, y sin decir palabra nos hizo entrar al cuarto de la enferma que yacía en su lecho de dolor. Mientras el médico sacaba con cuidado las vendas, la madre permanecía muda e inmóvil, junto al lecho y el hermano murmuraba con voz tímida y lánguida: «Ay ¡querido doctor, qué duelo, qué duelo!». Mientras esto se pasaba en el cuarto, cinco porteñas de la vecindad, sentadas en un banco, charlaban y reían como en una tertulia. Una de ellas se dirigió a mí, y tanto me chocó aquella ligereza frente a un cuadro de angustia, que me retiré sin contestarle. De pronto, un hombre con el rostro enrojecido y los ojos brillantes, entró en la pieza tropezando; se apoyó contra la pared y clavó sus ojos en el lecho de la enferma. Luego dio un grito angustioso y se arrojó fuera. Era el padre de la criatura, en horrible estado de ebriedad.

Cuando salimos, mi amigo me dijo: «Hace diez años que soy médico de esta casa. Ese desgraciado que acaba usted de ver embrutecido por el alcohol, es el mejor padre de familia que pueda imaginarse. Honrado, trabajador, ordenado en su vida; hasta el mes último, no habría pasado una hora en un café; hoy el sufrimiento de la hija, le ha hundido en la desesperación. Para olvidar el espectáculo que le apena y para olvidarse a sí mismo, se ha puesto a beber y se pasa de la mañana a la noche en la pulpería».

—55→Algunos días después, el médico me dijo que la chica había muerto.

-¿Y el padre?, le pregunté, ¿qué hizo?

-A último momento -me contestó mi amigo- se arrepintió de su extravío y vino a la cabecera de su hija, sin abandonarla, hasta que murió. Lo he visto junto al lecho, con la cabeza inclinada, las manos juntas, sin decir una palabra. Las gentes de la casa han preparado el entierro. Él tiene la apariencia de un ser inanimado: ni oye ni mira nada.

—56→ —57→

—58→ —59→

El viajero que sale de las ciudades de Siria, encuentra campos tristes e incultos, sembrados de pálidos olivos y surcados, de distancia en distancia, por alguna caravana de camellos o por el jinete beduino armado con una larga lanza. Al salir de Buenos Aires hacia distintos rumbos, se presenta el mismo cuadro monótono y triste: la llanura vastísima, el ombú de tronco colosal, la chacra con su techo de paja, la carreta que rueda despaciosamente y el gaucho que prosigue al galope su marcha solitaria.

Si exceptuamos el camino principal que va desde la ciudad hasta la quinta de Rosas, y el que termina en la Boca, lo que aquí se conoce como caminos, son apenas huellas de carretas, cortadas a veces por zanjas y por lagunas y arroyos que carecen de puentes. Así es el camino de la Chacarita, a dos leguas de la ciudad, y lo mismo el que lleva hasta el campo de Santos Lugares, distante cuatro leguas apenas de Buenos Aires.

La Chacarita es un antiguo edificio de las Misiones que tiene a su lado un bosque de durazneros11. Los misioneros católicos fueron los primeros civilizadores en este país. La conquista que los gobernadores españoles —60→ ensayaron por medio de las armas, cumpliéronla los misioneros mediante la dulzura y la persuasión. Con la cruz en la mano y el espíritu de la caridad en el corazón, la palabra de unción en los labios, se adelantaban hasta los indios, ganaban su confianza y poco a poco los inclinaban a los principios de humanidad, acostumbrándolos también al orden y al trabajo.

En medio de la tribu salvaje, levantaban una capilla, signo de paz y primer punto de reunión en que se abrigaban bajo el pensamiento de Dios. Cerca de la capilla, no tardaban en aparecer la quinta y sus frutos, el campo labrado con su cosecha, luego la granja y el granero. Los mismos misioneros empuñaban la azada y conducían el arado. Todos daban lecciones a sus neófitos y debían unir a su paciente enseñanza la práctica de la doctrina y el ejemplo. Contentos los indios con aquel núcleo de población, formaban un círculo de familias y así el trabajo productivo sucedía a la ociosidad de la selva. El indio aprendía a roturar la tierra y a cuidar mejor sus animales. El comercio que hoy enriquece a la República Argentina, fue fundado por las misiones religiosas. En ambos lados de los Andes y en las orillas del río de la Plata, los jesuitas fueron los primeros agricultores y los primeros estancieros. Allí donde hacían una fundación, aparecían los gérmenes de la prosperidad. Una política sombría dio lugar a su expulsión de esta comarca, donde habían dado lecciones de tanta utilidad. La tarea que dejaron inconclusa, no han podido continuarla quienes los proscribieron. En Nueva California, en Méjico, en Chile y en varias provincias de la República Argentina, quien dice misión, dice un extenso distrito consagrado a la agricultura, una iglesia, una ciudad, antaño floreciente y ahora ruinosa y abandonada.

—61→Los filósofos han arreglado muchas y bellas frases sobre la ambición desmesurada de los jesuitas, pero ninguno de estos elocuentes defensores de las libertades humanas ha pensado en trasladarse al desierto para contrabalancear con su enseñanza aquella fatal ambición y hacer, con peligro de la vida, entre las razas salvajes, la propaganda de la razón. Nadie puede disputar a los jesuitas el haber sabido ganar los corazones de aquellos que -según se dice-, sometían al yugo de la superstición, y no hay muchos gobiernos liberales que puedan envanecerse de haber alcanzado un éxito semejante.

La Chacarita ha sido uno de esos hermosos edificios que los jesuitas levantaron antaño en las llanuras desiertas de América: Una vasta casa de ladrillos y un patio encuadrado por galerías con arcadas. Más lejos hay otro cuerpo de edificio con un segundo patio, un corral y algunos galpones. A la entrada está la capilla, de estructura imponente y graciosa a la vez. Los sabios administradores que proscribieron a los jesuitas, no han querido, al parecer, hacer uso de sus obras arquitectónicas y La Chacarita cae progresivamente en ruinas. El techo de la iglesia se desmorona, el cielo raso deja pasar la lluvia y el viento, y han despojado de sus ornamentos al altar. Bajo las galerías de arcos se ven algunos soldados de Rosas y en los sótanos bullen algunas familias de indios, todos medio desnudos, que piden ahora limosna en el mismo lugar donde sus padres vivieron protegidos por una autoridad paternal y enriquecidos por el trabajo útil.

En Santos Lugares hay otra población india mucho más numerosa y no menos miserable. Se cuentan allí más de mil ochocientos individuos establecidos en chozas de barro cubiertas de juncos, mucho más miserables que la más mezquina de las cabañas de Nybygares, en la Suecia —62→ septentrional. Son indios escapados de las tribus salvajes que Rosas espantó con sus amenazas o subyugó con sus promesas, trayéndolos a esta trampa donde no pueden soñar en evadirse y menos en rebelarse. Viven estos indios en la más abyecta condición. Sustraídos a su existencia nómade y sujetos al poder a que han sido confiados, viven una especie de vida animal sin ímpetu y sin fuerza, como tropas de bestias salvajes a las que se hubiera enervado los músculos, cortado las garras y arrancado los dientes. Ningún ser compasivo se ocupa de aclararles la mente o de mejorar su estado material. Únicamente las mujeres, más firmes y resignadas, han conservado algunos hábitos de trabajo: tejen cinturones y ponchos sobre una trama cuyos hilos juntan lentamente con la mano, uno tras otro, de la misma manera que las mujeres árabes fabrican, después de muchos días de paciente labor, las alfombras y los albornoces. Los hombres no hacen nada. Rosas les facilita su ración de carne de potro y a ellos les basta con esa recompensa. No piensan crearse otro recurso, cultivando el suelo que rodea sus chozas. Si venden algunas labores hechas por sus mujeres es para emplear el precio en la satisfacción de brutales instintos. En una de esas cabañas compré por cien pesos (treinta y tres francos) una frazada de lana que había llevado seis meses de trabajo a una pobre india. El oficial que me acompañaba y que arregló el precio de la compra, me dijo al salir: «Los cien pesos que usted ha pagado van a convertirse esta misma noche en vasos de caña».

Jamás había visto yo tales extremos de degradación moral y de indigencia. Nada más horroroso, por otra parte, que esta raza de gentes haraposas, de tez cobriza, pómulos salientes, cabellos lacios y negros, y ojos mongólicos de mirada cuyo brillo apagó la servidumbre.

—63→Hacia cada lado del sitio que ocupan los indios, se extienden las alas del campo formado por Rosas hace diez años, sobre un espacio de dos leguas, y que encierra unos cinco mil hombres divididos en tres divisiones: infantería, caballería y artillería; mandadas por tres coroneles y un general.

Ningún campamento de Europa se parece a éste, ni las colonias militares fundadas por Austria en el extremo de Hungría, ni el ejército agrícola organizado en Suecia por Carlos IX, ni los campos temporarios de Rusia o de Francia. En los campamentos de Rusia y en los que, bajo el reinado de Luis Felipe ocuparon por algunos meses las llanuras de Lunéville o de Saint-Omer, se vieron los espectáculos más brillantes: inmensas líneas de tiendas dispuestas en orden perfecto, ejercicios espectaculares, maniobras soberbias.