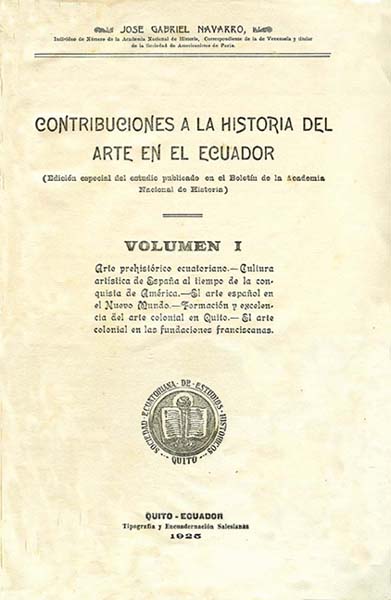

Contribuciones a la Historia del Arte en Ecuador

Volumen I

José Gabriel Navarro

[Indicaciones de paginación en nota1]

—[III]→

Este trabajo, como su mismo título indica con suficiente claridad, no trata de ser una historia, menos aún la Historia del Arte ecuatoriano. Con él hemos querido, únicamente, contribuir al conocimiento de ésta y, tal vez, a su formación, revelando cuantos datos nos ha sido posible encontrar, relativos a nuestro patrimonio artístico, desde la fundación de Quito, o sea desde 1534, detallando las riquezas artísticas, que aún conservamos en los conventos y las iglesias de Quito, en una que otra de las antiguas y solariegas casas de las familias quiteñas o en las colecciones particulares de algún aficionado, y narrando lo que tuvimos o reconstituyendo, a veces, lo que ha desaparecido, para dar una mejor idea del arte quiteño en sus diversas épocas y ayudar más eficazmente a tener de ellas un concepto cabal o, al menos, justo.

Conscientes de nuestra misión, hemos procurado a todo trance narrar la verdad, apoyándola en documentos fidedignos, cuando los hemos encontrado, o confesando sinceramente nuestras suposiciones, dadas u opiniones personales, en aquellos casos en que nos han faltado pruebas para una afirmación categórica o un juicio definitivo. Hemos huido siempre de fijar fechas o el nombre de autores en obras acerca de las cuales, ni estilo, ni documentos, ni tradición alguna, nos lo han claramente determinado, a fin de evitar confusiones en quienes, después de nosotros, acometan la tarea de ordenar la historia del arte nacional ecuatoriano. Estos podrán, pues, con absoluta confianza fiarse en los datos que les aportamos, ya con el carácter de absoluta certeza, ya con el de una probabilidad más o menos segura, según las bases sobre las que los apoyamos.

Jamás osaremos pensar que nuestro trabajo sea completo, menos todavía cuando nosotros mismos hemos palpado sus defectos, muchas veces desde el día siguiente de la impresión de cada capítulo, con los nuevos datos que nuevas investigaciones nos han comunicado. De ahí que, terminada la obra, la segunda edición que de ella hiciéramos, se vería seguramente corregida en algunos puntos y ampliada en otros, merced al aporte de posteriores noticias y documentos que nos hubieren llegado, a confirmar nuestros juicios, o a hacernos volver sobre nuestras afirmaciones.

Nuestro trabajo pertenece a la Academia Nacional de Historia: para ella y por ella ha sido hecho y salido a luz, gracias al estímulo de mis colegas y al noble apoyo de su director, don Jacinto Jijón y Caamaño, tan sabio como magnífico.

Este volumen comprende la primera parte de la obra; luego vendrá otro con el resultado de nuestras investigaciones en los conventos de La Merced y su antigua Recolección de El Tejar, de Santo Domingo y su Recolección (hoy El Buen Pastor) de San Agustín y de la Compañía de Jesús, y las iglesias de la Catedral: el Sagrario, el Hospital, Santa Clara, el Carmen Alto, el Carmen Bajo, la Capilla de los Corazones y alguna otra, para concluir con lo que llamamos un plan general de Historia del Arte ecuatoriano y dos capítulos especiales sobre la escultura y la orfebrería nacionales. Un compendio ligero de ese plan lo hemos dado, a bondadosa solicitud del señor doctor don Esteban Gil Borges, subdirector de la —IV→ Unión Panamericana, para que sea publicado en uno de los próximos números de su importantísimo Boletín.

Volúmenes semejantes al que hoy sale, irán apareciendo, a medida que vaya publicándose nuestro trabajo en el Boletín de la Academia Nacional de Historia.

Confesamos sin falso rubor, la satisfacción de haber realizado un trabajo absolutamente original y nuevo, el primero que en su género se publica en nuestra patria y talvez en América. No conocemos, en efecto, otro semejante; pues el que el señor general don Ramón de la Plaza compuso con el título de Ensayos sobre el Arte en Venezuela es una historia general de las artes, y muy especialmente de la música, en ese país, y El Arte en México, del erudito señor licenciado don Manuel Gustavo Revilla, es un pequeño libro que en pocas páginas, bosqueja la historia de las artes plásticas mexicanas durante la época precolombina y el dominio virreynal. No nos referirnos a la obra del señor Schiafino sobre los orígenes del Arte argentino, ni a alguna que ha aparecido sobre el Arte en el Cuzco, porque no las conocemos sino de nombre, ni tampoco nos referimos a aquellas pequeñas monografías que como la del señor doctor Semprún sobre el Arte en Venezuela, y las publicaciones mexicanas sobre el arte popular y las iglesias de México, no son ni tienen tampoco la pretensión de ser una historia documentada de arte americano.

Nuestro trabajo tiene otro carácter: es, o más bien dicho aspira a ser únicamente un documento escueto o fidedigno para el conocimiento del Arte en el Ecuador, para lo cual nos hemos esforzado en ser prolijos en la descripción, reservados en la apreciación, severos en la crítica e incansables en la investigación de la verdad, que la hemos buscado pacientemente en nuestros archivos coloniales.

Nuestro trabajo, más que cualquier otro similar en América, reviste grandes proporciones, porque Quito fue el centro del Arte americano durante al menos tres siglos desde el día siguiente al descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, tuvo personalidad artística propia y adquirió una riqueza de arte incomparable, digna del estudio de artistas e historiadores y digna también de que ella figure en capítulo aparte en la Historia del Arte universal.

Ojalá que la rica y originalísima escuela quiteña de pintura y escultura sea pronto enrolada en la Historia General del Arte y su arquitectura, conocida y puesta en el sitio que en ella le corresponde.

Nos sentiríamos orgullosos si con nuestro modesto trabajo de investigación, hubiéremos contribuido a ello.

Cuando en agosto del año pasado, llegó al Ecuador la Real Nave Italia», y vino en ella, como comisario de Arte, el gran pintor Giulio Aristide Sartorio, el gobierno ecuatoriano organizó una Comisión especial para que recibiera y atendiera a tan distinguido personaje, tal vez la figura más prominente del arte contemporáneo. Esa Comisión, de la que formamos parte, pidió al Maestro que consignara por escrito algunas de sus observaciones sobre el arte quiteño y sus monumentos. El Maestro, bondadosamente accedió al pedimento y desde Panamá dirigió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la persona de su subsecretario. Esta comunicación, que hasta ahora ha permanecido inédita, la hemos traducido y para abrir con ella las páginas de nuestro libro, orgullosos de hacer conocer ese documento, que consagra el inmenso valor del arte colonial quiteño e invita a los ecuatorianos a conservarlo y seguir sus gloriosas tradiciones.

Quito, enero de 1825.

—[V]→

Carta dirigida por el Comisario de Arte, Maestro Aristide Sartorio, al Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador

Carta dirigida por el Comisario de Arte, Maestro Aristide Sartorio, al Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador

Excelentísimo Señor Luis Robalino Dávila, subsecretario de Relaciones Exteriores.- Quito Ecuador.

9 de agosto de 1924.

Excelentísimo señor:

En vísperas de abandonar el continente sudamericano y antes de tocar en México, invitado cortésmente por los amigos de Quito a manifestar algunas de mis observaciones sobre los monumentos del Ecuador; dirijo a usted esta memoria, dictada a bordo de la Real nave «Italia», sin la ayuda de aquellos documentos que darían autoridad a mis conclusiones. Es, pues, esta una exposición de personales impresiones destinada a aumentar, si fuere necesario, la fe de aquellos que valientemente defienden la integridad y la conservación de los monumentos y obras de arte existentes en Quito.

Al venir desde la Argentina, tocando las costas del Pacífico en Chile, en el Perú, viajando por el interior del Perú, de Bolivia y del Ecuador hasta llegar a Quito, me he convencido de la existencia de un arte americano y he sorprendido tradiciones no sospechadas de los tiempos prehistóricos y los modernos, tradiciones que en lo porvenir imprimirán en dicho arte caracteres precisos. Y si a primera vista, observado aquí y allá, aparece este arte confuso, y fabuloso; después de la visita a los monumentos de Quito, se manifiesta determinado en todas sus fases y aun, en la contribución indígena, lógicamente desenvuelta.

He escrito adrede fabuloso, porque en nosotros, visitantes italianos, visto de cerca el arte americano, nos produce el efecto de una mezcla exótica de leyenda oriental y de exaltación occidental y ejerce fantástica sugestión. Las iglesias y los monasterios, que son el substratum de la sociabilidad sudamericana, desarrollados a través de siglos de silenciosa y secreta transformación, son para nosotros desconocida historia: en ellos el espíritu ha creado una expresión elocuentemente católica que limita una transformación del cristianismo.

En las imágenes plásticas, donde la dramática estatuaria de España se encontró con la escultura decorativa del extremo oriente, se confundieron, elementos sentimentales nacidos contemporáneamente en Europa y Asia, y acogido un barroquismo indio al lado de un barroquismo latino, glorificaron con un color, me atrevería a decir budhístico, el drama del calvario y la pasión religiosa de los franciscanos. Me apresuro a indicar esta inmediata sensación porque la escultura sagrada destinada por necesidad —VI→ espiritual a ocupar, no sólo los recuadros, sino también a animar los miembros de la arquitectura con sus telamones, cariátides, genios, querubines que allí se agitan como si estuvieran vivos, y que de la vida tienen los colores, ocupa puesto elocuente en la iconografía de América.

En mis visitas a las iglesias he encontrado tres únicas esculturas de mármol blanco: la Santa Rosa de Lima en Santo Domingo y un Cristo de la columna en la sacristía de la misma iglesia, en Lima: la primera es una lejana transformación de la Beata Alberoni del Bernini; la segunda, obra de un mal imitador de Miguel Ángel. La tercera es un Cristo agonizante en la Capilla del Sagrario de Quito, tardía escultura romana del siglo XVIII.

Toda la escultura de América es en madera, con las máscaras a veces de plomo o de plata, igualmente pintadas, y proviene exclusivamente de la escultura realista de Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena y representa los personajes sagrados en los momentos más emocionantes de su drama. San Francisco, semidesnudo a veces, empuña la cruz; otras, con el sayal adornado de arabescos de oro, lleva en los pies y en las espaldas las alas de plata de un querubín; María, atravesada, llora a grandes lágrimas, y Cristo, o cae agobiado bajo el peso de una cruz sobrecargada de exvotos de oro y de plata, o triunfante Pantócrates vestido de terciopelo negro recamado de oro, sentado sobre un trono de plata, con un cetro de plata en las manos, el lacerado rostro empapado en lágrimas, sangrando por la corona de espinas, parece el omnipotente de todos los dolores. Y en contorno, hasta en la bóveda oscurísima, los exvotos brillan como preciosa aureola de sufrimientos aliviados.

Los cristos crucificados son innumerables, derivados muchos de ellos del célebre sevillano de Montañés, y apreciabilísimos algunos.

Esta escultura en la cual indios convertidos, como Caspicara y José Díaz manifestaron aptitudes de verdaderos y grandes artistas, tuvo su centro de expansión en Quito y a los estudiosos americanos incumbe no sólo un largo trabajo de investigación y de clasificación, sino también el de su examen estilístico. En las costas del mar Índico se desarrolló también una desconocida decoración plástica, cuyos monumentos desde Siam hasta Java, han sido recientemente revelados a la admiración y se ignora que muchísimo del arte decorativo del archipiélago índico, se ha infiltrado en las iglesias de América. Los franciscanos, que enviaban sus misioneros hasta el salvaje Japón, donde eran salvajemente martirizados, importaban a la América artífices convertidos, y con la misma maravilla con que hoy en la plástica incaica, hallamos documentos patentes del origen mongol, encontramos también en las iglesias de Quito, de Lima, de La Paz, molduras arquitectónicas, cátedras, púlpitos, absolutamente de estilo asiático venidos del lejano oriente. De tal manera que si a las figuras de San Antonio, San Francisco, Santo Domingo, Santa Rosa, San Francisco Solano se sustituyeran las figuras de Brahma, Siva, Amitábha, Budha, estas se encontrarían en un ambiente perfectamente familiar.

Desflorado este importantísimo argumento de la escultura, vengamos al nervio del arte desarrollado en la América Española, la arquitectura.

La arquitectura en la América Latina se puede dividir en cinco fases: 1.ª El período italianizarte de los conventos de San Francisco, Santo Domingo y de los edificios civiles del Cuzco; 2.ª El período Herreriano de San Francisco de Quito y de sus copias sucesivas en San Agustín y en la Capilla del Sagrario; 3.ª El período decorativo neoflamenco del interior de San Francisco de Quito y del claustro de la Merced en el Cuzco; 4.ª El período de las decoraciones interiores talladas en madera, altares —VII→ monumentales, púlpitos o nichos, con elementos indios y asiáticos y la sucesiva irrupción en las fachadas del Cuzco y de Lima del estilo churrigueresco y plateresco; 5.ª Invasión del andaluz del siglo XVII en las iglesias y palacios de toda la América.

La Iglesia de San Francisco de Quito está ligada, si bien indirectamente, con el renacimiento italiano; se la comenzó en 1535, pero se la concluyó en el pleno desarrollo de la arquitectura neoclásica que limitó el barroco, y la impresión que produce a la mirada de un italiano es la de un edificio de la Italia central, impresión idéntica a la que me produjo el palacio del Escorial levantado por Felipe II. El atrio de la iglesia con su gradería en semicírculo alternado, es común a los edificios italianos de la misma época y las habitaciones abiertas en el estilobato mismo, a los lados de aquella gradería, se rematan en un frontón de tímpano muy semejante a las hornacinas laterales diseñadas por Sanmicheli para la puerta Stuppa de Verona. Delante de la puerta Stuppa hay una disposición dórica severísima, que debió encantar a Herrera, porque en las dos fachadas de Escorial y en la cúpula de San Lorenzo parece que la recuerda.

Y ya que he pronunciado el nombre de Herrera debo confesar que la fachada del templo de San Francisco de Quito se impone a primera vista como creada por el arquitecto de Felipe II. Hay que notar que el dibujo de la catedral de Puebla, en México, se debe igualmente a Herrera. Bastaría a indicarlo el modelo de aquella gran moldura de la cornisa sencilla, que encuadra el arco de entrada y los perfiles de los capiteles, los perfiles de las bases con profundos claroscuros, las estelas de las columnas abultadas a dos tercios del gálibo.

Juan Herrera, alumno de Juan Bautista de Toledo, educado en Flandes y en Italia, marcó en España aquel estilo sobrio y severo que en el tardío cinquecento y como reacción contra los secuaces de Miguel Ángel, quiso conducir a la arquitectura hacía una justa compostura de formas. No se pueden por tanto mirar las obras de Juan Herrera sin recordar las obras de Sanmicheli, Vignola, Maderno, Guarino y es oportuno recordar que este arte impidió el primer estilo característico de la Compañía de Jesús, la fachada de los jesuitas de Anvers (Pedro Huiysfens y Francisco de Aguillon), la fachada de Val-de-Grace en París (Francisco Mansart).

Las columnas de las dos galerías del claustro de San Francisco tienen el mismo carácter de las dóricas de la fachada que no han sido fajadas con orden rústico, y si no se puede suponer, que aún el claustro haya sido dibujado por Herrera, ese claustro es obra nobilísima debida en parte a un franciscano, el mismo que diseñó y construyó el claustro de Santo Domingo. Es sencillo, sin adorno alguno y de sus dos galerías, la inferior tiene el arco peraltado a la manera morisca y la superior, el arco escarzano. A la altura de la cornisa del coronamiento, los arcos tienen su extradós acusado por el ladrillo saliente; la galería alta tiene una hilera de columnitas de piedra.

Lo notable es que en este claustro nace una columna panzuda, que vemos desarrollarse en los claustros de San Agustín y de la Merced, para llegar a ser característica de toda la arquitectura colonial.

Las iglesias de San Agustín y del Sagrario son dos imitaciones claras de la fachada de San Francisco. La de San Agustín conserva el dórico del prototipo y las ménsulas sobre la moldura que está encima del arco, no repudia la gran moldura que anotamos arriba y desarrolla con invención cueva la ventana, el nicho y el coronamiento del orden jónico superpuesto. En cambio, la fachada del Sagrario, degenerada, suprime el —VIII→ orden dórico, adopta el jónico y el corintio, lleva a tres en lugar de dos el grupo de las columnas laterales e inicia una manera provincial en la arquitectura que, desvinculándose de la euritmia tradicional, exagera la importancia del coronamiento y divide el frontón.

Entre tanto, los claustros de Santo Domingo, de la Merced, del Tejar, desarrollaban con menor libertad la ordenación de las galerías, y adoptan el perfil de las columnas franciscanas, pero en la de San Agustín provocaban por la primera vez en América, un movimiento arquitectónico nuevo. Me refiero al intercolumnio alternado con arcos de mayor y menor tensión a la manera árabe, movimiento tan marcado en el palacio del marqués de Torre Tagle y en el claustro de la Merced de Lima, movimiento que dará color a estos edificios, a semejanza de las últimas residencias musulmanas de la India, levantadas precisamente, a fines del siglo XVII, en Agra y Nueva Delhy.

Diré también que en este claustro de San Agustín las columnas son todavía más cortas y rígidas para caracterizar la índole colonial de la arquitectura, mientras los arquitectos apoyando sobre el ábaco dórico, amplio, caen sobre el vacío del gálibo creando un vano trilobulado de gusto morisco.

Esta tendencia es singular en los edificios monásticos de América; en Santo Domingo de Lima, no uno, sino tres claustros menores del convento tienen los arcos francamente trilobulados, puramente árabes, y en La Paz tanto la puerta de la Iglesia de San Francisco, como la de la Catedral son trilobuladas. Se puede ciertamente afirmar que la arquitectura del renacimiento español introducida por Herrera en Quito, siguiendo una tendencia local, se fue contaminando con el morisco andaluz, que había sido introducido en la colonia por los maestros musulmanes convertidos y al servicio de las órdenes religiosas. Hacen fe de estos numerosos maestros las obras de purísimo estilo mudéjar que conservan el Perú y el Ecuador. En Lima el ámbito enorme de la escalera que conduce a la galería superior del claustro de San Francisco, está coronado por una cúpula en madera de perfecto estilo morisco; en el Cuzco, la puerta de la sala capitular en el convento de Santo Domingo parece una puerta proveniente de la Alhambra, y gran parte de las galerías cubiertas de Lima, Cuzco, La Paz tienen revestimientos de madera de carácter árabe. El artesonado del coro de la iglesia de San Francisco de Quito es un admirable ejemplar mudéjar, la cúpula de la misma iglesia, en madera, es morisca y moriscas también las bóvedas de la nave transversal. El techo en estuco de la iglesia de la Merced como el de la iglesia de la Compañía de Jesús, en Quito, con ornamentaciones geométricas doradas y realzadas con oportunas coloraciones blancas y rajas en los fondos, con transformaciones de la decoración morisca. Pero de todas estas obras neorientales, produce impresión inolvidable el crucero de San Francisco, en donde los arcos centrales, agudos como los de las mezquitas, se elevan de un grupo de nichos de tipo renacimiento flamenco, mientras a derecha e izquierda los altares laterales, inmensos altares de madera dorada, indochinos en las cornisas de los cimacios arrujan sus coronamientos hacia las bóvedas completamente cubiertas de tallados mudéjares. El efecto de esta iglesia, rica en dorados, tallas, estatuas, baldaquinos de plata maciza sembrados de esmeraldas, recuerda, con las debidas reservas históricas y estéticas, a la capilla palatina de Palermo, en donde el arte árabe con los arcos agudos, y sus estalactitas protege los muros cubiertos de mosaicos bizantinos en fondo de oro y el mobiliario presbiteral latino. Antes que en la arquitectura medioeval-oriental del sur de Italia aparecieran las columnas retorcidas —IX→ de los marmolistas, de dos fustes entrelazados, en la América del Sur, han aparecido las columnas báquicas, también sello inolvidable de la religión romana.

Junto con las columnas panzudas, también las báquicas romanas, llegaron a ser argumento constructivo colonial de indudable elegancia, y en el claustro de Santo Domingo de Lima, dos grandes columnas báquicas de madera tallada, colocadas en el ángulo a la manera árabe, sostienen en medio de las paredes cubiertas de azulejos andaluces, el arquitrabe de una puerta.

Las columnas báquicas de la América Latina, aparecieron en Quito, en la iglesia de los jesuitas, a principios del siglo XVIII y su aparición precisamente determinada es una fecha memorable para todos aquellos altares, púlpitos y fachadas de iglesias y casas nobiliarias que ostentan columnas báquicas. La Iglesia de la Compañía de Jesús en el Cuzco, acabada en 1668, si bien como la de Quito tiene la planta y la cúpula inspiradas en la iglesia del Gesú de Roma, no posee en su conjunto ninguna columna retorcida.

Es necesario hacer una breve historia de las columnas báquicas. Estas columnas son de origen clásico y dedicadas al culto de Baco. Diez y ocho de ellas adornaron la pérgola del antiguo San Pedro de Roma y en la reconstrucción de la basílica no anduvieron perdidas, porque once se conservan esparcidas en el nuevo edificio. Cuando Lorenzo Bernini levantó el gran baldaquino de bronce sobre la confesión, no inventó, sino copió sus cuatro enormes, de la columna que hoy se ve en la capilla de La Pietá y se la cree proveniente del templo de Salomón. Talvez más bien provenga del templo de Herodes Antipas.

Las columnas báquicas tuvieron un gran éxito pictórico: Rafael las introdujo en sus célebres tapicerías y Paolo Veronese, en la Apoteosis de Venecia, del Palacio Ducal. A ejemplo de Paolo Veronese, Ribens abusó verdaderamente de ellas en gran parte de sus lienzos, y Andrea Pozzo, jesuita, pintor y arquitecto, las adoptó en gran escala y las convirtió en sello de las construcciones jesuíticas. La iglesia de la Compañía de Quito erigida en los primeros años de 1700 vino diseñada con esta nota característica: las columnas báquicas integrando la idea informativa del edificio. Y cuando en 1722 el padre Deubler inició la fachada, concluida en 1765 por el jesuita mantuano Gandolfi, en las seis dibujó una copia casi fiel de aquellas ocho báquicas de la basílica Vaticana que hoy adornan las tribunas de los cantores.

Como he dicho, desde los principios del setecientos para adelante, las columnas, báquicas llegaron a ser un elemento característico para todos los escultores en piedra y en madera de la América Latina y es sorprendente cómo artistas de origen asiático, en Potosí (Bolivia), han injertado las cariátides javanesas en el fuste retorcido del rito báquico, creando una muy extraña anomalía, no exenta, sin embargo, de encanto. Todas estas formas, amalgamándose, han formado una especie de barroquismo americano, seco en el claroscuro, pero que es expresión atrayente y completa de sus elementos constructivos. Su organismo permanece siempre español, pero las fragmentarias superposiciones de los frontones, las plantas diagonales de sus cuerpos avanzados, son herencia de la arquitectura borrominesca, llegada a ser fantástica en el padre Pozzo y exagerada en José Chirriguera. Se sabe que el estilo de las fachadas andaluzas nació del catafalco que Churriguera levantó en memoria de la Reina María Luisa y que el arquitecto Antonio Rodríguez lo transportó al exterior de San —X→ Telmo de Sevilla. Este hecho refuerza la inducción de que las fachadas de muchas iglesias churriguerescas de la América Latina, provengan de las invenciones de los escultores de altares, los cuales traducían sobre las fachadas, arquitecturas nacidas en el ambiente eclesiástico.

No fueron estos los últimos arpegios de la arquitectura colonial; al declinar el setecientos, si ya no se erigieron grandes iglesias, se desarrolló notablemente la arquitectura civil, se levantaron oratorios y habitaciones, que en parte existen todavía, y cuya construcción se halla unida a la vida de familias ilustres. Pintorescamente es como siempre seductora y el españolismo preponderante, además de la heráldica de los blasones, transportó a ella todo un aparato decorativo heredado de los Flandes imperiales, desde cuando Carlos V, convencido por aquellas formas arquitectónicas que las obras de Alejandro Colin y Pedro de Vitte habían aclimatado en el Palatinado y en Baviera, las reclamó para Italia y España, como expresión del estado.

Entonces, en el setecientos americano, desaparecieron casi del todo las decoraciones mudéjares, y la arquitectura, consagrándose a ennoblecer las habitaciones privadas, que debían como ciudadanas sobrevivir en los nuevos estados, pareció presentir los acontecimientos políticos, que, a despecho de las protestas de lealtad, maduraban la independencia nacional.

Desencadenada la revolución, la modernización de la América Latina y la introducción necesaria del nuevo mundo en la órbita del antiguo, trajeron al arte nacional una crisis y una paralización inevitable; pero Quito, más lejano de las corrientes innovadoras, mejor que otras ciudades, conservó en sus habitantes el sentido y la práctica de las artes.

En la segunda mitad del siglo XIX, con excepción de pocas familias nobles, con afección a los recuerdos que poseían, el arte colonial fue descuidado, despreciado, como si estuviese destituido de todo valor, y ante la necesidad de una vida más en acuerdo con los nuevos tiempos, atraídas por la civilización europea en la cual no supieron distinguir con discernimiento, las naciones de la América Latina se dejaron invadir de un arte de segunda mano que todavía hoy embaraza la educación nacional. Hubo un período en el cual, no sólo los acaparadores extranjeros podían llevarse preciosísimas obras, que ahora en los museos estarán catalogadas como portuguesas, españolas, tal vez como indo-malasias, sino que, según se cuenta, los dominicanos del Cuzco, deseosos de renovar el aspecto de su iglesia secular, alimentaron los hornos y las cocinas con los revestimientos sagrados arrancados de su lugar de origen.

Hoy las cosas han cambiado y la cultura de la América Latina, no puede permitir más esos sacrilegios. Del Brasil a la Argentina, a Chile, Bolivia y el Perú, las escuelas de arte, los museos, las organizaciones culturales imponen un dique enérgico y activo, y el Ecuador, que es para la América lo que la Sicilia para la magna Grecia, la cuna de las artes tradicionales, tiene un taxativo deber de cultura. Monumentos completos, como por ejemplo la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, son raros aún en el viejo continente y si la visita de la misión Giuriati al Ecuador, pudiese valer como simple exhortación, sí, pero elogio férvido para aquellos que tan concienzudamente trabajan para salvaguardar el tesoro confiado por la civilización a sus manos, la Real Nave Italia, habría a propósito zarpado hacia el continente del porvenir.

Sobre un cuadro pintado por Antonio Astudillo y expuesto en la portería del convento de San Francisco se halla representado fray Jodoco Ricke en acto de bautizar a los primeros indios convertidos, y a sus pies se ve un cantarillo esmaltado. En aquella vasija fray Jodoco Ricke condujo

—XI→

a América el primer grano que plantó y cultivó en el Ecuador y sobre ese vaso, hoy emigrado a un museo de New York, Humboldt leyó su inscripción en viejo flamenco: «Cuando comas, cuando bebas, acuérdate de Dios»

.

El arte del renacimiento introducido por fray Jodoco Ricke a Quito fructificó como el grano y fructificó para toda la América Latina: Quito debe reclamar la prioridad.

Escribiendo a Vuestra Excelencia este exhorto me permito una comparación y un consejo: que no suceda con esta preciosa herencia lo que con el ánfora del trigo.

La ciudad de Quito es un joyero precioso y germen espiritual, testigo de los lazos que unen al Ecuador con la latinidad renaciente. Quito, sin arte gótico, que nació para el futuro, no se deje defraudar jamás por la presionante modernidad y conserve para el porvenir puro de la América Latina la forma y el alma con la cual nació.

Dígnese aceptar Vuestra Excelencia mis respetos.

Giulio Aristide Sartorio.

—[1]→

No necesitamos remontarnos hasta los orígenes mismos del Arte, ni llevar nuestra consideración hasta su fuente más remota, para sentar axiomáticamente la idea de que no podemos los americanos descender de una cuna que sea la misma que meció el arte de cualquiera de los otros pueblos del antiguo continente. Pueden los europeos discutir la procedencia del arte gótico, por ejemplo: nosotros no podemos ni tenemos para qué sentar la cuestión de qué elementos proviene o dimana el arte americano primitivo, y principalmente el arte ecuatoriano, sencillamente porque la traslación de los habitantes del antiguo al nuevo continente (o viceversa) es un hecho que se pierde en las nebulosidades de los tiempos en la historia primitiva y se remonta quizá a una época en que el Arte, aún en el Antiguo Mundo se encontraba en estado muy rudimentario.

Por eso es que tal vez el arte de los aborígenes americanos puede considerarse tan propio, independiente y original, como el de los demás pueblos primitivos del Globo y ser estudiado con la curiosidad del filósofo que indaga las irradiaciones de la inteligencia del hombre y con la del historiador ávido de reconstituir la cuna en que se meció la humanidad.

Es verdad que la investigación arqueológica en el mundo americano va cada día descubriendo admirables semejanzas, afinidades asombrosas entre las primitivas edades de los dos continentes, lo mismo en sus rudimentarias construcciones que en los objetos de uso doméstico, en sus armas de lucha y caza, para los que han aprovechado las mismas materias: la piedra, como el cobre y la madera, el barro, el oro. Pero este parentesco que lo -sustentan distinguidos etnógrafos, por oscuramente demostrado, no desvirtúa nuestra tesis; menos aún, cuando esa cierta afinidad entre los elementos artísticos de las edades primeras de la humanidad tiene —2→ su explicación en la unidad de la especie humana, cuya inteligencia es la misma en todas partes, y sus instintos, similares.

Mientras sobre el Antiguo Mundo se cernía una inmensa civilización que llevaba en su seno el arto espléndido de Grecia y Roma en el más asombroso y grande de los florecimientos, mientras allá el cristianismo y la invasión de los bárbaros reformaban con su influencia el arte de la antigüedad europea; acá, en el Nuevo Mundo, el alma americana era batida por vientos del todo diferentes, se movía en condiciones etnográficas que cincelaban de cierto modo y de manera distinta el temperamento tosco y salvaje de sus artistas.

Pero si la peculiar originalidad del arte americano nadie puede poner en duda, hoy menos que nunca, cuando el estudio fervoroso de los americanistas nos revela a cada paso nuevas sorpresas del arte de los primeros pobladores del mundo que descubrió Colón; no puede afirmarse lo mismo del arte primitivo ecuatoriano. La originalidad de éste es cuestión muy discutible todavía; pues los pocos monumentos arqueológicos que aún quedan en pie, se hallan en estado ruinoso y los objetos de arte, que se han descubierto en nuestro suelo, manifestaciones son, en su mayor parte, de la inteligencia de otras gentes que pasaron por lo que hoy constituye el actual territorio de la República, antes que productos propios de sus primeros moradores, demasiado bárbaros, casi en su totalidad, aún al mismo tiempo de la conquista española, a excepción de los que habitaban la costa ecuatoriana.

En efecto, las investigaciones arqueológicas de última hora en el territorio de la República, han demostrado la existencia de varias culturas y pueblos que se repartieron de maneras diversas por el Ecuador, según el lado del cual vinieron como inmigrantes, y poblaron grandes extensiones de nuestro territorio, formando otras tantas tribus o familias, cuya situación y repartición va poco a poco lográndose fijar con alguna seguridad, gracias principalmente a los estadios arqueológicos de los señores Verneau, Rivet y Jijón Caamaño. Y así tenemos los pastos o quillasingas, los caranquis y otavalos, los quitos, los pansaleos, los hambatos, los puruháes, los tiquisambies, los cañaris y los paltas en el catión interandino; los barbacoas, los esmeraldas, los mantas, los huancavileas, los punás y los tumbezinos en la región costanera; y los cofanes, quijos, záparos, jíbaros, cahaapanas, ttikanos, yirneos, pebas, yaguas, ardas, tikunas, guaranis, uitoteís y panas en la región oriental.

Estos diversos pueblos, estas diferentes tribus tenían, como es natural, modos diferentes de sentir el arte y de ejercitarlo. Los pastos, por ejemplo, habitaban en cabañas circulares de muros de tierra, los caras construían sus casas con paredes formadas de palos cruzados y cubiertos de arcilla por dentro y fuera; algunos pueblos, como los cañaris, fueron gentes de gran cultura aún antes de la conquista incana, como lo demuestran las huacas descubiertas, cuyas joyas y otros utensilios de oro y plata, allí encontrados, testifican que eran orfebres hábiles y distinguidos; y aunque no trabajaban el hierro, utilizaban el cobre, y teñían con colores vivos y variados sus —[Lámina I]→ —3→ tejidos, que fabricaban con admirable arte: su cerámica era muy interesante; otros, como los esmeraldas y los mantas, se distinguieron por el uso y fabricación de objetos de metal, principalmente de oro, plata y aún platino; y si en alfarería los pastos nos han legado preciosos ejemplares de una delicadeza y proporción únicas, las esculturas de los mantas y de los esmeraldeños son ejemplares que pocas civilizaciones análogas pueden presentar.

Quito. Convento de San Francisco. Miguel de Santiago. La oración dominical, los sacramentos, las virtudes, los vicios y las obras de misericordia. (Un detalle).

[Lámina I]

No es, pues, difícil comprender la imposibilidad de un típico y uniforme arte ecuatoriano de los aborígenes: éste tenía que ser múltiple, como eran múltiples sus pueblos y de desigual grado en cultura. Porque de cada uno de estos pueblos se desprendía una peculiar civilización; pues si es verdad que algunos de ellos eran completamente bárbaros, no podía decirse lo mismo de otros. La civilización de los mayas y de los pueblos de la costa ecuatoriana era superior.

Por supuesto que nos estamos refiriendo al estado en que se encontraba la civilización de nuestros aborígenes al tiempo de la conquista. Porque en este momento había también otra civilización que no era propia de ellos, una civilización considerada por muchos como la mayor y aún la única de estos territorios: la civilización incásica. Hasta hace poco tiempo no se hablaba sino de ésta. Y aún ahora, casi todos los objetos arqueológicos aparecen a los ignorantes y aún a los que no lo son, como comprendidos bajo la denominación de incásicos. Esto es olvidar que los incas no fueron los aborígenes ecuatorianos; fueron, sí, sus conquistadores y uno de los pueblos aborígenes del Perú. Ni hemos de exagerar su cultura artística como superior a la de nuestros primeros pobladores, ya que en el mismo Perú había pueblos de cultura igual y aún mayor que la de ellos. En el Ecuador hemos tenido culturas muy avanzadas. Demuéstranlo claramente las ánforas de barro que se han sacado en Paute, los vasos y utensilios de Chordeleg, las sillas de piedra de Manabí, los propulsores grabados de Sigsig, las hachas de cobre de Imbabura. La cerámica de los Quillacingas fue muy adelantada. Sus obras son un arte acabado, sea que se considere la preparación de la arcilla, sea que se detenga la atención en las preciosas formas de su decoración lineal, o se mire la riqueza de su ornamentación y lo bien complementado de su colorido. No cocían el barro del que fabricaban sus ollas o vasijas, sino que lo secaban a la sombra para que con el sol no se partieran. De esta manera se endurecían poco a poco los objetos que luego eran pintados con colores vegetales o minerales.

Estudiando estos objetos, su factura y ornamentación, se da uno perfecta cuenta de que no es la casualidad la inspiradora de esas obras de arte; es el estudio de la naturaleza y su aplicación por me dio de motivos estilizados de manera adecuada a la forma de los objetos, el que ha presidido su ornamentación. Lo mismo la figura humana que la línea sencillamente geométrica ha proporcionado caprichosos temas que los artistas aborígenes han inteligentemente aprovechado.

Como todos los aborígenes americanos, los del Ecuador usaron la pintura puramente ornamental, como medio de adorno en sus templos, en sus obras de cerámica, en sus utensilios domésticos y sus vestidos. La decoración la hacían a colores planos como los egipcios y en la estilización de la figura humana y de animales en los cántaros y vasijas, los yuxtaponían dentro de formas geométricas a manera de mosaicos. Algunos de sus dibujos eran indudablemente hechos con moldes o patrones, talvez de la misma manera con que pintaban o decoraban sus vestidos de lana y sus fajas los aborígenes de Manabí. En las excavaciones que en esta provincia hicieron los señores Jacinto Jijón y Caamaño y Carlos Manuel Larrea, encontraron infinidad de negativos en relieve, hechos en la arcilla gris de esos lugares, para imprimir labores en las telas. Hoy se pueden ver esas curiosas piezas, a manera de tipos de imprenta, en el museo del señor Jijón y Caamaño. Igual procedimiento empleaban los esmeraldeños. En la decoración lineal encuéntranse ejemplares de un arte admirable. Sin duda para dar duración y brillo a la pintura usaban un barniz o laca vegetal, del que conserva el señor Jacinto Jijón y Caamaño un poco, extraído de una tumba.

Los aborígenes ecuatorianos tuvieron una manera muy curiosa de ornamentación a dos tintas que pudiéramos llamar negativa, por el aspecto que ella presenta, manera típica americana. Esa ornamentación la obtenían sin duda, bañando con alguna sustancia grasa una parte de la superficie de sus vasijas de barro antes de cocerlas, de modo que oscureciera con el fuego e hiciera realzar la figuración más clara que querían representar en la superficie que no la bañaban con grasa. En el museo del señor Jijón y Caamaño se encuentran con esta decoración negativa objetos admirables, encontrados en Guano.

***

La escultura fue bastante cultivada por nuestros aborígenes, principalmente por los de la costa ecuatoriana. Es un tanto grosera y muy sumaria en el modelado, hecha en barro no cocido sino secado a la sombra, algunas no son otra cosa que ligeros esbozos del —5→ cuerpo humano o ruda interpretación de un movimiento. Pero ello es natural, ya que en la figuración de todo arte primitivo no entra para nada el sentimiento estético sino la intención práctica de hacer una forma necesaria para llenar un fin: ya la utilidad material que puede prestar esa figura, ya el símbolo de un ídolo o de la divinidad cuya presencia exige el sentimiento religioso.

Con todo no dejamos de mirar con una curiosa simpatía estas groseras figurillas y aún admirar algunas cabecitas modeladas con sincera habilidad. ¡Cuántas de estas estatuillas son muy superiores a muchas de las primitivas de Chipre y de Fenicia! Ya se vislumbra el arte.

¿Quién les enseñó este modelado? Es cuestión difícil de determinar en qué momento el producto de un arte antiguo cesa de ser una creación espontánea para sufrir influencias exteriores sea de maestros, sea de modelos.

Los aborígenes ecuatorianos, así los que habitaron la sierra como los que vivieron en la costa, no sólo cultivaron ventajosamente la cerámica, sino la estatuaria. Pruébanlo suficientemente los idolillos y otras esculturas antropomorfas encontradas en Carchi e Imbabura y las muchas máscaras de barro de estas mismas regiones y esmeraldas, en donde las usaban para ciertas ceremonias religiosas. Las representaciones escultóricas de los antiguos indios ecuatorianos si se exceptúan las de Esmeraldas y algunas de Manabí, son de ejecución muy primitiva y falsas de proporciones; algunas de ellas tienen una intención, expresada con poca habilidad, pero llena de interés. Los indios ecuatorianos representaron en estatuaria a sus dioses. Cieza de León nos cuenta de aquella famosa deidad que, figurada en una esmeralda, era venerada por los aborígenes de Manabí. Representaron también una escena que pocas razas primitivas del mundo la han representado: la maternidad. «Entre los objetos esmeraldeños -dice el señor Jijón y Caamaño- abundan: imágenes de mujeres preñadas; de El Ángel tenemos también algunas y el arte atacameño, quillacinga e imbabureño reproducía con frecuencia escenas de lactancia»

.

Con todo, la estatuaria ecuatoriana primitiva no llegó a tener la importancia que tuvo la cerámica, cuyos rasgos artísticos en muchos objetos, aceptan muy bien la comparación con los primitivos etruscos y fenicios.

Los indios ecuatorianos eran también orfebres. Conocían perfectamente la manera de laminar el oro y hasta habían inventado joyas diversas para adornarse. «En las láminas de oro -dice González Suárez- fabricaban figurillas de forma humana, juntando pieza con pieza, mediante un alambre muy delgado del mismo metal: los ojos de estas figurillas son ordinariamente hechos de láminas de plata, cosidas con hilos de oro sobre las piezas de oro, en las que de antemano se ha abierto un hueco donde colocar la lámina de plata, que ha de representar el ojo. Causa admiración lo sutil y lo prolijo de semejantes obras»

.

Los aborígenes ecuatorianos no nos han dejado ninguna muestra de su arte en el hierro, no conocieron su utilidad ni su uso; pero en —6→ cambio nos legaron un número indefinido de utensilios e instrumentos de cobre para demostrarnos lo mucho que conocían este, metal y el arte con que lo aprovechaban.

También labraban la madera. En su Estudio histórico sobre los Cañaris y en el Atlas arqueológico ecuatoriano reproduce el doctor González Suárez una figura de madera cubierta de una lámina de plata delgada, encontrada en uno de los sepulcros de Chordeleg. Los objetos de piedra y los de oro son genuinamente de los aborígenes y en ellos hay que examinar su cultura artística. Los de barro, los hay de dos clases: utensilios que pertenecen a los antiguos pobladores y otros que son del tiempo de la Conquista y de la Colonia. Al desenterrar el tesoro de una de las sepulturas en Ibarra encontrose, por ejemplo, un vaso de barro netamente italiano que nosotros lo conservamos, tan italiano que tiene entre sus adornos el retrato del mismo Dante. Este vaso estaba junto con otros de los indígenas.

Como dice muy bien González Suárez, los indios no aceptaron de lleno la civilización castellana; conservaron por algún tiempo, lo mismo sus usos y costumbres, que su arte. Es preciso, pues, distinguir con cuidado unos de otros, para formar idea cabal de la civilización artística de nuestros primitivos. De lo contrario, es muy fácil cometer errores de concepto que nos llevarían a un caos.

***

En cuanto al arte arquitectónico propiamente dicho, los aborígenes ecuatorianos lo ignoraron casi por completo. Bien es verdad que la mayor parte de los edificios que nos han quedado son poco representativos de la cultura primitiva, excepto de la incaica que nos ha dejado ruinas algo interesantes como las del palacio de Pachusala o de Callo, las de Inga Pirca, el adoratorio de Cayambe (que existía hasta hace poco tiempo) el Inga Chungana y alguna otra. De las construcciones primitivas del Ecuador quedan sin embargo las narraciones de los cronistas. Por ellas conocemos algunos de sus monumentos y sobre todo la clase y diversidad de edificios que hacían. Ya eran construcciones religiosas, como templos, adoratorios y conventos para las vírgenes consagradas al dios; ya palacios y construcciones civiles. Los incas, sobre todo, construían en cada cabecera de provincia cuarteles y almacenes para alojar y avituallar el ejército, tambos para el descanso y alojamiento de los caminantes al fin de cada jornada, albergues de toda clase para las tropas en marcha y fortalezas o pucarás para la defensa del territorio.

Además de la arquitectura religiosa y civil, cultivaron también la arquitectura funeraria.

No merece explicarse, porque cae de su peso, el hecho de que casi todos los edificios que quedan hoy en pie pertenecen a la época de la dominación incaica, destruidos ya, sino dañados por la codicia —7→ de los conquistadores que saquearon sus riquezas y hasta las piedras para construir sus viviendas.

Como en toda arquitectura prehistórica, en estas construcciones no se conoce el muro de piedras superpuestas y ligadas: el primitivo hace sus murallas, cuando no de una sola pieza, juxtaponiendo las piedras sin componerlas, como se dice, en altura.

El palacio de Callo es uno de los modelos, entre nosotros, de las construcciones incaicas. He aquí la descripción que de él hacen Juan y Ulloa. No es exacta ni menos; pero la transcribimos por ser curiosa:

Como se ve, los ilustres viajeros, al hacer la descripción del palacio de Callo, hacen también sus comentarios extensivos a las construcciones similares de nuestros indios primitivos. No encontramos la ornamentación recargada de las de los mejicanos, por ejemplo; sólo hay la severidad de la línea horizontal, la sobriedad del natural adorno producido por las líneas que forman la trabazón de las piedras, algunas ligeras salientes de piedra cilíndricas o cónicas perpendiculares a la pared; pero ni una faja, ni siquiera una greca, menos la exuberante y cargada ornamentación de otros pueblos.

El palacio de Callo ha sido visitado y estudiado por no pocos americanistas y arqueólogos, algunos de los cuales han trascrito en sus obras los planos de ese edificio. Pero cosa curiosa el plano de Osculati que lo conocemos en la obra de Villavicencio no se parece al de Juan y Ulboa, y estos nada tienen de semejante con el de Humboldt, que es, a juicio de acreditados arqueólogos, el más exacto. Extractemos de Humboldt y de Marcos Jiménez de la Espada la descripción del monumento.

A tres leguas del volcán Cotopaxi y a 3.160 metros de altura sobre el nivel del mar, al pie de una colina llamada Callo existe el palacio que debió estar compuesto de cuatro cuartos: dos al Norte y dos al Sur, de 13 metros de largo por 5,50 de ancho; dos graneles murallas: al Este una, y al Oeste otra que con los cuartos formaban un gran patio casi cuadrado de 30 metros por largo, más o menos, al que se penetraba por cuatro puertas abiertas en la mitad de cada frente. Los muros tienen un ancho de un metro, son de piedra, negra con manchas rojas, media esponjosa, producto volcánico que se —8→ encuentra mucho en las llanuras de Mulaló y con el que se construyen todavía hoy muchas de las casas de toda la región de Latacunga.

Unas piedras son cuadradas, de 25 centímetros por lado y otras rectangulares, de 25 centímetros, por 50 centímetros. Con esta clase de piedras están hechas las dos caras del muro, cuyo centro lo han llenado de piedras brutas, de todo tamaño y arcilla. La cara de los molones del frente exterior de las murallas es convexa y pulida con gran cuidado; en cambio, la de las piedras del interior de los cuartos es áspera, según Marcos Jiménez de la Espada, para dar lugar a enlucirla con arcilla, como en Caranqui e Inga Pirca lo notó el doctor Rivet. Las puertas tienen sus jambas inclinadas, formando una especie de trapecio a la manera etrusca o egipcia. El dintel lo constituía una sola piedra no pulimentada. Los cuartos, en su interior, tenían nichos de 50 centímetros de profundidad, de la misma forma que las puertas. Estos nichos eran 18 en cada cuarto del lado occidental; en los del oriental, no había. Alternando con ellos, y en la misma hilera de piedras que formaban el dintel de los nichos, había unas piedras salidas de forma cilíndrica o algo cónica perpendiculares a la pared y formando un solo bloque con la piedra puesta entre los dinteles de los dos nichos adyacentes. Todo exactamente como en Inga Pirca.

¿A qué estaba destinado este edificio? Gonzáles Suárez y Jiménez de la Espada le dan un destino religioso: el edificio era un templo en que se rendía culto al Cotopaxi. Cieza de León lo designa con el nombre de aposentos de Mulahaló, y dice que servían «para alojamiento del Inca y de sus capitanes, en el curso de sus viajes, y de almacenes de provisiones de toda clase para la tropa»

. Esta opinión parece más segura, con tanta mayor razón cuanto que en donde es hoy la ciudad de Latacunga tenían los incas un rico palacio, un templo al sol y un monasterio de vírgenes, que según el testimonio de Cieza de León, que los conoció, aún destruidos conservaban algo de su antiguo esplendor; en sus muros había restos de laminas de oro y otros objetos magníficos, esculpidos en las paredes.

Otro de los grandes monumentos que en nuestro país representaba la arquitectura incaica era el de Inga Pirca, situada a dos leguas al este del pueblo de Cañar. Este edificio hasta mediados del siglo XVIII estaba casi íntegro y muchos viajeros, geólogos y arqueólogos lo estudiaron y describieron; mas hoy se encuentra en un estado de completa destrucción; apenas quedan sus vestigios. La Condamine es quien más completa y extensamente lo describe, lo mismo que Humboldt, Juan y Ulboa y el sabio Caldas. El doctor Rivet que lo visitó, lo estudió e hizo levantar su plano con sus compañeros de la misión geodésica francesa (1889-1906), creo que el plano y la descripción de La Condamine son de gran exactitud y claridad, los únicos que pueden dar idea del estado primitivo del edificio. A fin de no alargarnos, vamos a condensar la descripción del sabio geodésico francés, completándola con las observaciones del señor doctor Rivet.

La fortaleza de Inga Pirca constaba de un gran terraplén oval más o menos de 5 metros de altura, 15 metros 60 centímetros de ancho y 39 metros de largo, en la mitad del cual había una habitación cuadrada que —9→ sin duda, servía de atalaya para el cuerpo de guardia. En el lado norte, la terraza que sostenía el terraplén estaba reforzado con una segunda terraza angosta. Todo este conjunto se hallaba revestido de una muralla de 0, 95 metros de espesor, de piedras de una especie de granito, bien cuadradas, bien unidas y sin ninguna apariencia de cemento; pero pegadas con una especie de argamasa bastante fina, empleada en pequeña cantidad, como lo hace notar González Suárez y el doctor Rivet que pudo cerciorarse que el muro de circunvalación de la fortaleza estaba en efecto formada de un revestimiento exterior e interior de piedras bien ajustadas entre las cuales se ha apilado arcilla. Humboldt asegura que con ayuda de un cuchillo logró sacar de entre los intersticios de las junturas pedazos de una especie de cemento formado de una mezcla de piedrecitas y de arcilla que hacía efervescencia con los ácidos.

El procedimiento de la construcción incásica se halla perfectamente descrito por Cobo, dicen los señores Verneau y Rivet y transcriben las siguientes palabras del cronista:«Decimos que los indios no usaban de mezcla en estos edificios, sino que todos eran de piedra seca, lo uno porque no los hacían de cal y arena (que no conocieron este género de mezcla), y lo otro, porque por la haz exterior ajustaban las piedras sin poner cosa entre ellas; mas no porque dejasen de estar por en medio unidas con alguna mezcla, que si lo estaban para henchir los huecos y a fijar las piedras; y lo que echaban era cierta greda colorada y muy pegajosa que ellos llamaban Llanca, de que hay abundancia en la comarca del Cuzco; lo cual observó yo viendo derribar un pedazo de aquella pared del dicho monasterio de Santa Catalina, para edificar la iglesia que ahora tiene»

.

Los indios conocieron muy buenas mezclas para unir las piedras. Según Gómara (Historia general, capítulo 194) utilizaron la piedra de cal que llamaban iscu y, quemándola, la mezclaban con un cierto betún, de lo que resultaba una pasta fina y glutinosa a manera de la cola.

Las hileras de piedras en Inga Pirca son exactamente paralelas y de la misma altura, lo que no se nota en Callo, sus junturas serían imperceptibles si la superficie exterior de las paredes no fuera almohadillada, para lo cual la cara anterior de cada piedra es ligeramente convexa y cortada a bisel sus bordes con un trabajo admirable de paciencia en quienes no disponían de útiles e instrumentos adecuados.

Se subía a la explanada por dos rampas, una septentrional y otra meridional, paralelas a lo largo del terraplén en el que se hallaba una habitación casi cuadrada de 7 metros 80 x 7 metros 15, dividida por un muro en dos partes iguales, largas y estrechas, sin ninguna —[Lámina II]→ —10→ comunicación y a las que se entraba por dos puertas iguales de 0.97 de ancho en la base y 1 metro 95 de alto, situadas al frente de las dos extremidades semicirculares de la plataforma. Fuera de estas rampas, había también una doble escalera de 6 escalones que conducía a la plataforma de la elipse2.

Quito. Convento de San Francisco. Miguel de Santiago. Uno de los cuadros que simbolizan los siete sacramentos, las siete virtudes, los sietes vicios, las siete peticiones del Padre Nuestro y las obras de la misericordia.

[Lámina II]

Los muros todos del edificio son de piedra. En la parte del edificio, que llama La Condamine Cuerpo de Guardia, era de notar que las esquinas de los muros no estaban formadas por medio de piedras entrantes y salientes para hacer la trabazón de las dos paredes, sino gracias a unas piedras largas que atravesaban las murallas al sesgo u oblicuamente. La parte de estas piedras que se hallaba entre los dos muros era maciza y tallada, del mismo grosor que las que formaban las paredes; pero la parte que atravesaba de un muro al otro era adelgazada, redondeada, en forma de cilindro, más o menos del grosor del brazo. Las piedras más grandes que en esas ruinas se encuentran son las de los dinteles de las puertas y no miden sino 1,95 metros. En los dos cuartos del Cuerpo de Guardia, en el interior hay formados, a la altura de apoyo, unos nichos de forma cuadrada de 0,40 x 0,43, como armarios.

Debajo de este terraplén o plataforma oval en el que estaba el Cuerpo de Guardia, había una gran terraza revestida de piedras como el terraplén que, partiendo de la extremidad occidental de este avanzaba en saliente primero hacia el Norte y volteaba después en ángulo recto hacia el Oeste, prolongándose en una longitud de 27,30 metros formando una cortina cuya extremidad occidental se apoyaba en una especie de bastión cuadrado, compuesto de dos flancos y un frente. Después continuaba sólo una muralla sencilla, que siguiendo las sinuosidades del terreno siempre y su parte más elevada, tornaba al Este por el Sur haciendo un semicírculo para llegar a ser en seguida paralela a la longitud del terraplén.

Dentro de esta muralla total había un conjunto de edificios divididos en cuatro patios, con habitaciones de diversas clases, según se hallaban destinadas al Inca, a sus oficiales o a su gente. Algunos de los cuartos o habitaciones tenían mejor aspecto: las jambas y dinteles de las puertas de la galería que a ellos conducía eran de un trabajo más fino, las junturas de sus piedras, más imperceptible y la altura de esas puertas de 2,50 metros, por lo que parece que estaban —11→ destinadas para el paso del Inca que, según dicen las crónicas, era llevado en andas por sus súbditos. Además abajo de cada jamba, junto a tierra y un poco adentro, había dos huecos de 15 centímetros, 2, algo redondeados y distantes uno del otro algunos centímetros. Estos dos huecos penetraban 0,16 metros en el espesor de la piedra y se comunicaban en su interior a 0,16 metros de la superficie exterior de la muralla. Su plano horizontal tenía casi la figura de herradura. Es de suponer que estos huecos servían para cerrar las puertas y suplían a los goznes, de los cuales no se encuentra vestigio. Parece que las puertas eran levadizas y que para cerrarlas se las aseguraba con correas o cadenas de metal pasadas por el canal practicado dentro de la piedra, a manera de candado.

Examinando cuidadosamente la manera cómo están hechas las paredes de las habitaciones, dice La Condamine, que no solamente no son exactamente paralelas dichas habitaciones, o construidas en ángulo recto, unas en relación a otras, sino que cada una en particular tiene sesgos u oblicuidades que manifiestan a las claras que eran hechas a simple vista, sin escuadra ni la menor práctica vulgar que dirige al obrero más inútil en las obras más ordinarias.

Las solas destinadas al Inca y su familia tenían 9,75 metros por 4,55 metros y había en el interior de ellas, hechas en los muros, a la altura del apoyo, diez y nueve nichos profundos de 0,43 metros semejantes a los del Cuerpo de Guardia de la Fortaleza.

Lo mismo que en las paredes del palacio de Callo, las de Inga Pirca están talladas con cuidado en su cara exterior, mientras que en el interior están simplemente cuadradas porque las cubrían con un revestimiento de estuco amarillento mezclado de paja desmenuzada y pintado de rojo pálido, cosa que parece era común en los monumentos incásicos.

Además de estas y otras construcciones en ruinas de los incas, entre las que no debemos olvidar las enormes y colosales de Dumma Para, en el pueblo de Cochapata (Azuay) tenemos otras más de los tiempos precolombinos repartidas en el territorio de la República, desde las cabañas primitivas en Huaca, construidas de tierra hasta las ruinas de Paredones en Cañar, restos según González Suárez de un templo proincaico, levantado por los cañaris a la laguna de Culebrillas, y de un tambo según Verneau y Rivet, y las curiosas ruinas del Jubones, obra tal vez de los cañaris o los paltas y las construcciones talladas en las rocas como el Inga Chungana y el Yana Cauri en la provincia de Cañar.

Es de notarse la curiosa distribución de los departamentos, principalmente en el Inga Pirca, la ausencia en los muros de vanos, reservados sólo para el interior del edificio; lo cual, sin duda, unido a la espesa solidez de las murallas de piedra negra y al solitario ambiente formado por el paisaje en que solían colocar estos edificios reales los arquitectos indígenas, paisaje sosegado, triste, rodeado de ríos, como el de Inga Pirca o defendido por un cerro como el palacio de Callo produce la impresión cierta y lógica en el visitante que el edificio que tiene ante su vista es una verdadera fortaleza.

—12→No conocieron los arquitectos indígenas primitivos del Ecuador la bóveda angular, como los mejicanos3, hecha de grandes losas que descansan una sobre otra, pero sí conocieron como los etruscos la utilización del adobe o ladrillo secado al sol. El adoratorio de Cayambe era de adobes, de forma circular, de un diámetro de ocho toesas o sean 18 a 19 varas, una altura de 5 o 6 varas y de un ancho de 1 vara ⅔4.

Es lástima que muchos interesantes monumentos incaicos y preincaicos se hayan totalmente perdido, como los edificios de Cayambe y el Quinche, los monasterios, fortalezas y palacios de Caranqui, Quito, Latacunga, Riobamba, Tomebamba. Los incas construían monasterios de vírgenes llamados pasñan huasi en los que se encerraban no menos de 200 y muchas veces 600 y 800 personas, entre vírgenes y gente de servicio. Los palacios reales fueron célebres y su grandeza y lujo han sido ponderados por los mismos cronistas españoles. Ya hemos visto lo que queda del de Hatun Cañar o Inga Pirca; del de Caranqui no queda sino una pared y ligeros vestigios; del de Quito, nada. Ni un solo resto de los templos famosos de Tomebamba, Quito, Manta, que según el decir de los cronistas eran sólo un poco menos ricos que el de Pachacamac; nada tampoco, de los de la Puná, Riobamba y otros. Y así como han desaparecido los templos y monasterios, no ha quedado también rastro de las muchas fortalezas o pucarás y de esa innumerable cantidad de tambos y almacenes reales. Queda ahora respecto de algunos de esos edificios la acción y buena suerte de los arqueólogos para poder vislumbrar algo de lo que fueron.

Ya el señor Jijón y Caamaño excavó e hizo estudios interesantes en Riobamba, en donde descubrió hasta tres civilizaciones superpuestas; el señor Max Uhle acaba de descubrir las ruinas de la antigua Tomebamba, la segunda ciudad del gran imperio incásico, y el señor Jacinto Pankeri, de reconocer las ruinas de la antiquísima ciudad de Tiquizambí. Los reconocimientos arqueológicos del señor Pankeri y las excavaciones del señor Uhle se realizan por encargo de la Academia Nacional de Historia y son costeados por la munificencia de su director, don Jacinto Jijón y Caamaño.

Quizás con todas éstas y otras contribuciones arqueológicas pueda rehacerse mejor la arquitectura precolombina en el Ecuador.

Los edificios de Tomebamba debían de ser magníficos; por más que González Suárez, sin duda para defender su opinión de que la antigua Tomebamba estaba en el Valle de Yunguilla, cuyas ruinas si son interesantes, son también pobres, se burla de las exageraciones —13→ de Cieza de León y los primeros cronistas castellanos que ponderaron su magnificencia. Los primeros resultados de las excavaciones del doctor Marx Uhle lo han comprobado, al parecer.

Débese tener en cuenta la importancia que la ciudad de Tomebamba tenía entre las capitales del gran imperio incásico para no tachar de muy exageradas las relaciones, naturalmente considerando la magnificencia de sus construcciones, no a través del estado actual de la civilización moderna, sino dentro del ambiente propio de su época. Las obras espléndidas, pues, de los aborígenes americanos eran diversamente espléndidas de las del siglo en que vivimos. Hecha esta advertencia oigamos a Cieza de León que en el capítulo XLIV de La Crónica del Perú al hablarnos De la grandeza de los ricos palacios que había en los asientos de Tomebamba de la provincia de los cañaris, dice: «Estos aposentos famosos de Tomebamba, que están situados en la provincia de los Cañares eran de los soberbios y ricos que hubo en el Perú, y a donde había los más ricos y primorosos edificios»

. Más abajo añade: