| Rom. de Roldán y Reinaldos. | ||

La situación de los principales personajes de nuestra historia era bien precaria. No hablemos de la infeliz condesa de Cangas, a quien no pudimos menos de abandonar a su triste suerte. Aun entre los que en el día ocupan nuestra atención había más de uno que no tenía motivos para estar contento con su estrella. Elvira, en primer lugar, llevaba continuamente clavado en el corazón el dardo que se ahondaba más mientras más esfuerzos hacía por arrancarle, y tenía no pocos motivos de inquietud y melancolía. La falta de la condesa, a quien echaba de menos entonces más que nunca, le recordaba sin cesar que tenía pendiente una acusación, en el éxito de la cual se hallaba comprometida, no sólo la vida del hombre a quien no podía menos de amar, sino la suya propia, pues era condición de tales juicios que había de morir el acusador o el acusado, si no en el combate, después de él. Elvira se hallaba libre en su cámara; pero lo debía a la buena opinión que había merecido siempre en la corte. Luego que se había dado a conocer a Abenzarsal, y éste había expuesto a Su Alteza sus circunstancias y las causas particulares que la obligaban a guardar secreto, se le había dejado en libertad bajo su palabra, con la única condición de haberse de presentar en el juicio, como acusadora, el día que Su Alteza tuviese a bien señalar, día que se retardaba ya demasiado, según lo que solía en tales casos practicarse. El vulgo de las gentes, sobre todo, que no había podido dar explicación ninguna a la acusación y circunstancias de la tapada, no sabía a qué achacar semejante tardanza, si no era a las brujerías de don Enrique de Villena. Mientras tanto, no era menos cierto que Elvira debía estar en la más cruel expectativa. La conducta de su esposo era incomprensible, al mismo tiempo, para ella; nunca le había dicho una palabra del encuentro en la cámara del astrólogo; semejante reserva, agregada a aquella tristeza misteriosa que le había dominado hasta el día en que había recibido la orden de caballería, manifestaba que tenía oculto algún proyecto, idea que no podía menos de hacerla temblar.

Hernán, por su parte, a quien saben nuestros lectores ocupado únicamente en llevar a cabo su venganza contra el doncel, no era más feliz. Había llegado a creer fijamente que Macías estaba prendado de su esposa; la pequeña escena que había pasado entre los dos en la capilla del alcázar no le podía dejar duda acerca de este particular; así pues, esperaba con impaciencia el momento de llegar a las manos entonces, que ya tenía permiso de su señor para defender su parte en el juicio de Dios. Con respecto a su esposa, debía estar seguro ya de que era la acusadora de don Enrique; pero justamente resentido de ese paso, tampoco la había hablado de este asunto, y como tan complicado con el otro que en un mismo día había él de morir, o castigar al atrevido y al objeto de su osadía, cuidábase ya poco de esto. No estaba seguro de que su esposa participase de la culpable pasión de Macías, pero eran tan vehementes sus sospechas, que ésta era la única razón por que no había temblado al considerar que o había de morir en el combate o había de morir su esposa si él vencía. Triste alternativa, por cierto, para otro a quien no hubieran tenido tan ciego los celos como al hidalgo. Entretanto trataba con la mayor dulzura a su esposa, porque creía que éste era, si había alguno, el medio de asegurar más la aclaración de sus sospechas. No viendo ella en él ninguna señal alarmante, se abandonaría más fácilmente y caería en el lazo que le tenía astutamente tendido.

Don Enrique de Villena no dejaba de estar inquieto tampoco. Cuando la fortuna se le presentaba tan favorable, cuando había conseguido romper los funestos cuanto incómodos vínculos que le unían a su esposa, cuando tenía asido ya el apetecido maestrazgo, un doncel aventurero y una dama extravagantemente heroica se habían atravesado en el camino de sus planes; si él hubiera tenido maldad suficiente, nada más fácil que haber quitado de en medio a toda costa tan importunos obstáculos como continuamente le aconsejaba el judío; pero ya hemos visto que el indeciso conde creía tener ya harta carga sobre su conciencia con la desaparición de doña María de Albornoz. El juicio de Dios le hacía temblar, no precisamente porque él estuviese convencido de que si el cielo tomaba cartas en el juego no podía estar nunca de su parte, sino porque creyendo más, como creía, en el valor de los combatientes para semejantes trances, que en la participación de la justicia divina, no podía menos de asustarle la idea de que el contrario era Macías, que pasaba con razón entre las gentes por caballero mucho más perfecto y cumplido que Hernán Pérez. Éste debía ser víctima probablemente de su temerario y generoso arrojo; y en este caso don Enrique, vencido en la persona de su campeón, tendría que recurrir a medios muy violentos, y que le repugnaban sobremanera, para conservar, no sólo el maestrazgo, sino también la vida. Hasta entonces había tenido la fortuna de retardar el señalamiento del día, pero esto no podía durar, porque la otra parte instaría, y porque la acusación había sido demasiado pública y la sentencia demasiado terminante para que pudiese sobreseerse en el asunto. ¿Habría algún medio de evitar que la parte contraria compareciese el día aplazado? Esto era lo que formaba el objeto por entonces de las maquinaciones de don Enrique de Villena, de su juglar confidente Ferrus y del astrólogo judiciario, En ese caso, tanto Elvira como Macías serían declarados infames, y reputados culpables de calumnia, y acreedores, por consiguiente, al castigo que habían reclamado en nombre de la ley contra el conde.

Macías era de todos el menos inquieto, y, sin embargo, el más desgraciado. Él debía pelear por su amada; pero el que pendiese la vida de aquélla del esfuerzo de su brazo, era para él una gloria, una fortuna inapreciable, antes que un motivo de inquietud, fuese Villena, fuese otro más valiente su contrario; y si Elvira no hubiera huido constantemente de sus miradas, si no le hubiese quitado todas las ocasiones de verla y hablarla, ¿quién como él? Pero desde la mañana en que había sido armado caballero Fernán Pérez, mañana en que había bebido tan copiosamente el veneno del amor, Macías estaba en un estado continuo de delirio y de fiebre que no le daba lugar a reflexionar que desde el punto en que el hidalgo había llegado a concebir la más leve sospecha, sólo su extremada circunspección podía excusar a la desdichada Elvira mortales sinsabores. El mísero no veía al hidalgo, no veía el mundo que le rodeaba. Ansioso de saber del astrólogo lo que le había querido decir la mañana de su presentación en la corte, después de su llegada de Calatrava, con sus misteriosas palabras, y no habiendo podido verificarlo por el funesto encuentro que en la cámara del judío tuviera, había vuelto a visitar a éste después de su curación. Abenzarsal, siguiendo el plan de enredar a los amantes en el laberinto de su pasión, aun a pesar del ciego temor del conde, pues trataba de salvar a éste mal su grado, no dudó en echar leña al mortecino fuego de, su esperanza.

-Decidme, padre mío, decidme -comenzó Macías-, ¿cuál es el sentido de vuestras fatídicas palabras? Esa corte, que me habéis anunciado siempre como un...

-Sí -le contestó Abenzarsal-; la primera vez que os vi conocí que la corte debía seros funesta.

-¿Funesta, Abenzarsal? ¿Pero a qué llamáis funesta vosotros? ¿Queréis decir que podrá acarrear mi muerte?... Porque eso, Abenzarsal, no sería lo peor que pudiera sucederme. ¿Qué causa os conduce a pensar... qué secreto mío?... Mucho me temo que esa ciencia de que os jactáis sea vana y...

-Escuchadme, joven temerario -interrumpió Abenzarsal-. Antes de soltar vuestra inexperta lengua, aprended a respetar lo que no entendéis. ¿Pensáis que puedo vivir ignorante de vuestras acciones, de vuestros deseos, de vuestros más secretos pensamientos? Decid, ¿os acordáis del día en que os dije que al anochecer encontraríais en mi cámara la satisfacción de vuestras dudas?

-Sí, sí; ¿cómo pudiera no acordarme? Sin el concurso de circunstancias que impidieron entonces una entrevista entre nosotros, ésta sería acaso excusada.

-Y bien, ¿y qué encontrasteis en mi cámara?

-¡Cielos! ¿Qué encontré? ¿Sería?...

-Joven incrédulo, ¿no encontrasteis el verdadero astrólogo que buscabais? ¿Quién os podía dar razón más satisfactoria de lo que intentabais preguntarme?

-Lo sabe todo, lo sabe todo -dijo para sí Macías-. ¡Ah! tu ciencia es cierta. Yo nunca dije a nadie una palabra. Abenzarsal, tomad ese oro; es cuanto traigo; satisfaced ahora a mis preguntas. ¿Me ama, adivino, me ama? ¡Calláis, santo Dios! ¡Oh! ¡Bien me lo temía!

-¿Y qué hicisteis que no se lo preguntasteis? ¿A qué preguntarme a mí lo que ella debe saber mejor que yo?

-Viejo artificioso, ¿os burláis de mi dolor? ¿No habéis conocido nunca una mujer? ¿Encontraréis una jamás que haya respondido sí, no, a vuestras inconsideradas preguntas? ¿No sabéis que la ficción y el silencio son el arte de las mujeres?

-Harto lo sé; estas canas de que veis cubierta mi cabeza no nacen impunemente.

-Y bien, si tanto sabéis, respondedme: ¿me ama o me desprecia? ¿Son sus miradas las peligrosas redes que las mujeres desvanecidas suelen tender a mil amantes, que tal vez aborrecen, o son las de una hermosa incapaz de engaño y de artificio? ¿Son sus ojos solos, o es su corazón también el que me mira? ¿Es buena o es mala? ¿Quién pudo conocer jamás a una mujer? ¿Soy su juguete, por ventura, soy sólo su trofeo, o soy, Abenzarsal, su vencedor? ¡Ah! cuanto poseo es vuestro. ¡Si me ama, decídmelo! Entonces la Corte no puede serme nunca funesta, porque aun muriendo, si muero amado, seré dichoso. Si no me ama, callad. Yo he oído decir que conocéis los hechiceros mil medios que inspiran el amor. Enloquecedla, Abenzarsal, haced vos lo que debiera mi mérito haber hecho; ámeme ella, y sea como quiera. ¿Qué condiciones son precisas? ¿Cuál es el premio de vuestro trabajo?... ¡Oh, Elvira, Elvira, cuánto me cuestas! ¿Necesitáis mi cuerpo, mi sangre? He aquí, herid y consultad mis venas... ¿Necesitáis mi alma? ¡Maldición, maldición! Haced que me adore, Abenzarsal, y tomadla bien. ¡Que me ame! ¡Que me adore, y todo lo demás después!

-Moderaos, joven arrebatado. ¿Qué motivos tenéis para tanta desesperación? ¿No arde siquiera en vuestro corazón una chispa de esperanza?

-¿Y cuándo muere la esperanza en el corazón del hombre? Yo la he visto mil veces; sus ojos me miraban y se detenían sobre los míos, como se detienen los de una amante sobre los de su querido. Cuando se encuentran nuestros ojos no hay fuerza que los desvíe. Nuestras almas se cruzan por ellos, se hablan, se entienden, se refunden una en otra. Pero ¡ah!, Abenzarsal, que huyen a veces, y su rostro airado...

-¿Airado habéis dicho? ¿Y qué más fortuna pedís? Cuando huyen sus ojos de los vuestros, entonces es cuando más os ama; entonces, doncel, os teme.

-¿Qué decís?

-No huye la indiferencia, ni se enoja. ¿Y nunca la habéis hablado?

-¡Ah! por mi desgracia una vez...

-¡Por vuestra desgracia! ¿Le dijisteis?...

-Menos de lo que siento, pero le dije...

-¿Y respondió?

-Mas ¡cómo respondió!

-¿Os respondió que no, que la ofendíais... que huyeseis... que?...

-¡Abenzarsal!

-¿De qué, pues, os quejáis? ¿Queríais, mozo inexperto y precipitado, que una mujer virtuosa, una mujer que debe a su esposo?...

-¡Abenzarsal! -gritó furioso Macías.

-Y bien. ¿Queréis que me ría en vuestra cara de esa locura? ¿No os enojáis ahora porque?... Yo creí que teníais muy sabido...

-Sí, sabido, sí; pero ¡ay del que se complazca en repetírmelo!

-En buen hora. ¿Queríais que esa mujer, cuyas perfecciones adoráis?...

-Entiendo, entiendo.

-Sed más confiado, señor, y menos impaciente. Vos mismo la hubierais apreciado en menos, y esto las mujeres lo saben. Quieren ser premio de la victoria, pero de una victoria reñida, porque cuando son vencidas, doncel, ellas mismas hallan disculpa a su flaqueza, disculpa que no encontrarían si no se defendiesen. Las menos virtuosas, Macías, quieren parecerlo hasta a sus propios ojos. ¿Qué sera, pues, las que realmente lo son?

-Sí, pero no confundáis a Elvira con...

-En buen hora, doncel. Si os habéis prendado de un ángel, id a consultar ángeles; yo sólo conozco el corazón humano.

-Judío, ¿y qué me aconsejáis?

-¿Necesitáis consejos después de lo que os he dicho?

-¿Es posible? Ah, padre mío, no me hagáis entrever la felicidad para arrancármela después más amargamente de entre las manos. Si mi constelación...

-Las constelaciones, doncel, mandan que tengamos frío en el invierno, y, sin embargo, si os sumergís en un baño de agua caliente en el corazón de enero, ¿no hubierais de sudar?

-¡Cierto!

-Andad, pues, y venced, si podéis, vuestra constelación. Ella se os anunció funesta. Hacedla vos venturosa.

-Explicaos más claro, padre mío... ved que...

-Doncel, os he dado cuantas explicaciones puedo daros. Recapitulad mis palabras y partid. Sólo os añadiré, y ved que no os hablo más en el asunto, que para vencer es fuerza pelear, por más que muchos que pelean no venzan. Vuestra constelación es funesta; en vuestra mano está, sin embargo, vencerla. Confianza y audacia. Adiós.

-¡Confianza y audacia! -salió diciendo Macías-; ¡santo Dios! ¿Serás mía? ¿Será mía alguna vez? -dos lágrimas, hijas de la terrible emoción y de la alegría que henchía su corazón, surcaron sus encendidas mejillas. Desde entonces el audaz mancebo revolvió en su cabeza cuantos medios podían ocurrírsele para tener una entrevista con Elvira; desde entonces no vio más que a Elvira en el mundo, y desde entonces pudiera haber conocido, quien hubiera leído en su corazón, que Elvira o la muerte era la única alternativa que a tan frenética pasión quedaba.

|

| Rom. de Zaide a Zaida. | ||

-Jaime -decía una mañana Elvira a su paje, que sentado a sus pies la miraba de hito en hito con ojos ora tiernos, ora indagadores-, Jaime, ¿te habló hoy Fernán Pérez a ti?

-¿A mí? Prima mía, ya sabéis que no soy santo de su devoción; siempre que me ve hablando con vos más de lo regular, hay motivo bastante ya para que tenga mala cara un día entero. Sin embargo, nunca le hice mal alguno; antes le deseo mucho bien, porque os le deseo a vos. Con que si no os ha hablado, lo que es a mí...

-¡Ah! tampoco; no sé qué secreta melancolía le devora desde la noche...

-Sí, aquella noche en que...

-No la recuerdes; mi falta de confianza acaso... el paso que di... si llegó a cerciorarse de que era yo...

-Pudiera ser, pero me parece que tiene alguna cosa más.

-¿Qué cosa?

-Yo he oído decir que los celosos hacen lo mismo que vuestro esposo.

-¡Jaime! ¿Será posible que Hernán Pérez abrigase la menor duda acerca de la virtud de su consorte...?

-No digo eso; antes creo todo lo contrario. Alguna vez le he solido sorprender hablándose solo a sí mismo; acaso me tenga rencor por eso... «Elvira me ama», decía antes de ayer cuando yo le encontré distraído, «me ama tanto como yo a ella; es imposible; no era culpable...»

-¿Eso decía?

-Eso le oí.

-¡Dios mío! ¡Cuán ingrata soy! Y en ese caso, esos celos que dices...

-Esos celos puede tenerlos de alguno, aun sin pensar que vos...

-¿De alguno?

-Escuchad. Ayer en la corte miró a un caballero, que conocéis, de una manera... ¡Ay! Si sus ojos hubieran sido rayos, con la velocidad del relámpago hubiera sido reducido a cenizas el caballero.

-¡Cielos! ¿Qué os hice para merecer tanto rigor?

-Y como se dice que ya en una ocasión ha tenido algún lance con el mismo caballero, y que sus heridas...

-Basta, Jaime, no despedaces mi corazón; tú que le conoces, tú que sabes cuán inocente soy...

-¡Oh! Si yo fuera esposo de la hermosa Elvira, ¡qué pocos cuidados me habían de dar los celos! ¡Cómo dormiría a pierna suelta! ¿No es verdad, prima?

Un estremecimiento involuntario fue la única respuesta de Elvira, y un profundo silencio, indicio de la mayor distracción.

-¿No es verdad, prima? -preguntó de nuevo el inexperto niño, volviendo a aplicar el dedo imprudentemente en la llaga-. Ello, por otra parte, a mí me da lástima.

-¿Qué te da lástima? -preguntó Elvira.

-Si vierais en qué estado está mi pobre amigo; el que solía llamar así...

-¿Qué amigo?

-¡Qué amigo queréis que sea! Si vierais qué rostro tan pálido... tan desfigurado... Por fuerza está muy malo... Si el amor es capaz de hacer tantos estragos, no quiero nunca enamorarme.

-¿Qué dices, Jaime?

-Lo que oís; sólo que yo no lo entiendo cuando oigo decir que Macías está así porque quiere bien. Yo os quiero bien; no os podrá querer él más, y, sin embargo, vame bien de salud. A pesar de eso, todos dicen que está enamorado.

-¿Lo dicen todos? ¡Imprudente!

-Un caballero tan aventajado, tan...

-Jaime, te he prohibido que me hables de él. ¡Por piedad!

-Bien, prima, bien; no os aflijáis. En confianza... -añadió sonriéndose-, es lo último que voy a decir... No tengáis cuidado... en confianza, se me figura que no estáis vos mejor que él...

Elvira se cubrió el rostro con su pañuelo y apretó involuntariamente la mano del pajecillo, que continuó:

-Yo os aseguro que si le vierais... y le hablarais...

-Jaime -dijo volviendo en sí Elvira y levantándose-, nunca, ni verle, ni hablarle... ni hablarme nada de él; lo he dicho ya.

-¿Tan delincuente puede ser porque os ama?...

-Porque es mi voluntad, paje. Callad.

-Pero haceos cargo de que si está enamorado, según dicen, ¿cómo puede él dejar de amar, ni qué culpa tiene? Yo no creía que fuerais tan rencorosa. ¡Ah! Si de ese modo pagáis el cariño de los que os quieren bien, os dejaré yo de querer...

-No hay remedio, Dios mío, no hay remedio -exclamó Elvira desesperada-. No he de volver los ojos donde no le vea. No he de oír hablar sino de él. Si no queréis, Dios mío, mi perdición, empezad por apartar su imaginación de mis ojos, su recuerdo de mis oídos. Yo os lo pido, y os lo pido de corazón. No quiero sucumbir, no quiero

-Ved, prima mía, que siento pasos, y que si llega alguien y os ve de esa manera, pensará que os he reñido yo a vos, en vez de reñirme vos a mí.

-Sí; voy a enjugar las lágrimas. Jaime, ríes, porque no conoces el mundo todavía; no crezcas, ¡ay! no salgas nunca de tu dichosa edad.

Dichas estas palabras, que dejaron un tanto cuanto reflexivo y meditabundo al pajecillo, que no veía muy claro qué peligro podría haber en crecer como todos habían crecido antes que él, retiróse Elvira por no ofrecer su rostro descompuesto en espectáculo a la persona que iba a entrar, si no engañaba el ruido de los pasos, que cada vez se oían más cerca.

Apenas había desaparecido, cuando un caballero, embozado en su capilla, entró mirando con espantados ojos a una y otra parte.

-Tampoco -dijo-, tampoco está aquí.

-¿Adónde vais, señor? -preguntó el paje, asombrado del desorden que reinaba en su fisonomía y en toda su persona-. ¿Adónde de esa suerte?

-Jaime, ¿eres tú? Pues bien, he de verla.

-¿Habéis de verla? ¿A quién?

-¿A quién? ¿Hay otra en el mundo por ventura? ¿Conoces tú otra?

-¿Estáis loco?

-Sí, lo estoy; estoy lo que quieras con tal que me la enseñes. Verla, no más verla. ¿Dónde está?

-¡Desdichado! ¿Y Hernán Pérez, señor?

-¡Ah! Hernán Pérez no vendrá. Ahora halconeaba con el Rey en la ribera. Me he perdido de propósito por encontrarla.

-¿Pero no veis cuán mal hecho es lo que hacéis?

-¡Mal hecho! ¡Mal hecho! ¡Siempre la reconvención, siempre el deber y siempre la virtud! ¿Quién te ha dicho, paje, que estoy obligado a hacerlo todo bien? ¡Peor hecho es ser ella hermosa!

-¡Qué palabras! Pues advertid que ver a mi prima es imposible.

-¿Imposible? -repitió con una amarga sonrisa el doncel- ¿Por ventura no está?

-Estar... -respondió con algún embarazo el paje-. Eso... Mirad: está; pero si queréis creerme, es como si no estuviera. Para vos debe ser lo mismo.

-¿Por qué?

-Porque está mala. ¡Ah, señor, si la vierais...! Tened compasión...

-¡Compasión! ¿La tiene ella de mí? Pero, Jaime, ¿qué mal, qué dolencia?...

-Yo no sé. Se entristece, no duerme, no come, llora...

-¿Llora? ¿Sufre?

-Ya veis, pues, que es imposible.

-Ahora más que nunca la he de ver.

-¿Qué habláis? Yo creía que con deciros...

-¡Ah! ¿conque me engañas, paje?... ¿No es cierto cuanto me dices?...

-Como el evangelio, señor caballero; pero... en una palabra, díjome no ha mucho... Mas, aguardad. Si no me engaño, ella viene...

-¿Ella? ¿Elvira?

-Salid, pues; ved que no gustará...

-¡Que salga! No, paje, no.

-Pero reparad... ¡Anda con Dios! ¡Allá os avengáis! Yo no pude hacer más -dijo el paje encogiendo los hombros al ver que Macías, apartándole con brazo poderoso, se dirigía hacia donde sonaba el ruido de los pasos.

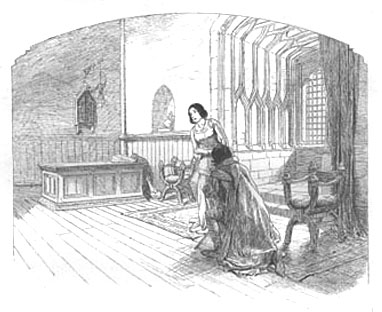

-¿Qué altercado es ése, Jaime? -salió diciendo Elvira-. ¡Santo Dios! -añadió en cuanto vio al doncel, que arrodillado ya a sus pies parecía implorar el perdón de su audacia y su descortesía-. ¡Qué imprudencia, señor, y qué osadía! ¿Qué hacéis? ¿Vos en mi habitación?

-Sí, bien mío -respondió Macías-. Vana es ya la porfía. Inútil la resistencia; yo os amo, Elvira.

-¡Ah! ¿qué intentáis? Alzad, señor; volveos.

-¿Adónde queréis, Elvira, que me vuelva? -dijo Macías, levantándose y estrechando entre sus manos las de su amante-. El mundo entero está para mí donde estáis vos. No hay mas allá.

-¡Silencio! Si mi esposo...

-Elvira, no temáis...

-Salid. Os lo ruego, os lo mando.

-¡Delirio! ¿Os parece que cuando me decidí a acción tan aventurada, cuando me expuse y os expuse a vos misma a los riesgos de esta entrevista, fue para volverme después de lograda?

-Yo tiemblo, Jaime -dijo Elvira-, si por ventura oyeses...

-Perded cuidado, prima mía... -respondió Jaime.

-Corre, sí; si le vieses venir...

-Jaime os probará fidelidad.

Dicho esto, salió el inteligente pajecillo, bien resuelto a ejercer la más activa vigilancia para evitar que la locura imprudente del doncel acarrease a su prima más funesta consecuencia que la de haber de convencerle de cuán temerario era el paso que acababa de dar en aquel momento. Macías dirigió al paje, que desaparecía, una mirada en que se podía leer claramente una larga acción de gracias al cielo, que le proporcionaba por fin aquella secreta ocasión de vencer el desdén de la señora de sus pensamientos.

-¡Ah!, Macías, si sois generoso, si sois caballero, oíd mis ruegos por piedad. Idos. Soy mujer, y os lo ruego. A vuestras plantas si queréis...

-¡Elvira! -gritó Macías fuera de sí, levantando a la hermosa Elvira-. Oídme. Un momento no más. Oídme y partiré. Tres años, señora, hace que os vi la vez primera; tres años os amé, y os amo, yo os lo juro, como nadie amó jamás; igual tiempo callé. Mil veces fue a escaparse de mis labios la palabra fatal; mil veces la sofoqué; la inmensidad de mi amor la ahogó en el fondo de mi corazón. Mis ojos, sin embargo, os lo dijeron. ¿Cómo imponerles silencio? Ellos hablaron a mi pesar. ¿Por qué los vuestros me respondieron? Callaran ellos y muriese yo callando. Ellos me animaron, empero. Bien lo sabéis, señora. Mi amor es obra vuestra.

-¿Mía? ¡Ah! ¡Sed, doncel, más generoso!

-¿Pedísme generosidad? ¿La usasteis vos conmigo? ¿Vos me pedís virtudes? Pedid amor, señora. Es lo único que os puedo dar; amor, y nada más. Si es virtud el amar, ¿quién como yo virtuoso? Si es crimen, soy un monstruo.

-¡Silencio!

-¿Por qué? ¿Pensáis que la Naturaleza ha podido imprimir con caracteres de fuego en el corazón del hombre un sentimiento sublime, un sentimiento de vida, eterno, inextinguible, para que se avergüence de él? ¡Ah! No la hagáis injuria semejante. Cuando lanzó la mujer al mundo, la amarás, dijo al hombre; inútil es resistirla. Sus leyes son inmutables, su voz más poderosa que la voz reunida de todos los hombres. Os amo, y a la faz del mundo lo repetiré; harto tiempo lo callé...

-¿Pero podéis ignorar, Macías, que mi estado?...

-¿Vuestro estado? Preguntadle a mí corazón por qué latió en mi pecho con violencia cuando os vi por la vez primera. Preguntadle por qué no adivinó que lazos indisolubles y horribles os habían enlazado a otro hombre. Nada inquirió. Yo os vi, y él os amó. ¿Por qué, cuando dispuso también de vuestra hermosura? Si sólo para un hombre habéis nacido, ¿por qué os dio el cielo belleza para rendir a ciento?

-Vos deliráis, Macías.

-Si es delirio el amaros, deliro, y deliro sin fin. Si en mis acciones, si en mis palabras echáis de menos por ventura la razón, vos la tenéis sin duda, que vos me la robasteis. Vuestros son también mi locura y mi delirio.

-Falso es, Macías, lo que habláis; es falso. Ni vos me amáis ahora ni me amasteis jamás. ¿Dónde aprendisteis a amar de esta manera? Me veis, y vuestros ojos, funestamente clavados en los míos, están diciendo a todo el mundo: ¡Yo la amo! Corro al campo a buscar la tranquilidad que en vano me pide mi corazón en la ciudad, y allí Macías, allí donde yo voy. Veis a mi esposo, que al fin, Macías, es mi esposo, es cosa mía, y hacéis gala de decir a las gentes con vuestras miradas: Porque ella es suya le aborrezco. ¿Y por qué, imprudente, no he de ser suya? ¿Qué hizo él acaso para merecer tanto odio? ¿Qué hacéis vos que él no haya hecho, y antes, doncel? ¿Gustáis de mí, decís? También él lo decía. ¿Puede ser en él crimen el amarme, y en vos?...

-Crimen, sí, crimen imperdonable, que sólo con mi sangre o con la suya...

-Basta ya, temerario. ¿Y vos me amáis, doncel? ¡Y vos me lo decís! ¿Os encuentra ese esposo a mis plantas casi, no hunde su acero en vuestro corazón, como debiera sin duelo alguno, y vos le provocáis y osáis contra él alzar el insolente acero? ¿Eso es amar, Macías? Nadie hay en la corte que al pronunciar vuestro nombre no pronuncie el mío al mismo tiempo. ¿Por qué esa unión fatal? Vuestra imprudencia acaso...

-¡Mi imprudencia!

-Y no contento con perderme para siempre, no contento con haber llenado de luto mi corazón, con haber hecho de mis ojos dos fuentes de lágrimas inagotables, ¿osáis aún, a riesgo de ser hallado, traspasar el dintel de mi puerta, osáis comprometer mi vida..., mi honor?...

-¿Yo, Elvira? ¡Maldición sobre mí!

-¿Eso es, decidme, lo que debía yo prometerme de ese amor tan decantado? ¡Ah!, Macías, si os amara, ¡cuán infeliz sería!

-¡Si me amara!

-¡Cuán infeliz! Vos mismo habéis cavado entre los dos un abismo insondable...

-Abismo que se llenará, que yo traspasaré, o donde entrambos nos hundiremos. Me amas, Elvira, me amas. Tu llanto, tus acentos, esa voz trémula y agitada, la tempestad que anuncian tus palabras son señales harto ciertas que descubren el volcán inmenso que arde en tu corazón. Si fui imprudente, lo confieso, tú tuviste la culpa. ¿Por qué no me inspiras una de esas débiles pasiones, un amor pasajero, de esos que es dado al hombre disimular, de esos que no se asoman a los ojos, que no hablan de continuo en la lengua del amante, de esos que pasan y se acaban y dan lugar a otros? ¡Ay! Tú lo ignoras, Elvira. Hay un amor tirano; hay un amor que mata; un amor que destruye y anonada como el rayo el corazón en donde cae, que rompe y aniquila la existencia, y que es tan fácil de encerrar, en fin, en lo profundo del pecho, como es fácil encerrar en una vasija esos rayos del sol que nos alumbra.

-Macías, ¡por piedad!

-No; sufre ahora, que yo sufrí también, y sin consuelo y sin indemnización y sin premio. Una vez no más te hablo en la vida, pero me has de oír. ¿Temes el mundo? Bien. Habla, es verdad, habla imprudente lo que sabe, lo que no sabe, lo que existe y lo que acaso jamás existirá. Témele tú en buen hora. Yo le aborrezco. Huyamos de él, huyamos para siempre. Una lanza para mí y un caballo para los dos. Basta.

-¿Qué escucho? ¿Adónde queréis llevarme?

-Donde no haya hombres, Elvira; donde la envidia no penetre. Una cueva nos cederán los bosques; amor la adornará; tú misma con tu presencia. Sólo nosotros hablaremos de nosotros. El león allí no contará a la leona, con maligna sonrisa, que Macías ama a Elvira. Las fieras se aman también, y no se cuidan como el hombre del amor de su vecino. El viento sólo lo dirá a los ecos, que nos lo repetirán a nosotros mismos. Ven, Elvira, bien mío.

-Macías -dijo Elvira desasiéndose de los opresores lazos del doncel-, vos os dejáis llevar de vuestro loco arrebato. Vos me tuteáis...

-¿Y qué importa, señora, que no se tuteen nuestros labios, si nuestros ojos se tutean?

-¡Ea! partid, dejadme -añadió Elvira con una emoción difícil de explicar-. Por la última vez, dejadme.

-Decidme que me amáis y partiré. Una vez sola, una vez; decidme que he de volver a veros, que he de volver a hablaros...

-Soltad; es imposible.

-Amadme, Elvira, ¡por piedad!

-¡Nunca! ¡jamás! Os aborrezco.

-¿Me aborrecéis? ¿No hay en el cielo rayos? ¿No hay quien me mate? ¡Hernán Pérez!

-¿Qué hacéis?

-Llamarle. Lleve mi vida quien se llevó mi dicha. ¡Hernán Pérez!

-¡Teneos! Macías. Bien; yo...

-Acaba, acaba.

-Yo os... imposible, jamás. Os aborrezco.

-¿Y lo dices llorando? Tus lágrimas ardientes corren hasta mis manos. Huyamos. Los amantes son sólo, Elvira, los esposos... Inútil es la lucha...

-No, no. Macías, hay un Dios. Hay un Dios que nos ve. Mi deber es primero. ¡Santo Dios! -exclamó prosternándose la desdichada Elvira-, dadme fuerza y virtud. Sola no basto a resistir.

-¿Qué escucho? ¡Es mía, es mía!

Macías estrechaba sobre su corazón a la infeliz Elvira, que exánime y sin sentido no oponía a su loco arrebato más resistencia que la pasiva inmovilidad del estupor y del asombro.

-Él viene -gritó de pronto una voz harto conocida a los oídos de Macías y de Elvira-. Él viene -repitió de allí a un momento. Así resonó en el corazón del doncel, como el eco lúgubre del bronce que anuncia al amante parado en la playa la despedida del buque que lleva consigo el tierno objeto de sus ansias.

-¿Viene, Jaime?... -preguntó Elvira fuera de sí-. ¡Dios mío! Salid, señor, salid. ¿Veis a qué extremidad me reduce vuestra imprudencia?

-Decidme, pues -contestó Macías deteniéndola aún-, decidme una palabra sola de consuelo.

-¡No, no! -contestó Elvira mirando a todas partes con la mayor agitación.

-Ved que no es tiempo ya -repitió el pajecillo, mirando por entre los coloreados vidrios de una rasgada y gótica ventana.

-¡Mi honor, mi honor, Macías! -exclamó Elvira.

-Hablad pues...

-Bien, sí; lo que gustéis diré, pero ocultaos.

-Sólo por ti...

-¡Hacedlo, por mí! Sí. Ved ese gabinete. Armas es lo que hay dentro. Rara vez llega a él. Presto; ocultaos.

Echó Macías una ojeada de dolor a Elvira y otra de despecho hacia la puerta por donde debía tardar muy poco en entrar el hidalgo; impelido, sin embargo, por el brazo de Elvira, que suplicante le rogaba con lágrimas en los ojos, que salvase su honor, ocultóse en el gabinete y cerróse por sí misma tras él la pesada puerta.

-¡Dios mío! -exclamó Elvira-. ¡Perdón, perdón! ¡Vos veis, Señor, mi inocencia desde los cielos! ¡Dadme valor para la amarga prueba que me falta!

No bien había acabado de decir estas palabras y de enjugar precipitadamente las lágrimas que se habían agolpado a sus ojos, rogó al pajecillo, no menos asustado que ella, que no se separase de su lado en aquel crítico momento, en que necesitaba su serenidad toda y la de un amigo además, para no revelar ante los perspicaces ojos de su marido la terrible emoción que dominaba en su pecho. Poco después entró Hernán Pérez.

El lector nos perdonará si dejamos para otro capítulo la prosecución del cuento de las cuitas de la infeliz Elvira.

|

| Infierno de los enamorados. | ||

Suponemos de buena fe que pocas de nuestras lectoras se habrán encontrado en la situación de Elvira, si bien no nos atreveríamos a asegurar otro tanto de nuestros lectores con respecto a la del encerrado doncel. Era, efectivamente, aquélla bastante extraordinaria. En balde había dirigido la virtud más rígida todas las acciones y palabras de Elvira; en balde había resistido, a costa de los mayores tormentos, a la encendida pasión de su imprudente amante. Una inexplicable fatalidad pesaba sobre ella y sobre cuanto la rodeaba. Ella había inspirado inocentemente una pasión frenética, que sólo podía emponzoñar su vida o adelantar su muerte; pero semejante a la abeja, que se lastima al picar y deja perdido el aguijón en la herida que hace, Elvira no había ganado el corazón del doncel sino a costa del suyo. Más virtuosa, como mujer, luchaba más tiempo; pero luchaba con un enemigo más fuerte que ella, y sólo la mano del Todopoderoso, que acababa de implorar, podía salvarla del hondo precipicio que ante sus pies miraba. Amaba a su esposo por otra parte; y ¿cómo no amarle? Era, pues, tan inocente como desgraciada.

La misma fatalidad que pesaba sobre Elvira había alcanzado al doncel. Había bebido sin saberlo la ponzoña que corría por sus venas. Largo tiempo había luchado también el deber con el amor; pero un concurso de circunstancias no buscadas le habían venido a poner en tal estado, que así le era fácil sacudir el yugo, como le es fácil a la débil paloma desasirse de las crueles garras del sacre devorador.

La puerta del gabinete donde Macías había entrado era compuesta de dos altas hojas, construidas según el gusto gótico, o por mejor decir, góticos arabescos, que tenían entonces todos los adornos arquitectónicos. Pero en cada una de sus hojas una ventanilla cerrada por una cruz de hierro, y puesta a la altura poco más o menos de una persona, proporcionaba desgraciadamente al caballero la deplorable facilidad de ver cuanto pasaba en la cámara donde los dos esposos estaban, no pudiendo ser él visto a causa de la oscuridad en que se hallaba sepultado aquella especie de astillero o gabinete de armas, que no tenía más luz que la que del salón inmediato recibía.

El semblante pálido y deshecho de Elvira, sus ojos encendidos de llorar, una indefinible tristeza que oscurecía sus facciones, como una nube oscurece el día, y cierta agitación particular, hija del temor y del cuidado con que entonces estaba, la hubieran hecho interesante a los ojos de cualquiera por indiferente que hubiera sido a los tiros del amor. Hacía tiempo, por el contrario, que no había tenido Hernán Pérez un día que tanto hubiese contribuido a disipar su natural melancolía. Había cazado con Su Alteza y con don Enrique de Villena, que ambos a dos le habían colmado de favores; aquélla había sido la primera vez que se había hallado en público en calidad de caballero, y el corazón del hombre es harto débil para no lisonjearse de semejantes distinciones. Deseaba partir con una persona querida su satisfacción; y ¿con quién mejor que con su esposa? Dirigióse a ella con un semblante más animado y franco de lo que comúnmente solía.

-He tardado, ¿no es verdad, Elvira? -dijo acercándose a ella con un hermoso azor en el puño izquierdo-. ¿He tardado?

-No, Hernán; antes paréceme que habéis venido...

-¿No me esperabais todavía? Esta es la suerte de los maridos. Nunca se los espera.

-¡Santo Dios! -dijo para sí Elvira, hasta cuyo corazón había penetrado esta casual alusión.

-¿Estáis triste, Elvira? -continuó Hernán acariciando al pájaro distraídamente- Cualquiera diría que habíais cometido alguna acción de que tuvieseis que avergonzaros. Si os hubiera sorprendido con un amante no tendríais la cara más lastimosamente melancólica. Si he venido a haceros mala obra...

-¡Esposo mío! -exclamó Elvira, destrozada en su interior- Sabéis que ha tiempo que la debilidad de mi cabeza...

-Tenaces son esos males de cabeza y terribles -añadió Hernán-. También está triste este pájaro. Miradle, Elvira. Su Alteza acaba de cambiármele por el mío; ha cazado tan bien esta mañana que ha querido quedarse con él. Nos ha encantado a todos. ¿Queréis creer que cuantas veces le ha soltado Su Alteza y don Enrique de Villena, otras tantas ha vuelto con la presa? Sólo una vez que le solté yo se vino con las garras vacías. Sobre eso quiso Su Alteza darme vaya. «¡Ea!, dijo, Vadillo, hoy no estáis para cazar. Hoy no cogeréis pájaro ninguno...» ¿Qué tenéis, Elvira?... Sobre eso fue tal la rabia que concebí, que se lo ofrecí al Rey, y de buena voluntad. Efectivamente no era mi estrella cazar hoy. De ahí a poco Su Alteza se empeñó en que le soltara su doncel favorito... y también cazó; pero yo nada. Verdad es que Macías caza bien. Pero, esposa, ¿os alteráis? Esa agitación... acaso... su nombre sólo os ofende. ¿Tanto le aborrecéis? ¿Recordáis por ventura?... Pero veo que os incomoda demasiado. Nunca hemos hablado de eso. No hablemos jamás ya. Volviendo a la caza, Elvira, está visto que hoy no cazo. Diome, pues, este azor en cambio del mío, y ¡pardiez! que está triste. Acaso habrá dejado su compañera al venir a mi poder. Los animales nos dan ejemplo de fidelidad, ¿no es verdad, Elvira? Capaz será de morirse. ¡Azor!, ¡azor! Sólo por eso le quiero. Él no caza hoy, es verdad; en eso se parece a mí; pero es fiel, y váyase lo uno por lo otro; porque en eso se parece a vos.

Volvía Elvira la cabeza a una y otra parte; tosía, bostezaba; cubríase el rostro con el pañuelo; pero la agitación que en su exterior se notaba era, comparada con el desorden de sus pensamientos y la lucha atroz de sus sensaciones, lo que es la arrugada superficie del mar azotado por una blanda brisa, comparada con el furor y embate de las montañas de agua que subleva y despide contra el cielo una deshecha borrasca. Al pajecillo íbasele un color y veníasele otro, que aunque de corta edad, ni se le ocultaba el riesgo del encerrado mancebo, ni el de Elvira si llegaba a ser descubierto, ni la terrible simpatía que entre aquella situación y el diálogo del hidalgo reinaba.

Comenzó éste a parar la atención en el singular estado de su esposa.

-Os entiendo, Elvira -dijo después de un momento de pausa-, os entiendo. Las conversaciones de dos esposos que se aman no han menester testigos, y vos tenéis sin duda algún secreto que fiarme.

-¿Yo? -preguntó azorada Elvira-. ¿De qué inferís?...

-Sí; Jaime -continuó Hernán Pérez-, yo te llamaré.

-Ah, dejadle, señor; el paje no incomoda...

-No importa. Lleva este azor adentro. Que le cuiden. Que no se escape sobre todo; era el favorito de Su Alteza, y tan ilustre huésped no puede sino honrar mi casa.

Preciso le fue al paje obedecer. La orden estaba dada de una manera muy positiva, y el haber insistido, por otra parte, demasiado, sólo hubiera conducido a dar sospechas.

Elvira hizo un esfuerzo para levantarse, y dirigiéndose al paje, bastante separado ya de su esposo, aparentó acariciar al ave, pero díjole en realidad al oído:

-Jaime, vuelve dentro de un momento; si he conseguido apartar de aquí a Hernán Pérez, facilita la salida al caballero. ¡Y que no vuelva nunca, nunca!

-Bien, querida prima -respondió el paje en voz alta-, no es éste el primer pájaro que he cuidado. Yo os aseguro de que se le tratará como merece. ¡Azor! ¡azor! -se fue diciendo en seguida, y saltaba al mismo tiempo aparentando con la mayor inteligencia el indiferente atolondramiento de su alocada edad.

-Pienso, Hernán Pérez -dijo Elvira acercándose a su esposo-, que el aire libre me sentaría bien. Si quisierais, pudiéramos...

-Esposa mía -repuso Hernán Pérez, cuyos deseos de conversar a solas con Elvira irritaban más y más los obstáculos que se le querían oponer-, no lo creáis. Se ha levantado un viento fuerte, que sólo podría perjudicaros. Venid y sentaos a mi lado. No es mi carácter, Elvira, esa fatal reserva que circunstancias desgraciadas me han hecho usar con vos de algún tiempo a esta parte. El corazón del hombre se cansa del silencio; llega un caso, por fin, en que necesita, como el agua oprimida, un desahogo. Me es necesaria, Elvira, una larga explicación.

-¡Dios mío! -dijo Elvira para sí-, ¡en vuestras manos me encomiendo! -resignada con esta breve oración mental, sentóse trémula y agitada al lado de Hernán, que cogiéndole una mano y oprimiéndosela cariñosamente, continuó, clavando tiernamente sus ojos en los de ella:

-Sí, Elvira, oídme. Si os creyese una mujer vulgar, una mujer capaz de guardar secretos para vuestro esposo, no os abriría mi corazón. Pero ¡ah! vos sois víctima también hace ya tiempo de esta fatal reserva que ha helado nuestra existencia. Maldición sobre el ser impasible y yerto, que cerrado siempre para sus semejantes, vive sólo dentro de sí y sólo para sí. Su consorte es un vivo, condenado a vivir atado a un cadáver.

-¿Qué decís?

-Sé que el destino ha arrojado entre nosotros un ser desgraciado; sé que una inclinación a que disteis acaso demasiado imperio sobre vuestro corazón...

-¡Hernán Pérez! -exclamó asustada Elvira.

-Sí, ¿a qué negarlo? Vos amabais a la condesa, más acaso de lo que la misma amistad tiene derecho a exigir.

-Cierto que la amé siempre mucho -interrumpió Elvira con más serenidad.

-No culpo en vos ese sentimiento, si bien pudiera estar celoso de él. Nace de un corazón generoso; pero...

-Permitidme que en ese punto no dé oídos, señor, a vuestras reconvenciones... -dijo Elvira pensando más en abreviar el diálogo que en meditar prudentemente sus respuestas.

-¿Es posible, Elvira, es posible?

-He jurado guardar silencio...

-Pero ¿cuál misterio...?

-Permitidme que calle ahora; algún día sabréis, y no está muy lejos tal vez, que esa misma amistad que me echabais no ha mucho en cara os hace mirar a don Enrique bajo un aspecto falso. Basteos saber que no he creído faltaros...

-Dejemos en buena hora ese punto, si tanto os incomoda. Vengamos a otro. Sabéis, Elvira, que soy vuestro esposo... Hay un hombre, sin embargo...

-Esas palabras, señor... ¡Ah! soy inocente -exclamó Elvira precipitándose a los pies de Hernán Pérez.

-¿Cómo pudiera yo dudarlo, Elvira? Sois inocente; pero ¿basta acaso en el mundo en que vivimos ser inocente? ¿No es fuerza parecerlo también? Oídme. Vos sabéis cuánto os amé; os conduje al altar, partí con vos mi lecho, os entregué mi casa, porque os amaba, Elvira. Hay un hombre, sin embargo, que ha osado poner en vos los ojos.

-¡Ah!, señor, acaso os deslumbre...

-Nada me deslumbra, Elvira. No os haré cargo alguno. Vuestra palabra me basta. Mi honor está en vuestras manos. Ése fue el depósito sagrado que al desposarme os entregué. ¿Le habéis guardado, Elvira?

-¡Señor! -exclamó Elvira ahogando sus sollozos y volviendo el rostro a mirar con la mayor agitación el gabinete.

-La verdad, Elvira, y nada más. Mirad; yo os pedí vuestro corazón, no os lo robé; yo no os dije seréis mi esposa, sino ¿queréis serlo? ¿Para qué pensasteis que enlacé a mi suerte la de una mujer? Para hacerla feliz. No hago trovas, Elvira, no es el talento la cualidad de que blasono. Empero la honradez será siempre mi norte. Sed, Elvira, feliz. Decidme ahora cuáles son los medios que para serlo exigís. Hoy es tiempo todavía; mañana no lo será tal vez-.

-¡Ah! -exclamó Elvira en el mayor desorden-. ¿Vos habéis dudado, esposo? Si vierais, sin embargo, mi corazón, si vierais cuánto ha padecido... ¡Piedad, piedad de mí! No mando en mí, Fernán, ni sé quién soy.

-No os turbéis, Elvira; tranquilizaos. Eso me basta ¿Me amáis?

-¡Si os amo! ¿Cómo pudiera no amaros?

-Basta, Elvira; de hoy mas mis labios se sellarán; vuestra palabra va a guardar en lo sucesivo mi tranquilo sueño. ¡Elvira, Elvira!

Una larga escena de silencio, pero de elocuente silencio, se siguió a esta enérgica exclamación. Elvira, al oírla, miró dolorosamente al gabinete. Presentóse entonces a sus ojos el amor, terrible presagio de sangre y de desgracia. Asustada cerró los ojos, y no pudiendo resistir a la lucha interior que la devoraba y a la imagen de cuánto debería sufrir el que estaba condenado a ser testigo de escena tan amarga, dejó caer su cabeza desmayada sobre el hombro de Hernán Pérez. Un torrente de sus lágrimas inundó el pecho del hidalgo; de esas lágrimas de hiel que se forman y corren lentamente, que manan con dolor, con amarguísimo dolor, del mismo corazón.

-Ah, perdonadme, Elvira -dijo arrebatado el hidalgo de ternura y de entusiasmo-, perdonadme si he podido ofenderos con dudas ofensivas...

-¿Que os perdone, señor? -exclamó Elvira-. ¿Yo a vos? Perdonadme vos a mí.

Al llegar aquí anudáronse las palabras en la garganta de Elvira, y no la dejaron sus sollozos proseguir. Un sentimiento profundo de vergüenza y remordimiento, y una expansión espontánea de generosidad se habían apoderado de ella. Un momento menos de reflexión, y la infeliz Elvira declaraba a los pies de su suspicaz esposo su deplorable estado; pero el doncel estaba en su casa todavía. La menor imprudencia suya hubiera tenido funestas consecuencias. Alzó los ojos al cielo Elvira y contentóse con llorar.

-¡Macías, Macías! -dijo para sí-. ¡Oh, quién pudiera aborrecerte!

-¡Me ama, me ama como el primer día! -exclamó Hernán Pérez con loco frenesí; arrojándose en seguida en sus brazos, estampó en su pura frente un ósculo conyugal. Elvira sintió su rostro encenderse de rubor al contacto fatal. Bajó los ojos avergonzada, y hubiera querido más bien ver con ellos el infierno todo que haber encontrado con los de su esposo, tranquilos, entonces, serenos, confiados, como lo está el ignorante pasajero que duerme con placer a la pérfida sombra del nogal.

También el doncel oyó el ósculo dado en la frente de Elvira, que resonó en su corazón como la voz de la verdad en la tumba. Helóse su sangre toda dentro de sus venas. Sus ojos, lanzados fuera de su órbita, devoraban desde la oscuridad el rostro divino de la hermosura, reclinada en brazos de otro. Sus manos, cerradas por sí solas y comprimidas, sacudieron la cruz de hierro que cerraba la ventanilla, y si no bastaron a romperla sus esfuerzos, torciéronla como un mimbre delicado.

-¡Se aman, se aman! -exclamó el doncel con voz ronca y apenas inteligible-. ¡Maldición, maldición sobre ellos y sobre mí! -y una lágrima, pero una lágrima sola, se abrió paso con dificultad a lo largo de su mejilla, fría como el mármol.

|

| Rom. de Gazul. | ||

-¡Ah!, Vadillo -exclamó Elvira, creyendo haber oído algún rumor en el gabinete, ¡cuán desdichada soy!

-¡Elvira! -dijo escuchando un momento Fernán Pérez-. Diría que alguien había hablado a nuestro lado.

-¿A nuestro lado? ¿Cómo? ¡Qué fantasía!... ¿Quién pudiera?...

|

entró cantando a esta sazón con voz descomunal el atolondrado pajecillo, según las palabras de aquel antiguo y famoso romance popular que se cantaba entre las gentes; entraba Jaime como quien creía que habría tenido ya ocasión la bella prima de sacar de allí al hidalgo.

-Sería el paje, señor, el que aquel ruido metía -dijo Elvira aprovechando tan feliz coincidencia.

-¿Qué buscáis de nuevo aquí? -preguntó Hernán Pérez con todo el mal humor de aquél a quien interrumpen en una acusación agradable para la cual no ha menester testigos-. No haría yo mal, ¡vive Dios!, atolondrado, en cogeros de un brazo y encerraros en ese gabinete oscuro hasta que hubieseis aprendido otra mesura y comedimiento.

-Perdonadle -gritó Elvira, asustada.

-Ved que habrá sabandijas en ese cuarto, señor hidalgo -repuso el pajecillo prontamente-; nadie entra en él jamás.

-Vos seréis el bellaco y la sabandija, mal criado -contestó Hernán Pérez-. ¡Ea!, salid.

-De buena gana; pero no será sin deciros que el azor no quiere comer, y que es tan torpe Alvar, el escudero que os habéis echado desde que recibisteis la orden de caballería, que quiero yo que me encerréis de veras si antes de un cuarto de hora no campa solo el pájaro por su respeto sobre alguna torre del alcázar. ¡Pobre animalito! Él, ¡ya se ve!, quiérese escapar. Os digo que se escapará.

-¿Se escapará? ¡Voto va! Paje, a vos os lo di; si él se escapa, acordaros habéis del pájaro de Su Alteza. Dejad, Elvira, que vea lo que hacen esos necios. Tenedme ahí entretanto a buen recaudo a ese insolente. ¿Escaparse? No se escapará, ¡voto a Santiago!

Diciendo y haciendo, salió precipitadamente el hidalgo, y el paje, vuelto hacia la puerta por donde salía, y poniéndose los puños en los ijares:

-Se escapará -dijo con donaire y burlita sardónica-; sí, señor, se escapará. ¿Pero esperaros yo aquí, eh? Para mi santiguada que no haré tal; no estoy tan mal avenido aún con mis orejas. Vaya, ¿qué hacéis, prima? Ved que el tiempo pasa, y si le perdéis, saldráse con la suya el hidalgo, y el pájaro no se escapará.

-¡Santo Dios! ¿Con que es falso ese recado que nos habéis traído, Jaime? ¿Y no tembláis?...

-Prima, todo el riesgo para mí es perder una oreja, y más perderíais vos si...

-¡Querido Jaime, querido Jaime! -exclamó Elvira estrechando al paje entre sus brazos.

-Luego, prima, luego -dijo Jaime mirando con cuidado hacia la parte por donde acababa de separarse el hidalgo, y dirigiéndose en seguida hacia el gabinete: ¡Caballero -añadió abriendo-, caballero! ¡Vaya que se ha dormido, mientras que nosotros hemos sudado por enmendar sus locuras! ¡Ay, Dios mío! -prosiguió todo asustado viendo salir al doncel. Parecía éste, efectivamente, más bien un espectro que una persona. El amor y los celos luchaban aún en su semblante.

-¡Ingrata! -gritó fuera de sí, dirigiéndose a la desdichada Elvira-. ¡Ingrata! ¿Qué pretendéis ahora de mí? ¿Sacáisme aquí a la luz por si no veo bien allí vuestras infernales caricias, por si no oigo bien vuestros pérfidos juramentos? ¿Qué os hice yo para rigor tan grande? ¿Le amáis, le amáis?

-¡Macías!, basta; huid, huid -exclamó temblando de terror y echándose a sus plantas la infeliz-. No más tiempo, no más; que ha de volver.

-¡Vuelva! ¡Vuelva! Aquí mi pecho está. Máteme luego.

-¡Vaya, señor -exclamó el paje-, deje para otro día esa canción! Mire por Dios...

-¡Ah, Jaime! ¡Me aborrece! -le interrumpió Macías.

-¿Qué os ha de aborrecer? -repuso el paje.

-¡Jaime! -gritó Elvira, tapando con su mano la boca del inocente-. Macías... partid.

-No, no partiré. ¿A qué vivir, si he de vivir sin vos? Sea su triunfo completo. Amadle sin rubor. ¡Perezca sólo quien no debe gozar!

-¡Por Dios! ¡Por mí, Macías!

-¡Cierto! Soy un testigo importuno para los placeres que os esperan -dijo Macías con voz reconcentrada y toda la sangre fría de un hombre desesperado.

-¿Qué han de esperarme, ¡ay de mí!, sino tormentos? ¿Queréis que al fin lo diga? Huid y lo diré.

-Elvira, ¿qué dirás? -gritó Macías-. ¿Que le amas, otra vez?...

-No, nunca, no. ¿Qué pude hacer delante de él? A ti amo: sólo a ti...

-¿A mí? ¡Ah! ¿A mí? ¡Sueño, deliro!

-¡Qué vergüenza, Dios mío! Pero huye ya; ¿qué esperas? Ya lo oíste de mi boca; por ese amor frenético que veo en tus ojos con placer, por ese amor, Macías, ¡huye! ¡Huye por Dios! ¡y por piedad!

-¡Elvira! ¡Elvira! -dijo Macías palpitando todo de amor y de felicidad-. Huyo, sí, huyo. Dime, empero, que volveré.

-Volverás si huyes ahora, volverás.

-¡Adiós, Elvira, adiós! -gritó con loco furor Macías, y se lanzó fuera del cuarto.

-¡Adiós -repuso con voz apagada Elvira-, adiós! -y cayó sin fuerzas y casi sin sentido sobre un sitial inmediato, escondiendo con ambas manos su rostro descompuesto y avergonzado.

-Alzad, prima; no lloréis -dijo Jaime acercándose a la hermosa desconsolada.

-¿No he de llorar? -exclamó ésta volviendo en sí y mirando a todas partes con temor de ver volver a su esposo-. ¿No he de llorar? ¿Qué le dije yo, Jaime, qué le dije? ¡Imprudente! ¿Y él volverá, volverá? ¡No, jamás!

-Andad -añadió el paje-, templad vuestro dolor. ¿No habéis visto con qué facilidad hemos engañado al buen hidalgo? ¡Ah! Yo necesitaba tener presente cuán serio era el lance, prima mía, para no soltar la carcajada. ¿Habéis notado que no ha dicho una palabra que no pudiera hacernos reír con fundado motivo?

-¡Hacernos reír, Jaime! Maldecida sea mi loca pasión. ¡Sí, dices bien! Yo le hice risible. ¿Yo? ¿Yo pago de ese modo su cariño, su amor, su condescendencia? ¿En qué era, pues, risible? ¿En amarme? Saetas eran sus palabras para mí. ¿Por qué ha de ser risible, Jaime? Porque tiene una esposa infiel, que olvidada de su deber, ha dejado crecer en su pérfido corazón un amor odioso. ¿Y porque ella es ingrata, él es risible? ¡Dios mío! Confundidme. He aquí el premio que doy a su cuidado. Porque ha partido su lecho conmigo, porque me ha confiado su casa, porque me dio su corazón, porque quiso llamarme madre de sus hijos, ¿por eso le aborrezco? ¡Me horrorizo, Jaime! ¡Yo misma me doy horror! ¿Yo cubriré su nombre de ignominia; yo destinaré a eterno oprobio el nombre de mi marido, que es el mío? ¿Las gentes al mirarme le pronunciarán con befa y con maliciosa risa? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Yo pierdo la cabeza! ¿Y cómo amarle, sin embargo? ¿Es mío por ventura mi corazón? ¡Macías, me has perdido! Oye, Jaime, si le ves por acaso, dile que nunca, nunca torne a mi presencia. Que huya, que huya. Le adoro, sí, le adoro. Díselo tú también; pero que huya. ¡Qué delirio el mío! ¡Qué locura! ¡Mi voz se ahoga!

-Hermosa prima, Hernán Pérez vuelve. Serenaos.

-¡Vuelve, vuelve! ¡Ah! Evita su furor. Déjame a mí; muera yo sola; ¡yo su castigo merecí!

-¡Ah! No, no parto, si lloráis así.

-Parte. Sí, dices bien, no lloro ya -dijo con interrumpidos sollozos Elvira, enjugándose los ojos rápidamente, y empujando con una mano al paje-: Parte, que no te llegue a ver.

-¿Dónde está -gritó Hernán Pérez-, dónde el insolente que osa jugar con mi cólera y desafiarla?

-¡Adiós, Jaime! -dijo en voz baja Elvira-; corre... Teneos, Hernán Pérez... -añadió arrojándose al paso de su esposo.

-¡Oh! Decidme vos si no -gritó el hidalgo-, ¿hay en esto, señora, otro misterio? ¿Qué significan vuestras lágrimas, vuestros sollozos, vuestra confusión?...

-Jaime, señor, es inocente, inocente; nunca quiso jugar con vuestra cólera. Todos os amamos aquí y os respetamos, todos; pero... mirad... oíd...

-¡Elvira, Elvira! -exclamó con voz descompuesta el hidalgo, que comenzaba a sospechar vagamente.

-¡Perdón! -gritó Elvira con voz aguda y ahogada por sus lágrimas y sollozos-. Esposo mío, ¡perdón! -y cayó de rodillas, abrazando los pies del hidalgo, y dando su frente pura sobre el suelo con asombro de aquél, que cruzado de brazos delante de ella, parecía en la mayor inmovilidad andar buscando en su cabeza alguna explicación de escena tan extraordinaria.

|

| Rom. del rey Rod. | ||

-Ya veis que en ningún caso puede convenirme -decía agitado Villena al astrólogo un día-. Cuando tengo vencidos casi los obstáculos todos que a la posesión de mi maestrazgo parecían oponerse; cuando unos ya, merced a mis beneficios y promesas, han vuelto a entrar en la senda del deber; cuando otros, cansados del poco fruto de la diligencia de don Luis de Guzmán, ceden en tan obstinada demanda y dan al olvido su rencor, ¿querrán que yo exponga a los riesgos de un combate el objeto de todas mis ansias y desvelos? ¡Qué bobería, Abenzarsal! Fuerza es para suponer en mí semejante delirio no conocer cuánto he deseado ese maldecido maestrazgo. ¡Por cierto que puede ser dudoso el éxito del combate! No quiero yo decir con esto que mi antiguo escudero Hernán Pérez carezca de valor de ningún modo; pero una cosa es tener valor, y otra estar seguro de vencer a Macías. Abenzarsal, el combate no puede verificarse sino para perder yo el maestrazgo por lo menos; y no se verificará.

-No es tan fácil hacerlo como decirlo -dijo Abenzarsal sin mirar al conde, y más bien como quien habla consigo mismo que como quien contesta a otro-; no es tan fácil hacerlo como decirlo. Porque, al fin, ni el mismo Rey puede revocar ya la prueba por combate que tiene decretada a petición de parte, ni fuera decoroso en vos solicitarlo.

-Abenzarsal, decirme a mí ahora que nada se puede remediar en el asunto por los términos ordinarios, vale tanto como decirme que Madrid está en Castilla; y por cierto que no tengo ni el tiempo hoy ni la cabeza para aprender verdades de esa importancia. Si os consulto es porque presumo que pudiéramos dar un golpe atrevido. ¿No hay algún arbitrio? ¿No os ocurre a vos nada? ¡Por Santiago! Yo creí que ya habíais comprendido que yo quiero que os ocurra.

-Mi cuerpo, señor, viejo y feo conforme se halla, está a tu disposición; del alma nada te quiero decir, porque no estoy seguro de si puedo disponer de ella como cosa mía, después de la tempestuosa y maliciosa vida que he traído. Dios me la perdone. Pero en cuanto a mis ocurrencias, permite que te diga, señor, que sólo conforme me vayan ocurriendo podré irlas poniendo a tu disposición.

-¡Maldito viejo! -refunfuñó Villena entre dientes-. ¿Cuándo queréis acabar de fundirme esa cabeza de bronce que ha de responder a todo el que la pregunte y que me habéis tantas veces prometido?. Yo os aseguro que si la tuviera en mi poder, como debiera, a la hora esta ya la habría hecho decir cosas buenas y oportunas acerca del asunto. No habría combate, yo os lo aseguro; no lo habría. Os juro que esa sería la mejor cabeza de Castilla, sin contar la mía, Abenzarsal, se entiende.

-Mientras la mía, señor, esté sobre mis hombros, que será todo el tiempo que yo pueda, paréceme que la de bronce ha de estar de más.

-Veamos, Abenzarsal, esa prodigiosa fecundidad de recursos. Ya imaginaba yo que no dejaríais de sacarme de este molesto apuro.

-¿Has visto alguna vez a tu juglar Ferrus desempeñar, con singular destreza y maestría, el famoso juego de cubiletes que de Italia han traído a España algunos juglares y juglaresas de Provenza?

-Adelante, Abenzarsal.

-Bueno; pues es necesario que aprendas ahora de Ferrus tan peregrina habilidad, y esto sin remedio.

-¿Os volvéis loco, u os burláis de mí?

-Ni lo uno ni lo otro. Lo primero no me tiene cuenta a mí; lo segundo no te la tiene, señor, a ti; sin embargo, afírmome en lo dicho; no tienes, conde, otro remedio, a no ser que quieras valerte del agua aquella que poseo, que no sería tan mal recurso. Pero has dado en apreciar la vida del hombre...

-¡Qué horror, Abenzarsal, qué horror! ¿Habéis tomado a vuestro cargo endurecer mi alma y hacer de mí un pícaro tan redomado como vos? ¿No tembláis el crimen?

-¿Qué es el crimen? ¿Lo que han querido llamar tal los hombres? Soy uno de ellos; tengo derecho a no adoptar sus definiciones.

-¿Me diréis que el quitar la vida a otro ser...?

-¿Qué es quitar la vida, don Enrique? ¿Puede el hombre, necio, insensato, quitar la vida a ningún ser? ¿Puede el hombre crear ni destruir? ¡Impotente! ¡Miserable! Aquél en quien acaba el alma de separarse del cuerpo, deja de vivir a los ojos de los hombres. A los ojos de Dios vive, porque muere a los ojos de Dios; Él ha derramado la vida en los seres todos; unos existen bajo unas condiciones, otros bajo otras. Si el vivo vive de una manera que confesamos, vive también el muerto de otra manera que no conocemos; a los ojos de Dios las acciones todas son iguales; no hay bien, no hay mal; no hay vida, no hay muerte; no hay virtud, no hay crimen.

-¡Blasfemia, blasfemia! -gritó don Enrique-. Os complacéis en aventurar horribles paradojas en los momentos críticos en que tenemos más necesidad de inventiva que de ergotismo escolástico, y de confianza en el cielo que de heréticas impiedades.

-Como gustéis; dejemos en buena hora a los hombres, viles gusanos de la tierra, imaginarse en su vanidad los seres privilegiados de la creación; dejémosles creer orgullosos que para dar vueltas alrededor de su mundo miserable ha lanzado al vacío el Hacedor millones de mundos mayores; dejémosles pensar que son algo y que valen algo; dejémosles, en fin, dar una incomprensible importancia a sus acciones míseras, al que llaman su honor, a su supuesta ciencia, a sus ridículas pasiones, al ruido que hace la boca, que llaman aullido en el lobo, y en sí mismos conversación.

-¿Acabaréis? ¡Por Santa María!

-Dejémosles en tan lisonjero error; convencedle al hombre de que no es nada, y precipitado de la altura del trono que sobre la Naturaleza se ha erigido, se afligirá como si el no ser nada fuese algo.

-¡Por Santiago! -exclamó Villena despechado-; tenéis razón, Abenzarsal. Tenéis razón en todo lo que habéis dicho, y en lo que habéis pensado, y en lo que os habéis dejado por pensar y por decir. Pero ¿y mi maestrazgo? Os suplico que no lo consideréis como cosa de hombres, que yo os prometo probaros antes de mucho que si el hombre puede no ser nada, un maestrazgo por lo menos es algo.

-Vengamos, pues, al maestrazgo -dijo sonriéndose el astrólogo, a quien esta última frase debió de parecer mejor que el mundo y sus míseros habitadores-. Ya he dicho, señor, que no queriendo hacer uso del aqua mortis, necesitáis aprender...

-Pero ¿qué significa?

-Significa que, así como el juglar, y un juglar cualquiera, hace desaparecer entre los dedos la bola mágica, según la llama el vulgo de los hombres, ése de quien yo os hablaba hace poco...

-¿Volvemos? -dijo Villena desesperado, con lastimoso acento.

-No; tranquilízate, señor; así, pues, necesitas tú hacer desaparecer a alguien de la corte de don Enrique.

-¿A quién? ¿Y cómo?

-Voy a decirte, ilustre conde. A Elvira, tu acusadora, es caso imposible, porque está libre bajo mi responsabilidad, así como Macías y tú lo estáis bajo la propia del Rey, tú por tu clase, y él por su favor.

-Bien. Adelante. Elvira es, además, mujer de Hernán Pérez.

-Cierto; pero a Macías no me parece que podría ser difícil. Él está ahora más que nunca poseído de una pasión frenética; pasión cuyos resultados, felices para nosotros, has cortado tú mismo con tus incomprensibles escrúpulos. Sin embargo, puédenos servir todavía. Entreveo un plan asequible tal vez. Necesitaremos de Ferrus. Si el doncel cae en el lazo que le vamos a tender, no será él ciertamente quien venza a Hernán Pérez.

-Abenzarsal, ¡cuánto os debo, amigo mío! -dijo Villena estrechando sus manos.

-Dame, empero, tu palabra, señor, de no estorbar mis intentos, y dame con tu palabra a Ferrus. Sé las escenas que han pasado entre los amantes recientemente, Sé... Pronto lo sabrás tú mismo. Ven en tanto, señor, conmigo... Oigo un rumor extraño en la cámara de Su Alteza. ¿Será acaso alguna novedad en la salud del Rey que debamos sentir todos?

Al acabar el astrólogo estas palabras, dirigiéronse entrambos hacia la cámara de Su Alteza. Oíase desde ella un prolongado y confuso clamoreo, cuya causa no tardaron en adivinar. Su Alteza, rodeado ya de algunas de las primeras dignidades de Castilla, preguntaba a unos y a otros, y parecía haberse hallado largo rato en la misma duda que los personajes de nuestro último diálogo. Brillaba, sin embargo, en su semblante una alegría desusada en él y podíase conocer desde luego que más, tenía de fausto que de infausto el suceso que producía en aquella ocasión tanto movimiento.

-Venid, ilustre conde, mi pariente, y vos, Abenzarsal, venid -dijo don Enrique el Doliente saliendo al paso contra su costumbre, con notable olvido de su propia dignidad, a los personajes que entraban en su cámara-. La Corona de Castilla tiene ya un heredero varón.

-Señor -dijeron a un tiempo Villena y el físico-, ¿es posible? ¿Ha llegado ya tan alegre nueva?

-Sí -dijo el Rey-; el enano que está de atalaya en la torre más alta del alcázar acaba de ver las ahumadas que tenía mandadas disponer para este caso, y los fieles habitantes de mi real villa de Madrid se han apresurado a felicitarme sobre tan feliz acontecimiento.

Oíanse, en efecto, ya más distintamente los repetidos vivas con que de buena fe manifestaba el pueblo su entusiasmo al saber que había nacido un Rey, y que no podría faltarle ya en ningún caso quien le mandase.

Salió Su Alteza a una de las fenestras de su alcázar, como se llamaban entonces las ventanas en castellano, sin que se pudiera achacar eso a galicismo, pues no había entonces en la pobre villa de Madrid tantos traductores como en los tiempos que alcanzamos de dicha y de ilustración; salió a una de las fenestras, como dejamos dicho, y agradeció al pueblo con claras demostraciones y ademanes de contento y satisfacción su inocente entusiasmo.

Vuelto en seguida a Stúñiga, justicia mayor del reino:

-Diego López -le dijo Su Alteza-, dispondréis que mañana sea la última audiencia que dé en esta villa a los fieles habitantes de Madrid. Debemos marchar inmediatamente a Otordesillas, adonde se trasladará la corte por ahora. Quiero que al separarme de esta mi villa predilecta, puedan mis vasallos venir a implorar a los pies del trono la justicia que puedan necesitar. Recuerdo, además, condestable -añadió volviéndose al buen Ruy López Dávalos-, que he suspendido en dos o tres casos decisiones de grave interés, prorrogándolas hasta el momento que tan felizmente ha llegado.

Inclináronse el condestable y el justicia mayor, y no puso tan buen gesto como don Luis Guzmán el intruso maestre. Antes, llegándose al oído del astrólogo:

-¿Habéis oído? -le dijo-. Mañana dará orden de que se reúna el capítulo de Calatrava, y mañana acaso fijará el día de nuestro combate.

-No hay tiempo que perder -repuso en voz baja también el judiciario.

Don Luis Guzmán y Macías echaron cada uno por su parte una mirada significativa de esperanza y desprecio al conde de Cangas y Tineo. El resto del día se empleó en preparativos para el viaje que la corte disponía, y la noche en músicas y en danzas, en que los ministriles y juglares divirtieron no poco a todos con sus juegos y arlequinadas, farsas y bufonerías.

|

| Rom. del rey Rod. | ||

|

| Marqués de Santillana. Querella de amor. | ||

Algunas horas hacía ya que la noche había tendido sobre nuestro hemisferio su tenebroso velo. Ningún ruido sonaba en la campiña ni en las solitarias y tortuosas calles de la villa de Madrid. Sólo en el alcázar se veían brillar, en algunas habitaciones, más luces de las que solían comúnmente arder a semejantes horas; oíase desde la calle un rumor sordo y lejano, que se desprendía del altísimo edificio, bien como se desprenden de la tierra los vapores en una mañana clara de invierno. Un caballero acababa de bajar triste y taciturno la escalera principal del alcázar; su traje indicaba que salía del brillante sarao que arriba se oía; su desasosiego, sus pasos vagos y sin dirección, indicaban el desorden y la indecisión de sus pensamientos.

-Sí, volveré -decía hablando consigo mismo-, volveré; ella misma lo decidió. ¡Importuna danza! ¡Ruido mil veces más importuno! ¡Mientras más gente, más solo!

|

¡Inútiles esfuerzos! ¡Talento estéril! ¿De qué me sirves, de qué? ¡Ni mis palabras la vencen, ni mis trovas la mueven! ¡Elvira!

|

Después de repetir esta endecha tristísima de una de sus composiciones, apoyóse el trovador desdichado contra la alta muralla del alcázar donde se encerraban todos sus deseos. Poco tiempo podía hacer que estaba sumergido en la más profunda meditación, ora recordando las contradictorias pruebas que de cariño y odio le había dado su señora, ora repitiendo vagamente y con profunda distracción fragmentos sueltos de las chanzones que le había inspirado su desgraciado amor, cuando una mano se apoyó sobre su hombro con extraña familiaridad.

-¿Quién eres -preguntó airado -el que osas perturbar la meditación del que desea estar solo?

-¡Quien os ha visto salir; quien compadece vuestra pasión; quien os ha de consolar en ella; quien sabe de vuestros asuntos tanto como vos, si no más! -repuso el desconocido.

-¡Ah! Judiciario -dijo Macías, reconociendo al físico Abenzarsal, que había salido tras él del bullicioso sarao-. ¿Qué se hicieron tus predicciones, y qué tu vana ciencia? ¿Dónde está mi felicidad, dónde?

-Más cerca acaso de lo que presumes, hombre incrédulo.

-¿Qué decís? Explicaos. ¡Ah! si alguna vez os han engañado, si sabéis, padre mío, lo que es esperar lo que nunca llega y creer lo que nunca sucede, no os burléis de mi necia confianza. Ved que lo creo todo, porque todo lo deseo.

-¡Silencio! ¿Conocéis una reja alta que da sobre el terraplén y el foso, hacia la parte del alcázar que mira al sote del Manzanares?

-¿Qué me queréis decir?

-Oíd. La reja se abre. He aquí su llave.

-¿Su llave? ¿Para qué?

-¿Para qué preguntáis? ¿No os sirve, pues?

-¡Ah! Dadme, dadme acá. Decidme, ¿de quién, para quién la tenéis?

-No os importa. ¿Conocéis su letra?

-¡Desdichado! ¿De qué la habría de conocer? Si tanto sabéis y adivináis...

-Bien, no importa. Miradla aquí.

-Su letra, Abenzarsal. ¿Es magia esto, es magia? ¿Deslumbráis mis sentidos, por ventura, con las artes de vuestra pérfida profesión?

-Leed y callad -añadió el astrólogo sacando de debajo de su ropa una linterna, cuya luz proyectó sobre un pergamino que le dio al mismo tiempo.

-¡Dios mío! -dijo el doncel acabando de leer-. ¿Es ella, lo sabéis, es ella la que escribe estas breves palabras?

-No, soy yo si os parece -dijo afectando enojo el pérfido viejo-; adiós: puesto que no queréis ser feliz, no os quejéis después.

-¡Ah! no; venid, perdonad, señor, si el exceso mismo de mi felicidad... ¿Es posible?

-¡Ea! Dejad vuestras pueriles exclamaciones. El tiempo corre. Partid. No convendría que nos viesen juntos. Sabéis que el hidalgo está con Su Alteza. Adiós.

-Escuchad; teneos. ¡Un momento! -dijo Macías; pero hablaba solo ya: el astrólogo había desaparecido con indecible presteza- ¡Qué confusión! -prosiguió el doncel-. ¡Tanta felicidad, Dios mío! Corramos; mas no. ¿Quién sabe los sucesos que me esperan esta noche? Quiero buscar mi espada; con ella al lado, nadie, nadie podrá estorbar mi felicidad.

Dirigióse, dichas estas palabras, el animoso doncel a su habitación y ciñó su espada, cubriendo con un tabardo oscuro de velarte su elegante vestido, que no podía menos de haber llamado la atención de cualquiera que a aquellas horas se lo hubiera notado en el paraje sobre todo donde él pensaba que podría tener que esperar un instante propicio para su dicha.

Volvía a bajar la escalera del alcázar para salir al campo lo más presto posible, y antes que se hubiesen cerrado las puertas de la villa, cuando un encuentro inesperado le detuvo, no tan a su pesar como podría parecerle a primera vista al que no supiese que el que hacía variar de aquella manera su primer pensamiento, era nada menos que el mismo, el mismísimo pajecillo Jaime, a quien tan apurado y comprometido dejamos por causa del doncel en uno de nuestros últimos capítulos, que acaso no habrá olvidado todavía el lector.

-¡Jaime! -dijo Macías.

-¡Señor caballero! -repuso el paje no menos admirado y satisfecho-. Buena la hicisteis la mañana pasada. ¡Ah!, otra vez ved de ser más prudente.

-¿Acaso Elvira?...

-Mirad, de eso nada sabré deciros sino que desde entonces esposo y esposa se tratan de una manera... La señora pasa llorando los días y el señor rabiando las noches... La casa es un infierno. Felizmente, a mí nada me tocó de lo que merecía. Pero a propósito, gózome de encontraros. Diome mi hermosa prima...

-Más bajo.

-No, no hay peligro.

-¿Qué te dijo?

-Que si volvíais alguna vez, como habíais dejado prometido...

-¡Como ella misma!... querrás decir...

-Sí, bien..., como gustéis.

-¿Y qué?

-Nada; no os aflijáis. Mirad: las mujeres son... vos lo conocéis mejor que yo...

-¿Qué hablas, pajecillo? Acaba.

-¡Ah! no, si os enfadáis... Tranquilizaos y os diré...

-¡Acaba, por Santiago! Juro por el infierno que estoy tranquilo.

-Me dijo, pues -contestó el paje aterrado de la extraña tranquilidad del doncel-, que si volvíais, se os dijera que no estaba.

-¿Eso dijo? ¡Perfidia! ¡Perfidia sin igual! ¿Y no lloró al decirlo, no tembló, miserable? Sed generoso con las damas; creed, creed un solo punto. ¡Salvad mi honor, huid, y volveréis!, que os amo, dijo, ¡y todo fue mentira! ¿Y yo salí y obedecí? ¡Necio! ¡Insensato! ¡Ah!, ¡maldecida generosidad! Paje, ¿me engañas? -prosiguió después de una breve pausa, en la cual dio mil vueltas al pergamino que le acababa de dar el astrólogo- No pudo decir eso; tú burlas mi dolor, y tú...

-¿Yo, señor, yo? Me obligaréis a deciros lo que añadió...

-¿Qué añadió, santo Dios?

-Pues mirad, añadió que se os dijera a vos mismo que ella había dado aquella orden.

-¿Eso? ¡Ella! ¡Ella misma! ¡Oh ultraje! ¡Oh rabia! Paje, ¿conoces tú su letra?

-Poco, señor.

-¿Es ésa? -dijo Macías acercándola a un farol de la escalera inmediata.

-Paréceme que... sí..., cierto; yo a lo menos... Verdad es que yo no sé escribir. Yo soy mal juez.

-¿Cuándo dijo lo que me acabas de referir?

-Aquel día mismo.

-¡Respiro! Algún objeto llevaría. Vuela a tu prima, Jaime; dile que me diste ese recado y que espero sus motivos. Escucha. Con respecto a su cita, dile antes de una hora...

-¿Cómo? ¿Os cita?

-¡Silencio!

-¿Y os quejabais vos? Decid entonces que el engañado he sido yo. Ya me encargaré yo de esos recaditos en adelante, para que me cuesten una oreja el día menos pensado, y que la señora luego... ¿Es posible, señor caballero, que han de engañar las mujeres hasta a sus mayores amigos? ¡A todo el mundo, señor..., a todo el mundo!

-¡Ea! ¡Silencio! y separémonos. Nada digas, nada hables. En estos asuntos, Jaime, la palabra escapada revuelve sobre el que la dijo, y las imprudencias se pagan con la vida. ¡Adiós, adiós!

Dichas estas palabras continuó el doncel su camino, pidiendo a su señora en su borrascosa imaginación mil perdones por la ligereza con que la habían inculpado, en aquel momento mismo en que acababa de darle, según él, la prueba más singular de su constancia y fidelidad.

Llegó el paje entretanto a Elvira y refirióle lo ocurrido. Mil ideas se cruzaron en la imaginación de la desdichada. Deseosa, sin embargo, de aclarar aquel misterio y bien decidida a no exponerse de nuevo al peligro que no podía menos de correr con el arrebatado doncel:

-¡Jaime -dijo-, quiero salvarme a toda costa! Le amo, le amo con furor, y el infeliz lo sabe. No le vea, no le hable. Mi honor es lo primero. Juzgue de mí lo que quisiere. Escucha. Yo de mí misma desconfío y tiemblo. Sus ruegos pudieran vencerme... Por otra parte, esa cita sólo puede ser un artificio... acaso una horrible maquinación, un lazo que nos tienden. Mira: toma esa llave y ciérrame por fuera; de esa manera no le podré yo abrir aunque sus ruegos me ablandaran. Corre en seguida en su busca. ¿Dónde iba?

-Bajaba la escalera del alcázar.

-¡Soy feliz! Todavía no viene en mucho tiempo. Búscale, Jaime, búscale. Dile que es inútil; que nunca le he citado; que es mentira; que su vida peligra; que está Hernán conmigo... Lo que quieras. Que no venga, y lo demás no importa. ¿Que sería de mí si Hernán...? ¿Será él por ventura, será él el que de esta suerte intenta?... ¡Qué horrible maquinación!

Hizo Jaime lo que su hermosa prima le rogaba con no poco miedo de verse metido a su edad en tan gran laberinto de riesgos y de intrigas, pero con toda la decisión al mismo tiempo de que es capaz la fidelidad.

-¡Otra vuelta! -dijo Elvira al paje, que cerraba ya por defuera-. Así; adiós. Si mi esposo viene, él tiene otra llave. ¡Yo os doy gracias, Dios mío -añadió postrándose con cristiano fervor-; yo os doy gracias, Señor, por el peligro de que me habéis librado!

Apenas había acabado de decir estas palabras cuando se dejó sentir en la parte de afuera de su habitación un rumor, extraño ciertamente a aquellas horas y en aquel sitio tan solitario.

-¿Qué oigo, Dios mío? ¿Qué oigo?

-¡Elvira! -dijo una voz que así parecía bajar del cielo como salir de una profunda cueva-. ¡Elvira!

-¿Quién me llama? -añadió la asustada dama corriendo hacia la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada.

-¡Macías! -respondió la voz sordamente, y resonaron dos o tres golpecitos dados con cierto misterio e inteligencia.

-¡No le ha encontrado el paje! -exclamó Elvira-. ¡Ah! si Hernán... ¡Oíd..., doncel...! Nadie responde... y el ruido continua. ¡Cielos!, no es aquí; no es en la puerta. ¿Dónde, pues, dónde? Aquí -exclamó llegando a la ventana-, en esta parte están. ¿Qué intentan? Esta reja se abre; pero la llave... La llave debe tenerla el alcaide del alcázar... ¡La abren, Dios mío! -continuó escuchando con la mayor ansiedad-. Huid, huid, quien quiera que seáis.

-¡Bien mío! -respondió el doncel abriendo completamente la reja y dando con su espada en la madera, que quedaba cerrada todavía.

-¡Ah, es él, es él! Yo soy perdida. Yo misma me he encerrado -gritó Elvira arrojándose sobre un sillón al tiempo mismo que la madera, destrozada por los furiosos golpes del doncel, cedía a su irresistible fuerza.

-Yo soy, Elvira, yo soy -dijo Macías arrojándose a los pies de su amante-. Mil obstáculos he tenido que vencer; no pensé alcanzar a la altura de esa reja, que he debido escalar con la espada en la boca. Ya estoy, en fin, aquí, bien mío, y a tus plantas.

-¡Ah! no; salvaos por piedad, y salvadme a mí. Macías, cada palabra que hablamos es una palabra de abominación; el tiempo es precioso y le perdemos.

-¿Perderle yo a tu lado?

-Cesa ya y parte.

-¿Me llamas, señora, para escuchar de nuevo tus rigores?

-¿Yo os llamé, Macías?

-¿Qué escucho? -dijo levantándose-. ¿Cúya es, pues, esa letra?

-¿Esa letra? ¡Cielos! Los traidores la han fingido.

-¿La han fingido, señora?

-Para perdernos, sí.

-¿No es vuestra? ¡Crédulo yo, insensato! ¡Cierto es, pues, lo que Jaime asegura!

-Todo sí, todo es cierto: huid; no os quiero ver; os aborrezco.

-¿Me aborrecéis? Pues bien, nos perderán. Ya su triunfo es completo. ¡Pérfida! -añadió después de haberla contemplado un momento-. ¿De esta suerte pagáis mi generosidad? Tres años de silencio. Hablo por fin, hablo, para ofreceros más generosidad, mayor sigilo aún, amor más grande, ¡y no os ocurren en pago sino pérfidos medios de engañarme! Sed noble, señora, hasta en la perfidia misma. Medios hay aún de ser noblemente malo. ¿Sois veleidosa? ¿Por qué no me decís: «¡Macías, soy mujer! ¡Plugóme vuestro amor, mas hoy me cansa! No es para mí, que es harto grande.»? Yo agradecería vuestra nobleza entonces.

-Acabemos, Macías: no más reconvenciones, no. Idos, y nunca más volváis. Toda comunicación, todo vínculo es roto entre nosotros. Si prendas teníais de mi amor, si insistís en creer que mis ojos, mi lengua, mis acciones os prometieron algo, en buen hora, creedlo; devolvedme, empero, mi libertad...

-¿Que os la devuelva, señora? Volvedme vos la dicha, volvedme la confianza.

-¡Qué suplicio! Por piedad, partid.

-¿Partir? ¡Qué delirio! Mi vida hoy o mi muerte. No os creo ya; nada espero de vos. Todo de mí. Oídme.

-Soltad mi mano.

-No, sois mía, y lo seréis.