Vicuñas y Vascongados

El signo de la violencia presidió la vida potosina desde el momento en que los indios de Cantumarca, que se negaban a fabricar casas para los españoles recién llegados de Porco y La Plata, fueron rendidos a la fuerza y con efusión de sangre. Las guerras civiles entre conquistadores también afectaron al poblado y el temor a una incursión masiva de los temibles chiriguanos de los llanos también desveló a los vecinos en el curso del siglo XVI.

El control por el poder político dentro de la ciudad fue ganado muchas veces por las armas. En 1553, Vasco Godínez y Egas de Guzmán, apoyados por un grupo de forajidos, asaltaron la casa del gobernador Pedro de Hinojosa, a quien dieron muerte. Guzmán hizo ahorcar a continuación al contador Hernando de Alvarado y se apoderó de un millón de pesos de las Cajas Reales. Los conjurados enviaron emisarios a Lima para que explicaran sus acciones y la Audiencia de esa ciudad despachó a su vez a Alonso de Alvarado con la tropa necesaria como para pacificar a Potosí y dar muerte a los alzados. El cadáver de Vasco Godínez fue descuartizado.

En la minoría blanca que habitaba Potosí abundaban los aventureros y antiguos soldados que una, vez concluida la etapa de la conquista y las guerras civiles, habían quedado sin ocupación alguna, pero obsesionados siempre con la posibilidad de hacer rápida fortuna.

Como enjambres de abejas a un panal de ricas mieles, españoles y extranjeros sin oficio acudían a Potosí desde Lima, Panamá y otras ciudades para reclamar una tajada del botín. «Se sube allí -decía una Cédula Real enviada al corregidor de Potosí en 1589- la mayor parte de la gente que va de estos reinos y como allá no hallan comodidad conforme a sus intentos y esperanzas desasosiegan la tierra y dan ocasión a muchos inconvenientes y daños cometiendo muchos excesos y demasías.»

El consejo de la ciudad calculaba (1602) que había por lo menos unas cuatro mil personas «sueltas y baldías» que no se aplicaban a ningún trabajo y que sólo «atendían a sus vicios». Sugería, en consecuencia, al Virrey del Perú que búscase los medios de emplearlas en conquistas o en la milicia.

Crecía además el descontento por la disparidad en cuanto a la riqueza que ostentaban unos y la pobreza no solamente de los recién llegados sino de otros muchos que por —32→ falta de vinculación e influencia o por simple mala suerte, no habían podido acumular nada, en una ciudad que, por otra parte, debido a la inflación provocada por la afluencia desbordada del mineral de plata, resultaba sin duda la más cara de todo el imperio. Ese caldo de cultivo dio origen ya en 1612 a una conspiración abortada por la delación de uno de los comprometidos y en la que figuraba como cabecilla un capitán, Alonso Yáñez, a quien la historia ha recogido con el nombre de Alonso de Ibáñez. Yáñez pretendía apoderarse del gobierno comunal y destruir la fuente de poder de la clase dominante, arrasando los ingenios. Yáñez y sus compañeros castellanos fueron ahorcados en la Plaza Mayor.

Alberto Crespo en su libro La guerra entre Vicuñas y Vascongados atribuye a las peculiaridades raciales de los vascos el hecho de que éstos se hubiesen convertido desde temprano en dueños de casi todos los ingenios y minas y en consecuencia en empresarios de la flamante ciudad y al propio tiempo, como corolario lógico, monopolizadores del gobierno comunal, de los títulos y empleos: «Estaban poseídos -dice Crespo- de un sentido utilitario de la conquista de las Indias en más alto grado que los castellanos, extremeños y andaluces y, si caben las generalizaciones, un tanto despojados de su actitud heroica... Los otros ganaron duramente la tierra y no se resignaron sino con pena a envainar las espadas, mientras que los vascongados se dedicaron, presurosos, a explotar el cerro con orden y sistema. A la atractiva y utópica entrada a tierras inexploradas prefirieron arraigarse donde la plata estaba segura. En lugar de ir a pelear contra los indios, optaron por convencer al virrey Toledo de que se los entregase maniatados, bajo la capa legal de las ordenanzas de la mita». Eran tozudos, laboriosos y prácticos.

Los segundos habían protagonizado la conquista, despreciaban la vida sedentaria y creían que la nobleza se conservaba o adquiría por el uso de las armas; eran inquietos, inclinados al riesgo y la aventura, empeñados en las grandes hazañas que les darían reconocimiento de la Corona y riqueza instantánea. Esas dos concepciones de la vida chocaron frontalmente en el emporio que concentraba la mayor fortuna del virreinato. A los castellanos y andaluces se unieron manchegos, extremeños y portugueses mientras los cautelosos vascongados formaban un sólido núcleo impenetrable dentro del que se repartían los cargos de la Administración colonial, muchos de ellos comprados a la Corona, como se estilaba entonces.

Aunque era evidente el apoyo del común hacia los Vicuñas, éstos fueron expulsados de la ciudad, capturados en el campo y ahorcados en número de cuarenta «que en españoles es el mayor castigo que se ha hecho en las Indias», según refería el marqués de Guadalcázar, virrey de Lima, al Rey de España. El mismo funcionario reconoció hidalgamente que la raíz del conflicto se hallaba en el dominio absoluto que habían ejercido los vascongados por treinta años sobre Potosí, dominio que continuó, una vez eliminados los cabecillas de los Vicuñas. A Shakespeare, que dejó morir envenenados a Romeo y Julieta, le habría gustado el final feliz que puso en cambio Arzans en su Historia: el matrimonio de la «hija única y muy hermosa» del capitán de los Vicuñas con el hijo del jefe Vascongado. En la vida real, la represión contra los Vicuñas fue implacable, pues el perdón y la amnistía llegaron tarde cuando ya los principales jefes rebeldes habían sido colgados. Una vez pregonado el indulto, se prohibió el uso de pistoletes, pistolas, arcabuces y escopetas, so pena de vida. También estaba castigado con cuatro años de destierro a Chile, el uso de cotas de malla, cueros de ante, jubones fuertes, espadas y estoques mayores.

Higiene, salud, enfermedades

Si malas eran las condiciones de higiene y salud en todo el virreinato y en la propia España, imaginemos cuánto más graves serían en las alturas de Potosí, en medio del casi súbito hacinamiento, en un perímetro reducido de hombres y animales de carga.

No debe olvidarse que la conquista fue empresa de varones que frisaban los treinta años, pues de otro modo no habría podido llevarse a cabo. En pos de los metales preciosos, los jóvenes españoles soportaban hambres y sed, canícula y vientos helados, jornadas a pie de miles de kilómetros, por medio de la selva o de altiplanicies desnudas, o en frágiles embarcaciones por ríos tan anchos y extensos como no los habían visto nunca en Europa. Si en las cortes del Medievo y aun en la Francia del Rey Sol, se convivía con toda clase de alimañas y los piojos asomaban en las pelucas de los nobles, era natural que los conquistadores del nuevo mundo trajeran también una natural aversión al baño, que no consideraban necesario sino en contadas ocasiones, aversión que compartían aun más las mujeres, con el agravante de que la idea cristiana de que en las formas femeninas se escondía el demonio las hacía todavía más reacias a lavarse el cuerpo desnudo. El régimen de alimentación habría también alarmado a un dietista moderno: carne de vacuno y cerdo, aves, galletas duras, ají, muy poca verdura, chocolate (popularizado desde México), vino y aguardiente. Un hombre de cincuenta años ya era considerado anciano y Francisco de Carvajal, «el demonio de los Andes», lugarteniente de Gonzalo Pizarro, se hizo célebre no tanto por su coraje y su espíritu batallador sino por su edad: al ser ajusticiado por orden de La Gasca, frisaba los 80 años y era considerado matusalénico.

En El Florilegio médico del jesuita Steynefer, escrito para «uso de las provincias de España y sus misiones», figura una lista de los santos a los que debía la persona encomendarse, dependiendo de su enfermedad: San Blas para la angina; Santa Lucrecia, el asma; Santa Engracia, el hígado; San Pantaleón, las almorranas; San Antioco, las vías urinarias; Santa Polonia, el dolor de muelas; San Valentín, el estreñimiento; Santa Águeda, los partos difíciles; Santa Lubdina, el dolor de cabeza; San Hugo, la epilepsia; Santa Gertrudis, el mal del corazón; Santa Tecla, la boca torcida; San Gregorio, las enfermedades de los ojos; —33→ Santa Lucía, la ceguera; San Zacarías, el mal de oído.

No pasaban de dos o tres los médicos residentes que provenían de España, pues la única escuela de medicina de la Audiencia en la Universidad de San Xavier recién se abrió con el inicio del régimen republicano. La farmacopea que trajeron los españoles contenía medicinas tan curiosas como «ranas calcinadas, ojos de cangrejo, agua de capón, uñas de la gran bestia, espíritu de lombrices, piedras de araña, agua de la reina de Hungría, sal de Mále de Ribero, Marte aperitivo, bálsamo de María, serpentaria virginiana, sangre de dragón», etc...

En los hospitales se hacía abundante uso de sangrías, ventosas, lavativas y tártaro emético, con todo lo cual generalmente se aceleraba el fin del paciente. Con el tiempo, médicos y barberos de la península avecindados en la Audiencia y los practicantes criollos incorporaron a su farmacopea con mayor éxito las yerbas utilizadas por los nativos como el guayaco, la quina, la zarzaparrilla y el bálsamo del Perú.

Solamente la altura y la frigidez del clima explican por qué un conglomerado humano y animal tan abigarrado pudo librarse de grandes epidemias fuera de la de 1719 de fiebre tifoidea que habría causado la muerte de 22.000 personas, la mayor mortandad que sufrió la ciudad en su historia. Hubo otras epidemias de menor importancia en 1584 (una «pestilencia» no identificada), una de dengue en 1589, otra de viruela en 1590 y una más de sarampión y alfombrilla de 1628 al 29, epidemias que también se presentaron en los mismos años en varias otras ciudades del Virreinato.

No todo fue tampoco esplendor y opulencia, pues la ciudad conoció también en forma constante el fantasma del desabastecimiento e incluso la hambruna, sobre todo en sus períodos de baja producción minera que no fueron pocos.

Es fama que hasta medio siglo después de establecida la ciudad ningún niño español recién nacido (nadie se ocupó de averiguar por los niños indígenas) pudo sobrevivir en la ciudad y era costumbre que las madres fuesen a dar a luz en los valles cercanos, permaneciendo en ellos hasta que los críos cumplieran seis meses o un año. Aun así la mayoría de infantes fallecía al retornar a la Villa.

Unos lo atribuían a castigos del cielo por los excesos que se cometían u obra del demonio, pero no había modo de que los niños crecieran libres de cuidado hasta el milagro que hizo la Virgen y San Nicolás, del que se ocupa Arzans. Para atender a españoles e indios se creó hacia 1555 el Real hospital de la Veracruz a cargo del cabildo de la ciudad, que nombró como administrador del mismo al Padre Antonio de Escobar cuyas obligaciones eran las de celebrar misa, confesar a los enfermos y ayudarlos a bien morir. El Virrey Toledo ordenó que cada mitayo contribuyese con siete reales de sus salarios anuales, lo que representaba un ingreso de 10.300 pesos por año. En 1603 el hospital disponía de un ingreso anual de 30.000 pesos y contaba con un médico, un cirujano, un barbero, un enfermero y un boticario. También estaban asignados a la institución o al director 60 mitayos cuyo trabajo alquilado servía para solventar los gastos de ambos. A partir de 1620 se hizo cargo una «hermandad» de 24 personas deseosas de hacer caridad y servir a Dios y al Rey. Capoche cuenta que el Dr. France, nombrado por Toledo como director, no podía persuadir a los indios heridos o enfermos a que entrasen al hospital «que ellos temían más que la muerte misma». (El Virrey Toledo, que tenía muchos escrúpulos de conciencia, dejó en su testamento quinientos ducados para el mantenimiento del hospital de los mitayos de Potosí.)

Las crónicas dicen que el hospital, cuya planta estaba construida en forma de cruz, como se solía hacer entonces, para fusionar la iglesia con las salas de los pacientes, tenía una capacidad de cien o más enfermos (no debe olvidarse que los indios no usaban camas; dormían sentados sobre algún pellejo de animal y con la ropa puesta).

En 1700 la Hermandad de la Veracruz entrega la administración a los religiosos betlemitas, miembros de la única orden religiosa fundada en el nuevo mundo, que llegó a administrar veintidós hospitales. Los betlemitas tuvieron a su cargo el nosocomio hasta los albores de la República.

El otro hospital potosino fue el de San Juan de Dios, a cargo de los hermanos hospitalarios, llamados también juandedianos. Fue creado en 1610. El médico director en ambas instituciones era nombrado directamente por el Virrey y el puesto era apetecido por sus jugosos ingresos. Pero como en toda las épocas y lugares, también los médicos independientes especulaban a su gusto con la salud de los potosinos. El cabildo tuvo que intervenir en 1677 advirtiendo a los galenos que cobraban tarifas superiores a las vigentes en la corte de Madrid que se limitaran a cargar un peso por consulta y atendieran gratis a los pobres, bajo pena de verse privados de la licencia de ejercer por dos años, y en caso de reincidencia, desterrados de la Villa.

Además de las heridas y contusiones por derrumbes, caídas o accidentes con la barreta, los indios padecían también de enfermedades profesionales como la silicosis, conocida entonces como «mal de choco», la tuberculosis y otras varias enfermedades pulmonares por efecto de los drásticos cambios de temperatura, así como un estado de desnutrición permanente provocado por una dieta conformada por algunos granos y casi desprovista de proteínas.

Pedro Francisco de Arizmendi, subdelegado de Chayanta y partidario, como Villaba, de la supresión de la mita, en informe dirigido al fiscal sugería que los morterados, moledores y cernidores, que eran quienes más inhalaban «polvos venenosos» enfermando «en la flor de la juventud y la virilidad», fuesen provistos de mascarillas de vidrio de cristal como las que se usaban en Europa y que, en su opinión, podían fabricarse también en Cochabamba. De los mitayos de Potosí decía: «Son los desventurados que labran nuestras fortunas, los pobres que nos hacen ricos, los infelices que nos vuelven dichosos y que con el vigor de tan recomendables títulos están —34→ en el derecho de exigir nuestro reconocimiento y gratitud». Una enfermedad frecuente en los ingenios era el envenenamiento por el mercurio, que la ciencia de la época no sabía diagnosticar y menos curar, aunque entendía la relación, pues se conocía como «azogados» a los mitayos enfermos que sufrían de temblores espasmódicos, parálisis y pérdida de dientes.

Es también Capoche quien da la cifra de medio centenar de indígenas que morían en el hospital por año. Otros perecían en el cerro mismo, a veces en grupos de hasta treinta o cuarenta, cuando se producía un derrumbe grande. La leyenda negra ha difundido la especie de que habrían sido miles de mitayos sacrificados cada año y hay autor que sostiene que serían ocho millones los que perdieron la vida en los dos siglos y medio de mita, cifra muy exagerada sin duda que no correspondía ni a las cantidades de mitayos que acudieron en ese largo período a Potosí, ni a los informes oficiales sobre la materia.

Las autoridades estaban constantemente preocupadas de que se aumentara la producción y para lograrlo había que conseguir un mínimo de seguridad para la mano de obra, pues de lo contrario habría afectado el rendimiento de las minas. Las muertes debieron producirse por algunos millares, cosa abominable en sí misma pero que no llegaba a afectar al odioso sistema.

Convendrá hacer una digresión aquí sobre el descenso alarmante que sufrió la población indígena en su confrontación con los conquistadores y que la leyenda negra atribuía casi exclusivamente al genocidio que estos últimos habrían hecho, tanto durante la conquista como a través de la mita y otras formas de explotación. De acuerdo a Nathan Wachtel, la población del Perú se había reducido de 8.000.000 de habitantes hacia 1530 a 1.300.000 medio siglo después. Otro autor, el peruano Waldemar Espinoza, sostiene que de 12.000.000 de habitantes que había tenido el país en 1532, la población se redujo a algo más de medio millón en 1626. Aunque se trata de estimaciones no avaladas por censos precisos lo evidente es que esta catástrofe demográfica es atribuida modernamente al «choque microbiano» sufrido por los nativos que hasta antes de la llegada de los europeos vivían en una especie de «isla inmunológica» en la que eran desconocidas enfermedades como la viruela, la gripe, el sarampión, la difteria y otras, a las que los españoles ya habían rendido su tributo de vidas y sufrimientos, desarrollando al cabo anticuerpos para protegerse de ellas. Los indígenas ante los microbios que portaban los peninsulares no tenían defensa alguna y perecían por millares en sucesivas epidemias.

Sólo así se explica también que la población de Charcas hubiese aumentado apenas en unos 13.000 habitantes en cerca de dos siglos, de 1556 a 1790. El descenso más violento de la población indígena debido a los virus tuvo lugar en el siglo XVI, luego hubo un estancamiento poblacional en el siglo XVII y una lenta recuperación en el siglo siguiente, como prólogo a lo que haría el cuarto jinete del Apocalipsis, en los levantamientos campesinos de 1780 y la guerra de los quince años en las primeras décadas del siglo XIX.

Falsificación de moneda

Escudos de oro se acuñaron en Potosí, con las sucesivas efigies de los monarcas españoles, a partir de Carlos III en 1778 cuando se levantó la prohibición que existía a ese respecto, hasta las de Bolívar, que todavía se hacían a mediados del siglo XX, pasando por las primeras monedas que tuvo Argentina acuñadas cuando el ejército auxiliar tomó la ciudad en 1813.

Pese a la severidad de las leyes y a los múltiples controles, algunos audaces no resistieron la tentación de falsificar moneda en gran escala, delito que fue castigado en dos ocasiones con la pena capital en Potosí. La más importante adulteración fue la realizada por Francisco de Rocha en 1648 con la complicidad de tres ensayadores de la Casa de la Moneda. Felipe IV puso el hecho en conocimiento de la Audiencia de Charcas, la que comisionó a su Presidente, el presbítero Francisco Nestares Marín, para que en compañía del ensayador Rodas, llegado de España, fuese a Potosí y juzgase a los culpables. Rocha era uno los de hombres más acaudalados de Potosí y gozaba de un gran círculo de amistades incluso entre las órdenes religiosas que clamaron por su vida. Nestares Marín pensó que ésta era la oportunidad de conseguir una mitra y hacerse rico al mismo tiempo.

Enfrentándose a la furia de los potosinos, descartó el ofrecimiento que hizo Rocha de depositar una crecida suma por cada día que demorara el indulto que había pedido a Madrid, fuera del pago que ya había hecho de una fianza de 400.000 pesos, y no se amilanó tampoco por las misteriosas muertes de cuatro de los denunciantes del acusado, ordenando que Rocha fuese agarrotado en su propia casa, donde guardaba prisión. Ordenó a continuación que se le cortase la cabeza para ser expuesta en la Plaza del Regocijo.

Arzans atribuye al poeta Juan Sobrino, unos versos que circularon en Potosí, a raíz del ajusticiamiento de Rocha (inspirados, es cierto, en Góngora y Argote). Es la cabeza de Rocha que habla:

Vasallos de Potosí los mas nobles y leales/ considerad estos males/ que hoy han pasado por mí/ El Capitán Rocha fui/ que con aplausos y honores/ gocé fiestas y favores/ pero Fortuna voltaria/ como es inconstante y varia/ me los convirtió en dolores/(...) En un confuso tropel,/ juntos venís a mirarme,/ en esta Plaza a notarme,/ cómo estoy en un cordel;/ fue mi riqueza oropel/ No surtió ningún provecho./ De mi honor me ha derribado/ cuando entendí ser honrado/ Con un hábito en mi pecho./ Yo fui el lamentable mal/ de muchos soberbios pechos/ Pues les quité vida y hechos/. Siendo alcalde provincial./ Y he llegado a extremo tal/ que si cortaba cabezas,/ ahora estoy hecho piezas./ Y la mía está colgada/ a pique de ser cortada/ sin que aprovechen riquezas.

Nestares Marín quiso enviar a la Corona la fortuna de Rocha; pero se dice que éste, anoticiado con tiempo de lo que podía suceder —35→ la escondió con tal sigilo que pese a los esfuerzos que se hicieron entonces y a las múltiples búsquedas posteriores hasta nuestros días, nunca pudo hallarse el fabuloso «tapado». Los amigos de Rocha hicieron llegar a la corte una versión puntualizada de las perversidades que había cometido Nestares Marín en la Villa Imperial y aunque éste, por su parte, envió a Madrid la fortuna de un señor Sinteros que había fallecido sin descendencia, el monarca lo castigó con su indiferencia.

Las cuartillas dedicadas a Nestares Marín, cuando este falleció solo y repudiado por la Corona, toman directamente como ritornelo el verso «La brevedad de las cosas humanas» de Góngora y Argote:

|

Para poner también en boca del odiado presidente, estas cuartillas:

Tocó la fama el clarín./ En todo a que este hemisferio;/ miedo me tuvo el imperio,/ que fui Nestares Marín./ A Rocha di muerte en fin/ Y al soberbio Potosí/ humilde a mis plantas vi;/ No en blasonarme anticipo,/ Mas sabe mi rey Filipo/ que ayer maravilla fui./ Próspera suerte tenía,/ Ya si liberal y ufano,/ A mis deudos di la mano,/ A don Roque señoría./ Oh mundo Y en quien se fía;/ Ayer flor, cadáver hoy,/ tronco inútil, nada soy, ¡Oh! cómo la muerte asombra!/ Pues creí ayer ser mi sombra,/ Y hoy sombra mía no soy.

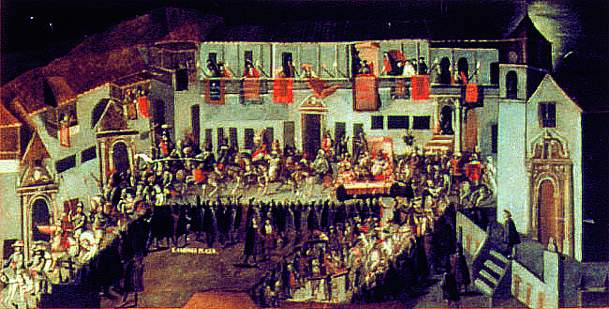

Detalle de la pintura del ingreso del Virrey Morcillo a Potosí, de Melchor Pérez de Holguín.

La expropiación de barras y de moneda

El transporte de la plata a la costa era una operación logística que demandaba mucha atención y cuidado, sobre todo cuando la cantidad era tan considerable que exigía el empleo de dos mil llamas para cargarla (cada llama -machos capones exclusivamente- soportaba de 4 a 6 arrobas) y un millar de indios para atender al acarreo, como sucedió en julio de 1549 cuando la caravana partió de Potosí con 7.771 barras de plata equivalentes a 900 mil pesos. El trayecto debía hacerse atravesando montañas y varios cursos de agua y, por supuesto, tan grande cantidad de animales y cuidadores no podía partir al mismo tiempo de manera que un grupo seguía al otro y transcurrieron doce días hasta que todos se hallaron en camino. La caravana llegó a Arequipa recién en septiembre. El presidente La Gasca, preocupado porque la plata del Rey en tan largo trayecto fuera objeto de tentaciones, ordenó que se hicieran caravanas más seguidas y que los indios del Collao se ocuparan del transporte en el futuro. Imaginemos esa misma caravana, atravesando bajo soles inclementes o con la nieve del invierno bajo los pies, el vastísimo escenario —36→ que separa a Potosí de Arequipa y Arica, repetida una o dos veces por año, a lo largo de dos siglos y medio, para tener una imagen gráfica del esfuerzo que demandaba el envío puntual al rey, de la plata del Cerro rico.

Un viajero que visitó Panamá en 1673 quedó deslumbrado con el tráfico de la plata. «Era digno de ver -dice el Padre Tomás Gage- cómo los comerciantes vendían sus mercancías, no al menudeo sino por mayor; a piezas y al peso; cómo hacían sus pagos, no en dinero o moneda sino en barras de plata que pesaban y daban por el valor de sus mercancías. Esto no duró más de quince días, durante los cuales los galeones no cargaron otra cosa más que barras de plata; de suerte que puedo decir con atrevimiento y sostener que durante esos quince días no hay una feria más rica en todo el mundo que la que se hace en Portobelo entre los comerciantes españoles de Perú, Panamá y otros lugares vecinos... Lo que más me sorprendió fue ver el gran número de mulas que venían de Panamá, todas cargadas con barras de plata; de suerte que un día conté más de doscientas que no conducían otra cosa. Las cuales fueron descargadas en el mercado público donde había tantos montones de barras de plata como de piedras en la calle y que dejaban allí sin miedo de que las robasen... Más tarde el trabajo no se hizo ya por Panamá, Portobelo, sino por Cartagena de Indias, a través de Nueva Granada o Colombia. Portobelo era muy insano y se procuró evitar la larga estancia de las flotas y gente en su puerto. Sólo iban de paso los navíos».

Actividad extractiva por antonomasia, la minería no le dejaba al cerro más que un laberinto cada vez más complicado de socavones, pozos y lumbreras; a la ciudad, una oligarquía de ensoberbecidos aunque siempre quejumbrosos azogueros; al país, campos abandonados y estériles por obra de la mita devastadora mientras los metales, en barras, o en moneda, arrancados con tanto esfuerzo a la montaña, llegaban finalmente a España, mojando sus techos, para usar una metáfora de la época, como una lluvia de verano, que se evaporaba rápidamente o se deslizaba sin fecundar la tierra hacia otros países del continente.

A pesar de haber sido Potosí el centro único por mucho tiempo, y el más importante en todo caso, de amonedación del virreinato de Lima, en Charcas persistió siempre la economía natural de trueque, empleándose las diversas «monedas de cuenta», pues el grueso de la moneda salía a España y otras partes del imperio. De lo acuñado entre 1761 y 1774 en Potosí y Lima, por ejemplo, que alcanzó a 100.667.838 pesos, el 67 por ciento se remitió a España, el 15 por cierto a Buenos Aires, otras porciones a Quito, Panamá, Centro América y Chile, que eran en su mayoría también reexportadas a España, quedando en el Perú sólo el dos por ciento de la moneda labrada.

La plata no contabilizada

Nunca se podrá saber cuánto produjo de plata el cerro rico, desde que el indio Huallpa se llevó furtivamente a Porco los primeros trozos de mineral para refinarlos toscamente en su provecho. Todos los cronistas concuerdan, sin embargo, en que la primera década, de la que no existen datos oficiales, fue de inmensa riqueza por la abundancia del mineral y su alto contenido metalífero. El primer cronista que se ocupó del cerro, Pedro Cieza de León, estimaba que de 1548 a 1551, solamente por concepto de quintos reales, la Corona percibió 3.000.000 de ducados. Un informe de Polo Ondegardo como corregidor de Potosí, de julio de 1549, señala que los encomenderos que tenían indios trabajando allí habían pagado a la Corona en 49 semanas un total de 749.145 pesos por quintos reales, equivalentes a una producción (declarada) de 3.745.725 pesos. En noviembre del mismo año, el encomendero Pedro de Hinojosa llevó personalmente a España parte de los quintos reales, suma que sirvió al monarca para amortizar una deuda que tenía con los Fugger.

En el Archivo Nacional de Sucre reposa un memorial de octubre de 1622 del doctor Juan Cornejo, oidor de la Audiencia de Valladolid, en el que sostiene que, de acuerdo a la cantidad de azogue que se había distribuido a los dueños de minas e ingenios del Perú, se estaría defraudando a la Corona en un 50% de los quintos que le correspondían y la Real Cédula de Madrid, facultándolo para que visite las audiencias de Lima y Charcas para averiguar y remediar esta situación.

Un capítulo nada despreciable -y éste sí imposible de cuantificar- era el del desperdicio que sufría el mineral en su proceso de refinación, debido a metodología arcaica o a simple descuido y desidia de los operadores. Cañete, que fue observador muy agudo y preocupado, detectó varios modos de desperdicio. En los trapiches, por ejemplo, donde «sólo se tira a sacar en pocas horas la plata según se puede», la harina salía más gruesa que en los ingenios grandes, dando como resultado que el azogue se amalgamara con la plata que se hallaba en la superficie, perdiéndose la que se escondía en la base y dado que ése era el mineral fino robado que los «caychas» llevaban a los trapiches, la pérdida debió ser considerable.

Algo parecido sucedía en los relevos de los trapiches, donde según cálculos de Barba, una sexta parte se perdía en los cajones. Los «caychas» rescataban más de mil marcos semanales. «Por esta cuenta se deduce -afirma Cañete- que por 200 años en que se arrojaban los relaves al río, se perdieron en cada uno de ellos 55.944, que es la sexta parte de los 1.000 marcos semanales, computando el valor de cada uno por siete pesos corrientes, ascendiendo el total de estas pérdidas a 11.188.800 corrientes, en perjuicio irreparable del Estado y de la patria.»

«Más infausto y espantoso», encontraba Cañete el desperdicio en los relaves de los ingenios grandes, donde hubo siempre un defecto en la molienda de los minerales los mazos accionados al aire libre en los morterados levantaban con su impulso tanto polvo que quien no estuviese acostumbrado no podía respirar en ese ambiente.

En ese polvo se levantaba, con otras sustancias, porción considerable e imprecisada —37→ de átomos de plata que quedaban adheridos a techos, paredes, y piso, perdiéndose para siempre. Estima Cañete: «Toda la plata que se evapora en polvo al tiempo de moler y cernir las harinas con la que se pierde en los relevos, calcúlese solamente por una sexta parte de lo que saca por cajón según el cómputo de Barba. Supóngase también que la gruesa de la Ribera sólo ha rendido de parte de los ingenios grandes 1.500.000 pesos que ahora produce el año en su mayor pobreza. Computando pues la pérdida de la sexta parte de esta suma, salen perdidos 250.000 pesos al año y llega un total en 190 años a la increíble suma de 47.500.000.000. Véase aquí todo lo que se ha llevado el río de la Ribera de Potosí sin dejarnos más fruto y fue la confusión de nuestra indolencia en la aplicación de lo más importante a nuestra felicidad». El desperdicio de azogue era también enorme y fue una de las causas determinantes de la decadencia de la minería potosina. Se requería en términos generales el consumo de una libra de azogue por marco de plata, es decir dos veces más de azogue que de plata. En la misma época la relación en México habría sido de 1,78 de azogue por libra de plata.

El contrabando de plata surgió simultáneamente con la obligación de pagar el quinto a la Corona, aunque es imposible saber si el monto era inferior, igual o superior, aunque hay autores que afirman que se burlaba al rey la mitad de lo extraído. Cuando el virrey Toledo hizo una averiguación en 1574 sobre lo producido desde el descubrimiento del cerro, se estimó que hasta ese año la Corona había percibido 76 millones de pesos por el quinto. En los primeros años, según afirma el padre Acosta, las cobranzas se hacían por romana, «tanta era la grosedad que había».

Si bien las barras no selladas eran objeto de confiscación en los hechos existía un complejo y extenso mecanismo de burla en el que participaban en diversas medidas todos los actores de la explotación minera, desde los indígenas hasta las propias autoridades. La plata no registrada fugaba hacia la ciudad del mismo nombre, en la que los azogueros construían magníficas residencias para pasar temporadas o retirarse a disfrutar la vejez, o a Europa por la vía de Arica o Buenos Aires. Pese a que en cada flota viajaba un contralor encargado de la custodia de los metales, que percibía un porcentaje por su trabajo, los comerciantes muchas veces se daban mañas para declarar solamente una parte de sus remesas de metales, mucho más cuando la Corona, afligida por sus deudas, echaba mano de los valores declarados con la promesa de devolver el valor oportunamente a sus dueños. Esto, en cuanto a las barcos de bandera española.

La «puerta trasera»

Un capítulo que aún no se ha escrito y acaso no pueda escribirse jamás es el de las naves de otras potencias europeas que se asomaban a Arica o con mucha más frecuencia atracaban en Buenos Aires transportando mercaderías a cambio de la plata de Potosí. Ésa es la «puerta trasera» del comercio potosino, que nunca pudo cerrarse a pesar de algunos esfuerzos de las autoridades. Por los indicios que se tienen, los volúmenes eran considerables y también favorecían al Brasil, que enviaba azúcar y arroz o servía de intermediario para la internación de mercaderías europeas, a la villa imperial, por la vía de Tucumán, llegando a tener beneficios de un mil por ciento. Barcos holandeses, portugueses y alemanes llegaban a Buenos Aires cargados de productos de toda naturaleza y dado que la ciudad portuaria era, como reconoció el propio monarca en 1602 autorizándola a comerciar con Brasil, pobre de solemnidad, esas naves volvían al viejo mundo llevándose barras y monedas potosinas. Aunque existía prohibición expresa para que las provincias del Río de la Plata tuviesen relación comercial con Potosí, eran obvias las ventajas que desde el punto de vista de las distancias y la seguridad ofrecía esa ruta de apenas 800 leguas de fácil camino,frente a las 300 leguas escarpadas a Lima y las 500 de arriesgado trayecto marino hasta Panamá, donde además había que atravesar el malsano istmo, plagado de mosquitos y de piratas, hasta Nombre de Dios o Portobelo. Las autoridades y la población de Buenos Aires apoyaban de manera tácita o entusiasta ese tráfico con infieles que les dejaba beneficios y del que también se favorecía la Corona, con la percepción de impuestos. Cuando las quejas de los comerciantes potosinos que traían su mercadería por la vía de Panamá se hacían más fuertes, se apelaba a subterfugios como los de permitir el ingreso a Charcas de esclavos negros comprados en el Brasil, con los que se enviaba también mercadería, o dejar que las naves europeas hicieran toques de emergencia por el mal tiempo, que les servían de paso para descargar discretamente sus bodegas. Se dio el caso en cierta ocasión que un capitán al que se rehusaba licencia para atracar en Buenos Aires logró desembarcar a un sacerdote y acto seguido pidió permiso para que su tripulación pudiese descender y oír misa en tierra. Mientras algunos piadosos marinos atendían al oficio religioso, otros como hormigas descargaban fardos para Potosí.

Otro renglón que mermó poderosamente los ingresos fiscales y que se hizo obsesivo para las autoridades de La Colonia, fue el de la piratería, que en distintas épocas llevaron a cabo marinos ingleses, holandeses y franceses, varios de ellos actuando al servicio de sus países, otros por iniciativa personal. Quizá el golpe más importante por el monto del tesoro envuelto fue el dado por los holandeses a la armada real española en 1628, arrebatándole un equivalente a diez millones de ducados (unos 140 millones de dólares actuales). Los metales eran arrebatados en los puertos o en alta mar y a veces, por daños de guerra o por efecto de tempestades, las naves se hundían con su precioso cargamento, sin provecho para nadie.

También hubo asaltos a los caudales potosinos por facciones en pugna, iniciados casi con el descubrimiento del Cerro rico por Gonzalo Pizarro y su lugarteniente Francisco de Carvajal, quien abandonó el territorio de Charcas llevándose cuantiosos recursos provenientes del Cerro rico. Fue el capitán Alonso de Mendoza (futuro fundador de La Paz) quien por orden de Gonzalo Pizarro, se —38→ llevó de Chuquisaca a Potosí, para hacer más fácil la sustracción, la caja con tres llaves y sello, donde se guardaba el quinto de la producción de plata para el rey.

Hasta 1825, año de la independencia política de Charcas, la lista de depredadores concluye con el general Pedro Antonio de Olañeta, que en su huida a Tumusla, donde hallaría la muerte, cargó con las últimas barras que quedaban en la Casa de la Moneda.

Los indios

La mayor riqueza del Perú no fueron los minerales de sus cerros sino su población. Sin los indios dedicados a la agobiadora tarea de la extracción y refinación, esos minerales habrían tenido que esperar la tecnología del siglo XX para ser de algún provecho. Sobrada razón tiene por eso Gunnar Mendoza cuando afirma: «La sociedad indígena de las tierras altas y bajas donde se desarrolló el drama del descubrimiento, la conquista y el coloniaje en el área boliviana, era tan profusa y tan compleja que la relación de la sociedad hispánica con ellas se constituyó en el problema material y moral -que aún subsiste hoy- de cada día y de todos los días, hasta el extremo de que puede decirse que en la actividad humana de estos territorios el indio representó y aun representa el tema-clave social con todas las declinaciones gramaticales e históricas posibles: el indio, hacia el indio, sobre el indio, bajo el indio y sobre todo, como bien se sabe, contra el indio; la única declinación gramatical e histórica inexistente, como bien se sabe, es la privativa: sin el indio».

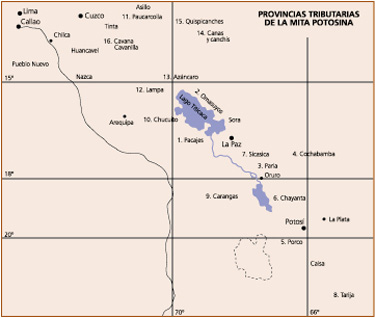

Provincias tributarias de la mita potosina.

Gabriel René Moreno con feroz ironía dedica varias páginas al trabajo de los indios y a la mita en su Historia de la Audiencia de Charcas. «En el Alto Perú -dice el polígrafo cruceño- eran repartidos los indios para toda suerte de faenas rudas y trabajos musculares: minas, campos, acarreos, etc. Estábales impuesto todo esfuerzo de pujanza, toda fatiga corporal, todo aguante ciego. Eran lo que son hoy las bestias para la industria, o lo que es el vapor cuya fuerza bruta se representa por caballos. Entonces se decía carga de cuatro indios, arado de siete indios, malecate de quince indios, etc. Eran repartidos conforme a la ley, o fuera de la ley, o contra la ley, que ello nada importó; el hecho es que estaban todos implacablemente repartidos. Éste es el repartimiento que llamaremos activo y personal.» En el repartimiento pasivo, René Moreno enumera el tributo debido al monarca y los beneficios que obtenían corregidores, encomenderos y párrocos y concluye afirmando: «No existían, que sepamos, otros repartimientos de la especie; porque en verdad nada más quedaba ya por repartir a los indios, después de repartirles mercantilmente la religión de Cristo, los trapos de ultramar y la justicia del rey».

No es éste el sitio para retomar la antigua polémica que dividió la conciencia española sobre el trato que debía darse a los indios. Por encima de la lucha apasionada que libró Fray Bartolomé de las Casas y la notable legislación —39→ que aprobaron los sucesivos monarcas preservando los derechos de los nativos a una vida digna, primó, como se sabe, la angurria de los conquistadores y colonizadores y el propio interés de la monarquía que exigía, insaciable, mayores contribuciones para sus aventuras de ultramar y para el sostenimiento de la corte.

Tres argumentos ayudaban a los españoles de América a poner en paz sus conciencias: el primero se refería a la presunta tiranía que habrían ejercido los incas y de la que ellos libraron a los indígenas; el segundo aducía una supuesta inferioridad de los naturales, que los hacía proclives al vicio y la ociosidad, de los que debían ser rescatados. (En una carta de octubre de 1589 el virrey conde del Villar le decía al rey: «Como los indios son naturalmente inclinados a vicios, ociosidad y borracheras cuyo remedio consiste en ocuparlos, fuera bien repartirlos para las dichas minas» y el tercero justificaba el régimen de encomiendas y repartimientos con la necesidad de evangelizarlos para salvar sus almas del castigo eterno.

Por el hecho de ser vasallos del rey de España (acreedores por tanto a la protección real) los indios estaban obligados, desde los 18 hasta los 50 años, a pagar un tributo equivalente a ocho pesos anuales, o su equivalente en productos, pago que en el siglo XVI se hizo en especie, en el XVII en especie y dinero y en el XVIII en moneda, y cuyo cobro corría a cargo de los caciques, quienes a su vez entregaban lo recaudado a los corregidores. Los incas también habían exigido tributo a sus súbditos, pero en forma de trabajo y existió reciprocidad en el sentido de que existían previsiones para que en el tiempo de escasez no faltara alimento a nadie. Esa «redistribución» de la riqueza desapareció con la conquista, pues la corona ya no se ocupó sino en las leyes, por cierto abundantes y sabias, de precautelar el bienestar de los tributarios.

«Corregidor de minas. Cómo castiga cruelmente a los caciques principales y jueces con poco temor de la justicia sin tener misericordia por Dios a los pobres». De la Crónica de Guamán Poma de Ayala.

Hasta 1556, el tributo fue pagado colectivamente por comunidades y ayllus, pero por protestas de los indígenas, en adelante se procedió al cobro individual. Ésta fue la primera y universal carga que sufrieron los vencidos. A ella se añadieron muchas otras más, como veremos oportunamente.

Las ideas que había expresado Juan de Matienzo en su informe al Rey (1567) sobre el carácter de los indios eran compartidas sin duda por los demás españoles. Matienzo los halla «pusilánimes y tímidos, que les viene de ser melancólicos naturalmente, que abundan de cólera adusta fría». De ello les viene ser «muy temerosos, flojos y necios; que les vienen súbitamente, sin ocasión ni causa alguna, muchas congojas y enojos, y que si se les pregunta de qué les viene, no sabrán decir por qué. De aquí viene desesperar y ahorcarse cuando son muy mozos o muy viejos, lo cual acaece a cualquier hora a los indios, que por cualquiera pequeña ocasión o temor se ahorcan..., son fáciles y mudables y amigos de novedades..., son muy espaciosos y quieren que en ninguna cosa les den prisa..., son enemigos del trabajo y amigos de ociosidad, si por fuerza no se les hace trabajar. Son amigos de beber y emborracharse e idolatrar, y borrachos cometen graves delitos.

«Comúnmente son viciosos de mujeres..., ellos finalmente nacieron para servir y para aprender oficios mecánicos, que en esto tienen habilidad». La conclusión de Matienzo es que para quitarles tan malas costumbres y siendo pese a todo humildes, pacientes y obedientes, mejor estaban bajo los españoles que gobernados por los incas. La opinión de Arzans, expresada en 1710, un siglo y medio después, es mucho más ponderada y objetiva. Aunque el cronista potosino rinde permanente homenaje a España, a su rey y al poder en vigencia, en el fondo, trasluce de sus escritos un apasionado americanismo y —40→ aun una acerba crítica a los españoles. De la misma manera, no obstante que gran parte de su Historia está dedicada a narrar las actividades, vida cotidiana, despliegues y grandezas de la parte privilegiada de la sociedad potosina, Arzans es un crítico a veces severo y otras dolido y resignado de las terribles injusticias sociales del régimen de explotación del indígena. En diferentes lugares de su obra, Arzans se detiene para impugnar y rechazar la versión que circulaba acerca de la incapacidad de razonamiento de los indios. Ensalza, por el contrario, la humildad, la dedicación al trabajo, las monumentales obras en piedra de sus culturas, el vasto conocimiento que tenían de las plantas medicinales y otras virtudes y habilidades. Dice:«Y comúnmente los de este peruano reino son de muy rara habilidad, claro entendimiento y general aplicación, pues se experimenta (con gran sentimiento de los españoles) el que los indios se hayan alzado con el ejercicio de todos los oficios, no sólo los mecánicos mas también los de arte, causando no poca admiración ver formar uno de estos naturales un retablo, una portada, una torre y todo un edificio perfecto y maravilloso sin tener conocimiento de la geometría ni aritmética, y lo que es más, sin saber leer ni escribir, formar guarismos, caracteres y labores, como también hermosas figuras con el pico y el pincel, solamente con ver el dibujo; y como se ha experimentado su buena capacidad e inclinación, han alcanzado una real cédula para que los buenos hijos de los caciques y gobernadores y los demás nobles indios puedan (estudiando facultades y teología) ser ordenados hasta de presbíteros, la cual cédula les dio y remitió nuestro rey y señor don Carlos II, de gloriosa memoria».

«Los dos mineros envían a jueces a que roben a los caciques principales y a los pobres en su pueblo». De la crónica de Guamán Poma de Ayala.

Es también el puntual Arzans quien al empezar su libro recoge ese conmovedor mensaje del capitán Charqui Catari denunciando los engaños de que habían sido objeto los indios de Cantumarca cuando fueron convocados para ayudar a establecer los cimientos de la ciudad de Potosí: «Decid a esos enemigos nuestros, ladrones de oro y plata, barbudos sin palabra, que si hubiéramos sabido que era gente sin piedad y que no cumplen los tratos, desde que supimos que estaban en el Porco les hubiéramos hecho guerra, y echándolos de allí no les permitiéramos entrar donde estábamos ni sacar la plata de Potosí.

»Decidles que por entender que siendo viracochas eran buenos y de mejores costumbres que nosotros, por eso les servimos aquel poco tiempo, y todos ellos nos prometieron vivir juntos y gozar la plata del Cerro, pero ya sabemos que es gente que no sabe cumplir lo que promete. Y decidles que al mal hombre Hualca lo ha de castigar el gran Pachacámac, porque les ha descubierto el Potosí, que a ninguno de nuestros incas se lo dio; y que si quieren paz y no guerra se vayan de aquí y nos entreguen a Hualca para castigarlo en nombre de Pachacámac, por haber faltado a la orden que nos dio a todos de que no sacásemos la plata del cerro, cuando se oyó el estruendo, y así que nos lo envíe porque tiene muy enojado al Pachacámac».

Caciques

Rol fundamental en la sociedad de La Colonia tenían los curacas o caciques (apelativo que los españoles trajeron de México y el Caribe), pues eran los intermediarios del poder entre los españoles y la masa indígena. Estaban encargados de recaudar los tributos y diezmos (de los que ellos mismos eran eximidos), llevar el control demográfico de las provincias sometidas a la mita, denunciar los casos de «idolatrías» y supersticiones y en general hacer de voceros de los intereses de —41→ las comunidades que tenían a su cargo, función esta última que cumplieron apenas, pues por lo general se identificaron con la administración española, imitando incluso la vestimenta peninsular y los malos hábitos de rapiña, si no los tenían ya. Matienzo tiene la peor opinión sobre ellos: «Su oficio es holgar y beber y contar y repartir, que son muy diestros en esto, más que ningún español... ni ellos labran heredades ni se alquilan para trabajar, antes se mantienen del tributo que les dan los indios de su ayllu». Señala que suelen tener cinco o seis mancebas o mujeres y que esto, añadido a los robos que hacen a los indios, los tiene siempre en pecado mortal. Un capítulo de su obra está dedicado a la tiranía que ejercen y a sus malas costumbres. Dice en él Matienzo: «La tiranía es notoria, porque, después que los caciques se libraron de la opresión de los Incas, aprendiendo cada uno se ha hecho otro Guayna Cápac, o poco menos, aunque en algunas cosas se les va la mano por las Audiencias, pero no en todo, porque quieren encubrir sus maldades los que les doctrinan y sus encomenderos, que pretenden estar bien con ellos por sus fines y contrataciones que con los pobres indios tienen. Esto no lo digo por todos, sino por algunos que no hacen sino ladrar y decir que los españoles agravian a los indios, y dicen cosas a las Audiencias para remedio de ellos por persuasión de sus caciques, que antes en ella serían agraviados los pobres indios, como de ello diré en particular adelante».

El nexo de los caciques con la Corona eran los corregidores, sin duda los personajes más odiados de la época. Los cargos duraban de tres a cinco años, según el nombramiento emergiera del rey o del virrey, y podían comprarse hasta en 20.000 pesos no obstante que el sueldo promediaba los 1.200 a 1.500 anuales. La diferencia se explica en la despiadada explotación que hacían de los indígenas imponiendo los tributos dobles, alquilando su fuerza de trabajo en los obrajes, o exigiéndoles la compra obligatoria de mercaderías, desde mulas y artículos de hierro (claves, azadas, hachas, etc.) hasta ropa de seda y abalorios, a precios superiores a los del mercado, sistema conocido como repartimiento. Entre las causas inmediatas de los levantamientos de Túpac Amaru y los Katari, en 1780 figuran, en efecto, los abusos cometidos por los corregidores, al punto que dos años después la Corona eliminó los cargos sustituyéndolos por intendentes.

Los dominadores se quejan de que los indios son «gente inclinada a robar y engañar a los españoles», aunque Capoche advierte en su Relación «que está claro que no se podría sustentar un indio e hijos y mujer con tres reales y medio por día en tierra tan cara». Pero es que además ni siquiera el magro salario era cubierto completa y cumplidamente, pues a veces el pago se hacía en vino, maíz, coca y otros productos, subiéndoles el precio, y otras en moneda feble (impura) o en artículos que el indígena no usaba. En 1604, el virrey Luis de Velasco le hace conocer a su sucesor lo siguiente: «Muchas veces que llegaba el tiempo de la plata ya había salido la mita e ídose los indios a sus pueblos sin la paga, y a veces se quedaban en ella por no ser posible tornarles a juntar para que se les hiciese». Los documentos de la época no son suficientemente explícitos, pero hay numerosas evidencias para probar estas prácticas. En un informe de 1633 se demuestra que era frecuente la costumbre de los españoles de retener el dinero perteneciente a los indios.

Todos los cronistas hablan de la afición desmedida que tenían los indios al alcohol hecho de maíz. Una de las razones para no pagar el salario a los mitayos durante el feriado de fin de semana sino el lunes, era para evitar que lo usaran en la compra de chicha. Hubo decisión expresa de que el maíz internado a Potosí fuese en grano y no en harina para impedir que las mujeres lo convirtiesen en licor. Entre las funciones que debía cumplir el alcalde de cada parroquia estaba la de morigerar en lo posible el consumo de bebida, cosa que según Capoche les impedía ser adoctrinados en la religión y les impelía a cometer muchos pecados. Acostumbran éstos -dice este autor- a beber en público juntándose mucha gente, así hombres como mujeres, los cuales hacen grandes bailes en que usan de ritos y ceremonias antiguas, trayendo a la memoria en sus cantares la gentilidad pasada. Y como duran los saraos días y noches o, por mejor decir, toda la vida, cuando acaban no conocen los padres a las hijas ni los hijos a las madres, y en esto hay grandes males. Y para remediar alguna parte, ordenó el señor don Francisco de Toledo que se hicieran ciertas tabernas a manera de estanco, y que fuera de ellas no se pudiera hacer vender chicha, y que allí les dieran por sus dineros una moderada parte de manera que no hubiese exceso.

La otra vía de evasión, sin la cual habría sido literalmente imposible que los mitayos pudiesen soportar el trabajo y el encierro de días seguidos en el interior del cerro, era la coca, hoja sagrada en la época de los incas, pero cuyo uso, con la quiebra del imperio y la irrupción de los conquistadores, se generalizó en la masa indígena. Era el bálsamo que les ayudaba a olvidar el hambre y la sed, adormecer sus sentidos y perder la noción del tiempo. Les servía también para adquirir una fortaleza básica, que aunque tan efímera cuanto duraba el efecto del mascado, les permitía horadar la roca incansablemente o transportar los trozos de mineral y los baldes de agua subiendo centenares de travesaños de madera hasta la superficie.

Para los españoles el mascado de coca era un simple vicio, tan deplorable como el de la bebida de chicha. El Virrey Toledo pensaba incluso que producía a los indios una enfermedad incurable, dejándolos en piel y huesos y cubiertos de llagas, confundiendo sin duda los efectos del cocainismo con alguna otra enfermedad. Le preocupaba sobre todo que los mitayos prefirieran gastar su dinero en coca y no en comida, ignorando cuánto más efectiva les resultaba la primera en los socavones. Trató, en consecuencia, de suprimir el tráfico de hojas que provenían del Cuzco, pero en éste, como en tantos otros asuntos, primaría al cabo el interés de los empresarios españoles sobre la buena voluntad o la conciencia de las autoridades. Los comerciantes del Cuzco alegaron de inmediato que cuatrocientos encomenderos de —42→ esa ciudad vivían del comercio de la coca, añadiendo que incluso rentas eclesiásticas se beneficiaban del mismo y que también era negocio de españoles el transporte de la hoja a Potosí. La conclusión de que «no habría más Potosí de cuanto durase la coca» fue definitiva para que las ordenanzas del Virrey quedasen archivadas.

La mita

Que por 244 años hubiese podido sobrevivir una institución que obligaba a indígenas de dieciséis provincias del Perú y Charcas a trasladarse a Potosí para trabajar en el Cerro rico, a cambio de un modestísimo salario, teóricamente por un año, arreando familiares y bestias de carga, es una de las muestras más impresionantes de la terrible eficacia de un sistema de gobierno cuyos beneficiados y ejecutores,aunque afligidos por persistentes escrúpulos de conciencia, fueron inflexibles en su cumplimiento, sin advertir siquiera que el sistema se volvía contra sus propios intereses, al haber agotado su utilidad económica y que políticamente sería el almácigo de donde surgió, incontenible, la revolución que los expulsaría de América.

Esta institución, adoptada por los españoles del servicio que prestaban los indígenas al Inca (mita en aymará y quechua), equivale a trabajo por turno realizado en obras públicas, agricultura y en pequeña escala en minería. Tanto en Porco como en Potosí los españoles habían establecido modalidades del sistema, pero se atribuye al Virrey Toledo la imposición del mismo de una manera sistemática y casi diríamos científica, por repugnante que suene este calificativo ahora para labor de tal naturaleza. Los dueños de minas convencieron al Virrey que no había otra manera de hacer trabajar a los indios sino por la fuerza. Si no se los «echaba al cerro», no habría quinto para el Rey ni prosperidad para el Virreinato.

«Mineros. El indio capitán alquila a otro indio para que el indio enfermo azogado no se acabe de morir». De la Crónica de Guamán Poma de Ayala.

La noción misma del trabajo manual, grata a los ojos de Dios, tan arraigada en la cultura protestante, no solamente era ajena sino antitética al ideal del conquistador español. Y ya se sabe que al llegar al Nuevo Mundo, como por arte de encantamiento todos, así hubiesen sido porquerizos o vagabundos en la península, convertíanse en hidalgos «dispuestos a morir de hambre antes que tomar una azada en la mano», como se quejaba el virrey Conde de Nieva en una carta de agosto de 1563 al Consejo del Rey. Habiendo sustituido a los incas en el gobierno del imperio, los españoles se sentían con derecho a enriquecerse y holgar a costa del esfuerzo de los vencidos. Así de simple era el razonamiento que se imponía a las razones cristianas de algunas conciencias atribuladas.

Dos concepciones de la vida

No solamente chocaban aquí las ideas del humanismo y el cristianismo español representadas por Fray Bartolomé de las Casas, que proclamaban al indio como un ser con dignidad y al que debía tratarse con las mismas consideraciones que a los demás cristianos, frente a las de Juan Ginés Sepúlveda que consideraban al nativo de América un ser privado de razón, bueno para el servicio de quienes sí la tenían, sino dos concepciones de la vida, la de los españoles alucinados por la fiebre del oro y la de los indígenas que no le pedían a la vida sino lo indispensable para atender a sus necesidades propias y las de sus familias. No tenían noción del dinero y jamás se les ocurrió que el oro y la plata que en proporciones modestas recogían de los ríos y extraían de las rocas pudiesen servir para otra cosa que no fuesen los bellos objetos de culto que adornaban sus templos.

El paulatino empobrecimiento de las vetas que al principio se hallaban casi a flor de tierra y la baja constante de la ley del mineral pudieron ser satisfactoriamente combatidos —43→ tanto con la introducción del azogue para la amalgama de la plata como con la profundización de los socavones y el trabajo en el interior de la mina, tarea para la que ya no se mostraban dispuestos los indios «mingas» o voluntarios que durante las primeras décadas habían estado ocupándose de la labor minera a cambio de un salario de 9 pesos (posteriormente reducido a 7) por seis días de trabajo a la semana.

Se calculó que serían necesarios 4.500 mitayos para el trabajo anual, pero el Virrey Toledo, considerando que el esfuerzo sería excesivo, decidió que se hicieran más bien tres turnos, cada uno con la misma cantidad de indios que trabajaban una semana seguida de dos de descanso o sea cuatro meses de trabajo por ocho de «huelga o paro», para lo cual se requería la conscripción de 13.500 indios por año.

En el mapa extendido ante los ojos del Virrey se hallaban las provincias próximas al Cuzco al norte y Tarija al sur,Atacama en la costa del Pacífico y el límite de los llanos amazónicos en el este,territorio enorme donde había zonas cálidas a las que se excluyó pensando que sus habitantes no soportarían la altura y el frío de Potosí. Se escogieron 16 provincias de altura igual o parecida a la de Potosí, a las que se llamó «obligadas», excluyéndose a otras 14 donde el clima o la altura eran distintos. De acuerdo al turno previsto, cada indio iría a Potosí transcurridos siete años de su primer servicio, que incluía a todos los varones entre los 18 y los 50 años de edad y que representaban del 15 al 18% de la población masculina de esas provincias. De esta manera un indio cumpliría su servicio obligatorio en Potosí no más de cinco veces en toda su vida y cada siete años la mita movilizaría teóricamente 94.000 indios.Aunque en los años sucesivos nunca pudo completarse el número de indios previsto en las ordenanzas es evidente, como sostiene Alberto Crespo, que la mita «significó la movilización y la migración más crecida e importante de todas las ocurridas en América durante el período hispano».

La mita también se implantó en las minas de mercurio de Huancavelica, afectando a 13 provincias del Bajo Perú, aunque los mitayos que iban allí estaban obligados a trabajar sólo una cuarta parte del tiempo de servicio y no un tercio como en Potosí, en consideración a que los gases tóxicos que despedía el mercurio y contra los que no había ninguna defensa, hacían que el trabajo fuera más peligroso.

El viaje a Potosí

Merece párrafo especial la operación que importaba en cada uno de los 139 pueblos comprendidos en la mita la conscripción de la séptima parte de sus habitantes. Las distancias a Potosí variaban entre las 170 leguas (940 kilómetros) desde Pomacanche, hasta los 110 kilómetros de distancia desde Macha, por ejemplo, habiendo establecido el Virrey Toledo que debía pagárseles medio jornal por cada día de camino (leguaje), disposición a la que se opusieron siempre con éxito los azogueros.

El traslado estaba a cargo de un «capitán enterador» de la mita, pero era el corregidor de cada pueblo quien fraccionaba las listas en tres ejemplares, uno para guardarlo, otro para el capitán y el tercero para el corregidor de Potosí. En los hombros del capitán, que también era indio, descansaba la responsabilidad absoluta de que el contingente llegase completo y si se producían deserciones en el camino la culpa era enteramente suya y podía ser sometido a vejaciones, como quedar atado a un carnero, recibir un número de azotes o balancear colgado de los cabellos por algunas horas (la afrenta mayor que podía hacerse a un indio y a la que raramente acudían las autoridades era cortarles los cabellos). De ahí por qué los corregidores de los pueblos preferían enviar a los mitayos con sus familias como garantía contra las fugas.

Para efectos del pago de viático a los mitayos (que no se hicieron efectivos nunca) se estimaron dos reales por día, suponiéndose que avanzarían tres leguas diarias. Cada grupo familiar se trasladaba con un promedio de cinco llamas, una de ellas cargada con la comida que consumían en el trayecto. Los niños debían caminar desde los cinco años, lo que retardaba también el progreso del viaje.

El jesuita Valentín de Caravantes, del Colegio de Potosí, refiere en un informe de marzo de 1610 que además de los agravios de perder la libertad y las cosas que tenían en su tierra, los mitayos eran objeto de un «tercer agravio... que es hacerles venir 160 y 150 o menos leguas, según la distancia de sus pueblos, caminando por punas y despoblados con sus hijos pequeños de las manos. En lo que tardan tres o cuatro meses sin ninguna paga, sino a su costa vienen gastando el matalotaje que allegaron en mucho tiempo en sus tierras, cargados sus carneros de chuño, papas o maíz para el camino, y matando los carneros que traen en él para comer, que habiendo gastado cuatro meses en el camino, cuatro en la labor del Cerro (porque los demás del año no se lo pagan) y cuatro en volver a su tierra, por un año les dan cuarenta pesos, que son los que les pagan los mineros por los cuatro meses que sirvieron en el Cerro; y para ganar estos cuarenta pesos, largamente habrán ellos gastado y perdido de la comodidad de las haciendas que tenían en sus casas y pueblos más de 100 ó 200 pesos. Y si acaso se oponen, que ya está mandado pagarles esta venida, respondoque qué importa, si está apelado por los mineros desde mandato, y se quedó así, y se quedará toda la vida».

Y en cuanto a la suerte de los más pequeños, añade: «porque nacen en esas punas y caminos despoblados sin abrigo, y el morírseles los chiquillos que sacaron de sus pueblos, cuando venían, o de Potosí cuando volvían».

Aunque la intención del Virrey Toledo fue buscar que los pueblos escogidos para el servicio de la mita tuviesen altura y clima parecido a Potosí, en los hechos las condiciones de la ciudad eran únicas y si bien en algo se parecían a las de otras regiones altiplánicas, lugares como Capinota, Tiquipaya, Tapacari, Sipe-Sipe, Paso y Cochabamba, de «temperamento benigno» nada tenían que ver con ese —44→ «azote de la naturaleza» que era la altura potosina.

El Fiscal Victorian de Villaba decía que al despedir a los mitayos sus parientes prorrumpían en «tantos sollozos y tanto dolor que más parecen que hacen las exequias de un muerto que la despedida de un vivo».

De tres maneras podía el mitayo esquivar el trabajo mitario,la primera mediante el pago al propietario de la mina de la suma de siete pesos que era lo que teóricamente éste pagaría a un «minga» y no los dos pesos y medio que era su jornal semanal. La suma considerada anualmente alcanzaba a 120 pesos, esto es 7 pesos por 17 semanas, suma que también pagaba la comunidad indígena respectiva en el caso de muerte o evasión de un indio afectado a la mita. Los que acudían a este recurso vendiendo todos sus bienes o alquilando su alma al diablo eran llamados indios de «faltriquera», pues esa suma iba directamente al bolsillo del empresario que por lo general y, sobre todo cuando declinó el rendimiento en las minas, prefería quedarse con el dinero en lugar de contratar reemplazante.

El otro camino era la evasión. Muchos indios preferían abandonar sus tierras, su ganado e incluso sus familias trasladándose a una de las catorce provincias que por razones climáticas o de altura habían quedado exoneradas de contribuir con mano de obra. No sintiéndose seguros ni siquiera en tales lugares, otros se internaban en la selva o en lugares recónditos de la montaña a donde no llegaban los soldados del Rey.

El crecido número de fugitivos causó en los pueblos de donde salían un efecto aun más doloroso pues los períodos de descanso previstos por el Virrey Toledo ya no eran de siete años, sino de la mitad o menos, pues persistía la obligación de cada comunidad de enviar a Potosí el número original. A mediados del siglo XVII se suprimieron los períodos de descanso, pero aun así los pueblos lucían deshabitados.

El tercer recurso era entrar a una hacienda en calidad de «yanacona», pues de esta manera quedaba eximido de servir en la mita y gozaba de la protección del propietario español.

Pronto en las provincias mitarias se dio un curioso fenómeno: ya no se producían nacimientos (porque los padres de familia pagaban al cura o al corregidor para que no los registrase) o los que se producían eran del sexo femenino pues así quedaban registrados, aunque fuesen varones, para evitar un eventual servicio a la mita.

Los salarios dependían del tipo de trabajo que realizaba el mitayo: los de interior mina, a quienes tocaba la parte más dura, ganaban tres reales y medio por día; los que acarreaban el mineral del cerro a los ingenios, tres reales y los que trabajaban en los ingenios, generalmente al aire libre, dos reales y tres cuartillos. Pero estaba previsto un descuento de medio real a la semana para un fondo con el que se recompensaba al corregidor por las visitas que hacía al cerro, al Alcalde de minas, a tres veedores y al protector de naturales, y otro descuento para sostenimiento del hospital. En total, el mitayo llegaba a ganar 42 pesos anuales por las 17 semanas de trabajo obligatorio, pero vivía permanentemente endeudado pues sus obligaciones por el mismo lapso alcanzaban a 100 pesos (Compárese este salario con el del Barón de Nordenflicht, contratado por la Corona española para mejorar los sistemas mineros y quien, por el alto costo de la vida en el Perú, percibía en principio 3.000 pesos anuales que se elevaron luego a 7.000).

En 1608, el Virrey Velasco propuso al Rey que para alivio de los indios de la mita se trajese a esclavos negros por Buenos Aires, propuesta que no prosperó. Había bajado tanto la producción minera en este año que los azogueros en cabildo abierto resolvieron enviar un procurador a España, para lo que solicitaron licencia al virrey de Lima.

El Marqués de Montesclaros les contestó que concretaran los puntos que deseaban plantear. En otro cabildo, los azogueros demandaron lo siguiente: que curas y corregidores no se quedasen con los mitayos «para sus granjerías», que los mitayos no fuesen retenidos en Oruro y que trabajasen en días de fiesta, que hubiese reserva de azogue en Potosí y que se pagase no un quinto sino un diezmo de plata (lo que se logró en 1736). Cuanto más hondas las minas del cerro, más pobres, afirmaron los reunidos. El procurador elegido viajó a Lima con un memorial que contenía estos puntos.

En 1609 volvieron a reunirse los azogueros en cabildo, reclamando por el escaso número de indios que acudían a la mita y por el hecho de que en Oruro se hallaban trabajando 400 indios «no sólo los de huelga de esta villa pero aun los de mita». En el memorial que enviaron al virrey expresan: «La mita de los indios es el nervio de la conservación de la máquina de esta villa y aun de toda la cristiandad porque pende de ella». En 1614 pidieron aprobación del Virrey para mandar a un procurador a España y en 1617 amenazaron con paralizar en definitiva las labores mineras en vista de la decadencia del servicio de mita.

Los inconvenientes y perjuicios que creaba la mita eran bien conocidos por las autoridades coloniales, pero pocos se atrevían a tocar el fondo del problema tanto por no enfrentarse con el poderoso gremio de azogueros que continuamente enviaba donativos a Madrid, donde contaba con «procuradores», suerte de embajadores en la capital española y en Lima, que vigilaban sus intereses o planteaban sus reclamaciones, como porque podían poner en peligro los intereses de la Corona, cada vez más ávida de recursos.

Arzans se conduele de los riesgos de la mita y de la destrucción que ella lleva a las comunidades y familias Indias.

Sin embargo, vacila frente a la posibilidad de suprimirla, pues sin indios no habría plata ni riquezas.

El Cerro Rico

Ninguna vista citadina en Bolivia, país que, como reconocen todos los extranjeros que lo visitan, ofrece paisajes de impresionante belleza y dramatismo, puede equipararse a la del Cerro Rico, a cuyas faldas se extiende la ciudad de Potosí, salvo quizá el soberbio Illimani, que sirve de telón de fondo a la ciudad de La Paz.

Pero el Illimani solamente ha dado solaz espiritual a paceños y extranjeros, desde —46→ cuando el capitán Alonso de Mendoza fundara la ciudad a sus pies, en 1548, por orden de La Gasca para conmemorar el fin de la guerra civil entre españoles, mientras el Cerro Rico, trastornó, en su momento, la economía del mundo.

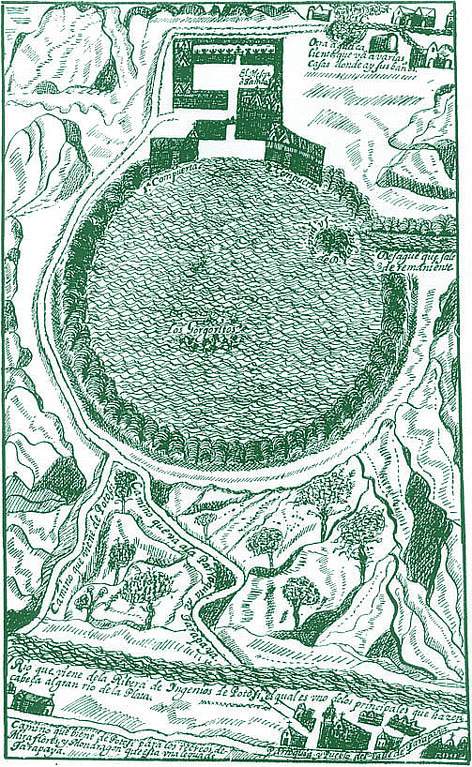

La famosa laguna de Tarapaya. Dibujo de Arzans.

Hállase como desprendido de la cordillera de los Andes y el hecho de que la ciudad se encuentre en su falda NO lo hace aparecer como única montaña en el entorno, lo que no es evidente, pero en todo caso tiene una posición dominante sobre las demás. Su forma de cono se eleva a 4.890 metros sobre el nivel del mar y la circunferencia abarca siete kilómetros.

En sus flancos llegaron a horadarse cinco mil bocaminas. Sus cuatro vetas principales que corren en dirección norte-sur fueron bautizadas como la Descubridora o Zenteno (por Diego), la Rica, la Estaño y la Mendieta.

En los primeros años, los propietarios recompensaban a sus yanaconas con trozos de metal que no fuera tomado directamente de la veta y que éstos vendían después en el mercado libre, con gran beneficio personal.

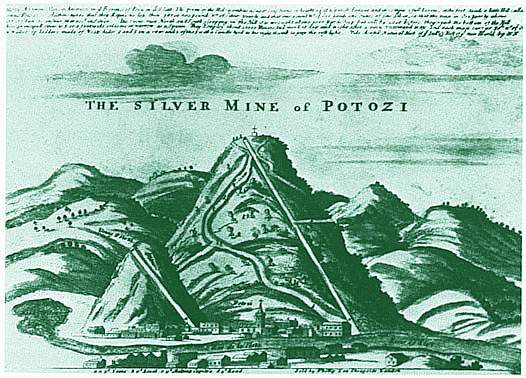

Del libro Hydrographia Universalis, de Philip Lea, Londres, 1700.

Hacia 1556, debido al proceso de empobrecimiento del mineral,se hizo evidente que el método de fundición mediante los hornos indígenas ya era insuficiente y, en efecto, no quedaban más que doscientas guairas en el cerro. En 1573 se introdujo el mercurio con el que se podían fundir minerales de baja ley, lo que significó un repunte extraordinario de la minería potosina.

La primera veta, conocida como «La Descubridora», fue naturalmente de propiedad de Juan de Villarroel, beneficiario principal del extraordinario hallazgo de Diego Huallpa. La historia de la minería, aquí y en cualquier parte del mundo, está acompañada de querellas judiciales movidas por la codicia y así también sucedió con la «Descubridora», disputada a Villarroel por Diego de Zenteno, su antiguo socio. La Corona falló en favor del primero convirtiendo a Villarroel en uno de los hombres más ricos de Potosí. En menos de medio siglo, de 1545 a 1690, la «Descubridora» produjo un chorro de plata equivalente a 62 millones de pesos. En 1551, los mitayos de Villarroel hallaron una enorme muestra de plata blanca en forma de pino, con estrías de rosicler cual si los gnomos de la montaña andina hubiesen modelado, en milenios de trabajo subterráneo, la imagen de ese árbol característico de los bosques europeos. Villarroel envió de obsequio la notable muestra al Emperador Carlos V.

La bocamina «Descubridora» o De Zenteno, también fue conocida como La Cueva, pues allí «existía una especie de cueva de treinta varas de largo sobre diez de ancho y ocho de altura en la que podían caber cómodamente quinientos hombres de a pie y la veta que se descubrió por encima era de colores tan variados que parecía esmaltada artificialmente».

Hubo preferencia entre los propietarios por dar nombres femeninos a las hendiduras de la montaña que guardaban los filamentos —47→ de plata «en hebras tan gordas como el dedo» al decir de Arzans. Bautizo de amor lujurioso y violatorio. Las denominaron «Margarita», «Buscona», «Moladera», «Flamenca», «Zapatera», «Antoña», «Ruiseñora», «Cautiva», «Emperatriz», «Hallada», «Rosario», «Pedrera».

Otros más piadosos prefirieron acudir al santoral cristiano: «San Juan de la Pedrada», «Santa Rosa de Viterbo», «Santa Catalina», o «Vera Cruz», «Tres Cruces», etc.

El mineral mezclado con la roca era dividido en trozos que pudieran ser guardados y transportados en bultos cargados a la espalda. Se llamaba «labor a pozo» cuando se perforaba directamente hacia abajo; «labor a frontón», cuando se perforaba de frente, «labor a chinón», cuando se perforaba a los lados y «chimenea» cuando se perforaba hacia arriba.

Las vetas al principio muy ricas iban empobreciéndose a medida que se profundizaba, o se dividían en ramas más delgadas. Sucedía también que la roca dura cortaba el curso de estas ramas y los mitayos debían atravesarlas con gran sacrificio o hacer un rodeo hasta volver a retomar el hilo de metal. El avance hacia el centro del cerro obligaba a cavar más túneles y chimeneas o a reforzar las existentes a fin de tener un poco de aire medianamente puro para los pulmones y oxígeno suficiente para que las velas permaneciesen encendidas.

Los extremos de los túneles eran conocidos como piques, especie de ratoneras, a los que sólo podía llegarse arrastrándose de barriga, lugares altamente peligrosos tanto por la falta de aire como por el peligro de los derrumbes.Sin embargo los mitayos llegaron hasta la profundidad increíble de 1.326 pies (404 metros), desde donde tenían que extraer a las espaldas los trozos de metal o incluso el agua que anegaba los sitios e impedía continuar el trabajo.

Cerro de Potosí. Grabado en madera, del libro Crónica del Perú, 1552, de Pedro Cieza de León.

Hasta la legislación dictada por el Virrey Toledo el trabajo en el interior se hacía a capricho de cada propietario preocupado únicamente de sacar la mayor cantidad posible de mineral en el menor tiempo, sin cuidado por la seguridad de sus mitayos, de sus vecinos, o de los que les sucedieran. Hasta la apertura de los socavones los indígenas tenían que arrastrarse ayudándose con los codos hasta el límite en el que el ambiente se hacía irrespirable y debían salir en la misma forma pero sin poder siquiera darse la vuelta hacia el orificio de luz de la entrada.

Los socavones debían tener ocho pies de ancho y siete de alto, lo suficiente como para que un hombre de regular estatura pudiese caminar erguido, pero muchos de ellos no eran tan amplios debido al costo de su construcción que variaba entre veinte a treinta mil pesos según su extensión. Por otra parte sucedía que algunos debían atravesar roca dura, lo que demoraba el trabajo,y otros simplemente resultaban inútiles pues no llegaban a cruzarse con ninguna veta o estaban anegados. Había, en cambio, aquellos que atravesaban varias de ellas y el propietario de cada veta debía pagar un quinto del metal que extraía el socavonero o dueño del socavón.Las minas no trabajadas podían ser reclamadas por el socavonero, cosa que dio motivo a muchas querellas pues el propietario en la mina inmediatamente superior podía alegar que sus trabajadores estaban laborando o alcanzando el nivel de la veta disputada. Cuando los socavones eran muy largos era necesario atravesarlos mediante un pozo horizontal, pues de otra manera no se podía respirar ni mantener las velas encendidas. A pocos metros de la entrada la oscuridad era absoluta y se perdía la noción del día y de la noche.

Debido a que se empleaba por economía poca madera en las galerías, el peligro de aislamiento o derrumbes era constante así como también las inundaciones que muchas veces paralizaban el trabajo por largo tiempo u obligaban al abandono indefinido del sitio.

Con el tiempo los propietarios reforzaron con madera o piedra los socavones debido a los frecuentes accidentes de deslizamientos de roca y tierra en los que perecían grupos de mitayos. De acuerdo con las ordenanzas, el trabajo de éstos comenzaba una hora y media después de la salida del sol y se prolongaba hasta el ocaso con un paréntesis de una hora de descanso al mediodía. En el invierno el lavado de minerales debía hacerse solamente mientras hubiera sol, de diez de la mañana a cuatro de la tarde. En los hechos el —48→ mitayo que entraba a la mina el martes en la mañana (el lunes se hacía el reparto del contingente de trabajadores a los empresarios, a cargo de los «capitanes de la mita») permanecía en el interior durante cinco días continuos. Los más afortunados podían salir un rato a media semana para consumir un refrigerio caliente que les llevaban sus esposas. Aun siendo duras las condiciones de trabajo fijadas por las Ordenanzas, ellas se hicieron insoportables debido a la codicia de los propietarios que; al promediar el siglo XVI sustituyeron el horario por la entrega obligatoria a cargo de los mitayos de determinadas cantidades o «montones» de mineral, lo que obligaba a éstos a un mayor número de horas de trabajo.

Siendo su salario semanal de dos pesos y medio, las multas, cuando no cumplían el cupo fijado, alcanzaban a tres pesos y medio. En el interior los grupos se formaban de a tres, dos mitayos y un mingado, que era el que tenía mayor experiencia y ganaba siete pesos por semana. Mientras dos de ellos horadaban la tierra o recogían el mineral, el tercero descansaba por el tiempo que tardaba en consumirse una vela de cebo que entregaba semanalmente el propietario. El resto de las velas debía ser adquirido por los indios.

Las ausencias por motivo de enfermedad o cualquier otro eran compensadas por un tiempo equivalente de trabajo pero sin retribución, pues los propietarios alegaban que habían contratado a un mingado, que les costaba más, para suplir la falta del ausente. Es fácil imaginar la impresión aterradora y traumática que debió causar en gentes que hasta entonces habían trabajado al aire libre adorando al sol y a la tierra, a los que tenían como dioses tutelares de la vida y la fecundidad, su encierro semanal en socavones helados o en profundidades ardientes donde la única luz era la de las velas de cebo y donde el aire por las emanaciones cúpricas y de otros minerales tenía un olor acre y nauseabundo y el agua, en los parajes inundados, era fétida y contaminada.

Dado que el propietario les entregaba una sola vela, los mitayos debían comprar un puñado de ellas por cuatro reales e ingresar a la mina con una bolsa de maíz tostado, que era su única dieta, además de agua y hojas de coca que mascaban y escupían.

Para horadar la roca se hacía muy poco uso de la pólvora negra y cuando no se disponía de barretas de hierro los indios echaban mano de cuernos vacunos, que todavía se encuentran desperdigados en antiguas minas del territorio boliviano.

La profundidad de las minas, hacia fines del siglo XVI, alcanzó unas quinientas brazadas. Pero se siguió horadando y horadando un momento que tomaba hasta cinco horas para que un mitayo emergiera esas profundidades con su carga de cincuenta libras de mineral o su iza de cuero con agua, hasta la superficie.

El padre Joseph de Acosta, que visitó el cerro, ofrece esta descripción del trabajo en el interior: