—279→

I

La idea de autor clásico tal vez no sea clara. Quiero decir clara para el hombre culto sin mayor especialización. He hecho la prueba: los valores que se dan a la palabra son -más o menos- los del Diccionario académico. Algún entendido en lenguas clásicas me ha respondido 'autor que se estudiaba en las escuelas (clases)'. Ciertamente, son significados válidos, pero no ciertos. Clásico era el hombre que pertenecía a una classis social elevada, en oposición al proletariado que estaba fuera de ellas. Curtius ha dedicado unas páginas al estudio de la voz332 y su difusión por los pueblos de Occidente; en nuestra lengua, muy tarde se atestigua el término: por 1632 en La Dorotea de Lope333, cuando ya había en vulgar clásicos, escritores que por su distinción eran dignos de ser estudiados. Valgan los nombres de Juan de Mena, de Garcilaso o de Góngora.

—280→Pero clásico es, también, y por serlo, un modelo digno de imitarse, por tanto, con una vida que opera sobre la de quienes siguen o imitan. Bien poco hace, Dámaso Alonso hablaba de su primera lectura de la Odisea y él, algo más que adolescente, se siente deslumbrado por «una luz estética», la que

ha hecho desde la primera lectura, la construcción de la almadía de Ulises, el litoral de los Feacios, el río que mansamente desemboca, las cercanías de la ciudad con sus dos puertos, y la muralla, y el templo de Poseidón, y el mercado; las vislumbres de la casa de Nausícaa..., todo, todo ello se haya quedado grabado en mi imaginación, fijado allí, imborrable mientras yo viva334. |

Homero ha sido capaz de emocionar a un muchacho, como a tantos hombres que en él vieron algo más que literatura, como a quienes dieron vida a la arqueología con la emoción actualizada, como a quienes sienten la identificación con unos hombres que nos precedieron y en los que nos proyectamos, como a los que sienten que es -no lo olvidemos- nuestra conciencia de gentes que piensan de una manera y no de otra.

Los héroes de la Antigüedad, como otros más próximos, como otros de hoy, son héroes por ser «fuertes varones», según diría Alonso de Palencia, o «excelentes e claros varones», según el Comendador Griego. Hombres que merecieron ser cantados y que en la poesía encontraron inmortalidad335. Y ése es el don supremo de la poesía: durar por los siglos de los siglos en la vibración inasible y fugitiva que es la palabra, durar cuando el hueso y el hierro no son otra cosa que polvo o sarro de robín. Al durar el gesto del hombre en la palabra, se nos hace pertinaz, criatura entrevista en nuestros días, pero, por ser el movimiento de un «claro varón», su presencia se nos manifiesta con una ráfaga de luz: su ejemplaridad. Por eso, cuando leemos el relato de una vida ejemplar, no vemos en ella la vida como tal, sino nuestra capacidad para hacerla viva, para entrañarla en nuestras normas éticas y convertirla en ejemplo de conducta. Cada uno es capaz de sentir la ejemplaridad de un modo distinto; no porque el héroe pueda o no serlo, sino porque los tiempos hacen movibles los puntos de vista y porque cada lector no es igual a otro, sino capaz de emocionarse con sensaciones irrepetibles y difícilmente transferibles. Y aquí entra otra valoración de autor clásico; sí, la inexacta, la de autor que se comenta —281→ en clase, porque toda la misión de los filólogos, desde los gramáticos que explicaban a Homero en las escuelas de Alejandría hasta los comentarios a los llamados «auteurs du programme», no es otra cosa que el intento de acercar a nuestra vida y a nuestra sensibilidad a todos esos escritores que fueron paradigmas de cualquier tipo de ejemplaridad. Si no logramos otras cosas que obligar a un aprendizaje de técnicas fuera de cualquier vibración humana, nuestra tarea será bastante inútil; si conseguimos abrir los ojos a los jardines cerrados para muchos, algo habremos conseguido. Sobre todo, habremos creado de nuevo y estaremos en la senda -o en la hipóstasis- de la poiesis. Entonces se nos muestra la verdad de un nuevo capítulo: el filólogo tiene una influencia harto limitada; es el creador quien puede proyectar las tareas del docente. Pero me pregunto, ¿dónde aprendió el creador que da vida nueva a un viejo mito o a un viejo héroe? ¿No está haciendo -también él- filología? Amor a la palabra con todo lo que adensa: no soplo vacío, sino signo preñado de intenciones, realidad y no figuración, creación y no reconstrucción.

El filólogo se queda en el texto; si es más que filólogo, llegará a entender lo que hay más allá de la superficie (meras presencias ocasionales) y descubrirá el hondón donde todos los hombres se igualan (el alma descarnada). Entonces poseerá esencias y no contingencias, verdades y no falacias. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es nuestra intuición para captar lo que resulta insatisfactorio al aplicar sólo los sentidos. Es nuestra inalienable comprensión de las cosas. Por eso cada uno de nosotros posee sus verdades, pero no la Verdad. Y el creador ha descubierto un conjunto de verdades valederas no importa dónde ni cuándo, valederas en sí mismas, pero él no es dueño de una Verdad, sino que a su teoría de relatividades acerca el hallazgo, lo estudia y lo entiende. Surge una nueva creación. El escritor de hoy -Hauptmann, Jeffers, Anouilh, Giraudoux, Joyce- posee el informe antiguo y lo ve como testimonio perenne, por eso intenta explicarlo (filología), comunicarlo (teoría) y hacerlo criatura viva (poesía)336. De ahí todas las verdades que entretejen el entramado de relaciones y la imposibilidad humana de llegar a la Verdad. De ahí que obra clásica sea más que filología y, si actúa sobre nosotros -pues de otro modo no sería clásica- un retazo de nuestra propia vida.

—282→II

Buero Vallejo se aproxima a un viejo mito y su espíritu se mueve por simpatía. Como distintos diapasones se ponen en movimiento cuando les alcanzan los temblores del primero. Pero la simpatía no es emitir un sonido idéntico, sino la vibración acompasada. Así cualquier vida nueva de un viejo tema no es edrar por los mismos surcos, sino devolver el alma a lo que yacía inerte. El que exista la Odisea no es sólo la causa necesaria para que nosotros contemplemos La tejedora de sueños; es, además de ello, la razón histórica que permite existir a la recreación de Buero Vallejo, pero recreación libérrima, desde la posibilidad que tiene el demiurgo para dar su aliento al polvo adormecido. He aquí porqué Homero es razón necesaria para que exista La tejedora, pero no como vibración repetida, ni siquiera como corolario inesquivable -que tal es- sino como principio vital que vitalmente se va a realizar. Si pensáramos en lo que fue y no viéramos su posibilidad de ser, estaríamos en los caminos ya aludidos -arqueología, filología-, pero lo que fue poesía poéticamente tiene que vivir o, de modo más simple, vive. ¿Cómo realizar en nuestra andadura de hoy los pasos que nos hace dar el ciego337 Homero?

Porque si queremos hacer clásico a un hombre debemos quitarle de encima todo el polvo de la arqueología, todo lo que nos lo aparta e impide verlo en su limpia desnudez. Encontramos entonces que Homero, siguiendo la línea inesquivable de su relato, nos da una sola perspectiva: la de Ulises338. Al narrarnos las peripecias del héroe va presentando una línea de secuencias: Calipso, Nausícaa, Cíclope, Circe, Sirenas, Feacios, Ítaca. Cada uno de estos nombres es una aventura y un paisaje y unas gentes, aunque todos sentidos en la emoción del protagonista. Hay, sí, otras posibilidades de ver las cosas, tales los hombres y las mujeres, inolvidables, que se cruzan con el héroe, pero, aquel mundo -riquísimo y variado- vive sólo por Ulises: los hombres (Telémaco, Eumeo, Filecio, Laertes, los pretendientes, Melancio) y las mujeres (Penélope, Euriclea, Anticlea339, las esclavas). No sólo vive en función de Ulises, sino que muere -como el perro Argos- cuando —283→ el héroe regresa340. Pero, entre tanto, cada uno de ellos ha forjado su propio Ulises: veinte años son muchos para que el recuerdo del héroe permanezca intacto. Se le poetiza, mitificándolo como el mejor de los hombres341, o se desea su pronto olvido342. En la Odisea, como en tantos otros relatos odiseicos, lo que interesa es la ejemplaridad de las conductas. Penélope, Telémaco, Eumeo, Euriclea ¿son como Homero cuenta? ¿Vieron todos a Ulises del mismo modo? ¿Ulises era como lo vieron o como él se creyó ser? He aquí una serie de preguntas a las que debemos resolver y en ellas la justificación de otras muchas interpretaciones. O como diría Oliver Wendell Holmes en su Autocrat of the Breakfast Table la multiplicación de cada persona en el yo real, en el yo ideal y en el yo ideal de los demás, distinto de los otros dos.

El propio poema, a partir del Canto XIII, ayuda a caracterizar mejor a los personajes. Ulises está en Ítaca, tiene que poner en juego sus astucias para llevar a cabo sus planes. Ulises no es un hombre libre, está condicionado por la desconfianza ante todo y ante todos343; ni al volver es generoso de su alegría. El viajero despierta en su tierra natal y se encuentra con Atenea disfrazada de pastorcillo; Ulises no sabe dónde está, pero la diosa le habla de Ítaca y el héroe responde con palabras «en las que ocultaba deliberadamente la verdad, pues nunca faltaban astucias a su espíritu» (XIII, 253-255). En unos pocos versos, la faz negativa del héroe: su recelo344, su falta de generosidad345, su doblez346. Algo que ya Ovidio dejó apuntado: Ulises no —284→ era hermoso, sino fácil de palabra. Dos principios que se contraponen: la belleza como imagen del alma, facundia como cobertura de verdad. En el Ars Amandi (II, 123) está dicho: «Non formosus erat, sed erat facundus Ulixes». Homero ha dado los principios para caracterizar a su héroe; no es un arquetipo es -sencillamente- un hombre; todo lo excepcional que se quiera, pero con los altibajos y claroscuros de su condición humana. En el poema homérico sólo cuenta el balance positivo de su alma (sacrificios, fidelidades, astucias), pero había un saldo rojo que en el conjunto quedaba anegado. Pero ¿anegado para todos? El dramaturgo de hoy sabe bastante del héroe: Homero se lo ha contado en un desarrollo lineal, tal y como podríamos encontrar en mil cuentos maravillosos. Siguiendo a Propp todo nos quedaría reducido a una fechoría (el rencor de Poseidón) que fuerza a las peripecias del héroe, pruebas penosas que debe superar, los auxilios y salvación durante la persecución, etc. Todo es bastante simple: cada prueba o aventura genera una secuencia y, paralelamente, se desarrollan la partida de Telémaco, sus indagaciones, su regreso y -ya- la anagnórisis de padre e hijo que llevará a la reparación del mal, al castigo de los perversos y a la recuperación de la esposa347. Pero este desarrollo lineal de cuento primitivo no nos dice nada de algo fundamental: cada personaje es protagonista de su propia vida. Homero ha escogido a uno, Ulises, pero pudo haber escogido a Penélope, o a Telémaco, o a Eumeo, o al perro Argos. ¿Cuál hubiera sido su poema si hubiera cambiado la perspectiva? ¿Podemos, lícitamente, intentar captar las cosas con otro ángulo de visión? Evidentemente sí. Los héroes de Homero -queda dicho- no son estructuras cerradas, sino posibilidades abiertas. Homero forja hombres, maneja criaturas y nos sitúa ante encrucijadas de duda. Él siguió una y la siguió con tal cúmulo de perfecciones que se convirtió -y ahí está- en el primer autor clásico. Pero al retomar los hilos de su trama, podemos arrollarlos en otros enjulios, tensarlos con otros peines y colorear con urdimbre distinta. Esto es lo que nos lo sitúa como creador, padre de criaturas y no de abortos. Es lo que vamos a encontrar en La tejedora de sueños: la comunicación de una experiencia poiética sobre unos personajes que la Antigüedad creó; experiencia poética por cuanto se hará vivir hoy a unos seres que nos precedieron y cuya faz encontramos entenebrecida348. Proceso de iluminar a la sombra y no de transmitir -repitiéndola- una imagen que ya se nos ha dado.

—285→III

Homero ha hecho a unos héroes humanos. Su Ulises no es nada sobrenatural. Ya queda dicho: es un hombre de excepción, nada menos que todo un hombre de excepción. La vida de Ulises es -de una parte- la resistencia infinita a la adversidad; de otra, el desarrollo de su ingenio. En el poema, lo he escrito antes, la figura del héroe a veces se oscurecía y todas las astucias se orientaban por el sentido de la venganza; en descargo suyo, hemos de reconocer que Ulises sólo es el brazo del que los dioses se valen: en el canto XIII, Atenea le insta a la venganza (vv. 393-396) y, en el XVI, le ordena tramar la muerte de los pretendientes (vv. 233-234). Toda la Odisea, desde la llegada del héroe a las costas de Ítaca, no es otra cosa que el logro de ese anhelo: en el canto XIV (vv. 158-164) y en el XVI (vv. 235-239) y en el XVII (vv. 168-171) y en el XIX (vv. 51-52). En el canto XX hay un fragmento de singular belleza:

| (vv. 4-15) | ||

Ulises intenta -primero- aplacar a su corazón; después, responder a Atenea para descubrírselo intacto: «sigo buscando el medio de poder castigar yo solo con mis manos a esa turba desvergonzada que cada día invade mi casa.» (XX, 37-40) Una y otra vez, el astuto Ulises piensa en sí mismo: preguntará a la diosa por el modo de escapar de los que quieran vengar a los muertos (XX, 41-43) y, cumplida su justicia, frente a Penélope recién hallada, sólo desea remediar su situación tras la matanza (XXIII, 115-122). Cierto que el héroe no tiene -únicamente- mezquindades en su corazón: es generoso al perdonar al aedo Femio349, siente piedad por los muertos350 y, en palabras de Penélope, está justificado, pues a los pretendientes

los mató algún dios indignado de sus audacias y de sus crímenes, pues no respetaban, sino despreciaban, a cualquier hombre, fuese noble o plebeyo, que se les acercara. |

| (XXIII, 63-66) | ||

—286→

Ulises es una figura excepcional, pero vista desde fuera: la acción a la que se siente abocado le impide contemplarse y contemplar a los demás351. Cuando vuelve a la patria, cuenta su vida -la vida del fingido cretense- al fiel Eumeo: son ficciones ensartadas por verdades. Los lectores poseemos el cedazo que criba el grano de las granzas. Estamos contemplando desde fuera un espectáculo extraordinario y sabemos que todo aquello es cierto: su astucia al tender emboscadas, su ímpetu en el combate, su amor a los barcos y a las flechas, todos lo instrumentos de muerte que a los demás hacían temblar, a él lo regocijaban... «Sin embargo, no tenía afición a los trabajos del campo ni a los cuidados de la casa para formar hijos ilustres.» (XIV, 222-223) Quitemos lo último352: cuando Ulises parte, Telémaco era recién nacido (IV, 144-146) y la casa apenas si estaba formada. Todo hace creer lo contrario: a lo largo de sus peregrinaciones, Ulises trata de engrandecerla.

Si nos atuviéramos al héroe de Homero, el relato sería -más o menos- las secuencias de un film. Hace muchos años, cuando el cine empezaba, o, a lo menos, cuando iniciaba su influencia, Rattenbury, al estudiar las Efesíacas, veía en ellas las posibilidades del nuevo arte353. No sólo Anthia y Habrocomes, sino tantos y tantos enamorados en la novela griega no son otra cosa que hechuras odiseicas. Lo que el poema tiene de andanzas y venturas, desplazamientos, ambientes, gentes, iban muy bien a un cine que aún no había descubierto el alma de sus criaturas. Pero Homero en unas cuantas puntadas nos permite conocer algo más de su héroe. No sólo las peregrinaciones y elementales venganzas, sino como vislumbre de su epopeya, algo que los hombres de otros siglos tratarían de completar. Sólo un clásico puede mover así sensibilidades muy diversas; sólo él es capaz de mantenerse vivo y de recibir vida durante siglos y siglos. Por eso los líricos latinos veían algo que en la Odisea falta y que sirve para acercar de otro modo -y más íntimo- a las figuras que nos creó aquel «honrador de los héroes». Propercio354 escribió

| At non sic Ithaci digressu mota Calypso | |||

| desertis olim fleuerat aequoribus: | |||

| multos illa dies incomptis maesta capillis | |||

| sederat, iniusto multa locuto salo. |

—287→

No voy a decir que Homero sea un manadero de emociones. Ni pretendo demostrarlo, ni sería de mi incumbencia. Ahí está. Enhiesto y señero. Lo que sí pretendo mostrar, porque tal es mi tarea hoy, es que la tragedia no es el epos jónico, pero tragedias hay en él que sólo necesitan las voces que los canten. Un día Goethe recuerda sus ejercicios con los poemas homéricos y se fija en aquella bellísima muchacha que fue Nausícaa; esboza un plan, redacta algunos fragmentos y traza un drama en el que Nausícaa se suicida. Goethe ha puesto en su obra inacabada algo de lo que Homero prescindió: el amor. Pienso si este sentimiento de ternura y emociones íntimas no tiene otro manadero en la Antigüedad: la muerte de Elisa, abandonada por Eneas. Mujer sumida en sus propias tinieblas, mientras el héroe partía -como Ulises- a cumplir el destino que los dioses le habían trazado.

IV

Buero Vallejo ha intentado su poiesis, su creación de una obra nueva sobre un viejo mito. No creo que cuente mucho saber si, al elaborar su drama, conocía los antecedentes que he citado. Lo que sí importa es la persistencia del mito clásico y su eficacia hoy. Lógicamente, cada época, cada pueblo, cada hombre busca en la Antigüedad un motivo de identificación. Y, lógicamente, lo que cada uno tratará de encontrar es aquello que falta. Lo que falta no es un defecto, sino una ausencia. Homero se convierte en «manaderos de agua», como de otras cosas y con otros fines dijo la Biblia de Ferrara355. Ahora pretendo acercarme a la explicación del porqué de las selecciones de Buero, del porqué de sus rechazos, del porqué de su creación. Al llevar a cabo mi propósito -el acierto es harina de otra talega- me enfrento con lo más opuesto a la destrucción de una creación humana; intento encontrar la validez continua de algo que es inmanente y permanente, lo menos parecido al arte de una sociedad de consumo. Porque aquí están unos héroes que Homero convirtió en carne viva hace casi tres mil años, tres mil años que han sido andadura libresca o renacimiento según las exigencias de cada siglo, pero durante los cuales el hombre ha querido descubrir su mediterráneo virginal en las olas azules y en el cielo transparente, en las riberas resecas y en los prados jugosos, en el vino oscuro y en los higos dulces. Todo igual, inédito, —288→ recién estrenado, como si Afrodita naciera de dos valvas que se abren u Homero se detuviera -otra vez emoción inédita- junto a un peral cubierto de fruta356. Tres mil años que llega hasta nosotros, hasta Penélope convertida en tejedora de sueños, como en los sentimientos del hombre de nuestro siglo o en las congojas de un dolorido sentir, que se cura sólo con la muerte. Gillo Dorfles ha hablado de un arte efímero como exigencia de nuestro tiempo; Buero Vallejo, fiel a los días en que vive, testimonio insobornable de su aquí y de su ahora, va a demostrarnos la validez de algo permanente y permanente porque ha conseguido esculpir aquellas figuras que nos llegaban casi convertidas en neblina o rocíos de nuestra cultura. No esculturas de fuego, como las de Ives Klein; ni mecánicas, como las de Jean Tinguely; ni figuras de espuma y arena, como las de David Medalla; ni Droghinas de papel de arroz, como las de Mira Schendel, u obras, como las de Liliane Lijn, menos que efímeras en sus gotas de agua. No. En la recreación de Buero Vallejo la eternidad a través de la palabra; algo que no es anulación del «valor de contraste de las formas culturales, incluso las más eximias, por el rápido proceso de integración en la circulación, en el uso»357, sino pervivencia de unos moldes culturales que -en definitiva- permitieron la libertad del hombre, aunque el hombre -al sentirse libre- se haya autoencadenado con las propias herramientas que utilizó para su liberación. Y es que ser hombre no es en última instancia otra cosa que el aprendizaje, nunca concluido, de buscar la propia libertad. Para ello no podemos esquivar la experiencia de quienes nos precedieron, porque nunca llegaríamos a ver más allá de nuestra propia contingencia. Necesitamos ser archivos de experiencias que nos ayuden a vivir y que, por ajenas, podamos compartir, necesitamos ser el cofre de tesoros infinitos que han llenado quienes nos precedieron y que debemos legar perhinchidos; necesitamos la comunicación que nos ayuda a compartir esfuerzos y a aliviar inquietudes. Ahí están la lengua y la elaboración cultural. Espejo y alinde para que recojamos la imagen de quienes nos permitieron ser y para que veamos si los merecimos. Furio Jesi lo vio con claridad y son suyas las palabras que ahora copio, por más que no guste de su tornavoz castellano:

Tradición es ante todo memoria; pero la memoria es una realidad partícipe más del presente que del pasado como propia perspectiva y —289→ proyectando sobre el fondo del pasado los propios componentes no resueltos. Los temores generados por la constatación [sic] de componentes no racionales o de imágenes hórridas que «en otro tiempo» fueron benéficas o que «en otra forma» habrían podido serlo358. |

Y hemos llegado al fin de nuestro anticipar. Buero pertenece a una tradición filológica que ve, en la obra de arte clásica, los fundamentos para generar universos distintos de gramáticas, con sus contenidos y sus relaciones; pertenece a un linaje de hombres que no ha renunciado en su lucha por acrecentar nuestro mundo intelectual; tiene el talante de aquellos poetas dueños del «don preclaro de evocar los sueños». Y, en su circunstancia, con tanto elemento sabido o no, pero con una intuición más precisa que la propia realidad, ha rescatado para nosotros una parcela de nuestra historia cultural. Está en nuestras manos, criatura sensible y sensitiva, sí, sentimental también. Se llama Penélope y su oficio es el de tejer sueños.

V

Homero ha legado una imagen doméstica de Penélope: la mujer prudente que espera con el corazón entristecido359; reacia a perder la esperanza, por más que cada vez parezca más remota la vuelta del esposo360; compasiva para quienes traen noticias de Ulises361, cuyo patrimonio intenta salvar de los pretendientes, pues para ella sólo cuentan los derechos de su señor362; esposa fidelísima cuya virtud ha de ser imperecedera363. Pero esta imagen ejemplar es la de una mujer, no la de un ser sobrenatural en el que no caben desalientos ni tristezas364. Penélope es una criatura viva, por más que la pensemos convertida en símbolo: la rueca con la que hila ha pasado a ser la representación del tiempo, el comienzo y conservación de todo lo creado, imagen -también- de la muerte365. El tiempo de Penélope —290→ no es una acronía, sino la realidad vivida -luna tras luna- hasta veinte años; es sí, principio y sustento de todo aquel mundo que descansa sobre sus blancos hombros; es -en sí- el temor no de la muerte, sino de la angustia de vivir desviviéndose. Penélope es una criatura bellísima en esta imagen ejemplar de perfecta casada. Pero Penélope es todavía joven y Homero nos la muestra acechada por los canes que estrechan el cerco y desgarrada por sus propias mordeduras internas. Ulises le hizo un legado al que Penélope es fiel más allá de cualquier compromiso humano: «cuando veas que la barba apunta en nuestro hijo, cásate con quien quieras y abandona esta casa.» (XVIII, 269-270) Pero el tiempo ha agrandado el recuerdo. Ya no hay caminar reversible y entonces nada puede sustituir al gran ausente, porque Ulises es la sombra que se cierne sobre todo: la casa, el campo, el hijo, la vida y la muerte. Nada merece la pena de intentarse, «ya no hay aquí señores como Ulises, si su existencia no fue un sueño.» (XIX, 315-316) Penélope se siente destruida por la ausencia del marido, sin él su vida ha dejado de caminar, quebrada como un frágil espejo366. Ésta es la razón de su existir: fidelidad al marido más allá de lo que el marido puede reclamar, engrandecimiento de Ulises en un recuerdo que lo magnifica, pero -también- una vida que, terca, sigue fluyendo contra la voluntad, que día a día trae sus exigencias materiales, que ataraza con la sangre que no reposa. Es una llamada fugaz, pero que ahí queda, con su remusgo insolente, descubierto por el hijo que ha granado:

| (XVI, 73-76) | ||

Penélope detesta el matrimonio con cualquiera de los pretendientes (XVIII, 272), pero teme convertir en enemigos a la bandada de buitres que la juzga fácil presa. Teme por el hijo y prefiere sacrificar la hacienda; aunque, acaso, por culpa del temor llegará el fin: seguir a cualquiera de los pretendientes y, por muchos años que aún pudiera vivir, Penélope habría muerto; ya no sería la mujer de Ulises, sino la hembra vencida por sus insatisfacciones. Agamenón, desde las sombras sin fronteras, le había dedicado el más bello de los elogios:

—291→| (XXIV, vv. 191-198) | ||

El heroísmo de la mujer la hizo dura de corazón y sus sentimientos y sus emociones se vaciaban en él royéndolo, como si fuera una roca resistente. Sólo sequedad vieron en ella Telémaco367 y Ulises368, los hombres que vivieron para el rencor, no para la ternura. Pero Penélope no fue vencida. Criatura humanísima que es la faz cambiada del hombre de acción llamado Ulises. Penélope, fiel, discreta, de apariencia dura. Homero ha movido la punta de un telón: sobre la estampa inmóvil de la lealtad, van vertiendo su veneno los alacranes del dolor. La cortina de embocadura se va a levantar. Empieza un nuevo drama. Penélope ya no es un mito, ya no es un símbolo, ya no es el ejemplo para las generaciones futuras. Es, simplemente, la mujer sacrificada que en su dolor encuentra su heroísmo: lección de humanidad para gentes que, sin saberlo, siguen creyendo en los símbolos y en los mitos que Homero fijó hace tres mil años.

VI

Buero Vallejo ha dispuesto sus figuras sobre el tablado369. Mi labor va a ser ahora la del viejo Argumento en las representaciones de otro tiempo. ¿Qué es Penélope en este teatro? ¿Qué son los personajes que pasan ante nuestros ojos?

El dramaturgo ha seleccionado de entre todas las hipótesis posibles y ha convertido en protagonista a la mujer que vive en soledad. El drama está en el tiempo que pasa, monótono e irreparable, sin que Penélope encuentre su propia decisión370. En torno a ella el vacío que la aísla; más allá, el mundo de las pasiones. Penélope da un giro —292→ de ciento ochenta grados, rompe con toda su circunstancia y se encuentra en su interior, a solas con su recuerdo y a solas con sus indecisiones. Esto le hace sentir odio por sus veinte años de soledad, por la frustración que supuso la guerra de Troya para todas aquellas mujeres que fueron abandonadas por sus hombres. Siente entonces odio por Helena371, por Ulises que la abandonó en su mocedad372, por la vida que se le ha hecho un ancho sudario de soledades. Penélope ha caminado lentamente hacia sí misma. Todo el primer acto de Buero Vallejo no es sino el desnudo espiritual de esta mujer que se siente amarrada al proís de su pasado, pero que considera inadmisible su sacrificio. Ha vivido en fidelidades, pero la esperanza ha desaparecido; sin esperanza no hay fe; sin fe ni esperanza no cabe encontrar amor. Tal es el planteamiento: la criatura desasistida de cuanto pudiera darle un sustento para poder vivir o, cuando menos, para justificar el seguir viviendo. Veinte años de fe y esperanza no se borran con la flor del asfódelo; por eso la confianza («Ulises sabría, cuando quisiera, encontrar solo el camino de esta casa», p. 13), se trueca en abandono («Ulises tarda. ¡Tarda, tarda mucho, tardará ya siempre!», p. 29) y el abandono, en renuncia de la vida o en el brote de una nueva esperanza. Homero había puesto en boca de Penélope palabras que ahora resuenan convertidas en un eco infinito: «ya no hay aquí señores como Ulises, si su existencia no fue un sueño.» Buero ha quebrado el sesgo: el sueño es la sola realidad; en él ha vivido veinte años Penélope, en él se cobija y en él morirá. Por más que su existencia dure y dure, sólo será la del fantasma que vaga en busca de lo que nunca ha existido: el Ulises amado fue un sueño, que mató al Ulises real llegado a Ítaca, y el Anfino inmolado vive perpetuamente convertido en el sueño inasequible. Así se comprende la eficacia de las últimas intervenciones en ese primer acto: el dramaturgo lo ha construido lentamente, pero todas las riendas sueltas han venido a anudarse en una mano que medirá el paso de los corceles. Toda la vida ha sido soñar, y, para siempre, toda la vida será un seguir soñando:

—293→Buero ha partido de unos elementos que están en Homero, no sólo de Penélope, sino del universo que a Penélope rodea (la guerra de Troya, la ausencia del esposo, la pérdida de la esperanza, la soledad, el nacimiento de los sueños) y ha sido fiel a todo ello. Pero -tal es su creación- ha modificado la información del epos jónico. La Odisea se desentendía de unos temas marginales que son a los que los descendientes de Homero tienen que atender. Y la intelección de estos hechos no es de hoy, ni de ayer, es la gran maestría de Homero. Para él, en su poema, era secundaria la suerte de Agamenón, aunque nos la cuente373: Clitemnestra, de acuerdo con su amante Egisto, lo asesinó; después Orestes y Electra vengaron al padre. Los trágicos tomaron los temas, los desarrollaron, los convirtieron en cíclicos, fraguaron sus propias criaturas, cada uno según su talante y según lo que entendió por religión, por humanidad y por arte. Estamos de nuevo al principio: el dramaturgo hace filología, entiende el texto y lo interpreta; luego, poesía, crea desde los datos que le da Homero. En el drama de Buero Vallejo se han cumplido todos esos pasos que ahora nos llevan a un proceso de nueva invención: Penélope odia a cuanto Helena motivó y a lo que arrastró tras sí hasta los muros de Troya. Pero la vida le exige darse a ella (se ha dicho, como el mar a las arenas), no enquistarse en un caparazón, y hacia adelante hay un sueño que realizar, otra vida que cumplir cuando el pasado muerto está. El regreso de Ulises, tenido por improbable, sería ya inoperante por cuanto representaría un pasado con el que se ha roto: el marido, es, de una parte, el recuerdo poetizado; de otra, la frustración de las ilusiones juveniles. Veinte años después, nada de esto cuenta hacia adelante. Cuando Ulises aparece trae su arcaica visión de todo: quiere vivir en el punto que dejó las cosas, pero esto ya es imposible; Ulises es el fantasma del pasado inoperante de cara al porvenir. La realidad se ha escindido en dos orbes: Helena y el heroísmo de Troya, en el que se inserta Ulises; de otra parte, la nueva Penélope que -en uno de los pretendientes- intenta salvar su futuro y olvidar su pasado. O, con otras palabras, la —294→ objetividad ha quedado perdida en la realidad que se vivió; ahora Penélope intenta crear su nuevo mundo que -vamos a ver- se llamará Anfino. El encuentro de estos dos orbes distintos producirá su choque y su destrucción. En medio, entre el recuerdo y el futuro, entre el sueño que fue y el que se desea, entre la realidad y la fantasía, Penélope. Si Ulises vuelve, será irremediable la destrucción de uno de los dos ámbitos. Penélope lo intuye, por eso en el fondo de su alma ya no quiere el regreso de Ulises, pues sería tanto como destruir el recuerdo poetizado cuanto el futuro al que todavía no se vive en sus asperezas y monotonías cotidianas374.

Penélope ha creado ese orbe en el que, acabo de decir, inscribe a Helena y a su propio marido, no por proximidad espiritual, sino por símbolo de su humillación. Ulises marchó a Troya concitado por Menelao para rescatar a Helena; Helena pudo dejarlas sin maridos, las dejó, y Penélope quisiera utilizar la belleza que se le agosta para vengarse de la vida que tan ásperamente la maltrató375

. Queda así perfilada la figura humanísima de esta mujer: luchando contra su pasado ha caído en los brazos del presente. El pasado se llamó Helena, se llama -ahora- Ulises, pero el pasado condiciona, y destruye, el presente. Por eso resulta estéril la venganza de Penélope, porque el hoy exige un vivir sin condiciones para lograr su plenitud exenta. Y, sin embargo, la mujer casta no sabe vivir su día. Pretende desprenderse del pasado y queda aprehendida en él. La venganza de Ulises no está en matar a Anfino, por cuanto eterniza en su recuerdo la belleza de Penélope, sino en hacer vieja a Helena. Penélope ha luchado contra un fantasma vano y su envidia ha sido inútil (p. 71). Buero ha jugado con maestría: Homero hizo que Telémaco visitara a Helena y la despedida son unos versos, por su humanidad y ternura, de excepcional belleza:

| (XV, 125-129) | ||

Para desgracia de Penélope y Ulises, Helena no era una mujer vulgar: a su hermosura física unía la distinción de su espíritu. Mal enemigo para combatir. Homero -aunque lo contrario digan los escoliastas- sabía retratar las almas. Pero al dramaturgo de hoy estos versos le desviaban de su camino; no era de Helena de quien quería hablar, sino de Penélope y el mundo que en torno a ella gira. La envidia de Penélope es lo que alimentará la venganza y le hará abrir la flor de la esperanza, pero son estériles las granazones de la envidia. Saber esto y manejarlo será la mayor astucia de Ulises cuando vuelva. Entre tanto, Penélope ha inventado un mundo falso en el que Helena será vencida, Ulises no regresará y la vida manará poéticamente sentida.

Pero Ulises ya ha vuelto. Es el Extranjero al que se tiene ante los ojos, el varón que sólo vive para su venganza y que impide que Penélope consiga la suya. Por eso su aparición hunde el mundo que se sustenta en la posibilidad de que no vuelva, del mismo modo que -con su marcha- hundió al mundo que se apoyaba sobre sus hombros. Ulises, el astuto Ulises, vuelve a jugar con ventaja: él solo puede manejar el arco que Penélope guarda. Sabe en su astucia que va a vencer a los hombres, lo que su astucia no le permite adivinar es que con ella perderá a su mujer. Veinte años atrás, la muchacha casadera se dejó ganar por aquel pretendiente que venció a otros diecinueve lanzando flechas a través de los ojos de unas hachas; la prueba puede ser repetida, idéntico el arco y el vencedor el mismo, pero el resultado será muy otro, porque Penélope se ha enriquecido espiritualmente. Mientras su marido aún tiene fe en la astucia y en la fuerza, con lo que acredita la torpeza de su primitivismo, Penélope ha descubierto otras cosas que han arrumbado las gallardías juveniles. Es el poso de esa tristeza que le da madurez, que le hace fingir y que, en un momento, le hace romper con su pasado. Ahora se prefiere al jugador limpio, aunque pierda376, pero las palabras de Ulises son justas y brutales («Terminaron tus sueños, mujer», p. 65) porque han acertado con una diana a la que no disparaban sus flechas. Él mismo lo ha dicho: ese hombre armado «es la muerte» (p. 67), pero la muerte para todos y cada uno de los pretendientes, para el ensueño, para la vida y para sí mismo377.

—296→Creo oportuno señalar en este momento el cambio decisivo que se ha operado en el espíritu homérico. Se trata de una breve sustitución, pero que, simbólicamente, viene a representar evoluciones de la mayor transcendencia. En los años de gallardía, cuando Ulises pretendió -y obtuvo- a Penélope, el héroe venció a sus rivales haciendo pasar la flecha por los ojos de unas hachas hincadas en el suelo. Obsérvese que se trataba de obtener una novia y poseerla como premio nupcial, y es archisabido que el macho está representado en todas las concepciones sexuales bajo la idea de algo que penetra, en tanto la hembra es la oquedad receptora (cueva, agujero, rendija, etc.)378. En la Odisea están vivos unos símbolos primitivos; en ellos la vida sexual se manifiesta bajo apariencias fácilmente identificables que, transpuestas al plano de la realidad humana, no son otra cosa que la entrega de la mujer (Penélope) al varón (Ulises)379. Y como en cualquier manifestación primitiva, gana el mejor dotado físicamente. Pero en el drama de Buero Vallejo las cosas van a suceder de otro modo. Penélope se rebela contra su entrega al pretendiente más fuerte o más hábil en el manejo de un arco; para ella hay otros valores que sobreponer a estos elementales: la melancolía, la serenidad, la pobreza, la soledad, el enamoramiento silencioso, la fidelidad, la sensibilidad poética. Los símbolos sexuales pasan a un segundo plano en el que se desvanecen; lo que importa es una valoración sentimental de los seres, algo que, naturalmente, no pudo contar en Homero y que hoy es, intelectivamente al menos, el resultado de tres mil años de cultura. Se diría el paso de lo báquico a lo apolíneo o, con otras palabras, la victoria del intelectual sobre el guerrero. La vieja querella que de mil modos se reelaboraría en la edad media y en el renacimiento: la disputa del clérigo con el caballero o el discurso de las armas y las letras. Buero Vallejo ha hecho de Anfino el símbolo del intelectual, el hombre que posee las virtudes más excelsas, pero que es destruido por quien representa las fuerzas elementales y culturalmente menos elaboradas. Todos los elementos que el dramaturgo ha puesto en nuestras manos permiten -incluso- un diagnóstico clarísimo para la bella figura de Anfino, el mismo que Abraham dictaminó para Echnaton, el primer hombre culto de quien la historia de la humanidad tiene recuerdo:

—297→Il nevrotico non vive più nel mondo degli avvenimenti reali, ma in quello che la sua immaginazione ha creato [...] E' fuori delle circonstanze reali, come se per lui non esistessero. Egli vive nel mondo dei suoi sogni e dei suoi ideali, in cui non regnano che amore e bellezza. Non ha più occhi per l'odio e per l'ostilità, per l'ingiustizia e per la sventura, che in realtà infieriscono sugli uomini380. |

VII

Como satélites de una constelación, Buero Vallejo ha dispuesto de una serie de figuras. Ninguna tan importante como la de Dione. En la Odisea, Melanto puede ser su modelo: se burló de Ulises, odiaba a Telémaco y era amante de Eurímaco (XVIII, 320; XIX, 65-88). Modelo -también éste- desvaído. La criada Dione es figura fundamental en La tejedora de sueños; más aún, se convierte en la figura del malvado, según la terminología de los cuentos maravillosos. En torno a ella gira la complejidad de la obra, pues se sitúa frente a Penélope en el amor de Anfino y se le enfrenta al ser deseada por Telémaco. Dione ha descubierto el alma de Penélope en el plano del ensueño: sabe que gime y ríe por culpa de un pretendiente, de quien ella, Dione, está también enamorada, pero sabe que su condición servil le impide unirse a Anfino. Por eso desea que Penélope se decida, para poder convertirse en la amante del príncipe y disfrutar de las riquezas del palacio (p. 37). Es Dione quien conoce la enamorada turbación de Penélope381 y quien sabe los sentimientos de Anfino; es Dione quien sabe que Penélope desteje el sudario de Laertes; es Dione quien amaba a Anfino sólo por ambición (p. 65) y Dione quien abre los ojos de Telémaco a quien odia. Figura en la que convergen dos planos distintos y que por su ambición y audacia podría mover los hilos del retablo, pero no tiene delicadezas para vencer a su señora y pasa como un alazor terrero que no logra su presa.

En la organización del drama, la figura de Dione es fundamental. Yo diría la más importante. No porque su sentido supere a Penélope, o a Ulises, sino porque es ella quien hace que nosotros entendamos la originalidad de la obra de Buero Vallejo. En nuestra sociedad, el público de teatro, me refiero al teatro con valores culturales, es un público —298→ con una determinada instrucción. Supongamos que esa instrucción sea mínima, aun entonces de algo le sonarán Ulises y Telémaco. Pero es más que probable que sepa qué es, o qué fue, la Odisea. Si no se diera otra información que la del poema homérico, el espectador contaría ya con un bagaje cultural suficiente para entender sin necesidad de nuevos datos. Pero el dramaturgo, situado en ese mundo conocido de antemano, crea su propio mensaje; es decir, el código culturalmente válido es modificado por unos valores semánticos que son nuevos: hasta un determinado punto sirve la tradición cultural; a partir de él, no. Entonces el artista tiene que darnos el código con el que hemos de desentrañar su mensaje, y nos lo tiene que hacer valedero sin ningún tipo de ambigüedad, escollo tanto más difícil de salvar por cuanto opera sobre el espectador una tradición histórica que le es conocida. Buero Vallejo recurre a una figura que nos comunica el valor -nuevo- de aquellos significados; en el plano del significante, las cosas no han variado (Penélope es Penélope, Ulises es Ulises y Telémaco es Telémaco), pero en el del significado Penélope ya no es la Penélope que nuestro saber cultural identifica, ni Ulises, ni Telémaco; para que nosotros sepamos el cambio, es decir, para que nosotros entendamos la semántica en que se nos habla, necesitamos unos signos que faciliten la comprensión. Esa gramática que nos permite comprender el texto y desentrañarlo es Dione. Dione que frente a Penélope o a Telémaco y junto a Anfino nos hace comprender todo lo que ocurre y va a ocurrir. Dione habla a cada uno de los personajes del drama y les da -lo hemos visto y lo veremos- una honda complejidad, pero Dione es el código que el dramaturgo ofrece al espectador para que entienda aquello que pasa. Es Buero Vallejo facilitándonos los signos mediante los cuales se explica sin anfibologías el mensaje lingüístico que nos quiere transmitir. He dicho que la esclava es, a mi modo de ver, la figura más importante del drama; con mi explicación creo que queda claro lo que intento. Es la figura más importante desde la gramática del drama (entendiendo por gramática la posibilidad de organizar inequívocamente todo un sistema de relaciones), no lo es -también lo he dicho- desde el punto de vista estético. Es ésta una aplicación de los hallazgos de Moles382 para entender la obra de arte: cualquier creación artística se comunica a través de signos cargados de ciertos contenidos; es la «información semántica» lo que nos acerca a la comprensión de esa obra. Son unos elementos que pueden materializarse como los signos de cualquier código. Pero por encima -o por debajo- —299→ de esos elementos gramaticales están los de la «información estética», estos ya inasibles y, por ello, de ilimitada validez. Suponiendo que sea exacta mi interpretación de La tejedora de sueños, tendríamos descifrado un valor semántico al que ya no merecería la pena volver: mensaje, código, signos son -o serían- así, y todo está claro. Pero ¿cuál es el valor de la obra que nos lleva a leerla una y otra vez o a contemplar su representación cuándo -sin embargo- ya hemos descubierto su sentido? Nos enfrentamos -como siempre- con algo que nos esquiva: la validez de una gramática (tradicional o no) está en su pertenencia a una teoría de la información objetiva; esto es, en la obra dramática nos permite descubrir el pensamiento del autor antes de formular su obra, pero no nos ayuda a entender la fruición estética, por más que sea imprescindible para ella. Con otras palabras, Dione nos ha descubierto la intención de Buero Vallejo cuando quiso escribir su Penélope, distinta de la de Homero, lo que no nos dice es si Buero Vallejo atinó o marró en sus resultados.

Si el plano semántico-gramatical es incorrecto, el mensaje no puede transmitirse, y la obra desaparece como tal; si está bien formalizado, poseemos esa validez previa, y, desde ella, tendremos que analizar el logro estético. Si éste también se ha conseguido, habríamos establecido los dos niveles, uno estático, tanto por el acierto del creador cuanto del crítico; otro infinitamente repetible, por cuanto el acierto estético (labor sólo del artista) nos llevará a la repetición de la obra todas las veces que nuestro espíritu lo requiera. Dione pertenece al primer plano: ella sola, casi sola, organiza el mensaje, le da su cabal sentido y nos transmite cuanta información necesitamos. Penélope, Ulises o Anfino, están insertos en el plano de la estética; son ellos quienes conforman el nuevo sentido de la obra de Buero. Si no fueran otra cosa que repeticiones de las figuras homéricas, su valor sería puramente redundante; la personalidad del dramaturgo está -además- en haber sabido crear unos personajes nuevos dentro de una tradición cultural tan vieja como nuestra propia cultura.

En la Odisea, Telémaco es una figura noble. Alguno de los pretendientes -Antinoos- dice de él que es «hombre de buen sentido y buen consejo» (XVI, 372), amparado por la sombra de Ulises se muestra enérgico contra Ctesipos (XX, 304-309), con el arco quiere ser esforzado y sus palabras son de un gran decoro (XXI, 131-139). Pero -sobre todo- Telémaco es la devota sumisión del hijo que, solo, acechado por los pretendientes, lastimado en cuanto justifica su propia razón de ser, huye en busca de su padre. También Telémaco temió —300→ que su vida fuera un sueño (XV, 266-267) y no quería entender la realidad cuando la realidad se llamaba Ulises383, el padre nunca visto y esperado siempre, el héroe cuya grandeza mítica se asentaba -precisamente- en una ausencia. Por eso Telémaco se identifica con el padre y no vive sino para la venganza, en la que Ulises lo asocia (XVI, 234) y en la que Telémaco culmina ahorcando a todas las esclavas desleales (XXII, 465-473). El hijo es una figura elemental; sumiso a unos principios muy sencillos y, por ello, valiosos en sí mismos: fidelidad a la estirpe (representada por la sombra del padre), adhesión a la madre, responsable del propio decoro. Todo lo que caiga dentro de estos valores cuenta con su devoción; lo que pueda perturbarlos emponzoñará su alma en espera del día en que cante la venganza.

Buero ha labrado una figura muy distinta: para la economía de su drama ha necesitado explicar parcelas menudas, que apenas cuentan en el gran poema de Homero. Pero lo ha hecho partiendo de los viejos cantos: una levísima acotación (el odio de Melanto a Telémaco en el canto XIX) le ha servido para montar el amor de Telémaco a la muchacha y una teoría de ordenaciones concomitantes. La duración de un drama, las exigencias de la representación, el manejo de personajes obligan a una intensificación de todos los planteamientos; el espectador necesita una información rápida, escueta y suficiente. El poeta, como el novelista, no se encuentra constreñido. Cada género literario tiene sus propios abalorios que no podemos valorar como objetos ponderables. Son ésos, ni mejores ni peores, distintos. El dramaturgo -aquí y ahora- no puede explayarse; tiene que reducir todo, apresurarlo, adensarlo. Dione (= Melanto) se enamora de un pretendiente (limitación intensificativa: del mismo que Penélope), lo que le lleva a odiar a Telémaco porque representa el mundo hostil al de los candidatos (entre los cuales está el suyo), pero Telémaco se enamora de ella (nueva intensificación motivada por una oposición archisabida: el desdén de la mujer genera pasión en el hombre) y esto es lo que ahora -en la consideración de Telémaco- nos interesa, la madre quiere defender al hijo, sin que el hijo lo sepa: el muchacho que se abre al amor puede caer en las manos codiciosas de la esclava; para evitarlo, Penélope lo hace marchar en busca de Ulises (p. 13) y evita el castigo de la insolente para que el amor no se acreciente con la piedad (p. 14). La esquivez de la muchacha tiene justificaciones evidentes: si Anfino se —301→ casa con Penélope, Telémaco no heredará, por tanto es una carta innecesaria de la que hay que desprenderse aniquilándola; por eso le descubre la verdadera personalidad de la madre, ignorada por el hijo, y su enamoramiento de Anfino (p. 35). Telémaco odia al pretendiente (p. 35) por Penélope y por Dione, y el odio es instrumento en manos de la esclava para inclinar hacia ella el amor de Anfino (p. 36)... El mozo tímido y asustadizo se ha convertido -otra vez Homero- en instrumento de la venganza; el padre -a su vez- lo es suyo, libertador de las humillaciones de que ha sido objeto.

Los pretendientes constituyen el universo opuesto a Penélope-Ulises, pero que al incidir sobre los protagonistas podrá estrechar su unión o destruirla por desintegración. En la obra de Buero se da el segundo proceso, pero antes de considerarlo es necesario analizar más cuestiones previas. En la Odisea los pretendientes son innumerables, pasan del ciento, sin contar sus acompañantes384. Sobre ellos pesan los estigmas de la codicia (XIV, 80-92), la depravación (XV, 326-336), la maldad (XVI, 85-88), la simulación (XVI, 435-451). Algunos son caracterizados individualmente por Homero:

Agelao, hijo de Damastor, es ecuánime en sus juicios (XX, 320-322) y organiza el combate cuando ha comenzado la gran matanza y es muerto por una lanzada de Ulises (XXII, 241-254; 292-293).

Anfimedón luchó con Telémaco al que hirió en una muñeca (XXII, 277), que, sin embargo, lo abatió (ib., 284). En los infiernos, es quien cuenta a Agamenón la historia de Ulises y los resultados de la matanza (XXIV, 120-190).

Anfínomo, hijo de Niso, era el principal de los pretendientes llegado de Duliquio y preferido de Penélope (XVI, 394-399), se opone a la muerte de Telémaco (ib., 245-246), por los agüeros sabe que el hijo de Ulises no morirá (XX, 245-246) y en el combate de la matanza desenvaina su espada para atacar a Ulises, pero fue alanceado por Telémaco (XXII, 89-94).

Antínoo, hijo de Eupites, trama la muerte de Telémaco para apoderarse de sus bienes y heredades (XVI, 370-373), tenía corazón violento y era ingrato (ib., 418-433)385, golpeó a Ulises cuando mendigaba —302→ (XVII, 463), organiza -mofándose- el combate de Iros y Ulises (XVIII, 36-49), se enfrenta a Telémaco cuando éste hace valer sus derechos (XX, 271-274), actúa con doblez (XXI, 85-100), es petulante (ib., 170-174), vanidoso (ib., 261-268), desconsiderado e insensato (288-295), condiciones óptimas para que Ulises comenzara en él su venganza386. Otro pretendiente -Eurímaco- completa el cuadro:

| (XXII, 49-53) | ||

Ctesipos era «un hombre brutal [...] vivía en Samé y confiaba en sus inmensas riquezas para alcanzar la mano de Penélope»; con su zafiedad provoca la ira de Telémaco (XX, 288-290; 303); en la matanza arroja la lanza que roza el hombro de Eumeo y es muerto por el boyero Filetio (XXII, 279 y 284).

Eurímaco, hijo de Pólibo, es mendaz387: recuerda a Penélope cuanto debe a Ulises y, sin embargo, procura la pérdida de Telémaco (XVI, 435-447), se burla del mendigo con palabras soeces, le arrojó un escabel (XVIII, 387-397), se avergonzó ante la incapacidad de tender el arco (XXI, 249-255), quiso salvarse de las iras de Ulises culpando al muerto Antínoo de todos los crímenes (XXII, 48-55) y blandió su espada contra el héroe (ib., 79), que de un flechazo le atravesó el hígado (ib., 83).

Eacute;stas son las principales figuras de entre los pretendientes. En ellas, como las cartas en abanico, una serie de posibilidades que Buero va a entresacar. Una vez más, el dramaturgo reduce la complejidad del mensaje: son cinco los pretendientes que salen en escena y uno a uno son abatidos por Ulises. Pero la caracterización y el desenlace difieren mucho (por complejidad y, a la vez, por sobriedad) de lo que el poema homérico nos relata. Los pretendientes que escoge son:

—303→Antínoo, «joven guapo y presuntuoso», borracho, partidario de sujetar a Telémaco, pero no matarlo (p. 20), orgulloso y brutal (p. 21), vacuo (pp. 27, 32), etc. «Bestia obtusa y presumida» sacrificada en segundo lugar (p. 66).

Eurímaco, «un tortuoso hipócrita» (p. 21), insidioso (p. 24), el primero en morir por las flechas de Ulises (p. 66).

Leócrito, zafio (p. 21), cobarde a la hora de morir (p. 67)388.

Pisandro, cínico (p. 20), sensual (p. 23), desdeñador de Ulises, que lo inmola con rencor (p. 67)389.

Anfino, la bella figura recreada por Buero: era hijo de Niso Aretiada, el mejor amigo de Ulises (pp. 23, 68), joven melancólico y sereno (p. 20), que acepta la superioridad de Ulises (p. 21). Desde que su padre se perdió en Troya ha vivido en pobreza y orfandad (pp. 22-23), por eso a la hora de combatir está solo y sabe morir (pp. 63, 68). Su comportamiento está condicionado por la desgracia que lo hizo débil y apocado (p. 43), irresoluto ante el favor de Penélope (pp. 36-37), a la que profesa ciega lealtad (p. 38). Su paso está nimbado de tan claro prestigio ante las mujeres como de rencor incontenido por parte de los hombres: es el único casto de todos los pretendientes, el único capaz de sensibilidad poética (p. 28), el único que protege abnegadamente a Telémaco, aunque el muchacho acreciente por ello sus odios (pp. 24, 48). Al descubrir el amor de Penélope (pp. 39-40), desnuda la limpidez de su alma (p. 43) y por Penélope sabe morir con gallardía (p.68).

El cotejo de las dos series -la odiseica y la de Buero- es harto significativa: Antínoo y Eurímaco son caracterizados de manera semejante en ambas enumeraciones; Leócrito y Pisandro, apenas si alcanzan relieve en la Odisea. Tampoco eso importa mucho. Lo que sí resulta significativo es ver cómo el dramaturgo ha tomado unos tímidos apuntes de Homero y ha creado un personaje perfecto: Anfino (= Anfínomo) conserva las virtudes con que figura en el poema, pero ahora -en el drama- la estructura ha reajustado todos los planteamientos; más aún, muerto por Telémaco, se perfila así su figura de antagonista. Ahora bien, el significado que cobra en el drama es paralelo al de Dione, pero mientras la esclava pertenecía exclusivamente al plano de la estructura, Anfino es la criatura sobre la que descansa —304→ toda la creación estética de la obra, justamente la que da valor a la descodificación que Dione nos facilita.

Tenemos, pues, dos planos distintos en los que actúa la creación de nuestro dramaturgo: el primero es técnico; el segundo, poético390. Cada uno tiene una figura definidora y de inédita creación. Fuera de ellas, el resto del mensaje sería redundante. Es poco lo que se quita o se añade a las criadas o a los pretendientes, porque, con indiferencia de su realización, está su existencia previa391. Bien entendido que esto no quiere decir que la redundancia sea un elemento negativo, no; actúa funcionalmente y tiene su significado en la obra: todos esos factores ya conocidos son los que condicionan la inclusión de La tejedora de sueños dentro de una determinada tradición cultural. Si no coincidieran con los personajes de Homero, ¿en qué podríamos decir que es homérico el drama? Son factores imprescindibles, pero no caracterizadores. Ellos determinan un orden preciso (la persistencia de los mitos odiseicos), pero, por su carácter mostrenco, no sirven para valorar la obra de Buero, que sólo es significativa por cuanto tiene de dispar. La nueva interpretación de Anfino es lo que prevalece, lo que separa la pieza dramática de una realidad previa, por más que se haya basado en ella para poder existir. La creación de Buero es tan ajena a la repetición como al nacimiento poético desde la nada: al constituir a Anfino en un valor totalmente distinto del que tenía en el poema homérico, desvincula su invención de lo que pudiera ser repetición material, y, al reelaborar la figura según unos principios de coherencia psicológica, aplica unos saberes que lo instauran en la tradición sociocultural a la que pertenece392. El resto es consecuencia de este corolario: Penélope -en lucha con unas tensiones que la constriñen- no rompe con la historia hasta que el futuro se le impone; entonces cae —305→ en el ámbito de Anfino del que ya nunca podrá evadirse. Con ello se produce una nueva quiebra: Ulises no sólo es moralmente inoperante, sino hostil al sueño que se quiere vivir. Todos los planteamientos homéricos desaparecen y surge una nueva criatura artística: La tejedora de sueños, obra original que se entiende sin necesidad de recurrir a la arqueología porque es alumbramiento de hoy, con su problemática actual y con unos sentimientos propios de los hombres que han conocido la experiencia clásica, la medieval y la romántica; criatura ajena a la arqueología porque, gracias a la información descodificada y a la nueva valoración espiritual, podemos aislar sus sentimientos de toda la elaboración cultural a que nos fuerza la existencia de la Odisea. Tal es el valor significativo del arte de Buero Vallejo: haber conseguido crear nuevos mitos sobre el recuerdo de los mitos antiguos, dar vida hodierna a lo que de otro modo no hubiera sido sino un comentario de clase, lectura filológica -no viva- de un gran poeta clásico. A través de Anfino, nosotros identificamos lo que una moral y una cultura, con las que aún no hemos roto, han postulado como positivo, hemos salvado -también- el derecho de la mujer a su inalienable libertad y, cuando menos, hemos respetado, aunque llevan a la ruina de todos, las razones que Ulises pueda tener. Creo que el acierto, desde la interpretación que intento establecer, es la de haber superado las contingencias que Anfino, Penélope, Ulises, etc., puedan presentarnos en unas vidas que se intentan situar en la Grecia antigua, pero que trascienden de sí mismas para alcanzar significado fuera de las papeletas epónimas de una isla y de un tiempo. Intentar completar lo que Homero logró con su poema y que, en definitiva, es lo que nos conmueve hoy al leer la Odisea, llevó a Buero Vallejo a escribir sobre el cañamazo del epos jónico una obra destinada a las gentes de su circunstancia, de su lengua y de su tiempo. La eficacia de su drama es, a mi modo de ver, el logro de algo que Gillo Dorfles había escrito para un plano estrictamente especulativo:

La capacidad de construir el símbolo, o sea de sacar de todo dato sensorial una «forma» particular que lo impersonalice, sería una de las cualidades más características del pensamiento humano que tiende a reconocer el concepto de toda configuración abastecida por nuestras experiencias, a racionalizar después de toda sensación. Todo dato singular puede volverse símbolo de algo y como tal denotar la cosa misma393. |

—306→

VIII

La tejedora de sueños se estrenó en 1952. Tras la Historia de una escalera (1949) pudiera pensarse en una evasión del realismo cotidiano. Sí y no. Sí, en cuanto a la presentación de la obra; no, en cuanto a la vida de las criaturas. Es una obra para un tiempo, para un país y para una gente. Volvemos a las vinculaciones de que ya he hablado. Quiero -de paso y para concluir este análisis- hablar de otra tradición: la nacional. Estamos ante una obra en la que asoman recuerdos a motivos de nuestra cultura; son los eslabones que hablan del nacionalismo -quién lo dijera- de un drama que se instaura en un pasado muy remoto. El dramaturgo se asocia así a una tradición con la que no quiere romper, mejor aún, que rota por mil causas distintas, debe continuar viviendo para que nuestro pueblo -sin saberlo- siga siendo fiel a su propia razón de existir. A nadie le dan opción de escoger, pero a todos se os exige fidelidad. Es el servicio de Buero con su tejedora.

Al final del drama, cuando Ulises ha matado a Anfino, el último de los pretendientes, quiere culminar su venganza: anunciar su regreso, aprender rehenes, cobrar tributos. Es la conducta del Cid tras la afrenta de Corpes: conseguir la convocatoria de cortes y, en la reunión, exige poco a poco: las espadas, las arras, la separación legal. Después de tantas andanzas y peregrinaciones, de tanto rencor saciado, de tanta vida en holocausto, «el palacio debe recuperar lo perdido» (p. 69). Realismo del héroe, que también necesita descender a la vulgaridad cotidiana desde el cielo sin mácula de su epopeya. «Me pagarán tributos», dirá Ulises; el Cid tendrá unos molinos en Ubierna y será maquilero394.

Habrá que estudiar alguna vez lo que el mundo intelectual de Buero debe a la obra de Unamuno. Ahí están En la ardiente oscuridad y El concierto de San Ovidio. Pero esta vida de Penélope nos habla en su desenlace con palabras que podemos identificar. Anfino actúa como voz de la conciencia de Ulises. Toda la obra ha sido un sueño: sueño el pasado irreversible, sueño el futuro que nunca se realizará, sueño -también- el presente. Ulises en su venganza se ha convertido en el dios justiciero que implacable distribuye premios y castigos; pero Ulises no es el demiurgo que viene a crear el mundo, sino el ángel exterminador que viene a destruirlo. Sin embargo, Ulises, también, como —307→ todos, está hecho de la materia de los sueños y algún día desaparecerá. Anfino se lo increpa: «Me matas porque tú estás muerto ya.» (p. 68) Es la condena de Augusto Pérez en el capítulo XXXI de Niebla: la criatura condenando a muerte a su creador. Anfino, el Anfino de Buero, no es el personaje carnal hijo de Niso Aretiada, es el sueño de Penélope convertido en realidad imposible, es el sueño del Ulises que Ulises ya nunca podrá ser, es el sueño del creador para hacerlo ser vivo, distinto del que Homero cantó. Y, como Augusto Pérez, condenado a morir por quienes lo fueron creando. Es unamunesco, también ese «morir en vida es peor [...] La muerte es nuestro gran sueño liberador» (p. 68), que con recuerdos de Niebla trae otros de Poesías395 o del Rosario de sonetos líricos396

. Pero no me parece fundamental el rastreo de un punto concreto, que, pienso, apenas si sirve de algo, sino el talante espiritual que crea identidad de interpretaciones, ese modo de estar sobre la vida escudriñándola y desnudándola397. No recuerdo ningún estudio sobre la palabra sueño en la obra de Unamuno: de existir nos explicaría muy bien lo que sueño significa en Buero Vallejo. Ahora interesa algo distinto: el lector, o espectador, de La tejedora de sueños reacciona en comunidad espiritual con el dramaturgo. De pronto, la recreación de un mito griego incide sobre otro mito español y ese continuo soñar se asocia a una forma hispánica de vivir, y ese deseo de muerte es el tornavoz de una entrañada postura: desde La vida es sueño hasta las Sombras de sueño. Obras en que el hombre se intenta liberar de su pasado para resucitar en el futuro, como esta Penélope, conseguida criatura que se eterniza en la memoria de Anfino antes de convertirse en historia. Resulta entonces que el mito elaborado por Buero Vallejo ha trascendido de su propia creación literaria y se ha convertido en una parcela de filosofía hispánica398. Insisto -y lo he escrito más de una vez- que el problema de las fuentes literarias no me interesa como erudición ni como juego; me interesa como hecho de cultura. No para el ejercicio mezquino de quitar originalidad -¿qué es ser original?- sino para descubrir esa postura que convierte al hombre en algo más que árbol. Y esto quisiera señalar ahora: lo que empezó —308→ siendo un motivo de historia de nuestra cultura occidental acabó en la interpretación hispánica de esos grandes temas a los que venimos llamando vida y muerte.

IX

Enfrentarnos con la historia de Penélope no es otra cosa que tratar de dar sentido a un mito. Intentar entenderla con un sentido real es tanto como falsear radicalmente su significado. Y esto ocurrirá siempre que veamos en el mito unos elementos directamente expresivos. Podemos aplicar tantas lentes como queramos y la materia se nos destruirá porque no es asible, o se quedará convertida en un cascarón que nada contiene399. Los hombres de hoy estamos lejos de aquella realidad que los griegos sentían históricamente operante, pero no podemos decir que no actúe sobre nuestra conciencia. Es más, pienso si la lejanía no da al mito un significado que antes no tuvo400. Luciano, en su Historia verdadera, ha hecho una visita a Calipso, y el relato tiene un aire doméstico y, ¿cómo no?, un poco cínico:

nos ofreció hospitalidad, nos preguntó por Ulises y Penélope, pues quería saber si era tan hermosa y tan prudente como Ulises dijo en otro tiempo. Le respondimos como pensamos que le gustaría401. |

Otro novelista griego -Aquiles Tacio- tampoco penetra mucho más; para él, no existe otro mundo que el más superficial y externo. «La mano de Penélope, y ahora se trataba de una criatura casta, ¿a cuántos pretendientes destruyó?»402

Es posible que los autores griegos acabaran viendo en la guerra de Troya una historia doméstica demasiado elemental y primitiva. Conforme los siglos pasaron el halo mítico de los hechos se borró y quedó sólo la anécdota de lo que hoy llamaríamos un cuento fantástico. De tal modo, el prestigio de Ulises o de Penélope no era sino consecuencia —309→ del prestigio de los poetas; cuando se les consideró falsarios o mendaces, dejaron de contar entre el número de los historiadores, tal y como sentenció Tucídides403. Después, Platón expulsa a Homero de la República404; ya no extraña que los autores tardíos se expresen sin demasiado respeto. Los cuentos míticos que la Odisea narra se han racionalizado y, al racionalizarse, se han vaciado de sus posibilidades religiosas y poéticas. Tal vez para la historia del entendimiento humano todo ello signifique madurez intelectual, pero, como tanto logro, ha significado también un empobrecimiento. Es lo que Curtius ha dicho de otro modo:

Es un espectáculo maravilloso ver cómo la filosofía irrumpe en el espíritu griego y va tomando por asalto una posición tras otra; es la rebelión del logos contra el mythos... y también contra la poesía405. |

Estamos en trance de ignorar hasta los nombres. Porque todo lo que Homero cuenta son -sí- peripecias conocidas en muchos sitios y en muchos tiempos; si las descarnamos de cobertura, nos quedaremos con un esqueleto que tanto puede sustentar a la Odisea cuanto al disfraz más raquítico, pero el producto que logremos no conmueve nuestra sensibilidad y viene a resultar que, tres mil años después, Penélope y Ulises tienen eficacia sobre nuestras conciencias y no la tienen todas las otras anécdotas que con el mismo argumento se puedan contar. Propp vio bien las cosas, pero nos dejó sin explicarlas. En un punto de su Morfología del cuento escribe:

Hubiéramos cometido el mismo error si hubiéramos considerado al personaje de Penélope y las acciones de sus pretendientes como un hecho que correspondía a la vida real griega y a las costumbres griegas del matrimonio. Los pretendientes de Penélope son los falsos prometidos que la poesía épica del mundo entero conoce perfectamente. Ante todo hay que aislar los elementos folklóricos. Y solamente después de haber realizado este aislamiento es cuando podremos plantearnos la cuestión de las correspondencias específicas de la poesía de Homero y la vida real406. |

—310→

Es cierto. Pero ¿y la poesía sin adjetivos? Porque volveremos mil veces a las mismas discusiones: teoría de significantes, teoría de significados, ¿y después? La razón griega asaltó al mito y a la poesía, pero el hombre, y no precisamente el más obtuso, volvió a buscar el mito y la poesía407. De pronto, alguien que tiene el corazón entristecido piensa que la bondad ejercida en las adversidades tiene con el tiempo materia de alabanza, y entonces piensa en Ulises, al que llama cruel (durus)408, y en Penélope, a la que dedica un bello recuerdo, que hubiera alegrado a la sombra de Agamenón, si es que Agamenón y su sombra todavía existían:

| Scilicet adversis probitas exercita rebus, | |||

| Tristi materiam tempore laudis habet | |||

| Si nihil infesti durus vidisset Ulysses. | |||

| Penelope faelix, sed sine laude, foret409. |

Y es que, queramos o no, la historia son todos los hechos con eficacia para ser cantados o para ser leídos410. Y sólo se canta o se lee aquello que puede interesar. Luciano o Aquiles Tacio se han desprendido del mito y, al desprenderse de él, han dado muerte a la historia. Ulises y Penélope volverán a vivir cuando alguien los vuelva a soñar, y ese alguien no tendrá por qué creer dogmáticamente, le bastará con hacerlo poéticamente. Es decir, con tal su espíritu se acompase a lo que cree que existió.

Por eso Ovidio, al contemplar los males que ha padecido, sus destierros por mar y tierra, piensa que, si nos los contara, nos movería a compasión, pues sus penas son mayores que las de Ulises:

| Tot mala sum fugiens tullere, tot aequore passus, | |||

| Te quoque ut auditis posse dolere putem. | |||

| Crede mihi, sit nobis collatus Ulisses411. |

—311→

Mientras que Du Bellay no ve en las peregrinaciones de Ulises otros motivos que los de la felicidad, y Homero nos hizo ver cuán inexacta era esa apreciación:

| Heureux, qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, | |||

| Ou comme cestuy la qui conquit la Toison, | |||

| Et puis est retourné, plein d'usage et raison, | |||

| Vivre entre ses parents le reste de son aage!412 |

Tal vez al leer todas estas comparaciones tengamos motivos para meditar. Cuando Homero escribió sus poemas no pensaría en convertirlos en pretexto trivial de referencia (aunque resulte excesivo llamar triviales a unos versos de Ovidio sobre los que se refleja un alma atormentada), pero es cierto que sin respeto o con él, los poemas homéricos han perdido su sentido original, se han vaciado de significado, han adulterado la ley con que se les acuñó. Pero el principio de toda poesía es la fe en repristinar valores. Si el poeta no creyera en la eficacia de su creación, la poesía sería un objeto fungible, como cualquier bien de consumo. Y, sin embargo, la poesía queda, dura y se eterniza413. Es, más o menos, lo que decía al empezar estas páginas: en un pequeño cenáculo de iniciados se mantiene como motivo de análisis y comentos; alcanza tanto como el genio de su recreador, cuando es reconstruida, asimilada y convertida en elaboración personal. Es entonces cuando se produce ese nuevo valor al que antes he aludido y del que ahora vuelvo a hablar. El poeta de la Antigüedad es vuelto a descubrir, un poeta de hoy (es decir, un creador de no importa qué linaje) se enfrenta con aquel universo y se lo apropia para darle nueva vida. Un hombre (Buero Vallejo en el caso que estudiamos) considera inacabado el poema que Homero escribió414, pero lo considera válido para nosotros: el Hombre es el hombre griego de la Ítaca de hace tres mil años, y el hombre español de hoy. Lo que valía para quienes soñaban con la guerra de Troya sigue valiendo para quienes sueñan con otras guerras de Troya; la soledad de Penélope no es distinta de la soledad de tantas otras mujeres, la generosidad de Anfino se da de la —312→ mano con otras generosidades, lo mismo que los recelos y venganzas de Ulises son los recelos y venganzas que, insidiosamente, nos acechan. Al retomar el mito, el escritor del siglo XX lo ha vaciado de un sentido arcaico y, completándolo, le ha dado validez presente. Como diría Furio Jesi415:

la larga maduración de cada poeta es sólo un instante de la maduración cósmica de la cual un día venidero nacerá Dios, pero un instante que ya encierra en sí el esquema de la vicisitud cósmica y que, por lo tanto, atestigua el consenso entre hombre y cosmos que da forma al mito del hombre; es la misma forma de la antropofanía mítica416. |

Buero Vallejo ha elaborado -un eslabón más- motivos odiseicos que no se han secado en el espíritu del hombre, los conozca o los ignore, pero su originalidad ha estado no sólo en la creación de un código para transmitirnos su mensaje, sino también en dar virtualidad al mito con una serie de intuiciones que están vivas para los hombres a los que se habla; me refiero ahora, no a la universalidad de sentimientos, sino a la circunstancia tradicional que les hizo cobrar sentido en la España de 1952417. Ha entendido lo que fue la creación homérica, la ha hecho renacer con nueva vida y, además, le ha dado validez para quienes -en su lengua- pudieran oírla o leerla. Pero la vida no acaba ahí. Homero fue un demiurgo que dio forma a seres humanos, no a entelequias, y los seres humanos son estructuras abiertas418 como amelgas en tierra de sembradura. Otro brazo tirará grano y nacerán nuevas lletas. Y otro, y otro... No creo que Buero, ni nadie, aspire a que su obra, obra de hombre, pueda ser espiritualmente eterna; le basta con haber ayudado a la eternidad colectiva, lo que no es poco. Hablamos de la pervivencia de la Antigüedad clásica y la sentimos como una enseñanza para el hombre de hoy. En la Antigüedad clásica se dijo que la mano mortal no puede labrar obras inmortales. No es —313→ ningún motivo de pesadumbre, sino de esperanza hacia el futuro, por más que el verso de Virgilio419 nos estremezca cada vez que lo leemos:

| mortaline manu factae inmortale carinae fas habeant? |

(Publicado en Bulletin Hispanique, LXXVIII, 1976).

—315→

Dos hilos temáticos paralelos guían la obra en perfecta simbiosis: la vida de Larra y los borrascosos acontecimientos políticos que acaecen entre los años 1826 y 1837. Es imposible decidir cuál de los dos es el más importante, pues Larra es la misma España, en la medida en que él vivió intensamente los acontecimientos políticos y sintió en sus vísceras la aflicción patria.

Más de la mitad de la obra se centra en el período que va del año 1834 hasta 1837, concediéndosele de este modo un peso determinante en el suicidio del escritor. Coherentemente, siendo la obra un delirante amontonarse de recuerdos que pasan por su cabeza en los instantes anteriores al fatal disparo, Buero, a modo de hipótesis, ha dado un relieve a los acontecimientos que está en función directa del desencanto vital que produjeron aquéllos en el sensible crítico madrileño. Si bien es la ruptura con Dolores la que inclina definitivamente el fiel de la balanza, el platillo del desaliento se empieza a cargar decididamente a partir del año 1832 con la subida de Cea Bermúdez al Gobierno, —316→ la regencia de María Cristina y los demás acontecimientos turbulentos que sacudieron a España desde entonces420. En este rápido pasar revista a la vida de Larra, el autor escoge los sucesos más salientes. Aunque indudablemente ha hecho una selección de ellos según un orden de relación temática y de importancia causal, no por ello ha dejado de respetar una casi exacta sucesión cronológica, excepto en algunos momentos en que el mismo carácter delirante de la exposición une o aproxima hechos, no coincidentes en el tiempo, que en la mente de Larra aparecen asociados. Esto por ejemplo se observa cuando el espectador asiste a la matanza de los frailes o al fusilamiento de la madre de Cabrera. A veces los mismos personajes manifiestan explícitamente la contradicción temporal:

| (p. 6) | ||

LARRA.- Y eso... ¿no sucedió el año 34? ESPRONCEDA.- Sí. ¿Y qué? LARRA.- Y... ¿no estamos en el 33? [...] ESPRONCEDA.- Y qué. LARRA.- (Sobrecogido.) Nada. |

Se trata de rupturas intencionadas de la lógica temporal, para subrayar la naturaleza delirante de la narración, pero de las que el autor no ha querido abusar para no confundir en exceso al espectador.

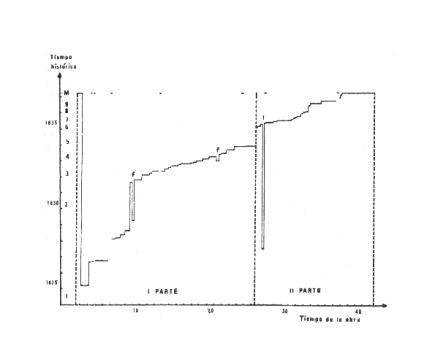

Si trazamos una línea representativa de estos acontecimientos referida al tiempo histórico real en el eje de ordenadas y al desarrollo de la obra en el de abcisas, observamos una sucesión de escalones ascendentes —317→ cuyo ritmo de subida empieza a disminuir en el período ya citado 1832-1837, presentando amplios rellanos. En la figura hemos recogido la localización temporal de algunos hechos históricos significativos, mientras hemos expresado el desarrollo de la obra mediante la numeración de las páginas del texto421 a falta de mejor referencia.

Por obvias limitaciones gráficas no hemos podido reflejar en el tipo de trazo usado la minuciosa estructura de los saltos espaciales abundantes en la obra. Aquí y allá, si bien en contadísimas ocasiones, la línea se desploma en breves flash-back, aunque el gran salto atrás en el tiempo, que hace de toda la obra otro flash-back, tiene lugar al principio, cuando se pasa de la visión del suicida que toma en su mano la —318→ pistola, al año 1825, comienzo de la «vida pública» del escritor que en esta obra se nos narra. Aunque ya este principio tendría que situar debidamente al espectador, el código lingüístico422 proporciona a intervalos espaciados a lo largo del drama indicaciones que nos recuerdan que constantemente estamos viviendo los últimos momentos de la mente de Larra. Este código establece la diferenciación entre el presente y el larguísimo flash-back por medio de una distinta velocidad del habla de los personajes. Adelita y Pedro, al principio de la obra, hablan despacio porque -según se dice Larra a sí mismo poco después- su decisión de suicidarse ha impreso ya a su mente la velocidad que se asegura que tienen los moribundos para recordar su vida o parte de ella antes de morir. Pero él cree tener su ritmo normal -y el espectador lo comparte-, por eso oye hablar despacio cuando se trata de seres reales. Después oirá a su criado y a Adelita normalmente, pero cuando éstos son ya imaginaciones suyas y no personajes realmente en escena, o bien en algún momento en que la velocidad de sus percepciones vuelve a ser normal.

Estas indicaciones son a menudo pensamientos de Larra o de su alter ego Pedro, relacionados con el acto del suicidio, pero son completamente nítidas cuando se trata de la voz de Adelita que le llama y quiere entrar para darle un beso. De hecho, casi como en una interminable pesadilla, a lo largo de toda la obra Larra oirá a su hija llamarle. El autor no precisa si esta voz es verdadera o producto de los remordimientos de Larra por no haber atendido a sus hijos hasta el punto de no suicidarse por ellos. Esta ambigüedad peculiar de las obras de Buero (recuérdese la voz en Irene o el tesoro; el loco de El tragaluz; Berta en La fundación) resulta estéticamente interesante. Siendo una voz de ritmo normal tal vez sea producto del delirio, pero también cabe que sea una llamada real de la niña que él siente nítidamente como un reproche por lo que va a hacer. Este reproche se materializa también en la visión al final de la primera parte, del hijo del criado en brazos de su padre: Un niño muerto que dice, como su hija, «Papá...» contribuyendo así a la mala conciencia de Larra por no atender la voz de su hija y renunciar al suicidio. Y así, en la segunda parte, el sueño en que el niño y la niña se emparejan como dos víctimas del mundo de los mayores, pero a través de una deformación onírica, muestra cómo, por un lado, Larra comprende que los niños -el de su criado y la —319→ suya- siempre pagan; y por otro, sueña cómo tal vez su hija será amenazada por opresiones y violaciones y que acaso encuentre placer en ellas, por no haber permanecido él en el mundo para completar su educación.