Si el lector desea presenciar el espectáculo de un pueblo salido de la mano del Criador en estado de perfecta civilización; de una nación que hace miles de años, sin publicistas, ni periódicos, ni parlamentos, pone en práctica una de esas utopías políticas, en busca de las cuales andan en vano los hombres, sin haber conocido más que su programa; no es en la China, ni en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, donde deberá acudir para conseguir su objeto; con solo ir a los bosques, encontrará esa sociedad-modelo en el hueco tronco de un árbol añejo. Y si no quiere hacer tan largo camino, pida al dueño de la primera granja que le salga al paso, que le permita ver sus colmenas. En cualquiera que examine verá un pueblo industrioso, y tales maravillas, que le obliguen a hacer no pocas comparaciones humillantes para la especie humana.

Amor al orden y al trabajo, organización especial, prudente economía en los medios, severa vigilancia en el empleo del público tesoro; odio a los ociosos de parte de los trabajadores; legitimidad fundada en el principio de la soberanía nacional; afecto prudente, aunque no ciego, al jefe del Estado; abnegación de los individuos en beneficio de la causa pública; constante aplicación de la máxima que establece el bien general como la suprema ley; apego inalterable al lugar natal; horror a las invasiones extranjeras e infatigable vigilancia en las puertas de la ciudad; admirables precauciones para evitar la anarquía que resulta estando el trono vacante: he ahí algunas de las condiciones del contrato social que las abejas observan con escrupulosa puntualidad desde la creación del mundo. Los egipcios miraban a estos insectos como el emblema de la monarquía; pero estudiando sus costumbres con detención, podremos convencernos de que, si su estado es una monarquía, sin duda es acreedora a ser llamada la mejor república.

Echemos una primera ojeada en la colmena, y si hace buen tiempo, veremos un tropel laborioso de insectos que se acumula sin desorden a la puerta que sirve de entrada. Sin alarmarnos por los zumbidos, podremos acercarnos sin temor, especialmente si nos acompaña el dueño de las colmenas; pues como estos animales viven en un lugar frecuentado por el hombre, se han familiarizado con su presencia; y por lo mismo bastará que nuestros movimientos sean pausados, y que guardemos silencio. Si alguna abeja viene, se nos para encima de algún miembro, y esto nos molesta, no tenemos que hacer más que echarle un soplo, pues disgustándole el aire que sale de nuestros pulmones, al punto abandona el puesto. Con un movimiento rápido o sacudida, pudiéramos irritarlas. El que quiere tener entrada libre y ser admitido amistosamente por la república de las abejas, tome en la mano una cuchara llena de miel, y acérquese sin temor a la colmena, sin cubrirse la cara ni las manos. Acudirán los insectos a millares, y ni uno siquiera le picará; antes bien, como en recompensa del regalo que les hace, podrá observar sin recelo la entrada de su habitación. Unas llegan del campo cargadas de materiales y provisiones, en términos que apenas pueden sostenerse en el aire; otras salen afanosas de la colmena, y tornan el vuelo para cargar con iguales provisiones a las que traen sus compañeras. A veces ni aun llegan a introducirse en la colmena para deponer su carga, sino que a la entrada hallan laboriosos conductores que se la toman con diestra prontitud: y así pueden aquellas volverse al campo. ¿Qué van a hacer él? Examinemos las flores más inmediatas, y en ellas encontraremos abejas; las plantas cuyas corolas son huecas en las que abunda más el néctar, son los almacenes en que estos insectos ejercen su pecorea. Vémosles lamer y chupar con su trompa el dulce almíbar que contienen, y recoger al propio tiempo de los estambres el polen, cuyas partículas se pegan a los pelos de la abeja, y en particular dejan sobrecargadas sus patas, hasta que, una vez ha completada su carga, regresa a la colmena. Acaso tendremos ocasión de observar cómo en ciertos instantes ninguna abeja sale, al paso que las que se hallaban en los campos regresan de tropel y se afanan por entrar en la colmena. Levantemos los ojos, y veremos la causa de tan presurosa retirada en la aproximación de una nube lluviosa, que sin haber aún cubierto el sol, las abejas han presentido ya sus efectos, y procuran ponerse al abrigo. Para esto han necesitado poquísimo tiempo, por cuanto tienen muy rápido el vuelo, y además sus excursiones no pasan de media legua de radio.

Ahora lo que debe llamar nuestra atención es el interior de las colmenas. Cuando las abejas están reunidas en ellas es arriesgado levantarlas, pues crearían que se intenta arrebatarles su prole, y en consecuencia a miles se nos echarían encima atacándonos con saña: por desgracia no faltan ejemplos de muertes causadas por las picaduras de abeja recibidas en gran número, y de ellos citaremos algunos. Cierto cura de una pequeña parroquia de Saboya reunió en su casa algunos amigos; y a los postres quiso que gustasen la miel de sus colmenas. Así pues, sin precaución alguna abrió precipitadamente una de ellas; pero al punto la cara y manos se le cubrieron de abejas rabiosas; a las dos horas la mitad de su cuerpo estaba paralítica, y a las tres murió en medio de los dolores más terribles. Lo mismo que el hombre, los animales se hallan expuestos al furor de las abejas: un jumento estaba paciendo cerca de una colmena y habiendo recibido varias picaduras, empezó a dar coces con que la arrojó a la distancia de algunos pasos. Al punto el enjambre se le echó encima, de modo que nadie pudo acercársele, no obstante que enternecía a los presentes con dolientes ronquidos. Al día siguiente hallósele echado con el cuerpo entumecido a punto de reventar, y el cuello y la cabeza en un estado horrible; por último murió a las cuarenta y ocho horas. En el año durante la guerra de Hannover, pusieron un piquete de caballería francesa en un vergel donde se criaban abejas; un caballo derribó algunas colmenas, y al punto los enjambres se arrojaron a los hombres y ganado; los primeros huyeron, de los caballos varios quedaron ciegos por causa de las picaduras; y daban de cabeza en las paredes y troncos de los árboles, y murieron quince de resultas del lance; lo que, dice el historiador, causó mucha impresión en el regimiento, pues a la sazón los caballos estaban a cargo de los capitanes.

Estos ejemplos deben aumentar la prudencia, tratándose de nuestras investigaciones, sin disminuir la curiosidad. Deberemos pues satisfacerla pidiendo al dueño de la granja que nos permita examinar una colmena vacía, la que no le faltará como tenga un colmenar algo respetable. A más, podrá acaso sin peligro inclinar una colmena medio ocupada, cuando la mayor parte de las abejas se hallan en el campo, siendo además baja la temperatura, de modo que podamos examinar su interior. Entonces vemos que la mayor parte de la ciudad de las abejas está llena de una especie de tabiques verticales, pegados a la parte superior de la colmena y libres por la inferior, suspensos y paralelos entre sí, y separado uno de otro por un espacio bastante ancho para dar paso a dos abejas juntas. Estos espacios forman como las calles de una ciudad, las cuales se comunican por medio de unos pasadizos practicados en el mismo espesor de los tabiques. Estos tabiques, llámanse panales, formados en ambas caras por innumerables alvéolos o celdillas, en dirección horizontal; es decir, que su eje es perpendicular a la dirección del tabique. Dichos alvéolos están hechos de cera; unos son abiertos y contienen miel; otros igualmente la contienen, pero están tapados con una coberterita de cera; y otros en fin contienen un huevo o un gusano de mayor o menor magnitud. La figura de estas celdillas es hexágona, y casi todas tienen unas dos líneas de diámetro; si bien debajo de las mismas se ven algunos centenares que tienen como media línea más de ancho que las demás; por último, hacia las partes media e inferior del edificio, veremos de diez a treinta celdillas, que se diferencian tanto en su forma como en sus dimensiones: las unas tienen la forma del cáliz de una bellota, cuya boca mira hacia abajo de la colmena; otras son más oblongas, y su abertura se dirige igualmente hacia abajo; otras en fin llegan a tener hasta una pulgada de largo, están cerradas por todas partes, y se asemejan a una pera cuyo extremo más grueso mírase hacia arriba, o en otros términos, a un cono inverso. Las paredes de la colmena están calafateadas con una materia resinosa de color rojo o amarillo, al principio blanda, pero que con el tiempo se endurece. Esta materia, que en cierto modo forma los muros de la ciudad, se ha llamado propolis que equivale a anteciudad.

Abejas trabajadoras.

Trátase ahora de estudiar la estructura de estos insectos, pues una vez conocidos los órganos, nos hallaremos en estado de comprender sus funciones. Cojamos pues una abeja de las que van haciendo su botín entre las flores; lo cual puede hacerse sin dañarla teniéndola cogida por las alas, o mejor presentándole el dedo untado con un poco de miel; y observémosla mientras se saborea en esta sustancia. Entonces se nos presentará a la vista un himenóptero, cuyo cuerpo es negruzco y cubierto de vello pardo, amarillento-oscuro, más abundante en el coselete; el escudete es negruzco; el tercer segmento abdominal y siguientes tienen en su base una faja transversa parduzca, formada por una ligera vellosidad; las mandíbulas y el labio son muy largos, constituyendo en su conjunto una especie de trompa. Examinando detenidamente las patas del tercer par trasero, vemos que la pierna tiene la forma de una palela triangular; su cara externa es cóncava, y bordada de pelos largos y corvos. Vese una pieza cuadrada que forma la continuación de la pierna, y que pudiera creerse un artículo de la misma si no se hallase compuesta de uno solo. Su cara interna presenta varias hileras transversas de pelos recios y paralelos que se han llamado cepillo. Esta pieza es el primer artículo del tarso, y debemos notar que se articula con la pierna por su ángulo anterior, hallándose el posterior libre y provisto de una espina corva; el primer artículo del tarso ejecuta sobre la pierna un movimiento recto, que convierte estas dos piezas en una especie de pinzas o tijeras, cuyo uso explicaremos.

Observemos luego después a una abeja en el instante en que recoge el polen de las flores: ese polvillo fecundante se pega naturalmente a los pelos que cubren el cuerpo del insecto; pero con los tarsos de los dos primeros pares de patas los limpia, y lo traslada al cepillo del tercer par, que también ha hecho su provisión de polen. Entonces el insecto frota el cepillito de una pata del tercer par con el borde externo de la paleta triangular que constituye la pierna de la pata correspondiente, en cuya cara interna, en su cavidad, se recoge el polen, contenido como en un cesto mediante los pelos corvos que pueblan todos sus bordes. Luego con una pierna del segundo par golpea la abeja el montoncito de polen que contiene el cesto de la pata posterior del mismo lado, y después de haber amasado su pelotilla juntando y acumulando los granitos de polen, vuélvese a la colmena.

Para completar nuestro estudio sobre la estructura particular de la abeja, falta que podamos disecar alguna; y si hay repugnancia a matar un animalito tan interesante, cojamos uno muerto recientemente, de los que se hallan a menudo fuera de las colmenas y a sus inmediaciones. Examinaremos en primer lugar las mandíbulas, por lo cual no necesitamos más auxilio que el de una lente y de un largo alfiler; y hallaremos que en la extremidad suelta o libre se halla una fosita; y cuando las dos mandíbulas se aproximan entre sí, se arriman uno a otro los bordes superiores de las fositas, y constituyen unas pinzas cortantes, al paso que no arrimándose igualmente sus bordes interiores, dejan entre sí una especie de ranura. A más, la cavidad formada por la unión de ambas mandíbulas no es sencilla o única, sino que está dividida en dos partes por una arista longitudinal. No nos serán difíciles de comprender los resultados de semejante conformación. Abre el insecto las mandíbulas, y coge con las mismas el objeto que apetece, el borde superior lo corta sin dificultad, pues es blando o de poca consistencia, y la materia mascada se coloca en las fositas situadas inferiormente. Pero las mandíbulas siguen aproximándose, y comprimen y empujan los materiales reunidos en dicha cavidad, los cuales, no pudiendo subir otra vez, pues se lo impide la unión que se ha verificado de las mandíbulas, descienden a la boca por el intersticio que estas dejan entre sus bordes inferiores. Esto constituye una especie de hilera, que sirve al insecto para la construcción de sus alveolos, según luego veremos.

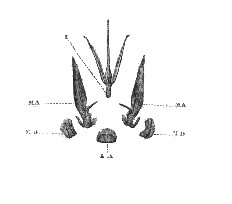

Boca de una abeja.14

Estudiemos de nuevo la trompa, que ya hemos visto puesta en acción cuando tuvimos el insecto en la mano, y hallaremos que la forma esencialmente el labio inferior, y que es muy larga, lo mismo que los dos palpos en que lateralmente termina. Más larga todavía es la lengüeta; y dicho labio inferior se ve protegido por dos maxilas que le forman una especie de estuche. Cuando el insecto ha terminado la comida, la lengüeta lamiendo se carga de sustancia melisa, que pasando por entre el labio y las maxilas, gana una abertura situada a la base de la trompa, debajo del labro, la cual es la entrada de las fauces, cerrada por una especie de lengüecita carnosa triangular. Por este orificio se escapa regularmente una gota de miel al apretar la abeja con los dedos. Si le abrimos el abdomen, hallaremos un buchecito lleno de miel, y otro estómago en seguida que contiene polen, y ambos comunican con la boca por medio del esófago, que pasa al través del coselete.

Observemos los arcos inferiores de los seis anillos abdominales; y excepto el primero y el último, todos dejan trasudar cierta materia blanca, que toma la figura de una lámina corva saliendo por los espacios interanulares. Esta materia es cera, proveniente de dos bolsas situadas en la cara interna de cada arco inferior, y que tienen comunicación con la cavidad del abdomen por una red membranosa de mallas hexágonas, cuya red parece ser el tejido glanduloso destinado a segregar la cera. No es la cera, como opinaron los antiguos naturalistas, polen elaborado por la digestión, pues se ha observado que las abejas únicamente alimentadas con polen no la producen; y al contrario las que han comido miel, la suministran en abundancia. ¿Cómo han podido convertirse en cera el azúcar y la miel? He allí una cuestión insoluble, como todas las referentes a los cambios que los líquidos experimentan, en los órganos glandulosos de los seres orgánicos. El mecanismo de las secreciones es uno de los arcanos más profundos de la fisiología. Sin embargo, si el azúcar no se convierte en cera, por otra parte todo induce a creer que es el estimulante propio del órgano secretorio.

Pasemos al aguijón de que está provisto el abdomen. Consta dicho aguijón de una base, un estuche y dos estiletes, que constituyen un dardo. Forman la base ocho piezas, cuatro de cada lado, unidas entre sí por membranas bastante recias. La reunión de estas piezas constituye una especie de envoltorio, el cual por su cara externa, o convexa, se adhiere al último segmento abdominal; al paso que por su cara interna, o cóncava rodea al estuche. Este forma un tallo de consistencia córnea, el cual en su origen presenta un abultamiento que lleva el nombre de talón, y que va por grados, disminuyendo hasta la punta o extremidad libre, la cual es agudísima. Este estuche no forma un cilindro completo, pues con una buena lente se ve en su parte inferior como una ranura, que se extiende por toda su longitud, y en la misma se aloja el dardo.

Consta dicho dardo de dos estiletes, largos, delgados, los cuales no llenan de mucho el hueco del estuche; hállanse contiguos por sus caras internas, que son planas, y presentan en toda su extensión una ranura, cuyo uso veremos muy luego. La punta, o extremo libre, es agudísima y guarnecida de unos dientecitos dirigidos hacia la base. Con todo, los estiletes no se hallan adheridos en toda su longitud; sino que se separan cerca del talón, desde cuyo punto divergen tanto más, cuanto más se acercan a su raíz. Por lo mismo describen una semielipse, y terminan articulándose con las piezas cartilaginosas que constituyen la base del aguijón.

Swammerdam, Reaumur y otros observadores creyeron que los estiletes, después que se apartan el uno del otro ya no los acompaña el estuche, el que, según ellos, termina en el abultamiento llamado talón; pero Audouin, profesor del Jardín Real, reconoció que el estuche, partiendo de dicho talón, hace lo mismo que los estiletes; es decir, que produce dos ramas, las cuales siguen el mismo trayecto que el dardo, y cada cual tiene una ranura que aloja a la rama correspondiente del dardo. Así pues, el estuche se bifurca desde su talón hasta la raíz del aguijón; y los estiletes, ya reunidos, ya divergentes, se hallan metidos en toda su extensión dentro de una vaina, en la que resbalan hacia delante o hacia atrás al arbitrio del animal.

Conocida la estructura del aguijón, vamos a ver el juego particular de las partes de que se compone. Cuando la abeja quiere picar, saca su arma del abdomen por medio de varias contracciones de los músculos con que se adhiere al último segmento; las fibras carnosas de la base entran en acción; la acerada punta del estuche se clava en el cuerpo que el insecto quiere picar, y desde luego presta un punto de apoyo a la base, cuyos músculos ponen en movimiento los estiletes, que también se introducen en la parte herida, y penetran a mayor profundidad todavía que el estuche, quedando a veces tan clavados, que el aguijón entero queda desprendido del cuerpo del insecto, desgarrando sus partes blandas y ocasionando a menudo su muerte. Tenemos ya explicado el mecanismo de la picadura. ¿Pero por qué no se parece esta a la de un alfiler, o de otro cualquier cuerpo acerado? ¿Por qué la picadura de una abeja va acompañada de tan graves accidentes, tales como un dolor acerbo, inflamación viva, y algunas veces hasta calentura? La razón es porque el aguijón no solo contiene un puñal, sino que además es un arma envenenada, del todo análoga a los colmillos venenosos de las serpientes. Entre los estiletes, y en el punto de su divergencia, termina un corto canal que sirve de cuello a una glándula muscular, llena de una ponzoña que segregan dos vasos en forma de bolsas y hacen las veces de glándulas. El líquido procedente de dichos vasos se acumula en la vejiguilla, y comprimido por las contracciones de esta, escápase por el cuello y va a parar entre los estiletes, como a lo largo de las ranuras que estos tienen en su cara interna, y juntamente con ellos penetra en la herida. Según se ve, la picadura de la abeja presenta mucha semejanza con la mordedura de la víbora.

Zángano.

Casi toda la población de una colmena ofrece los mismos rasgos que la abeja que acabamos de examinar; pero hay a más algunos individuos, llamados zánganos, los cuales solo viven los tres o cuatro meses de la primavera; tienen el cuerpo velludo, y el doble más grueso que las abejas comunes; la cabeza más redondeada; las antenas compuestas de trece artículos en vez de doce; los ojos muy salientes y contiguos, situados en la parte superior de la cabeza; el abdomen con siete anillos en lugar de seis, y absolutamente faltos de aguijón; las cuatro patas anteriores cortas; y el primer artículo de los tarsos del tercer par, ni se dilata, ni forma cucharita, ni está provisto de vello a modo de cepillito. Estos individuos no toman parte en los trabajos de la comunidad; y únicamente forman el aéreo cortejo de la abeja reina. Importaría mucho conocer esta reina; pero no es en verdad muy fácil, puesto que dicha abeja nunca se para fuera de la colmena, permaneciendo o dentro de esta, o volando por los aires. Con todo, hay un medio para verla, aunque es necesaria mucha destreza y estar acostumbrado para emplearlo con buen éxito. Este medio consiste en dar algunos ligeros golpecitos a los lados o en la parte inferior de la colmena; entonces la reina se presenta desde luego a la entrada a fin de enterarse de la causa que produjo aquel ruido, y al punto se retira en medio de su pueblo. El que la ha visto alguna vez, al instante la distingue de todas las abejas que la rodean, y puede cogerla, tomando las oportunas precauciones tanto para no recibir picaduras, como para no magullarla con los dedos. Una vez cogida, veremos que la reina es la única hembra de la república; tiene el abdomen doble más largo que las abejas comunes; y las alas mucho más cortas que el cuerpo, y que apenas sobrepasan del cuarto anillo del abdomen; las mandíbulas escotadas, y encajadas mutuamente por medio de dientecitos. Carece de cestita en las piernas traseras; y el aguijón, en vez de ser recto, se inclina oblicuamente al extremo del cuerpo. Salvo estas diferencias, presenta los mismos caracteres que las abejas ordinarias. Estas últimas ofrecen ciertos matices que las distinguen entre sí: unas, llamadas cereras tienen el abdomen más dilatado, y son las únicas que poseen la facultad de convertir la miel en cera; otras, denominadas nodrizas, más pequeñas y más débiles, van a recoger el polen, el cual llevan en forma de bolitas en los cestos de las patas, y luego en la colmena lo amasan con miel formando una especie de papilla para la tierna prole de la reina; estas son las únicas que saben hacer las celdillas con la cera que les han suministrado las cereras. Nótase que tan solo las nodrizas tienen facultad de procurarse otra reina cuando la primera ha muerto o se les ha quitado. Así las cereras cual las nodrizas, como encargadas de los trabajos de la sociedad, han recibido el nombre de obreras o peones, con que generalmente se les designa.

Abeja reina.

Vamos ahora a tratar de dichos trabajos, para lo cual bastarán las nociones dadas hasta aquí; pero, ¿cómo estudiar las operaciones de unos insectos que trabajan en la más profunda oscuridad? Las colmenas de mimbre, de madera, o de paja, no dejan pasar la luz al través de sus paredes; por lo que los antiguos las fabricaban de piedras transparentes. Refiere Plinio, que cierto senador romano las mandó construir de cuerno el más transparente; pero solo a últimos del pasado siglo se imaginó alojar las abejas en colmenas con cristales; es decir, que en el exterior de madera hay postiguillos que pueden abrirse, y detrás las ventanas con cristales, que permiten observar perfectamente a las abejas en sus maniobras, como si se hallasen al descubierto. Dichos cristales tardan bastante en ser sucios, y cuando llegan a este estado no faltan medios para limpiarlos. Detrás, pues, de los cristales, puede un observador contemplar a las abejas a cualquiera hora del día y en cualquiera estación sin turbarlas ni inquietarlas.

Al mirar el interior de uno de esos talleres donde se fabrica la cera y la miel, uno no se cansa de admirar los panales construidos con tanta regularidad, así como los innumerables alvéolos o celditas; y tantos miles de abejas, las unas trabajando con afán, y las otras reunidas en grupos suspendidos al aire tomando el necesario descanso. La disposición con que se colocan estos grupos es a veces muy extraña y representa varias figuras, como de racimos, guirnaldas, etc.; pues la una se coge con las dos patas delanteras, o con una sola, a las traseras de la precedente, formando una cadena en que la primera sostiene el peso de todas las que la siguen, y que tiene debajo de sí.

Pero las colmenas con cristales que se construyen ordinariamente, no podrán dejar satisfecha nuestra curiosidad, si queremos ver algo más que el movimiento general del enjambre, y las ocupaciones de las abejas en distintos objetos. En tales colmenas las maniobras que deseamos observar con todos sus pormenores se efectúan demasiado distantes de nuestra vista, y en sitios sobrado oscuros; de modo que todo parece tumulto y confusión, aún cuando nada se hace sin el mayor orden y armonía. La abeja en que habremos clavado los ojos, y que quisiéramos observar todo el tiempo que está trabajando, pronto se nos ocultará detrás de otras que se interponen. Para obviar a tales inconvenientes, Reaumur construyó unas colmenas de forma cuadrada puestas verticalmente: su altura de 22 pulgadas, de 2 pies de ancho en dos de sus caras opuestas, y solo de 4 pulgadas y media las otras dos; o lo que es lo mismo, de 2 pies de anchura, y 4 pulgadas y media de profundidad: las dos superficies anchas estaban provistas de cristales. En el lado correspondiente al norte había varios agujeros para que las abejas pudiesen entrar y salir de la colmena; la cual, como hemos visto, era poco profunda, y mediaba poco espacio entre ambas superficies de cristales: paralelos a estos, por lo mismo, debían disponer las abejas sus panales permitiéndoles hacer solamente dos, paralelos también entre sí; de lo que se seguía que las abejas no podían trabajar en ellos sin ser vistas; que sus operaciones en los alvéolos externos debían ser también visibles; y por último, que el enjambre se veía precisado a extenderse mucho más de lo que sucede en una colmena ordinaria. Con todo, no obstante ser estas colmenas complanadas mucho más favorables al observador que las ordinarias, quedan todavía imperfectas, supuesto que contienen dos planos de panales; de modo que cuanto se efectúa en el espacio intermedio de los mismos está fuera del dominio del observador.

Por esta razón, Carlos Bonnet, célebre filósofo de Ginebra, aconsejaba a los naturalistas que se sirviesen de colmenas mucho más complanadas, cuyos cristales estuviesen tan aproximados, que solo permitiesen en el espacio intermedio una hilera de panales. Entonces fue cuando Huber, compatricio de Bonnet, mandó construir colmenas de solo 18 líneas de profundidad. Pero este ingenioso observador creyó que hallándose las abejas enseñadas por la naturaleza a construir panales paralelos, no abandonarían esta ley como a ello no se viesen forzadas por una particular disposición; y que no pudiendo hacerlos paralelos al plano de la colmena, los fabricarían más pequeños y en dirección horizontal o perpendicular a dicho plano, dejando así sin efecto la observación; y estas consideraciones le condujeron a pensar que ya de antemano debía arreglárseles algunos fragmentos bajo un plano del todo vertical, y de modo que por sus dos caras solo distasen de los cristales respectivos tres o cuatro líneas, y así en efecto lo hizo. Este espacio entre la superficie del panal y el cristal permitía a los insectos entera libertad de movimientos, al paso que no les dejaba espacio para agruparse en gran número enganchados mutuamente por las patas, delante del mismo panal. Con semejantes precauciones, pudo lograr que las abejas se estableciesen en tan delgadas colmenas; y en efecto, hicieron sus operaciones y trabajos con la misma asiduidad y orden en todas las celdillas, sin exceptuar una tan solo; y hallándose así visibles, les fue imposible ocultar ninguno de sus movimientos.

Pero luego opinó Huber, que con obligar a estos insectos a contentarse con una habitación, donde solo podían construir una línea de celdillas, había hasta cierto punto variado su posición natural, en circunstancia capaz de producir mayor o menor alteración en su instinto; por lo que imaginó unas colmenas de tal forma construidas, que sin perder las ventajas de las muy delgadas, se acercasen más a las que se emplean comúnmente, en las que las abejas hacen varios órdenes de panales en disposición paralela recíprocamente; y llamó a las nuevas colmenas libros, o colmenas en hojas. La estructura de estos aparatos es sencillísima. Constan de doce armatostes de palo de abeto de un pie cuadrado, y de 13 líneas de espesor, unidos entre sí por unos goznes o charnelas, de modo que pueden abrirse y cerrarse cuando uno quiere a semejanza de un libro. Los dos armatostes más externos están provistos de cristales, y en cierto modo representan las cubiertas. Para emplear estas colmenas, basta poner en el plano de cada armatoste o marco un pedazo de panal, introduciendo en seguida las abejas; luego abriendo sucesivamente los armatostes, se puede examinar varias veces al día los panales en ambas caras, sin que haya una sola celdilla en que no sea visible cuanto en ella se hace, ni una abeja que no pueda observarse en todos sus movimientos. En resumen, esta construcción no es otra cosa que la reunión de varias colmenas muy complanadas, y que pueden separarse cuando se cree necesario para las oportunas observaciones. Cuando las abejas habitan en esta especie de colmenas, no se las debe ir a ver hasta que han fijado sólidamente los panales; pues pudieran estos caer al abrir los armatostes, aplastar algunas abejas, irritar a las restantes, y exponerse el observador a no poco riesgo. Pronto empero se habitúan a esta situación, en cierto modo se domestican, y a los tres días se pueden empezar las observaciones, abrir las colmenas, llevarse porciones de panal, o añadir otras, sin que los insectos den señales de furor.

Gracias a las colmenas que acabamos de describir, Huber inmortalizó su nombre con una serie de observaciones, que le han granjeado el dictado de Historiador de las abejas; y él nos proporcionará los documentos de mayor interés relativos a tan maravillosa historia. Vamos ante todo a estudiar la primera época. Supongamos que un enjambre (así se llama a todo pueblo de abejas, constituido por la reina, desde doscientos a mil zánganos, y de veinte mil a treinta mil obreras). Supóngase, repetimos, que no enjambre, después de haber abandonado su patria, anda en busca de un lugar donde establecer su residencia: en el estado natural, dicho lugar consiste en el hueco de un árbol añejo o de una peña; pero el hombre, que tiene conocimiento de esta especie de emigraciones, supo convertirlas en su provecho, ofreciendo a las abejas un asilo más seguro y cómodo. Si no obstante se niegan a aceptarlo las abejas, el hombre se apodera de su reina, la introduce en la colmena, y al instante se precipita en la misma todo el enjambre, y empiezan inmediatamente los trabajos de la colonización.

Reunidas las abejas en su nueva morada, se ocupan con afán en limpiarla; en seguida salen numerosas operarias dirigiéndose a los árboles, y en especial a los álamos, sauces, encinas y castaños de Indias, para recoger de sus yemas una materia resinosa, dúctil, odorífera y rojiza de que ya hemos hablado bajo el nombre de propolis, y la emplean para tapar todas las rendijas y aberturas de su habitación. A medida que una abeja regresa a la colmena con las patas cargadas de propolis, sus compañeras acuden a descargarla de las partecillas, las reblandecen con sus mandíbulas, y cierran herméticamente cuantas aberturas hallan en las paredes. Si estas son de cristal, prescinden entonces de estas precauciones; pero si la parte de madera está hendida o agujereada, al instante van a cerrar las rendijas con el propolis.

Terminados estos trabajos de circunvalación de su ciudad, pasan las abejas a ocuparse en la construcción de los edificios interiores, que consisten en los panales, destinados a contener en sus alvéolos, los huevos de la reina, y a servir de depósito de las provisiones comunes. La cera hace las veces de piedra en estas construcciones. Ya conocemos el origen de esta sustancia segregada por la abeja, que se ha alimentado de miel, y que trasuda entre los arcos inferiores de sus segmentos abdominales. Vamos a ver el modo de obrarla. Antes de referir los ingeniosos recursos de que se valió Huber para penetrar el misterio de la construcción de los panales, se nos hace preciso hablar de la estructura geométrica de las celdillas o alvéolos que hemos ya indicado. Hemos visto que dichas celdillas se componen de seis lados perfectamente regulares. Se preguntará por qué han de presentar esta figura hexágona más bien que otra cualquiera, y sabiendo que la naturaleza nunca obra a ciegas y sin razones poderosas, se deseará saber cuáles son las que han determinado esta preferencia. Si las celdillas fuesen cilíndricas deberían quedar entre ellas espacios intermedios vacíos, lo cual perjudicaría a la solidez de la obra; o bien sería menester llenar dichos espacios, y esto ocasionaría pérdida de terreno, y un considerable aumento de trabajo y de gasto de cera. Las formas cuadrada y triangular tampoco fueran convenientes pues tanto en uno como en otro sistema resultarían de menor capacidad, y en los ángulos quedarían vacíos que no podría ocupar el cuerpo redondeado del insecto. El problema que debía resolverse era el siguiente: «Encerrar en un espacio dado el mayor número de alvéolos regulares, de la mayor capacidad asequible, con la mayor economía de materia, tiempo y trabajo posible.» Según los cálculos de los más sabios geómetras, está demostrado que de todas las figuras, ninguna hay que en un espacio limitado aproveche más el lugar y los materiales que la hexágona y precisamente esta figura es la que han adoptado las abejas en la construcción de sus celdillas. Lo dicho se entiende en cuanto a las paredes laterales de los alveolos; con todo el fondo de estos no es menos digno de admiración. Forma este una especie de casco piramidal, resultante de la unión de tres rombos, cuyos bordes se adaptan oblicuamente a los del tubo hexágono formado por las paredes de la celdilla. Ya se sabe que cada panal se compone de dos series de alvéolos contiguos por el fondo; pero el del uno no corresponde exactamente con el del opuesto, sino que están en tal disposición, que el eje de uno por ejemplo corresponde al punto de unión de tres alvéolos contiguos de la cara opuesta del panal. Esto puede demostrarse con un experimento sencillísimo: introdúzcanse en un alvéolo tres alfileres, que cada uno traspase el centro de un rombo de los que constituyen el fondo; y se verá que cada punta saldrá a una de las tres cavidades de las celdillas situadas en la cara opuesta. Además, los tabiques romboidales que forman dicha pirámide son otros tantos planos inclinados, en tal grado, que también se pierde el menor espacio posible en esta parte. Tal es la disposición de los alvéolos en las colmenas; disposición tan perfectamente combinada, que han sido necesarios todos los cálculos matemáticos para comprender estos prodigios de inteligencia y de industria.

Todavía hay más: vamos a ver una aparente anomalía, más admirable acaso que la misma regularidad. La primera línea de alvéolos con que el panal se adhiere al techo de la colmena, desde luego solo presenta alvéolos de forma pentágona, en vez de la hexágona, y sobre esto, el lado alveolar que está contiguo al techo de la colmena es más ancho que los otros cuatro del pentágono, lo cual aumentando la base del edificio suspendido, le da más y más firmeza. Siguen las abejas acrecentando el panal de arriba abajo, sin hacer cambio alguno en su construcción; pero llega un día en que se arrojan con una especie de furor a dicha primera hilera o serie de celdillas, cuyas paredes roen, sin tocar el fondo, el cual junto con el de las celdillas opuestas forma un tabique vertical. Igualmente tienen la precaución de no atacar simultáneamente las celdillas de ambos lados del panal; sino después de haber sustituido a la materia que han quitado de un lado una mezcla de cera y de propolis, entonces pasan al opuesto y repiten la misma operación. ¿Pero, qué objeto llevan en este nuevo trabajo? Es evidente que tratan de consolidar los panales, cuya caída, al paso que no es de temer cuando no tienen mucha extensión y se hallan en parte vacíos, infaliblemente se desprendieran del techo que los sostiene desde que son mayores y que están llenos de miel.

Traslúcese en estos hechos tal apariencia de raciocinio, que casi los atribuiríamos a una verdadera combinación de ideas. Con todo, debemos advertir ahora para siempre, que cuando hablamos de inteligencia, previsión, conocimientos geométricos en los insectos, es tan solo para expresarnos con más facilidad; pero entendemos que el honor de las maravillas que ejecutan los animales, les pertenece tanto, como al peón albañil la gloria y el mérito del arquitecto.

Veamos ahora lo que practicó Huber para observar a sus diestros operarios en su tarea. Hacía ya tiempo que la experiencia le había demostrado que sus colmenas con cristales, a pesar de las ventajas que presentan para la observación, eran insuficientes al tratarse de examinar los trabajos hechos en los alvéolos, pues la más asidua paciencia junto con la más perspicaz atención no podían descubrir unas operaciones hechas detrás de un racimo de abejas bastante grueso. En este grupo, y en la mayor oscuridad, se construyen los panales, los cuales desde su raíz están fijos en el techo de la colmena, prolongándose luego más o menos hacia la base de esta, según la época de su formación, aumentando su diámetro proporcionalmente a su longitud. Deseaba pues Huber iluminar la parte superior de la colmena, puesto que en ella se hacían los trabajos que deseaba conocer. Por consiguiente, tomó una campana de cristal semejante a esas con que cubrimos los relojes de sobremesa, y quiso sustituirla a una colmena ordinaria; pero no previó la dificultad que hallarían los insectos en suspenderse formando racimo de una superficie lisa y resbaladiza, a la cual les fuera imposible agarrarse. Y en efecto, aunque algunas abejas lo lograron, les fue imposible sostener el peso de las que a ellas se cogían. Conociendo Huber que faltaba a los insectos un punto de apoyo para empezar sus trabajos, trató de satisfacerlas por medio de unas tablillas de madera muy delgadas y arqueadas; las cuales hizo pegar a la bóveda a ciertas distancias. Creyó que los insectos trabajarían en los intersticios de los arcos de madera, y no encontraría ningún obstáculo en sus observaciones. Pero las abejas no consultaron la conveniencia del observador, sino que hicieron sus celdillas debajo mismo de las tablillas arqueadas. El expediente no fue empero del todo inútil, conforme vamos a ver.

Habíase introducido en la campana de cristal un enjambre, compuesto de algunos miles de abejas obreras, una reina fecunda y algunos centenares de zánganos. Al punto subieron los insectos a la parte más alta de su domicilio; las que llegaron primero se suspendieron de los arcos de madera de que estaba guarnecida la bóveda, agarrándose con las uñas de sus patas delanteras; otras trepando por las paredes verticales se juntaron a las primeras, cogiéndose de sus patas traseras, formando así guirnaldas fijas por ambos extremos en el techo de la campana, y servían de escala a las obreras que iban a juntarse con ellas; de modo, que pronto formaron un racimo que llegaba hasta el suelo de la colmena, figurando una pirámide o cono inverso, cuya base estaba fija al extremo del recipiente.

Para ahorrarles las excursiones y que empezasen más pronto los trabajos, colocó Huber junto a la colmena una comedera llena de jarabe de azúcar, a la que acudieron pronto las abejas a buscar este almíbar, volviéndose en seguida al grupo de que antes formaban parte. Luego este presentaba una completa inmovilidad, pues las abejas cereras digerían, y mientras obraban sus órganos interiores, sus miembros permanecían en reposo absoluto: al cabo de pocas horas era visible que todas tenían laminitas de cera en los anillos abdominales, de modo que parecían ribetes blancos. Durante el reposo de las cereras, las nodrizas, o abejas más pequeñas, conservaron todos sus movimientos y actividad; solo ellas iban al campo y llevaban polen, hacían centinela a la entrada de la colmena, y se ocupaban en limpiar sus bordes y embetunarlos con propolis. Al día siguiente dirigió Huber toda su atención hacia la bóveda del recipiente, persuadido de que los preliminares de la fabricación de los panales debían efectuarse en medio de los grupos, y a que no tardarían en ser visibles. Formaban el grupo siempre los mismos individuos; y la luz que daba en la base de la campana se reflejaba en la bóveda, permitiendo ver distintamente los primeros eslabones de todas las cadenas de abejas que de la misma estaban suspendidas. Las capas concéntricas formadas por estos insectos no dejaban entre sí ningún espacio. Pero muy pronto cambió la escena: desprendiose una cerera de una guirnalda central; separó sus compañeras; echó a topetones a las primeras de la fila, que estaban adheridas al centro de la bóveda, y dando vueltas sobre sí misma formó un espacio vacío, en que podía ejecutar con libertad sus movimientos. Entonces se suspendió en el centro del campo que había despejado, y cuya circunferencia era de unas 3 pulgadas. Cogió luego una de las laminitas de cera que rebosaban de sus anillos, cual ejecutó arrimando a su abdomen una pierna del tercer par, abriendo las pinzas formadas por la unión de la paleta con el cepillo; metió con destreza el cepillo debajo de la lámina, volvió a cerrar las pinzas, quitó dicha lámina, y tomándola por fin entre las uñas de sus patas delanteras la llevó a la boca. Tenía entonces el insecto dicha lámina en una posición vertical; en seguida le hizo dar vueltas entre sus mandíbulas a favor de los garfios de sus primeras patas; en términos, que el borde de la laminita cerúlea quedó roto y triturado en un instante. Las partículas de cera desprendidas cayeron inmediatamente en la doble fosita bordada de pelos, de que hemos hecho mención al describir las mandíbulas de las abejas; y apretadas por otras partecillas nuevamente trituradas, retrocedieron hacia el lado de la boca, y salieron de aquella especie de hilera bajo la forma de estrechísima cinta. Presentáronse en seguida al labio inferior, el cual las impregnó de un líquido espumoso semejante a papilla. En esta operación ejecutaba la lengüeta los movimientos más variados; ora se complanaba como una espátula; ora se asemejaba a una trulla aplicada a la cinta cerúlea, ora, en fin, ofrecía la apariencia de un pincel terminado en punta. Después de haber untado toda la materia de la cinta con el humor de que estaba cargado el labio, la empujó hacia delante, obligándola a pasar segunda vez por la misma hilera, pero en opuesto sentido. El movimiento comunicado a la cera la hizo, avanzar hacia la punta de las mandíbulas; y a medida que pasaba por debajo de sus filos, era de nuevo cortada a pedacitos.

Finalmente, la abeja aplicó dichas partículas de cera a la bóveda de la colmena; y facilitaba su adhesión el gluten de que las había antes impregnado. Así continuó en la misma maniobra hasta que todos los fragmentos que había cortado y humedecido con el humor blanquizco quedaron pegados al techo del recipiente; y entonces empezó a dar vueltas entre las mandíbulas a lo que restaba de la lámina, lo cual mantuvo separado durante la fabricación de la cinta. Esta segunda operación fue semejante a la primera. Después la obrera adhirió al techo las partículas que acababa de preparar, y solo se paró cuando llegó a faltarle la materia que la dicha lámina pudo suministrarle. Sucesivamente elaboró otra y otra lámina del mismo modo, hasta que al fin abandonó el sitio, y se confundió entre la muchedumbre de sus compañeras.

Le sucedió al instante otra cerera, cogió una de sus placas, y repitió la misma serie de operaciones que su antecesora; pero no colocaba al acaso las partículas de cera que había mascado, sino que le servía de dirección el montoncito hecho por la abeja que puso los cimientos, pues colocó el suyo en una misma alineación, juntándolos mutuamente por sus bordes o extremos; fue otra obrera, y arregló del mismo modo sus materiales al lado de los de sus compañeras; pero como no estaban bien alineados sino que formaban ángulo con los anteriores, otra abeja lo notó y fue a quitar la cera mal puesta, y la llevó al primer montón, disponiéndola en el mismo orden, y siguiendo exactamente la dirección que le estaba señalada. De todas estas operaciones resultó una masa de ásperas superficies, que descendía en posición perpendicular a la bóveda: todavía no era más que un simple tabique en línea recta y sin inflexión alguna, de 6 a 8 líneas de longitud, apenas de una línea y media de altura, y algo rebajado en sus extremos.

Pronto un tropel de obreras que se acumularon en anchas superficies de la masa, llenaron el espacio vacío formado en el centro del grupo. El velo se condensaba hasta tal punto, que ya no fue posible seguir observando los trabajos; y Huber debió contentarse por entonces con haber visto las primeras maniobras de las abejas, y el arte con que colocan los cimientos de su edificio.

Después de vanas tentativas para seguir observando los trabajos arquitectónicos de las abejas cereras en medio del racimo de que estaban rodeadas, Huber renunció al uso de la campana de cristal; pues en vano había logrado iluminar la base de aquel grupo de abejas acumuladas en la cúpula de la colmena, puesto que su innumerable muchedumbre solo le permitió ver los preparativos de la obra. No obstante, los mismos obstáculos aguijoneaban más la curiosidad de nuestro naturalista, que estaba muy lejos de desanimarse; así que, tras largas meditaciones, ocurriole contrariar bajo ciertos aspectos los hábitos de estos insectos, creyendo que precisados a seguir las inspiraciones del instinto en medio de circunstancias nuevas, le dejarían ver algunas trazas del arte que les enseñó el Criador. Pero era delicada la elección de los medios; era fuerza alejar a todas las operarias que momentáneamente no contribuían a la fabricación de los panales, sin irritar a las que podían, proporcionarle alguna luz; y sobre todo, debía evitarse el contrariarlas hasta el punto de obligarlas a salirse de la naturaleza.

Como las abejas ponen siempre los cimientos de sus panales en la parte superior de las colmenas, en el mismo sitio en que está suspendido el racimo formado por la reunión de todo el enjambre; creyó Huber que el único medio de aislar a las trabajadoras era conducirlas a mudar de dirección en sus trabajos de albañilería, forzándolas a fabricar sus panales de abajo a arriba; es decir, de un modo inverso al que acostumbran diariamente; maniobra extraordinaria, pero que no se opone a su instinto, supuesto que en algunos casos muy raros la siguen. Mandó pues construir una caja cuadrada de 9 pulgadas de alto, cuyo techo con cristales podía quitarse a voluntad. Tomó de una de sus colmenas panales cuyos alvéolos estaban llenos de huevos, de miel y de polen, a fin de que nada faltase en ellos de cuanto es capaz de interesar a nuestros insectos; cortolos a rebanadas de 1 pie de largo, sobre 4 pulgadas de alto, y los ajustó verticalmente en el fondo o suelo de la caja, procurando dejar entre estos panales paralelos el mismo espacio intermedio que acostumbran dejar estos insectos cuando obran por sí solos; cubrió en seguida el borde superior de cada panal con una reglita de madera, que no le sobresalía, y dejaba libre comunicación entre todas las partes de la colmena, mediando entre las reglitas y el techo un espacio de 5 pulgadas. Conociendo Huber que las abejas no podrían poner los cimientos en la superficie resbaladiza del cristal que formaba el techo de la colmena, confió en que cimentarían sus trabajos en las reglas; es decir, que trabajarían de abajo a arriba, y sus esperanzas quedaron satisfechas.

Pobló la colmena construida del modo dicho, y el enjambre se estableció en ella por sí mismo, las abejas de pequeño abdomen, o las nodrizas, desplegaron al punto su natural actividad, esparciéndose por todos los puntos de la colmena, a fin de criar las tiernas larvas, limpiar la habitación, y apropiarla a su conveniencia. Habiéndose desmoronado los bordes de los panales que allí les pusieron, al querer fijarlos en el suelo de la caja, al punto se ocuparon en reparar el daño; viose les triturar la cera vieja, amasarla y formar con ella vínculos que consolidasen los panales. Pero lo más sorprendente fue que la mitad de tan numerosa población ninguna parte tomó en los trabajos, permaneciendo inmóvil: eran las cereras, que se habían saturado de la miel que se puso a su disposición, y permanecían en reposo absoluto a fin de segregar la cera. A las veinte y cuatro horas, esta preciosa sustancia se hallaba del todo formada debajo de sus anillos; y Huber vio levantarse en una de las reglas que puso encima de los panales la pequeña masa, cuya formación había ya antes observado no sin mucha dificultad; al paso que en la nueva colmena, como el racimo de abejas estaba suspendido debajo de las reglas, no llegó a impedir la observación con su multitud o su opacidad.

Por fin iba nuestro naturalista a obtener el fruto de su ingeniosa perseverancia; las abejas se disponían a esculpir a su vista, y él mismo dice: «no fue sin cierta emoción que les vi dar los primeros golpes de cincel en la masa que se había construido encima de la regla. «Esta masa, en vez de hallarse suspendida de la cúpula como en la campana de cristal, se alzaba verticalmente, y era una especie de muro de 6 líneas de largo, de 2 líneas de alto, y de mediado espesor; tenía el borde arqueado y las superficies rebotosas. Pronto se vio a una operaria de la casta de las nodrizas, que saliendo del racimo colgante entre los panales, subió encima de la regla; donde las cereras habían puesto los materiales que sacaron de debajo de sus propios segmentos; dio vueltas en torno de la dicha masa; y después de haberla examinado por ambas caras, fijose en la del lado correspondiente al punto donde se hallaba el observador. (Para mayor claridad, llamaremos de un modo convencional cara anterior a esta cara de la masa, y cara posterior a la opuesta.) Colóquese pues la obrera a lo largo de la cara anterior, de manera que su cabeza correspondía al centro de la masa; movíala con viveza; sus mandíbulas obraban en la cera, y quitaban los fragmentos; de modo que resultaba una pequeña cavidad de la anchura de un alvéolo ordinario: formaba como una especie de canal cuyos bordes hacía más salientes mediante la acumulación de partículas de cera que había triturado y humedecido. Después de algunos instantes de trabajo, la abeja se fue, y llegó otra a proseguir la obra; así fueron después sucesivamente una y otra hasta veinte o más a profundizar la canal, levantar y rectificar los bordes laterales, con auxilio de sus mandíbulas y de sus patas anteriores.

Llegados a este punto los trabajos, salió una abeja del grupo de las obreras, dio una vuelta en torno de la masa, y eligió la cara posterior para objeto de sus tareas; casi al mismo tiempo llegó otra abeja a trabajar al frente de la última y en el mismo lado, y cada una de ellas empezó a excavar una canal; pronto cedieron el lugar a otras obreras, que contribuyeron alternativamente y por separado a perfeccionar las canales bosquejadas por las dos primeras. Estas dos cavidades adyacentes y separadas la una de la otra por medio del reborde común a entrambas, resultante de la unión de las partículas cerúleas sacadas de su interior, estaban arrimadas cada una por mitad al canal primitivo, excavado en la cara opuesta, y que por su parte media correspondía al reborde que separaba las otras dos.

Mientras que las tres obreras trabajaban en ahondar su excavación, viose que algunas cereras se acercaban a la pequeña masa, sacaban las laminillas de cera de debajo de sus segmentos o escamas, y las aplicaban al borde arqueado de la masa, aumentando tanto su longitud como su altura.

Pronto quedó explotado este nuevo terreno y la cara posterior, encima de los dos canales que eran algo más largos que el primero, fue una abeja a empezar la forma de una cavidad que correspondía a la parte superior del canal primitivo. Al ahuecar las obreras el canal aislado de la cara anterior y los dos del lado opuesto, los habían orillado a derecha a izquierda con pequeñas crestas o aristas verticales, destinadas a servir de base a las paredes verticales de los alvéolos. También bordearon con crestas semejantes el extremo arqueado de dichos canales, y luego este reborde convexo sufrió alguna modificación, pues en lugar de un arco se vio elevarse varias aristas, formando la una encima de la otra un ángulo obtuso, y las cavidades presentaron un contorno pentagonal (contando la regla por uno de los lados).

Fue pues entre las dos cavidades pentágonas donde ahuecaron las abejas el canal que debía servir de fondo a la primera celdilla de la segunda fila. Esta canal hubiera sido pentágona lo mismo que la de las de la primera fila a no encontrarse su base entre los lados oblicuos de estas; pero por una consecuencia necesaria de su situación, esta base se interrumpió en dos líneas; y el contorno del canal, en vez de presentar la figura pentágona como los precedentes, la ofreció hexágona.

No seguiremos a Huber en los pormenores sumamente curiosos que da sobre el modo como las abejas se conducen en la construcción interior de esas cavidades, puesto que para comprenderle fuera necesario tener los objetos a la vista; diremos tan solo que esa construcción procede de la respectiva posición de los primeros bosquejos. Dotados estos insectos de un tacto sumamente exquisito, dirigían las mandíbulas principalmente allí donde la cera era más densa; esto es, en las partes en que las demás obreras habían acumulado esta materia al trabajar en el reverso; esta maniobra hará comprender por qué el fondo de las celdillas ofrece una concavidad angulosa detrás de las crestas o eminencias sobre las que deben levantarse las paredes de las tres celdillas que por el lado opuesto le corresponden.

En la celdilla de la primera línea dividiéronse pues los fondos de las cavidades en varias piezas, que formaban ángulo entre sí, y tanto su número como su forma, debió depender del modo como los fondos bosquejados en la cara opuesta participaban del espacio que tenían detrás de sí. Así, el canal mayor, opuesto a otros tres, fue dividido en tres partes (a saber un rombo y dos trapecios); al paso que en la otra cara, los de la primera línea que solo tenían detrás a este, no se componían más que de dos piezas (dos trapecios). Por una consecuencia de la manera como se hallaban opuestos unos a otros los canales, los de la segunda fila y cuantos se les siguieron arrimados parcialmente a tres cavidades, se componían de tres piezas iguales de figura romboidal.

Hemos explicado la maniobra empleada en construcción de dos celdillas o alvéolos de la primera serie o fila, y la de una celdilla de la segunda, lo cual basta para explicar, la de todas las demás. Pero no se crea que cuando las abejas han concluido una celdilla bosquejen otras; pues no sucede así, sino que los trabajos de estos insectos siguen una marcha combinada; y mientras los unos están ocupados en pulir y perfeccionar los fondos, otros trabajan en adelgazar las celdillas adyacentes. Todavía más: la obra hecha en una de las caras es ya un principio de lo que debe hacerse en la cara opuesta, lo cual depende de la mutua relación y disposición de las partes, que las hace a todas dependientes entre sí; resultando que la menor irregularidad que hubiese en una de las caras de la obra de las abejas, alteraría de un modo semejante la forma de las celdillas de la cara opuesta.

Construidos los suelos o fondos de las celdillas cada una de las aristas que forman los bordes sirve de base a las paredes de las mismas. Los de la primera fila en los experimentos de Huber tenían cinco paredes (contando por una de ellas la superficie de la regla): las células de la segunda fila y de las siguientes, constaron de seis tabiques, correspondientes a las seis aristas de los tres rombos que constituían su suelo; pero en este trabajo debieron las abejas tomar en cuenta la desigualdad que existe en las aristas que forma el borde del fondo alveolar, desigualdad que produce tres eminencias o crestas y tres cavidades en los fondos piramidales; fueles preciso empezar a suplir lo que faltaba en el contorno, añadiendo en las aristas de menor elevación, más cera de la que ponían en las más prominentes.

Huber había obligado a las abejas a esculpir sus alveolos en dirección de abajo a arriba; y quiso ver si obrarían de la misma manera en la dirección opuesta, que le es natural; para lo cual mandó que le construyesen una colmena con el techo formado de cristales y de fajas de madera, colocadas alternativamente en un plano horizontal; el cristal permitía ver el trabajo de los insectos en las reglas; y estas, pudiendo por otra parte ser levantados cuando conviniese al observador, le dejaron estudiar la marcha o progreso de las operaciones; y vio que tanto en la dirección de abajo a arriba como en la de arriba abajo, eran siempre idénticas; con la sola diferencia de que los trabajos ejecutados en esta última dirección fueron más rápidos. La prontitud con que adelantan estos arquitectos es casi increíble, pues se les ha visto fabricar en el espacio de tres días un panal de dos pies cuadrados, lo que equivale a cuatro mil células diarias; aunque estas en tal caso no son completas. Las que ocupan los límites del panal son simplemente en bosquejo, y más tarde se elevan al nivel de las superiores; no obstante, cuando todo parece terminado, todavía falta darle la última mano, y las pequeñas operarias, se introducen en cada alveolo para pulir las superficies y alisar las paredes; ribetean de propolis las paredes y orificios de las celdillas, y así reemplazan con esta materia, conforme ya hemos dicho, la primera fila de alvéolos. Si con tamañas precauciones, todavía se desprende de la cúpula de la colmena algún panal, fabrican encima de este mismo nuevas celdillas, hasta que llega a la parte superior; o bien, si pasó ya la estación de las flores, fijan por la parte inferior con cera vieja no solo dicho panal, sino todos los demás, como si advertidas por este, contratiempo accidental, quisiesen evitar su repetición. Este instinto raya verdaderamente en inteligencia.

Hemos procurado explicar la arquitectura de las abejas, cuyos trabajos están distribuidos de un modo maravilloso entre las cereras y las nodrizas, puesto que aquellas elaboran la cera, la amasan y echan los cimientos del edificio; y estas, que no segregan cera, son las únicas que tienen la facultad de trabajarla y labrar las celdillas; pero tales pormenores mecánicos, con que hemos debido dar principio a la historia de las abejas, forman la parte por decirlo así menos dramática, pues muchísimo más van a interesarnos los hechos que para referir nos quedan.

Construidos ya los alvéolos, y aun a medida que se van construyendo, empieza la Reina su puesta. Entonces es cuando con especialidad le rinden las obreras sus más profundos homenajes: acarícianla con sus antenas; frótanla y límpianla con la trompa; ofrécenle a ratos una gota de miel que desengurgitan de su estómago; y se arreglan en torno de ella en círculos regulares. Recorre la reina los panales, míralos, tienta con las antenas los alvéolos, sobre los cuales pasa, metiendo en su profundidad el abdomen en los que encuentra vacíos, y lo saca después de haber puesto en cada uno un huevo, que deja pegado en el fondo del alvéolo. Si obligada por el peso mismo de los huevos, deja caer más de uno en una sola celdilla, las obreras cuidan de quitar y destruir estos huevos supernumerarios. En el primer verano, no es la puesta muy numerosa, y solo consta de huevos de obreras; pero continúa aún durante el otoño, y queda suspendida al asomar el frío del invierno; pero en la siguiente primavera la fecundidad de la reina es maravillosa, y tal que en el espacio de tres semanas puede dar a luz más de doce mil huevos. Hasta la edad de once meses, no empieza a poner huevos que contienen zánganos, los cuales deposita en las celdillas que les convienen, y veinte días después que ha empezado esta puesta, y durante los diez últimos días del duodécimo mes, viendo las obreras que la reina pone huevos de zánganos, construyen celdas regias en diversos puntos de los panales, hacia el centro, o hacia la parle inferior; y en ellas ponen las reinas huevos reales, sin interrumpir por ello la puesta de huevos de zánganos. Debe notarse que entre cada puesta real deja la reina un intervalo de dos días, a fin de que las reinecillas que deben nacer no salgan a luz todas a un tiempo. Estos huevos son oblongos, algo corvos, de un matiz blanco-azulado, y en nada diferentes de los que contienen abejas obreras.

Tres días después de la puesta nacen los gusanitos, o pequeñas larvas, faltas de patas; y entonces las obreras nodrizas les prodigan los más tiernos y exquisitos cuidados; elaboran en su estómago la miel y el polen que han recogido, y con lo que guarnecieron las celdillas superiores de la colmena, y forman una especie de papilla, que distribuyen con regularidad a sus crías; permanecen con el cuerpo encorvadlo encima de la entrada de los alvéolos, cual si quisiesen empollar al animalito que encierran.

La papilla que desengurgitan de su estómago las nodrizas, difiere según la edad de las larvas; principalmente es insípida y blanquizca, y después se ve azucarada y transparente; siendo su cantidad tan proporcionada a las necesidades del gusanito, que siempre la consume toda. A más, no solo varía según la edad de los recién nacidos, sino también según los sexos. Los zánganos, que son los machos de la especie, y las obreras, que son las hembras no bien desenvueltas, reciben un alimento semejante; pero la papilla destinada a las larvas reales es una especie de gelatina espesa, nutritiva, suculenta y azucarada, y se les sirve en mayor cantidad; debiéndose a la naturaleza y abundancia de esta especie de alimento, así como a la capacidad de la celdilla, lo que produce en la larva real su fecundidad. Indudablemente las obreras se volverían fecundas como las reinas si estuviesen sometidas a un régimen idéntico al de estas últimas; de lo cual pronto veremos ejemplos.

Cinco días después de haber nacido la larva de obrera, queda encerrada en su alvéolo por las nodrizas, que cubren el orificio con una tapadera de cera. Entonces va hilando un capullito de seda al rededor de su cuerpo, en lo cual emplea un trabajo de 36 horas, y al cabo de otros tres días se metamorfosea en ninfa, bajo cuya forma pasa 7 días y medio; hasta que al fin roe la tapadera del alvéolo, desgarra el envoltorio que la tiene atada, y sale en estado de insecto completo. Rodéanle las nodrizas; y mientras las unas limpian su alojamiento para que esté en disposición de recibir otro huevo, las otras absorben la humedad de su cuerpo, y le suministran alimento. A las veinte y cuatro horas, ya toma parte en los trabajos de la comunidad, yendo también al campo a colectar el polen y el néctar de las flores. Así pues necesítanse veinte días desde el instante de la puesta, para que el individuo contenido en el huevo haya adquirido todos sus sucesivos desarrollos; y como la Reina pone todo el año, se sigue que durante este tiempo de continuo nacen obreras.

Los machos, o zánganos, pasan tres días en el huevo, y seis y medio bajo la forma de gusano, y hasta a los veinte y cuatro días de la puesta no se convierten en abeja.

La reina queda igualmente tres días en el huevo y cinco en forma de larva; pasados estos ocho días, las nodrizas le construyen la celda, y desde luego empieza el gusanito a hilar su capullo, operación que dura veinte y cuatro horas; en los días décimo, undécimo, y hasta en las doce primeras horas del duodécimo, se mantiene en reposo absoluto, y en seguida se transforma en ninfa, y pasa cuatro días y ocho horas en esta forma. Llega pues la abeja al estado de reina perfecta a los 16 días de la puesta del huevo. Siendo así pues que los huevos de zánganos preceden veinte días a la puesta de los reales; los zánganos existirán en la colmena en estado perfecto algunos días antes de hallarse del todo desarrolladas las reinas jovencitas.

Como los huevos reales fueron puestos a lo menos con un día de intervalo entre uno y otro, síguese que las metamorfosis de las reinecitas se efectúan en épocas distintas. Cuando la primogénita, llegada a su perfección, se pone a zumbar y a roer la tapadera de su celdilla, manifiéstase una conmoción general en la colmena; y a medida que trata de hacer una abertura que le permita la salida, las obreras por su parte procuran taparla con cera, a fin de retenerla presa, dejando tan solo un agujerito por el cual echan la miel a la trompa de la prisionera, precauciones que tienen por objeto preservarla del furor de la reina madre. Esta, que siente un horror invencible hacia todos los individuos de su sexo, acude a las celdillas regias, y se esfuerza con rabia en demolerlas y herir a las reinecillas y a las ninfas que encierran, dirigiendo sus mayores esfuerzos a la base de las celdillas, es decir, a la parte superior. «A menudo consigue destruir el obstáculo que la separa de su víctima, e introduciendo el abdomen en la cuna de la reinecilla, después de mil contorneos logra clavarle el mortal aguijón. Hecho esto se aleja, y las abejas que hasta entonces presenciaron el suceso a respetuosa distancia de la reina madre, después que esta se alejó, se ponen a ensanchar la brecha de la celda regia, y sacando de ella el cadáver, lo llevan fuera de la colmena.

Con todo, continua la reina vieja sus ataques a las celdas pero viendo que el éxito no corresponde con bastante prontitud a su impaciencia, apodérase de ella una especie de terror; vésela volar precipitadamente de una parte a otra de la colmena, pasando por encima del cuerpo de otras abejas, las que al verla en tal estado de delirio, síguenla a todas partes con igual velocidad, conmoviendo al fin hasta a las obreras que se mantienen tranquilas en los panales. El camino que ha seguido la reina madre puede reconocerse después de su paso en la agitación que ha promovido, y que lejos de calmarse, no tarda en hacer el tumulto general. Ya no forman corro las abejas en torno de su soberana, ni tampoco le ofrecen miel, atentas únicamente a seguirla a todas partes; en términos que su agitación tumultuosa hace subir la temperatura interior de la colmena, que desde lo regular de 20 grados asciende de improviso a 32. Por fin, dirígese el tropel hacia las puertas de la ciudad, y una vez la reina madre ha salido, se aleja, juntamente con los zánganos y las obreras, para ir a fundar una nueva colonia en otro sitio. A esta colonia se la llama jabardo, o enjambre nuevo, y nunca vemos formarse estos enjambres sino en días serenos, cuando el sol brilla en la naturaleza, y el ambiente está sosegado; de modo que aun cuando se note en una colmena la agitación y desorden precursores de la emigración, basta una sola nube que cubra al sol algunos instantes para restablecer del todo la calma, y las abejas no se acuerdan ya de emigrar hasta que el sol aparece con todo su esplendor. Vuelve entonces a empezar el tumulto, el cual acrece por instantes, y sale por último el jabardo.

No se crea que todo el pueblo emigre con su reina, dejando desierta la colmena; pues vuelven a ella las abejas jóvenes, y también las que a la salida del enjambre se hallaban en el campo. A más, en las celdillas, existen una infinidad de crías de obreras, que muy pronto se transforman en abejas perfectas; con lo que hay ya bastante población para la colmena. Vamos ahora a hablar de los acontecimientos que se siguen a la salida del enjambre.

El instante de la partida de la reina madre lo es de libertad para la reina joven que primero llegó al estado perfecto. Las obreras dejan de mantenerla cautiva; al paso que ejercen una severa vigilancia en las demás celdillas reales, a fin de oponerse a que de estas salgan las reinas que allí se crían. En semejante comportamiento se ven dos intenciones admirables: primeramente resguardar a las presas de los ataques de su hermana recién libertada; y luego ponerlas en estado de tomar el vuelo desde el momento que salgan del alvéolo.

«No dudo, dice Huber, que la necesidad de hallar un día sereno para la emigración del enjambre será uno de los motivos por los que la naturaleza ha dado a las abejas el derecho de prolongar el cautiverio de las reinas jóvenes en las celdillas regias; pues este cautiverio es más duradero cuando sigue el mal tiempo sin interrupción por algunos días: en esto no puede desconocerse la causa final. Si las hembras jóvenes tuviesen libertad para salir de las celdillas inmediatamente de haber recibido su último desarrollo, hubiera habido en la colmena durante los días malos muchas reinas, y por consiguiente refriegas y víctimas: el mal tiempo podía durar tanto, que todas las reinas llegasen a su perfección y a su libertad. Después de los combates que mutuamente habrían trabado, una sola, la que hubiese quedado victoriosa de todas las demás, hubiera poseído el trono; y la colmena, que naturalmente debía dar varios enjambres, no hubiera producido más que uno; de modo que en último resultado la multiplicación de la especie hubiera quedado dependiente de la eventualidad e inconstancia del tiempo; mientras que, atendidas las sabias disposiciones del Criador, se halla ahora del todo independiente; pues no permitiendo cada vez libertad más que a una hembra, queda asegurada la formación de los enjambres. Todavía resulta otra ventaja del prolongado cautiverio de las reinas; y es que se hallan en estado de volar y de partir desde el instante en que se les da la libertad, encontrándose en disposición de aprovechar el primer día sereno para llevarse consigo una colonia.»

La reina joven, desde que se halla libre, presenta toda su viveza, y es de color oscuro: apenas sale de su cárcel, que impelida ya por su horror instintivo hacia todas las de su sexo, corre, a las demás celdillas reales; pero las abejas que están en ellas de guardia la muerden y arrojan con encarnizamiento. Sucede con frecuencia en estas circunstancias que la reina se pone a cantar, y su canto se compone de varias notas que se suceden con rapidez. Cuando produce esta especie de sonidos, se para, arrima el coselete al panal, y cruza las alas, agitándolas sin abrirlas; y al punto todas las demás abejas bajan la cabeza y permanecen inmóviles, como unos vasallos respetuosos y adictos a su soberano; al paso que se le oponen decididamente siempre que emprende algún hecho dañoso y perjudicial al estado. De este modo pueden pasarse algunos días, tratando la reina de cuando en cuando de llegar a las celdillas reales; pero siempre encuentra despierta la vigilancia de las que las guardan, quienes la hostigan hasta arrojarla de aquel sitio. Óyese, al fin un zumbido en la célula real en que la cría se halla más adelantada; entonces la reina no puede contener sus transportes, recorre delirante la colmena produciendo el mismo desorden que causó su madre algunos días antes, hasta que con ella sale de la colmena otro enjambre. Sale otra reina de su alvéolo, y se reproduce el mismo odio a las hembras, las mismas tentativas por destruirlas, igual resistencia de las obreras, e idéntica determinación final de parte de la reina. Pero todavía quedan bastantes celdillas que contienen crías regias, y su custodia va dificultándose más y más a medida que va despoblándose la colmena; así es que después que salieron ya cuatro enjambres no pudiendo, o no queriendo las abejas guardar las celdillas reales que quedan, dejan que la reina que primero nace destruya a sus hermanas en los alvéolos, sin mostrarle resistencia ni oposición alguna.

Ahora, después de haber admirado tantas veces los cuidados de la naturaleza para la conservación y multiplicación de las especies, vamos a admirarla en las precauciones que toma para exponer a ciertos individuos a un peligro mortal.

Las larvas de las obreras, y de los machos se hilan en sus alvéolos un capullo en que envuelven todo su cuerpo; al paso que las larvas reales solo se fabrican un capullo imperfecto, abierto en su parte posterior, y que únicamente les envuelve la cabeza, el coselete y el primer segmento del abdomen. Este que se dirige hacia la parte más ancha de la celdilla, queda pues al descubierto y solo defendido por la endeble capa de cera que lo cubre. Acabamos de ver que cuando se han formado ya algunos enjambres, la guardia que vela por la seguridad de las reinas cautivas, no siendo suficiente para su seguridad, o por lo que se quiera, las abandona a la saña de la reina libre, que las destruye. Por consiguiente, dice Huber, no pudiera lograr su intento si estuviesen protegidos por un capullo completo; porque la seda que hilan los gusanos es fuerte, y el capullo está formado de un tejido denso y apretado, impenetrable al aguijón; o que en caso de poder este penetrarlo, no pudiera retirarse por impedirlo las barbillas que tiene el dardo, que quedarían enredadas en las mallas: la reina en tal caso moriría víctima de su propio furor. Así pues, para que una reina lograse matar a sus rivales en los alvéolos era necesario que halláse su abdomen al descubierto, y que las larvas se fabricasen un capullo incompleto. Es preciso notar que debían ser los últimos anillos abdominales que habían de quedar sin defensa, supuesto que son la única parte del cuerpo penetrable al aguijón.»

Huber demostró la evidencia de esta causa final por medio de un ingenioso experimento y se aseguró de que si las larvas reales se fabrican capullos incompletos, es porque la forma de sus celdillas las precisa a ello, siendo como se sabe mucho más anchas en su parte superior. En efecto, púsolas Huber en celdillas comunes, y se hilaron capullos completos lo mismo que las obreras. Así pues, si las reinas cautivas se ven forzadas a dejar de tal modo descubierta la extremidad del abdomen, es una precaución de la naturaleza, que quiso exponerlas a perecer con más seguridad bajo los golpes de su natural enemigo, desde que su existencia llega a ser inútil o perjudicial en una colmena que no puede producir enjambres; y esto parecen entenderlo las obreras cuando abandonan la custodia de las celdillas regias.

En dicha época sucede no pocas veces que salen dos a un mismo de su respectivo alvéolo. Oigamos otra vez a Huber referir lo que pudo observar, gracias a la feliz disposición de sus colmenas. «Desde que pudieron verse, dice, arrojáronse la una a la otra con la apariencia de grande saña, y quedaron en tal disposición, que cada una tenía cogidas con los dientes las antenas de su contraria: la cabeza, coselete y abdomen de la una, se hallaban opuestos a las respectivas partes de la otra; de modo que con solo doblar el extremo posterior del cuerpo podían clavarse mutuamente los aguijones muriendo ambas en la lucha. Pero parece que la naturaleza no quiso que sus duelos hiciesen perecer a los dos combatientes; parece que haya mandado a las dos reinas, que se hallaban en la disposición que acabamos de describir, pecho contra pecho, huir en el mismo instante con la mayor precipitación. Así pues, desde que las dos rivales de que hablo conocieron que sus partes posteriores iban a encontrarse, desprendiéronse la una de la otra huyendo cada cual por su lado. Paréceme que en este caso es fácil de penetrar las miras de la naturaleza. En la colmena no debía haber más que una reina; por lo mismo, si acaso naciese o sobreviniese otra, una de ellas debía morir. Esta muerte no debía permitirse que la llevasen a ejecución las obreras; porque en una república compuesta de tal número de individuos, entre los cuales no debe suponerse un concierto y armonía siempre igual, un grupo de abejas acaso se hubiera echado sobre la reina, mientras otro grupo hubiera atacado a este, quedando la república sin jefe; necesitaban pues que solo las reinas tuviesen el privilegio de deshacerse de sus rivales. Pero como en tales combates la naturaleza no quiere, más que una víctima, ha prescrito sabiamente de antemano que en el instante en que las combatientes por su posición pudiesen ambas perder la vida, se apoderase de ellas un temor tan fuerte que solo pensasen en la fuga sin clavarse los aguijones

«No ignoro que es muy fácil caer en error cuando se buscan minuciosamente las causas finales de pequeños hechos; pero en esta de que tratamos me han parecido tan claros, tanto los medios, como el objeto, que me atrevo a exponer esta conjetura.

»Al cabo de algunos instantes de haberse separado las dos reinas cesó su temor y empezaron de nuevo a buscarse; pronto se hallaron y embistieron, encontrándose en la misma posición respectiva que la vez primera, y el resultado fue idéntico: desde que tuvieron en contacto sus abdómenes solo trataron de desprenderse y huir. Durante este tiempo las obreras se hallaban muy agitadas, cobrando fuerzas el tumulto en el instante en que, las combatientes se separaban: por dos veces las vi detener a las reinas en su fuga, cogerlas por las patas, y tenerlas presas por un minuto. Finalmente, en el tercer ataque, la reina que más encarnizada estaba corrió a su rival en el instante en que esta no la veía, cogiola con los dientes por el arranque del ala, subiole luego encima de la espalda, llevó el extremo del abdomen a los últimos anillos de su adversaria, y le clavó sin dificultad el aguijón: entonces soltó el ala y encogió el dardo; mientras que la reina vencida cayó, fue arrastrándose con trabajo, perdió las fuerzas y expiró.»

Después que la reina joven queda pacífica poseedora de la autoridad soberana, su legitimidad no es reconocida desde luego por sus nuevos vasallos, quienes, al paso que la toleran, la miran con cierta indiferencia; pero desde que, devuelta de sus excursiones por los aires, empieza a poner huevos, acógenla las obreras con todas las muestras de respeto. Este sentimiento, que se parece a un afecto tan vivo, probablemente será producido por alguna sensación agradable que las reinas causan en sus abejas, independiente de la fecundidad.

La puesta de la reina es a veces tardía; y cuando se retarda hasta el día vigésimo segundo desde el instante en que llegó la reina al estado perfecto, es inhábil para poner huevos de obreras y de hembras, y tan solo pone los de zánganos, lo cual a la larga acarrea la pérdida de la colmena. Este caso afortunadamente es muy raro, y fue observado por Reaumur, aunque no pudo descubrir la causa, cuya explicación debemos a Huber.

En los meses de julio o de agosto, cuando pasó la estación de los enjambres, y que las reinas han empezado las puestas, las obreras dan muerte a todos los zánganos, sin duda porque no ven ya en ellos más que unos ciudadanos inútiles, que sembrarían el hambre en la colmena consumiendo las provisiones. Como los zánganos carecen de aguijón, no pueden resistirse a sus verdugos. Vese a las obreras perseguirlos hasta el fondo de la colmena, en cuyo sitio se acumulan en tropel; cógenlos por las antenas, las patas o las alas, y después de haberlos, por decirlo así, descuartizado con multiplicados estirones, los matan con los aguijones que clavan en los segmentos abdominales: apenas les ha tocado esta arma terrible que extienden las alas y perecen. Las matadoras se ensañan clavando sus dardos en los cadáveres; y en seguida acuden a los panales, y arrancan las larvas de zánganos que en ellos pueden hallarse todavía, ábrenles el vientre, chupan con afán la miel que contienen sus estómagos, y se las llevan fuera.