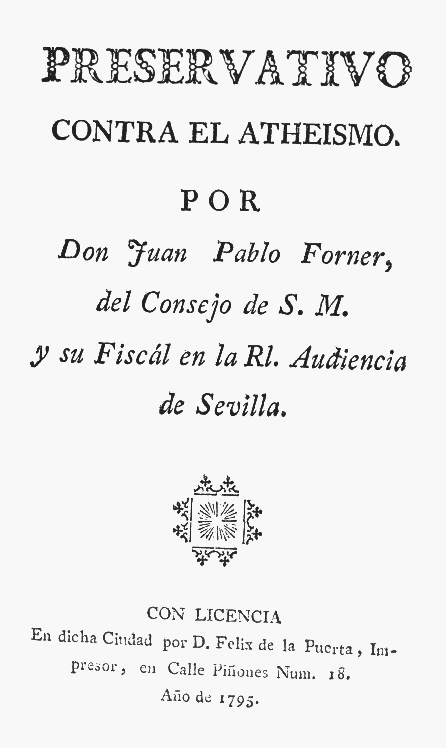

Preservativo contra el ateísmo

Juan Pablo Forner

| Heu primae scelerum caussae mortalibus | |

| aegris, | |

| Naturam nescire Deûm! | |

| Sil. Italic. Punicor. lib. VI. v. 794. |

Preámbulo

Todos los pueblos y naciones que ha habido hasta ahora sobre la tierra han experimentado en diversos tiempos y coyunturas los miserables efectos de la flaqueza y caduquez de las cosas humanas. Las dolencias y los achaques son tan naturales en las comunidades políticas, como en los hombres que las componen. Hay en éstos afectos, hay caprichos, hay ignorancia, hay errores; y sus establecimientos e institutos han de participar por necesidad de estas miserias inseparables de nuestra limitación. La propensión o disposición para las dolencias públicas existe intrínsecamente en la flaqueza de cada mortal; pero entonces se convierten en epidemia o enfermedad común cuando, propagándose un mismo error y comunicándose de unos a otros a modo de contagio, se arraiga universalmente en todos, o en la mayor parte, y obra en ellos los efectos consiguientes a la índole de la enfermedad. De aquí es que una numerosa nación puede convertirse fácilmente en una congregación de maníacos, siempre que la casualidad o la malicia logren asentar en el ánimo de sus individuos un error, una opinión, un capricho, una extravagancia con tal tenacidad, que los enfermos crean que su bien y su felicidad consiste en la dolencia misma que los aniquila. En los antiguos pueblos fue rara y de ligeras consecuencias esta enfermedad política, porque antes de la invención de la imprenta eran muy ceñidos los medios que podían adoptarse para propagar el contagio de las opiniones y errores. El arte de imprimir facilitó y multiplicó casi a un grado infinito los medios de la persuasión, y de esta facilidad nacieron las convulsiones furiosas que han sufrido varios estados de Europa en toda la continuación de los tres siglos últimos. Los primeros ímpetus se encarnizaron en la religión. El desenfreno de las conciencias trajo detrás de sí el amor a la licencia e independencia política. Entonces se engendró entre las heces de la impiedad y del orgullo personal una fantasma, que sus artífices dieron en llamar Filosofía, no siendo sino la destrucción de la verdadera filosofía; y propagado y arraigado este formidable espectro en la superficial depravación de un número de fanáticos, que dicen que derriban las aras para hacer libres a los hombres, hemos venido a tiempos en que el hablar de Dios se ha contado por delito en una nación célebre y se han contado por virtudes la rapiña, el fraude, la opresión, la calumnia, y la ferocidad.

Platón escribió en el lib. V. de su República, que mientras no se uniesen la filosofía y la dominación de tal modo que, o gobernasen los filósofos, o filosofasen los que gobiernan, no serían jamás felices los hombres. Esta sentencia del filósofo más grave de la Antigüedad ha sido ponderada, repetida, y recomendada en todos tiempos como el documento más importante que se puede ofrecer a los que tienen en su arbitrio la suerte de los pueblos y la felicidad del linaje humano. Y no sin razón, porque en el juicio de Platón la filosofía no era otra cosa que el amor de la verdad y el ejercicio de la virtud; y es bien cierto que si en los que gobiernan se unen y abrazan estrechamente la virtud y la sabiduría, nada harán que no vaya ajustado a las reglas de la justicia y de la utilidad pública y privada. Empero si Platón hubiera podido adivinar que habían de venir tiempos en que la filosofía serviría de pretexto para extinguir el conocimiento y adoración de la Divinidad; para canonizar y solemnizar el ateísmo en festividades públicas; para autorizar la rapiña, la iniquidad, la violencia, la disolución, cimentando en estas bellas cualidades el edificio de una sociedad política; es muy creíble que aquel gravísimo varón hubiera cambiado los términos de su máxima, diciendo por ejemplo: «Entonces serán felices los pueblos cuando sus gobiernos encierren a los filósofos en las jaulas de locos, y tengan gran cuidado de que sus delirios no trasciendan a la crédula muchedumbre. Nada se propaga con más facilidad, que los errores que halagan las inclinaciones de la humana depravación. El contagio de los vicios es velocísimo; porque a ellos está ya dispuesto por su misma malicia el corazón del hombre. La falsa filosofía es indómita por su naturaleza, tiene todos los caracteres de la locura, ama la independencia, repugna todo freno, osadamente acomete a los que la resisten, se enciende en cólera furiosa y desaforada cuando ve que se ponen trabas a su charlatanería. Sus alumnos se creen nacidos para dar leyes a los hombres y aborrecen a los depositarios de las leyes. Crean dioses ridículos en su fantasía y piensan que solas sus fantásticas imaginaciones deben ser adoradas. Convierten sus vicios en máximas de virtud y pretenden que no debe haber otra virtud que las inspiraciones de sus vicios. Quieren vivir sin derecho y predican por derecho la licencia, el desacato y la sedición. Los príncipes, pues, y los soberanos procuren ser virtuosos, justos, benéficos, próvidos, templadamente sabios y doctos con maestría en aquellos artes que sirven para mantener próspera la paz y victoriosa la guerra; y, riéndose de las vanas bachillerías de los sofistas, envíenlos a las jaulas a que allí vivan en sus mundos, adoren sus dioses, dicten sus leyes, ejerzan sus virtudes y se hagan árbitros absolutos de las repúblicas que labren y compongan en las vaciedades de sus cerebros.»

¡Pobre Filosofía! La ciencia más útil; direlo sin reparo, más necesaria a las miserias de la vida, a las tinieblas del entendimiento, a las relajaciones de la voluntad; la ciencia que mejora al hombre cuanto cabe en la limitación de su ser, que le liga a su Criador con el vínculo de la adoración y gratitud, que establece la paz con el ejercicio de las virtudes, que esclarece la racionalidad con el conocimiento de verdades importantísimas; en una palabra, la ciencia que hace guerra a los errores y vicios, y cifra en sí la suma de la felicidad humana, guiándola a su perfección y manifestando a los ciegos mortales los misterios y usos de la común madre Naturaleza; esta ciencia, pues, adulterada torpemente en la inteligencia y desenfreno de ciertos espíritus turbulentos, frívolos y orgulloso, ha venido a riesgo de padecer eterno descrédito e ignominia por las atrocidades que en su nombre ha podido ejecutar la bárbara sofistería de sus corruptores. Filosofía llaman al ateísmo, filosofía al degüello, filosofía al latrocinio, filosofía a la calumnia, filosofía a la mentira y al engaño estudiado con perverso artificio para seducir las gentes y estimularlas al destrozo y mortandad recíproca. ¡Oh dulce, oh benéfica Filosofía! Monstruosidades tan bárbaras y horrendas no son hijas, no ciertamente, de la santidad de tus documentos. Tú eres una emanación de la inteligencia increada; un rayo de la verdad, de la virtud, de la sabiduría del Omnipotente. Tú pules en nosotros la participación de la Divinidad, acercándonos, cuanto es posible en una criatura, a la semejanza de este Ser inefable. ¿Cómo pues osan llamarse filósofos los que trabajan para alejar a los hombres del origen de la verdad, de la virtud y de la sabiduría? Reyes, príncipes, potestades de la tierra: no achaquéis precipitadamente a la filosofía los delirios que en su nombre ha sabido derramar el pérfido y astuto charlatanismo. Florezca, domine siempre la verdadera filosofía en los que mandan y en los que obedecen. Privarse de ella sería privarse de la antorcha que da luz a la racionalidad, para que no pierda el tino en el obscuro laberinto de la vida. Disciérnanse los locos de los filósofos; destrúyase la corrupción, no el recto uso. Sin el auxilio y luces de la verdadera filosofía, ¿cómo se podrá combatir la adulterina, la espuria, la sofística, la frenética? ¿Quién sino la filosofía alcanzara a conocer que no son parto suyo los monstruos que achaca a su nombre la raza de los recientes delirantes?

En efecto, aunque en todos tiempos ha habido solemnísimos mentecatos que por querer usar demasiadamente de su razón, consiguieron perderla casi del todo, vendiendo por dogmas y principios infalibles, absurdos y despropósitos de calificada extravagancia; todavía estos menguados no llegaron nunca a tal grado de insensatez, que desconociesen enteramente los caracteres de su propio ser y las obligaciones fundamentales de la naturaleza humana. Hubo entre ellos quien dijo que era negra la nieve, y este tal no merecía otro convencimiento que metérsela por los ojos. Hubo quien estableció que el alma era una música, y este podía pasar por un filósofo muy alegre y de buen humor. Otro descubrió que los hombres primero eran gatos, mochuelos, murciélagos, lagartos, caimanes; y después que morían, volvían a convertirse en gallos, avestruces, lechuzas, micos, asnos (y el tal filosofastro merecía no haber desamparado jamás esta especie), finalmente en toda casta de pájaros, bestias, bichos y sabandijas; y este gracioso demente merecía haber vivido siempre en sociedad tan agradable. Otro enseñó que Dios es una hoguera, una especie de chimenea en que se calienta el universo y se pone en movimiento con la actividad del calor; y a este no hubiera sido mala humorada haberle hecho abrazarse con su Dios, para que gozase de esta suma felicidad. Otro dijo que los dioses eran una raza de poltrones que se holgaban con gran cachaza en unos espacios que él tenía bien registrados, sin que se cuidasen de las cosas humanas, ni se les diese un ardite del mundo ni de los que le habitan; y a este bastaría haberle puesto en un colegio de muchachos traviesos, donde no hubiera director, palmeta ni disciplina. En suma unos enseñaron que Dios era un puro aire; otros que un animal de extraordinaria catadura, cuyo cuerpo se componía de esferas y anillos, y cuyos miembros eran otros tantos cuantos son los orbes. Este hallaba la Divinidad en una materia increada, aquel en los astros, otros en todas las criaturas, haciéndolas porciones del Ser divino. La ceguedad suma en que cayó la razón humana con las tinieblas de la idolatría, borró de tal suerte las primitivas y verdaderas nociones del Criador, que ni los mismos que trataron de investigarle desprendiéndose de los errores vulgares y recibidos, pudieron ya hallar el rastro o hilo de oro que los guiase al grande y augusto descubrimiento. Palpaban sombras, caminaban sin luz en una región tenebrosísima, y embarazada con las espesas marañas que había brotado la ignorancia y el embrutecimiento de las gentes. ¿Qué mucho pues que no arribasen al término de sus indagaciones, si ni siquiera sabían por dónde habían de encaminar el rumbo? Y este error los llevó necesariamente a los despropósitos y portentos que imaginaron acerca del espíritu humano, de su última felicidad, de sus obligaciones intrínsecas, de los oficios morales, de la naturaleza y uso de sus virtudes. Estas ideas tienen tan íntimo enlace con el conocimiento de Dios, dependen tan estrechamente de la noción de la Divinidad, que si hay duda, perplejidad, incertidumbre, si se vacila, si se yerra en la noticia del Autor del hombre, se vacilará, se errará igualmente en determinar la verdadera constitución, oficios y fin de la naturaleza humana. Las cualidades racionales y morales del hombre son enteramente relativas a las cualidades de su Hacedor. En tanto es bueno el hombre, justo, benéfico, compasivo, magnánimo, próvido, sabio, prudente, racional en una palabra, en cuanto copia en sus obras los atributos de un Ser todo sabio, todo justo, todo bueno, que le dio por leyes la imitación y uso de sus mismos atributos. En ningún otro viviente se halla esta emulación de las cualidades de la Divinidad. El hombre, criatura única en quien se halla, no acertará a llenar los fines de su creación si no ajusta sus obras al ejemplar inefable de quien deriva su semejanza. Imposibilítese el conocimiento de Dios, se imposibilitará por necesidad el conocimiento de la naturaleza del hombre. Tal fue la desgracia de los filósofos antiguos. Deliraron en estos puntos importantísimos; no por malignidad, no por astucia y cautela depravada, con el horrendo fin de engañar al linaje mortal y dominarlo después de degollarlo; sino por la obscuridad del sujeto, ofuscado y perdido (digámoslo así) en la confusión de los absurdos del gentilismo. Pero la misma filosofía que los conducía a estas averiguaciones, como por un ímpetu o instinto del entendimiento, los desengañaba también de la futilidad de sus adivinanzas y los obligaba a confesar que sus conatos eran vanos, sus tentativas infructuosas, sus luces y su razón flacas e ineptas casi del todo para desenvolver y poner en claro misterios tan profundos. De aquí las sectas y la variedad interminable de opiniones; no satisfaciendo a la filosofía de los unos las conjeturas y dogmas de los otros, ni aun a los más desengañados de las sectas la doctrina solemne que se enseñaba en cada una. De suerte que en ellos la filosofía, ya que no aprovechó para el hallazgo de la verdad, sirvió para la manifestación de los errores, tanto vulgares como filosóficos. Sus conatos fueron loables, sus errores dignos de lástima, su moderación y su desengaño en esta parte constituyen el triunfo de la verdadera filosofía. Todos ellos (si se exceptúan tres o cuatro delirantes) convenían uniformemente en confesar la existencia de la Divinidad, la necesidad de una religión, el gobierno de la Providencia, la sujeción de las criaturas a las leyes de esta Providencia suprema; todos reconocían en esta Providencia el origen de las virtudes y obligaciones humanas; todos cimentaban en esta idea el edificio de las sociedades políticas, y establecieron en la religión el fundamento principal de las leyes y de los institutos civiles. Erraron estos filósofos, mas no por eso desmerecieron el nombre y dignidad de tales. Hizo entonces cuanto podía hacer la filosofía. Demostró las verdades genéricas y desconfió de los dogmas parciales y peculiares, no vendiéndolos sino como conjeturas que podían servir al cultivo de la razón.

Estaba reservado para nuestra sapientísima edad engendrar una casta de charlatanes, que uniendo la perversidad al orgullo, y la astucia a la sofistería, tentasen la heroica y utilísima empresa de colocar a los hombres en la clase de las bestias, ahogando y extinguiendo en ellos el origen primordial de donde derivan sus virtudes, esto es, toda idea de Dios, de religión, de inmortalidad, de sujeción a las leyes de un Criador omnipotente, y de remuneraciones futuras. Estas nociones, como esenciales a nuestro ser, han sido perennes y universales en el género humano. Filósofos e ignorantes, sabios e idiotas, pueblos cultos y bárbaros, gentes feroces y suaves; todos los hombres; todos los pueblos han reconocido prácticamente estas verdades; y en todos ellos, sin excepción ni limitación, ha perseverado indeleble este carácter principal de la racionalidad; manifestandose en esta experiencia de todos los siglos y épocas, que le es tan esencial al hombre el adorar a un Dios y obedecer sus leyes, como tomar el alimento para conservar su porción corpórea. En la misma filosofía antigua, que tanto desbarró en esta materia, se tuvo por un escándalo intolerable, que dos o tres insensatos que osaban apellidarse filósofos, negasen abiertamente la existencia de Dios y la moralidad esencial de las acciones humanas. Ni los legisladores de aquellos siglos creyeron que podrían durar largo tiempo las formas de gobierno que establecían, si no las apoyaban en el firmísimo cimiento de la religión; cimiento inalterable de suyo, y que sin fuerza ni acción exterior sustenta la práctica de las virtudes, cuya inspiración es independiente de las leyes civiles y de todo establecimiento facticio. Así lo creyó la antigüedad toda, así lo han creído los salvajes mismos, los hombres que viven con más inmediación a la especie de los brutos, bastándoles el conservar algún rastro o viso de racionalidad, para que en este punto no se desmintiesen del genuino carácter de su ser. Pero he aquí los grandes progresos de nuestros tiempos y los admirables descubrimientos de su cacareada y ponderada filosofía. Cuando ya por el mundo todo casi universalmente está propagada y conocida la verdadera idea de Dios, descifrado el conocimiento de sus atributos, demostradas las obligaciones de la parte racional del hombre, disipado el caos en que se perdió miserablemente toda la filosofía antigua; cuando ya un niño que apenas habla o una vieja idiota, un aldeano tosco saben más de Dios y de las virtudes en la mayor parte de la tierra, que supieron en los mejores tiempos de Grecia el gran Sócrates, el divino Platón, el sutil Aristóteles, el austero Zenón, y toda la turba de aquellos hombres perspicacísimos que crearon las ciencias, dieron sistema a las artes, ennoblecieron el entendimiento y dictaron a toda su posteridad los principios y extensión de la sabiduría; cuando, merced a la divina institución del cristianismo, ha logrado la filosofía mayor seguridad y evidencia en los puntos más arduos e inextricables (cuales lo son todos los pertenecientes a la Divinidad y al hombre), de suerte que un niño de diez años demuestra hoy con más facilidad una verdad moral, que el más profundo físico una operación de cualquiera de los elementos; cuando el mundo en fin posee la verdadera filosofía derramada universalmente en toda clase de gentes, sabias y no sabias; ved aquí que sale a luz, o por mejor decir a tinieblas, una raza de filosofistas que cerrando los ojos a la evidencia, y ahogando en sí mismos el convencimiento irresistible de la verdad, se empeñan en desbaratar la estructura de la naturaleza humana y reducirla al antiguo caos, no ya queriéndola idólatra y supersticiosa, sino atea y ajena de toda moralidad, para labrar así, según ellos dicen, la verdadera felicidad del hombre, desconocida hasta que ellos han venido al mundo para descubrirla y enseñarla. Fácil es ver en esta presunción un acceso de locura, que debiera antes curarse que impugnarse. Pero la confianza de los médicos dejó crecer a tal punto el mal, que ya el remedio está en las impugnaciones; bien así como en el cauterio la detención de la gangrena, que en sus principios pudiera cortarse con medicamentos menos dolorosos. El contagio se apoderó de todo un cuerpo político; y, amagados los demás del peligro de su propagación, conviene oponer preservativos vigorosos que emboten su fuerza y progresos; y no hay que creer que el hierro y el fuego pueden bastar solos por sí para remediarle en su raíz. La violencia oprime, no desengaña. Si logra amansar los ímpetus de la frenética multitud y reducirla a alguna apariencia de juicio, medrosa de la mano que la amenaza, no hay que creerla por eso sana y tranquila. Su mal está en la cabeza; en los errores y opiniones licenciosas con que la malicia pérfida de los sofistas ha sabido halagar sus inclinaciones y desenfreno. Es menester pues, tanto para curar la dolencia en su raíz, como para precaver el contagio, dar a conocer la espantosa corrupción que abrigan dentro de sí aquellas opiniones. Es menester, como quien diseca un cadáver, poner a la vista los estragos que causa su ponzoña en el cuerpo político y le lleva a la muerte. Es menester que el cuchillo anatómico de la razón abra las entrañas a los tales errores, descubra su podredumbre, y manifieste la eficacia de su mortífera actividad, para que se conozca que donde quiera que muerdan ocasionarán el delirio de los hombres y la muerte de la sociedad, no solo política, pero humana. En suma, un error no se cura sino demostrando con evidencia que es error. Conocida la verdad es imposible que los hombres rehúsen admitirla; porque no es tan suma y exquisita su depravación, que generalmente hablando antepongan el placer bestial de los vicios al convencimiento y testimonio de sus conciencias. Para que las sociedades subsistan, basta que los hombres respeten los dogmas y máximas fundamentales en que están cimentadas, aunque en las costumbres privadas no correspondan siempre las obras a la creencia. Un delito, una trampa, una usurpación, una ofensa hallan su reparo en los tribunales, y bajo la tutela del magistrado viven unidos y pacíficos los individuos en medio de sus desavenencias y disturbios. No así cuando los errores tocan en los cimientos primordiales de la sociedad, considerada en sí. Quitad a los hombres las ideas de la religión y virtud, extinguid en ellos las nociones de su mutua benevolencia, quedará disuelta la sociedad, porque faltará el apoyo de la justicia y de las obligaciones humanas. La desavenencia será entonces general, y los disturbios horrendos y sanguinarios. Lidiarán brutalmente entre sí hasta que, o cansados, o desengañados, vuelvan a reconocer la racionalidad de que neciamente se desposeyeron.

Si amar la humanidad no es otra cosa que desear la felicidad de los hombres, y si esta felicidad consiste principalmente en que duren inviolables los derechos de la virtud y las reglas fundamentales de la justicia, ¿qué indicios dará de humano, quien, viendo los estragos que hace la peste sofística en el imperio de las virtudes, no pone de su parte la diligencia de que sea capaz para curar la epidemia, o salvar de ella a los que puedan contaminarse? De mí sé decir por lo menos, que necesitado a tocar con la mano los funestos efectos del error y de la malicia (padres únicos de los delitos) conozco por experiencia diaria, cuánto conviene que los espíritus rectos y bien intencionados trabajen para imprimir en el vulgo y arraigar profundamente en su persuasión las verdaderas ideas en que estriba la seguridad general de la sociedad. La ignorancia del vulgo es peligrosísima, porque, no sabiendo discernir entre la verdad y el error, es fácil persuadirle lo que se quiera y siempre se dejará persuadir de lo que favorezca a su desenfreno. No digo yo que deban ser sabios los curtidores, albañiles y zapateros. Digo que deben ser hombres algo más que en la figura y que deben serlo para que no quieran no serlo nunca. La ignorancia del vulgo ha sido siempre el asilo de los impostores, la fortaleza inexpugnable desde donde a veces han conseguido trastornar y alterar los establecimientos que parecían más sólidos y durables. El lastimoso y memorable ejemplo que ofrece nuestra edad a la admiración y estudio de las venideras, justifica sobradamente el gran riesgo que hay en querer desquiciar a los hombres de su propia naturaleza, y la aptitud que hay en la ignorancia vulgar para pasar con suma prontitud del amor al aborrecimiento, de la moderación a la fiereza, por no conocer lo que debe amar o aborrecer realmente. Y aquí está ya a la vista el impulso que ha dado ocasión a este Preservativo que opongo a los conatos de la sofistería, para que entiendan los hombres (si puede ser) que en cualquiera género de sociedad o constitución política, la religión es la basa o cimiento de su permanencia y solidez. En él se verá que la religión es el instinto del hombre (si es lícito explicarme así) y, por lo tanto, que, o ha de parar en salvaje estúpido y feroz si ahoga su instinto; o, si ha de vivir en tal género de sociedad que sirva al buen uso y mejoras de sus facultades racionales, ha de cultivar forzosamente la religión; y no una religión cualquiera, sino aquella que sea análoga a su ser, a sus potencias, a sus destinos, y a la clase que obtiene entre las criaturas. Esta disertación sirve para demostrar genéricamente esta gran verdad: a saber, que el hombre es naturalmente un animal religioso; que en este instinto estriba su felicidad individual y social, esto es, la felicidad que puede gozar como hombre y como hombre sociable; y, por consiguiente, que los que intenten fundar una sociedad sobre los cimientos del ateísmo, no conseguirán otra cosa que embrutecer a los hombres y enemistarlos para que jamás puedan vivir entre sí. A esta disertación seguirá otra, en que trayendo a examen el influjo que todas las religiones del mundo han tenido en la felicidad o infelicidad, prosperidad o miseria y duración o decadencia de los gobiernos, se pruebe por medio de un cotejo exacto y circunstanciado la utilidad política de la religión cristiana, y su gran poder y virtud para hacer pacíficos, justos y permanentes los gobiernos; porque en el cotejo se verá que la caduquez no madura de los antiguos procedió de la poca o mala influencia de sus religiones, que o inspiraban, o no refrenaban los vicios; y que solo a la religión cristiana es dado eternizar las sociedades políticas, cuya ruina se verificará infaliblemente siempre que de cualquier modo se abandonen o desprecien sus preceptos y documentos. El campo es ancho y fecundísimo en materias, no ya importantes, pero necesarias a la felicidad de la vida. Consultando a la necesidad de los tiempos y a la desconfianza de mi aptitud para cultivarlo debidamente, determiné publicar separadas las disertaciones y anticipar la presente, para que la aceptación que logre me dé a entender si debo o no poner la mano en la segunda, que por la amplitud del argumento requiere investigaciones muy hondas y examen muy menudo de gran número de hechos anegados en todos los escritos de la antigüedad.

Si el desempeño hubiera de responder a los deseos, no hay duda sino que esta obra sería la mejor de cuantas fuesen accesibles a mi capacidad y estudio. Pero no sería justo que una tan buena causa desmereciese por la insuficiencia del abogado; ni menos que yo porfiase en querer instruir al público, no queriendo el público dejarse instruir de mí.

Preservativo

Sin religión no puede haber gobierno justo, útil ni durable

Por religión entiendo la adoración que los hombres deben tributar a Dios, como autor, conservador y señor de todas las cosas criadas. La adoración comprehende dos términos esenciales; o, para decirlo con más claridad, consiste en dos cosas. Adoramos a Dios amando sus perfecciones, obedeciendo sus leyes, temiendo su justicia, implorando su bondad, agradeciendo sus beneficios. Le adoramos también expresando con ciertos actos exteriores la obediencia, el amor, el temor, el respeto, la gratitud que le profesamos. La primera de estas dos cosas que constituyen la adoración se llama entre los cristianos caridad, amor de Dios; los antiguos la llamaban piedad: la segunda veneración, culto. La substancia o esencia de la religión consiste en estas dos circunstancias o requisitos unidos estrecha e indisolublemente. Puede haber culto sin caridad, y entonces no hay verdadera religión: es un ceremonial fútil. Caridad sin culto no ha existido jamás, ni puede existir, porque las pasiones son de suyo expresivas, gesticuladoras por su naturaleza (si es lícito explicarme así). El que ama, teme, espera, ruega, agradece, necesita expresar con el gesto estos sentimientos para que le granjeen el fin a que los dirige, porque de otro modo le serían inútiles del todo. Es verdad que para Dios bastan los interiores, pero en el hombre es casi imposible que sienta las pasiones sin manifestarlas.

De estas nociones fundamentales resulta la idea de la religión perfecta y verdaderamente tal, y estas nociones presuponen en primer lugar, la existencia de Dios; en segundo lugar, el conocimiento de sus perfecciones; en tercero, su providencia; en cuarto, su señorío y dominio absoluto sobre todas las criaturas. Los actos religiosos del hombre deben ser relativos enteramente a estos cuatro presupuestos o fundamentos; de otro modo, ni su religión tendrá el complemento debido, ni le será útil del todo. Se ama a Dios, conociendo sus perfecciones. Se le obedece, reconociendo en su providencia la legislación que constituye el orden del universo. Se le sirve, por la suprema potestad que reside en su omnipotencia. Se le teme, por residir en esta misma potestad el derecho inviolable de la remuneración. La esperanza, las súplicas y el agradecimiento son actos inseparables de estas mismas ideas. Se agradece al que da, se ruega al que puede dar, y se espera de quien se cree que dará. La omnipotencia, la bondad y la misericordia de Dios son los atributos a que se dirigen la gratitud, los ruegos y la esperanza. A su perfección suma en todo el lleno de sus atributos se dirige el amor. El temor a su justicia. La obediencia a la ordenación de su sabiduría y voluntad. El obsequio y servicio a su potestad y señorío. Tal es la conexión que enlaza al hombre con su Criador, tal el vínculo en que Dios ha querido que la criatura racional dependa de sí con más inmediación que las demás criaturas, atándola al trono de su grandeza con el nudo de la religión, la cual realmente no es otra cosa que el lazo que une al hombre con su Criador. Dios crió en nosotros un ser inteligente, un ser partícipe en cierto modo de su misma naturaleza.

¿Qué mucho pues que quisiese referir nuestras acciones a sus atributos por medio de una harmonía admirable? Toda religión que no se ajuste exacta y puntualmente a estos principios, será manca y defectuosa; y, por consiguiente, ni los hombres lograrán en ella todas la utilidades a que está destinada la religión, ni será tampoco producción de la providencia de Dios, sino puro capricho de los mortales; porque la religión es el instrumento de la mayor felicidad del hombre, y no se puede creer sin blasfemia que Dios hiciese defectuoso el instrumento de nuestra mayor felicidad.

Como Dios nos crió, no solo para una existencia inmortal después de la destrucción de esta vida caduca, sino también para vivir y permanecer en este mundo visible al modo que los demás seres que le componen; su sabiduría unió y ajustó de tal modo entre sí estas dos existencias, que en unas solas leyes cimentó nuestra felicidad mortal e inmortal. Me explicaré. La beneficencia es uno de los atributos de la Deidad. Si para ser felices en el estado de inmortalidad nos hubiera Dios impuesto tales leyes, que no hiciesen infelices y miserables en este mundo; acaso no quedaría muy manifiesto a los ojos de los hombres aquel atributo de la Divinidad. De un Ente esencialmente bueno, esencialmente sabio, no se puede creer que en la creación de los seres procediese de un modo contrario a su bondad y sabiduría; al revés es preciso creer, que pues creó las cosas para hacer manifestación de su bondad, comunicó a todas aquella perfección y felicidad de que es capaz cada una de ellas en el orden que eligió. Su beneficencia pues nos creó de modo, ordenó con tales leyes nuestra creación, que ajustándonos a ellas fuésemos felices en esta vida, y por medio de esta felicidad caminásemos a gozar otra mayor, perenne e inextinguible. Aquí se ve, aquí resplandece en todo su esplendor la adorable ordenación de la Providencia. Constituyó en la virtud el mayor bien del hombre caduco, y por el conducto de este bien le encaminó a la felicidad suma. Ser el hombre religioso no es otra cosa que ser hombre. La racionalidad se le concedió para que sea religioso. Para existir en la tierra, ¿qué falta le hacen el entendimiento y la libertad? Esto es, ¿qué falta le hacen los raciocinios y las virtudes?

Los que han dicho que la religión no es esencial en la naturaleza del hombre, vienen a decir en substancia, que la justicia, la verdad, la bondad, la fidelidad, la templanza, la modestia, la beneficencia, en una palabra las virtudes todas que establecen la paz, la fraternidad, y la felicidad universal del género humano, son ingredientes que no entran esencialmente en la composición de nuestra naturaleza. Quítese la religión, y véase cuál apoyo les queda a estas virtudes. El hombre es libre, es decir, tiene en sí la facultad de obrar virtuosa o viciosamente. Dígasele a un ateo: estás obligado a tratar verdad en todo tiempo y ocasión, debes restituir fielmente el depósito que se te haya encomendado, debes respetar el lecho de tu hermano, debes hacer bien a los menesterosos, debes abstenerte de injuriar, de robar, de calumniar, de envidiar. ¿Y de dónde (replicará el ateo) son necesarias en mí esas obligaciones? Mi obligación única, esencial y necesaria a mi existencia, es la de atender a mi propio interés. La naturaleza no me ha dado en vano la facultad de ser virtuoso o vicioso; concediéndome esta libertad, me ha dado a entender que deberé usar de ella indistintamente según convenga y acomode a mi conveniencia. Si la verdad está en oposición con esta, deberé mentir; si mi interés pende de una calumnia, deberé calumniar; si carezco de lo que a otro le sobra, deberé robar.(1) Tales son y deben ser por necesidad las consecuencias del ateísmo; porque destruido el fundamento de las obligaciones morales, las acciones todas quedan en la clase de indiferentes, y tanto valen las buenas como las malas. En el ateísmo las acciones humanas no tienen ni pueden tener otro apoyo que la utilidad, y como la utilidad de cada hombre puede estar, y está las más veces, en oposición con la utilidad de los demás; venimos a parar en que el apoyo del ateísmo sirve antes para desunir a los hombres que para unirlos; antes para que se aborrezcan, que para que se amen; antes para que se persigan, que para que se auxilien y socorran; antes para que se destruyan, que para que se conserven recíprocamente. Por esta razón es imposible de toda imposibilidad, que una sociedad o Estado civil compuesto todo de ateístas, pueda subsistir ni permanecer poco ni mucho tiempo sin experimentar en sí horribles y continuas revueltas que le lleven a la total ruina. El vínculo de la utilidad lejos de contener la ambición, la fomenta; lejos de moderar y regular las pasiones humanas, las sopla y aviva, llevándolas al extremo de su mayor furor. Hechas promiscuas e indiferentes las ideas del vicio y de la virtud, jamás la legislación civil tendrá bastante poder para reducir a un solo sistema de utilidad común las utilidades peculiares de cada individuo. Aún en los Estados religiosos es esto difícil. ¿Qué será donde las pasiones no sientan otro freno que el miedo de una pena que la astucia, la cautela y la perversidad misma podrán eludir de innumerables modos? En una palabra, el cimiento de una sociedad civil de Ateístas no puede ser otro que el miedo. El amor recíproco no puede tener lugar en ella. ¿Y qué será una sociedad donde los hombres no se crean obligados a amarse?

Ni vale decir, que los ateístas se inclinarán más a amarse que a aborrecerse, más a favorecerse que a perseguirse, porque en esto mismo hallarán mayor utilidad y conveniencia. Primeramente, esta confesión de los ateístas es una prueba que ellos mismos dan de que el ejercicio de la virtud es esencial en la naturaleza del hombre, puesto que no puede ser feliz sino practicándola. Si es esencial al hombre, no podrá dejar de ejercitarla sin faltar a su propia naturaleza; y de aquí se infiere necesariamente, que las acciones todas del hombre no son indiferentes; sino al contrario, que hay en ellas una diferencia tan esencial, como que unas labran su felicidad, y otras la destruyen; unas se conforman con la naturaleza humana y otras la repugnan. Resta solo que los ateístas prueben que hay vicios que pueden contribuir a la felicidad de los hombres y virtudes que pueden engendrar y ocasionar su desdicha. Resta que prueben que la justicia, la verdad y la beneficencia, la compasión, la modestia, la templanza, la fidelidad, ejercitadas por todos los hombres universalmente, les pueden ser funestas y perjudiciales en muchos casos; y que la iniquidad y la calumnia, la detracción, la rapiña, el hurto, la crueldad, la ambición, la disolución, la perfidia podrán ser útiles en muchos casos universalmente a todos los hombres. Esta prueba le es necesaria al ateísmo para persuadir la indiferencia o inmoralidad de las acciones humanas; porque, en efecto, el hombre goza de plena libertad para practicarlas todas indistintamente, y una de dos, o la virtud puede ser perjudicial alguna vez y útil el vicio, o la virtud es siempre útil y el vicio pernicioso. Si los ateístas no prueban lo primero (y no lo probarán jamás), queda probada por sí la segunda de estas dos proposiciones y entonces es menester que confiesen, mal que les pese, que hay en el hombre un orden fijo y determinado de acciones necesarias absolutamente para que viva feliz en la sociedad. ¡Miserable suerte la de los ateístas! Sin la virtud no pueden ser felices y, a pesar de eso, enseñan que la virtud es una quimera. Si esto no es una prueba de insensatez, yo no sé a quién dar nombre de mentecatos en el mundo.

En segundo lugar, la conveniencia y la utilidad no son por sí motivos bastantes para excitar y mantener el amor y la benevolencia recíproca entre los hombres. Si las pasiones existieran en estos con la templanza y moderación que conviene a la felicidad personal y común, esto es, a la de cada hombre en individuo y a la de todos en la sociedad universal del género humano; entonces es muy cierto que, guiados maquinalmente por el estímulo de su propia utilidad, se contenderían dentro del círculo de sus deberes; y, sin amarse ni aborrecerse, vivirían en aquella paz que gozan los brutos, cuyas pasiones jamás se inflaman más de lo que conviene para mantener la felicidad concedida a su ser. Pero ¿cuántos son los hombres en el mundo que no prefieren su propio interés al de todo el género humano? ¿Qué ateísta querrá salir por fiador de que en una sociedad, donde la utilidad sea la única medida de las acciones, no se dejarán ver los excesos de la ambición, de la avaricia, del odio, de la soberbia, de la disolución, de la rapiña y de todos los vicios que halagan las perversas inclinaciones del amor propio desmedido y desenfrenado? Los legisladores serán tiranos, y tiranos atrocísimos; porque apoderados de la autoridad toda y libres sus pasiones para correr impunemente en el campo de la ambición, sería un milagro de la perversidad si pospusiesen sus placeres y conveniencias personales al bien de la multitud. Así el sistema del ateísmo ha sido siempre el asilo de los tiranos; ni hay tampoco sistema alguno más apto y favorable a la tiranía. En él serán tiranos los legisladores, y tiranos todos los súbditos entre sí, o a lo menos procurarán serlo. Para el ateísta el último fin es la satisfacción de sus propios deseos e inclinaciones. El amor propio es el tirano interior de cada uno de los hombres: los subyuga con tanto imperio, con dominación tan despótica, que siendo así que es una obligación humana ceder del propio interés cuando este puede acarrear daño ajeno, pasa ya en la tierra por una especie de heroicidad y grandeza el ejercicio de la justicia; y son alabados y engrandecidos los varones justos como un fenómeno raro y extraordinario entre el común de las gentes. Tiranizados los hombres por su amor propio, como lo están generalmente, no conocerán otra utilidad que la de satisfacer sus deseos, sus placeres, sus pasiones, sus antojos; para esto ejercerán el fraude, la perfidia, la crueldad, la mentira, el perjurio, la violencia si pueden: se tiranizarán mutuamente, a cara descubierta y con insolencia en todas aquellas cosas a que no alcance la jurisdicción de las leyes humanas; con la astucia, el fraude y la maquinación en las que no estén sujetas a penas establecidas.

Ni sirve tampoco oponer que la legislación facticia o civil podrá ahogar, reprimir, o a lo menos convertir al bien general los deseos y conatos del amor propio. Este es uno de los delirios de Helvetius. El común de los hombres se cuida muy poco del bien público, de la prosperidad común. Cada uno quiere ser feliz, porque para eso cree que ha nacido; y si no lo es, mira de mal ojo a los que lo son. Para el vulgo no hay otra felicidad que la personal, ni otro bien público que el suyo propio. Esta verdad es experimental y la confiesan los mismos fautores del ateísmo. Si pues la legislación atea no hace de manera que cada individuo del Estado esté contento con su suerte; si no arranca del corazón del hombre la violenta inclinación a las conveniencias y placeres; si no los reduce a la insensibilidad de tal modo que nadie desee, nadie apetezca, nadie envidie, nadie codicie; su grande apoyo de la utilidad servirá solo para que cada individuo y desde el legislador hasta el pregonero, apoye en él los medios abominables de hacer su negocio, sin reparar en la injusticia de los tales medios. Sin placer, sin conveniencias ¿de qué me sirve la vida? (dice el ateo). ¿Qué otra cosa tengo que gozar, sino lo que disfrute en la tierra? El ambicioso que haga esta reflexión, y constituya su placer en mandar, dominar, ser respetado y adorado, procurará hacerse tirano, aunque para ello sea menester trastornar de arriba abajo los fundamentos de la sociedad en que viva. El avaro que ponga su placer en atesorar, estafará, trampeará, ejercerá el fraude, el logro, la mohatra, la usura con rapacidad insaciable. El liviano que coloque su placer en las suciedades de la lascivia, no dejará tálamo seguro, ni familia que no perturbe donde quiera que se le ofrezca objeto acomodado a su torpeza... Aun entre las gentes que conocen y confiesan los santos decretos de la moral que temen penas eternas por su infracción, triunfan estos y los demás vicios con descaro y desenfreno insolente, pudiendo en ellas más la depravación del ánimo corrompido, que la utilidad de unos preceptos santísimos y la esperanza de una felicidad perdurable; y ¡quieren persuadirse los ateístas, que desterradas la idea de la virtud y la esperanza de penas y premios eternos, dejarán los hombres de entregarse a todo el ímpetu y furor de sus apetitos! Una sociedad de ateístas sería un teatro de ferocidad e iniquidad. Cuanto más lejos están los hombres de la religión, tanto más bárbaros son, tanto más fieros, tanto más crueles, tanto más brutales. La poca religión hace a los hombres salvajes(2). La religión que solo se funda en muchas ceremonias y dogmas, y un poco de moral, los hace cultos, pero crédulos; son viciosos, pero respetan las leyes de la honestidad en todo. Los que juntan la extensión de toda la moral a los dogmas y al culto, no pueden dejar de ser sabios en lo que conviene a la verdadera felicidad humana. Serán viciosos, pero con temor; sus vicios están siempre a las puertas del arrepentimiento; hay en ellos un estímulo que sin cesar los mueve y aguija hacia la enmienda; la conciencia está siempre, allá en lo profundo de su pecho, luchando con las persuasiones del apetito, y esta lucha es de grande importancia para que no suelten la rienda a los vicios y se desboquen del todo a la maldad. Y si a pesar de eso pueden tanto las inclinaciones viciosas en los que tienen conciencia y temen a un Dios vengador; ¿qué será en los que se burlan de Dios y de la conciencia?

¿Deberé yo ocuparme en probar que en el ejercicio de las que nosotros llamamos virtudes consiste la verdadera felicidad del hombre? ¿Habremos llegado a tiempos en que la virtud necesite de apología? Gracias a las desesperadas maquinaciones del filosofismo, los dogmas de la perversidad no exhalan ya sus vapores pestíferos en las obscuras rapsodias de un sofista, o en la ambigua y misteriosa tradición de una secta. Faltaba en la tierra para complemento y colmo de los desvaríos humanos, dar el último ejemplo de frenesí, poniendo en manos del ateísmo la ordenación de una comunidad política; esto es, la fábrica de una de aquellas sociedades que ha inspirado la necesidad para mantener ilesos los derechos de la virtud y hacer efectivos sus preceptos. Querer hacer justos a los hombres, destruyendo en ellos el sentimiento íntimo de la justicia; buenos, borrando en ellos las nociones naturales de la bondad; en una palabra, querer formar hombres, desconcertando el orden natural de la naturaleza humana, es secreto que ha reservado la inescrutable permisión de la Providencia para los licurgos de nuestro felicísimo siglo. Los antiguos legisladores jamás creyeron que conseguirían domar la rebelde selvatiquez de las gentes; reducirlas a la suavidad de unas costumbres templadas, justas y equitativas, sin el eficacísimo instrumento de la religión, cuya gran virtud es inducir a los hombres a que la amen por sí misma y la prefieran cuando es menester a su interés propio y personal.(3) Por esto dijo Plutarco que sería más fácil labrar un edificio en el aire que construir un Estado político sin culto religioso(4). Por esto Tulio, que, y la más excelente de todas las virtudes, la justicia(5). Por esta puso Platón en manos de los filósofos la administración de la república, porque en su opinión no había otra filosofía que la contemplación de las cosas divinas y la unión con la Divinidad(6). Por esto Juliano (aquel emperador raposa, ídolo de los modernos destructores de la religión) llamó a esta fruto de la justicia, y se manifestó siempre tan religioso, que por sí mismo dictó a los sacerdotes las obligaciones de su ministerio(7). Por esto Aristóteles dio al sacerdocio el primer lugar entre las clases esenciales a un Estado bien constituido.(8) Pero ¿a qué cansarnos en amontonar testimonios que confirmen una verdad reconocida universalmente por todo el género humano? No ha existido jamás una nación, por bárbara, por bestial, por grosera y rústica que haya sido, que no haya dado muestras de este carácter indeleble que imprimió en nuestro ánimo la providencia benéfica del Autor de la bondad y de la justicia. Cuanto trabajó el impostor Baile para hacer ateos por fuerza a algunos miserables ranchos de salvajes del nuevo mundo, sirvió solo para convencer con nueva demostración, que el Ateísmo no puede probarse sino con calumnias y sofisterías.(9) Desengáñense los sofistas. Ellos podrán hacer a los hombres idólatras y feroces, porque nunca la sofistería podrá hacer sino mal; pero embrutecerlos tan del todo que pierdan los sentimientos primordiales de su ser, no lo conseguirán nunca, y los siglos futuros reconocerán con espanto la verdad de esta predicción. ¡Virtud! ¡Divina virtud! Si tú no perteneces al hombre, ¿a quién perteneces? ¿Qué sería de la tierra, si faltara en ella el blando imperio de tu legislación santa y adorable?

Los lobos, los tigres y los hombres formarían sin ésta una sola especie. La tierra sería toda un bosque espantoso, habitación inculta y sombría de fieras indómitas y sanguinarias. Las gentes salvajes lo son solo, porque adormecida en ellas la racionalidad, conocen poco número de virtudes: no son bestias enteramente, porque aunque ofuscadas, conservan algunas ideas de la justicia. Y de esto nace que se observe en ellas algún rasguño de religión, porque el mismo instinto de la naturaleza humana las lleva como maquinalmente a conocer la conexión que hay entre la adoración de Dios y la práctica de las virtudes. En efecto, el hombre lo es únicamente por estas y para estas. Ellas constituyen su ser, ellas no sólo le doman, suavizan y refrenan, sino que determinan la clase y especie que le corresponde entre las criaturas. La inmensa distancia que le aleja de los irracionales, efecto es de la capacidad que hay en su animo para ser virtuoso. Raciocina y juzga para la virtud, apetece y repugna para la virtud, para ella goza de libertad, potencia nobilísima que imprime y da el valor a sus obras, acercándolas a las de la naturaleza divina y separándolas totalmente de la ciega necesidad a que están atadas las de la materia. Pudiera yo, en confirmación de estas verdades (notorias a todo el linaje racional, menos a los que fundan su gloria en embrutecerse), referir muy por extenso los varios sistemas que ha descubierto la meditación de los mayores sabios que ha producido la filosofía, para demostrar con evidencia incontrastable la moralidad natural e inherente que reside en las acciones humanas. Grocio, Pufendorf, Cumberland, Leibnitz, Wolffio, Lock, Clarke, Wollaston, Crousaz, Andres y otros innumerables entre los modernos; Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón y la dilatada serie de sus discípulos entre los antiguos; cada uno por diferente término, pero con igual certidumbre, desentrañaron el mecanismo de la virtud, y confirmaron la universalidad de su práctica con teóricas tan de todo punto evidentes, que solo el ateísmo, es decir, la absoluta ceguedad del entendimiento podrá desconocer su claridad. Estos hombres perspicacísimos han puesto esta cuestión fuera de toda duda, pero id a demostrar esta cuestión a un ciego, o las leyes de la harmonía a un sordo, o el orden de la racionalidad a un demente. Sin embargo, como mi objeto no es curar locos, sordos ni ciegos; si no preservar a los sanos del riesgo de contaminarse en la reciente rabia de la sofistería que trabaja a una gran parte de la Europa, y la tiene anegada en sangre, sembrada de cadáveres destrozados, enfierecida y cubierta de horrores, cuales no ha experimentado jamás en tan poco tiempo la miseria humana (digna empresa de la humanísima filosofía); compendiaré aquí con la claridad posible los fundamentos de estos varones doctos, y del agregado de todos ellos podrá resultar una especie de triaca usual para salvarse del contagio sofístico. A las de estos hombres célebres añadiré yo también algunas reflexiones propias, que acaso aumentarán alguna fuerza al antídoto, si se juntan a las anteriores. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Soy hombre y me duelen los males de mis hermanos.

La manía del ateísmo es locura muy antigua en la profesión de la filosofía. Reduce esta locura a establecer que no hay Dios ni justicia, es decir, que las cosas que existen se han creado ellas a sí mismas; y que el matar, robar, engañar y calumniar son acciones que en nada se diferencian de las de no hacer ofensa al inocente, dar a cada uno lo que le toca, guardar fe y tratar verdad. Los ateístas antiguos negaban la existencia de Dios(10), y en esto eran consiguientes. La moralidad de las acciones humanas presupone obligación, toda obligación presupone ley y toda ley presupone legislador. Negada la existencia del legislador, queda el hombre en plena independencia; y sus acciones, no habiendo regla a que se ajusten, no pueden calificarse de arregladas o desarregladas; y, por consiguiente, no hay entre ellas diferencia esencial, sino meramente accidental, y variable según las circunstancias. Conoció el célebre Grocio el enlace de esta argumentación; y, considerando que el mejor modo de convencer es aquel que se toma de los mismos principios que se impugnan, acudió al almacén de los escolásticos y, sacando de él la famosa doctrina de la moralidad objetiva o intrínseca de las acciones, independiente de la voluntad expresa de Dios, puso en uso aquel axioma de los políticos, separados y los vencerás. Separó los términos o ideas del argumento de los ateos e implicó a estos en una dificultad ciertamente indisoluble para ellos, y que yo creo de grandísima fuerza mirada a esta luz, por más que no la hayan creído tal algunos de sus pesados comentadores. Doy (dice Grocio) que no haya Dios, supongamos por un instante esta insensatez; a pesar de eso, para que el hombre sea feliz, es preciso suponer pegada e inherente en su ánimo la ley natural. Esto se funda en que el hombre es naturalmente sociable, este parece el apetito eminente de su naturaleza, es como el cimiento de su ser, el ámbito destinado a la mayor y mejor parte de sus obras. Si es pues el hombre naturalmente sociable, naturalmente debe haber en él también reglas fijas destinadas a la conservación de esta sociedad, y estas reglas deberán serle obligatorias e inalterables; porque no son reglas de un puro capricho o voluntariedad no fundada en razón; no preceptos impuestos por el antojo de un superior que manda sin motivo ni fundamento; sino principios o ingredientes de que se compone su ser; calidades esenciales a su constitución y tan necesarias, que sin ellas no sería este ser que se llama hombre, ni podría existir como tal. De aquí se deriva que naturalmente son justas las cosas que convienen a la sociedad racional, e injustas las que la repugnan y destruyen. En todos los vivientes vemos universalmente, no solo los apetitos propios de su especie, pero los medios proporcionados para que aquellos produzcan su efecto. Estos medios son las obras naturales de cada viviente. Así las obras naturales del hombre serán las que se enderecen a la conservación de la sociedad humana: las demás no serán naturales, sino repugnantes a su naturaleza y destructivas de ella; tal como lo sería en un ave arrancarse las alas, si pudiera hacerlo; en un pez salirse del agua para pacer en los montes, y generalmente en todos los animales despojarse de aquellas calidades primordiales en que estriba su conservación. Por otra parte, el hombre, considerado en sí mismo con independencia de toda sociedad, tiene dentro de sí la facultad de discernir lo que es congruente o contrario al bien de su propia naturaleza, y poseyendo este discernimiento, desde luego se deja entender que posee el juicio de lo bueno y de lo malo; esto es, de lo que importa o no a su felicidad; es decir, a la felicidad independiente del estado sociable. Al primero de estos dos fundamentos llama Grocio principio de la sociabilidad: al segundo juicio de lo que conviene de la naturaleza humana: y de la unión de ambos resulta el Derecho natural.(11) Este sistema, atendido el objeto que se propuso Grocio, es el más eficaz que podía pensarse para destruir las cavilaciones de los ateístas. En él se ve, que en las acciones humanas existe, por la constitución de las cosas, una moralidad natural, a la cual está ligado el hombre por las leyes de su propia conservación. Se ve que si quebranta el principio de la sociabilidad, no podrá hacerlo sin ofender a alguno o muchos de los demás hombres, y entonces será perseguido de ellos y exterminado como un enemigo común, perturbador de las relaciones que constituyen la felicidad sociable. Se ve que en el hombre como en las demás criaturas, hay un orden fijo de operaciones relativas a sus potencias y facultades, al cual no puede, ni debe faltar sin que le destruya. En suma, en el sistema de Grocio, los principios de la sociabilidad y racionalidad hacen las veces de legislador e imponen al hombre una obligación natural, a la cual no puede renunciar sin constituirse en destructor del linaje humano, y lo que resulta de esto es que ni los ateístas están exentos de la obligación de ser virtuosos. Y en este caso ¿de qué les sirve el ateísmo?(12)

Dije que Grocio tomó esta doctrina del almacén de los escolásticos, y ahora añado que en estas materias ningún moderno ha dicho ni establecido cosa que no se halle desentrañada en aquellos con la profusión y prolijidad que era familiar en su método. Entre ellos fue cuestión muy célebre si la obligación de las leyes naturales, esto es, si la necesidad de ajustarse a ellas procede puramente de la voluntad de Dios, considerado como inmediato legislador de ellas; o si antecedentemente a esta legislación, y prescindiendo de toda idea de legislador, existe en las acciones humanas alguna cualidad que las constituya en grado de buenas o malas, y a los hombres en la necesidad de obrar de un modo más bien que de otro. Unos sostuvieron la primera y otros la segunda de estas dos proposiciones; y esta misma división se halla entre los modernos, sin más diferencia que la de ser sus originales los escolásticos en la invención, en las pruebas, y aun en el lenguaje. ¿Quién creería que los sistemas de Wolfio, de Clarke y de Burlamaqui son parto legítimo del famoso jesuita Vázquez, y que el de Pufendorf, Coccei, Barbeirac y Heineccio es vulgarísimo en innumerables volúmenes de teología, leídos de pocos, y por lo mismo de más conveniencia para los plagiarios? Wolfio enseñó con dilatadísima serie de raciocinios, según su estilo, que las ideas de la ley y de la obligación no penden de la idea de un superior, sino de la constitución natural de las cosas; como si dijera, que la obligación v. g. de no matar al inocente, no procede precisamente de un precepto positivo, o de una ley establecida y promulgada, sino de la repugnancia que hay entre esta acción y la constitución de la naturaleza moral del hombre.(13)

Y esta opinión fue tan peculiar del P. Vázquez, que en su sentencia el Derecho natural no es otra cosa que la misma naturaleza racional, por ser esta misma naturaleza la regla primordial de las acciones humanas; sentencia que sirvió de cimiento a Wolfio para edificar sobre ella los nueve fornidos volúmenes en que explicó el Derecho natural y de gentes. «Dios (dice Vázquez) no puede por su arbitrio variar las naturalezas de las cosas de modo que se ajusten bien entre sí las contrarias y que implican recíproca contradicción. Así, no pende de la voluntad de Dios que una cosa sea contraria y repugnante a otra; sino que esto lo tienen las cosas de suyo por su misma esencia y naturaleza. El vicio es esencialmente contrario a la naturaleza racional, y por lo tanto, no pende de la voluntad ni del precepto de Dios que el vicio sea malo, sino de la repugnancia esencial que hay entre el vicio y la racionalidad humana.» En confirmación de estos principios se ocupó el perspicacísimo teólogo en manifestar uno por uno la repugnancia esencial de todos los vicios con nuestra naturaleza racional, y es una de las cosas más admirables que puede haber dado de sí jamás la profunda y sólida metafísica. Allí se ve palpablemente, que la obligación de ser virtuoso no resulta de un precepto arbitrario, nacido de la voluntad de un superior, sino de la repugnancia que hay entre que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Si la obligación de las leyes naturales naciera de la libre voluntad de Dios, pudieran aquellas ser variables; pudiera abrogarlas; pudiera dispensarlas; pudiera alterarlas de suerte, que fuese hoy bueno lo que ayer malo, y hoy malo lo que ayer bueno.(14) Dios no puede nada de esto, porque no puede faltar a los decretos eternos de su justicia y sabiduría. Su omnipotencia no puede oponerse a ningún otro de sus atributos. La obligación pues de la virtud es algo más que la pura voluntad de Dios, de otra parte viene su origen; conviene a saber, del orden inalterable que en el plan de la creación debían tener las criaturas, según los fines y esencias de cada una. Toda esta metafísica de Vázquez la encaminó Wolfio al convencimiento de los ateístas; y apretando más el nudo en que los estrechó Grocio, imposibilitó sus efugios y cortó los pasos a las cavilaciones de la impiedad. No haya Dios, y ¿qué bien le resulta al ateísta de convertirse en ciego y mentecato, pues de ambos males debe adolecer quien se resiste a conocimiento tan evidente? Mientras exista la naturaleza humana, existirá en el ateísta la obligación de no degenerar en monstruo, pues monstruo es todo ser que se aparta de su naturaleza o junta en sí las contrarias. Y aquí surten todo su efecto las pruebas particulares de Vázquez, aquellas en que demostró individualmente la repugnancia y contrariedad absoluta de cada vicio con la naturaleza racional del hombre. ¡Miserable suerte la del ateísta! Debe ejercer la virtud y de nada le sirve; o acaso le debe servir de mayor desesperación, porque en fin ¿cuán grandes no son a veces los conflictos y angustias que acarrea la virtud a los que la ejercen? Conflictos que solo pueden sobrellevarse y suavizarse con la esperanza de una felicidad inextinguible.

Debe ejercer la virtud el ateísta. ¿Y por qué? Porque aunque él se obstine en convertirse en monstruo, el estado de monstruosidad es defectuoso en sí, y donde hay defectos esenciales no hay ni puede haber orden(15). Tan imposible es que sin virtud exista una sociedad de ateístas, como que los vivientes existan sin respirar. Una y otra son condiciones esenciales a la constitución del hombre. Sin virtud no hay seguridad, no hay fe, no hay justicia; y sin estas tres cosas no puede haber sociedad, ni aun entre facinerosos. Pero si a los hombres se les quita el freno de la religión es muy posible que posponiendo la fe y la justicia a la violencia de sus apetitos, amen más una independencia monstruosa, que la pacífica sujeción a las leyes. Y ved aquí la importancia grande de que la idea de las obligaciones morales vaya unida a la idea de un supremo legislador, hacedor y dueño de todo lo criado, todo sabio, todo justo, todo bueno, fin último de la verdadera felicidad humana y esperanza de la virtud, y pavor inevitable de la maldad. Tal es el fundamento de los que, acercándose más al gobierno que ejerce sobre sus criaturas la inefable providencia de Dios, han derivado inmediatamente de la autoridad de esta providencia la obligación que tenemos de sujetarnos a las leyes de nuestra naturaleza, no porque creyesen contrarias entre sí las dos sentencias; sino por parecerles que esta segunda estrecha más los vínculos a la voluntad y contiene motivos de mayor vigor para reprimir a los hombres y domesticarlos. Ni los teólogos que han adherido a este dictamen, ni los filósofos que en esta parte han convenido con los teólogos, niegan la moralidad intrínseca y objetiva de las acciones humanas; al contrario, confiesan llanamente que la esencia de las virtudes no procede de un antojo arbitrario, que sin blasfemia no puede presuponerse en la Divinidad; sino de los motivos que en la creación de las cosas obraron en los eternos decretos de la Justicia y Sabiduría divina para crearlas de un modo más bien que de otro(16). Lo que dicen en substancia es que la creación del hombre procedió de la voluntad libre de Dios de modo que estuvo en su poder crearlo o no crearlo. Pero habiéndolo creado tal hombre, la voluntad de Dios debe considerarse como el fundamento del Derecho natural, puesto que la existencia de este Derecho es inseparable de la existencia de la criatura humana; y procediendo de la voluntad de Dios la existencia de las leyes naturales, en cuanto produciendo al hombre las produjo con él; la obligación de observarlas debe referirse al supremo Hacedor de ellas, por cuanto creó al hombre para que las observase. A la vista está que esta opinión no se opone a la antecedente, sino antes bien la supone y toma de ella toda su fuerza. Para mí es pura cuestión de términos. Ambos sistemas concuerdan entre sí o, por mejor decir, ambos son uno mismo, como lo reconoció Vázquez estableciendo en el Derecho natural dos conceptos o denominaciones: una primaria, en cuanto la obligación primordial de observarle nace y resulta de la constitución de la naturaleza humana, la cual dejará de ser tal naturaleza si no se ajusta a los preceptos de las virtudes; y otra secundaria, en cuanto es Dios autor y criador de este Derecho, y nos formó con la obligación de obedecer sus leyes; cuya explicación adoptaron en todo su rigor Grocio, Wolfio, Clarke y Burlamaqui, tanto que no parece sino que copiaron a la letra al teólogo español(17). De suerte que los que están por la moralidad intrínseca, obligatoria por sí, no excluyen la obligación que desciende de la voluntad de Dios; ni los que están por esta excluyen aquella. El primer sistema será siempre el de los profundos metafísicos(18), el segundo deberá ser el de los políticos. A los primeros toca convencer a los ateístas; a los segundos dar toda su fuerza a la autoridad de las leyes, las cuales, perdido el amor y temor de un Dios bueno y justo, harán poca impresión en la dureza y rebeldía de los apetitos. El primer sistema lleva al ateísta al conocimiento de la Divinidad, poniéndole en el camino de la virtud. El segundo encamina los hombres a la virtud por el conocimiento de la Divinidad. Aquel es para la especulación, este para la práctica. Uno y otro son certísimos; pero aquel sirve a la conversión, este a la seguridad y felicidad del linaje humano.

En efecto, sin virtud no puede haber seguridad ni felicidad entre los hombres, y la virtud no puede practicarse bien si no se apoya en la religión; estas dos cosas son recíprocas y relativas entre sí. Las leyes de la virtud son las que mantienen al hombre en la clase de tal; es decir, son las que rectifican su entendimiento y regulan su voluntad para que, templadas bien estas dos potencias, viva el hombre feliz en sí, feliz en la sociedad y feliz en la duración eterna de su espíritu. Y la religión es, propiamente hablando, la Sanción de aquellas leyes, la fuerza externa que se aplica para hacerlas observar; en una palabra, la que determina las penas que deben experimentar los transgresores y los premios que lograrán los que cumplan con ellas y las guarden y observen fielmente. A un ateo será fácil, si pone de su parte un poco de docilidad, convencerle de las obligaciones a que le liga la constitución de su naturaleza; y este fue el aquiles, el argumento vigoroso del Corifeo de los ateístas modernos, pareciéndole que por este lado era inexpugnable su opinión predilecta sobre la posibilidad de una sociedad de ateístas bien ordenada. Pero las puras reglas de moralidad, no consideradas por el ateo sino como simples principios de conveniencia, de cuya observancia o infracción nada tiene que esperar o temer, no oponen bastante fuerza o, por decirlo como ello es, no oponen ninguna a la vehemencia de los apetitos, a los desórdenes de la voluntad, a la ambición, al orgullo, a la codicia, a la insolencia, a la soberbia, a la malicia de los mortales. Por esto, aunque es certísimo para mí que las virtudes son obligatorias por sí mismas, por cuanto una criatura libre no puede ni debe obrar sino lo que convenga a su conservación y perfección; no lo es menos que por el mismo hecho de ser el hombre una criatura libre, esto es, capaz de obrar bien y mal, no puede carecer de freno que le ligue y circunscriba sus movimientos, y tal es el oficio de la religión. Ella es el complemento del Derecho natural. La religión autoriza sus leyes y las sanciona. Y ¿cuán grande, cuán admirable no aparece en esto la sabiduría del Omnipotente? ¿Qué sería una criatura libre si las leyes de su ser careciesen de fuerza suficiente para asegurar su observancia? ¿Qué otra cosa hacen los príncipes, las potestades civiles, sino seguir en esto el orden sabio y maravilloso de la Providencia? El premio y la pena son los ejes de las sociedades políticas. No hay orden sin ley, la ley sin la sanción sería un vano y ridículo establecimiento. Cavilen ahora cuanto quieran los ateístas; trabajen para borrar los primitivos caracteres de su naturaleza; formen castillos en el aire, según la expresión de Plutarco; empéñense en forjar una sociedad cuyo cimiento sea la irreligión, al revés de lo que ha sucedido en todos los siglos. Sus conatos no serán más que temeridades de locos. La experiencia enseñará que, así como la observancia de las leyes humanas pende de la sanción, así también pende de esta la observancia de las virtudes. No en vano entran en la composición del hombre el miedo y la esperanza. El que nada teme a nada se sujeta, y aun los que temen algo, suelen sujetarse a poco y están siempre tascando el freno. El que espera recompensa segura por lo que obre, siente un grande incitamento para ir por la senda que le conduce al premio. Y el temor y la esperanza ¿serán efectos dados al hombre solo para ligarle a las leyes civiles? Por la práctica de las virtudes o de los vicios, ¿nada tendrá que esperar, nada que temer? Un malvado diestro o feliz ¿llenará impunemente la medida de la iniquidad? Apártese de la virtud la idea de la sanción, el temor de la pena, la esperanza del premio, y vaya un ateísta a predicarla a un vulgo de ateístas. Si a fuerza de maña y de elocuencia logra reducirlos a alguna sombra de orden, presto verá convertida en turbulencia bárbara y feroz la gran máquina de su locura. Allí lo hará todo la fuerza; y al fin, o todos se convertirán en soldados y pararán en destrozarse recíprocamente, o los que más puedan oprimirán a los débiles y los reducirán a una esclavitud inicua y espantosa.

Son pues inseparables la virtud y la religión; porque, o se ha de negar la existencia de la virtud (como lo hicieron los antiguos ateístas); o se ha de reconocer alguna fuerza que haga eficaz la obligación de observarla. Negar la existencia de esta fuerza y negar la existencia de la virtud es una misma cosa. ¿Qué efecto produciría esta sin la existencia de la sanción? Imponer una ley sin acompañarla y revestirla de aquellas calidades que contribuyen a su observancia, sería el delirio más tonto que pudiera caber en la cabeza de un legislador. Ahora bien, o la virtud es necesaria a los hombres, o no lo es. Si lo primero, son igualmente necesarios los medios que estimulen a practicarla. Si lo segundo, los hombres no estarán obligados a ajustarse a otras leyes que a las civiles, y entonces ¡adiós liberalidad, adiós misericordia, adiós caridad, gratitud, templanza, fidelidad, moderación, beneficencia, magnanimidad! ¡Adiós la base y fundamento de todas las obligaciones sociales, el amor recíproco! Si de estas acciones no se espera premio, ¿quién se moverá a practicarlas? Acaso algún temperamento vanaglorioso que, por el atractivo de la alabanza, se deje llevar a la ostentación de estas virtudes. Pero, ¿cuántos son en el mundo los temperamentos inclinados a la vanagloria en comparación de los inclinados a la rapiña, a la prepotencia, a la crueldad, a la intemperancia, a la venganza, al dolo, al fraude, a la tradición? Los que niegan la existencia de la virtud deberían no experimentar jamás sus efectos en los demás hombres, y esta sería la mejor y más saludable demostración que pudiera oponerse a su ceguedad. Para los menos insensatos, y para los que puedan estar en peligro de contaminarse, expliquemos en pocas palabras el cimiento sólido en que, a mi entender, estriba toda la naturaleza moral del hombre.

Habiendo entrado en los designios de la Providencia crear al hombre, le creó libre y obligado al ejercicio de las virtudes, porque así convenía a la naturaleza de este ser que se llama hombre; el cual sin libertad y sin obligación a la virtud, no hubiera sido tal ser, sino una especie de bruto u otro ente de naturaleza diversa. A la cualidad de la libertad era consiguiente la de la obligación, porque la libertad es la facultad de obrar cosas contrarias; y como las cosas contrarias y que se repugnan entre sí no pueden pertenecer a la esencia de un solo ser; quiero decir, como no es posible que el fuego pueda quemar y enfriar, la luz alumbrar y obscurecer, el agua humedecer y secar; o, para decirlo más claramente, como no es posible que a un mismo ser convengan la justicia y la injusticia, la fe y la infidelidad, la humanidad y la fiereza, la beneficencia y la rapiña, porque son cosas que entre sí se excluyen y repugnan, y tan contrarias que donde está la una no puede estar la otra; para que el hombre no abusase de su libertad en menoscabo y destrucción de su propio ser, fue preciso aplicarle cierta restricción, ciertos cotos que la refrenasen y contuviesen dentro de lo conveniente a la naturaleza humana; y ve aquí el oficio del entendimiento, cuyo ministerio principal es discernir lo falso de lo verdadero, lo malo de lo bueno, lo conveniente de lo desordenado, y manifestar al hombre la leyes y reglas de su conducta en todo tiempo, estado, y coyuntura. Tal es por mayor la organización primordial de la constitución humana, la economía moral de la criatura que se llama hombre; y esta economía es la fuente, origen, principio o fundamento de la que se llama moralidad intrínseca antecedente a toda ley positiva e independiente de la voluntad inmediata de Dios, porque dicen los defensores de esta verdad que, presupuesta en el Todopoderoso la voluntad de crear al hombre cual es, no pudo menos de crearle libre; y, dotándole de la libertad, no pudo menos de contraponer a esta potencia peligrosa el discernimiento de la razón, en cuyos dictámenes hallase el hombre las reglas de su ser y en su conocimiento la obligación de observarlas. Mas como en la composición del hombre entran también necesariamente los apetitos y pasiones, a cuyo imperio no halla en sí bastante resistencia el entendimiento, y en la lucha con ellos y ellas es muy contingente que la razón lleve la peor parte; la pura obligación moral, el mero conocimiento de los deberes era poco mas que inútil para reprimir el desenfreno de los apetitos. Requería pues la conservación y felicidad del hombre, que el medio de contener este mal fuese correspondiente a la facilidad de caer en él. De otro modo sería preciso creer que en la creación del hombre habían salido mejor librados los vicios que las virtudes; por cuanto la experiencia enseña que la inclinación a aquellos excede en muchos grados a la inclinación a estas; y que a pesar de los grandes elogios con que se celebra y solemniza la virtud en la tierra, triunfa la depravación en las obras; y triunfa tanto, que sin el consuelo y esperanza de un desagravio futuro, apenas habría quien se resolviese a obrar como racional, pues no es otra cosa la virtud, que obrar conforme a la razón.

De lo dicho se infiere manifiestamente, que para que el hombre no degenere en monstruo, debe reconocerse con respeto a él una fuerza, una coacción externa, que en su naturaleza moral haga contrapeso a sus apetitos y pasiones; una fuerza que sirva a estos de freno suficiente para que no se desboquen ni traspasen la raya prescrita a sus funciones; una fuerza eficaz, poderosa, inevitable, y que junte en sí los motivos más vehementes que tienen imperio en la constitución humana, cuales son el placer y el dolor, móviles únicos de cuanto hace y deja de hacer. Y ¿qué otra cosa es la religión, sino esta coacción, esta fuerza que requería necesariamente la misma naturaleza de un ente libre, con igual potestad para obrar lo bueno y lo malo? Sin esta coacción, sin esta fuerza, sin este freno sería imperfectísima la obra de la creación del hombre; lo primero, porque repugnando a ella los vicios, se hallarían estos más favorecidos por la superioridad que obtienen en nuestras pasiones, como ya se ha dicho. Lo segundo, porque aun cuando la propensión a las virtudes estuviese en equilibrio con la inclinación a los vicios, en la práctica quedarían en grado de indiferentes las acciones viciosas y virtuosas; y, por consiguiente, aunque el hombre por los dictámenes de la razón alcanzase a conocer que la virtud se ajusta a su naturaleza mejor que el vicio, no teniendo nada que temer ni esperar por la práctica de este y aquella, obraría conforme acomodase a su interés o antojo, sin hacer caso de una especulación intelectual, de cuya observancia o inobservancia ninguna consecuencia podría resultarle en su estado natural; y con esto, podría muy bien atropellar los oficios que debe a Dios, a sí mismo, y gran parte de los que debe a los demás hombres, cuales son todos los de la caridad, sin el menor temor ni remordimiento. Lo tercero (y es consecuencia de la ilación anterior), porque esta especulación intelectual sería inútil del todo y como si se le hubiese dado al hombre para que no produjese ningún efecto; lo cual vale tanto como si dijésemos que el entendimiento no le serviría al hombre de nada, o acaso le serviría antes para desfigurar su naturaleza que para perfeccionarla, puesto que más veces yerra que acierta, más obedece que manda a las pasiones. Si hay gentes a quienes estas demostraciones no hagan fuerza, será culpa de su corrupción y estupidez, no de la verdad; ellas son evidentísimas para los que amen sinceramente la virtud, más que suficientes.