Tierra de matreros

Fray Mocho

—V→

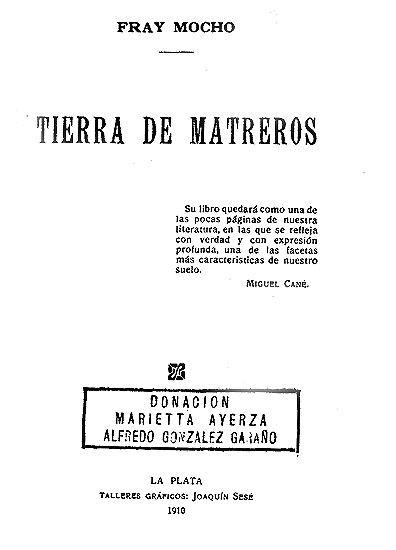

Agotada totalmente la primera edición de esta obra hecha en 1897, y ante la constante demanda del público que se interesa por conocer los antiguos cuadros de la vida en una de las más extrañas regiones del litoral argentino, obtuvimos autorización para publicar esta nueva edición que satisfaga los constantes pedidos y sea a la vez un homenaje a la memoria de su autor, el escritor costumbrista José S. Álvarez más conocido por Fray Mocho su pseudónimo popular.

Para los que únicamente han apreciado la producción del escritor argentino tan prematuramente desaparecido, a través de los festivos diálogos callejeros del suburbio bonaerense que dio a luz en Caras y Caretas, será una grata sorpresa la lectura de las páginas de ambiente campestre llenas de agudas observaciones del Viaje al país de los matreros, como las tituló primitivamente su autor y que substituyó después, de acuerdo con una observación formulada por Miguel Cané y Martiniano Leguizamón, por el nombre más breve y expresivo de Tierra de matreros que adoptamos.

—VI→Es esta en efecto, una obra genuinamente nacional, criolla por el sabor y los paisajes de la tierra que refleja y por el estilo matizado con los giros característicos del lenguaje popular que el escritor ha empleado para dar colorido auténtico a los rústicos personajes que presenta al lector. Tierra de matreros es tan argentino como el Facundo, La excursión a los Ranqueles, Mis montañas, o Montaraz, y como ellos describe tipos y escenas de una determinada región de nuestro territorio, cuya evocación se hace cada día más interesante, porque se trata de cuadros del pasado ya desaparecidos por más que sean de ayer...

Tal ha sido el motivo determinante de la reimpresión de esta obra, a la que seguirán otras de idéntica índole a fin de ir formando una biblioteca selecta de autores argentinos.

Y a fin de presentar dignamente la hermosa y colorida descripción de Fray Mocho, solicitamos de su comprovinciano y camarada el doctor Martiniano Leguizamón, que nos permitiera reproducir a manera de prólogo, la original y brillante página literaria con que saludó la aparición de este libro, y sin duda, que pocos más autorizados habrá que el autor de Montaraz y Alma Nativa para decir del mérito de la obra que desde hoy entregamos a la circulación.

La Plata, diciembre de 1910.

El editor.

—VII→

(De Cepa Criolla.)

Me arrellané en el rincón más solitario del wagón, abrí el volumen que conservaba ese olor húmedo y atrayente de los libros recién impresos disponiéndome a saborearlo, cuando vino a ocupar un asiento frontero al mío uno de esos individuos de color indefinido, con ojos verdosos, pequeños y fríos que no cambian nunca de expresión como los ojos de las víboras.

Le conocía apenas, pero sabía que gozaba de fama abrumadora por la monotonía de sus charlas insípidas; y si es cierto —VIII→ que cada hombre tiene la fisonomía interna reflejada en el rostro, mi vecino llevaba en el suyo un estigma realmente repulsivo.

-Mal augurio -exclamé en un soliloquio, y poniendo ceño adusto respondí secamente al saludo y proseguí la lectura con las páginas muy cerca de la cara para defenderme de sus miradas intranquilizadoras.

El tren se puso en movimiento. Se oyó la crepitación de un fósforo al encenderse, luego una voz melosa brindándome un cigarro.

-¿No fuma?

-Gracias -y el silencio cortó el diálogo.

Breves instantes después insinuaba de nuevo el ataque con su vocesita atiplada que ya empezaba a serme odiosamente molesta.

-Muy interesante la lectura, ¿no?...

-Sí, interesantísima.

-Montepín o Richebourg -dijo arrastrando la erre.

-No. Fray Mocho, autor criollo de los de buena cepa -respondí sin apartar la mirada del libro y continué la lectura.

—IX→Habíamos atravesado el puente del Riachuelo y entramos a las tierras bajas del sucio caserío de las curtidurías de Barracas. Mi vecino se revolvía inquieto en su asiento, y al contemplar por la ventanilla la extensa napa de campiña anegada no pudo refrenar por más tiempo su impaciencia locuaz, y se me vino a fondo con una parrafada que no logró cuajar porque la corté en el introito.

-Pero ha visto cuanta agua estancada; un canal de desagüe hace gran falta; esa agua es...

-Aquí hay mucha, muchísima más -repliqué vivamente. Y dispuesto ya a no dejarlo meter baza, añadí:

-Vea usted qué paisajes tan hermosos los que describe este libro; qué cuadros más curiosos y originales de la vida de una población semisalvaje que anida como las fieras entre los inmensos pajonales y las tupidas arboledas de los montes costeños de las islas del Paraná; en ese país de los matreros como denomina el autor a los hirsutos moradores —X→ de esa misteriosa región, donde los viejos seibos se coronan de flores sangrientas al borde de los riachos tan anchos como ríos, que culebrean entre marcos de sarandises y juncales espesos arrastrando en su corriente los verdosos embalsados del camalotal.

Es la tierra de los matreros, de la gente maleante y sin ley donde no impera otra autoridad que la sustentada por la fuerza bruta, la destreza, la astucia, la garra pujante y la entraña bravía. Un país donde hubiera podido encontrar asuntos para sus admirables relatos de las selvas vírgenes el poeta Rudyard Kipling...

Y sin darle tiempo para reponerse de la encomiástica embestida, añadí:

-Escuche que esto es nuestro, genuinamente nuestro y para usted como cuantos lo lean será, sin duda, una verdadera revelación. Son cuadritos copiados del natural en el pleno aire del paisaje selvático, con pinceladas rápidas y seguras, rebosantes de colorido y espiritualidad.

—XI→Cinematógrafo criollo lo ha titulado el autor, y es así en realidad. Los tipos exóticos por sus costumbres y la indumentaria que gastan, las escenas de aquellas vidas libérrima, más curiosa aún, y los paisajes variados de las islas y riachos de la región van desfilando ante la mirada del lector en graciosas y vívidas evocaciones, a tal punto que cuando a vuelta de una página se esfuma la figura que titiló un instante para ver aparecer otra más allá, queda grabada en la memoria la imagen por mucho tiempo.

Aquellos son tipos campesinos, criollos auténticos por su vestimenta y modalidades propias; por su lenguaje tan rudo y extraño que parece dialectal; por el aire huraño y siempre alerta para el desconocido que llega a su miserable ranchada y a quien se mira como a un posible enemigo del cual es necesario precaverse; por sus credulidades absurdas, sus tradiciones henchidas de superstición, su manera de vivir en plena libertad, sus estrepitosas alegrías y sus sufrimientos silenciosos, porque no es de varón el quejarse —XII→ de la adversa suerte; por sus heroicidades y sus crímenes, sus pasiones violentas y sus instintos de fiera, como que entre fieras viven y mueren en lucha abierta con el emboscado destino; todo eso y mucho más se va retratando en páginas sencillas y hasta desaliñadas por la premura con que fueron trazadas, pero de las que fluyen a cada instante hálitos de vida libre y salvaje.

-Pero noto que usted me está hablando como si ya hubiera leído la obra, como si conociera mucho esas cosas...

-Así es, en efecto. El autor me pasó los originales antes de enviarlos a la imprenta. Además ese ambiente comarcano, ese acre perfume de las yerbas y plantas acuáticas que crecen entre los carrizales de los bañados, al borde de los arroyos, en la ladera de los médanos o a la sombra de las isletas boscosas, son de mi tierra, tengo el alma saturada de ellos, aire de aquellos campos parece que me resuella adentro y me dilata el pecho. Es una característica de los hijos de aquella región que nos exalta con sólo —XIII→ recordarla; como los rústicos provenzales que dieron vida a Mireya y Calendal, nosotros llevamos adheridos a las fibras más íntimas esos porfiados y resistentes cariños de la tierruca.

Todavía no ha surgido el Mistral que la cante, pero ya vendrá porque existen allí temas líricos tan originales e interesantes como los de su tierra solar del Crau y la Camarga. En breve el silbato de la locomotora turbará la apacibilidad de aquellas selvas que el hacha empieza a desmontar, y los wagones se llevarán a prisa las riquezas de la tierra; pero ya lo dijo un poeta: al sol no lo transportan, ni transportan las estrellas...

Por eso puedo afirmarle que con todas sus imperfecciones de estilo, estas descripciones dejan en el espíritu del lector una visión nítida y real. La imaginación y la fantasía no informan ni dan carácter a los episodios y escenas descriptas, con un afán tan sincero de verdad que la pluma no ha hecho más que ir esbozando recuerdos e impresiones, en croquis lijeros, sin preocuparse —XIV→ mayormente del retoque artístico que les hubiera impreso toda la originalidad de su belleza selvática.

Hay en este autor algo de la manera de tratar los asuntos regionales a lo Rueda y Pereda, con verismo crudo pero sin grosería. Se me antoja que los autores de La Reja y del Sabor de la Tierruca, deben ser santos de la devoción de Fray Mocho. Tiene de ellos la observación aguda para hacer resaltar la nota pintoresca dentro del tosco escenario, y la gracia vivaz para pintarla, pero carece aún de la técnica del arte que da vida perenne a las creaciones.

Mi hombre estaba vencido, y hasta me atrevería a decir que empezaba a interesarle más la lectura que mi fogosa charla. Sólo de tarde en tarde me interrumpía exclamando entusiasmado:

-¡Oh! ¡Pero si eso es muy lindo! Siga, siga usted.

Así fuimos recorriendo los cuadritos sabrosos y coloridos de «La carneada», «Macachines», «Peludeando», «Bajo el alero», —XV→ «Cortando campo», «Al caer de la tarde» y «La domada». Y las siluetas originales de ño Ciriaco, Juan Yacaré, El Aguará y La Chingola cruzaron garbosas y cerriles, con sus extrañas fisonomías de bestia montaraz, en aquel escenario magestuoso.

Luego aquellos rostros cobrizos de los viejos dicharacheros que se esbozan a la mortecina luz de los candiles, con sus ojos astutos de ave de rapiña atisbando por entre el matorral de las cejas enmarañadas; y las robustas chinas que encelan los corazones de los galanes pendencieros; y el paisaje del matorral ribeño, con los riachos que se entrecruzan culebreando por las espesas maciegas donde lanza el caráhu su grito lamentoso; y los viejos seibos empurpurados de racimos de sangre junto a las extrañas flores de pasión del mburucuyá; y los espinillos que se atavían con el amarillo y fragante tipoy, y los embalsados del camalotal cubiertos de corolas moradas que exhalan perfumes embriagadores; y el sol que cabrillea en el agua plateada de los remansos —XVI→ o sobre los blancos arenales; y la luz de la luna mansa y quieta en la altura que parece polvorear blanquecina vislumbre sobre el campo en reposo...

Los cuadros de las tierras altas, del campo abierto de las cuchillas tienen también su característica peculiar en este libro.

La hidalguía campesina, la hospitalidad sencilla de las pobres gentes con que agasajan al viajero que se detiene a la puerta de sus toscas viviendas; la nobleza del gaucho para el que solicita su ayuda sin saber quién es y por el sólo sentimiento de confraternidad con el infortunio ageno.

Impregnadas de ese noble y fuerte altruismo, que como un legado tradicional todavía se conserva entre los últimos representantes de la estirpe gaucha, están las páginas de «Macachines» y «Bajo el alero», para mí las notas más reales y sentidas del libro.

En el primero se retrata con pinceladas maestras la hidalguía del viejo criollo que da su mejor caballo y su cuchillo al fugitivo que llega una noche a su rancho huyendo —XVII→ de la policía. El segundo presenta un cuadrito delicioso de un interior de hogar campestre en un día de lluvia, lleno de observaciones encantadoras. Vuelta la última página aún se siente el lento son del agua que chorrea afuera sobre la pajiza techumbre, mientras adentro se escucha el bordoneo de una guitarra que gime aires de la comarca mezclándose al chirrido alegre de la sartén, donde la grasa para freír las tortas se derrite con notas de risa...

Un silbido estridente y el ijadeo bronco de la locomotora que se detiene de pronto como cansada de la loca carrera al penetrar a la estación, cortó bruscamente la charla. Mi compañero se levantó y tendiéndome la mano me dijo:

-Hubiera deseado que nuestro ameno Viaje al país de los matreros durara más tiempo: me iba interesando de veras.

—XVIII→-Ojalá se escribieran muchos libros como éste -le respondí-. Es tan rica nuestra tierra en asuntos artísticos. ¡Y pensar que desdeñamos los panoramas vírgenes para ir a copiar los extraños!...

Martiniano Leguizamón

Buenos Aires, setiembre 14 de 1897.

—1→

La población más heterogénea y más curiosa de la república es, seguramente, la que acabo de visitar y que vive perdida entre los pajonales que festonean las costas entrerrianas y santafecinas, allá en la región en que el Paraná se expande triunfante.

¡Qué imponente y qué magestuoso es allí el gran río, con sus embalsados que parecen islas flotantes; con sus pajonales impenetrables que quiebran la fuerza del oleaje y defienden del embate continuo la tierra invasora —2→ que poco a poco lo estrecha y que ya luce orgullosa su diadema de seibos y de sauces; con sus nubes de garzas blancas que al volar semejan papelitos que arrastrara el viento; con sus bandadas de macáes que zambullen chacotones persiguiendo las mojarras entre los camalotes florecidos y con sus nutrias y sus carpinchos y sus canoas tripuladas por marineros de chiripá, que parece que allí no más, a la vuelta del pajonal, han dejado el caballo y las boleadoras!

¡Qué curioso y qué original es este gran río que lucha desesperado por ensanchar sus dominios! ¡Cómo se defiende la tierra de sus ataques y cómo avanza, tenaz y cautelosa, aprovechando la menor flaqueza de su adversario y con qué orgullo tremola, como un pendón de triunfo, la florescencia vistosa y fragante de la vegetación que alimenta!

Aquí, el río impetuoso arranca de cuajo un pedazo de isla y le arrastra mansamente, desmenuzándole hasta dejar en descubierto los tallos trenzados de las lianas y camalotes que formaron su esqueleto.

—3→Allá, va a tenderlo como un rompeolas, ante un seibo veterano cuyas raíces sirven de asidero a las zarzas y enredaderas que ya dibujan en su contorno un futuro albardán, o lo estrella con fuerza sobre el tronco rugoso de un sauce sin hojas, paradero habitual de los enlutados biguaes encargados de la vigilancia en la comarca.

¡Más lejos, la tierra avanza una red de plantas sarmentosas -protejida por otra de esos camalotes cuyos tallos parecen víboras y cuyas flores carnudas, pintadas con los colores de la sangre sobre fondos cárdenos, exhalan perfumes intensos que marean- y, lentamente, va extendiendo su garra sobre el río, inmovilizando sus olas, aprisionando los detritus que arrastra la corriente, hasta poder formar un albardón donde la vida vegetal se atrinchera para continuar con nuevos bríos la lucha conquistadora!

Este vaivén, esta brega de todos los instantes, da a la región una fisonomía singular e imprime a todos sus detalles un sello de provisoriato, un aire de nómade, que, bien —4→ a las claras indica al menos observador, que ha llegado a donde la civilización no llega aún, sino como un débil resplandor; que está en el desierto, en fin, pero no en el de la pampa llana y noble -donde el hombre es franco y leal, sin dobleces como el suelo que habita-, sino en otro, áspero y difícil, donde cada paso es un peligro que le acecha y cuyo morador ha tomado como característica de su ser moral la cautela, el disimulo y la rastrería que son los exponentes de la naturaleza que le rodea; que se halla en el país de lo imprevisto, de lo extraño; en la región que los matreros han hecho suya por la fuerza de su brazo y la dejadez de quienen debieran impedirlo; en la zona de la república donde las leyes del Congreso no imperan, donde la palabra autoridad es un mito, como lo es el presidente de la República o el gobernador de la Provincia.

Pensar aquí en la Constitución, en las leyes sabias del país, en los derechos individuales, en las garantías de la propiedad o —5→ de la vida, si no se tiene en la mano el Smith Wesson y en el pecho un corazón sereno, es un delirio de loco, una fantasía de mente calenturienta, pues sólo impera el capricho del mejor armado, del más sagaz o del más diestro en el manejo de las armas.

-¿Y cómo arreglan ustedes sus diferencias -preguntaba a un viejo cazador de nutrias-, cómo zanjan sus dificultades?

-¡Asigún el envite es la respuesta! ¡Si uno tiene cartas, juega, y si no se va a barajas!

-Es decir ¿que aquí sólo tiene razón la fuerza?

-¡Ansina no más es, señor!... ¡Aquí, como en todas partes, sólo talla el que puede!

No obstante, a medida que uno sube de las tierras bajas a las altas, la vida del hombre cambia, como cambia la naturaleza que le rodea: las pajas desaparecen bajo el manto tupido de la gramilla, los seibos y los sauces son substituidos por el espinillo y el ñandubay, los ranchos no son ya miserables chozas quinchadas, sino construcciones de paja y barro que resguardan de la intemperie.

—6→En vez de la desolación que reina en aquellos, alegran la vista en estos algunas aves caseras y un enjambre de muchachos que juegan bajo el alero.

En las tierras altas están los hombres de responsabilidad, los diablos que se hacen santos, los que lucran con el esfuerzo de los nómades sin techo y los que, a su vez, son sus víctimas en las horas de escasez; en las bajas, habitan los desheredados, los que recién llegan a la tierra de promisión donde no hay piquete de seguridad ni comisarios, donde a nadie se pregunta su nombre ni la causa que lo trae al desierto, ni cómo va a vivir o a morir.

—7→

Concluimos el almuerzo, y, como los demás habitantes de la casa que me diera momentánea hospitalidad, busqué un lugar aparente para pasar la siesta fatigosa: fui a tender mi manta y sobre ella mi persona, al reparo de una carreta que, con las varas al aire, se asoleaba no lejos del palenque.

El sol quemaba.

De vez en cuando, ráfagas tenues que parecían llamas, corrían veloces sobre el llano —8→ solitario llevando consigo alguna alcachofa volada del cardal vecino, alguna pluma casi impalpable, aprisionada entre el pasto y libertada derrepente por el soplo abrasador que risaba con suavidad la inmensa superficie inmóvil de la pampa imponente y magestuosa.

Los perros de la casa, jadeantes, con la cola hecha un arco sobre el lomo, atravesaban el patio de rato en rato, a un trote largo y pesado -como con pereza: buscaban ya una sombrita donde ir a guarecerse, sin encontrarla nunca a su gusto por más de dos minutos, o ya corrían hacia el charco que se formaba al pie del pipón de agua-, cuya canilla mal ajustada lloraba gotas cristalinas, que pronto se hacían cenagosas bajo el continuo chapaleo de varios patos haraganes echados a sus bordes y que se refrescaban revolviendo con sus picos inquietos el barro del fondo, acompañando con un ruidito monótono de castañeteo, los lengüetazos acompasados de los perros sedientos que remojaban sus fauces ardientes y resecas.

—9→Más allá, sobre un espinillo lejano, una calandria oculta entre el follaje ensayaba sus trinos complicados, imitando el grito de los teros o el peculiar a los cuidadores de ovejas para repuntar las majadas, mientras las gallinas, acostadas a la sombra del corral, levantaban nubes de polvo, ocupadas en la operación de despiojarse, aprovechando a la vez el fresco de la tierra en que se hundía su cuerpo movedizo, y no interrumpiendo su tarea sino para recomenzarla, después de haber perseguido brevemente algún insecto viajero, que, volando casi a nivel del suelo, llamaba la atención de alguna con el brillante colorido de sus alas al quebrar los rayos del sol y descomponerlos en cambiantes caprichosos y originales.

No podía dormir, pero permanecía inmóvil bajo aquella atmósfera soporífera y pesada.

Un ruido insólito que partía del rancho, turbó derrepente la quietud que me rodeaba: la muchacha de la casa -una chinita como de veinte años, carnuda y apetitosa- rodaba —10→ un tosco mortero de ñandubay hacia el filete de sombra que proyectaba el alero.

La miraba de lejos, pero veía hasta el movimiento de sus carnes mal sujetas por una bata punzó, arremangada hasta arriba y que ponía en descubierto sus brazos morenos y tentadores; los innumerables pliegues de su pollera de percal blanco, corta, que dejaba ver el nacimiento de una pierna opulenta; la sombra tenue y recortada que las pestañas largas y crespas echaban sobre la nariz fina y aguileña; el vello comprometedor que sombreaba su boca carnuda y roja, luciendo unos dientes de nieve, y, hasta la línea blanca que, en su cabeza, dividía la abundosa cabellera negra en dos trenzas, que, unidas sobre la espalda por una cinta celeste, le llegaba casi a la cintura.

Paró el mortero cerca de una pila de cueros a cuyo pie dormitaba una perra rodeada de un enjambre de cachorros, de los cuales uno, overo -sentado sobre sus patas traseras con toda la gravedad de un perro grande que ejercita sus dotes de vigilante- —11→ miraba una pluma de gallina que se movía cerca de otro, negro, que, hecho un ovillo y con una pata rígida levantada hacia el cielo, se entrega con ardor a la caza de una pulga matrera que le fastidiaba.

Luego, penetró al rancho en puntas de pie como para no hacer ruido; volvió a salir con un lebrillo que colocó cerca del mortero; desató un pañuelo rosado que tenía al cuello; se lo echó sobre la cabeza sujetando sus puntas con los dientes como para formar un parasol; atravesó el patio; penetró a la cocina, y, no tardó en salir trayendo la mano de pisar y un jarro lleno de maíz sobre cuya superficie luciente se destacaba uno de sus dedos morenos, perfilados y regordetes, adornado con un anillo negro, despojo de la cola de un lagarto, cazado tal vez ex profeso por alguno de los adoradores de sus encantos.

Vuelta cerca del mortero, echó dentro de este algunos puñados de maíz -previamente remojados para producir una cohesión conveniente- y empuñando la mano con la derecha —12→ -mientras la izquierda se apoyaba en la cintura para impedir los bruscos movimientos del cuerpo- comenzó a pisar su mazamorra, tranquila, e indiferente a las gotas de sudor que empezaron a perlar en su frente y a poner un nimbo brillante sobre su boca tentadora y expresiva.

Pocos golpes había dado, cuando apareció, saliendo de la cocina y trayendo a la rastra un trozo de madera que dragoneaba de asiento, un mocetón de color atezado.

Vestido con chiripá de grano de oro, negro, sujeto a la cintura por una angosta faja de seda punzó, cuyos flecos caían como al descuido por un costado; en mangas de camisa; calzado con botas de potro y llevando en la cabeza, liado a modo de vincha, un pañuelo blanco cuyas puntas se anudaban hacia atrás, tenía todo el aspecto de hombre que se esmera en parecer buen mozo.

¡Hacía su rueda como el pavo que en ese momento hipaba en medio del patio, mientras dos de sus compañeras picoteaban los —13→ granos que saltaban al golpe regular de la mano movida con maestría!

Colocó el banco no muy lejos del mortero y volvió a la cocina, de donde regresó a poco andar con la pava colgada por el asa al dedo meñique, un tarro que servía de yerbera -dado que por uno de sus bordes asomaba la bombilla- y la chuspa tradicional -formada por una media vejiga de vaca, bien sobada y ribeteada con una cinta de color vivo-, conteniendo todos los útiles de fumar.

Sentose como a horcajadas sobre el asiento, cebó un mate que pasó galantemente a la pisadora, después de probarlo y arreglarlo -dejó la pava a un lado, y luego, tomando la chuspa, picó un cigarrillo, lo armó, golpeó el yesquero, lo encendió, y se quedó mirando a la moza, en silencio, a través de la nube azulada del humo que despedía con fruición por un lado de la boca, viéndose obligado a cerrar el ojo correlativo para librarlo de su contacto.

La moza, sonriente, chupaba el mate recostada —14→ en la mano que descansaba en el fondo del mortero y volcaba sobre él la luz de sus ojos negros y brillantes.

Aquello, era un idilio seguramente, uno de esos que engendraron el refrán gaucho «muchas veces vale más pisar una mazamorra, que comerla» y al mismo -tiempo para mí- una prueba de que aún no me hallaba en la región salvaje donde la mujer y el amor no existen, sino como un recuerdo, en la mente de los desheredados que la habitan.

—15→

Allá, en la punta de un pajonal, medio oculto entre la maleza, alza su lomo ondulante un rancho miserable que parece bambolearse sobre las paredes de paja parada, que sustentan su techo del mismo vegetal: es una sola pieza que sirve de dormitorio y de cocina.

No tiene puerta, porque nada contiene en su interior, cuando están ausentes los que le habitan: es una vivienda de las tierras bajas, un rancho de matreros, reunidos por —16→ la casualidad y ligados por el peligro común, bajo la égida protectora de algún veterano de los naufragios de la vida -verdadero archivo de cicatrices y de mañas- dueño de aquella canoa atada en el cabezal del entarimado que sirve de piso al rancho y que es formado por algunos troncos trabados entre sí para impedir la invasión del agua en nivel normal. Esa canoa es toda la fortuna del protector y ella les sirve a él y a sus «agregados» para las correrías de caza y pesca.

-¿Y quiénes viven con usted, ño Ciriaco?

-¡Varios pobres, señor!... ¡Muchachos, que han sido diablones tal vez, pero que hoy se han sujetao!

-¡Lo creo!... Pero ¿cómo se llaman?

-¿Cómo se llaman?... Vea; peligra la verdá, ¡pero no les he preguntao!... Uno de ellos dice que se llama Pancho, pero aquí lo conocemos por «Cangrejo»; a otro le llamamos «Ñanducito»; a otro «El Federal»...

-¿Y qué edad tienen?... ¿Son viejos o jóvenes?

—17→-¡Así no más son, señor!... ¡Sin edá!... ¿Qué edá va a tener uno entre estos pajales, señor?

-¿Pero son argentinos?

-¿Y cómo no?... ¡Aquí no se admiten gringos, sino pa pulperos!

-¿Y por dónde están los hombres, ño Ciriaco, por qué han disparado? ¡Llámelos!

-¡Va a ser al ñudo, señor!... ¡Son juidores cuando ven gente!

Y asomando la cabeza por la puerta, exclamó con un aire gozoso:

-¡Han dejao la canoa! Vea, ¡qué diablos! ¿Ande habrán ido?

Y luego, con la mayor tranquilidad, avivó el fuego, que ardía entre un montón de tierra en medio de la pieza y comenzó a volcar el mate mirándome por bajo sus cejas canosas y pobladas:

-El señor no es de este pago, ¿no?...

-¡No! Soy comprador de plumas de garza.

—18→-¡Ah! ¡Ah!... ¡Vaya!... Aura hay poca pluma. ¡La gente anda pobre!

-¿Sí?... ¡Sin embargo la pluma se mantiene a buen precio!

-¡Así ha de ser!... El pulpero de allí, del albardón, la está pagando a rial...

-¿Qué es eso de a rial?... ¡Yo no compro así, ni entiendo!

-¡Ah! ¡Ah!... Nosotros ¿sabe? le decimos un rial a diez centavos y los pulperos nos compran a ese precio las plumas de primera, que en toda la garza son de dieciséis a dieciocho. ¡Y no hay más que vender porque no pagan más!... Nosotros sabemos que vale dos mil quinientos pesos el kilo en Buenos Aires... pero no podemos ir y tenemos que conformarnos.

-¡Así es!... ¿Pero, cómo usted, que no sabe nada de nada, sabe tan bien el precio de la pluma?

-¡Ahí verá, pues!... ¿Si es mi oficio cazar garzas, cómo quiere que no sepa?

En esta altura de la conversación, oí a lo lejos el grito quejumbroso del caráhu que, —19→ triste y solitario, vaga entre los pajonales a caza de caracoles viajeros y notando en la cara de ño Ciriaco algo así como una sombra, inmediatamente pensé en que no era el ave quien gritaba, sino alguno de los habitantes del rancho que, en forma tan original como inusitada, preguntaba si aún no había desaparecido el peligro:

-Vea, ño Ciriaco, me voy; veo que lo estoy incomodando.

-¡Qué esperanzas, señor!

-¡No! He oído que el caráhu le pregunta si hay peligro y no quiero mortificar. Vea: yo estoy parando allí, en el albardón, en la ranchada de Gomensoro y tendría ganas de ser amigo de usted...

-¡No siga, señor! ¡Ya veo que usted es hombre que caza al vuelo y pa qué le vamos a esconder el juego! ¡Esperesé!

Salió el viejo a la puerta del rancho y no tardé en oír el grito áspero y estridente del chajá, el vigilante alerteador que nunca duerme y momentos después se hallaban a la puerta cinco mocetones mal perjeñados —20→ que me saludaban como a viejo conocido y que con ño Ciriaco eran los habitantes del rancho desmantelado.

Conversando supe que los seis compañeros eran cazadores, que todos habían tenido y tenían aún sus deudas con la policía, unos porque habían dado un tajito sin consecuencia o se habían alzado una muchacha, otros porque les atribuían la venta de un caballo mal habido a unas carneadas misteriosas en la estancia de «un amigo del comisario».

-Y usted ño Ciriaco; ¿hace mucho que no va a poblado?

-¡Mucho, señor!... ¡Cómo quince años!

-¿Habrá sido quizás alguno de los soldados de Urquiza, de los de Caseros?

-¡No señor! ¡Yo siempre jui de la policía, he sido hombre pacífico, aficionado a la guitarra no más!... Con los únicos hombres que he servido ha sido con don Diosmán Astorga, cuando los blancos -los de López Jordán, ¿sabe? -y con el coronel Juan —21→ de Mata González... ¡pero aura están retiraos!

-¡Y cómo es que entonces no tiene ni siquiera un campito, ni familia, ni nada!

-¡Ahí verá, pues! ¡Yo no soy hombre de eso! Toda la vida he andao alzao con la canoa, ganándome la vida.

Después supe, sin embargo, que mi huésped había sido hombre de avería y que en su tiempo era el terror de las muchachas de las ranchadas y en la actualidad el más famoso cuatrero de la comarca, pues su rancho era el albergue de cuanto vago recorría la región sin encontrar cabida.

No obstante, yo pasé con él horas agradables y de su labio obtuve muchos datos y noticias que figuran en esta relación. Con su lenguaje sencillo me contó las enormes riquezas de los bañados, que aprovechaban los hombres del poblado y que no eran cuatreros; me refirió cómo y en cuánto les compraban la cerda, la lana y los cueros robados; me enumeró las veces que habían —22→ sido saqueados en sus remesas de pluma, de grasa, de aceite de pescado y de pieles de tigre, de carpincho y de nutria; por él supe cómo se hacían los contrabandos de mercaderías que traían al Rosario los buques de ultramar, cómo las desembarcaban y cuánto convenía al comercio de las costas entrerrianas y santafecinas que las islas y los bañados estuvieran sumidos en la barbarie más primitiva.

¡Ellos se llevaban la fama y otros cargaban la lana!

Me explicó por qué en las ranchadas de los pajonales no se veían familias, ni muebles, ni animales caseros, ni nada cuya pérdida pudiera causar la ruina de un hombre: la creciente era el enemigo de todo bienestar.

En las islas, se puede vivir sin rancho, sin ropas y sin familia, pero no sin la canoa, que es la casa y el caballo.

El gaucho, me decía, es aquí cazador y pescador y solamente con mucha suerte puede llegar a establecerse en el albardón y —23→ formar una familia que después debe defender en todos los momentos, pues los hombres del pajonal roban las muchachas y matan los animales hasta por lujo. Tener aquí algo que perder, es vivir con la vida en un hilo y me refirió sucesos y aventuras capaces de erizarle el cabello al más sereno: el incendio y el asesinato son allí las monedas de más circulación y más aceptables y con ellas se paga frecuentemente una hospitalidad a una buena acogida.

-Por eso aquí, señor, no se reciben visitas, ni hay familias: ¡los hombres viven como las fieras y se miran con recelo!

Nos despedimos y como yo interesaba en intimar con ño Ciriaco, a fin de conocer los detalles de aquella vida, para mí tan nueva como atrayente, le invité a él y a sus agregados a comer un asado al día siguiente en la ranchada de las tierras altas que me alojaba. Con ello hice dos mandados en un viaje como dice el refrán, pues tuve ocasión de presenciar una escena de —24→ campo, que, por lo novedosa y colorida, bien hubiera podido servir de tema a nuestros pintores nacionales que, no obstante de vivir en tierra tan favorecida por la naturaleza, se quejan de no tener nada digno de ocupar sus pinceles ociosos.

—25→

Eran del dominio de la estancia, de la cual era asiento la ranchada, cuatro leguas de campo, sin división ninguna con los linderos, cuyas haciendas pastaban mezcladas en los confines, separándose sólo a la voz de los cuidadores en las horas del repunte -la madrugad- o en caso de alguna recogida, acto que casi nunca se repetía en una semana: estancia había por allí, donde los troperos no llegaban sino una vez en el año y solamente —26→ para ellos se paraba el rodeo de extraordinario.

En aquellas alturas era tan conocido el alambrado, como lo es hoy una boleada de avestruces o una corrida de pato: por excepción se hallaba gente que hubiera oído hablar de cosa semejante.

¿Campo alambrado?... Si eso parecía no solamente una puerilidad sino también una meticulosidad de tendero metido a campesino: el espíritu criollo, creado y formado en la revuelta y el desorden, se revelaba todavía ante semejantes vallas puestas al capricho.

Dominaba la creencia de que el hombre, como el pájaro, podía cruzar la llanura sin pedir permiso a nadie; el campo es libre, era la fórmula que expresaba este pensamiento, elevado a la categoría de ley en nuestro pueblo.

Salimos de la casa -el capataz, dos peones y yo- seguidos por una nube de perros de todo pelaje y catadura, silenciosos y reservados como los gauchos con quienes vivían —27→ en comunidad: no eran perros retozones y bullangueros, sino reposados y graves, serios, poco expansivos, como cuadra a seres que miran la vida no como un beneficio, sino como una carga pesada.

El día comenzaba a apuntar y la claridad rosada de la mañana ganaba terreno por minutos: el pasto brillaba con el rocío y hacía ruído de seda desplegada al rozar con el vaso de nuestras cabalgaduras.

Mis pulmones estrechos de hombre de ciudad, se dilataban y absorvían con delicia aquel buen aire fresco y vivificante, que parecía traer consigo el germen de todas las alegrías.

Llegamos a los confines del dominio: las vacas pastaban diseminadas en la vasta llanura, quebrando con sus colores variados aquella monotonía del verde en todos sus matices y gradaciones, que molestaba la vista como una obsesión.

Los peones se abrieron -marcharon uno a la derecha y otro a la izquierda- seguido cada uno por los perros que les eran familiares: —28→ aquellos que se creían de más mérito, los más encumbrados ante su propio criterio, formaban la corte del capataz y quedaron con nosotros.

Pronto oímos los gritos de los peones interrumpiendo el silencio del campo, que pesa sobre el ánimo y lo invita a uno a la meditación, a la observación en sí mismo: el capataz a su vez lanzó un alarido terminado por una nota aguda, era la señal; comenzaba la recogida.

Las vacas, hasta entonces impasibles, empezaron a moverse hacia el centro del campo apartándose voluntariamente de las del vecino, que las miraban como diciendo no es con nosotras la cosa y seguían filosóficamente su almuerzo, apenas interrumpido: las de la estancia, se movían obedeciendo a la voz de la costumbre y, sobre todo, quizás, al miedo de los perros que las conocían y se encargaban de repetirles con sus ladridos y mordizcos, que ninguna vaca debe ser rehacia al mandato del amo, ni desoír su voz cuando la llama al rodeo.

—29→Los toritos nuevos, orgullosos y altivos -como buenos jóvenes- se resistían derrepente a la influencia de los perros: se empacaban, se daban vuelta hacia ellos y los desafiaban escarbando el suelo con aire bravío, mientras ensayaban la postura de una cornada furibunda.

Los perros, acostumbrados a estas paradas falsas, a estas cóleras -simples y sencillos estallidos de un amor propio pueril y de una vanidosa altanería- los atropellaban despreciativos, saltando para agarrarles las orejas y con un buen mordisco enseñarles a conducirse con decencia y compostura.

Nosotros galopábamos detrás de las filas de vacas que, al trote, y estimuladas por los ladridos y los gritos, se encaminaban hacia la parada habitual, que ya conocían -el rodeo- que no se diferenciaba del resto del campo, sino por ser un peladal circundado de cardo y abrojillo.

Derrepente alguno de los perros la emprendía con una vaca que, cuidadosa de su —30→ cría, era algo más remisa, o con algún novillo corpulento que orgulloso de su apostura marchaba con menos premura y más coquetería: no faltaba un peón -ganoso de lucirse ante mí como ginete y mozo diablo- que les enderezara el caballo y con una pechada y dos o tres rebencazos, les curara sus veleidades revolucionarias.

Llegamos al rodeo: allí, la hacienda comenzó a arremolinarse, mientras el capataz, al paso de su caballo, se mezclaba entre ella, la estudiaba, la penetraba con su ojo observador y perspicaz.

Buscaba no solamente una agena en buenas carnes -pues allí, según lo observé, todo el mundo era cuatrero y nadie carneaba de lo suyo sino en caso muy excepcional-, sino también algún animal avichado a quien fuera necesario darle vuelta la pisada para curarlo.

Luego que el capataz encontraba uno, miraba donde pisaba, se bajaba, y con el cuchillo daba vuelta la huella que había quedado impresa sobre la tierra humedecida: —31→ nadie le hubiera demostrado que este remedio no volteaba la guzanera que roía la carne viva.

Al fin se hizo la elección: una vaquita overa, de buen aspecto, y que el capataz guiñando un ojo me dijo:

-¡Ésta no nos ha de apagar el juego!... ¡Tiene más grasa que chaquetón de gallego!

Movimientos combinados del capataz y de los peones, la sacaron del rodeo y, flanqueada la comenzaron a arrear hacia la casa.

Poco antes de llegar a ésta, la vaca quiso volverse; ya era tarde: un lazo zumbó en el aire y la ancha armada, atraída por el peso de la argolla, vino a caer sobre las aspas, cerrándose sobre la frente.

Quiso huir y se sintió presa; corrió sobre quien la sujetaba, y no pudiéndole alcanzar, se volvió y a la disparada trató de cortar el lazo con un tirón en que emplearía toda su fuerza y todo el peso de su cuerpo, cayendo a muerto.

¡Todo fue en vano!

—32→El enlazador le conocía el juego y su caballo también; el tirón no surtió efecto, pues caballo y ginete aflojaron en el primer empuje y pasado él, la cuerda se estiró como si fuera de goma, el caballo empezó a avanzar paso a paso, un poco encorvado, la barriga hinchada por el esfuerzo y la vaca comenzó a ser arrastrada.

Derrepente se puso de pie, resuelta, y atropelló al ginete, llevando sus astas bajas como para alzarlas en un momento dado y traspasar a su rival: un segundo lazo silbó en el aire y allí quedó, inmóvil, como clavada.

Dos fuerzas se la disputaban; no podía avanzar ni retrocer; se tiró al suelo.

Los enlazadores, desapiadados, se reunieron y comenzaron a tirar en el mismo sentido, arrastrándola.

Un ancho surco en el suelo, fue la última huella de su resistencia.

Llegados a un lugar aparente, los enlazadores se abrieron uno a la derecha y otro —33→ a la izquierda, quedando la vaca en medio: un comedido, corrió de la casa con un cuchillo en la mano y, tomando al animal de la cola, le cortó los jarretes con dos tajos seguidos y certeros.

La vaca, pisando con los garrones, quedó en pie y empezó a balar con tono lastimero; los perros, que se habían quedado rezagados, comenzaron a llegar y a acercarse silenciosos, esperando el torrente de sangre humeante que no tardaría en caer y que era su manjar favorito.

Derrepente el valido se enronqueció: el degollador prosiguió ahondando la herida y un momento después los lazos se aflojaron, él se hizo a un lado, teniendo en la mano teñida en sangre su cuchillo filoso y la vaca cayó al suelo, pesadamente, después de un último esfuerzo para levantarse.

Un temblor convulsivo agitó sus miembros y quedó inmóvil.

Empezó la operación de desollarla; el capataz, hombre más práctico, fue quien se —34→ encargó del matambre, que era de honor no llevara un solo tajo, indicio de que el cuchillo había tropezado o temblado el pulso: ¡no era un chimango quien había sacado aquella achura, sino un hombre!

Pronto no quedó en el lugar de la carneada otra cosa que el charco de sangre coagulada, conservando en su superficie la huella del hocico de todos los perros de la casa, la cabeza con los ojos vidriosos, el cogote y las panzas, cuyo sebo vendrían a picotear los caranchos y las gaviotas.

Los perros, repletos, satisfechos, dormían la siesta, comenzando una plácida digestión, acostados en hilera, que se estendía hacia la casa, empezando con los más haraganes por orden perfecto de gerarquía.

Entretanto en la cocina se oían las risas de los peones y de los matreros, mis invitados de la víspera, que mateaban, mientras en el fuego chirriaban las achuras favoritas, que serían muy pronto el desayuno de sus estómagos, jamás repletos.

—35→La hacienda comenzó a salir del rodeo, se acercó a la casa, atraída por el olor de la sangre, baló con tristeza sobre los despojos de la que fue su compañera y luego, poco a poco, fue perdiéndose, allá, en la llanura verde y solitaria.

—36→ —37→

Ño Ciriaco decía que, allí, en las tierras bajas, no había hospitalidad ni familia, que el hombre era una fiera y no me costaba trabajo creer en su afirmación: el aislamiento, indudablemente, embrutece.

No obstante, en las tierras altas presencié una noche una escena, que conmovió hasta mi última fibra: en ella vi de cuerpo entero al gaucho de mi tierra, noble y generoso, —38→ al que ha hecho la patria con su esfuerzo altivo, al hijo modesto de nuestros campos, que

| es el primero en la guerra | |||

| pa ser último después |

como dice con amarga verdad uno de sus cantares melancólicos.

Allí estaba ante mí, de pie, y en su fisonomía enérgica y varonil le encontraba rasgos de aquellos nobles hidalgos que dieron a la palabra «caballero» la armonía y el prestigio que el mercantilismo moderno no ha podido empequeñecer.

Era una noche de luna, quieta, apacible y templada, en que hasta la brisa pasaba en silencio como si temiera turbar aquella calma imponente del campo desierto.

La luz tenue y azulada, parecía cernerse sobre las cuchillas, cuyas laderas se veían como moteadas por el venenoso mío-mío, que crece en manchones y destaca su ramaje obscuro sobre aquel manto de verdura, cuyos matices imperceptibles necesitan el —39→ sol para acentuarse y mostrar todo el esplendor de su variedad y su belleza.

En surcos que se retuercen y se ligan hasta fundirse en una masa homogénea, se la veía bajar silenciosa a las hondonadas dando un tono común a las cuchillas, a las laderas y a los bajos, aumentando la inmovilidad del paisaje.

Por la puerta del rancho -que estaba abierta-, yo veía allá a lo lejos un tala que recostaba su copa verdinegra sobre la llanura blanquizca, el cardal que rodeaba la casa y por entre uno de sus claros, un rambión del arroyo que brillaba sin reflejos, como un espejo que estuviera cubierto por una gasa, y luego, mi caballo atado a soga, que habiendo dejado de comer, estaba con el cuello estirado, la cabeza levantada y una pata medio recogida, como con pereza.

Todo era inmovilidad, quietud, sopor; hasta la imaginación parecía influenciada por aquel medio y permanecía tranquila, como para no interrumpir el concierto de la luz y de la brisa.

—40→Mis huéspedes -un matrimonio setentón y un muchacho huesudo y musculoso, que era su hijo- rodeaban el fogón, formado por un hoyo desplayado, cavado en medio de la pieza que servía de cocina y era habitáculo también de enormes cucarachas y ratones, que paseaban tranquilos sobre los tirantes, con esa despreocupación de los propietarios que ya no temen las veleidades de la suerte.

El mate circulaba de mano en mano con una precisión cronométrica, mientras en el asador chirriaba un medio costillar de vaca, cuya grasa, al destilar de a gotas sobre el fuego, levantaba pequeñas llamas azuladas que iban, fugaces, a alumbrar débilmente las paredes ennegrecidas por el hollín, quebrándose, ya en el cabo de una tijera de esquilar clavada en el quincho, ya en la argolla de un lazo que pendía de un tiento en unión de las boleadoras y del rebenque de cabo trenzado y con virolas de plata, que se conservaban como un tesoro.

A cada titilación del fuego, el perro favorito —41→ que -previas unas diez vueltas circulares con la cabeza pegada a la cola- se había echado a la derecha de su amo, abría un ojo, lanzaba una mirada perezosa y soñolienta al asador y un gruñido a las pulgas que le fastidiaban y volvía a amodorrarse, esperando su parte en el asado.

De vez en cuando llegaba a nuestro oído el balido de alguna vaca que llamaba a su cría allá a los lejos, el mujido perezoso de algún buey que buscaba a su compañero, echado en alguna hondonada pastosa, rumiando despacio las yerbas fragantes almacenadas durante el día -o bien el grito entrecortado de los teros alarmados por algún peludo, merodeador de macachines y bibíes o por el trote disimulado y temeroso de algún zorrino o comadreja- grandes piratas de la maleza -siempre a caza de nidales sin vigilancia.

Derrepente el perro levantó la cabeza, movió las orejas y se quedó inmóvil, mientras el viejo -su rival en buen oído- decía:

-Anda gente... viene para acá.

—42→Y volvimos a caer en el silencio, a espera de los viajeros nocturnos, raros por cierto en aquel rincón apartado.

El perro se puso de pie y silencioso salió a la carrera, con el pelo del lomo erizado y la cola gacha, para disminuir su volumen a la vista de un observador cualquiera: iba de avanzada a hacer un reconocimiento y tomaba sus precauciones.

Pronto oímos sus ladridos furiosos y entrecortados, como si al lanzarlos saltara, y el galope apresurado de un caballo que venía jadeante.

Y salimos al patio, a tiempo para ver al nocturno visitante, que avanzaba impasible a todo lo que daba su caballo, mientras el perro corría a su lado ladrando y como queriendo cerrarle el camino.

Luego que llegó a nosotros se detuvo de golpe y exclamó:

-¡Güenas noches les dé Dios... señores!

-Buenas noches amigo -dijo mi huésped-: ¡abajesé, si gusta!

El visitante, afirmó una mano en la cruz —43→ de su caballo y se tiró al suelo boleando el cuerpo y conservando en su mano una de las riendas: el caballo, que era un obscuro, no tenía más que el bozal, el freno y un cuero de carnero, por todo apero.

-Señores, dijo con voz segura, soy un mozo que anda en desgracia y busco un hombre que me ayude...

-Mande, amigo, y si se puede...

-¡Mi caballo está aplastao y me sigue una partida!

-Che, dijo el viejo dirigiéndose al muchacho, y con un sentimiento de delicadeza y previsión de que después me di cuenta -andá, montá en aquel que está a soga- y señaló mi caballo y traite el colorado grande.

-¡Que muente en éste, señor!

-¡No amigo!... un hombre en la mala no debe quedarse a pie...

Y el viejo gaucho me miró, como diciendo «esto no es nuevo para mí ¿quién no ha sido medio matrero en su tiempo?», mientras apaciguaba al perro que, con el lomo —44→ erizado y la cola enhiesta, daba vueltas a nuestro alrededor, gruñendo.

Luego entramos los tres a la cocina, después de haber el matrero acercado su caballo a la puerta del rancho, poniéndole las riendas en el pescuezo para evitarse demoras en caso de una sorpresa y la dueña de casa, previa la contestación a su saludo, le alcanzó el mate, que el hombre tomó con verdadera fruición.

A la escasa luz del fogón, yo lo veía.

Era un hombre alto y delgado, ancho de pecho y espalda, a estar a lo que diseñaba el poncho de lana con pretensiones de vicuña, que lo cubría. Por bajo del sombrero chambergo de felpa -medio verde por el uso- brillaban dos ojos negros, chiquitos y vivos, más bien de expresión picarezca, sombreados por unas cejas negras y pobladas que se unían sobre la nariz fina, de corte aguileño no muy pronunciado, que era la mayor eminencia en una cara más bien larga, angulosa y encuadrada en una barba escasa y descuidada.

—45→Sus pies descalsos se revelaban de domador; combados hacia adentro y con los dos primeros dedos, gordos y macizos, separados a fuerza de apretar la estribera: una de las piernas la cubría un calzoncillo de puño prendido sobre el tobillo, mientras la otra le ostentaba arremangado sobre la rodilla.

Concluyó el mate y dijo mirando al asado:

-Hace dos días que no como ni duermo... ¡me ha tenido mal la polecía!

-¡Hum!... dijo mi huésped, que parecía no gustaba saber de vidas agenas.

-Estábamos en un baile y pelié con un sargento. ¡Pobre... quedó junto a unas vizcacheras!

-¿Lo dejó boca arriba? -dijo el viejo lentamente, como temeroso de haber dicho una imprudencia.

-¡No, señor; lo di güelta!... y el gaucho bajó la vista como por modestia.

-¡Más vale así!... -y encarándose conmigo, para darme una lección...- el que deja un dijunto boca arriba es al ñudo que —46→ matreree: ¡tiene que cair! ¿Y aura que va a hacer amigo?... ¡y perdone!

-¡A matreriar, señor... hasta que me compongan!

El asado estaba a punto y la dueña de casa, inclinándose sobre el fuego, desclavó el asador y lo dio a su marido que vino, a clavarlo cerca de la puerta, mientras ella alcanzaba el viejo porrón que contenía la salmuera y el plato de lata con unas cuantas galletas.

Rodeamos el asador, y el viejo, viendo que el matrero no hacía ademán de cortar, se fijó en él y habló algo con su mujer, que, a poco volvió, con una cuchilla enorme metida en su vaina correspondiente: tomándola él, se la pasó al hombre desarmado, diciéndole:

-¡Tome amigo y que sea pa güeno!

Una chispa brilló en los ojos del gaucho, que exclamó:

-¡Bien aiga Don...! ¡Con ésta y el flete, ni aunque sea contra el ejército e liña...! ¡Porque eso sí... a mí no me agarran vivo!

—47→Se conocía que el hombre había criado confianza en el porvenir, al sentir entre sus dedos aquella hoja de acero: el arma era para él la vida.

Llegó el muchacho con el caballo: nuestra cena había concluido.

El campo seguía silencioso y tranquilo; no se movían ni las pajas.

Salimos al patio y el matrero miró de reojo el caballo que se le daba; con una mirada conoció sus cualidades.

-Este pingo que le dejo Don... ¡es güeno, mejorando lo presente!... Tengameló sin cuidado, que naides lo conoce... yo he volver alguna vez y... ¡que Dios le pague lo que ha hecho hoy por mí...!

El hombre estaba emociado y para disimular su emoción saltó a caballo y partió al trote, sin decir ni adiós; quizás llevaba en la garganta uno de esos sollozos que son verdadera angustia.

El viejo volvió a la cocina seguido por mí y luego que estuvimos sentados, dijo, con calma, sereno:

—48→-¡Es triste tener que juir y buscar la soledá...!

¡El hombre se hace una fiera!

-¿Por qué no le preguntó el nombre?

-¿Pa qué...? Con saber que es un hombre... ¡ya está!

-¡Convenido!... ¡Pero ayudar así a un desconocido, quizás un pillo...!

-¡Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara...! ¡Yo sé lo que es eso, señor... no siempre he sido osamenta!

Y miró a su vieja compañera, como evocando cuadros de una vida ya lejana, perdidos, borrados por el tiempo, pero siempre queridos.

¡Y volvimos a caer en el silencio dominador de la llanura, mientras allá, a lo lejos, se oía el grito de un chajá dando quizás el quien vive al gaucho que, cauteloso, vadeaba el arroyo que serpenteaba entre las colinas, manso y callado!

—49→

En una de las excursiones que hice a las tierras bajas -acompañado por ño Ciriaco y sus agregados-, tropezamos con una cruz de madera, que alzaba sus brazos sobre un pequeño albardón en la entrada de un pintoresco arroyito de esos que sirven de refugio a los barquichuelos, cuando quieren escapar a las miradas imprudentes, pues, penetrando en él y abatiendo su palo, se hacen completamente invisibles.

—50→-Aquí lo mataron al negro Pérez, que le llamaban «Chancha-Mora».

Y me refirió la muerte de aquel cuyo recuerdo se perpetuaba con una cruz levantada en uno de los sitios más agrestes, por la piedad cristiana de sus compañeros de correrías.

Era Chancha-Mora, uno de los matreros más famosos por su audacia y habilidad como cazador; nunca había errado un tiro ni desperdiciado un recortado de su rifle y era tradición que a los carpinchos no les pegaba sino en la cabeza a fin de recoger el plomo y luego de fundido, utilizarlo nuevamente.

Un día que fue a Gualeguay a vender su cosecha de pieles y de pluma, un joven comerciante le propuso que robara cierta moza ribereña que habitaba una ranchada lejana y ofreciole una suma de dinero si la llevaba a un paraje que le indicó. Chancha-Mora aceptó el trato y una noche llegó al rancho con cinco compañeros de aventuras y alzó en su canoa la prenda codiciada, no sin —51→ antes haber tenido que matar a los que quisieron impedirlo, que eran un hermano jovencito y un mocetón que la cortejaba.

Chancha-Mora se internó con su presa en los bañados más desiertos, dejando al joven comerciante de Gualeguay, que se cansara de esperarlo en el paraje convenido y allí al borde del arroyo, donde hoy se alza la cruz solitaria, levantó su rancho y estos pajonales fueron testigos de sus delirios amorosos.

Un buen día, el joven comerciante, cansado de recurrir en vano a las policías para recuperar su amada y castigar a su pérfido raptor, armó dos isleños y salió en busca de ambos, hallándolos después de muchos días de peregrinación.

La niña fue rescatada, pero sólo cuando Chancha-Mora sucumbió a raíz de una lucha desesperada, en que cambió su vida por la de los dos isleños acompañantes.

-¡Pobre Chancha-Mora! -dijo otro de los matreros-; ¡era buen amigo, y pa vistiar un pueblo de garzas, no ha tenido compañero!

—52→-¿Un pueblo de garzas?

Y entonces me explicaron y describieron la forma como se caza, con poco gasto y mejor resultado, el interesante animalito con cuya pluma se confeccionan los graciosos aigretes que hacen la delicia de nuestras damas, que ignoran los sinsabores que cuesta al hombre conseguirles adorno semejante.

¡Cuántas de esas plumas tienen manchas de sangre humana y cuántas han costado la vida de quienes fueron a recogerlas allá en los anegadizos donde abundan las plantas que parecen víboras y las víboras parecen plantas!

Las garzas que el comercio busca son tres: la mora cuyo cuero se usa para hacer adornos comunes, la blanca grande cuya pluma es de mediana calidad y la blanca chica, que es la apreciada.

La blanca, grande, es ave de gran vuelo como la mora; tiene las patas negras, el pico amarillo como de oro y los ojos verdes: la chica, es igual a la grande, diferenciándose únicamente en el tamaño y en que sus —53→ patas son amarillas como el pico, en su mitad inferior, siendo la superior negra.

En la época del celo, echan sobre su lomo un manto de largas y finas plumas, que les dan un aspecto gracioso y elegante y se reúnen en grandes bandadas para hacer sus puestas, eligiendo para ello los esteros más inaccesibles.

La garza mora pocas veces se reúne en bandadas grandes y por lo general vaga en parejas en las orillas de los bañados, buscando las pequeñas víboras y sapos con que se alimenta.

Las blancas, forman un nido pequeño, que luego más tarde adornan con el manto adventicio con que se engalanaron para sus amores, y, cuando los cazadores llegan a tiempo, recogen en estos nidos las plumas codiciadas; si no matan sin piedad las que la poseen y trabajan decididamente por la extinción de la raza, pues hacen la matanza precisamente en el momento menos oportuno.

Cuando un cazador descubre un estero —54→ que las garzas han elegido para su asamblea anual, busca sus compañeros, rodean el grupo de aves, ocultándose, y luego atropellan al montón armados de largas varas con las cuales -aprovechando la dificultad que tienen los animales para emprender su vuelo-, hacen la presa que pueden, dejando a sus rifles y escopetas la tarea de concluir con la bandada, que ya en algunos días no se aleja de aquellos parajes.

La pluma de la garza grande vale de ochocientos a mil quinientos nacionales el kilo y la de la chica de dos a tres mil, según la clase.

Estos precios son tentadores, así, a primera vista, pero hay que tener en cuenta que cada pieza tiene diez y ocho plumas de superior calidad como máximum y otras tantas de segunda y tercera clase y que se necesitan algunos centenares de piezas para formar un kilogramo de pluma.

Esta caza requiere en el cazador una gran habilidad en el tiro, no sólo para aprovechar el tiempo, sino que el plomo y la pólvora —55→ quemada sin provecho, son pérdidas muy de tenerse en cuenta, sobre todo en la región de que me ocupo, donde esos artículos pueden llamarse de primera necesidad.

Esta circunstancia hace de los matreros unos eximios tiradores y son de ver las justas que se realizan allá, bajo los seibos florecidos que retratan sus copas obscuras, manchadas de sangre, sobre el agua cristalina de las pequeñas lagunas, donde los patos y las garzas buscan de preferencia su alimento.

Como quien dice «a golpe cantado» hacen sus tiros de bala y pocas veces el proyectil se desvía del punto que se ha señalado.

Con hombres de esta destreza, sobrios como camellos, hábiles como indios para manejar sus embarcaciones endebles, que corren como una flecha donde quiera que haya una cuarta de agua, y dotados de una vista y de un oído incomparables, es con quienes tiene que habérselas las policías de las costas, cada vez que, deseando castigar un —56→ crimen o hacer sentir la acción de la autoridad, penetran a la región a servir de pasto a los mosquitos y jejenes.

-¡De lástima no los matamos, señor -me decía ño Ciriaco-, sabemos que son mandaos y los dejamos pasar! A veces los pobres andan días y días sin hallar un hombre y nosotros estamos ahicito no más mirándolos y avisándonos los movimientos.

-¡Bah... ¡Eso no puede ser!...

-¿Por qué?... ¡Si uno se acuesta entre las pajas y se echa barro encima lo toman por un tronco; si se para al lao de un seibo, lo toman por el árbol y si oyen el quejido del caráhu, la risa de un sirirí o el alerteo del chaja se creen que es endeveras y no hacen caso!

Y entonces recién me expliqué muchas cosas que, desde que andaba en compañía de ño Ciriaco y su banda había observado, pero que no me explicaba, tales como el canto de animales raros durante la noche, antes de llegar algún visitante a nuestro campamento; el aullido de perros invisibles cuando —57→ íbamos por algún canal de los que frecuentan las canoas comerciantes y nuestro rápido desvío para ir a ver entre el pajonal, ya un macá que nada con sus pichones sobre el lomo o los larga de a uno en un pequeño remanso para enseñarles a zambullir; ya para ir a observar una batalla entre gallaretas y gallinetas allá en la orilla de un carrizal enmarañado, o ya para hacer volar los chajáes con objeto de oír sus aspiraciones ruidosas, destinadas a almacenar aire en previsión de tener que remontarse a la región de las nubes.

¡Qué cuadros y qué vida!

—58→ —59→

Entre estos pajonales, los hombres pierden en absoluto la noción de la vida civilizada; el nombre, no es el que uno tiene sino el que le dan los compañeros, ya sea por una razón o por otra; la patria la forman el rifle y la canoa; la religión es la de los patos que pululan en las lagunas; y los derechos individuales, concluyen allí a donde a cada uno se le concluyen las garras.

Traté de saber si estos hombres sabían —60→ algo de los sucesos del día, de Chile, de las elecciones apasionadas que iba a haber en la provincia, de la ley de enrolamiento y de la movilización de la guardia nacional: no sabían nada de nada, ni querían saberlo.

Un viejo que habitaba una ranchada miserable, allá, sobre un filete de agua de los tantos que forman el Río de la Victoria y que tenía a su alrededor una docena de mocetones, entre hijos y nietos, me dijo:

-¡Hacen treinta años que llegué de Buenos Aires a estos pajonales -yo soy de San Pedro-, y no he vuelto a salir más ni saldré ya! ¡Nunca he servido, ni sé lo que es enrolarse y he vivido quieto, criando mis hijos!... ¿Lo mismo pueden vivir estos, no le parece, señor?... ¡Esas cosas son buenas pa los dotores!.. ¿Pa los pobres?... ¡Bah!.. ¡Más fe le tengo al mastuerzo y a la malva saticochada!

-¡Así es!... ¿Y por qué se vino, si no es imprudencia?

-¡Que ha de ser, señor!... ¡Fue por cosa de hombres!... Estábamos en una pulpería y llegó un mozo que le decían el surero y —61→ comenzó a chocar a los presentes... Yo era entonces muchacho farfantón y medio ligero de genio y le contesté feo. ¡Nos trenzamos y yo vine a dar a estos pajonales!

No faltó quien me contara, más tarde, la historia del viejo y por ello vine en conocimiento de los muchos claros que él dejó en su corta relación. Lo había muerto al «surero» y a dos amigos que quisieron defenderlo; había peleado policías, formando parte de cuadrillas de bandoleros; después había sido indio de la tribu de Manuelito, aquel célebre cacique que fue terror de la frontera de Santa Fe y, más tarde, tomado prisionero y destinado al famoso «seis de línea», se desertó y fue a aumentar la cuadrilla numerosa de los vagos y cuatreros que, cuando ya no tienen cabida en las costas, se refugian en las islas buscando que la naturaleza los defienda y los ampare.

Más o menos todos los que habitan las chozas miserables que quiebran la monotonía de este paisaje, siempre igual, tienen la misma historia.

—62→Si no fueran hombres del temple que son no podrían soportar esta vida llena de privasiones y miserias, luchando con la muerte momento a momento: son libres, pero no pueden salir de esta cárcel de paja y agua que han elegido voluntariamente.

¡Qué fisonomías las que se encuentran, qué caras lombrosianas, qué miradas torvas, qué cabezas deformes!

Muchas veces al lado de tipos criminales, cuyas facciones son reveladoras de las pasiones más brutales, encuentro unos gauchos de mirar apacible, de líneas correctas, de cara plácida y sonriente: se me antoja temerles más aún que a aquellos que llevan el estigma de sus pasiones.

«¡Dios lo guarde del agua mansa!»... me decía ño Ciriaco, una noche que conversábamos de estas cosas, envueltos por el humo de la hoguera de paja verde que habíamos encendido para librarnos un poco de los mosquitos y refiriéndose a dos buenos mocetones que encontramos en una pequeña canoa, fondeada en medio de una sábana —63→ violeta tendida por los camalotes, ocupados en cazar con una vara aguzada los sábalos golosos que venían a libar la florescencia exhuberante y extraña, cuyos colores y fragancia deleitan ¡pero hacen daño!

-¿Son hombres de avería?... ¡Si parecen unos desgraciados!

-No lo niego... pero ese bajito es Juan Yacaré... ¡y el otro es el Yacarecito!... ¿Nunca los ha oído mentar?... Aquí les dicen «los yacarés» y cuando en una ranchada se pronuncia su nombre, la gente, si no es muy descreída, señor, se santigua y reza.

-¡No diga, ño Ciriaco!

-¡Vaya!... Y cuando hombres como nosotros los encuentran en su camino, agarran para otro lao si pueden: esa gente no tiene amigos, señor... ¡ni tiene asco!

-¡Mirá!... ¡Y yo los había tomado por cualquier cosa!

-¡Ansí es la vida no más, pues! ¡Puritos chascos!... ¡Vea: esos tienen de todo en el alma, incendios, violaciones, muertes, asaltos...! ¡Pregunte luego en la estancia, al —64→ señor Gomensoro, quienes son esas almas de Dios y ya verá!

Y con esta indicación tuve conocimiento de la vida de aquellos buenos pescadores de sábalos que, tranquilos y apacibles, gozaban de los explendores de la naturaleza como pudiera hacerlo cualquiera.

Había pasado cerca de un nido de víboras y no lo había sospechado. ¿De qué sirven, aquí, en el desierto, los conocimientos que uno adquiere en los libros?

¡Desde entonces dudo un poco de las teorías criminales de nuestros sabios del día y creo que los hombres sólo se conocen por los hechos, como juiciosamente me lo observó uno de mis acompañantes a quien le repugnaban los crímenes de «los yacarés», cuando los de él eran los únicos que pudieran, según lo supe después, parangonárseles, en aquella región donde uno se duerme con la seguridad de que al día siguiente despertará teniendo de compañera alguna culebra, enemiga de la soledad y del frío en las horas del reposo!

—65→

Nació de una de esas uniones temporales, que se forman entre las vueltas de un pericón o los rasguidos lamentosos de una huella -en algún bailecito a la luz de la luna, en el patio de algún puesto donde se festeja un bautizo-, y tuvo madre durante cuatro o cinco años, hasta que vino el fastidio a desatar los lazos que anudara el capricho.

Una mañana, sentose en su hamaca formada por un cajón de un metro cuadrado, forrado en cuero crudo y suspendido al techo —66→ -media vara más arriba del lecho materno, hacia un costado-, por cuatro sogas peludas que, partiendo cada una de una esquina iban a formar un haz que se anudaba en el tirante -miró hacia la cama de la madre y viola desocupada.

Bajose de su nido, en camisa, al aire las piernas regordetas y morenas; ladeó el cuero de potro que tapaba la puerta del rancho; salió al patio; buscó en silencio a la madre y no encontrándola, se puso a jugar con un perro -que, echado a la sombra de un tala, dormitaba estirado, espantando con sus patas delanteras, alternativamente y de rato en rato, las moscas zumbadoras que revoloteaban afanosas por pararse sobre sus quijadas, colgantes, rojas y garapiñadas.

Y las horas pasaron y la madre no venía.

El niño, silencioso, con esa resignación del gaucho, tan admirable, y que parece ser una condición de su organismo, esperábala tranquilo, echado de barriga a la sombra del rancho, después de haberse desayunado con un pedazo de asado -resto de la cena —67→ de la noche última, quedado en el asador clavado al lado del fogón apagado, cuyas cenizas habían aventado por la pieza las gallinas dañinas, que, prevalidas de la soledad y del silencio, le habían tomado por revolcadero.

Se oyó el galope de un caballo y el muchacho se puso en pie para inquirir quién venía.

Lejos estaba aún el ginete, pero el escarceo del caballo, el ruido del herraje, aquel campanilleo de la barbada y de las copas de plata del freno, le indicaron que llegaba el capataz, aquel chino tan gordo y tan serio que sus padres respetaban y cuyas visitas temían.

Corrió a esconderse, mientras el perro, estirándose para dar elasticidad a los músculos, cojeando y evitando con cuidado atropellar los matorrales que pueden ocultar espinas traidoras-, salía al encuentro del ginete ladrándole como a conocido, sin furia y casi pudiera decirse por compromiso: sólo por sostener su vieja fama de vigilante y advertido.

—68→Llegó el hombre bajo el tala, no sin dar algunos talonazos al caballo que entreparaba las orejas temeroso, echó pie a tierra, desprendió la manea y, sentándose en cuclillas frente al animal, pasola entre las patas delanteras, dejándolo allí como clavado, y luego encaminose hacia el rancho, doblando el poncho de vicuña sobre el hombro para dejar libertad al brazo y como movimiento obediente a una costumbre, y tendió una mirada inquisitiva por el patio, el gallinero y el corral.

-¿Adónde se habrá ido?... -murmuró, y alzando la voz, dijo-: ¡Salí muchacho!

No obteniendo respuesta, alargó la cabeza por entre la puerta de la cocina, miró hacia adentro y no viendo a nadie se asomó por entre la abertura del cuero que cerraba la entrada del cuarto.

Allí acurrucado en un rincón, apercibió al chico que lo miraba asustado:

-¿Qué hacés, chiquilín?... ¡Vení, no tengás miedo!

Y penetrando a la pieza sacó al niño de —69→ la mano hacia el patio, tomó unos calzones de liencillo que, colgados de una cinta atada a la cabecera de una de las empleas del quincho se batían con el viento, y yendo A sentarse sobre un tirante de ñandubay no lejos de la puerta de la cocina, alzolo a sus faldas, púsole los calzones con toda paciencia y luego tomándolo en brazos fue hacia su caballo, desmaneolo, colocó al niño en la delantera y montó, alejándose del rancho.

El niño, dócil y quieto, como conociendo su situación y su triste desamparo, iba silencioso y de vez en cuando volvía la cabeza para mirar al rancho que a cada minuto, se alejaba, perdiéndose al fin tras la cortina de vapores que tendía sobre las cuchillas el sol que reverberaba; luego se abandonó a la contemplación de los nuevos horizontes que se presentaban a su vista y siguió, como adormecido, el galope sereno del caballo.

Llegados al gran patio cuadrado de la estancia, el capataz echó pie a tierra entre una turba de perros que venían obsequiosos a —70→ saludarle, tomó al niño en brazos y se encaminó hacia un amplio corredor, donde una señora, teniendo a su lado una cuna, se hallaba sentada al lado de una canasta de costura, formada por mimbres entrelazados y tapizada con retazos de telas de colores vivos y diferentes.

-¡Éste es el chico, señora! ¡No ha llorado...! ¡Parece que es buen cachorro!

El chico lo miró como conociendo que era él el aludido y la señora tomándolo de un brazo con delicadeza, lo atrajo hacia sí, diciendo al ver en sus ojos algunas lágrimas prontas a correr:

-¡Bueno... no llore!... ¡Yo soy su mamita... tome!

Y le alcanzó una masa que el niño no desdeñó, acercándose a la cuna donde dormía una niña de pocos meses, blanca y rosada, rodeada de copos de lana de colores pendientes de hilos a la altura de su vista y destinados a entretenerla con sus movimientos caprichosos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—71→Su protector era un hombre rico y trabajador que gozaba de gran crédito entre sus convecinos, por su rectitud y altura moral y el huérfano tuvo a su lado un verdadero amparo.

Hipócrita, disimulado, mañoso, el protegido jamás dejó ver los abismos que encerraba su alma de chacal y gozaba en el seno de la familia que lo recogiera, una consideración y un afecto que se citaban como un ejemplo en el vecindario.

Quince años contábanse ya desde el día en que el capataz había traído a la estancia al desheredado y éste pisaba en los veinte, cuando una pasión desenfrenada por la señorita de la casa, que apenas salía de la niñez, lo condujo a cometer el crimen monstruo que le obligó a refugiarse en los bañados y rodeó su nombre de una aureola de desprecio y de repugnancia que ni el tiempo que todo lo borra, había podido aún aminorar.

Una noche en que sus protectores dormían sin más compañía que la de Yacaré, —72→ que era el mayordomo, éste penetró a las piezas interiores y sin remordimiento ni contemplaciones degolló al viejo matrimonio y luego pretendió apoderarse de la señorita. Ésta, sin embargo, dotada de un valor casi sobrenatural en su sexo, consiguió apoderarse de un sable abandonado y pretendió resistir a la brutalidad de su asaltante y defender su vida. Ruegos y amenazas fueron inútiles: la niña estaba dispuesta a morir antes que entregarse al salvaje verdugo de sus padres.

Yacaré, enfurecido, se trabó con ella en una lucha cuerpo a cuerpo y no pudiendo vencer las resistencias que le oponía su víctima, le sepultó su cuchillo en el corazón y luego se ensañó en su cuerpo inerte, cortándole la cabeza que, según es fama, se llevó consigo a los bañados, siendo su cráneo -años después todavía- el único adorno que se veía en su choza desmantelada.

El cuadro de horror lo completó Yacaré incendiando la casa que había sido su hogar —73→ y no dejando de ella en pie ni siquiera los corrales donde se encontraban las majadas.

La fiera se refugió en los pajonales. Allí, tal vez acosado por el recuerdo de su crimen, se encenagó en todos los horrores del vicio. Las pulperías vecinas a su choza no contenían alcohol suficiente para su consumo, y entonces comenzó a excursionar a las costas y a los montes. Donde quiera que su planta se asentara, brotaba el mal. Se cuentan por docenas las ranchadas que incendió y de las vidas que arrebatara en sus accesos de furor ni cuenta se llevaba.

Un día, tras una larga ausencia de los pajonales, se le vio regresar a éstos trayendo consigo un niño de cortos años a quien le llamaba su hijo y que por cierto no desmentía su raza.

Era el «yacarecito».

Huraños y solitarios, recorrían ambos en su canoa los enmarañados canales que serpentean entre las islas, y solamente se acercaban a las poblaciones de incógnito o para llevar a cabo alguna fechoría de esas que —74→ habían concluido por dar a su nombre la fama siniestra que los aplastaba.

-Ahora ya el Yacaré está viejo -me dijo Gomensoro-, y el «Yacarecito» es un ebrio consuetudinario; ¡el día menos pensado los van a matar!... Aunque poco se meten con nadie ya!... ¡Tienen miedo!

-¿Y porque no buscan ustedes algún otro bandido que los libre de esa plaga?

-¡No se encuentra quien se anime! Dicen que Yacaré es Mandinga en forma de hombre y que es retobao, ¡es decir que no le entran las balas!

-¿Retobao?... ¿A ver qué es eso?

-¿Eso?... ¡Es muy sencillo! Es un hombre que, según la creencia popular, se hace poner en la nuca, entre cuero y carne, y durante un jueves santo, una hostia consagrada. Luego la herida se cura, la hostia se estiende por todo el cuerpo y el hombre queda retobao.

-¡Qué barbaridad!

-¡Así es!... También dicen que el peludo —75→ es retobao y, sin embargo, yo a más de uno le he hecho parar las patas con el rewólver... y a propósito... lo convido para una peludeada esta noche: ¡verá una cosa nueva!

—76→ —77→

La noche era expléndida: una de esas noches de verano en que las estrellas brillan muy lejos y como a través de un velo, mientras la luna reina magestuosa en el cielo límpido y despejado donde el ojo no encuentra ni una mancha, sino aire luminoso, inmensidad, espacio y en que las nubes parecen vagar diluidas en aquel azul plateado que flota sobre el llano y penetrar impalpables al organismo, arrebatando la imaginación y poniendo en el cuerpo una dulce languidez —78→ voluptuosa que entorpece los movimientos como el sueño.

Silenciosos y de a uno en fondo, cruzábamos el cardal por una senda tortuosa y estrecha -que parecía un hilo de agua corriendo a impulso de los caprichos del nivel, sobre la llanura verdinegra formada por los cardos tupidos y compactos- los que íbamos a caza de peludos, allá, a las cuchillas y a las laderas en que ellos -según la opinión de los prácticos- acostumbraban a buscar su alimento, desenterrando las raíces jugosas y perfumadas.

Los perros marchaban adelante, también en silencio: la cola alzada y coquetamente encorvada sobre el lomo y la vista fija en el suelo para evitar la molestia de las espinas que bordeaban la senda, parecían, con su marcha grave, reflejar la opinión emitida a su respecto por mis acompañantes, entre quienes gozaban fama de ser los más hábiles peludeadores de la comarca y los más famosos rastreadores de aquellos pagos.

Salimos del cardal y nos detuvimos a deliberar —79→ a propósito del rumbo: los perros fueron a echarse alrededor del capataz, que llevaba la pala y la bolsa para caza, jadeantes y con la lengua de fuera, como acostumbra todo perro campesino para quien parece ley ineludible demostrar siempre un cansancio desproporcionado a la jornada.

A lo lejos se oía de vez en cuando el sonido de un cencerro, lento y acompasado, como si la madrina que lo llevase participara del sueño en que parecía estar sumida la llanura; el relincho de un caballo -algún prófugo que evidentemente buscaba la querencia, quizás arrastrando la estaca a que estuvo atado, y que llamaba a sus compañeros de tropilla- al que hacían coro los teros con sus notas picadas que iban decreciendo en intensidad a medida que se alejaba al galope insólito que había venido a turbar la quietud apacible del campo que dormía; el silbido penetrante de una perdiz, alarmada tal vez por el paso sigiloso de alguno de sus enemigos naturales, que se le acerca con cautela favorecido por las sombras —80→ del matorral; o las notas breves y melancólicas de la lechuza que, parada en cualquier eminencia, mira a todas partes con sus ojos redondos y brillantes, pronta a levantar el vuelo silencioso a la menor sospecha de agresión.

Determinado el rumbo de nuestra excursión, pusímonos en marcha, precedidos por los perros que se diseminaron y que con la nariz pegada al suelo y moviendo la cola con mayor presteza cuanta mayor era la impresión que recibía su olfato, rastreaban entre el pasto, revolvían la maleza, y luego que encontraban una alimaña, se entreparaban para reconocerla simplemente o darle muerte si valía la pena -zamarreándola del cogote en que hace presa segura el colmillo agudo y vigoroso-, siguiendo luego imperturbables la batida.

Derrepente sentimos un ladrido a la derecha, persistente y continuado: corrimos.

Uno de los perros había dado, allá, en el repecho de la ladera y en medio de un manchón de macachines, con un gran peludo —81→ -evidentemente goloso- que, entretenido en remover la tierra y extraer los pequeños tubérculos blancos y dulces como el azúcar, no había sentido nuestra llegada y se deleitaba saboreando su manjar favorito con verdadera fruición, sin cuidarse de la hermosura de la noche, ni de la luna que rielaba silenciosa derramando su luz sobre cuchillas y cañadas.

Rivalizaban ambos en astucia. El perro, que le había cortado la retirada, trataba de inmovilizarle sirviéndose del hocico como de una palanca a fin de acostarle sobre el lomo, conociéndole inhábil para darse vuelta: el peludo, por su parte, forcejeaba para impedirlo -sabiéndose vencido si no lo lograba- y tratando de ganar su cueva, en mala hora abandonada, al menor descuido de su adversario.

Llegamos nosotros y la mano del capataz logró bien pronto lo que el perro tentara en vano.

Ahí fue la desesperación del animalejo, que parecía conocer la suerte que le esperaba.

Cruzando sus patas delanteras sobre el —82→ cuello corto y recio, como buscando en su desesperación un punto de apoyo, traducía el sentimiento de su impotencia en murmullos guturales, que parecían quejas, y en los cuales la superstición del gaucho ha encontrado una invocación a Jesús, una plegaria al Salvador, hecha por el peludo en trance tan apurado.

El filo del cuchillo puso fin a la escena y cargaron con la res; continuamos la escursión, llamados por los perros que, agrupados en lo alto de la loma, con la cabeza gacha y la boca espumante, espiaban la salida de una cueva -que se abría en media luna, al pie de un matorral que disimulaba su entrada y la protejía contra las lluvias mientras otro de ellos cavaba desesperado con las uñas, gruñendo de vez en cuando, como en son de amenaza, al enemigo que, oculto, originaba tal fatiga.