—[251]→

Principiemos... por el principio.

En septiembre de 1542, e inmediatamente después de pacificado el Perú con la sangrienta batalla de Chupas, quiso el gobernador Vaca de Castro premiar los servicios de los vencedores; y como éstos fuesen muchos y las mercedes pocas, echose el buen licenciado a cavilar, hasta que, dándose una palmada en la frente, exclamó:

-¡Albricias, padre, que el obispo es chantre! Mi expediente es tan bueno como el milagro de los cinco panes. ¡Ahítense, golosos!

Cierto que el fruto de las cavilaciones de su señoría iba a dejar satisfechas todas las aspiraciones. Consistía en convertir en algo así como en señores feudales a sus ochocientos soldados.

Siete años llevaba Lima de fundada, y todo el mundo pedía solares, y pretendía repartimientos, y mitayos, y conquista en tierra de infieles.

Halagó, pues, el gobierno a unos enviándolos al descubrimiento del Dorado o país de la Canela, y a otros con empresas tan fabulosas como aquélla.

—252→Pedro Puelles, Gonzalo Díaz de Pineda, su yerno, y diez o doce capitanes más, hidalgos todos, no ambicionaron aventuras lejanas, sino terrenos y mando en el riñón del país y a poca distancia de la capital. Eso se quería la mona, piñoncitos mondados.

El gobernante, accediendo a sus exigencias, encomendoles la fundación y población de una ciudad que se llamó y llama ciudad de los Caballeros del León de Huánuco. ¡No es poco rimbombo!

La planta de la ciudad es hermosa, excelente el clima y fertilísimo el terreno. El virrey marqués de Cañete, dándola, años más tarde, escudo de armas, la ennobleció con el título de muy noble y muy leal; y otros de sus sucesores honraron a su Cabildo con varias preeminencias. Para dar idea de la importancia que en breve conquistara la ciudad, bastáranos apuntar que franciscanos, dominicos, mercenarios, agustinos y juandedianos tuvieron en ella convento.

No conozco Huánuco, y pésame como hay Dios; pero dícenme que se la puede hogaño aplicar lo de

|

En cuanto al fundador Pedro de Puelles, tengo referido en otra leyenda que murió desastrosamente, y los historiadores lo presentan como un pícaro de cuenta, traidor, avaricioso y feroz, con ribetes de cobarde.

Sea de ello lo que fuere, impórtame consignar que si bien los fundadores principales llegaron al Perú sin tener donde se les parara el piojo más jinete, es decir, hechos unos pelambres, la casualidad hizo que todos fueran segundones de familias hidalgas de Castilla, Andalucía, Valencia y otros reinos de España. Andando los años, sus descendientes desplegaron más orgullo que don Rodrigo en la horca, y miraban por muy encima del hombro al resto de la nobleza colonial. Los huanuqueños llegaron a imaginarse que Dios los había formado de distinto limo, y casi, casi decían como el linchado portugués: «No descendemos de Noé; que cuando este borracho salvó del diluvio en su arca, nosotros, los Braganzas, salvamos también..., pero en bote propio».

En ningún pueblo del Perú, durante el gobierno monárquico, estuvo tan marcado como en Huánuco el prestigio de la aristocracia de sangre azul. La chusma, la muchitanga, el pueblo, en fin, se prosternaba ante los descendientes de los conquistadores que se avecindaron en la ciudad. Decir huanuqueño era lo mismo que decir noble a nativitate. En una palabra, sin tener una sagrada pena de Covadonga, eran los vizcaínos y asturianos de la América.

Lo que escrito llevo, a Dios gracias no puede herir la delicadeza —253→ de los huanuqueños de hoy, que asaz republicanos son y harto saben dónde les ajusta el zapato, para no dárseles un pepinillo en escabeche de pergaminos y títulos de Castilla, y lanzas y medias anatas, y escudos y demás pamplinadas heráldicas.

Pero ¿a qué viene tanta parola? -me dirá el lector-. ¿Qué tienen que ver las bragas con la alcabala de las habas? ¿A qué hora asomara historia del refrán? Sin duda, señor cronista, que el chocolate está chirle y bate usted el molinillo para hacer espuma.

No, lector amigo. Esas líneas no son escritas a humo de pajas; pues sin ellas acaso quedaría un poco obscura la tradición popular. Y ahora vamos al cuento sin más rodeos, antes que alguno diga que me parezco al gaitero de Bujalance, a quien le dieron un maravedí porque tocase y le pagaron diez porque acabase.

Cuentan que por los años de 1620 vivía en la muy noble y muy leal ciudad de los Caballeros del León de Huánuco don Fermín García Gorrochano, noble, por supuesto, más que el Cid Campeador y los siete infantes de Lara. Por lo de García mostraba don Fermín escudo de armas: una garza de sable, en ademán de volar, en campo de plata; bordura de gules, con aspas de oro, y esta leyenda: De García arriba, nadie diga.

Habitaba nuestro hidalgo en el segundo piso de la casa contigua a la que hoy ocupa la prefectura. La fábrica no estaba aún terminada, y en el salón existía un balconcillo sin balaustrada ni celosía.

Este balconcillo es hoy mismo en Huánuco un monumento histórico, como en París la famosa ventana a la que se asomara el sandio predecesor de Enrique IV para hacer la señal de dar principio a la matanza de hugonotes en la tremenda noche de la Saint-Barthelemy.

Era el don Fermín lo que se llama un pisaverde muy pagado de su personita y que echaba bocanadas de sangre azul. Rico y noble, no pensaba más que en aventuras amorosas, y parece que en ellas lo acompañaba la fortuna de César o de Alejandro para otro género de conquistas.

En cierto día traíalo preocupado una cita, de aquellas a las que no puede enviarse un alter ego, para la hora en que nuestros abuelos acostumbraban echar la siesta.

Desde las ocho de la mañana andaba su criado persiguiendo al barbero Higinio; que quien va a cosechar los primeros pámpanos, mirtos y laureles en la heredad de Venus, ha de presentarse limpio de pelos y bien acicalado. La forma entra por mucho en las cuestiones de Estado y en las del dios Cupido.

—254→Pero al maldito barbero habíale acudido aquel día más obra que a escribano de hacienda en tiempo de crisis y quiebras mercantiles.

Tenía que poner sanguijuelas a un fraile, sinapismos a una damisela, sacar un raigón a la mujer del corregidor, afeitar a un cabildante, hacer la corona a un monago y cortar las trenzas a una muchacha mal inclinada. ¡Vaya si tenía trajín!

-Dígale a su merced que, en acabando de plantarle unas ventosas a la sobrina del cura, me tendrá a su mandato -contestó el barberillo a una de las requisitorias del fámulo.

«No hay barbero mudo, ni cantor sesudo», dice el refrán.

Más tarde dijo:

-En cuanto termine de rapar al fiel de fechos y al veedor, soy con su merced.

-¡Y estos pelos -murmuraba el hidalgo-, que los traigo más crecidos que deuda de pobre en poder de usurero!

Y en estas y las otras, y en idas y venidas como en el juego de la corregüela, cátalo dentro, cátalo fuera, dieron las tres de la tarde, y se pasó para don Fermín la hora de la suspirada cita.

Era Higinio un indiecito bobiculto y del codo a la mano, y aunque hubiera sido un Goliath injerto en Séneca, para el caso daba lo mismo. Mayor honorario sacaba el infeliz de aplicar un parche o un clister que de jabonar una barba. Además, no podía sospechar que le corriera tanta prisa al hidalgo; que, a barruntarlo, acaso no habría andado remolona la navaja.

Cuando, sonadas ya las tres, no le quedó lavativa por echar ni parroquiano a quien servir, se encaminó muy suelto de huesos a casa de Gorrochano.

Esperábalo éste más furioso que berrendo en el redondel. Daba precipitados paseos por el salón, y de vez en cuando se detenía, creyendo sentir por la escalera al robado Fígaro.

-¡Si vendrá ese gorgojo -murmuraba- el día en que orinen las gallinas! ¡Por mi santo patrón, que se ha de acordar de mí el muy arrapiezo!

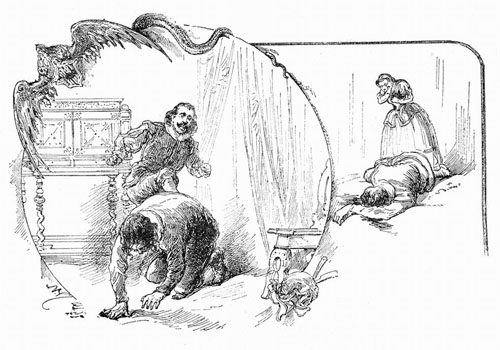

Al cabo presentose Higinio con el saco en que llevaba los trebejos del oficio. No bien estuvo al alcance de don Fermín cuando éste, sin decir «allá te lo espeto, Pericote Prieto» le arrimó una de coces y bofetones. El rapabarbas, aquí caigo, allá levanto, dio la vuelta al salón, danzando el baile macabro, hasta hallarse junto a la entornada puerta que comunicaba al desmantelado balconcillo.

En su conflicto, imaginose el pobrete que esa puerta comunicaría a otra habitación, y lanzose por ella, a tiempo que le alcanzaba en la rabadilla un soberano puntapié.

—255→Higinio cayó como pelota a la calle y se descalabró y quedó tendido como camisa al sol.

Una aristocrática española, vieja y desdentada, arsenal ambulante de pecados, lejos de desmayarse como lo habría hecho cualquier hembra de estos tiempos, exclamó:

|

«¡Para mi santiguada! ¡Buen consuelo de tripas!» -digo yo.

Y el muerto fue al hoyo, y la justicia ni chistó ni mistó, y los hidalgos del León de Huánuco dijeron pavoneándose: «Así aprenderá esta canalla a tener respetos con sus amos».

Y desde entonces quedó en el Perú como refrán la frase de la vieja:

|

—256→

Los huancas o indígenas del valle de Huancayo constituían a principios del siglo VI una tribu independiente y belicosa, a la que el inca Pachacutec logró, después de fatigosa campaña, someter a su imperio, aunque reconociendo por cacique a Oto Apu-Alaya y declarándole el derecho de transmitir título y mando a sus descendientes.

Prisionero Atahualpa, envió Pizarro fuerzas al riñón del país; y el cacique de Huancayo fue de los primeros en reconocer el nuevo orden de gobierno, a trueque de que respetasen sus antiguos privilegios. Pizarro, que a pesar de los pesares fue sagaz político, apreció la conveniencia del pacto; y para más halagar al cacique e inspirarle mayor confianza, se unió a él por un vínculo sagrado, llevando a la pila bautismal, en calidad de padrino, a Catalina Apu-Alaya, heredera del título y dominio.

El pueblo de San Jerónimo, situado a tres leguas castellanas de Huancayo y a tres kilómetros del hospital8 de Ocopa, era por entonces cabeza del cacicazgo.

Catalina Huanca, como generalmente es llamada la protagonista de esta leyenda, fue mujer de gran devoción y caridad. Calcúlase en cien mil pesos ensayados el valor de los azulejos y maderas que obsequió para la fábrica de la iglesia y convento de San Francisco; y asociada al arzobispo Loayza y al obispo de la Plata fray Domingo de Santo Tomás, edificó el convento de Santa Ana. En una de las salas de este santo asilo contémplase el retrato de doña Catalina, obra de un pincel churrigueresco.

Para sostenimiento del hospital, dio además la cacica fincas y terrenos de qué era en Lima poseedora. Su caridad para con los pobres, a los que socorría con esplendidez, se hizo proverbial.

En la real caja de censos de Lima estableció una fundación, cuyo producto debía emplearse en pagar parte de la contribución correspondiente a los indígenas de San Jerónimo, Mito, Orcotuna, Concepción, Cincos, Chupaca y Sicaya, pueblecitos inmediatos a la capital del cacicazgo.

Ella fue también la que implantó en esos siete pueblos la costumbre, que aún subsiste, de que todos los ciegos de esa jurisdicción se congreguen en la festividad anual del patrón titular de cada pueblo y sean vestidos y alimentados a expensas del mayordomo, en cuya casa se les proporciona además alojamiento. Como es sabido, en los lugares de la sierra —257→ esas fiestas duran de ocho a quince días, tiempo en que los ciegos disfrutan de festines, en los que la pacha-manca de carnero y la chicha de jora se consumen sin medida.

Murió Catalina Huanca en los tiempos del virrey marqués de Guadalcázar, de cerca de noventa años de edad, y fue llorada por grandes y pequeños.

Doña Catalina pasaba cuatro meses del año en su casa solariega de San Jerónimo, y al regresar a Lima lo hacía en una litera de plata y escoltada por trescientos indios. Por supuesto, que en todos los villorrios y caseríos del tránsito era esperada con grandes festejos. Los naturales del país la trataban con las consideraciones debidas a una reina o dama de mucho cascabel, y aun los españoles la tributaban respetuoso homenaje.

Verdad es que la codicia de los conquistadores estaba interesada en tratar con deferencia a la cacica que anualmente, al regresar de su paseo a la sierra, traía a Lima (¡y no es chirigota!) cincuenta acémilas cargadas de oro y plata. ¿De dónde sacaba doña Catalina esa riqueza? ¿Era el tributo que la pagaban los administradores de sus minas y demás propiedades? ¿Era acaso parte de un tesoro que durante siglos, y de padres a hijos, habían ido acumulando sus antecesores? Esta última era la general creencia.

Cura de San Jerónimo, por los ataos de 1642, era un fraile dominico muy mucho celoso del bien de sus feligreses, a los que cuidaba así en la salud del alma como en la del cuerpo. Desmintiendo al refrán «el abad de lo que canta ganta», el buen párroco de San Jerónimo jamás hostilizó a nadie para el pago de diezmos y primicias, ni cobró pitanza por entierro o casamiento, ni recurrió a tanta y tanta socaliña de frecuente uso entre los que tienen cura de almas a quienes esquilmar como el pastor a los carneros.

¡Cuando yo digo que su paternidad era una avis rara!

Con tal evangélica conducta, entendido se está que el padre cura andaría siempre escaso de maravedises y mendigando bodigos, sin que la estrechez en que vivía le quitara un adarme de buen humor ni un minuto de sueño. Pero llegó día en que, por primera vez, envidiara el fausto que rodeaba a los demás curas sus vecinos. Por esto se dijo sin duda lo de

|

Fue el caso que, por un oficio del Cabildo eclesiástico, se le anunciaba que el ilustrísimo señor arzobispo don Pedro Villagómez acababa de nombrar un delegado o visitador de la diócesis.

—258→Y como acontece siempre en idéntico caso, los curas se prepararon para echar la casa por la ventana, a fin de agasajar al visitador y su comitiva.

Y los días volaban y a nuestro vergonzante dominico le corrían letanías por el cuerpo y sudaba avellanas cavilando en la manera de recibir dignamente la visita.

Pero por más que se devanaba la sesera, sacaba siempre en limpio que donde no hay harina todo es mohína y que de los codos no salen lonjas de tocino.

Reza el refrán que nunca falta quien dé un duro para un apuro; y por esta vez el hombre para el caso fue aquel en quien menos pudo pensar el cura; como si dijéramos, el último triunfo de la baraja humana, que por tal ha sido siempre tenido el prójimo que ejerce los oficios de sacristán y campanero de la parroquia.

Éralo de la de San Jerónimo un indio que apenas podía llevar a cuestas el peso de su partida de bautismo, arrugado como pasa, nada aleluyado y que apestaba a miseria a través de sus harapos.

Hízose en breve cargo de la congoja y atrenzos del buen dominico, y una noche, después del toque de queda y cubrefuego, acercose a él y le dijo:

-Taita cura, no te aflijas. Déjate vendar los ojos y ven conmigo, que yo te llevaré adonde encuentres más plata que la que necesitas.

Al principio pensó el reverendo que su sacristán había empinado el codo más de lo razonable; pero tal fue el empeño del indio y tales su seriedad y aplomo, que terminó el cura por recordar el refrán «del viejo el consejo y del rico el remedio» y por dejarse poner un pañizuelo sobre los ojos, coger su bastón, y apoyado en el brazo del campanero echarse a andar por el pueblo.

Los vecinos de San Jerónimo, entonces como hoy, se entregaban a Morfeo a la misma hora en que lo hacen las gallinas; así es que el pueblo estaba desierto como un cementerio y más obscuro que una madriguera. No había, pues, que temer importuno encuentro ni menos aún miradas curiosas.

El sacristán, después de las marchas y contramarchas necesarias para que el cura perdiera la pista, dio en una puerta tres golpecitos cabalísticos, abrieron y penetró con el dominico en un patio. Allí se repitió lo de las vueltas y revueltas, hasta que empezaron a descender escalones que conducían a un subterráneo.

El indio separó la venda de los ojos del cura, diciéndole:

-Taita, mira y coge lo que necesites.

El dominico se quedó alelado y como quien ve visiones; y a permitírselo —259→ sus achaques, hábito y canas, se habría, cuando volvió en sí de la sorpresa, echado a hacer zapatetas y a cantar:

|

Hallábase en una vasta galería, alumbrada por hachones de resina sujetos a las pilastras. Vio ídolos de oro colocados sobre andamios de plata y barras de este reluciente metal profusamente esparcidas por el suelo.

¡Pimpinela! ¡Aquel tesoro era para volver loco al Padre Santo de Roma!

Una semana después llegaba a San Jerónimo el visitador, acompañado de un clérigo secretario y de varios monagos.

Aunque el propósito de su señoría era perder pocas horas en esa parroquia, tuvo que permanecer tres días: tales fueron los agasajos de que se vio colmado. Hubo toros, comilonas, danzas y demás festejos de estilo; pero todo con un boato y esplendidez que dejó maravillados a los feligreses.

¿De dónde su pastor, cuyos emolumentos apenas alcanzaban para un mal puchero, había sacado para tanta bambolla? Aquello era de hacer perder su latín al más despierto.

Pero desde que continuó su viaje el visitador, el cura de San Jerónimo, antes alegre, expansivo y afectuoso, empezó a perder carnes como si lo chuparan brujas, y a ensimismarse y pronunciar frases sin sentido claro, como quien tiene el caletre fuera de su caja.

Llamó también y mucho la atención y fue motivo de cuchicheo al calor de la lumbre para las comadres del pueblo que desde ese día no se volvió a ver al sacristán ni vivo ni pintado, ni a tener noticia de él, como si la tierra se lo hubiera tragado.

La verdad es que en el espíritu del buen religioso habíanse despertado ciertos escrúpulos, a los que daba mayor pábulo la repentina desaparición del sacristán. Entre ceja y ceja clavósele al cura la idea de que el indio había sido el demonio en carne y hueso, y por ende regalo del infierno el oro y plata gastados en obsequiar al visitador y su comitiva. ¡Digo, si su paternidad tenía motivo y gordo para perder la chabeta!

Y a tal punto llegó su preocupación y tanto melancolizósele el ánimo, que se encaprichó en morirse, y a la postre le cantaron gori-gori.

En el archivo de los frailes de Ocopa hay una declaración que prestó —260→ moribundo sobre los tesoros que el diablo le hizo ver. El Maldito lo había tentado por la vanidad y la codicia.

Existe en San Jerónimo la casa de Catalina Huanca. El pueblo cree a pie juntillas que en ella deben estar escondidas en un subterráneo las fabulosas riquezas de la cacica, y aun en nuestros tiempos se han hecho excavaciones para impedir que las barras de plata se pudran o críen moho en el encierro.

Don Alonso de Leyva era un arrogante mancebo castellano, que por los años de 1640 se avecindó en Potosí en compañía de su padre, nombrado por el rey corregidor de la imperial villa.

Cargo fue éste tan apetitoso que en 1590 lo pretendió nada menos que el inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, aunque no recuerdo dónde he leído que no fue éste, sino el corregimiento de La Paz, el codiciado por el ilustre vate español. ¡Cuestión de nombre! A haber recompensado el rey los méritos del manco de Lepanto, enviándole al Perú como él anhelaba, es seguro que el Quijote se habría quedado en el tintero, y no tendrían las letras castellanas un título de legítimo orgullo en libro tan admirable. Véase, pues, cómo hasta los reyes con pautas torcidas hacen renglones derechos; que si ingrato e injusto anduvo el monarca en no premiar como debiera al honrado servidor, agradecerle hemos la mezquindad e injusticia, por los siglos de los siglos, los que amamos al galano y conceptuoso escritor y lo leemos y releemos con entusiasmo constante9.

—261→Era el don Alonso un verdadero hijo mimado, y por ello es de colegirse que andaría siempre por caminos torcidos Camorrista, jugador y enamoradizo, ni dejaba enmohecer el hierro, ni desconocía garito, ni era moro de paz con casadas o doncellas; que hombre fue nuestro hidalgo de muy voraz apetito y afectado de lo que se llama ginecomanía.

Así nadie se maravilló de saber que andaba como goloso tras cierta doña Elvira, esposa de don Martín Figueras, acaudalado vizcaíno, caballero de Santiago y veinticuatro de la villa, hombre del cual decíase lo que cuentan de un don Lope, que no era miel ni hiel ni vinagre ni arrope.

Que doña Elvira tenía belleza y discreción para dar y prestar, no hay para qué apuntarlo; que a ser fea y tonta no habría dado asunto a los historiadores. Algo ha de valer el queso para que lo vendan por el peso. Además, don Alonso de Leyva era mozo de paladar muy delicado, y no había de echar su fama al traste por una hembra de poco más o menos.

En paridad de verdad, fue para Elvirita para quien un coplero, entre libertino y devoto, escribió esta redondilla:

|

Pero es el caso que doña Elvira era mujer de mucho penacho y blasonaba de honrada. Palabras y billetes del galán quedaron sin respuesta, y en vano pasaba él las horas muertas, hecho un hesicate, dando vueltas en torno de la dama de sus pensamientos y rondando por esas aceras en acecho de ocasión oportuna para atreverse a un atrevimiento.

Al cabo persuadiose don Alonso, que no era ningún niño de la media almendra, de que no rendiría la fortaleza si no ponía de su parte ejército auxiliar, y acertó a propiciarse la tercería de una amiga de doña Elvira, «Dádivas quebrantan peñas» o lo que es lo mismo, «no hay cerradura donde es de oro la ganzúa»; y el de Leyva, que tenía empeñada su vanidad en el logro de la conquista, supo portarse con tanto rumbo, que la amiga empezó por sondear el terreno, encareciendo ante doña Elvira las cualidades, gentileza y demás condiciones del mancebo. La esposa de Figueras comprendió adónde iba a parar tanta recomendación, e interrumpiendo a la oficiosa panegirista, la dijo:

Si vuelves a hablarme de ese hombre cortamos pajita, que oídos de mujer honrada se lastiman con conceptos de galanes.

«A santo enojado, con no rezarle más está acabado». Pasaron meses y la amiga no volvió a tomar en boca el nombre del galán. La muy marrullera concertaba con don Alonso el medio de tender una red a la virtud de —262→ la orgullosa dama, que «donde no valen cuñas aprovechan uñas», y no era el de Leyva hombre de soportar desdenes.

Una mañana recibió doña Elvira este billetito, que copiamos subrayando los provincialismos:

«Elvirucha viditay: sabrás como el dolor de ijada me tiene sin salir de mi dormida. Por eso no puedo llevarte, como te ofrecí ayer, las ricas blondas y demás porquerías que me han traído de Lima, y que están haciendo raya entre las mazamorreras. Pero si quieres verlas ven, que te espero, y de paso harás una obra de misericordia visitando a tu Manuelay».

Doña Elvira, sin la menor desconfianza, fue a casa de Mamela.

Precisamente eso queríamos los de a caballo... ¡que saliese el toro a la plaza!

Era Mamela una mujercita obesa, y como aquella por quien escribió un poeta:

|

Presumimos que más que el deseo de ver a la doliente amiga, fue la curiosidad que en todas las hijas de Eva inspiran los cintajos, telas y joyas, lo que impulsó a la visitante. De seguro que la simbólica manzana del paraíso fue un traje de seda u otra porquería por el estilo.

Y a propósito de esta palabra que se usa muy criollamente, ¿háceles a ustedes gracia oírla en lindísimas bocas?

Va una limeña a tiendas, encuentra a una amiga, es de cajón esta frase:

-Hija, estoy gastando la plata en porquerías.

Se atraganta una niña de dulces, hojaldres y pastas, y no faltan labios de caramelo que digan:

-¡Cómo no se ha de enfermar esta muchacha, si no vive más que comiendo porquerías!

¡Uf, qué asco!

Lectoras mías, llévense de mi consejo y destierren la palabrita malsonante. Perdonen el sermoncito cuaresmal, y dejándonos de mondar nísperos, sigamos con el interrumpido relato.

Manuela recibió la visita, acostada en su lecho, y después de un rato de charla femenil sobre la eficacia de los remedios caseros, dijo aquélla:

-Si quieres ver esas maritatas, las hallarás sobre la mesa del otro cuarto.

—263→Doña Elvira pasó a la habitación contigua, y la puerta se cerró tras ella.

Ni yo ni el santo sacerdote que consignó en sus libros esta historia fuimos testigos de lo que pasaría a puerta cerrada; pero una criada, larga de lengua, contó en secreto al sacristán de la parroquia y a varias comadres del barrio, que fue como publicarlo en la Gaceta, que doña Elvira salió echando chispas, y que al llegar a su domicilio, sufrió tan horrible ataque de nervios que hubo necesidad de que la asistiesen médicos.

Barrunto que por esta vez había resultado sin sentido el refrancito aquel que dice: «a olla que hierve, ninguna mosca se atreve».

La esposa de don Martín Figueras, juró solemnemente vengarse de los que la habían agraviado; y para asegurar el logro de su venganza, principió por disimular su enojo para con la desleal amiga y fingió reconciliarse con ella y olvidar su felonía.

Una tarde en que Manuela estaba ligeramente enferma, doña Elvira la envió un plato de natillas. Afortunadamente para la proxeneta no pudo comerlas en el acto, por no contrariar los efectos de un medicamento que acababan de propinarla, y guardó el obsequio en la alacena.

A las diez de la noche sacó Manuela el consabido dulce, resuelta a darse un hartazgo, y quedó helada de espanto. En las natillas se veía la nauseabunda descomposición que produce un tósigo. De buena gana habría la tal alborotado el cotarro; pero como la escarabajeaba un gusanillo la conciencia, resolvió callar y vivir sobre aviso.

En cuanto a don Alonso de Leyva, tampoco las tenía todas consigo y andaba más escamado que un pez.

Hallábase una noche en un garito, cuando entraron dos matones, y él instintivamente concibió algún recelo. Los dados le habían sido favorables, y al terminarse la partida se volvió hacia los individuos sospechosos y alargándoles un puñado de monedas, les dijo:

-¡Vaya, muchachos! Reciban barato y diviértanse a mi salud.

Los malsines acompañaron al de Leyva y le confesaron que doña Elvira los había comisionado para que lo cosiesen a puñaladas, pero que ellos no tenían entrañas para hacer tamaña barbaridad con tan rumboso mancebo.

Desde ese momento, don Alonso los tomó a su servicio para que le guardasen las espaldas y le hiciesen en la calle compañía, marchando a regular distancia de su sombra. Era justo precaucionarse de una celada.

Ítem, escribió a su víctima una larga y expresiva carta, rogándola perdonase la villanía a que lo delirante de su pasión lo arrastrara. Decíala —264→ además que si para desagravio necesitaba su sangre toda, no la hiciese verter por el puñal de un asesino, y terminaba con esta apasionada promesa: «Una palabra tuya, Elvira mía, y con mi propia espada me atravesaré el corazón».

Convengamos en que el don Alonso era mozo de todo juego, y que sabía, por lo alto y por lo bajo, llevar a buen término una conquista; que como reza el cantarcillo:

|

Frustrada la doble venganza que se propuso doña Elvira, se la desencapotaron los ojos; lo que equivale a decir que, sin haberla refrescado con agua de la famosa fuente cuyana, pasó su alma a experimentar el sentimiento opuesto al odio. ¡Misterios del corazón!

Tal vez la apasionada epístola del galán sirvió de combustible para avivar la hoguera. Sea de ello lo que fuere, que yo no tengo para qué meterme en averiguarlo, la verdad es que el hidalgo y la dama tuvieron diaria entrevista en casa de Manuela y se juraron amarse hasta el último soplo de vida. Por eso, sin duda, se dijo «quien te dio la hiel te dará la miel».

Por supuesto, que no volvió entre ellos a hablarse de lo pasado. «A cuentas viejas, barajas nuevas».

Pero los entusiastas amantes se olvidaban de que en Potosí existía un hombre llamado don Martín Figueras, el cual la echaba de celoso, quizá, como dice el refrán, «no tanto por el huevo sino por el fuero». Al primer barrunto que éste tuvo de que un cirineo lo ayudaba a cargar la cruz, encerró a su mujer en casita, rodeola de dueñas y rodrigones, prohibiola hasta la salida al templo en los días de precepto y forzola a que estuviese en el estrado mano sobre mano como mujer de escribano.

Decididamente don Martín Figueras era el Nerón de los maridos, un tirano como ya no se usa. No era para él la resignación virtud con la que se gana el cielo. A él no le venía de molde esta copla:

|

El hombre era de la misma pasta de aquel que fastidiado de oír a su conjunta gritar a cada triquitraque y como quien en ello hace obra de —265→ santidad: «¡Soy muy honrada! ¡soy muy honrada!, ¡como yo hay pocas!, ¡soy muy honrada!», la contestó: «Hija mía, a Dios que te lo pague, que a mi cuenta no está el premiarlo si lo eres, sino el castigarlo si lo dejares de ser».

Don Alonso no se conformó con la forzada abstinencia que le imponían los escrúpulos de un Orestes; y cierta noche, entre él y los dos matones, le plantaron a don Martín tres puñaladas que no debieron ser muy limpias, pues el moribundo tuvo tiempo para acusar como a su asesino al hijo del corregidor.

-Si tal se prueba -dijo irritado su señoría, que era hombre de no partir peras con nadie en lo tocante a su cargo-, no le salvará mi amor paternal de que la justicia llene su deber degollándolo por mano del verdugo; que el que por su gusto se traga un hueso, hácelo atenido a su pescuezo.

Los ministriles se pusieron en movimiento, y apresado uno de los rufianes cantó de plano y pagó su crimen en la horca; que la cuerda rompe siempre por lo más delgado.

Entretanto don Alonso escapó a uña de caballo, y doña Elvira se fue a Chuquisaca y se refugió en la casa materna.

Probablemente algún cargo serio resultaría contra ella en el proceso, cuando las autoridades del Potosí libraron orden de prisión, encomendando su cumplimiento al alguacil mayor de Chuquisaca.

Presentose éste en la casa, con gran cortejo de esbirros, e impuesta la madre de lo que solicitaban, se volvió a doña Elvira y la dijo:

-Niña, ponte el manto y sigue a estos señores; que si inocente estás, Dios te prestará su amparo.

Entró Elvira en la recámara y habló rápidamente con su hermana. A poco salió una dama, cubierta la faz con el rebocillo, y los corchetes la dieron escolta de honor.

Así caminaron seis cuadras, hasta que, al llegar a la puerta de la cárcel, la dama se descubrió y el alguacil mayor se mesó las barbas, reconociéndose burlado. La presa era la hermana de doña Elvira.

La viuda de don Martín Figueras no perdió minuto, y cuando regresó la gente de justicia en busca de la paloma, ésta se hallaba salva de cuitas en el monasterio de monjas, asilo inviolable en aquellos tiempos.

Don Alonso pasó por Buenos Aires a España. Rico, noble y bien relacionado, defendió su causa con lengua de oro, y como era consiguiente, alcanzó cédula real que a la letra así decía:

—266→En seguida pasó a Roma; y haciendo uso de los mismos sonantes e irrefutables argumentos, obtuvo licencia para contraer matrimonio con la viuda del veinticuatro de Potosí.

Pero don Alonso no pudo hacer que el tiempo detuviese su carrera, y gastó tres años en viajes y pretensiones.

Doña Elvira ignoraba las fatigas que se tomaba su amante; pues aunque éste la escribió informándola de todo, o no llegaron a Chuquisaca las cartas, en esa época de tan difícil comunicación entre Europa y América, o como presume el religioso cronista que consignó esta historia, las cartas fueron interceptadas por la severa madre de doña Elvira, empeñada en que su hija tomase el velo para acallar el escándalo a que su liviandad diera motivo.

Don Alonso de Leyva llegó a Chuquisaca un mes después de que el solemne voto apartaba del mando a su querida Elvira.

Añade el cronista que el desventurado amante se volvió a Europa y murió vistiendo el hábito de los cartujos.

¡Pobrecito! Dios lo haya perdonado... Amén.

Dice la historia que dominicos, franciscanos y mercenarios anduvieron al morro durante un cuarto de siglo, disputándose la antigüedad en el Perú.

Los dominicos sostenían que a ellos les correspondía tal honor, no sólo porque tal dijo fray Reginaldo Pedraza, que vino al Perú junto con fray Vicente Valverde, de siniestra recordación, sino porque el marqués Pizarro así lo reconoció cuando fundara la cofradía de la Vera Cruz.

Los mercenarios argüían que habiendo sido el padre Antonio Bravo —267→ quien celebró en Lima la primera misa, claro era como el agua que a ellos tocaba la antigüedad, y que si Pizarro no había querido reconocerlo así, su voto no pesaba en la balanza; pues cometió tamaña injusticia por vengarse de los hijos de Nolasco, que no pertenecieron a su parcialidad, sino a la de Almagro el Viejo.

En cuanto a los franciscanos, no hacían más que sonreír, y sin armar alboroto enseñaban a los fieles una bula pontificia que les otorgaba la tan reñida antigüedad, atendiendo a que fray Marcos de Niza, sacerdote seráfico, se encontró en Cajamarca cuando la captura de Atahualpa y contribuyó a su conversión al cristianismo. Y pues lo dijo el Papa, que no puede engañarse ni engañarnos, punto en boca y san se acabó.

Al fin casáronse dominicos, mercenarios y franciscanos de tan pueril quisquilla, y echando tierra sobre ella, se confabularon para impedir que otras religiones fundasen convento en Lima. Los primeros con quienes tuvieron que romper lanzas fueron los agustinos; pero ¡con buenos gallos se las habían! Los discípulos del santo obispo de Hipona se ampararon de tales padrinos y diéronse10 tan buenas trazas y manejaron las cosas al pespunte y con tanta reserva, que todo fue para ellos soplar y hacer lunetas. Los adversarios, no hallando por dónde hincarles diente, tuvieron que tragar saliva y resignarse.

En 1568, año en que hubo poste de langostas, nos cayeron como llovidos de las nubes los jesuitas, que apoyados por el virrey y por los agustinos y combatidos por la demás frailería, empezaron a levantar templo, y pian piano se adueñaron de las conciencias y de grandes riquezas temporales.

La rivalidad entre dominicos y jesuitas era de antigua data en el orbe cristiano, y muchos libros se escribieron por ambas partes en pro y en contra de la manera como los dominicos definían la Concepción de María. La guerra de epigramas era también sostenida con habilidad. Los dominicos compusieron este epigramático juego de palabras:

Si cum jesuitis itis, nunquam cum Jesu itis: al que contestaron los hijos de San Ignacio de Loyola con un ingeniosísimo retruécano:

Si cum dominicanis canis, nunquam cum Domino canis.

Cuentan que el padre Esteban Dávila (que fue uno de los cinco enviados por San Francisco de Borja, torcer general de la Compañía, para fundar convento en Lima bajo la dirección del padre Ruiz de Portillo) tenía una de dimes y diretes con fray Diego Angulo, comendador de la Merced y sucesor del famoso fray Miguel Orenes eu su tercer período de mando. El comendador Angulo tenía el cabello de un rubio azafranado, y fijándose en esta circunstancia, le dijo el jesuita:

-Rubicundus erat Judas.

—268→A lo que el mercenario contestó sin retardo:

-Et de societate Jesu.

Agudísima respuesta que dejó aliquebrado al padre Dávila.

En cuanto a la enemistad de franciscanos y jesuitas en América, la causa era que ambas órdenes aspiraban al predominio en la reducción de infieles y establecimiento de misiones.

De repente se vio con sorpresa que «matón y gato comían en un plato»; o lo que es lo mismo, que jesuitas y franciscanos se pusieron a partir de un confite, y que se visitaban y había entre ellos comercio de finezas y cortesías, a la par que alianza ofensiva y defensiva contra las otras comunidades. Mucho, muchísimo he rebuscado en cronistas y papeles viejos la causa de tan súbito cambio, y cuando ya desesperanzado de saberla hablé anoche sobre el particular con mi amigo don Adeodato de la Mentirola, aquel que de historia patria sabe cómo y dónde el diablo perdió el poncho, el buen señor soltó el trapo a reír diciéndome:

-¡Hombre, en qué poca agua se ahoga usted! Pues sobre el punto en cuestión, oiga lo que me contó mi abuela, que Dios haya entre santos.

-¿Es cuento o sucedido histórico?

-Llámelo usted como quiera; pero ello ha de ser verdad, que mi abuela no supo inventar ni mentir, que no era la bendita señora de la pasta de que se hacen hogaño periodistas y ministros.

Armé un cigarrillo, repantigueme en la butaca y fui todo oídos para no perder sílaba del relato que van ustedes a conocer.

Érase que se era, que en buena hora sea; el bien que se venga a pesar de Menga, y si viene el mal, sea para la manceba del abad; frío y calentura para la moza del cura, y gota coral para el rufo tal por cual, como diz que dio comienzo Avellaneda o el mejicano Alarcón a un libro que, valgan verdades, no he tenido coraje para leer, que allá por los años 1615 existía a la entrada de un pueblecito, en la jurisdicción de Huamanga, una doña Pacomia, vieja tan vieja que pasar podía por contemporánea de las cosquillas, la cual vieja ejercía los importantísimos y socorridos cargos de tambera (léase dueña de posada), bruja y (con perdón sea dicho) zurcidora de voluntades.

Hacíanla compañía sus hijas, cuatro mozas de regular ver y mediano palpar, hembras de muy equívoca honestidad, y tan entendidas como la que las llevó en el vientre en preparar filtros amorosos con grasa de culebra, sangre de chivo, sesos de lechuza, enjundia de sapo y zumo de cebollas estrujadas a la hora que la luna entra en conjunción. Para decirlo —269→ todo, sépase que las mozuelas eran para los mozalbetes del villorrio cuatro pilitas de agua bendita... envenenada.

Las tales pécoras pasaban sus ratos de ocio tan alegremente como era posible pasarlos en un lugarejo de la sierra cantando yaravíes y bailando cachua al son de un pésimo rabel, tocado por un indio viejo, sacristán de la parroquia y compadre de doña Pacomia.

Hallábanse así entretenidas a la caída de una tarde de verano en la sala de la posada, cuando llegaron al corredor o panecillo, caballeros en guapas mulas tucumanas, dos frailes y un lego franciscanos, salidos de Lima con destino al convento del Cuzco.

La vieja, que en este momento se ocupaba en clavetear con alfileres un muñequito de trapo dentro del cual había puesto a guisa de alma un trozo de rabo de lagartija, abandonó tan interesante faena, y después de guardar el maniquí bajo una olla de la cocina, salió presurosa a recibir a los huéspedes.

-Apéense sus reverencias, que en esta su casa, aunque me esté mal el decirlo, serán tratados como obispos.

-Dios le pague, hermanita, la caridad -contestó el lego.

Desmontaron los frailes, y las muchachas cesaron el jaleo, revelando en un mohín nada mono el disgusto que las causaba verse interrumpidas en el jolgorio.

Notolo el más caracterizado de los franciscanos y las dijo:

-Prosigan, hijitas, sin acholarse por nosotros, que no a turbar tan honesta diversión somos venidos.

-Pues con permiso de su paternidad -contestó la más ladina de las hembras-, siga la cuerda, ño Cotagaita.

Y las cuatro aprendices de brujería y malas artes continuaron cachuando con mucho desparpajo, mientras Pacomia atendía a los huéspedes con algunos matecillos de gloriado bien cargadito.

Como aderezado por la bruja, pronto empezó a hacerles efecto el gloriadito. Sus paternidades reverendas sintieron calorcillo en la sangre, los pies les bailaban solos, y la cabeza se les alborotó por completo. Uno de ellos, no pudiendo resistir más al maligno tentador que con el licor se le metiera en el cuerpo, lanzose entre las mozas y cogió pareja diciendo:

-¡Ea, muchachas! También el santo rey David echaba una cana al aire, que en el danzar no hay peligro si la intención no es libidinosa.

El otro franciscano, por no ser menos que su compañero, se entusiasmó también y echose a bailar gritando:

-¡Escobille, padre maestro, escobille como yo!

El lego, que voluntariamente se había dado de alta en la banda de música, tamborileaba sobre la puerta.

—270→De pronto advirtió éste que tres jinetes se dirigían a la posada. Reconociolos y dio aviso a sus superiores que abandonaran en el acto las parejas, y raspahilando se escondieron en otra habitación.

Los nuevos huéspedes eran tres padres de la Compañía de Jesús que, como los franciscanos, iban también camino del Cuzco. A fuer de corteses dijeron a las bailarinas que no eran venidos a aguar la fiesta y que podían continuar, mientras ellos en un rinconcito de la sala leían su breviario.

Ellas no eran sordas para hacerse repetir la autorización, y siguió la cachua sin que los padres alzasen ojo del libro.

Entretanto doña Pacomia hacía beber a los jesuitas del mismo brebaje que administrara a los franciscanos, y tan sabroso hubieron de encontrarlo que menudearon tragos hasta perder los estribos del juicio y tomar pareja. Y tanto y tanto se entusiasmaron los hijos de Loyola, que al poner fin a un cachete, exclamaron en coro:

-¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!

Cuando los franciscanos oyeron grito tan subversivo, se les sulfuró la bilis y resolvieron echarlo todo a doce si volvía a repetirse.

-Santo y bueno es vivar a Dios Hijo -se dijeron-. Pero qué, ¿San Francisco es nadie? ¿No es también persona? Estos jesuitas son unos egoístas de marca, y es imposible que transija con ellos un buen franciscano que tenga sangre en el ojo.

Por desgracia, o por fortuna, bailose otro cachete, y al repetir los jesuitas su acostumbrada exclamación de «¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!», agotose la humildad y paciencia de los franciscanos que, abandonando el escondite, se lanzaron en mitad del corro, gritando como poseídos «¡Y el Seráfico también! ¡Y el Seráfico también!».

Y aquí tiene usted, mi amigo, el cómo y el porqué jesuitas y franciscanos echaron pelillos al agua y se unieron como uña y dedo; pues cuando se desvaneció en sus cerebros el gloriado de la bruja, entraren en cuentas con la conciencia y sacaron en limpio que les convenía dejarse de rivalidades y ser grandes amigotes, única manera de impedir que alguna de las partes contrincantes soltase lengua, llegando así a imponerse el mundo de que, como humanos, habían tenido su cuartito de hora de fragilidad.