—23→

Acabo de referir que uno de los tres primeros olivos que se plantaron en el Perú fue reivindicado por un prójimo chileno, sobre el cual recayó por el hurto nada menos que excomunión mayor, recurso terrorífico merced al cual años más tarde restituyó la robada estaca, que a orillas del Mapocho u otro río fuera la fundadora de un olivar famoso.

Cuando yo oía decir aceituna, una, pensaba que la frase no envolvía malicia o significación, sino que era hija del diccionario de la rima o de algún quídam que anduvo a caza de ecos y consonancias. Pero ahí verán ustedes que la erré de medio a medio, y que así aquella frase como esta otra: aceituna, oro es una, la segunda plata y la tercera mata, son frases que tienen historia y razón de ser.

Siempre se ha dicho por el hombre que cae generalmente en gracia o que es simpático: Éste tiene la suerte de las aceitunas, frase de conceptuosa profundidad, pues las aceitunas tienen la virtud de no gustar ni disgustar a medias, sino por entero. Llegar a las aceitunas era también otra locución con la que nuestros abuelos expresaban que había uno presentádose a los postres en un convite o presenciado sólo el final de una fiesta. Aceituna zapatera llamaban a la oleosa que ha perdido color y buen sabor y que por falta de jugo empieza a encogerse. Así decían por la mujer hermosa a quien los años o los achaques empiezan a desmejorar: «Estás, hija, hecha una aceituna zapatera». Probablemente los cofrades de San Crispín no podían consumir sino aceitunas de desecho.

Cuentan varios cronistas, y citaré entre ellos al padre Acosta, que es el que más a la memoria me viene, que a los principios, en los grandes banquetes y por mucho regalo y magnificencia, se obsequiaba a cada comensal con una aceituna. El dueño del convite, como para disculpar una mezquindad que en el fondo era positivo lujo, pues la producción era escasa y carísima, solía decir a sus convidados: caballeros, aceituna, una. Y así nació la frase.

Ya en 1565, y en la huerta de don Antonio de Ribera, se vendían cuatro aceitunas por un real. Este precio permitía a un anfitrión ser rumboso, y desde ese año eran tres las aceitunas asignadas para cada cubierto.

Sea que opinasen que la buena crianza exige no consumir toda la ración del plato, o que el dueño de la casa dijera, agradeciendo el elogio que hicieran de las oleosas: Aceituna, oro es una, dos son plata y la tercera mata, ello es que la conclusión de la coplilla daba en qué cavilar a —24→ muchos cristianos que, después de masticar la primera y segunda aceituna, no se atrevían con la última, que eso habría equivalido a suicidarse a sabiendas. «Si la tercera mata, dejémosla estar en el platillo y que la coma su abuela».

Andando los tiempos vinieron los de ño Cerezo, el aceitunero del Puente, un vejestorio que a los setenta años de edad dio pie para que le sacasen esta ingeniosa y epigramática redondilla:

|

Como iba diciendo, en los tiempos de Cerezo era la aceituna inseparable compañera de la copa de aguardiente; y todo buen peruano hacía ascos a la cerveza, que para amarguras bastábanle las propias. De ahí la frase que se usaba en los días de San Martín y Bolívar para tomar las once (hoy se dice lunch, en gringo): «Señores, vamos a remojar una aceitunita».

Y ¿por qué -preguntará alguno- llamaban los antiguos las once al acto de echar después del mediodía un remiendo al estómago? ¿Por qué?

|

Gracias a Dios que hoy nadie nos ofrece ración tasada y que hogaño nos atracamos de aceitunas sin que nos asusten frases. ¡Lo que va de tiempo a tiempo!

Hoy también se dice: aceituna, una; mas si es buena, una docena.

—25→

Cuentan las crónicas, para probar que el arzobispo Loayza tenía sus ribetes de mozón, que había en Lima un clérigo extremadamente avaro, que usaba sotana, manteo, alzacuello y sombrero tan raídos, que hacía años pedían a grito herido inmediato reemplazo. «En arca de avariento, el diablo está de asiento», como reza el refrán.

Su ilustrísima, que porfiaba por ver a su clero vestido con decencia, llamolo un día y le dijo:

-Padre Godoy, tengo una necesidad y querría que me prestase una barrita de plata.

El clérigo, que aspiraba a canonjía, contestó sin vacilar:

-Eso, y mucho más que su ilustrísima necesite, está a su disposición.

-Gracias. Por ahora me basta con la barrita, y Ribera, mi mayordomo, irá por ella esta tarde.

Despidiose el avaro contentísimo por haber prestado un servicio al señor Loayza, y viendo en el porvenir, por vía de réditos, la canonjía magistral cuando menos.

Ocho días después volvía Ribera a casa del padre Godoy, llevando un envoltorio bajo el brazo, y le dijo:

-De parte de su ilustrísima le traigo estas prendas.

El envoltorio contenía una sotana de chamalote de seda, un manteo de paño de Segovia, un par de zapatos con hebilla dorada, un alzacuello de crin y un sombrero de piel de vicuña.

El padre Godoy brincó de gusto, vistiose las flamantes prendas, y encaminose al palacio arzobispal a dar las gracias a quien con tanta liberalidad lo aviaba, pues presumía que aquello era un agasajo o angulema del prelado agradecido al préstamo.

-Nada tiene que agradecerme, padre Godoy -le dijo el arzobispo-. Véase con mi mayordomo para que le devuelva lo que haya sobrado de la barrita; pues como usted no cuidaba de su traje, sin duda porque no tenía tiempo para pensar en esa frivolidad, yo me he encargado de comprárselo con su propio dinero. Vaya con Dios y con mi bendición.

Retirose mohíno el padre, fuese donde Ribera, ajustó con él cuentas, y halló que el chamalote y el paño importaban un dineral, pues el mayordomo había pagado sin regatear.

Al otro día, y después de echar cuentas y cuentas para convencerse de —26→ que en el traje habrían podido economizarse dos o tres duros, volvió Godoy donde el arzobispo y le dijo:

-Vengo a pedir a su ilustrísima una gracia.

-Hable, padre, y será servido a pedir de boca.

-Pues bien, ilustrísimo señor. Ruégole que no vuelva a tomarse el trabajo de vestirme.

Que Ursulita tenía el diablo en el cuerpo, era poco menos que punto de fe para su ilustrísima don fray Jerónimo de Loayza, primer arzobispo de Lima.

La tal muchacha vestía hábito de beata tercera, y unas veces alardeaba exaltado misticismo, y otras se volvía más desvergonzada que un carretero.

Un cirujano romancista dijo que la enfermedad de la damisela se curaba con marido; pero el confesor, que de fijo debía saber más que el galeno, sostuvo que los malos habían constituido su cuartel general en el cuerpo de aquélla, y por ende corría prisa enviarlos con la música a otra parte.

Para lograr este fin, sacaron una mañana a Ursulita de su casa, y seguida de una turba de muchachos y curiosos la condujeron sacristanes y monacillos a la catedral. Un canónigo, hombre entendido en esto de ponerle al demonio la ceniza en la frente, ensartó muchos latines y gastó una alcuza de aceite y media pipa de agua bendita, haciendo un exorcismo en toda regla. ¡Pero ni por esas! Ya se ve, la chica era casa habitada por una legión de espíritus malignos, más reacios para cambiar de domicilio que un ministro para renunciar la cartera. Cierto amigo mío diría que Úrsula era un manojito de nervios.

Mientras más conjuraba el canónigo, más contorsiones hacía la mocita, echando por esa boca sapos y sabandijas.

Cansose, al fin, el exorcista y se declaró vencido. Entonces su ilustrísima se decidió a luchar a brazo partido con el rey de los infiernos, y mandó que llevasen a Ursulita a la capilla del hospital de Santa Ana, recientemente fundado. Su ilustrísima quiso ver si Carrampempe era sujeto de habérselas con él.

El señor Loayza perdió su tiempo y, desalentado, arrojó el hisopo.

—27→Cuenta el cronista Meléndez en su Tesoro de Indias que el demonio habría quedado victorioso si el dominico fray Gil González no se hubiera metido en el ajo. Estos dominicos son gente para atajarle el resuello a cualquiera; y Satanás, para el padre González, era, como si dijéramos, un mocoso a quien se hace entrar en vereda con un palmetazo y tres azoticos.

Visitando su paternidad, que era un fraile todavía mozo y gallardo, al arzobispo, éste contole la desazón que traía en el alma porque Cachano, no sólo se había burlado del canónigo, sino hecho irrisión del báculo y mitra pastorales.

Sonriose el dominico y dijo:

-Mándemela su señoría por unas horitas a mi convento, y poco he de poder o he de sacarle el quilo al diablo.

Aceptó el arzobispo la propuesta, y Ursulita fue encerrada, a pan y agua, en una celda en la que sólo entraba el fraile exorcista.

Dice Meléndez que el padre Gil la amenazó con sacarle el diablo a azotes; que el maligno tembló ante la deshonra de la azotaina, y que cuando ya lo tuvo más dócil que la cera, trasladaron a la endemoniada a la capilla de San Jerónimo, donde ésta confesó que no había tal diablo de por medio, sino que todo había sido fingimiento para mantener no sé qué relaciones pecaminosas con un prójimo.

Yo no sé ni mi paisano Meléndez, que es tan minucioso para otras cosas, lo explica, cómo le sacaría el padre Gil a la Ursulita el demonio del cuerpo; pero concluye el ya citado y muy respetable cronista con una noticia que me deja bizco y boquiabierto.

A los nueve meses de exorcizada por fray Gil, dio a luz la Ursulita...

-¿Un libro?

-No, señor..., ¡un diablito!

El padre Calancha y otros cronistas dan como acaecido en Potosí por los años de 1550 un suceso idéntico al que voy a referir; pero entre los cuzqueños hay tradición popular de que la ciudad del Sol sirvió de teatro al acontecimiento. Sea de ello lo que fuere, es peccata minuta lo del lugar de la acción, y bástame que el hecho sea auténtico para que me lance sin escrúpulo a llenar con él algunas cuartillas de papel.

—28→Fue Mancio Sierra de Leguízamo, natural de Pinto, a inmediaciones de Madrid, un guapo soldado con todos los vicios y virtudes de su época, pero con un admirable fondo de rectitud.

Cuando Pizarro se dirigió a Cajamarca para apoderarse traidoramente de la persona de Atahualpa, quedó Leguízamo en Piura entre los pocos hombres de la guarnición. Por eso no figura su nombre en la repartición que el 17 de junio de 1533 se hizo del rescate del inca.

Al apoderarse los españoles del Cuzco y saquear el templo sagrado, cúpole a Leguízamo ser dueño del famoso sol de oro; pero tal era el desenfreno de esa soldadesca, que aquella misma noche jugó y perdió a un golpe de dados la valiosísima alhaja. Desde entonces quedó como refrán esta frase que se aplica a los incorregibles: Es capaz de jugar el sol por salir.

Sin embargo, siempre que el cabildo del Cuzco le honraba con una vara de regidor, olvidaba su pasión por el juego. En punto a moralidad, Mancio Sierra podía entonces ser citado como ejemplo; pero cuando dejaba de ser autoridad, volvía a manosear la baraja y a dar rienda suelta a su antiguo vicio.

Leguízamo evitó comprometerse en las contiendas civiles, y a esta conducta mañosa y prescindente debió acaso ser el único de los conquistadores que no tuvo fin trágico. Como él mismo lo dice en su testamento, fechado en el Cuzco el 13 de septiembre de 1559, con él moría el último de los compañeros de Pizarro. En ese curioso documento, que corre en la Crónica agustina y del que Prescott publica un trozo, Leguízamo enaltece el gobierno patriarcal de los incas y las virtudes del pueblo peruano, dejando muy malparada la moralidad de los conquistadores.

Leguízamo murió de médicos (o de enfermedad, que da lo mismo) y tan devotamente como cumplía a un cristiano rancio; pues la Parca cargó con él cuando contaba ochenta eneros, largos de talle.

Mancio Sierra de Leguízamo, según aparece del primer libro del cabildo o ayuntamiento del Cuzco, fue uno de los cuarenta vecinos que en 4 de agosto de 1534 hicieron a la corona un donativo de treinta mil pesos en oro y trescientos mil marcos de plata. Consignamos esta circunstancia para que el lector se forme idea de la riqueza y posición a que había alcanzado en breve el hombre que un año antes jugaba el sol por salir.

En la distribución de terrenos o solares, consta asimismo de una acta que existe en el citado libro del cabildo que a Leguízamo le asignaron uno de los mejores lotes.

—29→Personaje de tanto fuste tuvo por querida nada menos que a una ñusta o princesa de la familia del inca Huáscar; y de estas relaciones naciole, entra otros, un hijo, cristianado con el nombre de Gabriel, al cual mancebo estaba reservado ser, como su padre, el creador de otro refrán1.

Había en el Cuzco por los años de 1591 una gentil muchacha, llamada Mencía, por cuyos pedazos bebían los vientos, no sólo los mancebos ligeros de cascos, sino hasta los hombres de seso y suposición. Natural era que el joven don Gabriel de Leguízamo fuera una de las moscas que revolotearan tras la miel, y tuvo la buena o mala estrella de que, para con él, Mencigüela no fuese de piedra de cantería.

Pero era el caso que don Cosme García de Santolalla, caballero de Calatrava y a la sazón teniente gobernador del Cuzco, era el amante titular de la muchacha, gastándose con ella el oro y el moro para satisfacer sus caprichos y fantasías.

Con razón dice el romance:

|

No faltó oficioso que tomara a empeño quitar a don Cosme la venda que le impedía ver, y no fue poca la rabia que le acometió al convencerse de que tenía adjunto o coadjutor en sus escandalosos amores.

Paseaba una tarde el señor de Santolalla, seguido de alguaciles, por la plaza del Cuzco, cuando don Gabriel, al doblar una esquina, se dio con su señoría sin haber manera de esquivar el importuno encuentro. Sonriose burlonamente el joven y, haciéndose el distraído, pasó calle adelante sin siquiera llevar la mano al ala del chambergo. A don Cosme se le subió la mostaza a las narices, y gritó;

-¡Párese ahí el insolente, y dese preso!

Y a la vez los corchetes, gente brava cuando no hay peligro que correr se echaron sobre el indefenso joven diciéndole:

-¡Date, chirrichote, date!

Don Gabriel alborotó y protestó hasta la pared del frente; pero sabida —30→ cosa es que; antaño como hogaño, protestar es perder el tiempo y malgastar saliva, y que el que tiene en sus manos un cacho de poder, hará mangas y capirotes de los que no nacimos para ser gobierno, sino para ser gobernados.

No hubo santo que lo valiese, y el mancebo fue a la cárcel.

¿Les parece a ustedes que su delito era poca garambaina?

«¡Cómo! ¿Así no más se pasa un mozalbete por la calle, muy cuellierguido y sin quitarse el sombrero ante la autoridad? ¡Qué! ¿No hay clases, ni privilegios, ni fueros y todos somos unos?». Tal era el raciocinio que para su capa hacía el de Santolalla.

Aquel desacato clamaba por ejemplar castigo. Dejarlo impune habría sido democratizarse antes de tiempo.

Los poderosos de esa época eran muy expeditivos para sus fallos. A la mañana siguiente sabíase en todo el Cuzco que al mediodía iba a salir don Gabriel, caballero en un burro y con las espaldas desnudas, para recibir por mano del verdugo una docena de azotes, en el mismo sitio de la plaza donde la víspera había tenido la desdicha de tropezar con su rival y la desvergüenza de no saludarlo.

Los amigos del difunto Mancio Sierra se interesaron por el hijo, y llegó la hora fatal y nada alcanzaban los empeños, porque don Cosme seguía erre que erre en llevar adelante el feroz y cobarde castigo.

Don Gabriel estaba ya en la calle, montado en un burro semitísico y acompañado de verdugo, pregonero y ministriles, cuando llegó un escribano con orden superior aplazando la azotaina para el siguiente día. Era cuanto los amigos habían podido obtener del irritado gobernador.

El joven Leguízamo, al informarse de lo que pasaba, dijo con calma:

-Ya me han sacado a la vergüenza, y lo que falta no vale la pena de volver a empezar. El mal trago pasarlo pronto. Puesto en el burro... aguantar los azotes. ¡Arre, pollino!

Y espoleando al animal con los talones, llegó al sitio donde el verdugo debía dar cumplimiento a la sentencia.

Tal es el origen del refrán que algunos cambian con este otro: Puesto en el borrico, igual da ciento que ciento y pico.

Tres meses después, pasando al mediodía don Cosme García de Santolalla por el sitio donde fue azotado don Gabriel, éste, que se hallaba en acecho tras de una puerta, lo acometió de improviso, dándolo muerte a puñaladas.

Los vecinos del Cuzco auxiliaron al joven para que fugase a Lima, —31→ donde encontró en la ilustre doña Teresa de Castro, esposa del virrey marqués de Cañete, la más decidida protección. Merced a ella y a sus influencias en la corte, vino una real cédula de Felipe II, dando a don Gabriel por bueno y honrado y declarando, aindamáis, que en su derecho estuvo, como hidalgo y bien nacido, al dar muerte a su ofensor.

A poco más de quince leguas de Lima, vense las ruinas de una población que en otro tiempo debió ser habitada por tres o cuatro mil almas, a juzgar por los vestigios que de ella quedan.

Hoy no puede ni llamarse aldehuela, pues en ella sólo viven dos familias de indios al cuidado de un tambo o ventorrillo y de la posta para el servicio de los viajeros que se dirigen al Cerro de Pasco.

Amigo, esquive vivir en Quive era un refrancillo popularizado, hasta principios de este siglo, entre los habitantes de la rica provincia de Canta. Y como todo refrán tiene su porqué, ahí va, lector, lo que he podido sacar en claro sobre el que sirve de título a esta tradicioncita:

Desde entonces nunca han excedido de tres las familias que han habitado Quive; agregando el cronista de quien tomamos los principales datos de esta tradición: «Es tanta la fe que tienen los indígenas en la profecía de Santo Toribio, que

por ningún interés se establecería en el pueblo una cuarta familia, pues dicen estar seguros de que morirían en breve de mala muerte»

.

En el censo oficial de 1876 ya no figura el nombre de Quive ni como humilde aldehuela.

¡La profecía de Santo Toribio está cumplida!

En cuanto a la casa en que vivió Santa Rosa de Lima, y que de vez en cuando es visitada por algún viajero curioso, la religiosidad de los canteños poco o nada cuida de su conservación.

—33→

Por los años de 183... el señor don Gregorio Cartagena, presbítero de mucha ilustración y campanillas, como que alcanzó a ser hasta consejero de Estado, llegó una tarde a un pueblecito de la provincia de Huamalíes, cuyo cura, después de agasajarlo en regla, le dijo:

-Como ve usted, mi iglesia es pobrísima y mi curato de los más desdichados en diezmos y primicias; pero así estoy contento y lleno los deberes evangélicos de mi ministerio con cierta complacencia íntima, pues no hay en todo el Perú sacerdote que celebre el santo sacrificio con más prendas de santidad que yo.

Por mucho que hizo el huésped no pudo arrancar del cura palabras que aclarasen el sentido enigmático de su última frase. Despidiéronse, y el señor Cartagena pasó una noche de insomnio, dando y cavando en qué podrían tener de especial las misas de aquel buen párroco.

Al día siguiente el señor Cartagena antes de continuar su viaje quiso celebrar misa. Díjolo al cura, y éste puso gesto avinagrado. Manifestó que no tenía más que un ornamento que de puro viejo era hilachas; pero insistió Cartagena, y el otro tuvo que ceder.

En efecto, revistiose don Gregorio con una alba de género de algodón, amarillenta y llena de zurcidos, y una casulla de damasco en iguales condiciones de ancianidad.

En el momento de elevar el cáliz, que nada tenía de artístico ni de valioso, pues la copa era de una delgada lámina de plata y la base de cobre dorado, fijose el celebrante en que ésta tenía en la parte inferior que descansaba sobre el mantel la siguiente inscripción:

SOY

|

El enigma estaba descifrado.

Sabido es que Santo Toribio recibió órdenes sagradas muy pocos años antes de ser nombrado arzobispo de Lima. Quizá aquel cáliz le sirvió para celebrar su primera misa.

Impúsose entonces el señor Cartagena de que cuando el santo arzobispo —34→ hizo la visita de la diócesis, encontró la iglesita de ese pueblo tan desprovista de útiles, que obsequió al cura alba, casulla y cáliz.

Esta prenda no debía permanecer en un obscuro lugarejo de la sierra, y el señor Cartagena ofreció por ella al cura quinientos pesos. El digno párroco resistió enérgicamente a la tentación.

Mas, corriendo los años, llegó uno de abundantes lluvias, y el techo de la iglesia vino al suelo. El pobre cura emprendió viaje a Lima, buscó al señor Cartagena y entre lágrimas y sollozos le pidió la suma que antes había ofrecido por el cáliz, pues necesitaba de esa limosna para impedir que la iglesia de su pueblo acabase de derrumbarse. El señor Cartagena aceptó con júbilo la propuesta, bajo la condición de hacer por sí todos los gastos que la refacción del santuario demandase, proveyéndolo de otro cáliz y de ornamentos nuevos.

Poco más de tres mil pesos le costó el cáliz de Santo Toribio.

Tal es la historia del cáliz que actualmente es propiedad del ilustrísimo arzobispo de Berito y obispo de Huánuco.

—[35]→

El bando de los vicuñas, llamado así por el sombrero que usaban sus afiliados, llevaba la peor parte en la guerra civil de Potosí. Los vascongados dominaban por el momento, porque el corregidor de la imperial villa don Rafael Ortiz de Sotomayor les era completamente adicto.

Los vascongados se habían adueñado de Potosí, pues ejercían los principales cargos públicos. De los veinticuatro regidores del Cabildo, la mitad eran vascongados, y aun los dos alcaldes ordinarios pertenecían a esa nacionalidad, no embargante expresa prohibición de una real pragmática. Los criollos, castellanos y andaluces formaron alianza para destruir o equilibrar por lo menos el predominio de aquéllos, y tal fue el origen de la lucha que durante muchos años ensangrentara esta región y a la que el siempre victorioso general de los vicuñas don Francisco Castillo puso término en 1624, casando a su hija doña Eugenia con don Pedro de Oyanume, uno de los principales vascongados.

En 1617 el virrey príncipe de Esquilache escribió a Ortiz de Sotomayor una larga carta sobre puntos de gobierno, en la cual, sobre poco más o menos, se leía lo siguiente: «E catad, mi buen don Rafael, que los bandos potosinos trascienden a rebeldía que es un pasmo, y venida es la hora del rigor extremo y de dar remate a ellos; que toda blandura resultaría

—36→

en deservicio de su majestad, en agravio de Dios Nuestro Señor y en menosprecio de estos reinos. Así nada tengo que encomendar a la discreción de vuesa merced que, como hombre de guerra, valeroso y mañero, pondrá el cauterio

allí donde aparezca la llaga; que con estas cosas de Potosí anda suelto el diablo y cundir puede el escándalo como aceite en pañizuelo. Contésteme vuesa merced que ha puesto buen término a las turbulencias y no de otra guisa; que ya

es tiempo de que esas parcialidades hayan fin antes que, cobrando aliento, sean en estas Indias otro tanto que los comuneros en Castilla»

.

Los vicuñas se habían juramentado a no permitir que sus hijas o hermanas casasen con vascongados; y uno de éstos, a cuya noticia llegó el formal compromiso del bando enemigo, dijo en plena plaza de Potosí: «Pues de buen grado

no quieren ser nuestras las vicuñitas, hombres somos para conquistarlas con la punta de la espada»

. Esta baladronada exaltó más los odios, y hubo batalla diaria en las calles de Potosí.

No era Ortiz de Sotomayor hombre para conciliar los ánimos. Partidario de los vascongados, creyó que la carta del virrey lo autorizaba para cometer una barrabasada; y una noche hizo apresar secreta y traidoramente a don Alfonso Yáñez y a ocho o diez de los principales vicuñas, mandándoles dar muerte y poner sus cabezas en el rollo.

Cuando al amanecer se encontraron los vicuñas con este horrible espectáculo, la emprendieron a cuchilladas con las gentes del corregidor, quien tuvo que tomar asilo en una iglesia. Mas recelando la justa venganza de sus enemigos, montó a caballo y vínose a Lima, propalando antes que no había hecho sino cumplir al pie de la letra instrucciones del virrey, lo que como hemos visto no era verdad, pues su excelencia no lo autorizaba en su carta para decapitar a nadie sin sentencia previa.

Tras de Ortiz de Sotomayor viniéronse a Lima muchos de los vicuñas.

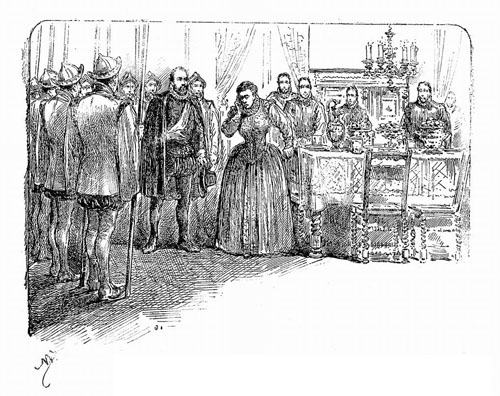

Celebrábase en Lima el Jueves Santo del año de 1618 con toda la solemnidad propia de aquel ascético siglo. Su excelencia don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, con una lujosa comitiva, salió de palacio a visitar siete de las principales iglesias de la ciudad.

Cuando se retiraba de Santo Domingo, después de rezar la primera estación tan devotamente cual cumplía a un deudo de San Francisco de Borja, duque de Gandía, encontrose con una bellísima dama seguida de una esclava que llevaba la indispensable alfombrilla. La dama clavó en el virrey una de esas miradas que despiden magnéticos efluvios, y don Francisco, sonriendo ligeramente, la miró también con fijeza, llevándose —37→ la mano al corazón, como para decir a la joven que el dardo había llegado a su destino.

| «A la mar, por ser honda, | |||

| se van los ríos, | |||

| y detrás de tus ojos | |||

| se van los míos». |

Era su excelencia muy gran galanteador, y mucho se hablaba en Lima de sus buenas fortunas amorosas. A una arrogantísima figura y a un aire marcial y desenvuelto, unía el vigor del hombre en la plenitud de la vida, pues el de Esquilache apenas frisaba en los treinta y cinco años. Con una imaginación ardiente, donairoso en la expresión, valiente hasta la temeridad y generoso hasta rayar en el derroche, era don Francisco de Borja y Aragón el tipo más cabal de aquellos caballerosos hidalgos que se hacían matar por su rey y por su dama.

Hay cariños históricos, y en cuanto a mí confieso que me lo inspira y muy entusiasta el virrey-poeta, doblemente noble por sus heredados pergaminos de familia y por los que él borroneara con su elegante pluma de prosador y de hijo mimado de las musas. Cierto es que acordó en su gobierno demasiada influencia a los jesuitas; pero hay que tener en cuenta que el descendiente de un general de la Compañía, canonizado por Roma, mal podía estar exento de preocupaciones de raza. Si en ello pecaba, la culpa era de su siglo, y no se puede exigir de los hombres que sean superiores a la época en que les cupo en suerte vivir.

En las demás iglesias el virrey encontró siempre al paso a la dama y se repitió cautelosamente el mismo cambio de sonrisas y miradas.

| «Por Dios, si no me quieres | |||

| que no me mires; | |||

| ya que no me rescates, | |||

| no me cautives». |

En la última estación, cuando un paje iba a colocar sobre el escabel un cojinillo de terciopelo carmesí con flecadura de oro, el de Esquilache, inclinándose hacia él, le dijo rápidamente:

-Jeromillo, tras de aquella pilastra hay caza mayor. Sigue la pista. Parece que Jeromillo era diestro en cacerías tales, y que en él se juntaban olfato de perdiguero y ligereza de halcón; pues cuando su excelencia, de regreso a palacio, despidió la comitiva, ya lo esperaba el paje en su camarín.

-Y bien, Mercurio, ¿quién es ella? -le dijo el virrey que, como todos los poetas de su siglo, era harto aficionado a la mitología.

—38→-Este papel, que trasciende a sahumerio, se lo dirá a vuecencia -contestó el paje, sacando del bolsillo una carta.

-¡Por Santiago de Compostela! ¿Billetico tenemos? ¡Ah, galopín! Vales más de lo que pesas y tengo de inmortalizarte en unas octavas reales que dejen atrás a mi poema de Nápoles.

Y acercándose a una lamparilla, leyó:

| «Siendo el galán cortesano | |||

| y de un santo descendiente, | |||

| que haya ayunado es corriente | |||

| como cumple a un buen cristiano. | |||

| Pues besar quiere mi mano, | |||

| según su fina expresión, | |||

| le acuerdo tal pretensión, | |||

| si es que a más no se propasa, | |||

| y honrada estará mi casa | |||

| si viene a hacer colación». |

La misteriosa dama sabía bien que iba a habérselas con un poeta, y para más impresionarlo recurrió al lenguaje de Apolo.

-¡Hola, hola! -murmuró don Francisco- Marisabidilla es la niña; como quien dice, Minerva encarnada en Venus. Jeromillo, estamos de aventura. Mi capa, y dame las señas del Olimpo de esa diosa.

Media hora después el virrey, recatándose en el embozo, se dirigía a casa de la dama.

Doña Leonor de Vasconcelos, bellísima española y viuda de Alonso Yáñez, el decapitado por el corregidor de Potosí, había venido a Lima resuelta a vengar a su marido, y ella era la que tan mañosamente y poniendo en juego la artillería de Cupido atraía a su casa al virrey del Perú. Para doña Leonor era el príncipe de Esquilache el verdadero matador de su esposo.

Habitaba la viuda de Alonso Yáñez una casa con fondo al río en la calle de Polvos Azules, circunstancia que, unida a frecuente ruido de pasos varoniles en el patio e interior de la casa, despertó cierta alarma en el espíritu del aventurero galán.

Llevaba ya don Francisco media hora de ceremoniosa plática con la dama, cuando ésta le reveló su nombre y condición, procurando traer la conferencia al campo de las explicaciones sobre los sucesos del Potosí; pero el astuto príncipe esquivaba el tema, lanzándose por los vericuetos de la palabrería amorosa.

—39→Un hombre tan avisado como el de Esquilache no necesitaba de más para comprender que se le había tendido una celada y que estaba en una casa que probablemente era por esa noche el cuartel general de los vicuñas, de cuya animosidad contra su persona tenía ya algunos barruntos.

Llegó el momento de dirigirse al comedor para tomar la colación prometida. Consistía ella en ese agradable revoltijo de frutas que los limeños llamamos ante, en tres o cuatro conservas preparadas por las monjas y en el clásico pan de dulce. Al sentarse a la mesa cogió el virrey una garrafa de cristal de Venecia que contenta un delicioso Málaga, y dijo:

-Siento, doña Leonor, no honrar tan excelente Málaga, porque tengo hecho voto de no beber otro vino que un soberbio pajarete, producto de mis viñas en España.

-Por mí no se prive el señor virrey de satisfacer su gusto. Fácil es enviar uno de mis criados donde el mayordomo de vuecencia.

-Adivina vuesa merced, mi gentil amiga, el propósito que tengo.

Y volviéndose a un criado le dijo:

-Mira, tunante llégate a palacio, pregunta por mi paje Jeromillo, dale esta llavecita y dile que me traiga las dos botellas de pajarete que encontrará en la alacena de mi dormitorio. No olvides el recado y guárdate esa onza para pan de dulce.

El criado salió, prosiguiendo el de Esquilache con aire festivo:

-Tan exquisito es mi vino, que tengo que encerrarlo en mi propio cuarto; pues el bellaco de mi secretario Estúñiga tiene, en lo de catar, propensión de mosquito, e inclinación a escribano en no dejar botella de la que no se empeñe en dar fe. Y ello ha de acabar en que me amosque un día y le rebane las orejas para escarmiento de borrachos.

El virrey fiaba su salvación a la vivacidad de Jeromillo y no desmayaba en locuacidad y galantería. «Para librarse de lazos, antes cabeza que brazos»

, o dice el refrán.

Cuando Jeromillo, que no era ningún necio de encapillar, recibió el recado, no necesitó de más apuntes para sacar en limpio que el príncipe de Esquilache corría grave peligro. La alacena del dormitorio no encerraba más que dos pistoletes con incrustaciones de oro, verdadera alhaja regia que Felipe III había regalado a don Francisco el día en que éste se despidiera del monarca para venir a América.

El paje hizo arrestar al criado de doña Leonor, y por algunas palabras que se le escaparon al fámulo en medio de la sorpresa, acabó Jeromillo de persuadirse que era urgente volar en socorro de su excelencia.

Por fortuna, la casa de la aventura sólo distaba una cuadra del palacio, y pocos minutos después el capitán de la escolta con un piquete de alabarderos sorprendía a seis de los vicuñas, conjurados para matar al —40→ virrey o para arrancarle por la fuerza alguna concesión en daño de los vascongados.

Don Francisco, con su burlona sonrisa, dijo a la dama:

-Señora mía, las mallas de vuestra red eran de seda y no extrañéis que el león las haya roto. ¡Lástima es que no hayamos hecho hasta el fin vos el papel de Judith y yo el de Holofernes!

Y volviéndose al capitán de la escolta, añadió:

-Don Jaime, dejad en libertad a esos hombres, y ¡cuenta con que se divulgue el lance y ande mi nombre en lenguas! Y vos, señora mía, no me toméis por un felón y honrad más al príncipe de Esquilache, que os jura por los cuarteles de su escudo que si ordenó reprimir con las armas de la ley los escándalos de Potosí, no autorizó a nadie para cortar cabezas que no estaban sentenciadas.

Un mes después doña Leonor y los vicuñas volvían a tomar el camino de Potosí; pero la misma noche en que abandonaron Lima, una ronda encontró en una calleja el cuerpo de Ortiz de Sotomayor con un puñal clavado en el pecho.