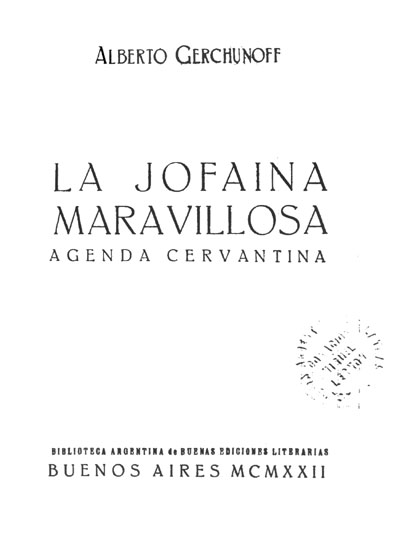

La jofaina maravillosa: agenda cervantina

Alberto Gerchunoff

-8-

-9-

¿Qué puede hacer un hombre como yo, apartado de las cosas que dan beneficio y entregado a las que están envueltas en palabras y sirven únicamente para poner un poco de miel en el corazón o de guía para internarse en el bosque en que aparece la deidad de la varita maravillosa? No esperes, lector ilustre o plebeyo, que te inicie en los secretos que dan la multiplicación de la onza de oro, pues en tales misterios es maestro mejor el que te nutre y te viste. Lo que yo me propongo es llevarte al país quimérico por donde andan los paladines cubriendo el espacio con sus fieros desafíos y la princesa de noble prestancia oye las trovas de los troveros, mientras espera al que ha de doblar ante ella la rodilla y ofrecerle el reino conquistado en recia lid. Es el reino del esplendor -10- y tiene para ti la ventaja del acceso fácil. No es menester que para hallarlo te dispongas a largos viajes, ni que levantes, siquiera, los pies del suelo que pisas. Es el reino más grande del mundo -yo mismo lo he medido-, y aunque el mundo cabe en él, ese reino cabe en tu habitación. No temas ese viaje ni creas que al ausentarse vendrán malhechores a llevarse tus caudales. Al contrario. Apenas regreses, verás que las riquezas, que tanta fatiga te costaron y nunca te dieron alegría en la soledad, se han vuelto del alto de las montañas. Advertirás que todo es nuevo en tu rededor, como si fuera creado ahora. Y no dejarás de reconocer que se ha operado un vasto y dulce milagro: lo que está a tu lado ya no es más lo de cada día. Tu casa se ha trocado en palacio y la mujer que parecía desabrida y común te sonríe como la dama divina que surge en los sueños, revestida de albos colores, y cuya gracia basta para encantar la vida entera. Es el milagro de la poesía, que otorga tesoros a los que saben amontonarlos al conjuro de las bellas voces que pueblan esa región, limitada por la silla en que te sientas y la última sombra de la nube que rodea la luna. Y bien: vengo a hablarte de -11- esos prodigios. Pongo en tus manos un libro en el cual quizá subsista, mortecino y suave, el aroma de los libros que compuso el grave y avellanado hidalgo. Tal vez al recorrer estas páginas tímidas, quieras conocer las historias del caballero triste, de sus tristes amores y de sus bravos hechos. Entonces tocarás la felicidad. Sólo te pido que no olvides que soy el mediador de tu buena fortuna. No demando mucha merced. Será premio suficiente para mí un sitio en tu memoria, junto al hueco en que se alberga alguna imagen amable.

-[12-13]- -14-

-15-

Hablar de Cervantes, disertar sobre el Quijote, es tarea que vence a fuerzas más sólidas que las mías. Todo lo que a hombre y obra se refiere, no ofrece rasgos obscuros. Cervantes y su vida, el Quijote y sus pliegues menores son tema secular, ya que eterno el asunto, y, sabios de naturaleza diversa, eruditos de amplio saber, escritores de ingenio agudo, trataron de esto, exponiendo doctrinas de buena razón, en lujo de buen estilo. En efecto, la epopeya cervantina ha determinado una vasta literatura. Desde las loas que exornaron la aparición de la historia maravillosa, hasta nuestros días adustos y secos, ensanchose el estudio de aquélla al -16- extremo de constituir un género. Si el bachiller Avellaneda, truhán locuaz, salido de algún episodio de pícaros, derivó en senda torcida el camino del glorioso hidalgo, corazones de firme latir y cabezas habituadas a lo hondo, dijeron en bella forma, lo sentido y pensado, sobre el héroe impar y sobre sus aventuras sublimes. Revolucionario para los rebeldes y académico para los académicos, Cervantes ha solicitado del mismo modo la ingenua admiración de Clemencín y la oda entusiasta de los innovadores: Núñez de Arce y Darío han consagrado en el mismo altar, por más que sus oraciones difieran, el dogma de la religión quijotil.

Tal labor, sin embargo, me atemoriza. Soy de los que rezan en este viejo templo. Pero sé con los creyentes honrados que los supremos nombres no deben pronunciarse sin cabal necesidad y claro raciocinio. «Sólo pronunciarás, dice una sentencia talmúdica, el nombre de Dios, cuando te sientas penetrado de un gran dolor o de una gran alegría». Debo advertiros, pues, que no es mía la culpa, si esta noche hablo substituyendo a los que pueden hacerlo mejor, más doctos en letras y más autorizados para opinar en -17- tan grave cuestión. No esperéis, por lo tanto, ni pensamiento nuevo, ni hermosas imágenes.

Desde muy temprana edad vengo leyendo el Quijote. Empecé su lectura siendo niño aún. Trabajaba entonces en una fábrica y comprendí, por primera vez, que la justicia del mundo, a juzgar por los golpes que recibía y lo duro de mi pan cotidiano, ganado en tal forma, no era un dechado, y en mi sentir infantil, soñaba con improbables redenciones. Fue en aquella época cuando conocí, por un asturiano enjuto y parlero, el libro de los libros. Raídas las tapas, grasientas las páginas, borradas las estampas, tenía todas las noches delante de mis ojos ávidos al caballero de la Triste Figura, cabalgando en el flaco rocín por tierras de la Mancha. Ciertamente, yo no penetraba bien el sentido de aquel idioma, tan distinto al que oía en la fábrica. Ello no obstante, alcanzaba, si no lo sutil, lo esencial de la obra y así, mientras se llenaba de lúgubre silencio la habitación humilde, seguía el itinerario del gran vengador de agravios. Sus altas palabras resonaban en mi alma como voces de -18- amparo; sus gritos irritados parecíanme actos de humano redentor, y os confieso que creía destinada a la punta de su lanza ilustre a revolver el universo, a su fuerte brazo y a su bravo ademán, destinadas a asegurar el reino definitivo de lo justo.

No atribuía transcendencia a la antítesis de las figuras, ni sabía del paralelo entre el ensueño augusto y la chata razón. Antojábaseme Sancho, a quien amo, escudero prevenido, ameno por sus decires, de corazón benigno como pan candeal. Y cuando llegué al pasaje en que el valeroso caballero salvaba al niño aullante tras un árbol, bajo el látigo de su amo feroz, lleneme de gratitud sin fin hacia su alma resplandeciente, enloquecida de misericordia y desequilibrada por la misma virtud que la hacía heroica. Os juro que habría agradecido mejor que aquel chicuelo, si Don Quijote hubiera aparecido, con su espada fiel y con su recia lanza, en la fábrica donde yo trabajaba...

Mis conocimientos eran sumarios y todas mis ideas nacían de esa historia: en mis ocios de pequeño proletario, que ya sabía de angustias, soñábame igual al guerrero de magro perfil.

-19-Si justiciero, ambicionaba gigantes para vencerlos en descomunal batalla; si enamorado, sólo su cortesía enfática y sonora era digna para modular el romance en homenaje de la incierta novia. De esta manera apareció y se difundió en mi espíritu la vida del milagroso varón. Él presidía mis colaciones, de obrero, mis esparcimientos módicos, mi entrecortado reposo. Por él amé con grande amor los libros y la justicia y su ejemplo me inició en la religión de lo ideal, pues, debéis saberlo, Don Quijote ejerce en el mundo un gobierno real de almas.

Más tarde, en los días escolares, el libro ingenioso no se separaba de mis arduos textos. Ya no era aquel volumen raído y grasiento, sino un tomo diminuto, de caracteres confusos, fácil para disimularlo en la manga o en el bolsillo, si el profesor advertía mi distracción junto al pupitre, rayado de inscripciones traviesas. Tenía ya la aversión latina o lo práctico. Poco me seducían las clases, y las peroraciones magistrales, relacionadas con puntos de geografía o de aritmética, no lograban despertar mi atención, exaltada por el itinerario quijotesco. Sobre el sitial de su cátedra, el maestro dilucidaba temas de números y logaritmos complejos.

-20-Afuera, sobre el muro del patio lóbrego, repicaba largamente la lluvia inverniza y a través de los cristales rajados veíase el cielo tenebroso; el aula, llena de ruido, tenía la tristeza de los claustros añejos que sugieren melancolías de clausura. Los alumnos seguían el discurso pesado del dómine, que abría ante sus entendimientos rudimentarios la clave de la ciencia útil. En tanto, ante mi alma se abría el misterio de la caballería extinguida y me hundía en el gusto de lo extravagante, es decir, de lo bello y de lo heroico, con el afán del hombre que después de indeciso vagar, da con el camino de sus designios. Esfumábase el cuadro escolar como en borrosa niebla y lo que alrededor mío decíase, parecíame tan indiferente como el viento y la lluvia. Veía tan sólo a Don Quijote y a Sancho, aquél sobre su enteco jamelgo, con la mirada hacia el cielo azul y éste sobre su asno resignado, avizora la pupila inquieta, hurgando al pasar, la vecindad de un escondrijo, apto para fortificarse en propicia merienda -ya que no «olla con más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos»- con una lonja de rancio tocino y un mordisco -21- de queso aldeano, sabroso, a fe mía, si lo humedece el áspero mosto de las viñas caseras.

Era cuando interpreté en su doble valor las vidas de la epopeya. Tenía mi volumen una lámina en la cubierta que expresaba el sentido oculto que le ha dado su exacto evangelista. Extendíase árida y torva la llanura manchega. En el fondo del agrio paisaje, silenciosos molinos elevaban la rueda de sus aspas y sobre el camino quieto y polvoroso, oliendo a sudor de antiguos ejércitos y a gloria de remotas proezas, Don Quijote erguíase en el lomo de Rocinante, atravesada la lanza, alta la fiera cabeza, hacia arriba la frente que sombreaba el yelmo empenachado de rayos, y junto con él resoplaba hacia adelante el caballo genial, ebrio de firmamento como su jinete. Más lejos, Sancho montaba el rucio, combas las piernas, tocando el borrén su vientre flácido; y el rucio, gachas las hiperbólicas orejas, bajaba el morro en busca de hierba para masticar, como Sancho la hogaza costruda...

Así se me ofreció la diferencia fundamental de los tipos. Ya no alternaba la emoción de lo grandioso con lo cómico. Ni el bálsamo de Fierabrás me hacía reír ni se me ocurría -22- divertido trance el combate con los pellejos de la venta. A medida que lo iba releyendo cambiábase su aspecto y lo que en mí se abrumaba en edad reflexiva, en el libro divino se agravaba en noble tristeza. Porque las obras maestras tienen tal cualidad: crecen con los individuos, con ellos se transforman, reflejándolos y reflejándose en ellos, como espejos recíprocos en cuyas lunas tersas se reproduce la dolorosa comedia de nuestra existencia.

Lo que antes se me antojaba burlesco, se me presentaba trágico: el vengador de injusticias, el redentor de desdichas deslumbró mi mente como un héroe formidable que escogiera por liza un tablado de feria y por cátedra de su prédica una trastienda de barbero. Mas hoy veo el drama de otro modo. Ni tablado de feria ni trastienda de barbero rural, sino el escenario del mundo, el mundo imperecedero y eterno, invariable, inmóvil como una masa cristalizada. Don Quijote lo recorre al recorrer las extensiones desoladas de la Mancha, y sus aventuras prodigiosas son aventuras de ideal, es decir, explosiones de bizarra vesanía contra el nivel del mediocre que agita sus títulos importantes, su bolsa de monedas, su vacuidad solemne: así, -23- verbigracia, cuando alguien se levanta y lanza un grito contra lo inicuo, proclama la justicia o requiere al malsín poliforme, que es falange en campo y ciudad, la recua de los normales, la jauría mesurada de los sesudos y de los prudentes, revienta en carcajadas de desdén; lo reconocerán sin tardanza, diciendo en el periódico o en la tribuna: ¡Bah! Es Don Quijote que pelea contra los molinos...

Pero Don Quijote se les ha metido en el corazón. Sin quererlo, le han otorgado su afecto. Es que los débiles y los tímidos obstaculizan con sus palmas viscosas el triunfo del héroe sin dejar de admirarlo; su virtud les enoja porque no consiguen medirse con ella; su misma locura les fascina, mas al negar a los Quijotes pan para su estómago y avena para sus rocines, proceden de acuerdo con una política de instintiva conservación. ¿Qué sería de sus enclenques vidas si dominaran esos desatados soñadores? Medran en lo pequeño y temen sus lanzas, que son varas de terrible justicia. Y por eso, al negarles todo, cuando se alejan en la distancia del horizonte, ajenos al espanto de su presencia omnímoda, quédanse evocando su figura, ciertos ya de su alejamiento. Y si el -24- libro de Cervantes se ha convertido en universal, es porque encierra algo más que el dibujo irónico de un protagonista sin suerte, befado por satisfechos y reído por pedantes. Es el símbolo de nuestros anhelos y al saludar en su aparición la anacrónica vuelta del caballero andante, sentimos junto a nuestras almas entristecidas, al protector de lo que en sus honduras recónditas brega por salir a la luz del sol. Al peregrinar por la Mancha, retando en estruendosos desafíos a los mercaderes, imponiéndoles acatamiento a su dama como reina sin par de hermosuras, sabemos que redime nuestros propios amores y nos incita a morir por ellos y a estrellar nuestro destino por una ilusión. Nos alecciona así a vivir heroicamente y despierta en lo grosero y en lo ínfimo los ímpetus grandes, los absurdos admirables, gracias a los cuales pueden andar por las calles y mirar con desprecio lo genial, los que tienen el espíritu a ras del suelo. Porque esos absurdos, esas quimeras, esas fábulas de enajenados, son en lo mediato causa de lo práctico, pues los medianos disfrutan de tanta ventaja, debido a que los desmesurados de alma les aseguraron fronteras y ley con su razón superior y con su brazo invencible. De manera que no -25- es caricaturesca la figura de Don Quijote sino la de Sancho, en la cual se sintetiza a la prudencia astuta, a la mediocracia subalterna, a la previsión de rastrero nivel, adobada de sentenciosa lógica de universidad o amasada con máximas de sentido común, que hace a Franklin odiar al águila porque es un ave inútil y a Bismarck odiar las violetas...

Don Quijote nunca sale de los límites de una gravedad austera. Gran señor siempre, el hidalgo sella con su nobleza actos y palabras. Su locura consiste tan sólo en el medio elegido para practicar sus sentimientos: así como su cristianismo escueto y rígido no reconoce a la Santa Hermandad, su justicia no admite la magistratura de rábulas y covachuelistas. En ese paladín desaforado, que habla un idioma pretérito y viste una armadura arcaica, hay un rey de los tiempos patriarcales que vaga por aldeas y burgos de España administrando derecho y consolando a afligidos. Rodead a un príncipe auténtico de gente soez que paga cortesías sutiles con denuestos y obras de gracia fina y de esforzado valor con injurias y golpes, y tendréis reproducida la situación de Don -26- Quijote. Su desventura finca en la equivocación del tiempo. Héroe cuando el heroísmo ya no es una virtud por haberse convertido en una simple profesión de soldados, se ha sobrevivido sin comprenderlo. Imaginad a los señores de la corte de la Bella Durmiente del Bosque. En el castillo circuido de espesa fronda y de inaccesibles montañas, pasaron cien años bajo el sueño como bajo una lápida. Durmiéronse al sobrevenir el encanto del hada maligna, con sus gajes brillantes, sus corvas espadas, sus sueltas trenzas. De pronto -y un siglo había pasado-, desaparecieron los árboles del parque mágico y la hija del rey y sus cortesanos se hallaron en un mundo nuevo y desconocido. Nadie les reconocía y su lenguaje antiguo y sus desusadas maneras sólo provocaban las sonrisas de los transeúntes. Es el fenómeno moral de Don Quijote. Sueños seculares ponen arrugas en su angulosa faz; sueños de edades desvanecidas llenan sus ojos, sin noción de la tierra que pisan; deseos ancestrales pueblan de arrogante generosidad su corazón profundo. ¿Es locura la suya? No; es incomprensión de los que lo ven y rodean. No se expresa en un idioma fenecido ni adopta modos anticuados. Caballero andante, posee el idioma -27- y los hábitos de los caballeros. Gil Blas, el hombre corriente y usual, compra el amor con favores o con escudos; Don Quijote lo conquista; Gil Blas gana al juez con argucias de leguleyo; Don Quijote lo vence.

Y más aún: Don Quijote no ignora su condición excepcional en la sociedad. Conoce su mal, pero no lo cura porque sabe que es bello. Así, cuando el duque le interroga si Dulcinea es una mujer imaginaria, contesta con estas tristes y altas razones: «Sobre esto hay mucho que decir. Dios sabe, si existe o no en el mundo una Dulcinea y si es o no fantástica. Esas son cosas que conviene no examinar muy a fondo. No engendré ni di a luz a mi dama, pero, la veo y la contemplo con mi espíritu, tal y como debe ser una dama para reunir en ella las virtudes que la hagan famosa entre todas». He aquí, pues, su verdadera psicología. Es un sonámbulo que no ignora su sonambulismo grandioso. Yo aplicaría al caso cierta hipótesis. Hay una memoria orgánica. En la sucesión de los seres, las células heredan el recuerdo de la hora en que se agruparon en un cuerpo dado y repiten los instintos que lo animaron y la voluntad que lo gobernó. En este ser extraordinario, que aparece asombrando, como -28- si encontráramos en una sala a un hidalgo salido de un lienzo, con sus chorreras y su casaca, advertimos la reencarnación trágica del paladín.

Es Amadís de Gaula, desprendido de la fábula, despojado del follaje retórico que lo envuelve y cobra realidad viviendo aquellos episodios de bravura y de galantería. Sabe que sueña, pero, sabe también, que sus sueños son la constelación de su alma magnífica. Conoce que Sancho está en lo cierto, pero prefiere no romper su visión encantada y proclamar, después de lanzarse sobre los molinos o los carneros, la belleza de su ademán y el heroísmo de su gesto. ¿Conseguiremos, acaso, persuadir en nuestros días modernos, al apóstol o al vidente, de que su acto es inútil?

El apóstol seguirá, íntegro y triste, combatiendo por el ideal ante la crítica mordaz de los prudentes. Es que, caballeros andantes de toda insigne aventura, saben que son los locos ultrajados de hoy y les alienta, como al hidalgo manchego, la esperanza de que venideros siglos harán justicia a su denodada tarea de héroes. Así lo vemos impávido en la desgracia, sombríamente resuelto, deslumbrante -29- y altivo. El mundo se le ofrece a través de la celada de cartón que cubre su rostro y lo comprende a través de su cerebro, cuyo desequilibrio no es sino la aptitud para concebir lo singular.

En aquella época en que la política se había trocado en burocracia y el misticismo violento, la santidad arrebatada en formulismo dogmático y en procedimiento inquisitorial; en aquella época en que la fraseología reemplazaba ya a la acción creadora, la postura deforme al valor real, Don Quijote, con su herrumbrada armadura y con su jofaina por yelmo, expresaba la libertad y la justicia individuales, dueño absoluto de su brazo y de su pensamiento, sin más ley que sus armas y sin más código que su voluntad.

Y la impresión penosa al leer el libro proviene de que otorgamos no sólo nuestra simpatía al héroe sin suerte, sino porque le damos razón. Si su espada se levanta, si su palabra se irrita, es siempre obedeciendo a una ley de honda equidad. Es que, no bien abandona los molinos embestidos, no bien se aparta de los pellejos de vino, se torna el más agradable y más discreto de los hombres. Si diserta sobre letras, hallaremos en -30- su discurso a un docto maestro en humanidades. Los más ilustres sabios envidiarían la sutileza de su florido lenguaje y la solidez de su sabiduría. Entonces, el loco parece el más sereno de los filósofos que razona sobre el gobierno de las sociedades y la vida de las gentes. Sus conversaciones, eruditas, graves y nobles, respiran un optimismo fortificante -pues glorifica invariablemente las altas empresas-, y su estilo, aun en el continuo intercambio con Sancho, no se despoja de la galantería elevada y de la elegancia decorosa. Si recuerda un peligro eminente, sus frases son odas de denuedo; si rememora a Dulcinea, sus palabras cobran la música de un madrigal. ¿Qué son las estrofas gemebundas del clásico Herrera al lado de las evocaciones solemnes y pomposas con que Don Quijote perpetúa, sobre la llanura gris, la imagen de la dama de sus sueños?

No es, como supónese al leerlo por primera vez, una comedia infinita. Don Quijote es una inmensa tragedia: héroe, su heroísmo se abate sobre el ridículo; vengador de agravios, lo burlan los beneficiados por su sacrificio; huésped que saluda con énfasis digno de un emir oriental, obtiene por réplica risas de lacayos. -31- Trapisondas de dueñas amargan su hospedaje en la estancia ducal; zancadillas de arrieros turban su marcha; silogismos de barbero y consejos de cura cebado en dádivas de jamón y en mujeronas de aldea enturbian su lógica original. Es lo sublime que lo ridículo desmenuza. ¿Concebís a Góngora exponiendo su estética ante una asamblea de académicos? ¿Concebís a Fernando Lasalle discutiendo con los miembros de la Bolsa de comercio de Berlín?

Os he dicho que amaba a Sancho. Sancho interpreta dos tipos distintos. Es el símbolo de lo mediocre y de lo común, como Don Quijote es el símbolo de lo desmesurado, de lo genial sin cercos. El buen sentido triunfante sale de su boca ruda y carnosa, husmeadora de cocinas. Es lo práctico encarnado en viviente figura. Sus ojos no le engañan: nunca tomará a molinos por gigantes, a maritornes por princesas, a venteros por castellanos.

La lógica media, sometida a reglas de cálculo, forma su guía. Es el que tiene la razón inmediata, es el servidor rústico de la -32- verdad insignificante. Constituye una clase social, difundida como el aire, imperante y perpetua. Su ley es lo consagrado, su norma es el uso. Es el que se mueve por precedentes, el que aceptará siempre algo a condición de que alguien lo haya aceptado antes. Es el Sancho que pulula en las ciudades, prócer de las medianías, ufano y orondo. Pero no lo confundamos con el escudero de Don Quijote, que tenía sentido común, pero al saberlo limitado a su predio y a sus cabras, dejábase llevar por el señor de las aventuras. No abominaba el idioma de su amo por no comprenderlo; no desechaba su filosofía por no penetrarla. Al contrario; como los cabreros de aquella noche diáfana, oye las peroraciones del caballero y se deja deslumbrar. Poco a poco el ensueño de aquel gran ensoñador le va acariciando el alma y saturando -¡oh milagro del genio!- con anhelos de gloria su elemental cabeza. El escudero, fatigado de prevenir a su señor contra yerros absurdos, acaba por trocarse en creyente de lo absurdo. A fuerza de reírse del gigante Caraculiambro, de Melindrania y de Pentapolín, termina por gobernar una ínsula fantástica, tal es el contagio que sobre su espíritu ejerce el varón de lanza y adarga. -33- Largos ayunos le afinan con la templanza y las largas penurias lo adiestran en el sentir, pues sólo el sufrimiento es escuela de corazones. Así, el fantasma de la gloria se sienta sobre su asno y pone una aureola sobre su frente rugosa y áspera de greñas. Es dócil y fiel: desarraigadlo de los adagios, limpiadlo de la chocarrería exterior y será, a menudo, un hermano de armas y ambiciones del supremo paladín. Y éste se siente invadido de una dulce ternura hacia ese resignado escudero y lo designa con afecto paternal: Sancho bueno, Sancho cristiano, Sancho amigo, le dice en las correrías heroicas, en las desventuras enormes. Se opera un cambio en el jinete del asno, y al verlo así, pensamos en la suave moraleja del rabí Sem Tob de Carrión:

|

Y este es un aspecto de Sancho, Sancho imagen del pueblo, que sigue a los directores hinchados y huecos, pero que cede al genio y se doblega ante él. Su razón desconfía -34- de la razón extravagante, pero la acata; se ríe, pero le obedece, se adhiere a su destino, sufre con su padecimiento. Son los otros Sanchos, aquellos para quienes hombres superiores son pupilos de manicomio, para quienes actos descomunales son peligros para su bienestar; son estos Sanchos los que hunden y deprimen el caudal quijotil de cada pecho ilustre y de cada mente de propia ley. Y es éste el Sancho satirizado y zaherido por Cervantes. Ha expresado en los dos tipos antitéticos, no como suele creerse, el afán de concluir con una degeneración literaria, resumida en los libros de caballerías, sino un momento histórico de España, reflejando en Don Quijote sus virtudes ancestrales, su aptitud de creación, su anhelo de justicia, su condición de heroísmo permanente, el pasado, en suma, y en el criado al deleznable y efímero montón de aprovechados y hábiles, que hallaron en Gil Blas el dechado que los ennoblecía con el traje hurtado al amo, para entregarse a bizcos menesteres.

-35-No podría ser de otra manera. Cervantes es, sobre todo, un escritor realista. Crea símbolos, pero les da por fundamento solidez terrestre. Son Anteos que despliegan su vuelo, como el mitológico, al afirmarse en la corteza de la realidad. Y pocos escritores podían, como Cervantes, transparentar en forma verídica la síntesis de la época. Había asistido al desarrollo del reinado más atormentado y más profundo. En la política de Felipe II, confluyen dos tendencias opuestas: es un reinado que se divide en dos partes. La primera es herencia del cesáreo emperador; es conquista, es obra de parición sangrienta y fecunda; Carlos V ve el universo por escenario y aspira a someterlo dentro de un concepto positivo de fuerte dominio; Felipe se acoquina en la meditación, y, a fuerza de participar de lo religioso como de lo militar, engendra con su prudencia sombría generaciones híbridas. En aquella época tan castiza, el españolismo deja de serlo en sus -36- líneas fundamentales. Después del plan realizado de don Juan de Austria, viene el desastre de la Armada Invencible. Y es porque la hazaña de Lepanto, que sería tal vez menos memorable si en ella no hubiese perdido un brazo don Miguel de Cervantes, aquella hazaña es consecuencia de la etapa cesárea y pertenece a la primera del gobierno de Felipe: actuaba la raza en su auténtico vigor y los jugos primarios de su heroísmo y de su austeridad no se habían desgastado con el oro de América y con la fullería de las órdenes religiosas, convertidas en factótum de la política. Bajo Cervantes, se produce la transición de un período a otro: son dos momentos históricos, cuya solución de continuidad es el vacío, la incertidumbre degenerada en parodia, el ideal disminuido en afectación, la gloria desteñida en estruendo, la acción en postura. Felipe II recubre lo militar de su espíritu con lo monjil, y lo religioso tiene mengua en lo marcial. En el fondo, es lo incierto vaciado en lóbrega tenacidad, que se vierte en una enmarañada red de burocracia: el cuartel se amojama en monasterio, el claustro se deriva en covachuela y el viejo misticismo, entroncado en la médula misma de la raza, se tiñe de hipocresía -37- casuista: San Juan de la Cruz, el visionario angélico, cede su puesto a los iguales del cardenal Acquaviva: la corte es una escribanía inmensa, en que el pensamiento se disimula en padrenuestros, y no pudiendo realizarse el propósito del reinado, éste se concreta en las piedras macizas del Escorial. En tanto, como pasa en todas las horas de transición social, el fenómeno de disgregación que implícitamente supone, determina la antítesis: los viejos, los castizos, se encuentran como extranjeros en el ambiente nuevo: su voz suena extraña en el concierto desordenado, y, mientras el venerable don Álvaro de Bazán se retira buscando paz a la serena melancolía de su ancianidad gloriosa, un petimetre complaciente lo reemplaza. Lo advenedizo sustituye a las prosapias del valor y de la fama, bajo la lluvia de incienso y al son de las fanfarrias que acompasan a los autos de fe en los quemaderos, desprovistos de su antiguo sentido de caridad cruel y trágica y avenidos a la semejanza de un esparcimiento mundano. Feria de lo nimio, el oro puro se relaja en oropel y la honra primitiva en decoración teatral, que hace exclamar a Cervantes, en el verso del soneto memorable, con amargura cómica:

-38-

|

Es que todo lo había sufrido en carne propia. Guerrero de Lepanto, nadie se acuerda de su cautividad. Cuando del calabozo de Argel viene su carta en conmovedores tercetos a implorar la misericordia de Felipe II, por medio de Antonio Pérez, el secretario célebre, sólo consigue que la gimiente elegía provoque en el rostro del monarca una sonrisa enigmática. Allá, si el cielo y el rey moro lo consienten, volverá a la tierra materna. Su figura escuálida se pasea entonces sin hogar y sin refugio cierto. Hoy le fiarán, con fidedigna fianza, paño popular para capa y mañana yacerá en prisiones, porque los vecinos de las villas pequeñas no quieren pagar las alcabalas: palos de insurgentes y cárcel después, esa es su vida de vagabundo inadaptable, que todo lo ensaya en la descompuesta atmósfera, y nada le resulta: conoce por un instante la quietud del hogar y vive bajo el techo conyugal de Esquivas, horas largamente pacíficas, hasta que el deudo sacerdote, infaltable en las familias rurales de rango, que mezcla a los latines de la misa letras de usura y arriendos de genovés, no le arma discordia por informal. Y el sueño de la felicidad entrevista, se corta -39- otra vez. Poco hace al caso si el amor furtivo le consuela. Árgana de inagotables penurias, se bebe a sí mismo, como un río que se seca. ¿Adónde irá, sin su cruz? En vano platicará ante letrados, poetas y señores, en frecuente tertulia, en el negocio de don Francisco Robles, librero del rey, sobre don Juan de Austria y el duque de Sesa; en vano mostrará su manquez donairosa a los grandes de la corte; inútil es que presuma y que aspire: otros llévanse el provecho y la alabanza y mucho será si un Argensola o un rapsoda de Herrera le dispense el trato por ser lego y poco notorio para los correveidiles de palacio. En días tan confusos, no es raro que el héroe no dé siquiera con su paga de soldado y mientras un Medina Sidonia, cuya mujer impera bajo la púdica toca, logra montes y maravillas, justo es que el alcabalero Cervantes pruebe su fuerza invencionera en la prisión, aguzándose en contrapuntos con el enjundioso andaluz Mateo Alemán. Pero sangre quijotesca circula por sus venas. Nada le arredra, nada le destruye; sufre y sonríe, padece y espera. Filósofo triste, sabe de la vida y oculta su desazón en jovialidades de estudiante y si el cautiverio no excluía en su ánimo la gracia infinita, la desdicha en -40- el patrio suelo no agota su esperanza, que es apacible desgano. Helo ahí, pues, pleiteando el paño prestado de su capa o la cuchillada del duelo anónimo en que el destino le pusiera por testigo. Ni el yerno que le reclama con tenazas la dote imposible, ni el cura de Esquivias, ni los grillos, ni el desdén harán de su sonrisa hidalga injuria de gañán ni de su serenidad de catedrático salmantino, ira de capitán mercenario. Sabe que lleva en sí el secreto del porvenir y es el juez implacable y benigno a la vez de aquel tumultuoso desfile de la decadencia. Ella será crucificada en las barbas cerdudas y en los adagios de Sancho; entretanto, la lanza y la espada de Don Quijote eternizarán más allá del océano, más allá de los siglos, a la España creadora, a la España genésica de las epopeyas, cuyas estrofas son mundos descubiertos y continentes conquistados.

En esa existencia de andariego sin suerte, en que vivió, en sus formas diversas, la vida pícara, paladín o parásito, Cervantes engendra y realiza la obra suprema. -41- Desdeñábanle los maestros en boga. Lope de Vega lo miraba por encima del hombro, las eminencias de la literatura oficial no advertían su paso por la calle. Él, en cambio, en su Viaje al Parnaso, envolvía a cada jardinero de perifollos en su generosidad. Se presentía el príncipe futuro de los ingenios y otorgaba prebendas de elogios a los nimios cortesanos de las letras, sin olvidar, de cuando en cuando, regalías para algún lacayo de las Musas, sabiendo, eso sí, distinguir a don Francisco de Quevedo de fray Juan Bautista Capataz, aunque endiosara a este último en un consonante forzado. Y pudo reflejar tanta riqueza genial, tanta historia de almas y de épocas en el libro cardinal, precisamente porque no era literato. Era algo distinto. Era escritor, es decir, garra creadora pura, vitalidad misma, calor humano que vibraba en la punta de su pluma, como un grito inmenso a flor de labios... ¿Necesitaba acaso pensar en el adjetivo culto y en el rigor de la frase redonda si animaba lo eterno con su soplo? ¿Interesábale acaso el rincón de la antología si los cuatro puntos del globo serían luego escenario perdurable de su memoria? Sería eso como pedir a Don Quijote que haga esgrima -42- de salón con su lanza de caballero andante, hecha para botes y no para filigranas.

Vecino de buhardilla para los académicos contemporáneos, que vivían ungiendo las rodillas de Filis y de Tisbe con baños de ambrosía, vengose de su mezquino existir con la gloria más universal. Y por no ser literato y por no ser componedor de figuras a la clásica manera, resumió una filosofía, resumió el espíritu de una edad en la obra única. Mas su alma habíase penetrado de quieto dolor y de ahí el sentido amargamente satírico del libro, que es canción de gesta y novela de pícaros, al par que arte didascálico, pues Don Quijote es continua lección de nobleza y de ideal, de virtud heroica, y Sancho y el ambiente en que se mueve, caricatura de una sociedad, y que al ser perfecta y honda, lo es de todas las sociedades y de todos los tiempos. De ahí el aspecto trágico del uno y el tipo burlesco del otro. Por lo demás, conviene disentir con la suposición de que el libro no va más allá de un pensamiento de arte plástico y de crítica social. Cervantes, el más genial de los escritores, tiene la cualidad comprensiva del genio, en cuya síntesis hállase todo: representa en sus fases -43- múltiples las modalidades específicas de la raza española y nadie en sus días ha ofrecido un espectáculo más noble de profundidad mental y de belleza de alma. Paradójico y realista, cómico y trágico, tiende los vastos panoramas y no abandona el detalle; es metafórico y estricto a la vez. Y en ninguno como en Cervantes encontraremos ese rudo individualismo español que hace estallar al santo en herejías y al general desdoblarse en insurrecto. Cristiano hasta el misticismo, no le imponen cruces de prelados ni capelos cardenalicios; soldado, su voluntad está por encima de la disciplina regular. En país alguno podría concebirse a Santa Teresa y fray Luis de León, en Italia, por ejemplo, habría muerto en la hoguera. Y es porque el predominio individual es siempre la espuma de los países anárquicos, en que impera, vuelta a vuelta, la dictadura del guerrillero y la del inquisidor. Cervantes expresaba ese conjunto contradictorio, y su héroe lo filtra en sus acciones y en sus palabras: Don Quijote es un rebelde perpetuo. Su calada visera reta a lo establecido con la torva audacia de un revolucionario de los siglos posteriores: es absoluto, y entre la -44- bondad que es genuina en su corazón y el coraje que es su norma, no posee otra ley que es su fatal albedrío: contra las hermandades o contra los corregidores, su sentimiento religioso compite con el dogma y con sus guardianes, y su concepto de la justicia priva sobre las Partidas. El piadoso de Dios y el paladín es, con frecuencia, un réprobo para la iglesia, pero su heterodoxia espontánea se reproducirá no pocas veces en el clásico padre Mariana, que antes de ser profeso de orden es español e ingenio, y por lo tanto libre, porque la raza que convirtió la teología en una política no puede respirar sin la libertad individual, condición exclusiva de sus impulsos históricos y de su vida cuotidiana, como acontece con los pueblos que constituyen una nación en lo moral y una tribu revuelta en el orden social.

Un fermento de inextinguible anarquía encrespa el espíritu de Don Quijote. Si evoca ante los rústicos la organización primitiva de las sociedades, es para exaltar, en la poesía de la noche nítida, bajo el cielo suntuoso que es su techo de caminero, el comunismo de los tiempos remotos. Si decide un asunto, que sus viajes espectrales suscitan, es para resolverlo con abstracción de leyes y de -45- derechos: sobre toda ley y sobre todo derecho, su razón se impone como el filo de una espada tajante. Es siempre el individuo, nunca la colectividad. Y eso es tan profundamente español, tan íntima y medularmente castellano, que se repite como rasgo definitivo en las mentalidades más sujetas a las reglas disciplinarias. Así, por ejemplo, hay un ególatra en el propio San Ignacio de Loyola, y el padre Mariana, al reprocharle el primado, con el testimonio de los santos concilios, su juicio sobre un problema teológico, contesta con tranquila altivez:

-En mi cabeza hay muchos concilios...

No es concebible el espíritu español sin un fondo de orgullo dominante, es decir, de independencia categórica. Cada español puede anteponer a la rúbrica de su nombre la cláusula imperativa del monarca: Yo, el rey... Don Quijote suma esa síntesis, pero esa estupenda arrogancia se sublima en rectitud. Su lanza es para redimir; su espada es para ganar batallas de honor. Ese paladín que hierve en soberbia, nunca cae en la injusticia, porque el orgullo que lo anima tiene por base una lealtad de gran señor. Don Quijote y Cervantes no son sino la misma figura reproducida en la duplicidad de un -46- espejo colosal. Por eso equivale, a mi juicio, lo cervantesco y lo quijotil. Los dos forman una medalla sin reverso. Ambos persiguieron absurdos, ambos vencieron en la inmortalidad y nos han dejado el ejemplo de sus existencias singulares. Son perpetua enseñanza de nobleza espiritual y redimen, como cumbres la monotonía de una pampa, la especie humana que se dignifica con la proyección de sus vastas sombras. En las tardes de invierno, cuando el cielo nuboso nos llena de lúgubre paz, cuando nos desploma la fatiga o nos desazona la incertidumbre, el libro de Cervantes nos ofrece sus páginas abiertas. En ellas hallamos, como bajo la penumbra de un árbol amable, reposo para el corazón y embravecedora energía.

No son los profesores de virilidad de hoy los que han de superar a Don Quijote en lecciones de esa recia dinámica. Así, al concluir la lectura, deseamos arrojarnos sobre los caminos y buscar dignas empresas. ¿Qué importa si la celada es de cartón y jofaina el yelmo? Lo principal estriba en idealizar el destino del erguido brazo, embistiendo molinos o retando a rebaños de carneros; quien lee esos capítulos vuélvese adepto de esa religión de las ilusiones. No lo lamentemos. -47- Al contrario, erijamos en profeta a ese paladín y sigámosle por sendas y llanuras. ¡Benditos sean aquellos molinos que descubrió su lanza! Sus largas aspas envuelven nuestras almas en vientos de honda poesía. Sobre los llanos desolados de la existencia, sus siluetas, divinizadas de romántica luna, se recortan en panoramas imaginarios. Hacia ellos se levantó la mirada del héroe, deslumbrada por la gloria. Molinos de viento que rodea la paz beatífica del Ángelus aldeano, que hace chirriar en los recodos sombríos, el aire rural reviviendo fantasmas de brujas y de galanes, molinos de los viejos caseríos, buenos molinos del buen hidalgo, amémoslos como símbolos. A través de sus aspas veremos el firmamento augural en que vuelan las aves caudales y las creeremos aprisionadas, para nuestro señorío, en clausura de rejas movibles.

Acójase a su sombra el garrido mocetón que busca aventuras para probar el temple de su espada y de su ánimo; embístalos, desbridando hacia su imagen quimérica el rocinante de sus sueños inspirados; empenáchese de luz; proclame incomparable la hermosura de su dama y por ella muera; muera por la ilusión, que es el dogma quijotil; venza a follones y malandrines a costa de su hambre -48- y de su sed; agote su íntimo poderío, ahóndese en sí mismo, supremo entre los demás; arraigue en su propia fuerza, seguro de su alto destino; desafíe en los caminos, combata y ruja, y así, vencedor en el amor y en la muerte, prodigioso de absurdos magníficos, su fama será el rescate de las amarguras, cuando, en los venideros tiempos, lo glorifique Cide Hamete Benengeli, narrando en idioma triunfal su historia insigne, con las palabras que honran al manchego:

-49-

-50- -[51]-

«Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata», nació en un lugar de cuyo nombre nadie querrá olvidarse. Y a pesar de que en la diminuta ciudad, adormecida en las tardes castellanas por el murmullo del manso Henares, nacieron grandes guerreros y príncipes famosos, su recordación perpetua se debe a que no lejos de Santa María la Mayor vio la luz primera el hidalgo ingenioso. ¿Quién hubiera dicho que el hijo de Rodrigo de Cervantes, venido al mundo en triste pobreza, pudiera superar en gloria a los nacidos -52- bajo dosel y entre filas de dueñas y destinados a acaudillar los tercios hazañosos del rey o superar en honra -deo volente- a los que hacían las armas de la sabiduría en las aulas de San Ildefonso? No lo hubiese creído, por cierto, el mismo bachiller Serrano, que llevaba hundidas ya en la santa pila a numerosas criaturas de aquel pacífico y apocado vecino, habituado, como buen pobre, a la escasez honesta y a la familia larga: menos aun supondríalo la algazarosa multitud juvenil, acorrida de toda España, y que, al desparramarse en los asuetos dominicales, harta de los ergos y de los distingos de la Escolástica, solía ver en el portal de su casona al tímido cirujano y hacerle objeto de sus burlas estudiantiles. Y en esos días las burlas de los que se alistaban en el ejército de la Diosa de los ojos claros llenaban con su tumulto las calles de la ciudad pequeña, y es porque era otoño y el aire muy transparente en los caminos y la niebla muy traslúcida en los alcores, ítem más, el abundoso mosto, ponían el ánimo de la revuelta mozada ondeante y desigual. Mas Dios quiso otra cosa. ¿Qué guerrero o doctor de aquel tiempo vive en nuestra memoria? En cambio, en nuestro sentimiento revive, como si con nosotros -53- hablara y estuviera delante, el que relató los sucesos incomparables y nos llenó el corazón con las alegrías y las penas del caballero sin par, buscador de empresas insignes, amador de la justicia, dispuesto siempre, con su fuerte brazo y su alma poblada de estrellas, a vengar agravios, a desfacer entuertos, a libertar a los que gimen en los cautiverios, defensor del desvalido, baluarte y fe de la encantada princesa. Don Miguel de Cervantes Saavedra es, así, nuestro viejo amigo. Como el héroe de su libro, ha sufrido el rigor del mundo y ha hecho las penitencias amargas de los que tienen en la frente el signo de los varones predestinados. Para que cada palabra suya pueda servirnos de oración consoladora al estar acongojados, o de fuente de brío al sentirnos mecidos por altos deseos, sufrió todos los sufrimientos: años enteros gimió en la cautividad del moro, que así cobraba en el valiente ya inerme la proeza de Lepanto; años gimió en el abandono y en las prisiones, pues nacido para el don milagroso de la poesía, gracia celeste vertida en el aroma sonoro de las voces, no anduvo diestro en el recaudo de alcabalas ni cuidose de pagar, mísero, el paño de la capa que le fiara el mercader.

-54-¿Quién ponía atención, en los días de los Felipes -poetas o noveladores-, en ese novelador y poeta que prefería los versos regocijantes de Lope de Rueda, oídos en el Corral de la Pacheca, a los versos graves y tiesos que tejían en loanza de la dama de pulido linaje los ilustres y aseñorados tocaliras de la Corte? El propio Fénix de los Ingenios, Lope -«Hermano Lope, bórrame el soneto»- le profesaba desamor y apenas si le saludaba, y eso cuando le venía en gana, llevándose la mano al capelo con displicente cortesía; don Lupercio Leonardo de Argensola, a quien los príncipes sentaban en su mesa y a quien doña Bárbara acogía con otorgadora sonrisa, dispensábale, gracias sean dadas a Dios, una amistad blanduzca, tibiecilla, discreta, tan discreta, tan tibiecilla y tan blanduzca como su Musa, Musa de Academia, clásica y correcta, reñida con los saltos absurdos y con los clamores agudos, y que, sin duda, se apodaba Filis o Dorila. No iba el ingenioso hidalgo ni a los festines de la Corte ni a los recibimientos de las señoras que tomaban del capellán la misa, del paje el madrigal y del marido las telas que vendía el florentín. Iba a la librería de don Francisco de Robles, donde los copleros -55- y legos y los decidores de lindezas se reunían para platicar sobre los casamientos reales, los barcos que venían de América, cargados de oro, a fe mía, y los esguinces del Turco, en las costas del Mediterráneo. Allí, bajo las ahumadas vigas del techo, el Manco era el bien esperado y el bien venido. Reíase allí con recia risa de la ciencia del tropo, de las suspirantes endechas en alabanza de doña Leonor. Allí se sabía que don Miguel de Cervantes Saavedra podía esperar el fallo de los siglos idos. ¿Qué importaba al de la Triste Figura el desdén de los grandes, el pan ausente, la fama batida en torno de los olvidados de mañana? Los seres vivos que amasó en la arcilla inmortal pregonaban ya de mar en mar y de rumbo en rumbo lo cierto de su gloria y lo eterno de su nombre. ¡Bien haya el sino contrario que apartó de sus labios la copa demasiado llena! ¡Bien haya el favorable designio que lo separó en cárceles de la tierra natal, lo arrodrigó en numerosos pesares y lo hizo doctor en corazones humanos! Por eso lo amamos y lo buscamos; por eso es nuestro viejo amigo y nuestro confidente fiel. Es la hora de salirle al encuentro. Las lámparas están prendidas; el fuego arde en la chimenea y esparce en la -56- estancia el dulce calor doméstico. Arrimen un poco más las sillas. Sobre nosotros se cierne el mundo maravilloso del ensueño y de la poesía, el mundo de los infinitos tesoros; abramos el libro que comienza así:

-57-

Don Miguel de Cervantes amó en La gitanilla a una de sus mujeres más realmente vivas y más hechas a penetrar en el corazón y a quedar en el recuerdo. Cuando apareció ante la gente de la Corte y desenvolvió en su presencia su danza vibradora y envolvedora, unos dijeron: «Dios te bendiga, la muchacha». ¿Qué se veía en esa doncella de quince años? La llamaban Preciosa. Tenía el cabello hecho ondas de oro y los reflejos del mar se acaudalaban en sus ojos. ¿Acabaría, como todas las gitanas de las ciudades españolas, rodando de extramuros en extramuros, lanzando acá su zambra y leyendo allá en la mano del caballero -58- de volante jubón el destino de tristes amores y de fortunas halladas en una ínsula? He aquí que nadie desea saberlo siquiera. Viejos y jóvenes júntase en el sitio en que se muestra la Gitanilla. Un poeta le hace la honra de un soneto:

|

¡Ay! Las gitanas que acampaban en las barriadas profesaban el arte nefando de la brujería. ¡Dios nos perdone! A lo mejor, recibían en visita al Diablo y de él aprendían las recetas de las curaciones y los secretos de los daños que hacían, enterrando en la mala suerte al mozo pronto a casarse o mezclando olor de ajo a los pasteles de miel. Preciosa sabe doctorerías como no los sabe el bachiller que retornó de Salamanca el año último y está en su casa, sopla que sopla el endemoniado hornillo, a la espera de que el plomo se haga oro de ley. Preciosa nos dice cómo se acaba, con determinadas palabras y seis cruces, el vahído de cabeza. Publica -59- ensalmos, hace agorerías. ¿No será bruja y no nos habrá embrujado? ¿Por qué andamos buscando de esta manera el cálido filo de su mirada y la blanca relumbre de sus dientes? ¡Qué manos tiene, Padre Santísimo! Cuando danza, parece que ha hecho un lazo de sus brazos y nos los va a echar al cuello. ¿Qué sortilegio anima su figura? Es la mujer misteriosa de la morisma y de la judería y con ella se esparce el aliento de las antiguas farsas de juglares y juglaresas que erraban de villa en villa y de burgo en burgo moliendo canciones y contando las desventuras de amantes doloridos y de príncipes caídos en cautividad. Don Miguel de Cervantes ha resucitado en esa muchacha de encendida belleza a la mujer de las razas que al irse de España dejaron en ella el recuerdo de sus encantamientos prodigiosos. ¿No había siempre un alto señor, servidor del rey y devoto de Dios, que de noche salía de su honesta y religiosa casa, con el puño sobre la espada, y se perdía en la calleja desierta, hacia las afueras, y golpeaba en una ventana ruinosa? Ese alto señor amaba a la mora o la judía por más que viviera en la condenación, pues -60- no pudo resistir sus hechizos, al verla una vez. Es el eterno romance de la mora que turbaba el alma de la España católica. España había expulsado a los infieles. En las hogueras ardieron los que quisieron esconderse en las rúas obscuras y seguir forjando el cobre y el hierro, los velones y los cofrecillos. Pero, aunque no quedara más ninguno de las huestes que habían partido con Boabdil, la imagen de la mora aparecía en el recuerdo como una pesadilla deliciosa. Se encarnaba en la gitana bailadora y revivía en todos la poesía de los amores orientales, la sed de lo extraño, el afán de lo desconocido. Don Miguel de Cervantes, que anduvo por los Rastros de Sevilla y estuvo en Argel, resurgió en su Gitanilla las moras con que soñaban los españoles y resumió en su gracia ligera, en su cuerpo movedizo, en su acento candoroso y picante a la vez, a las mil heroínas de la fantasía, a los seres creados por los poetas. La vistió, le puso crótalos en las manos y le sopló el espíritu de la vida, como Jehová cuando hizo al primer hombre, y Preciosa, a través de los siglos, sigue siendo la mora, la gitana, la mujer del amor vedado que añora -61- todavía España y que se presenta a nuestra imaginación, dominadora y sonriente, cantando la copla al compás de sus sonajas:

|

-62-

Luscinda se parece a todas las mujeres cervantinas. Se parece a Dorotea y a Zoraida. Tiene el buen sentido, el cuerdo buen sentido del ama de Don Quijote y la fresca ingenuidad de la sobrina del gran caballero. Nadie la gana en recato; nadie la vence en dulzura; nadie como ella marea junto a la reja andaluza al doncel que pasa y mira furtivo: une al decoro de la dama castellana, grave y honesta, la llameante viveza de la mora. Y como todas las mujeres de Cervantes, que desfilan en los relatos ejemplares, es espejo de la fidelidad. Ningún azar feliz o triste sabrá apartarla de su propósito, ni suerte alguna podrá desviarla de -63- su fe. No importa que el padre de don Fernando sea el duque Ricardo ni que su linaje tenga el abono de antiguos blasones. Está hecha para resistir la traición, para afrontar la desventura, para contestar al destino con su larga paciencia. En ella se copia el coraje de los grandes amores. En esas mujeres, de estatura ya natural y que actúan en conflictos comunes, perdura todavía la apariencia de las heroínas de las novelas de caballerías: Luscinda, huyendo de la ciudad para esquivar a don Fernando y Dorotea lanzándose a través de la selva desconocida para buscarlo, recuerda a las princesas de los paladines, a las damas sublimes de los caballeros andantes. Luscinda es la cautiva de la suerte opuesta. Como otras gimieron ocultas en redes malignas, ella gime perseguida por contrarios azares. Pero su amor no abrirá paso en su alma ni a la resignación, que es el comienzo del olvido, ni a la paz que es el principio del consentimiento. Como los hombres y las mujeres de las novelas caballerescas, se arroja a los caminos para encontrar fin a su padecimiento o remedio a su aflicción. ¿Dónde hallará a aquel a quien repudia y a aquel a quien ama? ¿Qué rumbo tomó el esposo deseado? El amor, desesperado -64- y doloroso, que la embellece aun más, lleva en sí la suprema sabiduría.

Muda y triste, va de lugar en lugar hasta hallarse en el sitio de las cosas inenarrables y de los sucesos únicos. Luscinda ha dado con la venta donde la boquisuelta Maritornes fue llamada princesa alguna vez y donde los desvalidos pueden esperar el signo de la fortuna favorecedora. Aquella es la venta que el de la Triste Figura convirtió en castillo y donde por tal razón sólo lo milagroso tiene cabida y lo imposible se cumple. Es la puerta del reino quimérico, es el palacio de los sueños maravillosos. Así como se puede dar con el tesoro escondido en la vuelta de cada calle y en el tropiezo de cada terrón, el premio del amor esforzado suele aparecer junto a la ventana que se abre a nuestro paso. Luscinda sabía que antes de dejar de amar dejaría de vivir. Ese espíritu de fatalidad domina en el amor de la mujer española, que es siempre trágico y anuda al deseo de dicha la resolución de morir. La venta de Don Quijote concluye con su tortura: siendo alto su amor y alta su fe, necesitó, para terminar en la alegría, la vecindad del que hizo promesa de servir a los desvalidos. Todas las mujeres de Cervantes son figuras -65- de vida quijotesca. Luscinda las comprende en su valerosa constancia, y su fidelidad y su fuerza en la congoja recuerdan la fidelidad misma que ha rendido el alma del caballero insigne a los pies de doña Dulcinea del Toboso.

Dios te dé a Luscinda, hijo mío. Con ella no necesitarás llevar contigo la llave de tu casa ni cuidarte del mundo: si has sabido ganarla no lograrás perderla, porque su ternura guarda la consistencia de las piedras preciosas: aun deshechas en polvo no muere en ellas el brillo de la luz que les da vida.

-66-

Los años de cautividad nunca se borraron de la memoria de Cervantes. A través de sus diversos oficios, ejercidos en tiempos diversos, los días de Argel, amargos y duros, reaparecían en su recuerdo: la sombra de la cautividad cubrió su vida toda, y no hubiera concebido, sin duda, a los seres fantásticos que redimen a los sufrientes en el reino de las aventuras, si él mismo no hubiese pensado, en las horas sin esperanza, en la mano oculta que podía limar las rejas de su prisión, en lo inesperado venido bruscamente, en el prodigio que de pronto le devolvería el albedrío. Era joven cuando yacía en las mazmorras de Argel, y, desde luego, la casa -67- de Agi Morato es la famosa de los baños donde pasara, en compañía de numerosos cautivos, las penurias de la esclavitud y con los cuales tramara a menudo artimañas de fuga. ¿Habrá asomado alguna vez, sobre el parapeto del muro, la hija del dueño o la favorita del harem que aprovechara una distracción del cuidador? ¿No se habrá repetido con Cervantes el viejo cuento referido por los poetas en los umbrales de los zocos y en que se ve a la mora siguiendo al extranjero, enamorándose del «rumí» y con quien huye en la noche hacia las playas remotas? Zoraida es eso. El romance de la mora prendada del cristiano se vivifica en esa admirable figura. Lo que la España en lucha con el infiel ha cantado por espacio de siglos, prometiendo al guerrero de Cristo, en premio de su mérito heroico, la princesa conquistada, revive en la narración que se intercala en el luengo itinerario de Don Quijote. En ese evangelio del caballero denodado, que restablece las costumbres de la caballería feudal en los años posteriores al César, y con quien renace la fe en lo misterioso, reaparece también la leyenda de la Mora, que desde lo alto del calado minarete, envuelta en sedas deslumbrantes y penetrada de embriagadores -68- aromas, sonríe al cautivo, que gime la copla del amor afligido en prisiones:

|

Era la época en que se rememoraba, tañendo la vihuela de los mesones, las llorosas congojas del forzado de Dragut, las penas candorosas de Zaide, los hechos de Bravonel de Zaragoza. Zoraida es la cifra y la suma de esas mujeres creadas por la fábula local y avivada por las memorias de los que regresaban de los cautiverios, rescatados por el dinero de los mercedarios o fugados en riesgosas connivencias con algún renegado. Era esa la poesía de los soldados que hicieron las guerras contra el Turco, y que, sin beneficio ni honra después, se encaminaban a las Indias, en busca de las ciudades del oro. Cervantes, soldado cautivo y poeta, entrevió esa figura tradicional en la cautividad, y el poder de su recuerdo se reflejó en las figuras femeninas que más tarde creara o encontrara. Sus amores fueron amores fugaces, surgidos y desaparecidos en el camino, y aquélla de la cual no se sabe más que el nombre y que fue la única que adulciguó la salobre melancolía de su otoño y de su vejez, le recordaba, -69- como las otras que conociera, el vago perfil vislumbrado entre los árboles del jardín argelino: Zoraida es la mujer en quien se juntan esas mujeres de la realidad y las de la imaginación popular. Libra al cautivo y se hace cristiana, es decir, realiza el doble ideal del español de ese tiempo y a la vez compensa con su hermosura delicada, con su cuerpo voluptuoso y fragante, el sufrimiento padecido en las cuevas lóbregas del arráez. Es por eso que, al pintarla, Cervantes la reviste con la gracia picaresca de la Gitanilla y le comunica el grave pudor de Luscinda, la idealidad con que rodea Don Quijote a la imaginaria señora de su pensamiento; Zoraida es real y viviente, pero de su realidad emerge el perfume de las mujeres poéticas: el amor de los romances está en ella, el amor que llora y canta bajo la luna clara, historias inverosímiles y hazañas descomunales.

-70-

|

«Esto cantaba Elicio, pastor, en las riberas del Tajo, con quien naturaleza se mostró tan liberal, cuanto la fortuna y el amor escasos» -dice Cervantes en el comienzo de La galatea. La Galatea ya no es ni la mujer de las novelas ejemplares, ni la de los cuentos picarescos, ni la de las aventuras en que sobrevive la sombra de la España muslímica. Es una novela pastoril y los que en ella se agitan, van y vienen responden a -71- nombres que no son los de usanza común. Se llaman como en los libros gustados en los salones señoriales y que dejan un sabor italiano, como que de Italia vinieron, con los alumnos del viejo Nebrija, con los de Mariano Sículo que enseñó a Garcilaso el modo de tañer el instrumento conforme lo hacían los maestros de Italia. La queja de Elicio parece ser el eco de las quejas de Nemoroso. Sus amigos se llaman Arsindo, Lauso, Orompo, Marsilio, Crisio y Orfenio. Elicio es un pastor y está enamorado de una pastora. Pero, siendo él tan pulido en su duelo, tan aseñoritado en su plañidería, no ha de creerse que Galatea será una pastora de aspecto rústico, como lo es Marcela; o una aldeana de grueso fajo y chatas narices, como lo es Aldonza Lorenzo. La Galatea es una digna señora. Se dedica al oficio campesino por la misma causa que Elicio ejerce el suyo: es porque así lo quiere la boga literaria. Los que escriben en Madrid, en ese tiempo de guerras y de sobresaltos, han resuelto crear un mundo aparte en que las mujeres son pastoras y los hombres zagales, y, para decirse su amor o reñir o avenirse, emplean octavas y cuartetas y cantan como los más famosos cantores del coro del Santo Padre. Cada -72- poeta que empezaba su carrera estaba obligado a escribir un libro así. En sus páginas ponía a la doncella de su afición y la bautizaba con un apodo clásico: Dafnis, Diana, Filis, y para sí se reservaba el papel del enamorado sin fortuna que acaba, alabado sea Dios, juntándose con la indiferente que lo tiene en sus redes o la infortunada a quien amenaza el destino implacable. Era muy difícil, ciertamente, pintar las truhanerías del Buscón, o las diabluras de Rinconete; era muy fácil, en cambio, colocar en el paisaje yerto de los poemas pastoriles la imagen de la pastora. Cervantes, como todos los poetas contemporáneos, hizo su novela y amasó la estatua de su Galatea poniendo en ella lo que rebullía en su mente todavía juvenil, es decir, cosas de la literatura; sus personajes hablan discursivamente, piensan en verso, disertan sobre letras: en los capítulos de La Galatea se anticipa el «Viaje al Parnaso», en que desfilan, grandes y pequeños, notorios e ignorados, los que viven sus días acoplando palabras y anudando redondillas. La reunión de esos personajes más parece la de los árcades que la de un grupo de gente del campo, que cuida ganado y conoce las horas por la altura del sol o el curso de las estrellas. Razonan -73- doctamente, finamente, cortesanamente, y Galatea misma parece salida de uno de los cuadros italianos en que se ven las diosas con aire sereno y ojos inmóviles, de carne blanquísima, envueltas en peplos y que más que seres vivos se dirían tallados en alabastro. De alabastro es Galatea y parece diosa, en efecto, diosa del valle cervantino, diosa de égloga a quien los versos de amor se dirigen como plegarias y en quien la sonrisa parece don otorgado como gracia divina. La pena no turba su serenidad. Oye las imploraciones del amante entristecido como si oyera una oración y es que no tiene la existencia real de las mujeres. Es una encarnación, es una mujer literaria que sabe que «todo acabará bien», porque así lo reclama el fin de la novela, el objeto de la gota de tinta de que ha nacido. Galatea podría decirle a Elicio: No te aflijas, pastorcillo. No tomes a pecho las coplas que recitas. Yo me casaré contigo porque así lo ha dispuesto don Miguel de Cervantes, ya que en las novelas pastoriles los pastores se casan siempre porque así lo demandan las señoras y los señores que leen esta suerte de libros. No te desesperes. El pastor forastero se irá en el último capítulo y nosotros seremos felices, -74- como pueden serlo los hombres y las mujeres que hablan en verso, lloran en canciones y se regocijan en metáforas. ¿No ves que si don Miguel de Cervantes suprime al pastor enemigo desde el primer momento se acaba la obra y nuestro destino termina sin lucimiento? No llores, Elicio; los pastores de las novelas fingen llorar, pues los otros, los que lloran de veras, nunca están en las novelas. ¿No ves que en torno nuestro hay ninfas y hay céfiros y Calíope da un discurso a los zagales en perfectos endecasílabos?

Pero todas las novelas pastoriles murieron; apagose el acento melodioso de las Dianas y de las Floris y sólo vive y perdura el eco de la voz argentina de la pastora que creó don Miguel de Cervantes: quiso hacer una estatua de mármol y como nada podía hacer sin animarlo de fuerza viva, su Galatea ha cobrado el movimiento de las mujeres reales: es una estatua inmortal que en las noches de luna vaga todavía entre las frondas húmedas de rocío.