En Andalucía son muy frecuentes por el verano esas repentinas tormentas, que duran en aquel alegre ciclo lo que un gesto de cólera en el rostro de un niño; y lo mismo que pasado su arrebato deja ver éste entre sus lágrimas una sonrisa, sucede allí que, llorando aún las nubes por un lado, aparece por el otro un alegre rayo de sol y un brillante arco iris.

Entonces dice el pueblo andaluz, que sabe todas estas cosas de muy buena tinta, que el diablo riñe con su suegra.

Una de estas tormentas, que no por ser cortas dejan de ser terribles, como lo es en la vida todo lo que, saliendo de los límites de lo natural, entra en el dominio de lo apasionado, descargó en Z*** en la noche del 15 de julio, víspera de la Virgen del Carmen, patrona del hospital del pueblo.

La lluvia había apagado las luminarias que ardían en la torre de la Iglesia, y puesto lacias las banderas y gallardetes que la adornaban; pero no eran bastantes los esfuerzos de la tempestad para imponer silencio a las campanas de la torre, que, al mismo tiempo que la fiesta de la patrona, anunciaban para el siguiente día una primera Misa. A intervalos dejaba de bramar el huracán como cansado, y cesaban los truenos al separarse las nubes, cual gladiadores que se apartan, recobran nuevas fuerzas, y de nuevo se acometen, se asen, se estrechan y se despedazan: oíanse entonces las campanas de la Iglesia, que, dominando al uno y despreciando a los otros, seguían perennes, como el que la verdad inspira y la razón le asiste, diciendo alegres a los vecinos: -¡Aleluya! ¡Aleluya!

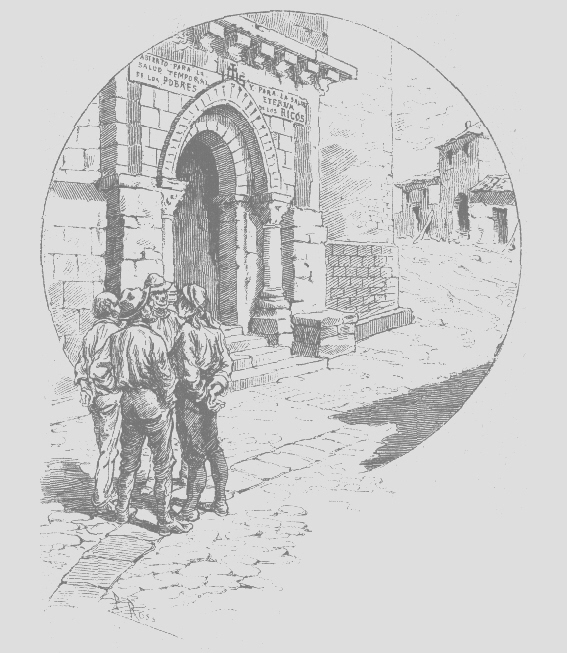

En medio de los barrancos que las calles del barrio alto forman, es donde se encuentra el hospital del Carmen. Como si desdeñase grandezas, vuelve la espalda a un castillo que fue morada de Grandes de España, y abre en una plaza, que forman humildes casas de pobres, su gran puerta, coronada por este profundo letrero: Abierto para la salud temporal de los pobres y para la salud eterna de los ricos. Pegada a sus muros, como el nido de una golondrina, se encuentra una pequeña casa, que la cal blanquea, perfuma una mata de reseda pendiente del tejado, y santifica una rama de laurel bendito, prendida en el balcón con dos lazos azules.

Allí vivía D. Blas, el Capellán, con su hermana Mariquita y Pepito su sobrino.

En la noche a que nos referimos, brillaba la humilde casa de limpia, y notábase en ella ese orden, ese primor con que una persona amante prepara todo cuanto ha de servir y agradar a otra persona amada a quien espera. Esperábase en efecto a Pepito, el sobrino querido que había crecido a la sombra de aquellos dos ancianos, como crece un alegre rosal a la sombra de dos graves cipreses; el huérfano abandonado, a quien la caridad de sus tíos había recogido niño inocente, formado joven intachable, y hecho al fin Sacerdote modelo. Pepito, como le llamaban ambos ancianos, acababa de recibir en Cádiz las sagradas órdenes, y venía a celebrar su primera Misa, en la Iglesia del Carmen, de que era Capellán su tío.

Era éste un pobre exclaustrado de la orden de San Francisco, hombre sencillo, de esos a quienes el mundo llama almas de Dios con cierta mezcla de compasión y desprecio, y que son, en efecto, almas purísimas que Dios acepta por suyas. Treinta años hacía que desempeñaba su modesto y difícil cargo, con ese celo, hijo de la caridad, con esa constancia, complemento de toda virtud, con esa callada abnegación, que tan pocos comprenden, y que es el rasgo más característico del sabio, del santo, del mártir y calumniado clero español.

No era, sin embargo, D. Blas hombre de muchas letras: jamás había entendido más latín que el de su misal, ni más rezos que los de su orden; pero ¡qué paz la de su alma! ¡qué tranquilidad la de su conciencia! ¡qué igualdad la de su carácter, que nada alteraba! ¡qué bienestar el de su corazón, que, como el de su Padre San Francisco, a quien invocaba a todas horas, ardía en esas llamas de caridad inmensa, que no encuentra pena sin consuelo, ni desgracia sin remedio, y que, cual el pelícano, es capaz de abrirse el pecho y dar su propia sangre, cuando ya nada tiene que dar!

¡Qué sublime y qué al alcance de todos era la filosofía de aquel pobre anciano, que sólo supo amar a Dios y al prójimo, y sintetizar la Religión, cuyo ministro era, invocando a Dios con estas dos solas palabras: Padre nuestro!

Y si bien había muchos que se reían del pobre exclaustrado, nadie había que no le amase y le respetase, porque poseía esa humilde superioridad de la virtud, que se persuade y suavemente se filtra en la opinión, sin ajar a ninguno, y no la altiva superioridad del talento, que se impone con orgullo, y al humillar a los otros hace nacer la envidia.

Don Blas había vivido varios años solo; pero un día vio entrar por sus puertas a una pobre mujer, que traía en brazos un niño de pocos años, cuya preciosa carita sonreía engarzada en su gorrito de luto, como sonríe la inocencia a la desgracia que desconoce. Aquella mujer era doña Mariquita, la hermana del Capellán, y aquel niño era hijo de otra hermana menor de ambos, que acababa de morir, y cuyo marido había desaparecido. D. Blas abrió sus brazos, su corazón y su exigua bolsa a la hermana y al huérfano que le pedían amparo, y a la sombra de su pobre sotana comenzaron a deslizarse aquellas dos existencias, con la suave tranquilidad de la tarde que declina, la de la hermana; con la bulliciosa alegría de la aurora que amanece, la del niño.

Había sin embargo en aquella pobre morada un extraño misterio, que paralizaba a veces la risa continua de D. Blas, y hacía enmudecer a intervalos los regaños continuos de doña Mariquita. Una mañana había recibido ésta una carta de Ceuta, dirigida a su antiguo domicilio, cuyo sobre atestiguaba con diversos sellos los muchos parajes que había recorrido, hasta llegar a su destino: encerráronse ambos hermanos para leerla en el despacho del Capellán, y permanecieron allí tres horas cumplidas. D. Blas salió pálido, y no rió por más de ocho días; doña Mariquita tenía los ojos rojos e hinchados, y cesó de regañar durante toda aquella semana.

Desde entonces preparaba doña Mariquita todos los años, cuando se acercaba la Pascua florida, algunas ropas de hombre, de tela grosera; rompía una alcancía en que había ido reuniendo a costa de mil privaciones algunos ahorros; compraba varios atados de cigarrillos del estanco, y lo colocaba todo en un paquete, que entregaba a su hermano: éste subía entonces en una calesa, y tomaba la carretera de Cádiz, durando siempre su ausencia de seis a ocho días. Nadie supo sin embargo nunca a dónde iba, ni cuál era el objeto de su viaje.

-¿Pero adónde va el tío? -preguntaba Pepito a doña Mariquita, con su curiosidad natural de niño.

Eacute;sta le miraba entonces con una expresión indecible de amor y de ternura, y respondía con su natural acritud:

-¡A contar los frailes, que dicen que falta uno!...

Una vez hizo Pepito la misma pregunta a su tío: fijó éste en el niño una mirada, en que se hermanaban el horror, la angustia y la ternura, y le respondió al fin con una severidad en él inusitada:

|

Pepito se agarró asustado a las enaguas de su tía, y jamás volvió a preguntar nada acerca de aquel viaje misterioso.

Doña Mariquita esperaba siempre ansiosa la vuelta de su hermano; salía a recibirle a la puerta misma de la calle, y le interrogaba con la vista.

-¡Nada! ¡nada! -respondía D. Blas desalentado; ¡más duro que una roca!... ¡más entero que los muros de Ceuta!

Doña Mariquita se echaba a llorar, y ambos hermanos permanecían por algunos días sin reír el uno y sin regañar la otra.

Poco a poco el pobre huérfano fue haciéndose hombre, sin dejar de ser ángel, y obtuvo en el Seminario de Cádiz una beca de gracia por intercesión de su tío. Allí dio muestras de un talento poco común, de una aplicación extraordinaria, y de una ejemplar conducta.

Celebrose en cierta ocasión en el Seminario un acto público por mandato del Sr. Obispo, y Pepito fue el seminarista designado para defender unas tesis de Trinitate. El júbilo de D. Blas no reconocía límites, y comenzó sin pérdida de tiempo a hacer sus preparativos de viaje.

-¿Pero cómo va V. a ir? -decía apurada doña Mariquita, que no obstante su avanzad a edad, hablaba siempre de V. a su hermano, por respeto al sacerdocio. Ni un real hay en casa para pagar la calesa...

Don Blas soltó una de sus alegres risotadas, y exclamó:

-¿Pues cómo ha de ir un pobre mendicante, sino en el caballo de su Padre San Francisco, que no necesita ni pienso ni albarda?...

-¡A pie! -exclamó doña Mariquita. ¡A pie cuatro leguas, y con setenta años a cuestas!...

-¡Cuatro leguas!... Cuatro millones de ellas andaría yo de rodillas, por oír a ese hijo de mi alma, que ha de ser otro Tomás de Aquino... ¡Mariquita! -añadió solemnemente, agitando en una mano su descomunal sombrero de teja, y en la otra un cepillo con que en vano había intentado alisar los pelos que no tenía-, ¡acuérdate de lo que te digo!... Yo no lo conoceré, porque el campo-santo me está llamando para abonar la cosecha de malvas; pero tú eres joven (Mariquita contaba a la sazón sesenta y cinco años), y podrás verlo... ¡Ese niño se ha de calar una mitra!...

-En la alcancía debe de haber lo menos veinte reales -observó tímidamente doña Mariquita.

El rostro del Capellán se nubló repentinamente, y volvió la espalda murmurando:

-¡Calla, hija, calla por Dios!... ese dinero es sagrado.

Ni por la cátedra de San Pedro hubiera cambiado don Blas la silla con que le brindó el Rector del Seminario, en el mismo estrado que ocupaba el Sr. Obispo. Lloraba unas veces, reía otras, y sobre el fondo de sencillez que retrataba siempre su bondadosa cara, pasaban cuantas emociones pueden agitar un corazón amante, mientras se volvía para todas partes lleno de satisfacción, como si dijese a la concurrencia entera:

-¿Pero no han caído ustedes en la cuenta de que yo soy el tío de ese sobrino?...

Al terminar el acto rodearon todos al seminarista, para darle la enhorabuena: el mismo señor Obispo le dirigió halagüeñas palabras, y le entregó por su propia mano un hermoso ejemplar de la Suma de Santo Tomás de Aquino. D. Blas se abrió calle entre la multitud, a fuerza de codazos.

-¡Paso, señores, paso, que es mi sobrino! -decía.

-¡Hijo, hijo mío! -exclamó al fin, abalanzándose al cuello del seminarista... ¡Y la pobre Mariquita, que no te ha oído!... ¡pero deja, deja que yo le cuente!...

Y al decir esto el buen anciano, lloraba como un chico; pero poniéndose de repente serio, porque cruzó por su mente la idea de que aquel triunfo podría quizá engreír al humilde joven, añadió, poniendo una mano en la cabeza de éste, y otra en la suya propia:

-¡Muy bien, Pepito... has hablado como un libro!... ¡Pero ten presente, hijo mío, que lo mismo a esa cabeza que a esta calabaza, se las ha de comer la tierra!...

Y luego se echó a llorar, y después se echó a reír, y de nuevo volvió a abrazar a su sobrino.

Don Blas regresó al pueblo en una calesa, que le forzó a aceptar el Rector del Seminario, llevando dos ejemplares impresos de las tesis latinas que su sobrino había defendido. Por el camino se las leyó al calesero, que, como era natural, se quedó en ayunas.

No bien llegó a su casa, entregó a doña Mariquita un ejemplar de las tesis, y guardó el otro para ponerlo en un marco en el testero de su despacho.

-¡Si aquello no es para contado, Mariquita, sino para visto! -decía, mientras despachaba una cazuela de ajo molinero, en que consistía toda su cena. ¡Válgame mi Padre San Francisco, y qué chavalito ese, que apenas tiene veinte años y se mete ya debajo del brazo a Escoto y a Suárez y a Santo Tomás de Aquino!... ¡Vamos, si a ese niño era menester engarzarlo en plata, y guardarlo en un relicario!... ¡qué desparpajo, qué respuestas, y qué latín, Mariquita, qué latín!... ¡Si yo mismo no lo entendía!...

-¡Si no hay otro! -decía doña Mariquita, llorando a lágrima viva. ¡Si cuando lo crió su Divina Majestad rompió el molde, porque no lo hubiera igual en toda la tierra!

-¡Allí estaba todo el señorío de Cádiz, quitándoselo de las manos, lo mismo que una reliquia, y el pobrecito mío, humilde como mi Padre San Francisco, sin levantar los ojos del suelo!... ¡Es un ángel, Mariquita!

-¡Un santo, Blas!

-¡Pues no; que cuando le ponían dificultades, ya sabía el mocito espantarse las moscas!... Había allí un vejete cojo, listo como una pimienta, que todo se lo negaba...

-¿Que se lo negaba? -exclamó asombrada la vieja. ¡Sería algún pícaro judío!...

-No, mujer, que era un canónigo...

-¡Pues sería envidia!

-No, mujer... si negaba, como quien dice, en broma, para ver si Pepito se tenía firme en los estribos.

-Pero siempre saldría ganando mi niño...

-¡Pues claro está! ¿Quién había de tumbarlo en tierra, con un sentido tan fino como el que tiene, y unas verdades tan de a puño como las que defendía?... Mariquita, acuérdate de lo que te digo: en cuanto cante Misa el niño, me lo hacen Cura párroco.

-¡Lo menos canónigo! -dijo doña Mariquita.

Don Blas soltó una de sus estrepitosas risotadas.

-Pues ya puedes empezar a coserle los capisayos -dijo- porque si a ese paso lo empujas, para Navidad es Obispo, para Semana Santa, Papa, y para Pascua le tienes hecho Padre Eterno.

Y asombrado el buen viejo de su chiste, comenzó a reír de nuevo.

-¡Ay! ¡si su pobre madre levantara la cabeza! -dijo tristemente Mariquita.

La alegría desapareció del rostro de D. Blas, como un relámpago; alzó los ojos al techo suspirando ruidosamente, inclinó la cabeza, y cruzó las manos:

-¡Pobre Ana de mi corazón! -dijo, y rezó un Pater noster.

-Requiescat in pace -añadió al terminarlo.

-Amén -respondió doña Mariquita, enjugándose las lágrimas con el pico de su delantal.

No bien se vio ésta en el cuchitril en que dormía, leyó de cabo a rabo, a la luz de un velón de Lucena, las seis tesis defendidas por su sobrino.

-Ni palabra entiendo -decía-; pero ello bueno tiene que ser, porque es cosa de la Santísima Trinidad, y del señor Obispo, y lo ha compuesto Pepito...

Y la buena vieja se aprendió de memoria las seis tesis; y al terminar todas las noches el largo catálogo de sus oraciones, las recitaba devotamente, diciendo con esa bendita fe de los pobres de espíritu, a quienes promete Cristo el reino de los cielos:

-¡Por mi niño Pepito!... ¡para que el Señor le dé salud y suerte, y me lo libre de pecado!...

Pepito iba a llegar de un momento a otro, y esta alegría inmensa se reflejaba en los dos ancianos según su distinto carácter. Don Blas lloraba y reía según su costumbre, y se paseaba por la humilde pieza que le servía de despacho, repasando el sermón que había de predicar en la Misa de su sobrino, e importunando a cada momento a doña Mariquita con preguntas, hijas a veces de su alegría, a veces de su impaciencia, siempre de su constante buen humor y de su paz inalterable.

Doña Mariquita se agitaba en la cocina en medio de un arsenal de pucheros, sartenes y ollas de Medina, que contenían el festín de Baltasar que para el día siguiente preparaba, y gruñía más que había gruñido nunca, porque iban siempre sus regaños en razón directa de su actividad y alegría; eran como una coraza de púas, con que ocultaba los hermosísimos sentimientos de su corazón delicado, sufrido y triste, como lo es una pasionaria.

¡Mariquita! -gritó por centésima vez el Capellán desde su despacho.

-¿Mande V.? -contestó ésta desde la cocina.

-¿A que, con tanto pollo para mañana, no has preparado cena para Pepito esta noche?

-¿A que le va a suceder a V. lo que al corregidor de Almagro? -respondió doña Mariquita en el mismo tono.

-¿Pues qué le sucedió?...

-Que de puro meterse donde no lo llamaban, se murió un día de pena, porque a su vecino se le quemó la olla.

Don Blas soltó una de sus risotadas.

-No fue por eso, hija -observó cachazudamente. Fue porque le salió el chaleco corto.

-Llámele V. hache, y no se meta en camisón de once varas, que se le van a liar los pies.

-Bien, hija, bien; ya me callo... ¡No te incomodes, por Dios!... Yo lo decía al tanto de que el niño traerá hambre...

-¡Pues que se roa un codo!

-¡Ave María purísima, mujer!... que parece que te han despechado con leche de avispas.

-Y a V. con jarabe de métome en todo.

Don Blas calló, derrotado como siempre, y doña Mariquita prosiguió chamuscando los plumones de un pollo, que había muerto consolado con la idea de encontrar sepultura eclesiástica en el estómago del misacantano.

-¡Mariquita! -volvió a llamar D. Blas más tímidamente.

-¡Dale tijereta! -refunfuñó ésta, que luchaba a brazo partido por sujetar las patas del pollo, que con una gracia digna de Terpsícore se empeñaban en bailar un bolero.

-A Pepito le gustan mucho las patatas aconejadas...

-Y a mí más los conejos apatatados.

-Lo digo, porque, como mañana tendrá que estar en ayunas hasta tan tarde... y eso se prepara pronto...

-¡Dale tijereta! ¡y qué cansera le ha entrado con la cena del niño!... Descuide V., que no ha de soñar esta noche con las ánimas benditas...

-Bien, hija, bien; haz cuenta que no he dicho nada...

A poco apareció D. Blas en la cocina, con los papeles del sermón en la mano.

-¿Sabes qué estoy pensando? -dijo. Que como el niño vendrá cansado, podías ponerle en la cama mi colchón de lana; que yo con el jergón tengo bastante.

-¿Sabe V. lo que a mí se me ocurre? -contestó doña Mariquita impaciente. Que de tanto charlar se le va a caer a V. la campanilla esta noche, y nos quedaremos sin sermón mañana... Con que déjeme el alma quieta, que nadie le da vela en este entierro!...

Doña Mariquita se guardó muy bien de añadir, que el único colchón de su cama estaba ya puesto en la de Pepito, y que ella había de dormir, por lo tanto, sobre las tablas peladas. El Capellán se volvió con la cabeza gacha al despacho, murmurando:

-¡Y que le pusieran a esta niña Mariquita de la Paz, en vez de ponerle Mariquita de la Guerra!

-¡Y que le pusieran a este hombre D. Blas, y no don Posma! -replicó la aludida, comenzando la difícil, intrincada y trascendental tarea de introducir el relleno en el caparazón del pollo. No habían pasado diez minutos cuando D. Blas apareció de nuevo en la cocina.

-¡Mariquita! -dijo con voz temblorosa.

-¿A que me gasta el nombre esta noche? -exclamó ésta más impaciente que nunca.

-Mariquita, ¡óyeme por Dios! -continuó el Capellán angustiado; que me acaba de dar una corazonada, que sin duda viene del cielo... Dios y mi Padre San Francisco son los que me la mandan...

Doña Mariquita alzó la cabeza asustada, y al notar la agitación de su hermano, se acercó con las manos llenas de relleno, las cejas enarcadas y la boca abierta.

-Ahora mismo -prosiguió D. Blas-, estaba allí, delante del cuadro de mi Santo Padre, y se me ocurrió de repente, sin saber cómo, que si Pepito pidiese mañana en la Misa lo que tú y yo pedimos en vano hace diez y ocho años, de seguro que el Señor lo concede... Sí; de seguro, porque jamás niega su Divina Majestad la gracia que el nuevo Sacerdote le pide en su primera Misa... Y esto es cierto, cierto, cierto... El P. Guardián de mi convento fue quien me lo dijo...

-¿Y quién tiene valor para dar al niño esa puñalada? -exclamó con espanto doña Mariquita.

-Le diré que ofrezca la Misa por mi intención, que será esa misma, y con esto basta.

-¿Y si sospecha algo?... ¡Por María Santísima, Blas!... eso sería asesinarle...

-¡Dios me ayudará, mujer!... Mi Padre San Francisco me tendrá de su mano...

Doña Mariquita iba a replicar, pero el alegre sonido de los cascabeles de una calesa sonó en aquel momento, y los dos hermanos se precipitaron a la escalera exclamando:

-¡Ahí está!.. ¡hijo de mi alma!

Un Sacerdote joven subía ya apresuradamente, y recibió en sus brazos a los dos ancianos, estrechando contra su pecho aquellas cabezas blancas, sin que se oyese otra cosa que sollozos de júbilo. D. Blas se dejó caer al fin a los pies del recién venido.

-De rodillas, Mariquita, de rodillas, gritó... ¡Hijo, hijo mío, la bendición... tu primera bendición, para estos dos pobres viejos!...

Y las manos ungidas del nuevo Sacerdote se levantaron por primera vez a los cielos, para atraer sobre aquellos dos ancianos venerables, la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Sacó entonces Pepito una cinta de seda blanca partida en dos pedazos, y cuidadosamente envuelta en un papel.

-Aquí tiene V. la cinta con que me ataron las manos en mi ordenación -dijo, entregándosela a D. Blas-: la mitad para V., y la mitad para mi tía.

-¡Dios te lo pague, hijo mío!... ¡Dios te lo pague! ¡la guardaré mientras viva, como una reliquia, y con ella me atarán las manos después de muerto!...

Doña Mariquita había tomado su parte, y la besaba llorando a lágrima viva, sin decir palabra.

Dos horas después salía D. Blas de la alcoba de su sobrino, y se dirigía de puntillas a la suya.

Doña Mariquita le esperaba en la puerta. -¿Qué ha dicho? -le preguntó ansiosa.

-Que así lo hará.

-¿Y nada sospecha?...

-¡Nada!... El inocente está seguro de que sus padres han muerto... ¡Hijo de mi alma, paloma sin hiel, nacida de un lobo carnicero!... ¡El corazón se me partía al oírle, Mariquita!... ¡me dijo que era su idea aplicar la Misa por el descanso eterno de sus padres!... ¡Sus padres!... ¡aquella santa recibiría ya en el cielo la palma del martirio!... ¡pero él... el verdugo... si resiste a la Misa de su hijo, cierta, cierta es su muerte impenitente!...

Amaneció por fin el día de la fiesta, tan despejado y magnífico, como si, al huir la noche embozada en su manto negro, que tantos misterios, tantos temores y tantos crímenes oculta, arrebatase también bajo sus sombríos pliegues la tormenta de la víspera. Entonces atracó al muelle del pueblo un falucho destrozado, procedente de Ceuta, que había corrido el temporal y, perdido el rumbo de Lisboa, que era su derrotero. La tripulación saltó en tierra para visitar el primer santuario de la Virgen que encontrase: que este era el voto que había hecho a la Santa Patrona de los navegantes, en aquellos momentos de terrible peligro, en que se reanima la fe al calor de la esperanza. Un viejo caminaba entre los tripulantes, que no parecía como ellos hombre de mar: traía la cabeza vendada con un pañuelo encarnado, y puesta encima una montera de pellejo de conejo, que prestaba a su fisonomía torva un aspecto aun más repugnante. Vestía un chaquetón destrozado, y unos calzones de paño burdo con vivos amarillos, y notábasele al andar esa especie de cojera, que marca, cual una terrible contraseña, a los desgraciados que por mucho tiempo han arrastrado un grillete. Parecía sumamente fatigado, y veíansele, entre los cabellos desgreñados y la barba cana, algunos cuajarones de sangre fresca.

La tripulación, conducida por una turba de chiquillos que habían acudido a la novedad del espectáculo, llegó a la Iglesia del Carmen, que era la más cercana al muelle, D. Blas descendía en aquel momento del púlpito, después de haber predicado su sermón, interrumpido a cada instante por lágrimas y sollozos, que encontraron más de una vez eco en el numeroso auditorio que le escuchaba. Allí estaba doña Mariquita, arrodillada en primera fila, con aquel traje de paño de seda negra, que sólo salía el Jueves Santo, y aquella mantilla de blondas con fondo de raso ribeteado de terciopelo, que únicamente en aquel mismo día abandonaba el fondo del arca.

El celebrante había vuelto al altar después de entonado el Credo; asistíale su tío por un lado, y por el otro el señor Vicario. Todo había desaparecido sin embargo ante la vista del nuevo Sacerdote: veía aproximarse el momento en que Jesucristo iba a venir por primera vez a sus manos, y sentía una especie de santo pavor, semejante al que hace a los querubines velarse el rostro con sus alas. Inclinó su frente sobre aquella ara de piedra, que encerraba reliquias de mártires, que le enseñaban a dar la vida por la fe, y pidió luego por la Iglesia, que es su depositaria, por el Papa, que es su jefe, y por el Rey que debe ser su defensa. Juntó después las manos, inclinó levemente la cabeza, y quedó inmóvil con los ojos cerrados: el nuevo Sacerdote iba a pedir la gracia de su primera Misa... Había llegado el momento de presentar ante el acatamiento divino aquella misteriosa petición, objeto de las plegarias de los dos ancianos durante diez y ocho años: D. Blas bajó la cabeza, y cruzó las manos, y doña Mariquita ocultó el rostro entre las suyas, reteniendo ambos hasta el aliento, como si temiesen detener el vuelo de aquella oración de que tanto esperaban. El celebrante separó al fin sus manos, y prosiguió aquellas hermosas oraciones en que la Iglesia parece extender con sus ruegos un manto de amor y de piedad sobre todos sus hijos vivos y muertos. Un confuso rumor sonó entonces por un momento a los pies de la Iglesia: hallábanse arrodillados en aquel sitio los tripulantes del falucho náufrago, y el viejo del chaquetón pardo había en aquel instante lanzado un gemido, llevándose las manos a la cabeza, y caído al suelo sin conocimiento. Cuatro de sus compañeros le levantaron instantáneamente, y guiados por algunos hombres del pueblo, le llevaron al hospital, sin que la mayor parte de los circunstantes parasen la atención en aquel incidente.

Siguiose a la Misa el besamanos, y después de la acción de gracias, las enhorabuenas, y dos horas más tarde se sentaba D. Blas a su modesta mesa, teniendo a la derecha al Sr. Vicario, a la izquierda a su sobrino, y en torno al administrador del hospital y a otros tres eclesiásticos. Doña Mariquita, ayudada por una pobre viuda a quien socorría, preparaba en la cocina y presentaba ella misma en la mesa, aquella larga serie de platos, en que había agotado todo su saber culinario y todos sus escasos ahorros. D. Blas, alegre, chancero y hablador como nunca, mantenía el buen humor entre sus convidados, y no creía hacer bien los honores de su mesa, si no propinaba a cada uno de ellos una indigestión segura, con sus importunas instancias a que de todos los platos repitiesen. Había llegado la hora de los postres, y doña Mariquita colocó en el centro de la mesa, con un aire de satisfacción indescriptible, el regalo que la Superiora del hospital había hecho al misacantano. Era un blanquísimo cordero, casi de tamaño natural, hecho de pastas de almendras, tendido en una bandeja, y recostando la cabeza en un peñasquito de piñonates; tenía las pezuñas, los ojos, el hocico y la punta del rabo teñidos de chocolate, y encerraba en sus dulces intestinos multitud de frutas de almíbar; con las patitas delanteras sostenía un cáliz de caramelo, en cuya copa se levantaba entre nubes de merengue una hostia de azúcar, sobresaliendo por encima una banderita de raso encarnado, en que se leían estas palabras bordadas con lentejuelas: Ecce Agnus Dei: ecce qui tollit peccata mundi.

Todos celebraron con alegres risas la alegoría de la Superiora; el Sr. Vicario desclavó la banderita para entregarla al misacantano, y propuso un brindis en honor de la buena religiosa.

De repente entró apresuradamente un hombre en busca del Capellán: era un mozo del hospital, que venía a avisarle que un pobre moribundo pedía confesarse. D. Blas se levantó, dejando su copa a medio beber, con esa prisa, con ese santo anhelo con que el buen Sacerdote deja cuanto a él pertenece, para correr tras de un alma que pertenece a Cristo. Detúvole sin embargo su sobrino.

-Deje V. que yo vaya, tío, le dijo. El Sr. Obispo me dio ya las licencias y puedo confesarle... Deje V. que le empiece a pagar hoy mismo tanto como le debo...

Don Blas pareció titubear un momento; instole a su vez el Sr. Vicario, y el buen anciano volvió a sentarse, exclamando, con un acento que trajo lágrimas a los ojos de todos los circunstantes:

-¡Ve, hijo mío!... Ve, y aprende desde luego a ser esclavo de las almas que redimió Jesucristo...

El joven Sacerdote llegó al hospital por un pasillo que ponía a éste en comunicación con la casa del Capellán. Tendido en un jergón estaba, en un aposento bajo, el viejo que se había desmayado en la Iglesia: tenía una tremenda herida en la cabeza, causada por el golpe de una verga rota, que le había caído durante el temporal, dejándole clavada una astilla; el nuevo golpe que recibió al caer en el templo, desmayado de fatiga, se la había introducido hasta los sesos, y al extraérsela el médico en el hospital, declaró que, recobrase o no el conocimiento, le quedaban pocas horas de vida. Había al fin vuelto en sí el herido, y sus primeras palabras fueron para pedir un confesor.

El joven Sacerdote se detuvo un poco, sobrecogido ante aquel horrible espectáculo, y un estremecimiento nervioso recorrió todo su cuerpo. Jamás había visto el tímido joven correr la sangre, jamás había sondeado tampoco los repliegues de una conciencia, y, por primera vez en su vida veía una herida de muerte, que brotaba sangre fresca, y veía al mismo tiempo asomar por aquellos ojos sombríos esas otras heridas del alma que encancera el remordimiento. El herido fijaba angustiosas miradas en la puerta, y no bien apareció en ella el Sacerdote, murmuró con una voz bronca y entrecortada, que el estertor de la muerte comenzaba a hacer fatigosa, y que la angustia del pecado hacía aterradora:

-¡Padre cura!... ¡Mis pecados son inmensos!

-¡Infinita es la misericordia de Dios, hermano mío! -exclamó el joven, con un acento que le salió del alma.

De los ojos del moribundo comenzaron a brotar lágrimas sin cuento, y sus manos desfallecidas intentaron en vano levantarse para golpear su pecho. El Sacerdote se inclinó hacia él, diciendo palabras de consuelo; y pasándole el brazo por la espalda, le incorporó con cuidado: cayó entonces pesadamente aquella cabeza desgreñada y sangrienta, que parecía escapada de un patíbulo, sobre el inocente pecho del Sacerdote, templo vivo de Cristo. Una hora duró aquella confesión, que entrecortaban de continuo los sollozos, que hacía a veces ininteligible el estertor de la agonía, y cuyo valor aseguraban siempre las lágrimas ardientes del arrepentimiento. El Sacerdote levantó al fin su mano derecha, sin dejar de sostener al herido con la izquierda, y pronunció por primera vez la santa fórmula de la absolución, que borra los pecados del alma. El moribundo dio entonces un gemido de bienestar, y permaneció inmóvil por algunos minutos; agitose al fin bruscamente, murmuró algunas palabras ininteligibles, abrió de un modo horrible los ojos y también la boca, y dando una violenta sacudida, inclinó la cabeza hacia adelante, dejando en la sotana y en el blanco alzacuello del Sacerdote, una roja mancha de sangre.

El joven conoció que había espirado, y le dejó caer suavemente en su triste lecho; cerró luego aquellos ojos, que ya no veían, y arrodillándose a la cabecera, oró largo rato. Levantose al fin y se dirigió a la puerta; pero volviendo atrás por un movimiento instintivo de su corazón, que no supo explicarse, cruzó sobre el pecho del cadáver sus manos sucias y callosas, besándolas antes.

Cuando salió era ya de noche, y una Hermana de la Caridad le esperaba a la puerta.

-¿Y el herido? -le preguntó.

-Ha muerto... como un santo -contestó el Sacerdote.

-¡Bendito sea Dios! -dijo la Hermana; y entregándole un papel doblado, añadió: Haga V. el favor de dar ese papel a D. Blas... Es el pasaporte de ese infeliz, único documento que traía, y en él encontrará su nombre para apuntarlo en el Registro... Entró hoy a las once, y lo enterrarán esta noche misma.

El joven guardó el papel sin mirarlo, y volvió a su casa profundamente conmovido, dirigiéndose al punto al despacho de su tío. Estaba éste sentado a la mesa, rezando los maitines del siguiente día, y por no incomodarle el sobrino, pues sabía cuánto le desagradaba que le interrumpiesen en el rezo, le dio brevemente el recado de la Hermana, le añadió que el herido había muerto perfectamente contrito, y se marchó a su aposento, dejando el papel sobre la mesa.

-Bien, hijo mío, bien -le dijo el anciano... Buenas primicias te ha concedido el Señor.

Don Blas prosiguió pausadamente su rezo, y cerró al concluirlo su enorme breviario forrado de cuero; tomó entonces de sobre la mesa un cuaderno en que, por ser el hospital pequeño y no muy frecuentado, llevaba él mismo el Registro, y lo abrió para apuntar el nombre del difunto. Entonces desplegó aquel papel mugriento, en que había de encontrarlo, y lo arrimó a la luz del velón para leerlo.

-¡Virgen Santísima! -exclamó, dejándolo caer aterrado, y llevándose ambas manos a la cabeza.

Largo rato permaneció inmóvil, con los ojos casi fuera de las órbitas, blancos los labios, y murmurando con voz tan queda que apenas se oía:

-¡Madre de misericordia!... ¡Padre mío San Francisco!...

Volvió al fin a tomar aquel papel mugriento y casi roto ya por los dobleces, y leyó una y otra vez las cortas líneas que encerraba. Era un pasaporte común, expedido a favor de José Luis López y García, licenciado, por indulto extraordinario, del presidio de Ceuta.

Don Blas se levantó tambaleándose, y echó el cerrojo de la puerta; volvió de nuevo a sentarse, y permaneció más de una hora sin movimiento, con la vista clavada en aquel nombre, que había sacudido en un momento cuantas fibras podían vibrar en el corazón del anciano... Porque aquel José Luis López, era el padre de Pepito; era el malvado que había asesinado a su esposa, y huido con una mujer perdida, abandonando a su hijo; el criminal, que, preso al fin por la justicia, había sido condenado a cadena perpetúa en el presidio de Ceuta; el enemigo a quien el heroico Sacerdote visitaba todos los años, para llevarle socorros materiales, que el desvergonzado tahúr aceptaba, y socorros espirituales, que el criminal envejecido jamás quiso aceptar... Aquel era el pecador cuya conversión pedían incesantemente, hacía diez y ocho años, ambos ancianos; allí estaba el secreto, que, por salvar la honra de aquel niño inocente, habían ocultado en sus pechos, cual una ascua ardiendo que les abrasaba, pero que nunca habían dejado escapar...

Y de repente veía el buen anciano que la mano de la Providencia desataba todos los cabos, y concedía todos los ruegos. Un indulto extraordinario abría al criminal las puertas de aquella prisión, que debía de ser su tumba; una borrasca le arrojaba en aquellas playas; una herida providencial le ponía a las puertas de la muerte, y un supremo golpe de la gracia le hacía depositar sus culpas en el seno de su propio hijo, y recibir la absolución de sus mismas manos inmaculadas!

Don Blas se estremeció de pies a cabeza... Pero el hijo inocente no había sospechado que aquel asesino, a quien abría las puertas del cielo, era su propio padre, y allí tenía él, ángel custodio de su honra, la única prueba del fatal secreto; allí estaba, en sus manos, y podía hacerla desaparecer para siempre y en un instante.

El anciano no vaciló: cerró violentamente el Registro del hospital, sin apuntar el nombre del difunto, y lo colocó en su sitio.

-¡La gracia de su primera Misa! ¡La intercesión de mi Padre San Francisco! -murmuraba.

Tomó luego el pasaporte, y lo quemó a la luz del velón, y de un soplo esparció después las cenizas. Entonces abandonaron al débil anciano las fuerzas febriles que le habían sostenido: cayó al suelo de rodillas, y exclamó con voz apagada:

-¡Nunc dimittis servum tuum, Domine!...

El alma del padre criminal se había salvado, y la honra del hijo inocente estaba asegurada.

La gracia de la primera Misa había sido concedida.

...y eran en sus hazañas largos para facellas, cortos para contallas. |

| (P. Juan de Mariana) | ||

El 8 de abril de 1579 notábase una extraordinaria animación en el real de las tropas acampadas al pie de los muros de Mastricht, a una y otra ribera del Mosa. Alemanes, borgoñones, irlandeses, italianos y españoles, se agitaban por todas partes en sus respectivos cuarteles, con esa ordenada actividad que revela siempre la unidad en la dirección y la fidelidad en la ejecución. La caballería ligera de herreruelos traía ramas y malezas de las riberas del río: unos preparaban con ellas fajina para rellenar los fosos; otros cestones de tierra para proteger el manejo de la artillería, y sacas de lana y de hoblón, especie de simiente de que hacían en Flandes la cerveza, para reparar las trincheras. Algunos conducían en sus cureñas, tiradas por bueyes, los cañones que se habían de colocar para batir las murallas, en los fuertes bastiones levantados a igual altura de las defensas: todos, en fin, se aprestaban para el asalto, que después de un sitio de tres meses, había de darse al rayar el alba del siguiente día. Dirigía y animaba a todos un caballero, que, seguido de otros varios, visitaba al trote de un caballo bayo los diversos cuarteles, sin armas de ningún género, vistiendo tan sólo un balandrán azul con pieles de marta, y un bonetillo de lo mismo, en la cabeza. Era Alejandro Farnesio, Duque de Parma y de Plasencia, Gobernador general de los Países-Bajos en nombre de Su Majestad Católica el rey D. Felipe II, el Prudente.

Destacábanse en el fondo los negros muros de Mastricht, la triste ciudad afligida entonces por el triple azote de la guerra, el hambre y la herejía. La soldadesca hereje había saqueado los templos católicos, destrozado las imágenes, y puesto algunas de ellas en las baterías y murallas a donde era más de temer la arcabucería y artillería de los españoles. Una de gran tamaño y hermosura que representaba a la Virgen María sosteniendo en brazos a su divino Hijo, habíanla descolgado sobre la batería más próxima a las trincheras católicas; y revestidos los soldados con los ornamentos sacerdotales, parodiaban en torno las ceremonias del culto, llevando su atrevimiento hasta pasearse por el mismo revellín del foso, adornados con tan sagrados atavíos. Sacrílega provocación, que despertó en el campo católico esa santa ira, madre siempre de grandes acciones; esa santa ira, que no comprende la cobarde indiferencia de nuestra época, y llama por eso intolerancia y fanatismo; esa santa ira, que el mismo espíritu de verdad aconseja y justifica en aquellas palabras: Irascimini, et nolite peccare. Airaos y no queráis pecar.

Había sonado ya el toque de cajas, que indicaba a los soldados católicos la hora de retirarse a sus respectivos cuarteles: al oscurecer entraban en sus barracas a un segundo toque, y ya no era permitido transitar por el campamento, sin dar a los centinelas el santo y seña del día.

Tenía lugar en este intervalo, en uno de los cuarteles en que los famosos tercios españoles se acampaban, un espectáculo ordinario entonces, extraño hoy, que hubiera hecho sonreír a más de un soldado bisoño de nuestros días de motines y pronunciamientos. En una especie de plaza que dejaban libre las hileras de tiendas, hallábase una apiñada multitud de soldados, sentados unos, de pie otros, formando un gran corro. Veíase en medio a un hombre de pequeña estatura y débil aspecto, subido sobre un tambor, que sostenía una tabla: vestía la sotana de la Compañía de Jesús, y, enarbolando un crucifijo, predicaba a los temibles tercios la palabra divina, preparándolos a morir para enseñarles a vencer.

Y aquella turba de hombres aguerridos, feroces muchos, procaces no pocos, émulos de los macabeos, en el valor todos, en la virtud rarísimos, escuchaban con la cabeza baja aquellas tremendas verdades, mientras más de una lágrima surcaba atezadas mejillas, y se escondía en bigotes grises, y más de una manopla de hierro golpeaba un coselete de acero, bajo del cual se ocultaba un corazón contrito. Porque el rasgo característico de aquella época, tan ensalzada de unos, tan calumniada de otros, lo que la aleja de la nuestra tanto cuanto se ha nublado su gloria y se ha disminuido su poder, era que la fe vivía en todos los pechos; era que el respeto al sacerdocio daba una fuerza irresistible a la corrección cristiana; era que una moral acomodaticia no había tergiversado los nombres de lo bueno y lo malo. Por eso los muchos que obraban mal, sabían que mal obraban, y temían la censura pública; y esta convicción y este temor dejaban abierta la puerta a la vergüenza, que engendra al purificarse la humildad de espíritu, y al arrepentimiento, que pide y alcanza el perdón y asegura la enmienda.

Muchos soldados y oficiales se apartaban del corro, y se alejaban lentamente, dirigiéndose a varias barracas, que se distinguían de las otras en una cruz que las coronaba: iban a confesarse con los misioneros de la Compañía de Jesús, llamados por el Duque de Parma al real, y que con aquel fin se hallaban allí prevenidos.

Un caballero joven y de gentil presencia volvía de dar la guardia en uno de los dos puentes de barcas, que mantenían la comunicación entre el ejército de uno y otro lado del río. Traía el vistoso uniforme rojo y amarillo de la infantería de los tercios, y la falta de coselete revelaba su graduación de alférez. Joven, petulante y de costumbres demasiado alegres, había sufrido varias amonestaciones de los misioneros Jesuitas, que habían irritado su ánimo contra ellos: Detúvose, sin embargo, en un grupo de caballeros que, sentados en unos haces de forraje, escuchaban la palabra de Dios a dos pasos del que la predicaba.

Habíase ya puesto aquel sol que para muchos no volvería a lucir, y los muros de Mastricht iban tomando el aspecto de una enorme silueta negra, que se destacaba sobre las tintas pálidas y rojas del horizonte. Habían encendido los herejes dos hogueras sobre la muralla, una a un lado y otra a otro de la imagen de María colocada sobre el baluarte: distinguíase a su resplandor rojizo la sagrada imagen, vuelta la espalda hacia la ciudad apóstata, y presentando a los españoles su divino Hijo, como si les pidiese el amparo de la fe que él cimentó en el Calvario.

Volviose el jesuita hacia los muros, e indicó la imagen con el dedo.

-¿Quién no tiene ánimo para rescatarla? -dijo con sencillez. Hacedlo, y a sus pies daremos gracias por la toma de Mastricht.

Arrojó al oír esto al suelo sus manoplas el alférez que escuchaba, y exclamó con una arrogancia hija más bien de su antiguo despecho, que de la insolencia:

-Jamás pise yo tierra de Castilla, si ese Juan Fernández no tiene por más fácil escalar un baluarte que echar una absolución!...

Estas palabras llegaron a oídos del Jesuita: bajó entonces del tambor con el crucifijo en alto, y se dirigió al grupo de caballeros. Su ruin estatura parecía haberse agrandado: su humilde aspecto había desaparecido, dejando lugar a una imponente majestad, que tenía algo de sobrehumana.

-¿Conocéisme? -exclamó, agarrando por un brazo al arrogante alférez.

-¡Sí! -respondió éste entre turbado y sorprendido.

-¿Sabéis que soy Sacerdote?

-Sí...

-Pues ¡arrodillaos a mis pies, y besad esta mano, que absuelve y bendice en nombre de Cristo!...

Y al decir esto el llamado Juan Fernández, era su voz tan poderosa, era tan avasallador su acento, que subyugado el caballero descubrió lentamente la cabeza, hincó la rodilla en tierra, y besó la mano que el Jesuita le tendía.

Todos guardaban silencio: el caballero se había vuelto a levantar. Arrojose entonces a sus pies el P. Juan Fernández, y hundió la frente en el polvo.

-¡Satisfecho heis al ministro de Dios, señor caballero! -decía. El hombre... el ruin, el villano Juan Fernández, no es digno de besar el polvo de vuestras huellas... Pisadle, señor Alvar de Mirabal; pisadle, que tan sólo pisaréis envoltura de miserias!...

El caballero rompió a sollozar. El toque de cajas dio en aquel momento la segunda señal, y el corro se deshizo lentamente, entrando los soldados en sus barracas.

Dos horas después reinaba en el campamento un profundo silencio, interrumpido tan sólo por los gritos de alerta de los centinelas. Un hombre, envuelto en un largo ferreruelo negro, salió entonces de la tienda del P. Juan Fernández: era el alférez Alvar de Mirabal, que después de confesarse con el Jesuita, había jurado a sus pies morir en el asalto, o rescatar la imagen de María que los herejes profanaban.

Madrugó más la artillería enemiga que la de los católicos, y apenas rayaba el alba, un cañonazo disparado desde la puerta de San Pedro hirió malamente a cinco soldados que se hallaban en las trincheras, y echó por tierra sin vida al sargento Tello Paez: penetrole la metralla por entre la falda del morrión y la rodela, y le vino a salir por el ojo izquierdo. Fue la primera víctima que cayó aquel día, en que tantas otras habían de seguirle.

Tocose entonces al arma en los reales del Duque, y la gente acudió a sus puestos en el orden que ya tenía designado. Habíanse construido, siguiendo la misma línea de las trincheras, seis fuertes bastiones a la misma altura de las defensas, y repartido en ellos cuarenta y ocho cañones gruesos de batir, que habían de abrir brecha en la cortina de la muralla que unía la puerta de San Antón con la de San Pedro. Una mina arrancaba de las mismas trincheras hasta el revellín del foso, y pasando por debajo de éste escondía un enorme depósito de pólvora en los mismos cimientos de la puerta de San Servasio. Esta mina debía de volar cuando las baterías hubiesen cuarteado el lienzo de muralla que batían, para dividir así la atención de los sitiados entre ambas brechas: su detonación sería también la señal para atacar, por las puertas de San Antón y de San Pedro, tres banderas walonas y cuatro de tercios españoles, y por la de San Servasio la infantería tudesca y la de herreruelos, con cuatro banderas de los tercios. El resto de banderas había de esperar de refresco la fatiga de los sitiados, para atacar a una segunda señal la parte llamada del Burgo, que por ser más baja y tener secos los fosos, podía más fácilmente asaltarse con escalas.

En esta parte era donde habían descolgado los herejes la imagen de María, colocándola sobre el estrecho reborde que por debajo de las troneras guarnecía la batería, a no escasa altura de las trincheras católicas. En ellas estaba el alférez Alvar de Mirabal, silencioso, quieto, un poco pálido, esperando con disimulada impaciencia la señal del asalto. Había dejado su rodela y desceñídose la espada, y llevaba tan sólo dos pistolas al cinto y en la mano una de aquellas largas picas flamencas, llamadas salta-fosos (spring stock), que tenían en el regatón una gran pieza de madera que les impedía hundirse demasiado en el cieno, cuando las usaban los naturales, al mismo tiempo que para combatir, para saltar atrevidamente fosos y pantanos.

Tardose largo tiempo en batir la muralla, porque los sitiados acudían con gran presteza para hacer reparos, dirigidos por un ingeniero francés, Sebastián Tapín, y por el traidor español Manzano, desertor de los tercios, que había de pagar más tarde su alevosía, muriendo en la carrera de baquetas a que le sentenció el de Parma, cuando Alonso de Solís le hizo su prisionero.

Hallábase Alejandro Farnesio en una pequeña eminencia de lo interior del campamento, sobre un caballo frisón, que caracoleaba impaciente, presagiando la batalla: vestía unas armas doradas con banda roja, y rodeábanle D. Pedro de Toledo, Carlos de Manzfelt, Lope de Figueroa, y varios maestres de campo, que trasmitían y ejecutaban sus órdenes. Resonaban los cañones de las baterías, roncos cual los truenos que preceden a una tormenta: a eso del mediodía se divisó, entre el humo de la pólvora, cuarteada la muralla, viose claramente bambolearse un torreón e inclinarse del lado del foso. Alejandro hizo una señal, y cien cajas y cien clarines hicieron resonar a un tiempo, las unas su redoble, los otros su voz metálica. Reinó entonces un silencio solemne: enmudecieron los cañones, las espadas se inclinaron, las picas vinieron a tierra, la bandera que cobijaba dos mundos besó humilde el polvo, y aquellos hombres cubiertos de hierro, menos fuerte que el temple de sus almas, aquellos tigres feroces, que esperaban ansiosos lanzarse sobre la presa, hincaron la rodilla por espacio de varios minutos, para implorar el auxilio del Dios de las batallas: que tal era la costumbre, dice D. Bernardino de Mendoza, guardada siempre por los cristianos, y sobre todo por los españoles, antes de comenzar la pelea.

Alejandro hizo otra señal, y una descarga horrible y una detonación espantosa sonaron juntamente, al mismo tiempo que el lienzo de muralla y la puerta de San Servasio desaparecían a la vez, con la misma rapidez con que se muda la decoración en una comedia de magia. La mina había volado y el asalto comenzaba.

Viose entonces, antes que nada, a un hombre que pareció cruzar los aires desde las trincheras católicas a la batería del Burgo: viosele vacilar un momento en el borde del repecho que sostenía la imagen de la Virgen; afirmarse por una vigorosa sacudida, y dejar caer el salta-fosos de que se había servido para dar aquel prodigioso salto. Encontrose entonces solo, desarmado, sin más apoyo que una estrecha cornisa, teniendo bajo los pies una altura considerable, y sobre la cabeza un gran número de enemigos que, repuestos de su primera sorpresa, disparaban sobre él sus arcabuces. El guerrero no vaciló: agarrose a la imagen, que era grande y de peso; dejose caer con ella desde lo alto de la batería, y rodando sin soltarla, llegó a las trincheras del campamento. Púsose entonces de pie, chorreando sangre de varias heridas, y embrazando una adarga y blandiendo una partesana que allí encontró abandonadas, se unió gritando -¡Santiago!... ¡Virgen María!- a los tercios, que cual terrible avalancha se lanzaban en aquel momento sobre los muros de Mastricht.

Era el alférez Alvar de Mirabal, que había cumplido su juramento.

Peleaban mientras tanto sitiados y sitiadores en ambas brechas, con igual coraje y encarnizamiento. Había detenido en la de la muralla el terrible ímpetu de los walones que iban en la vanguardia, un reparo fortísimo de cadenas y puntas de vigas, levantado como por ensalmo, y un contrafoso lleno de clavos y pedazos de hierro: ganáronlos al fin con gran carnicería de ambas partes, ayudados por las cuatro banderas de los tercios que detrás atacaron, y peleose entonces pica a pica sobre el mismo adarve de la muralla. En la brecha de San Servasio se había trabado una atroz pelea: acudían los defensores con gran presteza a hacer reparos, ayudados de tres mil mujeres, que, repartidas en tres compañías, traían tierra y maderas, y arrojaban sobre los tudescos y herreruelos, fuegos artificiales, piedras y agua hirviendo. Estos por su parte rellenaron el foso con fajina, tierra y cascotes que habían caído de la ruina de la puerta, y se abrieron un camino para acometer. Morían por ambas partes, y ninguna cejaba, aumentando los montones de cadáveres atravesados en la brecha, para los católicos la dificultad de la entrada, para los herejes la facilidad de la defensa.

El de Parma mandó entonces atacar al resto del ejército por la puerta del Burgo: arremetieron furiosamente mil y quinientos de la vanguardia, y llegaron a salvar el foso sin que los sitiados disparasen un solo tiro. Ya los católicos arrimaban las escalas, trepaban muchos a la muralla, y un capitán de herreruelos llegó a clavar en ella un estandarte azul, con una imagen de Cristo, en todo semejante al que envió Pío V a D. Juan de Austria cuando la batalla de Lepanto. Al mismo tiempo vinieron a animar a los que en las dos brechas peleaban, los gritos de ¡victoria! ¡Santiago! ¡ganada es la puerta del Burgo!...

Sonó entonces una detonación horrible, más fuerte que el estampido de cien truenos, y viéronse volar por los aires hombres, piedras, armas, escalas, tierra, miembros humanos, todo en confuso remolino, y caer luego pesadamente en los fosos, entre una nube de polvo y humo que prestaba a tan terrible espectáculo todo el horror de las tinieblas. Los herejes habían volado una mina abierta sigilosamente por debajo de la puerta del Burgo, sin otra ayuda que la de las tres compañías de mujeres, y destruido así aquella lucida vanguardia que encerraba la flor del ejercito: allí murió Fabio Farnesio, primo del de Parma; el conde de San Jorge, el marqués de Malaspina, el conde de Mondoglio, con otros cuarenta y cinco capitanes de cuenta, y más de dos mil soldados de todas las naciones.

La victoria se había hecho imposible, y Alejandro Farnesio mandó por aquel día retirar el asalto.

Aquella misma tarde visitaba Alejandro los cuarteles, animando a los soldados, consolando a los heridos, y repartiendo entre ellos cuantiosos socorros, con aquella liberalidad y gracia que parecía haber heredado de su antecesor, tío y amigo queridísimo, el Sr. D. Juan de Austria. En un ángulo del cuartel de los tercios españoles, habían colocado los soldados la imagen de María rescatada por Mirabal, sobre una cureña cubierta con una bandera ganada aquel mismo día a los herejes. Alejandro preguntó lo que aquello significaba, y refiriéronle entonces la hazaña del alférez, que allí se hallaba presente, y la escena que con el P. Juan Fernández había tenido lugar la víspera.

-Traed acá esa jineta -dijo el Duque a un paje que caminaba tras un caballero, llevando una lanza corta, cuyo hierro dorado salía de una borla de seda, y era en aquel tiempo insignia de los capitanes de la infantería española. Y entregándola él mismo al alférez, añadió:

-Tomadla vos allá, señor Alvar de Mirabal; que bien merece el mando de una bandera, quien tales empresas acomete.

Preguntó entonces Alejandro por el P. Juan Fernández; mas éste no parecía. Todos le habían visto durante el asalto acudir a los sitios de más peligro, en compañía de los otros misioneros, para retirar a los heridos y auxiliar a los moribundos: viéronle más tarde en la gran tienda levantada en el centro del campamento para socorro de los heridos, ocupado en las mismas tareas: después nadie le había visto. Tan sólo un soldado viejo dijo que media hora antes le había interrogado el jesuita minuciosamente, acerca de la posición del foso de la puerta del Burgo, en donde habían quedado abandonados tantos heridos, sin auxilio de ningún género: luego, le vio entrar en su tienda lanzando exclamaciones de dolor y de lástima.

-¡Vedle! ¡vedle!... ¡allá va! -gritaron entonces varias voces.

Y los que estaban en lugar más elevado pudieron ver al P. Juan Fernández, que traspasando las trincheras del campamento, se dirigía solo, sin prisa, sin temor, sin más arma que un crucifijo pendiente del cuello, hacia el foso de la puerta del Burgo. Los herejes le vieron venir desde el muro, y dispararon contra él un falconete. Mas el jesuita siguió adelantando impávido, sin apresurar el paso y sin retenerlo tampoco. Los herejes lanzaban gritos de furor, y los católicos le veían marchar reteniendo hasta el aliento, porque adivinaban su heroico designio. Al llegar al foso sonó una descarga de mosquetería, y el jesuita cayó exánime al borde y rodó después al fondo, quedando inmóvil sobre un montón de muertos.

Las sombras de la noche extendieron poco a poco sus tinieblas sobre aquel campo de desolación, y entonces pudo verse que no había desamparado el ruin cuerpo del Jesuita el alma heroica que lo animaba: levantó con precaución la cabeza de la almohada de muertos en que se apoyaba, y escuchó ávidamente si se oía en el revellín del foso algún rumor de herejes. Nada se escuchaba: sentose entonces con presteza y estiró sus miembros entumecidos por aquella hora larga de inmovilidad absoluta, en que se había fingido muerto para escapar del fuego de los herejes. Comenzó entonces a remover a tientas aquellos fríos cadáveres, diciendo en voz queda:

-Hermano, ¿vivís?... Soy el P. Juan Fernández, que viene a confesaros, para que salvéis vuestra alma...

A veces nadie respondía; a veces un quejido revelaba la presencia de un cuerpo, que sufría aún los rigores de la vida; de un alma a quien todavía era tiempo de enviar al cielo. Entonces se arrastraba el jesuita en aquella dirección, y repetía su temerosa pregunta: un segundo quejido contestaba, y al punto removía en la oscuridad los cadáveres que oprimían al herido, colocaba su oído junto aquellos labios moribundos, oía sus pecados, y dándole la absolución, le abría las puertas del cielo.

Así recorrió de un cabo a otro cabo toda aquella parte del foso, confesando a cuarenta y dos moribundos. Acabada aquella tarea, a la vez sublime y espantosa, trepó con gran trabajo al borde del foso antes de que clarease el alba, y ensangrentado, cubierto de lodo, exánime, sin fuerzas para sostener el crucifijo que llevaba, volvió a los reales.

Las avanzadas de las trincheras le recibieron con gritos de alegría y entusiasmo, que llegaron a oídos del Duque de Parma, que en aquel momento montaba a caballo para dirigir la mudanza de las baterías que habían de proteger el segundo asalto. Dirigiose en persona a recibir al P. Juan Fernández, y se apeó de su hacanea blanca, al divisarlo entre un grupo de oficiales y soldados que le conducían victoreándole. Tomó Alejandro Farnesio con su mano cansada de pelear aquella otra mano cansada de bendecir, y la llevó respetuosamente a sus labios: condújole luego hasta su propia hacanea, y le dijo:

-Subid, P. Juan Fernández, y encaminaos a mi tienda, que allí encontraréis apercibimiento.

Y volviéndose al nuevo capitán Mirabal, que entre otros muchos allí había acudido, añadió:

-Tenedle vos el estribo, Alvar de Mirabal, y confesad que esta vez fue mayor hazaña echar una absolución, que escalar un baluarte14.

Lo que vamos a referir no es invención nuestra: es una de esas verdaderas fábulas ascéticas, que brotan del corazón de ese eminente poeta que se llama pueblo, cuando el sentimiento religioso le inspira; exacto regulador que marca al hombre de observación, los grados de arraigo y de pureza de las creencias religiosas de quien así sabe sentirlas y expresarlas. En todas las naciones cultas de Europa se estudian y se coleccionan hoy las tradiciones y cantos populares, como medio de conocer la índole de cada pueblo: este mismo estudio, apenas cultivado en España, ha probado, sin embargo, que era el nuestro un gran poeta religioso, a quien inspiraba su robusta fe bellísimas al par que profundas creaciones, que adornan sus creencias sin deslustrar en nada su pureza dogmática.

He aquí cómo nos fue referida esta fábula, por uno de esos poetas campesinos que no se llaman Títiros ni Melibeos, ni apacientan rebaños de blanquísimos corderos. Llamábase el tío Pellejo, y era de oficio Mochilero, es decir, contrabandista al por menor, en toda aquella parte que se extiende desde Gibraltar hasta la serranía de Ronda.

Hace muchos años que atravesamos esa parte de la pintoresca Andalucía baja, que no es la Andalucía que recorre el viajero arrastrado vertiginosamente por una locomotora, sin divisar otra cosa que peñascos primero, olivares después, viñedos más tarde, salinas al fin, y el mar por último, que va a besar mansamente la roca en que, cual una blanca gaviota, se posa Cádiz. Esta parte de Andalucía que arranca de la sierra de Ronda, y se extiende hasta las peñas de Gibraltar, es la Andalucía de las quebradas sierras cubiertas de verdes lentiscos; de las ricas tierras de labor; de los sombríos bosques de encinas festoneadas de yedra; de las dehesas sin término en que se crían las toradas salvajes; de los castillos morunos, que se arruinan cual obras perecederas del hombre, sobre peñascos inaccesibles que, como inmutables obras de Dios, a todo resisten. Accidentado conjunto en que alternan las bellezas de la naturaleza cultivada con la bravía majestad de las rocas, los bosques y los torrentes, y de cuya hermosura sólo puede formar idea el que la haya contemplado, como nosotros, repetidas veces, al paso de un caballo, que sólo nuestra voluntad apresuraba o detenía.

En una de estas excursiones a que nuestras aficiones de joven nos llevaban, nos sirvió de guía el tío Pellejo. Caminábamos una noche de noviembre con dirección a Algar, pueblo de la sierra, abrigándome yo cuanto podía entre los pliegues de una manta murciana dispuesta a la usanza de los campesinos andaluces, y sin otro abrigo el tío Pellejo que su marselles remendado, y el peso de sus setenta años.

-¿Qué hora es, tío Pellejo? -pregunté yo de repente, en la imposibilidad de consultar el reloj que llevaba.

El tío Pellejo miró detenidamente a las estrellas, y contestó sin vacilar:

-La una y cuarto.

-Me parece que el reloj de V. se ha parado -dije yo chanceándome.

-Pues no se duerme el Señor que le da cuerda -replicó gravemente el tío Pellejo.

-¿Pero no ve V. que a las doce salimos de la venta del Mimbral, y que por lo menos llevamos ya tres horas de camino?

-Cuarenta y ocho horas tiene el día en que no se come -replicó el tío Pellejo. A las doce salimos, y ahora es la una y cuarto, sin que haya más dares ni tomares... ¿Ve V. allí las tres hermanas? -prosiguió, señalando las tres estrellas del cinto de Orión-; pues cuando se ponen en este tiempo encima de la peña de Tempul, apunta el reloj la una, ni minuto más ni minuto menos. Media hora después, caen la mitad de las lágrimas de la Virgen hacia la sierra de San Cristóbal... Véalas su mercé cómo ya van cayendo.

Y al decir esto, me mostraba con el dedo la vía láctea, que empezaba efectivamente a ocultarse tras de la sierra indicada.

-¿Y por qué llama V. a esas estrellas, lágrimas de la Virgen? -pregunté yo, deseando saber el significado de esto.

-Pues por lo que al pan se le llama pan, y al vino, vino -contestó sencillamente el tío Pellejo. Ese montón de estrellas está hecho de las lágrimas que derramó María Santísima cuando andaba por el mundo: los ángeles las recogían, y Dios las iba colocando en el cielo... ¡Por eso son tantas y son tan hermosas!

Al oír explicar al tío Pellejo con más aplomo que Laplace la formación de la famosa nebulosa, vínosenos a la memoria la fábula de la mitología griega, que inmortalizó el pincel de Rubens y ensalzan críticos y poetas. ¡Cuánto más hermosa y más poética nos pareció la versión del tío Pellejo, que, si bien no ha encontrado ningún Rubens que la pinte, ni ningún crítico que la ensalce, habrá conmovido sin duda más de un corazón, que se complace en ver en María la madre de los pecadores y el consuelo de los afligidos!

Porque así nos sucedió a nosotros, preguntamos al viejo mochilero:

-¿Quién le ha contado a V. eso, tío Pellejo?

-Pues si eso lo saben hasta los no nacidos... Es como el llorar, que todos lo saben y nadie lo aprende... A mí no me lo ha contado naide; pero mire V., Señorito, una vez me lo recordó mi mujer, que esté en gloria casi en este mismo sitio; un poco más hacia la izquierda, allá camino de Algeciras... ¡Jesucristo!... ¡Doce años han pasado ya, y todavía tengo aquella voz en los oídos!... Yo tenía tres hijos: a los tres les tocó la suerte, y los tres fueron a la guerra del moro... Chana15 no tenía ya lágrimas que llorar, y ni le iba quedando cara en que presinarse... Yo disimulaba; pero tenía un illo illo en el cuerpo, que no me dejaba sosegar, y me quedé con más sombra que una jiguera negra... ¡Misté yo, que cuando entraba en mi casa hasta el candil se alegraba!

Una tarde vi llegar al aperador del Cortijo de la Horca: me vio desde lejos con Chana, y por eso me dio un silbido... ¡Más triste me sonó que las trompetas de Semana Santa!

Fui allá volando, y el corazón no me había engañado: su hijo había vuelto licenciado de África, y por él se supo que de los tres míos, había muerto el mayor en la toma de Sierra-Bullones; al segundo lo mató a traición un moro en una trinchera; y el tercero, Sebastián, un mozo tan gallardo que en la sombra se miraba, estaba en el hospital de Algeciras con el cólera morbo... Volví en busca de Chana, y le di la noticia... La mujer se encogió, como si se viera venir encima el torreón de Tempul: los ojos se le desencajaron, y se puso más blanca que un papel.

-Vamos a Algeciras, Cristóbal -me dijo.

Aparejé la burra, y tomamos el camino de San Roque, para coger luego el atajo de Algeciras. La noche se nos vino encima poco más allá de Martelilla: Chana caminaba en la burra, arrebujáa en un pañolón, rezando credos y salves. Yo iba detrás, echando sapos y culebras, y renegando de cuanto bicho viviente se menea... Yo no era malo: creía en Dios y en la Virgen Santísima, y en cuanto hay que creer en el mundo; pero aquella pena me había derramado toda la jié (hiel) por el cuerpo, y hasta la saliva de la boca me sabía amarga!... De repente tropezó la burra y tiró las alforjas... ¡Me cegué!... me cegué como el toro cuando le pica la cuca, y sucedió lo que sucede cuando el río se sale de madre; que va creciendo, creciendo, y una lloviznilla es la que al fin le hace rebosar... Me cegué y eché una blasfemia.

Chana saltó de la burra como si hubiese oído la trompeta del juicio: se me puso delante más tiesa que un muerto en la sepultura, y me dijo:

-¡Calla esa lengua, Cristóbal!... ¡Calla esa lengua; que bien merece que Dios mate a tu último hijo!

-¿Y por qué hace Dios con nosotros esas tropelías? -grité yo más furioso.

-¡Porque somos pecadores! -contestó con una voz, que parecía un juez sentenciando a muerte... ¡Mira, añadió levantando la mano a esos puñados de estrellas; mira las lágrimas que costamos a María Santísima!... ¡Cuéntalas, si puedes!... ¡Ella las derramó, y nosotros pecamos!...

Yo no sé lo que me pasó entonces; pero el corazón se me salía por la boca, y me fui quedando atrás, atrás por verme solo. Miraba yo esas benditas estrellas del cielo, y se me salían por los ojos lágrimas como garbanzos.

-¡Virgen Santísima, que por mí lloraste -decía yo a voces; si no supe lo que dije!... ¡Madre de pecadores, ampara a esta oveja perdida!... ¡Madre de misericordia, cúbreme con tu manto!... ¡Madre que perdiste un hijo, ten piedad de quien pierde tres de un golpe!...

Llegamos a Algeciras por la mañana, y nos fuimos derechos al hospital: preguntamos a un cabo por Sebastián Pérez, y nos hizo entrar en la oficina del registro. Había allí un sargento, que buscó el nombre en un libro.

-Sebastián Pérez -dijo- entró el 25 de mayo... Salió el 1.º de junio...

-¿Y para dónde ha salido? -preguntó Chana.

-Para el Campo-santo, con los pies por delante -respondió el sargento.

Sentí que Chana me clavaba las uñas en el brazo, y que temblaba como si tuviese frío de cuartanas.

-Vamos al Campo-santo -dijo.

Y fuimos al Campo-santo; pero lo habían ya cerrado, y el conserje no nos quiso abrir. Chana se sentó en el umbral, y por una rendijilla de la puerta miraba allá dentro, dentro, por ver desde lejos la tierra que se comía a su hijo.

Teníamos diez reales, y Chana mandó decir una Misa a la Virgen de los Dolores. Yo me escurrí a la sacristía en busca de un Padre Cura, y me confesé mientras tanto, llorando hilo a hilo. A la vuelta caminamos siete horas, sin hablar.

Al oscurecer me faltó ya hasta el aliento, y me dejé caer junto a un pozo de abrevar ganado. Chana se apeó de la burra y se sentó a mi vera.

-¿Qué haremos ahora, Chana? -pregunté yo hablando el primero.

Chana levantó la cabeza.

-¿Qué haremos? -dijo. Lo que dice el Padre nuestro, Cristóbal... Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo...

Yo me eché a llorar como una criatura; porque, aunque era hombre que con una mano paraba una yunta de bueyes, no tenía en el corazón el aguante de aquella santa mujer, que no era mujer de carne y hueso, sino ángel del cielo.

-Cristóbal -me dijo con una voz que parecía cosa del otro mundo-; había un hombre, pobre como nosotros, que se llamaba Juan. Tenía mujer e hija, y labraba un hacecillo de tierra para mantenerlas. La langosta devastaba entonces la campiña, y el infeliz Juan vio con terror que aquella plaga amenazaba su sembrado. Fuese derecho al Cristo del Mimbral, y postrado ante la imagen, pidió auxilio al Señor, que hace madurar los trigos del campo.

-¡Señor! -decía alzando sus cruzadas manos. ¡Conserva mi cosecha, y la miseria huirá de mi hogar! ¡Preserva mis mieses, y el pan no faltará en la casa de tu siervo!

El Señor no escuchó, sin embargo, las súplicas de Juan, y tras de la cosecha perdida, llamó a su puerta la miseria.

-¡Cómo ha de ser! -dijo entonces a su esposa. El Señor nos ha conservado salud y brazos... Él bendecirá nuestro trabajo.

Pero de allí a poco cayó su mujer enferma, y viose en breve a las puertas de la muerte. Juan corrió de nuevo a pedir al Señor, que da y quita la vida, salud para su esposa.

-¡Señor -decía postrado ante la imagen-; salva su vida!... ¡No dejes a mi hija sin madre!... ¡Devuélvele la salud, rayo de sol que ilumina los escasos goces del pobre!

Pero tampoco esta vez escuchó el Señor sus plegarias, y la mujer de Juan murió a los tres días, dejando solo a su marido y huérfana a su hija.

-¡Cómo ha de ser! -se dijo Juan entonces. El Señor me ha quitado a mi mujer; pero me ha dejado a mi hija.

De allí a poco se declaró en la niña la misma enfermedad de la madre, y Juan corrió más angustiado que nunca ante el devoto Cristo.

-¡Señor! -decía, apoyando su frente en la reja-; salva a mi hija!.. Anciano soy y desvalido... ¿Qué haré yo solo, como árbol sin ramas y sin fruto?...

Juan volvió a su casa esperanzado: acercose a la cama de su hija y la vio inmóvil; palpó su frente y la encontró yerta; tocó su corazón y ya no latía... Pidió entonces de limosna una mortaja blanca: hizo un ataúd con las tablas de su propio lecho, y le dio él mismo sepultura a los pies de su madre.

-¡Perdí mi cosecha!... ¡Perdí mi mujer!... ¡Perdí mi hija!... -pensaba Juan, volviendo a su hogar solitario. El Señor no quiere que le pida nada... ¡Nada le pediré!...

Y diariamente seguía yendo a la capilla, se arrodillaba humilde ante el Cristo, cruzaba paciente las manos, bajaba sumiso la cabeza, y ya no pidió jamas, ya no suplicó nunca. Sólo decía aquel modelo de cristianos:

-¡Señor, aquí está Juan!...

Murió Juan al cabo, y su buena alma llegó a las puertas del cielo: allí se arrodilló para rezar por vez postrera su oración cotidiana.

-¡Señor, aquí está Juan! -dijo.

Y las puertas del cielo se abrieron ante él de par en par...

El tío Pellejo, al acabar su relación, guardó silencio. La oscuridad nos impedía ver si lloraba.

-¿Y qué ha sido de Chana? -le pregunté al fin, por apartarle de aquellos tristes recuerdos.

A Chana le pasó lo que al caballo viejo; que no resiste tres días de verde -me contestó. Desde entonces hincó la cabeza en tierra, y no la volvió a levantar nunca. Corazón le sobraba; pero el cuerpo se le iba solo a la sepultura, y tres meses después estaba en la eternidad con sus tres hijos. ¡Yo me quedé solo, Señorito; solo!... Solo y sin más hato que el de la botella; el tapón y la guita... Dejé el contrabando, porque dicen que de contrabandista a ladrón no hay más que un paso, y no deja de ser verdad. Trabajo cuando hay en qué, y cuando no hay, nunca me niegan un pedazo de pan por estos cortijos. Acompaño a los Señores cuando vienen a tirar jabalíes, y siempre que paso por el Cristo del Mimbral, me asomo a la capilla y le digo:

-¡Señor, aquí está el tío Pellejo!... Setenta años tengo ya... ¡Señor! no se os olvide...

Este era el antiguo pobre de España. La historia de Juan es, como antes dijimos, una bellísima fábula ascética, que prueba el grado tan perfecto en que concebía su autor, que es ese mismo pobre de España, la difícil virtud de la resignación. El ejemplo de Chana y el tío Pellejo, que es un hecho verdadero, prueba por su parte con cuánta fidelidad practicaba lo que con tan subida perfección sentía.

Hoy ha desaparecido todo esto: el mismo tío Pellejo era, en el tiempo en que le conocimos, un resto casi fósil de aquel antiguo pueblo español, que ha dejado de existir, para dar lugar al pueblo del socialismo y de la mano negra...

¿Qué ha pasado por España, Dios mío?...

¿Qué viento asolador ha arrancado a este pobre pueblo su robusta fe y sus sencillas creencias, como arranca el huracán la poderosa vid que vivifica, y las suaves enredaderas que embellecen?... Es cierto que ha pasado una revolución impía. Es cierto que han pasado los seides del socialismo arrancando del corazón del pobre, para sembrar el germen de la terrible rebelión, aquella alegre conformidad que dice sonriendo: hágase tu voluntad; aquella bendita falta de ambición que sólo pide el pan nuestro de cada día, aquel honrado amor al trabajo, que es el constante centinela de la virtud; aquella santa fe religiosa que todo lo abarca, que todo lo compendia, que todo lo consagra... que todo lo asegura!...

Pero también es cierto que a veces se combinan varias causas para producir un mismo efecto, y a ninguna de estas causas puede dejar de combatir el que trata no sólo de lamentar el mal, sino también de remediarlo. Por eso es necesario analizar si esa revolución impía y esas doctrinas disolventes, encontraron al pobre resignado, amparado en brazos de su hermano el rico caritativo. Porque la resignación del uno ha de apoyarse en la caridad del otro, por ser ambas virtudes sagrados deberes impuestos por Dios, para mantener y dulcificar el orden admirable de su Providencia.

Y nótense bien estas palabras de un famoso autor contemporáneo: «Al perder el pobre la paciencia que le infundía la caridad, ha perdido la esperanza; y al perder la esperanza, es cuando ha sentido en toda su brutal plenitud el derecho de la fuerza».

Por eso preguntamos nosotros: ¿qué faltó primero en España?... ¿la caridad del poderoso o la resignación del desvalido?

Lector: si eres rico, haz esta pregunta a tu conciencia, y medita luego la respuesta y el remedio, al pie de aquella imagen de Cristo, que oía repetir en otros tiempos al humilde pobre de España:

-¡Señor, aquí está Juan!

|

La Cuaresma tocaba a su fin, al mismo tiempo que la primavera comenzaba a anunciarse en Sevilla con sus dos heraldos obligados: el azahar de sus naranjos, y los innumerables extranjeros que a ella acuden en este tiempo delicioso. Los primeros la ciñen como la corona de una desposada; los segundos la invaden como una bandada de gorriones desocupados, Los primeros la perfuman; los segundos la calumnian con monstruosas relaciones de viajes, por una España fantástica, que sólo existe en la necedad o en la malicia de alguno de estos touristes de ambos sexos.

La Cuaresma tocaba a su fin, decíamos, y las numerosas cofradías existentes en Sevilla celebraban en honor de sus respectivas imágenes, esos septenarios y novenas, cuyo esplendor y magnificencia han conquistado el nombre de católica por excelencia a la vieja sultana a quien puso el santo rey Fernando una cruz por encima de su turbante.

El día primero de abril había comenzado el quinario del Santo Cristo de la Espiración, y debía de terminar el viernes mismo de Dolores. La pequeña capilla, situada en la plaza del Museo, abría sus puertas de par en par a la multitud de fieles, que acudían a postrarse ante la famosa imagen, que tan admirablemente representa la agonía del Salvador. Destacábase ésta en el retablo del fondo, sobre un rico cortinaje de terciopelo negro tachonado de estrellas. Sus manos extendidas ofrecían a todos amparo; sus ojos, quebrados ya por la muerte, miraban todavía con misericordia; sus labios cárdenos habían ya pronunciado el Consummatum est, que abrió a los hombres las puertas del cielo, y parecían exhalar entonces aquel último suspiro, mezcla sublime de amor y de dolor, como lo fue la vida entera del Dios-Hombre. Al pie de la cruz estaba la imagen de María, la madre de los afligidos, ofreciendo como modelo, a estos hijos predilectos suyos, aquel dolor tan sosegado que a todo dolor enfrena, tan sin consuelo que a todo dolor sobrepuja, tan inmenso como el mar, velut mare, en lo profundo, en lo amargo!...

Hallábanse enfilados por debajo del presbiterio doce gruesos cirios, colocados en pedestales de plata; al pie de cada uno velaba de rodillas un devoto del Santísimo Sacramento. Era uno de éstos un anciano más que sexagenario: notábase en toda su persona esa especie de inercia física y moral que se apodera del hombre en los grandes dolores. Su frente se apoyaba en el cirio, como si la doblegase el peso de un pensamiento; sus brazos caían a lo largo del cuerpo; sus ojos no se abrían; de sus labios se escapaban a largos intervalos palabras entrecortadas, que parecían pedir algo, con esa convulsa energía que inspira al dolor la fe acrisolada; con esa agonía terrible del alma cuyo único paliativo en la tierra es el llanto. Y, sin embargo, ¡sus ojos permanecían secos, como un manantial agotado; su cuerpo inmóvil, como una pena clavada en el alma sin esperanza y sin remedio!

El quinario tocaba a su fin, y el coro entonó la letanía de la Virgen. El anciano pareció entonces salir de su letargo; fijó los ojos en la imagen de María, y cruzó las manos sobre el pecho: ¡Ora pro nobis! repetía con el pueblo. Poco a poco comenzaron a deslizarse por sus mejillas lágrimas que le consolaban, y de su pecho se escaparon algunos sollozos que daban salida a su angustia. El coro entonó al fin el Consolatrix afflictorum, y un llanto abundante brotó entonces de los ojos del anciano, mientras extendía los brazos hacia el altar, exclamando, en voz tan alta que todos la oyeron: ¡Ora pro nobis!... ¡Ora pro nobis!...

Algunas personas volvieron el rostro sorprendidas; nadie se movió sin embargo. Sólo una señora anciana, que se hallaba sentada tras él, se levantó, como obedeciendo a un movimiento instintivo, y luego volvió a sentarse en su pequeño banquito de tijera. Al terminar el quinario ya había anochecido; la señora se dirigió a la puerta, y a poco salió también el anciano. La señora dio dos pasos hacia él, como titubeando, y se detuvo al fin, contenida por ese sentimiento de delicadeza, propio de las almas elevadas, que, al compadecer y consolar el dolor, empiezan por respetarlo. Por otra parte, nada revelaba en aquel anciano ninguna de esas necesidades apremiantes que puede remediar un pronto socorro. Era su traje de luto, y, aunque raído, aseado y decente; su porte y sus modales, los de una persona de la clase media.

La señora, no obstante su agilidad, parecía de edad muy avanzada. Era delgada y de pequeña estatura; una de esas graves, modestas y al mismo tiempo airosas mantillas españolas, que el capricho de nuestras damas va sustituyendo con el descarado sombrero extranjero, cubría sus cabellos blancos; alisábanse éstos sencillamente, formándole en ambas sienes dos de esos pequeños ricitos, que, con el nombre de nenes, introdujo la moda en los tiempos de las peinetas de teja y los trajes de medio paso. Nada brillaba en su vestido, negro y sumamente modesto; sólo se veía en su mano izquierda un rico anillo, en que, bajo una corona real, se hallaba esculpido el famoso «No me ha dejado» que en premio de su lealtad añadió D. Alonso el Sabio al blasón de su fiel ciudad de Sevilla16. Pendiente del brazo izquierdo llevaba uno de esos banquitos de tijera, que para sentarse en las iglesias usan las señoras; colgábale del derecho un bolsito de tafetán negro, semejante a los que veinte años atrás usaban las elegantes, con el bien aplicado nombre de ridículos.