—[197]→

La respuesta de Bolognesi

Eran las primeras horas de la mañana del sábado 5 de junio de 1880.

Los rayos del tibio sol matinal caían sobre las paredes azules de una casita de modesta apariencia, situada en la falda del cerro de Arica y en dirección a la calle real del puerto.

Un soldado del batallón granaderos de Tacna, con el rifle al brazo, hacía su facción de centinela en la puerta de la casita.

Quien hubiera penetrado en la pieza principal, que mediría diez metros de largo por seis de ancho, habría visto por todo humildísimo mueblaje una tosca mesa de pino, obra reciente del carpintero del Manco Capac; unos pocos sillones desvencijados, y ana gran banca con pretensiones de sofá, trabajo del mismo escoplo y martillo. Al fondo y cerca de una ventana aún entornada había una de esas ligeras camas de campaña que para nosotros, sibaritas de la ciudad, sería lecho de Procusto, más que mueble de reposo para el fatigado cuerpo.

—198→Sentado junto a la mesa en el menos estropeado de los sillones, y esgrimiendo el lápiz sobre un plano que delante tenía, hallábase aquella mañana un anciano de marcial y expansivo semblante, de pera y bigote canos, mirada audaz y frente despejada. Vestía pantalón de paño grana con cordoncillo de oro, paletot azul con botones de metal militarmente abrochado, y kepis con el distintivo de jefe que ejerce mando superior.

Era el coronel Francisco Bolognesi.

No nos proponemos escribir la biografía del noble mártir de Arica; pues por bellas que sean las páginas de su existencia, la solemne majestad de su último día las empequeñece y vulgariza. En su vida de cuartel y de salón vemos sólo al hombre que profesaba la religión del deber, al cumplido caballero, al soldado pundonoroso; pero sus postreros instantes nos deslumbran y admiran como las irradiaciones espléndidas de un sol que se hunde en la inmensidad del Océano.

Un capitán avanzó algunos pasos hacia la mesa, y cuadrándose militarmente dijo:

-Mi coronel, ha llegado el parlamento del enemigo.

-Que pase -contestó Bolognesi, y se puso de pie.

El oficial salió, y pocos segundos después entraba en la sala un gallardo jefe chileno que vestía uniforme de artillero. Era el sargento mayor don Cruz Salvo.

-Mis respetos, señor coronel -dijo, inclinándose cortésmente el parlamentario.

-Gracias, señor mayor. Dígnese usted tomar asiento.

Salvo ocupó el sillón que le cedía Bolognesi, y éste se sentó en el extremo del sofá vecino. Hubo algunos segundos de silencio que al fin rompió el parlamentario diciendo:

-Señor coronel, una división de seis mil hombres se encuentra casi a tiro de cañón de la plaza...

-Lo sé -interrumpió con voz tranquila el jefe peruano-; aquí somos mil seiscientos hombres decididos a salvar el honor de nuestras armas.

-Permita usted, señor coronel -continuó Salvo-, que le observe que el honor militar no impone sacrificio sin fruto; que la superioridad numérica de los nuestros es como de cuatro contra uno; que las mismas ordenanzas militares justifican en su caso una capitulación, y que estoy autorizado para decirlo, en nombre del general en jefe del ejército de Chile, que esa capitulación se hará en condiciones que tanto honren al vencido como al vencedor.

—199→-Está bien, señor mayor -repuso Bolognesi sin alterar la impasibilidad de su acento-; pero estoy resuelto a quemar el último cartucho.

El parlamentario de Chile no pudo dominar su admiración por aquel soldado, encarnación del valor sereno, y que parecía fundido en el molde de los legendarios guerreros inmortalizados por el cantor de la Ilíada. Clavó en Bolognesi una mirada profunda, investigadora, como si dudase de que en esa alma de espartano temple cupiera resolución tan heroica. Bolognesi resistió con altivez la mirada del mayor Salvo, y éste, levantándose, dijo:

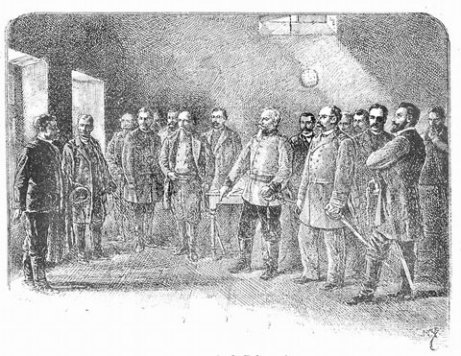

El coronel Bolognesi

-Lo siento, señor coronel. Mi misión ha terminado.

Bolognesi, acompañó hasta la puerta al parlamentario, y allí se cambiaron dos ceremoniosas cortesías. Al transponer el dintel volvió Salvo la cabeza, y dijo:

-Todavía hay tiempo para evitar una carnicería..., medítelo usted, coronel.

Un relámpago de cólera pasó por el espíritu del gobernador de la plaza, y con la nerviosa inflexión de voz del hombre que se cree ofendido de que lo consideren capaz de volverse atrás de lo una vez resuelto, contestó:

-Repita usted a su general que quemaré hasta el último cartucho8.

Minutos más tarde Bolognesi convocaba para una junta de guerra a los principales jefes que le estaban subordinados. En ella les presentó, sin —200→ exagerarlo, el sombrío y desesperante cuadro de actualidad, y después de informarlos sobre la misión del parlamentario, les indicó su decisión de quemar hasta el último cartucho, contando con que esta decisión sería también la de sus compañeros de armas.

El entusiasmo como el pánico han sido siempre una chispa eléctrica. La palabra desaliñada, franca, tranquila y resuelta del jefe de la plaza halló simpática resonancia en aquellos viriles corazones. El hidalgo Joaquín Inclán y el intrépido Justo Arias, dos viejos coroneles en quienes el hielo de los años no había alcanzado a enfriar el calor de la sangre; el tan caballeresco como infortunado Guillermo More; el circunspecto jefe de detall Mariano Bustamante, y el impetuoso comandante Ramón Zavala, fueron los primeros, por ser también los de mayor categoría militar, en exclamar: «¡Combatiremos hasta morir!».

Y la exclamación de ellos fue repetida por todos los jefes jóvenes, como los dos hermanos Cornejo, Ricardo O'Donovan, Armando Blondel, casi un niño, con la energía de un Alcides, y el denodado Alfonso Ugarte, gentil mancebo que en la hora del sacrificio y perdida toda esperanza de victoria clavó el acicate en los flancos del fogoso corcel que montaba, precipitándose caballo y caballero desde la eminencia del Morro en la inmensidad del mar. ¡Para tan gran corazón, sepulcro tan inconmensurable!

Y todos, Inclán, Arias, More, Zavala, Bustamante, los Cornejo, O'Donovan y Blondel, en la tan sangrienta como gloriosa hecatombe de Arica, hecatombe que mi pluma rehúsa describir porque se reconoce impotente para pintar cuadro de tan indescriptible grandeza, todos, a la vez que Francisco Bolognesi, cayeron cadáveres mirando de frente el pabellón de la patria y balbuceando en su última agonía el nombre querido del Perú.

La única satisfacción que nos queda a los que sabemos aquilatar el valor de las almas heroicas, es ver cómo los pueblos convierten en objeto de su cariño entusiasta, dándoles con el transcurso de los años proporciones gigantescas, a los hombres que supieron llevar hasta el sacrificio y el martirio el cumplimiento del deber patriótico. Manifestaciones espontáneas del sentimiento público, que se extienden más allá de la tumba, nos revelan que la superioridad se impone de tal modo, que cuando se abate para siempre una existencia como la de Francisco Bolognesi, el espíritu que se desprende del cuerpo inerte es imán que atrae y cautiva el amor y el respeto de generaciones sin fin.

El coronel Bolognesi fue uno de esos hombres excepcionales, que llegan a una edad avanzada con el corazón siempre joven y capaz de apasionarse —201→ por todo lo noble, generoso y grande. Su gloriosa muerte es un ideal moral que vive y le sobrevivirá al través de los siglos, para alentarnos con el recuerdo de su abnegación heroica de patricio y de soldado.

Nosotros conocimos y tratamos a Bolognesi ya en la nebulosa tarde de su existencia; pero para nuestros hijos, para los hombres del mañana, que no alcanzaron la buena suerte de estrechar entre sus manos la encallecida y vigorosa diestra del valiente patriota, su nombre resonará con la pudorosa vibración del astro que se rompe en mil pedazos.

De nadie como de Francisco Bolognesi pudo decir un poeta:

Este artículo motivó otro en la prensa chilena, al cual dio el tradicionista la contestación que sigue:

El señor coronel del ejército chileno don D. J. de la Cruz Salvo ha tenido a bien publicar en El Mercurio de Valparaíso un artículo rectificatorio del que escribí en el folleto que el 28 de julio dio a luz la Sociedad Administradora da la exposición. Estimando los corteses elogios con que me favorece el señor Salvo, paso a contestarle, sin propósito, se entiende, de sostener polémica; que para ella, ni las múltiples atenciones que el servicio de la Biblioteca Nacional me impone, ni lo decaído de mi salud me dejan campo.

Entre la narración que hace el señor Salvo de la conferencia de Arica y la que yo hice, no hay otra diferencia sino la de que aquélla es larga y minuciosa, y la mía lacónica o sintética, como cuadraba a la índole literaria de mi trabajo. No veo, pues, el objeto de la rectificación en esa parte. Con distintas palabras, en el fondo, el señor Salvo y yo hemos escrito lo mismo.

Pasemos al único punto serio.

Niega el señor Salvo que en la respuesta dada por el coronel Bolognesi al —202→ jefe parlamentario hubiera habido la frase quemaré hasta el último cartucho. Muertos en el combate casi todos los jefes peruanos que asistieron a la junta de guerra, con excepción de los comandantes Roque Sanz Peña, Marcelino Varela y Manuel C. de la Torre, apelo al testimonio de éstos. El comandante Sanz Peña la ha consignado en el brillante artículo que ha poco publicó en Buenos Aires.

Por el mes de junio de 1880, toda la prensa del Perú y de Chile se ocupó de la histórica frase. Recientes estaban los hechos, y aquella era la oportunidad en que el señor Salvo, tan celoso hoy, a los cinco años de la conferencia, por salvar la verdad histórica, debió haber escrito la rectificación que mi pobre artículo le ha inspirado.

En cuanto al calificativo de vulgares que el señor coronel Salvo da a las palabras del inmortal batallador del Morro de Arica, permítame que le niegue competencia para tan decisivo fallo. Así como las obras del espíritu se juzgan sólo con el espíritu, así los arranques del patriotismo se aprecian con el corazón y no con la cabeza: se sienten y no se discuten. En la proclama de Nelson, en Trafalgar -«la Inglaterra espera que todo buen inglés cumplirá con su deber»- no puede caber más llaneza. El famoso -¡Qu'il mourut!- de Corneille, en los Horacios, es una exclamación de encantadora sencillez. En un soldado de la educación de Bolognesi, nada más natural y espontáneo que su respuesta: quemaré hasta el último cartucho.

Y a propósito, y por vía de ampliación, quiero terminar refrescando la memoria del señor coronel Salvo, con la copia de unas pocas líneas de la página 1125, tomo III de la Historia de la guerra del Pacífico, por Benjamín Vicuña Mackenna, volumen impreso en Chile a fines de 1881.

Dice así el historiador chileno:

|

«Llegado el parlamentario a la presencia del jefe de la plaza, la conferencia fue breve, digna y casi solemne de una y otra parte. Entablose el siguiente diálogo, que conservamos en el papel desde una época muy inmediata a su verificación, y que, por esto mismo, fielmente copiamos: -Lo oigo a usted, señor -dijo Bolognesi con voz completamente tranquila. -Señor -contestó Salvo-, el general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar derramamiento inútil de sangre, después de vencido en Tacna el grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos, en hombres, víveres y municiones, conoce. -Tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el último cartucho. -Entonces está cumplida mi misión -dijo el parlamentario levantándose, etc., etc.». |

En la página 1127 pone el señor Vicuña Mackenna una que, a la letra, dice: «la intimación de Arica me fue referida por el mayor Salvo a los pocos días de su llegada a Santiago, en junio de 1880, conduciendo en el —203→ Itata a los prisioneros de Tacna y del Morro, y la hemos conservado con toda la fidelidad de un calco».

Ya verá el señor coronel Salvo que yo no he escrito un romance, ni dado pábulo a mi fecunda imaginación, como tiene la amabilidad de afirmarlo en su artículo rectificatorio. Si Bolognesi no pronunció la vulgaridad de quemaré el último cartucho en tal caso, ateniéndonos a Vicuña Mackenna y desdeñando otros informes y documentos oficiales, sería el mismo coronel Salvo, y no yo, el inventor de esa (para mí y para el sentimiento patriótico de los peruanos) bellísima y épica vulgaridad.

Ricardo Palma

Lima, septiembre 18 de 1885

(A Hildebrando Fuentes)

La batalla de Huamachuco, último y heroico esfuerzo del patriotismo peruano contra el engreído vencedor en Chorrillos y Miraflores, se libró el 10 de julio de 1883.

Poco más de dos mil peruanos, a las órdenes del general Cáceres, con armamento desigual, escasos de municiones y careciendo de bayonetas, emprendieron desesperado ataque sobre los dos mil chilenos de la aguerrida y bien provista división mandada por el coronel Gorostiaga.

Esta fuerza llegó a encontrarse en situación aflictiva; y su derrota se habría consumado si, al estrecharse ambos combatientes, hubieran podido los peruanos oponer bayonetas a bayonetas.

La hecatombe fue horrible: no hubo cuartel. Como en Miraflores, hubo repase de heridos.

Los peruanos tuvieron mil doscientos muertos; esto es, el sesenta por ciento de sus fuerzas, y los chilenos ciento setenta bajas.

Chile tendría justicia en considerar la de Huamachuco como una de las más espléndidas victorias alcanzadas por su ejército, si el mismo coronel Gorostiaga no se hubiera encargado de rebajar los quilates del triunfo.

Gorostiaga, al ordenar el fusilamiento de Florencio Portugal y de otros jefes y oficiales que reclamaban las preeminencias de prisioneros, declaró —204→ que los vencidos eran montoneros y no soldados, y que, como a tales montoneros, los consideraba fuera de las leyes de la guerra.

Victoria de soldados disciplinados sobre montoneros es victoria barata y de la que no hay por qué enorgullecerse.

El general Cáceres

¿Los laureles de la gloria se hicieron acaso para ceñir la frente de un vulgar vencedor de montoneros?

Y sin embargo, esa matanza de cobardes montoneros mereció que Gorostiaga alcanzase los entorchados de general, ¡premio honroso para el jefe que vence a tropas regulares, y no a turbas sin organización ni disciplina!

El jefe chileno, en su parte oficial, confiesa que combatió contra un verdadero cuerpo de ejército, que maniobraba con perfecta instrucción en la táctica, y que estaba sometido a la rigurosa disciplina de cuartel. Honrose allí el chileno vencedor honrando a los soldados vencidos.

Pero Gorostiaga necesitaba disculpar ante el mundo su ferocidad felina, su insaciable sed de sangre; vengarse del terror que tuvo al ver sus batallones casi en derrota, y estampa la palabra montoneros, sin tener en cuenta que, al estamparla, empequeñece la valentía de los suyos y su propio merecimiento.

Ahora véase que sólo los hombres de la legendaria Esparta sabían morir por su patria tan heroicamente como los montoneros de Huamachuco9.

El 14 de julio un soldado chileno, que vagaba por una de las quebradas, —205→ oyó ligeros quejidos exhalados por un joven que yacía en tierra.

-Acércate -le dijo el caído-, soy el coronel Leoncio Prado... Pon el cañón de tu rifle sobre mi frente, y dispara.

El coronel Prado

El soldado, sorprendido ante esa energía de espíritu, se alejó en busca de sus compañeros, y en una camilla condujo al herido al cuartel general de Huamachuco.

Leoncio Prado tenía una pierna hecha astillas por un balazo.

Gorostiaga dispuso que inmediatamente se pusiera al prisionero en capilla, y en ella (dice el escritor chileno a quien seguimos fielmente en este relato) estuvo Prado en tan alegre conversación como si se hallara en su propio campamento.

Cuando vio que ya se presentaban para fusilarlo, pidió una taza de café, y al probarlo dijo:

-Hacía tiempo que no gustaba un café tan exquisito.

Y volviéndose al oficial que mandaba los tiradores chilenos, preguntó:

-¿A qué hora emprenderé el viaje para el otro mundo?

-Cuestión de minutos -contestó el oficial.

-Pues bien: pido una gracia, y es que se me permita mandar el fuego.

-No hay inconveniente.

-¿Tienen capellán las fuerzas chilenas?

-No, señor.

-¡Paciencia!... He hecho lo que he podido por mi patria, y moriré contento.

En seguida pidió que, en vez de dos tiradores, se colocaran cuatro, y que le apuntasen dos al corazón y dos a la cabeza. Acordada esta nueva gracia, dijo:

-Al concluir la taza de café se me harán los puntos; y al dar con la cuchara un golpe en el pocillo, se hará fuego.

Y continuó tomando reposadamente su café.

Ninguna idea triste nublaba su rostro. Veía sin zozobra agotarse el dulce líquido, sabiendo que en el último sorbo estaba la amargura.

—206→Debió tranquilo el último trago, tocó con energía la cuchara en el pocillo, y cuatro balas diestramente dirigidas lo hicieron dormir el sueño eterno.

-¡Nada, mi señor tradicionista! -decíame ayer mi amigo don Restituto, vejete con más altos y bajos que la Constitución del 60, y con unas tijeras que así cortan al hilo como al sesgo-, déjese usted de filosofía palabrera y aténgase a mi regla, que es la de que con sólo pautas torcidas se hacen renglones derechos y que la línea curva es la más corta. Más seguro se llega rodeando, que por el atajo. Ésa es mi matemática social y tente perro.

-Pero, señor mío, ¿está usted loco?

-Así hubiera muchos locos como yo y menos cuerdos como usted, y el mundo caminaría mejor. ¿Cree usted, señor poeta, que cuando un prójimo me insulta soy yo de los tontos que se echan sobre él y le rompen la jeta? ¿Cómo había yo de incurrir en esa vulgaridad? Al que nos infiere un mal no hay sino estimularlo para que persevere en ese camino, que a la larga él tropezará y se lo llevará el demonio. Yo soy de la escuela de Maquiavelo el florentino y de Pajarito el limeño.

-Soy todo orejas, señor don Restituto. Cuénteme usted la historia de ese Pajarito.

-Pues páseme usted los fósforos y un trabuquito. Empiezo.

Pero como no acertaría a copiar fielmente el relato de mi amigo, será mejor y para mí más cómodo que tomando de él lo substancial, escriba la cosa en mi lacónico y corriente estilo.

Pajarito era, en 1871, el físico del batallón..., del cual era primer jefe el coronel M. G., soldado bravo como el león de las selvas, de avinagrado carácter y que en la vida social trascendía siempre a cuartel.

Enfermose una noche un hijo del coronel, y en el conflicto de proporcionarse en el acto médico que lo atendiera, creyó el padre que podía contar con los servicios del físico de su batallón. Envió a las volandas un soldado a casa de Pajarito; pero éste no quiso abandonar el regalo de las sábanas, y contestó:

—207→-Dile al coronel que me dispense, porque un atroz romadizo me imposibilita para salir a estas horas, y con la garita y al condenado frío que hace, a la calle.

El arrogante coronel, al imponerse de la excusa de su subalterno, se mordió los labios, jurando para sus adentros vengarse más tarde de Pajarito.

Pocos meses después, el presidente de la República, coronel Balta, en las postrimerías ya de su administración, decidió ascender a todos los cirujanos de tropa que comprobaran no haber recibido adelanto en los últimos cuatro años.

Pajarito, físico de segunda clase y con ocho años de antigüedad en el empleo, presentose con su expediente bien aparejado; y el coronel Palta decretó que por el ministerio se le expidiese título de cirujano de primera. Contento como un sábado de gloria salió de palacio el ascendido, fuese al cuartel, comunicó la noticia a los oficiales y los convidó una cervezada.

Impúsose de la novedad el coronel, y encaminándose al ministerio, dio tan desfavorables informes sobre la ciencia y suficiencia de Pajarito, que el presidente de ta República revocó su decreto. Regresó el jefe al cuartel, y creyendo ahogarle el gozo al físico, le disparó a quemarropa y sin andarse con repulgos este trabucazo:

-Doctorcito, vengo de palacio y le he dicho a su excelencia que usted no sirve para el hígado ni para el bazo. Por consiguiente, lo del ascenso se aguó por ahora, y... ¡muela usted vidrios con dos codos!

-Muchas gracias, mi coronel -contestó con flema Pajarito-. Así lo habrá encontrado usía justo y conveniente. ¡Paciencia!

Aquí el maravillado fue el coronel; pues creyendo darle al físico un sofocón y un berrinche de mil diablos, se encontró con que éste recibía la mala nueva con una pachorra digna de Job el cachazudo

Cuando se retiró el coronel, uno de los capitanes le dijo al Pajarito:

-¡Hombre de Dios! Usted no tiene sangre en las venas, sino aguachirle. ¿Cómo ha podido usted quedarse tan fresco?

-Oiga usted, mi capitán. Iba yo una tarde por la plazuela de Santa Ana, cuando un negro, más borracho que guinda en alcohol, me apabulló el sombrero.

-Por supuesto que usted le rompería la crisma con su bastón.

-¡Quia! No, señor. Mi bastón era un bejuquillo débil; yo soy un hombre enclenque, como a la vista está, y el negro era diez veces más fuerte que yo. Al echarla de guapo, tras el desperfecto de mi sombrero habría salido con los huesos hechos harina. No soy tan torpe. Lo que hice fue sonreírme, meter mano al bolsillo, sacar una libra esterlina y alargársela —208→ al borracho, diciéndole: «¡Qué diantre de negro tan bufón! Toma para que a mi salud empines algunas copas», y fui a colocarme en acecho tras la esquina. El negro se envalentonó con esto, y calculando que si obtenía igual provecho por cada insolencia que tuviera con las personas decentes en breve sería dueño de un caudal, redobló su atrevimiento y desacato con los transeúntes, hasta que se encontró con uno de la cáscara amarga, el cual le aplicó tanta leña que lo hizo pedir pita, regándole los clientes por el suelo como cuentas de rosario. Acudieron los celadores, llevándose al negro al hospital con la cabeza rota, un brazo desencuadernado y dos costillas hundidas. El garroteador fue preso a la comisaría hasta que se esclareciesen las cosas. Ya ve usted, pues, que sin más gasto que el de una esterlina y sin riesgo de andar en reconcomios con la justicia, me vi vengado en regla del ultraje. Pues bien: si yo ahora hubiera levantado moño al coronel, le habría dado en la yema del gusto, y ya estaría el pobre cirujano preso en la prevención del cuartel, con sumario a cuestas y en vísperas de que, por una orden general ignominiosa, le limpiasen el comedero. No, capitán, yo sé lo que hago. Que crezcan los humos del coronel, que en camino va de tenerlos más que una chimenea, y ya se encontrará con la horma de su zapato.

Meses después, el 27 de julio de 1872, Lima presenciaba un espectáculo horrible. De una de las vigas de la torre de la catedral, en reparación por entonces, pendía una cuerda en cuyo extremo se balanceaba el cuerpo de uno de los coroneles revolucionarios.

Pajarito, confundido entre la inmensa y apiñada muchedumbre, miraba con ojos azorados al cadáver, murmurando:

-¡Como el borracho! ¡Como el borracho!... ¡Pobre coronel!