—[73-74]→ —75→

—[76]→ —77→

|

«Jorge Manrique despierta al alma y la sume en el fluir moral; (Jorge) Guillén, en atisbos de luz... (El mundo) para Guillén es un Génesis, aunque sin pecado original». |

| Américo Castro | ||

-¿Me dijo que quería escribir algo sobre mí?

Yo asiento. La ocasión es oportuna. Se acaba de celebrar en Oklahoma un simposio en honor del poeta con motivo de sus 75 años; acaba de aparecer en Milán, Aire nuestro; Julián Palley acaba de publicar bajo el título de Affirmation, una antología bilingüe de Guillén. Además, el autor de Cántico, está aquí en California y ha venido a nuestra universidad a darnos una serie de conferencias.

-¡Bueno! No me opongo; pero que sea cualquier cosa, amigo mío, menos una entrevista. Lo que se escribe en casos tales suele salir tan fuera de contexto... Figúrese que hace un tiempo alguien insistió en que me entrevistaran. Yo traté de defenderme; fue imposible. ¡Y viera usted el resultado...! Claro está que, de vez en cuando, estas cosas resultan bien. En Galicia, por ejemplo, una muchacha escritora, hija de un amigo muy querido, me hizo una entrevista. Y salió admirable; se publicó en un periódico de esos que no circulan mucho...».

Mientras Jorge Guillén habla así, con su habitual animación, con su enorme vitalidad de alto, de corpulento joven-viejo, con sus recién cumplidos 75 años que no se quedan quietos un momento en el sofá en que se ha sentado, yo pienso que, efectivamente, sería ardua empresa hacerle un reportaje. No era tal mi propósito; no he venido a entrevistarlo sino a visitarlo.

El entusiasmo con que se expresa, la variedad de sus temas, la elocuencia de esas manos que se mueven hablando, la continua reverberación de sus recuerdos literarios en el instante que vuela, los ojillos —78→ claros que tras los gruesos lentes le brillan con bondad, con ironía, con picardía amable; y sobre todo, su buen humor, su alegría, su chispeante ingenio manifiesto en palabras a medio enunciar y potenciadas de sentido por ademanes indefiniblemente expresivos... Todo esto y otras cosas que por abreviar no digo, hacen de Jorge Guillén el modelo menos reposado para exigirle posar.

Vive, en efecto, el gran-hombre-grande tan lanzado a la fruición de ser en el minuto que respira, tan entregado a la fascinación del puro hecho de estar viviendo ese minuto, y tan lleno de vida y de las vidas que han dado y dan calor a la suya, que no hay manera de asirlo en su proteico ser.

-¡Victoria Ocampo!- exclama Guillén porque se discurre ahora sobre autores de reportajes, de semblanzas, de retratos literarios.

-¡Victoria Ocampo! ¡Ella no hace entrevistas: hace, sí, magníficos, magistrales retratos! La conocí en París hará unos cuarenta años. Era la mujer más elegante, más impresionante, más deslumbrante...

La escritora argentina debió de haberle causado extraordinaria impresión al poeta porque todavía hoy le faltan a este palabras para describirla. Guillén se incorpora en el sofá en actitud que expresa asombro, deleite y anonadamiento. Y entonces recuerdo yo a otro español no poeta como este pero capaz de iguales exaltaciones ante lo egregio: Ortega y Gasset. Para Ortega, como es sabido, Victoria Ocampo fue «una Gioconda austral»; para otro filósofo «este nórdico, Keyserling- fue «la mujer más fantástica que encontró en su vida».

Pero oigamos a Guillén, que está diciendo tantas cosas, no ya sobre la bizarría y hermosura de la autora de Testimonios sino de su talento.

-Eso que ha escrito sobre Pierre Drieu La Rochelle es de lo más fino, de lo más delicado y exquisito que la amistad puede escribir. ¡Qué bien tratado el tema difícil! Recuerdo que Victoria me envió su libro con lo sobre Keyserling. Yo siempre acuso recibo de libros y de cartas; procuro ser lo más cumplido posible. Pero esta vez no acusé recibo. No pude hacerlo. ¡Qué iba a escribir yo si me parecía que la misma Reina de Saba me enviaba un regalo! Y no le dije nada; no le escribí nunca...

Doña Irene Mochi Sismondi de Guillén entra momentos después en la sala con una bandeja; trae en ella una pequeñita cafetera italiana y dos tacitas blancas. La esposa del poeta («Nos conocimos en Florencia» -ha dicho días antes-; «teníamos amigos comunes; yo no sabía nada de español entonces, pero había leído poemas suyos traducidos al italiano») coloca la cafetera sobre la mesa baja, rectangular, frente al sofá donde está Don Jorge; luego, la dos tacitas. Hay -había ya- un azucarero de plata sobre la mesa.

—79→Jorge Guillén

—80→El poeta, mientras Da. Irene se despide, vierte un chorro negro de café en una y otra tacita. La claridad de la tarde de abril que entra jubilosa por el ancho ventanal de la sala, ilumina nítidamente la mesa. Yo contemplo la mesa fija, insistentemente: su lustrada madera, su pulido tablero. Mi memoria no es mala para los versos:

|

Pero este mental recitado debe interrumpirse porque ya debo recibir en mis manos la tacita humeante y agradecer el obsequio.

|

Sobre el tablero de la mesa veo dos ediciones italianas de libros del gran poeta: Homenaje, Scheiwiller, Milán, 1967; y Aire nuestro, Scheiwiller, Milán, 1968.

-Esos dos ejemplares son de mi hijo Claudio -explica Guillén-. Yo había decidido que con la publicación de Aire nuestro (casi dos mil páginas, papel Biblia) mi obra en verso estaba terminada. Sin embargo, estos días de California, he escrito otros poemitas...

(En el Symposium de Oklahoma, alguien, en un corrillo de críticos y poetas, profetizó, con amable hipérbole de la fecundidad del poeta, que Aire nuestro sería el primer volumen de una trilogía).

-¡Lástima que California esté tan lejos! ¡Tan lejos de Massachusetts y de Europa! Y Guillén habla de su casa de Cambridge, Massachusetts; habla con emoción de su hija Teresa, de su yerno, Stephen Gilman, de sus nietos.

—81→El poeta está como embriagado por la hermosura de esta tarde de abril, la refulgencia del sol, la transparencia del aire. Hace media hora que ha llevado a su visitante al patio del fondo de la casa. (La casa es la del hijo Claudio, 6009 Bellevue Avenue, en La Jolla). Allí ha contemplado las infinitas flores rojas, blancas y azules que llenan un inmenso arriate cuidado con esmero; ha gozado del verdor lustroso de los árboles y plantas, del cielo azulísimo. La proximidad del mar produce una como aceleración del pulso; se lo adivina latiendo, enorme, detrás de esas avenidas arboladas. Hay vuelos que cruzan el cielo de añil y gorjeos incesantes en el aire tibio.

|

¡Todo en el aire es pájaro! |

-Claudio vive contento aquí y me alegro. Se siente muy español, pero en su españolismo profundo no renuncia a nada que también es suyo: él es también francés y norteamericano... e hispanoamericano. No es, de ninguna manera, hispanista. Los hispanistas se diferencian de los hispánicos en que a menudo no sienten cosas nuestras como, por ejemplo, el Don Juan Tenorio o los toros. Sé de algunos que no se explican por qué se representa en vez del de Tirso, el Don Juan de Zorrilla. (-¡Es un dramón! -dicen). Pero en México se goza el Tenorio como en España. Y así ha de ser en otros países hispánicos...

Ahora, en el sofá amplio y mullido en que su corpulenta humanidad no se aquieta un instante, Guillén lanza gozosas miradas al ventanal; puede ver desde su asiento un trozo soleado de la avenida con sus casas de esmerados jardines; puede ver el alto y puro azul cruzado de pájaros veloces. La tarde avanza lenta y tibia; tibia pese a la brisa fresca, aliento del mar cercano.

|

Me es imposible espantar bandadas de versos que desde páginas de Cántico cruzan volando por mi mente. El poeta no ha de sospechar siquiera que su presencia, su voz, su júbilo contagioso, me van dejando solo con recuerdos y emociones de viejas lecturas de su obra. ¡Ahora, sí, entiendo mejor que nunca tantas cosas! Ahora, sí, que tengo esta vivencia del autor comprendo, hondamente, el carácter interjectivo de su elocución. ¡Este hombre es su estilo! Desde mi soledad sonora, apenas hablo; apenas puedo oírle ahora mientras lo escucho, ayer.

—82→Él no percibe mi ensimismamiento. Hago un esfuerzo y lo escucho:

-Yo no me puedo cuidar como otros; cuando comienzo a hablar me doy todo a la conversación y, horas después, estoy rendido...

Los lentes chispeantes pierden por un momento los destellos venidos del ventanal; entonces le puedo ver planamente, los bondadosos ojos claros, como si no los cubriese el cristal, y advierto la profundidad de ese buen humor tan suyo que en él parece una fuerza trascendida de la sangre feliz.

Hace más de una hora que monologa. Apenas hay diálogo. Su euforia es como alta fortaleza sobre la que su espíritu ha izado una bandera; desde aquella se derraman sus pensamientos y sus fervores hacia su rededor como hacia hondos valles que la circundasen. Pero no es que Guillén haya tomado la palabra definitivamente como alguien dijo que Unamuno solía hacer apenas había auditorio; es que las palabras lo han tomado a él, por asalto, en plena fortaleza, y las palabras son para él vida, una vida que sólo atina a desbordarse mientras el espíritu, alto allá en la cima del gozo de la tarde de abril, flamea como una bandera.

Hasta esa cima, de pronto, han llegado a él unas preguntas o un comentario apenas audible, sin fuerza tonal, como una bala perdida que logra herir la piedra de altísimo torreón.

Y él, que ha entreoído, dice:

-No, no; a mí el superrealismo, el irracionalismo, lo que no es orden, no me ha entusiasmado nunca. Ni lo caótico, ni lo oscuro, ni lo fúnebre. (Yo recuerdo entonces unas palabras de Américo Castro sobre la obra del poeta: «Estamos» -afirma el maestro- «lejos del sismógrafo superrealista que registre el caos del subsuelo de la conciencia. Ni es el navío de Guillén un Bateau ivre; su espíritu castellano está sostenido por siglos de ordenado vitalismo, un orden a su modo, naturalmente. El mundo no es lo ya dado e inexorable, sino lo creado en un impulso de ternura inicial:

|

—83→

Tímidamente yo, con timidez de quien no está entero donde se encuentra sino presente a medias y a veces del todo ausente, insinúo una opinión. Me refiero a algo que podría llamarse una forma de «impostura poética». Sin poder remediarlo, no me expreso bien y no obstante lo que quiero decir es muy sencillo: hay poetas que en la vida de todos los días parecen gente contenta, hasta feliz; pero que cuando escriben poesía sólo hablan de angustia y de muerte. Y trato de explicarme mejor con un ejemplo concreto; pero Guillén me ha comprendido desde un comienzo y exclama:

-Sí, sí. ¡Eso es muy cierto! Yo conozco también un poeta y este sí, verdaderamente grande. «¡Ah, Guillén!» -solía decirme- «Tú has visto la luz. Yo no. Yo todavía sigo en las tinieblas. Pero gozaba de la vida; lo pasaba bien, y lo merecía».

Al escucharlo en este instante tengo la impresión de haber oído a otro poeta un comentario muy parecido sobre un colega. Y hago un esfuerzo para recordar quién era aquel otro poeta cuya actitud benévola ante los demás poetas me parece tan afín a la de Guillén y cuya llaneza y candor son idénticos a los del autor de Aire nuestro. Y súbitamente acude a mi memoria la visión de otra tarde de abril -rara coincidencia-, de hace diez años, en New Jersey: una visita a William Carlos Williams en su casa de Rutherford, no mucho antes de su muerte.

Quisiera hablar a Guillén sobre William Carlos Williams cuya semejanza en la actitud se me va revelando como realmente extraordinaria; pero Guillén está evocando ahora un día de París y prefiero no interrumpirlo. Se trata de una tertulia en que participaban Unamuno, Blasco Ibáñez, él y otros escritores. Lo escucho:

-¿Y sabe usted? Blasco Ibáñez, muy locuaz, locuacísimo -y muy simpático con su aplomo valenciano- habló todo el tiempo. Fue la única vez que vi a Unamuno silencioso...

Borges -tema hoy día inevitable- es ahora el tema. («¡Qué bien Borges! ¡Qué ecuánime y tranquilo!») Y, en seguida, Neruda, Mastronardi, González Lanuza, Molinari. (Yo: «Vi a Molinari en 1961; parecía de bronce, de tan tostado». Guillén: «¿Tostado de qué?». Yo: «Del sol». Guillén: «¿De qué sol?». Yo: «De la Pampa, supongo»).

Son ya las cuatro de la tarde. Yo me levanto lentamente del sofá en que no lejos de Guillén me he sentado dos horas antes. Quiero ocupar ahora este cómodo sillón a dos metros del sofá de poeta, a fin de recibir, con menos fuerza, la irradiación de esa jubilosa personalidad que en el sofá resulta un tanto abrumadora. Me he apoderado del sillón, además, para ensayar mejor la puntería de una aún silenciosa artillería de preguntas cuya pólvora espera, impaciente, en puro deseo de dispararse hacia la Fortaleza. Pero noto entonces que es el sillón —84→ quien se ha apoderado de mí y no a la inversa; advierto, además, que no habrá, ni aunque luche por una, dos o tres horas más, ni la más remota posibilidad del interrogatorio que quería hacerle. Guillén domina el sofá, domina todo el aire de la sala vibrante de su júbilo y, sin saberlo él -en rigor, sin culpa suya-, domina este sillón; lo ha dominado desde hace muchos años. Y no sólo este sino todos los sillones hasta los cuales o en virtud de los cuales me llegue a mí su recuerdo. Esto es, el recuerdo de un sillón feliz, beatificado para siempre por el poeta, arquetipo de todos los sillones felices habidos y por haber. Y este sillón de que ahora creí apoderarme me obliga a ponerme de pie y a mirarlo con miradas furtivas:

El mundo, sí, está bien hecho. De acuerdo. Pero ¿no pasa nada? Sí, pasa algo que abruptamente da fin a la visita: suena el timbre. Acude a la puerta de calle, veloz, doña Irene Guillén surgida como por magia de no sé qué puerta interior.

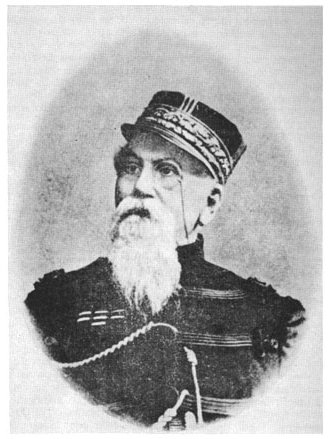

Y el poeta suspende una evocación entusiasta -no recuerdo ya cuál- y también acude hacia la puerta de calle. ¿Quién ha llamado? ¿Quién es el que habla en enérgico y bien timbrado español detrás del umbral? No hay que esperar mucho para saberlo porque ya entra en la sala un hermoso anciano de pelo blanquísimo y de traje oscuro que trae en sus manos unos ficheros. Don Américo Castro deja los ficheros sobre la alfombra y estrecha la mano de doña Irene; en seguida, las de Guillén. Los dos hombres, frente a frente, las manos del uno en los brazos del otro, conversan animadamente. Don Américo dice que está haciendo, él solo, el trabajo de la mudanza -se va de La Jolla, de California, rumbo a España- y ha traído los ficheros con no sé qué propósito. Y los dos hombres, cimas del espíritu hispánico de hoy, cambian cortesías con el exquisito señorío que les es connatural. («Una cortesía de vieja cepa le hace mostrarse atento y hasta complacido frente a intereses vitales que él no comparte» -ha dicho una vez Don —85→ Américo de don Jorge-; en cuanto a cortesía -cabe añadir- el gran crítico, menos alto y un poco inclinado hacia adelante por los años, está a idéntica altura que el poeta. Es un placer verlos juntos y oírlos).

Pocos minutos después, Don Américo se despide; hay un nutrido intercambio de ofrecimientos y de recíprocos votos de buen viaje (Guillén parte en pocos días para Chicago y Cambridge) y el anciano ilustre se va, escaleras abajo.

Yo espero un rato más y también me despido. Ya detrás del volante, conduzco con cautela por las calles de La Jolla, y luego, por la carretera inmensa, acelero el coche a velocidades prohibidas, desafiando el acecho de posibles policías camineros:

|

Si algún coche negro con portezuelas blancas y estridente sirena me obliga a detener la vertiginosa marcha a través del viento, yo diré en español:

|

Pero nadie me detiene a lo largo de las noventa millas que me separan desde La Jolla a mi destino. Llego a mi casa sano y salvo:

|

—[86]→ —87→

Recuerdo de William Carlos

Williams71

Recuerdo de William Carlos

Williams71

La casa del poeta es como otra cualquiera. Mejor dicho, es casi idéntica a las muchas de honestos, rutinarios burgueses que viven en la calle Nine Ridge de la ciudad de Rutherford, en el Estado de New Jersey. Para llegar hasta la entrada hay que subir unos peldaños que parten de la acera misma. La casa tiene dos puertas que dan a la calle Ridge. Una de ellas da acceso al consultorio médico; la otra, al interior de la morada. En la primera se ve una chapa que, en caracteres sobre fondo negro, dice:

Dr. William Carlos Williams

Dr. William E. Williams

Porque padre e hijo todavía trabajan juntos.

Tocamos el timbre. Un instante después, una enfermera corpulenta y resuelta nos hace pasar al living room.

-El doctor tardará algunos minutos en venir -nos informa la enfermera-. No está ahora en casa; pero ha prometido regresar a eso de las tres.

El living room es el típico living room de las casas modestas norteamericanas construidas hace cincuenta o sesenta años. No hay mueble que tenga menos de la mitad de un siglo. Las paredes, sí, están cubiertas de un empapelado flamante, color gris claro; las cortinas son de —88→ una blancura nítida. Adosado a la pared de la derecha vemos un sofá de tela algo gastada. En el fondo de la sala, hay una estantería altísima, llena de libros de Faulkner, Ezra Pound, Cummings y de poetas antiguos y modernos. Sobre mesitas bajas vemos numerosas revistas y algunos volúmenes -de literatura y medicina- con señaladores que indican muy diversos adelantos en la lectura. Completan el mobiliario unos sillones de vario estilo, tapizados con telas de colores desvaídos, pero limpias.

El profesor José Vázquez Amaral se ha sentado en el sofá; el poeta Julián Palley y yo, en dos sillones próximos.

-Esto parece todo menos la casa de un gran poeta -comento-; me recuerda la de un viejo decano jubilado, que conocí en Washington hace años.

-Verás si el mismo Dr. Williams parece poeta o no -dice Vázquez Amaral sonriendo.

El poeta Julián Palley, que desde sus días de escolar estudia la obra de Williams y que ha traducido algunos de sus poemas, se queda en silencio.

Hemos venido a ver a W. C. Williams para recibir de sus manos unas traducciones que ha hecho de varios poetas hispanoamericanos: Florit, Carrera Andrade, Chumacero, Figueredo. La Fundación Rockefeller ha prohijado un proyecto de Amaral de difusión en Estados Unidos de la literatura hispanoamericana contemporánea. Amaral ha persuadido a varios grandes escritores norteamericanos a que traduzcan a sus colegas del sur. William Carlos Williams, anciano y achacoso, ha aceptado la invitación con más entusiasmo que nadie.

Pasan diez, quince minutos. Son las tres y veinte de la tarde. Nosotros nos hemos acostumbrado ya a la espera y nos entretenemos en observar detalles: el cenicero adornado con serpientes mexicanas; los bibelots traídos por el dueño de casa de lejanos países; los dibujos de la vieja alfombra.

La conversación se anima, hechos ya a la idea de que el poeta puede llegar a las cuatro o a las cinco de la tarde. Pero súbitamente, por una puerta por donde no anticipábamos verlo aparecer, William Carlos Williams entra en la sala murmurando frases de disculpa:

-Perdónenme, señores. He ido al dentista y, como ustedes saben, es fácil ir, pero difícil salir del consultorio de un dentista...

El poeta nos tiende una diestra temblona y sonríe con una expresión de pesar y picardía, como si su tardanza involuntaria fuese algo a la par lamentable y divertido. Viste una chaqueta gris, pantalones pardos, camisa azul, y calza unos loafers nuevos.

—89→El rostro del poeta es color ladrillo; la frente despejada. Los ojos, tras gafas de montura negra, le brillan claros y alegres.

-¡Siéntense, siéntense! -exclama-. No, no; aquí me siento yo -agrega cuando se le ofrece un sillón, el más grande y más cómodo-. Este es mi asiento favorito...

(William Carlos Williams nació el 17 de septiembre de 1883, en Rutherford, N. J. Su padre era inglés, de Birmingham; su madre, puertorriqueña, de Mayagüez. Cursó sus estudios secundarios en la Horace Mann High School, de Nueva York, y en Chateau de Lancy, en Suiza. Se doctoró en medicina en la Universidad de Pennsylvania, en 1906.

A los 23 años publicó su primer libro, Poems (1909); cuatro años después, The Tempers, influido por Pound y los imaginistas; en 1917, y con título español, un poemario más personal: Al que quiere. Kora in Hell y Sour grapes son de 1921 y 1922, respectivamente. Verso y prosa siguen alternando su aparición hasta constituir una obra ingente a lo largo de una existencia atareadísima.

El médico-poeta tenía una clientela inmensa. El teléfono sonaba incesantemente; los enfermos llenaban la sala de espera en Nine Ridge Street; había llamadas urgentes por la noche, durante las horas mismas de consulta; desayuno, almuerzo y cena eran siempre interrumpidos por el timbre y el teléfono.

¿Cuándo y dónde pudo escribir el poeta en estos ajetreos sin respiro? El mismo se formula esta pregunta en su Autobiography. Tenía la máquina de escribir en el consultorio -nos cuenta-. Siempre podía hallar, de día o de noche, cinco o diez minutos para sentarse frente a la máquina. Entonces, febrilmente, tecleaba. Si llegaba un enfermo a la mitad de una línea, el poeta la interrumpía. Y en el acto el escritor se convertía, otra vez, en médico. Apenas se marchaba el enfermo, Williams corría hacia la máquina, y tecleaba de nuevo: terminaba la línea interrumpida y trazaba otras.

«Finalmente -agrega- «después de las once de la noche, cuando el último enfermo se había acostado, podía siempre hallar tiempo para despachar unas diez o doce páginas. En rigor, no podía descansar hasta haber librado mi mente de la obsesión que durante todo el día me había atormentado. Purificado de aquel tormento, y habiendo escrito, me era posible descansar...».

William Carlos Williams falleció el 5 de marzo de 1963, a los ochenta años, en Rutherford, N. J., su ciudad natal. Más que en ningún otro poeta del siglo, los jóvenes que empezaban a hacer poesía en San Francisco, en Seattle, en Nueva York, veían en él un maestro).

—90→-¡Ah, sí! -exclama Williams en el curso del diálogo, desde su silla favorita-. Yo he sido médico durante casi medio siglo para ganarme la vida. No me explico cómo hubo y hay artistas sin profesión conocida... Cézanne es un caso admirable. No tenía dinero y pintaba y pintaba sin vender sus cuadros... Aquí, en los Estados Unidos, E. E. Cummings, escribe y escribe versos en su refugio de Nueva York. Claro que él tiene algo como un patrimonio o un matrimonio... -agrega sonriendo.

Entonces Vázquez Amaral le interrumpe:

-La pintora Sheri Martinelli, que usted ha de conocer, también pinta y pinta infinitos retratos de Ezra Pound, o pinta y pinta exquisitas madonnas. Y que yo sepa, tampoco...

-¡Sheri Martinelli! -exclama el poeta jubilosamente-. ¡Sí, la conozco! Pero sólo por cartas, desgraciadamente. Escribe maravillosas cartas en que sólo me habla de Ezra.

Calla un instante y, de pronto, con vivísimo interés, pregunta:

-¿Es bonita la Sheri?

-No está mal -responde el traductor de Pound-. Fue un tiempo modelo de Vogue. ¿Sabe usted?

-¿Y qué edad tiene?

-Ezra Pound me ha dicho que la edad de Sheri varía entre los ocho y los mil años; todo depende de lo que esté pintando, de la condición de la atmósfera y de la compañía en que esté...

-Y ¿cómo la conoció usted, señor Amaral?

-En el Saint Elizabeth Hospital, en el círculo de Pound. Fue así: un día estaba yo hablando con Pound, en tiempos en que le traducía los Pisan Cantos. Él, de repente, se puso de pie y me preguntó: -«¿Quiere ver usted los cuadros de Sheri Martinelli?».

Yo le dije que con mucho gusto. Pound entonces improvisó sobre el piano, la mesa y otros muebles que había en el corredor del Hospital, una verdadera exposición de la Martinelli. Me sorprendieron las madonnas, de ojos líquidos, enormes, y los barbados retratos de Pound. Después apareció ella misma, acompañada de la esposa de Pound...

-Me encantan sus cartas -prorrumpe Williams-. Sus cuadros deben de ser como sus cartas.

-Archibald Mac Leish le aconseja siempre a Sheri que las publique en un libro, por lo que valen en sí y por lo que cuentan de Ezra Pound en el Saint Elizabeth Hospital -informo yo.

En ese momento suena el teléfono. El poeta se levanta ágilmente y va hacia el aparato.

Nosotros oímos la conversación.

—91→-No -dice Williams-, Ezra Pound no está aquí... Pero ¿cómo quiere usted que yo sepa su paradero?... Yo no estoy enojado con él en absoluto... Eso fue antes; ahora somos amigos... ¡Me alegro que haya salido al fin del Hospital!

Williams cuelga el auricular y volviéndose a nosotros, con ojos relucientes, exclama:

-¡Qué casualidad! Hablábamos de Pound nosotros y, en este mismo momento, me preguntan desde Nueva York dónde está Ezra... No lo encuentran en Washington y supusieron que estaba aquí en casa. Era un reporter...

Vuelve a sonar el teléfono, y se repite la escena: -No, no está aquí. Pero ¡qué se yo, amigo mío!

-Otro reporter -sonríe Williams colgando el auricular-. Quería hacernos una interview a Pound y a mí, juntos.

La conversación se ha reanudado y ahora gira en torno a la obra del mismo William Carlos.

-Sus poemas más recientes -opina Julián Palley- me parecen los mejores.

-Creo que sí -asiente Williams con toda naturalidad-. Le diré por qué. Resulta que yo tuve un derrame cerebral. Por eso estoy así -explica exhibiendo la mano derecha-; miren cómo me tiembla la pobre. Llegué entonces a creer que era el fin de todo. Pero el derrame fertilizó mi cerebro y lo regeneró. Y como debo escribir para seguir viviendo, he seguido escribiendo. ¡He sido tan aniñado toda mi vida, tan inmaturo!

-De modo que el derrame... -insinúo yo.

-¡Claro! Los últimos poemas reflejan una mente más desarrollada...

-¿Y ha estado usted en México? -interroga el poeta Palley.

-Sí, cuando era muy joven. Un hacendado mexicano llegó un día a Nueva York, en el Lusitania, enfermo de una pulmonía declarada en París. Me pidió que le acompañara a México, en el tren. Hice con él el viaje hasta San Luis Potosí. Estaba el pobre gravísimo y murió al llegar a esa ciudad. Su hijo, que no quería a los yanquis, fue cortés conmigo, sin embargo. Pero nada más que cortés. Me pagó 200 dólares en monedas de oro de a veinte cada una.

-Aquí están sus honorarios -me dijo poniéndome en las manos las diez monedas, una tras otra: ¡Tin, tin, tin, tin...!

-Usted tiene un poema sobre Ciudad Juárez -le recuerda Palley.

-Exacto. Lo leí un día en Harvard, cuando me dieron un doctorado... ¿cómo se dice? Honoris causa. ¡Oh, yo siempre he sido un fresco! Los estudiantes me aplaudieron frenéticos, pero a los profesores —92→ no les gustó ni el poema ni la manera de recitarlo. ¡Todavía me divierte la cara que puso Niebur!

El poeta se ha ido a una habitación interior para buscar sus traducciones de Florit, de Chumacero y otros.

Amaral recibe de sus manos un rimero de cuartillas y comienza a leer en un inglés perfecto y sonoro la versión de «Días en blanco» de Chumacero.

-¡Caramba! ¡Ha salido bien! -se entusiasma Williams con juvenil alegría-. ¡He sudado sangre para hacer la traducción!

-Hay algo de T. S. Eliot allí -comenta alguien.

-Sí, sí. ¡Claro!

-¿Qué le parece el poema de Florit? -pregunto.

-Me gusta, me gusta. ¡Muy bueno! Pero ¡me ha dado un trabajo!

Después se ha hablado de Rafael Arévalo Martínez, de quien Williams tradujo El hombre que parecía un caballo; se ha hablado de una traducción de Quevedo, también de Williams. Y otra vez se ha vuelto a hablar de Ezra Pound, cuya reciente libertad regocija a William Carlos.

Y así han transcurrido dos horas en la casa de Nine Ridge Street.

-Debemos irnos ya, doctor Williams, porque tenemos que asistir los tres a la representación de una pieza de Cervantes, en Nueva York.

-¿Cervantes?

-Sí, doctor. Hoy, 24 de abril, es su aniversario.

-¡Caramba! ¡Y no poder ir con ustedes!

Y su diestra temblona estrecha la nuestra con calor.

Un minuto después, partíamos para Nueva York.

«La palabra y el hombre», Veracruz, México, 1968.