Gil y Carrasco

El delicado autor de La gota de rocío y de La violeta, no sólo fue el hijo predilecto de las Musas y uno de los mejores novelistas o acaso el primero, dentro de la escuela romántica, sino que además cultivó, con envidiable tino e imparcialidad suma, la crítica literaria. Los trabajos de esta índole de Gil y Carrasco, que es el escritor a que nos referimos, como de las circunstancias enumeradas habrá deducido el lector, están recogidos en el segundo tomo de sus obras en prosa358. Colaboró en el Correo Nacional, el Semanario Pintoresco Español, El Pensamiento, El Laberinto, El Sol y otros. Las columnas de estas publicaciones se vieron honradas con numerosos escritos suyos, como la leyenda de El lago de Carucedo, artículos de costumbres, tan en boga a la sazón y de crítica literaria e histórica.

El estreno de Doña Mencía, de Hartzenbusch da a Enrique Gil la primera oportunidad de lucir su talento observador y analítico. Un año antes había aparecido en las páginas de El Español359 la bella composición lírica titulada La gota de rocío. No era, pues, desconocida del todo la firma del literato leonés, si bien a partir de estos años se robusteció y consolidó su fama. Los trabajos de crítica literaria, que vamos a examinar de seguida, su novela histórica El señor de Bembibre y sus hermosos versos A la violeta, contribuyeron escalonadamente a su exaltación definitiva.

Pasada con el alborear de los pueblos, observa nuestro autor, la oda, si nos atenemos a su verdadero y filosófico alcance, y la epopeya, con la adolescencia de las naciones, nos queda el drama, como trasunto del vigor y plenitud de éstas. El

sentimiento, es decir, los afectos que nos conmueven

y agitan, es lo único que nos identifica entre sí. Las ideas e intereses que nada tengan que ver con nuestra afectividad, con nuestras pasiones, nunca ofrecerán en su movimiento y porfiar constantes una segura y firme base a la reconciliación y fraternidad de los hombres. «El sentimiento rescató, iluminó y fijó un mundo agonizante desde lo alto de una cruz: el sentimiento será lo único que alcance a cambiar la dirección interesada y egoísta del siglo».

A esta conclusión llega Enrique Gil tras de considerar, -relegados a segundo término la discusión parlamentaria, la prensa periódica, las escuelas y colegios, y el púlpito, como medios que pueden emplearse para dirigir y moralizar a la sociedad- el drama social como el mejor de todos ellos. El sentimiento humanado mediante la representación escénica, reproducido con toda su fuerza moral y aleccionadora, puesto que no hacemos otra cosa que infundirlo en seres vivos, dinámicos, tomados de la realidad misma y ofrecidos a los demás a guisa de ejemplos que imitar o repeler, es el instrumento poderoso de que debe adueñarse el genio creador.

Por cuanto antecede podemos incluir a Gil y Carrasco entre los autores que propugnan la misión correctora y docente del teatro. «El drama -dice- es la expresión literaria más completa de la época presente, la que más influjo está llamada a ejercer sobre la actual sociedad».

El ruidoso fracaso que sufrió la primera representación de Macbeth en el teatro del Príncipe, proporciona a nuestro crítico una nueva liza en la que medir sus armas con el público que tan injusto veredicto había dictado. Como ya indicamos en otra parte de este libro, la famosa tragedia shakesperiana había sido traducida a la lengua española por don José García de Villalta. El auditorio, pésimamente educado desde el punto de vista artístico y de una urbanidad

también deplorable, si no hemos olvidado cuanto respecto de las funciones teatrales dijimos en nuestro primer ensayo, rechazó la obra entre gritos, risotadas y abucheos. ¿Cabe atribuir tal infortunio a la deficiente interpretación de la tragedia, a las malas y pobres decoraciones, a la versión poco esmerada? Romea, aunque muy por bajo de un Garrick o de un Kemble, estuvo bastante inspirado en algunas escenas. Matilde Díez hubiera representado mucho mejor el papel de Julieta, de Desdémona o de Cornelia. El actor Luna no acertó a dar a Macduff toda la entonación debida. Sobrado y Florencio Romea ejecutaron «con acierto sostenido y cabal»

sus respectivos personajes. La empresa, no obstante lo próximo que estaba el término de su contrata, hizo cuanto pudo para lograr el éxito. Y la versión de García de Villalta, que había tenido que luchar con los inconvenientes de la metrificación y la dificultad de ser la lengua inglesa derivada de diferente tronco que la nuestra, si no consiguió vencer todos los obstáculos, logró muchos trozos de versificación fácil, elegante y numerosa. Como vemos, si la ejecución de la obra no fue una maravilla, tampoco fue un desacierto. ¿A qué achacar entonces lo ocurrido? Enrique Gil atribuye el fracaso a la circunstancia de no ser en un todo adaptable a nuestra época, creencias, costumbres y civilización, el teatro de Shakespeare360. El color azul de nuestro cielo, el terrible sol que nos alumbra y abrasa, nuestro desenfado y el «giro casi del todo exterior y desenvuelto de la imaginación meridional»

nada

tenían que ver con «las nieblas de Escocia, su naturaleza agreste, sus magas, sus apariciones y el carácter abstracto y visionario de los hombres de aquel tiempo»

361. Existía, pues, mucha desemejanza entre la fisonomía dramática de Shakespeare y la de nuestros dramaturgos para pensar nunca, ni por soñación, en acomodarla a nuestros sentimientos. Por otra parte, sigue observando Gil y Carrasco en su segundo artículo sobre Macbheth, ¿cómo medir nuestros recursos

escénicos con el esmero y el lujo derrochados por los demás teatros de Europa y de un modo especial por los de Inglaterra, en los que las obras de este mérito se representaban con toda pompa y lucimiento?

Pero nada de esto justifica el desvío del público respecto de la tragedia shakesperiana. Nuestro crítico reconoce que la musa del trágico inglés está afeada por algunos lunares de consideración. Sin embargo, nunca serán mayores los defectos que las bellezas. Antes nos había hecho la semblanza de Shakespeare en esta forma interrogativa362, pero exacta y vigorosa: «¿Cómo sujetar los vuelos de esta águila altiva a la voz de un halconero? ¿Cómo encerrar en la

prisión de las reglas a este Sansón que tenía fuerzas de sobra para cargar con sus puertas, y hasta para lanzarlas contra las murallas enemigas?»

363. Sería a todas luces injusto, añade Enrique Gil, determinar con el anteojo clásico

las gigantescas proporciones del dramaturgo inglés. Si apenas puede recorrer dicho anteojo uno por uno los pormenores de una obra de arte, malamente lograría «reunir en su foco el imponente conjunto de tan altas creaciones»

.

¡Qué lejos quedan ya las reservas y distingos de la crítica neoclásica menos desfavorable para el glorioso autor de Hamlet y Ricardo III, no digamos los irreverentes juicios que sobre nuestra áurea literatura emitieron los Montianos

y Nasarres! «Manca y descabalada»

pareciole al poeta de Villafranca del Bierzo la traducción que del Hamlet hiciera Moratín, el hijo. ¡Cómo no, si alcanzó a descubrir en días que aún se tiraba del compás y de la regla, esto es, de los preceptos de los antiguos legisladores del arte, todo el complejo mundo que bullía en el espíritu de Shakespeare! No, no era tan

sólo «un lujo vano de exterioridades y apariencias»

lo que constituía la genial concepción de Macbeth. Clásicos y románticos coincidían en reconocer que el mérito incuestionable de Shakespeare estribaba en el análisis concienzudo y hondo del corazón humano. Y la fuerza vital de este corazón, con sus «vaivenes y combates»

¿no es en esencia la misma en todos los hombres y pueblos? ¿Qué diferencia fundamental cabría establecer entre

los amores de los hijos del primer hombre y los amores nuestros? ¿No se derivan de la uniformidad de los afectos humanos, la fraternidad, la caridad, la filantropía, todos los sistemas que la filosofía ha bosquejado y que la religión desenvolvió y alentó con su numen? Pues si los hombres, como vemos, tienen este punto básico, substancial, de coincidencia, «este elemento primitivo, idéntico y común»

del que se apodera la fuerte mentalidad de Shakespeare y su vigor

osa inspiración, ¿puede negarse, en buena lógica, el ascendiente de su opulenta poesía en cualquier país del mundo?

Gil y Carrasco al romper esta lanza en honor de Shakespeare vio en Macbeth la admirable desemejanza que existe entre la multitud de sus personajes; la encarnación tan «exacta, filosófica y profunda»

del crimen, con la patética gradación de sus matices psicológicos; la siniestra evolución del alma de Macbeth, que siendo noble, valerosa y sencilla se deja arrastrar de la ambición y va a caer en el desenfreno más aborrecible. Podrán estar en lo cierto los que afirman que de todas las creaciones del trágico inglés, ésta es la que menos encaja en el marco del teatro, y especialmente en nuestra escena. Mas en ninguna otra desplegó Shakespeare su genio «de un modo más atrevido y más completo»

. Y sin

embargo... La exclamación que lanza Macduff: «¡Macbeth no tiene hijos!»

, cuando Rosse le refiere la muerte de su esposa y sus hijos, «rasgo [...] que no tiene par en el mundo dramático»

fue acogida con risas por una considerable parte del público que asistía a la representación. «Derecho que no disputamos -observa Enrique Gil con amarga chanza- puesto que se compra por la módica cantidad de dos pesetas»

364.

Bastaría este trabajo de crítica literaria para acreditar a Enrique Gil de discretísimo juez en materia de arte, para que quedara bien puesto de resalto su talento analítico y su buen gusto. La dialéctica vigorosa; el tino con que justifica la mínima parte de razón que tuvo el público al sentirse decepcionado respecto de la tragedia shakesperiana; la enumeración de los elementos externos y psicológicos que obraron el milagro de su personificación dramática a través de la poderosa inspiración de Shakespeare, y el juicio imparcial y desinteresado que le inspira la actuación de cada intérprete, tuvieron respuesta inmediata en la buena acogida que el público, inteligente y docto, concedió a los artículos críticos del literato leonés.

Poco inclinado éste a la división de las letras en clásicas y románticas, afirma que en las bellas artes sólo hay bueno y malo. Ni el soberano impulso de la inspiración puede eximirse del poder moderador de la lógica, ni el ser

vil remedo de los modelos clásicos pondrán nunca en conmoción nuestra sensibilidad. Entre el numen creador y nuestras ideas y afectos ha de existir la correspondencia necesaria, si aspiramos a sentir y comprender el esfuerzo de la mente y del corazón, que de consuno intervienen en la elaboración de la belleza. «Cuando las creencias religiosas o sociales se alteran es imposible que la expresión de estas creencias no mude al mismo tiempo de forma; es imposible que las nuevas ideas no revistan formas nuevas también»

365. De aquí que nuestro autor acepte de la escuela clásica el criterio de la lógica, y del romanticismo todo el vuelo de la inspiración, «toda la llama y el calor de las pasiones»

.

Reconoce Gil y Carrasco que la literatura clasicista del siglo XVIII surgió de la necesidad de poner orden y disciplina dentro de la anarquía y confusión que nuestra república literaria había heredado, por decirlo así, de los

escritores de la segunda mitad de la anterior centuria. El romanticismo vino más tarde como consecuencia de tal severidad y estrechez de cánones artísticos, y aún comprendiendo los extravíos de esta escuela literaria, era el único medio de liberar al espíritu creador de las «injustas cadenas de los reglistas»

.

Todas estas reflexiones son formuladas con motivo de las poesías de Zorrilla. Y como entre ellas figurara la llamada Estatua de Cervantes, de alcance trascendental y filosófico, hará notar que no es esta clase de composiciones la que mejor

cuadra a los pocos años del poeta, ya que requieren en su desenvolvimiento y finalidad un fondo de plenitud moral, que en contadísimas ocasiones o nunca suele ser patrimonio de la juventud. Más adelante y respecto de la poesía A una calavera

observará muy juiciosamente que aunque se acepte todo género de inspiración -«estamos convencidos de que la poesía no es otra cosa que el reflejo del sentimiento»

- no promueve su simpatía (la de nuestro crítico) esta clase de composiciones tan acerbas y desconsoladoras «que despoja al alma hasta del placer de la melancolía, y anublan a nuestros ojos el porvenir más dulce, el porvenir de la religión»

366.

En la Revista teatral publicada en el Semanario Pintoresco Español, en octubre de 1839, se reproducen, mutatis mutandis, las mismas consideraciones que don Agustín Durán, primero, en su Discurso ya comentado

anteriormente, y Alcalá Galiano, después, en su Prólogo al Moro Expósito,

de que también hemos hecho dilatada mención, formularon respecto de los géneros clásico y romántico. Las bellezas del mundo moral, como las del físico, arguye, no consisten tan sólo en la regularidad y el orden. «La imitación es de suyo estéril y angosta»

. Del mismo modo que los preceptos literarios que no se fundan en «el orden eterno e incontrastable de las cosas»

en vez de estimular al genio, le cohíben y frenan con grave daño del general progreso. Una honda mutación de valores espirituales -el mundo antiguo y el moderno- tenía por fuerza que operar también, dentro del arte, la transformación correspondiente, tanto de su contenido como de sus formas expresivas. La revolución literaria vino tras la revolución política como resultado lógico e inevitable. «Los vestidos del niño no venían bien al mancebo, y las nuevas emociones, los nuevos cuidados y las esperanzas nuevas también que brotaron en el seno de la removida humanidad, hubieron de buscar un medio de manifestarse»

367, y algo después sentará esta bien ponderada afirmación: «Estudiar en los libros no es estudiar en la naturaleza, y las inspiraciones que no se beben en este gran manantial corren inminente peligro de salir a luz enfermizas y defectuosas».

¿No fue éste, precisamente, el grave error de nuestros autores dramáticos del siglo XVIII y primeros del XIX, de Hormesinda, Lucrecia, La Petimetra, La Condesa de Castilla, Zoraida, Coriolano, y los Pelayos, de Jovellanos y Quintana? Más llevados del prurito de la imitación, del calco, por lo general defectuoso, del teatro clásico, -del teatro clásico a través de los trágicos franceses, con lo cual el servil remedo venía a ser de segunda mano- que de la propia inspiración arrebatada y pujante, derivada de la fricción íntima y vigorosa del espíritu con la vida misma, sus creaciones carecieron no sólo de originalidad, sino de brío. De igual modo que por boca de pastores y zagalas, en nuestra poesía bucólica del siglo XVII, discurrían sutilmente los cortesanos de aquella época, con lo que quedaba al descubierto el artificioso arte pastoral, y los griegos y romanos de Corneille, Racine y Voltaire se comportaban espiritualmente cual si fueran filósofos, políticos y palaciegos de la corte de Luis XIV y de Luis XV, en la que como es sabido floreció el último de los trágicos citados, nuestros dramáticos del siglo XVIII y principios del siguiente incurrieron también en tan reprensible fundamental anacronismo. ¿Acaso el Pelayo de Quintana, superior sin duda a los de Moratín, el padre, y Jovellanos, pero más deslumbrador por lo sonoro y vibrante de los versos que por el vigor moral del héroe no dista mucho de ser el supuesto hijo de Favila y de la princesa Doña Luz, si hemos de dar pábulo a la tradición?

Al juzgar Enrique Gil las Poesías, de Espronceda368, advierte con ocasión del frustrado poema épico el Pelayo: «[...] en el estado presente de las ideas y de la sociedad la epopeya es género de difícil cultivo y poco acomodado a la filosofía del sentimiento[...] la única epopeya compatible con el individualismo de las naciones modernas es la novela, tal como la han entendido Walter Scott, Manzoni y algún otro»

. Afirmación acertadísima que no hubieran tenido inconveniente en suscribir los más recalcitrantes clasicistas y que más tarde tomó nuevo vigor y prestancia en la pluma egregia de nuestro Valera.

La poesía lírica, sigue observando Gil y Carrasco, adopta de modo progresivo un carácter más hondo y universal y cuanto más cerca esté de la verdadera naturaleza del sentimiento tanto más próxima estará también de cumplir, con la máxima plenitud estética, su objeto.

Hemos dicho al principio de estos comentarios que la crítica de Enrique Gil se caracteriza, no sólo por su discreción, sino además por su imparcialidad. Sin embargo, aún reconociendo nosotros que el soneto de Espronceda a la rosa

es muy bello, ¿no será quizá exagerado asegurar no conocer, como afirma nuestro crítico, en la lengua castellana «ninguno más terso, lleno, fluido y acabado»

? En la patria de Lope, Argensolas, Góngora -que también tiene, por cierto, otro soneto dedicado a la rosa-, Quevedo y Arguijo, pudiera parecer desmedido tal elogio. Y en lo que no dudamos en afirmar que estuvo menos afortunado es en el juicio que le inspira el Verdugo y el Reo de muerte, composiciones que juntamente con el Mendigo, corresponden a un género de poesía humanitarista y socializante, más espectacular que de hondo valor lírico, como ya hicimos notar a su debido tiempo.

Además de los trabajos del escritor de Villafranca del Bierzo que llevamos enumerados y de cuyo contenido crítico hemos procurado dar noticia con toda la extensión que permiten los límites de este estudio, el mentado autor publicó otros artículos y ensayos sobre los cuentos de Hoffmann, traducidos al español por don Cayetano Cortés, el Teatro escogido, de Tirso de Molina, Luis Vives, los Romances históricos, del duque de Rivas y varios más sobre publicaciones de carácter histórico o también literario.

En sus comentarios a los Romances históricos reiteró con ardoroso celo su profesión de fe literaria. Justifica la evolución estética del romanticismo con el profundo cambio experimentado por la conciencia moral de

los pueblos. Si la literatura es el reflejo de la sociedad, como la historia poética de sus ideas, afectos y costumbres, malamente podían vaciarse las nuevas modalidades del espíritu en moldes que les venían estrechos y que eran a cierra ojos, inadecuados. Admite Gil y Carrasco la necesidad de atajar con rígidos cánones retóricos la anarquía y el mal gusto imperantes en la segunda mitad del siglo XVII. «Pero lo que como contraveneno y socolor de medicina se introdujo, diéronlo aún después de combatida la enfermedad, por alimento de uso cotidiano»

369, y ésta fue la causa de nuestro empobrecimiento literario, pues los «grillos y ataduras» impidieron el libre juego de nuestras facultades creadoras. Un hondo y minucioso análisis de los ídolos que habían marcado al genio el campo de sus operaciones, dio al traste con tan angostos

límites. La teoría del sentimiento se fundó en los fenómenos psicológicos que nos ofrece la naturaleza del hombre. De aquí proviene la liberación del alma creadora, que pudo comunicar a los demás sus pasiones e ideas, sin las

trabas neoclásicas, ya que admitidas, por imperativo de la verdad, las modificaciones que tiempo y lugar introducen en los pueblos, no cabía persistir empleando las formas estéticas correspondientes a otro modo distinto de sentir y de pensar.

Este viene a ser, en síntesis, el punto de vista de Gil y Carrasco en medio del movimiento literario a que asistía como uno de sus más significados secuaces.

Aparte de estos trabajos propiamente críticos y que bajo esta denominación vieron la luz por segunda vez en sus Obras completas, numerosas observaciones y juicios desparramados en su Diario de viaje, El castillo de Simancas, Rouen, Una visita al Escorial y Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, revelan el fino sentido analítico de Enrique Gil, su ponderación y mesura y el buen gusto para elegir primores entre la broza de las cosas que le rodeaban.

Pastor Díaz

La vida espiritual de Pastor Díaz, y damos este nombre a la aplicación que en las distintas esferas de la actividad social hace cada uno de sus facultades morales, nos ofrece varios aspectos. El ilustre autor de La sirena del norte y de La mariposa negra fue político doctrinal y militante, orador parlamentario, poeta lírico, novelista, periodista y crítico. Sabemos por el cuadro de las obras en prosa y verso que tenía en proyecto, el considerable aumento y variedad que habían experimentado las que de él conocemos. Pero la muerte segó prematuramente la vida de nuestro autor; y sus proyectados ensayos históricos sobre Fernando III y Alfonso X, su fantasía sobre la última hora de Napoleón, sus novelas Los suplicios y Un crimen olvidado, pensamientos, poemas y tentativas dramáticas, no llegaron a trasponer los internos límites de la mente creadora370.

El crítico que intente distinguir entre los caracteres líricos de las poesías de Pastor Díaz y los que sirven de fundamento a sus trabajos de crítica literaria, se verá en situación muy apurada. Como la poesía responde al libre juego de la imaginación y del sentimiento, que cuanto más se exalten, sin perder del todo, claro es, el dominio de sí mismos, más llenarán de entusiasmo y contenido lírico sus creaciones, y la crítica, por el contrario, proviene del análisis y la reflexión, aun cuando se den en una misma persona las dos cualidades, esto es, la poesía y la crítica, siempre aparecerán en la realización literaria de ambas, perfectamente deslindados los campos. Podrá admitirse incluso el caso, como excepción de cuanto decimos, que el ardimiento lírico del poeta sea tan incontenible y vigoroso que llegue a fundir casi el análisis a que el crítico se debe principalmente. Pero si esto ocurre, veremos a seguido cómo la razón reivindica sus fueros y tiende a restablecer cuando menos el equilibrio del espíritu, si no llega a conseguir la preponderancia de las facultades discursivas sobre las meramente sentimentales e imaginativas.

En Pastor Díaz no es empeño fácil el discriminar unas y otras. Su espíritu es como un matraz, en el que entran los afectos y las ideas, el sentir y el razonar, mezclándose de tal modo, que el crítico aparece como una prolongación del poeta, sin que los reactivos que uno traiga para devolver a cada elemento integrante de esta crítica su primitiva simplicidad, logren el resultado apetecido. ¡De tal modo se confunden en él las vibraciones de la afectividad, y de la fantasía hiperestesiadas, con los resplandores de la razón vigilante y severa!

Para encerrar como en una síntesis todo cuanto queda dicho, añadiríamos que el autor de Mi inspiración y Al acueducto de Segovia, es un crítico elegíaco y patético. Tensas siempre las cuerdas de su alma, lo mismo

suenan cuando las hiere el plectro del poeta que el escalpelo del juzgador. De aquí que no sea difícil encontrar en los trabajos de crítica literaria, contenidos en el tomo tercero de la edición ya indicada de sus Obras, exclamaciones y epifonemas que están reclamando, por su propia naturaleza, la forma rítmica. Que el pesimismo más desconsolador, como túnica funeraria que solían ceñirse los ingenios de aquella época, aliente, entrecortado y febril, a

lo largo de los exámenes críticos. Y que se llegue a proclamar temeraria, pero valientemente, la supremacía del sentimiento sobre la razón, como condición sine qua non para juzgar una obra poética, «[...] el corazón, el sentimiento, la fantasía -afirma Pastor Díaz-, son el único método analítico aplicable a las obras de un poeta»

. «No es la tarea nuestra la crítica de los preceptistas o de los gramáticos. A las producciones del género de la que analizamos (las poesías de la Avellaneda), cumple otra crítica del corazón, del sentimiento»

371.

No repugnamos nosotros, ni mucho menos, este ardimiento lírico. Una crítica apuntalada tan sólo por una mente razonadora y fría; que fluya gota a gota, como por piquera de alambique; que tire a cada paso del compás y la regla; enguantada y encorsetada, como cualquier figurín académico de los días de Luis XIV, es lo mismo que pasar por la niebla sin mojarse, o estar junto a la lumbre sin sentir el calor de las llamas. Pero la posición opuesta, esto es, el desentenderse casi o en absoluto de la lógica y del raciocinio, fundiéndose por completo con la materia cuya calidad nos compete determinar, constituye también un grave peligro, cual ahora intentaremos probar.

Imaginémonos una tarde de febrero del año 1837. Por las calles de Madrid una fúnebre comitiva se dirige al cementerio de Fuencarral. En el ataúd, seguido de centenares de jóvenes, va el cadáver de un gran satírico español. Aquí no se puede decir con el clásico que «muere joven aquél que

al cielo es caro»

, pues aún cuando está fuera de toda duda la mocedad del recién desaparecido, su muerte violenta y ajena a toda determinación divina, no debió de ser del agrado de los dioses. Sobre el féretro hay una corona: «la primera que en aquellos días se consagraba al talento»

. El patio del sagrado recinto372: patio «pavimentado de huesos, incrustado de lápidas, entapizado de epitafios»

, contiene en este momento a toda la profusión de escritores, artistas y políticos que van a rendir postrer homenaje al malogrado compañero. «La descolorida luz del crepúsculo de la tarde daba palidez y aire de sombras a todos nuestros semblantes»

-observa el señor Pastor Díaz. Un amigo del muerto

-Roca de Togores-, pronuncia unas palabras a cuyo través van perfilándose los días «borrascosos, brillantes y malogrados»

que aquél viviera. La tristeza, el dolor, la emoción de estos instantes alcanza toda su fuerza conturbadora. Los corazones vibran de un modo que sólo podrían comprender los que se hubiesen hallado en situación parecida. El espíritu de cuantos asisten al sepelio «está en otra región, vive en otro mundo»

. Los objetos circunstantes obran más intensamente sobre la sensibilidad. «El alma ve clara los misterios, o cree, porque lo siente, lo que tal vez no puede comprenderse»

. Reconoce su naturaleza espiritual, se desprende de la materia en que vive encerrada y se eleva a la contemplación de la Divinidad. Cuando desembocamos en este estado psíquico, de íntima y ultrasutil hiperestesia, «no se puede usar del lenguaje del mundo, y el alma siente la necesidad de otra forma para comunicar lo que pasa en su seno».

Pues bien, en este mismo instante, de en medio del selecto y nutrido concurso que presencia la inhumación precitada, un mozalbete, casi un niño, si hemos de dar pábulo a la afirmación del señor Pastor Díaz, de quien son las acotaciones precedentes, alza su pálida faz, clava en aquella tumba y en el cielo después, «una mirada sublime»

y lee en «cortados y trémulos acentos»

unos versos dedicados al glorioso desaparecido373, «Nuestro asombro fue igual a nuestro entusiasmo; -añade Pastor Díaz- y así que supimos el nombre del dicho mortal, que tan nuevas y celestiales armonías nos había hecho escuchar, saludamos al nuevo bardo con la admiración religiosa de que aún estábamos

poseídos; bendijimos a la Providencia, que tan ostensiblemente hacía aparecer un genio sobre la tumba de otro, y lo mismo que en fúnebre pompa habíamos conducido al ilustre Larra a la

mansión de los muertos, salimos de aquel recinto llevando en triunfo a otro poeta al mundo de los vivos, y proclamando con entusiasmo el nombre de Zorrilla»

374.

Pastor Díaz, siete meses después del entierro de Larra, emitía el dictamen literario que acabamos de trascribir, Refrendaba con su autoridad crítica el dudosísimo mérito de una composición de circunstancias. Movido de este mérito supuesto encaramaba a Zorrilla en los cuernos de la luna. Como si poesía tan mediocre pudiera hacer pasar, todavía al socaire de la fuerte impresión sentimental del entierro de Larra, su evidente ramplonería lírica por fruto riquísimo del numen poético. He aquí el error a que nos puede llevar todo desequilibrio de las facultades morales, a favor de las afectivas. Las obras de arte tienen un mérito propio, real, congénito. No depende375 de tales o cuales particularidades ajenas. Determinadas circunstancias podrán contribuir a poner más de resalto el valor de una poesía, de un drama, de una novela o de un ensayo. ¡Pero pobres concepciones si desaparecido su instante favorable, carecen o andan escasas de propios merecimientos! Es posible que la oda de fray Luis de León a Francisco Salinas, fuera leída por el primero al segundo, allá en la estrechez de huraña celda. Una tosca mesa de roble, por medio; varios infolios en unos estantes o librería que apenas cubre un testero de la habitación, y una angosta ventana que sorberá ávida la claridad del día. Sin testigos, ni singularidades o accidentes que puedan realzar el contenido lírico de los versos -versos que van como desdoblándose en claros reflejos de luz sutilísima-, y, sin embargo, hoy están desafiando al tiempo y a todos los escalpelos de la crítica.

No se piense que hemos hecho de un grano de arena, una montaña, y que este botón de muestra de la crítica de Pastor Díaz, tiene un alcance meramente episódico. Prueba por el contrario lo que hay de hiperbólico en la crítica romántica. Las engañosas operaciones psíquicas a que se entrega el autor De Villahermosa a la China en su método analítico. La falsa posición en que se coloca para juzgar la poesía de Zorrilla. El concurso que le prestan las cosas circunstantes; que largo tiempo después de ocurridas siguen afectando su sensibilidad. Y, por último, el relleno lírico que el triste espectáculo de la inhumación de Larra proporciona a los versos de Zorrilla, sin que Pastor Díaz descubra la ficción y restituya a su verdadero puesto, en la escala de los valores literarios, aquella composición de circunstancias.

No es corcel de la fantasía, que tensos los músculos, alborotadas las crines y extendido el cuello en un supremo esfuerzo, se va bebiendo los vientos en su carrera, ni el revenirse de sentimentalismo, como si abiertos los poros de la sensibilidad, trasegasen cuantas impresiones reciben de fuera, el medio más seguro para discernir títulos y proclamar virtudes. La circunspección y mesura al exteriorizar nuestros afectos e ideas; el análisis concienzudo, profundo, que nos permite conocer el fondo auténtico de las cosas y separar el oro de la escoria; cierta inmutabilidad del espíritu para no dejarse influir de lo aparente y transitorio, que son monedas muy peligrosas en el comercio de las ideas y sentimientos: he aquí las condiciones esenciales del crítico. La privación o escasez de ellas nos apartará de la objetividad científica y nos hará caer, por el contrario, irremisiblemente, en la crítica impresionista. Crítica de grandes atractivos, pero también de grandes inconvenientes. Y decimos grandes atractivos, porque no cabe duda que la crítica subjetiva tiene el hechizo de todo lo que es interno y entrañable, pero con notorio menoscabo, en la generalidad de los casos, de la verdadera valoración estética. La vida y la

música, de Turner y La caverna del Humorismo, de Baroja, por ejemplo, nos han cautivado unas veces y divertido otras; pero no se nos ocurrirá nunca tener como dogmas literarios muchas de las afirmaciones hechas por estos autores en las mentadas obras. Si el impresionismo tiende a lo pequeño y fugitivo -Azorín-, se entretendrá en el examen de mil minucias y naderías que, por carecer de significación trascendente, será difícil atraigan la atención de diversidad de espíritus. Si tira, por el contrario, a las profundidades y abismos del pensamiento filosófico, la veremos desentenderse de la realidad, ya suponiendo valores que desde luego no se dan en la obra. juzgada o atribuyendo a ésta un alcance que no tiene y tratando de justificarlo con la inconsciencia divina del genio, que sin sujetarse a teoría alguna e incluso ignorándola, cumple fines proféticos y restauradores de la humanidad. «El genio no raciocina -observa nuestro autor-; los poetas, como todas las especialidades del mundo, no tienen siempre conciencia -de lo que son; cumplen su destino sin saberlo, e ignoran la teoría de la obra misma que son llamados a edificar, y el poder de los principios mismos que vienen a proclamar

y difundir»

376. Cuanto discurre Pastor Díaz en el orden estético podrá ser admirable como pauta ideal a la que acomodar el impulso del verbo creador. Considerado nuestro crítico desde este punto de vista, ningún reproche cabe hacerle.

Sus lucubraciones son bellos cálculos idealistas que se dirigen a lo verdadero y a la realización del arte. ¡Qué más quisiéramos nosotros que contar con muchos poetas cuyas creaciones fueran el resultado estético de aquellas ideas! Pero pretender hacernos creer que todo este rico metal en fusión ha sido amonedado por el señor Zorrilla, y que cegadas estarán las fuentes de nuestro sentimiento y embotada nuestra razón, si no lo reconocemos así, tan pronto como nos aventuramos a lo largo de las composiciones del vate vallisoletano, es ya otro cantar. Zorrilla poetizó la vida y la muerte, el dolor y el placer, el pesimismo y la jocundidad, la naturaleza, la historia, las tradiciones y las ruinas. Todo tuvo eco en su lira. Unos acordes vibraron más y mejor que otros. La lira se tornó paleta, y los colores sustituyeron a los afectos. Reconstruyó en vez de crear. Pero no cabe duda que su genio poético trafagó de una parte a otra en el ámbito de la creación artística, sin

limitarse a determinadas modalidades o géneros. Fue fecundo y tocó cuanto pudo abarcar en el ancho foco de su retina. Mas cantó como el pájaro

«con su cantar suave no aprendido»

sin clave alguna, sin trascendentalismo filosófico; porque le fluían «las celestiales armonías»

, con igual espontaneidad que surge de un hontanar el agua, y sin detenerse a discernir el grande acopio de elementos, ya líricos, ya pictóricos, ya metafísicos, que había hecho en su alma, en mezcla o baraúnda desconcertante tejía con todos ellos versos de una sonoridad y policromía incomparables.

Atribuir a sus composiciones un sentido capital y trascendente, aunque no dimane éste de una concepción racional y analítica de las cosas, sino inconsciente y providencial, nos parece más que excesivo. Creer, incluso, como el mismo Zorrilla creía, que sus versos tenían una alta significación, que estaba en este mundo para cumplir un cometido profético, como enviado de la Divinidad o poco menos -no sabemos de qué Divinidad, pues el mal y el bien se disputan en muchas ocasiones al candoroso e irreflexivo trovador-, es juicio temerario que sólo puede elaborarse en una mente como la de Pastor Díaz, inclinada a lo extraordinario y apocalíptico.

Este es, en nuestro concepto, el punto flaco de la crítica de Pastor Díaz: la falta de objetividad. La imaginación y el sentimiento se adueñan de él, le mangonean e incluso le arrollan, como fuerzas poderosas e incontenibles.377 Y claro, no hay imagen que a través de estos elementos conserve sus dimensiones verdaderas. Se agranda o empequeñece de acuerdo con la simpatía que nos inspira. Es como el marino de sensibilidad muy despierta y de espíritu soñador e imaginativo, que al acercarse a la oreja una caracola y percibir su casi inaudible ruido, cree que, deshaciéndose en espuma, tiene el mar delante de los ojos. O como el visionario que a través de la niebla ve ricos palacios como el de Aladino. Una reina enferma, que a eso equivale la inventiva y la afectividad cuando preponderan sobre las otras facultades anímicas, cambia por completo las proporciones de las cosas y hasta su estructura si así conviene a su objeto y anhelo. Pastor Díaz, para lanzarse en medio de las ideaciones más vigorosas, no necesitaba de grandes estímulos, como no precisa el arpa eólica del Noto huracanado para exhalar sus acordes.

Corresponden a esta modalidad de su crítica los artículos que sobre el movimiento y situación de nuestras letras en 1837, aparecieron en el Museo Artístico y Literario; el Prólogo a las Obras poéticas de D. José Zorrilla; Juicios sobre la segunda parte de El Zapatero y el Rey: De las novelas en España, con motivo de la publicación de la intitulada Sab, de la Avellaneda; los comentarios que le inspiraron las poesías de ésta y el trabajo dedicado a la Alhambra, Gonzalo de Córdoba y el Cid378.

No será necesario advertir lo conforme y entusiasmado que se mostró Pastor Díaz con la versión histórica dada por el poeta de Valladolid, del rey D. Pedro Ferrer del Río, en el prólogo que puso al tercer tomo de las Obras de Pastor Díaz, ha clamado contra esta falsificación del monarca castellano, pero inútilmente, pues en este terreno la poesía podrá siempre más que la historia. Aunque sesudos y diligentes historiadores, desde el padre Mariana hasta D. Modesto Lafuente, vuelvan por los fueros de la verdad y prueben con buen acopio de testimonios que el tal D. Pedro, más que personificación de la justicia fue monstruo de crueldad, valedor tan sólo «de sus ballesteros de maza, a quienes honraba como privados para que le sirvieran de verdugos»

, la poetización que algunos clásicos y por último Zorrilla han hecho de este temible monarca, prevalecerá sobre la verdad histórica. Como por mucha actividad que desplieguen los

que intentan rehabilitar hoy la figura moral del gran rey Felipe II, les será difícil destruir la imagen que de él nos ha forjado la poesía dramática, desde Otway, pasando por Schiller, hasta el anónimo autor de Felipe II. Los

historiadores nos dan una imagen doctoral de las cosas. Esta imagen va derecha a la mente, y la memoria la guarda. En cambio, los poetas nos dan una imagen histórica y afectiva, que entra por los ojos y el corazón y se deposita en aquella celdilla

de la memoria, seno recóndito y misterioso, donde las impresiones recibidas perduran eternamente.

A partir de 1842 el futuro autor de Los problemas del socialismo379 cambia de rumbo, si no fundamentalmente y para siempre, pues habría sido tanto como contradecir su propia naturaleza, de modo suficiente para dejar entrever tal mutación o desviación, al menos, de su primer método analítico.

Sus Biografías de D. Francisco Javier de Burgos y del Duque de Rivas ofrecen otro aspecto de circunspección y mesura. Hasta el estilo declamatorio, solemne, apocalíptico380 de trabajos anteriores, y que no llegará a desterrar nunca, pues lo veremos aparecer en todo su apogeo oratorio y amplificativo en Italia y Roma: Roma sin el Papa, parece constreñirse ahora, y fluir comedido y ponderado. Las facultades discursivas van abriéndose paso por la viciosa vegetación de la fantasía y los improntus del ardor lírico, y las figuras del duque de Rivas y de D. Francisco Javier de Burgos salen de su pluma tales como son, con sus rasgos genuinos y distintivos, sin abultamientos ni deformación alguna. El lenguaje se acomoda al ritmo y templanza de la narración biográfica. Corre con elegante soltura y sirve de engarce a observaciones y juicios muy discretos y atinados381. No abomina Pastor Díaz del dogma literario que profesó siempre, desde

el orto al ocaso de su vida artística, pero reconoce los «excesos de la actual anarquía»

, los cuales le reconcilian con la antigua escuela. Más adelante, al proclamar el «vivísimo surco de luz»

que el Duque de Rivas «ha trazado por las regiones de la belleza y de la originalidad»

insistirá sobre el amaneramiento y desbarajuste de la literatura romántica382.

Pastor Díaz, como Lamartine y tantos otros que sería difuso citar, sacrificó el tiempo de oro de la creación estética, al bajo menester de la política militante383. Fue un caso más en que el afán de mando triunfó del goce desinteresado y puro de la belleza. La pluma que compuso tan bellas poesías líricas y narración, tan profundamente subjetiva y entrañable, como la que lleva por título De Villahermosa a la China, ocupose también en el burocrático quehacer de los gobiernos civiles. Y si su categoría dentro de la Administración, le relevó del uso del balduque y la oblea, el manifiesto político y el discurso de propaganda electoral, serán siempre perdigonadas de plomo en las

alas del poeta, es decir, del creador de la belleza. «De todas esas páginas, que han nacido y muerto en un día, de todas esas voces dadas en el clamoreo de los partidos, ni el eco quedará»

. Pero la revolución le arrastró aún contra

su propia voluntad. El vate, cuyo medro son las emociones, la posesión absoluta de sí mismo para darse por entero al arte, se doblegó ante la avulgarada y torpe voluptuosidad del poder. «Soy como el hombre de negocios y de industria, que amando la naturaleza, no puede, sin embargo, vivir en sus propios campos, entre sus árboles y sus flores»

384.

Después de leer Mi inspiración, La mariposa negra, La Sirena del Norte, Al Eresma y Al acueducto de Segovia, ¿quién se atreverá a negar el numen poético de Pastor Díaz? Como terminada la lectura de las sutiles páginas De Villahermosa a la China, nadie pondrá en duda las condiciones385 de escritor psicológico e introspectivo del autor. Ambas modalidades literarias son verdaderas ejecutorias dentro del arte. De quien componía tales obras podía haberse esperado otros frutos sabrosos y abundantes. Pero, como él mismo dijo, «la vida práctica me arrastra con su inexorable realidad»

, tendió más al dogmatismo político, ya en forma de artículo de periódico o de discurso parlamentario, que al deleitable comercio de las Musas y al hondo análisis introspectivo. De los seis tomos que constituyen la edición de sus obras a cargo de la Academia Española, tan sólo dos, pertenecen a la creación poética y a la crítica literaria386.

El resto está integrado por las oraciones políticas; los trabajos periodísticos, más inclinados a la cosa pública y a cuanto con ella se relaciona que a cualesquiera otras materias de las que caen en el área de la hoja impresa; las lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, atinentes a los problemas del socialismo y su estudio sobre Roma y el Papa, amén de las biografías de Diego de León y Ramón Cabrera, que corresponden también a este mismo género de escritos.

La mayor parte de estos trabajos sólo puede suscitar cierta curiosidad entre los eruditos. Son temas de circunstancias que tuvieron interés en los días apasionados y turbulentos de nuestro autor. Hoy carecen de aliciente, aunque no sea difícil encontrar en ellos agudas observaciones y discretos juicios ataviados de toda la pompa lírica que singulariza las obras de Pastor Díaz. Y tanto en estas especulaciones sobre política, historia o filosofía, como en sus poesías y estudios de crítica literaria, la nota fundamental y característica, consiste en el sabor elegíaco y en el patetismo de sus afectos e ideas. A cada paso, como acordes de un alma dolorida en la que apenas entrase el sol que en el cenit irradia sus destellos pero sí los tintes melancólicos del crepúsculo, hallaremos conceptos, frases, epifonemas de honda tristeza y dramático contenido387. Son como descargas de un espíritu lleno de dolor y de amargura. Tenso su cordaje, cualquier pulsación le hace vibrar con fuerza. Y como la vida circundante carece de la salud, ponderación y jocundidad con que se manifiesta en las naciones prósperas y felices, que han señalado con amplio y vigoroso trazo el marco de sus actividades, y muestra por el contrario la faz hosca de quien vive días388 ásperos y procelosos, un dejo amargo, impregnado de melancolía y de pesimismo, dará carácter inconfundible a estas obras.

Se ha pretendido establecer, aunque un poco a la ligera y como de pasada, cierto paralelismo espiritual entre Donoso Cortés y Pastor Díaz. A nuestro juicio no hay tal semejanza. En una sola cosa coincidieron ambos: en el padecimiento que les llevó a la sepultura. Según sus biógrafos, una hipertrofia del corazón389. Fuera de esta coincidencia, cualesquiera otras que respecto de la persona moral de cada uno intentáramos determinar, tendrían un valor más aparente que

verdadero. Donoso Cortés fue un poeta épico en prosa. Un déspota de las ideas que profesaba. Pastor Díaz un poeta lírico, lo mismo cuando componía versos que cuando se desentendía de las trabas de la metrificación. El autor del Ensayo sobre el catolicismo, etc., llegaba a conclusiones de un pesimismo tan aterrador como el que transpiran estas palabras. «Entre la verdad y la razón humana ha puesto Dios una repugnancia inmortal y una repulsión390 invencible... La razón sigue al error a donde quiera que va, aunque sea el abismo más profundo, al fruto amado de su amor, al hijo de sus entrañas»

391. El escritor de Vivero pinta la vida con tonos sombríos y desalentadores, pero acaba evadiéndose de este ambiente terrorífico. Los corolarios que se obtienen de sus escritos difieren substancialmente de las tremebundas afirmaciones del ilustre orador extremeño. Leed con atención los artículos Del movimiento literario de España, en 1857, por ejemplo, y veréis cómo el pincel que se recrea en describir con tan negros y amargos colores la situación espiritual de España en aquellos días, záfase por último de pintura tan pesimista y señala la ruta a seguir en la regeneración de nuestras letras. No sucumbe, pues, a la tremenda impresión de cuanto la circuye, en apretado anillo de males y desventuras, como Donoso Cortés, que atiza el fuego para que nos devore. Es más humano, más comprensivo,

más asequible a los sentimientos, que no sólo le inspiran y alientan, sino que le dirigen, hasta el punto de erigirse, hiperbólicamente, en normas analíticas.392 De las doctrinas de Pastor Díaz nunca se podrá deducir esa inexorabilidad con que Donoso Cortés decreta la ineptitud de la especie humana para adentrarse con sus propios medios por el camino áspero y difícil de la verdad.

Puntualicemos, para concluir, tras este examen general de los trabajos críticos de Pastor Díaz, cuáles fueron sus puntos de vista en materia literaria, si bien de cuanto va dicho pueden colegirse muchos de ellos.

Asentado el principio de que «los instintos de los pueblos son obra de la providencia, y entran en el cálculo de sus fines»

, nuestro crítico afirmará que así como existen naciones que logran regenerarse por medio de las ideas, hay otras que lo consiguen merced a los sentimientos. «El principio de vida social que se inocula en unas por el apostolado de las doctrinas es infundido en otras por la inspiración del canto»

. Para grabar más indeleblemente en el espíritu del lector esta idea, echará mano, como buen poeta lírico que

es, acostumbrado a la representación efusiva y brillante del pensamiento, del atuendo del lenguaje tropológico. «La Providencia, como el General de un vasto ejército que lleva las tropas de la humanidad a través de la cordillera de

los siglos, puede comunicar sus órdenes y dirigir los combinados movimientos de sus divisiones, ora por la voz de los intérpretes de su inteligencia suprema, ora por los armoniosos toques de su música y de sus bardos»

393.

El cuadro tan desolador que ofrece la sociedad en los días del poeta, que no difiere gran cosa del que nos presenta la actual en cuanto concierne a su contenido ético, pues la humanidad a lo largo de su existencia muestra siempre las mismas imperfecciones y máculas, arrastra a Pastor Díaz a decir que cuando en el corazón de los hombres hay «egoísmo, y prosa, y materia muerta»

, no debemos imitarles. Con este motivo proclamará que «la poesía no es arte de imitación, por más que bárbaramente se la haya así proclamado»

. En trance como éste habremos de volver los ojos al cielo y buscar en él «inspiraciones de virtud, esfuerzos de abnegación, imágenes de ideal belleza»

que brindarle a

la sociedad, como ejemplos dignos de captar394. Tampoco creyó Pastor Díaz que la poesía fuese «un método de

hacer exposiciones de teorías políticas o sistemas filosóficos».

Quien erigió el sentimiento en dogma de la crítica literaria, y pensó, como acabamos de ver, que la palingenesia de los pueblos procede del corazón de los hombres más que de su mente, tenía que reivindicar por fuerza para la poesía, esto es, para la fruición y exaltación de los afectos, todo el terreno que dentro del ámbito estético se han adjudicado, ilícitamente, el fílosofismo y la política.

Entendió Pastor Díaz en su trabajo De las novelas en España que la vanidad de nuestra literatura proviene de lo que pudiéramos llamar nuestra anarquía social. La sociedad francesa, por ejemplo, no ofrece tanta diversidad como la española. El pueblo francés es más homogéneo, unitario, y por consiguiente muestra más consistente nacionalidad. Pero esto que en el orden político representa una ventaja, en literatura, por el contrario, nos lleva a la uniformidad y

la monotonía. En España, las clases sociales se distinguen entre sí, como las provincias. «No se confunden, aunque se mezclen»

. La absorción del individuo por la clase, limita el campo de experimentación literaria. En cambio, donde haya más que clases individuos, abundarán tipos originales, de extraordinaria y rara psicología, que constituirán una cantera inapreciable para el escritor395.

Respecto de la escuela sevillana observa que nunca fue ni muy original, ni muy honda, ni muy trascendente. Allí donde «brotan los versos como las flores»

, los maestros más celebrados de la poesía andaluza, «habían cerrado los ojos -y no sabemos si el corazón-»

, a los encantos de la naturaleza, naturaleza más grande y magnífica que risueña, para ir en busca de los modelos literarios de la Italia clásica o contemporánea. De Herrera y Rioja afirma que

son notables por carecer de color local. «Sus imitadores fueron áridos e insípidos»

. El asunto obligado de sus composiciones era el amor y

la galantería. Pero a la manera antigua, «sin idealismo, sin profundidad, muchas veces sin pasión y sin ternura»

. De la naturaleza sólo tomaron los tintes de la aurora y la plateada superficie de los ríos, los jazmines y las rosas.

He aquí «el repuesto de sus galas y el arsenal de sus descripciones»

. Todo lo demás que integra la naturaleza y que les brinda pródigamente la región en que vivieron el mar que baña sus playas, la mole imponente de Sierra Morena, con

la variedad de sus cuadros agrestes, las cumbres vestidas de nieve que rodean a Granada, las sombras de las generaciones que cultivaron aquel suelo fertilísimo, las voces que suenan todavía en los monumentos romanos, en las ruinas de los vándalos o el sentimiento lánguido y voluptuoso que palpita en los romances, cañas y playeras de la musa popular, o no lo vieron o viéndolo no acertaron a descubrir en sus entrañas el venero de poesía que encierran.

Casi con las mismas palabras, pues nos hemos limitado a constreñir un poco su abundoso estilo en razón a la economía de espacio, hemos reproducido el elocuente alegato de Pastor Díaz en pro del tesoro de inspiración que brinda Andalucía al poeta.

Tras de insistir nuestro crítico en que «toda la poesía española se había resentido del carácter académico de la imitación clásica»

, protestará con buen cúmulo de razones y el apasionado decir de siempre, contra los que han despreciado -Hermosilla, en su tiempo, los marqueses de Villena y de Santillana en el siglo XV- los romances, por considerarlos desprovistos de gloriosa estirpe literaria396.

Adrede nos hemos extendido más en el examen de los trabajos críticos de Pastor Díaz, que en los de los demás autores de este mismo período literario. La razón es obvia. En nuestro modesto entender, ninguno de cuantos ejercieron este magisterio durante el expresado tiempo, estuvo tan compenetrado con la nueva doctrina estética, como el escritor de Vivero. Alcalá Galiano fue

un crítico clasicista que había evolucionado, tras de respirar el ambiente literario de fuera, hacia la flamante escuela romántica. Ferrer del Río, más embebido por la Historia que por la literatura, daba muestras de bastante ponderación en sus juicios cuando se enfrentaba con los temas literarios. Pidal, Mesonero Romanos, Gil y Zárate e incluso el mismo Hartzenbusch, o fueron clásicos contemporizadores -el primero de los mentados en contadísimos casos, por no decir en ninguno- o románticos amigos de la templanza y de la circunspección impuestas por el juicio equilibrado y el buen gusto. Gil y Carrasco, paladín de la nueva fe artística, no se dejó nunca arrollar por los impulsos ciegos del corazón y de

la fantasía sobreexcitada. Ochoa, que comunicó a casi todos sus trabajos su confianza en el flamante credo y que puso en castellano a novelistas y dramaturgos románticos de allende el Pirineo, tradujo también a Virgilio, recopiló y

comentó a nuestros autores y procuró conciliar en muchos momentos de su actividad literaria, las audacias del romanticismo con la mesura clasicista. Pero Pastor Díaz, pese a la confesión esporádica que nos hace de su reconciliación con la antigua escuela, transmite su encendida fe romántica a cuanto toca. A sus poesías el pesimismo fúnebre y necromaníaco. Al estilo la superabundancia, el aparato retórico propio de los espíritus febriles y apasionados que no ahorran medios de impresionar y subyugar. Al análisis introspectivo el colorido crepuscular, la melancolía monocorde del Werther y de Jacobo Ortiz. Su método analítico se ayudará más del sentimiento que de la razón. Como su retina espiritual agranda el tamaño de las imágenes recibidas, le veremos caer de rodillas en casi idolátrica admiración ante el futuro autor de Granada y Don Juan Tenorio, cuando todo su alarde creador se contraía a una composición de circunstancias. Y el ocaso de una vida ejemplar para el arte, la inhumación de unos restos, las lápidas funerarias, los tintes apagados, sombríos del crepúsculo y una enlevitada comitiva oyendo al marqués de Molíns, darán al traste con la circunspección propia de toda alta y juiciosa crítica.397 Vedle tejer con imprudente entusiasmo una guirnalda de elogios en obsequio de Sab, de la Avellaneda. Rara vez se contiene y retrepa en sí mismo para ponderar el valor de las palabras. Su estro lírico, se desciñe el lenguaje de la poesía, esto es, la medida, la rima, el acento, pero no la fastuosidad expresiva del estilo. De aquí que la prosa delate al poeta romántico, inclinado siempre a ataviar las ideas y los afectos con

turgente y carnosa vestidura. Nadie con más bríos que él lanzó la primera piedra contra la estrecha visión de nuestros clásicos, circunscritos a determinados elementos de la naturaleza, pródigos en frivolidades eróticas y dulces escarceos, que habían hecho abstracción de multitud de valores psicológicos y externos de subidos quilates en la aleación de lo bello. Contra el principio fundamental del código literario de Aristóteles: la imitación (mimesis) ya hemos visto que exclama: «la poesía no es arte de imitación, por más que bárbaramente se la haya así proclamado»

. El alma romántica, libre de ataderos, idealista, soñadora, henchida de entusiasmo, de lírico fervor, no puede apacentarse ya con las miserias y desventuras que la sociedad de entonces le brinda, y se alza a otras regiones, donde la luz de la verdad eterna, con todos sus cambiantes matices, es el mejor alimento del espíritu. Observadle cómo huye de la amarga y sórdida realidad circundante, para buscar en el cielo inspiraciones, raudales de poesía, virtudes que ofrecer a los hombres devorados por el error y la vesania398, como modelos dignos de imitar. Si todo esto no es romanticismo puro, desatado, fundido para amoldarse a todas las formas que adopta el pensamiento y la afectividad al exteriorizarse, que se nos diga dónde podremos encontrar, dentro del período que venimos estudiando,

ejemplo más notable y específico de esta modalidad literaria.

Ros de Olano

Las dos partes principales en que se escinde la personalidad literaria de Ros de Olano, es decir, la poesía y la novela o el cuento, son estudiadas en este libro en su lugar correspondiente. Empero no estaría de más, dar circunstanciada noticia del Prólogo que el futuro marqués de Guad-el-Jelú puso al poema El Diablo Mundo, de Espronceda, máxime habiéndolo considerado el señor Menéndez y Pelayo como un «ensayo de estética romántica»

399. Conocida es de todo buen aficionado a las letras la entrañable amistad que unía a Ros de Olano con el cantor de Teresa. Nada puede sorprendernos que dado este afecto íntimo y la camaradería literaria de ambos autores y tratándose de la aparición de un poema tan empeñoso y dilatado en su objeto como revolucionario en sus formas expresivas, fuera uno de los amigos predilectos de Espronceda el encargado de anunciar tal novedad poética. El antes mentado crítico llama «mistagógico y apocalíptico»

este prefacio. Lo primero porque Ros de Olano oficia aquí de iniciador del nuevo dogma literario, pues así como el mistagogo o hierofante presidía en el templo de Eleusis los misterios de Ceres y hacía a los paganos más

accesible el camino de su religión, el prologuista de El Diablo Mundo doctrinaba también a los seguidores del flamante ideal estético o simplemente a los que habían de enfrentarse con él. Apocalíptico, porque tanto en la concepción

ideológica como en lo vigoroso y extraño del estilo, había algo de inquietador y enigmático.

Que el tal prólogo hizo bastante ruido en el tiempo de su publicación -1840- es cosa indubitable, pues, como observa el señor Menéndez y Pelayo, el militar y poeta de Caracas, comenzó desde entonces a disfrutar de popularidad literaria, saliendo así del semioscuro sitio que venía ocupando en la república de nuestras letras.

Afirma Ros de Olano en su ensayo que la humanidad como el hombre

pasan en su existencia por tres fases iguales: la infancia, que es «admiración y contento»

, la virilidad, que es «entusiasmo y fuerza»

y la madurez, «reflexión y examen»

. En este decurso espiritual del género humano el poeta, dentro del orden moral y en su tiempo, viene a ser como el foco de la lente que reúne en sí todos los rayos de luz que parten de la circunferencia. Cada edad histórica ofrece naturalmente sus singularidades anímicas, de acuerdo con la

atmósfera que la rodea. La sociedad al nacer fija su atención en los fenómenos físicos que tiene delante de los ojos. El poeta canta «la luz, las sombras, el amor instintivo, la amistad sencilla, las flores, los torrentes y las aves»

,

esto es, la naturaleza. Tras el presente período de inocencia pastoril, penetra el mundo en la edad heroica, con Homero, que sustituye el caramillo por la trompa épica, y que es la pirámide que arranca de los tiempos hazañosos de la Grecia de Ulises. Pueblo conquistador que fue conquistado a su vez. «La civilización, la creencia, el entusiasmo y la fuerza pasaron a Italia»

. Pero esta nueva era ofrece ya un carácter heterogéneo hasta cierto punto y de transición hacia el cristianismo. Virgilio intenta ponerse al frente de su tiempo. Sin embargo, lo único que consigue es situarse a espaldas de Homero. Aunque la Eneida sea escrita «sobre la pauta del poeta griego»

, el amor de Dios que resplandece en

sus versos tiene más espiritualidad, como resultado de una época más culta. Triunfó el cristianismo, modificándose consiguientemente la faz de la sociedad. Sólo un poeta espiritualista podía ser el producto de la nueva era y el llamado a cifrar en un poema todo este contenido moral que acababa de florecer. Dante es «la pirámide de la Edad media»

y su libro famoso «faro que domina resplandeciendo sobre las tinieblas de una época nueva, para más allá disiparlas

[...]»

Shakespeare, llegado después, «con más genio que saber, con mayor presentimiento que cálculo»

, hizo adelantar la forma del poema dramático, esbozado en Dante, y presintió, de seguro, que el drama, sin las limitaciones de bambalinas y bastidores, «llegaría a producir el poema dramático, que la mayor ilustración y la filosofía aceptarían como la fórmula más adelantada en los siglos venideros»

. De aquí el ejemplo de Goethe cultivando este género en el Fausto y de Byron perfeccionándolo en el Manfredo.

El Genio del Cristianismo, añade Ros de Olano, es «el poema más aventajado»

que en el siglo XIX nos ofrecen los franceses. Sin embargo está compuesto «con más poesía teológica que sentimiento poético»

.

Razón por

la cual no nos convence cada vez que Chateaubriand tira a convencernos. Su poema no es obra del corazón, sino del intelecto. «Dictado por la conveniencia y ayudado por la erudición y el cálculo [...]»

. De todos modos, el autor nos ha

demostrado que la ciencia teológica aventaja infinitamente a la mitología para tratar la poesía.

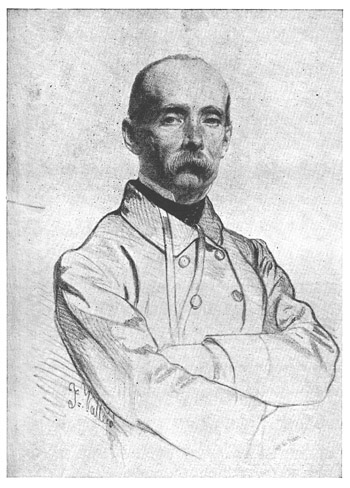

D. Antonio Ros de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú

[Págs. 216-217]

Nuestra época, no es ya la de Homero, ni la de Dante, que lo fueron de entusiasmo y fuerza, sino de reflexión y examen. Pero es principio incontrovertible que el corazón manda el mundo. La mente por sí sola y a pesar del vigor lógico del pensamiento, no dará otro fruto que la disertación escolástica. Pero es el entusiasmo el que nos arrastra y conduce a la posición de la verdad preconizada. Calidades imprescindibles de todo poeta que intente elevarse sobre la

multitud de seres que forman el mundo moderno son las siguientes: una grande afectividad unida a un entendimiento poderoso, juntamente con la magia del estilo «y cierta revelación que recorre lo pasado, que desvela en el porvenir, y que sondea lo presente»

. Un ingenio fértil capaz de llegar al objeto propuesto: la concepción de un plan «que abarque nuestra sociedad entera»

.

Tras la exposición de este a modo de doctrinal estético, Ros de Olano, nos previene del intento de Espronceda de escalar, al potente impulso de su genio poético, alturas que nadie se ha osado a mirar de hito en hito sin llenarse de confusión. «Compendiar la humanidad en un libro»

, he aquí su propósito. Y al poner manos en tan vasto empeño, lo primero que hace es romper con todo lo ya preceptuado en materia literaria, con excepción de «la unidad lógica»

.

Ros de Olano pasa después a hacernos una síntesis del poema, y a enumerar sucintamente los elementos estéticos aportados por Espronceda a su obra, así como las singularidades del estilo. Reputa el canto a la Inmortalidad, por la riqueza de pensamiento, de elocución y de saber, que prodiga el poeta, «de descripción sublime, la más afortunada acaso de cuantas se han visto hasta hoy en lengua castellana»

. Hace notar no solamente la revolución que Espronceda llevó a

cabo dentro de la métrica, sino la sustitución de la armonía imitativa por la armonía del sentimiento. Y tras de comparar el Fausto de Goethe -«mancebo a medias, porque su corazón es siempre el del doctor»

-, con el héroe de El Diablo Mundo, que «ha aceptado la juventud y la inmortalidad sin condiciones»

, circunstancia trascendente puesto que al iniciar de nuevo su vida debe hacerlo «volviéndole la virginidad al alma, la inexperiencia al juicio»

, de tal manera que todas cuantas sensaciones experimente nada tengan que ver con las ya percibidas, cierra su prefacio con estas palabras: «La posteridad solamente hace pública justicia al talento que no domina por las armas».

Quitadle a este trabajo de Ros de Olano su sintaxis a rato arbitraria y nebulosa, y habrá perdido, la mitad cuando menos, de su valor literario. Las ideas no son tan extrañas como para que nos sintamos un poco embarazados al examinarlas. Toda la primera parte del prólogo es una enumeración de fases poéticas con su epónimo correspondiente. Y la relación que advierte el escritor de Caracas entre la historia del linaje400 humano y la poesía épica, es la misma que puede existir entre la revolución política y la revolución literaria, entre el ocaso del sol y el ocaso de una civilización, que aunque por su naturaleza sean cosas diversas, tanto unas como otras responden a una misma ley universal y ofrecen particularidades externas semejantes en su proceso biológico. La supremacía que Ros de Olano concede al sentimiento sobre todas las operaciones del intelecto, además de ser la reacción natural tras un excesivo apogeo del análisis sobre los afectos del corazón, esto es, del ideal neoclásico, fue la nueva basa que los emancipados de Hermosilla, Lista y Quintana, dieron al arte literario. Sobre tales cimientos o dentro de tales reglas de verdadera independencia creadora, habían de lograrse las flamantes aportaciones al acervo común de nuestras letras.