| (Carta de Miguel al Autor de estas líneas) | ||

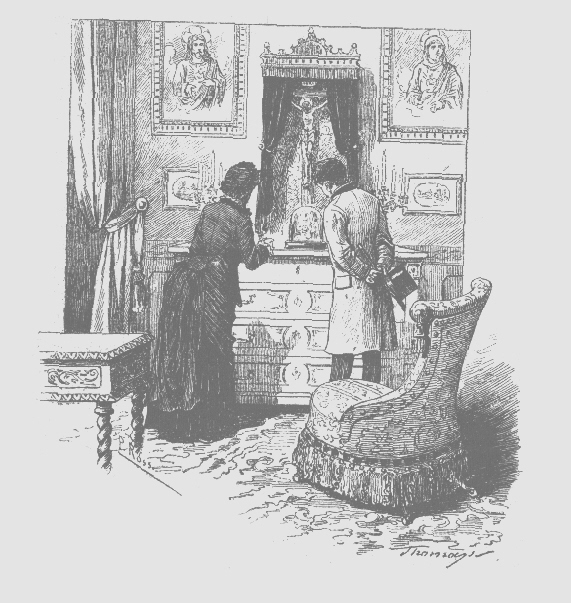

Llamaba la atención de todos cuantos entraban en la salita de confianza de la rica viuda de H***, un objeto extraño, colocado a los pies de un magnífico crucifijo de marfil, que se destacaba en el fondo de la pieza, bajo un dosel de terciopelo negro. Era una especie de relicario de plata, primorosamente cincelado, y guarnecido de riquísimas esmeraldas, que esparcían sus agradables reflejos, ora a los velados resplandores del sol que penetraba por las cortinas de muselina bordada, ora a la suave luz de los dos reverberos de bronce que ardían en los ángulos de la chimenea, bajo sus bombas de cristal nevado.

Cualquiera hubiera creído encontrar bajo el cristal redondo que formaba el centro de aquella rica alhaja, alguna reliquia venerada o alguna imagen piadosa; mas sólo se veía una moneda ordinaria de veinte reales, con el busto de doña Isabel II, arañada y horadada violentamente en el centro.

La primera vez que vi este extraño objeto me preguntaba sorprendido cuál sería su significado, y absorto en estos pensamientos, mientras esperaba a la señora de la casa, no sentí sus ligeros pasos que había ahogado la alfombra.

-¡Hermosas esmeraldas! ¿no es cierto? -me dijo, sonriendo de un modo que probaba hasta la evidencia que mi curiosidad había sido sorprendida.

-¡Magníficas! -contesté un poco turbado, al verme cogido in fraganti. Bien merecen guarnecer una reliquia.

La señora se echó a reír.

-Para mí lo es esa moneda -replicó al fin gravemente: ella salvó la vida de mi hijo, y cambió su corazón por completo... Por eso la he colocado a los pies del Señor, como un exvoto.

Mi rostro debió de retratar entonces un signo de interrogación tan marcado, que, sonriendo la señora bondadosamente, me dijo:

-Cuando vea V. a Miguel, dígale de mi parte que le cuente esta historia.

Busqué a Miguel, y no pude sacarle una palabra: era entonces mi amigo muy filósofo, y contestaba a mis preguntas con aquella sentencia del Corán: «La palabra vale plata, pero el silencio vale oro», y añadía, que según Rabí Efendi, ilustre poeta turco, la naturaleza ha dado al hombre dos oídos y una sola lengua, para enseñarle que más debe de oír que de hablar. Instele a que diese gusto a mis dos oídos con su única lengua; pero todo fue en vano. Por lo visto, sus estudios orientales le habían hecho desconfiar de las amistades de levita.

Fiose al fin de amistades de sotana, y algunos años después nos refirió él mismo la siguiente historia, sin sospechar que el amigo que gastaba ésta iba a serle más traidor que el que había gastado aquella, lanzando al público sus confianzas. Y a fe que el pobre Miguel no merece traición semejante; es un excelente muchacho, padre ya de cinco chicos, que ha sido capaz de escribirnos hace poco las palabras que sirven de epígrafe a estas líneas.

Por lo visto, no saca ya sus citas del Corán, ni de Rabí Efendi, el poeta turco.

Era Miguel en toda la extensión de la palabra un calavera; pero no un calavera que hubiese llegado a serlo guiado por instintos perversos o depravadas ideas: era una de las muchas víctimas que hace en la juventud la hipocresía del vicio. Arrastrado por las malas compañías, había comenzado por fingirse libertino para amoldarse a las costumbres de sus compañeros, y había concluido por serlo realmente, tanto corno ellos lo eran.

Su padre, rico mayorazgo de un pueblo de campo de Andalucía, para nada se había ocupado de la educación de su hijo. Complacíase tan sólo en verle a los quince años correr liebres al galope de una yegua, con la seguridad del más diestro jinete; derribar vacas en los tentaderos de sus cortijos, con el pulso de un picador de plaza, y pasear en la feria del pueblo un magnífico potro jerezano, clavado en su silla vaquera, con su fina manta murciana en el arzón delantero, su sombrero calañés un poco ladeado, y su rico marsellés verdoso, con botonadura hecha de centines de oro.

No había dejado en el mismo abandono la buena madre de Miguel el corazón de aquel hijo único tan amado: había con sumo tacto dirigido hacia el bien esos primeros impulsos, que, como las flores reciben la vida de su tallo, reciben ellos su ser entre los besos de una madre, y de los cuales puede decirse algo de lo que del alma ha dicho un Padre de la Iglesia: que tan elevada es ella, que podrá el pecado oscurecerla y afearla, mas jamás borrarla y destruirla. Supo, pues, aquella buena madre infundir en el corazón de su hijo la fe como un deber, la esperanza como un consuelo, y la caridad como un goce; y supo además fomentar con tal destreza sus sentimientos naturalmente compasivos, que bien pronto vio florecer en el niño hermosas obras, que en la limitada esfera de sus cortos años, bien podían llamarse heroicas.

Era, pues, Miguel en lo moral, a los diez y ocho años, un excelente joven, que amaba a su madre con delirio, y conservaba en toda su frescura y lozanía las santas ideas y puros sentimientos que ella le había inculcado. Tenía en lo físico una hermosa figura, que hubiera quizá parecido poco fina entre los figurines de modas cortadas en patrones extranjeros, que forman la flor y nata de nuestra juventud elegante; pero que era en realidad la de ese varonil tipo, español genuino, que reúne al natural señorío del caballero, algo del airoso garbo, de la espontánea gracia que, llevada a un extremo ya chabacano, se observaba en otros tiempos en el antiguo jaque de Andalucía.

Decidió al fin el padre de Miguel que cursase éste en Sevilla la carrera de leyes; y provisto el joven de cartas de recomendación para su parentela, perteneciente toda a la más alta nobleza, partió, con gran sentimiento de su madre, para esa hermosa reina de Andalucía, que enarbola sobre su Giralda la enseña de la fe, como si quisiese advertir al que llega, que a todos sus blasones antepone el de católica.

Tenía Miguel en medio de sus buenas cualidades un grave defecto, que fue el principio de su perdición: era su carácter dominante, y exagerado su amor propio. Acostumbrado a tratar tan sólo con inferiores, a quienes dominaba y de quienes era adulado, no podía avenirse a ser en la nueva sociedad que le abría sus puertas una figura de segundo orden, que tropezaba a cada paso con iguales, y muy a menudo con superiores. Habíale, por otra parte, la falta de roce con gentes de alta clase, engendrado cierta timidez, cierta cortedad de genio, que le ponía a veces en circunstancias embarazosas cuando se hallaba en esta esfera, y que no tuvo fuerza de voluntad para vencer con el aprendizaje porque todos los jóvenes pasan, cuando comienzan a frecuentar el delicado trato de señoras.

Uno de esos pequeños ridículos, que tan honda mella dejan en los caracteres impresionables, y que bastan a veces para torcer el rumbo de un joven, acabó de precipitarle. A poco de su llegada a Sevilla, fue a visitar por vez primera a cierta anciana Duquesa a quien no conocía, algo parienta de su padre. Recibiole la señora con el agrado y la finura propia de las gentes del gran mundo: poco a poco vio Miguel que la sala se iba llenando de señoras y caballeros, que acudían a felicitar a la Duquesa, por celebrarse en aquel día la fiesta de su santo; y luchando el pobre joven entre sus deseos de retirarse y el temor que le causaba despedirse solo ante aquella brillante concurrencia, dejaba pasar las horas y las horas. Llegó al fin la de comer, y la Duquesa, sonriendo entonces amablemente a su tímido pariente, le dijo:

-Por supuesto, Miguel, que V. comerá con nosotros.

Miguel se puso colorado como un tomate, y sin atreverse a aceptar ni a negarse tampoco, se inclinó en silencio, tomando con los demás convidados el camino del comedor.

Acabada la comida volvió a llenarse el salón de gente, como si se hubiese dado allí cita todo cuanto ilustre y elegante encerraba Sevilla. Desesperábase Miguel, porque ninguna ocasión le parecía bastante oportuna para despedirse, no obstante los vivos deseos que de ello tenía, y fluctuando en estas dudas oyó sonar las once de la noche, y vio que dos criados entraban con el servicio del té dispuesto. La Duquesa, mujer de mundo, que comprendía todos los apuros del pobre joven, se acercó a él, sonriendo bondadosamente, y le dijo:

-Vamos, Miguel; hágame V. el obsequio de tomar una taza de té.

Miguel hubiera deseado hundirse en el suelo por escotillón, como sucede a los personajes de las comedias de magia; pero en la imposibilidad de desaparecer de este modo bajo la alfombra, optó por aceptar la taza de té que le ofrecían.

Había mientras tanto comenzado a diluviar: los tertulianos se retiraron poco a poco en sus coches, y no habiendo encontrado Miguel la ocasión oportuna de despedirse, que desde las tres de la tarde andaba buscando, se encontró al fin solo, frente a frente de la Duquesa, que a duras penas contenía la risa que el aire mustio y avergonzado del pobre muchacho le causaba. Tartamudeó éste algunas excusas pero la anciana, soltando al fin la risa, que no pudo contener por más tiempo, le interrumpió diciendo:

-De ninguna manera permito que se vaya V. a estas horas, Miguel... Son más de las doce y está diluviando... Usted no conoce bien a Sevilla: su casa está lejos, y yo no puedo proporcionarle ahora un coche... Con que preciso es que se resigne a pasar la noche en mi casa, si no quiere darme un grave disgusto.

Miguel estuvo a pique de echarse a llorar, ya que la tierra se negaba a tragárselo, y de que le era imposible tirarse por la ventana.

Pero la buena señora, con la autoridad que le daban sus canas, los diez y ocho años del mancebo, y el parentesco que con su padre tenía, se apoyó cariñosamente en su brazo, y le condujo ella misma a las habitaciones de su hijo único, que viajaba a la sazón por Italia. Miguel arrojó el sombrero por un lado y la levita por el otro, y se precipitó de cabeza en la cama en mangas de camisa, tirándose de los pelos, como un chico a quien castigan con una noche de encierro.

A la mañana siguiente entró un criado a anunciarle que la señora Duquesa le esperaba para oír Misa en el oratorio, y para desayunar luego. El pobre Miguel oyó Misa con bastante poca devoción, almorzó con menos apetito, y lanzose al fin, como alma que lleva el diablo, por la alfombrada escalera de aquella casa, en que había entrado para una visita de veinte minutos, y donde su cortedad de genio le había hecho permanecer cerca de veinticuatro horas. A la puerta le esperaba el último golpe: la buena Duquesa había hecho enganchar su berlina, y el pobre Miguel no tuvo más remedio que dejarse conducir en ella hasta la puerta de su casa.

Este incidente, que a otro cualquiera hubiese hecho reír después de pasado, exasperó terriblemente el amor propio de Miguel: creyose puesto en ridículo a los ojos de toda Sevilla, por ser tan común en los jóvenes que empiezan a alternar en el mundo, creerse blanco de todas las miradas; y de tal manera se grabó esta idea en su mente, que huyó para siempre de aquella sociedad culta, que era la suya, y en la que podrá fácilmente perderse un joven, mas rara vez encanallarse, para buscar la compañía de amigos de baja estofa, entre los que dominaba por sus riquezas y su rumbo, y por los cuales fue arrastrado poco a poco a toda clase de vicios y excesos.

Durante el primer curso, fue Miguel, gracias a estas amistades, un estudiante tronera de café: al terminar el segundo, era ya un perdido de taberna.

Trabajo hubiera costado a la buena madre de Miguel reconocer a su cándido y sensible hijo, en aquel muchacho desgarrado, que con el sombrero echado atrás, el chicote en la boca, y la obscenidad en los labios, sacudía el freno de la educación, y despreciaba el qué dirán del respeto, para llevar en la frente el qué se me da a mí de la insolencia. Aquel muchacho, que escandalizaba en su lenguaje, y repugnaba en sus costumbres; que de los cafés había descendido a las tabernas, y que huyendo de toda especie de amistades cultas, iba a buscar el trato de toreros y chalanes, que llamaba franco y campechano... Mas no en balde había su pobre madre impulsado hacia el cielo los primeros latidos de aquel corazón que tanto amaba; y aunque podrido en la superficie, hallábase sano en el fondo, donde dormían, cual en el fango diamantes, sus primeros y puros sentimientos. Cuando arrastrado primero por sus amigos, y capitaneándolos después, corría Miguel a encenagarse en los vicios, solía detenerse de repente, cual si su corazón recordase ecos lejanos: parecía entonces entrar en sí, y volviendo atrás sus pasos, buscaba la soledad, donde derramaba, sin conocerlas, esas amargas, lágrimas que llora el espíritu cuando quiere y piensa no tener fuerzas para zafarse de los torpes lazos con que la materia le ata.

Y era que su buena madre iba en aquella misma hora a buscar el lecho vacío de su hijo ausente; era que levantaba al cielo sus manos puras, como recomienda el Apóstol, y pedía al Ángel de la guarda de aquel hijo tan amado, un freno que le detuviese, un ejemplo que le enseñase, un consejo que le sirviera de guía... ¡Ah! ¡cuantos hijos extraviados no vuelven a la buena senda, porque sus madres no oran por ellos! ¡cuántos de esos hijos pecadores serían quizá otros tantos Agustines, si sus madres supiesen llorar las lágrimas de Mónica! ¡cuántos de esos infelices tullidos del alma, descenderían al fin a la piscina de la gracia, si no pudiesen decir como el paralítico de Bethsaida: ¡Domine, hominem non habeo! ¡Señor, no tengo quien me ayude!...

En cuanto a su padre, encogíase de hombros al sabor las calaveradas de Miguel: reíase de lo que él llamaba sus ocurrencias, y tan sólo le escribía para encargarle que tratase con el empresario de la plaza de toros el ajuste del ganado de alguna corrida, o para enviarle buenas letras de cambio que le impidiesen pedir dinero prestado.

-Con tal que no tenga deudas -decía-, dejarle que corra su caballo; que carrera que no da el potro, en el cuerpo se le queda... Ciencia no le hace falta, porque dinero le sobra... Con un palmito como el que tiene, un nombre como el que lleva, y quince mil duros de renta, se casará con una Princesa en cuanto los cascos se le asienten...

Mientras tanto, mayo tocaba a su fin, los exámenes se aproximaban, y Miguel no sabía una palabra: las raras veces que asistía a clase, dormitaba durante las explicaciones, descansando de la jarana de la noche pasada, o entreteníase en dibujar en traje de torero la caricatura del anciano profesor, cuando no leía novelas inmorales o libros obscenos. Recordaba vagamente que Justiniano había recopilado la Instituta, y en un rapto de entusiasmo por aquel Derecho Romano, que llaman antiguos y modernos la razón escrita, habíale puesto a su podenco favorito el nombre de Triboniano, sin que recordase a punto fijo si este ilustre personaje había sido emperador o general, jurisconsulto o alcalde de barrio. Aconsejole el catedrático, anciano respetable, amigo de algunas personas de su familia, que no se presentase a examen; pero Miguel, con aquella insolente audacia que había sustituido a su antigua timidez, pasó dos o tres noches en claro, desvelándose a fuerza de café, para repasar ligeramente la asignatura: satisfecho con esto, presentose cuando le llegó su turno, dispuesto a burlarse del tribunal, o a armar alguna camorra, si no le ayudaban su despejo natural, su buena estrella y la media docena de copas de aguardiente que a prevención había tomado, esperando encontrar en ellas una elocuencia, sino muy espiritual, a lo menos muy espirituosa.

Preguntáronle la organización de la familia romana; y Miguel, con intrincados razonamientos y algunas flores retóricas, contestó, que se componía sobre poco más o menos, de marido y mujer, hijos e hijas y alguno que otro criado. El catedrático, que le oyó desbarrar de aquel modo, le concretó más la pregunta, deseando sacarle de alguna manera.

-¿Qué sucedía en la familia romana cuando moría el padre de ella? -le dijo.

-¿Pues qué había de suceder? -contestó entonces Miguel, en tono compungido. ¡Que todos tenían un disgusto atroz!...

Uno de los catedráticos se echó a reír, porque le creyó un necio; otro dio muestras de indignación, porque le juzgó un pillo; y el más anciano, que le tuvo por ambas cosas, le dijo secamente:

-Bien... ¿Qué tiene V. que decirme de la ley Furia Caninia?

Mirole Miguel de hito en hito con el mayor descaro, y contestó al fin con todo el desparpajo de su desvergüenza:

-Que es la primera vez que la oigo nombrar.

Y tomando su sombrero, se salió del tribunal, haciendo antes a los atónitos examinadores una profunda cortesía.

Esperábanle en la puerta los de su pandilla, celebrando con carcajadas y groseros chistes la insolencia del estudiante: éste rompió de un puñetazo, antes de salir de la Universidad, el cuadro en que constaba, entre las calificaciones de los demás examinados, la suya de suspenso; arrojó en la gran fuente del patio la gorra de un bedel que quiso reprenderle, y para celebrar el éxito de sus exámenes, convidó a toda aquella canalla, cuyo anfitrión era siempre, a correr una juelga en la venta de Eritaña, famosa taberna, que se oculta tras los jardines de las Delicias, como un nido de sabandijas tras de una madre selva, y que suele ser punto de reunión para la gente del bronce de Sevilla.

Al pasar por la plaza de abastos, próxima a la Universidad, vio un montón de enormes calabazas de Rota: compró una que pesaba tres arrobas, y haciéndola empaquetar entre tablas, se la envió a su padre facturada por el tren y franca de porte, con un letrero que decía: Fruto de un año de estudio.

El padre se rió de la gracia: la madre la lloró en silencio.

A poco de estos sucesos, salía una noche Miguel de una casa de juego en que había perdido todo su dinero, quedándole tan sólo una moneda de oro de dos duros: con las manos metidas en los bolsillos, y alta aquella cabeza que no reflexionaba ni se abatía, siguió una calle larga y estrecha, que conducía al garito de un gitano llamado el Serio, que daba lecciones de canto flamenco. De repente sus pies se pararon, su cabeza se extendió con la atención del que escucha, y su corazón, que jamás sintió miedo, saltó en el pecho sobresaltado: triste, tristísimo, y aun más triste en el silencio, había llegado a sus oídos el rumor de un llanto; un llanto que desgarró su alma, llenándola de indignación hacia el que lo provocaba; un llanto a que la soledad prestaba su desamparo, y la inocencia privaba de defensa. ¡Era el llanto de un niño!

Miguel corrió hacia aquel sitio, con el ansia y la ligereza con que corre la caridad tras el dolor, llevándole el remedio. Acurrucado en un portal, y pegando su carita contra el suelo, dormía un niño de pocos meses, empuñando un mendruguito de pan que rechazaban sus encías aún sin dientes. ¡Y aquella boca de ángel sonreía, sin embargo, entre sueños!... Otro niño de ocho años, hermano del primero, lloraba desconsoladamente, sentado en el mismo umbral de la puerta: tenía en una mano unos billetes de la lotería, imagen de la fortuna para él tan adversa, y en la otra una moneda falsa de veinte reales, que para probar su sonido chocaba contra las piedras. ¡Ángeles de Dios, de los cuales el uno sonreía, pero sonreía dormido, y el otro lloraba, y lloraba despierto!...

-¿Qué tienes? -preguntó Miguel con tan compasivo interés, que su voz temblaba.

Y sin contestar el niño, seguía llorando; llorando, como si su pena no tuviese consuelo, como si su desgracia no tuviese alivio, como si sus labios, por no tenerla, no pudiesen decir ¡madre!

-¡Tan inocente, y ya llora! -pensaba Miguel. ¡Y yo culpable, gasto y triunfo!... ¡Y hay quien no tiene pan, y a mí no se me amarga el que me llevo a los labios!... ¿Dónde está tu justicia, Dios mío?...

Tal discurría el calavera, achacando a Dios los extravíos de los hombres; pero allá en lo profundo de su corazón le gritaba una voz grave: ¡Calla, calla; que no es Dios el injusto, sino el hombre el perverso: si todo el que puede enjugase las lágrimas que debe, no correrían tantas en el mundo... Dios no hizo al rico para gozar, ni al pobre para sufrir; sino que encomendó al uno la tutela del otro, señalando al primero la caridad como incentivo, y al segundo la resignación como escudo... La riqueza es una deuda contraída con la indigencia, y por eso es ladrón, ladrón vil que roba un depósito, el rico que siempre cierra al indigente su puerta!...

Casi convulso Miguel, tornaba a preguntar al muchacho el motivo de su llanto: acudió entonces el sereno, y cediendo el niño a las instancias de ambos, dijo que un hombre le había comprado un billete de la lotería, pagándole con aquella moneda falsa; y temiendo el inocente los golpes de su padre, no se atrevía a volver a su casa.

Respiró Miguel, porque podía enjugar aquellas lágrimas: hizo cambiar al sereno en una taberna próxima la moneda de dos duros, resto de su mesada, en otras dos de plata, y dando una al niño, guardó la sobrante en el bolsillo del chaleco. Alegremente sorprendido el muchacho, corría detrás de Miguel dando gritos de agradecimiento; mas intentando el calavera recobrar su papel de espíritu fuerte, siguió su camino, fingiendo un desdén que no sentía, y una indiferencia que se hallaba muy lejos de experimentar. En su cabeza aturdida aún por la pesada atmósfera de la sala de juego, confundíanse una porción de ideas, a cual más encontradas, que le costaba trabajo definir: veía los montones de oro que cubrían la mesa de la ruleta, y veía también la afligida carita del niño, que le sonreía entre sus lágrimas, como sonríe una estrella al asomar entre nubes: veía la fatal paleta que una a una había arrastrado sus monedas, y veía también la sucia manita del muchacho, que oprimía con ansia el duro salvador: resonaban en sus oídos cual una tormenta las voces de los jugadores que maldecían, y dulce como una música oía la voz del niño que le gritaba: ¡Dios se lo pague!

Quería indignarse y no podía; quería llorar y no le era posible.

En esta disposición de ánimo llegó Miguel al garito del gitano: la voz aguardentosa de éste le pareció más desagradable que nunca, y los gritos y chistes de aquella soez concurrencia se le hicieron insoportables. Aburrido se salió al fin a la calle, y tomó el camino de su casa, sintiendo un ansia, un vacío, una angustia que le martirizaba cruelmente, sin que pudiese acertar de dónde provenía.

-¿Qué tengo, Dios mío, qué tengo? -se preguntaba.

Y ofuscada su razón no supo contestarle que eran sus nobles sentimientos que despertaban ante las lágrimas de un niño, y luchando por romper la mortaja de fango que los envolvía, gemían como gime lo delicado entre lo grosero, lo elevado entre lo bajo, lo bueno entre lo malo, lo que es del cielo entre lo que sólo pertenece al asqueroso cieno de la tierra.

Era más de la media noche, y nadie transitaba por las calles, oscuras y silenciosas: al volver Miguel una esquina, frente ya de su casa, arrojáronse sobre él dos rateros, y mientras uno le amenazaba con su enorme navaja, procuraba el otro despojarle del reloj y el dinero. Miguel era valiente y forzudo: dio una fuerte sacudida, despidiendo lejos de sí a los ladrones, y disparó contra ellos su revólver: huyó uno a la detonación; mas, furioso el otro, arremetió contra el estudiante, tirándole una atroz puñalada. Crujió el acero como si se rompiese, y Miguel sintió un fuerte golpe en la cintura, de que por entonces no se dio cuenta.

Acudieron los serenos a la detonación, y registráronle por ver si tenía lesión alguna. La punta de la navaja del ratero habíase quedado clavada en el duro que Miguel cambió para socorrer al niño, oponiendo una fuerte resistencia, que le salvó de quedar allí sin vida.

-¡Qué casualidad! -decían los serenos, examinando a la luz de sus faroles el duro agujereado.

Y Miguel, que vio el dedo de Dios que le tocaba; Miguel, cuyo corazón despertó de repente, llorando lágrimas de arrepentimiento, aurora de una eficaz conversión, que no le llevó a la Trapa ni a un desierto, sino a ser lo que Dios quería de él, un buen cristiano y un excelente padre de familia, exclamó con el alma:

-¡Bendita bendita mil veces la Providencia!

Esta fue la historia que la buena madre de Miguel quiso que él mismo nos narrase; y al oírla nosotros de sus propios labios, no pudimos menos de exclamar:

-¡Feliz el hijo por quien ora su madre!

Malum Eva, jesuitis credula, porrexit Adae, jesuitis credulo. Fratrem Cainus, jesuitis credulus, occidit Abel, jesuitis credulum. |

-Eva, engañada por los Jesuitas, alargó la manzana a Adán, que confiaba en los Jesuitas. -Caín, seducido por los Jesuitas, mató a su hermano Abel, que se había fiado de los Jesuitas. |

Veis esa modesta casa, silenciosa en medio del bullicio de la populosa X***, cuyas ventanas jamás se abren, cuya puerta entornada revela cierta apariencia de misterio, cuyos muros cuarteados presentan ese color negruzco, que en los edificios precede a la ruina, como en los hombres precede la palidez a la muerte?

Pues esa casa, lector amable, esa casa es... una casa de Jesuitas!!!

Aquí el lector amable se espeluzna, da un salto, y entre asustado y curioso, recorre desde el portal al tejado la fachada de aquella casa misteriosa: cree divisar tras de la puerta al P. D'Aigrigny, en la ventana a Mademoiselle de Cardoville, en el balcón al indio Dejhar, en el tejado a la Princesa de Saint-Dizier, y asomando la cabeza por la chimenea a Rodin, al pérfido Rodin, que se cala los anteojos para ver lo único que el lector amable no divisa: los cien billetes de mil francos que el Sr. Eugenio Sué se embolsa, por la exhibición de estos calumniosos personajes en el folletín de El Constitucional; tinglado en que la propaganda revolucionaria armó su máquina de segar Jesuitas, allá por los años de 1848.

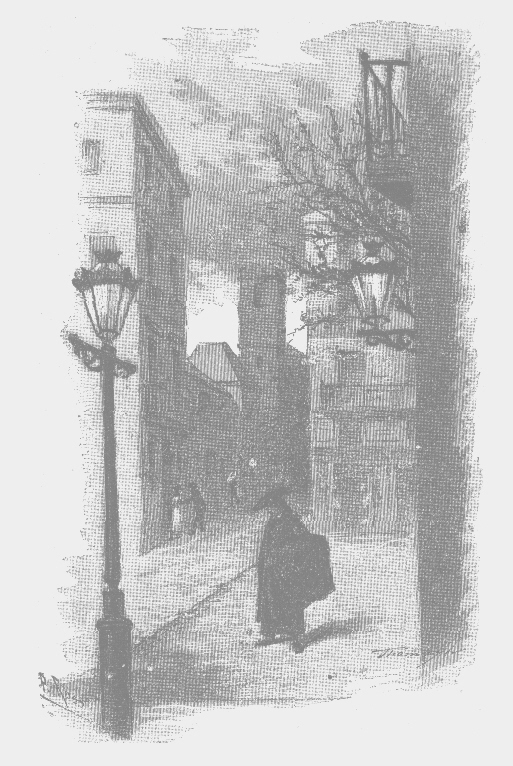

Son las siete de la mañana: llovizna, y hace frío; pero el lector amable espera coger el hilo de algún tenebroso enredo, que ha de asomar por la ventana o saltar por el tejado, y sigue firme en su observatorio, sin más resguardo contra la intemperie que su curiosidad, fijos siempre los ojos en la puerta de la misteriosa casa, a la sazón cerrada.

Suena el ruido de un cerrojo que se descorre: al lector amable le da un vuelco el corazón, y jura y perjura que ha oído también un rumor pavoroso de cadenas, semejante a los que resuenan en los cuentos de encantamientos, cuando se abre el techo para dar paso a la cabeza de un descomunal gigante, que con voz lastimera pregunta por tres veces antes de caer: -¿Caigo o no caigo?... Ábrese por fin la puerta, y aparece un sombrero de teja...

-¡Ya está el torito en la plaza! -se dice a sí mismo el lector amable, refugiándose, sin saber por qué, detrás de una esquina.

El sombrero de teja comienza a salir por grados y en bastante tiempo, porque es muy largo, y a medida que el sombrero avanza, avanza también el pescuezo del lector amable, y se abren más sus ojos: aparece por fin todo el sombrero, y debajo de él una cabeza, y más abajo unos hombros, y luego una sombra negra, y por último, un Jesuita de cuerpo entero, que lleva -¡Virgen Santísima!- debajo del manteo, un bulto de medio metro de largo!!!

Un vapor de la Compañía trasatlántica no puede ser, porque abultaría más; una máquina de coser de Singer, tampoco, porque abultaría menos. El lector amable queda convencido de que aquel bulto misterioso no pertenece a las industrias explotadas por los Jesuitas para aumentar sus ya fabulosos caudales, y sigue discurriendo por el terreno de las hipótesis. Dase al fin una palmada en la frente, capaz de hacerle saltar los sesos, en el caso de que los tenga, y se fija en una de estas dos opiniones, igualmente probables:

-¡O es un secreto de confesión... o es el cadáver de un niño a que han extraído la sangre, para fabricar el elixir de la vida, como los vampiros de Alemania!...

Mientras tanto, el Jesuita se santigua devotamente, al salir, deja cerrada la puerta, y comienza a caminar con los ojos bajos y el misterioso bulto cuidadosamente encubierto bajo el manteo. Es un mocetón de seis pies de alto, con una cara de, viva la Virgen, y una boca de risa, que inspiran al lector amable los más serios cuidados, por aquello del peligro que suelen ofrecer las aguas mansas. Lleva la sotana muy corta, y el manteo aun más corto que la sotana; cosas ambas que preocupan al lector amable, incapaz de suponer temerariamente, que el difunto era más corto: preciso es que aquello signifique algo, como en efecto algo significa, que no acierta a comprender el lector amable25.

Bien quisiera éste seguir los pasos al Jesuita; pero en aquel momento cree distinguir en la primera de las ventanas una luz, que corre cual una exhalación, de la primera a la segunda, y de ésta a la tercera, y de la tercera a la cuarta; y como carece de aquel ojo giratorio que, según opinión de algunos, tienen los habitantes de la luna en la punta del rabo, y no es por otra parte bizco, para mirar con un ojo a la luz que desaparece, y con otro al Jesuita que dobla ya la esquina, se queda clavado en su sitio, sin saber qué partido tomar, como el cazador que, queriendo tirar a dos liebres al mismo tiempo, pierde la pista de ambas.

La calle sigue desierta y la casa silenciosa; poco a poco comienzan a oírse esos mil ruidos de la mañana, que anuncian el despertar de las grandes poblaciones, como los prolongados bostezos del perezoso, que no acierta a arrancarse del lecho. Gritos lejanos de vendedores ambulantes; sonoras campanillas que anuncian a las burras de la leche; ruidos de carros que llevan provisiones a domicilio; graves campanadas que llaman al cristiano a Misa.

Obreros que van al trabajo, mujeres que se dirigen al mercado, devotos que acuden al templo, comienzan a transitar, sin que el lector amable abandone su puesto, ni se desanime tampoco al oír sonar las ocho en un reloj vecino, sin que el Jesuita misterioso haya vuelto a su nido, ni la puerta y ventanas de éste hayan dejado asomar otro dato, que concuerde con aquella sotana corta y aquel bulto encubierto, que han exacerbado, más bien que despertado, la curiosidad del lector amable. Este dato aparece al fin por el extremo de la calle, en figura de una vieja, cuyas trazas de Celestina la hacen digna de ocupar la presidencia de cualquier aquelarre: camina a pie, y no montada en una escoba como el lector amable se figuró al principio, y viene examinando detenidamente las fachadas de todas las casas. El lector amable frunce el ceño y clava en ella su mirada de águila, y al ver que la vieja se detiene ante la puerta de los Jesuitas dispuesta a llamar, deja escapar un significativo -¡Ta, ta, ta!- que revela claramente su vehementísima sospecha de que aquella vieja no es vieja, sino viejo, y este viejo no puede ser sino algún emisario del General de los Jesuitas, que viene disfrazado. Porque justamente a aquella hora llega el tren directo de Francia, y puesto que por todas partes se va a Roma, natural y verosímil es que de Roma se venga por todas partes.

La vieja, sin embargo, parece mudar de opinión repentinamente, y en vez de llamar a la puerta se sienta en el umbral, se acurruca contra el quicio, y deja tiempo al lector amable para hacer sobre su ruin persona todas las suposiciones que su perspicacia le sugiera.

Eacute;ste alarga el cuello cuanto puede, y siente no tener a mano el anteojo de Parsontown, para averiguar si la misteriosa vieja tiene bigotes; porque no es probable que el tal emisario, haya tenido tiempo de afeitarse viniendo de camino, y si en el rostro de la vieja se descubren barbas nacientes, señal cierta y evidente es, de que bajo aquellos mugrientos harapos, se oculta un espía del terrible personaje que designan los francmasones con el nombre de el Papa negro.

De repente se pone la vieja de pie, derecha como un huso: asustado el lector amable retrocede un paso, porque realmente tiene la vieja bigotes y aun barba a lo Coradino, y ve entonces que aparece el Jesuita a lo largo de la calle, y se adelanta hacia la vieja, siempre con los ojos bajos, caminando pausadamente, y con el misterioso bulto escondido debajo del manteo. El Jesuita y la vieja entablan a la puerta de la casa un breve diálogo, que termina sacando aquella del seno una carta bien arrugada, que pone en manos de éste. Ábresele al Jesuita el manteo al extender el brazo para tomarla, y queda descubierto a los ojos del lector amable el misterioso bulto: es un canasto de regular tamaño, en todo semejante a los que se usan para hacer la compra en el mercado. Un ligero movimiento del presunto vampiro inclina el cesto por una punta, y escurriéndose por debajo del manteo, cae al suelo una cosa!... una cosa que eriza los pelos del lector amable, y trae a sus labios una exclamación de horror; una cosa roja, que ha salido del canasto, y que cualquiera tomaría por un colosal pimiento, que si no es riojano merece serlo... -¡Una gota de sangre!!!- exclama el lector amable, sintiendo que toda la suya refluye al corazón; y porque el terror clava sus pies en tierra y paraliza su garganta, no comienza a gritar:

-¡Auxilio!... ¡favor!... ¡socorro!... ¡al asesino!... ¡en el canasto lleva un cadáver!...

Sus ojos extraviados buscan en vano un polizonte, y mientras gira sobre un pie con la velocidad de un anemómetro en día de huracán, el Jesuita se disuelve y la vieja se evapora, quedando tan sólo ante su vista la casa misteriosa, con sus ventanas cerradas como un secreto sin descubrir, y su puerta entornada como una duda sin resolver.

Las horas pasan y ningún polizonte llega; el lector amable vela sin embargo por la seguridad pública, anotando en su cartera los datos que ha recogido, y los que piensa recoger, acerca de aquellos criminales enredos que va desenmarañando su perspicacia. A las once y media, otro dato capaz de resolver la cuadratura del círculo, y dar con las fuentes del Nilo, asoma esta vez por la ventana. Ábrese una de ellas cautelosamente, y asoma la punta de un bonete; una fisonomía torva, cejijunta y de diabólico aspecto aparece debajo, y se retira con rapidez al notar que algunos transeúntes cruzan la calle: vuélvese a asomar pasados algunos momentos, y al ver que la calle aparece entonces solitaria, ata rápidamente un pañuelo blanco a la reja de la ventana, y se retira con presteza cerrando las vidrieras.

-¡Un sudario!... ¡El sudario en que iba envuelto el cadáver! -exclama el lector amable, anotando en caracteres que el temblor hace arábigos, este nuevo descubrimiento.

La noche llega, la lluvia arrecia, y el lector amable sufre impávido el frío y el aguacero, con el lápiz en una mano, la cartera en la otra, y fijos los ojos en aquel paño blanco que pende lacio de la ventana, presentando a su imaginación las huellas todavía impresas de aquel cadáver de que vio él chorrear tan enormes gotas de sangre. Comienzan al fin los vecinos a cerrar sus puertas, y los Jesuitas, marchando siempre en dirección opuesta a la de toda la humanidad, que abre de día y cierra de noche, franquean entonces de par en par su misteriosa puerta: el vampiro de sotana corta aparece en el zaguán, y apaga el moribundo farol, que esparcía en el interior del portal sus lívidos reflejos.

-¡Tinieblas! -apunta el lector amable, tiritando de miedo y no de frío. ¡Región de los murciélagos, hienas, ratas, lechuzas y demás aves nocturnas! El crimen odia la luz y apaga los faroles...

Una racha de viento colado corta su inspiración, provocándole un estornudo capaz de desnucar a un toro, si un toro estornudase, y una punzada reumática le avisa caritativamente desde la pierna derecha, que sin botines de mackintosh no se puede desafiar a la humedad, pérfida aliada de los Jesuitas, que les ha servido más de una vez de agua tofana. Mas aquella puerta cerrada cuando todas se abren, y abierta cuando todas se cierran, promete vomitar paquetes de misterios y manojos de intrigas, que bien valen unas friegas de opodeldoch: y porque la curiosidad del lector amable se ve atraída hacia aquel boquerón negro, con la misma violencia con que el pobre pajarillo a la venenosa boca de la serpiente, queda encadenado a la esquina, por ese irresistible deseo de averiguar lo desconocido, común al filósofo, al polizonte y al impertinente.

Al sonar las once, un coche que parece de alquiler se detiene a la entrada de la calle: un hombre alto, derecho, envuelto en un carrik que le tapa las orejas y le llega a los tobillos, se apea, y atravesando rápidamente la calle, entra sin detenerse ni titubear en la casa de los Jesuitas.

Pasan tres horas, tres horas mortales, en que el lector amable se devana los sesos por concordar aquel paso rápido, aquel aspecto erguido, aquella cierta fosforescencia y olorcillo del otro mundo que cree notar en el nocturno visitante, con lo que ha visto en retratos y leído en biografías de Bismark, Torquemada, Maquiavelo, el gran Copto y la sombra de Nino, y cuando queda ya convencido de que el hombre en cuestión no puede ser otro sino lord Ruthewen, el vampiro de Byron, sale éste con la misma rapidez con que ha entrado, sube al coche precipitadamente, y arranca el vehículo con un galope que recuerda al espantado lector amable, aquella balada popular alemana: -¡Hop, hop! ¡caballo mío!... ¡Tus alas son el crimen; tus herraduras las uñas de Luzbel!...

La puerta de los Jesuitas se cierra, el ruido del coche se pierde a lo lejos, el sereno canta las dos, y las sombras de la noche se van tornando de negras en pardas, de pardas en blanquecinas, sin que el lector amable recoja otro dato. Lo único que coge es un catarro crónico, que le obliga a tomar pastillas del Doctor Andreu, y a ir todos los años a Panticosa, donde en confianza cuenta al doctor, y repite a todos sus comensales, que las criminales intrigas y enredos misteriosos de los Jesuitas, son la verdadera causa de su estado lamentable.

Y no se tenga esto por exageración de parte agraviada; que más de una calumnia levantada a los Jesuitas reconoce menos fundamento que el catarro crónico del lector amable.

Completemos ahora los apuntes recogidos por éste, con algunos datos de nuestra propiedad exclusiva26.

El H. Domingo había hecho una hora de meditación ante el Santísimo Sacramento, siguiendo su distribución ordinaria, y ayudado luego la Misa al R. P. Superior. Después de terminados sus deberes de Marta, comenzó a desempeñar sus funciones de María: puso a hervir un pucherito de agua, para preparar las tres jícaras de chocolate, que servían de desayuno a los tres únicos Padres que a la sazón se hallaban en casa; tomó él por su parte, de pie, en la cocina, una taza de café, bebido, con un pedazo de pan seco, y encubriendo después un canasto debajo del manteo, se fue como todos los días a hacer la compra en el mercado, acariciando una idea que de mucho tiempo antes proyectaba.

Era el 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, Apóstol de las Indias, y Patrón de los misioneros de la Compañía, y el H. Domingo había decidido contribuir a la fiesta, presentando en la humilde mesa de la Comunidad un plato de su inventiva. Porque era el H. Domingo una especialidad en su género: genio atrevido y algún tanto nebuloso; verdadero Goethe de los cocineros, despreciaba los clásicos preceptos de Apicio en su libro de re culinaria, para despeñarse en un océano de salsas románticas, con que pretendía hacer pasar las patatas por faisanes, y las judías por pechugas de pollo; salsas capaces de resistir a todo análisis químico, que debieron de inspirar a Veuillot, huésped por tres días en una casa de Jesuitas, aquella dolorida frase: -O Jésuites! étant ce que vous êtes, que n'avez vous de meilleurs cuisiniers?...27

La pobreza cortaba las alas al genio culinario del Hermano Domingo, y por eso se había fijado tan sólo en unos modestos pimientos rellenos: compró, pues, en el mercado como extraordinario cuatro de éstos, dignos por su tamaño, color y figura de servir de gorro frigio al mismo Washington en persona, y tomó de nuevo el camino de su casa, absorto en combinar los ingredientes del relleno, con esa pureza de intención, con esa santa sencillez propia del alma justa y verdaderamente espiritual, que gana tanto cielo al pie de una hornilla como en lo alto de un púlpito. Encontrose en la puerta con una vieja de malísima catadura, que le preguntó si podría hablar dos palabras con el P. Antonio.

-Su Reverencia estará en el confesonario -contestó el H. Domingo.

La vieja pareció quedar contrariada e irresoluta, y sacando al fin una carta del pecho, la dio al Hermano, suplicándole la entregase al P. Antonio con la mayor urgencia. Domingo le prometió que así lo haría, y entrándose en la casa, dejó la puerta, como tenía de costumbre, un poco entornada.

Mientras tanto, el P. Superior había entrado en su cuarto, con aquel aire entre apresurado y satisfecho, propio del que libre ya de otras ocupaciones, espera entregarse descansadamente a una que le es favorita. Era un hombre de gran viveza, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni joven ni viejo. Sólo una cosa había notable en su fisonomía: la mirada. Una mirada que despedía a veces esos relámpagos de inteligencia que revelan al genio, a veces esos destellos de piedad que denuncian al santo. Porque era aquel Padre cierto famoso publicista cuyas obras corren traducidas en todos los idiomas, guiando a todas las inteligencias; cierto varón ejemplar, que supo resistir a la adulación y despreciar la calumnia, parapetado tras una sola máxima de un libro precioso. -No porque te alaben eres mejor, ni tampoco más vil porque te vituperen. Santa verdad de Pero Grullo, tan difícil de comprender a quien no tiene en el corazón el espíritu entero de ese libro admirable, que lleva por título Contemptus mundi. Desprecio del mundo.

Había en uno de los extremos del aposento, cerca de la ventana, una mesa de verdadero sabio: papeles, folletos, manuscritos, libros antiguos y modernos, abiertos y cerrados, en lenguas vivas y muertas, la cubrían por todas partes, y descollando entre todos aquellos monumentos del saber humano, elevábase en medio ese otro monumento del saber y del amor divino, libro de par en par abierto a todo el que quiere buscar en sus cinco páginas, caminos seguros, dudas resueltas, esperanzas fundadas. -¡Un crucifijo!

El P. Superior se detuvo junto a la mesa el tiempo necesario para sacar su tabaquera y tomar un polvo de rapé: hojeó mientras tanto varias revistas y periódicos llegados el día antes; leyó tres líneas de un artículo alemán que encomiaba su última obra, y murmurando entre dientes: -Antes que me lo dijeras tú, me lo había ya dicho el diablo- los arrojó sobre la mesa, y se puso a hacer su cama, oculta en un rincón, detrás de una cortina blanca. Su Reverencia, a fuer de grande hombre, iba siempre a lo sustancial, y por eso la cama quedó bien pronto arreglada sustancialmente, con los pies más altos que la cabecera, las almohadas torcidas, y la colcha arrastrando por un lado y en alto por el otro, con una notable falta de simetría y de gracia.

Arrodillose después en un reclinatorio de pino sin pintar, sobre el cual se hallaba colgada una estampa del Sagrado Corazón y otra de San Ignacio, y rezó devotamente el Actiones nostras, etc. Entonces dejó escapar un suspiro de bienestar, como quien dice: -¡Ya estamos listos!- y sentándose en un sillón, comenzó a revolver libros y papeles. Poco a poco fuese animando su fisonomía, coloreáronse sus mejillas, y centelleáronle los ojos: entonces cogió la pluma y se dispuso a escribir. Mas antes, tomando una fotografía de la Virgen que se hallaba al pie del crucifijo, le estampó un beso, con la sencillez y gozo infantil con que un niño besaría a su madre, y exclamó en voz alta y vibrante: -Quot grammata scribam, tot laudes tibi persolvo...28

En el mismo momento sonaron dos golpes en la puerta. El pobre P. Superior volvió angustiado hacia ella los ojos, miró luego la blanca cuartilla que le convidaba a escribir sus conceptos, y sin soltar la pluma, dijo al fin pacientemente:

-¡Entre!...

Entró entonces otro Jesuita, joven, pausado en sus movimientos, cuyo rostro reflejaba una extraña mezcla habitual de serenidad y cansancio moral, parecida a la que retrataría el semblante de un ángel desterrado en la tierra. Adelantose pausadamente, con el bonete en una mano, y la carta entregada por la vieja al H. Domingo en la otra. Era el P. Antonio.

-¡Cúbrase, Padre mío, cúbrase por Dios! -exclamó el P. Superior al verle; y con un tonillo apresurado, que revelaba, sin quererlo él, su deseo de terminar pronto, añadió: ¿Qué hay, Padre mío, qué hay?...

El P. Antonio comprendió que llegaba a mala hora, y replicó volviéndose hacia la puerta:

-Si está ocupado V. R...

-¡Oh, no!... ¡digo, sí!... pero no importa... Ese Damirón las cuaja en el aire, y en este momento iba cogiendo el hilo de su ovillo... Se empeña en que la libertad del hombre cesa donde comienza la presciencia divina, y... pero diga, Padre mío, diga...

Y el buen P. Superior miraba desconsolado la cuartilla de papel en blanco, conociendo al mismo tiempo que el ovillo de Damirón se le enredaba de nuevo.

-Hágame V. R. el favor de leer esta carta -dijo el P. Antonio, tendiendo al Superior la que tenía en la mano.

-Léala, Padre mío, léala V. mismo, y me ahorra trabajo, -replicó éste, que luchaba a brazo partido por retener en la memoria todo lo que antes le ofrecía el entendimiento.

-Es de una pobre alma extraviada, que quiere volver al redil -dijo el P. Antonio, comenzando a desplegar la carta.

-¡Pues abrirle de par en par el aprisco! -exclamó el P. Superior con vehemencia. Y como si ya no tuviese otra cosa que hacer, soltó la pluma, se quitó las gafas, y echándose atrás en el sillón, cruzó las manos y comenzó a dar vueltas a los pulgares.

El P. Antonio leyó pausadamente:

«La gracia del Espíritu Santo sea con V. R...».

-¿Eh? -le interrumpió el Superior, haciendo un mohín de extrañeza.

-Que la gracia del Espíritu Santo sea con V. R., -repitió el P. Antonio.

-¡Amén! -dijo el Superior, meneando la cabeza; y tomando un polvo de su tabaquera, añadió: Adelante, Padre mío, adelante.

«Un alma desvalida, prosiguió el P. Antonio, acude a su caridad, suplicándole por los méritos de nuestro adorable Redentor, y de su Santísima Madre, concebida sin pecado, que no desoiga sus ruegos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo ha movido mi corazón, y deseo confesar mis culpas, para lavar mi alma en las saludables aguas del sacramento de la penitencia. Esto me expone, sin embargo, a grandes peligros, porque hace treinta años que el enemigo común del linaje humano me precipitó en las sociedades francmasónicas; y si los sectarios sospechan que he ido a confesarme, comprometiendo sus secretos, me asesinarían sin piedad en la primera ocasión. Por eso, después de pedir auxilio al Padre de las luces, he imaginado un plan salvador, que sujeto a la aprobación de V. R., y que sin duda me ha inspirado el Espíritu Santo, deseoso de salvar mi alma. Mande V. R. que esta noche a las once esté abierta la puerta de su casa, y apagadas las luces del zaguán y la escalera; abra V. R. la puerta de su aposento, que cae frente a frente de esta última, y espéreme allí, también a oscuras; porque así podré llegar a sus pies y confesarme, sin riesgo de que nadie reconozca la persona de este ruin pecador, que se ve acechado por todas partes.

»Le pido, Padre, por las entrañas de Jesucristo nuestro Señor y Dios, que guarde acerca de esto el mayor secreto, y no desprecie estas súplicas de que pende la salvación de mi alma; y si consiente al fin en lo que le propongo, ate un pañuelo blanco en la reja de la segunda ventana de su casa, antes de las doce del día de hoy, 3 de diciembre de 18***».

-Y por toda firma -concluyó el P. Antonio, con la misma calma con que había leído, hay al pie de la carta una cruz.

-Detrás de la cual asoma los cuernos el diablo -replicó el P. Superior con viveza. -¡Sí, Padre mío, sí! -prosiguió con su vehemencia natural, viendo que el P. Antonio le miraba extrañado-, el diablo, que por esta vez quiso hacerlo tan calvo, que se le saltaron los sesos... Porque, mire, Padre mío: un pez de ese calibre, que se arrepiente, da gritos, y sollozos, y hasta rugidos... pero no se expresa en esos devotísimos términos, que parecen dictados por una monja escrupulosa, que va a confesarse de que dijo el gato -¡zape!- con alguna impaciencia... En una palabra, Padre mío: esa carta amanerada no está sentida; luego es falsa...

-¿Pues de quién puede ser entonces?...

-De cualquier bribón que quiere cobrar al Padre Antonio alguna que éste le ha hecho.

El P. Antonio abrió de par en par sus ojos, cándidos y puros como los de un niño, y preguntó afligido:

-¿Pero sabe V. R. de alguien a quien haya podido yo hacer daño?...

-Sí que lo sé, Padre mío, sí que lo sé... Todos los días le está dando malos ratos al diablo... Cada alma que le arranca es una muela que le saca... Figúrese si es verosímil que le haya dirigido una cartita tan devota, por mano de cualquiera de sus secretarios.

-Pero dice tan explícitamente que quiere confesarse...

-Pues claro está, que no ha de decir que le quiere sacar los ojos!... Y si no, vaya atando cabos, Padre mío: usted trae revuelto a todo X*** con sus Círculos de obreros, sus misiones, sus trabajos continuos en las cárceles, en los hospitales, y donde quiera que puede cazar para Cristo una alma, por ruin que sea... Todos los días caen en su confesonario peces del mayor calibre, que iban ya en posta camino del infierno, y ya los periódicos de la secta comienzan a ocuparse del Padre Antonio... Hace dos días, nada más que dos días, -fíjese en esto, y no me diga una palabra de ello-, ha confesado V. a un francmasón moribundo, gran personaje en la secta, a quien Dios nuestro Señor, en sus altos juicios, ha mirado con misericordia en su última hora... Y he aquí que a los dos días, justamente a los dos días, otro masón devotísimo, que conoce palmo a palmo nuestra casa, pues hasta sabe que su aposento de V. cae frente a la escalera, se siente movido por la gracia del cielo a confesar sus culpas con el P. Antonio, a media noche, a oscuras y con las puertas abiertas para poder entrar, y claro está que también salir, sin el menor riesgo... Y todo esto inspirado por el Espíritu Santo... ¡hum!... Mucho tiene que soplar sobre mí el Espíritu Santo, si quiere inspirarme que me trague este anzuelo.

El P. Antonio escuchaba al Superior con los ojos bajos, arrollando la carta entre sus dedos, que temblaban.

-Pero ¿y si es verdad, Padre? -dijo al fin... ¡Lo pide en nombre de Jesucristo!...

Había tal humildad, tal unción, y al mismo tiempo tanta ternura en estas últimas palabras del P. Antonio, que el buen Superior se sintió conmovido.

-Pero, hijo de mi alma -exclamó, saltando del sillón, y acercándose a él con los brazos abiertos como si fuese a abrazarle. Y ¿si es mentira, como presumo?... Y ¿si no es más que un enredo, que acaso hasta ponga en peligro su vida?...

-Y ¿qué importa?, -replicó el P. Antonio, encogiéndose de hombros.

-¡A V., nada!... Pero a mí, y a la Compañía, y a la gloria de Dios, mucho... ¡Claro está! eso de morir con los zapatos puestos, y entrar en el cielo pronto y de un salto, es muy cómodo y muy del gusto del Padre Antonio; pero falta saber si lo será también del de nuestro Señor Jesucristo... Muy santo es morir pronto en la brecha, Padre mío; pero más santo es vivir mucho en la brecha, y morir tarde en la brecha... Acuérdese, Padre mío, acuérdese que la mies es mucha y los operarios escasos, y no se olvide tampoco de que, unida a la prudencia de la serpiente, es como recomienda el Señor la sencillez de la paloma.

-Es cierto, Padre... Pero cuando se trata de la salvación de un alma, preferiría engañarme pensando bien, a acertar pensando mal.

-Distingo, Padre mío, distingo... Engañarse no sacando nada, concedo: engañarse sacando... quizá un hueso rotó, nego, Padre mío, nego.

-Entonces juzga V. R...

-Que no debe pensar más en eso, y esperar las once de la noche durmiendo tranquilamente, que harta falta le hace.

-Está bien, Padre -dijo humildemente el P. Antonio, dirigiéndose a la puerta. Lo dejáremos todo en manos del Señor.

-En buenas manos lo deja, Padre mío, en buenas manos lo deja -contestó el Superior, acompañándole. Con que no piense más en eso, y cuidese mucho, Padre mío, que está muy desmejorado, y tanto trabajo le agobia... El trabajo ha de tomarse según la medida de la santa discreción, y no se acuerda mi carísimo Padre de que por tres veces ha arrojado ya sangre por la boca...? ¿A que no sigue tomando la leche por las mañanas?

-¡Sí, Padre, sí!... -¡Si me lo mandó V. R.!

-Pues leche, Padre mío, leche hasta que yo diga basta; que tomada por obediencia, le criará fuerzas y gracia de Dios.

El P. Antonio salió de la estancia, y el Superior permaneció un momento junto a la puerta, con la mano en el picaporte.

-¡Es un santo! -decía entre dientes, volviendo a su asiento; pero le chorrea todavía el agua del bautismo, y ni aun en esa carta encuentra malicia.

Mientras tanto, el P. Antonio había entrado en la capilla: era ésta una pequeña pieza cuadrada, tapizada de damasco carmesí. En el altar, sobre un pedestal de mármol, y debajo de un elegante doselete, había una imagen de talla del Sagrado Corazón de Jesús: a sus pies estaba el tabernáculo de plata, y una lámpara, también de plata, ardía ante él pendiente del techo. El P. Antonio se arrodilló en un reclinatorio que había al pie del mismo altar, y apoyando la frente en ambas manos, se quedó inmóvil.

Era el P. Antonio, una de esas almas que para honra de la humanidad cría Dios, y conserva con harta frecuencia en el huerto cercado de las órdenes religiosas: modelos admirables de obediencia, castidad y desprendimiento, que sirven de para-rayos a la cólera divina, en medio de esos tres grandes vicios del mundo, soberbia, lujuria y avaricia, que sin cesar la provocan: almas privilegiadas, cuyo candor celestial no deslustra nunca la perspicacia de su entendimiento; que sin salir jamás de los santos limbos de la infancia, llegan a la ancianidad cargadas de saber y de experiencia, y se presentan al fin ante el tribunal divino cubiertas con el sayal de la penitencia, y llevando en las manos el lirio de su inocencia!...

Parecíale entonces al humilde religioso, que había insistido demasiado al mostrar su deseo de hacer bien al autor de la carta anónima; creía haber tardado en rendir su juicio propio al de un Superior que representaba en el orden sobrenatural la persona de Cristo, y era en el natural un varón de consumada santidad y prudencia. Impedíale, por otra parte, su modestia encontrar en la inspiración divina la causa de aquel movimiento de celo, y atribuyéndolo a su orgullo mal domado, humillábase ante Jesucristo pidiéndole con lágrimas en los ojos que no impidiese su soberbia el bien de aquella alma en realidad arrepentida, o verdaderamente malvada y astuta.

Mientras tanto, el P. Superior se agitaba en su asiento, afanándose en vano por hilvanar de nuevo sus argumentos contra Damirón y su sistema: faltábale siempre el término medio, y en la cuartilla todavía en blanco, que tenía delante, parecíale ver en su lugar aquella carta anónima que acababa de oír, y aquella insistencia del P. Antonio, que, por modesta y respetuosa que fuese, era siempre extraña en aquel religioso, cuya humildad encontraba toda opinión más autorizada que la suya; cuya obediencia le hacía adivinar y seguir a ciegas el mero deseo de los Superiores; cuya pureza de intención le impulsaba siempre, aun en los eventos más sencillos de su vida religiosa, por razones puramente sobrenaturales.

-¡Preciso es que el Señor le inspirase su insistencia! -exclamó al fin soltando la pluma por cuarta vez. La carta es inverosímil, pero puede ser verdadera; y ¿quién sabe si querrá el Señor sacar de aquí algo?... ¡Jesús! ¡si fuera inspiración de Dios su insistencia!... ¡Si con mi prudencia de tejas abajo la hubiera yo impedido!... ¿Quién sabe si habré estorbado la salvación de un alma?... ¡Jesús! ¡Jesús! ¡no lo permita Dios!... ¡Qué ligereza la mía, qué soberbia!... ¡Impedir lo que puede ser inspiración divina, sin consultarlo con Dios; sin guiarme más que por esa prudencia cobarde del tibio, que encuentra siempre exagerado el celo del fervoroso!... ¡Ay, Dios mío! ¡qué bien merezco que me llamen sabio los hombres!... ¡los hombres, que a vos os llamaron loco!...

Y mientras esto pensaba el buen P. Superior, habíase levantado y paseaba inquieto por el cuarto, acabando al fin por dirigirse a la capilla: allí vio al P. Antonio tan absorto en sus pensamientos, que no notó su llegada. El Superior se arrodilló calladamente en un rincón, y comenzó a golpearse el pecho.

-¡Señor! -decía- por los méritos de aquel, perdona a éste, y no le niegues tus luces.

Media hora permanecieron ambos religiosos ante Jesús Sacramentado, achacándose cada cual a sí mismo una culpa que en ninguno de ellos existía, mirándose en ese espejo divino de la oración, que ahuyenta los temores, aleja los intereses, desvanece las preocupaciones, enfrena la pasión, desenmascara el sofisma, y pone ante los ojos clara y brillante la base en que se ha de fundar todo juicio recto, el principio que ha de regular toda obra santa: la voluntad de Dios y su mayor gloria.

Clara debieron de conocerla ambos religiosos, cuando al levantarse el P. Antonio, se dirigió también el Superior a la puerta, y ofreciéndole agua bendita en la punta de los dedos, le dijo:

-Ponga el pañuelo, Padre mío, -ponga el pañuelo.

El P. Antonio le miró con una expresión indecible de sorpresa y de alegría.

-Sí, Padre mío, -póngalo... Por supuesto, que no se lo mando... se lo permito, si quiere... si no teme...

-¿Temer? -exclamó enérgicamente el P. Antonio. -Dominus, protector vitae meae, a quo trepidabo?...29

-¡Es cierto! -replicó el Superior bajando humildemente la cabeza; quem timebo?:..30

A las diez tocó el Hermano Domingo, como todas las noches, la campana que anunciaba a los religiosos la hora del descanso. El Superior había mandado al tercero de los Padres que en la casa residían, que no se acostase, y permaneciese en su aposento pronto a acudir a cualquiera voz o ruido extraordinario. Llamó luego al Hermano Domingo, y ordenole abrir de par en par la puerta de la calle, y bajar las luces del zaguán y la escalera, sin apagarlas del todo: el Hermano obedeció sin manifestar la menor extrañeza, y fue luego a arrodillarse a la capilla, según la orden que del Superior había recibido. Entonces vio a éste sentado en un rincón cercano a la puerta, con las manos metidas en las mangas e inclinada la cabeza.

Hallábase la capilla formando un ángulo recto con la habitación del P. Antonio, y daban ambas piezas a una estrecha antesala en que desembocaba la escalera. Podía, por lo tanto, percibirse desde cualquiera de ellas todo ruido extraordinario que en la otra resonase, sin que fuese posible oír de modo alguno lo que dentro se hablaba. El P. Antonio había colocado una estampa de papel del Sagrado Corazón al pie del crucifijo que pendía sobre su reclinatorio; la puerta del aposento estaba abierta de par en par; ardía sobre la mesa un quinqué de petróleo, y el religioso, pausado y sereno como siempre, paseaba de arriba abajo rezando el rosario.

Al sonar las once, se oyeron en la escalera pasos rápidos y firmes: el P. Superior se arrodilló entonces, y mandó al Hermano entreabrir un poco la puerta de la capilla. El P. Antonio bajó rápidamente la luz del quinqué, y fue a sentarse en un sillón, al lado del reclinatorio. Resonaron al fin aquellos pasos en la estrecha antecámara, y a los débiles reflejos de la luz medio apagada, pudo el P. Antonio distinguir la sombra de un hombre de elevada estatura, que penetraba en el aposento cerrando detrás de sí la puerta.

Diez minutos después, de repente, y sin que le precediese rumor alguno, sonó un tiro dentro del aposento. El Padre Superior se lanzó de un salto a la puerta, y sacudiéndola violentamente, gritaba:

-¡Padre Antonio!... ¡Padre Antonio!

Acudió a estos gritos desalado el otro Padre; y el Hermano Domingo, sin inmutarse ni decir palabra, dio luz a la lámpara de la antesala, y echó la llave a la puerta de la escalera. Entreabriose entonces la del cuarto del P. Antonio, y asomó el rostro de éste, pálido, pero sereno como siempre.

-¡No es nada, Padre! -dijo en voz baja. ¡Retírese por María Santísima!...

-¡De ningún modo! -exclamó el Superior empujando la puerta; mas el P. Antonio le cogió fuertemente por un brazo, y le dijo con tal acento, que el Superior no se atrevió a insistir.

-¡Por las llagas de Cristo!... -Retírese, Padre... ¡no estorbe un prodigio de Dios!

Los tres religiosos volvieron de nuevo a la capilla y se arrodillaron a la puerta, con el oído atento y llenos de sobresalto. Pasó entonces más de una hora sin que se oyese rumor alguno. Inquieto siempre el Superior, levantose de nuevo y se acerco calladamente a la puerta; mas retirose en seguida. Había oído el rumor de sollozos entrecortados, y el suave cuchicheo de dos personas que hablaban en voz baja.

Al entrar el hombre en la estancia, viole el P. Antonio con algún recelo cerrar la puerta tras sí, echando el cerrojo por dentro. Arrodillose después en el reclinatorio, y en voz baja, pero inteligible, comenzó a rezar el Confiteor. Entonces extendió el Padre la mano para bendecirle, y dijo aquellas palabras: Dominus sit in corde tuo, et in labiis tuis, ut rite confitearis omnia peccata tua31.

Mas en el mismo instante alargó aquel hombre una mano sin variar de postura, y agarró al Jesuita por el cuello: al mismo tiempo sacó, de debajo del carrik que le cubría, un puñal y una pistola, y apuntándole esta última al rostro, dijo en voz baja:

-¡Si te mueves, te pego un tiro!

El P. Antonio se quedó aturdido: aquella mano que le apretaba la garganta como una tenaza, le impedía pronunciar palabra, y extendió maquinalmente las suyas para apartarla.

-¡Quieto! -dijo el hombre, dándole tan brutal tirón, que le arrancó tres botones de la sotana; y acercando su rostro al del Jesuita, sin cesar de apuntarle, preguntó:

-¿Dónde están los papeles que te dio H*** hace dos días?

El P. Antonio hizo un esfuerzo para contestar, y el hombre aflojó un poco la mano.

-Nadie me ha dado papeles -dijo entonces con voz sofocada.

¡Embustero! -exclamó el hombre, golpeándole la cabeza contra la pared. ¡Antes de morir te entregó un paquete de cartas!

-Eso no es cierto -replicó el Jesuita, que iba ya recobrando su calma.

-¡Ladrón, hipócrita! -rugió el hombre, poniéndole en las sienes el cañón de la pistola; ¡si no me las das mueres!

-¡Ni las tengo, ni aunque las tuviera las daría! -replicó el Jesuita con firmeza.

El hombre lanzó una especie de rugido de rabia, y agarrándole por los cabellos, le bajó la cabeza para hundirle el puñal por la cerviz.

-¡Espera! -gimió con angustia el Jesuita.

El hombre creyó que el terror le hacía sin duda ceder, y se levantó, soltándole del todo. El P. Antonio se puso también de pie, y extendió hacia él sus manos temblorosas.

-¡Diez minutos, por Dios! -le dijo. Cinco minutos para hacer un acto de contrición... para encomendarme a la Virgen Santísima, que es mi madre... ¡y tu madre también, desdichado!...

El hombre retrocedió un paso sorprendido; y cual si aquel bendito nombre hubiera despertado en él la vergüenza, la duda y la amargura, murmuró con un acento en que todo esto se hermanaba:

-¿Mi madre también?...

-¡Sí! -respondió el Jesuita, que notó la emoción del miserable. ¡Tu madre también!... ¡y la mía, y la de Cristo, que te pedirá cuenta del crimen que vas a cometer!...

El hombre pareció agitarse en la oscuridad como si patease de rabia, y empujó rudamente a su víctima en el reclinatorio, diciendo:

-¡Reza cuanto quieras!... ¡pero calla!... ¡calla!...

El P. Antonio cayó de rodillas en el reclinatorio, y apretó contra su pecho la imagen del Sagrado Corazón, con la fe, con el amor y la esperanza del justo que se dispone a morir... Tan sólo Dios puede explicar lo que sucedió entonces: es lo cierto, que mientras el Jesuita oprimía contra su corazón el Corazón Sagrado de Cristo, y a dos pasos de la muerte, le ofrecía la vida que iba a perder, por el perdón del asesino que se la arrancaba, el furor de éste se apagó cual una tempestad a que faltan de repente los vientos que la desencadenaron; abriéronse sus ojos hasta desencajarse, como si la mansedumbre del religioso le pareciese cosa sobrenatural; y la gracia de Dios, traspasando en aquel momento su corazón de hierro, trajo a sus labios uno de esos sollozos que llenan de júbilo al cielo, porque anuncian que un pecador vuelve a la casa de su padre. Este sollozo llegó a oídos del P. Antonio, y creyendo que ya su verdugo le avisaba para morir, levantose blanco cual un sudario, pero perfectamente tranquilo. Vio entonces que lejos de herirle el asesino dejaba caer al suelo el puñal y la pistola, y echando atrás la cabeza, y llevándose ambas manos a los ojos, exclamaba con voz sorda:

-¡Padre, perdón!... ¡perdón por María Santísima!...

Un tiro escapado de la pistola al caer, resonó al mismo tiempo, y a poco se oían los gritos del Superior y los golpes que en la puerta daba. El P. Antonio permaneció un momento inmóvil, sin saber qué partido tomar: el hombre se había abrazado a sus rodillas gimiendo angustiado:

-¡Padre, por María Santísima no me pierda, que tengo diez hijos!...

-¡Hermano de mi corazón! -exclamó el Jesuita, levantándole en sus brazos. ¡No temas!... ¡que yo te pondré en salvo!... ¡te lo juro!

El hombre se dejó caer como una masa inerte en el reclinatorio, y entonces fue cuando el P. Antonio entreabrió la puerta para alejar al Superior. Al verse de nuevo solos, el Jesuita extendió maquinalmente la mano hacia el quinqué para levantar la luz: detúvose, sin embargo, por un movimiento de delicadeza, recordando el secreto que a aquel hombre le convenía guardar con respecto a su persona. Mas adivinando éste el pensamiento del religioso, la levantó él mismo de un golpe, y arrancando la pantalla y tirándola lejos de sí, exclamó con violencia:

-¡Míreme cara a cara, Padre!... ¡así verá qué rostro tienen los asesinos! Y arrojando al suelo una gorra de pieles que traía, rompió a sollozar.

Era un hombre de alta estatura, seco, de color cetrino, cuyas espesas cejas ocultaban casi por completo unos ojos negros y vivos, que asomaban en el fondo de sus órbitas hundidas como dos víboras a la entrada de sus madrigueras: llevaba barba sin bigote, y sus cabellos grises le colgaban en lacios y despeinados mechones. Un carrik gris le cubría por completo, y conocíase que iba por debajo de él perfectamente armado. El P. Antonio lo estrechó de nuevo en sus brazos, y con suaves palabras de perdón y de confianza consiguió al fin tranquilizarlo. Entonces aquel hombre desalmado, que aun en medio de las profundas y santas emociones que le agitaban dejaba escapar soeces interjecciones que revelaban la inveterada costumbre de usarlas en su lenguaje, refirió al Jesuita la historia de la infernal trama que contra él habían urdido las logias. La cristiana muerte del jefe de ellas en brazos del P. Antonio las había alarmado: suponían que le habría revelado al morir los criminales manejos en que antes había tomado parte, y resolvieron asesinarle para asegurar con su muerte el secreto de sus planes. Las cartas que le había reclamado no existían: era un ardid de que se había valido para aterrarlo, y obligarle a confesar por sorpresa si poseía algunos documentos. La pistola era sólo para amenazarlo y defenderse en caso de apuro: la muerte había de dársela en silencio, hundiéndole el puñal de cierto modo particular por la articulación de la cerviz, y huyendo luego en un coche, guiado por otro masón que le esperaba al extremo de la calle. Habíase él mismo ofrecido a llevar a cabo el asesinato, por el rencor que guardaba a los Jesuitas desde que, bajo la dirección de uno de ellos, había profesado en un convento la mayor de sus hijas, sin que pudiesen apartarla de su vocación ni ruegos ni amenazas. Los datos acerca de la distribución de la casa, número y costumbres de los Padres que la habitaban, los había proporcionado otro masón, cuyo nombre dijo: era una persona sumamente conocida, que visitaba a los Padres con frecuencia, pertenecía a varias cofradías, y confesaba a veces con el P. Antonio. Esto horrorizó más al Jesuita que el mismo crimen del otro miserable. También se había confiado a aquél la redacción de la carta, encargándole le diese cierto tinte devoto, cuya exageración fue justamente lo que despertó las sospechas del P. Superior. Cómo había desistido de su crimen, en vano procuraba explicarlo el desgraciado: decía que, sin saber por qué, sintió el corazón hacérsele pedazos al ver al Jesuita arrodillarse en el reclinatorio sin proferir una queja, y que la imagen de su hija querida se le representaba en aquel momento arrodillada también ante un altar, pidiendo al Señor la salvación de su alma.

-¡Ella, ella es la que me ha salvado! -decía el infeliz, escondiendo entre sus manos su desencajado rostro, y dando rienda suelta a unas lágrimas que quizá no acudían a sus ojos desde los lejanos días de la infancia.

El P. Antonio aprovechó estas palabras para despertar en aquel hombre la idea que deseaba: díjole que los deseos de su hija no quedarían satisfechos si no lavaba su alma en el tribunal de la Penitencia; y con ese tacto y esa destreza que el Espíritu Santo infunde al hombre de Dios que se pone en sus manos, fuele poco a poco elevando de lo humano a lo divino, de lo terreno a lo sobrenatural, del amor de padre al dolor del pecador contrito, consiguiendo al fin que allí mismo, sin dilación de ningún género, confesase a sus pies todas las culpas de su vida entera. Ofreciose a ayudarle, y le ayudó en efecto, a hacer el examen de conciencia; y dos horas después el pecador se levantaba limpio, y la víctima vestía al verdugo, en nombre de Jesucristo, la blanca estola de la gracia!

Entonces le preguntó el P. Antonio, cómo pensaba escapar de las asechanzas de las logias. El hombre no pareció preocuparse mucho.

-Por ahora -dijo- el mismo coche que me espera me pondrá en salvo; después, ya buscaré medio de salir para siempre de compromisos... Lo único que le pido es, que procure por dos días no mostrarse para nada en público.

El P. Antonio prometió que así lo haría, y bajó con él la escalera acompañándole hasta la puerta: desde allí escuchó el rumor de sus pasos, que se perdían a lo lejos, y oyó el ruido de un coche que arrancaba a galope.

Jamás supo el P. Antonio quién era aquel hombre, ni volvió nunca a tener noticias suyas. Tan sólo a los tres meses recibió un paquete que le enviaban de Liverpool: en él venía una especie de gran medalla dorada y un pergamino. Consistía aquélla en una escuadra y un compás cruzados en forma de rombo, y pendía de una rica cinta de seda azul, que sirve hoy de lazo a la llave del sagrario en cierta iglesia de la Compañía. El pergamino, con diversos sellos y dos matices de tinta, azul y negro, traía rascados los nombres propios y las fechas32; se encuentran al presente sobre la mesa de quien escribe estas líneas, y dice de esta manera:

(Por el reverso).

| (Anónimo) | ||

|

|

En una de las calles más solitarias de Z***, hermosa y rica ciudad de Andalucía, hallábase situada una casita, cuyo humilde portal coronaba un escudo guarnecido de castillos y leones, rematado por una corona real; debajo de esta noble enseña, que imponía respeto, leíase este caritativo letrero, que conmovía el corazón:

ESCUELA GRATUITA DE MARÍA INMACULADA.

Porque si el que practica la grande obra de misericordia de enseñar al que no sabe, recoge en el cielo copiosos frutos, no los proporciona escasos al pobre a quien da una educación, que es en él manantial y raíz de la vida laboriosa y honrada.

Después de atravesar un pequeño patio y subir una no muy ancha escalera, llegábase a una puerta coronada a su vez por un cuadro con marco de caoba, en que se leían estos versos, escritos con unos floreos que colocaban a su autor en parangón con Iturzaeta:

|

Aquella puerta daba entrada a la clase, salón largo y proporcionadamente ancho: a la izquierda, a la derecha y a los pies, veíanse bancos con sus carpetas para escribir, en el testero, una tarima; sobre ella, una mesa, una silla que ocupaba el maestro, y colgado de la pared un cuadro de la Purísima Virgen, bajo un dosel de percalina celeste. Sobre los bancos de la izquierda había un cartelón en que se hallaba escrito con colosales letras, Roma; sobre los de la derecha se leía Cartago, y sobre los del fondo veíase otro tercer cartel con este letrero: Ínsula Asnaria. Colgaba de un clavo sobre el bando romano, una corona de laurel, digna de ceñir las sienes del mismo Augusto; y frente por frente de ella, una cabeza de asno, hecha de cartón, extendía sus descomunales orejas, como si cobijase al bando cartaginés, sobre que se hallaba.

Los alumnos que tenían su asiento en el lado de Roma, luchaban de continuo con los del pabellón cartaginés, y al fin de la semana el bando vencedor conquistaba la corona de laurel y los elogios del maestro, quedando para el vencido las censuras de aquel y la cabeza de asnos. Los desaplicados, tanto del uno como del otro bando, eran desterrados a la Ínsula Asnaria, especie de lazareto donde guardaban cuarentena aquellos apestados intelectuales.

Este sencillo y curioso método de enseñanza, que despertaba de una manera pasmosa la emulación de los muchachos, era el que empleaba en su humilde templo de Minerva, D. Justo Cucaña, maestro, hacía treinta y cinco años, de la escuela gratuita de María Inmaculada.

Veíanse representados en aquel modesto recinto los dos crepúsculos de la vida: por un lado la niñez, crepúsculo de la mañana, ligera como los pájaros, bulliciosa como una fuente, alegre y risueña como todo lo que empieza, por otro el de la tarde, D. Justo, pesado como el que lleva sobre sí la carga de la experiencia, silencioso como el que conoce el valor de las palabras, serio y triste como todo lo que se acerca a su fin. Pero dentro de aquellas humildes paredes formaban un sólo cuerpo el viejo y los niños, la alegría y la tristeza, el silencio y el bullicio, el eco de la cuna y el preludio de la tumba: así era que al rezar la Salve a la Virgen, que como prólogo de las explicaciones abría diariamente la clase, mezclábase la cascada voz de D. Justo con las argentinas de sus discípulos, y ambas oraciones subían al cielo apoyándose la una en la otra, como si la inocencia sostuviese a la virtud cansada, y ésta guiase a aquella, que es ciega y nada ve.

Así pasaban los días de D. Justo, uniformes y tranquilos como un estanque de aguas claras; pero al estallar la revolución de setiembre de 1868, el inofensivo maestro de escuela fue señalado como un peligroso reaccionario, por no haber colgado su balcón en señal de regocijo con la colcha colorada que solía poner en las fiestas del Corpus y de la Purísima, titular de la escuela, y por fomentar en sus discípulos las rancias ideas tradicionalistas, narrándoles de continuo el diálogo que había sostenido el año veinte con S. M. el rey D. Fernando VII.

Hallábase D. Justo en Madrid, y deseoso de conocer al monarca, fue un sábado a la Salve de Atocha, adonde, según la tradicional costumbre, asistía la Corte. Colocado D. Justo junto al mismo coche regio, hacíase todo ojos para contemplar a la salida al Rey de las Españas. Al poner Fernando VII el pie en el estribo, miró al cielo encapotado, y dijo a un gentil hombre:

-Me parece que nos va a llover...

Don Justo alargó entonces al monarca su colosal paraguas de algodón encarnado, y dijo respetuosamente:

-Si su Real Majestad quiere aceptar el paraguas del más fiel de sus súbditos...

El Rey se echó a reír, y le contestó entrándose en el coche:

-Gracias, amigo; sentiría que V. se mojase.

-Ved aquí, hijos míos, añadía D Justo enternecido, cada vez que por amanecer nublado encontraba ocasión de referir esta historia a sus discípulos; ved aquí el amor que nos tienen nuestros monarcas... El Rey de España y de sus Indias me llamó su amigo, y no permitió que yo me mojase!...

Era D. Justo bastante feo: su rostro formaba una continuación de ángulos agudos, y por donde quiera que se le miraba parecía vérsele de perfil. Su cabeza calva en la parte superior, había pedido auxilio a los pelos de la nuca, que encaramados sobre la frente y las sienes, formaban tres vistosos pompones, semejantes a las potencias de un Niño-Dios.

Su traje diario nada notable ofrecía; pero en las grandes solemnidades sacaba D. Justo un frac híbrido, que mostraba las calvas debidas a los años y al cepillo, con el mismo noble orgullo con que muestra un hidalgo sus amarillentos pergaminos; venerable antigüedad que había sufrido, al filo de tijeras y al hervor del palo de campeche, todas las metamorfosis de Ovidio, y acerca de la cual corrían en el barrio tradiciones de cuya autenticidad no respondemos, por ser tan difícil poner en claro la verdad de estos hechos en la hiperbólica tierra de Andalucía. Decíase que un inglés excéntrico había ofrecido por aquel frac fósil más de quinientas libras esterlinas; pero D. Justo, que consideraba la ingratitud, como hija del interés y de la vanidad, propia sólo de almas bajas y ruines, rechazó indignado las proposiciones del hijo de Albión, y bautizó a su querida prenda, teniendo en cuenta todos los oficios que había desempeñado, con el honorífico nombre de capi-levi-frac.

Un gran triunfo estaba reservado para D. Justo: al dar su mano de esposo a doña Tomasa Cordero, poco después de su amistoso diálogo con el señor rey D. Fernando VII, el Himeneo y el Amor cerraron el templo de Jano, y en unión de la Concordia fueron a reinar pacíficamente bajo el humilde techo de la escuela gratuita de María Inmaculada. Después de treinta y cinco años de matrimonio, habíanse identificado ambos esposos en ideas, en sentimientos y hasta en instintos; pero a medida que sus almas se fundían en una sola, sus cuerpos alejábanse progresivamente, hasta ofrecer un notable ejemplo de la poderosa ley de los contrastes.

Don Justo, alto, seco, delgado, era llamado en el barrio, El Cuarto Ayunar. Doña Tomasa, pequeña, encarnada, rolliza, tan sólo era designada con el nombre de La Pascua Florida.

Pero tanto bajo el sumido pecho de D. Justo, como bajo el abultado de doña Tomasa, latía uno de esos corazones a que la humildad oculta su propio mérito; que son buenos por instinto, porque la bondad es su atmósfera; que son heroicos sin esfuerzo, sin violencia, sin darse cuenta de ello, sin pasiones que vencer, porque allí no corren vendavales, sino la brisa que en la primavera hace nacer las flores, y en ellos produce los sentimientos de piedad más dulces, las obras de caridad más grandes, los sacrificios en pro de otros, que entre los hombres no tienen premio ni recompensa, porque los sublima el silencio, pero que de Dios merecen, no coronas de soberbios laureles que se secan, sino de suaves siemprevivas que no se marchitan nunca!...