Había pasado un año, y vuelto a llegar la Noche-Buena, con esa inalterable regularidad del tiempo, cuyo impasible paso deshoja hoy las alegrías de ayer, y seca mañana las lágrimas de hoy... Muchas se derramaban aquella noche en el palacio de los Marqueses: los criados andaban de un lado a otro tristes e inquietos; numerosas visitas entraban y volvían a salir, por no encontrar en aquellos salones desiertos quien las recibiera, ni atreverse tampoco a penetrar en aquella risueña alcoba de Alvarito, en que se habían entronizado entonces el dolor y la muerte. El niño se hallaba agonizando: su padre, aquel hombre robusto y valiente, de corazón de acero y miembros de hierro, a quien jamas doblegó temor alguno, yacía anonadado, sin movimiento, tendido en un sofá, sin dar otra señal de vida, que estremecimientos nerviosos y sollozos convulsivos. La Marquesa, por el contrario, parecía encontrar fuerzas en la misma inmensidad de su dolor: serena al parecer, enérgica, sin haberse movido en tres días consecutivos del lado de su hijo, ni aun para tomar alimento, le oprimía entonces entre sus brazos, envuelto en una manta de borras de seda, y expiaba sin cesar el rostro cadavérico del niño, que parecía sumido en un letargo, precursor sin duda de la muerte. A su lado estaba la Baronesa Inés, sentada junto a la camita vacía, sobre la cual se hallaban esparcidos multitud de juguetes, con que en vano habían intentado distraer al inocente enfermo. De cuarto en cuarto de hora entraban dos médicos en la estancia, y después de reconocer al niño, se alejaban haciendo tristes augurios.

A las once y media tomó la Baronesa un vaso que contenía una medicina, y se puso de rodillas junto al niño, para hacerle tomar una cucharada que había recetado el médico. Su madre le movió dulcemente.

-¡Alvar!... ¡Alvarito! -le dijo, con tan suave voz, que parecía una caricia.

Mas el niño no contestaba ni se movía, y su fatigosa respiración se asemejaba siempre a un quejido continuo. Angustiada la Marquesa acercó sus labios al oído del niño, y repitió en voz más alta y más temblorosa.

-¡Álvaro!... ¡hijo mío!... ¿No me oyes?... ¿Quieres a tu madre?... ¿Me quieres?...

El niño abrió los ojitos, y la miró fijamente sin contestar: alzó luego su manita enflaquecida, y acarició con ella aquellas mejillas pálidas por el insomnio, que se inclinaban sobre su rostro: después la dejó caer extenuado, y volvió a cerrar los ojos.

La Baronesa intentó entonces introducir en su boca la cuchara: mas de tal manera se habían encajado los dientecitos del niño, que fue imposible hacerle tragar aquella medicina, que era ya la última esperanza. La Baronesa se echó a llorar, y llamó entonces a los médicos; el más anciano había salido, y el otro le dijo en voz baja:

-Es inútil: no tardará una hora en llegar la agonía.

De allí a poco sonó una campanada, y luego otra y después otra, hasta sonar doce, anunciando que el Niño-Dios bajaba del cielo, a traer paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Un extraño fenómeno se operó entonces en aquella estancia: el Marqués se incorporó pálido como la muerte: su mujer apartó del niño sus ojos extraviados, para tender en torno suyo una mirada medrosa: la Baronesa dio dos o tres pasos sin dirección fija, mirando a todas partes aterrada... Hubiérase dicho que ALGO que no era de este mundo había cruzado en aquel momento la alcoba, infundiendo en los presentes ese misterioso terror que pega la lengua al paladar y eriza los cabellos; ese pavor divino, que despierta siempre en el alma, todo lo que es sobrenatural y milagroso. Una convulsión terrible agitó al mismo tiempo el cuerpecito del niño, y oyosele gritar distintamente:

-¡Me muero!... ¡Mamá, me muero!... ¡El Niño me trae la almohadita!...

La Marquesa se levantó, como movida por un resorte, pálida, rígida como un muerto, y exclamó tendiendo el niño a su prima.

-¡Tenlo!

-¿Pero qué haces? -exclamaba aquélla espantada.

-¡Tenlo, te digo! -repitió la madre con un acento, que no parecía humano; y dejando al niño en brazos de la Baronesa, salió rápidamente del cuarto, entró en el oratorio, cogió aquella almohadita de Alvarito, que un año antes había colocado ella misma bajo la cabeza del Niño-Divino, y volviendo apresuradamente a la alcoba, reclinó en ella a su hijo moribundo.

-¡Álvaro! ¡Álvaro! -decía, rodeando un brazo al cuello de su marido, y arrodillándose, abrazada a él, junto a la camita del niño... ¡Si Jesús no lo salva, nos quedamos sin hijo!...

Reinó entonces un silencio, que a veces interrumpía un sollozo, y dejaba oír siempre la angustiosa respiración del niño: poco a poco aquel estertor fuese haciendo menos fatigoso: una hora después era sólo agitado, y al amanecer, cuando los primeros reflejos del alba iluminaron el rostro del niño, blanco cual un jazmín cortado a la mañana, era su respiración la de un sueño tranquilo.

Entonces entró el más anciano de los médicos, y preguntó, después de examinar al niño, si había tomado la medicina. La Baronesa se la mostró con el dedo, intacta en el vaso.

-Pues entonces -dijo el anciano, moviendo la cabeza-, el Niño-Jesús es quien le devuelve a V. su hijo.

La Marquesa extendió los brazos, y lo que no había logrado el dolor, lo pudo la alegría: lanzó una especie de gemido, y cayó sin conocimiento al pie de la cama de su hijo.

Aquella noche de Navidad impresionó tanto a la Baronesa, que jamás volvió a dar en su casa Misas del Gallo. Entreteníase con su prima en preparar la canastilla para el Niño-Jesús, y acudía con todos sus hijos a presenciar y tomar parte en aquella santa costumbre, tan antigua en su familia.

Las revistas de salones lamentaban el eclipse de aquella brillante estrella, y el hogar de sus hijos recobraba el santo calor de su corazón de madre. Mas no por ser madre excelente dejó de ser gran señora, ni necesitó tampoco para convertirse en perfecta cristiana, pasar todo el día rezando en la Iglesia, envuelta, como cierta ilustre dama teme, en un manto largo, largo, largo...

AL EXCMO. SR. D. XAVIER LÓPEZ DE CARRIZOZA Y DE GILES, MARQUÉS DE CASA-PAVÓN

Querido Xavier: Estas páginas encierran un jirón de la gloria de tus abuelos, arrancado por mí al polvo de los siglos. Quince años hace que me ayudaste a encontrarlas en el rincón de un archivo: por eso al publicarlas de nuevo pongo al frente tu nombre, como un testimonio de nuestra antigua amistad que durará siempre, y un recuerdo de nuestra primera juventud que no volverá nunca.

LUIS COLOMA, S. J.

Orduña, 7 de febrero de 1886.

|

| (Crónica rimada de Alfonso XI) | ||

En aquellos tiempos de grandes virtudes y grandes vicios, pero que tan rara vez, conocieron ruindades ni mezquinas pasiones; cuando el Rey Sabio acorralaba la morisma y aún no lloraba sus querellas, aparece en la historia el Jerez cristiano y caballero, como el terrible vigía de la frontera, ceñido de murallas, coronado de laureles sangrientos, enarbolando una cruz, y cobijándola con un pendón, sobre el que los siglos y la sangre han escrito una epopeya.

El tiempo cubrió con su polvo de majestad aquellas glorias, y el olvido y la indiferencia las enterraron luego, sin que un epitafio las eternice, ni un poeta las cante, ni un historiador diga a los que tras nosotros vienen, que antes que rico y poderoso, fue Jerez noble, leal y heroico.

Los años pidieron auxilio al hombre para arrancar al adalid cristiano su cinturón de almenas, y el héroe inclinó impotente la cabeza, trocó la lanza por la rueca, por coronas de vid las de laurel de sus hijos, y rojo de vergüenza vio que roía su pendón la polilla, y cubrían sus blasones ingratos sacos de oro.

Los hombres de hoy olvidaron a los héroes de otros tiempos, y aquella tierra ingrata que enseña al viajero bodegas, no puede mostrarle la tumba de Diego Herrera, ni la estatua de Garci-Gómez Carrillo.

¡Con cuánta más razón que Escipión a Roma, pudieron decir a esta madre olvidadiza sus hijos de antaño! -¡Ingrata patria, no tendrás tú mis huesos!

Había en otros tiempos pegada a la puerta del Marmolejo, que se llamó luego del Real, una pequeña capilla que se amparaba a los muros, como la fe se ampara a la fortaleza. Venerábase en ella una imagen de la Virgen de la Merced, y era costumbre de los antiguos caballeros, al salir a la batalla, pedir a la Señora su amparo en la lid y su auxilio en la victoria: llamábanla por esto la capilla del Humilladero; que aquellos hombres que con soberbia pisaban la tierra, sólo humildes miraban al cielo.

Hallábase abierta la histórica capilla el 11 de julio de 1325: poblaban sus alrededores confusos grupos de hombres cubiertos de hierro, que formaban acá y allá bosques de picas y lanzas, alzándose amenazadoras: flotaban por donde quiera airones y banderas de varios visos, rodeando un pendón de riquísima tela roja, cuyos anchos pliegues caían a lo largo del asta, como si no pudiese el viento agitar el peso de tanta gloria.

Era el pendón de Jerez, antes que en buena lid arrancase al moro otro, en la batalla del Salado.

Cerrada y oscura vieron venir los Jerezanos la noche de aquel día: nunca ven estrellas ojos que empañan temores, y no los abrigó Jerez más negros, desde que sus caballeros, en carta escrita con sangre de sus venas, pidieron auxilio al Rey Sancho, contra el Emir-al-Moumenín de Marruecos que los sitiaba. -Puesto que sois leones de Castilla, defendeos como tales mientras junto gente para socorreros-. Contestó Sancho el Bravo a aquel mensaje sangriento; y cobrando los de Jerez nuevos bríos con la promesa de su Rey, no hubo un moro que pisase el adarve de sus murallas.

Mas era a la sazón el peligro distinto: los nuestros escasos, cortos los víveres, y no había promesa de rey que alargase las esperanzas, ni auxilio de hombres que mantuviese el valor. La morisma de aquende el mar y de allende había pasado el Guadalete en número de setenta mil, plantado sus reales desde Martelilla hasta el río, y llevado sus algaras hasta las mismas puertas de Jerez el noble.

Convocó en tamaño aprieto el alcaide Simón de los Cameros, a los ricos-homes, fijosdalgos y gentes de pro del pueblo, y ardiendo todos en deseos de venganza, sobrados de bríos y faltos de prudencia, no se avenían a templadas razones, queriendo, ya que no triunfar, morir como buenos.

Mas un gran caballero que llamaban Cosme Damián Dávila, valiente en la pelea y al razonar mesurado, les habló de esta manera: «Es verdad que son nuestras fuerzas cortas para vencer a los enemigos que tenemos a la vista. ¿Pero cuántas veces han triunfado de innumerables las armas cristianas, aunque pocas, patrocinadas de las divinas? Y así mi dictamen es, que imploremos el socorro de María Santísima de las Mercedes, y salgamos a pelear, ayudándonos de los potros cerriles que tienen los vecinos: los sacaremos en cuerdas al campo, y cuando estemos próximos a los enemigos, ataremos en las colas zarzas y cambrones, y los picaremos a un mismo tiempo: porque con este arbitrio causaremos confusión a los moros, sus escuadrones serán en parte desordenados, y nosotros lograremos la victoria dando entonces sobre ellos».

Trajo a los ánimos nuevas esperanzas el razonamiento de Dávila, porque siempre el deseo deja lugar a la espera; y tanto se inflamó el ardor de los nuestros, que corrieron a las armas nobles y plebeyos, y hasta la gente de Caldefrancos trocó sus franquicias de mercader por la lanza del soldado.

No daba aquel suelo cobardes, ni indiferentes tampoco; que siempre la indiferencia fue cobardía con disfraz de hielo, y en casos de peligro, sueño de corazón villano, que su mala sangre adormece.

Ya la noche ofrecía con sus sombras nuevo auxilio a los nuestros, cuando llegó Simón de los Cameros a la puerta del Marmolejo, seguido de los cuatro alcaides de las puertas, los caballeros del feudo y demás nobleza jerezana.

Cesaron a su llegada los naturales murmullos de la espera, y al estruendo de las armas sucedió el silencio solemne que precede al trueno, cuando las nubes vomitan centellas. Echaron pie a tierra los de a caballo, y las cimeras orgullosas besaron entonces el polvo, las espadas se inclinaron, las lanzas vinieron a fierra, y aquella valiente nobleza, aún más grande en su humildad cristiana que en su caballeresca arrogancia, dobló la rodilla de hierro ante el altar que sostenía la Imagen de la Patrona y alumbraban dos lámparas de plata: el altar que levantaron para humillarse los héroes de antaño, y derribaron para empinarse algunos pigmeos de hogaño.

Y ¡oh verdad de las promesas de Cristo!... La humildad de los unos los llenó de gloria, y la soberbia de los otros los ha cubierto de ignominia.

Allí dobló la rodilla Diego Pavón, el mozo, cuyos abuelos retaban reyes; allí pidió auxilio al cielo aquel Herrera, que de un bote de lanza mató después en su propio campo al infante Abdo-l-melic, el tuerto; y allí también Fernán Núñez-Dávila, humilló en el polvo los roeles de su escudo, memoria de otras tantas medias lunas ganadas al moro.

Allí abatió su arrogancia aquel Alonso Fernández de Valdespino, que alcanzó en el Salado la ilustre banda dorada; y oró de rodillas Garci-Pérez de Burgos, que se llamó Rendón en Tarifa, y besó el suelo Juan Gaitán, que por su madre era Carrillo, y lloró como un niño aquel bravo viejo Gutierre Ruiz de Orbaneja, que no pudiendo soportar con los años el peso de la armadura, entraba en las lides sin ella.

Allí rezó Diego Zurita, inclinó su altivez el hijo de Pérez Ponce de León, fiel de abolengo; fue dulce el fiero Mateo, de los buenos fijuelos, y por no estar allí Lorenzo Villavicencio, no vio a sus pies la Virgen, como otras veces, la mejor lanza que mantuvo lides.

Corrían las horas breves, como son las que acercan el peligro; pero la oración hacía ciertas las esperanzas, acrecentaba el fervor los bríos, y los nuestros se levantaron al fin, más firmes mientras más cristianos, y más arrogantes mientras más caballeros.

Tomó entonces Simón de los Cameros, de manos del alférez mayor, aquel pendón jerezano que ostentaba por timbres la sangre de Fortún de Torres, y haciéndole por tres veces besar el polvo, gritó con voz que ya tenía algo del rugido:

-¡Señora, remédianos!

-¡Señora, remedianos! -repitió aquel puñado de valientes.

Y al salir por la puerta del Marmolejo, cuando ya la noche los envolvía y el peligro los amenazaba, llegó a sus oídos, como una promesa de la Virgen, el eco de ricas-hembras y villanas, que con esa fe que no llora, sino espera, decían a la patrona:

-¡Señora, remédialos!

Caminaban, en gran silencio los de Jerez, siguiendo el camino de Vejer, para tomar luego el de Medina y coger al moro por la espalda. Marchaba delante el alcaide, montando un trotero, que por caparazón llevaba una gran piel de tigre, despojo de un jeque moro, cuyas manos pendían anudadas en las cadenas del pretal, con garras de oro; seguíanle en dos alas los de a caballo, guardando en medio los peones que llevaban el recuaje de potros cerriles, que por consejo de Dávila, habían de tomar parte en la batalla.

Hallábanse los moros en su real, allá junto a la laguna de Medina, tan confiados en su valor o desdeñosos del ajeno, que no se dieron cuenta del enemigo que llegaba ya al alcance de sus azagayas.

Pedía la prudencia treguas al valor de los nuestros, y sólo bramando de coraje pudieron mantenerse en sosiego hasta el cuarto del alba, que se aprestaron a la pelea atando a los potros cerriles, no zarzas y cambrones, sino cueros crudos que a prevención llevaban.

Mientras tanto, había quedado la ciudad custodiada por algunos hombres de armas, bajo el mando de una ilustre y sabia dueña, que hacía oficios de Alcaidesa. Amparábanse de ella las mujeres y los niños, que la prudente dueña hizo recoger en las casas, por miedo de que sus lloros revelasen al enemigo, si éste se acercaba, el grande desamparo en que se veían.

Atenta siempre a prevenir cualquiera sorpresa que pusiera a la ciudad en grave riesgo, habíase retirado la noble señora a el Alcazarejo que como a las demás puertas, encerraba y defendía la de las Cruces, que hoy se llama de Sevilla. Mas no fue largo su reposo: tres horas había de la salida de los nuestros, cuando los hombres de armas, que por acercarse más a la pelea no desamparaban el adarve, sintieron gran número de gentes de guerra, que llegaban a la barbacana refuerzo del muro.

Diose aviso a la Alcaidesa, que en vano quiso ocultar el suceso hasta tener certeza de ello: corren las malas nuevas más que el viento que las trae, y cundió la alarma por el pueblo aumentada por la incertidumbre. Aterrada aquella grey, pedía a grandes voces entregar de grado al enemigo, lo que por fuerza había de tomarse.

Mas la heroica dama les habla y los domina: hace pasar a todos su alma de hierro; y el peligro, el temor, la muerte, las pasiones débiles desaparecen, y el grito de la patria, más fuerte y más imponente que el áspero crujir de las fieras cimitarras, extiende sobre Jerez por un momento la sombra gigantesca de Numancia y de Sagunto.

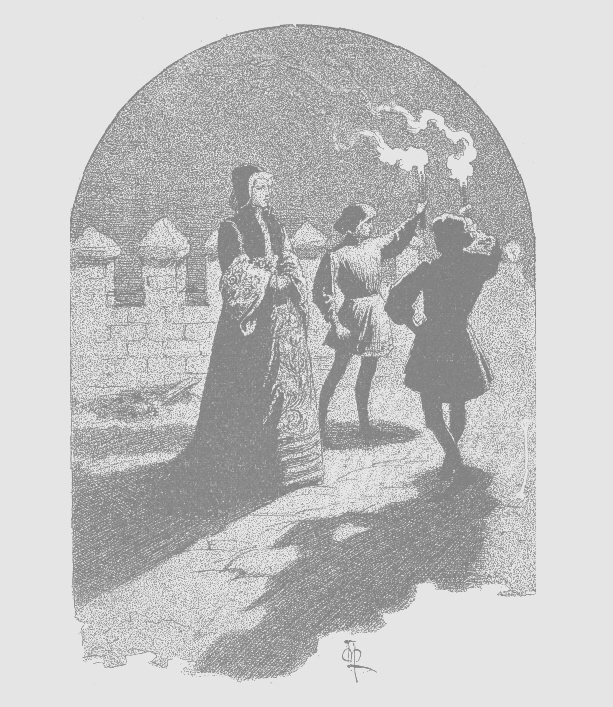

Subió entonces aquella mujer esforzada el adarve de la muralla, sola con dos donceles que la alumbraban: la noche estaba oscura, y densos nubarrones negros velaban a intervalos el cuarto menguante de la luna. Veíase a su reflejo extenderse a lo largo de la barbacana, un macizo grupo de hombres de guerra, cuyas armas brillaban y chocaban amenazadoras, como advierte la tempestad con un relámpago y avisa con un trueno.

Mas sin miedo en el ánimo, ni temblor en el acento, gritó la noble Jerezana sin guardarse tras las almenas.

-¡Ah de los homes buenos!...

-¡Córdoba por Jerez! -sonó una voz hidalga al pie del muro.

Y al mismo tiempo tremolaba al viento un pendón, que alzándose sobre las estriberas desplegaba un caballero.

Eran las gentes de Córdoba, que sin ser llamadas, venían en auxilio de sus hermanos en Dios, en Patria y en Rey.

Tornose el sobresalto en regocijo, y en certeza de victoria los temores de muerte. Abriéronse las puertas con gritos de contento, y la Alcaidesa misma bajó a recibir a aquellos salvadores que a su leal ciudad mandaba la Patrona.

Apeose el buen hidalgo Córdoba que los capitaneaba, por hacer honor a la Alcaidesa; que la antigua galantería tantos respetos guardaba a largas tocas de dueña, como a risueños briales de doncella.

Mas no bien entendieron los valientes cordobeses el propósito de los nuestros, rechazan el descanso que les brindan, y piden un adalid que los guíe, porque no admite la guerra espera: pasan el río al trote del peonaje, y hacen alto en un cerro, desde donde atalayan al moro, esperando den señal de la pelea los nuestros que del lado de allá se hallaban.

De repente rompe el traidor silencio una tremenda algazara de trompetas y vocerío, atabales y rugidos, y con tal furia y empuje arremeten los nuestros al moro, que por tres cuartos de hora prolonga la polvareda las sombras de la noche: huyen los potros cerriles arrastrando con estrépito los cueros que los azotan y espantan; créceles el asombro con la carrera, y tal pavor infunden en los caballos agarenos, que con su propio espanto descomponen el real.

-¡Santiago! -gritan los nuestros; y al despertar despavorido el moro, no acierta a proferir su antiguo grito de guerra.

Trábase al fin la lucha con tal ventaja del cristiano, que ya muerden el polvo siete sarracenos, sin que Dávila saque la lanza de la cuja. Más lejos se revuelve Herrera como bueno; da un tajo y se abre camino, y por un quijote que le arrancan, arranca al moro tres banderas y mil vidas.

Aterrada la morisma huye hacia Jerez sin tino, y va a dar en las lanzas cordobesas, que con tal furia la reciben, que no parece causa ajena, sino propia la que mueve sus bríos. Cejan luego hacia Margarigut el antiguo, aldea entonces de Pedro Gallegos, propia de Valdespino; mas allí los siguen cordobeses y jerezanos, que aun no se conocen, pero que con rabia igual los alancean.

Allí cayó, roto el pecho y la jacerina, el hijo de Juan Gaitán, que aun el bozo no le apunta: diole el polvo de la batalla mortaja de caballero, y no faltó quien guardase a su madre la Sarmiento, la lanza rota del mancebo; y a su dama Inés Zurita, unas tranzaderas verdes que hizo la sangre rojas.

Crece el furor mientras más cerca halla la victoria, y tanta sangre corre en aquellos sitios, que borra para siempre su antiguo nombre, grabando en su vez el terrible de Matanza. Vencida, pero astuta siempre la morisma, huye a guarecerse en unos arroyos secos: mas allí la alcanza la rabia del cristiano, y corre aún bastante sangre para dar corriente al cauce vacío, y a aquella tierra, ebria de sangre mora, el nombre de Matanzuela.

La noche corre aterrada a contar a otras naciones las proezas de la nuestra, y cuando el día asoma medroso, encuentra el pendón de Ismael roto, la Cruz en alto, y sembrado el campo de cadáveres, que cubrían, puesta de pie, la lanza más larga que había en el campo: la de aquel buen López de Mendoza, que tuvo luego, en sus armas la gloria del Ave-María.

Y allá más tarde, cuando cordobeses y jerezanos, jurándose hermandad eterna, arrojan a los pies de la Virgen de la Merced, que desde entonces lo fue de los Remedios, un puñado de banderas moras, cubiertas de sangre cristiana como de reliquias, y de sangre agarena como de trofeos, escribe la fama en su libro la batalla de los Cueros, y grita al mundo con sus cien trompetas. Todo lo alcanza el valor si la fe lo mantiene.

Yo bendeciré los lugares en que sea colocada la imagen de mi Corazón. |

| (Palabras de Jesucristo a la B. Margarita) | ||

Hace varios años que un diplomático, italiano nos contó este caso curioso. Cierto extranjero incrédulo, y por más de un concepto célebre, visitaba la ciudad eterna. Hablando un día con un Cardenal romano, le manifestó sus dudas acerca de la canonización de los santos, y de la extraña y a su juicio culpable ligereza con que aprobaba la Iglesia católica los infinitos milagros que a éstos se atribuyen.

-¿Habéis leído algún proceso de canonización? -le preguntó el Cardenal.

-Jamás he visto ninguno.

-Pues leed el que voy a enviaros -le replicó el Cardenal sonriendo.

A las pocas horas recibía el extranjero un voluminoso infolio, que leyó ávidamente. Al devolverlo al Cardenal, escribió al margen: «Si todos los procesos de canonización se han hecho como éste, no tengo inconveniente en creer en las virtudes de los santos y en la verdad de sus milagros». El Cardenal le contestó por escrito: «El proceso de canonización que tanto os satisface, no ha satisfecho igualmente a la Iglesia católica. Hace varios años que fue desechado».

Esta es la historia de la mayoría de los incrédulos: el orgullo y la ignorancia. Humíllese aquél, vénzase ésta, y los resplandores de la fe brillarán en el alma del incrédulo, si no es la malicia quien dicta en ella sus negaciones. Desgraciadamente, la mala fe es el rasgo característico de todos los incrédulos peligrosos. Unos lo son de profesión; es decir, incrédulos que blasonan de serlo, desde que oyeron pregonar a la filosofía moderna que la credulidad es sinónima de cortedad de alcances, y no de sanidad de corazón, como nosotros creemos. A estos pertenece el gran número de necios, que creen aumentar el exiguo nivel de su estatura intelectual empinándose sobre el escepticismo, y el no menor de libertinos descarados, que niegan todo dogma, toda moral, todo milagro, que estorba a sus vicios o pone trabas a su ambición. Entre los primeros, el no lo creo es sinónimo de no lo entiendo: entre los segundos, el no lo creo, equivale a me incomoda o lo temo. Unos y otros forman el estado llano, o por decirlo así, la plebe vocinglera del ejército impío.

No son éstos, sin embargo, los más temibles: hay otros incrédulos, que forman la aristocracia de la impiedad, el foco de hombres serios de su numerosa falange. Estos no toman parte en las ruidosas alharacas de la canalla que encuentra ya a Dios demasiado viejo. Ellos, por el contrario, le han tomado bajo su protección: ellos han restablecido su trono de gloria, que añejas supersticiones iban desmoronando; y con una munificencia verdaderamente... humana, le han concedido Ángeles que le entretengan al son de arpas de oro, y hasta rayos y truenos que le diviertan, como por acá nos divierten los fuegos artificiales. Han hecho más: celosos de la dignidad de ese Dios, que se humillaba hasta dar de comer a los pajaritos y vestir de colores a los lirios del campo, le han establecido una Constitución, que echa por tierra el antiguo y modesto régimen que llamaban Providencia. Ya Dios no interviene para nada en las cosas de aquí abajo: recostado ahora en las alas de un serafín, cuenta las estrellas de la vía láctea, mientras los restauradores de su honor aclaman en cátedras y ateneos al Dios Constitucional de los hombres sensatos, enemigos de supersticiones, y ¡oh celo de la casa de Dios que los devora! para bien de la fe y de las creencias razonables, entregan a la befa pública (risée publique) los absurdos milagros, que por ignorancia o debilidad autoriza la Iglesia Católica, madre por otra parte amantísima y digna de todo respeto.

Tal dice cierto académico extranjero, en un discurso que viene a echar por tierra aquella aguda observación de un autor festivo: «Los necios se diferencian de los hombres de talento, en que los primeros dicen las tonteras, y los segundos las hacen». He aquí un hombre de talento -¿quién no ha de suponerlo en un académico?- que las deja escapar hasta en letras de molde. Porque esa risée publique, a que este tierno y sumiso hijo de la Iglesia quiere entregar los milagros que aprueba su Santa Madre, es una maldad pensada y una necedad dicha: es una especie de enfant terrible, que pone de manifiesto lo recto, lo pío, lo santo de las intenciones de este protector de la fe y de las creencias razonables. Su mucha sabiduría le ha hecho encontrar ignorancia o debilidad en la conducta de la Iglesia. Difícil es suponer buena fe en esta calumnia; pero supongámosla. Su mucho amor hacia esta Madre santa e infalible, le hace atraer sobre ella el escarnio público, tan sólo ¡qué bondad! para bien de la fe, de quien ella es la única depositaria...

¿Qué hemos de suponer ahora? Lo que hemos de suponer es, que sus profundos estudios orientalistas no enseñaron al académico aquel hermoso proverbio árabe: «Cuando cae una mancha en la rica alfombra de Estambul, el sabio la oculta con el manto; el necio la muestra con el dedo». Lo que hemos de suponer es, que al escudriñar las Escrituras, no notó que los dos hijos buenos de Noé cubrieron su vergüenza: sólo hizo burla de ella Cham el maldito!

Bastaba con esto; y para revelar sus fines no le era necesario a este tierno hijo de la Iglesia, que calumnia y escarnece a su madre, añadir a renglón seguido: «Jamás me han presentado los taumaturgos modernos un muerto resucitado: el día en que me lo presenten, creeré en sus milagros».

¡Ah, señor académico! Si un muerto resucitado fuese a llamar a vuestras puertas, quizá os agradaran poco las noticias que pudiera daros de las mansiones eternas!...

Y sin embargo, los muertos resucitan a la luz de los mecheros de gas del siglo XIX, lo mismo que resucitaban a la luz de las lámparas romanas de la Iglesia de las Catacumbas. Nosotros hemos visto levantarse a uno de su ataúd al impulso de una voz misteriosa: el primer destello de su inteligencia fue reconocer a su padre; el primer latido de su corazón fue arrojarse en sus brazos... ¡Si no hubiéramos creído de antes, hubiéramos creído entonces!

Esta es la historia que vamos a narrar, no a los protectores del Dios Constitucional de los hombres sensatos, sino a los partidarios del antiguo régimen, que permitía a Dios llevar peso y medida de las acciones del hombre; a los humildes, a quienes la fe alimenta; a los sencillos, tan fáciles en creer porque no saben mentir; a los devotos del Sagrado Corazón, que sentirán ensancharse sus almas al ver cuán fielmente cumple el Señor la promesa que sirve de epígrafe a estas líneas.

Felipe era a primera vista un tipo ordinario: estudiado a fondo, era un tipo original, que en la juventud rara vez se encuentra. Amante del sport, bailarín infatigable en las reuniones de la high-life, conocedor de todas las intrigas de salón y de todos los chismes de bastidores, parecía uno de tantos jóvenes frívolos, a quienes el placer encadena con lazos de flores. No eran, sin embargo, las pasiones de la juventud las únicas que esclavizaban aquella alma de extraño temple: sobre todas y antes que todas tenía allí su asiento esa otra pasión que llama la Sagrada Escritura putredo ossium: podredumbre de los huesos. ¡La insaciable ambición propia de la edad madura!

A los veintidós años, fecha en que le conocimos, Felipe se había propuesto ya un objeto; y fríamente calculador, profundamente reservado, subordinándolo todo a su egoísmo, caminaba derecho hacia él, con esa lenta actividad del prudente que marcha tras un deseo; con esa tenaz constancia, propia de los caracteres de hierro, que no consiste en hacer siempre lo mismo, sino en dirigirse siempre al mismo fin. Su talento natural, su exquisito trato, y sobre todo el precoz conocimiento de los hombres, que un don de observación, rarísimo en su edad, le había proporcionado, le allanaban todos los caminos. Para él eran todas las cosas y personas, distintas piezas de ajedrez, que movía de cerca o de lejos para adelantar su jugada: una simple visita, una vuelta de vals, una invitación hecha o aceptada, eran siempre en Felipe cosas previstas y reflexionadas.

Sólo en una cosa no había reflexionado nunca: en que tenía un alma.

En setiembre de 187... llegó a Madrid la viuda de Z***, señora principal, amiga de Felipe: éste se apresuró a visitarla. Volvía esta señora de Inglaterra, y traía una comisión de las religiosas del Sagrado Corazón residentes en York, para la Superiora del colegio que estas mismas religiosas tienen establecido en Chamartín de la Rosa. Suplicó la señora a Felipe la acompañase al colegio, y éste aceptó gustoso. Educábase allí la hija de un Grande, de quien Felipe esperaba mucho, y halló en esta visita ocasión oportuna de congraciarse con el padre, haciendo algunos festejos a la hija.

Felipe jamás había visto de cerca a una monja: así fue que, al aparecer la Superiora en el gran salón de visitas, fijó en ella una mirada curiosa36. Aquel porte majestuoso al par que modesto, aquel saludo en que se traslucía cierto chic del gran mundo, imposible de ocultar a un observador tan consumado como Felipe, le hicieron pensar, aun antes de que la religiosa hablase... Es una señora.

No era, sin embargo, hombre a quien deslumbraban apariencias; y aunque la religiosa hablaba francés como una parisiense del faubourg, y saludaba con el señorío de una infanta de España, Felipe exigía y esperaba más de aquel hábito negro, y lo encontró en efecto. Encontró una serena gravedad, que jamás había visto sino en las imágenes sagradas; una afabilidad ingenua, que le atraía, imponiéndole respeto; un no sé qué, que no sabía definir, no obstante su sagacidad, y que no era otra cosa sino el aroma de las virtudes que florecían en aquella alma.

Sin duda es una santa, pensó entonces Felipe; y encontrándose tímido por primera vez en su vida, no se atrevió preguntar por la hija de su amigo.

La Superiora los invitó a ver el colegio, y les refirió la historia de su fundación. Pertenecía este edificio a la casa de Pastrana: desearon las religiosas adquirirlo, y por una tercera persona solicitaron del Duque la venta. Negose éste a ella; pero enterado a poco de quiénes eran las solicitadoras, y para qué objeto destinaban la finca, contestó que persistía en no venderla, porque quería hacerles donación de ella, como lo hizo en efecto37. En este edificio se hospedó Napoleón I cuando la indomable energía de los madrileños de 1808 le hizo detenerse en Chamartín, y emprender desde allí aquella famosa retirada, que tuvo a los ojos de algunos visos de fuga. Aún se enseñaba no hace mucho tiempo la alcoba, teatro entonces de las vacilaciones del César que, después del cólera morbo, ha barrido la humanidad con más gloria.

Al despedirles en la portería ofreció la religiosa a la señora algunas medallas y varias estampas. Sacando luego un pequeño escapulario del Sagrado Corazón, preguntó a Felipe si sería indiscreto el ofrecerle aquel recuerdo. Felipe lo aceptó con entusiasmo no fingido, y lo llevó a sus labios: luego lo guardó en su elegante cartera de piel de Rusia, junto a las tarjetas de visita y algunas cartas de letra menuda, que despedían un suave olor de finísimo pachouli.

La religiosa se sonrió tristemente.

Pasaron dos años sin que operasen en Felipe variación alguna: el presente le halagaba, el porvenir le sonreía, y aquella vida de placeres y de intrigas absorbía todo su ser, porque era en él genuina, le era natural, como su espuma al torrente.

Crecía en él la ambición con el logro de sus primeras esperanzas, y semejante a la planta viciosa, que arrebata a cuantas la rodean los jugos de la tierra, sólo ella tenía frescura, sólo ella tenía savia que le diese vida y lozanía. Un título de Conde que había llevado en otro tiempo su familia, era el blanco a que, como medio de llegar más lejos, se dirigía entonces Felipe; mas era necesario para recobrarlo pagar las lanzas atrasadas, y no permitían este considerable dispendio las ya mermadas rentas del ambicioso. Para obviar este inconveniente, habíase captado Felipe la confianza de cierto hombre político, conde de nuevo cuño, y con el fin de activar su negocio, determinó pasar la primavera en la populosa X***, donde a la sazón se hallaba el personaje. Era éste uno de esos hombres vulgares, a quienes la previsión de otros más sagaces eleva a altos puestos, para que en ellos sirvan de pantalla a sus torpes manejos. Felipe, que encontraba siempre en las flaquezas de los demás, poderosos auxiliares para su propio provecho, había estudiado el flaco del señor Conde, y al poco tiempo poseía ya su confianza.

Partió, pues, para X***, llevando consigo un objeto harto extraño en un hombre de su especie: el escapulario del Sagrado Corazón que la Superiora de Chamartín le había dado. Desde entonces la moda había sustituido en el bolsillo de Felipe una larga serie de carteras, distintas en corte y en materia; mas en todas ellas encontraba albergue el pequeño escapulario. Porque aquel hombre que jamás murmuraba una oración; aquel hombre que jamás elevaba al cielo el pensamiento, y no comprendía por qué llaman a la tierra valle de lágrimas, no acertaba a separar de su pecho al Corazón de su Redentor, brotando llamas que no le encendían, y sangre que él despreciaba. Cuál fuese la causa de esto, él mismo la ignoraba: ¡tan sólo Dios hubiera podido explicarlo!

Una noche se dirigió Felipe al teatro: cantábase Fausto, la famosa partitura de Gounod. La diva hacía prodigios; nadie había interpretado hasta entonces con floritures más dulces y gorgoritos más intrincados, la inocente desvergüenza de la heroína de Goethe.

Millares de almas, redimidas con la sangre de Cristo, arrojaban flores y joyas a los pies de aquella ruin mujer, cuyo mérito consistía en hacer al vicio amable y a la inmoralidad deleitosa...

Felipe no era inteligente ni aficionado; pero era de buen tono serlo, y rotos los guantes de tanto aplaudir, ronca la voz a fuerza de gritar ¡bravo!, subió al final del tercer acto al palco de su amigo el flamante Conde. El entusiasmo era allí indescriptible: la Condesita había puesto una sortija de brillantes en su bouquet de violetas tempranas, y lo había arrojado a los pies de la diva. La Condesa, pacífica señora, que se dormía en todos los andantes y despertaba en todos los allegros, sólo había dado alguna que otra cabezada; y hasta el grave Conde, desarrugando aquel pliegue del entrecejo, que encerraba, como el de Napoleón, los destinos del orbe entero, y evocando añejas reminiscencias de fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, había dicho en el colmo del entusiasmo:

-¡Es una voz pastosa, que...!

Y nada más dijo su Excelencia, porque nada más le inspiró Euterpe, la musa de las armonías, inventora también, según dicen, de la flauta.

-¡Felipe! -gritó la Condesita, no bien apareció éste en el palco. ¿Ha oído V. alguna vez cosa semejante?... ¡Qué voz! ¡qué arte! ¡qué frescura! ¡qué modo de vocalizar!... ¡Y al mismo tiempo es una actriz consumada! ¡Qué manera de expresar la pasión!... ¡Y qué elegancia en el traje!... Ese escote bajo, y al mismo tiempo cuadrado, es une gracieuse création, que ha de ponerse de moda... ¡Lástima que en España no se sepa premiar al mérito!...

-Perdone V., Mariquita -le interrumpió respetuosamente Felipe. Ovación como la de esta noche en pocas partes la habrá alcanzado.

-¡Eso no basta! -gritó sulfurada la entusiasta dilettante. Es necesario hacerle un regalo regio, si no queremos dar que reír al mundo entero!... Cincuenta mil francos costó el aderezo que regalaron en París a la Bribonini la noche de su beneficio!... Es necesario abrir una suscrición... Papá, tú la encabezarás con diez mil reales: mamá, tú otros diez mil...

El pliegue del señor Conde tomó tintes tan sombríos, como si viese destruirse el equilibrio europeo; y la Condesa se quedó tan despierta, que espantó para toda la noche el sueño de sus ojos.

-¿A que Van a decir que no? -prosiguió la Condesita con un mohín de niña mimada. ¿Qué importan diez mil reales?... ¿Acaso no vas a ser pronto ministro?...

El Conde sonrió con la serena majestad de Júpiter Olímpico, y animada la señorita continuó:

-Esa garganta vale todo el oro del mundo; y si en todo se gasta, ¿por qué no se ha de gastar en esto?... Sólo para una novena dio mamá ayer cincuenta reales, y yo di veinte... No hay remedio; vamos a hacer la lista... Papá diez mil reales; mamá otros diez mil; yo, doy los dos mil que me dio papá el día de mi santo... Felipe, V. otros dos mil por lo menos... Vamos, deme V. la cartera, que quiero hacer yo misma la lista...

Aturdido Felipe con aquella charla, sacó maquinalmente la cartera, y la presentó a la Condesita. Mas acordose de repente de que iba en ella el escapulario del Sagrado Corazón, y rápido como el pensamiento lo sacó con la ligereza de un prestidigitador, antes de entregársela. Luego lo dejó caer con disimulo al suelo, y empujándolo con el pie lo arrojó debajo de una banqueta.

Temía las burlas de aquella niña casquivana y nada devota, si veía el santo escapulario en la cartera de un elegante; temía, sobre todo, que la necia ignorancia y perversas ideas del Conde se alarmasen, si encontraba en su poder aquel piadoso emblema de que hacían gala los reaccionarios. Un movimiento de disgusto y de vergüenza se apoderó sin embargo de Felipe, no bien arrojó el escapulario: parecíale como si hubiese hecho traición a su más excelente amigo.

-Luego lo recogeré -pensó entonces. Pero aunque varias veces intentó hacerlo, impedíanle los dibujos de la alfombra distinguir aquel pedazo de tela, y al terminar la ópera viose precisado a ofrecer el brazo a la Condesa, para acompañarla hasta el coche. No bien arrancó éste, volvió Felipe al teatro: oscuro ya y desierto, presentaba éste el aspecto del alma, cuando, desvanecidos los brillantes fantasmas de la tentación, queda solitaria y a oscuras en las amargas tinieblas del pecado. A la luz de varios fósforos que encendía, buscó Felipe el escapulario por todos los rincones del palco; pero ya no parecía. Sin duda las largas colas de aquellas mujeres mundanas, habían arrastrado fuera la sagrada imagen del Corazón de Cristo!

Felipe, triste y mal humorado, se dirigió entonces al hotel en que se hospedaba.

No duró mucho en Felipe aquella impresión saludable; porque, si bien distaba mucho su carácter de ser frívolo, había demasiadas malezas en aquel corazón, para que pudiese florecer allí el lirio santo de un buen pensamiento. Varias veces acudió sin embargo a su memoria el recuerdo del escapulario perdido. -¿Quién me dará otro? se decía entonces con cierta tristeza.

Aquella tarde bajó Felipe como de costumbre a comer en la mesa redonda. Para un carácter observador como el suyo, era cosa digna de estudio ese continuo movimiento que se nota en las grandes fondas; aquella multitud de tipos diferentes en sexo, en edad, en clase y en idioma, ofrecía ancho campo a sus observaciones. Mas nunca se le ocurrió comparar aquel tráfago incesante, con el tráfago también incesante de la vida humana. A ella llega el hombre de paso como a la fonda: descansa, paga y marcha para no volver nunca!... En esto jamás pensaba Felipe.

Frente por frente de éste sentábase diariamente a la mesa, una opulenta señora norte-americana, que viajaba por Europa. Era Mistress W*** una anciana católica y piadosa en alto grado, que llevaba sus cabellos blancos con la misma dignidad de una corona en que Dios hubiese grabado la palabra experiencia, para que los hombres contestasen con la de respeto. Felipe había entablado con ella esas relaciones que con tanta facilidad se estrechan en la vida de fonda, como medio de evitar el aislamiento que le es anejo. Mistress W** debía de partir al día siguiente, e invitó a Felipe a tomar una taza de té en sus habitaciones. Este no pudo excusarse sin pasar por grosero; pero despidiose de la anciana no bien le fue posible, para correr al teatro, donde el Conde le había citado.

Mistress W*** le acompañó hasta la puerta de su gabinete, y entregándole un sobre cerrado, le dijo:

-Dejo a V. este recuerdo mío: estoy cierta de que sabrá V. conservarlo.

Felipe, a quien consumía la impaciencia, subió de dos en dos los escalones de la escalera que conducía a su aposento, renegando de las atenciones de la buena Mistress W***. Arrojó sobre una mesa el sobre sin mirarlo, y cambiando a toda prisa de traje corrió al teatro. El Conde le esperaba también ansioso: había recibido aquella mañana una carta del ministro, encargándole una misión harto difícil para sus cortos alcances, y esperaba encontrar ayuda y secreto en el talento de Felipe. El ministro añadió también como postdata, que el negocio de éste le era sumamente fácil, y que bastaba una pequeña ilegalidad para ponerle en posesión de su antiguo e ilustre título, sin necesidad de ningún desembolso.

El Conde empezó, como era natural, por leer a Felipe la postdata del ministro, y acabó por proponerle el negocio que a él interesaba. Felipe no se apresuró a aceptar: frío y sagaz como siempre, conoció a primera vista lo ventajoso de su posición, y resolvió sacar de ella todo el partido posible. Sorprendido el político improvisado, viose en la necesidad de acceder a cuanto Felipe deseaba, cerrose al fin el contrato, no sin grandes protestas de amistad paternal por parte del Conde viejo, y de generoso desinterés por parte del Conde joven.

A las doce volvía éste a la fonda, feliz y satisfecho como nunca: con las manos metidas en los bolsillos de su pardessus forrado de seda, caminaba tarareando el aria de Desdémona assisa al pie d'un salice, que acababa de oír en el teatro, llevando sobre la cabeza ese inmortal cántaro de la lechera, que jamás acaban de romper los hombres.

Al entrar en su aposento encendió una bujía que halló sobre una mesa: a su pie vio entonces el sobre que tres horas antes le había dado Mistress W***. Un movimiento de curiosidad le impulsó a abrirlo; rasgó el sobre, y un escapulario en todo igual al perdido, se presentó a su vista. Rojo como una mancha de sangre fresca se destacaba el Corazón sobre la franela blanca: por debajo se leía el mismo letrero: Detente: el Corazón de Jesús está conmigo.

Felipe quedó por un instante sin voz y sin movimiento: poco a poco se levantó su pecho, y un tremendo sollozo, semejante al rugido de un león herido, se escapó de sus labios: cayó luego de rodillas, apretando el escapulario entre sus dedos crispados, y ocultó la cabeza en una butaca. Un dolor agudo le traspasaba el corazón como con un cuchillo, y una angustia horrible le subía a la garganta como si fuese a ahogarle. Felipe creyó que iba a morir, y gimió entre sus dientes apretados...

-¡Ahora no, Dios mío; ahora no!... ¡Una hora tan sólo!...

Pasó una hora y otra hora, y aquel inmenso dolor se revolvía en el pecho de Felipe buscando salida, como una fiera en su jaula, dejando escapar tan sólo sollozos entrecortados, roncos, sin lágrimas, secos como truenos sin nubes y sin lluvia. Un torrente de lágrimas brotó al fin de sus ojos, y desahogado su pecho, respiró libremente. Fueronse entonces apagando poco a poco aquellas inmensas olas de amargura, para dejar lugar a un dolor sosegado, tranquilo, pero amargo y profundo como son también las olas de la mar en calma. La memoria vino entonces a poner ante su vista lo innumerable de sus pecados, la reflexión le hizo comprender su enormidad inmensa; y la voluntad, la cobarde voluntad, reina del hombre, tan osada para el mal, tan flaca para el bien, se sintió desfallecida.

-¡No puedo! ¡no puedo! -gimió el desgraciado. ¡Para mí no hay perdón posible!...

Y el gusano del remordimiento, tomando en su conciencia las proporciones de una víbora, mataba en aquella alma la santa y dulce esperanza. Vio entonces el infeliz representarse distintamente en su imaginación un Corazón resplandeciente, ceñido por una corona de espinas: tenía una herida por la parte superior y no por la inferior como se suele pintar: de ella salía una llama. Una mariposa de brillantes alas revoloteaba en torno y desapareció al fin dentro de la herida, atraída y devorada por aquel fuego divino. Al mismo tiempo una luz vivísima alumbraba el entendimiento de Felipe, para hacerle comprender que el pecador es el gusano inmundo: la penitencia, el capullo en que él mismo se encierra, y el perdón aquellas hermosas alas que elevan el alma hasta el mismo Corazón de Cristo. Allá en lo profundo de su ser, pareciole escuchar entonces aquellas palabras del hijo pródigo, que jamás había oído ni leído: Surgam et ibo ad patrem meum. (Me levantaré e iré en busca de mi padre).

Y Felipe se levantó en efecto. Ya la claridad del alba iluminaba el horizonte: aún tenía puestos sus finísimos guantes de piel de Suecia; aún estaban en el ojal de su levita dos violetas mustias, regalo de la hija del Conde. Desnudose entonces aquel traje para ponerse uno sencillo de mañana, y se dirigió a la Catedral. Hallábase desierto el inmenso templo, y la luz del crepúsculo, que penetraba por las rasgadas ventanas de oriente, prestaba a las majestuosas bóvedas ese tinte de divina sublimidad, que dobla involuntariamente las rodillas, y pone en los labios espontáneas alabanzas de Dios. Felipe se arrodilló ante un confesonario vacío: una imagen de la Virgen con un puñal clavado en el pecho, se hallaba en frente.

-¡Yo te herí! -exclamó Felipe con profunda amargura. ¿Cómo he de llamarte madre?... Y, sin embargo, ¡madre! ¡madre! ¡a ti te imploro!

Lágrimas más dulces corrieron entonces de sus ojos; y al invocar a la Madre de Dios, pareciole que aun antes de darle el perdón, allá en el fondo del alma se lo prometían.

Un sacerdote asomó al fin por una de las naves: Felipe se levantó al punto, y le pidió que le confesase. El sacerdote pareció titubear un momento; pero al fijarse en aquel rostro pálido y desencajado, al ver aquellos ojos rojos e hinchados por las lágrimas, que le miraban con indecible angustia, inclinó la cabeza en silencio, y entró en e! confesionario. Felipe se arrodilló a sus pies, e hizo confesión general de toda su vida.

Asombrado el confesor de tanto dolor, sorprendido de tan eficaz propósito, le preguntó con dulzura:

-¿Qué le ha movido a V. a confesarse?...

-La vista de este escapulario -respondió Felipe, mostrándoselo empapado en lágrimas.

-¿Le tenía V. alguna devoción?... ¿Hacía en honor suyo alguna práctica piadosa?

-¡Ninguna!... Tan sólo lo llevaba siempre conmigo... ¡Lo arrojé ayer y él vino hoy a buscarme!...

-El Señor cumplió su promesa, añadió el sacerdote, levantando las manos al cielo: ¡Yo bendeciré los lugares en que sea colocada la imagen de mi Corazón!...

Dos años después murió Felipe en tierra extranjera, como mueren los justos: mirando cara a cara a la muerte, umbral para ellos de la vida eterna. En sus largas y frecuentes conversaciones con el religioso que le asistía, le refirió esta historia, que podemos comprobar con fechas exactas y nombres harto conocidos.

¿Y es esto la resurrección de un muerto? ¡Sí! Es la resurrección de un alma muerta, milagro más estupendo que el devolver la vida a un cadáver: porque si para esto se necesita todo el poder de Dios, para aquello se necesita, sobre todo su poder, toda su misericordia.

Este fenómeno no lo explica el fisiólogo, ni lo alcanza el psicólogo, ni lo acierta a comprender el más profundo conocedor del corazón humano. A veces la lectura de un buen libro, la palabra de Dios predicada en el templo, la muerte que avisa al hombre con su terrible memento, el dolor al recordarle que su patria no es la tierra, el desengaño, eterno envenenador de todo goce, pueden aparecer a los ojos de los que, sin profundizar, tan sólo observan, como causas naturales de esos trueques del corazón, que hacen de un Saulo un Pablo, y una María la penitente de una María la pecadora. Pero que un hombre olvidado del todo de Dios, aprisionado por todas las pasiones de la juventud, al mismo tiempo que por la ambición, quizá la más peligrosa de la edad madura; que un hombre a quien el presente halaga y el porvenir sonríe, deje de repente todos los placeres, y abrace todas las penitencias; ahogue en sí todos los vicios, y haga espontáneas todas las virtudes, tan sólo porque encuentre bajo un sobre un escapulario, es prodigio más que humano: es que, aquella voz que gritó a Lázaro ¡Exi foras!, para hacerle salir del sepulcro, ha gritado también en los oídos de aquella alma muerta y cuatri diana: ¡Cree, porque soy yo quien te habla! ¡Espera, porque yo soy tu esperanza! ¡Ama, porque yo te amé primero! ¡Vive, porque yo quiero que para mí vivas!

Así tan sólo se comprende que este Lázaro invisible se levante de una tumba de vicios, para ir a arrojarse limpio y purificado a los pies de Jesucristo.

¿Oculos habentes non videtis? ¿et aures habentes non auditis? |

¿Teniendo ojos no veis? ¿y teniendo orejas no oís? |

| (San Marcos, cap. 8, v. 18) | ||

La berlina describió de repente una curva inverosímil en su carrera, y desapareció en el antiguo portalón del palacio de Santa María: a un impulso del cochero quedaron clavados como por encanto, al pie del anchuroso vestíbulo, coche y caballos, estirando estos las nerviosas patas, como muelles de acero, agitando impacientes las engalladas cabezas, y cubriendo de humeante espuma los bocados y cadenillas, bruñidas como la plata. El lacayo saltó con garbo del pescante para abrir la portezuela, el cochero se descubrió respetuosamente desde su altura, sin mover el cuello en su almidonado corbatín blanco, el portero del palacio hizo sonar la campana, que anunciaba allá en las antesalas la llegada de una visita, y de la berlina saltó entonces una diminuta galga inglesa, con collar de plata sobredorada y manta de grana ribeteada de terciopelo... Saltó luego una señorita rubia, saltó después otra morena, y saltó, por último, otra que no era morena ni era rubia; era, por decirlo así, desteñida.

Llevaban las tres enormes peinetas de teja, grandes mantillas de casco con ruedo de blondas, y colosales abanicos de país corto y ancho varillaje. Ocupaba a la sazón el trono de España el intruso D. Amadeo, y las damas elegantes hacían alarde de españolismo, desenterrando las tejas de carey, las blondas de pegotes, los alamares de morillas, y los flecos de a media vara. Bamboleábase el trono del italiano ante esta artillería de trapo, y las damas se creían tan heroicas al manejarla, como la Condesa de Bureta en Zaragoza, o doña Lucía Fitzgerard en Gerona.

La galguita comenzó a subir dando brinquitos, y se detuvo con una patita delantera en alto, ante los enormes tiestos del Japón que adornaban el primer descanso de la escalera. Quizá meditaba alguna fechoría indigna de su collar de plata y su manta de grana; pero intimidada sin duda por las armas condales de la ilustre casa de Santa María, que de relieve se destacaban en la pared del fondo, prosiguió su camino por la estrecha alfombra, que aprisionaban varillas de reluciente metal al pie de cada peldaño.

Detrás subían las tres señoritas; seria y como disgustada la rubia, preocupada la morena, decidida y resuelta la desteñida. Pasaba ya ésta de los treinta años, edad funesta, en que la mujer frívola que desechaba a los quince al coronel del regimiento, suspira por el tambor mayor, antes que doblar soltera el cabo de Buena Esperanza. Daba, sin embargo, saltitos como la galguita inglesa; hacía dengues y monadas corno pollita tierna de quince años, y tenía o afectaba tener la travesura y aturdimiento de una colegiala de trece. Llamábase Ritita Ponce.

La morena, tiesa como un maniquí de modista, estaba en la edad en que se desechan los coroneles, se piensa en el trousseau más que en el marido futuro, y domina a todo otro sentimiento la vanidad de los trapos y la hermosura, especie de inflamación ridícula, que producen en el alma las lisonjas de la galantería: ésta se llamaba Adelita Peralta.

En cuanto a la rubia, frisaba apenas en los quince, y aunque no desechaba coroneles, ni suspiraba por tambores mayores, gustábale ya, como a la hormiguita del cuento, comprar el ochavito de arrebol que había de ponerla bonita, y sentarse a la ventana, esperando el paso de algún Ratoncito Pérez: era al fin y al cabo hija de Eva. Llamábase Blanquita Peláez, era prima de las otras dos, y sobrinas las tres, aunque por diversas ramas, de la Excma. Sra. doña Rosa Peláez, Ponce, Peralta y Teba, Condesa Viuda de Santa María.

-¿A que nos dice que nones? -dijo de repente Adelita Peralta, parándose como desalentada en mitad de la escalera.

-¡Pues claro está! -replicó vivamente la de Peláez. Yo en su caso diría lo mismo.

Al oír esto Ritita Ponce, que iba delante, bajó de un brinquito el escalón que la separaba de sus primas, y dijo muy enfadada:

-Mira Blanca... o te callas o te vuelves al coche; que no era cosa de venir apretadas en la berlina, como sardinas en banasta, para que luego lo eches a perder todo.

-Pues hija -replicó Blanquita, enfadándose a su vez; no fui yo la que quise venir, sino tú la que me trajiste.

-¡Porque eres el ojito derecho de tití Rosa, y para todo es necesario contar contigo! -exclamó Ritita, prosiguiendo su camino.

Eran las once de la mañana, y no obstante el toque del portero, ningún criado parecía por antesalas ni salones para introducir a la intempestiva visita. Veíase por todas partes ese desorden que deja en una casa el paso de una fiesta: muebles fuera de su lugar, ramilletes marchitos en los jarrones, bujías medio consumidas en los candelabros, flores caídas acá y allá de algún prendido, jirones de gasas arrancados de alguna falda en las revueltas de un rigodón o en los vaivenes de un vals, y en la atmósfera sintiéndose, mascándose, por decirlo así, aunque sin tener forma alguna visible, ese desencanto, esa desilusión que inspiran los restos del carnaval, contemplados a la luz del miércoles de ceniza: sentimiento triste a la vez que reflexivo, que tiene mucho de la amargura que deja el pecado en el alma, como un principio del remordimiento.

Aquel día era en efecto miércoles de ceniza, y la noche anterior había dado la Condesa el último de sus dos bailes de Carnaval, divertidísimos aquel año por lo originales. Siempre fue el taparse la cara señal de vergüenza, y aquel año, en el salón de la Condesa, habíase repartido por turno, entre uno y otro sexo, el pudor de la careta. Las damas prescindieron de él la primera noche, presentándose sin disfraz alguno: los galanes acudieron por el contrario uniformados con dominós de raso negro, y lazos de color de grana de idéntico modo dispuestos. Esta uniformidad en los trajes dio lugar a equivocaciones tan graciosas, y burlas tan divertidas, que se decidió pedir a la Condesa, para el martes de Carnaval, otro baile en que se volviesen las tornas, reservándose las señoras el privilegio de llevar la cara cubierta: el sexo fuerte luciría su fealdad al resplandor de centenares de luces, y el débil ocultaría sus encantos en los anchos pliegues de capuchones Watteau, con lazos de color de rosa. Habíase añadido además al programa de la fiesta, otra parte de terrible alcance político: el genio patriótico de Ritita Ponce ideó organizar un minué a la española, que habían de bailar los caballeros con casacón y peluquín blanco, y las señoras con traje de medio paso y peinado a lo nene. Para ello ensayaba Ritita con su primo Candidito Teba, alférez de húsares, un solo, cuyos prodigiosos trenzados, hubieran podido admirar a la Corte de Carlos IV. Imposible era que el intruso Amadeo permaneciese tranquilo en el trono, ante aquel patriotismo coreográfico con que la ilustre juventud de X*** le manifestaba su desagrado.

Accedió gustosa la Condesa a lo que se le pedía, con la sola condición de que terminase la fiesta a las doce de la noche, hora en que comienza la Cuaresma. Sin duda temía la buena señora ver aparecer en sus salones la escuálida figura de la Penitencia, a la manera que se presenta en aquella famosa agua-fuerte de Alberto Durero, el pintor filósofo, esgrimiendo unas formidables disciplinas, y precedida de la muerte, que acompaña a los bailarines tocando el violín con dos canillas. Mas un grupo conspirador, que no temía a fantásticas apariciones, y capitaneaban Ritita Ponce y su primo Candidito, de tal manera se encargó de atrasar los relojes, que cuando sonaba en el palacio la hora de los ayunos, eran ya en el resto de la ciudad más de las dos de la madrugada. La Condesa no cayó en la cuenta: tan sólo sintió más sueño que nunca al acostarse, y más pereza que de ordinario al levantarse por la mañana.

Suceso muy grave debía de ser, por lo tanto, el que hacía madrugar a las tres primas, después de haberse acostado muy cerca del alba. Entráronse, pues, como Pedro por su casa, no encontrando a nadie en las antesalas, y Ritita echó a correr detrás de una doncella de la Condesa que vio a lo lejos, gritando:

-¡Martina! ¡Martina!... ¿Se ha levantado la señora?...

-¡Pues ya lo creo! -respondió la doncella saliendo a su encuentro. A las ocho había vuelto de San Vicente de tomar la ceniza.

-¿La ceniza?...

-Sí, señorita... Hoy es miércoles de ceniza.

-¡Pues es verdad! -exclamó Ritita, riendo como una loca. ¡Yo no me acordaba sino de que ayer fue Carnaval!... ¿Y dónde está la señora?...

-En el costurero, firmando los bonos de la Conferencia... ¿Quiere V. que le avise?...

-¡No! ¡no!... ¡Buen susto le vamos a dar entrando de puntillas! -exclamó Ritita, con el más infantil de los alborozos.

Y echando a correr seguida de sus primas y precedida de su perra, llegaron a un gabinetito redondo, que llamaban el costurero, porque allí solía hacer labor la señora Condesa. Por la abertura del portière entreabierto, veíase sentada junto a una antigua mesa de costura, con gran bolsón de raso amarillo, a una señora de más de cincuenta años, alta, gorda, bigotuda, con el pelo gris sencillamente peinado, y vestido un modesto traje de hábito del Carmen. Tenía delante un montón de papelitos impresos con el sello de las Conferencias de San Vicente de Paúl, y rellenaba los huecos en blanco que en ellos había, con nombres de pobres que copiaba de una lista: añadía después partidas tales como. -Un puchero. -Dos raciones de tocino. -Tres de carne. -Cuatro de garbanzos, etc., y firmaba por último, con letras del tamaño de aquellas. -La Presidenta, Condesa Viuda de Santa María.

Ritita se adelantó de puntillas a mirar por entre las cortinas, mientras las dos primas se adelantaban también, de mala gana Blanquita, y sin abandonar su empaque de maniquí la de Peralta.

Ritita se apartó de la puerta conteniendo la risa; y haciendo retroceder a las dos primas, hizo ademán de decirles algo muy quedito: mas antes, fijándose de repente en una chimenea de mármol que allí había, metió un dedo en la ceniza apagada, y se puso un tiznoncito en la frente, entre los ricitos postizos que la adornaban. Blanca la miraba absorta, y Adelita se echó a reír diciendo:

-¡Ah, pícara!...

-¡Calla! -replicó Ritita, amenazándola con el abanico; y en voz muy baja añadió... La tía tiene buena cara, y estoy segura de que no ha descubierto lo de los relojes... Con que vamos adentro, que yo me encargo de ponerle el cascabel al gato... A todo cuanto yo diga, dicen ustedes amén; y si la tía...

-¡No, hija, no! -la interrumpió Blanquita con enfado. Lo que es yo, no digo mentiras.

-¡Ya salió la santa! -replicó impaciente Ritita. ¡Yo no digo mentiras!... ¿Te van a salir manchitas en las uñas, o temes que te lleven los diablillos?...

-No, señor, ¡yo no digo mentiras! -repitió con más firmeza Blanquita.

-Pero criatura, mañana te hartas de pan bendito, o tomas un baño en la pila de la iglesia, y quedas ya perdonada.

La de Peralta levantó los ojos al cielo, y dijo desabridamente:

-¡No puedo con estas santas modernas!... Siquiera las antiguas, se iban a un desierto y nos dejaban en paz a las que no lo éramos. ¿Para qué has venido entonces, pajuata?...

-¡Porque ustedes me han traído!...

-Pues ya que estás aquí -exclamó Ritita agarrándola por la mantilla, te callas por lo menos... Mira que, como me salgas con alguna de tus sandeces, le digo a la tía que Ramiro Pérez te ha escrito tres cartas... -¡Pero yo no le he contestado ninguna! -gimió Blanquita haciendo pucheros.

-¡Sí, sí, ninguna!... Si sabré yo lo que son estas mosquitas muertas -replicó Ritita, volviendo la espalda con gesto amenazador, y pisando sin querer la pata de su perra... Ésta lanzó un aullido lastimero, Ritita exclamó con angustia: -¡Hija mía!- y la perra corrió en tres pies al gabinete, refugiándose entre las faldas de la señora Condesa. Asustada ésta, dio un respingo, tiró la pluma, sacudió por primera providencia un sopapo al animalejo, y reconociéndolo al fin, a través de sus gafas de oro, dijo sorprendida:

-¡Calla!... Pues si es Nana, la perra de Ritita...

¿Se va enterando el lector?... ¡Nana se llamaba la perra de Ritita... regalo infantil de su primo Candidito!

Era la Condesa de Santa María la más gorda de las mujeres sensibles: su corpulencia, su bigote, su vocejón de bajo profundo, le habían conquistado entre los no escasos burlones de la meridional X***, el nombre de El Sargento Santa María. Mas a pesar de su marcial apodo, tenía la Condesa un corazón de merengue, de cuyo dulce jugo chupaban a mansalva desgraciados y parásitos: su bolsa estaba siempre abierta para socorrer desgracias verdaderas o fingidas, y su casa de par en par para diversión de amigos y parientes: porque Dios, que había negado a esta señora la bendición de los hijos, de tal manera la había favorecido con la plaga de los sobrinos, que pasaban de veintisiete los que se disputaban el honor de llamarla tití Rosa.

Vástago de una de las familias más ilustres de Andalucía, había visto transcurrir los años de su vida en la dicha más envidiable, sucediéndose un día a otro día con la uniforme tranquilidad con que pasan las cuentas de un rosario entre los dedos de una virgen: pero por esa extraña aberración del espíritu humano, que nos lleva a poner nuestro amor propio en aquello de que más carecemos, tenía la Condesa una manía, que engendraba en ella su santo afán de socorrer a los desdichados, y su necio prurito de divertir a los felices. Nerón ponía su amor propio en tocar la flauta, Richelieu en hacer versos, la Condesa en creerse la mujer más desgraciada del orbe, y poder decir, como otra Dido, entre colosales suspiros, que hacían oscilar las lámparas de su gabinete. -¡Non ignara mali miseris succurrere disco!...38 Por eso era para ella tan buena obra, y encontraba su corazón igual placer en socorrer a un desvalido, diciendo con voz estentórea: ¡Sé lo que es sufrir!, que en dar un baile, exclamando entre suspiros: ¡Porque he sufrido mucho, quiero que los demás se diviertan!

Educada, por otra parte, en esa casta atmósfera de la mujer honrada, tipo común en la española rancia, que pasa de doncella a esposa, y de esposa a madre de familia, sin adivinar nunca las asquerosas profundidades de la galantería masculina, parecíanle otras tantas parejas de Luises Gonzaga, y Rosas de Lima aquella brillante juventud que poblaba sus salones, y mirando de cuando en cuando el alegre cuadro, desde la mesa de tresillo, que por nada ni por nadie abandonaba, decía suspirando:

-¡Angelitos!... ¡Cómo se divierten!... ¡Así debía de ser ahora mi pobre Mateo!...

Porque la catástrofe de la vida de la Condesa, la gran pena que no alcanzaba a borrar de su corazón la suave esponja del olvido, era el prematuro nacimiento de un esclarecido varón, que hubiera debido perpetuar la ilustre casa de Santa María. Negole la Iglesia el bautismo por no encontrar en él suficiente sujeto; mas su madre le puso el nombre de Mateo, que era desde tres siglos antes el de los primogénitos de la casa, y cual Artemisa a Mausoleo en el famoso sepulcro, depositó al malogrado vástago en un tarro de espíritu de vino. Allí esperaba en vano la resurrección de la carne el heredero de los Santa María, mientras su madre ponderaba a todas horas la hermosura, las gracias y las virtudes morales y cívicas de su malogrado Mateo. Desde entonces la Condesa se vistió un sencillo hábito del Carmen, que jamás abandonaba, y nunca dejó de firmarse en cuantas cartas escribía: Su desgraciada amiga, la Condesa de Santa María.

Unidas estas circunstancias a un españolismo, raro en las señoras de su clase, a un orgullo de raza, muy común entre ellas, y a un fondo de piedad bien intencionada, aunque no siempre bien dirigida, a nadie extrañará que la señora Condesa madrugase para tomar la ceniza después de una noche de baile, y se entretuviese las horas muertas en disponer por su propia mano los bonos de la Conferencia.

Habíala sorprendido en esta ocupación la perra de Ritita, y detrás de ella entraron en el gabinete las tres primas, diciendo en coro:

-Buenos días, tití Rosa... ¿Ha descansado usted?

La Condesa se quitó sus gafas de oro, y dijo con su vocejón de bajo profundo:

-¿Pero qué es esto?... ¿Tan temprano han abierto hoy el manicomio?

-¿Temprano? -replicó Ritita haciendo arrumacos, y sentándose en un taburete a los pies de su tía, después de darle tres ruidosos besos. A las ocho habíamos tomado ya la ceniza en San Isidoro...

Blanquita se santiguó espantada, al oír tan descarada mentira, y la de Peralta, tirándose de la mantilla, dijo con la mayor frescura:

-Ya ve V. si aprovechamos bien el tiempo, titita.

La Condesa se sonrió, complacida de la piedad de las niñas, y notando el tiznón de ceniza que Ritita traía en la frente, exclamó con una carcajada, que recordaba las notas más profundas de Lablache o de Selva.

-¡Ya conoció el Cura la buena pieza que tenía delante, y por eso te apretó la mano de firme!... Mírate, mírate en el espejo...

Ritita estiró el cuello para mirarse en la magnífica luna que coronaba la chimenea de mármol, y limpiándose con el pañuelo, dijo muy indignada:

-¡No me extraña!... Una canasta llena de ceniza necesitaba yo para humillarme hoy... Le aseguro a V., titita, que en toda la noche he dormido de rabia.

-¿De rabia?... ¿Pues qué perro te ha mordido, hijita?...

-¡El cursi del Gobernador!... Ese es el perro que me ha mordido a mí, y a V., y a todos los que estuvimos anoche en su casa!...

-¿Pero qué ha pasado, hija? -exclamó atónita la Condesa.

-¡Nada, nada ha pasado! -replicó Ritita con rabiosa ironía... Que anoche dijo en pleno casino ese Gobernador Sancho Panza, que él apostaba su bastón de mando, a que no volvíamos a bailar el minué a la española... Que eso era una manifestación en contra del poder constituido, y que tenía él bigotes para llevar a la cárcel a la Condesa de Santa María.

-¡Y meterla en un cepo! -añadió la de Peralta, empinando el dedo, y alargando, sin descomponerse la mantilla, su largo cuello de cisne.

La Condesa se puso negra de ira, como si la azulada sangre de cien generaciones de Santa Marías se le hubiese agolpado al rostro, y Ritita, temiendo haber ido demasiado lejos, añadió algo turbada:

-Lo del cepo, no estoy cierta si lo dijo.

-¡Sí, titita, sí!... ¡En un cepo dijo! -afirmó la de Peralta con la lengua y con el abanico.

-¿Pero harían alguna imprudencia esos muchachos allá en el buffet? -dijo al fin la Condesa un poco azorada. Tira de la campanilla, Blanca... dile a Martina que avisen volando a D. Recaredo... Es fácil que con el champagne se les haya ido la lengua a esas criaturas... D. Recaredo debe saberlo.

Don Recaredo era el hombre de confianza, el amigo íntimo de la Condesa, a quien encargaba ella la vigilancia de la juventud dorada que admitía en sus salones.

-¡No, tití, no! -insistió Ritita. Si eso fue antes... Es que el Gobernador se muere de rabia porque se negó V. a recibir a su niña, y no puede alternar con nosotras la muy cursilona.

-¡Es un cursi, titita, es un cursi! -chillaba la de Peralta, sacudiendo el abanico.

-¡Pero, señor! -exclamó la Condesa aturdida y sofocada. ¿En qué país vivimos?... ¿De modo que yo no puedo hacer en mi casa lo que me da la gana, sin que venga un Gobernador de monterilla a meterme en un cepo?... ¡Pues lo veremos, sí señor, lo veremos!...

Y figurándose la Condesa que aplastaba al Gobernador, aplastó con su poderoso puño los bonos de la Conferencia. Las dos primas cruzaron entre sí una rápida mirada, y mientras la de Peralta repetía en todos los tonos de la escala. -¡Es un cursi, tití, es un cursi! -añadía Ritita con el mayor entusiasmo:

-¡Eso es, tití Rosa!... ¡eso es lo digno!... ¡Duro contra duro!... ¿No quiere coles?... ¡El plato hasta arriba!

-¡Pues no faltaba más, sino que tuviera que llevar el visto bueno de un zascandil cualquiera, lo que se baila en mi casa!... ¡Y hablarán luego de la Inquisición esos liberalones descamisados!... Pues yo le prometo que se bailará el minué, y hasta el fandango si es preciso... Y se bailará a la española, y con casaca y peluquín, y si se me antoja, me vestiré yo misma aunque sea de mameluco!... ¡Pues no faltaba más!

A Blanquita Peláez le entró tal risa al figurarse a la monumental señora vestida de mameluco, que rompió a reír sin miramiento alguno, con gran indignación de Ritita.

-¡Esta Blanca tiene sangre de horchata! -dijo. ¿A qué viene esa risa?...

-Como dice tití que se va a vestir de mameluco -balbuceó Blanquita. Y volvió a reírse con mayores bríos.

-Déjala que se ría -replicó la Condesa, esforzándose por reír ella misma. Si el caso es de risa... Si yo me río también de que ese embeleco de Gobernador haya venido a tropezar con la horma de su zapato... Ya verás; ya verás cómo le hacemos perder en la apuesta su bastón de mando, y nos sirve para palo de una escoba.

Las dos primas se miraron de nuevo, como diciendo: Esta es la ocasión -y Ritita dijo vivamente:

-¡Ese es el golpe maestro, titita!... Es menester dar otro baile.

-Y bailar el minué, aunque venga la partida de la Porra.

-¡La recibiremos con la del Porro, y saldrá con las manos en la cabeza! -dijo marcialmente Ritita, esgrimiendo el abanico.

-Nada, tití, nada... ¡Es menester otro baile!... Es cuestión de gabinete.

-Cuestión de honra.

-Lo pide el honor du drapeau...

-¿Pero cuando? -exclamó la Condesa, vacilante... Si estamos ya en Cuaresma...

-¡Pues el domingo de Piñata! -exclamaron a un tiempo las dos primas, con la avidez del jugador que tira el último dado.

La Condesa abrió la boca para contestar, las dos primas alargaron ansiosas el cuello para oír... y las tres se quedaron mudas. Había entrado en el gabinete, sin que nadie lo anunciase, un clérigo muy viejo, que cojeaba al andar, traía las gafas en la punta de la nariz, el sombrero de teja en la mano izquierda, y entraba echando bendiciones con la derecha a diestro y siniestro.

La tía y las sobrinas se quedaron estupefactas: oíase tan sólo la risa comprimida de Blanquita, que se figuraba entonces a tití Rosa camino del cepo, vestida de mameluco, y capitaneando la partida del Porro. Ritita se levantó violentamente del taburete al entrar el clérigo, y fue a sentarse en un rincón con gesto de enfado. Allí se puso a hacer un muñeco con su pañuelo de batista.

-Pero D. Rufino -dijo al fin la Condesa, rompiendo el silencio entre colérica y sorprendida. ¿Lo han hecho a V. Obispo, o viene cazando moscas?...

-¿Obispo a mí, señora Condesa? -replicó el clérigo, con un tono compungido, que movía a risa. ¡Jesús, señora, qué disparate!... ¡Ave María Purísima!... ¡Obispo un pobre capellán de monjas!... Eso sería poner la mitra a Zamama, el demandadero del convento.

-Como viene V. echando bendiciones...

-Por si quedaba por ahí algún diablo de los del baile de anoche, señora Condesa... Por eso nada más; créame usted... Nada más que por eso...

A la Condesa se le atragantó el chiste del capellán, y replicó bruscamente:

-Pero D. Rufino... ¿Se ha pensado V. que a mi casa se viene a ofender a Dios?... ¿Qué gente se figura V. que yo recibo?...

-¡Jesús, señora; Ave María Purísima, qué disparate! -replicó el clérigo, sentándose tranquilamente. ¿Quién había de pensar eso?... ¿Si sabré yo la gente que recibe la Condesa de Santa María?... El que menos es duque de Ora pro nobis.

La importuna risa de Blanquita brotó de nuevo, como el chorro de una fuente intermitente, y volvió a cesar ante una furibunda mirada de su tía. El clérigo se terció el manteo sobre las rodillas, colocó encima el sombrero de teja, cruzó las manos sobre éste, y fijando por encima de las gafas su mirada, aguda como la punta de una lanceta, en las tres primas, dijo muy sosegado, en su tono lastimero:

-Pues sí, señora... Leí yo en un libro viejo, que el diablo no perdía un baile... Vamos, que le gustaba la danza... Y allá uno de los Padres antiguos del yermo vio una vez que cada señora llevaba un diablo sentado en la cola del vestido, y lo iba paseando... ¿Estamos?... Y cuando entré por esas puertas, me dije: ¡Sabe Dios cuántos se habrán quedado descarriados por debajo de los muebles!... Pues con un par de bendiciones desencasto yo la casa; y cate usted ahí por qué las venía echando...

La risa de Blanquita se escapó de nuevo de sus carrillos, hinchados a fuerza de aguantarla, haciendo exclamar a la Condesa coléricamente:

-¡Pero qué pesada estás, Blanca!... ¿Se podrá saber a qué viene esa risa?...

-Como decía V. que se iba a vestir de mameluco...

-¡Calla! -gritó la Condesa con tal brío, que hizo a Blanquita pegar un salto en el asiento.

El clérigo volvió a mirarla de nuevo por encima de las gafas, y dijo:

-Deje V. que se ría la niña: eso son los pocos años...

Y mirando a Ritita del mismo modo, añadió:

-Mire V. como su mamá está muy seria...

Ritita dio otro brinco al oírse colocar en la categoría de las mamás, y de tal manera se crisparon sus nervios, que estiró los brazos del muñeco hasta colocarlo en la familia de los orangutanes. Hubiérase podido poner los zapatos, sin doblar las rodillas.

-¿Pero que está V. ahí diciendo de madres y de hijas? -dijo impaciente la Condesa. ¿Pues no conoce V. a Ritita, mi sobrina... La hija de mi primo Claudio?...

-¿De veras? -exclamó el clérigo asombrado. ¿Pero quién lo había de pensar?... ¡Jesús y cómo ha crecido!... ¡Qué disparate!... Sea para bien, doña Ritita... por muchos años... ¿Y está bueno Papá?... Pero, señor, si me parece que fue ayer cuando la vi nacer, como quien dice... ¡Friolera! y hace ya treinta y cinco años... Como que fue el año treinta y siete, por mayo, justamente el día...

Ritita se puso en pie de un salto, como si le hubiesen aplicado una pila de Volta, al oír que el imprudente clérigo ponía en claro la discutida fecha de su nacimiento. Descuartizó convulsamente el muñeco, como Medea a sus hijos, y dijo con la ronca voz de la ira comprimida:

-Adiós, titita: voy al jardín a ver los pavos reales.

-Y que vayan contigo Adela y Blanca -contestó la Condesa presurosa. Tengo yo que hablar con D. Rufino.

Las tres primas salieron juntas, y nada dicen las crónicas de lo que entonces sucedió entre ellas. Consta, sin embargo, que Ritita estuvo aquel día a dos pasos de atropellar, en la persona de D. Rufino, el famoso canon. -Si quis, suadente diabolo...

En cuanto al clérigo, si es cierto aquello de que, por regla general, son tontos todos los que lo parecen, más la mitad de los que no tienen cara de tales, debía de ser una taimadísima excepción de la primera parte del apotegma.

-¿Pero me querrá V. decir, D. Rufino de mis pecados, qué gusto saca de hacer rabiar a todo el que encuentra en mi casa? -exclamó colérica la Condesa. El otro día le tocó a D. Recaredo: hoy a Ritita.

-¿Yo, señora?... ¿Yo?...

-¡Usted, sí señor, usted!... que parece que no rompe un plato, y se ha propuesto darme un sofocón cada vez que viene a mi casa.

El clérigo dijo para su sotana: -No es la banderilla que puse a Ritita la que a ti te ha punzado- y contestó con el más compungido de sus tonos.

-Pues lo que es hoy, señora Condesa, venía porque la Madre Priora...

-Ya le envié ayer veinticinco duros para la obra del coro... Conque déjese V. de Prioras, y conteste a lo que le pregunto.

-Pues justamente porque le decía V. en la carta que iban veinticinco duros, y venían cincuenta, es por lo que vengo a devolverle de su parte los veinticinco que sobran.

Y al decir esto el Capellán, presentaba a la Condesa un cucuruchito de monedas de oro.

-Que los guarde para vino de Misas... y no se me escape V. por la tangente... ¿Qué significa la mojiganga de las bendiciones que venía V. echando?...

El clérigo dijo para sí -ahí es donde a ti te escuece- y enarcando las cejas, y estirando los labios con el aire más cándido del mundo, contestó:

-Pues si ya lo dije, señora... Por si había quedado algún diablillo...

-No se me haga V. el tonto, que nos conocemos de muy antiguo, y sé que tiene V. más conchas que un galápago... Siempre me está V. tirando pullitas sobre los bailes y las tertulias... ¿En qué libro viejo ha leído V. que el diablo no falta a ningún baile?

Don Rufino se dio una sonora palmada en lo alto de su pelada cabeza, y dijo muy serio:

-En este, que lleva ya setenta y dos años de impreso.

-¿Pero qué idea tiene V. de lo que es un baile, D. Rufino bendito?... ¿Ha visto V. alguno en su vida?...

-Por el derecho, ninguno... Por el revés, muchos...

-¿Y quiere V. decirme cuál es ese revés, y cuál ese derecho?...

-El derecho es lo que V. ve en su casa: el revés, lo que veo yo en el confesonario...

La Condesa se quedó un momento pensativa, y dijo luego, moviendo la cabeza con cierto aire de duda y de desdén disimulado:

-Veo que no conoce V. la clase de gente que recibo yo en mi casa.

-Supongo que serán hombres y mujeres.

-¡Pues claro está, que no han de ser gatos y gatas!