—[237]→

Si ustedes se echan a leer cronistas e historiadores brasileros, no podrán dejar de creer a pie juntillas que Santo Tomás recorrió la América del Sur predicando el Evangelio. Tan auténticos son los datos y documentos en que se apoyan esos caballeros, que no hay flaco por donde meterles diente.

En Ceara, en San Luis de Maranhao, en Pernambuco y en otras provincias del vecino imperio existen variadas pruebas de la visita apostólica.

Al que esto escribe le enseñaron en Belén del Pará una piedra, tenida en suma veneración, sobre la cual piedra se había parado el discípulo de Cristo. Si fue o no cierto, es averiguación en que no quiero meterme, que Dios no me creó para juez instructor de procesos.

Además, el asunto no es dogma de fe ni a nadie se le ha puesto dogal al cuello para que crea o reviente.

Los peruleros no podíamos quedarnos atrás en lo de la evangélica visita. ¡Pues no faltaba otra cosa sino que, hallándose Santo Tomás de tertulia —238→ por la vecindad, nos hubiera hecho ascos o andado con melindres para venir a soltar una cana por esta su casa del Perú!

En Calango, a diez y seis leguas de Lima y cerca de Mala, existe sobre una ladera una piedra blanca y muy lisa y bruñida. Yo no la he visto; pero quien la vio y palpó me lo ha contado. Nótase en ella, y hundida como en blanda cera, la huella de un pie de catorce puntos, y alrededor caracteres griegos y hebreos. El padre Calancha dice en su Crónica Agustina que en 1615 examinó él esta peña, y que diez años más tarde, el licenciado Duarte Fernández, recorriendo la diócesis por encargo del arzobispo don Gonzalo de Ocampo, mandó destruir los caracteres, porque los indios idólatras les daban significación diabólica. ¡Digo, que es lástima y grande!

Siendo tan corta la distancia de Calango a Lima y nada áspero el camino, no es aventurado asegurar que tuvimos un día de huésped y bebiendo agua del Rímac a uno de los doce queridos discípulos del Salvador. Y si esto no es para Lima un gran título de honor, como las recientes visitas del duque de Génova y de don Carlos de Borbón, que no valga.

-Pero, señor tradicionista, ¿por dónde vino, desde Galilea hasta Lima, Santo Tomás?

-Eso ¿qué sé yo? Vayan al cielo a preguntárselo a él. Sería por globo aerostático, a nado o pedibus andando. Lo que yo afirmo, y conmigo escritores de copete, así sagrados como profanos, es que su merced estuvo por estos trigos y san se acabó, y no hay que gerundiarme el alma con preguntas impertinentes.

Pero todavía hay más chicha. Otros pueblos del Perú reclaman idéntica felicidad.

En Frías, departamento de Piura, hay una peña que conserva la huella de la planta del apóstol. En Cajatambo vese otra igual, y cuando Santo Toribio hizo su visita a Chachapoyas concedió indulgencias a los que orasen delante de cierta piedra, pues su ilustrísima estaba convencido de que sobre ella había predicado el Evangelio tan esclarecido personaje.

A muchos maravilló lo gigantesco de la huella, que catorce puntos o pulgadas no son para pie de los pecadores hijos de Adán. Pero a esto responde sentenciosamente un cronista religioso «que, para tan gran varón, aún son pocos catorce puntos».

¡Varajolines! ¡Y qué pata!

Pero como hasta en Bolivia y el Tucumán dejó rastro el apóstol, según lo comprueba un libro en que se habla muy largo sobre la cruz de Carabuco venerada como prenda que perteneció al santo viajero, los peruanos quisimos algo más; y cata que cuando al volcán de Omate o Huaina-Putina se le antojó en 1601 hacer una de las suyas, encontraron los padres —239→ dominicos de un convento de Parinacochas, entre la ceniza o lava, nada menos que una sandalia de Santo Tomás.

No dicen las crónicas si fue la del pie derecho o la del izquierdo, olvido indisculpable en tan sesudos escritores.

La sandalia era de un tejido que jamás se usó entre indios ni españoles; lo que prueba que venía directamente del taller de Ashaverus o Juan Espera-en-Dios (el Judío Errante), famoso zapatero de Jerusalén, como si dijéramos, el Frasinetti de nuestros días.

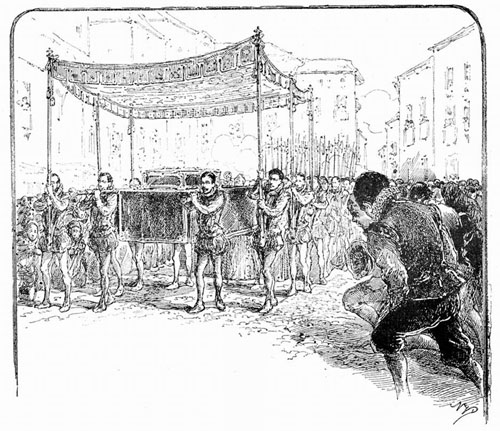

El padre fray Alonso de Ovalle, superior del convento, la metió con mucha ceremonia en una caja de madera de rosa con broches de oro, y por los años de 1603, poco más o menos, la trajo a Lima, donde fue recibida en procesión bajo de palio y con grandes fiestas, a las que asistió el virrey marqués de Salinas.

Dicen eruditos autores de aquel siglo que la bendita sandalia hizo en Lima muchos, muchísimos milagros, y que fue tenida en gran devoción por los dominicos.

Calancha afirma que, satisfecha la curiosidad de los limeños, el padre Ovalle se volvió con la reliquia al Parinacochas; pero otros sostienen que la sandalia no salió de Lima.

La verdad quede en su lugar. Yo ni quito ni pongo, ni altero ni comento, ni niego ni concedo.

Apunto sencillamente la tradición, poniendo el asunto en consejo para que unos digan blanco y otros bermejo.

—240→

Grave litigio había por los años de 1619 entre el corregidor y Cabildo de Arica de un lado, y del otro el capitán don Antonio de Aguilar Belicia, alguacil mayor de la ciudad.

Era el don Antonio hombre díscolo y de muchos humillos aristocráticos. Acusábanlo de pretender que todos los cargos públicos habían de estar desempeñados por personas de su familia. Cierta o calumniosa la acusación, ello es que el vecindario le veta de mal ojo.

Vacado habían dos varas de alcalde en el Cabildo de Arica y antojósele a don Antonio codiciarlas para dos de sus deudos. Aunque mal avenido con el corregidor, fuese a él nuestro capitán y solicitó su auxilio para salir airoso del empeño; pero su señoría que, no sabemos el porqué, le tenía tirria o enemiga, lo desahució claris verbis. El alguacil mayor dio rienda suelta a su despecho, olvidando aquello de gato maullador nunca buen cazador, y dijo:

-Pues, opóngase quien se opusiere, entienda su señoría que he de ver lograda mi demanda y que dineros me sobran para comprar el voto de los cabildantes.

-Pues dígole a vuesa merced -contestó con sorna el corregidor- que antes que tal vea, tendrán la vara dos negros con un jeme de jeta. Y no me ande descomedido y con recancanillas el señor alguacil mayor, que hombre soy para hacerlo como lo digo.

A idos de mi casa y a qué queréis con mi mujer, no hay qué responder. Don Antonio tomó el camino de la puerta sin atreverse a alzar el gallo, que no todo ha de ser Santiago y cierra España.

Chismes y hablillas enconaban cada día más los ánimos de nuestros personajes.

Llegó el 1.º de enero de 1620 y reuniose el Cabildo para elegir dos alcaldes ordinarios Sabido es que las atribuciones de estos funcionarios eran más judiciales que administrativas, y que el cargo se consideraba honorífico en sumo grado. Dígalo el tratamiento que se daba a los alcaldes, a quienes el pueblo debía hablar con la cabeza descubierta, a riesgo de constipados y pulmonías.

El alguacil mayor iba y venía formando capítulo; pero los cabildantes, cuyo penacho había insultado creyéndolos capaces de comerciar con el voto, se concertaron con el corregidor y dieron con el expediente más a propósito para humillar la soberbia de don Antonio.

—241→Contábanse entonces cerca de mil esclavos africanos en Arica y el valle de Azapa, y excedía de ciento el número de negros libres. Algunos de éstos habían alcanzado a crearse una modesta fortuna, y merecían afectuosas consideraciones de los blancos.

Distinguíanse entre los negros naturales de Arica, por su buen porte, religiosidad, riqueza, despejo de ingenio y prendas personales, uno apellidado Anzures, y otro, compadre de éste, cuyo nombre no nos ha transmitido la tradición.

Hecha la votación, los deudos del alguacil mayor sólo merecieron cinco votos, y Anzures y su compadre fueron proclamados por una inmensa mayoría de cabildantes, con no poco regocijo de los criollos.

La democracia enseñaba la punta de la oreja. Los ariqueños se adelantaban en dos siglos a la República. «En ninguna parte

-dice don Simón Rodríguez, ayo de Bolívar- se han visto las disensiones y los pleitos que en la América española sobre colores y sobre ejecutorias. El descendiente de un moro de África venía de España diciendo que en su familia no se habían conocido negros; y el hombre más soez se presentaba con un cartucho de papeles, llenos de arabescos y garabatos, para probar que descendía de la casa más noble de Asturias o Vizcaya».

Anzures y su compañero tomaron en el acto posesión de las varas y se echaron a administrar justicia. Añade la tradición que fueron jueces rectos como camino real y entendidos como Salomón.

El alguacil mayor, humillado por la derrota y temiendo la rechifla popular, se puso inmediatamente en camino para Lima, y ya en la capital del virreinato no excusó diligencia para obtener desagravio; que casi siempre un adarme de favor pesa más que un quintal de justicia. Y tan activo anduvo y tales trazas diose, que el 34 de junio regresó a Arica, y al llegar a la casa del Cabildo apeose de la mula, descalzose las espuelas y con aire ceremonioso entregó un pliego que a la letra así decía:

Ya supondrán mis lectores el rifirrafe que armaría el decreto o provisión del virrey. En el pueblo cundió una especie de somatén con asomos de rebeldía; pues se habló de levantar bandera y de venirse a paso de carga hasta Lima, convertir en picadillo al virrey y a su complaciente secretario, ahorcar al capitán Aguilar Belicia y hacer, en fin, barrabasada y media. Por fortuna, Anzures y su compadre eran hombres de buen juicio y lograron calmar la exaltación pública.

El Cabildo, después de acaloradísima discusión, se resignó a obedecer, pero no sin entablar querella ante el rey y el Consejo de Indias.

¿Cuál fue el éxito de ésta?

He aquí lo que, a pesar de prolijas investigaciones, nos ha sido imposible descubrir. Los libros de actas del Cabildo de Arica fueron llevados a Chucuito (por pertenecer aquella ciudad a la intendencia de Puno), donde habrán servido de sabroso manjar a los ratones, o en la catástrofe del 13 de agosto de 1868 pasaron al vientre de algún tiburón. Gracias al erudito escritor bonaerense don Ricardo Trelles, hemos podido conseguir el documento del príncipe de Esquilache que dejamos consignado.

Por lo demás, lo seguro es que la corona desecharía la apelación de los cabildantes; pues otra conducta habría sido dar alas a pamplinadas republicanas y a que, chiquitines aún y en andadores, le hubiésemos sobado la barba a nuestra madre la metrópoli.

—243→

A poco más de noventa leguas de Arequipa y a cuarenta leguas del mar existe en la provincia de la Unión el famoso mineral de San Antonio de Montesclaros, que fue propiedad del rey de España. Mes hubo en que, sin contar lo que se evaporó entre las uñas de los empleados reales, produjo la mina una docena de arrobas de oro. ¡Aprieta, manco! Yo no lo aseguro, y me atengo a afirmaciones ajenas y a lo que consignan plumas tenidas por muy veraces.

Sea de esto lo que fuere, lo positivo es que hasta nuestros días ha llegado la fama de la riqueza del mineral, y que desde el pasado siglo no han sido flojos los afanes para encontrar la bocamina, tapada por un derrumbe del cerro. El ilustre geólogo y naturalista don Nicolás de Piérola, por los años de 1825 a 1830 emprendió la obra de un socavón o galería de cincuenta varas en busca de la veta principal; pero la falta de capitales lo obligó a suspender el trabajo, si bien quedó convencido de que hasta en los desmontes había tierra aurífera.

Hoy mismo (1883) asegúrannos que se ha organizado una sociedad para echar a un lado la pigricia de nueve a diez mil metros cúbicos de arena, cascajo y piedra, confiando en que al fin de la tarea (que no es magna, pues ni demanda largos meses ni subido desembolso) se descubrirá la entrada a la mina de tradicional riqueza, y no habrá más que hacer que llenarse de oro los bolsillos. Dios los ampare, que prójimos son y en desearles bien lleno evangélico precepto.

Para mí no es inverosímil el buen éxito, desde que es incuestionable la abundancia de vetas de oro en los cerros de la Unión. En 1830, como si dijéramos ayer, un indio, Angelino Torres, descubrió la prodigiosa veta de Huayllura, que en tres años produjo seis milloncejos. El hecho es contemporáneo y de sencilla comprobación. Acaso en otra leyenda refiera la causa que en 1834 obligó a Angelino Torres a derrumbar la mina; pues por hoy sólo me propongo poner en letras de molde lo que cuentan los indios sobre el cataclismo de San Antonio de Montesclaros, acaecido a fines del siglo XVII.

Administraba la ruina un vizcaíno nombrado don Ireneo Villena y Gorrochátogui, quien vino desde España, designado por su majestad, para el desempeño del cargo, y provisto de omnímodas atribuciones y regalías —244→ que hacían de él altísimo personaje. Los seiscientos mitayos puestos bajo sus órdenes le tenían más miedo que al tifus; que el vizcaíno era hombre muy de la cáscara amarga y que por un pelillo mataba a palos a un indio, como quien mata a un perro sarnoso. Según él, para los cholos no había cielo ni infierno, sino purgatorio eterno en esta vida y en la otra.

En una de las galerías de la mina levantó don Ireneo una capilla, donde un sacerdote, contratado por él con el carácter de capellán, celebraba misa los días de obligado precepto y en las noches doctrinaba a los indios y les hacía rezar el rosario.

La capilla estaba dedicada a San Antonio, cuya efigie era de oro y medía más de media vara de altura.

Bajo el altar en que estaba colocado el santo patrono de la mina había una trampa o puerta secreta que conducía a un depósito de seis varas cuadradas, en el cual se guardaban las barrillas de oro que, como el de Australia, es de veintitrés quilates. Para penetrar en el depósito era indispensable mover un resorte que formaba el dedo gordo del pie derecho de la efigie. Giraba entonces San Antonio, dando la espalda al administrador, que era la única persona que conocía el mecanismo pedestre, y abríase la portezuela.

No podía, pues, el tesoro tener mejor guardián.

Aconteció que un domingo hallábanse congregados todos los indios en la capilla y revestido el sacerdote, y la misa no tenía cuando empezarse, porque el señor don Ireneo no daba acuerdo de su persona, entretenido en subversiva conversación con una hembra del caserío vecino. Pasaba el tiempo, y aburrido el capellán dijo a un indio que saliese a avisar al señor administrador que era hora de misa.

-Que espere ese monigote -contestó don Ireneo.

Y pasaron quince minutos, y volvió el indio con nueva embajada, y regresó con idéntica respuesta. El capellán se fastidió de seguir esperando, y subió la gradilla del altar. Llegaba al ite misa est, volviéndose al concurso para echar la bendición, cuando se presentó en la capilla don Ireneo, más furioso que tigre mordido.

-¡Cómo se entiende, seor monigote! ¿Le pago a usted mi plata para que se me insubordine? ¡Caracolines!

Y alzando el puño, dio tan feroz trompada al capellán que le desbarató las narices. Cayó el infeliz bañado en sangre y sobre su cuerpo repiqueteó don Ireneo una zarabanda de patadas, mandándolo después poner fuera de la ruina.

Añade la tradición que aquella noche el cerro se meció como hamaca por diez minutos; que el terremoto produjo un derrumbe tal, que se perdió —245→ por completo hasta la memoria del sitio donde estuvo la bocamina, y que se vio por los aires una legión de diablos llevándose el alma de don beato.

Limeño de regocijada musa y sazonado ingenio fue el bachiller Juan del Castillo, y tanto que remató mal por haber ocupado su intelecto en cuestioncilla que no era para caletre de poco más o menos.

Allá verán ustedes que, como dijo el malogrado Narciso Serra,

|

La casualidad y la manía de desempolvar papeles viejos pusieron al alcance de mis quevedos cinco pliegos, en letra de cadeneta, y que no son más que un extracto minucioso del proceso que se le siguió a aquel prójimo.

El bachiller Castillo era un buen mozo a carta cabal y tenía gran partido con las damiselas; como que el mancebo era tracista, y no tan pobre que necesitara acudir a la sopa boba de los conventos. Poseía un callejón de cuartos cerca del Tajamar de los Alguaciles; y con el producto, que no era para rodar carroza, tenía lo preciso para andar siempre hecho un pino de oro, luciendo capa de paño de Segovia, jubón atrencillado, gorguera de encaje, calzas atacadas y en los días de fiesta zapatos de guadamacil con virillas de plata. Sin ser allegador de la ceniza ni derramador de la harina, el bachiller se trataba a cuerpo qué quieres, cuidando sí de no sacar la pierna más allá de la sábana.

Nadie como él en Lima para hacer hablar a una guitarra, echar un pasacalle a las mozas e improvisar décimas y ovillejos.

Constante tertulio de la escribanía de Cristóbal Vargas, cuyos protocolos existen hoy en el archivo de don Felipe Orellana, era por los años de 1607 el bachiller Juan del Castillo. A la oficina del cartulario o intérprete de la fe pública concurría diariamente, entre otros ociosos y litigantes, fray Rodrigo de Azula, de la orden dominica de predicadores, fraile cogotudo y que se trataba tú por tú con el alegre bachiller.

Dotado Castillo de carácter burlón y epigramático, no desperdiciaba ripio ni oportunidad para armar disputa al reverendo, que era gran argumentador —246→ y ergotista insigne. Entre ambos se sostenía guerra asidua de coplas, más o menos agudas, pero henchidas siempre de denuestos; que tal era el gusto literario de esa época, a juzgar por las muestras que en su famoso Diente del Parnaso nos ha legado el cáustico Juan de Caviedes. Por supuesto que para los concurrentes a la tertulia del escribano era todo ello motivo de entretenimiento y risa.

Un día, impulsado acaso por su mala estrella, ocurriósele al bachiller escribir (¡nunca tal hiciera!) estas rimas de gato cojo, como decían las limeñas, metro muy a la moda en aquellos tiempos:

|

La controversia fue interesantísima. El dominico probó con muchos latines que Adán no se diferenció de sus descendientes y que por lo tanto lució la tripita o excrecencia llamada ombligo. El bachiller argüía que no siendo Adán nacido de hembra, maldito si le hizo falta el cordón umbilical. Contestó aquél con un distingo y un nego majorem, y replicó el limeño con un entimema, dos sorites y tres pares de silogismos.

Los tertulios, como era natural, alambicaban las opiniones, inclinándose a alguna; y como la tesis era de suyo tan original, ocupáronse de ella fuera del recinto de la escribanía.

Tan monótona era por entonces la existencia en Lima que, a falta de otra distracción, personas graves se dieron a cavilar sobre el tema propuesto por el travieso limeño.

—247→Llegó a conocimiento de la Inquisición tamaña bobería, y los hombres de la cruz verde le dieron importancia, calificando las palabras del bachiller de escandalosas y aun de sospechosas de herejía. Echáronse a espulgar en la vida, costumbres y antecedentes del acusado, y sacaron en limpio que el padre de Castillo había sido portugués judaizante y, por ende, recaía sobre el lujo la presunción de traer la conciencia entre la Biblia y el Alcorán, o lo que es lo mismo, de no hacer ascos a la ley de Moisés.

Añádase a esto que el bachiller había dicho públicamente, en la tertulia de Vargas, que el día de Pascua no estaba bien determinado en el almanaque, y que el agua bendita y el vinagre eran las dos únicas cosas iguales en el Perú y en España, y se convendrá en que el Santo Oficio no podía menos que encontrar en las creencias del bachiller Castillo sobra de materiales para condimentar un suculento puchero.

Así sucedió. Una noche le cayeron encima al disputador coplero los familiares de la Santa; lo encerraron en un calabozo; lo pusieron a pan y agua; lo sujetaron a la cuestión de tormento; se zurció proceso en regla; y el domingo de la Santísima Trinidad, 10 de julio de 1608, coram pópulo y con asistencia del excelentísimo señor virrey marqués de Montesclaros y de todo el cortejo palaciego, se le quemó por hereje en el cementerio de la catedral. Según Mendiburu, fue éste el octavo auto de fe celebrado en Lima, y el séptimo, según el cronista Córdova y Urrutia.

Quépanos, sí, a los católicos hijos de esta tres veces coronada ciudad de los reyes del Perú la satisfacción de decir a boca llena y en encomio de nuestra religiosidad católica-apostólica-romana, que el único limeño a quien la Inquisición tuvo el gusto de achicharrar fue el bachiller Castillo, y aun éste no fue limeño puro, sino retoño de portugueses.

Con tal antecedente y escarmentado en cabeza del bachiller mi paisano, otro, que no yo, póngase en calzas bermejas, y con el resultado avíseme por telégrafo, averiguando si Adán tuvo o no tuvo ombligo; punto en que la Inquisición no dijo sí ni no, dejando en pie la cuestión. Por mí, la cosa no vale un pepino y espero salir de curiosidad y saber lo cierto el día del juicio a última hora.

—248→

Que las iglesias catedrales luzcan tres puertas en su frontis es cosa en que nadie para mientes. Pero ¿por qué San Pedro de Lima, que no es catedral ni con mucho, se ha engalanado con ellas?

Aunque digan que me meto en libros de caballería o en lo que no me va ni viene conveniencia, he de echarme hoy a borronear un pliego sobre tan importantísimo tema. ¡Así saque con mi empresa una alma del purgatorio!

Confieso que por más que he buscado en crónicas y archivos la solución del problema, hame sido imposible encontrar datos y documentos que mi empeño satisfagan; y aténgome a lo que me contó un viejo, gran escudriñador de antiguallas y que sabía cuántos pelos tenía el diablo en el testuz y cuáles fueron las dos torres de Lima en las que, por falta de maravedises para hacerlas de bronce, hubo campanas de madera, no para repicar, sino para satisfacer la vanidad de los devotos y engañar a los bobos con apariencias. Creo que esas torres fueron las de Santa Teresa y el Carmen.

Volviendo a mis carneros, o lo que es lo mismo, a las tres puertas de San Pedro, he aquí sin muchos perfiles lo que cuenta la tradición.

Fue San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, quien por los años de 1568 mandó a Lima al padre Jerónimo Ruiz del Portillo con cinco adláteres, para que fundasen esa institución sobre la que tanto de bueno como de malo se ha dicho. Yo ni quito ni pongo, y por esta vez dejo en paz a los jesuitas, sin hacer de ellos giras y capirotes.

Poco después de llegados a la ciudad de los reyes, dieron principio a la fábrica de los claustros llamados entonces Colegio Máximo de San Pablo y que, después de la expulsión de los jesuitas en 1767, tornaron el nombre de convento de San Pedro con que hoy se les conoce.

Este templo, cuya fábrica se principió en 1623 y duró quince anos, es entre todos los de Lima el de más sólida construcción, y mide sesenta y seis varas de largo por treinta y tres de ancho. Todo en él es severo a la par que valioso. Altares tiene, como el de San Ignacio, que son maravilla de arte. El templo fue solemnemente consagrado el 3 de julio de 1638, con asistencia del virrey conde de Chinchón y de ciento sesenta jesuitas. El mismo día se bendijo la campana por el obispo Villarroel, bautizándola —249→ con el nombre de la Agustina. La campana pesa cien quintales, es la más sonora que posee Lima, y las paredes que forman la torre fueron construidas después de colocada esa gran mole; de manera que para bajar la campana sería preciso empezar por destruir la torre.

Las fiestas de consagración duraron tres días y fueron espléndidas. La custodia, obsequio de varias familias adeptas a la Compañía de Jesús, se estimó en valor de doce mil ducados.

Principiada la fábrica exhibieron los jesuitas un plano en el que se veía la iglesia dividida en tres naves, dejando presumir a los curiosos que la nave central era para dar entrada al templo. Entretanto, el superior de Lima había enviado un memorial a Roma pidiendo a Su Santidad licencia para una puerta.

Aquellos eran los tiempos en que el Vaticano cuidaba de halagar a las comunidades religiosas que se fundaban en el Perú. Así otorgó a la monumental iglesia de San Francisco de Lima los mismos honores y prerrogativas de que disfruta San Juan de Letrán en Roma. Esto explica el porqué sobre la puerta principal de San Francisco se ven la tiara y las llaves del Pontífice. Los franciscanos, para manifestar su gratitud a la Santa Sede, grabaron desde entonces en su coro, en letras como el puño, esta curiosa inscripción anagramática, en la que hay tal ingenio en la combinación de letras que, leídas al derecho o al revés, de arriba para abajo y al contrario, resultan siempre las mismas palabras:

RARO |

Al recibir el Papa la solicitud de los jesuitas, no supo por el momento si tomar a risa o a lo serio la pretensión. «¿Es humildad la de los hijos de Loyola, candor o malicia? ¿Quieren dar una prueba de acatamiento al representante de Cristo sobre la tierra, buscando su apostólica aquiescencia hasta para lo más trivial?». Todo esto y mucho más se preguntaba Su Santidad. «Sea de ello lo que fuere

-concluyó el Padre Santo-, allá va el permiso, que por más que alambico el asunto no alcanzo a descubrir el entripado».

Por algo se dijo lo de que un jesuita y una suegra saben más que una culebra, y en esta ocasión los sucesos se encargaron de comprobar la exactitud del refrán.

Cuando los jesuitas de Lima tuvieron bajo los ojos la licencia pontificia, construyeron tres arcos y plantaron puerta en cada uno de ellos. El cabildo eclesiástico armó un tole-tole de todos los diablos y ocurrió

—250→

al poder civil para que hiciese por la fuerza quitar una puerta. «¡Cómo, cómo! ¿De cuando acá -gritaban los canónigos- se arroga la Compañía privilegios de catedral? ¡Eso no puede soportarse!»

.

Entonces los jesuitas, que contaban con amigos en el gobierno y con gran partido en el vecindario, sacaron a lucir el consabido permiso pontificio. Arguyeron los canónigos que ese documento necesitaba más notas explicatorias que un epigrama latino de Marcial, y que todo podía significar, menos autorización expresa para abrir tres puertas.

A esto contestaban los jesuitas con mucha sorna: «¡Miren qué gracia! Ya nos sabíamos que para dos puertas no necesitábamos venia de alma viviente. Conque dos puertas a que tenemos derecho y una que nos concede el Papa, son tres puertas. Esto, señores canónigos, no tiene vuelta de hoja y es de una lógica de chaquetilla ajustada».

El Cabildo no se dio por convencido con el argumento, un si es no es sofístico y rebuscado, y para poner fin a la controversia ambos contrincantes ocurrieron a Roma.

Su Santidad no pudo dejar de reconocer, in pecto, que los jesuitas le habían hecho una jugada limpia y de mano maestra; pero como no era digno del sucesor de Pedro confesar la burla urbi et orbi, con escándalo de la cristiandad, adoptó un expediente que conciliaba todos los caprichos o vanidades de sotana.

El Papa expidió no sé si bula o rescripto concediendo, por especial privilegio y razones reservadas, tres puertas a la nueva iglesia de San Pablo; pero prohibía bajo severas penas canónicas que se abriese la tercera, salvo casos de incendio, terremoto y aseo o refección7 de la fábrica.

¿Han visto ustedes, lectoras mías, ni el sábado de gloria, que es el día en que San Pedro se convierte en rinconcito del cielo con ángeles y serafines y música y perfumes, que se hayan abierto las tres? ¿No lo han visto ustedes? Pues yo tampoco.

Un cerrojo, cubierto de moho, prueba que en San Pedro hay una puerta por adorno, por lujo, por fantasía, por chamberinada, como decimos los criollos, y que esa puerta no sirve para lo que han servido todas las puertas desde la del arca de Noé, la más antigua de que hacen mención las historias, hasta la de la jaula de mi loro.