El Excmo. Sr. D. Gaspar de Zúñiga Acevedo y Fonseca, conde de Monterrey, mereció el apodo de Virrey de los milagros, no porque fuese facedor de ellos (aunque no falta panegirista que se los atribuya, atento a su ascetismo, gran caridad y otras ejemplares virtudes), sino porque en su breve período de mando estuvieron de moda las maravillas y prodigios en estos reinos del Perú. Las crónicas se encuentran llenas de sucesos portentosos, tales como la conversión en el Cuzco del libertino Selenque que, como el capitán Montoya de la leyenda de Zorrilla, asistió sin saberlo a sus propios funerales; rarezas del terremoto de 25 de noviembre de 1604 en Arequipa, fenomenales efectos de los rayos, resurrección de muertos, arrepentimiento de un fraile cuya barragana dejaba como las mulas las huellas del herraje, apariciones de almas de la otra vida que venían a dar su paseíto por estos andurriales, y pongo punto a la lista que, a seguirla, sería cuento de nunca acabar. No es que yo, humilde historietista y creyente a macha martillo, sea de los que dicen que ya Dios no se ocupa de hacer milagros y que el diablo nunca los ha hecho, sino que en estos tiempos se realizaron dos, tan de capa de coro y estupendos, que no he podido resistir a la comezón de sacarlos a plaza en pleno siglo XIX, para edificación de incrédulos, solaz de fieles y contentamiento universal.

El conde de Monterrey, cuya hija fue mujer del famoso conde-duque de Olivares, pasó del virreinato de México al del Perú, y entró en Lima el 18 de noviembre de 1604. Su salud hallábase tan quebrantada que poco o nada pudo atender al gobierno político del país; y pasaba las horas en que sus dolencias le permitían abandonar el lecho, visitando las iglesias y repartiendo en limosnas todas sus rentas. Su caridad lo condujo a pobreza tal, que habiendo fallecido en 16 de marzo de 1606, no dejó prenda que valiera algunos roñosos maravedises y fue sepultado, a costa de la Real Audiencia, en la iglesia de San Pedro, poniéndose en su lápida esta inscripción: Maluit mori quam fœdari.

Las armas de la casa de Fonseca son cinco estrellas de gules en campo de oro; y las de los Acevedo, escudo cuartelado, primero y cuarto en oro con un acebo de sinople, segundo y tercero en plata con un lobo de sable, bordura de gules con ocho sautores en oro.

Los únicos sucesos notables de su época fueron la fundación del Tribunal de Cuentas y descubrimiento de la isla de Otahiti, y con él la certidumbre de que existía la parte del globo llamada Australia u Oceanía. Esta empresa marítima, que tuvo éxito desgraciado, fue muy protegida por el conde de Monterrey. Las naves se equiparon en el Callao, y el jefe de la flotilla fue el ilustrado y valeroso marino Quirós.

En este tiempo florecían en Lima Santo Toribio, San Francisco Solano y Santa Rosa, y el padre Ojeda, de la recoleta dominica, escribía los primeros versos de su inmortal poema La Cristiada. No es de extrañar, pues, que los milagros anduviesen bobos y a mantas.

Por entonces -dice un cronista- sucedió aquel célebre milagro del Santo Cristo de la Columna, milagro que yo tengo de contar rápidamente y a mi manera.

Oía un confesor el desbalijo de culpas que le hacía un penitente, y tal rabo tendrían ellas que, escandalizado el buen sacerdote, le dijo en voz alta:

-No te absuelvo.

-Absuelve a ese hombre que no te costó a ti lo que a mí -exclamó el Cristo extendiendo el dedo índice.

Y el milagro está, no en que hablara el Cristo, que sobre eso podría haber su más y su menos, sino en que el dedo no volvió a tomar la posición primitiva.

Pero no es este prodigio, que incidentalmente se me ha venido a la pluma, objeto de mi tradición, sino los que en otros capítulos verá el lector; prodigios a que no osaré asignar año determinado, pues los cronistas que he consultado, aunque uniformes en lo substancial de los hechos, no lo están en cuanto a las fechas.

Pues, señor, in diebus illis vivía una vida perra y de miseria por estos mundos de Dios una señora que había venido a menos por muerte de su marido, quien, al irse al hoyo, la dejó sin un cuarto ni estaca en pared, pero con dos mocetonas de buena estampa, a las que la pobreza ponía en riesgo de echar por la calle de en medio y entrar en camino de perdición. La madre y las hijas se ocupaban en trabajos de aguja; pero antaño, como hogaño, la costura no cunde ni da para fantasías y es amago permanente de tisis y otras dolamas. Vivían, como dice el refrán, boca con rodilla y en la mano la almohadilla.

A las muchachas no les faltaba su respectivo cuyo, oficial de carpintero el uno y covachuelista o aprendiz de escribano el otro, mozos honrados a carta cabal, pero sin blanca ni amarilla. Mientras Dios no mejorase sus horas, el casorio in facie ecclesiœ era punto menos que imposible. El cura de la parroquia no era hombre de gastar saliva leyendo la epístola de San Pablo gratis et amore.

En esta tribulación, ocurriósele a la madre solicitar la protección de un acaudalado comerciante que gozaba fama de generoso y compasivo. fue la viuda al estanco, compró un pliego de papel de hilo, partiolo por mitad, pidió prestados al catalán de la esquina tintero de cuerno y pluma de ganso, escribió la misiva, espolvoreó sobre lo escrito un puñado de tierra, cerrola con migaja de pan, y un chico de la vecindad, adiestrado en el oficio, marchó a las volandas de correo.

Hallábanse a la sazón de tertulia en el almacén o bodega del comerciante varios de sus amigos, gente toda de rumbo y de riñón bien cubierto. Recibió el dueño el billete, y riéndose lo mostró a los demás. La misiva decía ad pedem litterae, y perdonen ustedes la ortografía, que una costurera de tres al cuarto no está obligada a pespuntes gramaticales.

«Muy señor mío y mi dueño de todo mi corazón: doña Juanita Riquelme, la confesada del padre definidor, pide a vuesamerced cuyas Manos Besa que la socorra en una necesidad mandándolo de Limosna lo que pese este papelito y que Dios se lo pague y se lo aumente y no soy más que su humilde criada».

Rieron no poco los tertulios con lo original de la petición, y el vanidoso comerciante puso la carta en un platillo de la balanza, y en el otro una onza de oro. ¡Cosa de brujería! El platillo no se rindió. Maravilláronse los amigos, y a porfía empezaron a echar onzas y más onzas, y... ¡nada!, como si tal cosa. El platillo de la carta no subía.

Aquello era caso de Inquisición o milagro de tomo y lomo.

Por fin, el papelito se dio por vencido tan luego como en la balanza se hallaron depositadas onzas por valor de mil pesos de a ocho reales, con cuya suma dotó la viuda a sus hijas, que tuvieron larga prole y murieron cuando les llegó la hora.

Paréceme que el milagro no es anca de rana. Pues allá va el otro.

Esto sí, esto sí que no pasó en Lima, sino en Potosí.

Y quien lo dude no tiene más que echarse a leer los Anales de la villa imperial, por Bartolomé Martínez Vela, que no me dejarán por mentiroso.

Diz que el sobrino del corregidor Sarmiento, a quien no tuvo el lector la desdicha de conocer ni yo tampoco, era gran aficionado a la fruta de la huerta ajena. ¡Habrá pícaro! Andaba, pues, el tal a picos pardos con la mujer de un prójimo, cuando una noche éste, que estaba ya sobre aviso, llegó tan repentinamente que el galán no tuvo tiempo sino para esconderse, más doblado que abanico, bajo un mueble del dormitorio, mientras su atribulada cómplice, temblando como azogada, exclamaba:

-¡Válganme las ánimas benditas del purgatorio!

Entró Otelo furioso, puñal en mano y daga al cinto, resuelto a hacer una carnicería que ni la del rastro o matadero; y de pronto se detuvo en el dintel de la puerta, se inclinó cortésmente, y dijo:

-Buenas noches, señoras mías.

Y siguió su camino para otra habitación, convencido de que en su honra no había la más leve manchita, y de, que era un vil calumniador el caritativo quídam que le había dado el amargo aviso.

Cuando más tarde se halló a solas con su mujer, la preguntó:

-¿Qué buenas mozas eran las que tenías de visita?

Y la muy zorra contestó sin turbarse:

-Hijo, eran unas amiguitas que me querían mucho, y a quienes yo correspondo su cariño.

Y la señora quedó firmemente persuadida de que debía su salvación a la complacencia de las benditas ánimas del purgatorio, que se prestaron a desempeñar en obsequio suyo el poco airoso papel de terceras. Puso enmienda a sus veleidades amorosas, y se hizo tan devota de las amiguitas del otro mundo que no economizaba agasajarlas con misas y sufragios, para tenerlas propicias, si andando los tiempos volvía a encontrarse en atrenzos idénticos.

Y si éste no es milagro de gran fuste, que no valga y que otro talle; pues lo que soy yo me lavo las manos como Pilatos, y pongo punto final a la tradición.

Hablando de cosas que se repelen o de cualidades que no armonizan, se ha dicho siempre: «Esto cuadra tanto como a un crucifijo un par de pistolas o como un tambor a un altar mayor».

Pues el que inventó el segundo refrancito no supo lo que dijo; porque si hubiera vivido en Lima y visitado la iglesia de Santo Domingo, habría visto, hasta principios del siglo pasado, un tambor en el altar de la Virgen del Rosario. Yo no lo vi, por supuesto; pero sí lo vio mi paisano el padre Juan Meléndez, autor de la curiosa Crónica dominica, impresa en Roma en 1681, y a mi paisano me atengo, que fue fraile veraz si los hubo y muy serio y formalote.

Entre los primeros virreyes del Perú fue D. Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros y de Bayuela, señor de las villas de la Higuera de las Dueñas, Colmenar, Cardoso y Valconete, uno de los que más contribuyeron a la organización del virreinato. Trasladado del gobierno de México al del Perú, y habiendo sido antes presidente de la casa de Contratación en Sevilla, hizo su entrada en Lima el 21 de diciembre de 1607.

Eran sus armas las de la casa de Luna. Escudo cortado: en la parte superior, en plata, una luna jaquelada de oro y azur: en la parte inferior, escaques de oro y azur formando un tablero de ajedrez.

Empezó su excelencia consagrándose al arreglo de las oficinas de hacienda, donde las cuentas andaban dadas al diablo; y tanto hincapié hizo en ello que logró enviar fuertes remesas de dinero al soberano, quien estaba siempre en pos de un maravedí para completar un duro. Por esta solicitud llamáronlo los limeños despensero del rey, apodo del que se enorgullecía el buen marqués.

Grande fue la protección que el de Montesclaros dispensó a la industria minera. La producción de Huancavelica sólo alcanzaba a 900 quintales de azogue al año, y en 1615, cuando descendió del poder, excedía de 8.000 quintales.

A pocas leguas del puerto de Chala descubriose una rica mina de oro, de veintitrés quilates, la cual fue bautizada con el nombre de Montesclaros. Trabajose por cuenta del rey de España, y es fama que produjo su laboreo quince arrobas de oro al mes. Un derrumbe destruyó la entrada al socavón.

El comercio tuvo también mucho auge con el establecimiento del tribunal del Consulado, contribuyendo a este prestigio algunos viajes que, por la vía de Magallanes, hicieron buques con mercaderías.

Dispensó el rey gran consideración a los artesanos, y dictó varias ordenanzas en protección de ellos y de sus industrias.

Creó escuelas para niños pobres, impuso el derecho de sisa, y concluyéronse la Alameda de los Descalzos y los puentes de Lima y de la villa de Huaura.

En 1612 hízose en Lima, por el padre Francisco Bejarano, el primer grabado en acero. fue éste una lámina representando el túmulo que se erigió para las suntuosas exequias con que en la capital del virreinato se honró la memoria de Margarita de Austria.

Las costumbres de la época eran un tanto relajadas. Los habitantes de Lima pensaban sólo en la disipación y los placeres. La ciudad, destruida casi por el terremoto de 1609, se levantaba de sus ruinas más arrogante, y construían casas espléndidas.

El de Montesclaros quiso ponerlas a raya y sostuvo cruda lid con las tapadas; pero ellas, que supieron vencer a los graves padres del concilio limense, hicieron en breve cejar al virrey, quien se limitó a encargar a los sacerdotes que influyesen en los maridos para que éstos prohibieran a sus mujeres el uso de la saya y manto. ¡No era malo el modo para apearse de la mula chúcara!

En este tiempo y por informes del marqués se crearon el arzobispado de La Plata y los obispados de Trujillo, Guamanga, Arequipa y La Paz, dándose principio a las misiones del Paraguay por los jesuitas Maceta y Cataldino, sucesores de San Francisco Solano, que acababa de morir en Lima el 14 de julio de 1610.

También se efectuó en Lima un sínodo en el que, por cuestión de asiento, se armó gorda pelotera entre el arcediano y el previsor, que era el favorito del arzobispo Lobo Guerrero.

Gran bromista fue el marqués de Montesclaros, y cuéntase que habiéndose un caballero dormido en la tertulia de palacio, mandó el virrey apagar las luces, y cuando despertó nuestro hombre le hizo creer que repentinamente había cegado.

Relevado con el príncipe de Esquilache, regresose a España el de Montesclaros a principios de 1616, siendo premiado por el rey con el cargo de presidente del Consejo de Aragón.

El extranjero que hubiera llegado a Lima en 1615, habríase sorprendido al encontrar la ciudad en son de guerra y a todo títere barbudo afilando espadas y componiendo mosquetes. Ítem, habría visto muy rodeado de papelotes al oidor Solórzano, el sabio autor de la Política Indiana, quien se ocupaba a la sazón del censo de la capital, resultando empadronadas 25.454 personas. De esta cifra, excluyendo mujeres, ancianos, niños, indios y esclavos, no llegaba a dos mil el número de hombres en actitud de tomar las armas, circunstancia que traía descorazonado al anciano virrey; pues el enemigo con quien tenía que habérselas era formidable, aguerrido y orgulloso por recientes victorias.

Ya sospechará el lector que contra quien se preparaban los vecinos de esta ciudad de los reyes era nada menos que contra el pirata holandés Jorge Spitberg, quien con cuatro galeones y dos pataches bien artillados paseábase en el Pacífico, como Pedro por su casa, acompañado por ochocientos lobeznos, de esos que no temen a Dios ni al diablo.

A fuerza de actividad y sacrificios consiguió el virrey armar en el Callao cuatro buques, tripulándolos con seiscientos hombres. Dio el mando de la escuadrilla a su sobrino D. Rodrigo de Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, y las naves se hicieron a la vela en demanda de los piratas, llevando por capellán mayor al franciscano fray Bernardo de Gamarra y ocho religiosos más de las comunidades seráfica y domínica.

Parece que D. Rodrigo de Mendoza no era el hombre que tan peligrosas circunstancias requerían; pues hasta abril de 1615, en que regresó al Callao, se anduvo paseando el mar sin tropezar con los piratas, que seguían haciendo frecuentes desembarcos en la costa y saqueando puertos que era una maravilla.

Súpose con fijeza, a principios de mayo, que los piratas con ocho bajeles hacían rumbo al Callao; y el virrey ordenó a nuestra escuadra salir al encuentro de ellos, trabándose la lid frente a Cañete, a noventa millas poco más o menos de Lima.

El combate duró cinco horas y fue reñidísimo. En cada uno de los cinco buques españoles iban dos o tres frailes que, con una cruz en la mano, exhortaban a nuestros improvisados marinos a no rendirse a pesar de la incuestionable superioridad de los holandeses en número, armas, disciplina y condiciones marineras de sus naves.

Hubo un momento en que la victoria pareció inclinarse a favor de España; porque el navío almirante de Spitberg, buque de mil cuatrocientas toneladas, fue abordado por nuestra capitana al mando de D. Rodrigo de Mendoza y de su segundo Palomeque de Aluendín. Desarbolados ya dos de los buques de nuestra escuadra y yéndose a pique el otro, los del enemigo, aunque bien maltratados, acudieron en socorro do la almiranta, esterilizándolas ventajas que en el abordaje comenzaban a tener los nuestros, que habían acorralado en la popa a los piratas que se batían desesperadamente.

Viendo D. Rodrigo la imposibilidad de hacer frente a los que venían en auxilio de la almiranta, mandó desprender los garfios de abordaje, abandonar la cubierta de la nave holandesa y asilarse en la capitana.

Para colmo de desastre el incendio estalló en ésta, y a fin de salvarse de la explosión de la santabárbara tuvieron nuestros infortunados marinos que arrojarse al agua. De seiscientos hombres de nuestra escuadra perecieron ahogados ciento sesenta, y ciento diez al filo de las hachas de abordaje. El dominico fray Luis Tenorio y el franciscano fray Alfonso Trujillo murieron en el combate.

La célebre doña Catalina de Erauzo, conocida por la monja alférez, se arrojó al mar junto con un fraile franciscano. Los piratas los tomaron prisioneros y al cabo de un mes los desembarcaron en Paita.

Dos días después la escuadra holandesa estaba en el Callao.

En Lima el pánico se había apoderado de los espíritus, y el mismo virrey -dice un historiador- dudaba de encontrar cien hombres dispuestos a morir a su lado; pues razones de política desconfianza le impedían armar a los indios y a los esclavos.

El Sacramento estaba descubierto en los templos invadidos por el pueblo, y la que fue más tarde Santa Rosa de Lima rogaba en Santo Domingo por los hijos del Perú.

Si Spitberg hubiera desembarcado, habría sido muy débil la resistencia que le opusiera el cañón de crujía (pieza única que artillaba el Callao), con el que el padre Hernando Gallardo, de la orden seráfica, hizo algunos disparos, sin causar avería a los buques holandeses.

Pero el pirata cambió repentinamente de propósito y se alejó del Callao, continuando el saqueo de la costa.

El conde de la Granja, en el canto XII de su poema Santa Rosa de Lima, describe con mucha animación y abundancia de pormenores el combate naval de Cañete, nombrando a todas las personas notables que se encontraron a bordo. En ese canto hay octavas cuya entonación es verdaderamente épica.

D. Pedro de Peralta, en su Lima fundada, habla también, aunque con extremado laconismo, del combate, al cual sólo consagra en el canto V esta gongorina octava:

| «Y surcará Spitberg este oceano | |||

| en hombres fuerte, en velas numeroso; | |||

| contra él pronto armamento peruviano | |||

| el gran marqués destinará celoso; | |||

| fluctuante campo a choque más que humano | |||

| dará vecino golfo, en que hazañoso | |||

| cederá el español; mas sin victoria | |||

| se aliará con la pérdida la gloria». |

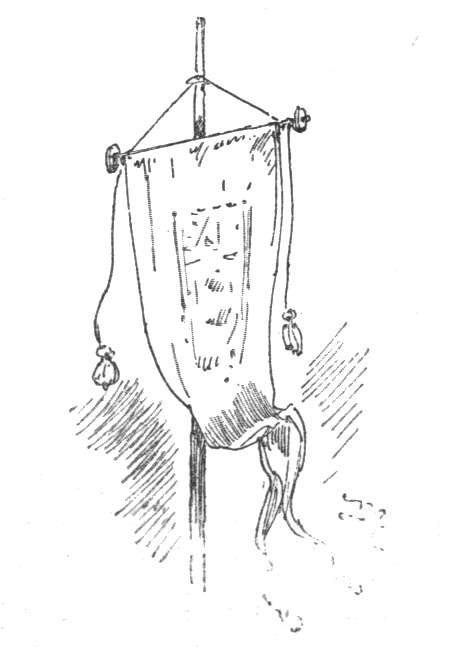

Palomeque de Aluendín hallábase sobre la cubierta de la almiranta holandesa, batiéndose como un bravo, en el momento en que, reforzados los piratas, obligaron a los nuestros a refugiarse en la capitana, que principiaba a arder. El valeroso Aluendín se vio acosado por tres marineros que le impedían volver a su nave. Entonces retrocedió, cogió un tambor que había en la popa, y encomendándose a la Virgen del Rosario, arrojose al mar, haciendo de la caja de guerra un salvavida.

Llegó la noche, y Aluendín, sosteniéndose en el tambor, nadaba cuanto le era posible, impulsándolo las olas sobre la playa. En ella lo encontraron al día siguiente, privado de sentidos y con las manos crispadas en las cuerdas del tambor holandés.

Palomeque de Aluendín trajo a Lima, como botín de guerra, el tambor que a bordo de la almiranta servía para congregar a los piratas, tambor al que, sea dicho de paso, debía su milagrosa salvación.

Aluendín hizo una suntuosa fiesta a la Virgen del Rosario en la iglesia de los padres dominicos, y en conmemoración del milagro permaneció durante muchos años el tambor a los pies de la dulce Madre del Amor Eterno.

Así eran nuestros abuelos. Nada hacían sin encomendarse a Dios o a la Virgen. Hasta los ladrones y los asesinos fiaban en la protección de algún santo, al que, cuando salían bien librados de su criminal empresa, agasajaban con cirios y misas. ¿Quién ignora que todos los bandidos usaban reliquias al cuello, que recitaban la oración llamada del Justo Juez y que reconocían por abogada y valedora a la Virgen del Carmen?

Entonces se creía. Para el bien y para el mal se buscaba, ante todo, la protección del cielo. Hoy hemos eliminado a Dios, porque nuestra fatuidad nos hace pensar que nos bastamos y nos sobramos para todo y que Dios no pasa de ser un símbolo convencional para embaucar bobos y hacer a los frailes caldo gordo.

¡Es mucho cuento la ilustración de nuestro siglo escéptico, materialista y volteriano!

Esta tradición no tiene otra fuente de autoridad que el relato del pueblo. Todos la conocen en el Cuzco tal como hoy la presento. Ningún cronista hace mención de ella, y sólo en un manuscrito de rápidas apuntaciones, que abarca desde la época del virrey marqués de Salinas hasta la del duque de la Palata, encuentro las siguientes líneas:

«En este tiempo del gobierno del príncipe de Squillace, murió malamente en el Cuzco, a mano del diablo, el almirante de Castilla conocido por el descomulgado».

Como se ve, muy poca luz proporcionan estas líneas, y me afirman que en los Anales del Cuzco, que posee inéditos el señor obispo Ochoa, tampoco se avanza más, sino que el misterioso suceso está colocado en época diversa a la que yo le yo le asigno.

Y he tenido en cuenta para preferir los tiempos de don Francisco de Borja y Aragón, no sólo la apuntación ya citada, sino la especialísima circunstancia de que, conocido el carácter del virrey poeta, son propias de él las espirituales palabras con que termina esta leyenda.

Hechas las salvedades anteriores, en descargo de mi conciencia de cronista, pongo punto redondo y entro en materia.

Don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y conde de Mayalde, natural de Madrid y caballero de las órdenes de Santiago y Montesa, contaba treinta y dos años cuando Felipe III, que lo estimaba en mucho, lo nombró virrey del Perú. Los cortesanos criticaron el nombramiento, porque don Francisco sólo se había ocupado hasta entonces de escribir versos, galanteos y desafíos. Pero Felipe III, a cuyo regio oído, y contra la costumbre, llegaron las murmuraciones, dijo: «En verdad que es el más joven de los virreyes que hasta hoy han ido a Indias; pero en Esquilache hay cabeza, y más que cabeza brazo fuerte».

El monarca no se equivocó. El Perú estaba amagado por flotas filibusteras; y por muy buen gobernante que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el 22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana, se fueron a pique vanas naves, y los piratas vencedores pasaron a cuchillo los prisioneros.

El virrey marqués de Montesclaros se constituyó en el Callao para dirigir la resistencia, más por llenar el deber que porque tuviese la esperanza de impedir, con los pocos y malos elementos de que disponía, el desembarque de los piratas y el consiguiente saqueo de Lima. En la ciudad de los Reyes dominaba un verdadero pánico; y las iglesias no sólo se hallaban invadidas por débiles mujeres, sino por hombres que, lejos de pensar en defender como bravos sus hogares, invocaban la protección divina contra los herejes holandeses. El anciano y corajudo virrey disponía escasamente de mil hombres en el Callao, y nótese que, según el censo de 1614, el número de habitantes de Lima ascendía a 25.454.

Pero Spitberg se conformó con disparar algunos cañonazos, que le fueron débilmente contestados, e hizo rumbo para Paita. Peralta en su Lima fundada, y el conde de la Granja, en su poema de Santa Rosa, traen detalles sobre esos luctuosos días. El sentimiento cristiano atribuye la retirada de los piratas a milagro que realizó la Virgen limeña, que murió dos años después, el 24 de agosto de 1617.

Según unos el 18, y según otros el 23 de diciembre de 1615, entró en Lima el príncipe de Esquilache, habiendo salvado providencialmente, en la travesía de Panamá al Callao, de caer en manos de los piratas.

El recibimiento de este virrey fue suntuoso, y el Cabildo no se paró en gastos para darle esplendidez.

Su primera atención fue crear una escuadra y fortificar el puerto, lo que mantuvo a raya la audacia de los filibusteros hasta el gobierno de su sucesor, en que el holandés Jacobo L'Heremite acometió su formidable empresa pirática.

Descendiente del Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) y de San Francisco de Borja, duque de Gandía, el príncipe de Esquilache, como años más tarde su sucesor y pariente el conde de Lemos, gobernó el Perú bajo la influencia de los jesuitas.

Calmada la zozobra que inspiraban los amagos filibusteros, don Francisco se contrajo al arreglo de la hacienda pública, dictó sabias ordenanzas para los minerales de Potosí y Huancavelica, y en 20 de diciembre de 1619 erigió el tribunal de Consulado de Comercio.

Hombre de letras, creó el famoso colegio del Príncipe, para educación de los hijos de caciques, y no permitió la representación de comedias ni autos sacramentales que no hubieran pasado antes por su censura. «Deber del que gobierna -decía- es ser solícito por que no se pervierta el gusto».

La censura que ejercía el príncipe de Esquilache era puramente literaria, y a fe que el juez no podía ser más autorizado. En la pléyade de poetas del siglo XVII, siglo que produjo a Cervantes, Calderón, Lope, Quevedo, Tirso de Molina, Alarcón y Moreto, el príncipe de Esquilache es uno de los más notables, si no por la grandeza de la idea, por la lozanía y corrección de la forma. Sus composiciones sueltas y su poema histórico Nápoles recuperada, bastan para darle lugar preeminente en el español Parnaso.

No es menos notable como prosador castizo y elegante. En uno de los volúmenes de la obra Memorias de los virreyes se encuentra la Relación de su época de mando, escrito que entregó a la Audiencia para que ésta lo pasase a su sucesor don Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar. La pureza de dicción y la claridad del pensamiento resaltan en este trabajo, digno, en verdad, de juicio menos sintético.

Para dar idea del culto que Esquilache rendía a las letras, nos será suficiente apuntar que, en Lima, estableció una academia o club literario, como hoy decimos, cuyas sesiones tenían lugar los sábados en una de las salas de palacio. Según un escritor amigo mío y que cultivó el ramo de crónicas, los asistentes no pasaban de doce, personajes los más caracterizados en el foro, la milicia o la iglesia. «Allí asistía el profundo teólogo y humanista don Pedro de Yarpe Montenegro, coronel de ejército; don Baltasar de Laza y Rebolledo, oidor de la Real Audiencia; don Luis de la Puente, abogado insigne; fray Baldomero Illescas, religioso franciscano, gran conocedor de los clásicos griegos y latinos; don Baltasar Moreyra, poeta, y otros cuyos nombres no han podido atravesar los dos siglos y medio que nos separan de su época. El virrey los recibía con exquisita urbanidad; y los bollos, bizcochos de garapiña, chocolate y sorbetes distraían las conferencias literarias de sus convidados. Lástima que no se hubieran extendido actas de aquellas sesiones, que seguramente serían preferibles a las de nuestros Congresos».

Entre las agudezas del príncipe de Esquilache, cuentan que le dijo a un sujeto muy cerrado de mollera, que leía mucho y ningún fruto sacaba de la lectura: «Déjese de libros, amigo, y persuádase que el huevo mientras más cocido, más duro».

Esquilache, al regresar a España en 1622, fue muy considerado del nuevo monarca Felipe IV, y munió en 1658 en la coronada villa del oso y el madroño.

Las armas de la casa de Borja eran un toro de gules en campo de oro, bordura de sinople y ocho brezos de oro.

Presentado el virrey poeta, pasemos a la tradición popular.

Existe en la ciudad del Cuzco una soberbia casa conocida por la del Almirante; y parece que el tal almirante tuvo tanto de marino, como alguno que yo me sé sólo ha visto el mar en pintura. La verdad es que el título era hereditario y pasaba de padres a hijos.

La casa era obra notabilísima. El acueducto y el tallado de los techos, en uno de los cuales se halla modelado el busto del almirante que la fabricó, llaman preferentemente la atención.

Que vivieron en el Cuzco cuatro almirantes, lo comprueba el árbol genealógico que en 1861 presentó ante el Soberano Congreso del Perú el señor don Sixto Laza, para que se le declarase legítimo y único representante del Inca Huáscar, con derecho a una parte de las huaneras, al ducado de Medina de Rioseco, al marquesado de Oropesa y varias otras gollerías. ¡Carrillo iba a costarnos el gusto de tener príncipe en casa! Pero conste, para cuando nos cansemos de la república, teórica o práctica, y proclamemos, por variar de plato, la monarquía, absoluta o constitucional, que todo puede suceder, Dios mediante y el trotecito trajinero que llevamos.

Refiriéndose a ese árbol genealógico, el primer almirante fue don Manuel de Castilla, el segundo don Cristóbal de Castilla Espinosa y Lugo, al cual sucedió su hijo don Gabriel de Castilla Vázquez de Vargas, siendo el cuarto y último don Juan de Castilla y González, cuya descendencia se pierde en la rama femenina.

Cuéntase de los Castilla, para comprobar lo ensoberbecidos que vivían de su alcurnia, que cuando rezaban el Avemaría usaban esta frase: Santa María, madre de Dios, parienta y señora nuestra, ruega por nos.

Las armas de los Castilla eran: escudo tronchado; el primer cuartel en gules y castillo de oro aclarado de azur; el segundo en plata, con león rampante de gules y banda de sinople con dos dragantes también de sinople.

Aventurado sería determinar cuál de los cuatro es el héroe de la tradición, y en esta incertidumbre puede el lector aplicar el mochuelo a cualquiera, que de fijo no vendrá del otro barrio a querellarse de calumnia.

El tal almirante era hombre de más humos que una chimenea, muy pagado de sus pergaminos y más tieso que su almidonada gorguera. En el patio de la casa ostentábase una magnífica fuente de piedra, a la que el vecindario acudía para proveerse de agua, tomando al pie de la letra el refrán de que «agua y candela a nadie se niegan».

Pero una mañana se levantó su señoría con un humor de todos los diablos, y dio orden a sus fámulos para que moliesen a palos a cualquier bicho de la canalla que fuese osado a atravesar los umbrales en busca del elemento refrigerador.

Una de las primeras que sufrió el castigo fue una pobre vieja, lo que produjo algún escándalo en el pueblo.

Al otro día el hijo de ésta, que era un joven clérigo que servía la parroquia de San Jerónimo, a pocas leguas del Cuzco, llegó a la ciudad y se impuso del ultraje inferido a su anciana madre. Dirigiose inmediatamente a casa del almirante; y el hombre de los pergaminos lo llamó hijo de cabra y vela verde, y echó verbos y gerundios, sapos y culebras por esa aristocrática boca, terminando por darle una soberana paliza al sacerdote.

La excitación que causó el atentado fue inmensa. Las autoridades no se atrevían a declararse abiertamente contra el magnate, y dieron tiempo al tiempo, que a la postre todo lo calma. Pero la gente de iglesia y el pueblo declararon ex comulgado al orgulloso almirante.

El insultado clérigo, pocas horas después de recibido el agravio, se dirigió a la Catedral y se puso de rodillas a orar ante la imagen de Cristo, obsequiada a la ciudad por Carlos V. Terminada su oración, dejó a los pies del juez Supremo un memorial exponiendo su queja y demandando la justicia de Dios, persuadido que no había de lograrla de los hombres. Diz que volvió al templo al siguiente día, y recogió la querella proveída con un decreto marginal de Como se pide: se hará justicia. Y así pasaron tres meses, hasta que un día amaneció frente a la casa una horca y pendiente de ella el cadáver del excomulgado, sin que nadie alcanzara a descubrir los autores del crimen, por mucho que las sospechas recayeran sobre el clérigo, quien supo, con numerosos testimonios, probar la coartada.

En el proceso que se siguió declararon dos mujeres de la vecindad que habían visto un grupo de hombres cabezones y chiquirriticos, vulgo duendes, preparando la horca; y que cuando ésta quedó alzada, llamaron por tres veces a la puerta de la casa, la que se abrió al tercer aldabonazo. Poco después el almirante, vestido de gala, salió en medio de los duendes, que sin más ceremonia lo suspendieron como un racimo.

Con tales declaraciones la justicia se quedó a obscuras, y no pudiendo proceder contra los duendes, pensó que era cuerdo el sobreseimiento.

Si el pueblo cree como artículo de fe que los duendes dieron fin del excomulgado almirante, no es un cronista el que ha de meterse en atolladeros para convencerlo de lo contrario, por mucho que la gente descreía de aquel tiempo murmurara por lo bajo que todo lo acontecido era obra de los jesuitas, para acrecer la importancia y respeto debidos al estado sacerdotal.

El intendente y los alcaldes del Cuzco dieron cuenta de todo al virrey, quien después de oír leer el minucioso informe le dijo a su secretario:

-¡Pláceme el tema para un romance moruno! ¿Qué te parece de esto, mi buen Estúñiga?

-Que vuecelencia debe echar una mónita a esos sandios golillas que no han sabido hallar la pista de los fautores del crimen.

-Y entonces se pierde lo poético del sucedido -repuso el de Esquilache sonriéndose.

-Verdad, señor; pero se habrá hecho justicia.

El virrey se quedó algunos segundos pensativo; y luego, levantándose de su asiento, puso la mano sobre el hombro de su secretario:

-Amigo mío, lo hecho está bien hecho; y mejor andaría el mundo si, en casos dados, no fuesen leguleyos trapisondistas y demás cuervos de Temis, sino duendes, los que administrasen justicia. Y con esto, buenas noches y que Dios y Santa María nos tengan en su santa guarda y nos libren de duendes y remordimientos.

Gran animación reinaba en la plaza mayor de Lima el domingo 27 de abril de 1625. El Cabildo quería festejar con una corrida de toros y juego de cañas y alcancías la llegada al Perú y posesión de palio del ilustrísimo señor arzobispo D. Gonzalo de Ocampo.

Los aleros que tres cuartos de siglo más tarde debían convertirse en elegantes portales, ostentaban multitud de andamios, sobre los que se alzaban asientos, forrados en damasco, para las principales señoras, caballeros y comunidades religiosas que no hallaran cabida en los balcones lujosamente encortinados.

Eran las tres de la tarde, y la corrida, anunciada para las dos, no llevaba visos de dar principio. Ni su excelencia el virrey, ni los oidores, ni el ayuntamiento se presentaban en sus balcones. Las damas se abanicaban impacientes; los galanes, por hacer algo, las atendían con refrescos y confitados; el pueblo murmuraba, y los bichos se daban de cabezadas contra las trancas del toril, situado en la esquina de la pescadería.

Entretanto, oidores y cabildantes iban y venían del palacio del virrey al palacio del arzobispo.

De pronto cuatro hombres empezaron a quitar el dosel levantado en el balcón de la casa arzobispal; y a la vez, por la puerta de ésta, salía a gran escape la carroza de su ilustrísima. Llegada a la esquina del portal de Escribanos detúvola el cochero, esperando acaso que algunos oficiosos quitasen las tablas que servían de barrera; mas, viendo que nadie atendía a separar estorbos, asomó D. Gonzalo la cabeza y comunicó órdenes al fámulo. Entonces éste volvió bridas, penetró el coche por la puerta principal del palacio de gobierno y, saliendo por la de la cárcel de corte, enderezó por el puente al convento de los Descalzos.

Antes de que sepamos lo que impulsó al arzobispo a inferir tamaño desaire al Cabildo de la muy leal y tres veces coronada ciudad de los reyes y a tomar por vía pública la casa de gobierno, será bien que hagamos conocimiento con el Excmo. Sr. D. Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar, conde de Posadas, y decimotercio virrey del Perú por S. M. D. Felipe IV.

Sabido es que para los virreyes de México fue siempre un ascenso el gobierno del Perú, y tanto que durante dos siglos fue el sueldo de éstos mayor que el de aquéllos. Así entre los cuarenta virreyes que nos rigieron, habían hecho en tierra de Motezuma el aprendizaje del mando los marqueses de Mondéjar, de Alcañices, de Salinas, de Montesclaros y de Guadalcázar, así como los condes de Alba, de Salvatierra y de la Monclova.

Guadalcázar disfrutaba en México de veinte mil ducados al año, recibiendo en el Perú un aumento de diez mil.

El de Guadalcázar vino, pues, de México a reemplazar al príncipe de Esquilache, haciendo su entrada en Lima en julio de 1622; y en verdad que Felipe IV no pudo dar al virrey poeta más digno sucesor.

En los libros del Cabildo de Lima se encuentra una minuciosa relación del magnífico recibimiento que hizo la ciudad a su excelencia y a sus hijas doña Mariana y doña Brianda, la que fue más tarde en España condesa de Casa Palma.

La eficacia de sus medidas extirpó en Potosí el bando de los Vicuñas que durante algunos años había traído revuelto y ensangrentado el mineral; y sólo el genio y el valor del marqués pudieron impedir que se apoderase de Lima el pirata Jacobo L'Heremite, que por cinco meses bloqueó el Callao con una escuadra de trescientos cañones y mil setecientos hombres de desembarco. A la vez los araucanos se rebelaron, y su excelencia envió contra ellos con muy buen éxito una expedición, dándola por general a su hermano D. Luis Fernández de Córdova.

Dependiendo Panamá del virreinato del Perú, suscitábanse con frecuencia cuestiones a las que el virrey, por la distancia, no podía poner término inmediato. Parece que su majestad reconvino una vez al de Guadalcázar porque no trataba con severidad a ciertos señores del istmo, reconvención a la que por escrito contestó el marqués: «Señor, como desde aquí sólo alcanzo con las puntas de los dedos a las justicias de Panamá, no les puedo, aunque la ambiciono mucho, apretar la mano».

Ya que hemos exhibido al virrey soldado, vamos al gobernante sostenedor de las regalías del patronato.

A la una del día en que iba a efectuarse la fiesta con que la ciudad agasajaba a su arzobispo, asomose el virrey por una ventana de palacio para contemplar los adornos de la plaza; y viendo que, en contravención a reales cédulas, se ostentaba un dosel de terciopelo carmesí en el balcón arzobispal, llamó al licenciado Ramírez, que había sido camarero y maestro de ceremonias del arzobispo Lobo Guerrero, y le dijo:

-Aquel dosel está en la plaza y a vista del virrey y de la Real Audiencia; y pues el señor arzobispo no ha de ver los toros de pontifical, no sé a qué título ha de sentarse de igual a igual con quien representa a la corona. Por eso, Sr. Juan Ramírez, he llamado a vuesamerced para que le diga en mi nombre a su ilustrísima que siendo yo tan su servidor y para evitarle el sonrojo de que esto se trasluzca y ande en lenguas venga a mi palacio a gozar de la función. Así estando a mi lado y en buena conformidad, se bajará sin escándalo el dosel que, contra ceremonial y derecho, ha puesto, y que tenga por entendido que yo no he de cejar un punto en vilipendio de la dignidad regia y de los fueros del soberano.

El licenciado salió a cumplir su comisión, y en breve regresó con una respuesta airada de D. Gonzalo. Entonces el prudente virrey puso el caso en conocimiento de la Audiencia y de los regidores más notables, que, aplaudiendo la conducta del marqués, no desesperaron traer a buen acuerdo al arzobispo. Pero D. Gonzalo, según dice el erudito quiteño Villarroel, que fue obispo de Arequipa y de Santiago de Chile, en su curioso libro Los dos cuchillos, impreso en 1657, tenía muchas ayudas de costas para errar en la cuestión del dosel: «ser muy rico, muy engreído, muy reciente prelado y no disimular sus puntas de colérico».

Por eso, sin aceptar transacción alguna, mandó quitar en el acto el dosel y todo adorno de sus balcones, cerrar puertas y ventanas, y aparejada su carroza, tomó el partido de que ya hemos hablado.

Ni antes ni después de D. Gonzalo han usado más los arzobispos, cuando han querido presenciar algún festejo, que un almohadón de terciopelo carmesí sobre el antepecho del balcón, adornado éste con una cortina recamada de franjas de oro.

El pueblo llegó al fin a imponerse de lo que acontecía; mas no por eso desmayó la animación de la fiesta. Sólo las comunidades y algunas damas devotas y muy encariñadas por el arzobispo se retiraron de los tablados y balcones.

El sesudo virrey no alteró en nada el programa de la función; y como era de estilo, salió a caballo con una lucida comitiva a recorrer la plaza, regresando luego a ocupar su asiento bajo el dosel de la galería de palacio.

La corrida fue buena. Los bichos eran bravos, despanzurraron caballos, aporrearon jinetes e hirieron chulos. Hubo sangre, en fin, sine qua non de una buena corrida.

La danza de gigantes parlampanes y papahuevos, los grupos de pallas, y las cofradías de congos, bozales, caravelís, angolas y terranovas, fueron suntuosas. Cada señora de Lima se había encargado de vestir y adornar con sus más ricas alhajas a uno de los farsantes. En las danzas lucía la competencia del lujo.

El arzobispo regresó por la noche a su palacio, imaginándose que con su ausencia había aguado la función.

D. Gonzalo de Ocampo, natural de Madrid, fue el cuarto arzobispo de Lima. El 19 de octubre de 1625 tuvo la honra de consagrar la catedral, en cuya construcción se habían empleado ochenta y nueve años y gastádose seiscientos mil pesos. La ceremonia religiosa principió a las siete de la mañana y terminó a las nueve de la noche, y aún existen medallas de plata que se acuñaron para conmemorar el acto. Casi destruida por el terremoto de 1746, se procedió inmediatamente a reedificarla, verificándose su estreno el jueves de Corpus, 29 de mayo de 1753, siendo virrey el conde de Superunda.

Desde 1604, en que se edificó, hasta 1625 fue la iglesia de la Soledad, situada en la plazuela de San Francisco, la que sirvió de catedral limeña.

Las torres de la catedral se construyeron en 1797, miden cuarenta varas de altura y son de maderas incorruptibles. En la torre del Norte se colocó la campana Cantabria o Mari-Angola, que pesa trescientos diez quintales, y en la torre del Sur la campana bautizada con el nombre de la Purísima, y cuyo peso era de ciento cincuenta quintales.

Obsequiado en 1850 por el arzobispo Luna Pizarro, tiene la catedral, entre otros notables, un magnífico lienzo de Murillo, La Verónica, que los canónigos cuidan como un tesoro, y que ya en dos ocasiones han visto en peligro de ser robado.

Volvamos a D. Gonzalo. Desde el día de la cuestión del dosel vivió en lucha abierta con el virrey. De ilustrísima cuna, opulento, educado cerca del Padre Santo Clemente VIII, de quien fue camarero secreto con poderosas influencias en Roma y en Madrid, todas las probabilidades del triunfo estaban en su favor. En México hacía poco que un arzobispo había puesto preso a un virrey y despojádolo del mando, conducta que mereció el aplauso del monarca, y D. Gonzalo de Ocampo se hallaba en camino de seguir el ejemplo. Los galeones que llegaron de Cádiz en los últimos meses de 1626 traían la noticia de que era punto resuelto en la corte nombrar por virrey al arzobispo; pero que Felipe IV buscaba la manera de dorar la píldora para no agraviar al marqués. Tal es la gratitud de los grandes.

Sin duda que el arzobispo habría visto lograda su ambición si la muerte no lo estorbase. Recorriendo su diócesis fue envenenado en Recuay por un cacique, a quien había reprendido severamente desde el púlpito, y murió en 19 de diciembre de 1626, de cincuenta y cuatro años de edad.

En su tiempo tuvo lugar la famosa querella de los barberos. El arzobispo había promulgado un edicto, prohibiendo que afeitasen en días festivos. Los rapabarbas pusieron el grito en el cielo, y apelaron ante el juez eclesiástico de Guamanga; mas habiéndoles negado la apelación, ocurrieron a la Audiencia, la cual falló contra el edicto. Sus señorías los oidores no podían pasar el domingo sin hacerse jabonar la cara, ¡Pues no faltaba más sino que su Ilustrísima legislase contra las navajas!

Tengo para mí, conociendo el templo de alma de D. Gonzalo y su influencia en las cortes de Roma y Madrid, que si lo hubiera pretendido habría alcanzado el capelo cardenalicio. La primera vez que se intentó crear un cardenal en América, y que éste fuese el arzobispo de Lima, fue en 1816. El 15 de octubre de ese año D. José Antonio de Errea, del orden de Calatrava, y D. Francisco Moreira y Matute, que eran los alcaldes de la ciudad, sometieron a la aprobación del Cabildo la idea de solicitar de su majestad que impetrase del Padre Santo la investidura del capelo en la persona de D. Bartolomé María de las Heras, arzobispo de Lima. El marqués de Casa Dávila, que era el procurador general de la ciudad, habló con tanta elocuencia en apoyo de la proposición que ella fue aprobada. En uno de los códices del Archivo nacional he leído copia del acta del Cabildo y del memorial enviado al rey. Claro es que la pretensión tuvo en Roma el mismo resultado que otra que en 1871 elevó a Su Santidad el presidente Balta, pidiendo el capelo para el arzobispo Goyeneche, que era entonces el decano de los obispos de la cristiandad, pues contaba más de medio siglo de ejercer funciones episcopales. Fío en Dios que a la tercera irá la vencida, y que tendremos cardenal arzobispo en casa. No siempre ha de estar el Papa con el humor negro, alguna vez nos ha de dar gusto.

(Al doctor Ignacio La-Puente)

En una tarde de junio de 1631 las campanas todas de las iglesias de Lima plañían fúnebres rogativas, y los monjes de las cuatro órdenes religiosas que a la sazón existían, congregados en pleno coro, entonaban salmos y preces.

Los habitantes de la tres veces coronada ciudad cruzaban por los sitios en que sesenta años después el virrey conde de la Monclova debía construir los portales de Escribanos y Botoneros, deteniéndose frente a la puerta lateral de palacio.

En éste todo se volvía entradas y salidas de personajes más o menos caracterizados.

No se diría sino que acababa de dar fondo en el Callao un galeón con importantísimas nuevas de España, ¡tanta era la agitación palaciega y popular!, o que como en nuestros democráticos días se estaba realizando uno de aquellos golpes de teatro a que sabe dar pronto término la justicia de cuerda y hoguera.

Los sucesos, como el agua, deben beberse en la fuente; y por esto, con venia del capitán de arcabuceros que está de facción en la susodicha puerta, penetraremos, lector, si te place mi compañía, en un recamarín de palacio.

Hallábanse en él el Excmo. Sr. D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón, virrey de estos reinos del Perú por S. M. D. Felipe IV, y su íntimo amigo el marqués de Corpa. Ambos estaban silenciosos y mirando con avidez hacia una puerta de escape, la que al abrirse dio paso a un nuevo personaje.

Era éste un anciano. Vestía calzón de paño negro a media pierna, zapatos de pana con hebillas de piedra, casaca y chaleco de terciopelo, pendiendo de este último una gruesa cadena de plata con hermosísimos sellos. Si añadimos que gastaba guantes de gamuza, habrá el lector conocido el perfecto tipo de un esculapio de aquella época.

El doctor Juan de Vega, nativo de Cataluña y recién llegado al Perú, en calidad de médico de la casa del virrey, era una de las lumbreras de la ciencia que enseña a matar por medio de un récipe.

-¿Y bien, D. Juan? -le interrogó el virrey más con la mirada que con la palabra.

-Señor, no hay esperanza. Sólo un milagro puede salvar a doña Francisca.

Y D. Juan se retiró con aire compungido.

Este corto diálogo basta para que el lector menos avisado conozca de qué se trata.

El virrey había llegado a Lima en enero de 1639, y dos meses más tarde su bellísima y joven esposa doña Francisca Henríquez de Ribera, a la que había desembarcado en Paita para no exponerla a los azares de un probable combate naval con los piratas. Algún tiempo después se sintió la virreina atacada de esa fiebre periódica que se designa con el nombre de terciana y que era conocida por los incas como endémica en el valle del Rimac.

Sabido es que cuando en 1378 Pachacutec envió un ejército de treinta mil cuzqueños a la conquista de Pachacamac, perdió lo más florido de sus tropas a estragos de la terciana. En los primeros siglos de la dominación europea, los españoles que se avecindaban en Lima pagaban también tributo a esta terrible enfermedad, de la que muchos sanaban sin específico conocido y a no pocos arrebataba el mal.

La condesa de Chinchón estaba desahuciada. La ciencia, por boca de su oráculo D. Juan de Vega, había fallado.

-¡Tan joven y tan bella! -decía a su amigo el desconsolado esposo-. ¡Pobre Francisca! ¿Quién te habría dicho que no volverías a ver tu cielo de Castilla ni los cármenes de Granada? ¡Dios mío! ¡Un milagro, Señor, un milagro!...

-Se salvará la condesa, excelentísimo señor -contestó una voz en puerta de la habitación.

El virrey se volvió sorprendido. Era un sacerdote, un hijo de Ignacio de Loyola, el que había pronunciado tan consoladoras palabras.

El conde de Chinchón se inclinó ante el jesuita. Este continuó:

-Quiero ver a la virreina, tenga vuecencia fe y Dios hará, el resto.

El virrey condujo al sacerdote al lecho de la moribunda.

Suspendamos nuestra narración para trazar muy a la ligera el cuadro de la época del gobierno de D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, hijo de Madrid, comendador de Criptana entre los caballeros de Santiago, alcaide del alcázar de Segovia, tesorero de Aragón y cuarto conde de Chinchón, que ejerció el mando desde 14 de enero de 1629 hasta el 18 del mismo mes de 1639.

Amenazado el Pacífico por los portugueses y por la flotilla del pirata holandés Pie de palo, gran parte de la actividad del conde de Chinchón se consagró a poner al Callao y la escuadra en actitud de defensa. Envió además a Chile mil hombres contra los araucanos y tres expediciones contra algunas tribus de Puno, Tucumán y Paraguay.

Para sostener el caprichoso lujo de Felipe IV y sus cortesanos, tuvo la América que contribuir con daño de su prosperidad. Hubo exceso de impuestos y gabelas, que el comercio de Lima se vio forzado a soportar.

Data de entonces la decadencia de los minerales de Potosí y Huancavelica, a la vez que el descubrimiento de las vetas de Bombón y Caylloma.

Fue bajo el gobierno de este virrey cuando en 1635 aconteció la famosa quiebra del banquero Juan de la Cueva, en cuyo banco -dice Lorente- tenían suma confianza así los particulares como el gobierno. Esa quiebra se conmemoró, hasta hace poco, con la mojiganga llamada Juan de la Cova, coscoroba.

El conde de Chinchón fue tan fanático como cumplía a un cristiano viejo. Lo comprueban muchas de sus disposiciones. Ningún naviero podía recibir pasajeros a bordo, si previamente no exhibían una cédula de constancia de haber confesado y comulgado la víspera. Los soldados estaban también obligados, bajo severas penas, a llenar cada año este precepto, y se prohibió que en los días de Cuaresma se juntasen hombres y mujeres en un mismo templo.

Como lo hemos escrito en nuestros Anales de la Inquisición de Lima, fue esta, la época en que más víctimas sacrificó el implacable tribunal de la fe. Bastaba ser portugués y tener fortuna para verse sepultado en las mazmorras del Santo Oficio. En uno solo de los tres autos de fe a que asistió el conde de Chinchón fueron quemados once judíos portugueses, acaudalados comerciantes de Lima.

Hemos leído en el librejo del duque de Frías que en la primera visita de cárceles a que asistió el conde se le hizo relación de una causa seguida a un caballero de Quito, acusado de haber pretendido sublevarse contra el monarca. De los autos dedujo el virrey que todo era calumnia, y mandó poner en libertad al preso, autorizándole para volver a Quito y dándole seis meses de plazo para que sublevase el territorio; entendiéndose que si no lo conseguía, pagarían los delatores las costas del proceso y los perjuicios sufridos por el caballero.

¡Hábil manera de castigar envidiosos y denunciantes infames!

Alguna quisquilla debió tener su excelencia con las limeñas cuando en dos ocasiones promulgó bando contra las tapadas; las que, forzoso es decirlo, hicieron con ellos papillotas y tirabuzones. Legislar contra las mujeres ha sido y será siempre sermón perdido.

Volvamos a la virreina, que dejamos moribunda en el lecho.

Un mes después se daba una gran fiesta en palacio en celebración del restablecimiento de doña Francisca.

La virtud febrífuga de la cascarilla quedaba descubierta.

Atacado de fiebres un indio de Loja llamado Pedro de Leyva, bebió para calmar los ardores de la sed del agua de un remanso, en cuyas orillas crecían algunos árboles de quina. Salvado así, hizo la experiencia de dar de beber a otros enfermos del mismo mal cántaros de agua en los que depositaba raíces de cascarilla. Con su descubrimiento vino a Lima y lo comunicó a un jesuita, el que, realizando la feliz curación de la virreina, hizo a la humanidad mayor servicio que el fraile que inventó la pólvora.

Los jesuitas guardaron por algunos años el secreto, y a ellos acudía todo el que era atacado de tercianas. Por eso, durante mucho tiempo, los polvos de la corteza de quina se conocieron con el nombre de polvos de los jesuitas.

El doctor Scrivener dice que un médico inglés, Mr. Talbot, curó con la quinina al príncipe de Condé, al delfín, a Colbert y otros personajes, vendiendo el secreto al gobierno francés por una suma considerable y una pensión vitalicia.

Linneo, tributando en ello un homenaje a la virreina condesa de Chinchón, señaló a la quina el nombre que hoy le da la ciencia: Chinchona.

Mendiburu dice que al principio encontró el uso de la quina fuerte oposición en Europa, y que en Salamanca se sostuvo que caía en pecado mortal el médico que la recetaba, pues sus virtudes eran debidas a pacto de los peruanos con el diablo.

En cuanto al pueblo de Lima, hasta hace pocos años conocía los polvos de la corteza de este árbol maravilloso con el nombre de polvos de la condesa2.

Doña Claudia Orriamún era por los años de 1640 el más lindo pimpollo de esta ciudad de los reyes. Veinticuatro primaveras, sal de las salinas de Lima y un palmito angelical han sido siempre más de lo preciso para volver la boca agua a los golosos. Era una limeña de aquellas que cuando miran parece que premian, y cuando sonríen parece que besan. Si a esto añadimos que el padre de la joven, al pasar a mejor vida en 1637, la había dejado bajo el amparo de una tía sesentona y achacosa, legándole un decente caudal, bien podrá creérsenos, sin juramento previo y como si lo testificaran gilitos descalzos, que no eran pocos los niños que andaban tras del trompo, hostigando a la muchacha con palabras de almíbar, besos hipotéticos, serenatas, billetes y demás embolismos con los que, desde que el mundo empezó a civilizarse, sabernos los del sexo feo dar guerra a las novicias y hasta a las catedráticas en el ars amandi.

Parece que para Claudia no había sonado aún el cuarto de hora memorable en la vida de la mujer, pues a ninguno de los galanes alentaba ni con la más inocente coquetería. Pero, como cuando menos se piensa salta la liebre, sucedió que la niña fue el Jueves Santo con su dueña y un paje a visitar estaciones, y del paseo a los templos volvió a casa con el corazón perdido. Por sabido se calla que la tal alhaja debió encontrársela un buen mozo.

Así era en efecto. Claudia acertó a entrar en la iglesia de Santo Domingo, a tiempo y sazón que salía de ella el virrey con gran séquito de oidores, cabildantes y palaciegos, todos de veinticinco alfileres y cubiertos de relumbrones. La joven, para mirar más despacio la lujosa comitiva, se apoyó en la famosa pila bautismal que, forrada en plata, forma hoy el orgullo de la comunidad dominica; pues, como es auténtico, en la susodicha pila se cristianaron todos los nacidos en Lima durante los primeros años de la fundación de la ciudad. Terminado el desfile, Claudia iba a mojar en la pila la mano más pulida que han calzado guantecitos de medio punto, cuando la presentaron con galantería extremada una ramita de verbena empapada en el agua bendita. Alzó ella los ojos, sus mejillas se tiñeron de carmín y... ¡Dios la haya perdonado! se olvidó de hacer la cruz y santiguarse. ¡Cosas del demonio!

Había llegado el cuarto de hora para la pobrecita. Tenía por delante al más gallardo capitán de las tropas reales. El militar la hizo un saludo cortesano, y aunque su boca permaneció muda, su mirada habló como un libro. La declaración de amor quedaba hecha y la ramita de verbena en manos de Claudia. Por esos tiempos, a ningún desocupado se le había ocurrido inventar el lenguaje de las flores, y éstas no tenían otra significación que aquella que la voluntad estaba interesada en darla.

En las demás estaciones que recorrió Claudia, encontró siempre a respetuosa distancia al gentil capitán, y esta tan delicada reserva acabó de cautivarla. Podía aplicarse a los recién flechados por Cupido esta conceptuosa seguidilla:

| «No me mires, que miran | |||

| que nos miramos; | |||

| miremos la manera | |||

| de no mirarnos. | |||

| No nos miremos, | |||

| y cuando no nos | |||

| miren nos miraremos». |

Ella, para tranquilizar las alarmas de su pudibunda conciencia, podía decirse como la beata de cierta conseja:

| «Conste, Señor, que yo no lo he buscado; | |||

| pero en tu casa santa lo he encontrado». |

D. Cristóbal Manrique de Lara era un joven hidalgo español, llegado al Perú junto con el marqués de Mancera y en calidad de capitán de su escolta. Apalabrado para entrar en su familia, pues cuando regresase a España debía casarse con una sobrina de su excelencia, era nuestro oficial uno de los favoritos del virrey.

Bien se barrunta que tan luego como llegó el sábado y resucitó Cristo y las campanas repicaron gloria, varió de táctica el galán, y estrechó el cerco de la fortaleza sin andarse con curvas ni paralelas. Como el bravo Córdova en la batalla de Ayacucho, el capitancito se dijo: «¡Adelante! ¡Paso de vencedores!».

Y el ataque fue tan esforzado y decisivo, que Claudia entró en capitulaciones, y se declaró vencida y en total derrota, que

| «Es la mujer lo mismo | |||

| que leña verde; | |||

| resiste, gime y llora | |||

| y al fin se enciende». |

Por supuesto, que el primer artículo, el sine qua non de las capitulaciones, pues como dice una copla:

| «Hasta para ir al cielo | |||

| se necesita | |||

| una escalera grande | |||

| y otra chiquita». |

fue que debía recibir la bendición del cura tan pronto como llegasen de España ciertos papeles de familia que él se encargaba de pedir por el primer galeón que zarpase para Cádiz. La promesa de matrimonio sirvió aquí de escalerita, que la gran escalera fue el mucho querer de la dama. Eso de largo noviazgo, y más si se ha aflojado prenda, tiene tres pares de perendengues. El matrimonio ha de ser como el huevo frito: de la sartén a la boca.

Y corrían los meses, y los para ella anhelados pergaminos no llegaban, hasta que, aburrida, amenazó a D. Cristóbal con dar una campanada que ni la de Mariangola; y estrecholo tanto, que asustado el hidalgo se espontaneó con su excelencia, y le pidió consejo salvador para su crítica situación.

La conversación que medió entre ambos no ha llegado a mi noticia ni a la de cronista alguno que yo sepa; pero lo cierto es que, como consecuencia de ella, entre gallos y media noche desapareció de Lima el galán, llevándose probablemente en la maleta el honor de doña Claudia.

Mientras D. Cristóbal va galopando y tragándose leguas por endiablados caminos, echaremos un párrafo de historia.

El Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo y Leyva, marqués de Mancera, señor de las Cinco Villas, comendador de Esparragal en el orden y caballería de Alcántara y gentilhombre de cámara de su majestad, llegó a Lima para relevar al virrey conde de Chinchón en 18 de enero de 1639.

Las armas del de Leyva eran castillo de oro sobre campo de sinople, bordura de gules con trece estrellas de oro.

Las fantasías y la mala política de Felipe IV y de su valido el condeduque de Olivares se dejaban sentir hasta en América. Por un lado los brasileños, apoyando la guerra entre Portugal y España, hacían aprestos bélicos contra el Perú; y por otro, una fuerte escuadra holandesa, armada por Guillermo de Nassau y al mando de Enrique Breant, amenazaba apoderarse de Valdivia y Valparaíso. El marqués de Mancera tomó enérgicas y acertadas medidas para mantener a raya a los vecinos, que desde entonces, sea de paso dicho, miraban el Paraguay con ojos de codicia; y aunque los corsarios abandonaron la empresa por desavenencias que entre ellos surgieron y por no haber obtenido, como lo esperaban, la alianza con los araucanos, el prudente virrey no sólo amuralló y fortificó el antiguo Callao, haciendo para su defensa fundir artillería en Lima, sino que dio a su hijo D. Antonio de Toledo el mando de la flotilla conocida después por la de los siete viernes. Nació este mote de que cuando el hijo de su excelencia regresó de Chiloé sin haber quemado pólvora, hizo constar en su relación de viaje que en viernes había zarpado del Callao, arribado en viernes a Arica para tomar lenguas, llegado a Valdivia en viernes y salido en viernes, sofocado en viernes un motín de marineros jugadores, libertádose una de sus naves de naufragar en viernes, por fin, fondeado en el Callao en viernes.

Como hemos referido en nuestros Anales de la Inquisición, los portugueses residentes en Lima eran casi todos acaudalados e inspiraban recelos de estar en connivencia con el Brasil para minar el poder español. El 1º de diciembre de 1640 se había efectuado el levantamiento del Portugal. El Santo Oficio había penitenciado y aun consumido en el brasero a muchos portugueses, convictos o no convictos de practicar la religión de Moisés.

En 1642 dispuso el virrey que los portugueses se presentasen en palacio con las armas que tuvieran y que saliesen luego del país, disposición que también se comunicó a las autoridades del Río de la Plata. Presentáronse en Lima más de seis mil; pero dícese que consiguieron la revocatoria de la orden de expulsión, mediante un crecido obsequio de dinero que hicieron al marqués. En el juicio de residencia que según costumbre se siguió a D. Pedro de Toledo y Leyva, cuando en 1647 entregó el mando al conde de Salvatierra, figura esta acusación de cohecho. El virrey fue absuelto de ella.

Los enemigos del marqués contaban que cuando más empeñado estaba en perseguir a los judíos portugueses, le anunció un día su mayordomo que tres de ellos estaban en la antesala solicitando audiencia, y que el virrey contestó: «No quiero recibir a esos canallas que crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo». El mayordomo le nombró entonces a los solicitantes, que eran de los más acaudalados mercaderes de Lima, y dulcificándose el ánimo de su excelencia, dijo: «¡Ah! Deja entrar a esos pobres diablos. Como hace tanto tiempo que pasó la muerte de Cristo, quién sabe si no son más que exageraciones y calumnias las cosas que se refieren e los judíos!». Con este cuentecillo explican los maldicientes el general rumor de que el virrey había sido comprado por el oro de los portugueses.

Bajo el gobierno del marqués de Mancera quedó concluido el socavón mineral de Huancavelica; y en 1641 se introdujo para desesperación de los litigantes el uso del papel sellado, con lo que el real tesoro alcanzó nuevos provechos.

Una erupción del Pichincha en 1645, que causó grandes estragos en Quito y casi destruyó Riobamba, y un espantoso temblor que en 1647 sepultó más de mil almas en Santiago de Chile, hicieron que los habitantes de Lima, temiendo la cólera celeste, dejasen de pensar en fiestas y devaneos para consagrarse por entero a la vida devota. El sentimiento cristiano se exaltó hasta el fanatismo, y raro era el día en que no cruzara por las calles de Lima una procesión de penitencia. A los soldados se les impuso la obligación de asistir a los sermones del padre Alloza, y en tan luctuosos tiempos vivían en predicamento de santidad y reputados por facedores de milagros el mercedario Urraca, el jesuita Castillo, el dominico Juan Masías y el agustino Vadillo, A santo por comunidad, para que ninguna tuviese que envidiarse.

Este virrey fue el que en 1645 restauró con gran ceremonia el mármol que infama la memoria del maestre de campo Francisco de Carbajal.

Gobernaba la imperial villa de Potosí, como su decimoctavo corregidor, el general D. Juan Vázquez de Acuña, de la orden de Calatrava, cuando a principios de 1642 se lo presentó el capitán D. Cristóbal Manrique de Lara con pliegos en que el virrey le confería el mando de milicias que se organizaban para guarnición del Tucumán, y a la vez recomendaba mucho a la particular estimación de su señoría.

Era esta una de las épocas de auge para el mineral pues el bando de los vicuñas había celebrado una especie de armisticio con la parcialidad contraria y la gente no pensaba sino en desentrañar plata para gastarla sin medida. Tal era la opulencia, que la dote que llevaban al matrimonio las hijas de minero rara vez bajaba de medio milloncejo, y lecho nupcial hubo al que el suegro hizo poner barandilla de oro macizo. Si aquello no era lujo, que venga Creso y lo diga.

Tenemos a la vista muchos e irrefutables documentos que revelan que la riqueza sacada del cerro de Potosí desde 1545, fecha del descubrimiento de las vetas argentíferas, hasta 31 de diciembre de 1800, fue de tres mil cuatrocientos millones de pesos fuertes, y un pico que ni el de un alcatraz, y que ya lo querría este sacristán para cigarros y guantes. Y no hay que tomarlo a fábula, porque los comprobantes se hallan en toda regla y sin error de suma o pluma.

Sólo una mina conocemos que haya producido más plata que todas las de Potosí. Esa mina se llama el Purgatorio. Desde que la iglesia inventó o descubrió el Purgatorio, fabricó también un arcón sin fondo y que nunca ha de llenarse, para echar en él las limosnas de los fieles por misas, indulgencias, responsos y demás golosinas de que tanto se pagan las ánimas benditas.

El juego, las vanidosas competencias, los galanteos y desafíos formaban la vida habitual de los mineros; y D. Cristóbal, que llevaba el pasaporte de su nobleza y marcial apostura, se vio pronto rodeado de obsequiosos amigos que lo arrastraron a esa existencia de disipación y locura constante. En Potosí se vivía hoy por hoy, y nadie se cuidaba del mañana.

Hallábase una noche nuestro capitán en uno de los más afamados garitos, cuando entró un joven y tomó asiento cerca de él. La fortuna no sonreía en esa ocasión a D. Cristóbal, que perdió hasta la última moneda que llevaba en la escarcela.

El desconocido, que no había arriesgado un real a la partida, parece que esperaba tal emergencia; pues sin proferir una palabra le alargó su bolsa. Hallábase ésta bien provista, y entre las mallas relucía el oro.

-Gracias, caballero -dijo el capitán aceptando la bolsa y contando las cincuenta onzas que ella contenía.

Con este refuerzo se lanzó el furioso jugador tras el desquite; pero el hombre no estaba en vena, y cuando hubo perdido toda la suma, se volvió hacia el desconocido:

-Y ahora, señor caballero, pues tal merced me ha hecho, dígame, si es servido, donde está su posada para devolverle su generoso préstamo.

-Pasado mañana, al alba, espero al hidalgo en la plaza del Regocijo.

-Allí estaré -contestó el capitán, no sin sorprenderse por lo inconveniente de la hora fijada.

Y el desconocido se embozó la capa, y salió del garito sin estrechar la mano que D. Cristóbal le tendía.

Hacía un frío siberiano capaz de entumecer al mismísimo rey del fuego, y los primeros rayos del sol doraban las crestas del empinado cerro, cuando D. Cristóbal, envuelto en su capa, llegó a la solitaria plaza del Regocijo, donde ya lo esperaba su acreedor.

-Huélgome de la exactitud, señor capitán.

-Jáctome de ser cumplido, siempre que se trata de pagar deudas.

-¿Y eslo también el Sr. D. Cristóbal para hacer honor a su palabra empeñada? -preguntó el desconocido dando a su acento el tono de impertinente ironía.

-Si otro que vuesamerced, a quien estoy obligado, se permitiese dudarlo, buena hoja llevo al cinto, que ella y no la lengua diera cabal respuesta.

-Pues ahórrese palabras el hidalgo sin hidalguía, y empuñe.

Y el desconocido desenvainó rápidamente su espada y dio con ella un planazo a D. Cristóbal antes de que éste hubiera alcanzado a ponerse en guardia. El capitán arremetió furioso a su adversario que paraba las estocadas con destreza y sangre fría. El combate duraba ya algunos minutos, y D. Cristóbal, ciego de coraje, olvidaba la defensa, cuidando sólo de no flaquear en el ataque; pero de pronto su antagonista le hizo saltar el acero, y viéndolo desarmado, le hundió la espada en el pecho, gritándole:

-¡Tu vida por mi honra! Claudia te mata.

El poeta Juan Sobrino que, a imitación de Peralta en su Lima fundada, escribió en verso la historia de Potosí, trae una ligera alusión a este suceso.

Bartolomé Martínez Vela en su curiosa Crónica potosina dice: «En este mismo año de 1642, doña Claudia Orriamún mató con un golpe de alfanje a D. Cristóbal Manrique de Lara, caballero de los reinos de España, porque la sedujo con varias promesas y la dejó burlada. Fue presa doña Claudia, y sacándola a degollar, la quitaron los criollos con muchas muertes y heridas de los que se opusieron; y metiéndola en la iglesia mayor, de allí la pasaron a Lima. Ya en el año anterior había sucedido aquella batalla tan celebrada de los poetas de Potosí y cantada por sus calles, en la cual salieron al campo doña Juana y doña Lucía Morales, doncellas nobles, de la una parte, y de la otra D. Pedro y D. Graciano González, hermanos, como también lo eran ellas. Diéronse la batalla en cuatro feroces caballos con lanzas y escudos, donde fueron muertos miserablemente D. Graciano y D. Pedro, quizá por la mucha razón que asistía a las contrarias, pues era caso de honra».

Que las damas potosinas eran muy quisquillosas en cuanto con la negra honrilla se relacionase, quiero acabar de comprobarlo copiando de otro autor el siguiente relato: «Aconteció en 1663 que riñendo en un templo doña Magdalena Téllez, viuda rica, con doña Ana Rosen, el marido de ésta, llamado D. Juan Salas de Varea, dio una bofetada a doña Magdalena, la cual contrajo a poco matrimonio con el contador D. Pedro Arechua, vizcaíno, bajo la condición de que la vengaría del agravio. Arechua fue aplazando su compromiso y acabó por negarse a cumplirlo, lo cual ofendió a doña Magdalena hasta el punto de resolverse una noche a asesinar a su marido; y agrega un cronista que todavía tuvo ánimo para arrancarle el corazón. Ella fue encarcelada y sufrió la pena de garrote, a pesar de los ruegos del obispo Villarroel, que fueron rechazados por la audiencia de Chuquisaca, lo mismo que la oferta de doscientos mil pesos que los vecinos de Potosí hicieron para salvarle la vida.

¡Zambomba con las mujercitas de Potosí!

Concluyamos con doña Claudia.

En Lima el virrey no creyó conveniente alborotar el cotarro, y mandó echar tierra sobre el proceso. Motivos de conciencia tendría el señor marqués para proceder así.

Claudia tomó el velo en el monasterio de Santa Clara, y fue su padrino de hábito el arzobispo D. Pedro Villagómez, sobrino de Santo Toribio.

Por fortuna, su ejemplo y el de las hermanitas Morales no fue contagioso; pues si las hijas de Eva hubieran dado en la flor de desafiar a los pícaros que, después de engatusarlas, salen con paro medio, fijamente que se quedaba este mundo despoblado de varones.

Por el mes de noviembre del año 1651 era preciso estar curado de espantos para atreverse a pasar, después del toque de queda, por el callejón de San Francisco. Entonces, como ahora, una de las aceras de esta calleja, larga y estrecha como la vida del pobre, la formaban casas de modesto aspecto, con fondo al río, y la fronteriza era una pared de gran altura, sin más puerta que la excusada del convento de los padres seráficos. En esos tiempos, en que no había gas ni faroles públicos, aumentaba lo sombrío y pavoroso de la calle un nicho, que aún existe, con la imagen de la Dolorosa, alumbrada por una mortecina lamparilla de aceite.

Lo que traía aterrorizados a los vecinos era la aparición de un fantasma, vestido con el hábito de los religiosos y cubierta la faz con la capucha, lo que le daba por completo semblanza de amortajado. Como el miedo es el mejor anteojo de larga vista que se conoce, contaban las comadres del barrio a quienes la curiosidad, más poderosa en las mujeres que el terror, había hecho asomar por las rendijas de las puertas, que el encapuchado no tenía sombra, que unas veces crecía hasta perderse su cabeza en las nubes y que otras se reducía a proporciones mínimas.

Un baladrón, de esos que tienen tantos jemes de lengua como pocos quilates de esfuerzo en el corazón, burlándose en un corrillo de brujas, aparecidos y diablos coronados, dijo que él era todo un hombre, que ni mandado hacer de encargo, para ponerle el cascabel al fantasma. Y ello es que entrada la noche fue a la calleja y no volvió a dar cuenta de la empresa a sus camaradas que lo esperaban anhelantes. Venida la mañana, lo encontraron privado del sentido bajo el nicho de la Virgen, y vuelto en sí, juró y perjuró que el fantasma era alma en pena en toda regla.

Con esta aventura del matón, que se comía cruda la gente, imagínese el lector si el espanto tomaría creces en el supersticioso pueblo. El encapuchado fue, pues, la comidilla obligada de todas las conversaciones, la causa de los arrechuchos de todas las viejas gruñonas y el coco de todos los muchachos mal criados.

Muchas son las leyendas fantásticas que se refieren sobre Lima, incluyendo entro ellas la tan popular del coche de Zavala, vehículo que personas de edad provecta y duros espolones nos afirman haber visto a media noche paseando la ciudad y rodeado de llamas infernales y de demonios. Para dar vida a tales consejas necesitaríamos poseer la robusta y galana fantasía de Hoffman o de Edgard Poe. Nuestra pluma es humilde y se consagra sólo a hechos reales e históricamente comprobados como el actual, que ocurrió siendo decimosexto virrey del Perú por S. M. D. Felipe IV el Excmo. Sr. conde de Salvatierra.

D. García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, marqués del Sobroso y caudillo mayor del reino y obispado de Jaén, fue, como virrey de México, el más poderoso auxiliar que tuvieron los jesuitas en su lucha con el esclarecido Palafox, obispo de Puebla. El rey, procediendo sagazmente, creyó oportuno separar a D. García de ese gobierno, nombrándolo para Lima, donde hizo su entrada solemne y en medio de grandes festejos el día 20 de septiembre de 1648.

En su época aconteció en Quito un robo de Hostias consagradas y el milagro de la aparición de un Niño Jesús en la custodia de la iglesia de Eten. Los jesuitas influyeron también en el Perú, como lo habían hecho en México, sobre el ánimo del anciano y achacoso virrey, que les acordó muchas gracias y protegió eficazmente en sus misiones de Maynas y del Paraguay.

Bajo este gobierno fue el famoso terremoto que arruinó el Cuzco. Hablando de esta catástrofe, dice Lorente «que un cura de la montaña, que regresaba a su parroquia, se halló suspendido sobre un abismo y sin acceso posible al terreno firme, y que siendo inútiles los esfuerzos para salvarle, murió de hambre a los cinco días de tan horrible agonía».

En 1650 hizo el conde de Salvatierra construir la elegante pila de bronce que existe en la plaza mayor de Lima, sustituyéndola a la que en 1578 había hecho colocar el virrey Toledo. La actual pila costó ochenta y cinco mil pesos.

En 1655 vino el conde de Alba de Liste a relevar al de Salvatierra; mas sus dolamas impidieron a éste regresar a Europa, y murió en Lima el 26 de junio de 1656.

Las armas de la casa de Sotomayor eran: escudo en plata, con tres barras de sable jaqueladas de doble barra de gules y oro.

Por el año de 1648 vivía en una casa del susodicho callejón de San Francisco, vecina a la que hoy es templo masónico, un acaudalado comerciante asturiano, llamado don Gutierre de Ursán, el cual hacía dos años que había encontrado la media naranja que le faltaba en una linda chica de veinte abriles muy frescos. Llamábase Consuelo la niña, y los maldicientes decían que sabía hacer honor al nombre de pila.

Imagínense ustedes una limeñita de talle ministerial por lo flexible, de ojos de médico por lo matadores y de boca de Periodista por el aplomo y gracia en el mentir. En cuanto a carácter, tenía más veleidades, caprichos y engreimientos que alcalde de municipio, y sus cuentas conyugales andaban siempre más enredadas que hogaño las finanzas de la república. Lectora mía, Consuelito era una perla, no agraviando lo presente.

El bueno de D. Gutierre tenía, entre otros mortalísimos pecados, los más arriba de la coronilla, ser celoso. como un musulmán y muy sentido en lo que atañe a la negra honrilla. Con cualidades tales, D. Gutierre tenía que oler a puchero de enfermo.

En ese año de1648 recibió cartas que lo llamaban a España para recoger una valiosa herencia, y después de confesado y comulgado, emprendió el fatigoso viaje, dejando al frente de la casa de comercio a su hermano D. Íñigo de Ursán y encomendándole muy mucho que cuidase de su honor como de cosa propia.

Nunca tal resolviera el infeliz; pero diz que es estrella de los predestinados hacer al gato despensero. Era D. Íñigo mozo de treinta años, bien encarado y apuesto, y a quien algunas fáciles aventurillas con Dulcineas de medio pelo habían conquistado la fama de un Tenorio. Con este retrato, dicho se está que no hubo de parecerle mal bocado la cuñadita, y que ella no gastó muchos melindres para inscribir en el abultado registro de San Marcos al que iba por esos mares rumbo a Cádiz.

Dice San Agustín, que si no fue santo entendido en materia geográfica (pues negó la existencia de los antípodas), lo fue en achaques de hembras: «Día llegará en que los hombres tengan que treparse a los árboles huyendo de las mujeres». Demos gracias a Dios porque, salvo excepciones, la profecía no va en camino de cumplirse en lo que resta de vida al siglo XIX.