—73→

| Cogolludo | ||

Entonces Zuhuy Kak anudó la conversación con estas palabras.

-Para entretener agradablemente el tiempo, te contaré los amores de mi madre con el caballero cristiano, que has manifestado deseos de conocer.

-En tu compañía, hermosa itzalana -dijo con efusión el español-; las horas me parecen minutos, porque tu vista me encanta y me seduce tu voz. Cuenta esa historia que dices, que si la madre que te dio el ser poseía las gracias de su hija, no extrañaré que un caballero cristiano hubiese renunciado a su patria en cambio de su amor.

Las mejillas de la joven indígena adquirieron ese rojo purpúreo, que el rubor hace subir al semblante de las mujeres de su raza. Recogiose un instante, como para evocar sus recuerdos, y comenzó así:

-Mi madre recibió en su cuna el nombre de Kayab, que así se llama en nuestra lengua el mes en que vienen las lluvias a refrescar la tierra ardiente de nuestro clima. Los autores de sus días habían deseado su nacimiento con tanta ansia, como el labrador las lluvias del cielo; y al nacer exclamaron ambos que los dioses habían escuchado sus votos y les habían mandado su Kayab. Con tal motivo, bajo aquel nombre la presentaron en el templo de Kunab-Kú, el mayor de los dioses.

Su padre se llamaba Ahau-Kupul, era el cacique de Zací y pertenecía a la estirpe real que gobierna en todos los pueblos de la provincia de Conil. Así es que mi madre, desde la primavera de su vida se vio asediada de multitud de pretendientes, hijos todos de nuestra primera nobleza, que solicitaban sucesivamente su mano. Kayab los miraba a todos con indiferencia, su corazón no se inclinaba a ninguno, y su padre despedía con sentimiento a todos los pretendientes.

—74→Entretanto, Kayab crecía en hermosura y llenaba de admiración a cuantos tenían la dicha de verla. Cuando yo la conocí, a pesar de que los años y las penas empezaban a surcar su piel con las primeras arrugas, todavía era una hermosa matrona que descollaba entre las bellezas de Maní, como la palma descuella entre los arbustos de los arenales de nuestras costas. Por aquel tiempo empezó a correr por todo el país de los mayas una noticia asombrosa, que helaba la sangre en las venas. Ni la memoria de Ocná Kuchil, en que los cuervos entraban en las casas a comer los cadáveres. excitaba tanto terror en los ánimos, como aquel acontecimiento tan extraordinario.

Decíase que acababan de aparecer en el país, como llovidos del cielo, diez de esos extranjeros terribles que empezaban a difundir el pavor en los lugares poco remotos del nuestro. Contábanse mil consejas extrañas sobre aquellos y se les atribuían cualidades sobrenaturales. Ignorábase el país de que venían; pero se aseguraba que caminaban sobre el mar en unos grandes edificios de madera, que hendían las embravecidas olas con la facilidad de un pájaro que hiende los aires para volar. Añadíase que traían unas bocas de fuego que despedían truenos y relámpagos, como las noches tempestuosas de Zeec, y que arrojaban la muerte a grandes distancias. Decíase, además, que su piel era tan blanca como el algodón, que sus rostros estaban tan poblados de barbas, como de raíces la cepa de un árbol, y que cabalgaban sobre monstruos de extraordinaria grandeza, cuyo grito era más terrible que el rugido de la tempestad, y que ahuyentaba los escuadrones de los defensores de la patria. Agregábase a todo esto, pero en voz baja para que no lo oyesen los sacerdotes, que eran más poderosos que los dioses mismos, porque los arrojaban impunemente de sus altares y demolían sus templos; y todos vacilaban en llamarles hijos del cielo o hijos del averno. Recordábase que algunos sacerdotes antiguos, de vida austera y recogida, habían profetizado su venida, y se hacían ofrendas y sacrificios a los dioses para implorar su protección.

Los extranjeros se habían aparecido después de una tormenta por la costa oriental, cerca de la gran ciudad de Tulúm. El señor de aquella provincia reunió un ejército numeroso y cayó una mañana sobre los diez extranjeros. A pesar de la fama de invencibles que disfrutaban, no pudieron defenderse del valor de los macehuales, y cayeron todos prisioneros. Se dijo que los encontraron débiles y extenuados, y que no traían las horribles bocas de fuego que arrojaban el rayo, porque su gran canoa había naufragado en la tormenta.

Sucedía esto por el mes de Kan Kin, hace treinta y ocho años (por abril de 1511).

Una mañana despertó mi madre al sonido de los tunkules de una embajada que entraba en Zací. Era enviada por el cacique de Tulúm, que como vecino mandaba invitar a su padre y a los nobles principales de su corte para que asistiesen a una ceremonia importante. Los extranjeros debían ser inmolados en los altares para implorar contra ellos la protección de los dioses. El sacrificio debía tener lugar la tarde del día siguiente en ocho —75→ de los extranjeros, porque dos se hallaban tan heridos y extenuados, que los dioses no hubieran estimado la muerte de dos hombres tan escasos de sangre y de vida.

No te horrorices, ¡oh español!, de este lenguaje, que era el de los sacerdotes de Tulúm. Toda la corte de Ahau-Kupul, lo encontró muy natural, y solo el corazón de mi madre lo repugnó. Pero era tan grande la curiosidad que excitaban los hombres de semblante barbado, que a trueque de saciar en ellos su vista, Kayab consintió en ver el espectáculo de la sangre. Aquella misma mañana, acompañada de su padre y de algunos nobles y sacerdotes, emprendió su marcha para Tulúm.

Pero era ya cerrada la noche del día siguiente cuando llegaron a la ciudad, y el sacrificio había tenido lugar a la hora prefijada por sus verdugos. Los sacerdotes maldijeron la lentitud de la marcha y la prisa que se habían dado los sacrificadores; pero la tierna Kayab se alegró. Exigieron que a lo menos se les llevase a la presencia de los dos españoles que quedaban vivos, para tener siquiera el placer de llamar sobre sus cabezas la cólera de los dioses.

El Batab accedió a su demanda, mandó encender teas de juncos, y llevó a los implacables sacerdotes junto a una jaula de madera, puesta a la intemperie, que servía de prisión a uno de los extranjeros. Kayab, que había seguido a los curiosos, vio al pobre español echado sobre una manta sucia y despedazada, que estaba tendida en el suelo. Contempló por un instante su barba negra y crecida, su rostro macilento y sus ropas ensangrentadas, y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, mientras los sacerdotes murmuraban imprecaciones y maldecían al extranjero en nombre de los dioses.

A cuarenta pasos de aquel lugar se hallaba otra jaula de la misma especie, que encerraba entre sus barras al segundo español. Este fue visitado a su vez por los curiosos, y si al contemplar al primero había derramado lágrimas Kayab, a la presencia del segundo sintió que una emoción desconocida invadía su corazón. A la claridad de las teas, cuya llama vacilaba con la brisa nocturna, pudo analizar una por una sus facciones, alentada por un sentimiento algo más vivo que la curiosidad.

El extranjero demostraba en su semblante que aun se hallaba en el verdor de sus años. Su barba no era tan espesa como la del otro cautivo, su rostro, descolorido por el sufrimiento, enseñaba la frescura adolescente de su cutis, y un ademán de imponente fiereza parecía derramado en su abatida actitud. Cuando los curiosos cercaron la jaula, se incorporó sobre un codo en su duro lecho y paseó una mirada desdeñosa sobre todos los semblantes. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Kayab, se fijaron por un instante en sus amoratadas órbitas, y poco a poco fueron cambiando de expresión, hasta que degeneraron en esa tierna mirada con que dos tórtolos amantes se acarician en las ramas de un bosque solitario. Mi madre lo advirtió todo con placer, y en vez de llorar, como al ver al otro español, sintió subir a sus mejillas la dulce vergüenza del amor.

Aquella misma noche, mientras los sacerdotes y los nobles discutían —76→ acaloradamente sobre el género de sacrificio que debían sufrir los dos extranjeros cuando se restableciesen de sus heridas, Kayab tuvo oportunidad de hablar a solas con el cacique de Tulúm, en el propio salón del palacio en que tenía lugar aquella discusión.

-Galante Batab -le dijo con la graciosa sonrisa que poseía mi madre-; en nombre de los dioses te suplico que me concedas la oferta, con que voy a tentar tu generosidad y tu poder.

-Graciosa flor de los Kupules -respondió alegremente el cacique-, ¿qué puedes exigir de mí que no consiga tu hermosura? Antes de oír tu demanda te juro acceder a ella por el nombre Itzamatul.

El señor de Tulúm no era viejo todavía, y aunque nunca había expresado su deseo de obtener la mano de la hermosa Kayab, era fama, que se hallaba locamente prendado de sus gracias, y que si no se había presentado como pretendiente, era porque temía recibir un desaire como los demás. Kayab, que lo sabía, comprendió la ventaja de su posición y la supo aprovechar.

-Batab -le dijo-; sabes que en Zací tenemos un anciano h’men (médico o hechicero) a quien Citbolontún (el dios de la medicina) ha revelado todos los secretos de su ciencia. Tú no tienes en Tulúm un hombre diestro que cure pronto las heridas de los extranjeros cautivos, para ofrecerlos en holocausto a la venganza de los dioses. Permíteme llevar a Zací al más joven, que cuando se restablezca te lo devolveré.

El rostro del señor de Tulúm se cubrió de palidez.

-Kayab -le dijo, dejando traslucir su disgusto en lo balbuciente de sus palabras-: los sacerdotes, los nobles y hasta los esclavos, se van a conjurar para asesinarme si accedo a tu demanda.

-Y bien -dijo Kayab con desdeñosa entereza-; si prefieres tu vida a la deshonra que te va a resultar de haber negado una gracia a Kayab y a la venganza de Itzamatul por el perjurio que acabas de cometer, quédate enhorabuena con tu cautivo español.

Y lanzando al cacique una mirada de desprecio, le volvió resueltamente la espalda y fue a incorporarse al grupo de los sacerdotes para ocultar su despecho.

Esta retirada produjo en el espíritu del Batab el efecto que hace en el pecho de la víctima la cuchilla del pontífice. Vaciló un instante sobre sus piernas, como si la bebida del balché hubiese entorpecido sus miembros, y llamó a Kayab con una mirada.

Mi madre, que le observaba de reojo, acudió al llamamiento con la lentitud que creyó necesaria para disimular la vehemencia de su deseo.

-Kayab -le dijo el cacique-; temo mucho la cólera de los dioses, pero me arredra más el desdén de tus ojos. Llévate al español cuando quieras, pero cuida de que sea en las tinieblas de la noche para que no te lo arrebate mi pueblo.

-Te prometo -exclamó Kayab, disimulando mal su regocijo-; que cuando el dios de la luz salga mañana a calentar las copas de los árboles, el español y yo estaremos ya a media jornada de Tulúm.

—77→-Y en cambio -repuso el cacique, devorando a la hermosa con su mirada-; ¿podré esperar una sonrisa de tus labios cada vez que tenga la dicha de fijar los ojos en tu hermoso semblante?

-El reconocimiento y la gratitud -respondió Kayab-, sacan una santa sonrisa a los labios del que recibe el beneficio, y aun en la agonía de mi hora postrera, la verás siempre en mis labios.

Kayab cumplió escrupulosamente su palabra. A presencia de Ahau-Kupúl y de los nobles de su corte, sacó en la madrugada al español de su encierro, y contenta de la buena acción que acababa de llevar al cabo, emprendieron todos juntos la vuelta a Zací.

Apenas se encontró Kayab en el palacio de su padre, colocó al extranjero en la mejor pieza que pudo hallar y mandó llamar al hechicero. Este vino, reconoció al doliente, invocó la sabiduría de sus dioses, murmurando salmos ininteligibles, y aseguró que en el mes siguiente de Xul estaría ya dispuesto para caminar al altar del sacrificio. Kayab le ofreció veinte mantas de algodón ricamente bordadas, si cumplía su pronóstico. El h’men le dio las gracias con hipócrita humildad, y desde aquel día se instaló en una choza de guano contigua a la pieza en que se hallaba el español.

Pero no fue ciertamente el viejo hechicero el que cuidó con más asiduidad de la curación. Kayab se pasaba horas enteras sentada en un banco de madera a la cabecera de la hamaca de cordeles en que el extranjero sufría, sin quejarse, sus dolores.

-Español -dijo Zuhuy Kak interrumpiendo por un instante su narración, mientras el color de la vergüenza inundaba su semblante-: tú eres joven, tienes buen corazón y debes comprender que siendo hermosa mi madre y agradecido el cristiano, aquellas horas que pasaban el uno junto al otro, les parecían dulces como la miel, y alegres como el canto del ruiseñor. Los ojos del extranjero, debilitados por el sufrimiento, adquirían un brillo extraordinario cuando se fijaban en los de la donosa itzalana. El dios del amor sopló su divino aliento sobre sus cabezas y encendió en sus corazones una pasión.

Al principio no se hablaban palabra, porque el idioma del cristiano era tan desconocido y misterioso, como la lengua en que los dioses comunicaban su voluntad a los sacerdotes. Pero el amor es un maestro consumado, y el español no tardó en empezar a balbucir algunas palabras del idioma del hombre rojo.

Entonces Kayáb oyó pronunciar su nombre por la vez primera.

Se llamaba Gonzalo Guerrero: había visto la luz primera en un puerto de tu patria, que si la memoria no me engaña, se llama Palos, y su oficio era el de conducir sobre las aguas del gran Kaanab esos soberbios templos de madera, en que los dioses empujaron a los hijos del cielo a nuestras costas para probar nuestra fe y nuestro valor. Él también había salido de su patria para la gran matanza del hombre rojo; pero en una querella que tuvieron los cristianos entre sí sobre el poder que querían ejercer en el suelo extranjero conquistado, uno de los capitanes a quien siguió Guerrero fue metido en una gran canoa vieja, desprovista de lo más necesario, y arrojado —78→ al mar a la ventura. Después de muchos días de innumerables padecimientos naufragaron una noche de tormenta entre el santuario de Cozumel y la ciudad de Tulúm, y de diez y ocho que eran, solo diez sobrevivieron a la destrucción de su canoa, alcanzando un punto de la costa de los macehuales.

Pocos días después, una muchedumbre de guerreros los hizo cautivos, sacrificaron a ocho, como te he dicho, y el español que juntamente con Guerrero se había salvado del fanatismo de los sacerdotes, se llamaba Jerónimo de Aguilar.

Tal fue la explicación que el extranjero hizo a Kayab tan luego como pudo darse a entender en el idioma de los mayas. Pero no fue este el único ensayo que hizo su lengua en el curso de su enfermedad. Rebosaba demasiado el amor en sus ojos para que no lo expresasen sus labios, y la bella itzalana, que había rehusado la mano de los nobles y de los caciques de su país, dio su palabra al extranjero de arrostrar la cólera de los dioses, la maldición de su padre y el furor de los sacerdotes, antes que olvidar la pasión que devoraba su pecho.

Muy pronto se ofreció a Kayab la ocasión de poner a prueba el cumplimiento de su promesa. Las heridas del español se habían cerrado completamente, y noticioso del hecho el cacique de Tulúm, mandó reclamar a su prisionero. Kayab se puso en camino para Tulúm, previo el consentimiento de su padre; deslumbró media hora al Batab con el fuego de sus miradas, pidió la vida del cautivo para que más tarde fuese inmolado en los templos de Zací; y el cacique no supo negarse a una demanda pedida con tanta gracia. Kayab volvió al lado del cautivo y le comunicó tan fausta noticia, derramando lágrimas de placer.

Pero estaba dispuesto por la fatalidad que no había de ser aquel, ni el último, ni el más cruel de sus padecimientos.

Los sacerdotes aguardaban el momento en que se les entregase la víctima para inmolarla en el gran cerro de los sacrificios, los nobles que le veían habitar el mismo palacio de Ahau-Kupul y los caciques que habían solicitado la mano de la hermosa Kayab, se conjuraron entre sí para perder al extranjero y repartieron mantas de algodón entre el pueblo para promover un motín en que se pidiese su muerte.

Una mañana amaneció alborotada la corte de Ahau-Kupul. Una inmensa muchedumbre armada de arcos, flechas y lanzas, recorría las calles, pidiendo a gritos que el español fuese inmolado en desagravio del culto. Los nobles, vestidos de gala, se hallaban prontos a contemplar el espectáculo en los terrados de sus casas, y los sacerdotes, ataviados con sus blancas túnicas, aparecían en el gran cerro de los sacrificios enseñando la cuchilla de pedernal y la serpiente de madera. Entretanto, en las afueras de la población había un ejército extranjero, pronto a invadir la población, en el inesperado caso de que el motín fuese sofocado.

Kayab, anegada en lágrimas y trémula de espanto, entró en el aposento en que el español esperaba su última hora, le tomó de la mano sin hablar, le arrastró en pos de sí y le condujo a presencia de Ahau-Kupul.

-Padre mío -dijo la joven, arrojándose a los pies del cacique-; tu —79→ pueblo se ha sublevado para arrancar de tu palacio al extranjero cautivo. Mi corazón ama a ese extranjero, como te amó mi madre, y si permites que se le lleve al altar del sacrificio, iré a encerrarme para siempre con las sacerdotisas que cuidan del fuego sagrado, si antes no acaba con mi desdichada existencia la vehemencia de mi dolor.

Ahau-Kupul retrocedió de espanto, arrastrando en pos de sí a su hija que tenía abrazadas sus rodillas. Un grito terrible como la voz del huracán, se escapó de su pecho y exclamó:

-Kayab: ¿cómo te atreves a amar al enemigo de los dioses? Sin duda Xibilbá (el demonio) tiene poseído tu cuerpo, y será necesario que te exorcice un sacerdote.

Las lágrimas empañaban la vista de Kayab, pero no ofuscaban los ojos de su espíritu. En aquel instante formuló un plan en su imaginación y lo puso en planta sin reflexionar.

-El español no es enemigo de los dioses -repuso con entereza-. Él ama a Kunab-Kú -el gran padre-, del mismo modo que nosotros, y mis exhortaciones le enseñarán pronto a conocer y amar a todas las divinidades de los macehuales.

-Si su boca ratifica lo que ha insinuado la tuya -respondió el cacique-, te prometo defenderlo con todo mi poder.

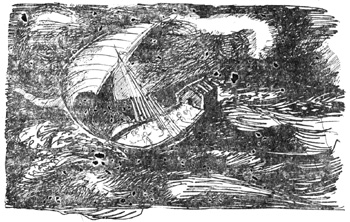

Después de muchos días de innumerables padecimientos naufragaron una noche de tormenta entre el santuario de Cozumel y la ciudad de Tulúm...

Kayab vaciló un instante. Conocía demasiado la fortaleza del extranjero para esperar que apostatase de la religión de sus mayores. —80→ Pero como el cuerpo de la víctima no se detiene en la pendiente a que le han arrojado los sacerdotes, sino hasta llegar al pie del cerro del sacrificio, Kayab no quiso detenerse en medio de la pendiente en que le había colocado la necesidad. Se volvió, pues, al extranjero, le enseñó con un ademán sus facciones trastornadas por el dolor y las lágrimas que inundaban su semblante, y poniendo la mano en su corazón que sentía despedazado, le preguntó como pudo, en el idioma de Castilla, que el amor le estaba enseñando:

-¿Has entendido lo que he hablado con mi padre?

-Sí -respondió el extranjero-.

-¿Y me amas?

-Más que a la memoria de mi madre.

-Pues si me amas así, haz enmudecer por un instante tu corazón y tu conciencia, y repite a mi padre, con los labios solamente, lo que acabo de decirle.

-Olvida a este ingrato y deja que le sacrifiquen en aras de tus dioses, porque un soldado cristiano no sabe negar con los labios la fe que tiene en su corazón.

-Me conformo con tu decisión -repuso con entereza Kayab-. Solo te pido que en recompensa del amor que te profeso, me permitas subir antes que tú al altar del sacrificio. La itzalana que ha amado a un enemigo de su fe, debe rociar con la sangre de su corazón la faz de los dioses para aplacar su venganza.

El extranjero conocía demasiado a mi madre para dudar un instante de que llevaría al cabo su resolución.

-Kayab -le dijo-; pongo por testigo al Dios de los cristianos de que solo por conservar tu vida voy a pronunciar esa promesa que jamás me obligará a renegar de mi Dios.

Y adelantándose sin ostentación ni humildad a la presencia de Ahau-Kupul, le dijo con voz solemne:

-Por el Grande Espíritu, creador de todas las cosas, a quien dais el nombre de Kunab-Kú, prometo escuchar las exhortaciones de Kayab. Ahau-Kupul estrechó la mano del extranjero, y para prepararse a la lucha mandó doblar la guardia de su palacio.

La muchedumbre, al apercibirse de esta precaución, lanzó un aullido de rabia y pidió a Kinich-Kakmó que arrojase sus rayos de fuego sobre la cabeza del sacrílego Ahau-Kupul.

Los sacerdotes bajaron del gran cerro de los sacrificios y pidieron ser admitidos a la presencia del cacique. Se les franquearon las puertas del palacio y entraron en la estancia en que Ahau-Kupul discutía con su hija y con el extranjero mismo, los medios de sofocar el motín.

-Poderoso Batab -le dijo el sumo sacerdote con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista clavada en el suelo-: Kinchachauhabán está irritado contra ti, porque proteges al enemigo de los dioses. Él ha alentado a tu pueblo para que se subleve contra tu poder; él ha conducido un ejército extranjero a las puertas de tu ciudad, y Kakupacat les concederá pronto la victoria para castigar tu temeridad.

—81→-El extranjero no es enemigo de los dioses, -dijo Ahau-Kupul-, y pronto le verás quemar el copal en nuestros altares.

-Su piel es blanca y su rostro barbado -repuso el implacable pontífice-; y los dioses solo quieren ser adorados del hombre rojo.

-¿Y qué puedo hacer? -preguntó Ahau-Kupul con voz ahogada por la cólera-; ¿qué puedo hacer para aplacar a los dioses y satisfacer a mi pueblo?

-Entregar al español en nuestras manos para que sea inmolado en la piedra de los sacrificios.

-Y tú, extranjero -preguntó el cacique, volviéndose al español-; ¿qué crees que deba hacer para vencer a mis enemigos?

-Atar de pies y manos a esos rebeldes sacerdotes -respondió el cristiano con entereza-; colocarlos luego en el terrado de tu palacio y enseñarlos desde allí a la plebe enfurecida. De este modo verá todo tu pueblo que no dejas hollar impunemente tu dignidad, y no tardarán en venir a pedirte perdón de su rebeldía.

Los sacerdotes lanzaron un grito de horror, sacudieron sus incultas melenas y con salmos incomprensibles invocaron la venganza de los dioses.

-¡Ahau-Kupul! -gritó el pontífice-; ¿permites que de esa manera se blasfeme en tu presencia?

Ahau-Kupul, por toda respuesta, se llevó un caracol a la extremidad de los labios, y al ronco sonido que produjo, se presentó en la estancia un capitán de sus guardias.

-Ata de pies y manos a estos sacerdotes, y condúcelos al terrado de mi palacio, para que mi pueblo vea los efectos de mi cólera.

A una voz del capitán entraron doce guerreros en la estancia y cumplieron con las órdenes de su señor.

Enseguida, y siempre bajo la dirección del extranjero, Ahau-Kupul mandó llamar a su palacio a los nobles principales, y cuando se hallaron en su presencia les mostró a los sacerdotes a quienes el pueblo, viéndolos maniatados, compadecía y apostrofaba simultáneamente, y les dijo con la cólera pintada en el semblante:

-Encabezad a mis guerreros y sofocad la sublevación que vosotros mismos habéis provocado. No volváis a mi presencia, sino con la noticia de la victoria, porque al que se deje derrotar le juzgaré como a enemigo. Obedeced en todo las órdenes de este extranjero, a quien nombro desde hoy capitán de todas mis tropas, porque me consta su experiencia en el arte de la guerra.

Y empujando suavemente al español, le puso al frente de los nobles, y salieron todos juntos de la estancia.

Algunos momentos después, a despecho del pronóstico de los sacerdotes, Kakupacat concedió la victoria a las tropas de Ahau-Kupul. La muchedumbre desahogó su cólera en gritos de furor y se apresuró a ocultarse en los bosques. El ejército extranjero corrió la misma suerte, y el español entró victorioso en Zací; conduciendo ricos despojos.

Dos meses después de esta victoria, Kayab daba su mano de esposa —82→ al venturoso español. Al día siguiente el h’men dibujaba en sus brazos, pechos y piernas, con una lanceta de pedernal, las insignias de su dignidad y nobleza. Como hijo del cacique y general de sus tropas, enseñó desde entonces en su cuerpo, el águila como reina de las aves y la serpiente como el más terrible de los reptiles. Sus vestidos se cayeron a pedazos y tuvo que adoptar el traje de algodón de los macehuales. Tiñó, además, su piel con los colores de los kupules para que se le reconociese a donde quiera que viajase; en una palabra, adoptó todos los usos y costumbres de su nueva patria, con excepción del culto de sus kúes, porque llevó siempre grabada en el corazón la memoria de su Dios.

Kayab fue completamente feliz con el español. Los dioses bendijeron su unión, concediéndoles tres hijos hermosos, que viven todavía en Zací en compañía de su abuelo. Solamente experimentaron una inquietud durante su vida.

Siete años después de su matrimonio, Kayab vio entrar una mañana en la casa de su esposo, un hombre, que aunque vestía como los macehuales, demostraba que era español en la blancura de su piel y en las barbas que adornaban su semblante.

Su esposo fijó los ojos en él, le consideró un instante con curiosidad y alegría y corrió luego a abrazarle.

-¡Válgame Dios! -le dijo, mientras le estrechaba en sus brazos-. ¿Con que vivís todavía, Jerónimo de Aguilar?

-Sí, vivo, por la merced de Dios -respondió el extranjero-, aunque no han sido pocos los peligros en que me he visto de perder la existencia.

-Confiadme todo eso, por vuestra vida, amigo Aguilar, que luego os contaré yo también cómo no todo ha sido tortas y pan pintado para mí.

-Dejemos para luego esa conversación, pues ahora os traigo una nueva, que por grandes que hayan sido vuestros sufrimientos, no tardaréis en olvidarlos al instante.

-¡Pero cómo! -repuso el esposo de Kayab-. ¿Tan agradable es?

-Oíd y juzgad -respondió Jerónimo de Aguilan-. Unos indios que volvieron hace ocho días de Cuzamail3, de una romería que emprendieron, me han dicho que hay en las costas de la isla once buques españoles, cargados de gente de armas.

Kayab vio brillar un relámpago de alegría en el semblante de su esposo.

-¡Once buques de españoles! -exclamó con regocijada voz-. ¿Quién pudiera recrear a lo menos su vista con esos recuerdos de nuestra patria?

-Algo más que eso podemos hacer -repuso Aguilar-. ¿Se os acuerda leer, hermano?

-Poco debo recordar -respondió Gonzalo-, pero holgaría mucho en hacer la prueba.

-Pues tomad y leed este papel, que los indios de que acabo de hablaros me han traído de Cuzamail en nombre del jefe de la armada.

—83→Y descubriendo su cabeza, Jerónimo de Aguilar, arrancó del fondo del sombrero de guano que traía, un papel plegado en varios dobleces que presentó a Gonzalo.

Entre los recuerdos que Kayab conservó siempre en memoria de su esposo, se encuentra ese papel que Aguilar regaló a su compañero, y que después de la muerte de mi madre pasó a mis manos.

-Y ese papel -añadió Zuhuy Kak, interrumpiendo su relación-, lo vas a ver al instante.

Y la bella narradora, desdoblando un paño de algodón ricamente bordado de varios colores que traía en la mano, descubrió un papel de amarillenta antigüedad, que puso entre los dedos de Benavides.

El joven lo desplegó con curiosidad, y a la luz de la rústica lamparilla que alumbraba la prisión, leyó lo siguiente:

«Señores y hermanos: aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique, detenidos. Yo os pido por merced que luego os vengáis aquí en Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si lo hubiéredes menester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis; y lleva el navío ocho días de plazo para os aguardar. Veníos con toda brevedad: de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo aquí en esta isla con quinientos soldados y once navíos. En ellos voy mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán... De Cozumel a 20 de febrero de 1519 años. Hernán Cortés».

-¡Ah! -exclamó Benavides, concluida la lectura de la carta-. ¿Conque era el gran Hernán Cortés el que llamaba a los españoles? Has de saber, donosa Zuhuy Kak, que el nombre de ese guerrero cristiano, desconocido entonces, vuela hoy por todo el universo en lenguas de la fama.

Y devolvió a la joven macehual aquel precioso documento que por un instante tuvo tentaciones de echar en su faltriquera.

-Cuando el esposo de Kayab hubo leído ese papel -continuó Zuhuy Kak, anudando el hilo de su narración-, mi madre vio brotar en sus ojos dos lágrimas que corrieron un instante por sus mejillas.

-Y ese navío de que habla la carta -dijo con voz conmovida a Aguilar-, ¿nos está esperando efectivamente?

-A pocas brazas de las playas de Tulúm -respondió Aguilar-, según me han informado los mensajeros de tan fausta noticia.

-¿Y vos qué tratáis de hacer, hermano?

-He pagado mi rescate a mi amo Tahmay con los dijes que me envió el bondadoso Cortés, y si no me he embarcado todavía, es porque me acordé de vos, y queriendo haceros partícipe de mi dicha, os vengo a buscar.

-¿Tanto habéis padecido en esta tierra que la deseáis abandonar tan presto?

-Mi primer amo me quiso sacrificar a sus dioses, y me recargó de trabajo, pero Tahmay, mi segundo señor, me quiere como a un hermano; tengo asiento en su consejo, y me ha brindado las mujeres más hermosas de su corte.

—84→-¿Y las habéis rehusado?

-Soy diácono; y la misericordia del Señor me ha dado fuerzas para no quebrantar mis votos.

-Pero si lo pasáis muy bien, como decís, ¿por qué os apresuráis; tanto en dejar esta tierra?

-Me asombráis, con vuestras preguntas, hermano Gonzalo; ¿acaso vos no tratáis de partir conmigo?

Este diálogo pasaba en español; Jerónimo de Aguilar se figuraba que mi madre no lo comprendía y hablaba con toda libertad. Pero Guerrero, que sabía todo lo contrario, lanzaba de cuando en cuando miradas rápidas sobre su esposa, y en la actitud con que escuchaba, comprendió que no perdía una sola palabra de la conversación.

A la última pregunta de Aguilar, mi madre, que no quería mezclarse en el diálogo, para no impedir que este pudiese desenvolver todo su pensamiento, ocultó entre sus manos su hermoso semblante, a fin de que no se viesen las lágrimas que la emoción arrancaba de sus ojos.

-Hermano Aguilar -dijo el sensible español que comprendía lo que pasaba en el corazón de su esposa-; mucho siento que os hubieseis incomodado por mí, porque os protesto a fe de cristiano que no me es posible acompañaros.

-¿Estáis loco, hermano? -exclamó Aguilar-. ¿Se os proporciona ocasión de abandonar esta tierra de gentiles y despreciáis un favor tan manifiesto del cielo?

-Os repito que a fe de cristiano me pesa mucho no poder acompañaros. Tengo una esposa a quien varias veces he debido la vida. Tengo tres hijos, a quienes amo como a las niñas de mis ojos. Mirad.

Y Gonzalo se acercó a su esposa, le echó los brazos al cuello y besó sus mejillas.

-Mirad, hermano Aguilar -dijo el español-, si me será posible abandonar a una mujer tan linda y tan amante de su marido...

Y abandonando a Kayab que se ruborizaba bajo sus lágrimas, alzó entre sus brazos al más pequeño de sus hijos, que andaba de cuatro pies en la estancia, y presentándolo a Aguilar, le dijo con acento conmovido:

-Ved este pequeñuelo, cuya lengua no se ha desatado todavía. Mirad su sonrisa, sus ojos, su boca, sus manecitas; y decidme si el corazón de un padre se atrevería a abandonar tanta belleza.

Y acercando a su boca al hermoso niño que se sonreía con la ignorancia de su edad, estampó cien veces sus labios en la tierna piel de su cuerpo.

El semblante del amoroso padre estaba arrasado en lágrimas, Kayab apretaba sus labios para no prorrumpir en gemidos, y el mismo Aguilar sintió que sus ojos empezaban a humedecerse.

Pero todavía no desesperó de lograr el intento que traía. Metió una mano entre sus vestidos y sacó algunas cuentas de vidrio, que hizo brillar a los rayos del sol que entraba en el aposento.

—85→-Mirad, Gonzalo -le dijo-, este es el rescate que os traía para pagar a vuestro amo.

-Yo no tengo amo -repuso orgullosamente Guerrero-. Soy casado con la hermosa Kayab, hija del cacique de Zací, y los colores de los kupules resaltan en mi piel. Cuando a mi padre le promueven guerras sus vecinos, me da el mando de sus tropas y me cede una parte de los despojos de la victoria. Disfruto de los honores debidos a los miembros de su familia y las insignias grabadas en mi piel me dan en todas partes la autoridad correspondiente.

Y descubriendo sucesivamente sus piernas, sus brazos y su pecho a los ojos del atónito Aguilar, le enseñó la serpiente y el águila que la cuchilla del h’men había dibujado en su cuerpo.

-Mirad -añadió-, si en este estado podré presentarme a los españoles sin que se burlen de mí.

-Os suplico -dijo Aguilar-, que no sea ese el motivo que os retraiga de acompañarme. Los castellanos comprenderán que os marcasteis y pintasteis el cuerpo, urgido por la necesidad y os recibirán con los brazos abiertos. Vamos, pues, hermano Guerrero. ¿Por esa india con quien estáis casado, osaríais quedaros aquí para perder vuestra alma?

El acento desdeñoso y despreciativo con que habían sido pronunciadas estas últimas palabras, hirió en lo más vivo el corazón de Kayab y no pudo contener por más tiempo su impaciencia. Se levantó violentamente del asiento que ocupaba, irguió con arrogancia su hermosa cabeza, y adelantándose a Jerónimo de Aguilar, con mal disimulado encono, le dijo:

-¡Esclavo de Tahmay! Vuélvete al instante al lado de tu amo, si no quieres que avise a mi padre de que vienes a corromper la fidelidad de mi esposo, para que haga castigar tu osadía.

Aguilar retrocedió lleno de asombro a este ataque repentino; pero queriendo desarmar a mi madre y tentar a la vez el último esfuerzo:

-Hermosa Kayab -la dijo con dulzura-; yo no he venido precisamente a corromper la fidelidad de tu esposo. Carga a tus preciosos niños y sigue con ellos a Gonzalo. La tierra de España es hospitalaria y mucho se holgará de contar entre sus hijos al modelo de las esposas y de las madres.

-Yo amo a mi padre tanto como a mi marido -respondió Kayab-, y nunca me resolveré a abandonarle en su ancianidad.

-Amigo Aguilar -dijo a esta sazón Gonzalo-; os cansáis de balde en arrancarme de Zací. Regaladme algunas de esas cuentas que traéis en la mano para que se adornen mi mujer y mis hijos, y os daré el abrazo de despedida.

Aguilar comprendió que no podía hacerse más. Regaló a Gonzalo todas las cuentas que traía y al estrecharse en el último abrazo, confundieron ambos españoles sus lágrimas y sus sollozos.

El extranjero se quedó al lado de su esposa y de sus hijos; pero desde aquel día empezó a marchitarse como las hojas de los árboles en el ardiente estío de nuestro país. El recuerdo de la patria, principalmente cuando se tiene —86→ esperanza de volverla a ver, es muy triste y doloroso en una tierra extranjera, por grandes que sean los goces que nos proporcione.

El español quería ocultar su dolor; pero las lágrimas que derramaba a solas le vendían; intentó ocultar el cáncer que devoraba su corazón; pero la palidez de su piel y la extenuación de su semblante hicieron comprender a todo el mundo su enfermedad.

Kayab mandó llamar al hechicero y le ofreció todo lo que poseía para que salvase a su esposo; pero los salmos y las hierbas del h’men nada pudieron contra la profunda dolencia del español. Dos años después de la partida de Aguilar, bajaba al sepulcro, invocando el nombre de su Dios y de su patria.

Kayab quedó viuda; y nunca se hubiera vuelto a casar, si el recuerdo del español, grabado en cada uno de los lugares de Zací, no le hubiese obligado a abandonar la corte de su padre. Se vino a Maní, donde vivía una parienta suya, y Tutul Xiú se prendó de su hermosura. Supo captarse su voluntad hablando siempre bien de los españoles, y Kayab contrajo con poca repugnancia un segundo matrimonio. Yo fui el único fruto de su unión, pero el grande amor que me profesaba mi madre no fue bastante para hacer curar el dolor que la consumía lentamente.

Hace seis años, ¡oh extranjero!, que fue a encontrar en la mansión de los dioses el premio de sus virtudes, y yo no he cesado todavía de derramar lágrimas a su memoria.

...¿Por esa india con quien estáis casado, osaríais quedaros aquí, para perder vuestra alma?

—87→

|

| Rioja | ||

Zuhuy Kak no mentía, porque al concluir su narración tuvo necesidad de enjugarse sus ojos con la extremidad de su toca de algodón.

-Tu historia es tan hermosa como tu semblante -dijo el español-, y veo que he sido tan afortunado al encontrarte en mi camino, como lo fue Guerrero al caer en las manos protectoras de la hermosa Kayab.

-Y yo espero en los dioses -repuso la joven indígena-, que me darán el valor y la prudencia de mi madre para salvarte del peligro que te amenaza. Pero ya es hora de marchar, extranjero, y preciso es poner aquí un punto a nuestra conversación.

Benavides y Zuhuy Kak se levantaron. El joven recogió su capa y la colocó sobre sus hombros. La itzalana se acercó a despertar a su compañera que se había dormido sentada junto al dintel de la puerta, y con una blanca manta de algodón que tomó de sus manos, envolvió la parte superior de su cuerpo para precaverse del frío que empezaba a apretar demasiado. Enseguida abrió la puerta, que era la misma por donde dos horas antes había entrado con su compañera y la plácida y argentada claridad de la luna inundó al punto el interior del edificio.

-Extranjero -dijo Zuhuy Kak en voz baja para que no la sintiesen los guerreros que velaban en la puerta opuesta de la prisión-; las horas pasadas en sabrosas pláticas vuelan con la celeridad de las aves que presagian la tempestad. La noche ha avanzado más de lo que yo creía; pero me entretengo tanto en recordar las virtudes de mi madre... Apresuremos el paso. La luna ha declinado lo suficiente para hacerme temer que nos sorprendan las tinieblas antes de llegar al término de nuestro camino.

-¿Qué aguardamos, pues? -preguntó Benavides.

-Una advertencia, extranjero -respondió Zuhuy Kak-. Los guerreros que custodiaban esta puerta y que han sido alejados por mí, son de la guardia del palacio de mi padre. Si alguien te viese bajar el cerro por este lado, comprendería quién es, tu salvador y comprometerías la tranquilidad de Tutul Xiú. Ruégote, pues, que te valgas de toda clase de precauciones para —88→ producir el menor ruido posible, a fin de no llamar la atención de los guerreros que vigilan en el lado opuesto.

Y al terminar estas palabras, Zuhuy Kak, tomando la delantera, salvó el umbral de la puerta. Benavides la siguió y en pos de este salió la anciana aborigen. En este orden bajaron la escalera del montículo, que por aquel lado era bastante inclinada, y tomaron una callejuela que en breve los condujo fuera de la población.

Ningún ruido, ningún busto humano, ninguna luz siquiera causó la menor inquietud a los fugitivos en su tránsito por la ciudad. Cuando la sombra de la última choza de guano se hubo desvanecido tras el espeso ramaje de la arboleda de los suburbios, entraron en un sendero tortuoso y estrecho, practicado tan imperceptiblemente en el corazón de la selva, que solo un ojo bastante ejercitado hubiera podido distinguirlo aun en la mitad del día.

Era una noche serena y bella, más propia para inspirar dulces placeres a los amantes, que para proteger con sus sombras a una víctima de la barbarie. La luna, asentada como un círculo de plata en el azulado firmamento, mostraba su diadema de luz en medio de una atmósfera limpia de celajes y diáfana como un cristal. Una brisa suave y perfumada, como el balsámico aliento de la mujer que amamos, movía imperceptiblemente las hojas de los árboles y hacía flotar el pintoresco vestido de la joven itzalana. Esos ruidos de la noche y de la soledad de los bosques, que tienen una armonía desconocida y que encierran una poesía tan peculiar como seductora, sellaban los labios del español y de las dos mujeres, que sólo de tarde en tarde dejaban oír algún monosílabo para hacer al fugitivo una indicación importante.

Benavides contemplaba con sincera admiración a la joven aborigen que sin parar ni vacilar ni un instante seguía su camino, como si tuviera ante sí una ancha senda conocida de años atrás. Pero lejos de esto, la tierra hojosa y calcárea que sustentaba los árboles del bosque, no presentaba indicio alguno de sendero practicado, como si jamás hubiese sido hollada por la planta del hombre, y parecía que Zuhuy Kak caminaba guiada de alguna señal misteriosa, que existía en las ramas o en el cielo.

Esta admiración crecía por grados a medida que se dilataba la marcha, y empezaba a participar de un interés voluptuoso que hería vivamente la imaginación del español. De cuando en cuando apartaba involuntariamente los ojos de la hermosa cabeza de Zuhuy Kak para contemplar el principio de una pierna graciosa y torneada que las espinas de un arbusto o alguna rama caída descubría indiscretamente. Entonces Benavides se apresuraba a desembarazar el blanco vestido de aquel estorbo, la joven le ayudaba, se ruborizaba sonriendo, y continuaba su marcha, como si nada hubiese acaecido.

Hacía algún tiempo que el español se dirigía interiormente y con inquietud una pregunta singular. La joven aborigen que le guiaba a través de los bosques, no se parecía en nada a la novicia de Sevilla, que había dejado en la madre patria en la ocasión más angustiosa de su vida. ¿Y por qué al mirar a Zuhuy Kak, que caminaba delante de él, la confundía algunas veces —89→ en su pensamiento con Beatriz? ¿Qué analogía mediaba entre la hermosura salvaje de la itzalana y la delicada belleza de la doncella española?

Como se ve, la imaginación del caballero andaluz iba completamente ocupada. Aquel viaje en medio de la espesura de una selva desconocida; aquel sendero imperceptible, seguido como por milagro; aquellas dos mujeres cuyo rostro y vestiduras singulares las hacían asemejarse a los entes fantásticos de una leyenda; aquella luna pálida y serena, cuyos rayos se abrían paso trabajosamente entre el follaje, tenían para el extranjero un encanto indefinible que aspiraba con todas sus facultades; y muchas veces se preguntaba si no era presa todavía de aquel sueño, precursor de la muerte, que había creído interrumpido con la presencia de Zuhuy Kak.

Sentíase tan satisfecho y complacido de esta situación extraña, que no pudo menos que experimentar un sentimiento de desagrado, cuando vio detenerse a sus dos conductoras en medio de la selva.

-¿Qué hacéis? -preguntó mirando en derredor.

-Hemos llegado -respondió Zuhuy Kak.

-¿Pero a dónde?

-Mirad -repuso la joven.

Y haciéndole dar un rodeo, le enseñó una choza pequeña de paja, tan escondida en la espesura, que no la había podido divisar a ocho pasos de distancia.

El exterior de la casaucha era de apariencia verdaderamente salvaje. Su figura casi redonda, su techumbre triangular de paja ennegrecida por el tiempo, sus paredes bajas formadas de troncos, tierra y zacate y su puerta de mimbres rústicamente entretejidos, la hubieran hecho aparecer como la mansión de una bruja, al que no estuviese acostumbrado a la vista de esta clase de construcciones.

De súbito la puertecilla de mimbres de la casucha se abrió silenciosamente, y apareció en el interior el busto de una figura humana, vestido un ropaje talar, oscuro como la noche.

Benavides retrocedió instintivamente sin apartar sus ojos de la visión.

-Extranjero -dijo a esta sazón la armoniosa voz de Zuhuy Kak-: ya estás en salvo. El lucero del alba no tardará en aparecer, y el día no debe sorprenderme en el camino. Hasta la próxima noche.

Y después de empujar suavemente al español hacia el interior de la choza, Zuhuy Kak y su silenciosa compañera desaparecieron por el estrecho sendero que las había conducido.

Benavides vaciló un instante.

-¿Por qué no entráis? -preguntó en español una voz grave y paternal a la vez, que salía de los labios de la negra aparición-. ¿Desconfiáis, acaso, de un pobre monje franciscano que se encuentra fugitivo como vos?

El joven español se avergonzó de su debilidad y penetró en el interior de la choza. Era que acababa de acordarse del sacerdote cristiano, a quien Zuhuy Kak había salvado la vida, y que, en cambio, le había enseñado el idioma español.

El franciscano estrechó fuertemente a Benavides entre sus brazos, —90→ haciendo resonar en sus oídos el dulce nombre de hermano.

El interior de la casucha era tan rudo y salvaje como el exterior. Las paredes y la techumbre, sostenida por una confusa armazón de rústicos maderos, estaban ennegrecidos por el humo; el piso solo se diferenciaba del de la selva en que no tenía piedras ni árboles; dos hamacas de henequén colgaban en el estrecho recinto; y un banco formado de troncos sin pulir, tal como habían salido de los bosques, completaba el modesto y rústico mueblaje de la choza.

Iluminaba la estancia un fogón, colocado en el centro, compuesto de algunos trozos de leña, que levantaban su vacilante llama, entre tres piedras irregulares, cuarteadas y calcinadas en parte por el ardor del fuego. A la dudosa claridad de esta lumbre pudo Benavides examinar a su huésped.

Era un anciano que rayaba probablemente en los doce lustros de edad. Su alta estatura, aun no encorvada por los años, su barba blanca y crecida, sus grandes ojos azules, un tanto hundidos en sus órbitas, su ancha frente surcada por nobles arrugas, la parte anterior de su cabeza encalvecida por el tiempo y la meditación, y el cabello blanco que conservaba en el resto de su cráneo, daban a su fisonomía esa grave belleza, peculiar de la ancianidad, y esa majestuosa presencia, que sienta bien en la apostura de un sacerdote.

Vestía el hábito azul de la orden religiosa de San Francisco, y sobre sus anchos pliegues resaltaba el nudoso y blanco cordón con que lo sujetaba a su cintura. Por los muchos remiendos y zurciduras que enseñaba el santo ropaje, conocíase que había sufrido mucho de las injurias del tiempo. Calzaban los pies del sacerdote dos alpargatas aborígenes, que sin duda a causa de los azares de la fortuna, habían sucedido a las sandalias de la orden.

El joven y el anciano se contemplaron por algunos instantes en un mudo y respetuoso silencio, que no carecía de solemnidad.

-Padre mío -dijo Benavides descubriendo involuntariamente su cabeza-; no tengo palabras para explicaros el asombro que me causa vuestra presencia en este lugar, a pesar de que estaba advertido por la hermosa joven que me ha salvado la vida.

-Esa misma joven, a quien también debo la existencia -respondió el franciscano-, me había advertido que llegaríais a hospedaros esta noche en mi cabaña, y sin embargo, confieso que, como vos, experimento a vuestra presencia un asombro singular mezclado, no obstante, de indefinible alegría.

-Es tan dulce para dos compatriotas poderse hablar y abrazar en un país que se halla a inmensa distancia del lugar en que nacieron...

-Y especialmente para mí, que hace más de tres años que no veo en derredor mío un solo recuerdo de la patria. Sentaos, joven, en ese lecho preparado para vos de antemano por vuestra protectora y si el sueño no os incomoda en hora tan avanzada, escuchad el relato de mis padecimientos.

Y sentándose el anciano en una de las hamacas colgadas en medio de la habitación, señaló la segunda a Benavides, quien la aceptó, ocupándola al instante.

—91→-Hablad, padre mío -dijo el joven-. El interés que ha excitado en mí vuestra presencia, ha alejado hace tiempo el sueño de mis párpados.

-¿Habéis oído hablar -preguntó el anciano-, de los cuatro religiosos que vinieron con el padre fray Jacobo de Testera a predicar la ley evangélica en este país el año de 1535?

-Los indios de Potonchán conservan todavía memoria de vosotros -respondió Benavides-, y no pocas veces me han hablado de vuestro celo y virtudes.

-¡Ay! -exclamó el franciscano-. Yo no era digno de figurar en la compañía de tan ardientes misioneros, que cerraron los ojos a todo peligro para llevar al cabo su objeto. Ya sabréis ¡oh joven!, que a pesar del expreso mandato de Su Majestad el rey de España, don Francisco de Montejo no trajo ningún religioso a Yucatán en su primera invasión a esta tierra, que tan mal resultado obtuvo. La autoridad real, teniendo presente que el principal objeto de las conquistas del nuevo mundo era la conversión de los naturales a la santa ley de Jesucristo, mandó practicar una información para aclarar la conducta del Adelantado, y entretanto el virrey de la Nueva España resolvió proveer en lo posible el remedio de aquella falta. El padre fray Jacobo de Testera, a pesar del honroso destino que obtenía en México, se ofreció a ser el jefe de tan peligrosa como santa expedición, y se puso en camino para Potonchán, acompañado únicamente de algunos indios mexicanos y de cuatro religiosos escogidos por él mismo, entre los cuales venía vuestro servidor, fray Antonio de Soberanis.

Los pobres indios de Yucatán, avisados de nuestra llegada y seguros de que no traíamos gente de armas, por noticias que adquirieron de los mexicanos que mandamos por delante, nos dejaron desembarcar en Champotón el 18 de marzo de aquel año y nos alojaron en cómodas viviendas. Desde el día siguiente comenzaron nuestras tareas. Animados por el inquebrantable celo del padre Testera, nos aplicamos con ardor a estudiar el idioma de los naturales. El cielo bendecía nuestros esfuerzos, y pronto empezaron a verse los frutos de nuestra aplicación. Aprendíamos y enseñábamos a la vez. Recogíamos de los macehuales cuantas palabras podíamos y les predicábamos la palabra de Dios.

Ciertos de que no finos acompañaban gentes de armas, como les habíamos prometido, nos rodeaban puestos de cuclillas en nuestras casas o en las plazas públicas y escuchaban nuestras pláticas con tanta atención como respeto. Parecía que un rayo del cielo había descendido a alumbrar su entendimiento. No eran únicamente los indios de Potonchán los que se agrupaban a escuchar la palabra divina. Invitados por nosotros, empezaron a acudir los de las poblaciones vecinas, encabezados por sus respectivos caciques.

-Joven, la religión de Jesucristo tiene una atracción maravillosa, que seduce insensiblemente el corazón. Cuando no la acompaña el estampido de los mosquetes, la grita feroz y ensordecedora de los combates y los ayes del moribundo; cuando, en vez de imponerla por la fuerza y por la sangre, se la impone por el convencimiento y la persuasión, se introduce dulce e insensiblemente por todos los poros del pecador más empedernido, como la tierra —92→ abierta por el calor de la primavera absorbe deliciosamente en la primera lluvia el agua que cae de las preñadas nubes.

No tardé en experimentar esta verdad en Champotón.

Cuarenta días después de nuestra llegada, el agua regeneradora del bautismo, empezó a bañar las cabezas de los idólatras. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños; nobles, guerreros y esclavos, todos corrían a afiliarse en la nueva religión.

No tardamos en empezar a recibir pruebas diversas que nos persuadían de la sinceridad de su conversión. Los mentidos dioses que anteriormente habían adorado, fueron arrancados de sus inmundos altares y puestos de buena voluntad en nuestras manos, para que los entregásemos al furor de las llamas.

La casa que habitábamos era muy incómoda por su pequeñez y nos proporcionaron otra tan amplia y tan capaz, que hubiéramos podido alojar en ella a un número de religiosos doble que el nuestro. Enseguida nos construyeron un templo en que muy pronto celebramos a su vista las imponentes ceremonias del culto católico.

Los señores principales de la tierra se despojaron de las prendas más queridas de su corazón, entregándonos un día a sus hijos para que les enseñásemos los dogmas de la religión que acababan de abrazar, y nos ayudasen en el cuidado de nuestro pequeño templo.

Pero pronto ocurrió un suceso más extraordinario que los otros anteriores, y que probaba la impotencia de las armas y el poder de la persuasión. Lo que el Adelantado no había podido alcanzar en siete años de batallas, nosotros lo conseguimos en algunos meses de predicación. Unos quince caciques, señores de inmensas tierras y numerosos vasallos, vinieron con el consentimiento de sus pueblos a prestar en manos de los misioneros, entera obediencia y pleito homenaje a la corona real de Castilla. El padre Testera les redactó un documento en que constaba su espontáneo y solemne compromiso, que ellos firmaron de su puño, con los jeroglíficos que acostumbraban para tales casos.

Aumentábase cada día el amor que nos profesaban los indios. Nuestro santo hábito era para ellos un objeto de veneración, y desde el momento en que le divisaban se descubrían la cabeza de sus sombreros de guano. Siguiendo las exhortaciones y el piadoso ejemplo del padre Testera, procurábamos que nuestras costumbres enseñasen tanto como nuestra palabra, y los naturales al compararnos con los soldados del Adelantado, bendecían interiormente a la Providencia.

No es mi ánimo, joven, inculpar a don Francisco de Montejo, ni vanagloriarme de méritos imaginarios.

El hombre debe huir así de la vanagloria como de la hipocresía, y cuando lo exija la ocasión debe confesar sus defectos y hablar sencillamente de algún mérito que posea, pues no hay hombre tan desdichado que no pueda preciarse de alguno. Las costumbres de cinco sacerdotes pacíficos necesariamente se habían de diferenciar de las de algunos centenares de —93→ conquistadores, orgullosos con su fuerza y desesperados por la resistencia que encontraban. Tal ha sido el verdadero sentir de mis palabras.

La conversión de los indios iba tan adelantada que parecía que dentro de poco tiempo toda la tierra debía abrazar el cristianismo. Pero por aquella época sobrevino uno de esos escandalosos acontecimientos que la Providencia permite sin duda para probar la fe de los pueblos.

Diez y ocho soldados españoles de a caballo y veinte de a pie -que nadie supo de dónde venían y por dónde habían desembarcado-, se presentaron súbitamente en el país a ejercer el comercio más infame que hubiera podido inventar el enemigo del género humano. Traían consigo una muchedumbre de ídolos robados en tierras lejanas: penetraban en las poblaciones más pequeñas de la costa, donde no pudiesen encontrar resistencia y tener fácil retirada; convocaban a los sacerdotes y a los principales del pueblo y les obligaban a que les comprasen sus nefandos ídolos, no por algodón, cera, copal, ni cualquier otro fruto de la tierra, sino por indios o indias jóvenes, que reducían a la esclavitud para venderlos algún día. Los padres y las madres entregaban llorando a sus hijos por un ídolo de barro; los malvados extranjeros los apremiaban, so pena de incendiar sus chozas de paja y derramar su sangre, y apenas conseguían su objeto salían apresuradamente de la población.

En tan terrible conflicto, los pobres indios acudieron a los religiosos de Champotón antes que a sus caciques, y les manifestaron las depredaciones cometidas por aquellos hijos espúreos de España.

-Hijos míos -dijo el padre Testera-; siento mucho lo que me decís; pero yo no tengo relación alguna con esos malvados, ni poder para reprimir sus crímenes.

Los indios que se habían agrupado en nuestra casa para formular esta acusación, dejaron oír un murmullo de amenaza a la conclusión de las palabras del franciscano.

-Nos has dado palabra de que no entrarían guerreros en nuestras poblaciones, y treinta y ocho extranjeros están saqueando hace muchos días nuestras chozas y robando a nuestros hijos para hacerlos esclavos.

Tal fue la respuesta que obtuvo el padre Testera de una voz amenazadora que salió entre la multitud.

-Y si no han venido con tu consentimiento -añadió otra-, ¿por qué tú que eres sacerdote de su culto no les amonestas que se retiren?

-Y si la religión que nos han enseñado es la única verdadera, ¿por qué tus compatriotas, que se apellidan cristianos como tú, nos obligan a comprar a tan exorbitante precio los mismos dioses que has quemado por tus manos?

Este argumento que con enérgica voz presentó un antiguo sacerdote, acabó de decidir al padre Testera.

-Hijos míos -les dijo-; voy a tentar con esos malos cristianos un medio de conciliación. Rogad a Jesucristo y a su bendita madre que me dé acierto en mi empresa, y mañana nos volveremos a ver.

El franciscano pidió que se le condujese al lugar en que se hallaban —94→ los españoles, me previno que le siguiese y dejando nuestros tres compañeros al cuidado del templo, emprendimos la marcha en busca de aquellos desalmados.

Algunos indios nos siguieron por curiosidad, y al cabo de tres horas de camino, en una aldea insignificante encontramos lo que buscábamos. El padre Testera preguntó por el capitán de aquella gente, le enseñaron una choza de paja, y seguido de mí y del guía penetramos en el interior.

En una pequeña hamaca de henequén se veía tendido un soldado español con el vestido rasgado y cubierto de sangre. A cuatro pasos de distancia, sentada sobre una piedra, se encontraba una joven india que le servía de enfermera.

Al mirar el color azul de nuestro hábito, el español se medio incorporó en su lecho, y mirándonos alternativamente nos dijo:

-¿Quién os ha hablado de la gravedad de mis heridas?

-Nadie -respondió el padre Testera.

-¿Luego no venís a administrarme los sacramentos?

-No es ese el objeto que me ha traído, pero si necesitáis, hermano, de los auxilios de la religión, pronto estoy a proporcionaros cuantos queráis.

-Es inútil -dijo el español, volviéndose a recostar en su lecho.

-Dios os tenga de su mano -repuso el padre Testera-. Los auxilios de la religión nunca son inútiles, principalmente para hombres que como vos, se hallan en peligro de muerte.

El español dirigió una mirada rencorosa al sacerdote a través de los cordeles de su hamaca y le dijo con acento amenazador:

-Explicad el objeto de vuestra visita, y no os entrometáis en lo que no os importa.

-Hermano mío -le dijo el franciscano con toda la moderación de que pudo armarse su virtud-; he sabido que con escándalo de la religión y mengua de las armas españolas, se emplea vuestra gente en un comercio tan infame como pagano, vejando a la vez las poblaciones indefensas.

-¿Habláis, padre, de esos ídolos de gesto diabólico que cambiamos por gallardos mancebos y hermosas doncellas?

-Me admira la franqueza con que habláis de un asunto tan odioso.

-¡Odioso! ¿Y por qué?... Figuraos, padre mío, que mis compañeros y yo, hace más de diez años que andamos dando tajos y reveses en estas tierras de gentiles y matando más paganos que todos los caballeros andantes juntos, y sin embargo maldita la ganancia que hemos sacado, porque todo el botín que se hace y todo el oro que se recoge, se lo absorben el jefe de la expedición y la cámara del rey.

-El premio del soldado está en la victoria, y el del cristiano en abrir con sus armas el camino a los misioneros católicos.

-Nunca nos llenamos con palabras, y solo abandonamos el viejo mundo para recoger a manos llenas en el nuevo el oro que produce. No habiéndolo conseguido, como os he dicho, a pesar de que hemos trabajado, como Colón y Cortés, y considerándonos con tanto derecho como ellos a los productos de la tierra que hemos regado con nuestra sangre, hemos robado —95→ en Tabasco algunas cargas de ídolos y los venimos a vender a Yucatán por robustos esclavos, que luego convertiremos en oro en los mercados más próximos.

-Ese es el colmo de la iniquidad -exclamó el franciscano sin poder contener su indignación-, y en nombre del Dios a quien represento por mis sagradas órdenes, os conjuro a que abandonéis tan sacrílego comercio.

-¡Sacrílego! -repitió el soldado con sardónica sonrisa-. ¿Es acaso un sacrilegio cambiar un pedazo de barro o de piedra por el cuerpo de un perro gentil, que vale tanto como cualquiera de sus abominables dioses?

-Las gentes de esta comarca no son ya gentiles ni paganos, porque con la ayuda de Dios y de cuatro padres de la seráfica orden de nuestro padre San Francisco, los estoy trayendo al conocimiento de la religión verdadera. Y aunque fueran idólatras, ¿es acaso una razón para convertirlos en esclavos? ¿Creéis que cometiendo en ellos los cristianos semejantes tropelías podrán persuadirse nunca de la bondad de nuestra santa religión?

-Yo no entiendo esas retóricas. Lo único que entiendo es que conviene a mis intereses hacer esclavos hasta donde me sea posible y los he venido a hacer en estos rebeldes, que resistieron a las armas del Adelantado don Francisco de Montejo. Las Leyes de Indias permiten reducir a la esclavitud a los indios rebeldes y hago uso de mi derecho.

-¡Lo que estáis haciendo es prenderos en las redes de Satanás!

-Os repito que solo entiendo del negocio de mis esclavos. Ved una muestra de ellos en esa hermosa joven sentada a cuatro pasos de vos. Está robusta, bella y saludable. Buen número de escudos me debe dar por ella el que la desee para que me desprenda de tan preciosa joya. ¿Os gusta, padre mío?... Tomadla, si queréis, pero no... no; sois demasiado ascético, y os atreveríais a devolverle la libertad.

Y soltó una carcajada tan cínica como ruidosa, al ver la señal de la cruz que el santo franciscano hacía sobre su frente.

-Ven acá, Lol -añadió en el idioma de los macehuales, llamando a la joven esclava-. Coloca esta almohada bajo mi cabeza, porque no acierto a levantar mis brazos sin experimentar agudos dolores.

Lol se levantó para obedecer a su amo, y al tiempo de inclinarse sobre la cabeza de este para colocar la almohada que había resbalado bajo su espalda, el español se incorporó ligeramente y estampó un beso impúdico en los labios de la esclava. Lol palideció en lugar de ruborizarse y fue tal la prisa con que huyó, que al retirarse tropezó con una carga envuelta en un saco de henequén, que se hallaba bajo la hamaca.

-¡Cuidado, Lol! -le gritó el soldado-. Has tropezado con la única carga de ídolos que me queda y sabe Dios si habrás quebrado los de barro, que son tan delicados. ¡Cuidado!, te repito. Estos ídolos componen hoy mi principal tesoro. Si me llego a morir, como puede suceder de un instante a otro, cuida de ellos hasta que venga mi teniente, que es el único a quien deberás entregarlos.

-¡Desdichado! -exclamó el padre Testera-. ¡Estáis casi en las convulsiones de la agonía y persistís en vuestros crímenes!

—96→-¡Viejo loco! -gritó el español, sentándose en su lecho con un impulso de cólera-. Si no salís en este instante de mi choza os mando apalear por mis soldados.

Y dirigiéndose enseguida a algunos indios que desde afuera contemplaban silenciosamente la escena a dos pasos del umbral de la puerta, les dijo, señalándonos con el dedo:

-¿Véis estos dos sacerdotes, a quienes habéis entregado vuestros ídolos para quemar? Pues yen lugar de quemarlos me los han entregado a mí, y esos son los que vendo en vuestras aldeas a precio de esclavos. Todo se ha hecho con su consentimiento y parten con mi gente las ganancias de la venta.

Un grito de indignación salió de la boca de todos los espectadores. Nos enseñaron los puños con un gesto amenazador, y allí mismo nos hubieran despedazado, a no temer que los mismos españoles acudiesen a nuestra defensa. Nos volvieron las espaldas y tomaron apresuradamente el camino de Champotón.

-Corramos a avisar a nuestros hermanos -me dijo el padre Testera-, porque si estos pobres indios cuentan en Champotón lo que ha pasado en este lugar, van a sacrificarlos en sus sangrientos altares, sin que podamos impedirlo.

El padre Testera y yo salimos de la choza en que ya agonizaba el falso cristiano, y tomamos aceleradamente el camino de Champotón.

Era ya cerrada la noche cuando llegamos.

Había una agitación extraordinaria en la población. Algunos hombres armados de chuzos vagaban en las puertas de las casas y empezaban a encenderse candeladas en las calles.

Cuando entramos en nuestra habitación encontramos a los tres religiosos orando de rodillas frente a un crucifijo de marfil pendiente de la pared.

-¿Qué hacéis, hermanos? -les preguntó el padre Testera.

-Hemos sabido cuanto os ha pasado en vuestra entrevista con esos malvados españoles, a quienes Dios perdone, porque los indios nos lo han gritado desde la calle; y nos estamos preparando para merecer la palma del martirio.

-La palma del martirio -repuso el padre Testera-, solo debe arrostrarse cuando no hay un medio cristiano de salvar la vida, porque habiéndolo, se comete un suicidio verdadero. Y es más meritorio conservar una existencia que debe emplearse en la conversión de los infieles, que sufrir una muerte, heroica quizá, pero de seguro inútil.

-¿Luego creéis que podemos salvarnos?

-Seguidme, hermanos; pero no dejéis de orar, como si de un momento a otro fuerais a sufrir el martirio.

El padre Testera nos hizo salir por una puerta excusada, opuesta a la que daba a la calle en que ya empezábamos a oír el murmullo de la muchedumbre; nos encontramos en un patio, saltamos sus ligeros muros de albarrada, la calle en que nos vimos estaba solitaria, y sin ningún peligro aparente y próximo, emprendimos la fuga.

—97→No habíamos andado quinientos pasos, cuando en dirección opuesta a la que llevábamos, vimos levantarse una llama viva y compacta que iluminaba gran parte de la población. Era que los indios estaban incendiando la casa que algunos meses antes nos habían construido de tan buena voluntad.

-Apresuraos -dijo el padre Testera a sus compañeros-. Cuando vean los indios que no salimos de la casa para escapar de las llamas, comprenderán que nos hemos fugado y saldrán a darnos caza, como a bestias feroces.

Apresuramos el paso; pero se cumplió tan presto el pronóstico del bendito padre, que empezamos a temer que hubiese sido inútil la advertencia. Comenzamos a oír a nuestras espaldas un rumor tumultuoso que se iba aproximando por grados. Media hora después los indios se nos aproximaron tanto, que oíamos perfectamente la conversación que traían. Levantamos, nuestro hábito a la altura de las rodillas y emprendimos la carrera de la liebre perseguida por una jauría amenazadora.

Creímos que nos protegiese la oscuridad de la noche. Pero oyeron, sin duda, el ruido de nuestra carrera, y tal vez sin comprender lo que pasaba, lanzaron un diluvio de flechas en aquella dirección. Las saetas pasaron sobre nuestras cabezas, silbando fatídicamente, y nos obligaron a doblar la velocidad de nuestra carrera. Pero ¡ay! yo era el más anciano de los padres y pronto me sentí imposibilitado de seguirlos. Aflojé mi marcha y pronto perdí de vista a mis compañeros, que sin advertir que me quedaba atrás, continuaban precipitadamente su fuga.

Me detuve un instante para respirar con libertad y rogué a Dios que me iluminase en tan peligroso trance. De súbito experimenté un golpe doloroso en la pierna derecha, que me hizo caer sobre la hierba que alfombraba el camino. Una nueva multitud de flechas que los indios habían disparado a la ventura acababa de herirme y derribarme. Los salvajes estaban tan próximos que comprendí el grave peligro que corría, si no tomaba una pronta determinación. Me arrastré como pude a la derecha del camino y me escondí tras el espeso ramaje del primer arbusto a que pude llegar.

Cinco minutos después los indios pasaban delante de mi escondite, gritando diabólicamente y agitando sus teas en el aire.

Entonces extendí la vista en derredor de mí, y como a sesenta pasos de distancia vi brillar una lucecilla, que sin saber por qué, hizo palpitar alegremente mi corazón. Sufriendo dolores indecibles y apoyándome en las piedras y en los troncos de los árboles, me arrastré en aquella dirección, y no tardé en advertir que el rayo de luz que había herido mis pupilas, salía de una ancha rehendija abierta en las rústicas paredes de una choza de paja.

Me detuve un pensamiento por algunos instantes. Aquella casa debía estar habitada por un indio que probablemente participaría de las ideas de los vecinos de Potonchán. Pero mi herida exigía un techo hospitalario y resolví exponerme a todas las consecuencias. Di una voz pidiendo socorro, la puertecilla de mimbres se abrió y una joven indígena apareció en el umbral.

-Hija mía -le dije en el idioma del país-; un anciano herido y perseguido injustamente por los macehuales ha llamado a tu choza para que le concedas asilo y contengas la sangre que brota de su herida.

—98→La joven se acercó a mí y a la claridad de las estrellas me contempló un instante en silencio.

-Eres tú -me preguntó con ingenua admiración-, uno de esos sacerdotes que han predicado en Potonchán la religión del hombre blanco?

-Sí, hija mía -le respondí-. ¿Crees que por esto merezca la flecha, con que se me acaba de herir?

La joven, en lugar de contestarme, me ofreció el apoyo de sus hombros, me hizo entrar en la choza y juró que allí estaría tan seguro como en el seno de mi patria.

Mi salvadora era la hermosa Zuhuy Kak, que sabedora de nuestra presencia en Champotón y guiada de su afición a los españoles, había llegado aquel mismo día de Maní, acompañada de un hermano suyo, y se había alojado en la choza que me servía de asilo.

Al día siguiente supimos por boca de su hermano que los cuatro religiosos habían logrado escaparse de la persecución de los indios, y que estos habían desatado su cólera en nuestro templo y en nuestras imágenes y ornamentos sagrados, entregándolo todo al furor de las llamas.

Ocho días después, merced a los cuidados de Zuhuy Kak, mi herida se encontraba en un estado de notable convalecencia. La joven me hizo conducir a Maní en un koché perfectamente cubierto, y como los indios de Champotón estaban persuadidos de que todos los religiosos se habían salvado juntos, no concibieron ninguna sospecha. Cerrado unas veces en una choza que me tiene destinada en Maní y otras en esta casita escondida en el fondo de la selva, en que disfruto de alguna libertad, he pasado hasta aquí desapercibido de los macehuales y sus sacerdotes, que seguramente no me perdonarían la vida si me encontraran4.

—99→-Padre mío -dijo Benavides cuando el franciscano hubo concluido su narración-; ¿no ha llegado a vuestra noticia que hace más de dos años que se hallan establecidos en Champotón buen número de soldados españoles?

-Sí, hijo mío -respondió él sacerdote-. Pero no he podido aprovecharme de esa noticia. Champotón se halla de aquí a una distancia considerable, y un pobre viejo que no tiene ningún conocimiento del país y carece de fuerzas para defenderse, sería mil veces inmolado en las aras de los ídolos antes que lograse conseguir su deseo. Zuhuy Kak es la única que podría proporcionarme un medio seguro de emprender tan peligroso viaje; pero me estima demasiado para permitir que me aleje de la corte de su padre.

-Esa joven es tan buena como una santa -dijo Benavides, sintiendo latir agradablemente su corazón-. ¿No habéis procurado, padre mío, convertirla al cristianismo?

-¡Y lo dudáis! -repuso el franciscano-. Las oraciones más fervientes que dirijo al cielo son para suplicar a Dios que toque su corazón con un rayo de su divina gracia. Porque hasta aquí todas mis exhortaciones, mis pruebas y mis argumentos, no han hecho mella alguna en su espíritu. A todo me responde que no la obligue a despreciar el culto de sus padres, porque desea morir en la fe que le enseñaron a venerar.

Pero, hijo mío -añadió el sacerdote-; habéis pasado una noche agitada y tendréis necesidad de reposar. Verdad es que se aproxima la hora en que vuestros verdugos empezarán a buscaros tal vez por todas partes, cuando no os encuentren en la prisión en que os encerraron. Pero además de que esta choza se escapa a toda investigación por la espesura en que está situada, yo, que permaneceré despierto, os avisaré en caso de que ocurra alguna novedad. Dormid, pues, que yo velaré.

Benavides dio las gracias al franciscano y cinco minutos después roncaba tranquilamente en su hamaca.

En aquel momento, los primeros albores de la mañana empezaron a iluminar las innumerables rehendijas de la puertecilla de mimbres que cerraba la choza.

—[100]→ —101→

|

| Jovellanos | ||

Han transcurrido once meses.

En un cuarto bajo del palacio del Señor de Maní se encuentra sentado un anciano en una hamaca, sujeta por ambas extremidades en dos trozos de madera, sembrados en la pared.

Su aspecto es venerable. Cuenta doce lustros de edad y, sin embargo, apenas son perceptibles las arrugas de su piel y las pocas canas que brillan en su poblada cabellera. El hombre rojo que vive en las selvas muy próximo al estado natural, no envejece tan temprano como el hombre blanco, a quien enervan los placeres de la civilización.

En los delgados labios del anciano, en la profunda mirada de sus ojos y en la anchura de su frente, se lee una de esas inteligencias superiores acostumbradas a dominar las de los demás hombres que le rodean. Pero en ese rostro inteligente, se halla derramada, por decirlo así, la expresión de un dolor tan hondo como incurable, que a la primera mirada descubriría en él el ojo más indiferente.

Sobre su camisa de algodón, hecha de la tela más fina que tejen los manufactureros del país, se encuentra ceñida una manta ricamente bordada de jeroglíficos, que por medio de un nudo se halla sujeta en la parte anterior de su cuello. Sus alpargatas, de corteza de árboles, se ven aseguradas en la garganta de su pie con unos cordeles de henequén que, dando vueltas simétricas alrededor de las piernas, desaparecen bajo los anchos pliegues los calzones de finísimo algodón.

En sus brazos, en sus piernas y aun en el semblante, se notan negras figuras de animales, grabadas indeleblemente en su piel, y así estas figuras como los jeroglíficos de la manta, son otros tantos distintivos de la antigüedad de su estirpe y de su regia dignidad. Porque el anciano que bosquejamos —102→ imperfectamente, no es otro que el venerable Tutul Xiú, Cacique de Maní y descendiente en línea recta de los señores de Mayapán, que antiguamente dominaron todo el país.

En el momento en que le presentamos a nuestros lectores, acababa de despertar de un sueño triste y agitado, y elevaba a los dioses su oración matutina, más larga y fervorosa de lo que acostumbraba ser en tiempos más venturosos. Hacía una hora que el sol se había levantado sobre el horizonte y, uno de sus rayos, tibio y dorado, entraba por la puerta baja del dormitorio. De súbito resonaron los pasos de un hombre en la galería inmediata y un guerrero se presentó en el umbral de la puerta.

Tutul Xiú le interrogó con una mirada.

-Magnífico señor -dijo el guerrero en el gutural idioma del país-; el más joven de los capitanes que componen la embajada del poderoso Nachi Cocom, Señor de Sotuta, que llegó ayer a tu corte, desea hablarte privadamente, antes que se celebre el recibimiento público ante tu consejo.

Tutul Xiú elevó los ojos al cielo con dolorosa expresión y lanzó un suspiro imperceptible.

-Hazle entrar al instante, Xul Can -dijo con voz tranquila al guerrero.

Xul Can desapareció, y medio minuto después, otro guerrero pisaba el umbral de la misma puerta y adelantaba desembarazadamente algunos pasos en el interior del dormitorio.

A la primera mirada, Tutul Xiú quedó prendado de su gallardía, alta estatura, robustos miembros, ojos de fuego, regularidad en las facciones, cabello corto, continente marcial: he aquí el conjunto varonil de la belleza salvaje que adornaba al joven guerrero.

Cuando estuvo a poca distancia de la hamaca en que reposaba Tutul Xiú, se detuvo para hacer el saludo acostumbrado entre los macehuales. Se inclinó profundamente, tocó el suelo con sus manos y enseguida las besó.

Tutul Xiú se levantó, apretó cordialmente su mano y le hizo sentar en una silla de madera rústicamente esculpida y adornada con flecos de henequén. El anciano volvió a ocupar la hamaca, y haciendo asomar a sus labios la sonrisa más agradable que pudo, preguntó al joven guerrero:

-Kan Cocom, tu gallardo semblante no se ha borrado todavía de mi memoria. ¿Cómo se halla tu anciano padre?

-Nachi Cocom, mi padre -respondió el joven-, disfruta de salud, y me encarga decirte en su nombre que te desea la protección de los dioses.

-Bien la necesito, ¡oh joven!, en este triste katún (época o edad) preñado de tantas desgracias para los valientes macehuales.

-La embajada que te envía mi padre es precisamente para conjurar esas desgracias con la ayuda de Kakupacat.

-¿Y tú eres el jefe de esa embajada?

-Nachi Cocom pudo enviarte por jefe a alguno de los ancianos, de los sabios o de los sacerdotes de Sotuta, que le iluminan con sus consejos, o le explican la voluntad de los dioses. Pero como en los asuntos de la embajada hay uno que me concierne personalmente, se ha dignado colocarme —103→ a la cabeza de sus embajadores para explicarte sus deseos.

-Esa elección me agrada sobremanera, Kan Cocom, y espero que no quedarás disgustado del modo con que te reciba.

-Antes que tenga lugar públicamente ese recibimiento -repuso el joven Cocom con acento algo embarazado-, he querido tratar a solas contigo el asunto personal de que acabo de hablarte. Ante los nobles y ancianos de tu consejo, cuyas graves tareas han embotado quizá su corazón, como el pedernal del hacha de los guerreros se aboya a fuerza de golpes en los combates, no podría discutir con la suficiente libertad la parte más delicada de mi misión. Ruégote, pues, disculpes mi visita y me escuches con benevolencia.

-Habla, joven -respondió Tutul Xiú con bondadosa sonrisa.

-Poderoso Batab -dijo Kan Cocom-; bien sabes el profundo disgusto que causó a mi padre la fuga de aquel español, que yo mismo, acompañado de cien guerreros, hice prisionero en las cercanías de Potonchán, Nachi Cocom no cesa de recordar que la fuga acaeció en tu corte, y que los soldados de la guardia de tu palacio, eran los que custodiaban una de las puertas de la prisión.

Una sonrisa de desdeñosa indiferencia cruzó por los labios del anciano.

-¿Y no tú mismo presenciaste, Kan Cocom, los esfuerzos que hice para hallarle, los guerreros que envié por todas direcciones en su persecución y los presentes de maíz, algodón y miel que ofrecí al que me presentase, vivo o muerto, al extranjero?

Kan Cocom se sonrió, a su vez. Pero esta sonrisa era de incredulidad. Tutul Xiú, que no apartaba la vista de su semblante, añadió al momento:

-Puedo jurar, ¡oh joven!, en nombre de Kunab Kú, que en la fuga del extranjero no hay nada que remuerda mi conciencia.