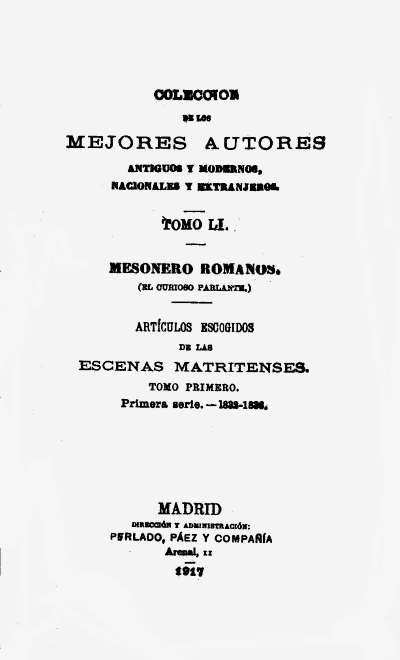

Artículos escogidos de las Escenas Matritenses

Ramón de Mesonero Romanos

|

| BARTOLOMÉ TORRES NAHARRO. | ||

Por los años de 1789 visitaba yo en Madrid una casa en la calle Ancha de San Bernardo; el dueño de ella, hombre opulento y que ejercía un gran destino, tenía una esposa joven, linda, amable y petimetra: con estos elementos, con coche y buena mesa puede considerarse que no les faltarían muchos apasionados. Con efecto era así, y su tertulia se citaba como una de las más brillantes de la corte. Yo, que entonces era un pisaverde (como si dijéramos un lechuguino del día), me encontraba muy bien en esta agradable sociedad; hacía a veces la partida de mediator a la madre de la señora, decidía sobre el peinado y vestido de ésta, acompañaba al paseo al esposo, disponía las meriendas y partidas de campo, y no una vez sola llegué a animar la tertulia con unas picantes seguidillas a la guitarra, o bailando un bolero que no había más que ver. Si hubiese sido ahora, hubiera hablado alto, bailado de mala gana, o sentándome en el sofá, tararearía un aria italiana, cogería el abanico de las señoras, haría gestos a las madres y gestos a las hijas, pasearía la sala con sombrero en mano y de bracero con otro camarada, y, en fin, me daría tono a la usanza..., pero entonces... entonces me lo daba con mi mediator y mi bolero.

Un día, entre otros, me hallé al levantarme con una esquela, en que se me invitaba a no faltar aquella noche, y averiguado el caso, supe que era día de doble función, por celebrarse en él la colocación en la sala del retrato del amo de la casa. Hallé justo el motivo, acudí puntual, y me encontré al amigo colgado en efigie en el testero con su gran marco de relumbrón. No hay que decir que hube de mirarle al trasluz, de frente y costado, cotejarle con el original, arquear las cejas, sonreírme después, y encontrarle admirablemente parecido; y no era la verdad, porque no tenía de ello sino el uniforme y los vuelos de encaje. Repitiose esta escena con todos los que entraron, hasta que, ya llena la sala de gentes, pudo servirse el refresco (costumbre harto saludable y descuidada en estos tiempos), y de allí a poco sonó el violín, y salieron a lucir las parejas, alternando toda la noche los minuets con sendos versos que algunos poetas de tocador improvisaron al retrato.

Algunos años después volví a Madrid y pasé a la casa de mi antigua tertulia: pero ¡oh Dios! quantum mutatus ab illo! ¡qué trastorno! el marido había muerto hacía un año, y su joven viuda se hallaba en aquella época del duelo en que, si bien no es lícito reírse francamente del difunto, también el llorarle puede chocar con las costumbres. Sin embargo, al verme, sea por afinidad, o sea por cubrir el expediente, hubo que hacer algún puchero, y esto se renovó cuando notó la sensación que en mí produjo la vista del retrato, que pendía aún sobre el sofá. -«¿Le mira usted?» (exclamó): «¡Ay pobrecito mío!» -Y prorrumpió en un fuerte sonido de nariz; pero tuvo la precaución de quedarse con el pañuelo en el rostro, a guisa del que llora.

Desde luego un don No-sé-quién, que se hallaba sentado en el sofá con cierto aire de confianza, saltó y dijo: -«Está visto, doña Paquita, que hasta que V. no haga apartar este retrato de aquí, no tendrá un instante tranquilo»; -y esto lo acompañó con una entrada de moral que había yo leído aquella mañana en el Corresponsal del Censor. Contestó la viuda, replicó el argumentante, terciaron otros, aplaudimos todos, y por sentencia sin apelación se dispuso que la menguada efigie sería trasladada a otra sala no tan cotidiana; volví a la tarde, y la vi ya colocada en una pieza interior, entre dos mapas de América y Asia.

En estas y las otras, la viuda, que sin duda había leído a Regnard y tendría presentes aquellos versos, que traducidos en nuestro romance español podrían decir:

| ¿Mas de qué vale un retrato | |||

| Cuando hay amor verdadero? | |||

| ¡Ah! sólo un esposo vivo | |||

| Puede consolar del muerto,1 |

hubo de tomar este partido, y a dos por tres me hallé una mañana sorprendido con la nueva de su feliz enlace con el don Tal, por más señas. Las nubes desaparecieron, los semblantes se reanimaron, y volvieron a sonar en aquella sala los festivos instrumentos. ¡Cosas del mundo!

Poco después la señora, que se sintió embarazada, hubo de embarazarse también de tener en casa al niño que había quedado de mi amigo, por lo que se acordó en consejo de familia ponerle en el Seminario de Nobles; y no hubo más, sino que a dos por tres hiciéronle su hatillo y dieron con él en la puerta de San Bernardino: dispúsosele su cuarto, y el retrato de su padre salió a ocupar el punto céntrico de él. La guerra vino después a llamar al joven al campo del honor; corrió a alistarse en las banderas patrias, y vueltos a la casa paterna sus muebles, fue entre ellos el malparado retrato, a quien los colegiales, en ratos de buen humor habían roto las narices de un pelotazo.

Colocósele por entonces en el dormitorio de la niña, aunque notándose en él a poco tiempo cierta virtud chinchorrera, pasó a un corredor, donde le hacían alegre compañía dos jaulas de canarios y tres campanillas.

La visita de reconocimiento de casas para los alojados franceses recorría las inmediatas; y en una junta extraordinaria, tenida entre toda la vecindad, se resolvió disponer las casas de modo que no apareciera a la vista sino la mitad de la habitación, con el objeto de quedar libres de alojados. Dicho y hecho; delante de una puerta que daba paso a varias habitaciones independientes, se dispuso un altar muy adornado, y con el fin de tapar una ventana que caía encima... «¿que pondremos? ¿qué no pondremos?» -El retrato. -Llega la visita, recorre las habitaciones, y sobre la mesa del altar, ya daba el secretario por libre la casa, cuando ¡oh desgracia!... un maldito gato que se había quedado en las habitaciones ocultas, salta a la ventana, da un maído, y cae el retrato, no sin descalabro del secretario, que enfurecido tomó posesión, a nombre del Emperador, de aquella tierra incógnita, destinando a ella un coronel con cuatro asistentes.

Asendereado y maltrecho yacía el pobre retrato, maldecido de los de su casa y escarnecido de los asistentes, que se entretenían, cuándo en ponerle bigotes, cuándo en plantarle anteojos, y cuándo en quitarle el marco para dar pábulo a la chimenea.

En 1815 volví yo a ver la familia, y estaba el retrato en tal estado en el recibimiento de la casa; el hijo había muerto en la batalla de Talavera; la madre era también difunta, y su segundo esposo trataba de casar a su hija. Verificose esto a poco tiempo, y en el reparto de muebles que se hizo en aquella sazón, tocó el retrato a una antigua ama de llaves, a quien ya por su edad fue preciso jubilar. Esta tal tenía un hijo que había asistido seis meses a la Academia de San Fernando, y se tenía por otro Rafael, con lo cual se propuso limpiar y restaurar el cuadro. Este muchacho, muerta su madre, sentó plaza, y no volví a saber más de él.

Diez y seis años eran pasados cuando volví a Madrid el último. No encontré ya mis amigos, mis costumbres, mis placeres, pero en cambio encontré más elegancia, más ciencia, más buena fe, más alegría, más dinero y más moral pública. No pude dejar de convenir en que estamos en el siglo de las luces. Pero como yo casi no veo ya, sigo aquella regla de que al ciego el candil le sobra; y así, que abandonando los refinados establecimientos, los grandes almacenes, los famosos paseos, busqué en los rincones ocultos los restos de nuestra antigüedad y por fortuna acerté a encontrar alguna botillería en que beber a la luz de un candilón; algunos calesines en que ir a los toros; algunas buenas tiendas en la calle de Postas; algunas cómodas escaleras de la Plaza, y sobre todo un Teatro de la Cruz que no pasa día por él. Finalmente, cuando me hallé en mi centro, fue cuando llegaron las ferias. No las hallé, en verdad, en la famosa plazuela de la Cebada; pero en las demás calles el espectáculo era el mismo. Aquella agradable variedad de sillas desvencijadas, tinajas sin suelo, linternas sin cristal, santos sin cabeza, libros sin portada; aquella perfecta igualdad en que yacen por los suelos las obras de Loke, Bertoldo, Fenelon, Valladares, Metastasio, Cervantes y Belarmino; aquella inteligencia admirable con que una pintura del de Orbaneja cubre un cuadro de Ribera o Murillo; aquel surtido general, metódico y completo de todo lo útil y necesario, no pudo menos de reproducir en mí las agradables ideas de mi juventud.

Abismado en ellas subía por la calle de San Dámaso a la de Embajadores, cuando a la puerta de una tienda, y entre varios retazos de paño de varios colores, creí divisar un retrato cuyo semblante no me era desconocido. Limpio mis anteojos, aparto los retales, tiro un velón y dos lavativas que yacían inmediatas, cojo el cuadro, miro de cerca... «¡Oh Dios mío! -exclamé-: ¿y es aquí donde debía yo encontrar a mi amigo?»

Con efecto, era él, era el cuadro del baile, el cuadro del seminario, de los alojados y del ama de llaves; la imagen, en fin, de mi difunto amigo. No pude contener mis lágrimas, pero tratando de disimularlas, pregunté cuánto valía el cuadro. -«Lo que usted guste» -contestó la vieja que me lo vendía; insté a que le pusiera precio, y por último me lo dio en dos pesetas; informéme entonces de dónde había habido aquel cuadro, y me contestó que hacía años que un soldado se lo trajo a empeñar, prometiéndole volver en breve a rescatarlo, pues, según decía, pensaba hacer su fortuna con el tal retrato, reformándole la nariz, y poniéndole grandes patillas, con lo cual quedaba muy parecido a un personaje a quien se lo iba a regalar; pero que habiendo pasado tanto tiempo sin aparecer el soldado, no tenía escrúpulo en venderlo, tanto más, cuanto que hacía seis años que salía a las ferias, y nadie se había acercado a él; añadiéndome que ya lo hubiera tirado a no ser porque le solía servir, cuándo para tapar la tinaja, y cuándo para aventar el brasero.

Cargué, al oír esto, precipitadamente con mi cuadro, y no paré hasta dejarlo en mi casa seguro de nuevas profanaciones y aventuras. Sin embargo, ¿quién me asegura que no las tendrá? Yo soy viejo, muy viejo, y muerto yo ¿qué vendrá a ser de mi buen amigo? ¿Volverá sétima vez a las ferias? ¿o acaso alterado su gesto tornará de nuevo a autorizar una sala? ¡Cuántos retratos habrá en este caso! En cuanto a mí, escarmentado con lo que vi en éste, me felicito más y más de no haber pensado en dejar a la posteridad mi retrato, ¿para qué? para presidir a un baile, para excitar suspiros, para habitar entre mapas, canarios y campanillas; para sufrir golpes de pelota; para criar chinches; para tapar ventanas; para ser embigotado y restaurado después, empeñado y manoseado, y vendido en las ferias por dos pesetas...

(Enero de 1832)

«On sera ridicule et je n'oserai rire?» |

| BOILEAU. | ||

Los hombres nos reímos siempre de lo pasado; el niño juguetón se burla del tierno rapaz sujeto en la cuna; el joven ardiente y apasionado recuerda con risa los juegos de su niñez; el hombre formal mira con frialdad los ardores de la juventud, y el viejo, más próximo ya al estado infantil, sonríe desdeñosamente a los juegos bulliciosos, a las fuertes pasiones y al amor de los honores y riquezas que a él le ocuparan en las distintas estaciones de la vida. A su vez las demás edades ríen de los viejos... con que queda justificado el dicho de que la mitad del mundo se ríe siempre de la otra mitad.

-¿Y a qué viene una introducción tan pomposa, que al oírla nadie dudaría que iba V. a improvisar una disertación filosófica a la manera de Demócrito? -

Tal le decía yo a mi vecino, D. Plácido Cascabelillo, cierta mañana entre nueve y diez, mientras colocábamos pausadamente en el estómago sendos bollos de los PP. de Jesús, hondamente reblandecidos con un rico chocolate de Torroba.

-Dígolo -me contestó el vecino con una sonrisa (y aquí se precipitó a alcanzar con los labios una casi deshecha sopa que desde la mano, por un efecto de su gravedad quería volver a la jícara)-, dígolo por la escena que acabo de tener con mi sobrino.

¿Y se puede saber cuál es la escena?

-Óigala V..

-Este joven, a quien V. conoce por sus finos modales, nobles sentimientos, y por la fogosidad propia de sus veinte y dos años, tiene al teatro una afición que me da que temer algunas veces, aunque por otro lado no dejo de admirar su extraordinaria habilidad; así que, siempre que le sorprendo en su cuarto representando solo, y después de haberle escuchado un rato con admiración, no dejo de entrar con muy mal gesto a distraerle y aun regañarle.

Días pasados me manifestó que una reunión de amigos habían determinado ejecutar en este Carnaval una comedia casera, y al principio me opuse a su entrada en ella; pero acordándome luego que yo había hecho lo mismo a su edad, hube de ceder, convencido de las cualidades que adornaban a todos los de la reunión, de la inocencia del objeto, y de la inutilidad de resistir a los esfuerzos de mi sobrino. La sociedad recibió con entusiasmo mi condescendencia, y queriendo dar una prueba plena de su agradecimiento, resolvió nemine discrepante (ríase V. un poco, amigo mío), nombrarme su presidente.

-Aquí prorrumpimos ambos en una carcajada, y echando un pequeño sorbo para dejar el jicarón a la mitad, continuamos nuestros bollos, y prosiguió.

-Ya conoce V. que hubiera sido descortesía corresponder con una negativa a tan solemne honor. Muy lejos de ello, oficié a la Junta dándole las gracias por su distinción, y admitiendo el sillón presidencial. Aquella misma noche se citó para la toma de posesión, y la verifiqué en medio de la alegría de ambos lados, cubiertos de socios actores, socios contribuyentes y socios agregados.

El que hacía de secretario de la Junta me leyó un reglamento en que se disponía la división en comisiones. Comisión de buscar casa, comisión de decoraciones, comisión de candilejas, comisión de copiar papeles, comisión de trajes y comisión de permiso para la representación. De ésta quedé yo encargado, y presidente nato de las demás.

El contarle a V., amigo mío, las profundas discusiones, los acalorados debates, las distintas proposiciones, indicaciones, adiciones y resoluciones que han ido eslabonándose en las posteriores juntas, sería nunca acabar. Baste, pues, decirle, que encontramos en la calle de... una casa con sala bastante capaz (después de tirar tres tabiques y construirlos más apartados), de un aspecto bastante decente (después de blanqueada y pintada), y con los enseres necesarios (que se alquilaron y colocaron donde convino). Así que resuelto este problema y el del permiso favorablemente, los demás fueron ya de más fácil resolución, o quedaron subordinados a la importante discusión, acerca de la elección de pieza que se había de representar.

Diez y siete se tuvieron presentes. Óigalas V. (dijo esto sacando un papelejo de su escritorio). El Otelo, las Minas de Polonia, Pelayo, la Pata de Cabra, la Cabeza de bronce, el Viejo y la niña, el Rico-hombre de Alcalá, el Español y la Francesa, el Jugador de los treinta años, el Médico a pelos, el Tasso, el Delincuente honrado, A Madrid me vuelvo, García del Castañar, la Misantropía, Sancho Ortiz de las Roelas y El Café. Ya V. ve que en nuestra Junta no preside exclusivamente el género clásico ni el romántico.

Las dificultades que a todas se ofrecían eran importantes. En una había tres decoraciones, y los bastidores no se habían pintado más que por dos lados, por la sencilla razón de que no tenían más; tal necesitaban dos viejas, y ninguna de la comparsa, aun las de cincuenta y ocho años, se creían adecuadas para semejantes papeles; cuál llamaba a una niña de diez y ocho años, y una de cuarenta rotundamente embarazada, se empeñaba en ejecutar aquel papel. En una salía un rey, y el designado para este papel era bajo; en otra tenía el gracioso demasiado papel y poca memoria; todos querían ser primeros galanes; los que se avenían a los segundos apenas sabían hablar; se cuidaba por los maridos que el oficial N. no hiciera de galán enamorado; los amantes no consentían que sus queridas salieran de criadas; los galanes y las damas (porque a esta Junta fueron admitidas), los barbas, las partes de por medio y las personas que no hablan, todos hablaban allí por los codos y a la vez, de modo que yo, presidente, vi varias veces desconocida mi autoridad. Por último, después de largo rato pudo restablecerse el orden, y a instancias de mi sobrino se resolvió y adoptó generalmente la comedia de El Rico-hombre de Alcalá, no sin grandes protestas y malignas demostraciones de un joven andaluz, a quien para desagraviarle se encargó el papel del rey don Pedro.

Terminado así este importante punto, pasamos a vencer otras dificultades, como tablado, decoraciones, orquesta, bancos, mozos de servicio, arreglo de entradas, salidas, billetes, señas, contraseñas y demás del caso; y no tengo necesidad de decir a V. que en estos veinte y cinco días se han renovado veinte y cinco veces en nuestra sala de juntas las escenas del campo de Agramante.

Por último, la suscripción se realizó, el arreglo del teatro también; los actores y actrices aprendieron sus papeles y empezaron los ensayos. En ellos fue, amigo mío, cuando saqué yo el escote de mi diversión. Porque había usted de ver allí las intriguillas, los chistes, los lances verdaderamente cómicos que sin cesar se sucedían. Quién formaba coalición con el apuntador para que apuntase a un desmemoriado en voz casi imperceptible; quién reñía con su querida porque en cierta escena había permanecido dos minutos más con su mano entre las del primer galán; cuál tomaba entre ojos a alguno porque le desairaba con sus grandes voces.

Despacio, señores. -Más alto. -Conde, que le está a usted manchando esa vela. -Doña Antonia, que la llama a V. el rey don Pedro. -Esos brazos, que se meneen. -Usted sale por aquí y se vuelve por allá. -Doña Leonor, don Enrique, doña María, aquí mucho fuego. -Eso no vale nada.

Por este estilo puede usted figurarse lo demás; pero todo ello ha pasado entre la risa y la algazara, a no ser cierta competencia amorosa a que da lugar una de las actrices entre mi sobrino y el andaluz que hace de Rey. Varias veces hemos temido un choque, pero por fin salimos con bien de los ensayos; en su consecuencia se ha señalado esta noche para la primera representación, y tengo el honor, como presidente, de ofrecer a V. un billete.

Acepté gustoso el convite y llegada la noche, y habiéndome incorporado con don Plácido, nos metimos en un simón, que a efecto de conducir al presidente y actores había tomado la Compañía, y llegamos en tres cuartos de hora a la casa de la comedia. El refuerzo de un farol más en el portal nos advirtió de la solemnidad, y subiendo a la sala la encontramos ya ocupada tan económicamente, que no podíamos pasar por entre las filas de bancos. Por fin, atravesamos la calle real que corría en medio de la sala, formando división en la concurrencia, y fuímonos a colocar en la primera fila. Por de pronto tuvimos que hacerlo de modo que al sentarnos no viniesen abajo los dos que se hallaban en las extremidades del banco, aunque el del lado de la pared no quedó agradecido al refuerzo. Los socios corrían aquí y allá colocando a sus favoritas, haciendo que todo el mundo se quitase el sombrero, hablando con los músicos y con los acomodadores, entrando y saliendo del tablado, comunicando noticias de la proximidad del espectáculo, y cuidando en fin de que todos estuviesen atentos.

Los concurrentes por su parte cada cual se hallaba ocupado en reconocer los puestos circunvecinos; alargar el pescuezo por encima de un peine, enfilar la vista entre dos cabezas, limpiar el anteojo, sonreírse, corresponder con una inclinación a un movimiento de abanico, y entablar en fin aquellos diálogos generales en tales ocasiones. Entre tanto los violines templaban, el bajo sonaba sus bordones, el apuntador sacaba su cabeza por el agujero, los músicos se colocaban en sus puestos, y con esto, y un prolongado silbido, todo el mundo se sentó, menos el telón, que se levantó en aquel instante.

| «-¿No me escuchas? | |||

| -¡Qué molesta | |||

| y qué cansada mujer! | |||

| -Siempre que te viene a ver | |||

| debe de subir por cuesta». |

Ya pueden figurarse los lectores que así empezaron a representar; pero tres minutos antes que los dijeran ya repetía yo estos versos sólo de escucharlos al apuntador. Así fue repitiendo, y así nosotros escuchando, de suerte que oíamos la comedia con ecos.

Los actores eran de una desigualdad chocante. Cuando el uno acababa de decir su parte con una asombrosa rapidez, entraba otro a contestarle con una calma singular; uno muy bajito era galán de una dama altísima, que me hacía temblar por las bambalinas cada vez que parecía en la escena; cuál entraba resbalándose de lado por los bastidores; cuál salía atropellando cuanto encontraba y estremeciendo el tablado; sólo en una cosa se parecían todos, es a saber: los galanes en el manejo de los guantes, y las damas en el inevitable pañuelo de la mano.

En fin, así seguimos aplaudiendo constantemente durante el primer acto todos los finales de las relaciones, que regularmente solían ir acompañados de una gran patada; pero subió a su colmo nuestro entusiasmo durante la escena entre el Rico-hombre y el buen Aguilera. Tengo dicho, me parece, que el sobrino del presidente, que hacía de Rico-hombre, estaba picado de celos con el que hacía de rey, así que cargaron a maravilla los desprecios y la arrogancia, con lo cual lució más aquella escena.

El entreacto no ofreció cosa particular, a no ser una ocurrencia de que me hubiera reído a mi sabor si hubiera estado solo; y fue, que un oficial que se sentaba detrás de mí, dijo muy naturalmente a uno que estaba a su lado, que la dama era la única que lo desgraciaba.

-Se conoce que lo entiende V. muy poco, caballero, porque esa dama es mi hija.

-Entonces siento haber creído que su hija de usted lo echa a perder.

-Diga V. que el galán no la ayuda.

-¿Cómo que no la ayuda mi sobrino? (gritó una voz aguda de cierta vieja de siglo y medio, que estaba a mi derecha).

-Señores (saltamos todos) no hay que incomodarse ni tomarlo por donde quema, todos se ayudan recíprocamente, y la comedia la sacan que no hay más que ver.

Por fin volvió a sonar el silbato: giramos todos sobre nuestros pies, y quedamos sentados unos de frente y otros de perfil, según la mayor o menor extensión del terreno.

Todo el mundo deseaba la escena de la humillación de don Tello a la presencia del Rey, menos mi vecino el presidente. En fin, llegó aquella escena, y D. Pedro, vengándose de lo sufrido por el buen Aguilera, trató al Rico-hombre con una altivez sin igual: por último, al decir los dos versos:

| «A cuenta de este castigo | |||

| tomad estas cabezadas», |

e revistió tan bien de su papel y de un sublime entusiasmo, que aunque los bastidores no eran muy dobles, no hubieron de parecer muy sencillos al sobrino, según el gesto que presentó. Los aplausos de un lado, las risas generales por otro, y más que todo, el aire triunfal de D. Pedro, enfurecieron al sobrino D. Tello, en términos que desapareciendo de su imaginación toda idea de ficción escénica, arremetió con D. Pedro a bofetones; éste, viéndose bruscamente atacado, quiso tirar de su espada, pero por desgracia no tenía hoja y no pudo salir. Los músicos alborotados saltaron al tablado, el apuntador desapareció con su covacha, la ronda se metió entre los combatientes y la consternación se hizo general. Entre tanto doña Leonor, la Elena de esta nueva Troya, cayó desmayada en el suelo con un estrépito formidable, mientras D. Enrique de Trastamara corría por un vaso de agua y vinagre.

Todo eran voces, confusión y desorden, y nadie se tenía por dichoso si no lograba derribar una candileja o mudar una decoración. El tablado en tanto, sobrecargado con cincuenta o sesenta personas, sufría con pena tan inaudita comparsa, y mientras se pedían y daban las satisfacciones consiguientes, se inclinó por la izquierda y desplomándose con un estruendo horroroso bajaron rodando todos los interlocutores y se encontraron nivelados con la concurrencia. Ésta, que por su parte ya había tomado su determinación, ganó por asalto la puerta y la escalera, adonde hallé al presidente haciendo vanos esfuerzos para evitar la retirada y asegurando que todo se había acabado ya; y así era la verdad, porque aquí se acabó todo.

(Marzo de 1832)

|

| Comedia antigua | ||

Hacia la parte oriental (de Madrid) luego en saliendo de las casas sobre una altura que se hace, hay un suntuosísimo monesterio de frailes Hierónimos con aposentamientos y cuartos para recibimientos y hospedería de reyes, con una hermosísima y muy grande huerta. Entre las casas y este monesterio hay a la mano izquierda en saliendo del pueblo una grande y hermosísima alameda; puestos los álamos en tres órdenes que hacen dos calles muy anchas y muy largas, con cuatro o seis fuentes hermosísimas y de lindísima agua, a trechos puestas por la una calle, y por la otra muchos rosales entretejidos a los pies de los árboles por toda la carrera. Aquí en esta alameda hay un estanque de agua que ayuda mucho a la grande hermosura y recreación de la alameda. A la otra mano derecha del mismo monesterio, saliendo de las casas, hay otra alameda también muy apacible, con dos órdenes de árboles que hacen una calle muy larga hasta salir del camino que llaman de Atocha. Tiene esta alameda sus regueros de agua, y en gran parte se va arrimando por la una parte a unas huertas. Llaman a estas alamedas el Prado de San Hierónimo, donde de invierno al sol, y de verano a gozar de la frescura, es cosa muy de ver, y de mucha recreación la multitud de gente que sale de bizarrísimas damas, de bien dispuestos caballos, y de muchos señores y señoras principales en coches y carrozas. Aquí se goza con gran deleite y gusto de la frescura del viento todas las tardes y noches del estío, y de muchas buenas músicas, sin daños, perjuicios ni deshonestidades, por el buen cuidado y diligencia de los alcaldes de la corte.

He aquí una pintura del Prado de Madrid hecha en el siglo XVI, y consignada en un librote nuevo de puro viejo, que, como varias personas, no tienen otra recomendación que los muchos años que sobre sí cuenta. ¿Qué diría el autor (maestro Pedro de Medina) si levantara la cabeza y fuérale permitido dar ahora un paseo desde la puerta de Recoletos hasta el convento de Atocha? -Diría... ¡qué había de decir! que el mundo se rejuvenece como cabeza de setentona con los específicos del doctor Oñez, y que lo que ayer era blanco, suele aparecer prieto al siguiente día.

Por lo demás, si tales alabanzas prodigaba al Prado, cuando lo desigual e inculto de su inmundo término, lo espeso de sus matorrales, la oscuridad de sus revueltas, el inmenso arroyo que corría por toda su extensión, y demás circunstancias que le afeaban, hacía olvidar tal cual trozo más bello que de trecho en trecho pudiera amenizarle, «¿qué diría, vuelvo a repetir, si le atravesase hoy en toda su extensión de cerca de media legua, marchando siempre por una superficie plana y sólida, diestramente compartida en magníficas calles de árboles, cuyas ramas se entrelazan formando una bóveda encantadora? ¿Qué al contemplar en toda su extensión ocho primorosas fuentes, entre ellas la de la Alcachofa, Neptuno, Apolo y Cibeles, cuya excelente ejecución honra la memoria de los artistas españoles? ¿Qué del lindísimo Jardín Botánico, de la elegante perspectiva del Museo, del gracioso peristilo de la Real Platería, de las magníficas calles que desembocan en el paseo, y de tantos objetos, en fin, como constituyen su actual hermosura?»

Verdad es que en aquellos siglos de valor y de galantería el amor embellecía, como en éstos, los sitios más ásperos y escabrosos, pues aunque el festivo Lope de Vega, en un momento de mal humor, se dejó decir:

| «Los prados en que pasean | |||

| Son y serán celebrados; | |||

| Bien hacéis en hacer prados, | |||

| Pues hay hiel, para quien sean» |

el mismo Tirso de Molina, Calderón, Moreto y demás poetas de su tiempo, se esmeraron en encomiarle a porfía con las descripciones más interesantes y románticas. Así que el Prado desde aquel tiempo ha seguido ocupando un lugar privilegiado en las comedias y novelas españolas.

¡Quién no tiene en la memoria aquellas escenas interesantes, aquellas damas tapadas, que a hurtadillas de sus padres y hermanos venían a este sitio al acecho de cuál o cuál galán perdidizo, o bien que se le encontraban allí sin buscarle! ¡Quién no cree ver a éstos tan valientes, tan pundonorosos, tan comedidos con la dama, tan altaneros con el rival! ¡Aquellas criadas malignas y revoltosas, aquellos escuderos socarrones, en fin, que el actor Cubas nos representa tan al vivo en el teatro! Qué es el escuchar en estas ingeniosísimas comedias (únicas historias de las costumbres de su tiempo) aquellos levantados razonamientos, aquellas intrigas galantes, aquella metafísica amorosa, que no sólo estaba en la mente de los autores, pues que el público la aplaudía y ensalzaba como pintura fiel de la sociedad y espejo de sus acciones! ¡Qué gratas memorias no deberían acompañar a este Prado que todos los poetas se apropiaban como suyo! Pero al mismo tiempo, ¡qué de venganzas, qué de intrigas, qué de traiciones no cubrieron también su suelo! Con efecto, su fragosidad, las circunstancias políticas y la inmediación ala corte del Retiro, llegaron a darle en los últimos reinados de la casa de Austria una celebridad casi funesta.

Por fortuna, en el estado actual de nuestras costumbres el Prado sólo ha conservado la parte galante. Las damas, no ya encubiertas, sino ostentando todo el encanto de sus amables atractivos, vienen periódicamente todas las tardes a este delicioso sitio, seguras de hallar en él al galán o galanes, objeto u objetos de sus suspiros; la reunión de la parte más visible del pueblo, y la franqueza que da la costumbre de verse en él, hacen a este paseo la primera tertulia de Madrid.

Figurémonos verle en una de las apacibles tardes del verano, cuando ya pasada la hora de la siesta, regado durante ella, y refrescado además con las exhalaciones de los árboles y las fuentes, empieza a ser el punto de reunión general. Sea en aquel momento en que la multitud, abandonando las calles estrechas del lado de San Fermín, y las de Atocha, las del Jardín Botánico y las del paseo de Recoletos, viene a refluir en e1 gran Salón, centro de todo el Prado. Situémonos para el efecto de la perspectiva en la entrada de dicho Salón por delante de la fuente de Neptuno; a la derecha tendremos la calle destinada a los coches, que corre a lo largo de todo el paseo. Mirarémosla henchida de carruajes de todas formas, de todos tiempos y de todos gustos, que desfilan en vuelta pausadamente, dejando en el medio espacio para los coches de la familia real, a cuyo paso todos paran y saludan con respeto.

Esta parte del paseo tiene un carácter de originalidad peculiar del país y de la época, y que revela la confusa mezcla de nuestras costumbres antiguas con las imitadas de los países extranjeros; v. gr.: Detrás de un elegante tilbury, que Londres o Bruselas produjo, y que rige su mismo dueño desde un elevado asiento, conduciendo pacíficamente al lacayo, sentado una cuarta más abajo, viene arrastrando con dificultad un cajón semi-oval y verdi-negro, a quien el maestro Medina podría muy bien llamar carroza en el siglo XVI, y en el XIX llamamos simón, verdadero anacronismo ambulante. Síguele en pos linda carretela abierta charolada y refulgente, con sendas armaduras en los costados y letras doradas en el pescante; hermosas damas elegantemente ataviadas a la francesa con sombreros y plumas ocupan el centro: el cochero, de gran librea, obliga con pena a los briosos caballos a seguir el paso del furgón que va delante, y dobles lacayos con bellos uniformes, bandas y plumeros, coronan aquella brillante máquina. Inmediato a ella sigue un coche cerrado, conducido por pacientes mulas que duermen al paso, permitiendo también gozar de las dulzuras de Morfeo al cochero, al lacayo y al señor mayor que va dentro; no lejos de él pasa el modesto cabriolé que la bondad marital de un médico dispensó aquella tarde a su esposa; ni falta tampoco almagrado y extraño coche de camino con grandes faroles, y ataviado a la calesera; ni berlina redonda con soberbios caballos andaluces, que comprometen la pública prosopopeya; por último, unos de grado y otros por fuerza, todos se sujetan al carril trazado desde la entrada del paseo por la fuente de Cibeles hasta la puerta de Atocha, y en el mismo, aunque por entre las filas de coches, lucen su gallardía los elegantes jinetes, quiénes solos, quiénes acompañados de damas que ostentan su bizarría dominando un fogoso alazán.

Inmediato a ese paseo, mírase una estrecha calle, que formaría parte del salón principal, sólo interrumpida por la fila de bancos de piedra, si el buen tono no hubiera hecho en ella una división más sensible. Como los carruajes van despacio, y los elegantes que no tienen coche tomarían muy a mal el ser confundidos con la multitud, eligieron este pequeño recinto como el punto más a propósito para conservar cierta correspondencia con la sublime sociedad que se pasea sentada, y aun a despecho del olor ingrato de las mulas y caballos, y del polvo que ellos y los carruajes levantan, todo lo más notable del paseo se extracta aquí: no sin graves apreturas, encontrones, distracciones y contorsiones. Cierran con los bancos este recinto multitud de sillas, ocupadas todas mediante el modesto rédito de ocho maravedís, que es al poco más o menos el valor del capital. La extensión del paseo proporciona la ventaja de volverse a encontrar varias veces durante la tarde, con un período, ni tan corto que fatigue, ni tan largo que enoje o haga olvidar.

¡Qué campo tan fecundo para el observador! Sentado en una silla, cruzados los pies sobre otra, los anteojos sobre la nariz, y el bastón bajo la barba, si se inclina al lado de las fuentes en la parte principal del salón, mira desfilar delante de él la inmensa multitud; por poca que sea su penetración, muy luego descubre las intriguillas amorosas, sorprende las furtivas miradas de las niñas, las sonrisas de inteligencia de los mozos; marca los saludos expresivos; nota en los semblantes de las madres los diversos síntomas de la vanidad, del cariño maternal o del desprecio; tiembla al contemplar la imprudente seguridad del padre, que entretenido por el travieso niño, se distrae con él, mientras que su hermanita acaba de recibir un billete que un apuesto mancebo resbala en su mano; sorprende las expresiones de doble sentido y las que se dicen al paso mirando a otro lado; está en antecedentes respecto al juego de pañuelos y al lenguaje del abanico, y nada, en fin, se escapa a su vista penetrante y escudriñadora.

Si girando sobre su silla (con cuidado por supuesto, para que no se destruya tan débil máquina con notable desmán del caballero contemplativo) vuelve la vista al estrecho y elegante recinto, advierte la misma escena, aunque más mímicamente representada. Mira a los elegantes rigoristas, afectando en su traje, en sus modales y en su habla las costumbres extranjeras; obsérvalos andar tortuosamente y sin dirección fija, ora arrimándose a los coches para ver pasar uno y recibir la grata sonrisa de alguna hermosa dama, ora volviendo rápidamente cerca de los bancos para asistir al paso de otra con quien aparecen en cierta inteligencia; hablar alto, formar corro, acompañar entre sí un momento a éstas, y dejarlas rápidamente para dar media vuelta en sentido inverso siguiendo a otras.

Todas éstas y más mudanzas habían hecho una tarde el caballero Don-Tal y el caballero Don-Cual, sujetos ambos cuya fama se extiende desde la Puerta del Sol hasta la Red de San Luis, desde el Salón del Prado hasta el teatro del Príncipe; miran pasar un elegante landó, corren precipitadamente a situarse en paraje conveniente, mientras que una hermosa joven baja acompañada de un caballero de edad; síguenla de cerca, y entablan en francés el diálogo siguiente:

-Ce mari, mon cher, est un homme bien original... toujours auprès de sa femme.

-Cela t'etonne?... Un chevalier du quinziéme siècle.

-Epoux d'une elégante du dixneuvième.

-Que veux tu, mon cher? ces vieux maris dissent que le coeur ne viellit pas.

-Oui... et leurs petites femmes... hein? (con sonrisa irónica).

-Chut, mon cher, notre homme peut nous entendre.

-Bah! Tu oublies que de son temps n'apprennait en Espagne que notre pauvre langue! Car, j'conviens, nos ayeux etaint des sottes gens!

-Cependant, malgré nos avantages modernes, Madame fait la treulle... Elle ne te regarde pas, mon cher...

-Elle m'adore cependant, car elle rit toujours lors qu'elle, me voit... oui, mon cher, elle rit.

-Bravo, mon cher, bravo; c'est bon signe.

A este punto pasó un quídam del lado de la pareja marital, y habiéndola saludado le cogió el esposo del brazo y siguieron andando; viendo el recién venido que ambos consortes iban riendo, no pudo menos de preguntarles la causa, y el marido con suma cachaza lo dijo en voz alta:

-Amigo, no puede V. figurarse lo que me voy divirtiendo con esos tontos de extranjeros que vienen detrás.

-(Diable, dijo uno de los dos. -Tais toi; replicó el otro.)

-Porque han pasado y repasado mil veces por delante para ver a mi mujer; vuelven, se paran, y hacen, en fin, más mudanzas que los danzantes que suelen ir delante de las procesiones.

-Pero habla V. bajo, que lo van a comprender.

-¡Qué han de comprender! Si no saben el español; nada; impunemente puedo decir que son unos majaderos.

(La esposa en este momento estrechó el brazo de su marido, como temiendo que ellos lo entendiesen.)

-No tengas miedo. ¿Te parece que esos tontos se habían de ocupar en aprender el español? Nada menos que eso. En su tiempo no se aprende tal lengua.

-Es que, replicó el amigo, pudieran ser españoles, y acaso me atrevería a apostarlo, pues en sus modales echo de ver más caricatura que carácter francés.

-¡Cómo es posible que lo sean? ¿No va usted que no entienden lo que digo?

-Cierto, que eso me hace dudar...

(Durante esta conversación, ellos, haciendo los indiferentes, siguieron hablando de cosas generales, siempre en francés, sin darse por notificados del contenido diálogo.)

Cerca ya de anochecer, subieron en su coche los consortes y salieron del Prado. Inmediatamente corrieron casi a escape por la Carrera de San Jerónimo los dos elegantes ambiguos, siguiendo el coche; pero el cochero (a quien sin duda habían descuidado aquella tarde) no les tenía consideración, pues sacudiendo los caballos, obligó a los de a pie a volar y sudar, hasta que convencidos de que con cuatro pies se va más lejos, y que ellos por la bondad del cielo no podían contar más que con dos cada uno, dieron media vuelta y regresaron al Prado, metiéndose por el medio del Salón.

Todo lo observaba yo desde la fuente de Neptuno, y no siéndome indiferente averiguar el final de sus aventuras, seguilos con disimulo, y pude escuchar su conversación. Por supuesto, era en español corriente, y por los nombres que mutuamente se dieron, no pude menos de conocer que eran en un todo originales. Hablaron largo rato de su aventura, rieron estrepitosamente, y después se lamentaron de que por haber paseado del lado de allá habían faltado a la ella con ciertas chicas que les habrían estado esperando del lado acá.

-Ya ves -decía el uno, durante la fuerza de la tarde-, ya conoces que sería muy plebeyo pasear a este lado.

-Es verdad, y aunque acaso nos hubiera traído más cuenta...

-Sí, pero tú debes decirlas que hasta el anochecer no nos esperen.

-Cierto que ya al anochecer es distinto, porque al cabo esta es una intriguilla de tercer orden, y como si dijéramos de entre sol y sombra.

En esto, una viejecilla con dos muchachas frescas y francas apretaron el paso detrás de ellos, y llegando bonitamente a su lado, les insinuaron con mucha suavidad la punta de un alfiler en cada brazo. -¡Ah! Fulanita, Zutanita, ¡son ustedes!- Y desde este punto y hora, una conversación jovial y animada se entabló entre los cinco, mientras subían graciosamente interpolados por la calle de Alcalá. Pasaron (sin entrar) por el elegante café de Solís; dejaron a uno y otro lado los concurridos de la Aduana, los Dos Amigos, La Estrella, Buen Gusto, etc., y dieron fondo en uno de los ángulos del sombrío y emparrado patio del café de Europa, calle del Arenal, donde les dejaremos por ahora para descansar un rato.

(Enero de 1832)2