-59-

La «Real Imprenta de Niños Expósitos», fundada en 1780 por el segundo virrey, Juan José de Vértiz, y que durante muchos años sirvió para publicar los bandos de los gobernadores y virreyes, servía ahora para dar a la luz algunos poemas lírico-panfletarios en los que se loaba y enaltecía el espíritu glorioso de la Revolución de Mayo. Vicente López y Planes, Cayetano Rodríguez, Juan Ramón Rojas, José Antonio Miralla, Esteban de Luca, Crisóstomo Lafinur o Juan Cruz Varela, componen la nómina de estos voceros de la Revolución que preparan el camino a la nueva ciudad que asoma: «La gran capital del Sud».

Al frente de esta generación, Vicente López y Planes es considerado el verdadero «poeta de las nuevas glorias porteñas»80. Como en otras latitudes de la América insurgente, «la literatura desempeña un papel ancilar»81 en la actividad política. Hombre público y hombre de letras, cabeza de una fecunda progenie literaria, la obra de Vicente López y Planes ejemplifica como ninguna la función que desempeña la poesía de este periodo. Como en el ciclo anterior, la importancia de estos «poemas de circunstancia», como los ha llamado Raúl H. Castagnino, exentos -60- por lo general de todo lujo poético82, no radica en su valor literario, sino en «el carácter de portavoz del espíritu patriótico asumido por la poesía»83 en circunstancias tan significativas. Documento ejemplar de este momento es la copla atribuida a López y Planes que figuraba en la base de la primitiva Pirámide de Mayo, erigida por Francisco Cañete en 1811 con motivo del primer aniversario de la Revolución. Nacía definitivamente Buenos Aires para ser cantada por la literatura:

|

Estas muestras de poesía patriótica, recopiladas en 1824 en el famoso repertorio La Lira argentina, representa no sólo la «formación de una conciencia nacional», como advierte Martínez Estrada, sino que el origen de -61- «ese sentimiento patriótico nuevo en toda la historia de la Colonia, hállase en el triunfo de la población porteña, y se reafirma también con cariz acentuadamente metropolitano, amplificándolo, en la Independencia condicional de 1810»85.

De forma paralela, los cielitos de Bartolomé Hidalgo inauguran otra poesía de tono patriótico, más popular y menos panfletaria, que principia además un diálogo entre la ciudad y el campo que va a prolongarse a lo largo de todo el siglo XIX.

Asistimos al nacimiento de la «mitología peculiar» de la nación argentina, forjada, como diría Borges, con su conveniente provisión de agravios y lealtades, de aniversarios y próceres de bronce, de símbolos y demagogias. Símbolo o demagogia, Buenos Aires es el verdadero protagonista del proceso de independencia y del nacimiento incipiente de la identidad nacional argentina86. «La Patria es una nueva musa que influye divinamente»87, -62- escribe fray Cayetano Rogríguez, uno de los principales cantores de la revolución y primer bibliotecario de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Pero conviene no olvidar que en esos años, lejos aún de la unidad geográfica -la emancipación de las provincias unidas del Plata se demora hasta 1816-, la «Patria» a la que alude la repetida máxima de fray Cayetano, era, ante todo, la ciudad de Buenos Aires. En realidad, Buenos Aires, antípoda de la Argirópolis88 utópica de Sarmiento, estaba dando la espalda a las provincias del interior y encaminando sus pasos, en un giro dramático, hacia lo que Martínez Estrada denominó, un siglo más tarde, la decapitada «cabeza de Goliat»:

|

Buenos Aires -metrópolis más que ciudad- existía en la mente de los primeros Adelantados y hallábase en edad madura, con la plenitud de sus formas, cuando por propia iniciativa [...] dio el envión con que se desprendió al mismo tiempo de España y de América89. |

-63-

|

| Rubén Darío. | ||

La imagen de la ciudad liberada, al igual que en los tiempos de la colonia, se alza de forma inmediata como símbolo del nuevo orden político y social alcanzado. La extirpación de los signos urbanos pertenecientes al pasado colonial fue sin duda uno de los instrumentos principales de ese proceso de «desaculturalización»90que engendra la recién adquirida soberanía. En Buenos Aires, el primer acto de ese proceso fue la destrucción de las placas con que Liniers había cambiado en 1808 la nomenclatura de las calles para honrar a los héroes de las invasiones inglesas, españoles en su mayoría91. La plaza Mayor cambió -64- también su nombre por el de plaza de la Victoria (actual plaza de Mayo) como testimonio de los acontecimientos de la Independecia. Y aquel espacio que por años, según cuenta José Antonio Wilde, albergó «las ejecuciones de criminales o de los sentenciados por causas políticas»92, pasó a ser lugar de celebración y festejo, acogiendo desde 1813 las denominadas «fiestas mayas» en loor de la gestas emancipadoras de Mayo.

El mandato de Bernardino Rivadavia (1826-1828) ejemplifica, según Ramón Gutiérrez, ese proceso de «negación histórica». «No son, sin embargo, años de logros edilicios», prosigue Gutiérrez, embarcados como estaban Rivadavia y los suyos en «una apresurada imposición de modelos culturales, que entre otras cosas, suplantaran la tradición arquitectónica criolla»93.

La euforia de la independencia, no obstante, se vive en Buenos Aires, en los años posteriores a la Revolución, unida al recelo y la poca disponibilidad de las Provincias Unidas del interior. Sobre este periodo, el historiador José Luis Romero informa que

-65-|

Buenos Aires pasaba ya de los 55000 habitantes y estaba en permanente contacto con Europa a través de su puerto. Las provincias del interior, en cambio, sólo contaban con unas pocas ciudades importantes y era escasa en ellas esa burguesía que buscaba ilustrarse y prosperar al margen de la fundamental actividad agropecuaria en la que se reclutaban las minorías locales. Un poeta como Varela [Juan Cruz Varela], henchido de entusiasmo progresista, filósofos como Agüero [Julián Segundo de Agüero] o Lafinur [Juan Crisóstomo Lafinur], formados en las corrientes del sensualismo y las ideologías, hallaban ambiente favorable en la pequeña ciudad cosmopolita que comenzaba a abandonar los techos de tejas y veía aparecer las construcciones de dos pisos94. |

La llegada de Rosas al gobierno en 1835 y el triunfo del federalismo reactivó la hegemonía bonaerense, que a través de su puerto canalizaba los principales recursos del país. Por esos años, el dictador recibe en su palacio de Palermo al ilustre naturalista inglés Charles Darwin, quien anota en su Journal de viaje, el 20 de septiembre de 1833, su impresión de la ciudad:

|

La ciudad de Buenos Aires es extensa y, a mi parecer, una de las de trazado más regular del mundo. Sus calles se cortan en ángulo recto, y como guardan las paralelas igual distancia entre sí, los edificios constituyen sólidos -66- cuadrados, de iguales dimensiones, a las que se llama cuadras. Consideradas desde el interior, las mismas casas son cuadrados huecos. Todos sus aposentos dan a un pequeño y agradable patio. Dichas casas tienen generalmente una sola planta con azotea, provista de asientos, que los habitantes frecuentan en verano. La plaza ocupa el centro de la ciudad y a su alrededor están las oficinas públicas, la fortaleza, la catedral, etcétera, y antes de la Revolución, también allí tenían su palacio los virreyes. El conjunto de esas construcciones ofrece un hermoso aspecto aunque ninguna, aisladamente, puede jactarse de su arquitectura95. |

Y en esta curiosa viñeta urbana, la diestra mirada del naturalista vislumbra la imagen de la ciudad pasada, presente y futura en tres trazos de una simpleza ejemplar: azoteas, cuadrados y ángulos. Tres elementos que, como veremos, van a aparecer con insistencia en las manifestaciones urbanas de la literatura rioplatense. Estamos de nuevo ante esa geométrica96 traza urbana que persiste como un andamiaje interno y que va a condicionar inalterable -67- y silenciosamente el derrotero anímico y material de Buenos Aires.

De momento, la ciudad literaria aparece todavía como un simple escenario por el que evolucionan los románticos personajes de José Mármol, Juan María Gutiérrez o Esteban Echeverría.

La Argentina de Rosas reabre, además, el viejo litigio entre la ciudad y el campo. La aparición de la poesía gauchesca engendra una mitificación del paisaje rural argentino cuya verdad perenne tiene su ineludible envés en la fingida imagen de la ciudad cambiante. Por ejemplo, el poeta romántico Carlos Guido y Spano, en una carta dirigida a Estanislao del Campo, frente a la legítima grandeza del paisaje pampeano cantado por el segundo en su famoso poema Fausto, protesta contra esa «Buenos Aires, olvidada de sí misma, envanecida con su lujo europeo, escuchando con avidez los cantares que la recuerdan su juventud y su inocencia perdida»97.

En 1845, sin embargo, Domingo Faustino Sarmiento publicaba en forma de folletín, en el diario El Progreso, su célebre Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico costumbres y hábitos de la República Argentina. En la visión de Sarmiento, las ciudades, frente a la campaña, habían atesorado los libros, las ideas, -68- las leyes, el derecho, la educación, todos los puntos, en suma, que unían al pueblo argentino con los grandes centros del iluminismo europeo. La ciudad, en definitiva, era y debía ser «el centro de la civilización argentina»98. Y a pesar del estanciero Juan Manuel de Rosas, la imagen de la capital permite vislumbrar un futuro de esplendor y de grandeza: «Buenos Aires -presiente Sarmiento- está llamada a ser un día la ciudad más gigantesca de ambas Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien ríos que fluyen a sus pies, reclinada muellemente sobre un intenso territorio y con trece provincias interiores que no conocen otra salida para sus productos, fuera la Babilonia americana si el espíritu de la pampa no hubiese soplado sobre ella»99.

Tras la caída de Rosas, la ciudad inicia su ingreso definitivo en la nómina de las ciudades monumentales, tanto arquitectónica como literariamente. Las obras para la ampliación del puerto supusieron el primer gran cambio fisionómico en la imagen y la vida de la ciudad. El puerto siempre fue uno de los grandes problemas de Buenos Aires, el poco calado de las aguas del Plata impedía un desarrollo portuario equivalente al que ostentaba la ciudad orillas adentro. Sin embargo, tras el plan del ingeniero Eduardo Madero, autorizado en 1882 y llevado a cabo -69- entre 1887 y 1898, el «Puerto Nuevo» quedó convertido en «vértice de la ciudad» y «corazón de la Nación». A partir de entonces, «el puerto ha ido creciendo, en diálogo permanente con la ciudad»100.

La reforma del puerto acogió, además, la llegada de una masiva inmigración europea que, compuesta en su mayor parte por gallegos y genoveses, había embarcado rumbo a las aguas del Plata, perpetuando el viaje de aquellos primeros pobladores, en busca de oportunidades y prosperidad. Llegaba por fin el último eslabón de la heterogénea y atávica existencia del Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX. No en vano, algunos años después, en 1931, Raúl Scalabrini Ortiz engendraba el genuino arquetipo porteño, el hijo verdadero de la urbe, personificado en aquel hombre que está solo y espera; el «Hombre de Corrientes y Esmeralda», «el hijo de nadie», descendiente «de cuatro razas distintas que se anulan mutuamente y sedimentan en él sin prevalecimientos»101. El habitante indefinido de una ciudad que multiplica a cada paso los límites de una imposible definición. «A partir de este momento -insiste también Juan Pinto- la historia queda sustanciada por las fuerzas del pueblo que, con oleadas aluvionales en la capital y estructuración criolla en el interior del país, recibe una nueva corriente -70- creadora. Y es durante este periodo último -1900-1918- cuando se forma la generación del 22. Muchos escritores son hijos de inmigrantes y en algunos casos inmigrantes»102.

El crecimiento de la población porteña en esos años, más acelerado que el edilicio, como destaca Leandro Gutiérrez103, provocó la creación de un tipo de vivienda colectiva, localizado generalmente en los barrios adyacentes al recinto portuario, que acabaría siendo una de las principales señas urbanas de la ciudad: el conventillo.

La década de 1880, que dio nombre a toda una generación, fue tal vez el más acusado periodo de transformación urbanística y arquitectónica de la ciudad. En 1882, el presidente Julio A. Roca había nombrado Intendente de la Capital Federal a Marcelo Torcuato de Alvear. En los siete años que duró su mandato, Alvear trató de dar a Buenos Aires el aspecto de una gran capital, sembrando el germen de un proceso radical de renovación arquitectónica y urbanística que culmina en 1910 para certificar los logros de los primeros cien años de Independencia. Se contrató arquitectos y urbanistas europeos para renovar la fisonomía de la ciudad (el más importante, el francés Joseph Bouvard; también los italianos Juan A. Buschiazzo y Francisco Tamburini), tratando la mayoría de las veces de dotar a residencias, calles, -71- monumentos y jardines de un lejano encanto de París latinoamericano. Vocación europeísta que no pasaría desapercibida para los grandes viajeros de la modernidad: Darío o Santiago Rusiñol, a fines del XIX; Antoine de Saint-Exupéry o Ramón Gómez de la Serna en las febriles primeras décadas del siglo XX.

La imagen de la ciudad se abría decididamente al perspectivismo. Alvear, deslumbrado por la amplitud de los bulevares que el brazo demoledor del barón Haussmann había ideado en el viejo centro de París, ordenó en 1884 derribar furtivamente La Recova y ampliar la Plaza de Mayo. La ciudad completó su orientación panorámica con la apertura de la Avenida de Mayo en 1894, cuya ejecución cercenó de paso uno de los laterales del viejo Cabildo colonial. El trazado de grandes diagonales y amplias avenidas suponía, además, un acto simbólico de superación del pasado, una redención urbanística de aquel remoto «pecado original»104 que encarnaba la rígida estructura del -72- plano colonial, otorgando «a Buenos Aires el aire y la vista del París de Georges Haussmann más que la sensación de estrechez y encerramiento de una ciudad colonial hispánica»105. Sin embargo, el alma de Buenos Aires carecería aún durante algunas décadas de esa figura de poeta urbano, ese promeneur solitaire capaz de mirar y pensar la ciudad, y encontrar en cada rincón la belleza contradictoria de un paisaje renovado, como había hecho Baudelaire en el remozado París del barón Haussmann.

No obstante, la proliferación de semanarios ilustrados, como El Mosquito, Caras y Caretas o Fray Mocho, y la floración del naturalismo zoliano en las novelas de Eugenio Cambaceres (Sin rumbo, 1885), Julián Martel (La Bolsa, 1891), Carlos María Ocantos (Promisión, 1897), Juan Antonio Argerich (Inocentes o culpables, 1884), Lucio Vicente López (La Gran Aldea, 1884) o Francisco Sicardi (Libro extraño, 1894-1902), ayudó a fijar la imagen cambiante del Buenos Aires de entresiglos. Las transformaciones urbanas modifican de manera inevitable los modos de vivir, pensar y sentir la ciudad, y estas obras preparan el camino a un más que notable periodo de reflexión urbana:«La ciudad enorme modifica la voluntad de cada uno», escribe Sicardi al filo del siglo, insinuando el primer soplo de modernidad y anunciando la formación definitiva de una literatura urbana:

-73-|

Buenos Aires es una jaula. La electricidad lleva y trae la palabra y el pensamiento humano; los tranvías, los carros y coches se atropellan en sus calles, chocan y suenan. Un enorme fragor cruza de punta a punta y zumba a lo lejos. Son las notas de la actividad, es el barullo de la colmena. A veces es imposible pasar. Ruedas y lanzas de coches, capotas y gente han hecho una trenza en una bocacalle, y mientras la muchedumbre se aglomera, los vehículos están detenidos atrás en largas y oscuras filas. Se habla un extraño lenguaje, una mezcla de palabras de todos los idiomas. Al fin se mueve la enorme caravana en medio de un pueblo vigoroso, que parece llevar en su sangre los gérmenes sanos de todas las razas. Hay mucho apuro. Cada uno vive por cuatro. La gente muere joven, porque las metamorfosis son violentas. Desde la casa colonial al palacio de la Avenida de Mayo, hay cuatro siglos. Ese camino se ha hecho en treinta años y desde el antiguo muelle hasta los malecones pelásgicos del puerto, la civilización hidráulica se ha entrado victoriosa de un salto en la obra ciclópea, mientras algo como una ráfaga del alma de París, alegra la ciudad populosa. Le han partido la entraña y la Avenida de Mayo es hoy el monumento que sintetiza la hegemonía de nuestra tierra en América. La arquitectura raya en el prodigio y los cambios de esta manifestación de arte, van hundiendo a través de la ciudad las piedras miliarias con que se señalan las etapas sucesivas. Ya no hay ranchos sino en el extremo del suburbio. Sus habitantes han desaparecido. Un enjambre de trabajadores usa cal y ladrillo hace tiempo y hay en las pequeñas casas de dos piezas una muchedumbre laboriosa que trabaja y ahorra. Después se modifica -74- la edificación. Cesan las casas de dos piezas encerradas en su cerco de ladrillo. Hay veredas y salas a la calle, contenidas las paredes en el sólido revoque y más al centro, las casas de alto arrojan en el éter la esbelta figura y alternan a lo lejos con los edificios de un piso para rematar en el macizo de las manzanas que limitan el hondo y estrecho cajón de la calle. Faroles y alambres por todos lados, estrépitos violentos, tableros y toldos, ingentes negocios y una multitud que va y viene apurada, sale, entra y corre entre el rumor de las cornetas o campanas de los tranways106. |

Hubo, en definitiva, una decidida voluntad edilicia, un apremiante afán por construir, por derribar y reconstruir, por engendrar una ciudad nueva. Y hubo, paralelamente, un emergente interés por construir una visión literaria, una idea de ese imparable avance urbano, de ese proyecto ilimitado de ciudad nueva cuyo destino literario iba a dejar el primer albor del siglo XX en manos de un puñado de poetas.

-75-

«¿Quién dice que Buenos Aires no es una Ciudad poética?». El interrogante planteado por Baldomero Fernández Moreno en 1917 preludia una de las principales inquietudes que tratarán de solventar las generaciones literarias venideras. La nueva centuria, problemática y febril, había convertido a la ciudad en símbolo contradictorio de inéditos desasosiegos y renovadas promesas. La modernidad, como explica Marshall Berman, implica la unión del plano material y el plano espiritual, «la íntima unidad del ser moderno y del entorno moderno»107. Sin embargo, en Buenos Aires, que urbanísticamente aspiraba a igualarse en importancia a las grandes capitales europeas, literariamente, estaba todo por hacer.

-76-Desde la publicación en 1896 en Buenos Aires de Prosas profanas, la poesía porteña había seguido repitiendo en sus modulaciones los modos y maneras de un eco lejano de reconocible aliento rubeniano. Un estado pertinaz de «lirastenia», decreta Borges, que tenía amodorrados a los lectores y atenazaba las voces de los verdaderos poetas. Los versos que produce entonces Buenos Aires circulan encerrados en frascos exquisitos sobre las lustrosas mesas de los salones literarios que habían comenzado a florecer en aquel tiempo en la capital rioplatense, y que tienen su máximo exponente en el Ateneo de Buenos Aires, centro de reunión de la clase literaria distinguida: Darío, Ingenieros, Lugones, Payró o el boliviano Jaimes Freyre. La llegada de Rubén y su ilustre galería de raros propició también la aparición de una discreta bohemia de poetas noctámbulos que, capitaneados por el suizo Charles de Soussens y Antonio Monteavaro, ayudaron a forjar la vida literaria de Buenos Aires desde el paraíso artificial de las tabernas y la soledad fraterna de la madrugada porteña.

En aquel momento, Buenos Aires trata de embellecer su imagen para recibir los fastos por el primer centenario de la Revolución de Mayo. Los edificios crecen en número, altura y ornamentación, y la población sobrepasa ya el millón largo de habitantes; se multiplican por todas partes jardines, estatuas y monumentos, y en las grandes avenidas algún aprendiz de automovilista da sus primeros sustos a unos despistados transeúntes de mirada extraviada ante -77- las nuevas fachadas art nouveau; triunfa Aida de Verdi en la inauguración del nuevo Teatro Colón (1908); y el Palacio de Congresos (1906), el Hotel Majestic (1909) y el Plaza Hotel (1909) se disputan piso a piso el cada vez más concurrido techo de Buenos Aires. Lejos del centro, el compadrito y el malevo administran pacientemente el arrabal porteño sin tan siquiera imaginar la gloria que les deparan los nuevos poetas del tango. La imagen de Buenos Aires inicia entonces una progresión adjetival que cuenta entre sus primeras muestras con los asombrados versos del gaucho Martín Oro en las cartas a su esposa Benita Chaparro108.

Estas transformaciones, en opinión de Scalabrini Ortiz, representaron no sólo la irrupción en la ciudad de las primeras señales físicas de modernidad, sino el nacimiento de un nuevo orden ciudadano, promoviendo en la sociedad porteña un desenclaustramiento de las costumbres que la férrea moral decimonónica se había encargado de subyugar:

|

La ciudad reconquistó el río, trazó avenidas en sus veriles, habilitó balnearios en las playas. Las orillas se poblaron de bañistas sin remilgos... El automóvil fue incitación de los excursionistas. Las autoridades abrieron caminos, pavimentaron algunas salidas al campo y se adscribieron -78- a su mantenimiento. El delta se pobló de restaurantes. Los cinematógrafos se multiplicaron por arte de birlibirloque109. |

Literariamente hablando, lo más relevante en lo que iba de siglo había sido la exquisitez silábica desplegada por Leopoldo Lugones en su Lunario sentimental de 1909, abriendo la primera vía hacia la renovación postmodernista; y un año antes, el mismo de La vie unanime de Jules Romains, la publicación de las Misas herejes de Evaristo Carriego, el primer espectador, a decir de Borges, de los barrios pobres de Buenos Aires: «El primero, es decir el descubridor, el inventor»110.

Pero no hay todavía ni en Lugones ni en Carriego verdadera conciencia de urbe. La ciudad se circunscribe, en el caso de Carriego, al claustro barrial que era por aquel entonces el Palermo del patio, del organito y de la aurora: «La calle popular hecha patio -distingue Borges-, es su descripción, la consoladora posesión de lo elemental que les queda a los pobres: la magia servicial de los naipes, el trato humano, el organito con su habanera y su gringo, la espaciada frescura de la entonación, el discutidero eterno sin rumbo, los temas de la carne y la muerte»111. A pesar de -79- la lacrimosa entonación que detecta Borges, los versos de Carriego dejan entrever algunas imágenes urbanas que pasarán a integrar más adelante la efigie poética de Buenos Aires: «la esquina o el patio, de alegres reuniones», las «obscuras calles desiertas», «¡la vida puerca! ¡la vida mala!», pero sobre todo esa conocidísima estrofa que dice:

|

Algunos años después llega también Alfonsina Storni (1892-1938), embarazada y sola, a esa mole gigantesca que empezaba a ser el Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX. En los primeros libros de Alfonsina Storni la ciudad desarrolla, sin embargo, un simple papel circunstancial. No obstante, en El dulce daño (1918) encontramos una de las recreaciones poéticas más angustiadas y certeras de lo que significa Buenos Aires. Se trata del poema «Cuadrados y ángulos», cuyo título encierra ya esa imagen que salta del trazado fundacional hasta el presente, perpetuando un monótono entramado urbano que marca irreparablemente el ánimo de sus habitantes y la mirada de sus poetas:

-80-

|

Es la figura de la enorme ciudad inmóvil que crece inútilmente «reproduciéndose por ángulos»; una ciudad que no cambia, que transmuta su realidad en una versión agigantada de sí misma. Una imagen cuadriculada que parece grabada a fuego sobre la tierra, y que persiste y reaparece una y otra vez en la visión poética de esta moderna gran urbe.

El año de 1915 representa el principio tácito de un fin y el comienzo de un cambio poético que vendría a culminar en la década del veinte con el pletórico florecimiento de los principales movimientos de vanguardia. Ese año se erigía en la calle Florida el primer rascacielos de la ciudad, el llamado Pasaje Güemes, y se publicaba El cencerro de cristal de Ricardo Güiraldes y Las iniciales del misal de Baldomero Fernández Moreno.

-81-Güiraldes, tras un largo periodo de idas y venidas entre los salones parisinos y el retiro provinciano, desembarcaba en la escena literaria bonaerense con un sorprendente libro de poemas que fue ignorado de manera incomprensible por la mayoría del público y la crítica. El cencerro de cristal, que recoge composiciones escritas aquí y allá entre 1911 y 1915, evidencia ya alguno de los síntomas que anuncian la venida del ultraísmo. No olvidemos que Güiraldes, salvando las distancias generacionales, participará activamente en la revista Martín Fierro, principal órgano de propagación de la «nueva sensibilidad» en la Argentina. Destaca en primer lugar la elección formal de la prosa poética como vehículo lírico, que si bien era moneda común en la poesía francesa desde Baudelaire, Rimbaud o Jules Laforgue, en castellano alcanza sus cotas más altas con el furor experimental de la vanguardia114. Por otra parte, se trasluce también una aspiración constante a revelar el hallazgo poético a través de la «metáfora pluriforme e inmensa» («Proa»). De ahí a la metáfora prismática de Borges hay tan sólo un paso.

En segundo lugar, dos de las secciones del poemario, las tituladas «Viaje» y «Ciudadanas», dan cuenta de algunos puntales básicos de la temática vanguardista. Por un lado, la presencia de la ciudad como símbolo aglutinador de la moderna estética. Y, por otro, la experiencia del viaje -82- como signo sustancial de un cosmopolitismo renovado, que revela el mismo irrevocable espíritu de juventud creativa con que iban a embanderar las calles de Buenos Aires las primeras proclamas ultraístas:

|

Así estaban las cosas cuando Baldomero Fernández Moreno publica en la Imprenta de José Tragant su primer libro de poemas: Las iniciales del misal. Tal vez sea esta la primera gran aproximación poética al Buenos Aires de la modernidad, a ese Buenos Aires tentacular que crece contra sí mismo y en cuyo seno conviven a la par lo bello y lo -83- terrible. La dedicatoria del libro es ya suficientemente declarativa:

|

A la ciudad de Buenos Aires, que me vio jugar en sus calles; que sabe de mis agonías y de mis ilusiones; a ella que me vio soñar desde sus altas azoteas, con un lírico gerifalte posado en el puño y una imposible ansia de gloria del espíritu. A ella que me brindó sus calles sin adiós, cuando la muerte golpeó mis puertas116. |

En opinión del crítico Juan Pinto, «en esta dedicatoria está ya la presencia de la ciudad con todas sus nostalgias, sus ensueños y sus amores. En sus libros están presentes las casas modernas, con sus muros altos ametrallados de ventanales, con sus grandes azoteas, con sus letreros luminosos, con sus balcones sin flores, con sus caras grises y silenciosas o sus orgullosos rascacielos. Están las calles con olor a nafta, con ruidos de motores y bocinas, con frenadas de ómnibus y gritos de vendedores; con el vaivén nervioso de sus peatones febricentes de negocios; con sus artesanos, sus obreros, sus mujeres y sus plazas»117.

Baldomero Fernández Moreno inaugura la formación del imaginario poético de esta moderna gran urbe, que estaba lejos de ser «la gran aldea» que reseñara en 1882 Lucio -84- V. López, y andaba ya cerca de albergar ese «mañana» que vislumbrara en 1896 la mirada rubeniana. El irrefrenable progreso urbanístico experimentado en la ciudad en ese tiempo amenazaba con convertir a Buenos Aires en una de esas «ciudades que crecen descontroladamente», como diría la novelista Angélica Gorodischer. Fernández Moreno, sensible a las transformaciones que se ciernen a su alrededor, constata poéticamente ese avance urbano que se desparrama inconsciente e ingenuo sobre la pampa desamparada:

|

Marshall Berman, al estudiar el Baudelaire de El Spleen de París, considera que los mejores poemas parisienses del poeta francés «corresponden al momento histórico preciso en que, bajo la autoridad de Napoleón III y la dirección de Haussmann, la ciudad estaba siendo sistemáticamente demolida y reconstruida. Mientras Baudelaire trabajaba en París, las obras de modernización proseguían a su alrededor, sobre su cabeza y bajo sus pies. Baudelaire se veía no -85- sólo como un espectador, sino también como un participante y protagonista de esta obra en marcha»119.

En Baldomero, gran lector de Baudelaire por otra parte, el proceso de modernización urbana es saludado en un primer momento con un gesto casi de entusiasmo juvenil. En el poema «Corrientes aguas, puras, cristalinas...», por ejemplo, canta Baldomero el «alegre ruido de picos y palas» que los obreros levantan por todo el barrio al cavar las zanjas que han de servir para la instalación del sistema de aguas corrientes. En la última estrofa, el poeta manifiesta su satisfacción ante esta muestra de progreso urbano:

|

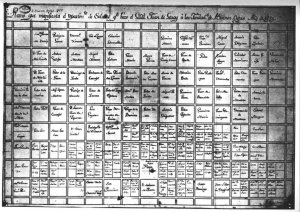

En otro poema, «A la plaza del congreso», se hace más notorio, si cabe, ese sentimiento de renovación y modernización urbana. La ilusión del progreso inflama la imaginación poética más allá incluso de lo que proyecta la imaginación técnica (fig. 3). Tanto es así, que el poeta invoca la colosalización de la ciudad e incluso se imagina mágico artífice de esa monumental renovación que ha de convertir a Buenos Aires en un desafiante andamiaje de rascacielos:

-86-Arturo Eusevi, «Buenos Aires en el 2010», PBT. Semanario Infantil Ilustrado, año 7, núm. 287, 25 de mayo de 1910. Extraído de Margarita Gutman (ed.), Buenos Aires 1910: Memoria del porvenir, Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Consejo del Plan Urbano Ambiental, 1999

Fig. 3

-87-

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En otros poemas, Baldomero lamenta, sin embargo, que esa modernización de la ciudad se lleve a cabo a costa de edificios que forman parte de la memoria urbana de los ciudadanos. El poema «Elegía al viejo Nacional Central» establece ese tono de queja por la obsesiva y arraigada extirpación del pasado colonial bonaerense:

-88-

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Al citado poema le sigue otro en Ciudad, una de las más célebres composiciones de Fernández Moreno, el poema «Setenta balcones y ninguna flor». Es tal vez una de las composiciones donde mejor se observa el lugar que ocupa la ciudad dentro de la escritura, y donde comienza a vislumbrarse una búsqueda insistente de la esencia poética de la urbe. A decir de César Fernández Moreno, «ese surtidor de poesía sale de la misma entraña de la ciudad, es la vida de la ciudad, su voz misma que irrumpe en la del cantor»123:

-89-

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pero el transfondo referencial, la evidencia física, subyace siempre bajo la formulación metafísica. Este poema precisamente, como ha visto Roberto Ledesma, «fue, tal vez, la primera señal poética de una nueva edad. La ciudad que se había extendido a lo largo y a lo ancho, crece también en alto y, de centro populoso que ya era, se transforma con rapidez en millonaria en almas, entra en la fiebre -90- de la técnica, de la mecanización, del cemento y del estilo que el cemento lleva consigo, el rascacielo»125.

Ante el desproporcionado crecimiento de la urbe, los ojos del poeta se deslizan hacia los humildes retazos de belleza que la gran ciudad arrincona. Surge así esa «vía del tren abandonada» donde el poeta pasea su pereza entre «un efluvio de miel de madreselvas / y un áspero aromar de margaritas»126. Pero sobre todo la belleza deshabitada y breve que tiene ese rincón de su ciudad junto a un montón de basuras:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pero conviene recuperar esa conciencia identificatoria entre el individuo y la urbe. Como ya vimos en el caso de Alfonsina Storni, la vieja traza colonial revierte en el presente y determina la equivalencia entre ciudad y poeta («¡Tengo el cerebro cuadriculado / como tus calles oh Buenos Aires! / En mi cerebro no hay callejuelas, / el sol alumbra, circula el aire»)128, uniendo en un sólo ente al objeto poético y al sujeto lírico. Pero el poeta va más allá en ese proceso de identificación, convirtiendo la ciudad, no ya en materia poética, sino en verdadera substancia, fundamento principal del propio discurso lírico. En este aspecto, el poema «Compenetración» es el ejemplo por antonomasia de esa dialéctica que se establece entre la expresión poética y el espacio urbano de la ciudad emergente:

|

||||||||||||||||||||

La calle que traza el verso de Baldomero Fernández Moreno se articula, a la vez, como espacio para la poesía y espacio para la vida, lugar donde, en análoga dicotomía, se manifiesta la dicha («mi juventud eterna por las calles se lanza»)130 y la amargura del poeta («¿quién va a escuchar mi voz, si hay tanto ruido?»)131. Se proyecta un tránsito en el que la calle comienza siendo un motivo inspirador y acaba siendo un desfiladero absurdo de cemento, «la calle arrugada y afónica» que llega hasta el balcón de su casa en la calle «Rivadavia al 700»132. Caminar y poetizar es todo uno, así lo expresa en el poema titulado «Por las calles» con que se inicia la sección «En la ciudad» de Las iniciales del Misal:

|

-93-

Una muestra semejante aparece en el poema «Madre, no me digas...», con el que principia Ciudad. Allí, el poeta se siente atraído por la calle de forma ineludible y siente un fuerte apremio por acudir a su encuentro. Es la calle que incita, que llama, que calma el espíritu y colma el verso:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Van a ser precisamente las calles de Buenos Aires el lugar donde Fernández Moreno comienza a intuir esa poesía de la urbe, esa realidad lírica de la que sólo los poetas pueden dar cuenta. El poeta recorre la ciudad tratando de distinguir los signos misteriosos de esa escondida e intrínseca poética urbana. El poema «Callejuela (Rauch)»135, es buen exponente de esta idea:

|

Uno de los rasgos principales que separan el lenguaje poético del habla cotidiana es el especial tratamiento que el primero otorga al ritmo verbal. La interrupción, la variación de ese ritmo sería, en buena medida, el distintivo fundamental de la modulación poética. La monotonía produce pánico y locura, ha escrito Ángel Herrero, el -95- ritmo, al contrario, «sería así una suerte de medida (o comedida) variación que, como un veneno dosificado, cura de la fatalidad provocada por la falta de medida, por la continuidad insoportable»137. De esta manera, la callejuela quebrada donde respira el «espíritu cansado» del poeta, la imperfección dentro de la linealidad porteña, surge de entre la red de calles perfectamente delineadas, tiradas a cordel, como una variación, como una interrupción de la norma (precisión, regularidad, geometría), otorgando a la ciudad un cierto sentimiento rítmico. La calle, exteriormente, es una callejuela humilde, sin embargo, en su interior, en su esencia, como contrapunto del resto de calles, rectas, paralelas, regulares -y ya que regular significa también mediocre-, alberga el alma verdadera de la urbe: es la ciudad como poema, donde los versos no son sino los surcos de sus calles. Callejuela que la ciudad muestra como recurso de su propia expresión poética, como un silencio inesperado en el centro de una estrofa. Ya en Antonio Machado, a quien leyó profusamente Baldomero, encontramos el verso representado metafóricamente en aquellas «pardas sementeras» donde el poeta («el sembrador») «va echando la semilla en los surcos de la tierra»138. En Fernández Moreno, el motivo, que es muy similar, -96- está totalmente urbanizado y da cuenta del trayecto que la poesía hispana realiza en el primer cuarto del siglo XX, de ese cambio de sensibilidad que conduce del modernismo a las vanguardias.

Encontramos una formulación similar, veinticuatro años después, en el poema titulado «A una casa fuera de línea». Demuestra de nuevo el poeta una especial sensibilidad hacia los elementos cuya desarmonía supone una alteración del patrón, una transgresión de un determinado canon estético. En este caso se trata de la singularidad de una casa cuya fachada está ligeramente retrasada sobre la calzada respecto a las fachadas del resto de casas. La poesía no se construye sobre normas sino sobre excepciones y el verdadero placer estético se nos da a través de lo imperfecto, parece querer decirnos el poeta. En esta composición, la casa cumple, por tanto, su función poética interrumpiendo la línea horizontal que las fachadas dibujan a lo largo de la calle; ésa es la peculiaridad que otorga a esta casa humilde, como aquella callejuela, una belleza rara, a la vez anómala y genial, que va componiendo la poética de la ciudad:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Y qué podía hacer un poeta en aquel Buenos Aires sino tratar de hallar esas señas literarias, poéticas, que la ciudad contiene en su propia esencia; tratar de responder, en suma, a aquella pregunta a la que hacíamos referencia al principio de este apartado: «¿quién dice que Buenos Aires no es una ciudad poética?».

El libro Ciudad -admite Fernández Moreno- «empieza, realmente, en la parte titulada: "En la ciudad", de mi primera colección de versos, Las iniciales del Misal. Y no termina con la última composición; se seguirá escribiendo mientras el Poeta viva en su Ciudad». El libro se abre con una declaración de ciudadanía, en portada, tomada de Jules Romains, «Je suis un habitant de ma ville», de «L'heure suprême d'être» en su La vie unanime (1909). Atravesado por un espíritu épico, Romains había tratado de captar todas las presencias invisibles, todos los movimientos secretos, todos los acontecimientos -luchas y conquistas, angustias y derrotas, apariciones, milagros- interiores y exteriores que provienen de las cosas o directamente del alma. En suma, concretar lo «intangible» ya -98- sea a través de «la visión mitológica de una ciudad, de una multitud, de un cortejo, de una fábrica, grandes seres fabulosos que viven una vida elemental»140. Esa concreción de lo intangible también parece haberla plasmado en sus libros ese «hermano de los seres y las cosas» que fue Baldomero Fernández Moreno quien, en opinión de Jorge Luis Borges, no se limita únicamente a cantar a la ciudad de Buenos Aires, sino que lo hace desde la sensibilidad de Buenos Aires, y ahí reside su importancia141.

En resumen, en sus poemas encontramos las calles apartadas y las grandes avenidas, los ómnibus, los tranvías que huyen calle abajo, el abigarrado colectivo. Está el nuevo Buenos Aires y el «barrio característico» donde aún resucita la vieja aldea; el caminar solitario; las fachadas grises de cemento y de piedra; la calle humilde que ruboriza un naranjo en una casa con jardín. Y están, claro, la calle Florida, Rivadavia, la plaza del Congreso, los barrios de Liniers, Floresta y Flores, el Once y Palermo con su río Maldonado, arroyuelo miserable que no nace, que se muere en todas partes; y está el puerto, la plaza San Martín, el parque Lezica y la avenida La Plata. Y está, en fin, Buenos Aires, entero, ese Buenos Aires que resume el universo:

-99-

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

César Fernández Moreno, en el amplio estudio que dedica a la figura poética de su padre, incide en el hecho de que el sencillismo fue un movimiento que por su ubicación temporal y estética «puede llamarse postmodernista tanto como prevanguardista»143. Esa condición entreverada colocaba inevitablemente a Baldomero en el ojo de mira de las nuevas generaciones literarias argentinas, como trataremos de ver en las líneas que siguen.

Obviamente Fernández Moreno no fue un profeta de las nuevas ideas estéticas, como sí lo fue Huidobro, al que tal vez pudo escuchar en una célebre conferencia dictada -101- en Buenos Aires el primero de julio de 1916. Quienes sí asistieron aquella mañana de julio a los salones del Ateneo Hispano-Americano fueron Leopoldo Lugones y José Ingenieros, que tuvieron que escuchar con gesto severo a un muchacho de veintitrés años que venía a revelarles que el poeta en realidad debía ser «un pequeño Dios»144. Versado o profano en todo aquello que anunciaba el joven creador chileno, el magisterio de Baldomero respecto a las generaciones literarias inmediatas hay que buscarlo, como advierte su hijo César, en la poesía y no tanto en la teoría.

Hasta 1915, recuerda también César Fernández Moreno, la vida literaria del poeta había sido nula. La monótona existencia de médico rural en un apartada población de la provincia de Buenos Aires, le mantenía al margen de las últimas novedades literarias y artísticas. La publicación ese año de Las iniciales de Misal, iba a introducir definitivamente a Baldomero en el ambiente literario de la capital. Su individualismo no le impidió, sin embargo, asistir a las principales tertulias literarias de la ciudad como la del viejo café Tortoni o la del Richmond de Florida. En otra de ellas, la del París Hotel, conoció a un joven poeta, de nombre Oliverio, y de sonoro apellido Girondo, que -102- aunque no había publicado todavía ningún libro de poemas ya había hecho sus pinitos en el teatro y en las páginas de la revista Caras y Caretas145. Precisamente Oliverio, a decir de Baldomero, fue de los primeros en comprenderle y alentarle.

Establecer un vínculo poético entre Fernández Moreno y Girondo, tal vez éste el primero y más convencidamente vanguardista de su generación, casi podría dejar zanjada de inicio la cuestión de si Fernández Moreno puede ostentar con propiedad el título de precursor de la vanguardia en Buenos Aires. En todo caso, esto no es importante. Sólo cinco años separaban a uno de otro poeta, sin embargo mientras Baldomero veía escaparse los días en diversas poblaciones del interior, Oliverio asistía en persona a «las convulsiones de los ismos»146en las principales capitales europeas. En verdad, sus experiencias no podían ser más distintas, aunque la intuición lectora de ambos les había encaminado inevitablemente hacia los modernos poetas franceses: Baudelaire y Verlaine, en Fernández Moreno; Apollinaire y Rimbaud, en el caso de Girondo.

La profesora Trinidad Barrera, en su estudio sobre Fernández Moreno, apunta anecdóticamente la proximidad -103- existente entre uno y otro poeta en su acercamiento a la ciudad como motivo poético: «El amor a la calle, por la calle misma, se amplía a lo que se ve, al espectáculo visual que se ofrece, a los interiores que visita en su callejeo o a esos omnipresentes tranvías en sus calles, cita obligada de buen número de poemas, cuando no tema poético en sí mismo. Pareciera preludiar el consejo que cinco años después arrojara Girondo: "poemas para ser leídos en el tranvía"»147. No obstante, aparte del «mobiliario» urbano que comparten sus primeros libros de poemas, la verdadera relación entre Girondo y Fernández Moreno hay que buscarla, aunque pueda parecer paradójico, en la actitud con la que ambos poetas se acercan a la materia lírica.

En 1925 Ortega y Gasset dotaba al arte de vanguardia de una particular «unidad conceptual» en virtud de su célebre interpretación de un arte «deshumanizado», concepto al que invoca César Fernández Moreno para defender la condición «prevanguardista» de su padre. Ortega, argumenta el crítico, distinguía, por así decirlo, dos vehículos de deshumanización: por un lado, una vía «hiperartística» -«el álgebra superior de las metáforas», proclama Ortega-; y, por otro lado, una vía «hipervital» que consistiría en invertir la jerarquía de las cosas y hacer aparecer en primer plano «los mínimos sucesos de la -103- vida», y que es, asegura César, «la que mejor se aviene con la poesía de Fernández Moreno»148. Es la «lírica del objeto» que tiene antecedentes en el 98 español (Azorín) y en el Einfühlung del expresionismo alemán, y que encuentra en la vanguardia sus más importantes cultores a través de Gómez de la Serna y del surrealismo de Breton. Baste releer alguno de los poemas ya citados para advertir esta característica.

De manera coincidente, como habíamos advertido en un trabajo anterior149, no son ajenas algunas de estas consideraciones al sistema poético de Oliverio Girondo. Desde sus Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922), Girondo había exhibido, desde luego, una descarada rebeldía hacia la poesía y sus formas y motivos -«el arma lírica se revuelve contra las cosas naturales y las vulnera y asesina», había dicho Ortega150-. No obstante, la poesía de Girondo revela también esa realidad que la mirada no frecuenta en demasía, y que hace emerger el alma de las cosas de los ángulos ocultos de la vida, de la oscuridad, del silencio:

-105-|

A veces se piensa, al dar la vuelta la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurracarse en los rincones. Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, tienen un algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes, como un gato o como un ladrón. Noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo de que las casas se despierten de pronto y nos vean pasar, y en las que el único consuelo es la seguridad de que nuestra cama nos espera, con las velas tendidas hacia un país mejor151. |

La relación entre Oliverio Girondo y Baldomero Fernández Moreno, aunque participa como hemos visto de un notorio esquema teórico, refleja, principalmente -a pesar de las lógicas diferencias en el tono- el espíritu y la mirada de dos poetas resueltos a encontrar la poesía interior de la vida cotidiana.

El vínculo entre Fernández Moreno y Borges es más singular si cabe. Borges había llegado a Buenos Aires en marzo de 1921, y lo había hecho deseoso de proclamar las virtudes de la nueva estética y las carencias de las pretéritas escuelas literarias. Es la época en la que aún confía Borges -106- en proclamas y manifiestos y en el impulso creativo de las manifestaciones juveniles. En agosto de 1921, arremete el joven poeta contra los «los lamentables "sencillistas"» y el «aguachirlismo rimado» que practican152. Y en diciembre de ese mismo año, vuelve el joven Borges sobre la obra de Fernández Moreno considerándola falta de «verdaderas intuiciones, en cuyo reemplazo campea un confesionalismo anecdótico y gesticulante o una reedificación trabajosa de estados de alma pretéritos»153. Sin embargo, Fernández Moreno, al que entonces ni siquiera tuvo en cuenta Borges al ser encuestado por Nosotros sobre las nuevas y viejas generaciones literarias argentinas154, habría de colmar más tarde la particular galería de homenajes que brindaría Borges en sus largos años de revelaciones y cegueras. En 1925 Borges ha publicado ya dos exitosos libros de poemas y se deja traslucir un ligero atemperamiento en sus escritos teóricos y en la «impertinente gravedad» de sus juicios. La ciudad, Buenos Aires, se encuentra en ese momento cimentada en el seno de su percepción poética, a ella dedica en 1926 El tamaño de mi esperanza y un pequeño compendio titulado «La presencia de Buenos Aires en la poesía». En las páginas de este último, el libro -107- Ciudad de Baldomero es inesperadamente celebrado por Borges con una exuberancia tal de calificativos que raya casi en lo hiperbólico:

|

El diez y siete, Fernández Moreno publicó Ciudad: íntegra posesión de la urbe, total presencia de Buenos Aires en la poesía. Un Buenos Aires padecido y sentido vive en sus lacónicos versos, un Buenos Aires que le pesa al poeta con incausabilidad derecha de rumbos, un Buenos Aires en que hasta el cielo está amanzanado. Su visión no está vinculada a lo tradicional como la de Carriego: es realidad de vida, hecha directamente realidad de arte. Su libro es íntegra conquista. Es libro desganado, varonil, orgulloso, tal vez perfecto155. |

Realmente, no había tenido Borges que aventurarse mucho en la realidad literaria de su ciudad para encontrarse frente a frente con la poesía de Baldomero Fernández Moreno. Baldomero se había entregado a la callada soledad de la madrugada porteña, mientras Borges teñía de atardeceres la escrupulosa intimidad de los patios; para uno, la calle mojada del centro irrumpe en su retirado escritorio de poeta; para el otro, el arrabal poblado de obsesiones y mitologías emerge de la lejana memoria de la biblioteca paterna. Son ciudades en cierto modo distantes, pero unidas por una serena hermandad de sentimiento: la de hallar ese regusto de poesía -108- que deja Buenos Aires, porque su realidad es también «realidad de poesía»:

|

Buenos Aires es una ciudad en cierto modo secreta, invisible; podemos compartirla, pero no podemos comunicarla a los otros. Y Fernández Moreno, con una delicadeza que podríamos llamar oriental, ha dado ese sentimiento de Buenos Aires156. |

En el caso de los escritores designados «realistas» o «socialistas», englobados en el llamado grupo de Boedo, sí existe desde un primer momento un reconocimiento expreso respecto al magisterio poético de Fernández Moreno. Este grupo guardó siempre hacia el poeta, asegura César Fernández Moreno, «un respeto casi discipular»: «Nicolás Olivari, al preguntársele en la encuesta de 1923 -la misma en que Borges le omitía- cuáles eran los tres o cuatro poetas nuestros mayores de treinta años que más respetaba, respondió: "Fernández Moreno, Fernández Moreno, Fernández Moreno...". De Gustavo Riccio, se conserva en el archivo de Fernández Moreno un cuaderno manuscrito donde el autor de Un poeta en la ciudad copiaba de su puño y letra, a modo de antología y aprendizaje, los poemas del de Ciudad»157.

-109-Por otro lado, Trinidad Barrera aprecia una doble vertiente en cuanto al tratamiento de los motivos urbanos dentro de la temática de su obra, que resultan interesantes a este respecto: «dos tipos de transformaciones quedan reflejadas en sus versos, las que afectan al centro y las que afectan a la periferia, ya sea Floresta -barrio donde vivió Fernández Moreno-, Boedo o Villa Urquiza. Las primeras son más llamativas y se mueven más por el impacto del lujo y la modernidad; en las segundas, sus cambios están en consonancia con el nivel social de sus habitantes: alcantarillado, luz, edificaciones baratas y apresuradas»158. Esa ciudad que reflejan las segundas, como seguidamente veremos, será el eje principal de la poética urbana desplegada por los poetas del entorno boedista.

-[110]- -111-

| ...hay que poner en orden al mundo, ponerlo en orden sobre los escombros, como ya se hizo una vez, cuando las catedrales eran blancas, sobre los escombros de la Antigüedad. |

| Le Corbusier. | ||

«En algunas ocasiones, el Arte hace que una ciudad no se convierta en escombros». No es casual que esta declaración de acusado tono romántico forme parte de un confuso manifiesto futurista aparecido en Buenos Aires a principios de 1920159. Aquella ciudad a la que Le Corbusier y Marinetti no acababan de llegar, que esperaba con impaciencia el verdadero «advenimiento de lo nuevo», se debatía -112- en las primeras décadas del siglo XX entre la tradición y la renovación, entre la «autodestrucción innovadora» y la pervivencia inexpugnable de los signos del pasado.

Todo era porvenir en el Buenos Aires de aquel tiempo, todo crecía y se multiplicaba de manera desmesurada en aquella ciudad tocada por la mano de una economía en franco desarrollo. La entrada en nuevos tiempos exigía también nuevas invenciones y nuevas formas de expresión, lo concluido debía ceder ante lo nuevo, sobre las viejas catedrales, negras, sucias, viejas, debían alzarse las blancas catedrales, «completamente blancas, deslumbrantes, jóvenes»160. Pero el signo definidor del ambiente cultural porteño anterior a las vanguardias era un estado permanente de parálisis, una «ataxia locomotriz», como diría Girondo, a la que habían llegado a la vez el público, la crítica y los propios artistas.

No obstante, el impulso renovador de las vanguardias artístico-literarias es reflejo, como aclara Nelson Osorio, de un complejo sistema de cambios políticos y sociales en la situación histórica global y de un creciente sentimiento de «oposición oligárquica», que tiene su máximo exponente en el arduo proceso de Reforma Universitaria en América Latina iniciado con la revuelta de Córdoba en 1918161.

-113-En el marco de las artes y las letras, la posibilidad de avance permanecía maniatada por esa actitud inmovilista que define a la oligarquía intelectual de los grandes núcleos urbanos. Oliverio Girondo incide en esa incapacidad asimilativa que evidencian los círculos literarios y artísticos en el Buenos Aires de aquellos años:

|

Por increíble que parezca, los eternos figurones gaseosos persisten en una retórica caduca y en un academicismo avant la lettre, a la par que el pésimo «buen gusto» de algunos espíritus marmóreos continúa frecuentando una estética refrigerada o un cierto dandismo tropical. No sólo las casaderas libélulas de Flores son víctima de la sensiblería más cursi y edulcorada. El peor Rubén, el de las marquesas liliales y otros pajarracos «de parterre», fomenta el ripio lacrimal y el decorativismo de pacotilla. Cuando no se busca en la pintura la más infiel fidelidad fotográfica, se le exige alguna anécdota declamatoria o sentimental. Ante un cuadro, ante una estatua, tanto la crítica como el público se equivocan, invariablemente, hasta cuando tienen razón. Salvo rarísimas excepciones se ignora la producción contemporánea con la misma prolijidad con que se desconoce la del pasado162. |

Es un error, por otro lado, como advierte también Nelson Osorio, considerar el vanguardismo latinoamericano -114- como un simple «epifenómeno de la vanguardia europea»163, olvidando que, desde los tiempos de la independencia política, un nutrido grupo de intelectuales americanos había resuelto, según palabras de Ángel Rama, «desentrañar la especificidad de sus patrias libres y fundar la autonomía literaria del continente hispánico, separándolo y distinguiéndolo de la fuente europea»164. La polémica mantenida al final de la década del veinte entre La Gaceta Literaria y la revista Martín Fierro acerca de un pretendido meridiano intelectual de Hispanoamérica, certifica la permanente vigencia de esta circunstancia en el proceso de formación de una identidad cultural argentina.

Algunos testimonios de la época, como el de Alberto Pinetta, insisten también en ese principio de autonomía, premisa ineludible para entrar a valorar en su justa medida los aportes de cualquier movimiento o generación artístico-literaria: «no por mero afán de imitar, no por solidaridad con la corriente moderna patentada en Europa, no por un falso impulso de juventud, carente de sentido, sino por una ineludible conciencia de tiempo y paisaje, por una indestructible y poderosa inclinación de vivir de acuerdo a la figura nueva y tentadora del presente, distinta a la del ayer cercano»165.

-115-Por otra parte, en un principio la vanguardia porteña parece mantener todavía una cierta moderación en cuanto a las posibilidades renovadoras de los distintos movimientos de avanzada. Así se desprende de unas palabras de Evar Méndez, uno de los principales impulsores de las nuevas corrientes literarias en Buenos Aires:

|

Las audacias de nuestros poetas nuevos -y esto no es en desmedro de ellos- no van demasiado lejos en cuanto a forma, a escritura: nada de anarquismo, confusión, nihilismo. Aquí no se hacen caligramas, no tienen mayor fortuna los poemas en varios planos o para varias voces (también aquí ensayados), ni seduce ninguna construcción poético-tipográfica, tan abundantes en todas partes y de suceso conocido desde remotas épocas de la literatura y su graficismo, cosa sin ninguna importancia, por lo demás. Tampoco las audacias de pensamiento y expresión de nuestros poetas nuevos rebalsan un nivel excesivo. Hay entre los nuestros un feliz sentido de la medida y el equilibrio. Ninguna locura, ninguna desmedida fantasía, nada de dadaísmo o antiliteratura disolvente, ni siquiera dejar hablar al subconsciente: aun no ha hecho camino el suprarealismo aquí166. |

Obviamente, Evar Méndez se refiere aquí al derrotero particular de la vanguardia poética, aunque sus apreciaciones pueden hacerse extensibles al resto de las artes, a las -116- que los distintos «ismos» habían dotado en Europa de un cierto espíritu unitario, pero que seguían orbitando en Buenos Aires en círculos de hermética indefinición.

Yendo a la poesía, que es lo que aquí nos ocupa, convenimos con Evar Méndez en que la novedad, en un primer momento, se manifestó de manera predominante «en el tono, el acento, el matiz de expresión...; en los temas y en la manera de tratarlos, inéditos o poco usuales aquéllos, sobria y sencilla, despojada, ésta»167. Y en esta tesitura sobreviene la imagen de la ciudad, la imagen de Buenos Aires, para evidenciar las posibilidades y la necesidad de esos nuevos ángulos con que el artista comienza a enfrentarse a la obra de arte. El símil, la metáfora urbana, es la más socorrida por teóricos y críticos para caracterizar esa necesidad de renovación y evolución poética que evidenciaba la lírica argentina:

Recordar la obra de los constructores de belleza que edifican actualmente la ciudad del arte de mañana -y digo mañana porque la concepción estética de hoy tiene por frente lo ilimitado- balanceando el pasado y el presente, es alejarse conscientemente del espectáculo que levantan como fetiche los tradicionalistas, guardianes celosos de lo viejo168.

La directriz urbana parece seguir marcando el destino literario de Buenos Aires. El mismo año en que Baldomero Fernández Moreno publicaba Ciudad (1917), aparecía La ciudad libre de Mario Bravo. En sus páginas, el poeta y ensayista precisaba: «Tenemos una ciudad seccionada en dos partes: la ciudad del norte y la ciudad del sur; la ciudad de los barrios ricos y la de los barrios pobres; las calles bien iluminadas y las calles sin luz; [...] barrios ocupados por extensos latifundios inhabitados, y barrios donde la población debe aglomerarse en casuchas miserables y en conventillos horribles»169. De manera coincidente, la nueva generación de literatos, la llamada generación del 22, se fracciona en dos tendencias que se ajustan puntualmente a esa escisión física que determina la imagen anímica de la urbe. Y esas dos ciudades, contrapuestas e inseparables, quedan delimitadas entre esas dos calles de Buenos Aires que son Florida y Boedo:

|

Las dos calles que dieron nombre a uno y otro movimiento, no son meros simbolismos. Florida era el centro de Buenos Aires, la vía de las grandes tiendas, la del lujo exquisito, la cantada por Darío con profusión de oros y palabras bellas, la calle donde está el Jockey Club y donde una clase social -y sus acólitos- exhibía su cotidiano ocio. (Ya también esto ha desaparecido en este perpetuo transformarse de Buenos Aires). Boedo era el suburbio chato y gris, calle de boliches, de cafetines y teatrejos, refugio del -118- dominical cansancio obrero, calle que nunca tuvo un poeta suntuoso que la cantara, calle cosmopolita, ruidosa, de fotbaliers, guaranga, amenazante...170. |

El 25 de julio de 1924, Roberto Mariani abría las hostilidades entre Boedo y Florida con la publicación, en el séptimo número de la revista Martín Fierro, de una carta reprobatoria en la que apuntaba abiertamente contra la indefinición y la falta de carácter de la revista: «falta calor en el entusiasmo, y falta ímpetu en el combate, y falta rebeldía en la conducta. Seamos justos: sobra gracia, sobra ingenio, y es excesiva la imaginación»171. Había dado su primer paso una de las querellas literarias más singulares y prolíficas de la reciente historia literaria argentina, que llega hasta nuestros días a través de una larga retahíla de burlas, reproches, debates póstumos e innumerables exhumaciones críticas.

Las designaciones de Boedo y Florida no aparecen por ningún lado en el texto de Mariani. Lo que sí encontramos es una precisa disección del «campo intelectual» bonaerense en tres grupos de marcada disensión ideológica: -119- mientras «la extrema derecha literaria» tiene sus tribunas habituales en los diarios La Nación y El Hogar, y el centro -«ni conservador ni revolucionario, pero más estático que dinámico»-, se expresa eficazmente a través de Martín Fierro; «los que estamos en la extrema izquierda revolucionaria y agresiva, no tenemos dónde volcar nuestra indignación, no tenemos dónde derramar nuestra dulzura, no tenemos dónde gritar nuestro evangélico afán de justicia humana»172. Precisamente, esa sutileza con que Mariani alude a la orfandad de los escritores de izquierda respecto a un ya consolidado circuito editorial y la consiguiente innacesibilidad al mercado de lectores, representa para algunos críticos el elemento nuclear de la polémica.

En el número siguiente de la revista (agosto-septiembre), la dirección de Martín Fierro responde enérgicamente a las críticas de Mariani, convencida, suponemos, de que no hay peor defensa que un débil ataque. El texto acusa a Mariani y a «sus jóvenes discípulos» de estar fomentando una «sub-literatura» sustentada en «la consabida anécdota de conventillo, ya clásica, relatada en una jerga abominablemente ramplona, plagada de italianismos», y creada con el único objeto «de satisfacer los bajos gustos de un público semianalfabeto», incidiendo, además, de forma hiriente sobre el pretendido «afán de lucro» y «los fines exclusivamente comerciales de los famosos "realistas" italo-criollos». La revista, por otro lado, se reafirma en el -120- programa, exclusivamente artístico, que trazan los límites impuestos por el «Manifiesto» de Girondo, denunciando además la «paradoja tan frecuente en los revolucionarios sociales, de ser conservadores en materia de arte». Hay, en efecto, resume el texto, «diferencias insalvables»173.

Sin embargo, lo que fundamenta la denuncia de Mariani, como también advirtió María Inés Cárdenas de Monner Sans174, es a buen seguro la evidente disparidad conceptual entre el «Manifiesto» y el texto que bajo el título de «La Vuelta de Martín Fierro»175 anunciaba en el primer número la reedición de la revista de 1919. La dirección aseguraba allí mantener el espíritu de la etapa anterior y «aunque los tiempos no son, exterior y aparentemente, los mismos, hacemos nuestro el antiguo programa». Se habla de «transformación social», de «lucha de clases», valores y conceptos que brillan por su ausencia en la refundación estrictamente artística que supone el manifiesto redactado por Girondo. A pesar de todo, de la inaclarada contradicción programática, del acento excesivamente agresivo del alegato «martinfierrista», Mariani decide olvidarse del -121- asunto y dejar zanjada aquella «frívola polémica»176. Pero ya estaba encendida la mecha de la discordia.

En no pocas ocasiones la rivalidad se redujo a un intercambio de burlas y provocaciones que se lanzaban con ironía los componentes de uno y otro bando. Era habitual, por ejemplo, que el nombre de algún «boedista» se deslizara en las composiciones humorísticas que integrar las secciones «Cementerio de Martín Fierro» y «Parnaso Satírico». En el número anterior a la carta de Mariani que inaugura la polémica puede verse una viñeta en la se hace referencia a la aparición de la revista Dinamo y del libro de Elías Castelnuovo Tinieblas, ambos vinculados al grupo de Boedo, y en la que dos asnos se elogian mutuamente: «Qué talento tenés, Barletta!», «Sos un genio, Stanchina» (en alusión a Leónidas Barletta y Lorenzo Stanchina, directores de la citada revista Dinamo)177. En otro número aparece una quintilla firmada por X.X. que dice: «Aquí yacen, "allo spiedo", / Los siniestros pensadores / Que eran genios en Boedo. / Ahora en qué... ventiladores / Van a introducir el dedo»178. O esta frase de Enrique González Tuñón: «Si te perdés chiflame, Boedo!».179. También Borges, que luego se desentendió del asunto, incluye a Álvaro Yunque, uno de las principales voces poéticas de Boedo, en una inventada «Escuela del malhumor obrerista y del bellaquear o de los barrios nuevos del Sur»180.

Los de Boedo, por su parte, atrincherados en las revistas Los Pensadores y Claridad, responden con menor prolijidad humorística, pero con igual y certera puntería crítica. Luis Emilio Soto considera a los componentes de Florida como «poetas imaginíficos», definiendo su estilo como una «comezón por lo pintoresco y un desarrollado sentido de la "fumistería"»181; y Roberto Arlt, que aunque hizo siempre la guerra por su parte, estuvo más cerca de Boedo que de Florida, califica a los segundos como «gauchos de salón»182.

-123-Este juego de réplicas y contrarréplicas ha contribuido, sin duda, a una cierta trivialización e incluso impugnación de los hechos. Jorge Luis Borges, sin ir más lejos, (Fernando Sorrentino, Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1974, págs. 16-17), a propósito del grupo de Florida, comenta:

|

Fue un poco en broma, como la polémica de Florida y Boedo, por ejemplo, que veo que se toma en serio ahora, pero -sin duda Marechal ya lo habrá dicho- no hubo tal polémica ni tales grupos ni nada. Todo eso lo organizaron Ernesto Palacio y Roberto Mariani. Pensaron que en París había cenáculos literarios, y que podía servir para la publicidad el hecho de que hubiera dos grupos. En aquel tiempo yo escribía poesía sobre las orillas de Buenos Aires, los suburbios. Entonces yo pregunté: «¿Cuáles son los dos grupos?», «Florida y Boedo», me dijeron. Yo nunca había oído hablar de la calle Boedo aunque vivía en Bulnes, que es la continuación de Boedo, «Bueno», dije, «¿y qué representan?», «Florida es el centro y Boedo sería las afueras», «Bueno», les dije, «inscríbame en el grupo de Boedo», «Es que ya es tarde; vos estás en el de Florida», «Bueno», dije, «total, ¿qué importancia tiene la topografía?». La prueba está, por ejemplo, en que un escritor como Arlt perteneció a los dos grupos, un escritor como Olivari, también. Nosotros nunca tomamos en serio eso. Y, en cambio, ahora yo veo que lo han tomado en serio, y que hasta se toman exámenes sobre eso183. |

Si bien, el propio Borges en 1930, más cercano el asunto, había achacado al grupo de Boedo el haber hecho una reducción al absurdo de la exigencia de conmover que indujo a Carriego a una «lacrimosa estética socialista»184. Otro testimonio lo encontramos en el novelista Arturo Cancela que ironiza lo huero de la discusión entre Boedo y Florida:

|

Se me ha dicho que la juventud literaria está dividida como la República hasta la reorganización en dos bandos: el bando de la calle Boedo y el bando de la calle Florida. Yo propongo que ambos grupos se fusionen y continúen sus actividades bajo el rubro único de «Escuela de la calle Floredo». Si mi idea se acepta podríamos nombrar presidente a Manuel Gálvez, que vive en la calle Puyrredón, equidistante de ambos grupos, y que tendría la imparcialidad de no oír a ninguno de los componentes. Además, él mismo, podría redactar el manifiesto «floredista», con lo cual nadie lo leería y sus términos no obligarían, en consecuencia, a ninguno185. |

Por último, Oliverio Girondo en «El periódico Martín Fierro. Memoria de sus antiguos directores», leída el 27 de octubre de 1949 con motivo del 25.º aniversario de la aparición de la revista Martín Fierro, afirma que la pendencia entre Boedo y Florida fue una «pintoresca y, acaso, inmotivada polémica» suscitada por Roberto Mariani186.

-123-Sin embargo, más allá de lo anecdótico, creemos advertir una sólida cuestión de fondo:

|

El nombre o la designación es lo de menos -se lee en Los pensadores-. Tanto ellos como nosotros sabemos que hay algo más profundo que nos divide. Una serie de causas fundamentales fomentaron la división. Excluidos los nombres de calles y personas, quedamos en pie, lo mismo frente a frente, ellos y nosotros. Vamos por caminos completamente distintos, en lo que concierne a la orientación literaria, pensamos y sentimos de una manera distinta. Repitamos ahora que ellos carecen de verdaderos ideales187. |

-124-

En 1927, disuelta Martín Fierro por razones que luego veremos, otro artículo de Roberto Mariani, que forma parte de la célebre Exposición de la actual poesía argentina organizada por Pedro Juan Vignale y César Tiempo, insiste en la beligerancia entre las dos escuelas, estableciendo el espacio literario en que se instalan unos y otros:

|

La disputa de clases ha sido una de las razones más discutidas para explicar las desavenencias entre las dos escuelas. Incluso el ermitaño Roberto Arlt atestigua en 1932 el cisma social abierto entre los literatos de aquellos años: «se es de Boedo o se es de Florida. Se está con los trabajadores o con los niños bien. El dilema es simple, claro, y lo entienden todos»189. Algunos años más tarde, Elías Castelnuovo reincidirá en que la posición de Boedo no fue la resultante de una mera «especulación escolástica»:

-125-|

El hecho de que Boedo tomase como materia prima de sus inquietudes espirituales a la clase trabajadora, no se debió puramente a una determinación estética, sino a que la mayoría de sus componentes procedían de esa misma clase, y trabajan o habían trabajado manualmente hasta esa fecha. Así, por ejemplo, Agustín Riganelli, era tallista; Roberto Arlt, gomero; Nicolás Olivari, peón de Almacén; César Tiempo, repartidor de soda; Roberto Mariani, oficinista...190. |

No obstante, Eduardo González Lanuza, de parte de Florida, rebate estas apreciaciones considerando que «la disputa, que fue tan sólo literaria, se planteó en los términos de la lucha de clases, cuando la inmensa mayoría de los que supuestamente debíamos haber intervenido en ella, pertenecíamos a la muy pequeña clase media. Con excepciones por ambos lados, hacia arriba y hacia abajo»191. También Ricardo Güiraldes, en una carta dirigida a Roberto Mariani a fines de 1924, manifiesta que «parece haber en muchos de los escritores con tendencias al desquite social, más propósitos de establecer diferencias y antagonismos que semejanzas y simpatías. Ustedes son muy humanos, no se puede negar, pero es una lástima que los límites de su humanitarismo estén señalados por las posiciones pecuniarias y de barrio»192