Quijotismos

Francisco Rico

—[7]→

A José-Carlos Mainer,

y para Isabel y Mencu

Entre los precursores de Pierre Menard, es de justicia no olvidar, como sorprende que se haya olvidado, a Rosendo Pons. En abril de 1905, en los fragores del tercer centenario, Pons publicó en La Esquella de la Torratxa una reseña del Quijote que lo presentaba como recién salido de la imprenta. La apreciación de la novela era tan favorable cuanto perspicaz. Pons admiraba en particular la «realidad simbólica» de los protagonistas, y la adscribía con acierto a la «escuela del neoidealismo naturalista», al tiempo que identificaba las huellas de Flaubert, Turguéniev y Tolstói (yo propondría añadir al segundo Galdós). Para no restar credibilidad a sus juicios elogiosos, el reseñador cumplía con el precepto de ponerle a la obra pequeños reparos y notaba ciertos descuidos sintácticos y el recurso a giros un tanto manoseados, como «de cuyo nombre no quiero acordarme».

Pons daba en el clavo. En una medida superior a la de cualquier otro clásico, el Quijote no se deja leer sino a la luz de cuanto en la literatura y en la historia ha venido después, y en especial no sin el filtro de las interpretaciones que en los dos últimos siglos lo han flanqueado más tenazmente. De ahí la paradoja que el libro de Cervantes ilustra, insisto, en medida suprema: la perspectiva moderna traiciona en mayor o menor grado el sentido original; la perspectiva antigua le resta parte del valor y la vigencia que de mil amores seguimos reconociéndole; y no es fácil situarse en el punto justo entre uno y otro extremo del camino.

El ensayo que viene a continuación y los otros tres que lo complementan tienen en común el designio de entender a grandes rasgos cómo el Quijote de 1605 se convirtió en el de 1905 (no, confío, de 2005), poniendo si acaso un cierto acento en apuntar de qué modos la recepción de la novela fuera de España fue encauzando las fortunas que entre nosotros le tocaron. Si una anécdota bastara para abonar ese énfasis, aduciría que el rey de —10→ España que ha demostrado más entusiasmo por el Quijote ha sido Felipe V, que no en balde en 1693, aún Duque de Anjou, escribió en su lengua materna una continuación, un Tome V (porque él lo había manejado en cuatro volúmenes) de Dom Quichote de la Manche.

En su mayoría, las presentes páginas se han escrito en un par de brevísimos paréntesis durante la revisión final de un libro de muy otro carácter y harto más representativo de las curiosidades que hace unos diez años me animaron a estudiar el Quijote. Con todo, no faltan afinidades entre las cuestiones de filología y ecdótica que abordo en ese libro y los asuntos que repaso aquí. Una de ellas, enunciada en cifra, puede ser ahora sugestiva. Cervantes probablemente articulaba Quixote con una consonante palatal, de sonido cercano al de la che francesa. Al lector de a pie, que sigue siendo el destinatario por excelencia de la novela cervantina, no puede pedírsele hoy que restituya arqueológicamente esa fonética. Por el contrario, encontrar Quixote en un libro compuesto con la tipografía y la ortotipografía de nuestros tiempos lo llevaría a decir Quiksote (o Quigsote), si la popularidad que por excepción ha alcanzado la vieja grafía gracias a su uso en reproducciones de la portada, logotipos y montajes varios no lo hubiera acostumbrado, en algunos casos, a superponer a la equis la pronunciación con jota, velar. El ejemplo quizá insinúe el problemático ajuste de las perspectivas que rastreo a vuelo de pájaro y la discreta tendenciosidad con que lo hago.

Este modesto examen de quijotismos nunca habría llegado a imprimirse tal cual sin el estímulo de la Biblioteca de Aldeamayor, a cuya entrada se leen los nombres queridos de mi padre y mi madre.

Nuestra Señora del Rosario de 2005

—[11]→

—[12]→

De pronto, ayer, como quien dice, alguien, y no español ciertamente, nos aguija y nos apunta el Quijote con el dedo; sacudimos la tradicional modorra, y allá vamos en tropel... |

| José María de Pereda | ||

—13→

En la gándara que fue el pensamiento literario español durante muchos decenios del siglo XVII, el Quijote, que se sepa, no provocó ningún comentario ni examen de una mínima sustancia. La obra y el autor recibieron, sí, algunos elogios y bastantes desprecios; hubo un puñado de alusiones a personajes y situaciones de la novela, y no faltaron unas cuantas imitaciones superficiales de ciertos episodios. Pero nada que conlleve un atisbo de razonamiento o desarrolle un juicio crítico (favorable o contrario) en ningún sentido. Nada: sólo menudencias, obviedades y gracietas.

En la Francia y en la Inglaterra de esos años, el libro tuvo en cambio una vivaz presencia en el horizonte intelectual y operó como poderoso fermento de la creación. Son multitud, incomparablemente mayor que en España, las menciones que suponen una afectuosa familiaridad con el Quijote y la aplican con tino a los más varios propósitos y en las más varias circunstancias. La huella cervantina se aprecia inconfundible en todo el camino que desemboca en la novela de los nuevos tiempos, de Scarron a Fielding, de Sorel a Sterne. Pero el Quijote no actuaba sólo como estímulo de la práctica literaria: era tema central y punto de referencia en la teoría.

La

calidad

de

tal

se

echa

de

ver

de

modo

especialmente

significativo

en

la

inacabable,

serpenteante

«Querelle

des

Anciens et des Modernes». Que el

Quijote

y Cervantes salieran

tantas

veces a

relucir

en

ella

quiere

decir

que

había

opiniones a

favor y

en

contra,

pero

también

que

suscitaban

reflexión y

estudio,

que

no

era

posible

orillarlos y

forzaban a

tomar

partido.

Dos

de

los

hermanos

Perrault

ilustran

ambos

bandos

del

debate.

Pierre

dedica

al

Quijote

todo

un

libro,

tan

bien

pensado

como

cicatero,

para

denunciar,

por

más

que

no

—14→

deje de apreciarle virtudes, sus obvios pecados contra la verosimilitud y

la

«bienséance»,

el

decoro

estamental y

moral.

El

más

célebre

Charles

sentencia

que

frente

al

Quijote

la

Antigüedad

«no

tiene

nada

de

la

misma

naturaleza

que

pueda

oponerle»

.

He

aquí

un

Quijote

que

desafía y

vence a

los

antiguos:

he

aquí

ya,

pues,

un

clásico.

En España nadie escribió sobre el Quijote más allá de un par de líneas que merezcan ser leídas hasta que Gregorio Mayans se embarcó en una Vida de Cervantes que es ya una aportación a la altura justa, con noticias y juicios debidamente ponderados. Mayans admiraba mucho al novelista, pero la Vida no fue iniciativa suya, sino un encargo de un gran señor inglés del ala Whig, Lord John, barón de Carteret.

«Infinitamente» enamorado del Quijote,

Carteret llevaba

años planeando una edición que en rigor y prestancia eclipsara todas las anteriores,

y para ella mandó revisar el texto

escrupulosamente,

ornarlo con excelentes grabados y enriquecerlo con una biografía del autor,

la confiada a don Gregorio.

El

resultado

fue

el

más

solvente y

suntuoso

Quijote

que hasta entonces se había visto,

en cuatro soberbios tomos

impecablemente impresos en Londres «por J.

y R.

Tonson»

,

con pie de 1738.

La

primera

edición

que

entronizaba

el

Quijote

en

el

supremo

Parnaso

de

la

literatura

nació,

por

tanto,

en

Inglaterra y a

impulsos

de

un

mecenas

inglés.

Pero

si

en

torno a

las

mismas

fechas

la

obra

estaba

suscitando

en

España

un cierto interés crítico era precisamente como eco directo

(también en Mayans) de las opiniones que de mucho atrás

venían discutiéndose en Francia.

La reciente adaptación por

Lesage del Quijote

de Avellaneda había llevado allí,

en línea

con planteamientos como los de un Pierre Perrault,

a valorar a veces la continuación apócrifa por encima del original

—15→

cervantino.

Blas

de

Nasarre y

Agustín

de

Montiano

alentaron

en

particular

el

disparate,

reimprimiendo

en

1732

el

potingue avellanesco y proclamándolo «exento de los defectos en que incurrió Cervantes»

,

y fueron pronto premiados

con la elección a la Real Academia Española.

En

1738, otro de los devotos de Avellaneda, Diego de Torres

Villarroel,

definía

bien

la

situación

al

señalar

que «aunque (el

Quijote) tiene

tanto

lugar

en

la

estimación

de

nuestros

nacionales ... todavía les agrada más a los naturales de los reinos

extranjeros»

.

Es

cierto:

en

los

siglos

XVII y

XVIII,

tanto

las

ediciones

inglesas

como

las

francesas

superan

largamente

en

número a

las

españolas.

A raíz de su publicación, a finales de 1604, el Quijote había tenido un éxito considerable, pero no tan espectacular como a veces se imagina. El dueño de los derechos para el reino de Castilla, Francisco de Robles, reeditó la Primera parte en 1605 y en 1608, con lo que llegaría en total a unos cinco mil ejemplares (cada uno, desde luego, con varios lectores y bastantes más oyentes); pero en 1623 aún no había agotado los de 1608 y en el almacén le quedaban casi 400 de la única tirada de la Segunda parte (1615).

Postergada durante dos decenios,

la novela cervantina no

retorna al mercado sino en 1636,

en Madrid,

donde se reimprime cuatro veces hasta 1668.

En ese año,

no obstante,

el

texto a palo seco de las ediciones madrileñas parecía ya una

antigualla,

desplazada

por

el

nuevo

modelo

que

desde

los

Países Bajos se propagó universalmente a partir de 1662:

el

Quijote

ilustrado «con estampas muy donosas»

. A ese patrón

se plegó la decena de impresiones españolas que entre 1674

y

1750

intentaron sustituir a las flamencas copiándoles los grabados de manera cada vez más tosca y elemental,

pero decisiva para la difusión de la obra.

Con

todo,

de

producto

que

era

para

aficionados

de

alguna

holgura

económica,

el

Quijote

no

se

vuelve

verdaderamente

popular en España hasta que el barcelonés Juan Jolís importa

en

1755

otra

fórmula

de

más

allá

de

los

Pirineos:

la

edición

de

bolsillo,

en

cuatro

tomitos,

para

que

pudiera

llevarse

siempre

uno

«en

el

paseo o

en

el

campo»

.

La

iniciativa

fue

seguida

en

Madrid y

tuvo

un

éxito

ahora

sí

arrollador:

en

una u

otra

de

las

versiones

paperback,

en

los

treinta

años

siguientes

el

Quijote

se

consagra

al

fin

como

el

más

querido y

más

vendido

de

los

libros

españoles.

Editores y

lectores

lo

han

impuesto

como

un

clásico

de

hecho.

De

derecho,

la

cuestión

estaba

menos

clara.

Una

de

las

razones para que los «literatos» indígenas miraran el Quijote

con recelo era justamente el entusiasmo que despertaba

entre

los

extranjeros

porque

lo

entendían

como

una

sátira

de vicios característicamente españoles. «Esto -se deploraba

en 1750- no es fortuna ni honroso título de la nación»

:

«más

es

borrón

que

lustre»

.

Pero

ese

mismo

entusiasmo

tendía

por otra parte a espolear el amor propio y la desazón de no

haber prestado a la obra el trato distinguido que se le concedía

fuera.

En

especial,

la

gran

edición

de

Lord

Carteret

era

una

espina

clavada

en

los

ánimos

más

lúcidos.

Quien

primero

procuró quitársela parece haber sido el Marqués de la Ensenada,

que en 1752

proyectaba reeditar el Quijote

«de forma

que en la letra,

papel,

láminas y demás circunstancias de la

impresión no ceda a la de Londres,

y aun aventaje si fuere

posible»

,

saliendo también «más correcta y conforme al original»

.

El proyecto naufragó con Ensenada,

y tampoco llegaron a

buen

puerto

otros

conatos

de

alzar

el

libro a

un

nivel

superior

al

de

las

divulgadísimas

ediciones

«de

surtido».

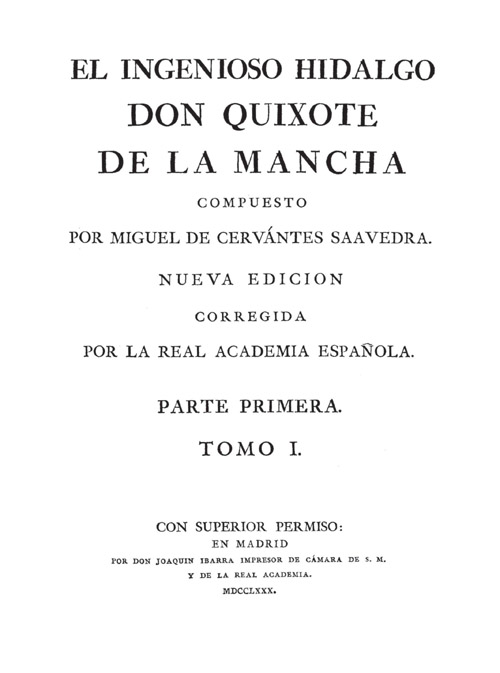

El doble objetivo sólo se cumplió eficazmente cuando

—17→

más de veinte años después la Real Academia Española se

resolvió a

«hacer

una

impresión

correcta y

magnífica

del

Don

Quijote»

, que vio la luz en 1780.

Los

académicos

comenzaron y

concluyeron

la

tarea

en

competencia

con

dos

ediciones

inglesas:

confesadamente,

«la

costosa y

magnífica

hecha

en

Londres»

; a

las

calladas,

la que John Bowle preparaba «con todos los honores de un

autor

clásico»

, y

señaladamente

con

abundancia

de

apostillas

para

«interpretar y

facilitar

la

inteligencia

de

los

pasajes

obscuros»

.

La

apuesta

londinense

la

ganaron

gracias

al

valioso

prólogo

de

Vicente

de

los

Ríos, a

la

notable

depuración a que sometieron el texto de la novela y sobre todo a

la espléndida tipografía con que la vistió Joaquín Ibarra.

El

otro propósito no se sintieron con fuerzas para acometerlo

y

cedieron a

Bowle,

modesto

pastor

de

una

iglesia

rural,

la palma de ser el primero en publicar un Quijote

anotado

(Salisbury,

1781),

con

más

de

trescientas

sabias

páginas

de

escolios

que

en

muchos

casos

nadie

ha

llevado

más

allá

de donde él los dejó.

Hacia 1730,

a Feijoo no se le pasaba por la cabeza mencionar

siquiera a

Cervantes

entre

las

«Glorias

de

España»,

mientras

la

Academia,

en

su

mejor

diccionario,

lo

revolvía

con

mil

baratijas.

En

1750,

la

exaltación

del

Quijote

en

el extranjero se había contemplado como un desdoro en la

medida en que la obra se prestaba a «ridiculizar la nación»

y porque implicaba el reverso negativo que Cadalso tomaría

luego de Montesquieu:

que el único libro español bueno era

el que se reía de todos los demás.

Por el contrario,

cuando

tras el proceso de Olavide arreciaron las críticas transpirenaicas de la cultura y la vida españolas,

la mejor baza para

rebatir los «Que doit-on à l’Espagne?» era (como se escribe

en

los

preliminares

académicos)

el

«aplauso y

estimación»

—18→

del Quijote

«entre las naciones cultas»

. En 1780, el Quijote

de

la Academia, que venía a sancionar el dictamen de un público

español

vastísimo y

de

los

mejores

«apasionados» y

estudiosos

del

resto

de

Europa,

era

también

una

apología

«por

la

España y

su

mérito

literario»

.

—19→

Así, pues, al mediar el Setecientos el Quijote se convirtió en un clásico, y aun en el clásico español por excelencia, porque lo era ya en Francia y en Inglaterra, y porque de allí (y de los Países Bajos) llegaron los modelos conceptuales y materiales para que otro tanto ocurriera también aquí. La siguiente gran etapa en la andadura de la obra parte en cambio bajo el signo de Alemania.

Quien quiera comprobar a poca costa cómo se metamorfoseó el Quijote en los nuevos tiempos a la sombra alargada del romanticismo germánico no tiene más que leer la definición del primero y el último diccionario que recogen como nombre común el apelativo del protagonista. Según el léxico académico de 1737, quijote se llamaba por entonces al «hombre ridículamente serio»

, a un tipo grotesco; para la Real Academia, según el del 2002, quijote es el «que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo»

, un sujeto admirable. Haz y envés. En la Edad Moderna, hasta bien avanzado el siglo XVIII, el Quijote era un libro para reír, y don Quijote poco más que un perturbado tan gracioso como merecedor de burlas. A ninguno de los dos ha podido negarle la sonrisa la Edad Contemporánea, pero los ha estimado principalmente para reconocerles un contenido positivo y trascendental, sea humano, intelectual o simbólico. El tránsito de una lectura a la otra, de la comedia a la tragedia, es un producto del romanticismo.

Fueron, en efecto, los románticos alemanes quienes imaginaron la concepción desde entonces más pertinaz del Quijote, y fue Federico Guillermo Schelling, entre 1802 y 1805, quien le dio la versión más lacónica, decidida e influyente:

—20→

el tema de la obra es la lucha de lo real con lo ideal, «das Reale im Kampf mit den Idealen»

. O traducido a personajes y episodios: don Quijote es la encarnación de los más elevados valores y Sancho el portavoz de la grosera realidad; el absoluto representado por Dulcinea se contrapone a las preocupaciones a ras de tierra del barbero; el combate con los molinos de viento expresa (con palabras de Alfred de Vigny) «la desdicha de la imaginación y del entusiasmo desplazados en una sociedad vulgar y materialista»

. Etcétera, etcétera.

Las explicaciones por ese estilo, que tan a menudo se ofrecen todavía como naturales y obvias, llevan una fecha precisa, responden a una coyuntura inconfundible y si algo prueban es la asombrosa pervivencia del romanticismo. Con nuestra perspectiva, no obstante, nos interesa más otro aspecto del pensamiento (o, mejor, sentimiento) romántico: la poesía -es decir, toda la literatura- es una energía sublime, una potencia divina, que se expande por el universo y la historia enteros, y en cada lugar y época, a través de la inspiración de un vate con visos de demiurgo, se plasma de una manera singular. Junto a esa «esencia» becquerianamente «indefinible», la obra de veras grande por fuerza ha de descubrir, pues, una circunstancia concreta: en primer término, el talante y el temple de una nación, el alma de un pueblo, la Volksseele.

Herder, Schelling, los Schlegel y sus pares alinearon el Quijote con el Cantar del Cid, el romancero o el teatro del Siglo de Oro como manifestaciones supremas del espíritu nacional que a su vez ellos habían inventado. Ya en el siglo XVII, Francia e Inglaterra venían viendo en don Quijote o en el Quijote ciertos momentos de la historia de España o ciertos rasgos del carácter español, interpretaciones que los literatos del país recibieron con variables humores. Pero la Alemania —21→ romántica operó una transustanciación: los comentarios en clave costumbrista o anecdótica (si Cervantes ridiculiza las manías caballerescas o alude al Duque de Lerma, por ejemplo) quedaron desplazados por una exégesis que afirmaba la identidad profunda del personaje y el libro con el ser mismo de España.

El proceso en virtud del cual los propios españoles acabaron comulgando con tales opiniones no fue tan rápido ni tan lineal como a menudo se ha creído. No voy ahora a abordarlo (lo ha hecho en detalle y con solvencia Anthony J. Close), pero sí vale la pena realzar que cuando en 1898, 1905 o 1914 don Quijote o el Quijote eran contemplados como síntesis de la «filosofía española»; cuando se les pedía un modelo para la «regeneración» de España; cuando se leía en ellos «el problema de nuestro destino» o una «interrogación» sobre «el secreto español», Unamuno, Maeztu, Ortega y tantos otros estaban destilando una noción llegada de allende las fronteras. O que cuando los personajes cervantinos servían para ejemplificar por qué España había ganado o perdido un imperio, para proponer la forma de gobierno que le era congénita o para ilustrar la personalidad de una región y no de otra, por encima de las aparentes discrepancias había una coincidencia fundamental en el recurso a la misma idea romántica.

Ello sentado, importa subrayar que el culto al Quijote y a Cervantes que con tanta intensidad se desarrolla en el Ochocientos no es una consecuencia más de los intentos de entronizar una cultura oficial con vistas a forjar la identidad política del Estado-nación. Los luminosos estudios que en los últimos años se han dedicado a tales intentos dan mayor resalte, por contraste, a la peculiar fortuna de Cervantes. Distingue frequenter. Media Europa andaba hacia 1800 fabricando árboles genealógicos y mitos de los —22→ orígenes que legitimaran los diversos proyectos nacionales. España no era la excepción, y el Quijote y su autor se beneficiaron sin duda del empeño. Pero, en el trecho más largo del siglo, el fervor cervantino no nació de la atmósfera y las iniciativas que con tal horizonte se generaron, sino que por el contrario las había precedido y vino a favorecerlas porque era uno de los apoyos más sólidos, más reales, para la construcción de una «cultura nacional».

Señala con acierto Álvarez Junco que esa cultura no podía sino basarse en «la castellana, propia de la zona central, donde residía la corte, y mayoritaria en el conjunto del reino, pero no dominante en todos sus rincones»

, y, por otro lado, tenía un fuerte componente de «catolicismo reformista, en dura confrontación con la tolerancia religiosa y otros males modernos»

que propugnaban los liberales. Cervantes, con todo, es caso aparte. El pionero del hispanismo norteamericano, George Ticknor, que viajó por la Península en 1818, refiere haber hablado con españoles «de todas clases y condiciones, aun de las más pobres»

, sin hallar ninguno «que no supiese algo de don Quijote y de Sancho Panza»

. El conocimiento general, directo o indirecto, no presuponía sin embargo una valoración ideológica unánime entre los más letrados. Las dos caras del protagonista y sus (a)simetrías con el escudero, al par que la distancia, ironía y apertura del narrar cervantino, toleraban lecturas de izquierdas y de derechas, conservadoras y progresistas, y también por ahí el Quijote concitaba las simpatías más dispares. Si un libro estaba de veras en las raíces de una «cultura española» aún virtual era a todas luces el Quijote.

Uno de los testimonios más reveladores de la popularidad de la obra, como fruto de la creciente circulación que arriba he reseñado, fue el surgimiento de leyendas locales sobre los personajes y el autor. Son divertidas algunas de las que ya —23→ corrían hacia 1800 y evoca el mayor biógrafo de Cervantes, Martín Fernández de Navarrete:

Esas especies presuntamente transmitidas «de padres a hijos»

, en la Mancha como en Barcelona o Lucena, eran, desde luego, todas falsas, pero a la vez dicen con elocuencia hasta qué punto la novela se había convertido en patrimonio común y hasta en elemento del paisaje español.

En todo caso, según apuntaba, la inmensa divulgación del Quijote no implicaba que se le concediera una significación unívoca. No es dudoso que el cervantismo más dinámico y con mayores preocupaciones sociales y políticas tuvo durante gran parte de la centuria una rotunda orientación liberal y democrática, cuando no republicana, y que el proyecto de 'nación' que contemplaba era el más abierto, civil, y menos agresivamente

—24→

«patriótico». Pero a comienzos del XIX el arquetipo de pensamiento reaccionario que era el matrimonio Böhl de Faber acogía a Cervantes casi con el mismo entusiasmo que a Calderón, mientras Manuel José Quintana, del otro lado, lo erigía en adalid de las libertades. Si en 1848 don Modesto Lafuente lo blandía contra Proudhon y el socialismo, en marzo de 1820, al calor de la sublevación de Riego, un anónimo barcelonés ponía frente a frente al caballero y a un «Padre Matusalem» fanático del absolutismo con su cortejo de frailes «sanos y gordos»

y «ministros del altar tunantes e hipócritas»

. Con el nombre de don Quijote en el título se publicaron entre 1812 y 1892 (por no ir más allá) periódicos y revistas de todos los colores. El Quijote, cierto, se vio continuamente zarandeado a lo largo del Ochocientos entre la caverna y la tea incendiaria.

Por supuesto, tan contradictorias imágenes no emanaron en principio de ningún designio de fabricar mitos a la medida de una «cultura nacional»: eran el resultado natural y plural de un aplauso y un gusto generalizados. El poder, los poderes, más que tirar de él, se subieron al carro de Cervantes. Llama la atención en ese sentido que la edición académica de 1780 (con un par de versiones corregidas hasta 1819) sea en rigor la única de su siglo y el siguiente que cabe considerar institucional. Una edición patrocinada desde las alturas no hacía la menor falta: las había de todo tipo, caras y baratas, monumentales y de bolsillo, y permanentemente en el mercado, porque el libro era un best-seller. Cuando dos insignes catalanes, el impresor y empresario Manuel Rivadeneyra y el escritor Buenaventura Carlos Aribau, padre de la «Renaixença», planearon en 1846 la Biblioteca de Autores Españoles, no podían sino «dedicar su primer tomo al autor ilustre de que más se gloría nuestra nación»

, aun a sabiendas de que «todos tenían el Don Quijote»

. Pero el Parlamento

—25→

tardó un decenio en conceder una subvención de cuatrocientos mil reales que viniera a sumarse a las aportaciones de tal o cual mecenas ilustrado.

Si el Quijote, por otra parte, estuvo presente en la escuela decimonónica, no tuvo que agradecérselo al Estado, sino a la devoción personal de muchos maestros, empezando por don Alberto Lista. Ha comentado José-Carlos Mainer que los españoles del XIX «no conocieron tradición académica semejante al modelo centralista y ceremonioso francés, ni a la usanza clasista, minoritaria y pragmática que fue común en Gran Bretaña, ni al modo disciplinado, gremial y entusiasta que hizo tan eficaz la enseñanza alemana»

. Es una elegante manera de decir que apenas conocieron ninguna tradición académica. La obligada asignatura de «Retórica y Poética», que inevitablemente percibimos al fondo de toda la carga oratoria y declamatoria del siglo, no dejó de fijarse en ciertos pasajes del Quijote «notables por la belleza de su estilo»

, pero nunca llegó a abrirse eficazmente a la literatura, ni la enseñanza transmitió nunca un canon estable y estimulante de los clásicos españoles: lo apuntaron algunos proyectos de reforma, pero lo impidió la falta de recursos y la pobre articulación del sistema educativo.

Como tantas cosas, la fortuna de Cervantes quedó fiada durante muchos decenios a las buenas intenciones de los individuos y de los grupos marginales. De lo que podía hacer el Estado y no pasó de ensayo son muestra sugestiva dos volúmenes de 1856: El Quijote para todos, abreviado y anotado por un entusiasta del autor, y El Quijote de los niños y para el pueblo, pensados respectivamente «para los que solamente leen por gusto y pasatiempo»

y «para los que comienzan a deletrear y han de llegar a leer»

. La versión infantil alcanzó no menos de ocho ediciones y desde la segunda

—26→

(1861) fue libro «declarado de texto para las escuelas por el Consejo de Instrucción Pública»

. Pero el dato significativo está en que el anónimo «entusiasta»

era ni más ni menos que don Fernando de Castro, uno de los patriarcas del krausismo y de los aires nuevos que iba a traer a la pedagogía la Institución Libre de Enseñanza.

—27→

La vitalidad del Quijote antes de 1905 es fenómeno palpable en mil lugares, pero tiene un punto de observación pintoresco y no sin enseñanzas en el advenimiento de las conmemoraciones cervantinas, que puede además seguirse al hilo de los mayores prosistas del siglo XIX. También ahora tenemos que mirar hacia el otro lado de los Pirineos. «En todos los países civilizados se celebra el aniversario del natalicio o muerte de los grandes hombres con fiestas populares o manifestaciones académicas de un carácter puramente literario; con apologías en la prensa, con sesiones extraordinarias en las asambleas artísticas, con vistosas apoteosis en los teatros. Alemania festeja ruidosamente a Schiller el 11 de octubre; Inglaterra recuerda a su inmortal Shakespeare el 23 de abril, y Francia consagra solemnemente el 15 de enero en todos sus teatros la gloria del inimitable Molière»

. Así lo afirmaba Galdós en enero de 1868, pensando en Calderón, para lamentar: «Aquí no se hacen manifestaciones públicas ni ceremonias oficiales que digan a la generación presente las virtudes de aquellos varones ilustres cuyos nombres invocamos siempre que el legítimo orgullo nacional nos alienta»

.

Don Benito escribía con segundas (lo veremos aún) y tenía mucha razón, no toda. La «política de la memoria», que aspiraba a encauzar la sociedad del presente sembrando las ciudades europeas de imágenes del pasado (monumentos, lápidas, nombres de calles, festejos cívicos, discursos patrióticos...), había logrado aún poco arraigo entre nosotros, pero tampoco estaba enteramente inédita. El primero a quien se aplicó fue sin duda Miguel de Cervantes, y la pregunta malsana que en seguida se nos ofrece es cuándo se —28→ rememoró por primera vez una efeméride cervantina. Una página de «Fígaro» puede encaminarnos a la respuesta.

En diciembre de 1832, reseñando el estreno de Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena, «drama episódico, nuevo, original, en tres actos»

, de don Ventura de la Vega, se fija Larra aprobatoriamente en el espectacular cuadro final:

El rey en 1832 con apariencias de «justo»

, por suspectas que fueran, alentó, en efecto, la primera estatua de un escritor (y, para el caso, de un individuo sin sangre real) que se erigió en Madrid: el bronce de Cervantes, obra del barcelonés Antonio Solà, que quedó y sigue plantado en la Plaza de las Cortes. Pero de hecho el impulso soberano venía de más atrás, concretamente de «Pepe Botella» en 1809 y 1810, y Fernando VII, en sus amenes acomodaticios, no hacía sino recogerlo.

Con razón reivindicaba a José I don Ramón de Mesonero Romanos: no sólo abolió «la Inquisición ... , los derechos señoriales, las aduanas interiores ... , el Voto de Santiago ... , los fueros y juzgados privativos ... , el tormento y

—29→

la pena de muerte en horca»

; no sólo mandó establecer «una nueva y más lógica división territorial»

, instituir la Guardia Cívica, renovar «los sistemas de Beneficencia y de Instrucción Pública»

, sino que además dispuso crear un Museo Nacional, restaurar la Alhambra de Granada, «trasladar a las catedrales los monumentos o entierros de los hombres célebres»

sepultados en los conventos suprimidos, «colocar en los teatros de Madrid los bustos de Lope y Calderón, Moreto y Guillén de Castro»

, y, por si fuera poco, «abrir una información científica, compuesta de los médicos Morejón y Arrieta y del arquitecto don Silvestre Pérez, para buscar en la iglesia de las Trinitarias los restos de Cervantes, mandando colocar su estatua en la plaza de Alcalá de Henares»

o bien (añadiré), según se retocó en 1810, en la casa en que murió el escritor. Era un programa, todo, que un liberal moderado como Mesonero y tantos otros no podía sino suscribir.

El proyecto cervantino ni se realizó ni se olvidó. En marzo de 1832, la revista Cartas españolas hacía público el asentimiento de un discreto «A.G.D. de V.Y.»

a la propuesta de alzar un monumento a Cervantes bajo el patrocinio de Fernando VII. Dos no menos velados corresponsales mostraron pronto su aquiescencia, y uno de ellos recordó incluso que Esteban de Ágreda había ejecutado «años ha»

un busto que bien podía «distinguir de algún modo la casa que habitó Cervantes»

. En cualquier caso, el bronce de Solà no se inauguró hasta 1835 y en el ínterin se produjo la que el mismo Mesonero Romanos, de setentón, se atribuía como decana de las conmemoraciones cervantinas:

A la llamada acudió al punto el Comisario General de Cruzada, el ferrolano don Manuel Fernández Varela, mecenas culto y rumboso, que asignó a la escultura de Solà fondos procedentes del indulto de Cuaresma. La idea originaria era reedificar la casa de Cervantes y destinarla «a algún establecimiento literario»

. Pero el dueño, «un honrado almacenista de carbón, llamado N. Franco, ... se negó resueltamente a la cesión que le propusieron de dicha finca al Estado, porque convenía a sus intereses reconstruirla, y porque (según repetía con mucha gracia el corregidor Barrafón) también él tenía mucho gusto en poseerla, porque sabía "que en ella había vivido el famoso don Quijote de la Mancha, de quien era muy apasionado"»

. Conque la cosa se limitó a poner en la puerta que daba a la calle de Francos «un medallón de mármol de Carrara, que representa la imagen de Cervantes en alto relieve, sobre un cuadrilongo de piedra berroqueña, adornado con trofeos poéticos, militares y de cautividad, y debajo una lápida de mármol de Granada con esta inscripción en letras de oro: AQUÍ VIVIÓ Y MURIÓ / MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, / CUYO INGENIO ADMIRA EL MUNDO. / FALLECIÓ EN MDCXVI»

.

Alcalá de Henares presumiría en 1879 de venir oficiando efemérides cervantinas desde 1833, pero no hay por qué no prestarle fe a la reclamación de prioridad de «El curioso parlante», y menos en lo que toca a la elección del 23 de abril. No era una fecha tan obvia como puede parecer ahora. En el

—31→

quinto centenario de la muerte de Petrarca, L'illustrazione italiana exclamaba escandalizada: «Fin qui s'era usato celebrare e festeggiare gli anniversari natalizi!»

. (A Juan Benet siempre le molestó que cuando muere un gran novelista los periódicos le dediquen tanta atención y cuando nace no digan en cambio ni una palabra...). En la segunda mitad del siglo, se festejó en varias ocasiones (sobre todo en Alcalá) el que entonces se llamaba siempre «natalicio» de Cervantes y tendía a situarse el 9 de octubre. Pero la misma incertidumbre en cuanto a ese día (en realidad, el de la cristianación), el irremediable paralelo con Shakespeare y la misma primacía que en 1833 adquirió el 23 de abril asentaron la celebración definitivamente en la primavera.

Un contumaz cervantista decimonónico, Ramón León Máinez, asegura que la muerte de su ídolo se conmemoró por primera vez en 1835, en Zaragoza, en casa de un cierto doctor Martínez, y luego, en 1841, más sonadamente, en una asociación malagueña. Como fuera, el caso es que los aniversarios cervantinos casi parecen esfumarse con la Desamortización de Mendizábal, para no regresar sino con los gobiernos de O'Donnell y el bienestar económico de los sesenta.

El punto que nos choca hoy es la inobservancia poco menos que total del centenario del nacimiento, en 1847: apenas sonó algún suspirillo lírico. Pero, sencillamente, los centenarios, que para ese año con tanto éxito se habían prodigado en países cercanos, no eran noción de curso corriente en España, ni habían cundido «la afición y ... la costumbre de dar cierto culto a los héroes celebrando magníficas fiestas seculares»

, que todavía en 1888 un ministerio de Sagasta señalaba como recientes. Los aniversarios entraban perfectamente en la normalidad de las cosas, que marcaba con los sacramentos el nacimiento y la muerte. Fuera del santoral y los ciclos litúrgicos, todo desprendía un sospechoso tufillo

—32→

laico para los olfatos a la antigua. Incluso después de que los neos hicieran suyos los centenarios, El siglo futuro exhortaba en 1881 a no confundir las honras a Calderón con las manifestaciones patrióticas que en otras partes buscaban «hacer guerra a la religión»

. Menéndez Pelayo recordaba indignado que con la Gloriosa «suprimiéronse las fiestas del calendario religioso y se creó una fiesta cívica del advenimiento de la república federal»

; y su famoso brindis del Retiro es más bien un golpe sobre la mesa para reconducir las aguas a su cauce.

El retorno triunfal o más bien la auténtica instauración de las pompas cervantinas nos lleva a 1861. Que no fue cosa en absoluto ajena a tales cuestiones, lo declara Galdós con transparentes medias palabras:

Podemos ampliar el cuadro. «Hacía el otoño de 1856»

, un «celoso académico»

de la Española (no don Aureliano Fernández Guerra, que lo cuenta para desentenderse del invento) tuvo la idea «de invitar a nuestros literatos ... para que en el oratorio de la calle de Cañizares asistiesen a una

—33→

misa por el alma del insigne Miguel de Cervantes Saavedra»

. El propósito, con todo, no se hizo efectivo hasta el 23 de abril de 1861, martes, y no en el oratorio de Cañizares, sino en las Trinitarias.

El templo estaba revestido de terciopelos negros y paños fúnebres. «Sobre el túmulo (resume un cronista posterior) se colocó el hábito de la franciscana Orden Tercera, a la que Cervantes perteneció; una espada como las usuales en tiempo de Lepanto, unos grilletes que recordaran los duros años del cautiverio argelino, una corona de laurel y el ejemplar del Quijote de Ibarra (1780), joya de la biblioteca académica, por ser el único que quedaba en manos de la Academia»

. El maestro de capilla fue Hilarión Eslava. No todo rodó como se esperaba. Hubo que arbitrarle un sustituto al cardenal primado, que era quien iba a decir la misa. El objeto del sermón era «demostrar la influencia de Dios en la formación de nuestra lengua»

, pero el predicador, Tristán Medina, alias «Don Trastín», tipo de estrafalaria carrera en América y en Europa, no pudo «recitar completamente la oración que llevaba preparada y que tuvo necesidad de acortar, merced [sic!] a unos fatales vahídos que de improviso él mismo nos dijo después que le habían acometido»

(lo consigna con toda seriedad la Revista habanera).

«A las nueve y media de la mañana -reseñaba el Museo Universal- ya no cabía nadie en el templo»

. La función comenzó a las diez y se dilató hasta la una, pero en rigor no se dio por concluida en las Trinitarias, sino que se trasladó con la música a otra parte. Para ser exactos, al Teatro del Príncipe, donde por la noche se recuperó la comedia de Ventura de la Vega a cuyo estreno había asistido Larra en 1832, ahora revisada y acicalada con tres números musicales del admirable Francisco A. Barbieri. El último era un himno a ritmo de marcha:

|

El sábado siguiente, los numerosos lectores de La Iberia se levantaron con una sorpresa que se presentaba expresamente como dada a conocer al arrimo del homenaje académico: una presunta carta al Cardenal Sandoval y Rojas «escrita toda de puño del inmortal autor del Quijote veintisiete días antes de su muerte»

, falsificación que pasó por buena un siglo entero hasta denunciarla don Antonio Rodríguez-Moñino. La superchería, la coyuntura en que añoraba y la acogida que tan largamente se le dispensó pueden signar también el acta de nacimiento del cervantismo más típicamente ochocentista (y aun más propiamente dicho): el cervantismo de la exaltación antes que del estudio. De 1861 arrancan precisamente las famosas epístolas anuales en que un apócrifo «Mister Droap» informa a un no menos fingido doctor «E. W. Thebussem» de las novedades relativas a Cervantes. «Mister Droap» (en el registro civil, Mariano Pardo de Figueroa) da noticias de trabajos serios e interpretaciones importantes surgidas en la onda del primer gran 23 de abril, como las ediciones de don Juan Eugenio Hartzenbusch (1863) o el estupendo discurso de don Juan Valera (1864), y también de chifladuras más o menos sugestivas, como los comentarios «filosóficos», en simpática clave progresista, de Nicolás Díaz de Benjumea. Pero las tales novedades, como luego las de la Crónica de los cervantistas de Máinez, en una proporción abrumadora resultan no ser sino productos artificialmente manufacturados para salir en los papeles, relación de festejos y nimio coleccionismo de alusiones:

—35→

el cervantismo que se cuece en su propia salsa y se alimenta de sí mismo.

Los fervorines del 61 prendieron en la Española la chispa de otro proyecto: una nueva edición del Quijote «que excediese»

a todas las existentes «en lo ostentosa y en los alicientes con que se exornase»

, entre los que debían contarse una portada en policromía y «cuatro vistas sacadas por el método fotográfico»

. La ocurrencia se abandonó a los pocos meses, pero en 1865 Hartzenbusch la recondujo al sensato plan de una edición crítica y anotada. Las disensiones en la comisión correspondiente y el templar gaitas del pleno frustraron el empeño a la altura de 1868 y para siempre: el genial don Juan Eugenio publicó pronto en Barcelona Las 1633 notas que marcan un antes y un después en la ecdótica cervantina, y la Academia nunca ha vuelto a trabajar en una edición del Quijote.

Ni perseveró más de tres años en un ritual aparatoso como el de marras: en 1865 se sintió desbordada (aparte otras razones, temía que le faltaran en España obispos disponibles...), decidió llevarlo a cabo sólo trienalmente, «a fin de que no se convierta en práctica reglamentaria y como de rutina»

, y, en efecto, no lo renovó hasta 1867. En 1868, con la revolución en puertas, «una misa de réquiem -escribe Galdós- bastó para el caso»

. Pero el empuje decisivo ya estaba dado: a partir de las galas académicas de 1861, el aniversario de la muerte del escritor pasó a formar parte del repertorio de memorabilia o lieux de mémoire cronológicos que jalonan la vida de una comunidad.

De Cádiz a Gerona, de Valencia a Guipúzcoa, cada 23 de abril fueron brotando por doquier las iniciativas para proyectar el perfil de Cervantes en un horizonte colectivo o tutelarlo en un inocuo cervantismo de soneto, calendario ilustrado y tarjeta postal. De todo ello, y con más retranca de la que suena, hay en el cuadro que don José María de Pereda pintaba en 1880:

—36→Fue en esa barahúnda tan de época, tan empapada del verbalismo en que todo se quedaba, cuando el aniversario se transfiguró en centenario. Es verdad que la señal de salida y buena parte del esquema para las magnas celebraciones de 1905 las dio Mariano de Cavia en El Imparcial del 2 de diciembre de 1903. Pero, contra la leyenda, no se trata de ningún invento del periodista zaragozano, quien, de hecho, se estaba haciendo eco de la carta de un lector y obedeciendo a la incitación de su director, don José Ortega Munilla, el mismo que pondría en manos de «Azorín» el revólver que anduvo la ruta de Alonso Quijano. Porque no es —37→ sólo que la idea del centenario viniera incubándose de años atrás: es que en el último decenio se había vuelto un asunto urgente, que era preciso ventilar en seguida.

Los centenarios estaban de moda. La derecha, dura o extrema, los había visto no ya con prevención, sino con hostilidad («sí Satanás tuviera centenario»

, fulminaba El siglo futuro del carlismo, «se celebraría el centenario de Satanás»

), pero al cabo advirtió que más valía instrumentalizarlos para la causa. El 1881 de Calderón, el 1882 de Santa Teresa y de Murillo y el 1889 de la conversión de Recaredo (que ya es hurgar en los anales) le vinieron al pelo para «completar de una vez la reconciliación del catolicismo con la idea de nación ... , siempre que la nación se identificara con la fe verdadera»

(Álvarez Junco).

En semejante contexto, bajo todos los prismas (como se decía entonces) había que encontrarle un centenario a Cervantes. El problema era de dónde sacarlo (o dónde meterlo). La cronología demandaba 1916, pero eso era aguardar demasiado. En 1882, el teniente coronel y consecuente demócrata don Luis Vidart, comido (y no era el único) por la impaciencia de emular los centenarios de Calderón y Camões con uno cervantino, incitaba a encajarlo en 1884, a los tres siglos de que se despachara el privilegio de La Galatea (y un año antes de que ésta se imprimiera: ni siquiera estaba dispuesto a esperar a 1885). La solución la dio en 1894 el insigne bibliógrafo catalán don Leopoldo Rius: «tengo para mí que podría y debería solemnizarse el tercer centenario de la aparición de la Parte primera del Quijote, acaecida en los comienzos del año 1605. ... Faltan once años escasos para la fecha de la solemnidad que propongo. Ojalá que acojan esta idea las corporaciones literarias y los más eminentes literatos españoles para darle cuerpo y preparar oportunamente el proyecto de una fiesta que tanto

—38→

nos honraría»

. Y la acogieron, en efecto, por más que sobre la verbena de 1905 hubiera venido a caer el chaparrón de 1898.

El tercer centenario del Quijote dejó con escaso aliento para 1916, y 1947 dio de sí exactamente lo que cabía esperar de aquellos tiempos. Los resplandores y las resonancias de 1905, por otro lado, fueron tantos, que no podía intentarse desafiarlos sino con un cuarto centenario asimismo del Ingenioso hidalgo. En el interludio, ¿qué se hizo del 23 de abril consagrado en «los años bobos»? En 1918, el mismo Cavia maquinó erigirlo en la Fiesta Nacional que muchos echaban de menos y rechazaban no pocos otros. Con más sentido práctico, la Cámara del Libro de Barcelona aprobó en 1923 y Alfonso XIII sancionó en 1926 la propuesta del editor Vicente Clavel de instituir un «Día del libro» en toda España y convocarlo anualmente el 7 de octubre en que se ponía, a ojo de cubero, el nacimiento de Cervantes. Pero a la postre la fecha preferida fue el tradicional aniversario del óbito. De entonces para acá, como es sabido, la celebración del «Día del libro» el 23 de abril, en coincidencia con la muerte de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso, ha sido asumida también por la Unión Europea, la Unesco y los grandes almacenes.

—[39]→

—[40]→ —41→

El «Buscapié» de don Adolfo de Castro es una superchería no sé si al cuadrado, al cubo o de ida y vuelta: falsifica un impreso del siglo XVIII, que a su vez, de haber existido (que no existió), sería la falsificación de un librillo de Cervantes publicado anónimo. Para acreditar la autenticidad de su propia falsificación, Castro defiende la existencia del apócrifo setecentista, dando a entender que era una falsificación del opúsculo cervantino que él estaba falsificando. Más claro, agua, pero tal vez no sobre apostillarlo con unas cuantas citas y anécdotas sobre los orígenes de la historia.

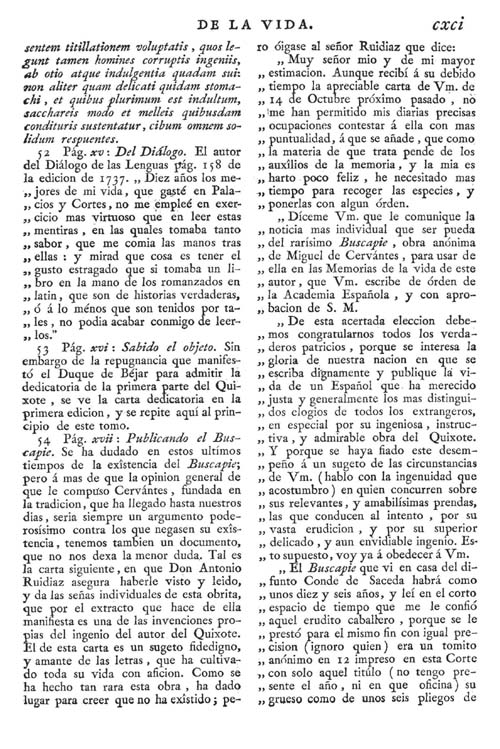

Por cuanto yo alcanzo, la primera mención de un Buscapié en letra de molde la hizo en 1778 el competente investigador don Juan Antonio Pellicer, bibliotecario de Su Majestad: «Un escrito dicen que anda intitulado el Buscapié atribuido a Miguel de Cervantes, que le compuso, según piensan algunos, para avivar al público y moverle a la compra del Don Quijote, cuya obra miró al principio con indiferencia; pero la multitud de sus ediciones hechas en pocos años, y alguna dentro del primer año en que se imprimió, prueban su pronto y abundante despacho y contradicen la intención que se supone en Cervantes en la publicación de aquel papel suelto, si acaso existe y es autor de él»

.1

Pellicer no dice quiénes lo dicen, pero está claro por dónde van los tiros. En 1773, el teniente coronel de Artillería Vicente Gutiérrez de los Ríos había leído en la Real Academia Española un «Elogio de Cervantes» pronto destinado a convertirse en la excelente «Vida de Miguel de Cervantes —42→ Saavedra y Análisis del Quixote» que sirvió de prólogo a la gran edición de la novela que la corporación publicaría en 1780.2 Una de las novedades del «Elogio» hubo de ser la alusión más o menos precisa a un supuesto inédito cervantino, el Buscapié, del que nada sabían antes ni los sujetos de la docta casa (tal Bernardo Iriarte) ni la mayoría de los literatos con quienes se comunicaban (tal Pellicer).

La información que don Vicente aportara en 1773 fue acaso menos cautelosa, pero no diferiría mucho de la que daba en el Quijote de 1780: Cervantes, «conociendo que el Quijote era leído de los que no le entendían y que no le leían los que podían entenderle, procuró excitar la curiosidad de todos publicando el Buscapié. En esta obrita, que se imprimió anónima y es extremamente rara, hizo una aparente y graciosa crítica del Quijote, insinuando que era una sátira fina y paliada de varias personas muy conocidas y principales; pero sin descubrir ni manifestar, aun por los más leves indicios, ninguna de ellas»

.

La referencia hecha en el «Elogio», fuera como fuese, no pudo pasar sin comentarios entre amigos y enemigos de los académicos. La biografía de don Gregorio Mayans, aparecida en Londres en 1738, aunque sólo divulgada en España a partir de 1750, había estimulado entre los eruditos el interés por exhumar noticias en torno a Cervantes.3 El interés fue de la mano con la rivalidad, y la rivalidad con las maledicencias —43→ sobre a quién correspondía la prioridad de un hallazgo. Al laborioso y vanidoso don Juan Antonio, que venía allegando materiales sobre la novela y el novelista, no debió de sentarle bien que nadie estuviera haciendo otro tanto, y no vaciló en difundir sus recelos de que Ríos se aprovechara de descubrimientos que él juzgaba propios (muerto ya el teniente coronel, el Quijote de la Academia tuvo que salir en defensa de su memoria) ni en desaprobar todos los hipotéticos descubrimientos de Ríos que llegaran a sus oídos y le parecieran cuestionables.

La primicia sobre el Buscapié estaba en el caso, de modo que Pellicer, desde el mismo 1773, sin duda se aplicó a desmentirla de palabra con los mismos argumentos que en 1778, aún a falta de otros, puso de molde según hemos visto. Como don Vicente no pudo menos de sentirse inquieto y preguntarse si no habría pecado de incauto, recabó que le fuera confirmada en toda regla, por escrito, la información de la que a todas luces era su única fuente a propósito del Buscapié. Pues aunque en el prólogo al Quijote académico alega «la opinión general de que le compuso Cervantes, fundada en la tradición»

, lo cierto es que no la apoya sino en un «documento»

: la carta del 16 de diciembre de 1775 (con posdata sin fechar) que en respuesta a otra suya de dos meses antes le había dirigido don Antonio (de) Ruidíaz, individuo «fidedigno y amante de las letras, que ha cultivado toda su vida con afición».4

Ruidíaz, cuya identidad se me escapa por completo, salvo como traductor en 1755 de algunas entregas de las Memorias de Trévoux, da ahí todas las señas tipográficas que han llegado hasta nosotros sobre el presunto opúsculo

—44→

cervantino: «El Buscapié que vi en casa del difunto Conde de Saceda, habrá como unos diez y seis años, y leí en el corto espacio de tiempo que me le confió aquel erudito caballero, porque se le prestó para el mismo fin, con igual precisión, ignoro quién, era un tomito anónimo en dozavo, impreso en esta corte con sólo aquel título (no tengo presente el año ni en qué oficina), su grueso como de unos seis pliegos de impresión, buena letra y mal papel»

. Por lo demás, Ruidíaz ignora «el dueño que tuvo o quizá tendrá el Buscapié que vi y leí. Pero ¿por sola esta razón se deberá negar su existencia?»

.

No la negó formalmente Pellicer en 1773 ni 1778, con lo que supiera del «Elogio» de Ríos, ni en 1797,5 enterado ya del testimonio de Ruidíaz, limitándose a impugnar que fuera Cervantes «el autor del folleto»

. Es ése, entiendo, el parecer que desde entonces ha predominado en el cervantismo: admitir que en el siglo XVIII corrió un Buscapié atribuido al autor del Quijote, pero rechazar tal paternidad y considerarlo una superchería fabricada ad hoc. Un tanto por paradoja, una y otra opinión se sustentan, cuando menos en parte, en una misma base: la figura del Conde de Saceda, por generosidad del cual dice Ruidíaz haber tenido en las manos la «obra anónima de Miguel de Cervantes»

.

Don Francisco Miguel de Goyeneche, conde de Saceda (1705-1762), fue un prototipo del magnate de buen gusto, apegado a las artes y a los nobles saberes, pero desde siempre se le ha recordado en especial por sus ediciones de la literatura del Siglo de Oro, que no a todos han parecido

—45→

trigo limpio. Menéndez Pelayo expresa el sentir más común cuando habla de los «fraudes, más o menos graves, que en tiempo de Felipe V solía hacer el Conde de Saceda, ora reimprimiendo libros antiguos y conservándoles la fecha de la edición original, como ejecutó con la Gramática castellana de Antonio de Nebrija y con los Diálogos de Pero Mexía; ora achacando a unos autores escritos de otros, como hizo en cierto tomito que dio como de Poesías varias de Lope de Vega, perteneciendo las más de ellas a Francisco López de Zárate. ... Llevaba el Conde su bibliomanía hasta el punto de imprimir un solo ejemplar de algunas de estas falsificaciones, por el gusto de ser poseedor único de ellas».6

Los datos de don Marcelino no son exactos, y lo son menos las inferencias, porque no consta que Saceda obrara con intención de engañar, y no por pasión y juego de bibliófilo. Pero unos llevan la fama y otros cardan la lana: el Conde de Saceda llevó tempranamente la reputación de falsificador y, la mereciera o no, Ruidíaz la aprovechó para cargarle veladamente el mochuelo del Buscapié.

Ruidíaz había empeñado su palabra en defender la existencia de la obrita: «Parece que no [cabe negarla] sin ofensa de la verdad que afirmo»

. Pellicer, que en 1778 tendía a negarla, se moderaba en 1797, para no incurrir en semejante ofensa; unos años después, en la gran biografía de Cervantes aneja al nuevo Quijote de la Academia (1819), Fernández de Navarrete daba pleno crédito a «una persona tan conocida por su sinceridad y buena fe como don Antonio Ruidíaz».7

—46→

Yo me apostaría un dedo a que Ruidíaz estaba mintiendo (o, si se quiere ser más benévolo, sufría alucinaciones de mitómano) y a que en el siglo XVIII no circuló impreso ningún Buscapié.

Que los temas que se le atribuyen fueron entonces objeto de debate es cosa cierta. Que se les dedicara algún papel ocasional en una academia o tertulia, «en casa del difunto Conde de Saceda»

o en una rebotica, se diría verosímil, pues sabemos de casos similares. Que Ruidíaz partiera de ahí para dárselas de entendido con don Vicente de los Ríos me parece incluso plausible. Pero no creo en un Buscapié impreso en el Setecientos, ni contrahecho por el Conde de Saceda ni por otro.8 Conjeturo más bien que Ruidíaz venía sosteniendo de tiempo atrás (y no era él solo) la interpretación del Quijote que en seguida veremos, y para respaldarla imaginó (o le inculcaron) la patraña del «tomito anónimo»

, que participó a Ríos y luego no tuvo más remedio que mantener, enredándose en el hilo de sus fabulaciones, sin dejar a nuestro buen artillero reducto donde protegerse contra las balas de Pellicer (y las lenguas viperinas de la Española).

Cuando se les toca a Cervantes, como a don Quijote las caballerías, hay ciudadanos probos y cumplidores (yo no lo soy) que se transfiguran y venderían su alma al diablo por una edición o un inédito, no digamos si autógrafo. Ruidíaz es sólo uno más en la rancia prosapia cervantista de los mentirosos, de Avellaneda a Adolfo de Castro y hasta la fecha. Las explicaciones que le ofrece a Ríos después de meditarlas dos meses (y lo que se retrasara la adición final) nos recuerdan las que da Sancho al bachiller Carrasco sobre el robo del rucio y que le exigen al escudero retirarse antes a casa y confortarse «con dos tragos de lo añejo»

.

Como las de Sancho, son a la vez precisas y nebulosas. El Buscapié no era del Conde de Saceda, pero el Conde se lo mostró, y el Conde, que en el ínterin había fallecido, tenía la fama que se sobrentiende. Ruidíaz ignora dónde para, pero a última hora, a costa de demorar aún más la carta para agregarle una posdata, le han hablado de que alguien posee un manuscrito que en vano ha intentado ver él, «sin embargo de las ofertas que me hicieron»

. Vale decir: de tan «raro y desconocido librito»

, los de Ruidíaz son los únicos ojos humanos que han contemplado un ejemplar impreso, y sus oídos los únicos a que ha llegado además el eco de un manuscrito. Un manuscrito en el que Ruidíaz cifra implícitamente las esperanzas de que un día aparezca el Buscapié, aun orlado con «la sospecha de que fuese invención ajena»

... Venga Dios y lo vea.

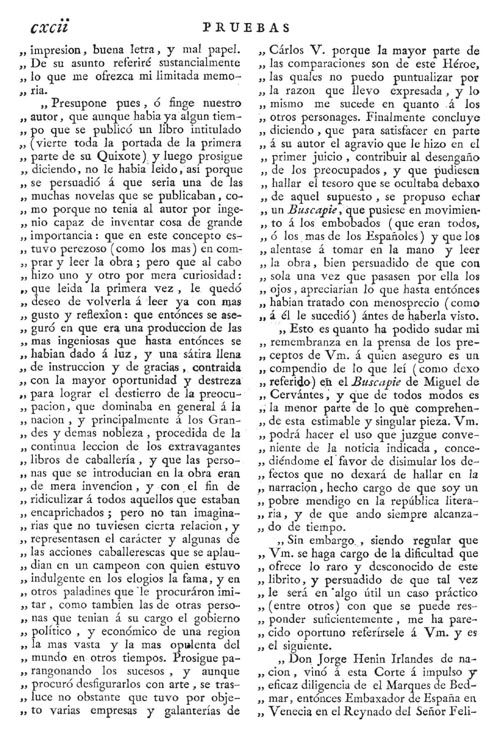

Con todo, donde Ruidíaz más claramente descubre la hilaza no es en las evasivas bibliográficas, sino al presentar el contenido del Buscapié. Según él, «nuestro autor»

lo había compuesto como estímulo a la lectura del Quijote, al comprobar que se trataba de «una sátira llena de instrucción y gracias»

, dirigida «principalmente a las grandes y demás nobleza»

a fin de recriminarles la malsana afición a los «extravagantes libros de

—48→

caballería»

. Los personajes «eran de mera invención»

, aunque no tanto como para no traslucir en particular el perfil de «un campeón con quien estuvo indulgente en los elogios la fama»

y en quien debía reconocerse a Carlos V, «porque la mayor parte de las comparaciones son de este héroe»

. Pero tampoco faltaban las transparencias «de otras personas que tenían a su cargo el gobierno político y económico de una región la más vasta y la más opulenta del mundo en otros tiempos»

.

Por si ese «compendio»

no bastara a don Vicente de los Ríos para formarse una idea adecuada, Ruidíaz le brinda como paralelo «un caso práctico»

. Un tal «don Jorge Henin, irlandés de nación»

(muy señor nuestro), llamado por el Marqués de Bedmar, «entonces embajador de España en Venecia»

, llegó a la corte de Felipe III y, advirtiendo los manejos del Duque de Lerma, se propuso denunciarlos y hacer públicas «las causas radicales de la decadencia de esta monarquía»

. Como, no obstante, «sus repetidas representaciones nunca llegaron al trono, porque el Duque estancaba su curso»

, Henin las estampó en «un tratado»

sin lugar ni fecha, tirado en poquísimos ejemplares, en cuya portada se leía: «Lo fice imprimir con el debido recato»

. Pues bien, Ruidíaz asegura haber poseído el «excelente tratado»

de Henin y haberlo transferido «a mejor dueño»

en 1761 (o séase, el año anterior a la muerte del Conde de Saceda), por más que sabe muy bien quién lo tiene «en el día»

. ¿Quiere nadie más pruebas, viene a concluir, de la existencia y el carácter del Buscapié? «Lo mismo discurro yo que le sucedería a nuestro Cervantes con su Buscapié, y más cuando no podía ignorar que aquel propio ministro»

, el Duque de Lerma, «no era amigo suyo»

.

Hay que ser tonto y echarle cara. Ruidíaz corrobora una fábula con otra todavía más diáfana (porque, obviamente, Henin nunca ha sido visto ni habido) y lo endereza todo a

—49→

explicar el Quijote como sátira de Carlos V y el Duque de Lerma... y a arremeter contra don Gregorio Mayans: «Perdóneme la política conjetura que persuade al señor Mayans a que no fue así, y lo mismo digo en lo demás que expresa a los números 143 y 144 de la Vida de Cervantes que escribió»

, donde Mayans rebate, añadamos, que en el Quijote hubiera rastro alguno ni del Emperador ni del valido. Si no me engaño, es ésa una de las razones de que Antonio Ruidíaz, solo o en compañía de otros (así rezaría el auto que lo condenara), urdiera la trama de un falso, imaginario y tendencioso Buscapié cervantino.

El puntillazo a don Gregorio con que concluye Ruidíaz (In cauda venenum) tal vez responde simplemente a una típica rivalidad de personas o escuelas, pero, como fuera, incluso una divergencia en puntos de erudición cervantina implicaba entonces cuestiones de más alcance. En el fondo, se estaba hablando de España, vista en el espejo de Europa y a los destellos de la Ilustración.

La popularidad y la estimación inmensas que el Quijote había conseguido en Francia e Inglaterra le multiplicaron los lectores entre nosotros y lo convirtieron también aquí en objeto de estudio y discusión. Un prestigio llegado de fuera tenía una cara y una cruz: por un lado, era timbre de gloria para España; por otro, podía tomarse como un reproche por no haber apreciado debidamente el Quijote hasta echarlo de ver tan admirado en otros países. La edición de la Academia, en 1780, como otros proyectos afines que no llegaron a cuajar, reflejaba el sentimiento de culpa que tal reproche implícito había espoleado.

Había más. Hacia 1750 no faltaban quienes se maliciaran que Europa, al reírse con don Quijote, se estaba riendo de España. Ocurría que el más famoso de todos los españoles, —50→ reales y ficticios, era en definitiva un loco grotesco, y ocurría que las doctrinas literarias del Antiguo Régimen clasificaban resueltamente la novela de Cervantes en la categoría de la sátira. Pero ¿sátira de qué? ¿Del protagonista, de los modelos que lo inspiraran, de su clase social, de toda la nación? Una respuesta tuvo extraordinaria divulgación en Francia e Inglaterra desde el último tercio del mismo siglo XVII: el Quijote, más o menos en clave, había pretendido ridiculizar la obsesión caballeresca de la aristocracia, incitándola a renunciar a sus valores tradicionales; y al conseguir de hecho la renuncia había provocado la decadencia de España.

La interpretación tiene toda la pinta de haberse ido gestando menos en los gabinetes de los estudiosos que en los salones de las grandes señoras, en conversaciones para lucir el ingenio barajando los comentarios sobre las obras recién leídas o siempre releídas (y ninguna más que Dom Quichotte) y sobre las singularidades de una España entonces muy presente en la atención de Francia. Saint-Évremond discurría que los españoles pecan siempre por exceso y se dejan llevar por la fantasía, en el amor y en la guerra, de suerte que «une vieille impression de chevalerie errante, commune a toute l'Espagne, tourne les esprits des cavaliers aux aventures bizarres»

. Puesto a buscar ejemplos en la historia, el más pertinente se le antojaba Carlos V, en cuyas empresas «il entroit moins d'interet que de fantaisie»

: «Admirez, Messieurs -exhortaba a sus compañeros de la Academie Française-, admirez la vertu de cet esprit vaste. Il tourne les héros en chevaliers errans et donne aux vertus héroïques l'air des aventures fabuleuses»

.9 El espléndido moralista

—51→

libertino no aducía entonces el Ingenioso hidalgo, que era el libro que más amaba y que más le gustaría haber escrito, pero es evidente que sobre él modelaba su visión de España y que el Emperador se le ofrecía sub specie de don Quijote.

Más engañosamente concreto era en 1675 el jesuita René Rapin: «Cervantès ... , ce grand homme, ayant été traité avec quelque mépris par le Duc de Lerme, premier Ministre de Philippe III, qui n'avoit nulle considération pour les sçavants, écrivit le roman de Dom Quichot, qui est une satire très fine de sa nation, parce que toute la noblesse d'Espagne, qu'il rend ridicule par cet ouvrage, s'étoit entêtée de Chevalerie. C'est une tradition que je tiens d'un des mes amis, qui avoit apris ce secret de Dom Lopé, à qui Cervantes avoit fait confidence de son ressentiment»

.10 En 1639, Manuel Faría e Sousa había entendido que si un duque confía a Sancho el gobierno de la Ínsula Barataria es porque Cervantes quiere criticar «la errada y aun ridícula elección que generalmente se hace de sujetos para ministros»

, y «en particular»

para «virreyes y gobernadores de Italia»

, «porque de ordinario los virreyes y gobernadores son duques».11

Pero aunque la confidencia de «Dom Lopé»

no parece mejor fundada que la noticia de Rapin de que el novelista era «secrétaire du Duc d'Albe»

, el chismorreo del abate, haciendo del Quijote una «satire de sa nation»

y centrándola en el Duque de Lerma y en la nobleza española, corrió y se engrosó como bola de nieve, a favor de

—52→

la imagen de España que el meridiano declive del imperio estaba imponiendo en todas partes.

Todo indica que fue en Inglaterra, y quizá sobre el fondo de las cambiantes fortunas de los «Cavaliers» en la Guerra Civil y en la Restauración, donde primero se sostuvo, a finales del Seiscientos, que «the History of Don Quixot had ruined the Spanish Monarchy»

: para Sir William Temple, el autor había puesto en solfa las virtudes caballerescas, «Love and Valour»

, «Honor and Love»

, «Fighting and Loving»

, y era, por ende, «a great cause of the ruin of Spain, or of its greatness and power»

. Según Peter Motteux, el traductor del Quijote en 1700, «the wonderfull declension of the Spanish bravery and greatness in the last century»

debía imputarse «very much»

a Cervantes por haber llevado la broma demasiado lejos y escarnecer no ya «Romantic Love and Errantry»

, sino también «Honour and Courage»

.12

Nos sorprende hoy que esas charlatanerías tuvieran tanta resonancia, pero el caso es que circularon profusamente, de Saint-Évremond, Rapin y Temple a la Marquesa de Lambert, Leopardi o Byron, y que determinaron la interpretación del Quijote seguramente más difundida hasta el romanticismo. Así la novela cervantina se convirtió de libro en mito: pasó a llevar consigo una idea de España y a ser leída buscándole contrafiguras en la historia y el carácter de los españoles.

Los cuales, desde luego, jamás habían imaginado equiparar el Quijote con la patria, ni por sí solos lo habrían imaginado, pero paulatinamente fueron haciendo suyo el producto importado de Francia e Inglaterra. Hubo gritos de escándalo

—53→

y se acusó a Cervantes de ser «del honor de España ... verdugo y cuchillo»

.13 Pero incluso el mero hecho de hallar en el Quijote «vilipendios de la nación»

empujaba a oponer a la foránea una interpretación castiza de análogo alcance nacional. Justamente a lo largo del siglo fue prosperando el mismo concepto de una España dotada de un «genio» y un «carácter nacional» de cuya definición formaban parte, como siempre ocurre con las monsergas por el estilo, rasgos que donde se habían hinchado era en el extranjero. De ahí, tomaron no pocos, por ejemplo, la noción de una «gravedad española ... que sabía aventajarse a nuestros émulos en la guerra y en la paz»

.14 La consagración de Cervantes como el escritor español por excelencia proyectó sobre él todos los contrapuestos pareceres sobre la propia España, y al invocarse su obra maestra en el tira y afloja de los estereotipos a menudo se aprovecharon los tópicos forasteros. Cuando Cadalso, pongamos, escribe que el Quijote «nos entibió mucho en materias de honor»

,15 o cuando todavía Clemencín insiste en que «contribuyó a debilitar las ideas y máximas del antiguo pundonor castellano»

,16 están prestando oídos a tales tópicos y mostrándonos cómo el Quijote,

—54→

casi insensiblemente, fue aclimatándose en cuanto símbolo, positivo o negativo, de opiniones y causas que iban mucho más allá de la controversia literaria e involucraban la situación y la identidad de España. Que entonces se tildara de «quixotismo», con acentos conservadores o reformistas, el prurito de promoción social en detrimento del trabajo productivo (como ha mostrado René Andioc) dice con elocuencia la relevancia de las cuestiones que se agitaban bajo un signo cervantino.

Volvamos a tomar el hilo. La carta de Antonio Ruidíaz a Vicente de los Ríos pretende ser una confirmación documental de las exégesis anglofrancesas que acabo de esbozar: la supuesta «obra anónima de Miguel de Cervantes»

, por boca nada menos que del propio autor, y el fabuloso «tratado» de Henin vienen a certificar que en el Quijote hay una sátira del Carlos V de Saint-Évremond, del Duque de Lerma que señalaba Rapin y de «la decadencia de esta monarquía»

argüida por Sir William Temple y tantos más. El primer Buscapié, el Buscapié del siglo XVIII, que no existió más que en la cabeza de Ruidíaz, nació para revalidar las chácharas extranjeras sobre el Quijote. Cosa distinta es con qué orientación.

Tanto a uno como a otro lado de los Pirineos, las leyendas de marras recibieron valoraciones encontradas. En la dedicatoria de la soberbia edición londinense de 1738, Lord Carteret evocaba claramente el juicio de Temple y Motteux matizándolo en el sentido positivo de que «sólo Cervantes fue capaz de desterrar las fantásticas y estravagantes ideas que habían inficionado la del valor y trato civil»

: «el que enmienda el genio de una nación y le da tales realces hace más provecho a un reino que el que estiende sus límites...»

. Luego, en el prólogo, Mayans negaba que hubiera en el Quijote la menor alusión a Carlos V ni al Duque de Lerma, pero, sin meterse

—55→

a indagar cómo «cubrió Cervantes su idea con el velo de la ficción»

, rehuía también «hablar de algunas personas que se creen caracterizadas en la de esta misteriosa historia»

y prefería resaltar su provechosa denuncia de los libros de caballerías (y notar al paso en la figura del protagonista, eso sí, un picotazo contra los advenedizos «que salen de su esfera»

). Vicente de los Ríos, aprobando en última instancia que el Quijote conllevaba una sátira discretísima «de varias personas muy conocidas»

, contradice a los «varios autores extranjeros»

que infieren «que el objeto de esta fábula es únicamente reprehender y ridiculizar la caballería andante como defecto peculiar de la nación española»

, cuando «la verdad es que el espíritu caballeresco era común a toda Europa»

y lo censurado por el novelista son sus «excesos»

, «abusos»

y «vicios»

.

Especialmente en la segunda mitad del siglo, Cervantes dio pie a muchos pronunciamientos conflictivos. Con bandera de Francia y en nombre de la poética neoclasicista, Blas de Nasarre anteponía al auténtico el Quijote de Avellaneda... al par que exaltaba la teoría dramática cervantina. Los apologetas de Lope y Calderón replicaban a Nasarre culpando a Cervantes de mal patriota («patricio», se decía también entonces), pero fundaban la acusación (que con frecuencia extendieron a Mayans) en las leyendas transpirenaicas que conocemos. Quienes más las manosearon fueron de hecho los más reaccionarios en todos los terrenos. Frente a quienes denostaban «el sistema de ferocidad y barbarie del que resultó el espíritu caballeresco que supo desterrar Cervantes con su Don Quijote»

,17 fueron ellos los que remacharon que,

—56→

si «quitolo Cervantes con su Don Quijote, no mejoró nuestras cosas: las pervirtió»

.18

Ruidíaz no se deja situar fácilmente en ese abanico de posiciones, porque amaga y no da: exhibe los datos, pero no hace explícitas las conclusiones. A Carlos V lo presenta por debajo de «los elogios de la fama»

, exteriorizando sin duda un juicio propio, y no para que se le achaque al Cervantes del Buscapié. Por cuenta exclusivamente suya, pinta a Lerma como «despótico»

responsable del «deplorable estado»

de la Monarquía, enfrentándolo a Cervantes, «declarado enemigo suyo»

, al Rey y, en particular, al héroe de su segundo apócrifo, el animoso irlandés Henin, que traía bajo el brazo un programa completo para remediar «la decadencia»

, «tocando en él los puntos más esenciales pertenecientes a política, guerra, marina, Indias, comercio y económica»

. «Los grandes y demás nobleza»

, entretenidos en quimeras caballerescas, no salen bien parados. ¿Estaba Ruidíaz, con Henin, calcando para el pasado un programa que soñaba para el presente? E incluso: en semejante baile de máscaras, ¿el privado de Felipe III disfrazaba a alguna personalidad contemporánea?

Por otra parte, eran sobre todo los conservadores quienes esgrimían para denigrar a Cervantes las noticias y las interpretaciones de que echa mano Ruidíaz. ¿Cabría, pues, elucubrar que si aporta los (falsos) testimonios de que el Quijote tiene que ver con Carlos V, el Duque de Lerma y «la decadencia»

, es para proponer al lector que saque de tales fuentes las mismas conclusiones que los enemigos de las reformas?

—57→

Sería una explicación tan enrevesada como la de Nasarre al asegurar que las comedias cervantinas son malas adrede, para denunciar como pésimas las de Lope... Nasarre, con quien Ruidíaz compartía por lo menos el odio a Mayans, era hombre atrabiliario y tornadizo, de venadas imprevisibles. François Lopez ha podido preguntarse si cuando proclamaba honrar la memoria de Cervantes no seguía «en realidad y torvamente con su designio de infamarla»

.19 Tampoco sorprendería que quien embarcó a Ríos en la farsa que sabemos no estuviera demasiado en sus cabales. Tal vez ni siquiera haya que descartar que el primer Buscapié se dirigiera al cabo contra Miguel de Cervantes.

Una apostilla para terminar por donde he empezado. Adolfo de Castro defendió la existencia (aunque no en forma de impreso) del Buscapié del siglo XVIII, para dar a entender que era una falsificación del opúsculo cervantino que él estaba falsificando. Con el mismo objeto de sugerir que el suyo, el segundo Buscapié, se hallaba en las raíces del primero, el de Ruidíaz, lo sembró de alusiones al Emperador y a Felipe II, de suerte que «pudiera decirse que Cervantes quiso censurar la devoción de aquellos monarcas a las cosas de caballerías»

. Con lo cual, acto seguido, se permitía el lujo de coincidir con Mayans y disentir ponderadamente de Ruidíaz: «Pero de censurar la afición de estos soberanos a las cosas caballerescas hasta el punto de tomar sus hechos por modelo, para ridiculizarlos en el Quijote, hay distancia tan grande cuanta hay del cielo a la tierra»

.20

Las impugnaciones del Buscapié de Castro fueron numerosas y contundentes, comenzando por don Bartolomé José Gallardo, que, sin comerlo ni beberlo, acaso había sido el padre de la criatura.21 Sin embargo, las hablillas del abate francés y sus pares siguieron (y siguen) pesando sobre la tradición del cervantismo.

En 1863, Fernández-Guerra empezó a publicar y atribuyó a Cervantes una relación de festejos en la que se recogían los apodos burlescos que, como era de regla, adoptaban los justadores del torneo. Deslumbrado por el supuesto hallazgo, se le ocurrió leer con anteojos similares los nombres de los paladines en quienes don Quijote transforma a los carneros del rebaño (I, 18): y ahí, en cabeza de todos los magnates de Felipe III, el doctísimo don Aureliano identificó a «Laurcalco, señor de la Puente de Plata»

, ni más ni menos que como el Duque de Lerma.

No habían pasado dos años, cuando una noticia conmocionó a los cervantistas: Pascual de Gayangos y Juan Eugenio Hartzenbusch habían recibido sendas cartas de un sabio alemán, el señor Bergenroth (¿Gustav Adolf?), quien les comunicaba que el infatigable escudriñador de los archivos de

—59→

Venecia H. Rawdon Brown había descubierto en ellos «una interesantísima colección de despachos, o más bien cartas, del célebre Simón Contareni [sic], embajador de aquella señoría en España durante el año de 1605, dirigidas a su Gobierno desde Madrid, y que contienen, casi familiarmente, noticia de todos los sucesos notables ocurridos por aquel tiempo en esta Corte. Forma parte de esta correspondencia una carta en la cual refiere Contareni que últimamente había salido a luz un libro de entretenimiento con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y que la voz pública señalaba y juzgaba esta obra como una bien disfrazada sátira de los principales personajes influyentes a la sazón en el gobierno de España y especialmente del Duque de Lerma»

.22

Nada de eso se encuentra ni por asomo en la relación de Contarini que se conoce, y que precisamente se había editado en Madrid en 1857, ni Rawdon Brown desempolvó jamás ninguna otra que venga al caso. El ilustre investigador inglés era un apasionado del Quijote (aún se conservan en la British Library dos ejemplares con anotaciones suyas), pero lo que en 1873 imprimió en The Atheneum fue un artículo con hipótesis tan morrocotudas como ésta: cuando don Quijote regala a Sancho «tres de los cinco (pollinos) que dejé en casa»

(I, 25), ¿no estaba Cervantes pensando en Carlos Manuel de Saboya, que, en sus pretensiones al trono de España, había enviado a la Corte a tres de sus cinco hijos?

Pasma que Cayetano Alberto de la Barrera diera por buenas y amplificara las especulaciones de Fernández-Guerra, y

—60→

además apoyándolas con los bulos sobre la relación de Contarini, en los que oímos todavía los ecos del Henin a quien Ruidíaz se trajo de Venecia. Porque el admirable don Cayetano fue el más persistente y certero debelador del Buscapié de Castro, pero, después de propinarle tantos puñalazos cacheteros, no dudaba en contradecir explícitamente a Mayans, aceptar como válidos «las sospechas y los rumores que designaban el Quijote como representación satírica del Duque de Lerma»

y «dar crédito a la carta famosa de Ruidíaz»

. A la postre, el mejor cervantismo se quedaba con el primero y más tonto de los Buscapiés.

—[67]→

—[68]→ —69→