Tradiciones peruanas. Primera serie

Ricardo Palma

Miembro Correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia, y Director de la Biblioteca Nacional de Lima

No hemos de hacer la biografía de D. Ricardo Palma, ni de formular juicio alguno acerca de su labor literaria: una y otro los encontrarán nuestros lectores en el presente tomo, suscritos por literatos tan eminentes como Miguel Cané, Rubén Darío y Francisco Sosa. Nuestro propósito al encabezar con estas líneas la publicación de las Tradiciones peruanas es únicamente rendir tributo de admiración al ilustre escritor y consignar la satisfacción con que incluimos en nuestra BIBLIOTECA UNIVERSAL ILUSTRADA una obra que goza de tan grande como merecida fama en la América latina y que por muchos conceptos es digna de ser popularizada en España.

De los ocho tomos que forman la colección completa de las obras de D. Ricardo Palma, hemos entresacado los artículos que tienen carácter de tradición, dejando a un lado todos los estudios bibliográficos, históricos, o esencialmente literarios, que, aun cuando no menos valiosos que aquéllos, no respondían al objeto que nos propusimos al proyectar la presente publicación. Asimismo, de los muchísimos juicios que sobre las producciones del autor preceden a cada tomo hemos tenido que omitir la mayor parte, insertando sólo tres y sintiendo no poder reproducir los demás, debidos a D. Juan Valera, a D. Ricardo Becerro, a D. Francisco Gavidia, a D. Eugenio M. Hostos, a D. Gonzalo Bulnes, a D. Simón Camacho, a D. Juan M. Gutiérrez y a otros escritores no menos notables.

La presente edición de las Tradiciones peruanas es la primera que se publica ilustrada habiéndole sido por el hábil artista, D. Nicanor Vázquez, quien para mejor llenar su cometido se ha, ajustado a los apuntes facilitados por el mismo Sr. Palma, gracias a lo cual no vacilamos en afirmar que los dibujos representan con toda propiedad los tipos, lugares y costumbres a que cada tradición se refiere.

Al ofrecer hoy las Tradiciones peruanas a nuestros suscriptores, creemos firmemente que han de agradecernos la publicación de una obra que constituye un hermoso monumento literario, erigido en el Nuevo Mundo a la lengua castellana que, magistralmente manejada por el señor Palma, sirve de magnífico ropaje a las poéticas e interesantes narraciones por éste pacientemente recogidas en el que un tiempo fue pujante imperio de los Incas y es hoy una de las repúblicas americanas en que más alto nivel han alcanzado las manifestaciones de la humana inteligencia.

Los editores

Pocos días antes del centenario del general San Martín, me di el placer de hacer una visita a mi respetabilísimo amigo el doctor D. Juan María Gutiérrez, uno de los hombres, nacidos en este continente, más profundamente animado por el sentimiento americano.

Charlábamos sobre la conferencia literaria que debía celebrarse en honor del libertador de tres naciones. Él, con su inalterable buena voluntad, había aceptado el compromiso de presentar un trabajo histórico sobre San Martín, y había elegido como tema los esfuerzos del héroe para levantar el nivel intelectual de los pueblos que acababan de despertar a la vida libre e independiente. D. Bartolomé Mitre, por su lado, y bajo el título irónico de Las cuentas del gran capitán, remitió un interesantísimo artículo, presentando al vencedor de Maypú como un tipo acabado de pobreza y desprendimiento. Los poetas hablaron también: Ricardo Gutiérrez, Carlos Encina y Olegario Andrade doblaron reverentes la rodilla ante el padre de nuestra independencia, cantando su cuna humildemente perdida entre los bosques de las Misiones y su tumba iluminada por la bendición de un mundo entero.

D. Juan María Gutiérrez me presentaba sus quejas contra nuestra generación que, en materia de literatura, no tenía ideal patrio. «Viven ustedes (me decía) en un mundo ficticio. Tome usted esos tres poetas cuyos versos van a ser mañana aplaudidos, y dígame si es posible encontrar en ellos la expresión de nuestra sociabilidad propia, el eco de nuestros dolores históricos, la voz de una aspiración americana. Son todos ustedes europeos en la forma y en el fondo; porque sus producciones están impregnadas del sentimentalismo enfermizo de Byron, del escepticismo cáustico de Heine o del enervante pesimismo de Leopardi, precisamente cuando todas esas anomalías morales empiezan a perder su crédito en el viejo mundo. Fijen, por Dios, sus ojos y su alma en esta tierra americana, que les abrirá cariñosa el tesoro que encierra en su tradición; identifiquen su ideal con el del pueblo en cuyo seno han nacido, y dejen al pasado enterrar sus muertos. He pasado las últimas noches leyendo las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, y pocos libros han respondido más eficazmente a la necesidad que siente mi espíritu de ver llegada la hora en que la literatura americana no sea una planta exótica en suelo americano. Tengo cariño y gratitud por ese escritor brillante que honra las letras de su patria. Le he enviado mi palabra de aliento, y espero reciba con agrado el aplauso del viejo veterano tan cerca ya de la tumba».

¡Tan cerca ya de la tumba! ¡Pobre maestro querido! ¡Tres días después, vencido por las emociones profundas que las fiestas del centenario habían desenvuelto en su alma, dobló su cabeza generosa y se hundió en el reposo! ¡Quién me diera (decía sobre su féretro un noble francés) morir en mi patria, en el aniversario de Hoche o de Marceau!

Fue un atleta de las letras argentinas. Su amor inalterable por las cosas bellas parecía haber iluminado su fisonomía, dando un brillo atrayente a sus cabellos blancos como los de Longfellow. Vivió en un mundo encantado, despreciando la ola furiosa del positivismo que pasaba a sus pies; se encerró en su modesto Túsculo y, como el poeta latino, empleó las horas de su vida en adornarlas de puras emociones. Pocas veces bajó a la prensa, esa arena ardiente que a todos nos tuesta y endurece el corazón; esa alma nutrix, como diría Janín, que a todos nos absorbe, pero que a todos nos levanta. Hundido en sus recuerdos, rodeado de sus esperanzas, estudió la manifestación de aquellos espíritus elevados que, para nosotros, son el pasado, y eran para él la juventud. En esa tarea, grave y tenaz, pero serena, su inteligencia parecía haberse pulido, su gusto purificado, y en la edad en que Voltaire empezaba a burlarse de todo y en que, Goethe se encerraba en su profundo egoísmo, tenía acentos de entusiasmo juvenil, pesares de la adolescencia, emociones de los veinte años. No lo veis, como a Schiller joven o a Heine antes de la parálisis, echar de menos el mundo helénico y mirar con tristeza los astros del firmamento que hoy descompone el espectrómetro, y que ahora tres mil años eran dioses que poblaban los cielos y rejuvenecían al mundo al sacudir su cabellera, como dice Musset.

Cuando el nombre del doctor Gutiérrez cruza mi memoria, no puedo acallar el sentimiento de respeto que me invade. A más, si había nacido en suelo argentino, su patria intelectual era la América entera.

Tenía razón el viejo maestro al referirse al carácter del estro de los tres grandes poetas argentinos contemporáneos. Cada uno sigue la magnífica senda de su índole.

Dejad a Ricardo Gutiérrez las profundas evoluciones del alma, las amarguras de la vida, los rudos dolores, las angustias inagotables cuyo término sólo existe en la fría soledad de las tumbas; campo infinito como el dolor, inmutable como la humana naturaleza1.

Dejad a Encina las maravillosas adivinaciones del sentimiento; su espíritu robusto poetiza toda noción que adquiere, como este suelo tropical levanta a las nubes la planta nacida del impalpable germen. Todos los sueños, todas las vagas aspiraciones de la humanidad hacia un ideal divino han proyectado su sombra sobre esa inteligencia vigorosa que se ha retemplado en la lucha y que ha deslumbrado con brillo incomparable el día que una chispa de esperanza ha ido a alojarse en ella2.

El alma de Andrade debe haber animado el cuerpo de algún hombre primitivo, contemporáneo de los últimos y soberbios cataclismos de la naturaleza. El poeta, como Pitágoras, tiene la vaga reminiscencia de una vida anterior: recuerda las montañas que entreabren la tierra con su esfuerzo pujante y levantan sus crestas al cielo: cree oír los huracanes que estremecen el mar hasta las entrañas, y su mirada extática percibe aún las escenas ciclópeas de ese génesis maravilloso. Allí beben su inspiración esos cantos viriles y enérgicos; allí se condensan esas imágenes graníticas que sobrecogen al que las mira de improviso3.

Pero ninguno de ellos llena la misión del poeta americano, según la comprendía el doctor Gutiérrez: responden a un mundo moral que el cosmopolitismo de la sociabilidad argentina ha aclimatado en el Plata.

Los únicos trabajos de ese género, esencialmente americano y que el Sr. Palma ha llevado tan alto, pertenecen al doctor D. Vicente F. López y fueron escritos en su juventud. Supongo que será aquí bien conocida su preciosa y característica novela La novia del hereje. Inéditos e inacabados tiene aún los manuscritos de algunos romances de la misma índole, como El conde de Buenos Aires (título que el rey de España dio a D. Santiago Liniers por la defensa contra los ingleses); Martín I (apodo que daban los patriotas al jefe de la conspiración española para contrarrestar el movimiento revolucionario, personaje que, como diría Palma, trabó íntima relación con la ene de palo), y El capitán Vargas, episodios de la guerra de la Independencia. Más tarde, el doctor López se entregó a estudios serios y profundos sobre este país, publicando su atrevido libro Las razas arianas del Perú, y emprendió los admirables estudios históricos publicados bajo el nombre de Recuerdos del año XX. Los romances antes mencionados esperan la última mano, y desgraciadamente para las letras americanas temo la esperen aún largo tiempo. El hijo del doctor López, Lucio Vicente López, apareció con estruendo en el mundo de las letras, ahora diez años, publicando su Canto al Cuzco, en el que revivía la vibrante poesía india tan poderosamente reflejada en el Ollantay. Luego se hizo abogado, hombre político, periodista, parlamentario de primer orden, y las musas, que habían juzgado innecesario hacerle rentas, se quedaron con un palmo de narices.

¡Honor, pues, a los leales! Y entre ellos, ¡honor máximo a Ricardo Palma!

Acabo de releer la mayor parte de las tradiciones del inimitable narrador. Si a Ossián es necesario leerlo en la montaña, a Tennyson junto a un buen fuego en una confortable villa inglesa, a Beaumarchais en París y al Tasso en Florencia, sostengo que a Palma hay que leerlo en Lima.

Para el extranjero, el teatro casi no ha cambiado. No conozco una ciudad que tenga un colorido más americano que ésta. Dios se lo conserve, para reposar la mirada de aquellos patiches europeos que se llaman Valparaíso, Santiago o Buenos Aires.

En cuanto a los personajes, fijad un poco la atención y la mirada hasta que las ojos adquieran aquella potencia óptica que, en la leyenda alemana, hace salir las figuras de las telas y animarse los mármoles y bronces, y veréis encarnarse el personaje tradicional y pasearse con toda tranquilidad por esta noble ciudad de los reyes.

Ese es mi encanto en los libros de Palma.

La limeña que vuelve tarumba al virrey en persona con una mirada o un chiste, la he visto ayer salir de Santo Domingo con los ojos como ascuas bajo el encaje del manto, con un pie capaz de desaparecer en la juntura de dos piedras y aquel andar que hubiera hecho persignarse al mismo San Antonio.

Todos viven: el reverendo padre franciscano, redondo, satisfecho, regordete, con la unción en el semblante que da la digestión tranquila; el zambito físico, paquete, sonriente y decidor; el indio, paciente y manso; todos viven, repito; pero... ¡me falta el virrey!

Y yo amo al virrey, cuando es genuino, legítimo, sin mezcla, cuando es virrey del Perú, en una palabra, y no aquella falsificación que se llamó virrey del Río de la Plata, venido a la vida en 1776, cuando los mismos reyes empezaban a liar petates y los criollos a tener veleidades de libre cambio, libertad de prensa y demás paparruchas que nos cayeron encima junto con la patria.

He ahí, a mi juicio, el puro timbre de gloria para Ricardo Palma. Wálter Scott no ha dado más vida y movimiento al caballero de las Cruzadas, Monley al Taciturno, ni Macaulay a Jacobo II, que Palma a los virreyes del Perú. El azar no quiso que Moliére los conociera y nos privó de una obra maestra; pero el autor de las Tradiciones peruanas ha salvado el vacío de una manera prodigiosa.

Si todo lo que Palma cuenta no ha sucedido, peor para la historia. En cuanto a mí, declaro que, por egoísmo, no se me ocurre poner ni por un instante en duda cuanta afirmación hace el encantador.

Ivanhoe puede no haber existido; pero ni Thierry ni Treeman dan, en sendos capítulos, una idea tan exacta del estado social de la Inglaterra en los tiempos que sucedieron a la conquista, como ese tipo, mitad sajón, mitad normando, formado con la más pura levadura histórica. La idea de la obra maestra de Agustín Thierry le vino leyendo el Ivanhoe de Wálter Scott. No es aventurado suponer que a las Tradiciones peruanas esté reservado el honor de inspirar alguna historia del virreinato del Perú, que tanta falta hace.

El estilo de Ricardo Palma es su propiedad exclusiva e inimitable; pero aquel que, engañado por su pureza castiza, le supusiera una filiación únicamente española, sufriría un grave error. No se alcanza esta perfección sin conocer a fondo los humoristas ingleses, especialmente Swift y Henry Bayle; sin haber vivido en íntimo comercio con Moliére, y entre los alemanes con Heine y Jean Paul. Indudablemente que sobre todos ellos está Cervantes; pero es precisamente el carácter de nuestra literatura americana la base ecléctica en que se apoya. Todo eso ha tomado su nota individual al pasar por el espíritu de Palma, dando por resultado ese estilo, lleno de chispa y malicia, que roza siempre los hombres y las costumbres sin cortar hasta el hueso; que no se desmiente jamás, manteniéndose en la atmósfera de picaresca ingenuidad que lo hace delicioso.

Entre los exquisitos halagos que esta tierra ofrece al viajero argentino, no ha sido de los menos gratos para mí la lectura de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma en plena Lima.

Quiera el poeta aceptar esta descosida charla como la expresión de mi gratitud por las buenas horas que su libro me ha hecho vivir en el pasado.

Miguel Cané

Lima, febrero 7 de 1880.

Fuí desde el Callao a Lima, por sólo conocerle, en febrero de 1888. De a bordo a tierra iba con un chileno que me decía: «No vaya usted a verle; es como un ogro de terco». Yo pensaba para mi coleto: De un regaño no ha de pasar... Y ¡cáspita! recordaba mi Canto épico a las glorias de Chile.

Llevado por un coche que encontré en la calle de Mercaderes, después de caminar un buen rato por aquellas calles de la alegre ciudad de los virreyes, me encontré a las puertas de la Biblioteca Nacional. Entré, y tras pasar largos corredores, llegué al departamento del Sr. Director. Frente a la puerta de su oficina me detuve un momento para admirar el célebre cuadro de Montero La muerte de Atahualpa. Por fin, valor y adelante. Dos golpecitos en la puerta... De un regaño no ha de pasar...

«¡Oh, mi Sr. D. Darío Rubén!...». Ante una mesa toda llena de papeles nuevos y viejos, viejos sobre todo, estaba Ricardo Palma, y me recibía con una amable sonrisa que me daba ánimos, debajo de sus espesos y canosos bigotes retorcidos. ¡Figura simpática e interesante en verdad! Mediano de cuerpo, ágil a pesar de su gruesa carga de años, ojos brillantes que hablan y párpados movibles que subrayan a veces lo que dicen los ojos, rápido gesto de buen conversador y palabra fácil y amena: ¡tal era el ogro! «Oh, mi Sr. D. Darío Rubén». Así me saludó, así, poniendo el apellido primero y el nombre después. Mi pobre nombre tiene esa capellanía. En diarios sudamericanos he leído: «El escritor que se oculta bajo el seudónimo de Rubén Darío...». Sí, unos lo creen seudónimo, otros lo colocan al revés, como el ingenio de las Tradiciones peruanas, y otros, como D. Juan Valera, dicen que es un nombre «contrahecho o fingido...».

¡Válgame Dios! Pero dejo para otra vez el contar por qué mi nombre es judaico y mi apellido persa, y vuelvo a D. Ricardo. Me habló de su vida entre papeles antiguos, llenos de polvo y polillas; de literatos chilenos amigos suyos; de su querida Biblioteca, que está restaurándose; de la guerra del Pacífico (ahora viene el regaño, pensé...); ¡de tantas cosas más!

Luego me llevó a conocer todos los departamentos del edificio, el salón de pinturas y esculturas nacionales, el de lectura y los extensísimos de los libros y manuscritos. No pude menos que exclamar: «¡Rica Biblioteca!». Encendí la pólvora. Vino el regaño, pero no para mí; no apareció el ogro, sino el hombrecito vibrante y patriota: «¡Rica antes de que la destrozaran los chilenos! Cuando la ocupación, entraban los soldados ebrios a robarse los libros. ¡Vea usted, mi Sr. D. Darío, vea usted!». Se acercó a un estante y tomó un precioso incunable, en una de cuyas páginas estaba escrito, con letra de Palma, que el libro había sido comprado en dos reales a un soldado de Chile. Me narraba atrocidades. Me dijo todo lo que había sufrido en los tiempos terribles. Y al oírle hablar todo nervioso, con voz conmovida, yo pensaba: «¿A qué hora le llegará su turno a mi Canto épico?». No le tocó.

Libros ingleses, libros alemanes, libros italianos y americanos, libros españoles, la vieja legión de clásicos y casi todos los autores modernos estaban en aquellas estanterías; y luego el amarillento archivo colonial, los cronicones vetustos, la vasta mina escabrosa de donde el brillante y original trabajador peruano saca a la luz del mundo literario el grano de oro sin liga, que resplandece con brillo alegre en sus tradiciones incomparables.

«Me da tristeza -me dijo- que la parte americana sea tan pobre». Y en efecto, hacían falta muchas notables obras chilenas, argentinas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas y con especialidad centro-americanas. Recuerdo que entro los libros de Guatemala encontré algunos de autores cubanos. Batres Montúfar, el príncipe de los conteurs en verso, estaba allí; pero no García Goyena, el egregio fabulista, honra de la América Central, aunque nacido en el Ecuador.

Pasamos luego a un gran salón donde están los retratos de los presidentes del Perú, destacándose entre ellos el del general Cáceres, en su caballo guerrero de belfo espumoso y brava estampa.

... Vi también el de aquel indio legendario que, correo de guerra, tomado por el enemigo, se comió las cartas que llevaba, antes que entregarlas, y murió fieramente.

Palma me explicaba todo, complaciente, afable, citando nombres y fechas, hasta que volvimos a su oficina, donde llama la atención en una de las paredes un gran cuadro formado con billetes de Banco y sellos de correo peruanos.

Mientras él me hablaba de sus nuevos trabajos y de que pensaba entrar en arreglos con un editor de Buenos Aires para publicar una edición completa de sus Tradiciones peruanas, yo recordaba que, en el principio de mi juventud, me había parecido un hermoso sueño irrealizable estar frente a frente con el poeta de las Armonías, de quien me sabía desde niño aquello de

| ¡Parto, oh patria, desterrado! | |||

| De tu cielo arrebolado | |||

| mis miradas van en pos. | |||

| Y en la estela | |||

| que riela | |||

| sobre la faz de los mares | |||

| ¡ay! envió a mis hogares | |||

| un adiós, |

y con el autor de tanta famosa tradición cuyo nombre ha alabado la prensa del mundo, desde el Fígaro de París hasta el último de nuestros periódicos. Y veía que el ogro no era tal ogro, sino un corazón bondadoso, una palabra alentadora y lisonjera, un conversador jovial, un ingenio en quien, con harta justicia, la América ve una gloria suya.

En sus juicios literarios se dejan ver sus conocimientos del arte y su fina percepción estética. El es decidido afiliado a la corrección clásica, y respeta a la Academia. Pero comprende y admira el espíritu nuevo que hoy anima a un pequeño, pero triunfante y soberbio grupo de escritores y poetas de la América española: el modernismo. Conviene a saber: la elevación y la demostración en la crítica, con la prohibición de que el maestro de escuela anodino y el pedagogo chascarrillero penetren en el templo del arte; la libertad y el vuelo; el triunfo de lo bello sobre lo preceptivo, en la prosa, y la novedad en la poesía; dar color y vida y aire y flexibilidad al antiguo verso que sufría anquilosis, apretado entre tomados moldes de hierro. Por eso él, el impecable, el orfebre buscador de joyas viejas, el delicioso anticuario de frases y refranes, aplaude a Díaz Mirón, el poderoso, y a Gutiérrez Nájera, cuya pluma aristocrática no escribe para la burguesía literaria, y a Rafael Obligado, y a Puga Acal, y al chileno Tondreau, y al salvadoreño Gavidia, y al guatemalteco Domingo Estrada. Deleita oír a Palma tratar de asuntos filosóficos y artísticos, porque se advierte que en aquel cuerpo que se halla a las puertas de la ancianidad, corre una sangre viva y joven, y en aquella alma arde un fuego sagrado, que se derrama en claridades de nobilísimo entusiasmo.

Es la primera figura literaria que hoy tiene el Perú, junto con mi querido amigo el poeta Márquez, insigne traductor de Shakespeare. Y a propósito de poetas, en una de sus cartas me decía una vez D. Ricardo: «Yo no soy poeta». Ante esta declaración, no hice sino recordar su magistral traducción de Víctor Hugo, donde aparece, formidable y aterrador, aquel ojo que, desde lo infinito, está fijo mirando a Caín en todas partes. En cuanto a sus versos ligeros y jocosos, pocos hay que le aventajen en gracia y facilidad. Tienen la mayor parte, de ellos un algo encantador, y es la nota limeña.

¡Lima! Ya lo he dicho en otra parte. Si Santiago es la fuerza, Lima es la gracia. Si queréis gozar ¡oh! los que leáis estas líneas, id a Lima, si tenéis dinero; y si no lo tenéis, id también. Hallaréis un delicioso clima, muchas flores, un cielo azul y radiante. Y sobre todo, allí encontraréis a la andaluza de América, a la mujer limeña, breve de pie y de mano, de boca roja y ojos que hipnotizan, incendian y enloquecen. Id al hermoso paseo de la Exposición, lleno de kioscos, alamedas, jardines y verdores alegres; id en las tardes de paseo, cuando están las mujeres entre los árboles y las rosas, como en una fiesta de hermosura, o en concurso de gracias, dominadoras y gentiles. O pasad por los portales cuando, envueltas en sus mantos negros, pasan las damas que sólo dejan ver algo de blancura rosada del rostro, en el que, incrustados como dos estrellas negras, están, encendidos de amor, los ojos bellos.

El pueblo de Lima canta con arpa. La cerveza de Lima es excelente. En la ciudad de Santa Rosa fabricose un palacio la alegría. Lima gusta de los toros, como buena hija de España. Sus teatros son a menudo visitados por buenas troupes, y el público es inteligente y entusiasta por el arte. Flota aún sobre Lima algo del buen tiempo viejo, de la época colonial. Lima tiene paseos, plazas, estatuas. Sobre una gran columna, que conmemora el célebre 2 de Mayo, se alza líricamente una fama que emboca su sonoro clarín. En otro lugar he visto a Simón Bolívar en su caballo de bronce, con la espada victoriosa en su diestra de héroe. Lima es católica, pero está llena de masones. En Lima hay familias de noble y purasangre española. En el pueblo de Lima se puede notar ahora la más extraña confusión de razas: chino y negro, blanco y chino, indio y blanco, y las variaciones consiguientes. El cholo es débil, pero canta claro y es añagacero. Lima es pintoresca, franca, hospitalaria, garbosa, complaciente y risueña. El que entra en Lima está en el reino del placer. En Lima no llueve nunca. La tradición -en el sentido que Palma la ha impuesto en el mundo literario- es flor de Lima. La tradición cultivada fuera de Lima y por otra pluma que no sea la de Palma, no se da bien, tiene poco perfume, se ve falta de color. Y es que así como Vicuña Mackenna fue el primer santiaguino de Santiago, Ricardo Palma es el primer limeño de Lima.

Me despedí de él con pena. ¡Quién sabe si volveré a verle! Y ya en el coche, que volaba camino del hotel, donde tenía que ver a Eloy Alfaro, con los ojos entrecerrados, y satisfecho de mi visita, sonreía al pensar en que el ogro no era como me lo pintaba mi amigo el chileno, y guardaba con orgullo en mi memoria, para conservarlo eternamente, el recuerdo de aquel viejecito amable, de aquel buen amigo, de aquel glorioso príncipe del ingenio.

Rubén Darío

Guatemala, 1890

El nombre de Ricardo Palma no es desconocido en nuestro país. Hace unos veinte años que en los periódicos de esta capital y en los de los Estados se vienen reproduciendo sus bellas poesías Y sus inimitables Tradiciones peruanas. Recuerdo bien que allá por el año de 1872, cuando por iniciativa mía se estableció la edición dominical del Federalista en forma de cuaderno, uno de los atractivos que ofreció aquel semanario era la inserción frecuente de las regocijadas producciones del distinguido escritor limeño. Con vivo interés aguardaba yo la llegada de los correos de Sud-América, empuñando las tijeras de que el Sr. Bablot quería que se hiciese el menor uso posible, y buscaba una nueva tradición para halagar, reimprimiéndola, a los lectores, bien numerosos por cierto, de aquel semanario. Y no pasaban muchos días sin que a su vez los mejores periódicos de los Estados diesen cabida a aquellas amenísimas narraciones, sin decir, por supuesto, que del Federalista las copiaban.

Pasaron los años; el periódico del Sr. Bablot dejó de publicarse, y otros se encargaron de continuar aquella tarea, con gran contentamiento de los admiradores de Ricardo Palma, que lo son cuantos han saboreado alguna vez sus fáciles, entretenidos e intencionados escritos.

Esta predilección, no entibiada ni en épocas de combate para la prensa mexicana, tiene razón de ser. Las Tradiciones peruanas, sobre abundar en las galas del bien decir, encierran para nosotros un mérito que se impone: el de ser un vivo reflejo de las costumbres mexicanas en tiempo de la dominación española; a tal punto, que un plagiario podía habérselas apropiado, cambiando únicamente los nombres de lugar y los de ciertos personajes. Pueblos de idéntico origen el peruano y el mexicano, es poco menos que imposible encontrar desemejanza entre las costumbres de la capital de la Nueva España y las de la ciudad de los reyes. Frailes, monjas, virreyes, luchas entre las potestades civil y eclesiástica; procesiones y autos de fe; naos que llegan de tarde en tarde; duelos por la muerte de un soberano, y fiestas y jiras por la coronación de otro; fechorías de los piratas o filibusteros que infestaban las costas por el Atlántico y por el Pacífico, y ruidosos capítulos conventuales: he ahí los datos que las viejas crónicas del Perú y de México ofrecen por canevá para bordar las flores de la leyenda que transporta al desocupado lector a los monótonos días del coloniaje; monótonos sí, pero poéticos, merced al misterioso encanto que ejerce en nuestro espíritu cualquiera tiempo pasado.

No tengo, pues, necesidad de ser difuso, hoy que inauguro una serie de estudios acerca de los escritores y poetas sudamericanos, con el relativo a Ricardo Palma. Le conocen bien los mexicanos por sus obras, y lo que me incumbe principalmente es dar ligeras noticias biográficas, que servirán, cierto estoy de ello, para que le estimen más los que hoy le aplauden sin conocer en toda su extensión los servicios que a las letras latino-americanas y a las ideas liberales ha prestado el popular narrador de las Tradiciones peruanas.

Nació Ricardo Palma en la ciudad de Lima el día 7 de febrero de 1833. Educose en el Convictorio de San Carlos, del que salió en 1853, después de haber cursado con aprovechamiento notable la Jurisprudencia; y el que debiera haber sido abogado, convirtiose, por extraño modo, en marino. Por eso Cortés en su diccionario biográfico americano le llama «poeta y marino peruano» con gran extrañeza de los que ignoran que en la armada de su país prestó sus servicios como Contador o Comisario de diversos buques, hasta que en 1860, y a causa de una de esas revoluciones que tan frecuentes eran en el Perú como en México hasta hace poco, fue desterrado a Chile. Allí permaneció unos tres años dedicado al periodismo con aplauso del pueblo chileno.

Cambiado el gobierno, regresó Palma a su patria a fines de 1863, y pocos meses más tarde emprendió viaje a Europa y Estados Unidos. Nombrado cónsul general del Perú en el imperio del Brasil, con residencia en el Pará, el rigor del clima le obligó a renunciar el puesto, y volvió a Lima, donde el combate del 2 de mayo de 1866 lo encontró sirviendo la Jefatura de sección de uno de los ministerios. Año y medio más tarde fue secretario general del caudillo revolucionario coronel Balta, a quien acompañó en los trances más difíciles. Triunfante la revolución y convertido Balta en presidente constitucional de la República, el nuevo jefe del Estado confiole el despacho de su secretaría particular, puesto en el que permaneció cuatro años, siendo a la vez durante tres legislaturas senador por el departamento de Loreto.

Después de 1873, en que Palma cesó de ser miembro del Congreso, se alejó por completo de la política, consagrándose exclusivamente a las letras. Pero este alejamiento no fue tanto que le impidiera servir a su país en la prensa y en los reductos de Miraflores, en los luctuosos días de la guerra con Chile.

La victoria del ejército chileno fue verdaderamente desastrosa para Palma, pues su hogar, una bonita casa de campo en Miraflores, fue presa del incendio. Allí perdió el hombre de letras una rica biblioteca americana de más de cuatro mil volúmenes.

Hecha la paz con Chile, el gobierno del general Iglesias nombró a Palma para que reorganizase, o mejor dicho, para que crease la Biblioteca Nacional, que había sido saqueada por la soldadesca. Palma puso en juego sus relaciones personales y su reputación literaria en el extranjero para obtener donativos de libros, y antes de cuatro años logró catalogar treinta mil volúmenes en estantes que recibiera con espesa capa de polvo y sin un solo libro. Sin gasto para el tesoro peruano en la adquisición de obras, la Biblioteca de Lima llama ya la atención del viajero. El Sr. Palma como director de Biblioteca sigue prestando a su nación y a las letras servicios de inconmensurable valor.

Pero ya es tiempo de que echemos rápida ojeada sobre sus producciones literarias.

En 1863 dio a la estampa su primer libro: Anales de la inquisición de Lima, libro que, como dice uno de los biógrafos de Palma, saludó entonces la prensa sudamericana con merecidos elogios, y que hoy buscan los escritores liberales como una verdadera joya muy digna de conservarse entre los documentos históricos de su clase.

En 1865 publicó en París la colección de composiciones poéticas intitulada Armonías, en 1870 las Pasionarias y en 1877 los Verbos y Gerundios, que reunidas acaba de dar a la estampa con otras que ha dividido en las secciones Juvenilia, Cantarcillos, Traducciones y Nieblas, formando un volumen de 500 páginas, que lleva por vía de prólogo un notable estudio anecdótico sobre los poetas peruanos, bajo el título de La Bohemia limeña de 1848 a 1860, confidencias literarias.

La aparición de cada una de esas obras de Ricardo Palma ha sido saludada por el aplauso de los cultivadores de las buenas letras en todos los pueblos en que se habla el hermoso idioma de Quintana y Valera.

D. Luis Benjamín Cisneros, inspirado poeta académico, hace observar en el prólogo que escribió para las Pasionarias de Palma en 1870 que casi no hay en toda la cadena de repúblicas que baña el Pacífico un solo nombre literario que no sea al mismo tiempo un hombre político, y en comprobación agrega refiriéndose al bardo peruano, lo siguiente, que creo oportuno reproducir, porque da una idea exacta del carácter de Palma: «Comenzó, dice, por cantar las glorias de la patria en la epopeya de la Independencia, y el sentimiento patriótico le llevó a apasionarse de las teorías liberales. El amor a la libertad se encarnó en su organización psicológica. Palma pensó, amó, sintió, aspiró, escribió, cantó, suspiró, combatió y sucumbió o triunfó por el principio de libertad. Soldado más o menos prominente, más o menos obscuro en las filas de sus correligionarios, en todas circunstancias de su vida fue leal, impertérritamente leal a su bandera. Ni las persecuciones, ni las enemistades gratuitas, ni los destierros, ni la pobreza, ni los desengaños, ni los dolores íntimos, nada ha podido debilitar la fe de su alma, la valentía de su palabra, la energía de su pluma».

Hablando después el mismo Sr. Cisneros de las poesías de Palma, que califica de hermosas y escritas bajo las impresiones siempre fogosas del amor a la patria y a la libertad, se expresa así: «Pero no es sólo la cuerda ronca, sonora y vigorosa del entusiasmo la que vibra en el arpa del poeta, ni es ella, a nuestro juicio, la que templa cuando arranca de su corazón los mejores cantos. Apreciamos más en Palma la dulce y amena galantería, su sencilla y graciosa fecundidad para con las bellas, su florida y cortés amabilidad, su filosofía rápida, casta, suave, a veces lóbrega, siempre verdadera, siempre melancólica.»

El eminente escritor argentino D. Juan María Gutiérrez, juzgando los Verbos y Gerundios, dijo lo siguiente: «Palma, bajo la capa de una chanza ligera, de un buen humor abundante y agudo, de una filosofía de manga ancha, esconde un odio instintivo a lo convencional, a lo trillado, a lo fingido, al plagio del sentimiento. Su poesía, más que desesperada como la de Byron, es cáustica y sin hipocresía como la del alemán Heine, a quien imita a menudo. Él ha caracterizado así la retórica y la estética de sus simpatías:

| «Forme usted líneas de medida iguales, | |||

| y luego en fila las coloca juntas | |||

| poniendo consonantes en las puntas. | |||

| -¿Y en el medio?-¿En el medio? ¡Ese es el cuento! | |||

| Hay que poner talento». |

»Todo el libro de Hermosilla sobre el arte de hablar en verso no es tan buen consejero como este epigramático concepto de Palma, al cual se ajusta invariablemente.

»Hay a veces en la poesía de Palma (¿cómo no, si es hombre?) ayes de sensibilidad, efusión de afectos; pero nunca lluvia de lágrimas, ni tronada de lamentos remedados, como en el teatro, con hilos de oropel y con tiestos huecos. Huye de esas falsas ilusiones que reproducen las mentidas profundidades de la idea, aparatos deslumbradores que agigantan lo que es microscópico y enano; ilusiones parecidas a las que causa el espejo de un pequeño gabinete que, reproduciendo la miniatura, la prolonga haciéndonos creer que estamos en un palacio. Los versos de Palma de ninguna manera se parecen a esas pinturas en pequeñísima dimensión, que se esconden en el arco de un anillo mujeril y, miradas al través de un vidriecillo prismático, aparecen grandes como los frescos de la capilla Sixtina».

Pero baste lo expuesto, con relación a las obras poéticas del fecundo escritor peruano, y veamos con cuánta justicia sus Tradiciones le han colocado entre los más egregios prosistas de nuestra época.

¿Qué son las Tradiciones? Son leyendas breves en las que no se pueden señalar claramente cuáles son los lindes que separan la historia de la novela. Simón Camacho, escritor distinguido, las define muy bien en las siguientes lineas: «Las Tradiciones, dice, son miniaturas cuya belleza no consiste en el tamaño, pues no aspiran ellas a proporciones colosales, sino en el parecido de la persona, que aun vista por la parte ancha del anteojo, al llegar al foco es de todos conocida, por el trasunto que es y lo hábilmente pintada; en lo característico de la escena, que si no pasó debió pasar así y como lo dice el escritor; en los accesorios, que caen tan en sazón, que no traídos sino nacidos parecen sobre la pintura; en el color de los tiempos, que a nosotros nos es tan difícil encontrar, y que un poco de costumbre y una dosis colmada de talento se me figura que apiñaran facilidades para ofrecérselo a quien tiene la vena inagotable para dar y prestar; sabor tan puro, tan castizo, que falta no tiene, ni jamás sale sin afamado bouquet del vino que encierra mil encantos de imaginación para los buenos bebedores, aun desde antes que el líquido les proporcione la sensación material con que en gustarlo se deleitan».

Véase, además de lo dicho, el juicio crítico que anteriormente publicamos, suscrito por D. Miguel Cané, eminente prosista argentino, uno de los autores sudamericanos que con más elegancia escriben y con más refinado gusto juzgan las obras ajenas.

Pongo punto final a las citas de las autoridades literarias que han encarecido los merecimientos del incansable narrador peruano, porque de continuar, acabaría yo por formar un libro. ¡Tanto así se ha dicho en su elogio!

Tengo para mí que una de las cualidades más excelentes que brillan en las Tradiciones de Ricardo Palma, es la exuberante manifestación que en ellas hace de la riqueza y galanura de la habla castellana. La posesión absoluta que tiene él del idioma, sólo es comparable a la que demuestra Bretón en sus obras. Y es tan terso su estilo, tan grande su afluencia y tan fácil su expresión que no creo que haya quien sienta cansancio o fatiga leyendo días enteros sus Tradiciones, que son, hasta el presente, en número muy próximo al tercer centenar.

Palma es miembro de las Reales Academias Española y de la Historia, en la clase de correspondiente, y a él se debe la instalación de la del Perú que, con gran solemnidad, se inauguró en Lima el 30 de agosto de 1887, pronunciando él el discurso de orden, pieza importante porque contiene noticias por todo extremo curiosas sobre la historia de las letras en el Perú.

Ricardo Palma tiene muchas simpatías por México y por los escritores mexicanos. Con varios de éstos se halla en frecuente y cariñosa correspondencia epistolar, y en el tomo de sus Poesías, publicado hace poco, figuran algunas dedicatorias a sus amigos mexicanos. En la Biblioteca Nacional de su patria ha logrado reunir gran número de obras publicadas en México, y no omite esfuerzo por enriquecer esa colección. Sirva esta noticia para aumentar, si cabe, la alta estimación que aquí se le tiene.

Francisco Sosa

México, 1889

Palla-Huarcuna. - D. Dimas de la Tijereta. - El Cristo de la Agonía. Mujer y tigre. - El nazareno. - Un litigio original. - La casa de Pilatos. - Bonita soy yo, la Castellanos. - Justos y pecadores. - La fiesta de San Simón. - Un predicador de lujo. - Predestinación. - Dos millones. - Las cayetanas. - Los endiablados.

¿Adónde marcha el hijo del Sol con tan numeroso séquito?

Tupac-Yupanqui, el rico en todas las virtudes, como lo llaman los haravicus del Cuzco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por dondequiera que pasa se elevan unánimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano, porque él le da prosperidad y dicha.

La victoria ha acompañado a su valiente ejército, y la indómita tribu de los pachis se encuentra sometida.

¡Guerrero del llautu rojo! Tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos, y las gentes salen a tu paso para admirar tu bizarría.

¡Mujer! Abandona la rueca y conduce de la mano a tus pequeñuelos para que aprendan, en los soldados del Inca, a combatir por la patria.

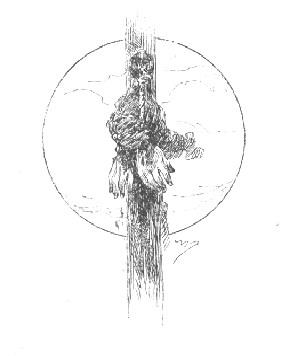

El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerzas ya para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote, al verlo moribundo, ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco, y que otras gentes vendrán en piraguas de alto bordo a imponerle su religión y sus leyes.

En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, ¡oh hijas del Sol!, porque el augurio se cumplirá.

¡Feliz tú, anciano, porque sólo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero, y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos! Pero entretanto, ¡oh hija de Mama-Ocllo!, trae a tus hijos para que no olviden el arrojo de sus padres, cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista.

Bellos son tus himnos, niña de los labios de rosa; pero en tu acento hay la amargura de la cautiva.

Acaso en tus valles nativos dejaste el ídolo de tu corazón; y hoy, al preceder, cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar alabanzas al conquistador. ¡No, tortolilla de los bosques!... El amado de tu alma está cerca de ti, y es también uno de los prisioneros del Inca.

La noche empieza a caer sobre los montes, y la comitiva real se detiene en Izcuchaca. De repente la alarma cunde en el campamento.

La hermosa cautiva, la joven del collar de guairuros, la destinada para el serrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola.

Tupac-Yupanqui ordena la muerte para la esclava infiel.

Y ella escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno.

Y desde entonces, ¡oh viajero!, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes de Huancayo dan el nombre de Palla-huarcuna, fíjate en la cadena de cerros, y entre Izcuchaca y Huaynanpuquio verás una roca que tiene las formas de una india con un collar en el cuello y el turbante de plumas sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada, y los naturales del país, en su sencilla superstición, la juzgan el genio maléfico de su comarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Palla-huarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra.

(1860)

Érase que se era y el mal que se vaya y el bien se nos venga, que allá por los primeros años del pasado siglo existía, en pleno portal de Escribanos de las tres veces coronada ciudad de los Reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso u otra ave de rapiña, tintero de cuerno, gregüescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritaña y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia pasando de padres a hijos durante tres generaciones.

Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón a quien Don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria; pues nombrábase D. Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo.

Decíase de él que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello, y más doblas de a ocho, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz y de que daba cuenta la Gaceta. Acaso fue por él por quien dijo un caquiversista lo de

| «Un escribano y un gato | |||

| en un pozo se cayeron, | |||

| como los dos tenían uñas | |||

| por la pared se subieron». |

Fama es que a tal punto habíanse apoderado del escribano los tres enemigos del alma, que la suya estaba tal de zurcidos y remiendos que no la reconociera su Divina Majestad, con ser quien es y con haberla creado. Y tengo para mis adentros que si le hubiera venido en antojo al Ser Supremo llamarla a juicio, habría exclamado con sorpresa: «Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di?».

Ello es que el escribano, en punto a picardías era la flor y nata de la gente del oficio, y que si no tenía el malo por donde desecharlo, tampoco el ángel de la guarda hallaría asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando le llegara el lance de las postrimerías.

Cuentan de su merced que siendo mayordomo del gremio, en una fiesta costeada por los escribanos, a la mitad del sermón acertó a caer un gato desde la cornisa del templo, lo que perturbó al predicador y arremolinó al auditorio. Pero D. Dimas restableció al punto la tranquilidad, gritando: «No hay motivo para barullo, caballeros. Adviertan que el que ha caído es un cofrade de esta ilustre congregación, que ciertamente ha delinquido en venir un poco tarde a la fiesta. Siga ahora su reverencia con el sermón».

Todos los gremios tienen por patrono a un santo que ejerció sobre la tierra el mismo oficio o profesión; pero ni en el martirologio romano existe santo que hubiera sido escribano, pues si lo fue o no lo fue San Aproniano está todavía en veremos y proveeremos. Los pobrecitos no tienen en el cielo camarada que por ellos interceda.

Mala pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, o déme longevidad de elefante con salud de enfermo, si en el retrato, así físico como moral, de Tijereta, he tenido voluntad de jabonar la paciencia a miembro viviente de la respetable cofradía del ante mí y el certifico. Y hago esta salvedad digna de un lego confitado, no tanto en descargo de mis culpas, que no son pocas, y de mi conciencia de narrador, que no es grano de anís, cuanto porque esa es gente de mucha enjundia con la que ni me tiro ni me pago, ni le debo ni le cobro. Y basta de dibujos y requilorios, y andar andillo, y siga la zambra, que si Dios es servido, y el tiempo y las aguas me favorecen, y esta conseja cae en gracia, cuentos he de enjaretar a porrillo y sin más intervención de cartulario. Ande la rueda y coz con ella.

No sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual, mía la cuenta si no dijo una bellaquería gorda como el puño. Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán, que era a la postre un pobrete educado muy a la pata la llana, devolver el recurso por improcedente; y eso que, en Dios y en mi ánima, declaro que la golosina era tentadora para quien siente rebullirse una alma en su almario. ¡Bonita disculpa la de su merced el padre Adán! En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio, magüer barrunto que para prisión basta y sobra con la vida asaz trabajosa y aporreada que algunos arrastramos en este valle de lágrimas y pellejerías. Aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo.

| ¡Arriba, piernas, | |||

| arriba, zancas! | |||

| En este mundo | |||

| todas son trampas. |

No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento. ¡Pero vaya si viene! Como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen, no a patchoulí, sino a cera de bien morir, en la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha de veinte primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletmitas, una cintura pulida y remonona de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más matadores que espada y basto. ¡Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal!

No embargante que el escribano era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches, se propuso domeñar a la chica a fuerza de agasajos; y ora la enviaba unas arracadas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero.

Visitación vivía en amor y compaña con una tía, vieja como el pecado de gula, a quien años más tarde encorozó la Santa Inquisición por rufiana y encubridora, haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con chilladores delante y zurradores detrás. La maldita zurcidora de voluntades no creía, como Sancho, que era mejor sobrina mal casada que bien abarraganada; y endoctrinando pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un día que el pernil dejó de estarse en el garabato por culpa y travesura de un pícaro gato. Desde entonces si la tía fue el anzuelo, la sobrina, mujer completa ya según las ordenanzas de birlibirloque, se convirtió en cebo para pescar maravedises a más de dos y más de tres acaudalados hidalgos de esta tierra.

El escribano llegaba todas las noches a casa de Visitación, y después de notificarla un saludo, pasaba a exponerla el alegato de bien probado de su amor. Ella le oía cortándose las uñas, recordando a algún boquirrubio que la echó flores y piropos al salir de la misa de la parroquia, diciendo para su sayo: «Babazorro, arrópate que sudas, y límpiate que estás de huevo», o canturriando:

| «No pierdas en mí balas, | |||

| carabinero, | |||

| porque yo soy paloma | |||

| de mucho vuelo. | |||

| Si quieres que te quiera | |||

| me has de dar antes | |||

| aretes y sortijas, | |||

| blondas y guantes». |

Y así atendía a los requiebros y carantoña de Tijereta, como la piedra berroqueña a los chirridos del cristal que en ella se rompe. Y así pasaron meses hasta seis, aceptando Visitación los alboroques, pero sin darse a partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario.

Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana.

Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo a Visitación, o, lo que es lo mismo, meterse a bravo, ordenole ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejía, que a ella y no a otra se asemejaba D. Dimas. Mal pergeñado salió éste, y lo negro de su desventura no era para menos, de casa de la muchacha; y andando, andando, y perdido en sus cavilaciones, se encontró, a obra de las doce, al pie del cerrito de las Ramas. Un vientecillo retozón, de esos que andan preñados de romadizos, refrescó un poco su cabeza, y exclamó:

-Para mi santiguada que es trajín el que llevo con esa fregona que la da de honesta y marisabidilla, cuando yo me sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos-Sanctorum. ¡Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura!

Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del plumario, tocó la campanilla, y al reclamo se presentó el diablo Lilit. Por si mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, que andan a vueltas y tornas con las Clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carbunclo, afirman que Lilit, diablo de bonita estampa, muy zalamero y decidor, es el correvedile de Su Majestad Infernal.

-Ve, Lilit, al cerro de las Ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño tratándose de una presa.

Yo, pobre y mal traído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre Lilit y D. Dimas, porque no hubo taquígrafo a mano que se encargase de copiarla sin perder punto ni coma. ¡Y es lástima, por mi fe! Pero baste saber que Lilit, al regresar al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente:

«Conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en tres años». Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio.

Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remilgada Visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de Tijereta. Cual es la campana, tal la badajada.

Lilit había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de Lais, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de Mesalina. Doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores que pueden tentar al prójimo labrando su condenación eterna, sin que le valgan la bula de Meco ni las de composición.

Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron, día por día, tres años como tres berenjenas, y llegó el día en que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró en un verbo transportado al cerro de las Ramas, que hasta en eso fue el diablo puntilloso y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato.

Al encararse con Lilit, el escribano empezó a desnudarse con mucha flema, pero el diablo le dijo:

-No se tome vuesa merced ese trabajo, que maldito el peso que aumentará a la carga la tela del traje. Yo tengo fuerzas para llevarme a usarced vestido y calzado.

-Pues sin desnudarme, no caigo en el cómo sea posible pagar mi deuda.

-Haga usarced lo que le plazca, ya que todavía le queda un minuto de libertad.

El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jubón interior, y pasándola a Lilit le dijo:

-Deuda pagada y venga mi documento.

Lilit se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo alegre y truhán.

-Y ¿qué quiere usarced que haga con esta prenda?

-¡Toma! Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta. Repase usarced, señor diabolín, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado. ¡Como que esa almilla me costó una onza, como un ojo de buey, en la tienda de Pacheco!

-Yo no entiendo de tracamandanas, señor D. Dimas. Véngase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo.

Y en esto expiró el minuto, y Lilit se echó al hombro a Tijereta, colándose con él de rondón en el infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había festinación en el procedimiento de Lilit, que todo lo fecho y actuado era nulo y contra ley, y amenazaba al diablo alguacil con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio le entablaría pleito, y por lo menos lo haría condenar en costas. Lilit ponía orejas de mercader a las voces de D. Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de zabullirlo en un caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el Cocyto y apercibido Satanás del laberinto y causas que lo motivaban, convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio. ¡Para ceñirse a la ley y huir de lo que huele a arbitrariedad y despotismo, el demonio!

Afortunadamente para Tijereta no se había introducido por entonces en el infierno el uso de papel sellado, que acá sobre la tierra hace interminable un proceso, y en breve rato vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Sin citar las Pandectas ni el Fuero Juzgo, y con sólo la autoridad del Diccionario de la lengua, probó el tunante su buen derecho; y los jueces, que en vida fueron probablemente literatos y académicos, ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, y que Lilit lo guiase por los vericuetos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Cumpliose la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno no son, como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas sólo para escritas. Pero destruido el diabólico hechizo, se encontró D. Dimas con que Visitación lo había abandonado corriendo a encerrarse en un beaterío, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso después de haber regalado la carne al demonio.

Satanás, por no perderlo todo, se quedó con la almilla; y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla. Por eso cualquier constipadito vergonzante produce en ellos una pulmonía de capa de coro y gorra de cuartel o una tisis tuberculosa de padre y muy señor mío.

Y por más que fuí y vine, sin dejar la ida por la venida, no he podido saber a punto fijo si, andando el tiempo, murió D. Dimas de buena o de mala muerte. Pero lo que sí es cosa averiguada es que lió los bártulos, pues no era justo que quedase sobre la tierra para semilla de pícaros. Tal es, ¡oh lector carísimo!, mi creencia.

Pero un mi compadre me ha dicho, en puridad de compadres, que muerto Tijereta quiso su alma, que tenía más arrugas y dobleces que abanico de coqueta, beber agua en uno de los calderos de Pero Botero, y el conserje del infierno le gritó: «¡Largo de ahí! No admitimos ya escribanos».

Esto hacía barruntar al susodicho mi compadre que con el alma del cartulario sucedió lo mismo que con la de judas Iscariote; lo cual, pues viene a cuento y la ocasión es calva, he de apuntar aquí someramente y a guisa de conclusión.

Refieren añejas crónicas que el apóstol que vendió a Cristo echó, después de su delito, cuentas consigo mismo, y vio que el mejor modo de saldarlas era arrojar las treinta monedas y hacer zapatetas, convertido en racimo de árbol.

Realizó su suicidio, sin escribir antes, como hogaño se estila, epístola de despedida, donde por más empeños que hizo se negaron a darle posada.

Otro tanto le sucedió en el infierno, y desesperada y tiritando de frío regresó al mundo buscando dónde albergarse.

Acertó a pasar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacía tiempo que había emigrado el alma cansada de soportar picardías, y la de Judas dijo: «Aquí que no peco», y se aposentó en la humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas.

Y con esto, lector amigo, y con que cada cuatro años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento.

(1864)

San Francisco de Quito, fundada en agosto de 1534 sobre las ruinas de la antigua capital de los Scyris, posee hoy una población de 70.000 habitantes y se halla situada en la falda oriental del Pichincha o monte que hierve.

El Pichincha descubre a las investigadoras miradas del viajero dos grandes cráteres, que sin duda son resultado de sus vanas erupciones. Presenta tres picachos o respiraderos notables, conocidos con los nombres del Rucu-Pichincha o Pichincha Viejo, el Guagua-Pichincha o Pichincha Niño, y el Cundor-Guachana o Nido de Cóndores. Después del Sangay, el volcán más activo del mundo y que se encuentra en la misma patria de los Scyris, a inmediaciones de Riobamba, es indudable que el Rucu-Pichincha es el volcán más temible de América. La historia nos ha transmitido sólo la noticia de sus erupciones en 1534, 1539, 1577, 1588, 1660 y 1662. Casi dos siglos habían transcurrido sin que sus torrentes de lava y rudos estremecimientos esparciesen el luto y la desolación, y no faltaron geólogos que creyesen que era ya un volcán sin vida. Pero el 22 de marzo de 1859 vino a desmentir a los sacerdotes de la ciencia. La pintoresca Quito quedó entonces casi destruida. Sin embargo, como el cráter principal del Pichincha se encuentra al Occidente, su lava es lanzada en dirección de los desiertos de Esmeraldas, circunstancia salvadora para la ciudad que sólo ha sido víctima de los sacudimientos del gigante que la sirve de atalaya. De desear sería, no obstante, para el mayor reposo de su moradores, que se examinase hasta qué punto es fundada la opinión del barón de Humboldt, quien afirma que el espacio de seis mil trescientas millas cuadradas alrededor de Quito encierra las materias inflamables de un solo volcán.

Para los hijos de la América republicana, el Pichincha simboliza una de las más bellas páginas de la gran epopeya de la revolución. A las faldas del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 la sangrienta batalla que afianzó para siempre la independencia de Colombia.

¡Bendita seas, patria de valientes, y que el genio del porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente! A orillas del pintoresco Guayas me has brindado hospitalario asilo en los días de la proscripción y del infortunio. Cumple a la gratitud del peregrino no olvidar nunca la fuente que apagó su sed, la palmera que le brindó frescor y sombra, y el dulce oasis donde vio abrirse un horizonte a su esperanza.

Por eso vuelvo a tomar mi pluma de cronista para sacar del polvo del olvido una de tus más bellas tradiciones, el recuerdo de uno de tus hombres más ilustres, la historia del que con las inspiradas revelaciones de su pincel alcanzó los laureles del genio, como Olmedo con su homérico canto la inmortal corona del poeta.

Ya lo he dicho. Voy a hablaros de un pintor: de Miguel de Santiago.

El arte de la pintura, que en los tiempos coloniales ilustraron Antonio Salas, Gorívar, Morales y Rodríguez, está encarnado en los magníficos cuadros de nuestro protagonista, a quien debe considerarse como el verdadero maestro de la escuela quiteña. Como las creaciones de Rembrandt y de la escuela flamenca se distinguen por la especialidad de las sombras, por cierto misterioso claroscuro y por la feliz disposición de los grupos, así la escuela quiteña se hace notar por la viveza del colorido y la naturalidad. No busquéis en ella los refinamientos del arte, no pretendáis encontrar gran corrección en las líneas de sus Madonnas; pero si amáis lo poético como el cielo azul de nuestros valles, lo melancólicamente vago como el yaraví que nuestros indios cantan acompañados de las sentimentales armonías de la quena, contemplad en nuestros días las obras de Rafael Salas, Cadenas o Carrillo.

El templo de la Merced, en Lima, ostenta hoy con orgullo un cuadro de Anselmo Yáñez. No se halla en sus detalles el estilo quiteño en toda su extensión; pero el conjunto revela bien que el artista fue arrastrado en mucho por el sentimiento nacional.

El pueblo quiteño tiene el sentimiento del arte. Un hecho bastará a probarlo. El convento de San Agustín adorna sus claustros con catorce cuadros de Miguel de Santiago, entre los que sobresale uno de grandes dimensiones, titulado La genealogía del santo Obispo de Hipona. Una mañana, en 1857, fue robado un pedazo del cuadro que contenía un hermoso grupo. La ciudad se puso en alarma y el pueblo todo se constituyó en pesquisidor. El cuadro fue restaurado. El ladrón había sido un extranjero comerciante en pinturas.

Pero ya que, por incidencia, hemos hablado de los catorce cuadros de Santiago que se conservan en San Agustín, cuadros que se distinguen por la propiedad del colorido y la majestad de la concepción, esencialmente el del Bautismo, daremos a conocer al lector la causa que los produjo y que, como la mayor parte de los datos biográficos que apuntamos sobre este gran artista, la hemos adquirido de un notable artículo que escribió el poeta ecuatoriano don Juan León Mera.

Un oidor español encomendó a Santiago que le hiciera su retrato. Concluido ya, partió el artista para un pueblo llamado Guápulo, dejando el retrato al sol para que se secara, y encomendando el cuidado de él a su esposa. La infeliz no supo impedir que el retrato se ensuciase, y llamó al famoso pintor Gorívar, discípulo y sobrino de Miguel, para que reparase el daño. De regreso Santiago, descubrió en la articulación de un dedo que otro pincel había pasado sobre el suyo. Confesáronle la verdad.

Nuestro artista era de un geniazo más atufado que el mar cuando le duele la barriga y le entran retortijones. Encolerizose con lo que creía una profanación, dio de cintarazos a Gorívar y rebanó una oreja a su pobre consorte. Acudió el oidor y lo reconvino por su violencia. Santiago, sin respeto a las campanillas del personaje, arremetiole también a estocadas. El oidor huyó y entabló acusación contra aquel furioso. Este tomó asilo en la celda de un fraile; y durante los catorce meses que duró su escondite pintó los catorce cuadros que embellecen los claustros agustinos. Entre ellos merece especial mención, por el diestro manejo de las tintas, el titulado Milagro del peso de las ceras. Se afirma que una de las figuras que en él se hallan es el retrato del mismo Miguel de Santiago.

Cuando Miguel de Santiago volvió a aspirar el aire libre de la ciudad natal, su espíritu era ya presa del ascetismo de su siglo. Una idea abrasaba su cerebro: trasladar al lienzo la suprema agonía de Cristo.

Muchas veces se puso a la obra; pero, descontento de la ejecución, arrojaba la paleta y rompía el lienzo. Mas no por esto desmayaba en su idea.

La fiebre de la inspiración lo devoraba; y sin embargo, su pincel era rebelde para obedecer a tan poderosa inteligencia y a tan decidida voluntad. Pero el genio encuentra el medio de salir triunfador.

Entre los discípulos que frecuentaban el taller hallábase un joven de bellísima figura. Miguel creyó ver en él el modelo que necesitaba para llevar a cumplida realización su pensamiento.

Hízolo desnudar, y colocolo en una cruz de madera. La actitud nada tenía de agradable ni de cómoda. Sin embargo, en el rostro del joven se dibujaba una ligera sonrisa.

Pero el artista no buscaba la expresión de la complacencia o del indiferentismo, sino la de la angustia y el dolor.

-¿Sufres?-preguntaba con frecuencia a su discípulo.

-No, maestro -contestaba el joven, sonriendo tranquilamente.

De repente Miguel de Santiago, con los ojos fuera de sus órbitas, erizado el cabello y lanzando una horrible imprecación, atravesó con una lanza el costado del mancebo.

Éste arrojó un gemido y empezaron a reflejarse en su rostro las convulsiones de la agonía.

Y Miguel de Santiago, en el delirio de la inspiración, con la locura fanática del arte, copiaba la mortal congoja; y su pincel, rápido como el pensamiento, volaba por el terso lienzo.

El moribundo se agitaba, clamaba y retorcía en la cruz; y Santiago, al copiar cada una de sus convulsiones, exclamaba con creciente entusiasmo:

-¡Bien! ¡Bien, maestro Miguel! ¡Bien, muy bien, maestro Miguel!

Por fin el gran artista desata a la víctima; vela ensangrentada y exánime; pásase la mano por la frente como para evocar sus recuerdos, y como quien despierta de un sueño fatigoso, mide toda la enormidad de su crimen y, espantado de sí mismo, arroja la paleta y los pinceles, y huye precipitadamente del taller.

¡El arte lo había arrastrado al crimen!

Pero su Cristo de la Agonía estaba terminado.

Éste fue el último cuadro de Miguel de Santiago. Su sobresaliente mérito sirvió de defensa al artista, quien después de largo juicio obtuvo sentencia absolutoria.

El cuadro fue llevado a España. ¿Existe aún, o se habrá perdido por la notable incuria peninsular? Lo ignoramos.

Miguel de Santiago, atacado desde el día de su crimen artístico de frecuentes alucinaciones cerebrales, falleció en noviembre de 1673, y su sepulcro está al pie del altar de San Miguel en la capilla del Sagrario.

(1867)

Siempre es grato elevar nuestro pensamiento a los días de la infancia, esa edad de ilusiones color de rosa, en que libres de toda zozobra sobre el mañana, creemos que el mundo no se extiende mas allá de nuestros juguetes y del espacio que abarcan nuestros ojos. ¡Bienaventuradas horas en las que nos imaginamos orégano todo el monte, y en las que nadie ha murmurado aún a nuestros oídos que la amistad es una explotación y el amor un artículo de comercio!

Recorría ayer el álbum de mi memoria, y me detuve de pronto ante el recuerdo de una niña, compañera de mi infancia, enredadora y traviesa si las hubo. Cuando escondía las gafas de la abuela, prendía un petardo a la cola del gato o hacía alguna otra picardihuela, solía la buena anciana aplicarla un par de azoticos, exclamando:

-Esta niña es el mismo pie de Judas. Es más mala que la señora de***.

De mí sé decir que tanto recalcaba la vieja sobre esto de la maldad de la señora de***, que tomé por la susodicha un miedo más cerval que por el coco. Andando, andando, descifré errante viejo manuscrito cayó por mi cuenta, no dejé bruja a vida de las que penitenció en Lima la Santa Inquisición cuyas marrullerías no me fuesen conocidas, y cuando menos lo esperaba, cata que me encontré con que en uno de los libros del Cabildo y en la Estadística de Fuentes existen datos auténticos sobre mi señora la de***. ¡No que nones! Pues yo tengo de escribir esta leyenda, aunque no sea más que para probar que por pícara y taimada y bellaca que llegase a ser, con el tiempo y las aguas, la pobre niña a quien tan desastroso fin auguraba la abuela, y por mucho que más tarde se afanase en dar al diablo la carne para ofrecer a Dios los huesos, nunca, en los siglos de los siglos, se presentará mujer que exceda en crímenes a la dama de mi historia.

Basta de introito, ¡Al avío y picar puntos!

La señorita de*** era por los años de 1601 un fresco y codiciable pimpollo de diez y seis primaveras, tal como lo sueña un libertino para curarse de la dispepsia. El señor de***, su padre y la primera fortuna acaso de la tres veces coronada ciudad, cometió la tontuna de morirse dejando a su heredera doña Sebastiana bajo la tutela de D. Blas Medina, asturiano severo y con más penacho que el mismo D. Pelayo. Imagínese el lector si sería codiciable y capaz de despertar el apetito del hombre menos goloso una chica que amén de su juventud, buen coramvobis y riqueza, tenía la rara fortuna de no llevar suegro ni suegra al matrimonio.

Por aquel siglo la cuestión casorio no se llevaba tan al vapor como en los tiempos que alcanzamos. ¡Ya se ve! Aquél era un siglo de obscurantismo y no de progreso, como el actual, en que hoy mañana toma marido la mozuela que ayer noche jugaba a las muñecas. No faltan malditos de cocer que afirman que los matrimonios del día no son para la mujer más que un cambio de juguete, y por eso anda ello enredado como costura de beata o conciencia de escribano. Repito, pues, que en 1601 el matrimonio era un punto que calzaba muchos puntos; y el bueno del tutor, que barruntaba en doña Sebastiana comezones de responder quiero al primer ganapán que la dijese envido, resolvió no permitir tertulia de mozos en casita y guardar a la niña como tesoro en arca de avaro.

La educación de la mujer de calidad, por entonces, se reducía a leer lo bastante para imponerse de la vida del santo del día, escribir no muy de corrido lo suficiente para hacer el apunte del lavado, y tocar el arpa, con más o menos primor, lo preciso para lucir su habilidad en una misa de aguinaldo. Esto, un mucho de repetir de coro trisagios y novenas, un poco de condimentar dulces y ensaladas y un nada de trato de gentes, y pare usted de contar, fue la educación de la millonaria y bella damisela. ¡Téngame Dios de su mano y líbreme de culpar de ella al tutor! Culpemos al siglo, que buenos lomos tuvo su merced para soportar esa y todas las cargas que me venga en antojo echarle a cuestas.

La sociedad obligada de doña Sebastiana, aparte del maestro rascador de arpa, que era un viejo capaz por lo feo de dar un espanto al mismo miedo, se reducía a un rechoncho fraile seráfico, al tutor y a su hijo, muchacho seminarista de diez y ocho años y a quien su padre soñaba convertir en todo un canónigo de merced. El D. Carlitos, en presencia de su padre y comensales, adoptaba un airecito de unción y bobería que lo asimilaba a un ángel de retablo. Pero fíate de bobalicones, lector mío, y a puto el postre si no te dan un día cualquiera sarna que rascar.

Seis meses contaba ya doña Sebastiana en poder de su tutor. El mocito abandonaba el claustro del colegio todos los domingos para pasar el día en casa de su señor padre, y a punto de oraciones un negro lo acompañaba hasta entregarlo a los bedeles del seminario.

Pero estaba escrito, D. Carlos tenía más afición que a los infolios teológicos a estudiar en ese libro misterioso que se llama la mujer. El jesuita Sánchez, con su churrigueresco tratado De Matrimonio, exalta la curiosidad de los muchachos más que la serpiente que tentó a Eva. Quizá alguno de sus capítulos cayó en manos del seminarista, y he aquí cómo un mal librajo llevó a carrera de perdición a un joven, casto como el cándido José, y privó acaso a la iglesia de Lima de una de sus más espléndidas luminarias o lumbreras. Este preámbulo debe darte, lector, por informado de que magüer las precauciones de D. Blas para conservar ilesa la prenda que se le dio en depósito, al primer arrumaco que a quemarropa lanzó el fogoso muchacho sobre la inflamable doncella, no se hizo ella de pencas, y cada domingo la enamorada pareja aprovechaba de la hora en que el tutor, como buen hijo de la perezosa España, acostumbraba dormir la siesta, para darse un hartazgo de palabras almibaradas y demás cosas que sospecho deben darse entre amantes.

El hombre es fuego, la mujer estopa, y como una chispa basta para producir un incendio mayor que el cantado por Homero, viene el demonio de repente y... ¡sopla!

Así transcurrieron cinco años en los que, habiendo fallecido D. Blas Medina, entró la joven en el libre goce de su pingüe mayorazgo; y don Carlos colgó la sotana del seminarista, convencido de que Dios no lo llamaba camino de la Iglesia. D. Blas, que en sus mocedades había desempeñado un valioso corregimiento en el Cuzco y acrecido después su fortuna en el comercio, legó a su heredero un caudal nada despreciable.

Echose el mocito a campar por sus respetos, a frecuentar el mundo, del que la austeridad de su difunto padre lo había mantenido a distancia, y a triunfar en toda regla.

El amor que había sentido por Sebastianita se desvaneció. Era amor gastado, y el mozo necesitaba andar a caza de novedades. Olvidó la palabra empeñada de casarse y legitimar a los dos niños habidos de sus secretos amores, y cuando menos lo esperaba la pobre enamorada, recibió una carta en que D. Carlos la noticiaba que había contraído matrimonio in facie ecclesiæ con una hija del capitán de arcabuceros D. Santiago Pedrosa, llamada doña Dolores.

Imagínese el lector el efecto que produciría la esquela en el ánimo de la apasionada mujer. Durante algún tiempo anduvo su honra en lenguas de las comadres de Lima, que hacían de ella mangas y capirotes. Rugíase también que doña Sebastiana no tenía el juicio muy en sus cabales. A la postre, como toda mujer que ha amado frenéticamente a la criatura, se volvió al Creador, lo que en buen romance quiere decir que se tornó beata, y beata de correa, que es otro ítem más; beata de las que leían el librito publicado por un jesuita con el título de Alfalfa espiritual para los borregos de Jesucristo, en el cual se llamaba a la Hostia consagrada pan de perro (pan de pecador).

No obstante, siempre que en el templo o en la calle encontraba al perjuro amante tenían lugar escenas escandalosísimas. Doña Sebastiana no retrocedía en su empeño de volver a cautivar al rebelde, y éste se había empestillado en el tonto capricho de dar al mundo un ejemplo de fidelidad conyugal.

Y así pasaron tres años, hasta que la infeliz se convenció de que nada tenía que esperar del amor de D. Carlos, y entonces resolvió cambiar de táctica y consagrarse a la venganza.

Era un día lunes, y al salir D. Carlos de la misa de San Agustín se encontró con su sombra o pesadilla encarnada en Sebastiana.

-Hacedme la merced, Sr. D. Carlos, de escuchar unas pocas palabras que por última vez os quiero decir.

-Estoy a vuestras órdenes, señora mía, siempre que no insistáis en ponerme un afecto que hoy sería un crimen -la contestó el joven.

-Pláceme veros tan leal esposo. Sabéis que observo una vida religiosa y severa, y por ende desechad la aprensión de que os diga nada que recuerde nuestros extravíos.

-Hablad, señora,

-Tengo un hijo bastante rico, como sabéis. En Lima y bajo mi amparo no es posible que adquiera la educación que merece. Mañana zarpa el galeón del Callao para España, y en él marchará el niño a Madrid, donde será asistido por sus parientes. Os ruego que vos, su padre, le echéis la bendición para que alcance próspero viaje.

-Vuestra demanda es justa, señora, y os ofrezco que luego pasaré por vuestra casa.

Mediodía era por filo cuando D. Carlos abrazaba a sus dos hijos en el salón de Sebastiana. Su corazón de padre rebosaba de amor por ellos, y sus caricias y consejos al niño próximo a partir para Europa no tenían límite. La hija, a una indicación de doña Sebastiana, ofreció a su enternecido padre unos bizcochos y una copa de vino de Alicante. D. Carlos comió y bebió con los niños, no sin que la madre les hiciese también la razón, y de pronto su cuerpo se desplomó sobre el canapé.

El infeliz había bebido un narcótico.

Dos horas más tarde una calesa se detenía en el patio de una hacienda próxima a la ciudad.

De ella salieron doña Sebastiana y sus dos niños. El calesero, ayudado de otro esclavo, condujo a D. Carlos exánime al lecho que en una de las habitaciones le tenía preparado la vengativa dama.

Ésta, a solas con su víctima, le ató fuertemente los brazos y los pies, y esperó a que saliese de su fatal letargo.

La impresión de D. Carlos, al volver en sí, no alcanza a pintarla nuestra pluma. Cedemos aquí la palabra al cronista:

«Sebastiana, después de llenar a D. Carlos de improperios, le dijo se preparase para morir en satisfacción de sus perfidias. Llamó en seguida a su hijo, y colocándolo a la vista de su padre, le dijo: «Te quise cuando tu padre fue mi amante. Él me abandonó, burlando mi inocencia, y es esposo de otra mujer, que por él no ha hecho como yo el sacrificio de su honra. Tan vil proceder es el origen del odio que ahora te tengo, en fuerza del que quiero que mueras a presencia de este infame, de quien rechazo conservar prendas que le pertenezcan». Entonces hirió furiosamente al niño, le cortó la cabeza y la arrojó sobre D. Carlos. En seguida llamó a la hija, y con la misma relación y de igual manera la dio muerte. Luego, prodigándole las más atroces injurias, principió a cortar miembro por miembro del cuerpo de D. Carlos, hasta que le vio expirar. Concluida tan horrible carnicería, enterró por la noche, en unión del calesero, los tres cadáveres, y regresó tranquilamente a Lima.

»El alboroto que originó en la ciudad la desaparición de un sujeto tan bienquisto como lo estaba D. Carlos y las diligencias de la familia de su esposa obligaron al virrey a ofrecer por bando dos mil pesos al que diese noticia de Medina, y este aliciente impelió al calesero a revelar el crimen. Grande fue la indignación pública. La delincuente confesó sus delitos en el tormento, y fue sentenciada por la Real Audiencia, a la pena de horca y que le cortasen después las manos, colocándolas en una pica a extramuros de la ciudad, en dirección a la hacienda donde cometió tan horribles crímenes.