En páginas anteriores glosé sumariamente la cuarta de las proposiciones contenidas en mi definición descriptiva de la amistad: «comunicación amorosa a través de dos modos singulares de ser hombre». He dicho además -verdad tan fundamental como obvia- que un hombre es persona desde su cuerpo y a través de su cuerpo; por tanto, recibiendo impresiones del mundo en torno y del propio cuerpo y actuando ejecutiva y expresivamente sobre el propio cuerpo y sobre el mundo en torno. Más aún cabe decir, como presupuesto y consecuencia de todo esto: un hombre es persona por obra de algo que en él trasciende la realidad material de su cuerpo -su intimidad personal, su libertad de donación y confidencia-, pero también «siendo» él de algún modo su cuerpo, no sólo «teniéndolo». Lo cual equivale a afirmar que si el hombre es amigo de su amigo desde más allá de su cuerpo, también lo es, y por modo necesario y constitutivo, con su visible y tangible realidad corporal, «siendo» y «teniendo» ese cuerpo suyo. Sin considerar atentamente este hecho que acabo de llamar obvio y fundamental, todo lo hasta ahora dicho acerca de la amistad sería una construcción mental tan abstracta como incompleta; meditación acaso verdadera o plausible, pero montada al aire.

¿Cómo el cuerpo humano condiciona la amistad? ¿Cómo facilita, dificulta o impide el ejercicio de la relación amistosa? Ante todo, por su naturaleza específica, por lo que de «humano» tiene nuestro organismo; y no sólo porque los instrumentos perceptivos, expresivos y ejecutivos de ese organismo nuestro -el ojo que ve, la boca que habla y sonríe, la mano que se apoya sobre el hombro del amigo- son de todo punto imprescindibles para que la comunicación interhumana se produzca, también porque en él hay sistemas y mecanismos, especialmente de índole neurofisiológica y endocrina, que regulan la agresividad, la apacibilidad y la socialidad del individuo; por tanto, de alguna manera, el ejercicio de su condición de amigo. Siquiera sea en esbozo, en el capítulo consagrado a la ascética de la amistad estudiaré tan sugestivo tema.

Pero además de poseer naturaleza «específica» -dicho de otro modo: además de ser universal y específicamente humano en cuerpo y alma-, cada hombre posee naturaleza «típica», esa que conjuntamente le dan su edad, su sexo, su raza y su biotipo o temperamento, y «personalidad» propia o carácter personal. Todo lo cual influye muy eficazmente sobre la existencia y la figura de la relación amistosa -¿no dijo acaso Montaigne, repitámoslo una vez más, que era amigo de La Boétie «porque él era él y porque yo era yo»

?- y obliga a diseñar una psicología o psicobiología diferencial de la amistad, como complemento y remate de la psicología general de ella antes expuesta.

Entre el modo específico de ser hombre -la condición humana en cuanto tal- y el modo singular de serlo -la personalidad propia o carácter individual- hay, por añadidura, modos típicos de la hominidad distintos de los orgánicos y psicobiológicos, edad, sexo, raza y biotipo, que poco antes señalé. «Típicos» son, en efecto, tanto los distintos modos o patrones -clase, profesión, grupo urbano, etc.- de nuestra conducta en la sociedad, como los distintos modos o estilos -helénico antiguo, romano, medieval, renancentista, ilustrado, romántico, etc.- de nuestra operación en la historia y los modos histórico-sociales stricto sensu, «vividuras», según el término de Américo Castro, en que nacionalmente se diversifica la vida humana: el español, el francés, el inglés, el alemán, el italiano, etc. ¿Quién negará que estas tres tipicidades de nuestra existencia, la social, la histórica y la histórico-social stricto sensu -en rigor, las tres son histórico-sociales- condicionan poderosamente el hecho y la concepción de la amistad entre hombre y hombre?

Pues bien: dejando para páginas ulteriores cuanto concierne a la tipificación social de la relación amistosa, en este capítulo voy a estudiar con algún rigor cómo las cinco principales determinaciones típicas de nuestra personalidad, la edad, el sexo, la raza, el temperamento o biotipo y la situación histórica, influyen adjetivamente sobre la real configuración de la amistad.

I.- Puesto que tan estrechamente se implican entre sí la realidad psicobiológica de la edad y la del sexo -sea varón o hembra un individuo humano, su sexualidad depende muy primariamente de su edad, y su edad, casi tan primariamente, de su sexualidad-, es necesario tratar de manera conjunta la varia influencia de uno y otra sobre la relación amistosa.

1.- Primer problema: ¿qué es la edad? Yo diría que la nota psicobiológica a que solemos dar ese nombre es, por lo pronto, dos cosas al parecer inconciliables entre sí: una realidad y una abstracción. Bajo forma de peso o bajo forma de vuelo, la edad es una inexorable realidad de nuestra vida. Somos niños, jóvenes, adultos o viejos, y lo somos tanto en la estructura de nuestro cuerpo como en las capacidades de nuestra alma; nada más ineludible y más real. Pero esta innegable realidad se halla unitariamente fundida con las restantes y no menos reales determinaciones típicas de la vida humana, el sexo, la raza, el biotipo, la situación histórica y la situación social. El adolescente que pasa ahora por delante de mí lo es ante todo por su edad cronológica y fisiológica; pero este individuo humano es el adolescente que realmente es siendo a la vez, por modo unitario, varón, ejemplar de la raza blanca, sujeto leptosomáticamente configurado, hippie de 1971 e hijo de una familia burguesa. En tal caso, ¿en qué consistirá eso de ser, sin más, «adolescente», adolescente a secas? ¿Qué habré de decir acerca de la adolescencia para que mi descripción convenga a los adolescentes de uno y de otro sexo, de todas las razas, de todos los temperamentos y biotipos, de todos los grupos sociales, de todas las situaciones históricas? Más precisamente: lo que los tratadistas clásicos de esta edad -Mendousse, Spranger, Carlota Bühler, Piaget, Schelsky- nos han dicho acerca de ella, ¿no será en alguna medida algo que sólo concierne a los adolescentes occidentales del siglo XX? En suma: para saber lo que genérica o humanamente es la adolescencia, ¿no serán necesarias, juntas, una mayor documentación descriptiva y una mayor abstracción conceptiva?

Vuelvo, pues, a lo que antes dije: la edad es a la vez una realidad vital y una abstracción mental. Enlazando sistemáticamente ambos puntos de vista, el de la descripción empírica y el de la abstracción conceptiva, y sólo a título de sumarísima introducción al problema que ahora estudio, diré lo siguiente:

- La edad es ante todo un modo de vivir condicionado por el tiempo transcurrido desde el nacimiento y unitariamente integrado por dos momentos distintos entre sí, uno de carácter orgánico o psicosomático y otro de orden biográfico, existencial o personal.

- El momento psicosomático de la edad consiste en el ocasional estado morfológico y funcional que en su transcurso cronológico van presentando los distintos órganos y sistemas del cuerpo, este mismo en su integridad y las diversas facultades de la vida psíquica.

- Llamo momento biográfico, existencial o personal de la edad al modo con que, por obra de esta, la persona contempla, entiende y estima el contenido y el curso total de su existencia, desde la aparición en el alma de una conciencia expresa de la personalidad propia -por tanto, desde la adolescencia, o acaso desde la infancia- hasta la previsión, siempre incierta e insegura, del propio morir.

- Habitualmente, la edad psicosomática y la edad existencial coinciden entre sí; pero hay no pocos casos en que una y otra discrepan de manera visible. En cualquier grupo social es posible encontrar individuos biológicamente jóvenes y biográfica o existencialmente viejos, junto a otros en que acontece lo contrario, que son viejos por su organismo y jóvenes por el temple vital de su alma.

- El curso cronológico de la vida humana puede ser dividido, cuando llega a ser completo, en cinco edades principales: la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la senectud.

Esto supuesto, y dejando aparte las cuestiones que en orden a nuestro problema puedan plantear la infancia -la edad en que todavía no se puede ser «amigo», en un sentido riguroso del término- y la adolescencia -la edad en que el hombre empieza a poder ser verdadero «amigo»-, vamos a examinar con alguna atención los matices diferenciales que la juventud, la madurez y la senectud introducen en la concreta realidad de la relación amistosa. Cuatro temas sucesivos, por tanto: la juventud y la amistad; la madurez y la amistad; la senectud y la amistad; la amistad entre las distintas edades.

2.- La juventud y la amistad, la amistad entre los jóvenes. Pero a todo esto, ¿qué es ser joven, qué es la juventud? Tratemos de dar las dos respuestas que la anterior distinción necesariamente exige.

Desde un punto de vista psicosomático, la juventud se halla caracterizada, lo sabemos, por el estado que durante ella habitualmente presentan el cuerpo en su conjunto, sus distintos aparatos y sistemas y las diferentes facultades anímicas: percepción sensorial, inteligencia, memoria, atención, afectividad, etc. Véase lo que a tal respecto dicen los libros que estudian la anatomía, la fisiología y la psicología de las edades. Algo hay que subrayar: la considerable importancia que la vida sexual, en una forma ya netamente diferenciada -ulterior, por tanto, a las etapas no diferenciadamente sexuales de la líbido-, y la sexualización de la vida entera, por otra parte, adquieren en el período juvenil de la edad humana.

Más nos importa a nosotros, sin embargo, el momento biográfico o existencial de la juventud. Desde este punto de vista considerada la vida humana, ser joven es creer que uno puede serlo todo, creer que uno puede comenzar a vivir de nuevo mañana mismo y hacer la vida ciegamente, inconscientemente apoyado sobre el suelo de estas dos hondas convicciones vitales. Muy aguda e ingeniosamente, y cuando ya distaba mucho de ser joven, el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright escribió que «la juventud no es sino un estado de ánimo»

. A lo cual cabe responder que tal sentencia es muy cierta, pero que el hecho de descubrirla sólo parece posible cuando ya no se es joven. Más certero, aunque menos ingenioso sería decir que «la juventud es, entre otras cosas, un estado de ánimo»

; en mi opinión, ese que sumariamente acabo de indicar. Examinemos los tres términos de que su descripción está compuesta.

Creer que uno puede serlo todo. Más precisamente: todo lo que la situación histórica y social en que se existe ofrece como posible al deseo y la imaginación; en la nuestra, por ejemplo, ser médico, arquitecto, cosmonauta, hombre de ciencia, cantante psicodélico, escritor, misionero, donjuán..., todo. Lo cual indica que en el joven hay una relativa indistinción subjetiva entre la «posibilidad real» y la «posibilidad imaginada» de su propia vida, y no otra es la raíz psicológica de la fácil identificación del lector joven con los temas y los personajes de sus ocasionales lecturas: D'Artagnan o el Capitán Nemo, Rastignac o el Marqués de Bradomín. Desde Aristóteles viene diciéndose, con razón indudable, que en la juventud predomina ampliamente la esperanza sobre el recuerdo; a lo cual conviene añadir que, en estrecha concordancia con lo que acerca del «deseo de ser» acabo yo de indicar, la esperanza de los jóvenes suele llevar en sí un amplio coeficiente de indeterminación e incertidumbre. Salvo los casos en que existe una vocación personal muy precisa, el joven tiene más bien esperanza «de ser» -de ser lo que sea- que «de ser tal cosa»; lo cual posee parte muy considerable, pronto lo veremos, en la modulación juvenil de la relación amistosa.

Creer que uno puede comenzar a vivir de nuevo mañana mismo. Dos modos cardinales hay de recomenzar la vida: uno estrictamente moral, aunque, como todo lo tocante a la vida moral, no carezca de consecuencias somáticas, el arrepentimiento y la conversión; otro más íntegramente vital, el renacimiento hacia una meta nueva, la versión humana y biográfica de ese retorno al origen que los antiguos griegos llamaron «palingenesia». El arrepentimiento y la conversión se hallan, sin duda, condicionados por la vitalidad somática, pero pueden darse en cualquier edad; el renacimiento del que vitalmente dice «borrón y cuenta nueva», sin que el decirlo sea para él un grave drama, es, en cambio, patrimonio casi exclusivo de la juventud. Eurípides llamó a la naturaleza «inmortal y siempre joven»

, porque creía que había de durar siempre y porque la veía renacer con brío nuevo todas las primaveras.

De ahí el habitual curso biográfico de la conciencia de la muerte. Tres etapas pueden ser discernidas en él. El niño -para el cual no suele existir la idea de la muerte; en su mente, los muertos no pasan de ser desaparecidos que están «en otra parte»- empieza a dejar de serlo biográficamente cuando, entre otras cosas, descubre que hay muerte, que lo que ante él existe y vive deja alguna vez de existir y de vivir «para siempre». El joven tiene ya la conciencia de que él podría morir. «Supuesta tal situación, esa y no otra, yo moriría», piensa o siente a veces el joven. La muerte propia es concebida a través de un «si» condicional. El adulto, en fin, siente oscura e indistintamente que en cualquier situación él puede morir. La previsión de la muerte propia carece de «si» condicional y tácitamente adopta el modo ominoso y perturbador del «porque sí»: el imprevisto evento letal intra o extraorgánico que «porque sí» nos acecha a la vuelta de cualquier esquina.

Tercera nota del modo juvenil de ser hombre: existir de manera habitual ciegamente apoyado sobre las dos precedentes convicciones vitales. Por tanto, sin pensar en ellas, viviéndolas sin conciencia articulada, incluso sin conciencia expresa de su operante y vigorosa realidad en los senos de su alma. Sin que él mismo lo advierta, el joven existe como tal joven creyendo que puede serlo todo y que en cualquier momento es capaz de renacer a una vida nueva62.

Esta peculiar conciencia del propio existir se realiza de un modo a la vez psicobiológíco y social: psicobiológicamente, como turgencia vital, ímpetu y capacidad de recuperación; socialmente, dando realidad mundana -por tanto, hacia fuera- a esa soterrada o consciente vivencia del «poder ser». En dos formas cardinales alcanza expresión social esta vivencia. Por una parte, como tan claramente supo ver y decir Marañón, bajo forma de rebeldía; la cual, durante la juventud, constituye a la vez un hecho y un deber, porque todo joven, no más que por serlo, y sin mengua de otro deber que ya no es privativamente juvenil, la admiración generosa de lo excelente y admirable, debe sentirse en alguna medida defraudado ante aquellos con que social e históricamente él se encuentra; y no según el «Esto no es lo que pudo haber sido» del adulto añorante, sino según el «Esto no es lo que debe ser» del reformador puro y vigoroso. Por otra parte, la vinculación del joven con sus coetáneos en «grupos juveniles», «bandas» o «pandillas» -«barras», dicen los argentinos-, unas veces de carácter más bien fruitivo (la aventura colectiva del goce de la vida) y otras veces de índole más bien combativa (la lucha con lo que socialmente «es» en nombre de lo que socialmente «puede ser» o «debe ser»).

¿Necesitaré decir que desde la posguerra de 1918 -aparición de los ismos tras la ruptura de los anteriores cánones de la expresión artística, nueva arquitectura, nueva física, nueva filosofía, estilo deportivo del vivir, permanente situación crítica y conflictiva de la convivencia civil- se ha producido en el planeta una creciente juvenilización de la existencia social del hombre? «En comparación con los maduros y sensatos varones de treinta años que yo veía en mi infancia -escribía no hace mucho el psicólogo K. Cápik-, un cincuentón de hoy resulta un adolescente y un casquivano... Ya no hay veteranos de la vida; sólo se ven mozos más o menos cargados de años, y casi ningún venerable anciano»

. Para expresar el mismo hecho, yo suelo decir que en el mundo actual ya no hay jóvenes y viejos, tan solo hay jóvenes y enfermos. Tengamos presente esta flagrante realidad para entender los modos de la amistad en nuestro tiempo.

Y si así son los jóvenes y los que como tales viven, ¿cómo será la amistad entre ellos? A mi juicio, y considerada en su rasgo más central y característico, la amistad juvenil es una vinculación interindividual situada entre la camaradería y la amistad stricto sensu. Así lo manifiestan los dos modos cardinales de su realización, el social y el psicológico.

Desde un punto de vista social, la amistad juvenil tiene su forma más típica -no, naturalmente, su forma única63- en el «grupo amical» o, como dice el lenguaje cotidiano, en la «pandilla». Su sentido profundo, tanto en orden a la realidad de quienes constituyen el grupo como respecto del mundo en que este existe, se halla constituido por la coautoafirmación y la coautorrealización de sus miembros. Pero la intención concreta -indeliberada, casi siempre- en que ese sentido profundo se actualiza, posee de ordinario un carácter complejo y ambiguo, según prevalezca más o menos en su estructura uno de los tres siguientes motivos:

- El iniciático: Repitiendo de modo más o menos patente ciertos ritos de muchas sociedades primitivas, la pandilla juvenil posee con frecuencia un designio de iniciación respecto de los usos sociales propios de los «mayores», especialmente durante las épocas históricas que Ortega llamó «cumulativas»: aquellas en que la tradición posee una vigencia muy acusada.

- El agresivo: Siempre en alguna medida, pero de modo muy intenso y evidente en las épocas de crisis, el grupo amistoso juvenil lleva dentro de sí un designio de agresión contra los usos vigentes en la sociedad que le rodea. Dando sentido genérico a lo que históricamente fue un movimiento singular -el «asalto» de los jóvenes de la Alemania prerromántica contra la mentalidad de la Ilustración dieciochesca-, cabe decir que a la amistad juvenil le pertenece de manera constante, o por lo menos muy frecuente, un carácter Sturm und Drang.

- El fruitivo: el comunal goce de la vida a través del deporte, el baile, el erotismo, la diversión; el conjunto de actividades que la pedantería helenizante de los viejos profesores tudescos llamaba allotria.

A esta habitual realización social de la amistad entre los jóvenes corresponde su relativa peculiaridad psicológica. Puesto que la convivencia amistosa se halla ahora entre la camaradería y la amistad stricto sensu, el rasgo más característico de la convivencia en amistad, la confidencia, suele ser más bien colectiva o «de grupo» -los «secretos» propios de la pandilla- que estrictamente personal. No, no se trata de afirmar que sean excepcionales entre los jóvenes las amistades a deux; pero lo típico de aquella es, con todas sus consecuencias, el grupo. De ahí los dos siguientes rasgos psicológicos:

- La vinculación interindividual de los amigos jóvenes es más bien vital y anímica -por tanto, pasional64, externamente afectiva- que íntima y personal.

- Las relaciones amistosas juveniles suelen ser fluidas e inestables. La nota más propia y característica de la vida personal, la «apropiación» de lo vivido en el seno de la intimidad, es todavía débil y lábil mientras biológica o biográficamente dura la juventud.

Pero esta sumaria caracterización psicológica y social de la amistad juvenil, en lo que de juvenil tiene, quedaría gravemente incompleta sin tener muy en cuenta la tan considerable parte que en ella pone la sexualidad. Sin perjuicio de volver sobre el tema en el apartado subsiguiente, esbozaré en este el modo como la vida sexual condiciona la relación amistosa entre los jóvenes, cuando uno de los amigos es varón y el otro mujer.

El vigor sexual constituye una de las notas esenciales de la juventud; nada más evidente. Pero se cometería un grave error antropológico si sólo en la sexualidad genital se viese la realización del sexo, entendido este como diferencia psicobiológica -y a la postre, existencial- entre el varón y la mujer. Además de ser el nombre de la función erótico-reproductora y de la correspondiente y dual configuración morfológica y funcional del cuerpo humano, la sexualidad es una propiedad primaria y constitutiva de la vida entera del hombre65. Así comenzaron a verlo los románticos alemanes vocados a la Naturphilosophie, y así lo han visto luego, con mayor precisión conceptual y más rigurosa información científica, Feuerbach, Weininger, Steinach, Marañón, Ortega, Merleau-Ponty, Guitton y Marías. Este último ha tenido el acierto de distinguir nominalmente esas dos versiones reales de la sexualidad utilizando la posibilidad semántica que ofrecen dos palabras de nuestro idioma: «sexual» y «sexuado». En cuanto varón o hembra, el hombre -noción sobremanera abstracta- es en cada individuo un ente real a la vez sexual y sexuado. Por ser sexual, apetece eróticamente al individuo del otro sexo, se ayunta con él y se reproduce (o no se reproduce, si a tanto llega su industria). Por ser sexuado, todas sus actividades vitales -el movimiento, la percepción, la imaginación, el pensamiento- son viriles o femeninas. La vida de cada hombre se halla instalada en su sexo y posee -tal es el sentido de esa o- un carácter disyuntivo. Más aún, añadirían, completando a Marías, los románticos y Marañón, aquellos por la vía de la especulación, este otro por el camino de la observación científica: la vida de cada hombre posee un carácter polar, porque el individuo humano, además de ser varón o mujer, es también varón y mujer.

Quiere todo esto decir que, en su concreta realidad terrenal, el individuo humano -mejor: la persona humana- sólo puede vivir con plenitud su condición de hombre o acercarse en la medida de lo posible a tal plenitud, existiendo en habitual comunión física y espiritual con la persona de otro sexo que con él constituya una «pareja diádica» o una díada amorosa, y tal es la raíz antropológica y metafísica del enamoramiento. No es un azar que la experiencia mística, la más alta e intensa entre todas las que en el hombre manifiestan la aspiración a la total plenitud de su ser propio, adopte una forma más o menos sexuada cuando su titular la expresa en sentimientos y palabras; léase a esta luz, y no con mente crasamente psicoanalítica, la obra literaria de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y tampoco lo es que las dos palabras que más directa y expresivamente nombran la plenitud -los adverbios «siempre» y «todo»- sean tan frecuentes en el lenguaje de los enamorados. «La hipérbole -escribe finamente Guítton- es el lenguaje del sentimiento amoroso, diríjase este a Dios o a la criatura»

. Animal hyperbolicum he llamado yo, con cierta intención técnica, como se le llama animal rationale o animal instrumentificum, al individuo humano que en su conducta quiere hacer honor a su peculiaridad específica.

Pues bien: si el joven es un hombre juvenilmente sexual y sexuado, ¿cómo esta doble condición suya modula sus relaciones amistosas heterosexuales? Evidentemente, según dos formas básicas, el enamoramiento y la erotización, sea esta manifiesta o reprimida. Quede intacto para páginas ulteriores el tema de la conexión -no tan sencilla como a primera vista parece- entre el enamoramiento y la amistad. Limitémonos por el momento a descubrir las varias formas de la relación que durante la juventud existe entre la erotización y la amistad.

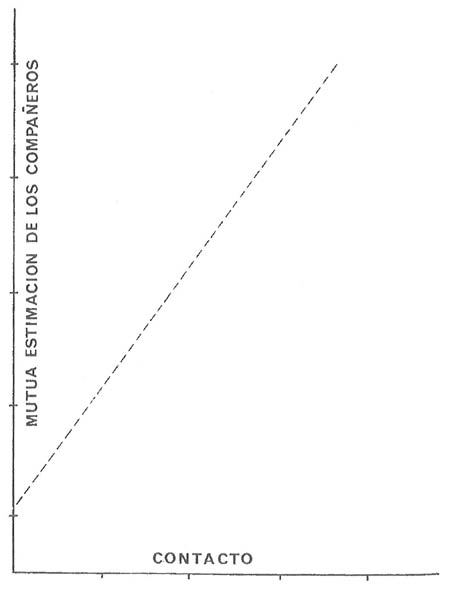

Fig. 1.- Aunque la curva no hace otra cosa que confirmar lo que sabe cualquier observador atento, he aquí, resumiendo las investigaciones de Moreno (1934), Hurlock (1949, 1950) y Kuhlen (1952), la variación, según la edad, en la preferencia de un compañero del otro sexo

La turgencia vital de la sexualidad durante la edad juvenil hace que la erotización de la vinculación amistosa heterosexual sea, mientras dura esa edad, un hecho inexorable. Entre jóvenes de distinto sexo -apurando las cosas, también entre no jóvenes- la llamada amistad «pura» o «platónica» no pasa de ser un pium desiderium o una utopía (fig. 1). Pero la forma en que esa ineludible erotización se realiza no es siempre la misma. Tres principales veo yo:

- La manifestación del eros sexual -de la libido, diría un psicoanalista-, como preámbulo del enamoramiento o como relevante parte integral suya. Con ello surge otra vez ante nosotros el viejo tema helénico de la relación entre el érôs y la philía. Más adelante lo examinaré, desde la idea de la amistad que ahora estoy exponiendo.

- El eros sexual como puro y simple erotismo: la amistad erotizada. ¿No es esta amistad la que hoy tan abiertamente prevalece entre los grupos heterosexuales, hippies o no, en que se realiza la convivencia juvenil? Pero en la concreta realidad de la amistad erotizada deben ser distinguidos varios modos típicos, según la diversa estabilidad y según la varia cualidad sentimental de la relación amistosa. Desde el punto de vista de la primera, la incontenible difusión de los términos ingleses ha dado en nuestro siglo vigencia punto menos que universal a dos expresiones, bajo las cuales hay otras tantas formas del trato erótico-amical de los jóvenes: el flirt, con su esencial ligereza e inestabilidad, y la relación steady o «fija» -sustantivada también como a steady-, por completo equivalente al «salir con», «Pepe sale con Pepita», de nuestro más reciente lenguaje coloquial. ¿Cómo no ver que en este «salir con» hay, erotizada desde el casi inocente chichisbeo dieciochesco hasta los más crudos y consumados términos sexuales, una auténtica relación amistosa? Y desde el punto de vista de la cualidad sentimental, es preciso distinguir entre el erotismo amicalizado (aquel en que la verdadera amistad es su meta, haya o no genuino enamoramiento) y la amistad erotizada (aquella en que, sin mutuo enamoramiento, el erotismo no pasa de ser simple expresión). Porque, respecto del mero erotismo, la verdadera amistad es siempre, hasta para las personas de alma hedonista y liviana, algo bastante más profundo y último, bastante más «fundamental».

- El eros sexual como libido reprimida. Muchas veces tal represión no pasa de ser un acto puramente externo y forzado: la represión de los jóvenes que con mayor o menor convicción creen que deben dominar sus impulsos sexuales y no pueden o no quieren hacerlo con eficacia. De ello resulta necesariamente una amistad heterosexual carente de naturalidad, larvadamente rijosa. En definitiva, una falsa amistad; porque ¿puede rectamente llamarse «amistad» a una relación en que las personas a quienes ella vincula no son capaces, por la razón que sea, de «mirarse a los ojos» con una mirada abierta y limpia? Pero cualquiera que sea la frecuencia de esa represión externa y forzada, es indudable que existe otra formalmente sublimadora, en el sentido freudiano y técnico de la palabra «sublimación». En tal caso, la radical energía libidinosa se trasmuta en sentimientos y operaciones cualitativamente diferentes de los que lleva consigo la pura sexualidad. Son, como Ortega y Ors a una dirían, las relaciones heterosexuales en que se ha cumplido la nada fácil y siempre amenazada transformación de la «carne» en «cuerpo». Y en el orden de la convivencia que ahora nos importa, el de la vinculación amistosa, las amistades por coimplantación de la existencia «en» la religión, el arte, el deporte, la vida científica o literaria, la acción política o social. Lo diré con términos que ya nos son familiares: las relaciones entre hombre y hombre -entre varón y mujer, en este caso-, en cuyo seno se articulan o se funden la camaradería y la amistad; relaciones en cuya realidad factual, acabo de decirlo, siempre se hallará más o menos próxima la posibilidad de cierta erotización y a cuya estructura -pronto lo veremos- necesariamente pertenece el dual carácter sexuado que les otorga la condición viril de una de sus partes y la condición femenina de la otra.

3.- La madurez y la amistad, la amistad entre personas adultas o -dicho con el frutal término tópico- maduras. Problema que, como el anterior, nos plantea otro previo, el de definir la madurez.

¿Qué es ser hombre adulto o maduro, qué es la madurez vital? Desde un punto de vista psicosomático -repetiré, aplicándola a ella, la fórmula antes usada-, el estado biológico que en esa edad presentan el cuerpo en su conjunto, sus distintos aparatos y sistemas y las diferentes facultades anímicas. Y desde el punto de vista que más nos importa ahora, el biográfico o existencial, una situación de la vida humana consistente en haber descubierto que algo o mucho de lo que uno podía ser ya no podrá serlo nunca, en saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de nuevo, en sentir, sin necesidad de pensar en ello, que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento y «porque sí» y -como sabrosa contrapartida- en poseer más profunda, consciente y degustadoramente aquello que uno todavía puede ser o que todavía está siendo. Como en el caso de la juventud, examinemos una por una las distintas partes de esta sumarísima descripción:

Haber descubierto que algo o mucho de lo que uno podría ser ya no podrá serlo nunca. Cajal, por ejemplo, comienza como hombre de ciencia su madurez cuando descubre que tiene que optar entre ser bacteriólogo y ser histólogo; con otras palabras: cuando advierte con lucidez que decidiéndose a ser histólogo jamás podrá ser ya un operario de la bacteriología. Descartes es todavía joven cuando con palabras de Ausonio se pregunta: Quod vitae sectabor iter?

, «¿qué camino vital elegiré?»; e inicia su personal madurez cuando percibe que ese camino por él elegido ya es iter percursum, senda ya escogida y parcialmente recorrida. Como en el famoso poema de Poe, el estribillo de la madurez es un constante -aunque, por supuesto, sólo parcial- never more, «nunca más».

Saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de nuevo. Siguen siendo íntegramente posibles, desde luego, el arrepentimiento y la conversión, y no deja de ser parcialmente posible, pese a todo, el renacimiento biográfico, la vida hacia una meta nueva; pero -salvo excepciones- ese renacimiento y esta vita nuova siempre llevarán en su seno como hábito y lastre, en proporción mayor o menor, algo o mucho de la vida ya hecha y abandonada. Es inevitable el recuerdo de una tan hermosa como bien conocida estrofa de Antonio Machado:

|

Si el hombre adulto logra renacer ¿puede acaso ser clara y pura, como la del diamante, su nueva realidad? ¿Puede no llevar dentro de sí algo de la ceniza -o del barro, o del oro- de lo que antaño él fue?

Sentir sin pensar en ello que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento. A la previsión de la muerte propia le falta ahora, ya lo dije, el «si» condicional; y -salvo que el sujeto se halle gravemente enfermo- esa previsión no adviene por obra de un sentimiento intravital, esto es, desde dentro de uno mismo y acerca de sí mismo, sino como resultado de una experiencia vital externa y, a la postre, estadística: porque así se lo hacen pensar a uno, aun sin recordarlas en su detalle, las esquelas mortuorias que diariamente aparecen en los periódicos.

Y en cuarto lugar, poseer de un modo más profundo, lúcido y degustador aquello que uno todavía puede ser o que todavía está siendo. Dos son, en efecto, las notas más esenciales y características del presente de la madurez, una conciencia plenaria de la realidad y la vivencia del todavía. La conciencia de la realidad propia del joven podría ser reducida a esta fórmula: «La vida es para mí real porque constantemente me dice: puedes ser». Cobra, por tanto, figura de «posibilidad real», y en la enorme amplitud de ese «poder ser» tiene su fundamento la frecuencia del idealismo y del utopismo en la edad juvenil. Pero, a la larga, esa fórmula no basta y hace falta descubrir junto a ella la verdad de esta otra: «La vida y sus contenidos son para mí reales porque mi experiencia me dice: para ti, algo es ya y algo ya no puede ser». En mí mismo y en lo que me rodea, algo es, algo puede ser y algo -o mucho- ya no puede ser; tal es para el hombre la clave completa de la realidad y, en quintaesencia, así es posible expresar el fruto de la experiencia vital de la madurez. Lo cual -como tan bien supieron ver Don Quijote, Machado y Unamuno- tiene su más ceñida y precisa traducción verbal en los adverbios «aún» y «todavía». «Aún hay sol en las bardas»

, dice Don Quijote al divisar un día las de su aldea, a esa hora en que el sol hace áureas todas las cosas que toca. «Hoy es siempre todavía»

, escribirá gnómicamente Antonio Machado. Y Unamuno añadirá en su Cancionero:

Es cierto: «Yo estoy siendo todavía» podría ser la fórmula del tiempo vital de la madurez, como complemento del vigoroso «Yo estoy y estaré siendo» de la juventud.

Esta autoafirmación temporal de la madurez, ¿podría quedar inerte frente a la autoafirmación temporal de la juventud en torno? En modo alguno; pero la reacción suele adoptar de hecho dos formas cardinales: entre muchos de los que han logrado el poder social y político y viven ejercitándolo y disfrutándolo, la resistencia irritada; y en los restantes -para ser justos, también en algunos de esos otros-, la animosa juvenilización que expresa el «todavía». Tal fue, hasta la vejez biológica de casi todos sus componentes, el sentido histórico y vital del «todavía» de la generación del 98. Y la antes mencionada juvenilización del mundo actual, ¿no es por ventura, en muy buena parte, la obra de otro «todavía» histórico, el «todavía» propio de unas generaciones sucesiva e indefinidamente afectadas por la gran crisis de Occidente a que la Primera Guerra Mundial dio tan sangrienta e irreversible explosión?

De todo lo cual, y en lo que a nuestro tema concierne, son resultado la nota esencial y fundamental de la relación amistosa entre los adultos y la doble forma -social, por una parte; psicológica, por otra- en que tal relación cobra su peculiar realidad empírica.

Esa nota fundamental es la definitiva personalización de la amistad, el preciso ajuste de esta a lo que sobre su esencia ha sido dicho en los tres capítulos precedentes. Por tanto, el sucesivo establecimiento -claro y consciente unas veces, tácito y prerreflexivo otras- de una clara distinción entre lo que en la convivencia es amistad stricto sensu y lo que en ella es simple camaradería; o, como algunos agudamente suelen hoy decir, el lúcido discernimiento vital entre las muy pocas «amistades verdaderas» y las varias «amistades modulares» a que necesariamente conduce la realización de la existencia en el mundo. Con gran nitidez hace el hombre adulto tal discernimiento entre las diversas vinculaciones de su vida: en modo alguno confundirá vitalmente su relación personal con un amigó íntimo y su trato funcional con personas a las que le unen -en unos casos con agrado y simpatía, en otros con indiferencia y hasta con secreto desagrado- sus intereses políticos, económicos o profesionales. Mas también sabe distinguir tosca o delicadamente, según sean su sensibilidad y su educación personales, lo que en una determinada vinculación amistosa es «amistad verdadera» y lo que en ella no pasa de ser simple «camaradería». Observe atentamente cada cual su propia conducta, si en verdad ha llegado a la plena madurez vital, o contemple, si ese no es su caso, la conducta de los hombres adultos que más de cerca le rodean.

Así personalizada y así depurada la relación amistosa, dos riesgos principales la amenazan: la rivalidad y la disensión. Aquella existe, por supuesto, entre los jóvenes; pero en ellos suele ser más bien laxa y superficial, porque se halla permanentemente envuelta o empapada por la antes mencionada conciencia del «poder ser». ¿Cómo ser enconadamente rival de otro hombre cuando la vida propia parece hallarse abierta a un futuro tan vario como inagotable? Más honda y tenaz, y por tanto más amenazadora para la amistad, es la rivalidad entre los adultos, porque la persona adulta debe; vivir férreamente atenida a todo lo que para ella ya es definitivamente y a todo lo que todavía puede para ella ser. Y por otra parte, la mutua disensión por motivos de índole ideológica, política o económica, con el riesgo inminente de que la relación amistosa se desgarre y no sólo se descosa, contra lo que Catón y Cicerón tan sensatamente antaño aconsejaron, ¿Cómo no recordar, ya que ha surgido el nombre de Marco Tulio, sus consideraciones acerca de la casi inevitable colisión entre la política y los negocios, por una parte, y la amistad, por otra? Por fuerza habré de volver sobre el tema en los capítulos subsiguientes.

Expresión sociológica de la amistad entre adultos es, ante todo, su simultánea y bien discernida pertenencia a «grupos amistosos» y a «grupos de intereses» (políticos, profesionales, etc.), más o menos coincidentes entre sí: esos grupos que llegado el caso sirven de mantillo y campo a las ocasionales relaciones diádicas -recuérdese lo dicho páginas atrás- en que con mayor o menor plenitud se actualiza la amistad genuina. Pero, con todo, ¿no es también cierto que en determinados momentos de «juventud residual» o de «juvenilización espontánea» estos grupos amistosos de los adultos pueden adoptar, lúdicamente unas veces, por tanto con una veta de autoironía en su expresión, más o menos gravemente en otros casos, los modos fruitivo o combativo que muestran de ordinario las agrupaciones amistosas de la juventud?

A esta figura sociológica de la amistad en la madurez le da nervio y sustancia su realidad psicológica. En la amistad auténtica, repetidamente lo he dicho, se integran la benevolencia, la beneficencia y la confidencia. Pues bien: llegada la madurez, esa benevolencia y esa beneficencia, el cariño y el favor a la persona del verdadero amigo, se hacen plenamente conscientes y son vividas como operaciones de genuina e íntima «apropiación»; y cuando la confidencia surge, llega a ser un acto enteramente personal; más aún, hasta adquiere carácter de verdadera confesión, tantas veces bajo una apariencia en la cual se funden o se solapan la gravedad y la ironía. Sea o no sea acción de aconsejar el tema del coloquio amistoso, la madurez es la edad en que va poco a poco prevaleciendo la profunda verdad psicológica y ética de un precioso poemilla de Antonio Machado acerca del consejo:

|

Porque, en efecto, la confidencia confesional del amigo -la experiencia de vivir en acto que su persona está «con» nosotros y «en» lo que a ella amistosamente nos une- es el mejor consejo que puede recibir una persona sensible, un hombre capaz de no agotar su realidad psíquica y moral en las funciones que socialmente ejecute en el mundo.

Dos palabras, en fin, acerca de la implicación entre la amistad y el sexo durante la edad adulta; pero, como en el caso de la edad juvenil, debe quedar en espera de su ocasión el delicado problema que a tal respecto plantea el enamoramiento en la madurez, sea este la prosecución de uno que ya hubiese nacido durante la juventud o el súbito fogonazo de un amor tardío. Va a limitarse nuestra sumaria descripción, por tanto, al tema de la erotización de la amistad.

¿En qué forma se erotiza la amistad heterosexual en la madurez? Sabiendo muy bien que la realidad a que se refiere tal interrogación posee infinidad de intríngulis, recovecos y matices, plenamente consciente, por tanto, de que con mi proceder voy a simplificar y esquematizar con exceso las cosas, me atrevo a decir, un poco aforísticamente, que esa forma es de ordinario «el juego erótico de un todavía». Hay casos en los cuales predomina lo que en la erotización de la amistad -que entonces suele ser más bien superficial- es su dimensión de «juego»; así acontece en tantos «discreteos erótico-sociales», sea el ámbito de estos el salón o la taberna, y sea su lenguaje el romántico de Chateaubriand o el sainetesco del «pobre Valbuena». Hay casos, en cambio, en cuya estructura es más importante el momento del «todavía»; no otra cosa acaece en las que suelen recibir el nombre de «aventuras privadas». La causa verdaderamente decisiva de tantos y tantos donjuanismos de la madurez, ¿no es acaso, me pregunto, la conciencia larvada o la conciencia patente de un «todavía sexual» en el alma -tal vez más en el alma que en el cuerpo- de su protagonista?

En cualquier caso, la erotización de la amistad durante la edad madura suele ser obra de voluntad antes que efecto de pulsión. En primer lugar, porque en tal edad es bastante más fácil la represión; en segundo, porque, de ordinario, la sexualidad ya ha encontrado entonces habitual cauce; en tercero, porque, con gran frecuencia, la plena realización biográfica de la vida personal que la madurez trae consigo -actividades profesionales, vocacionales, políticas, etc.- absorbe intensamente la atención del sujeto y polariza en esa dirección su vitalidad instintiva. Para no salir del campo de la instintividad más elemental, ¿cuántos no son, entre los que llenan los restaurantes de moda, los varones maduros en cuya vida la cupiditas coeundi ha sido ampliamente sustituida por la cupiditas edendi? «Como no fumo y en otros campos no llego a mucho, ya no tengo más gusto que el comer», me decía una vez, cuando su madurez declinaba, cierto vasco, lleno, por lo demás, de residual vitalidad orgánica. ¿Quiere esto decir que la amistad heterosexual, una amistad en verdad merecedora de este nombre, sea frecuente durante los años de la madurez? En España, al menos, creo que la respuesta debe ser negativa; y bien sabe Dios que en bien de mi país desearía equivocarme.

4.- La amistad y la senectud, la amistad entre los viejos. Tras este enunciado, la interrogación inevitable: ¿qué es la senectud? Dejando el complejo aspecto psicosomático del problema para los gerontólogos y geriatras al uso, atendiendo no más que a su costado biográfico o existencial, yo diría que ser viejo es verse obligado a vivir poseyendo sólo lo que uno ha sido y sentirse de continuo en el trance de optar, para seguir existiendo personal e históricamente, entre la captación aceptadora y hasta ilusionada de lo que están haciendo los que todavía no son viejos y el rechazo agrio, tal vez resentido, de cuanto es nuevo en la época a que se pertenece.

Pero no sólo frente a la obra ajena puede haber, durante la senectud, aceptación comprensiva o agria repulsa; también puede haberlas en la posesión de la propia existencia pasada. Más de una vez he contado la historia de la vieja que, duramente lacerada por el dolor de su cuerpo, día a día iba muriendo en un hospital de Buenos Aires. «Abuela, esto ya no es vivir», le dijo un joven interno, que quería ser compasivo y venía a ser cruel. «Sí, m'hijito, ya sé que esto no es vivir; pero ¡es tan lindo ver vivir a los demás!». La admirable viejecilla demostraba la nobleza de su persona contemplando con espiritual alegría un mundo que no era ya y ya no podía ser suyo y asumiendo con lúcida aceptación en su presente la quebrantada personalidad desde la cual aún era capaz de contemplar y estimar ese mundo inaccesible. Por contraste, ¿cuántos no son en torno a nosotros los viejos cuya conducta procede de un alma íntimamente roída por la amargura y el resentimiento?

Bien. Pese a todo, y salvo que el sujeto padezca alguna enfermedad incurable, no parece posible decir que en el mundo real exista hecha carne, carne exangüe y reseca, una «vejez pura»; quiero decir, una edad exclusivamente integrada por los adustos rasgos existenciales que acabo de señalar. Existir humanamente es siempre proyectar y esperar algo, y por tanto sentirse capaz de estas dos cosas: caminar hacia la novedad que se proyecta y espera, aunque esta no pueda ser sino módica y próxima, y asumirla luego como tal novedad en la trama diaria de la existencia propia. A la consciente ejecución de esta doble hazaña vital -poder avanzar personalmente hacia alguna novedad, ser luego capaz de incorporarla a la propia existencia -es a lo que sin duda se refería Pablo Picasso el día de su octogésimo aniversario, respondiendo a un invitado que ponderaba con tópico pasmo -«¡Qué joven está usted, maestro!»- la enorme vivacidad y el enorme poder de la mirada y el pincel del pintor: «¡Si supiera usted, amigo, cuántos años hacen falta para aprender a ser joven!». En plena senectud cronológica, la creadora o recreadora continuidad vital de la obra propia; por tanto, la perduración biográfica de una madurez que de alguna manera es todavía juvenil66. Bien rebasados sus noventa años, el mismo talante vital declaraba una vez ante mí don Ramón Menéndez Pidal: «Mire, Laín, desde hace algún tiempo la norma de mi vida y mi trabajo es esta: No hay joven que no pueda morir al día siguiente, ni viejo que no pueda vivir un año más»

. Como ellos, los viejos-jóvenes Sófocles, Tiziano, Fontenelle y Goethe; o bien, más próximos a nosotros en el espacio y en el tiempo, Manuel Gómez Moreno, Pau Casals, Teófilo Hernando y Américo Castro. A nadie será difícil aumentar esta serie de nombres con los de otros varones menos eminentes.

Entre estos dos modos de existir -la vejez añorante de cuantos no pasan de acomodarse con serenidad o con agrura a un mundo que sólo por aceptación puede ser suyo, la creadora senectud de quienes hasta la víspera misma de su muerte saben vivir en continuo crecimiento espiritual-, el cada vez más copioso estamento demográfico de los hombres que el atildado decir de otros tiempos llamaba «los ancianos». Se trata ahora de saber cómo puede y cómo suele ser la amistad entre ellos.

Lo más inmediato es pensar que los viejos se unen amistosamente entre sí para recordar con nostalgia el tiempo pasado -«Nuestros tiempos», según la frase tópica- o para juzgar, de acuerdo con los cánones estimativos de «esos tiempos», los sucesos integrantes del mundo que les rodea y las personas en que tales sucesos tienen sus protagonistas. Así acontece no pocas veces. Pero si el viejo mantiene despierta, aunque sólo sea bajo forma de curiosidad por la vida en torno, esa residual capacidad de proyección hacia el futuro que sumariamente he descrito -y el hecho dista de ser infrecuente entre los viejos sanos-, lo que entonces sucede es que una profunda e indeliberada preferencia vital le lleva a buscar la relación amistosa, e incluso la genuina amistad, entre las personas bastante más jóvenes que él. No tardaremos en descubrir el sentido que este hecho evidente posee.

Dos palabras, en fin, sobre las implicaciones entre la amistad senil y el sexo. Salvo excepción muy notoria, la vida sexual se extingue durante la senectud; pero la condición sexuada de la existencia perdura en ella, y así lo hacen patente, por modo contrapuesto, los dos más acusados estilos seniles de esa esencial y nunca extinta condición de nuestra vida: la erotización artificiosa y postiza en que incurren el «viejo verde» y la «vieja verde» -el grotesco disfraz de «sexo en activo» que tantas veces han caricaturizado los autores cómicos y los costumbristas- y la aceptadora, acaso irónica elegancia con que saben ser senectamente varones o senectamente mujeres los viejos en quienes la edad no se ha hecho causa de resentimiento. Échese la vista en torno, y bajo la juvenilización, tantas veces chillona, de la sociedad contemporánea, pronto se descubrirán los casos en que el carácter sexuado de la existencia humana se hace a la vez, por paradoja, más patente y delicado: aquellos en los cuales cobra realidad una amistad genuina entre dos viejos de distinto sexo. No, no es preciso que el anciano se vista o se pinte de verde para que la auténtica senectud -semper vivens et semper virens, como la encina, según el decir de los antiguos- sea a su manera verte vieillesse67.

5.- La tendencia de los viejos no decrépitos a buscar la amistad de personas más jóvenes que ellos -y en no pocos casos, la de los jóvenes a secas- ha puesto ante nosotros un problema que por fuerza hay que tratar, siquiera sea de manera concisa: el que plantea la relación amistosa entre personas de muy distinta edad. Tal amistad, ¿es realmente posible? Y si es posible, ¿cómo puede llegar a ser efectivamente real?

Una gran diferencia de edad -en términos histórico-vitales: la pertenencia a generaciones históricas netamente distintas entre sí-, no hace imposible, desde luego, la verdadera amistad, pero sí opone alguna dificultad a su nacimiento. No creo necesaria la aducción de datos estadísticos para afirmar quedas amistades más genuinas e íntimas se dan con máxima frecuencia entre personas de la misma generación. Desde Aristóteles se viene diciendo por todos que la «comunidad en el vivir» es el mejor suelo para la génesis de la amistad, y ninguna otra comunidad más eficaz, a este respecto, que la que establece el conjunto de hábitos estimativos y operativos comunes entre sí, procedentes a la vez del curso de la vida histórica y de la relativa coetaneidad de quienes juntos hacen y sufren esa vida, en que las «generaciones» tienen su consistencia. Viceversa: sin mengua del mutuo cariño e incluso la mutua admiración que puedan existir entre miembros de generaciones netamente distintas una de otra -netamente distintas, digo, porque a este respecto siempre habrá casos excepcionales y dudosos; la excepción y el matiz son ineludibles en todas las reglas biológicas e históricas-, la genuina vinculación amistosa entre ellos nunca será muy frecuente. Bajo la frase tópica de los que se jactan de su personal habilidad en el gobierno de su familia -«Para mis hijos, yo soy un amigo más»-, ¿cuántos padres llegan a ser real y efectivamente amigos de sus propios hijos? ¿Y de cuántos maestros puede por otra parte decirse que sean verdaderos amigos de sus discípulos? Lo cual no excluye que el cariño paterno-filial y la dilección discipular se acerquen mucho, en determinadas ocasiones, a ser indiscutible y muy auténtica amistad.

Para que esto acontezca es de todo punto necesario que en el carácter y en la conducta del «mayor» (padre, maestro, mayor a secas) y del «menor» (hijo, discípulo, menor a secas) se cumplan algunas condiciones. A mi modo de ver, he aquí las más importantes.

El «mayor» habrá de aceptar envolventemente -por tanto, con una bien ponderada mezcla de estimación sincera, cariño leal y leve ironía- la renovadora inquietud que la generación del «menor» haya traído al mundo y la relativa incomodidad que de esa inquietud pueda derivarse. Los olímpicos no pueden ser amigos de nadie, menos aún de los jóvenes; y vitalmente olímpicos son aquellos hombres cuya constitución psíquica y cuya conducta no realizan de alguna manera la bella metáfora orteguiana del cascabel biográfico: «Somos todos -debiéramos ser todos, más bien, porque algunos se empeñan en no serlo-, en varia medida, como el cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa que aprisiona un núcleo íntimo, siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como en el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con las paredes inexorables de su prisión»

. Quién no sepa llevar dentro de sí, viva y operante, la «cordial pedrezuela» que es ese «niño interior» -quien, si ya es viejo, dirían los antiguos, no sepa serlo según el modelo del puer senex-, ese nunca podrá hacerse verdadero amigo de aquellos que para él sean jóvenes. Dos extremos contrapuestos y viciosos puede haber, a este respecto, en la conducta del «mayor»: la adulación al joven -por tanto, la táctica y a la postre torpe negación de sí mismo- y la irritación ante el joven; irritación que a veces expresa mala conciencia por algo que uno debió hacer antaño y no hizo, manifiesta otras la molestia del beatus possidens ante quienes le perturban el cotidiano goce de serlo y se proyecta algunas contra otros «mayores» que, como antaño Sócrates, no quieren aceptar un papel de simples «domadores de jóvenes»68.

El «menor», por su parte, habrá de mostrar frente al adulto o el viejo que en la realización de su propia existencia no quiere estar de vuelta sin antes haber estado de ida -actitud mental ante la cultura del ayer, incluso del ayer más próximo, tan frecuente hoy entre los jóvenes-, y que en consecuencia hay en él verdadera voluntad de aprendizaje y de perfección, no una cómoda, retórica y pseudoambiciosa decisión de partir en su vida desde cero; y deberá hacer patente, por añadidura, que sabe juzgar la realidad, o que por lo menos trata de hacerlo, sin atenerse a las etiquetas y los slogans que tantas veces constituyen todo el acervo intelectual e histórico de los «jóvenes disfrazados de joven». Si un adulto empeñado en hacer de los jóvenes meros aprendices de hombre se constituye en «adulto disfrazado de adulto», el joven terco en la negación del inmediato ayer o en la reducción táctica de este a un conjunto de slogans -preparados con frecuencia por quienes ya están muy lejos de la juventud-, no pasa de ser, a su vez, un «joven disfrazado de joven». No parece cosa necesaria indicar que cualquiera de estos dos disfraces, y mucho más la coincidencia de ambos, hace imposible el nacimiento de la amistad entre individuos pertenecientes a generaciones distintas entre sí.

Para que entre el padre y el hijo sea posible la génesis de una verdadera amistad o el acercamiento a ella, he aquí mi fórmula: «Menguado el padre que a partir de un determinado momento de su vida no sabe ir siendo hijo de sus hijos; menguado el hijo que a partir de un determinado momento de su vida no sabe ir siendo padre de sus padres»; expresión que puede muy bien ser transferida a la segunda de las formas típicas principales de la relación entre el adulto y el joven, la discipular, sin más que sustituir «padre» por «maestro» e «hijo» por «discípulo». Padre, claro está, sin «paternalismo», y maestro sin «magistralismo». Un médico culto y perspicaz, Jesús Calvo Melendro, ha tenido el acierto de describir bajo el nombre de «sunamitismo» -en recuerdo de la relación entre David y Abisag, la Sumanita de la Biblia (I Reyes, 1, 1-4)- la compleja necesidad vital que el viejo tiene de trato amistoso con jóvenes; compleja, digo, porque mucho más que psicosomática, como la tan pura y castamente térmica y vasomotora del relato bíblico, es biográfica y existencial, y tiene su más íntimo nervio en la radical tendencia del anciano no decrépito a entender desde dentro y seguir viviendo como «todavía suyo» el mundo en que continúa existiendo: de la mano del más joven puede así transitar por la novedad que le envuelve sin ser por ella arrollado o confundido. Pues bien; a mi modo de ver, este fecundo concepto debe ser ampliado en dos sentidos:

- Por una parte, en el orden de la cronología, porque la realidad del sunamitismo empieza a hacerse patente tan pronto como el parcial «ya no» de la experiencia de la madurez surge y se insinúa en los entresijos de la conciencia de uno mismo. «Ya no» y «todavía» son, como sabemos, las dos supremas expresiones adverbiales de la madurez biográfica; y uno de los principales recursos para luchar contra el «ya no» en favor del «todavía» consiste en el establecimiento de una relación más o menos genuinamente amistosa con hombres más jóvenes.

- Por otra parte, en el orden de la reciprocidad, porque cuando el sunamitismo llega a producirse, su plena realidad afecta también a la persona más joven. En esa relación, en efecto, el senior recibe del junior todo lo que acaba de ser indicado; pero, a su vez, el junior obtiene del senior algo sin lo cual no puede ser completa su vida: el recuerdo de lo que por su edad no ha podido él conocer y el consejo -ese consejo «que también es confesión» del penetrante poemilla de Antonio Machado- frente a lo que desde su edad él se propone realizar.

Sobre el suelo de un sunamitismo así entendido podrá nacer y nacerá a veces una amistad verdadera entre personas de edad muy distinta. ¿Cómo, por qué llega a producirse tal nacimiento, cuando de hecho se produce? Algo habrá que decir sobre el tema en el capítulo dedicado a la ascética de la amistad.

II.- Otras diferenciaciones típicas de la relación amistosa.

No contando la tipificación social stricto sensu, cinco son las principales determinaciones típicas de nuestra personalidad, decía yo antes: la edad, el sexo, la raza, el temperamento o biotipo y la situación histórica. Todas ellas, no sólo la edad vital, modulan la realización concreta de la amistad. ¿Cómo? Siquiera sea muy sumariamente, trataré de dar el esbozo de una respuesta.

1.- Amistad y sexo. En cuanto parte integral de la edad, la influencia de la sexualidad sobre la estructura y el estilo de la relación amistosa ha aparecido explícitamente ante nosotros en las páginas precedentes. Pero si el sexo, en cuanto que modo psicobiológico de ser, afecta de alguna manera a la totalidad de la vida personal del hombre -si el individuo humano, además de ser un ente «sexual», es un ente «sexuado»-, ¿no habrá, independientemente de la edad, aunque siempre condicionados por ella, un «modo radicalmente masculino» y un «modo radicalmente femenino» de la amistad? La respuesta afirmativa parece obvia y debe ser inmediata. Esa obviedad, sin embargo, alberga en su entraña un delicado problema: deslindar lo que en la virilidad y en la femineidad es «naturaleza primera» (dentro del pensamiento filosófico de Zubiri: conjunto de notas primariamente constitucionales en la concreta realidad del varón o de la mujer) de aquello que en una y otra no sea sino «sociedad» e «historia». Más brevemente: discernir en qué medida es verdadera «constitución» o es simple «rol histórico-social» lo que a primera vista nos parece «esencial» o «típico» en la conducta del varón y en la de la mujer. O bien, en términos goethianos y ya en directa relación con nuestro tema: saber qué es realmente ewigmännliche (eterna, esencialmente viril) en la amistad del varón, y qué es en verdad ewig-weibliche (eterna, esencialmente femenino) en la amistad de la mujer.

Cualesquiera que hayan sido sus cambiantes ideas acerca de la amistad femenina, los más conspicuos titulares del pensamiento occidental han procedido hasta el siglo XX, e incluso durante este, como si la mujer fuese por naturaleza precisamente lo que -con cuantas variantes históricas se quiera- en la sociedad de Occidente ha ido siendo. Cuando los antiguos hablaban de amistad no se referían más que a la viril, teñida unas veces de homosexualidad y otras no. «La passion exclusive et dominante»

fue la amistad, según Dugas, en la Antigüedad clásica; y él ve la razón de este hecho en la falta de amor y de felicidad conyugal y doméstica que la vida en Grecia llevaba de ordinario consigo. Para el hombre moderno, la amistad sería «le luxe de la vie morale»

; para el hombre antiguo, en cambio, fue una verdadera necesidad anímica69. No cambiaron mucho las cosas en Roma. Para mostrar que no son la debilidad vital y la indigencia social las razones principales de la relación amistosa, Cicerón arguye diciendo que, si así fuese, sería más frecuente la amistad entre las mujeres que entre los hombres, lo cual no es el caso. No hay duda: la mujer apenas contaba para los antiguos como sujeto de amistad. Algo análogo cabe decir de los medievales, aunque los motivos de su reflexión -a la cabeza de ellos, el tácito o expreso planteamiento del tema desde una vieja polémica: si para la perfección cristiana es preferible la vida eremítica o la vida cenobítica- fuesen tan distintos de los que operaron sobre los antiguos. Sólo durante la Baja Edad Media -nueva estimación del amor erótico en la sociedad provenzal, catalana e italiana de la época- y, sobre todo, con el Renacimiento, podrá iniciarse una actitud nueva frente al problema de la capacidad femenina para la amistad.

Situémonos mentalmente en la Roma de la primera mitad del siglo XVI. Quienes allí frecuentaran los círculos literarios y convivenciales de Giulia Gonzaga y Vittoria Colonna, ¿podrían dudar un momento acerca de tal capacidad? Pero a pesar de esos altos nombres y de tantos más, añadidos a ellos cuando la Ilustración y el Romanticismo vayan levantando en Europa el nivel social e intelectual de la mujer y hagan posible a esta un trato no meramente conyugal o erótico con el varón, la vieja actitud perdurará entre los pensadores de Occidente. Tres van a ser, en relación con el tema, las actitudes cardinales:

a) Negación a la naturaleza de la mujer de la plena madurez o de una idoneidad suficiente para la relación amistosa. Tal es el sentir de Montaigne, Charron, La Rochefoucauld («Lo que hace que las mujeres sean tan poco afectadas por la amistad, es que esta parece sosa cuando se ha sentido el amor»

), Chamfort («La amistad de las mujeres es pocas veces desinteresada, porque son finas como moscas y aman las cosas interesantes y prácticas»

), Guy de Maupassant («La afección de una mujer no tolera esa afección del espíritu, del corazón y de la confianza que existe entre dos hombres»

), André Suarès («En la mujer, ay, ¿dónde está la amistad?»

), Mme. Tinayre («La amistad femenina no se sostiene ante el deseo de gustar a un hombre»

), tantos más. La Bruyère no admite que la mujer pueda dejar de ver al varón como tal varón, ni este a la mujer como tal mujer; por lo cual la relación no formalmente erótica entre ellos «no es ni pasión, ni amistad pura, forma una clase aparte»

70. ¿Y cómo olvidar en este contexto a Nora, la protagonista de Casa de muñecas, de Ibsen, que todavía a fines del siglo XIX muere en aras del derecho social de la mujer a ser «humanamente amiga»

?

b) Concesión a la naturaleza de la mujer, desde el punto de vista de la amistad, de una capacidad menor, tanto en su relación con otras mujeres como, si por raro azar llegara esta otra a surgir, en su relación con los varones. Francesco Piccolomini, por ejemplo, piensa que hay una amistad de primer orden, la de los varones entre sí -porque el varón sería más activo, más libre y más dado al cultivo del espíritu que la fémina-, otra de segunda clase, la de las mujeres entre sí, y un tercer género más bien oscuro, obscurior tamen, el de la relación amistosa entre hombre y mujer. A los ojos de Nietzsche, sólo la existencia de una pequeña antipatía entre la mujer y el varón haría posible la amistad de este con aquella. «Imaginé dos amigas, más bien que dos amigos, porque si el ejemplo es así más raro, también es más amable»

, había escrito el sensible Rousseau. Recuérdese, en fin, que para Ed. von Hartmann siempre, en la relación amistosa, uno de los amigos ha de asumir un papel masculino, conductor, y el otro un papel femenino, pasivo; y añade que es más frecuente entre los varones esa tendencia «femenina» al sometimiento que entre las mujeres la contrapuesta tendencia «masculina» a la autonomía.

c) Reconocimiento explícito de la plena capacidad de la mujer para una relación genuinamente amistosa. «La amistad de las mujeres es muy superior a su amor»

, dice paladinamente Balzac. Pero, hasta nuestro siglo, acaso nunca haya sido proclamada con tanta explicitud esa radical igualdad de los dos sexos, desde el punto de vista del ejercicio de la amistad, como en la Alemania prerromántica. Prejuicio tan orgulloso como injustificado de los hombres es pensar que sólo ellos pueden ser verdaderos amigos, escribe Herder; y Schleiermacher sostendrá con energía que entre el varón y la mujer puede existir una amistad enteramente exenta de amor erótico, aunque el varón haya de ser en ella «virilmente» amigo y la mujer tenga que serlo «femeninamente» (carta a Henriette Herz). He aquí el primero de los diez mandamientos para la mujer que Schleiermacher propone: «No tendrás junto a tu esposo un amante; pero debes poder ser amiga, sin darte en ello al juego o al coqueteo del amor»

. Tal fue, parece, la línea de su amistosa relación con Henriette Herz y con otras mujeres del círculo romántico berlinés. ¿Necesitaré recordar la exquisita y pura amistad de Descartes con la princesa Isabel, y la de Leibniz con la princesa Sofía Carlota y con la hija de esta, la reina Carlota de Prusia? ¿O la amistad-amor de Auguste Comte con Clotilde de Vaux, y la de John Stuart Mill con otra mujer, tan decisiva en su vida como en su pensamiento? «Nuestros mejores amigos son casi siempre nuestras amigas»

, escribirá J. Marías, ya dentro de la segunda mitad del siglo XX.

Tres posiciones distintas frente al problema de la capacidad de la mujer para una cabal relación amistosa; bajo todas ellas, sin embargo, una misma e indeliberada actitud de la mente: creer que se puede hablar de «la» mujer en general sin más que extrapolar a la totalidad del sexo femenino lo que de él se ve en una determinada situación histórica y social, aquella que uno tiene ante sus ojos o lee en los habituales libros de historia. ¿No fue acaso este -para no citar más que un ejemplo especialmente calificado, próximo y querido- el proceder intelectual de nuestro Gregorio Marañón en Sexo, trabajo y deporte?

Pronto habían de cambiar las cosas. En rigor, ya habían empezado a hacerlo en pleno siglo XIX, con el bien conocido libro de Bachofen acerca del matriarcado; pero tal cambio iba a hacerse universal y resonante ya entrado nuestro siglo, en el orden intelectual, con la obra, hoy de algún modo clásica, de dos mujeres, Margaret Mead (Sex and temperament, 1935; Male and Female, 1949) y Simone de Beauvoir, Le dieuxième sexe, 1949) y en el orden social con la creciente, inexorable, tantas veces eminente penetración de la mujer en todos los dominios de la actividad humana, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. «Los progresos sociales y los cambios de situación -escribía en 1805 Charles Fourier- se producen en relación con los avances de la mujer hacia la libertad»

. La historia universal ulterior a 1918 ha dado la más completa razón a los asertos del famoso inventor -o soñador- de los falansterios.

d) Una cuestión a la vez fundamental y genérica y dos problemas específicamente relativos a nuestro tema surgen ahora.

He aquí la cuestión que llamo fundamental: ¿hay un «modo femenino de ser hombre», una femineidad básica o esencial, común a todos los posibles roles histórico-sociales de la mujer y subyacente a ellos a manera de sustrato determinante y configurador?; y en el caso de que, como parece indudable, esa femineidad exista, ¿en qué consiste descriptiva y ontológicamente? ¿O acaso hay que pensar con Simone de Beauvoir, extremando las cosas hasta el máximo, que, en cuanto tal mujer, «la mujer no nace, sino que se hace»

?

Sobre la respuesta a dicha cuestión, si tal respuesta, pese al deliberado radicalismo de Simone de Beauvoir, es de algún modo positiva, se levantan a continuación las dos interrogaciones subsiguientes:

- ¿Cómo la femineidad básica se expresa en la relación amistosa entre el varón y la mujer?

- ¿Cómo se manifiesta, por otra parte, en la amistad de las mujeres entre sí?

Dos preguntas a las que, en cuanto yo sé, no ha dado todavía respuesta suficiente la investigación sociológica y psicológica de nuestro tiempo. ¿Es posible esa respuesta? Yo la veo como el resultado unitario de una doble pesquisa, apoyada, a su vez, sobre una previa tesis psicobiológica.

La tesis puede ser formulada así: tanto en el orden constitutivo como en el genético, y tanto en el varón como en la mujer, el principio radical de lo secundariamente «sexuado» (los modos masculino y femenino de ser y vivir) tiene su realidad propia en lo inmediatamente «sexual» (caracteres y comportamientos biológicos del varón y de la mujer en tanto que tales; es decir, la anatomía, la fisiología y la psicología de lo que sea específicamente masculino y específicamente femenino en el ayuntamiento carnal y en sus ulteriores consecuencias). Lo «esencial masculino» y lo «esencial femenino» -lo «eterno masculino» y lo «eterno femenino», si se prefiere la fórmula goethiana- no pueden tener otra raíz real que la raíz psicosomática de cada uno de los respectivos sexos.

Afirmado esto, una doble y complementaria pesquisa se impone. La investigación antropológico-cultural del pasado documentalmente cognoscible y la conjetura antropológico-cultural del futuro racionalmente previsible mostrarán si bajo todos sus múltiples modos reales -comprendidas las incipientes posibilidades de una vida sexual fuertemente tecnificada- hay algo común y permanente en la estructura social y psíquica del ayuntamiento carnal. Y si ese «algo» realmente existe y en él hay una parte masculina y otra femenina, la reflexión fenomenológica establecerá qué es en la peculiar realidad de cada una de dichas partes lo verdaderamente esencial. Tal sería el dato primario para describir y comprender qué es en esencia «lo masculino» y «lo femenino» en una relación amistosa heterosexual, sea o no sea un momento de ella la relación erótica stricto sensu. En términos metafóricos, ¿llegaríamos así a la conclusión de que lo propiamente masculino en la amistad es la propuesta de una entrega a la «aventura», la salida de los amigos hacia lo desconocido, y que lo propiamente femenino en ella es el papel de «suelo», el ofrecimiento de una común recepción transfiguradora al incierto botín o al posible fracaso de esa viril aventura? ¿No serán estos los dos caminos complementarios por los cuales llegue un día a cumplirse la vieja predicción del coro de la Medea de Eurípides: el advenimiento de una larga serie de generaciones que puedan decir tanto de las mujeres como de los hombres? Y en todo caso, ¿no es siempre posible que la mujer asuma la función «viril» y el varón la función «femenina» de esa cooperación?

2.- Amistad y raza. No menos delicado que el de las relaciones entre la amistad y el sexo, y acaso todavía más vidrioso que él, porque en su fondo está, al menos en potencia, el enojoso avispero del racismo, surge ahora ante nosotros el tema de la tipificación de la amistad por obra de la raza. Contra todo racismo político y discriminador, comencemos afirmando con máxima energía la igualdad esencial de todos los hombres en tanto que hombres y, consecutivamente, la total y consiguiente igualdad de sus derechos sociales y políticos. Pero, esto sentado, ¿puede acaso negarse que el hecho de ser blanco, negro o amarillo modula de algún modo, en un orden psicobiológico, esa genérica condición humana? Y en tal caso, ¿no existirá como consecuencia algún matiz típicamente diferencial en la manera de ser amigos los blancos, los negros y los amarillos?

Basta la simple enunciación de estas interrogaciones para advertir que, mutatis mutandis, el tema de la relación entre la amistad y la raza plantea las tres mismas cuestiones que el precedente:

- Por debajo de toda posible diferenciación nacional -franceses, ingleses, españoles o alemanes; chinos, coreanos o japoneses; nigerianos, rodesianos o senegaleses- y más allá de los distintos roles que en cada uno de esos grupos nacionales imponga la diferenciación social de los individuos que los componen, ¿en qué consisten esencialmente, desde un punto de vista a la vez psicológico y ontológico, los tres modos básicos de ser hombre a que con precisión técnica mayor o menor solemos llamar «raza blanca», «raza negra» y «raza amarilla»? Es -nada más obvio- la primera de las cuestiones que plantea a una mente científica el epígrafe «raza y cultura», tantas veces repetido, de ordinario con intención más política que científica, desde el Conde de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain y Vacher de Lapouge. Pese a tan considerable bibliografía, ¿disponemos hoy de una respuesta suficientemente clara y satisfactoria a esta grave interrogación antropológica e histórico-cultural? No lo creo.

- Dentro del típico modo de ser hombre correspondiente a cada raza, ¿cómo los individuos a ella pertenecientes expresan su respectiva peculiaridad psicobiológica en el ejercicio de su mutua amistad? Con otras palabras: más allá de la ocasional solidaridad que entre los individuos de una misma raza pueda engendrar su común actitud defensiva o agresiva frente a los de otra raza distinta -exempli gratia: allende el acrecido sentimiento de mutua vinculación que entre los negros de tal o cual Estado norteamericano pueda suscitar su actual situación social-, ¿qué tiene de verdaderamente peculiar, si algo peculiar tiene, la amistad de esos individuos entre sí? Preguntas análogas podrían formularse en relación con cualquier otro grupo racial.

- ¿Qué peculiar sistema de dificultades y facilidades existe, por debajo de cualquier ocasional situación de hecho -colonización o descolonización, pugna por la igualdad de derechos o pacífica y mezclada convivencia-, para que surja una amistad verdadera entre los individuos de las distintas razas? Y si tal amistad llega a surgir, ¿cómo se manifiesta en ella la condición racial de cada una de las personas a quienes vincula?

Es posible que dentro de la copiosa literatura promovida durante los últimos decenios por la cuestión racial -racismo y antirracismo, «problemas raciales» de los distintos países, etc.- haya documentación solvente para componer un avance de respuesta a las dos últimas interrogaciones. Honradamente debo declarar que yo no la conozco; y por otra parte, considero poco serio especular ensayísticamente acerca de la influencia que sobre la configuración de la vida amistosa puedan tener el «carácter fáustico» de los blancos, la «sentimental vitalidad» de los negros, la «circunspecta cautela» de los amarillos y otros tópicos caracterológicos por el estilo. En consecuencia, me limitaré a dejar clara y articuladamente planteada la cuestión «amistad y raza»; una cuestión tal vez secundaria dentro de la más amplia -«raza y cultura»- a que ella pertenece, pero que debe ser resuelta de manera suficiente si de la etnología quiere hacerse un saber en verdad antropológico.

3.- Amistad y biotipo. Es bien sabido que desde la Antigüedad clásica hasta hoy viene existiendo un pensamiento biotipológico: la convicción basada en la experiencia de que el organismo humano, cualquiera que sea su sexo y sea cualquiera su raza, se configura individualmente según modos típicos, a los cuales corresponde una determinada peculiaridad, a la vez anatomofisiológica y psíquica. La vieja doctrina de los cuatro temperamentos humorales (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico), la que en el siglo XVII trató de sustituirla, como consecuencia de pensar que el elemento constitutivo del organismo humano no es el humor, sino la fibra (todavía hablamos coloquialmente de individuos «de mucha fibra» o «de poca fibra»), y las que, todavía más o menos vigentes hoy, han sido elaboradas desde hace un siglo por médicos y psicólogos (de Giovanni, Viola y Pende; Sigaud y Mac Auliffe; Kretschmer y sus continuadores; Sheldon y los suyos), llevan en sí con explicitud mayor o menor la idea de que a cada uno de los biotipos por ellas discernidos corresponde un determinado matiz en el modo de ejercitar la relación interhumana, y por consiguiente -siquiera sea no más que como implícito corolario- una determinada manera de ser amigo, cuando esa relación llega a ser la amistad.

Recordemos los cuatro biotipos cardinales de la archifamosa tipología de Kretschmer, el leptosomático o esquizotímico, el pícnico o ciclotímico, el atlético y el displástico, y limitemos nuestra consideración a los dos primeros. ¿Cómo no concluir que a la ordinaria introversión de los esquizotímicos y a la mayor sintonía psíquica de los ciclotímicos corresponderán «modos de ser amigo» distintos entre sí: amistad más difícil y entrañable en aquellos, más fácil y lábil en estos? He aquí, por otra parte, los tres fundamentales biotipos de la más reciente clasificación de Sheldon: el endomorfo o viscerotónico, el mesomorfo o somatotónico y el ectomorfo o cerebrotónico. El primero -copio literalmente, a través de la bien documentada exposición sinóptica de A. Roldán- «soporta críticas sin que le hieran»

, «considera los sentimientos de los otros más importantes que los actos»

, «siente la necesidad de ver con frecuencia a sus amigos»

, muestra «sociofilia»

y una «amabilidad indiscriminada»

en su conducta; el segundo «no soporta las críticas, pero estas no le hieren»

, se atiene ante todo «a los hechos, a los resultados»

, «pasa tiempo sin ver a sus amigos»

y se distingue por su «valor físico para el combate»

y su «agresividad combativa»

; el tercero, en fin, es «muy sensible a las críticas, y estas le hieren»

, valora «según un término medio entre los dos tipos anteriores»

la importancia relativa de los sentimientos y los actos, «no necesita comunicarse con los demás»

y permite observar en su comportamiento «sociofobia»

e «inhibición en el trato social»

.

Acéptense todas estas notas descriptivas como lo que efectivamente son, como simples datos poseedores de más acusada probabilidad estadística. ¿Acaso no hay en el mundo pícnicos reconcentrados, si uno prefiere seguir el esquema de Kretschmer, y cerebrotónicos cordiales y efusivos, si en su clasificación opta por la pauta de Sheldon? Pero, hecha esta salvedad, ambos sistemas biotipológicos nos hacen ver cómo el biotipo o temperamento modula lo que es genéricamente humano en la relación amistosa. Nos muestran, en definitiva, la existencia de un campo para la investigación psicobiológica todavía no agotado.

4.- Amistad e historia. En la primera parte de este libro quedaron expuestas las más importantes vicisitudes que la visión filosófica de la amistad ha experimentado a lo largo de la historia de Occidente. Trátase ahora de saber lo que en esa historia -más ampliamente, en la historia de la humanidad- ha ido siendo realmente la relación amistosa. Pues bien; basta, creo, esta inicial delimitación del tema para advertir que en su estructura se implican dos cuestiones distintas, susceptibles de reducción a las dos siguientes fórmulas: amistad y situación histórica; amistad y vividura nacional.

a) Dentro de las grandes situaciones históricas de la humanidad, ¿qué caracteres más o menos típicos ha revestido la relación amistosa entre los hombres? Y restringiendo nuestro campo visual sólo a la historia de Occidente, ¿cuáles han sido en ella dichos caracteres?

Algo ha sido dicho en páginas precedentes acerca de la amistad en la Antigüedad clásica y durante el Renacimiento, la Ilustración y el Romanticismo. Mucho más puede y debe decirse, tanto respecto de esas situaciones como, naturalmente, en relación con tantas otras no nombradas: Alta y Baja Edad Media, cultura burguesa de la Europa y la América del siglo XIX y comienzos del XX, etc. Pero la tarea -todavía no satisfactoriamente cumplida, en cuanto yo sé- compete a los historiadores de la vida humana; ellos son quienes, utilizando fuentes de toda especie, desde las jurídicas hasta las literarias, deben decirnos con cuanta precisión y sutileza puedan cómo los hombres han convivido socialmente entre sí y cómo a veces, en el seno de esa convivencia, han llegado a ser amigos.

En espera de información suficiente, acaso no sea inoportuno clasificar las distintas situaciones históricas en dos grandes grupos: aquellas en que es fácil la relación amistosa entre los hombres y aquellas otras en que tal relación es difícil. Apenas será necesario decir que es y no puede no ser continua la transición entre uno y otro grupo.